SUMARIO

1. Introducción: Empresa y sindicato en el contexto previo a la apertura del conflicto; 2. Movilizaciones Laborales por el Despido de 19 activistas en Volkswagen CIC; 3. Conceptualización y sistematización del caso; 3.1. El conflicto y su operacionalización; 3.2. Movilización laboral y sus dimensiones. 4. Dimensión organizativa de las movilizaciones laborales: estructuras de movilización; 4.1. Participantes; 4.1.1. Quiénes participan: análisis de protagonistas y antagonistas en el conflicto por los despidos; 4.2. Direccionalidad del conflicto; 4.2.1. Hacia quiénes dirigen sus reclamos: análisis de la direccionalidad del conflicto por los despidos; 5. Dimensión histórico-programática de las movilizaciones laborales: demandas; 5.1. Análisis de las demandas; 6. Dimensión metodológica de las movilizaciones laborales: Formato de la Protesta; 6.1. Análisis de los formatos de las movilizaciones; 7. Conclusiones; 8. Bibliografía

1. Introducción: Empresa y sindicato en el contexto previo a la apertura del conflicto

En este artículo trabajaremos en la descripción y el análisis de las resistencias surgidas en los espacios de trabajo frente a las restructuraciones que intentan implementar las empresas. Para esto, tomamos un conflicto abierto concreto, en el cual las movilizaciones son su forma de visibilización.

Iniciamos con la descripción de los rasgos más generales del caso para luego “desmenuzar” las movilizaciones en las dimensiones seleccionadas para el análisis, en busca de comprenderlas en su profundidad, y finalmente recuperarlas en su totalidad.

Destacamos que a partir de 2004 y hasta 2015, el restablecimiento de las negociaciones colectivas, así como la creciente y diversificada dinámica conflictual vinculada al trabajo (tanto impulsados por sindicatos como por trabajadores de base) dio lugar a que los estudios del trabajo en Argentina revisaran las investigaciones sobre todo anglosajonas que observaban una “revitalización sindical” luego de las reformas neoliberales de los años ’90 para pensar el activismo local en el nuevo siglo1. La revitalización sindical fue el marco interpretativo que signó gran parte de las características y discusiones del período que analizaremos. Uno de los focos fue puesto en lo que se denominó “sindicalismo de base”, que alude a la organización de trabajadores impulsada por trabajadores y delegados y no por las conducciones sindicales; en muchos de los conflictos las conducciones intentaron acallar la protesta, en otros se sumaron u acompañaron. Algunas de las características de las bases que se pusieron en debate fue si eran jóvenes quienes encabezaban este activismo (Varela, 2015), qué rol ejercían los partidos de izquierda o las fracciones más radicalizadas de trabajadores (Varela, 2015; Aiziczon, 2013) y los modos democráticos y asamblearios de toma de decisiones (Lenguita, 2011). En base a estas discusiones, podríamos caracterizar el caso que analizaremos como revitalización sindical desde una base multigeneracional que implementó prácticas horizontales y democráticas de deliberación, constituyéndose en colectivo y en organización, integrado por algunos trabajadores-militantes de partidos de izquierda sin que estos condujeran las movilizaciones, y finalmente debió enfrentarse a una oposición y fuerte persecución de la conducción sindical.

Cabe destacar que la provincia de Córdoba es la segunda en el país en producción automotriz, con alrededor del 30% del total del país, luego de Buenos Aires y es seguida por Santa Fe. Tiene una red de algo más de 200 autopartistas que son sus proveedoras, distribuidas en un 90% de capital local y un 10% multinacional2. En el sector automotriz cordobés en general fue clara la revitalización porque marcó un contraste desde 2006 en relación con la década previa en la que hubo ausencia de conflictos y fuertes procesos de restructuración productiva particularmente en las multinacionales del sector. La emergencia de un activismo en algunas de las automotrices y autopartistas de Córdoba proveniente de colectivos multigeneracionales de trabajadores de base pronto dio muestras tanto en el espacio de trabajo como en el espacio público de que las transformaciones del sector habían llegado al punto límite de resistencia de los trabajadores. Particularmente, el notorio crecimiento de suspensiones y despidos no se correspondía con los niveles y ritmos de producción, y los modos en que estos se implementaban ponían en cuestión la representación que ejercían las conducciones sindicales. El gobierno provincial celebró convenios con las automotrices para sostener sus ganancias en los momentos de disminución de la producción y también los de altas inversiones tecnológicas, a cambio de promesas de generación de puestos de trabajo que no se cumplían. En 2006 se iniciaron conflictos en Cargo que operaba para Renault y en CIVE. En 2008 en Gestamp e Iveco, en 2011 en Materfer, en 2012 en Matricería Austral, en 2013 en Volkswagen, 2014 Montich y Cibié (ex Valeo), 2017 en WEG, por nombrar los más destacados. Cada uno de estos conflictos se sostuvo en promedio por dos años, con diferentes demandas, formatos de protesta, protagonistas y resultados según el caso.

Es importante aclarar también que los sindicatos, en Argentina, adquieren su potestad de actuar en nombre de las y los trabajadores tras el reconocimiento estatal de su capacidad de representación y del ámbito de su ejercicio. En el sector privado sólo hay un sindicato por rama de actividad3, aunque las negociaciones se suelen realizar por empresa, tal es el caso de las automotrices. Contrariamente a la generalidad de los países y de los sectores productivos, actualmente no hay un criterio claro de pertenencia sindical en el sector automotriz. Formalmente, corresponde que los trabajadores mecánicos del sector estén agremiados a SMATA (tradicionalmente para operarios que producen automotores, remolques y semirremolques) y los metalúrgicos a UOM (operarios que producen autopartes, carrocerías y motores para vehículos, pero también para toda la producción metalúrgica), no obstante esta delimitación se vuelve cada vez más ambigua4.

Luego de haber dado cuenta de los elementos contextuales centrales a partir de los cuales emergen las movilizaciones, identificaremos las principales características del conflicto que nos proponemos analizar. La demanda principal que movilizó a los trabajadores fue la reincorporación/reinstalación de los despedidos por persecución sindical en 2013 en la fábrica Volkswagen emplazada en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre, en Argentina. Para evitar redundancias, a medida que avance el análisis se irán incorporando más detalles.

El conflicto que analizaremos tuvo lugar en la multinacional automotriz Volkswagen (VW). Esta se asentó en Argentina en 1980 en la localidad de General Pacheco, provincia de Buenos Aires. Desde fines de esa década formó parte junto a Ford de Autolatina, para sus fábricas de Argentina y Brasil. En 1995 comenzó a operar individualmente. En 1991 llegó a territorio cordobés como la cuarta multinacional automotriz radicada en su ciudad capital, además de FIAT, Renault e Iveco. Allí produce cajas de cambio, en el marco de una producción global de automóviles. La fábrica se estructura en tres plantas, según el modelo de caja principal: MQ250, MQ200A y MQ200B5.

Esta automotriz de origen alemán se instaló en una infraestructura fabril preexistente, la empresa Transax (que pertenecía a Ford), absorbiendo también a sus trabajadores, pero con una base tecnológica y modos de gerenciamiento muy distintos a los de su predecesora. Por esto, desde el inicio emprendió reestructuraciones.

La fábrica Volkswagen emplazada en la ciudad de Córdoba produce un tipo particular de autopartes y es la segunda mayor de la firma en el mundo para esta actividad. En el año 2000 producía unas 1500 cajas de velocidades por día con 1200 operarios, y en 2017 unas 5000 cajas diarias con 1660 trabajadores (RIP, 2017). Sus trabajadores se encuadran en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), cuyo Secretario General ocupó el cargo entre 1992 hasta su fallecimiento en 2019, pasando además por la cartera de Trabajo provincial6.

En esta empresa, un grupo de trabajadores llevó adelante una forma de activismo que logró mantenerse en el tiempo, a diferencia del contexto general del sector y de la industria automotriz de Córdoba7. La actividad sindical en la fábrica comenzó a marcar un cambio a partir de 2003 cuando en distintos sectores cada planta algunos trabajadores se presentaron como delegados. Ellos buscaban defender a sus compañeros ante la empresa. En este proceso, con los años comenzaron a ver que la conducción sindical por momentos se convertía en un escollo para esa tarea. En las pocas instancias colectivas que compartían estos delegados comenzaron a conocerse, dialogar y descubrieron que tenían en común una misma visión sobre el modo de ejercer la actividad sindical y cuáles eran los problemas más importantes. La conducción y la empresa no ignoraban a esta potencial organización, que se hizo más visible con las protestas contra despidos y suspensiones en el sector automotriz de las que participaron activamente y lograron convocar a muchos compañeros a salir a la calle en apoyo y, dentro de la fábrica, a organizar suspensiones rotativas -que evitaban el perjuicio de sólo una parte de los trabajadores y compartían así la medida entre todos- allá por 2008 y 2009.

El sindicato pergeñó una estrategia para evitar que tuvieran poder formal: cambiar el sistema de elección de delegados. Así, de la elección por sector en cada planta, a una lista para toda la fábrica. Para poder participar de las elecciones, cada sector de cada planta debía tener un candidato en la lista. Pese a ese gran obstáculo, en las elecciones de delegados de 2010 -en lugar de la habitual lista única con candidatos digitados desde la conducción gremial- ganó una lista opositora de trabajadores de un espectro amplio: desde activistas de izquierda hasta trabajadores que declaraban no interesarse en política, pero estaban hartos de la connivencia del gremio con la empresa. Se trataba de la Lista 2, que gestionó de una manera cuidadosa pero firme los problemas de la fábrica, denunció los accidentes, las extorsiones, las condiciones de trabajo, enfrentó a los funcionarios, como comisión interna.

En noviembre de 2012 hubo nuevamente elecciones para renovar los delegados de base. La conducción del SMATA elaboró estrategias para impedir que la Lista 2 ganara nuevamente. Rompió con el cálculo unificado de votos de todos los trabajadores para la asignación de los cargos de delegado y lo cambió por el cálculo por planta, acompañado por el traslado de trabajadores entre las distintas plantas previo a la elección, de manera tal de reducir las posibilidades electorales de la Lista 2. Estos cambios, claro está, requirieron de la colaboración de la empresa. El resultado de estos dispositivos fue que aunque la Lista 2 obtuvo más votos en total, la mayoría de los delegados quedó bajo el control de la conducción sindical. En números, estas “maniobras” se tradujeron en 9 delegados para la lista uno y 7 para la dos, que ya no pudo ser de la comisión interna. (Della Corte, et al, 2013) La Lista 2 denunció estas maniobras como fraudulentas.

2. Movilizaciones Laborales por el Despido de 19 activistas en Volkswagen CIC8.

“En la ciudad de Córdoba (…) A DOS días del mes de Enero de dos mil Trece (…) Queda usted despedido a partir del día de la fecha haberes pendientes e indemnizaciones pendientes, a su disposición conforme término de ley. Certificación de servicios y demás documentación a la que alude el artículo Ochenta de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 80 LCT) a su disposición en esta empresa a partir del día siete de Enero de dos mil trece (07/01/2013). En cumplimiento de lo establecido por la Ley 19.587, deberá usted concurrir a la Clínica de Planta el día siete de Enero de dos mil trece (07/01/2013) a las once horas (11:00 hs) a efectos de someterse al pertinente examen médico post-egreso, deslindando responsabilidad en caso de no concurrencia”

De esta manera, el 2 de enero de 2013, durante el período de vacaciones, 19 trabajadores se enteraban de que la empresa Volkswagen los había despedido sin causa9. En su mayoría eran activistas y simpatizantes de la Lista 2, y algunos de ellos habían participado de las elecciones de noviembre de 2012 en calidad de fiscales de la misma. El secretario del SMATA Córdoba, Omar Dragún, era por ese entonces Ministro de Trabajo de la Provincia, en una demostración sin sutileza alguna de las “relaciones carnales” entre empresa, gobierno provincial y conducción gremial.

Los trabajadores despedidos, junto con los delegados de la Lista 2 que volvieron de sus vacaciones para acompañarlos, buscaron en primera instancia el apoyo sindical de SMATA, que no demoró en mostrarles una amplia variedad de estrategias disuasorias, de las más sutiles a las más grotescas, para convencerlos de tomar el dinero de la indemnización y aceptar el despido. Incluso “Pescado” Miranda, secretario gremial del sindicato, era testigo por parte de la empresa en el juicio contra uno de los despedidos, según comentaron ellos en asamblea10.

Gran parte de los despedidos quería volver a trabajar a VW, precisamente porque consideraban su despido injusto y discriminatorio. Unos recurrieron a los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), otros a la profesional de CTA; hicieron presentaciones ante el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y en la justicia federal; se reunieron con legisladores, funcionarios, autoridades universitarias, sumaron el apoyo de partidos políticos y de organizaciones sociales, hicieron cortes de calles frente a la fábrica; participaron de actos y marchas. Lograron así cuatro cautelares de la justicia nacional que instaban a la empresa a reincorporar a los trabajadores.

En medio de toda esta lucha legal y social, los trabajadores encontraron nuevamente respuestas a sus acciones por parte de la empresa y del sindicato, siguiendo la línea de generar miedo de actuar. Se destacan aquí tres acontecimientos de conflictividad abierta en 2013.

El primero de ellos sucede a fines de mayo, cuando los trabajadores despedidos y los delegados de la Lista 2, junto a otros compañeros, se acercaron a las demás automotrices y autopartistas a repartir “La Tuerca”, publicación de la Lista 2 en VW, para dar a conocer su situación y reunir solidaridades. En IVECO se encontraron con un grupo de compañeros del SMATA, que intentaron impedir sus actividades y los agredieron a ellos y a los familiares que los acompañaban. Unas horas más tarde, y tras las acusaciones públicas de los damnificados, el entonces Ministro de Trabajo y Secretario General de SMATA, renunciaba a su cargo ministerial para retomar sus actividades sindicales porque había que reordenar el gremio.

El segundo acontecimiento se produjo luego de la resolución favorable de las medidas cautelares en junio, con los fallidos intentos de ingreso a la fábrica de tres de los trabajadores que la empresa había despedido. Con pocos días de diferencia, y respaldados por la resolución judicial, cada uno se presentó con su abogado a la planta para reincorporarse a sus tareas, hecho que se vio impedido por la seguridad privada, el personal de recursos humanos de la empresa y la policía provincial. Se labraron actas sobre el incumplimiento de medidas legales por parte de la empresa y por la presencia de la policía dentro de la fábrica.

El tercero se produce el 13 de noviembre, a un año del fraude en las elecciones de delegados, cuando Silva y Palacio -dos de los despedidos con resolución de medidas cautelares favorables- lograron entrar a la fábrica sin ser identificados y se acercaron a pedir los instrumentos de trabajo y que se les asignaran tareas. La empresa respondió por la negativa y permitió la actuación de Infantería y de la policía provincial para sacarlos de la planta. Unos 60 compañeros los rodearon para evitar que fueran reprimidos. La empresa decidió parar la producción y reubicar a los trabajadores del sector. Consultado por los medios y por la justicia, SMATA y VW negaron la situación. Los delegados de la Lista 1, oficialistas, instaban a los trabajadores a convencer a sus dos compañeros de abandonar la lucha para no perjudicarlos. Nunca apareció la orden de intervención de la justicia para habilitar la entrada de Infantería, y la justicia niega haberla formulado.

La secuencia de situaciones durante el año 2013 incluye además la simulación de la conducción del SMATA de defender a los despedidos como una forma de ganar tiempo hasta encontrar una excusa para su apartamiento de la defensa. La encontró cuando tres despedidos declararon que fueron “despidos discriminatorios por causa sindical” y lograron la “salida” del conflicto fuera del ámbito laboral al sumar adhesiones de importantes sectores sociales. El reclamo de los despedidos acompañados por delegados de la Lista 2, partidos políticos y legisladores ante el INADI y la Justicia Federal, entre otras acciones, logró hacer visible el conflicto. Éste concitó también el apoyo de un arco importante de organizaciones sociales e intelectuales que firmaron una solicitada en el diario Página 12, el 26 de mayo, con firmas encabezadas por la de Adolfo Pérez Esquivel con el título “Abajo el fraude y los despidos discriminatorios en Volkswagen”.

En noviembre, la Justicia Federal ordenó la reincorporación de Silva que fue rechazada por la empresa.

Durante 2014 se destacaron también tres situaciones relevantes. En primer lugar, las causas comenzaron a avanzar a distinto ritmo. Para el caso de Walter Silva, la siguiente instancia fue de mediación, convocada por la justicia nacional, entre la empresa y el trabajador despedido. Allí la empresa le ofreció al trabajador una indemnización muy superior a la que le correspondía -que luego seguirá incrementando hasta llegar a $2.500.000 y que Silva continuamente rechazó-, luego le propuso recuperar el salario pero sin volver a la fábrica -que también fue rechazado por el trabajador. La justicia, ante la negativa de la empresa de reincorporarlo, le estipuló una astreinte o multa diaria de $10.000, que la empresa debía pagar al trabajador. Silva, que siempre quiso trabajar en una automotriz y sabía que con este conflicto no conseguirá trabajo en otra, quería recuperar su puesto por esa razón; además, entendía que ya se ha convertido en una cuestión de justicia11. Durante casi un año, la empresa pagó estas onerosas multas diarias aplicadas por su negativa a cumplir con lo que indicó la justicia, en medio de una “crisis del sector automotriz”12.

Algunos de los despedidos consiguieron otros trabajos -recordemos que son trabajadores muy calificados-, otros aceptaron indemnizaciones, y un pequeño grupo siguió peleando por volver a la empresa, después de más de un año. De los 13 despedidos que iniciaron juicio, sólo Lorenzo Rodríguez recibió una cautelar en su contra, y otros 4 a favor. Dos de estos últimos siguieron la lucha por un tiempo pero decidieron finalmente arreglar con la empresa. El tercero, Hugo Palacio, sostuvo la situación más de 2 años sin que la justicia avanzara en exigir a VW el cumplimiento de la cautelar o emitir el fallo.

El caso de Silva fue atendido con mayor celeridad y efectividad por la justicia, y continuó la lucha hasta su reincorporación a la empresa en 2015. Se dio así cumplimiento a lo resuelto judicialmente; una resolución inédita en la historia de Córdoba que pasó casi desapercibida fuera de la fábrica, que se hizo efectiva el 9 de marzo. Sus compañeros de la Agrupación La Tuerca (Lista 2) lo acompañaron en su ingreso y sus familiares y abogados junto a distintas organizaciones le dieron su apoyo desde la puerta. Adentro, Silva fue bien recibido por sus compañeros, pero sufrió un endurecimiento del control sobre su persona y los demás simpatizantes de la agrupación. Al poco tiempo, recibió una sanción bajo el argumento de que se había ausentado de su puesto de trabajo, pese a haber realizado una acción informalmente permitida en lo cotidiano y que no afectaba a la producción. Esto fue interpretado por el protagonista como muestra de que la patronal buscaba razones para poner en riesgo nuevamente su trabajo.

En segundo lugar, en Volkswagen se avanzó en la estigmatización de los activistas y simpatizantes de la Lista 2, cuyos antagonistas se habían diversificado. Continuaban los devaneos judiciales y los delegados de la lista 2 a punto de perder sus fueros gremiales trabajaban en dos frentes: en la labor cotidiana al interior de la empresa y en las relaciones con organizaciones sindicales, políticas y gestiones judiciales. Hugo Palacio señaló en una entrevista en Radio Universidad:

“Esto ha ocurrido durante años en la empresa. Nada más que siempre se mantuvo bajo la alfombra. Porque tuvimos, tenemos, una conducción que está en comunión con la empresa, y se presta para todas estas cosas. Se dio ahora la sorpresa, de que esta gente nunca se imaginó que un grupo de trabajadores se iba a organizar. Hoy yo llevo con dignidad el mote de ‘echado’ porque yo estoy peleando por mi puesto de trabajo. No me conformé encerrándome en mi casa y evitando ver gente de la fábrica, o pasar frente a la fábrica. Nosotros vamos con la frente bien alta. A nosotros nos respalda la ley, y queremos recuperar nuestro puesto de trabajo porque así lo dicta la ley”. (Hugo Palacio en “Informe: haz lo que yo digo, no lo que yo hago- Conflicto de la VW (19-11-13)” Por Mirá Quién Habla, Radio Universidad)

El problema fue que en su caso -y en muchos otros- la ley que los respaldaba formalmente no fue puesta en práctica por los funcionarios judiciales.

En tercer lugar, resta relatar lo sucedido con quienes apoyaron a los despedidos. Los delegados de la Lista 2, por un lado, recibieron cotidianamente cartas documento intimándolos, ya que quitarles la oficina donde realizaban su actividad gremial, o no autorizarles las salidas por cuestiones sindicales nunca fueron argumentos suficientes para evitar que desarrollaran su rol de representación. Por su parte, los trabajadores identificados con esta lista 2 fueron desplazados de los listados de ascensos de categorías -que antes eran públicos-, que hoy los designa la empresa junto con la conducción sindical. Los demás trabajadores aceptaron las suspensiones de 2014, por miedo a que se repitieran los despidos. Finalmente, se realizaron elecciones de delegados en las 3 plantas, las cuales marcaron un importante retroceso respecto a la cantidad de delegados que tenía la Lista 2 hasta el momento.

3. Conceptualización y sistematización del caso

En la búsqueda de exceder el mero relato del caso, proponemos un primer análisis sobre las movilizaciones laborales desde las bases de los trabajadores de VW, a partir de las categorías del Observatorio de Conflictos Laborales Córdoba (OCLC) y de algunos conceptos de la escuela de los movimientos sociales. Incorporamos también caracterizaciones de autores marxistas que sustentan y profundizan el análisis. Inicialmente definimos qué es una movilización laboral y cómo entendemos que se diferencia del conflicto para avanzar luego en sus dimensiones.

3.1. El conflicto y su operacionalización

Edwards y Scullion (1987) se aproximan al análisis de los conflictos laborales mediante una categorización según niveles de estudio, que son también grados de abstracción, como modo de observar la relación entre las manifestaciones concretas del conflicto y su entorno social al interior del centro de producción. Aquí los desarrollamos de mayor a menor grado de abstracción.

Conflicto Implícito: Está en la naturaleza de las relaciones de trabajo capitalistas; involucra un choque de intereses reconocible y se pueden aducir razones específicas para explicar por qué ese choque no conlleva una expresión observable (1987). Este nivel de conflicto está presente en toda relación laboral en términos abstractos.

Conflicto Institucionalizado: Requiere contemplar también ciertos grados de cooperación. “recibe algún reconocimiento institucional a través de un acuerdo formal, una norma de costumbre o incluso una práctica aceptada tradicionalmente que no ha adquirido estatus de norma” (1987:31). De esta institucionalización se derivan tres corolarios: los controles institucionales tendrán grados de fuerza variable (norma, costumbre), las normas no son guías absolutas de conducta sino que requieren interpretación en la práctica, y lo considerado institucional cambiará según los objetivos de las partes y los recursos con que cuentan13.

Conflicto de Comportamiento: Es el nivel más concreto. Se divide en Abierto y No dirigido, según “el límite hasta el cual una acción es utilizada por los participantes para manifestar un conflicto” (1987:29). Es decir, que es Abierto cuando el conflicto es reconocido por los participantes y tiene lugar una acción para expresarlo; No dirigido cuando existe un comportamiento concreto pero no es abiertamente conflictivo 14 . “…una concepción que se manifiesta en la acción, pero ocasionalmente y en destellos” (Gramsci; citado por Edwards y Scullion, 1987:30)

En esta caracterización, el conflicto que analizamos corresponde a la denominación de conflictos de comportamiento abiertos.

Ahora bien, para establecer una mediación y posibilitar el registro y medición, recurrimos a la definición operativa de conflicto del OCLC (sólo releva lo que aquí definimos como conflicto abierto y parcialmente el conflicto institucionalizado)15:

“Conflicto (Co) es el conjunto de acciones colectivas de confrontación que tienen los mismos protagonistas, antagonistas y demandas durante un período de tiempo determinado (...) No se registran acciones que realice un solo individuo en representación propia, de allí que destaquemos el carácter colectivo del conflicto; sí se registra cuando hay un solo afectado pero un colectivo se hace eco de la situación y la toma como demanda propia”. (OCLC, “Nuestra Metodología”, s/f)

El conflicto puede estar compuesto por una o más acciones conflictivas. La acción conflictiva “es la vía de ingreso desde donde observar los conflictos laborales. Constituye la manifestación de una disputa de intereses, que abarca condiciones o relaciones laborales”. (OCLC, “Nuestra Metodología”, s/f)

Existe en Argentina una red de Observatorios distribuidos en distintas partes del país que relevan conflictividad laboral asentados en 12 universidades nacionales. Sus fuentes son los diarios provinciales y regionales, y realizan informes conjuntos sobre algunas de sus variables de análisis. La debilidad de esta fuente es que sólo capta la porción de la realidad que los medios quieren mostrar; la fortaleza es que sí buscan relevar el formato de la conflictividad laboral más allá de las huelgas (aunque también las incluyen), superando la debilidad de los análisis que publicaba el MTEySS, por ejemplo.

El OCLC forma parte de esta red. Releva 6 medios de comunicación gráfica de la provincia de Córdoba en sus versiones digitales, con lo cual capta un amplio espectro, en comparación con otras fuentes que sólo recuperan un medio por provincia o por región.

Nuestra investigación del conflicto por los despidos no se restringió al relevamiento del OCLC sino que incorporó todo medio de difusión posible: televisión y radio cuando estuviesen subidos a la web, pero sobre todo observación participante en las movilizaciones y entrevistas a los activistas. Esto, hasta encontrar el punto de saturación del registro. Es evidente que el relevamiento de la conflictividad laboral general no puede permitirse este tipo de búsqueda, pero la comparación es válida para reflexionar sobre lo que no dicen los medios de comunicación. En efecto, el OCLC relevó 7 acciones conflictivas por la reincorporación de los 19 despedidos de Volkswagen durante 2013, y una en 2015 por la concentración de trabajadores y organizaciones sociales con acto en la puerta de la fábrica por la reinstalación de uno de los despedidos. Nuestra investigación, por su parte, halló 63 acciones conflictivas o movilizaciones laborales por este conflicto. En este caso, los medios gráficos relevaron un 11% de la conflictividad.

3.2. Movilización laboral y sus dimensiones

La movilización laboral es un modo de acción colectiva/conflictiva o práctica social que se constituye en la emergencia de un conflicto abierto (Edwards y Scullion, 1987) donde un grupo social compuesto por individuos identificados como trabajadores, rechaza un estado de cosas definido por un poder instituido y/o poderes fácticos en el marco de un Estado con régimen democrático en una sociedad capitalista. El accionar conjunto de los trabajadores requiere desarrollar algún grado de organización o estructura de movilización, formular un conjunto de demandas centrales y desplegar una variedad de formatos de protesta para modificar esa realidad.

Haremos algunas precisiones para clarificar lo anteriormente expuesto. En primer lugar, optamos por hablar de movilizaciones laborales y no de movimientos sociales, dado que las teorías hablan de la sostenibilidad en el tiempo de estos últimos. Si bien el concepto de “ciclos” está presente en autores como Tilly (2009), y la noción de tiempo no está operativizada unívocamente, consideramos que el término “movilizaciones laborales” es más adecuado para analizar los fenómenos que aquí se proponen. No obstante, el concepto a investigar, se ha definido incorporando categorías propias de los movimientos sociales.

En segundo lugar, hablamos de movilizaciones laborales y no de conflictos, porque en adscribimos a la caracterización de conflicto que desarrollan Edwards y Scullion (1987), como modo de observar la relación entre las manifestaciones concretas del conflicto y su entorno social al interior del centro de producción. En consecuencia, como ya afirmamos, la movilización laboral de trabajadores de base respondería solamente al nivel de conflicto de comportamiento abierto. Éste, agregamos- se constituye en gran medida como reacción a la cooperación sindical con la patronal y el Estado en los conflictos institucionalizados (vinculado a los problemas de representación) e incluso en rechazo o en lucha para modificar la posición relativa de los trabajadores frente al capital en los modos concretos del conflicto implícito. Desde el punto de vista del enfoque que adoptamos, las movilizaciones laborales son la práctica social que toma como protagonistas a los trabajadores, en los conflictos de comportamiento abiertos.

En tercer lugar, la particularidad de las movilizaciones que investigamos es que son protagonizadas por los trabajadores al nivel de las bases, y de algunos delegados. Esto no impide que en algún momento las conducciones sindicales hayan permitido o apoyado alguna acción colectiva o medida tomada; no obstante, las conducciones no han sido las impulsoras de estas movilizaciones. En términos generales, las conducciones sindicales se han opuesto a su accionar y no han brindado los respaldos legales y de recursos para apoyar estas movilizaciones.

Para profundizar la comprensión de las movilizaciones y los conflictos en que se hallan inmersas hemos seleccionado y definido tres dimensiones: organizativa, histórico-programática y metodológica.

4. Dimensión organizativa de las movilizaciones laborales: estructuras de movilización

La dimensión organizativa refiere a las estructuras de movilización, que son “formas de organización, formales e informales, a disposición de los contestatarios” (McAdam, 1999:22); canales de carácter colectivo que les permiten implicarse en la acción colectiva. Son “los grupos de nivel medio, las organizaciones y las redes informales que constituyen [su] base colectiva…” (McAdam, 1999:22).

La noción de estructuras de movilización proviene de una línea de investigación social que refiere a la acción colectiva, en particular a los movimientos sociales. Ésta inició hacia fines del siglo XX la búsqueda de una convergencia de perspectivas de dos escuelas diferentes: la norteamericana y la europea. Sus acuerdos llevan a abordar la problemática identificando una relación compleja entre los condicionamientos políticos -las estructuras de oportunidades políticas y las constricciones que afrontan los movimientos sociales para la acción social- y las prácticas sociales que enfatizan la iniciativa de los agentes -las estructuras de movilización y los procesos enmarcadores-. (McAdam et al, 1999). Las movilizaciones desde las bases que abordaremos -así como los movimientos sociales- despliegan, construyen, estructuras de movilización para hacerse visibles en la arena pública y lograr sus reivindicaciones.

El OCLC aborda el accionar de las bases, los delegados y la conducción de los sindicatos como protagonistas de un conflicto, y cuyos antagonistas son las patronales públicas o privadas.

Nuestro aporte aparece como categorías emergentes a partir del caso. Por un lado, incorporamos la acción de terceros en la movilización. Por el otro, proponemos dar cuenta del juego de actores y las posiciones que ocupan en el conflicto (direccionalidad), en particular al desafiar la definición teórica de que todos los posibles protagonistas accionan en beneficio del trabajador y habilitar la posibilidad de observar la conflictividad al interior de la categoría de protagonistas.

La dimensión organizativa entonces se complejiza e indaga sobre los participantes y la direccionalidad del conflicto. Primero operativizaremos cada subdimensión y luego las utilizaremos para caracterizar nuestro caso de análisis.

4.1. Participantes

A partir de lo mencionado anteriormente, proponemos un esquema clasificador que nos permitirá identificar rasgos comunes, regularidades. Se diagrama a partir de clasificar a los participantes en protagonistas (los trabajadores, por definición), antagonistas y terceros no directamente afectados, y sus categorías internas (Cuadro Nº1).

Cuadro Nº1. 16 PARTICIPACION

| Participantes | Agregación | |

|---|---|---|

| P-1 | Protagonista: trabajador | Todos |

| P-2 | Conducción sindical | |

| P-3 | Cuerpos orgánicos | |

| P-4 | Bases | |

| A | Antagonista | Privado o Estatal empleador |

| T-1 | Terceros no directamente afectados | Estado como poder público |

| T-2 | Terceros no afectados |

4.1.1. Quiénes participan: análisis de protagonistas y antagonistas en el conflicto por los despidos

Este primer acercamiento al conflicto mediante categorías generales, que en gran parte pertenecen al OCLC, pretende aportar un análisis de tinte cuantitativo que nos permita valorar el volumen de las acciones desplegadas y enriquecerlos con aspectos cualitativos.

El conflicto por los despidos, cuya finalización la asignamos a la reinstalación de Walter Silva, duró 848 días. Durante ese tiempo los 13 despedidos que querían ser reinstalados, principales protagonistas, fueron sumamente activos y propositivos. Desplegaron acciones individuales y grupales. A la hora de la representación legal se dividieron en dos grupos con distintos abogados pero la protesta fue siempre abordada conjuntamente. Estuvieron acompañados por los delegados de la Lista 2 que debieron sumar la defensa de los despedidos a su trabajo diario. Fueron “castigados” en tareas pesadas, recibieron la negativa de los permisos establecidos legalmente para su actividad gremial y continuaron con la defensa de los trabajadores dentro de la planta en una época de fuerte contraofensiva de la conducción sindical. Por ese entonces, había varias decenas de trabajadores que formaban parte de la Agrupación opositora La Tuerca, quienes constituyeron la base mínima de presencia en la protesta fuera del espacio de trabajo.

Simbólicamente, los cortes en la puerta de la planta han significado “traspasar” el límite de la propiedad privada -ya que la empresa no puede controlar lo que sucede puertas hacia fuera- aunque queda claro que esa localización alude a un conflicto vinculado a VW. Además, por su ubicación geográfica, un corte de calle implica las suspensión de la distribución de una parte importante de la producción provincial por ser una vía de acceso a la ciudad y a uno de los cordones industriales. La puerta, entonces, es la zona gris: un paso grande para el trabajador, una molestia para el capital pero escasa visibilización para lograr el apoyo social.

Los medios de comunicación masivos se convirtieron así en un invitado a la protesta, aunque éstos definían su presencia o ausencia y el enfoque que tendría la nota.

Los trabajadores -sobre todo los delegados- también buscaron el apoyo de cada uno de los legisladores provinciales, logrando el de unos pocos pero con presencia sostenida en el conflicto. Incluso actuaron como querellantes en los juicios, realizaron pedidos de informes al gobierno por el conflicto y propusieron declaraciones y proyectos de ley que el oficialismo sólo apoyó cuando llegó el aval a los despedidos por parte del MTEySS de la Nación.

Finalmente, los militantes de partidos de izquierda estuvieron en la calle siempre que se los convocó. Parcialmente invisibilizados cuando, tratando de esquivar el mote de “zurdos” y que se “partidizara” el conflicto, los despedidos y demás activistas sindicales les solicitaban participar sin banderas. Las Universidades y organizaciones sociales y de derechos humanos brindaron su apoyo firmando solicitadas, organizando su participación en la protesta y en la vía judicial.

Otra apertura se dio hacia el nivel nacional, donde se reunieron con personajes destacados de la cultura y obtuvieron declaraciones de apoyo, así como el ya mencionado dictamen del MTEySS nacional que avaló que los despidos eran discriminatorios y persecutorios. También lo concluyó así el INADI. Con sólo un poder declarativo, ya que las resoluciones de ambos organismos no son vinculantes, lograron sin embargo ampliar la red de apoyos.

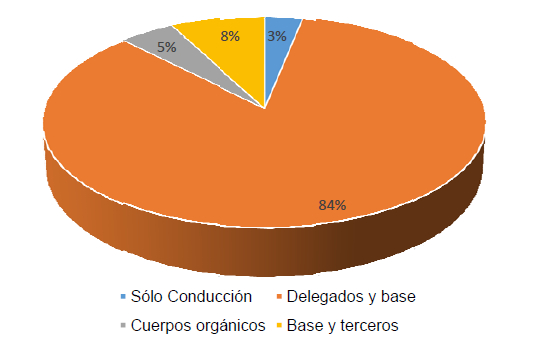

Vemos en el Gráfico Nº1 quiénes fueron parte de la protesta. La conducción participó en un escaso 8% de las movilizaciones, del cual un 3% corresponde a la disputa con SMATA Nacional y declaraciones en contra de la Lista 2. El 5% restante corresponde a las audiencias de conciliación a las que asistió junto con los delegados (ambos conjuntamente son denominados “cuerpos orgánicos”).

Los trabajadores de VW en sentido amplio (despedidos, delegados, activistas, compañeros) desplegaron el 84% de las actividades, y el 8% restante acompañados explícitamente por terceros no afectados, es decir, por partidos políticos, organizaciones sociales, universidades, referentes sociales, etc.

4.2. Direccionalidad del conflicto

Si avanzamos en la observación de hacia quiénes se dirige la protesta, observamos que diferentes tensiones se entrecruzan en los espacios de trabajo. Siguiendo a Rodríguez (citada por Montes Cató, 2007), podemos identificar dos tipos de conflictividad en función de quiénes los protagonicen. Denomina “conflictividad horizontal” a la que se genera al interior de la fuerza de trabajo, fomentada por la gerencia para individualizar. Así, encontramos trabajadores enfrentados por estar sujetos a diferentes modalidades contractuales, por pertenecer a sectores o grupos de trabajo diferentes, por su origen geográfico o étnico, por edades, etc. (aspectos que conforman en gran parte del fenómeno denominado “fragmentación”). La “conflictividad vertical”, por su parte, involucra a la jerarquía fabril, la relación entre trabajadores y gerencia. Ahora bien, esta clasificación de conflictos, que los ordena en “horizontales” y “verticales” no parece agotar el espectro de la conflictividad, ya que podemos afirmar el carácter multidireccional de los conflictos “por representación”, que desafían tanto al Estado como a la gerencia y a la conducción sindical y sus simpatizantes, y que pugnan por conseguir el apoyo de la mayoría de los trabajadores.

A partir de esto, se establece la direccionalidad del conflicto, teniendo como encuadre teórico la caracterización de Rodríguez (citada por Montes Cató, 2007) de conflictos horizontales y verticales, y nuestro aporte de conflictos multidireccionales (Cuadro Nº2).

Cuadro Nº2 DIRECCIONALIDAD DEL CONFLICTO

| Vertical | P1 a P4 vs. A y/o T1 |

| Horizontal | P4 vs. P4 |

| Multidireccional | P3 y/o P4 (y/o T2 y/o T1) vs. A y P2 (y/o T1 y/o T2) |

Por otro lado, intentando acceder a rasgos particulares, profundizar en aspectos complejos, avanzamos a partir de ciertos interrogantes en la indagación cualitativa: ¿Cómo se organiza el colectivo movilizado? ¿Quiénes lo integran? ¿Existe o existió alguna estructura sindical/gremial respaldándolo? ¿Desde dónde se actúa? ¿Cómo se autodenominan? ¿Con quiénes se vinculan? ¿De qué modos? ¿Qué tipo de apoyos reciben?

¿Existe un “modus operandi común” en todas las movilizaciones? ¿Cuáles son las diferencias?

¿Hay vinculación/aprendizajes entre los actores de las distintas movilizaciones? ¿Existe alguna forma de transmisión de las experiencias?

4.2.1. Hacia quiénes dirigen sus reclamos: análisis de la direccionalidad del conflicto por los despidos

Establecimos en el desarrollo conceptual previo que las distinciones clásicas entre conflicto horizontal (entre trabajadores en condiciones diferentes) y vertical (patronal-trabajadores) no terminaban de dar cuenta de todo el espectro de la conflictividad, y que la presencia de demandas por problemas de representación eran el detonante para que el conflicto se abriera en múltiples direcciones. A esto lo llamamos “conflicto multidireccional”. Veremos cómo se orientaron los conflictos en los despidos de 2013.

El primer mes del conflicto, éste fue vertical, es decir, patronal contra trabajadores, y canalizado institucionalmente en el Ministerio de Trabajo Provincial.

En relación con este conflicto, al conocer la dinámica conflictual en VW, podemos afirmar con suficiente respaldo que un despido por discriminación y persecución sindical es una denuncia contra la patronal y el sindicato. Sin embargo, siguiendo los procedimientos establecidos, la primera reacción de los delegados cuando sus compañeros les avisaron del despido fue acudir al gremio. Esta instancia implicaba reconocer al sindicato como la autoridad legalmente encargada de representarlos. Y éste siguió la parodia aunque “empujado” por los delegados: “Me los tuve que cargar yo, a Sereno [el abogado de SMATA] y al gordo Leo [Secretario de Prensa] en mi auto, para presentar el escrito en el Ministerio de Trabajo en la calle Rivadavia. Los llevé yo en mi auto, porque no querían ir” (Fabián, ex delegado Lista 2 SMATA-WV, Alta Gracia, 08/08/2017, entrevistado por la autora)

Con presencia también de algunos de los delegados en las negociaciones, SMATA y VW asistieron a 4 audiencias en el Ministerio de Trabajo provincial -que dirigía Dragún pero que nunca se hizo presente-. La conclusión fue que como 3 despedidos aludieron “despido con causa” y esa causa era discriminación, ellos no los podían defender más y dieron por concluidas las negociaciones. Sugirieron a los trabajadores que arreglaran con la empresa o que siguieran la vía judicial de manera individual. En un mes se agotó la instancia de conflicto institucionalizado. Se abrieron luego dos caminos paralelos: las presentaciones judiciales individuales y la protesta fuera del espacio de trabajo.

Cuando la conducción de SMATA decidió dar por finalizadas las negociaciones, surgieron los reclamos de los delegados de la Lista 2 repudiando esa actitud y denunciando ya abiertamente que los despidos eran por discriminación y persecución debido a su actividad sindical. Si pensamos en los enfrentamientos entre conducción y Lista 2 podríamos hablar de un conflicto horizontal, entre trabajadores. Sin embargo, la demanda de fondo son los despidos, que fueron causados porque a la empresa VW y a la conducción del sindicato les interesaba terminar con el activismo opositor en planta. La primera, para asegurarse sus planes de aceleración de los ritmos de trabajo, despidos y retiros voluntarios que formaba parte del Turbo Plan -plan de reestructuración productiva para la planta MQ250-, y el segundo porque su idea de paz social se vincula a los conflictos resueltos por acuerdos entre cúpulas, beneficiosos para éstas, que contemplan contribuir a la competitividad empresarial.

Existió tal identificación entre la empresa y la conducción del gremio que en la misma demanda no quedaba siempre claro el destinatario: “persecución sindical”. ¿La empresa persigue a los activistas? Si es así ¿por qué sólo a los de una lista? ¿O es el sindicato quien los persigue? ¿Por qué entonces la forma de persecución es una herramienta de la patronal -el despido-? Este embrollo sólo cierra por el lado de la acción coordinada de sindicato y empresa para terminar con la disidencia y la resistencia al “libertinaje sindical y de organización empresarial”, en términos de La Tuerca, la organización de los trabajadores de base opositores al sindicato, que conformaron la Lista 2. (Publicación La Tuerca Nº 10. Marzo 2014).

El otro indicador clave son los problemas de representación, que estuvieron presentes desde que la conducción abandonó la lucha. Es decir, que a partir de la multidireccionalidad que adquiere la conflictividad comenzamos a avanzar en los problemas al interior del sindicato cuando se cuestiona la representatividad de la conducción de SMATA. En efecto, de las 81 demandas que registra el conflicto, 17 son específicamente por problemas de representación (21%), y las vinculadas a la violencia individual o colectiva que sufrieron los activistas suman 14 (18%), que incluye aquellas dirigidas tanto hacia el Estado como hacia la empresa y la conducción sindical. Esto se observa en detalle en el gráfico 2 de la próxima sección.

5. Dimensión histórico-programática de las movilizaciones laborales: demandas

Para Raniero Panzieri, la fábrica es el espacio de relación objetiva y subjetiva entre trabajo y capital (De la Garza, 1989). Es decir, por un lado, el “terreno donde el capital impone su dominio sobre la clase obrera, la subordina y convierte en parte de sí mismo como capital variable” (De la Garza, 1989:56). Pero es también el terreno decisivo de la lucha de clases, donde deben desarrollarse las tácticas y estrategias de resistencia. (De la Garza, 1989).

Para este autor, las relaciones políticas en la fábrica son parte de la dimensión subjetiva de análisis, que se articulan con las relaciones económicas en el proceso de trabajo. El mismo proceso capitalista de producción es campo de confrontación política entre capital y trabajo; el conflicto es permanente porque la violencia fabril es inherente a la producción y es la que mantiene constante la tensión.

Montes Cató (2007) escinde las relaciones subjetivas de Panzieri en dos planos, el de la subjetividad y el de la política. El plano laboral (relaciones objetivas) refiere, por un lado, a la lucha por el plusvalor; y por otro, al establecimiento de las condiciones de trabajo. El plano político implica la capacidad de construir una visión de lo deseado, posible, adecuado. El plano de la subjetividad incluye las actitudes que impactan en la socialización laboral y en la autodisciplina de los trabajadores, como marcos de referencia que deben renovarse en cada generación y producen la adecuación del trabajador asalariado a los objetivos estratégicos de la empresa, y es aquí donde las técnicas disciplinarias que desarrolla e implementa el modelo productivista tienen su mayor avance. El autor afirma que, ante estos modos de control empresarial, las formas clásicas de resistencia persisten, pero que se suman además otras formas más sutiles. Entre la explotación-dominación y la resistencia, se concretan y visibilizan los conflictos.

Las demandas nos remiten a las relaciones económicas y las políticas en la fábrica en las definiciones de Panzieri (en De la Garza, 1989) y al plano laboral y político en el trabajo de Montes Cató (2007). Con esto, buscamos identificar si las demandas contienen reivindicaciones relativas a las relaciones de trabajo (económica), a la lucha contra la dominación (política), o ambas. Paralelamente, observar la temporalidad y el alcance del programa de reivindicaciones.

Esto nos conduce a reflexionar sobre el contenido de las demandas por las que se producen las movilizaciones colectivas. La clasificación del OCLC abarca distintos tipos de demandas que enumeramos a continuación:

Salariales y mejoras: Mejoras salariales o aumentos; Convenio colectivo o paritarias; Aumento en la jubilación

Condiciones de Trabajo: CYMAT no salarial; Criminalización, agresión, violencia individual; Criminalización, agresión, violencia colectiva

De crisis: Pagos adeudados, descuentos, rebajas salariales; Despidos o pedidos de continuidad laboral; Vaciamiento de empresa, quiebra, concurso de acreedores; Blanqueo, Incorporación de contratados, mejores condiciones de contratación; Fuentes de trabajo, subsidios, planes;

Suspensiones

Normativas: Cumplimiento, institucionalización, derogación de normas y disposiciones

Solidaridad: Conflictos en otras áreas, reparticiones, etc; Defensa de Bienes Públicos

Problemas de Representación: Disputas por la representación de los trabajadores: sindicatoEstado, sindicato-sindicato y sindicato-trabajadores

Cualitativamente, se abordará: ¿Cuál es la demanda principal que los moviliza? ¿Hay más demandas? ¿Se mantienen éstas a lo largo del conflicto o decaen, se transforman, surgen nuevas?

5.1. Análisis de las demandas

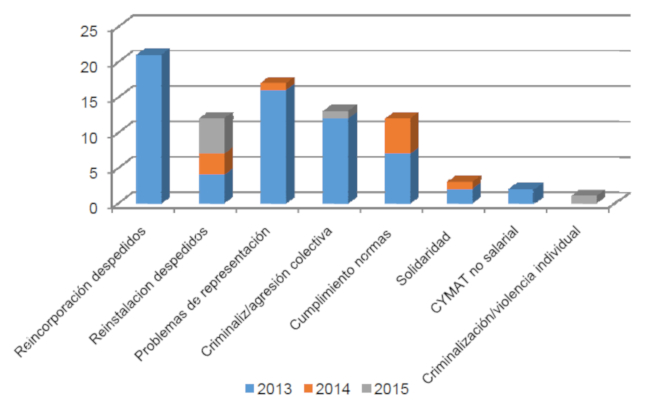

Como ya mencionamos, cada AC puede hacerse por más de una demanda, tal es el caso de los despidos. A continuación, el Gráfico Nº2 nos muestra cómo dentro del conflicto por los despidos se van configurando múltiples demandas, y algunas se transforman.

Fuente: Elaboración propia a partir de base propia.

Gráfico Nº2 Distribución de demandas en el conflicto por los despedidos por año

En el marco de este conflicto, el pedido de reincorporación remite a las primeras etapas donde la justicia no se había expedido. Cuando hablamos de reinstalación, desde mediados de 2013, el conflicto comenzó a focalizarse en los trabajadores a los que la justicia ordenó su vuelta a la fábrica y la empresa se negó. A partir de 2014 y pese a las cautelares a favor, 2 de ellos arreglaron con la empresa y dos continuaron, de los cuales solamente uno logró ser reinstalado.

El segundo pedido de mayor frecuencia se vinculó con los problemas de representación, sobre todo denunciando al gremio por el abandono de los trabajadores y por su co-responsabilidad en los despidos. La denuncia de criminalización y violencia, tanto colectiva como individual, respondía justamente a lo que los activistas y los organismos que intervinieron en el conflicto definieron como “discriminación y persecución sindical”; el individual corresponde a la suspensión del trabajador reincorporado por ausentarse del lugar de trabajo. Los pedidos de cumplimiento de la normativa se vincularon sobre todo a que, habiendo cautelares que ordenaban a VW reinstalar a los trabajadores, estando éstos en la puerta de ingreso y con escribano público presente, no lograban ingresar. Además de la inacción del Ministerio de Trabajo provincial.

Por su parte, la solidaridad corresponde al acompañamiento de otros trabajadores en situaciones similares. Finalmente, CyMAT no salarial corresponde a demandas por las condiciones de trabajo dentro de la fábrica.

El gráfico 3 muestra la distribución de las demandas en el marco de las movilizaciones contra los despidos de los activistas.

6. Dimensión metodológica de las movilizaciones laborales: Formato de la Protesta

Refiere a los modos de expresión pública o manifestación de la conflictividad laboral. Esta es crecientemente abordada por equipos técnicos y de investigación que buscan relevar datos y brindar una lectura de los mismos.

Creemos además que el formato de la protesta es el eje principal que, junto con los participantes en el conflicto, nos permitirán caracterizarlo como institucionalizado o abierto (Edwards y Scullion, 1987). Hay formatos de protesta que son más clásicos, y se asocian (aunque no inequívocamente) con formas institucionalizadas (los hemos identificados con *). Para reducir la ambigüedad, identificaremos su institucionalización principalmente por la presencia de ciertos participantes: P2 y A y/o T1 (ver Cuadro 1) deben estar presentes para que el formato corresponda a un conflicto institucionalizado. Del conflicto de comportamiento abierto decimos que es reconocido por los participantes, que desarrollan una acción colectiva para expresarlo.

Operativamente, seguiremos como base la clasificación del OCLC y disponiendo de sus datos, pero sumando aquellos provenientes de fuentes primarias y secundarias de tipo cualitativo, se distinguirá entre acciones directas (paro - no paro) y acciones indirectas (legales, declarativas y otras). La clasificación seleccionada permite la comparación con otras fuentes. Incluye:

Acción Directa Paro: El paro o huelga es el indicador clásico de conflictividad laboral, y el que toma el Ministerio de Trabajo de la Nación para sus mediciones.

Acción Directa no paro incluye: Trabajo a reglamento, quite de colaboración; Marcha, Movilización; Piquete, Corte de rutas o calles; Ocupación, Toma de instalaciones públicas o privadas; Acto de protesta; Asambleas; Plenario fuera del lugar de trabajo; Juntada de firmas/Volanteada

Acciones Indirectas:

Legales: Acciones legales o administrativas; Reunión de negociación/ Conciliación Obligatoria*; Acatamiento conciliación obligatoria*; Negociación paritaria*; Intervención Estatal o Patronal de gremios; Denuncia.

Declarativas: Estado de Alerta y movilización; Difusión y comunicación; Amenaza de paro

Otras: posibilidad de otra forma de protesta no contemplada en las anteriores

Para el abordaje cualitativo, las preguntas para cada acción de protesta son: ¿Cuál es su formato principal? ¿Hay combinación de ellos? ¿Se mantienen estos a lo largo del conflicto o decaen, se transforman, se valen de nuevos formatos?

6.1. Análisis de los formatos de las movilizaciones

La clasificación más abarcativa sobre los formatos de protesta los divide en Acciones Directas e Indirectas, y entre las primeras distingue el paro de las demás. Dado que el conflicto que analizamos es un despido, sería poco esperable encontrar este último formato. Sin embargo, cuando Silva y Palacio entraron de incógnito a la fábrica y luego ingresó la Infantería, los trabajadores salieron de la línea de producción para proteger a sus dos compañeros. Este es el paro que vamos a observar dentro de las acciones relevadas. Dijimos ya que luego de que la conducción de SMATA se retirara de las negociaciones se abrió la vía judicial y la vía de la protesta fuera -y en la zona gris- del espacio de trabajo. Un 61% de las AC correspondieron a la vía legal y a la difusión del conflicto por distintas vías. El 37% restante tuvo a trabajadores despedidos y activos, delegados, partidos y organizaciones sociales “poniendo el cuerpo” en la calle reclamando por la reincorporación de los despedidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de base propia

Gráfico Nº4 Distribución del formato de la protesta

En el gráfico Nº5 observamos la diversidad de medidas que implicó el conflicto abierto. Las primeras 8 (de izquierda a derecha del lector/a) corresponden a acciones directas y las 4 restantes a acciones indirectas. La categoría “otras” en este caso incorpora las actividades que sirvieron para el fondo de lucha, como festivales y locros.

Estos gráficos nos hablan de la intensidad que la protesta desde las bases logró sostener durante dos años en este conflicto. La “salida de la fábrica” tuvo diversos efectos. Por un lado, fue un parte aguas en la subjetividad obrera; el acompañamiento a los despedidos en el espacio público fue una decisión no menor que debieron tomar los operarios. Para la empresa, por otro lado, implicaba el riesgo de afectar su imagen pública, la visibilización de las contradicciones entre el discurso de crisis y el de la marca próspera y líder mundial en ventas. Finalmente, para los mismos despedidos y para los delegados de la Lista 2, fue un no volver atrás, una planificación permanente de acciones, la construcción de un arco de solidaridades sociales, la rutinización de su participación en instancias judiciales, y la compatibilización de estas luchas con aquellas dentro del espacio de trabajo. La creatividad de los formatos de protesta y su sostenibilidad en el tiempo requirieron de un esfuerzo constante y la asunción de la radicalización del conflicto.

7. Conclusiones

En el análisis observamos la conflictividad capital-trabajo en sus relaciones laborales y políticas (De la Garza, 1989); adoptamos las definiciones de Edwards y Scullion (1987), en particular del conflicto de comportamiento abierto y lo diferenciamos de la movilización; e intentamos superar la clasificación de Rodríguez (Montes Cató, 2007) al pensar en múltiples antagonistas actuando en una misma temporalidad y un mismo conflicto. Esto último, pensando en la siempre abierta relación de representación/representatividad (Drolas, 2003).

Desarrollamos y aplicamos un esquema categorial que permite el análisis comparativo con otros conflictos, así como la identificación de dinámicas conflictuales por sector, a partir de los datos cuantitativos recabados. El análisis cualitativo permitió acercarnos a lo novedoso, lo particular, los desafíos y obstáculos, así como marcar posibles vías que puedan trazar el camino para otros colectivos y para el análisis de otros conflictos.

En el cruce entre estas dimensiones y en el registro de la conflictividad laboral pretendemos seguir encontrando las claves para la defensa del trabajo y sus condiciones.

En lo referente al caso de estudio bajo esta lógica de análisis, la movilización por la reincorporación de los 19 despedidos corresponde a un conflicto de comportamiento abierto, que se sostuvo por algo más de dos años (2013-2015), con un gran despliegue de acciones, muchas de ellas que implicaron “poner el cuerpo” fuera -y a veces también dentro- del espacio de trabajo. Los protagonistas fueron los despedidos, los delegados, se sumaron por momentos los trabajadores, los partidos de izquierda, legisladores de la oposición, organizaciones y referentes sociales. Se extendió a Buenos Aires donde sumaron más solidaridades, contó con una instancia judicial individual y con instancias no vinculantes -MTEySS e INADI- que avalaron la denuncia de despidos discriminatorios por persecución sindical.

Estas movilizaciones laborales presentan mucha riqueza por ser la primera vez en la historia de VW que una lucha por la reincorporación de despedidos adquiere esta magnitud, se sostiene durante tanto tiempo y logra una reinstalación que se convierte en el antecedente para trabajadores despedidos de otras empresas, como los de la autopartista Cibié (ex Valeo).

En su dimensión histórico-programática, la lucha que tuvo como hilo conductor los despidos por “persecución político-sindical”, se enhebraron con disputas por las condiciones de trabajo y de la vida cotidiana en la fábrica, mostrando la diferencia con el bloque de los aliados a la conducción gremial. Los delegados tuvieron el rol clave de articulación de planos para que el conflicto se desenvuelva favorablemente en términos de ampliación de la disposición a actuar colectivamente como clase.

En el plano laboral (Panzieri en De la Garza, 1989; Montes Cató, 2007), existía una rutina empresarial y sindical de acordar sin consulta previa de los trabajadores respecto de la distribución del plusvalor y las condiciones de trabajo. En rechazo a esto, la organización de los trabajadores de VW amenazó los compromisos previos entre la empresa, la conducción sindical y el gobierno provincial, lo que los convirtió en una amenaza. En el plano político (Panzieri en De la Garza, 1989), la lista 2 se propuso disputar los espacios de poder dentro del sindicato en la fábrica por demandas múltiples y que excedían lo salarial aunque no lo omitían. Finalmente, el plano subjetivo (Montes Cató, 2007) se vuelve terreno de disputa. Los delegados sindicales de la Lista 2 resistieron las estrategias gerenciales y organizacionales, y denunciaron las concesiones que la conducción sindical hacía a la empresa, logrando cierto cuestionamiento de los trabajadores en general respecto del accionar empresarial y de la conducción gremial (Falvo, 2014).

Esto nos llevó a destacar la multidireccionalidad del conflicto, a partir de la disgregación de los protagonistas por problemas de representación y articulación entre antagonistas. Cuando nos referimos a los problemas de representación aludimos a un conjunto de situaciones. Una de ellas es la conflictividad intersindical en la que se disputa el reconocimiento de la relación de representación17. Pero la que nos interesa aquí particularmente se vincula con aquellos que involucran las demandas y denuncias de un sector de los trabajadores (delegados, trabajadores autoconvocados) frente a la conducción del sindicato que los representa. Son los conflictos intrasindicales de representatividad. Si bien un alto porcentaje de estos conflictos se dirimen judicialmente -o prescriben sin resolución- suelen incluir mucha movilización de los trabajadores.

En nuestra clave analítica, este es un caso donde en un terreno hostil se construyó una red de relaciones con nodos centrados en el activismo de izquierda, que logró una proyección por fuera del gremialismo y sostuvo el conflicto cuidadosamente, atendiendo también la reivindicación cotidiana.

Respecto de la dimensión organizativa, y partir de lo anterior, puede decirse que el sindicalismo desde arriba en la industria automotriz forma parte, y se sustenta en una red de pactos corporativos que incluyen al Estado provincial, y a las empresas. El sindicalismo desde las bases lo hace a partir del apoyo de los trabajadores y de fuerzas políticas de izquierda y organizaciones sociales, y se debate entre una estrategia de tipo sindical (ejercicio de la representación sólo en relación al lugar y las condiciones de trabajo y contratación, y por la conducción sindical) y otra de tipo político (con y por una transformación social desde los trabajadores).

En lo intrasindical, hubo en el período analizado un intento, incipiente y oscilante en su avance, de disputar la hegemonía del sindicalismo tradicional, tanto en sus modos de tomar decisiones, en la forma de construir poder, en el modo de vincularse con la patronal y el Estado, y en el contenido de las luchas laborales. Evidentemente, el sindicalismo tradicional usa todos sus recursos para mantener el statu quo construido y mantenido -no sin altibajos- por décadas.

Los trabajadores trazaron estrategias diferenciales entre “adentro” y “afuera” del lugar de trabajo a la espera de hacer converger ambas lógicas. Esta construcción desde abajo requirió apuntalarse en otros ámbitos no relacionados directamente con el trabajo. Asimismo, la ampliación del espectro de demandas y de alianzas -la solidaridad- deben construirse sobre las reivindicaciones sentidas por el colectivo para sostenerse.

En su dimensión metodológica, de este conflicto podemos recuperar algunas estrategias que hicieron a su sostenimiento y a la reincorporación de uno de los despedidos.

La primera fue sacar el conflicto fuera de la fábrica: desde la puerta hasta Buenos Aires, pasando por los medios de comunicación y para finalizar con una demanda judicial. Pusieron el cuerpo en la calle y convocaron para esto a todos los que quisieran apoyarlos.

Vinculada a la anterior, la segunda estrategia fue llevar el conflicto a los tribunales nacionales, posible por el domicilio fiscal de VW en Bs. As. Persistieron en la vía judicial con ayuda del CeProDH. Es sabido que la justicia provincial es muy conservadora, y dados los malos vínculos entre gobierno provincial y nacional, y entre SMATA Córdoba y Nacional, y las buenas relaciones entre ambas instancias nacionales, las instancias oficiales en esa jurisdicción favorecieron la lucha con sus resoluciones.

La tercera estrategia, decisión de Walter Silva y su familia, fue no arreglar con la empresa. Para Lorenzo Rodríguez y Hugo Palacio esto no pudo sostenerse porque la justicia no resolvió a favor del primero y no resolvió nunca en el segundo caso, lo que precarizó mucho sus condiciones de vida y sus posibilidades reales de continuar la lucha.

La estrategia de VW, por su parte, era cumplir con sus planes de restructuración productiva a largo plazo que ya estaban en tiempo de lograrse, y la Lista 2 se estaba volviendo un obstáculo importante a ellos. Ante La Tuerca, entonces, debió ajustar y aliarse con el sindicato aún más y llegó a perder cierta racionalidad en el encarnizamiento con esta agrupación (son los mejores trabajadores, rompe con la lógica de dividir al interior del sindicato), dado que el despliegue de recursos para eliminar la disidencia fue muy significativo.

La Tuerca replicó las estrategias de los despedidos en los conflictos al interior de la fábrica: socializar la lucha, litigar, persistir.

Para finalizar, nos permitimos enunciar algunas preguntas que pretenden reflexionar sobre el caso para luego excederlo: ¿quién defiende hoy a los trabajadores?; ¿qué modalidades y formatos pueden contribuir a que el conflicto abierto logre una resolución favorable para ellos? Luego queda resolver quién es el antagonista: ¿Ante quiénes deben enfrentarse para defender su medio de vida? ¿Es al Estado, para discutir su rol en la “promoción industrial”, en la “búsqueda de orden y paz social” y en la defensa de los trabajadores? ¿Es ante la empresa, negándose a la discriminación, exigiéndole respeto de las disposiciones judiciales y mejores condiciones de trabajo y contratación? ¿Es finalmente contra el sindicato, que está cómodo en su lugar, con acuerdos ya fijados desde los ‘90 con la empresa, y por la disputa de la representación de los trabajadores? ¿Serán tres frentes de lucha los que deban librar estos trabajadores? Por último ¿qué factores estructurales operan condicionando la acción de los sujetos que hemos analizado?