Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Fave. Sección ciencias agrarias

versão impressa ISSN 1666-7719

FAVE. Secc. Cienc. agrar. vol.12 no.1 Santa Fe jul. 2013

ARTÍCULO ORIGINAL

Evaluación del riesgo de impacto ambiental de plaguicidas en cultivos anuales del centro de Santa Fe

Arregui M.C.1, Grenón,D., Sánchez D. Y Ghione J.

1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral

Kreder 2805, 03496-426400 Int. 366,

e-mail: carregui@fca.unl.edu.ar

RESUMEN

Los plaguicidas permiten alcanzar la productividad y la sustentabilidad si se manejan adecuadamente. La elaboración de indicadores permite cuantificar el impacto ambiental de un fitosanitario. El objetivo de este trabajo fue determinar el impacto ambiental de plaguicidas sobre el suelo y el agua en lotes de agricultura del centro de Santa Fe con tres indicadores: GUS, Ipest e Índice relativo de Plaguicidas. El trabajo se realizó en 25 establecimientos cuyos registros de aplicaciones en cultivos de soja, maíz y trigo se relevaron entre 2007 y 2011. Se calcularon los tres indicadores y se compararon los resultados obtenidos. El maíz fue el cultivo con mayor riesgo de impacto ambiental por el uso intensivo de atrazina. En trigo y soja, los ingredientes activos empleados tuvieron bajo impacto ambiental. El empleo de indicadores contribuye a seleccionar plaguicidas con mejor comportamiento ambiental y realizar una planificación más sustentable de los cultivos.

Palabras claves: GUS; Ipest; Índice Relativo de Plaguicidas.

SUMMARY

Assessment of pesticide environmental risks in annual crops in center of Santa Fe

Pesticides are essential tools to achieve productivity and sustainability in agricultural crops when they are applied minimizing undesirable effects. Pesticide environmental impact is related to toxicity and time of exposure. Several indicators allow the calculation of this impact: GUS, IPEST and Relative Pesticide Index. Our aim was the evaluation of pesticide environmental impact on soil and water in agricultural fields of Central Santa Fe with those three indicators. All pesticide treatments applied in soybean, wheat and corn in 25 farms were recorded from 2007 and 2011, also with soil properties and pesticide characteristics. Indicators were calculated and the results were compared. Corn has the highest risk of pesticide contamination in soil and water, related to the frequent use of atrazine. Wheat and soybean had less environmental impact. The application of indicators may be helpful for considering the use of new active ingredients and their relationship with sustainable systems.

Key words: GUS; Ipest; Relative Pesticide Index

INTRODUCCIÓN

Los agroquímicos usados para combatir las plagas (vegetales, animales y otras) son herramientas que permiten alcanzar los objetivos de productividad y de sustentabilidad si se combinan con tecnologías adecuadas de manejo (Wheeler, 2002). Pero como toda actividad humana, las consecuencias sobre el ambiente derivadas de su aplicación pueden ser de alto impacto, afectando la calidad de vida de los habitantes y/o la funcionalidad de los servicios ecosistémicos (Hond et al., 2003).

El impacto ambiental de un fitosanitario resulta de la combinación de exposición y toxicidad (Hughes, 1996). Diversas maneras de abordaje permiten la cuantificación del problema y una de ellas es la elaboración de indicadores que estimen el riesgo de contaminación sintetizando gran cantidad de variables de ingreso referidas a los plaguicidas y a los sitios de aplicación.

Varios indicadores se han propuesto en distintos países para estimar el impacto ambiental de fitosanitarios. Entre ellos se destacan: GUS (Groundwater Ubiquity Score) (Gustafson, 1989); Niveles de daño ambiental (Higley y Wintersteen, 1992); EIQ (Environmental Impact Quiotient) (Kovach et al., 1992); SYNOPS (Guche y Rossberg, 1997), IPEST (Girardin et al., 1999). Entre ellos, GUS es uno de los más empleados y se ha incorporado a numerosas bases de datos de propiedades de fitosanitarios (Kerle et al., 2007). IPEST es el único que contiene como variables de ingreso las propiedades de los fitosanitarios, y otras relacionadas con el sitio en el que se emplean y las formas de uso. Estas características contribuyeron a que sea elegido como uno de los que recomienda la Unión Europea para su uso (Reus et al., 2002).

En Argentina, dos indicadores han tenido difusión desde 2003, uno basado en la determinación de unidades tóxicas originado en la UBA (Ferraro et al., 2003) y otro denominado Índice relativo de plaguicidas, creado en INTA (Viglizzo et al., 2006), que han sido empleados en sistemas agrícolas locales. Las variables de ingreso se refieren principalmente a las propiedades de los fitosanitarios y a algunas propiedades de los sitios de aplicación.

El objetivo de este trabajo fue determinar el impacto ambiental de plaguicidas en lotes de agricultura del centro de Santa Fe con tres indicadores: GUS, IPEST y el Índice relativo de impacto de plaguicidas (IRP), que tiene amplia difusión, poseen numerosas variables de ingreso que permiten una mejor estimación y han sido utilizados en sistemas agrícolas de nuestro país (Arregui et al., 2010; Vazquez et al., 2012).

MATERIALES Y MÉTODOS

1.- Descripción de los indicadores

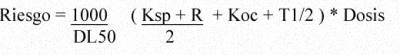

1.1.- Índice relativo de plaguicidas (IRP)

El riesgo de contaminación por plaguicidas, se utiliza para generar un índice relativo que valore tal riesgo, por lo que el valor absoluto del indicador no tiene significado en sí mismo. Por el contrario, su utilidad radica en la capacidad de comparar unidades de análisis con distinto potencial de contaminación. Para la totalidad de plaguicidas aplicados en el año en cada potrero, se utilizó la siguiente ecuación (ec. 1) para estimar el riesgo relativo de cada compuesto, y se sumaron los mismos dentro de cada potrero:

La toxicidad, expresada como 1000/DL50 es el único factor que no es relativo. Por otro lado, para el resto de los factores, se utilizan valores relativos de 1 a 5. El primero de los factores relativos corresponde a la solubilidad en agua del producto (Ksp). Este factor se asocia con la capacidad de recarga del acuífero (R), estimada a partir de la permeabilidad del suelo en las capas superficiales.

También se incluye como coeficiente a la adsorción del compuesto por la fase orgánica del suelo (Koc). El último de los factores por los que se afectó a la toxicidad fue la vida media del producto (T½). Finalmente, se multiplican los factores explicados hasta aquí por la dosis aplicada. Para poder comparar los indicadores se consideró que al igual que en Ipest, los valores de 7 o mayores son aceptables sin riesgo de contaminación, mientras que los que se encuentren por debajo se relacionan con riesgos de impacto ambiental .

1.2.- Ipest

Está basado en un sistema de lógica difusa. Se define una aplicación como la pulverización de un ingrediente activo. Dos etapas son necesarias: la primera, es el cálculo del índice para cada ingrediente activo (Ipest i.a.) y luego se agregan todos los tratamientos realizados en el ciclo del cultivo (Ipest). Para el cálculo de Ipest i.a. se definen cuatro módulos: uno que refleja la dosis, y los otros tres el riego de contaminación de agua subterránea, superficial y aire. Las variables de ingreso son: las propiedades de los plaguicidas (Koc, constante de Henry, ingesta diaria admisible, toxicidad acuática de peces, vida media); las características del lote ( pendiente, contenido de materia orgánica, pH, textura del suelo, escurrimiento, lixiviación) y las características de la aplicación (cobertura de vegetación, momento de aplicación). El sistema experto calcula el valor de los módulos de acuerdo a la pertenencia de las variables a subconjuntos difusos favorables y desfavorables, y se agregan siguiendo reglas de decisión (Rodriguez Molina, 2009). Para el Ipest i.a. se usa una escala de 0 (desfavorable) a 10 (Favorable). Ipest se calcula con las siguientes ecuaciones (2, 3):

![]()

Donde MIN Ipest i.a. es el mínimo valor de Ipest i.a. para el ciclo completo del cultivo.

y k es un factor de calibración para que la escala sea entre 0 y 10. Los valores de Ipest de 7 o mayores son aceptables sin riesgo de contaminación, mientras que los que se encuentren por debajo se relacionan con riesgos de impacto ambiental .

1.3. GUS

El índice GUS se emplea para estimar el riesgo de lixiviación de un compuesto hacia el agua subterránea. Para cada uno de los plaguicidas aplicados durante el ciclo del cultivo se calculó con la siguiente fórmula (4):

![]()

Siendo DT50, la vida media del plaguicida y Koc su índice de adsorción en la materia orgánica. Con los valores obtenidos se tomó en cuenta la siguiente escala: de 0 a 2, bajo riesgo de lixiviación; de 2 a 3, riesgo moderado y mayor de 3, riesgo alto.

2.- Sitios relevados

Se obtuvieron los registros de pulverizaciones realizadas en cultivos anuales (soja, trigo y maíz) en 25 establecimientos del Departamento Las Colonias desde 2007 hasta 2011. Se contaba con el nombre del ingrediente activo aplicado, la fecha del tratamiento y el cultivo (o barbecho). Se agregaron a estos registros los datos necesarios de los suelos para cada sitio, así como las propiedades físico-químicas de los plaguicidas empleados y los detalles necesarios de las aplicaciones para los cálculos de los indicadores.

3. - Procesamiento de datos

Se realizaron los cálculos de los índices según la metodología descripta previamente. Se realizó un análisis de frecuencia en función de categorías con riesgos bajos o altos de impacto ambiental. Se establecieron correlaciones entre los valores de los índices Ipest e Índice relativo de plaguicidas. Se realizaron análisis de frecuencias para vincular los índices de riesgo a los plaguicidas de mayor empleo en los diferentes cultivos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Distribución de cultivos en los establecimientos encuestados

En los 4 años observados, se registraron 155 potreros con soja, maíz y trigo según la distribución observada en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Distribución de potreros por cultivo

En todos los establecimientos se sembró soja y en el 84% se estableció maíz y trigo, siendo éste último el menos frecuente (18,7%). Estos datos son consistentes con la distribución del área cultivada en el departamento Las Colonias en el período entre 2007 y 2011 (IPEC, 2013).

Estimación de riesgo de contaminación por plaguicidas con Índice relativo de plaguicidas e Ipest

Los resultados obtenidos con el Índice relativo de plaguicidas (IRP) y el Ipest siguen las mismas tendencias para los cultivos registrados entre 2007 y 2011 (figura 1) y tienen un índice de correlación r= 0.50 (p<0.01), ya que las variables de ingreso tomadas para su cálculo son similares, aunque Ipest posee mayor cantidad de variables. Sin embargo, aunque las tendencias son semejantes, el IRP estima en maíz y soja menores riesgos de impacto ambiental que el Ipest (valores entre 87 y 160% mayores de IRP que de Ipest).

Figura 1. Distribución del Índice relativo y de Ipest en los distintos cultivos registrados en el departamento Las Colonias entre 2007 y 2001

El trigo es el cultivo que presenta menor riesgo de impacto ambiental. Por el contrario, el maíz es el que podría ocasionar mayor impacto, ubicándose la soja en un riesgo intermedio entre los dos cultivos mencionados. Esto ya se había observado en trabajos anteriores (Arregui et al., 2010; Ferraro et al., 2003) y se vincula con los plaguicidas empleados en estos cultivos. La atrazina y las cloroacetamidas son los plaguicidas más utilizados en maíz y se han encontrado en aguas subterráneas en otros países (Schwab et al., 2006).

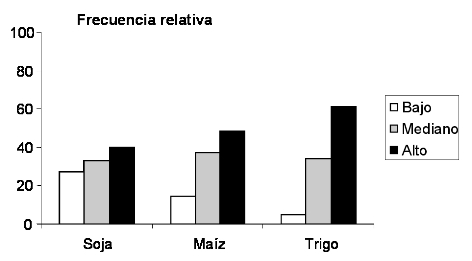

Estimación de riesgo de lixiviación de los plaguicidas al agua subterránea (GUS)

La soja es el cultivo en el que se emplean plaguicidas con el menor riesgo de lixiviar a las napas subterráneas (27% tiene riesgo bajo y 33% mediano) (Grafico 2). En trigo, se emplean los plaguicidas con el mayor riesgo de lixiviación (61%) mientras que en soja y en maíz este valor alcanza 40 y 48% respectivamente.

Figura 2. Riesgo de lixiviación de plaguicidas empleados en trigo, maíz y soja estimado por el índice GUS.

Las sulfonilureas (metsulfuron metil, prosulfuron y triasulfuron), los triazoles y el dicamba son muy empleados en trigo y se caracterizan por tener alto coeficiente de retención (Koc), que suele ser superior a 1000, lo que puede dificultar la descomposición biológica del plaguicida porque queda adsorbido en la materia orgánica (Gillespie et al., 2011). El indicador GUS no toma en cuenta la solubilidad del activo, ni tampoco las variaciones de descomposición que pueden producirse por el pH del suelo (Pons y Barriuso, 1998), que pueden favorecer la degradación del producto.

Los plaguicidas empleados en maíz y soja, tiene menor Koc y vida media, lo que disminuye el riesgo de lixiviación (Gillespie et al., 2011)

Ingredientes activos y riesgo de contaminación ambiental

En maíz y en trigo 6 y 7 ingredientes activos representan el 60 y 75% respectivamente, de todas las aplicaciones realizadas desde el barbecho hasta la cosecha del cultivo. En soja, en cambio, el número total de tratamientos duplica a los de los cultivos mencionados y 10 plaguicidas abarcan el 63% de las aplicaciones realizadas (Cuadro 2).

Cuadro 2. Ingredientes activos de uso más frecuente en trigo, maíz y soja en los lotes relevados

El trigo y la soja son los cultivos de menor riesgo de impacto ambiental por plaguicidas con los indicadores empleados (IRP e Ipest). El glifosato es el ingrediente activo más empleado en los cultivos considerados. Se adsorbe fuertemente al suelo (Koc= 7000), posee baja vida media (30 días) y tiene poco potencial de lixiviar a aguas subterráneas (Vereeken, 2005). Los reguladores de crecimiento (dicamba y 2,4 D amina) tienen reducida vida media (Gillespie, et al., 2011) y las estrobilurinas pueden degradarse fácilmente en el ambiente (Balba, 2007). El ciproconazole depende del pH para su degradación; en los suelos ácidos de los lotes estudiados se degrada fácilmente (Buerge, 2006). Estas propiedades se vinculan con el bajo riesgo de impacto ambiental mencionado

En maíz, la atrazina es es plaguicida más empleado (Tabla 2). La atrazina es el plaguicida más riesgoso y se ha observado su presencia en sistemas acuáticos y suelos (Graymore et al., 2001) además de conocerse efectos sobre la salud relevantes (Freeman et al., 2011). Por estas razones su uso provoca un impacto ambiental relevante, aunque los otros plaguicidas empleados en este cultivo podsean un riesgo menor.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos con los indicadores destacan que el maíz es el cultivo con mayor riesgo de impacto ambiental. Por lo tanto, el reemplazo de atrazina debería considerarse para evitar los riesgos de contaminación. En trigo y soja, los ingredientes activos empleados tienen bajo impacto. El empleo de indicadores podría contribuir a seleccionar los ingredientes activos que muestren el mejor comportamiento ambiental y de esa forma, realizar una planificación más sustentable de los cultivos.

BIBLIOGRAFÍA

1 ARREGUI M.C.; D. SÁNCHEZ; R. ALTHAUS; R. R SCOTTA & I. BERTOLACCINI. 2010. Assessing the risk of pesticide environmental impact in several Argentinian cropping systems with a fuzzy expert indicator. Pest Manag. Sci. 66: 736-740. [ Links ]

2 BALBA H. 2007. Review of strobilurin fungicide chemicals. J. Environ. Sci & Health 42: 441-451. [ Links ]

3 BUERGE I.L.; T. POIGER; M.D. MÜLLER & H.R. BUSER .2006. Influence of pH on the stereoselctive degradation of the fungicides eposiconazole and cyproconazole in soils. Environ. Sci. Tech. 40: 5443-5450. [ Links ]

4 FERRARO, D.O.; C.M. GHERSA & G.A. SZNAIDER .2003. Evaluation of environmental impact indicators using fuzzy logic to assess the mixed cropping systems of the Inland Pampa, Argentina. Agric. Ecosys. & Environ., 96: 1-18. [ Links ]

5 FREEMAN L.E.; J.A.RUSIECKI; J.A. HOPPIN; J.H. LUBIN; S. KOUTROS; G. ANDREOTTI; S.H. ZAHM; C.J. HINES; J.B. COBLE; F. BARONE-ADESI; J. SLOAN; D.P. SANDLER; A. BLAIR & M.C. ALAVANJA. 2011. Atrazine and cancer incidence among pesticide applicators in the agricultural healthy study (1994-2007). Environ. Health Perspect. 119: 1253-1259. [ Links ]

6 GILLESPIE W.E.; G.F. CZAPAR & A.G. HAGER 2011. Pesticide fate in the environment: guide for field inspectors. Contract Report 2011-07. Ed. University of Illinois, Champaign-Urbana.

7 GIRARDIN, P.; C. BOCKSTALLER & H.V. DER WERF. 1999. Indicators: tools to evaluate the environmental impacts of farming systems. J. Sust. Agric. 13: 5-21. [ Links ]

8 GRAYMORE M.; F. STAGNITTI & G. ALLINSON. 2001. Impacts of atrazine in aquatic ecosystems. Environ. Int. 26: 483-495. [ Links ]

9 GUSTAFSON D.I. 1989. Groundwater ubiquity score: a simple method for assessing pesticide leachability. Environ. Toxicol. Chem. 8: 339-357. [ Links ]

10 GUTSCHE V. & D. ROSSBERG. 1997. SYNOPS 1.1: a model to assess and to compare the environmental risk potential of active ingredients in plant protection products. Agric., Ecosys. & Environ. 64: 181-188. [ Links ]

11 HIGLEY L.G. & W.K. WINTERSTEEN. 1992. A novel approach to environmental risk assessment of pesticides as a basis for incorporating environmental costs into economic injury levels. Am. Entomol. 38: 34-39. [ Links ]

12 HOND, F.; P. GROENEWEGEN & N. M. VAN STRAALEN. 2003. Pesticides: Problems, Improvements, Alternatives. Ed. Blackwell Science, New York. 273 pp. [ Links ]

13 HUGHES W.W. 1996. Essentials of Environmental Toxicology. Ed.Taylor & Francis. Filadelfia. 189 pp. [ Links ]

14 KERLE E.A.; J.J. JENKINS & P.A. VOGUE. 2007. Understanding pesticide persistence and mobility for groundwater and surface water protection. OSU Extension Service, EM 8561, 7 pp. [ Links ]

15 KOVACH J.; C. PETZOLDT; J. DEGNI & J. TETTE. 1992. A method to measure the environmental impact of pesticides. New York's Food and Life Sciences Bulletin 139: 1-8. [ Links ]

16 INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS. 2013. Área sembrada para cultivos de invierno y de verano.http://www.santafe.gov.ar. Acceso: 9 de octubre de 2013. [ Links ]

17 PONS N. & E. BARRIUSO. 1998. Fate of metsulphuron-methyl in soils in relation to pedo-climatic conditions. Pesticide Sci. 53: 311-323. [ Links ]

18 REUS J.; P. LEENDERTSE ; C. BOCKSTALLER ; J. FOMSGAARD ; V. GUTSCHE; L. K. NILSSON; I. PUSSEMIER; L. TREVISAN; H. VAN DER WERF; F. ALFARROBA; S. BLÜMEL; J. ISART; D. MCGRATH & T. SEPPÄLÄ. 2002. Comparison and evaluation of eight pesticide environmental risk indicators developed in Europe and recommendations for future use. Agric., Ecosys. & Environ. 90: 177-187. [ Links ]

19 RODRIGUEZ MOLINA M. 2009. Lógica difusa como herramienta para interpretar datos de producción limpia en el sector agrícola. IDESIA 27: 101-105. [ Links ]

20 SCHWAB A.; P. SPLICHAL & M. BANKS M. 2006. Persistence of atrazine and alachlor in ground water aquifers and soil. Water, Air, Soil Poll.171:203-235.

21 VAZQUEZ P.; M. SACIDO & L. ZULAICA. 2012 Problemáticas ecológicas del proceso de agriculturización en la cuenca del río Quequén Grande (período 1988-2008). IX Jornadas Nacionales de Geografia Fisica. Bahía Blanca, 33-42pp. [ Links ]

22 VEREECKEN H. 2005. Mobility and leaching of glyphosate: a review. Pestic. Sci. 61:1139-1151. [ Links ]

23 VIGLIZZO E.F.; F. FRANK; J. BERNARDOS; D.E. BUSCHIAZZO Y S. CABO. 2006. A rapid method for assessing the environmental performance of commercial farms in the pampas of Argentina. Environ. Monitoring & Assessment 117: 109-134. [ Links ]

24 WHEELER W.B. 2002. Pesticides in Agriculture and the Environment. Ed. Dekker. New York. 337 pp. [ Links ]