Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Fave. Sección ciencias agrarias

versão impressa ISSN 1666-7719

FAVE. Secc. Cienc. agrar. vol.14 no.2 Santa Fe dez. 2015

ARTICULO ORIGINAL

Análisis exploratorio espacial de tizón común exserohilum turcicum (leonard and suggs) en estratos foliares de maìz, en Villa Mercedes, San Luis

Micca, M. V. 1; Andrada, N. R. 2 y Larrusse, A. S. 3 (ex aequo)

1 Ing. Agr. Auxiliar de Primera. Fitopatología. Proyecto 51412. Departamento de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de San Luis

2 Ing. Agr. M.Sc. Profesora Adjunta. Fitopatología. Proyecto 51412. Departamento de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de San Luis

3 Ing. Agr. Esp. Asesora Externa Proyecto 51412. Departamento de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de San Luis nrandrada@gmail.com

RESUMEN

Los estudios espaciales son necesarios para conocer atributos de contagio de una enfermedad como localización de focos, forma y direccionalidad de un agente causal, y establecer estrategias de manejo. Teniendo como objetivo conocer el efecto del hospedante en la distribución y multiplicación del tizón del maíz Exserohilum turcicum (Leonard and Suggs) se analizaron espacialmente en los diferentes estratos foliares epidemias de tizón en el programa SURFER®. Se graficaron las curvas epidémicas y se construyeron mapas geointerpolativos de severidad. El análisis exploratorio espacial de las epidemias demostró el comportamiento acrópeto del tizón del maíz en Villa Mercedes (San Luis). La diseminación de la enfermedad en la planta depende del híbrido, lo que determinará el manejo apropiado para la enfermedad. Es necesario continuar con estudios avanzados, a los efectos de obtener parámetros epidemiológicos temporales y espaciales que permitan comparar epidemias y brindar opciones de manejo adecuadas para la enfermedad.

Palabras claves: Distribución espacial; Exserohilum turcicum; mapas geointerpolativos

SUMMARY

Exploratory spatial analysis of corn blight Exserohilum turcicum (leonard and suggs) in strata leaf of corn, in Villa Mercedes, San Luis

Spatial studies are necessary to determine the spreading characteristics of disease outbreaks, for example locations of the inoculum source, shape and directionality of a causal agent, and to establish management strategies. To know the effect of the host in the distribution and multiplication of corn "blight", Exserohilum turcicum Leonard and Suggs, they were spatially analyzed in different strata leaf blight epidemics with the SURFER® program. Epidemic curves were plotted and severity geointerpolativos maps were developed. The exploratory spatial analysis of epidemics showed an acropetal spatial distribution. The spread of the disease on the plant depends on the hybrid, witch will determine the appropriate management for disease. It is necessary to continue with studies that allow to obtain temporal and spatial epidemiological parameters for comparing epidemics and to provide management options for the disease.

Key words: Spatial distribution; Exserohilum turcicum; Geointerpolative maps

INTRODUCCIÓN

Todos los años en la zona de Villa Mercedes se presenta con distinta intensidad, la enfermedad "tizón común del maíz" Exserohilum turcicum (Leonard and Suggs)(12). Este patógeno, puede afectar a las plantas en cualquier período de su desarrollo; cuanto más temprano se produce el ataque, mayor es el efecto negativo sobre el rendimiento (11). Los primeros síntomas consisten en pequeñas manchas foliares, ligeramente ovaladas y acuosas que luego se transforman en zonas necróticas alargadas y ahusadas. Las manchas se manifiestan primeramente en las hojas basales y en ataques graves, la enfermedad avanza hacia arriba, las hojas se deforman, marchitan y finalmente se secan (10).

Cuando se presenta con altos niveles de intensidad, puede provocar madurez anticipada, incompleto llenado de espigas, disminución del peso de los granos, tendencia al quebrado de tallos y posterior vuelco de la planta causado por la removilización de nutrientes del tallo y el consecuente debilitamiento del mismo (4, 6, 7).

Sillón et al. (18) en monitoreos de enfermedades en maíz en las campañas 2004/05-2005/06 en la zona centro-oeste de Santa Fe, determinaron que los tizones producidos por Helminthosporium no fueron patologías limitantes, hallándose solo presentes en el 37% de los híbridos, y su severidad no superó el 10% del área afectada en la hoja. En el centro-sur de Santa Fe en la campaña 2008/09 se determinaron patologías emergentes con una severidad de tizones entre 0 y 40 % (Exserohilum turcicum y Helminthosporium spp.)(18, 19). Según Couretot et al. (5,6,7) y Formento et al. (10), altos niveles de severidad de tizón generalmente se presentan en maíces de fecha de siembra diciembre/enero en la zona de Paraná, Entre Ríos. En la zona Norte de la provincia de Buenos Aires, en ensayos comparativos de rendimientos y en lotes de producción de maíces de siembra tardía del mes de diciembre, los altos niveles de tizón permitieron caracterizar híbridos con diferente comportamiento. De los híbridos evaluados el 50% alcanzó niveles de severidad del 45-60 % mientras que el otro 50% tuvo niveles entre bajos y moderados del 5 a 25% (6) . En la campaña 2011/12 en maíces de siembra tardía el 57% de los híbridos presentaron niveles de severidad menores al 1% y el 43% de los híbridos restantes alcanzaron valores entre 1,1 y 4% en R1, mientras que en R4 sólo el 26% de los cultivares pudo conservar niveles de severidad de tizón iguales a 1% o menores; el 52% de los híbridos presentó niveles de severidad entre 1,1 y 4% y el 22% de los materiales alcanzó severidades mayores al 4,1% (6). De Rossi et al. (8) determinaron para la campaña 2009/10 que valores de severidad de tizón foliar de 60% causaron pérdidas de hasta el 40% de rendimiento en híbridos susceptibles, en lotes de producción de siembra de diciembre, con altos niveles de intensidad de tizón foliar. Formento et al. (9) evaluaron las enfermedades foliares en híbridos de maíz en siembra de primera u óptima, en localidades del sur de Santa Fe, sureste de Córdoba, norte de Buenos Aires y oeste de Entre Ríos, registrándose el tizón foliar (Helminthosporium spp.) con valores escasos de incidencia y severidad; la intensidad de las enfermedades foliares (en cualquiera de sus formas de medición) fue variable según los diferentes ambientes. Couretot et al. (6) determinaron que las enfermedades foliares variaron entre localidades.

Como puede observarse, los autores refieren las afecciones en las plantas dimensionadas en un contexto temporal dado que esta visión ha sido la principal preocupación de este tipo de estudios, pero en ciertas oportunidades estos análisis presentan inconsistencias en ciertos aspectos como la distribución espacial de las enfermedades (15), además la dispersión del propágulo o diseminación de la enfermedad es más factible de apreciar desde una perspectiva espacial (Mora Aguilera, 2015 Comunicación personal). La intensidad también puede afectar la distribución espacial, la agregación y la dependencia espacial de la enfermedad (17). La combinación de Sistemas de información geográficos (GIP) con otras tecnologías como sensores remotos, sistemas de posición global (GPS) y geoestadística, prometen importantes cambios en la previsión de enfermedades y en las recomendaciones de aplicación de pesticidas, para lo cual se requiere de análisis de espacialidad de las distintas enfermedades (1).

No se registran estudios espaciales de Exserohilium turcicum en el país, y son escasos en el mundo. Velazquez y Formento (21) describieron la distribución de Puccinia polysora en distintos estratos foliares del híbrido NK900 en el estado fenológico R4 y concluyeron que la severidad presentó diferencias significativas según la posición de la hoja y disminuyó gradualmente en sentido ascendente en la planta. La enfermedad no difirió en las hojas del estrato inferior (HE-4, HE-3, HE-2), al igual que en el estrato superior (HE+2, HE+3, HE+4). Los valores hallados en cada hoja fueron: HE-4 = 0,5- 20%, HE-3 = 1-20%, HE-2 = 0,01-12,5%, HE-1 = 0,25-15%, HE = 0,01-10%, HE+1 = 0,01-5%, HE+2 = 0-1%, HE+3 = 0,01-1% y HE+4 = 0-5%.(21).

Ramírez et al. (16) utilizaron mapas de agregación de la enfermedad en métodos de interpolación geo estadística o krigeado para modelizar la distribución espacial del carbón de la espiga del maíz causada por Sporisorium reilianum, durante la campaña 2005/2006 en el Estado de México.

El objetivo general de este trabajo fue conocer los atributos de contagio de Exserohilum turcicum tales como localización de focos, formas y direccionalidad de la dispersión a lo largo de la planta. Los objetivos específicos fueron conocer el efecto del hospedante (híbridos) en la distribución y multiplicación del patógeno en los distintos estratos foliares, durante el progreso de la enfermedad en el tiempo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se realizó en la ciudad de Villa Mercedes (San Luis) en el Campo Experimental del Departamento de Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis. La zona está ubicada en la región semiárida entre las isohietas de 600 y 700 mm Esta región semiárida está ubicada entre las isohietas de 600 y 700 mm, entre las coordenadas 33°40′0″S, 65°28′0″W, en decimal -33.666667°,-65.466667. En primavera, se produce el 37,9% de la lluvia anual y el 41% en el trimestre de verano, por lo que la mayoría de los cultivos anuales que se realizan en la región son durante el periodo estival. Respecto a la temperatura, en octubre supera siempre los 15ºC y en noviembre y febrero oscila entre 16,8 y 24,9ºC; diciembre y enero presentan las temperaturas medias más altas del año (22,6 y 22,9ºC, respectivamente). El período libre de heladas es de octubre a abril, promedio de 180 días, siendo las fechas medias de primera y última heladas el 15 de abril y 15 de octubre, respectivamente (22).

Diseño Experimental y Variables Medidas

El ensayo se llevó a cabo en un Diseño Completamente Aleatorizado, con tres híbridos y 6 repeticiones. Cada parcela de 15 m2 de 2,5 m. de ancho por 6 m. de largo y 5 surcos sembrados a 0.52 m. Los híbridos evaluados fueron: DK 747 (MG RR), AW 190 y NK 900 (TG), con fechas de siembra de diciembre (siembras tardías). Los híbridos fueron seleccionados por ser recomendados para las zonas agroecológicas de San Luis y por su comportamiento diferencial frente a la enfermedad (8, 22). Se evaluó severidad de tizón del maíz, en dos evaluaciones 17 de febrero de 2013 cuando el cultivo se encontraba en estadío fenológico V10 y el 14 de marzo con el cultivo en R2-3, sobre 6 plantas de cada surco central. La unidad muestreal es cada planta de las cuales se tomaron los datos en 5 hojas totalmente expandidas, hoja de la espiga (HE), dos hojas inmediatamente por debajo de la espiga (H-2 y H-1) y las dos hojas inmediatamente por arriba de la espiga (H+2 y H+1).

Para la evaluación de la severidad se calculó el porcentaje de área foliar afectada/área total de la hoja. El área foliar afectada por hoja, es el resultado de la sumatoria de la superficie de todas las manchas en la hoja, para lo cual se midió ancho y largo de cada mancha.

Desarrollo Analítico de las Variables

Previo al análisis de los parámetros se debe construir mapas de distribución de la variable. Para entender el principio de infección se debe realizar un Análisis Exploratorio Espacial de éstas variables (Mora Aguilera, 2015 Comunicación personal), para entender, en este caso particular, el movimiento del patógeno dentro de la planta y determinar localización de focos dentro de la región en estudio. Con los datos de severidad se generaron los mapas tridimensionales de la distribución espacial con el programa SURFER® (20). Se utilizaron las variables repetición para el eje X y posición de la hoja en el eje Y. Se generó una matriz por cada híbrido, donde A es repetición, B posición de la hoja y C severidad. Se calcularon los datos por el método geoestadística KRIGING, definiendo en GRID LINE GEOMETRY la densidad de línea para los fines gráficos (2, 3, 13, 14). Con la opción SURFACE se generaron las gráficas bi y tridimensionales interpolativas (13, 14, 20).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se confirmo la presencia de Exserohilum turcicum descripta por (12) Los primeros síntomas se detectaron al final del estadio vegetativo con los síntomas característicos de manchas foliares en concordancia con sendos autores (10 y 11) no presentándose vuelco ni debilitamiento del tallo a diferencia de lo descripto por otros (4,5,6,7). Las máximas severidades alcanzaron valores de entre 30 y 40% dependiendo del hibrido a diferencia de lo ocurrido en Córdoba (8) y en Santa Fe en el año 2005/06 (18) y en concordancia con lo descripto para la misma zona pero en campaña 2008/09 (18,19) , para Paraná, Entre Ríos (5,6,7,10) y otras localidades de acuerdo a Formento (9).

La severidad fue analizada desde la visión espacial, corroborando que la misma afectaba la distribución espacial y la agregación de la enfermedad en concordancia con (15,17).

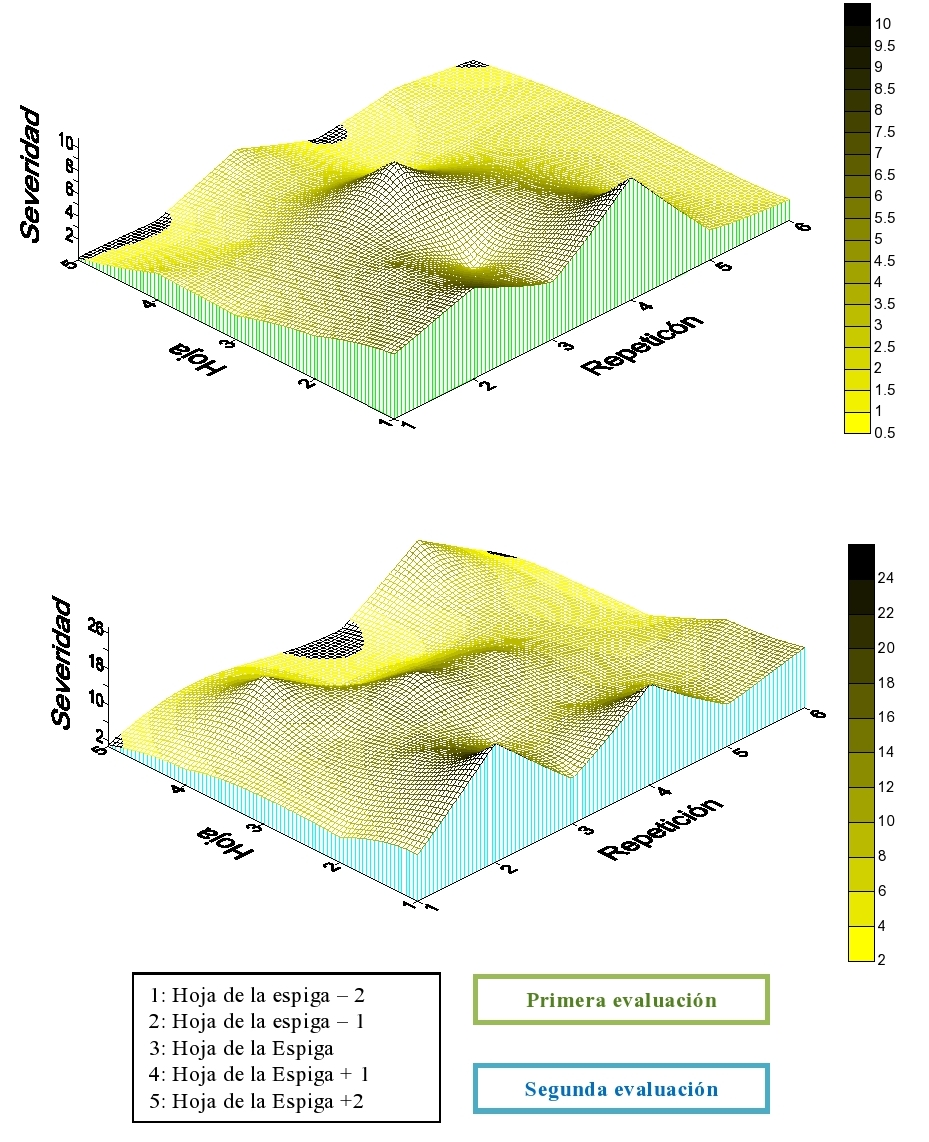

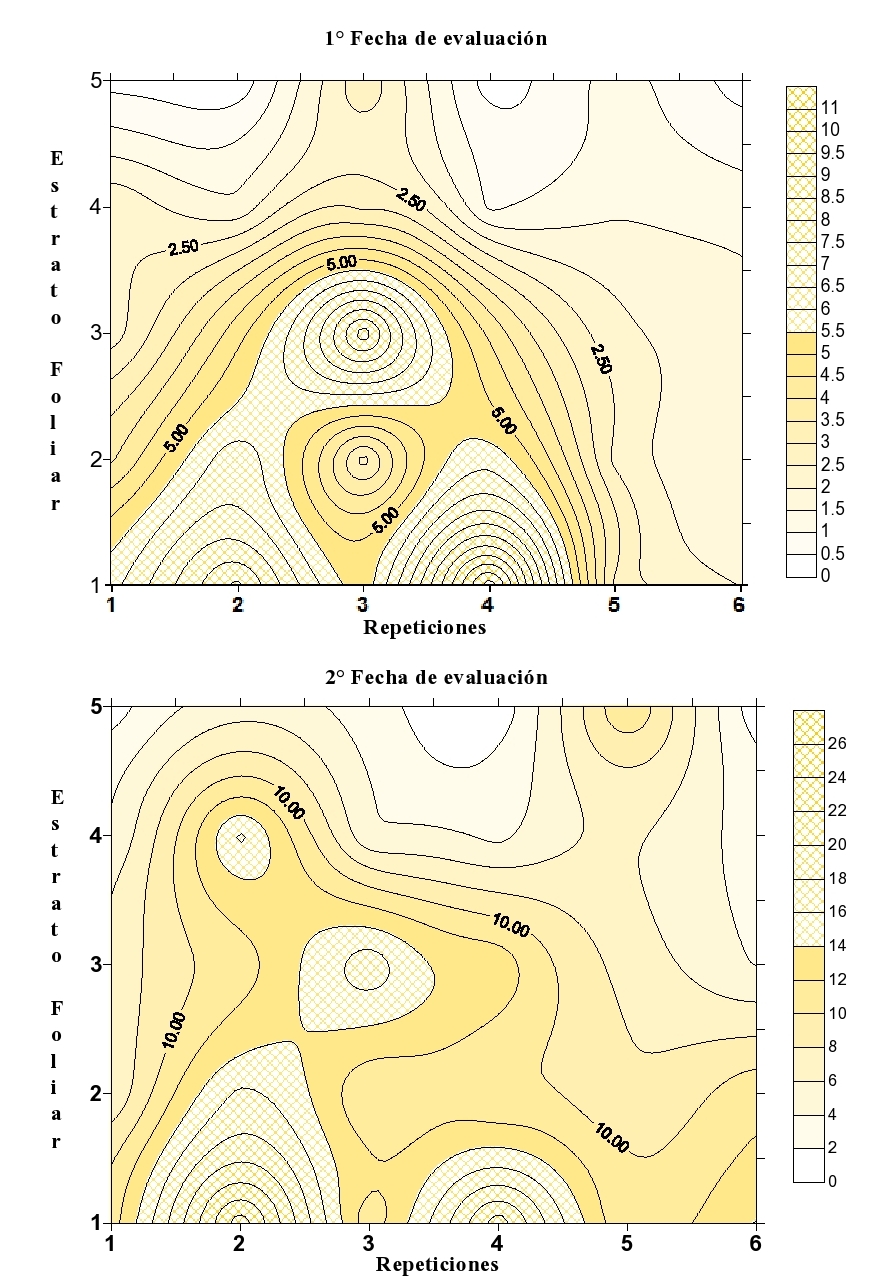

En las Figuras 1 a 6 se presentan los mapas bi y tridimensionales interpolativos que permiten analizar espacialmente la severidad de tizón del maíz. Se obtuvo diagramáticamente éste comportamiento espacial de la enfermedad mediante la utilización de mapas de agregación en métodos de interpolación geoestadística o krigeado en concordancia con lo elaborado por Ramírez et al. aunque para otra enfermedad en maíz en México(16).

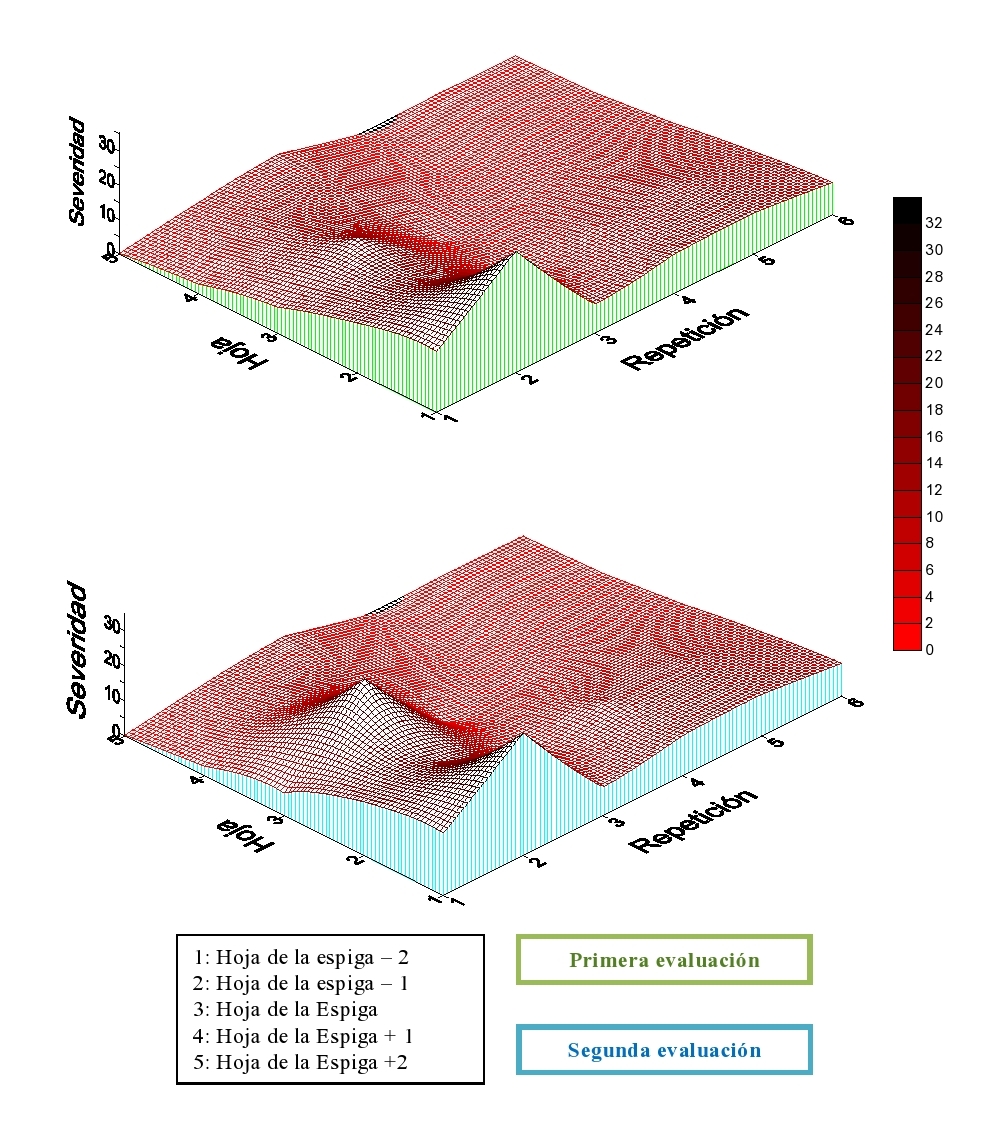

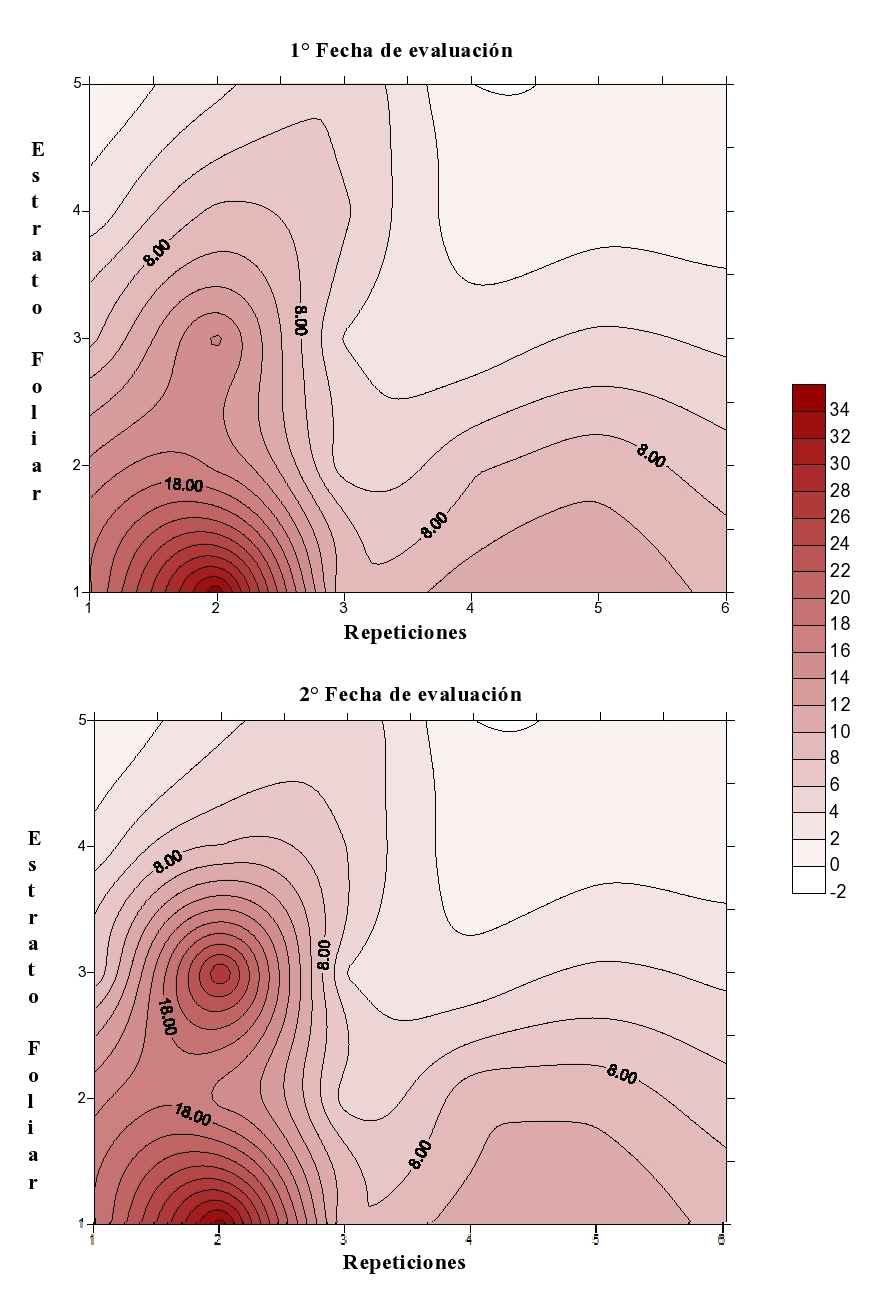

Las figuras 1 y 2 muestran para el híbrido DK 747, la primera y segunda fecha de evaluación donde los gráficos son prácticamente iguales, sólo aumenta un 10% la severidad en la hoja de la espiga en la segunda repetición pero el resto de los valores permanecen inalterables. En las hojas, el porcentaje de tejido enfermo va en detrimento a medida que se avanza de estrato foliar, en concordancia con la distribución de síntomas en la planta descripta por Formento (10). Los focos de infección se perciben en forma agregada en algunas repeticiones, en las hojas H-2 con valores de 35% y 15% (en la gráfica figura como hoja 1) y este porcentaje disminuye hacia la hoja de la espiga (hoja 3 en gráfica) por estrato foliar en un 7,5% para luego bajar al 3,33%, cuando se consideran los estratos superiores. Biológicamente esta distribución responde a la condición de supervivencia del inóculo en el rastrojo y con condiciones atmosféricas apropiadas para su reproducción, en coincidencia con las primeras hojas desplegadas del maíz. Podría inferirse que la mayor severidad se daría por el mayor tiempo de exposición de las hojas inferiores. Las repeticiones restantes permanecen más estables manteniendo una disminución de 2%/estrato foliar desde Hoja-2 hasta Hoja+2. El Híbrido DK 747 muestra un buen comportamiento frente al avance acropétalo del tizón, manteniendo sus valores constantes entre ambas evaluaciones.

Figura N° 1: Mapa tridimensional geointerpolativo de severidad de tizón del maíz (Exserohilum turcicum) en distintos estratos foliares, en el Híbrido DK 747, en Villa Mercedes (San Luis), Argentina.

Figura N° 2: Mapa bidimensional geointerpolativo de severidad de tizón del maíz (Exserohilum turcicum) en distintos estratos foliares, en el Híbrido DK 747, en Villa Mercedes (San Luis), Argentina. Estrato foliar: 1: Hoja de la espiga -; 2; 2: Hoja de la espiga -; 1; 3: Hoja de la Espiga; 4: Hoja de la Espiga + 1; 5: Hoja de la Espiga +2.

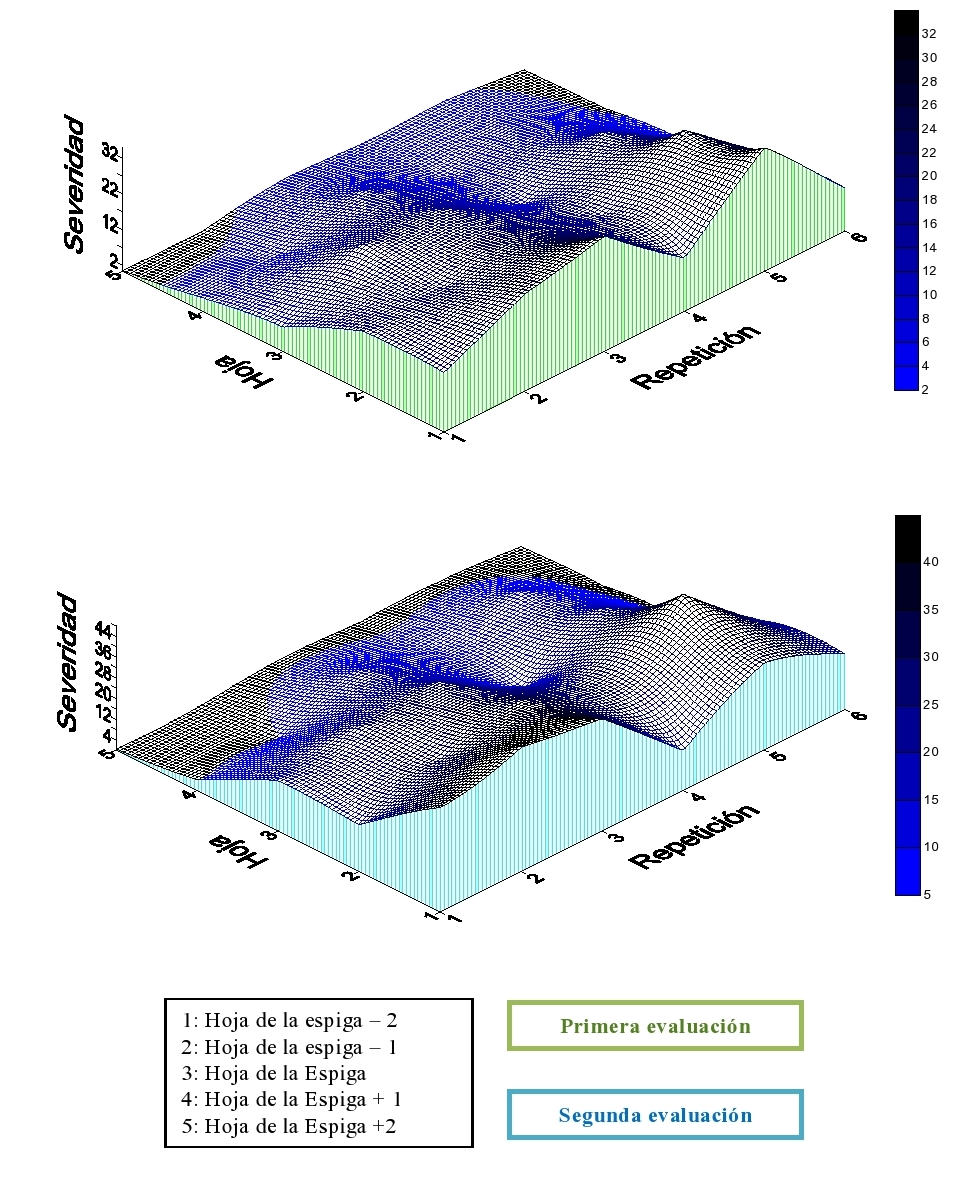

La forma de las gráficas de las Figuras 3 y 4 corresponden al hibrido NK 900, se visualiza el mismo patrón de distribución con severidades por encima del 15%. En este caso la disminución del daño por estrato foliar es del 6% en la primera fecha y del 8.8% en la segunda fecha. Si se compara con DK 747, el híbrido NK 900 se ve más afectado al aumentar la severidad media de una fecha a la otra. Esto conlleva a que, en el manejo de este híbrido, basado en estos estudios espaciales (1), debería ser de alerta en los estadios tempranos para evitar ese incremento posterior y la consecuente pérdida en el rendimiento de acuerdo a (11), a su vez se debe considerar que este material ofrece cierta resistencia al avance del patógeno en los estratos foliares ubicados por encima de la espiga.

Figura N° 3: Mapa tridimensional geointerpolativo de severidad de tizón del maíz (Exserohilum turcicum) en distintos estratos foliares, en el Híbrido NK 900, en Villa Mercedes (San Luis), Argentina.

Figura N° 4: Mapa bidimensional geointerpolativo de severidad de tizón del maíz (Exserohilum turcicum) en distintos estratos foliares, en el Híbrido NK 900, en Villa Mercedes (San Luis), Argentina. Estrato foliar: 1: Hoja de la espiga -; 2; 2: Hoja de la espiga -; 1; 3: Hoja de la Espiga; 4: Hoja de la Espiga + 1; 5: Hoja de la Espiga +2

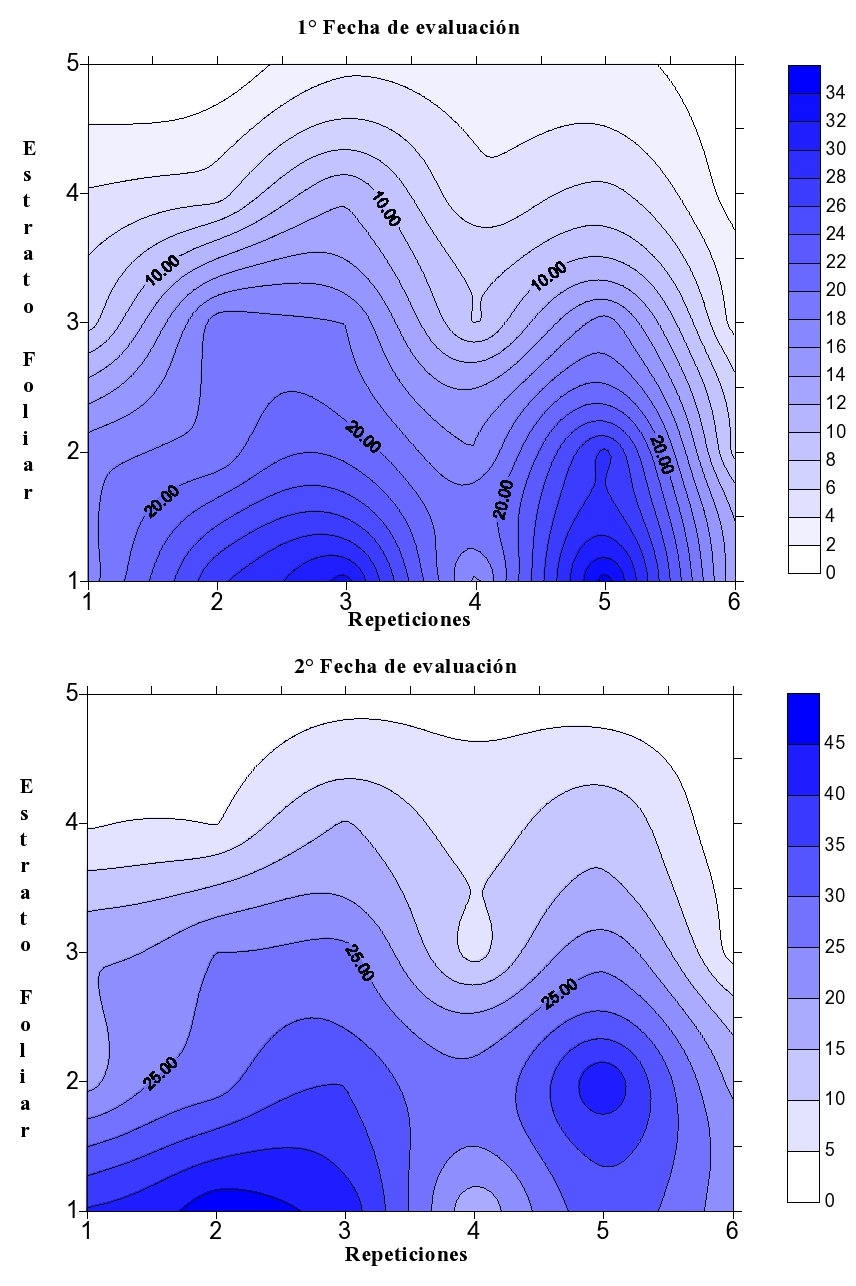

A diferencia de los otros híbridos, AW 190 (Figuras 5 y 6), demuestra un aumento de la severidad promedio entre una fecha y otra de alrededor del 8% y a su vez mayor dinámica de las curvas de distribución de severidad entre los distintos niveles foliares. Al igual que todos los híbridos la severidad disminuye a medida que se aleja de la superficie del suelo a 1,6%/estrato en la primera fecha y 2,8%/estrato en la segunda fecha.

Si lo comparamos con el hibrido NK 900 que si bien mostró ser vulnerable al aumento de la severidad presentó los valores concentrados por debajo de la hoja +1 mientras que AW 190 presentó focos de infección en distintos estratos foliares lo que se podría interpretar como una menor resistencia al avance de la enfermedad hacia las hojas nuevas. Si se trabajase con este material sería recomendable aplicaciones en ataques tempranos de la enfermedad dado que el hibrido no ofrece ninguna barrera natural a la distribución del patógeno afectando las hojas involucradas en el llenado de grano (4,5,6).

Figura N° 5: Mapa tridimensional geointerpolativo de severidad de tizón del maíz (Exserohilum turcicum) en distintos estratos foliares, en el Híbrido NK 900, en Villa Mercedes (San Luis), Argentina.

Figura N° 6: Mapa bidimensional geointerpolativo de severidad de tizón del maíz (Exserohilum turcicum) en distintos estratos foliares, en el Híbrido AW 190, en Villa Mercedes (San Luis), Argentina. Estrato foliar: 1: Hoja de la espiga -; 2; 2: Hoja de la espiga -; 1; 3: Hoja de la Espiga; 4: Hoja de la Espiga + 1; 5: Hoja de la Espiga +2

A excepción del hibrido NK 900, la distribución en todas las epidemias muestra que los niveles de severidad se incrementan en alrededor del 2%/estrato foliar desde la hoja -2 a la +2 , teniendo un patrón de distribución similar al de Puccinia polysora (21).

CONCLUSIONES

- El análisis exploratorio espacial de las epidemias demostró el comportamiento acrópeto del tizón del máiz, Exserohilum turcicum, en Villa Mercedes (San Luis).

- La forma de diseminación de la enfermedad en la planta depende del híbrido, lo que determinará que el manejo apropiado para la enfermedad, deba plantearse de acuerdo al híbrido considerado.

- Es necesario continuar con estudios avanzados, a los efectos de obtener parámetros epidemiológicos temporales y espaciales que permitan comparar epidemias y brindar opciones de manejo adecuadas para la enfermedad.

BIBLIOGRAFÍA

1 Blaise, P. 1998. Keeping track of where pathogens are: geographic information systems. In: Bridge, P; Jeffries, P.; Morse, D.R. y Scott, P.R. (Eds). Information technology, plant pathology and biodiversity. CAB International, New York. 103- 115. [ Links ]

2 Campbell, C. L. 1986. Interpretation and uses of disease progress curves for root diseases. Pag. 38-;54 en: Plant Disease Epidemiology, Vol 1: Population Dynamics and Management (K.J. Leonard and W. E. Fry, eds.) Mac Millan, N.Y. 120 pp. [ Links ]

3 Campbell, C. L. and Madden, L.V. 1990. Introduction to Plant Disease Epidemiology. John Wiley and Sons, NY. 532 pp. [ Links ]

4 Carmona, M. A.; Scandiani, M. M.; Formento, A. N. y Luque A. 2012. Presencia temprana del tizón común del maíz en lotes de la región pampeana. Actualidades técnicas, Newletter N° 15. [ Links ]

5 Couretot, L. 2009. Panorama sanitario del cultivo de maíz en la zona Norte de la Prov. de Bs. As Campañas 2007/08-2008/09 [ Links ]

6 Couretot, L. 2011. Principales enfermedades del cultivo de maíz. Actas de VI Jornada de Actualización Técnica de Maíz. [ Links ]

7 Couretot, L; Ferraris, G.; Mousegne, F.; López de Sabando, M.; Magnone, G. y Rosanigo, H. 2010. Comportamiento sanitario de híbridos de maíz en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires Actas IX Congreso Nacional de Maíz. [ Links ]

8 De Rossi, R.L.; Plazas, M. C.; Brucher, E.; Ducasse, D. y Guerra, G. 2010 El Tizón del Maíz (Exserohilum turcicum): presencia e impacto en el centronorte de Córdoba durante tres campa Nacional de maíz Rosario 2010. [ Links ]

9 Formento, A. N.; Velázquez P. D.; Carmona M. A. y Scandiani, M. M. 2012. Manifestación de las enfermedades foliares de maíz (Zea mays) según diferentes ambientes durante el ciclo agrícola 2011/12. XIV Jornadas Fitosanitarias Argentinas. Resúmenes pp 161. [ Links ]

10 Formento, N. 2010. Enfermedades foliares reemergentes del cultivo de maíz: royas (Puccinia sorghi y Puccinia polysora), tizón foliar (Exserohilum turcicum) y mancha ocular (Kabatiella zeae). http://inta.gob.ar/documentos/enfermedades-foliares-reemergentes-del-cultivo-de-maiz-royas-puccinia-sorghi-y-puccinia-polysora-tizon-foliar-exserohilum-turcicum-y-mancha-ocular-kabatiella-zeae Acceso:10/04/2013 [ Links ]

11 INTA. 1980. El Cultivo de Maiz. 163 pp. [ Links ]

12 Leonard and Suggs. 1974. Setosphaeria prolata. Mycologia 66 (2): 291 [ Links ]

13 Madden, L.V. 1986. Statistical analysis and comparison of disease progress curves. Pag. 55-84 en: Plant Disease Epidemiology, Population Dynamic and Management (K.J. Leonard and W.E. Fry, eds.) MacMillan , N.Y. 120 pp. [ Links ]

14 Mora Aguilera, G. 2012. Curso Internacional de Epidemiologia Vegetal. Universidad de San Carlos Guatemala. 68 pp [ Links ]

15 Ramirez Davila, José Francisco; Sanchez Pale, Jesús Ricardo; Leon, Carlos de. Estabilidad Espacio Temporal de la Distribución del Carbón de la Espiga del Maíz (Sporisorium reilianum) en el Estado de México, México.Rev. mex. fitopatol, Texcoco , v. 29,. 1,p. 1-14, 2011 . Disponible en <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33092011000100001&lng=es&nrm=iso>. accedido en 19 feb. 2016.

16 Ramírez J. F.; González A.; Sánchez J. R. y De León C. Modelización y generación de mapas del comportamiento espacial de Sporisorium rellianum en estado de México, México. 2010. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S185386652011000200013&script=sci Acceso: 10/04/2013. [ Links ]

17 Romero Montes, Gaspar, Lozoya Saldaña, Héctor, Fernández Pavía, Sylvia, Grünwald, Niklaus J., Distribución de Oosporas de Phytophthora infestans en el Suelo del Valle de Toluca, México Revista Mexicana de Fitopatología [Fecha de consulta: 17 de febrero de 2016] Disponible en:<http://redalyc.org.www.redalyc.org/articulo.oa?id=61221490003>ISSN 0185-3309 [ Links ]

18 Sillón, M. R.; Albrecht, J.; Vaudagna, C.; Marinone, D. y Meroi, G. 2006. Evaluación sanitaria de híbridos comerciales de maíz para centro oeste de Santa Fe. Campaña 2004/2005 y 2005/2006. XII Jornadas Fitosanitarias Argentinas. Resúmenes pp 199-200. [ Links ]

19 Sillón, M. R.; Mandrile, M. D.; Albrecht, J.; Fontanetto, H.; Marinone, D. y Paravano, A. 2009. Diagnóstico y cuantificación de enfermedades fúngicas en híbridos de maíz durante el ciclo agrícola 2008/2009. XIII Jornadas Fitosanitarias Argentinas. CD: E097. [ Links ]

20 SURFER 6.04 ® (GoldenSoftware). www.goldensoftware.com. [ Links ]

21 Velazquez, P.D.1; Formento, A.N. 2015. Estratificación foliar de la roya polisora (Puccinia polysora) en un híbrido de maíz en Paraná, Entre Ríos. LIBRO DE RESÚMENES, XV JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS, Octubre 2015, Ciudad de Santa Fe, Santa Fe, Argentina. [ Links ]

22 Veneciano, J. H.; Terenti, O. A. y Federigi, M. E. 2000. Villa Mercedes (San Luis): Reseña climática del siglo XX. Información Técnica Nº 156. EEA-INTA Villa Mercedes. ISSN 0327-425X. 45 pp. [ Links ]