Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Fave. Sección ciencias agrarias

versão impressa ISSN 1666-7719

FAVE. Secc. Cienc. agrar. vol.15 no.1 Santa Fe jul. 2016

ARTICULO ORIGINAL

Caracterización de las ferias francas de productores agropecuarios en la provincia de Córdoba (Argentina)

FERRER G., BARRIENTOS M. 1 Y SAAL G. 1.

1 Departamento de Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC). Ing. Agr. Félix Aldo Marrone 746. Ciudad Universitaria. CC 509. (5000) Córdoba. Tel.: (0351) 4334103. Email: guillermoferre@gmail.com

RESUMEN

Una Feria Franca de productores agropecuarios es un espacio de comercialización minorista organizado por productores familiares. Las ferias francas de alimentos constituyen una buena opción, tanto a los consumidores conscientes, como a los productores familiares que buscan una alternativa de comercialización más sustentable. Enfocando nuestro interés en estos procesos, formulamos la siguiente pregunta ¿cuáles son las principales características que distinguen las ferias francas de productores en la provincia de Córdoba (Argentina)? La sistematización de las 12 ferias que participaron de la investigación, estuvo basada en tres criterios (tipo preponderante de productos ofrecidos, tamaño y diversidad), permite realizar una caracterización rápida y eficiente de sus principales rasgos. Se han encontrado dos posiciones en disputa ante los procesos organizativos: la asamblearia, que privilegia una posición individualista de los feriantes y confía en la selección/regulación que pueden hacer los compradores y la formalizante, que propicia la organización en comisiones internas y reglar el comportamiento de los feriantes.

Palabras Claves: Comercialización de agricultores; Agricultura familiar; Agroecología; Organización de productores; Economía social

ABSTRACT

A farmers market is a retail marketplace organized by family farmers. They are a good alternative both for conscious consumers and family farmers who search for more sustainable trade practices. Focusing our interest on these processes, we aimed to know which are the main features characterizing farmers markets in the Province of Córdoba (Argentina). The systematization of the 12 fair markets that took part of the research was based on three main criteria: type of goods offered, market size, and diversity. This allowed to produce a rapid and efficient characterization of their main features. Regarding organizational processes, two positions in dispute where found. A more individualistic assembly-prone position, where farmers rely on consumers’ ability to select and regulate who to buy goods from, and a formalizing one that fosters organization and the creation of internal commissions to regulate sellers’ behaviour.

Key Word: Farmers market; Family farming; Agroecology, Farmers’ organization; Social economy.

INTRODUCCION

Una Feria Franca de productores es un espacio de comercialización organizado de los productores familiares que genera un impacto socio- económico y cultural en las unidades de producción, en el núcleo de las familias feriantes y en las localidades donde se realizan (5). Se diferencian de las ferias francas tradicionales porque los puesteros son, a su vez, los productores y pueden responder por la calidad de sus productos. Algunas ferias, dando especial énfasis a la calidad, se auto imponen comercializar sólo productos agroecológicos, lo que implica que no han sido tratados con agro tóxicos y que provienen de unidades de producción familiares locales.

Las ferias francas constituyen el encuentro de dos actores fundamentales; los consumidores de alimentos y los productores. Consideraremos a continuación, cada uno de ellos:

Los demandantes o consumidores: Porciones crecientes de la población de muchos países, comienzan a valorar positivamente aquellos alimentos vegetales que no sólo le proporcionan los nutrientes indispensables para la vida (hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, etc.), sino que, además, poseen sustancias con un posible efecto protector (12), al objetivar la relación entre alimento y salud.

En el mundo y en Argentina particularmente, el consumo de verduras presenta dos aspectos problemáticos, el cuantitativo que refleja un escaso consumo y el cualitativo, dado que los productos vegetales que en general se consumen estarían contaminados con productos agro tóxicos (2).

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es consumir dos porciones de frutas y tres de verduras por día (10). Según datos de la 2da. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), sólo el 4,8% de la población argentina consume al menos las cinco porciones diarias de frutas y verduras recomendadas, siendo el promedio de consumo por habitante inferior a 2 porciones por día (9).

En relación a la calidad, existe una desconfianza sobre la inocuidad de los productos que se obtienen con la agricultura industrial, lo cual se va confirmando con la aparición de publicaciones que sostienen que muchos de los alimentos que son consumidos en el país están contaminados con agrotóxicos y generan enfermedades (2; 1).

Ambos aspectos se potencian, ya que por un lado, la campaña de los organismos de salud y, por otro, el discurso crítico sobre la comida chatarra y productos agrícolas contaminados, van generando un grupo creciente de población concientizada que demanda frutas y verduras sanas, sin contaminantes tóxicos.

El otro actor central lo constituye la Agricultura Familiar, quien se distingue porque la Unidad de Consumo o Familia y la Unidad Productiva están físicamente integradas. La agricultura es la principal ocupación y fuente de ingreso del núcleo familiar; la familia aporta una fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación, y la producción se dirige, en pate al autoconsumo y en parte al mercado (7).

Uno de los principales problemas que suelen identificar los productores frutícolas y hortícolas de tipo familiar son los relacionados con la comercialización de su producción. Los principales inconvenientes que tienen estos productores a la hora de operar en el mercado se relacionan con los volúmenes reducidos de producto y sus limitados recursos para el transporte, lo cual suele marginarlos de los mercados formales. En palabras de un puestero de la Feria de Colonia Caroya: Estas en una media agua productiva que te obliga a hacer una venta artesanal. D.F.

Algunos de estos productores, los que poseen limitaciones económicas más severas, son beneficiarios del programa Pro Huerta INTA, del cual reciben las semillas y otros insumos, además de asesoramiento, para realizar los cultivos de diferentes hortalizas. Cuando son exitosos con sus pequeñas huertas, poseen excedentes potencialmente comercializables.

Para estos productores familiares que no pueden acceder a los mercados formales, las ferias francas constituyen una alternativa para comercializar sus excedentes, adecuada a sus posibilidades.

Marco conceptual.

Coincidimos con Caracciolo Basco (3) cuando sostiene que el enfoque de la Economía Social y Solidaria constituye un marco conceptual apropiado para conocer y comprender los procesos socioeconómicos que involucran a ciertos actores rurales y urbanos, agrícolas y no agrícolas. Estos actores, desde otras perspectivas conceptuales, podrían parecer distintos y hasta con intereses antagónicos. En el caso de las Ferias Francas, es posible ver las complementariedades y las contradicciones entre el rol de productor y el de feriante. El concepto de economía social (4) incluye a todas aquellas unidades económicas en las que no existe separación entre propietarios de los medios de producción y los trabajadores; ellos son los que toman las decisiones y los que se apropian de los beneficios obtenidos. Pueden ser unidades unipersonales, familiares, asociativas o comunitarias. Pueden, también, tener diferentes formas jurídicas: cooperativas, asociaciones civiles, sociedades de hecho. En concordancia con este tipo de relaciones sociales de producción, la lógica de estos actores apunta a reproducir la vida de sus integrantes en las mejores condiciones posibles, a diferencia de las empresas capitalistas, basadas en el trabajo asalariado, cuya lógica es la maximización de la tasa de ganancia a través de la acumulación privada del capital. La realidad nos muestra en este heterogéneo mundo de la economía social en general y, en particular entre los productores/feriantes, actores con diversos orígenes ocupacionales: campesinos, desocupados fabriles, trabajadores sin ocupaciones estables, cuentapropistas urbanos, jubilados, amas de casa, etc.

También son heterogéneos en sus posibilidades de reproducción y, por lo tanto, de sostenibilidad económica: con ingresos familiares (monetarios y no monetarios) que permiten una reproducción de sus emprendimientos y de sus vidas de tipo deficitaria, de subsistencia o ampliada (comparados con los parámetros habituales) en relación con el aporte del emprendimiento a sus ingresos totales familiares, en la composición demográfica familiar, en el tiempo que le dedican a la actividad como productores/feriantes y en el tiempo que le dedican a las tareas de cuidado no remuneradas.

Podríamos considerar que la economía social es también solidaria, cuando estas formas de organización del trabajo van acompañadas de valores que apuntan al bien común, la equidad, la reciprocidad y la búsqueda de un mundo mejor para todos no sólo en los aspectos económicos, sino también en los sociales, de género, ecológicos, culturales y políticos. Y cuando estas prácticas y valores están dirigidos a promover modificaciones tanto en el ámbito de los emprendimientos y las familias, como en el territorio en los que se asientan. Por ejemplo, como es el caso de los promotores vinculantes del programa Pro Huerta de INTA, no se quedan con la actividad productiva en las huertas sino que se proponen mejorar la relación con los distintos mercados mediante la organización (Ferrer y otros, 2010).

Experiencias de ferias francas en Córdoba.

Según un relevamiento realizado por Golsberg y Dumrauf (7) existían 144 ferias francas en todo el país, ubicadas con una clara preponderancia en la zona mesopotámica, donde se destaca la provincia de Misiones (que es donde comenzó este tipo de experiencias a mediado de la década del ´90). En dicho relevamiento las ferias fueron caracterizadas considerando en un primer momento por su dispersión geográfica y el año de inicio de la actividad y posteriormente por la cantidad de productores/puestos que las integraban y los tipos de productos que los constituían.

Según el mencionado relevamiento, en la provincia de Córdoba existían, en ese momento, seis experiencias, ubicadas principalmente en el oeste (Las Calles, los Hornillos, Villa Las Rosas y San Javier), completadas por una en la zona sur (Río Cuarto) y la restante en el noroeste (Cruz del Eje).En los últimos años se han sumado varias iniciativas. Algunas, como la feria en la ciudad de Córdoba, se autodefinen como agroecológica y surge del trabajo articulado de numerosas instituciones tales como la Universidad Nacional, el Pro Huerta INTA, la Secretaria de Agricultura Familiar y la Dirección de Producción Agropecuaria Familiar de la provincia, con actores tales como productores familiares/huerteros cercanos a la ciudad,.

Aparentemente, las ferias francas de productos agroecológicos constituirían una buena solución a las dos partes, es decir, tanto a los consumidores conscientes, como a los productores familiares que buscan una alternativa de comercialización sustentable. Pero la constitución de las ferias no parece ser algo sencillo. Por el contrario, podemos afirmar, a priori, que la conformación de las ferias exige un esfuerzo organizativo importante por parte de actores variados del territorio, ya que interactúan en un campo tensionado por relaciones de colaboración/competencia. Enfocando nuestro interés en estos procesos, formulamos la siguiente pregunta orientativa ¿Cuáles son las principales características que distinguen a las ferias francas de productores en la provincia de Córdoba?

METODOLOGÍA

Siguiendo con el criterio asumido por trabajos anteriores (7), se consideran las ferias de carácter permanente, esto es que funcionen como mínimo una vez por mes.

El estudio fue descriptivo ya que estas ferias no han sido analizadas previamente. El enfoque es cuantitativo, pero también considera la estrategia de los actores, desde su propia perspectiva (15).

Se asumió una estrategia que combina distintas técnicas y se pretendió una integración objetiva y subjetiva en el proceso de análisis (14). Se utilizaron entrevistas en profundidad (15) a informantes seleccionados y se realizaron observaciones en base a una guía semi estructurada para describir y estudiar el funcionamiento de las ferias.

Aplicando el criterio metodológico de considerar sólo aquellas ferias que presentan una regularidad mínima mensual, se han relevado en el territorio provincial 12 ferias, en el período junio de 2014 – noviembre 2015.

En la caracterización de Golsberg y Dumrauf (7) consideraron como variables la ubicación espacial, el año de inicio, la cantidad de puestos para establecer el tamaño de la feria y según la predominancia de cada tipo de productos, una vinculación con un color ya que plantean que donde dominan las verduras y frutas son ferias verdes. Estas ideas son tomadas y ampliadas en el presente estudio.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

1.-La distribución espacial

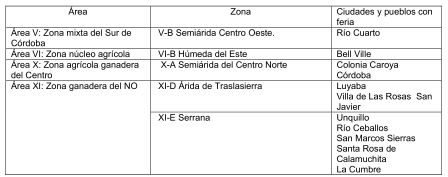

Considerando el trabajo que determina Zonas Agroeconómicas Homogéneas (11) la Provincia de Córdoba que establece 5 áreas y 15 zonas, presentan ferias sólo 4 áreas y 5 zonas (ver Tabla 1).

La zona serrana (XI E) es el territorio con más ferias y, si consideramos las pertenecientes a la zona de traslasierra (XI D) que prácticamente limita con la serrana, la vinculación entre existencia de ferias y zona serrana (8 de un total de12) es muy destacada

Tabla 1: Pueblos con ferias francas y zonas agroeconómicas a la que corresponde.

En el territorio Este provincial, se han relevado expresiones de ferias, pero con una frecuencia anual o de pocas veces al año, como es el caso en la localidad de Morteros, Las Varillas y Del Campillo, las que son impulsadas principalmente por los agentes del Pro Huerta INTA y los municipios correspondientes.

2.- La variable temporal

Considerando el relevamiento que realizaron Golsberg y Dumrauf (7), en la provincia de Córdoba existían 6 ferias en el año 2010, con mayoría en la zona serrana al límite con Traslasierra (Las Calles, los Hornillos, Villa de Las Rosas, Cruz del Eje y San Javier) y una al sur, en la ciudad de Río Cuarto.

De éstas, continúan en la actualidad en plena actividad las de Villa de Las Rosas, y en baja intensidad o con una expresión mínima, las de Río Cuarto y San Javier. Las de Los Hornillos y Las Calles pierden la continuidad en el invierno. La de Cruz del Eje dejó de feriar luego de que el nuevo gobierno municipal le prohibiera funcionar en la zona céntrica donde lo hacía.

En el caso de la feria de Río Cuarto, que comenzó en el año 2004 como una salida a los huerteros excedentarios con unos 20 puestos, tuvo un crecimiento exponencial ya que al año tenía 130 puestos. Si bien ese proceso se reforzó conformando una organización constituida entre técnicos y feriantes, posteriormente el número de feriantes disminuyó para volver a una cantidad similar a la inicial, pero sin predominancia de huerteros (13). En la actualidad han sido desplazados de la plaza central por parte del municipio y se encuentra constituida por pocos puestos constituyendo una de las ferias más pequeñas.

En contraposición, la feria más grande de Córdoba es la que tiene lugar en la plaza de Villa de Las Rosas, ya que congrega a unos 250 puesteros en temporada baja y puede superar los 400 en temporada turística. Comenzó en noviembre del 2007 con 4 feriantes y actualmente es la más importante aunque dominada por productos marrones y rojos (ver punto 3.1).

El resto son ferias "jóvenes", con menos de cuatro años de funcionamiento.

3.- Clasificando para caracterizar

Cuando comenzamos a conocer un nuevo fenómeno resulta útil realizar sistematizaciones. En este caso se realizaron considerando tres criterios: 3.1 por el tipo dominante de productos ofrecidos, 3.2 por la cantidad de puestos que la conforman y 3.3 por la diversidad de productos.

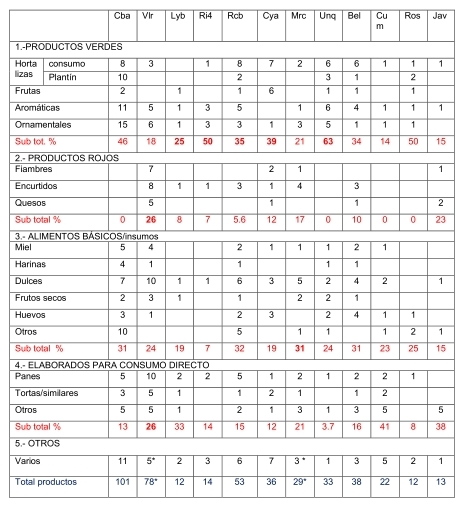

3.1 Por los productos ofrecidos: Si consideramos los rubros o productos que ofrecen las ferias vemos que son muy numerosos y que podemos agruparlos en 4 grupos a los que le hemos asignado un color: i) los verdes, hacen referencia a las verduras, frutas, aromáticas y plantas ornamentales; ii) los rojos, agrupan a los fiambres, embutidos, quesos y encurtidos; iii) blanco, representa a los insumos para cocinar tales como harinas, huevos, miel, etc., y iv) los de consumo directo como panes, tortas, barritas de cereal, etc. representados por el color marrón.

Tabla 2: Los productos ofrecidos en las ferias de la Provincia de Córdoba.

Nota: (*) hay otros rubros como ropa o artesanía que no se consideran en este relevamiento.

Córdoba (Cba), Villa de Las Rosas (Vlr), Luyaba (Lyb), Río Cuarto (Ri4). Río Ceballos (RCb), Colonia Caroya (Cya), San Marcos Sierras (Mrc), Unquillo (Unq), Bell Ville (Bel), La Cumbre (Cum) Santa Rosa de Calamuchita (Rsa) y San Javier (Jav).

Calculando el porcentaje de productos en relación al total tenemos el grupo de productos dominantes en cada feria (ver Tabla 2). Los productos verdes son dominantes en 7 casos: Unquillo (63%), Santa Rosa de Calamuchita (50%), Río Cuarto (50%), Córdoba (49%), Colonia Caroya (39%), Río Ceballos (35%) y Bell Ville (34%). Los productos marrones en cuatro: La Cumbre (41%), San Javier (38%), Luyaba (33%), y Villa de Las Rosas (26%), aunque esta última muestra una paridad con los productos rojos. Finalmente la de San Marcos es la única que presenta dominancia de productos blancos, es decir de insumos para cocinar.

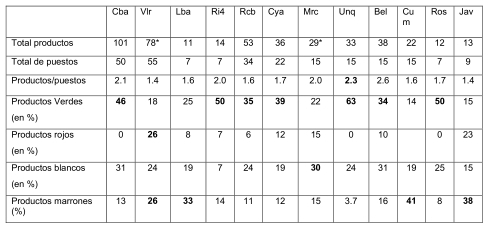

3.2. Clasificación por tamaño. Consideramos a Ferias chicas aquellas que presentan menos de 20 puestos, medianas entre 21 y 49 y grandes, con 50 o más puestos.

El relevamiento nos presenta que hay sólo dos ferias grandes (Villa de Las Rosas y Córdoba), dos medianas (Río Ceballos y Colonia Caroya) y el resto son chicas (ver Tabla 3).

Tabla 3: Las ferias en números

3.3. Clasificación por diversidad: Considerando la diversidad, calculamos la relación entre la cantidad de productos presentes (cada fila en la Tabla 1) y la cantidad de puestos. Con esto obtuvimos que hay ferias altamente diversas (coeficiente más de 2) como las de Bell Ville, Unquillo y Córdoba; medianamente diversas (entre 1.6 y 2) las de Luyaba y Villa Las Rosas y poco diversas, las siete restantes.

Combinando estos tres criterios clasificatorios podemos establecer una descripción rápida de cada feria que permite caracterizarla fehacientemente. Por ejemplo, la feria de Córdoba es una feria verde, grande y diversa, la de Unquillo es verde, mediana y diversa y la de La Cumbre es marrón, chica y medianamente diversa.

4.- El proceso organizativo

4.1- Según el apoyo de instituciones, habría 3 tipos de ferias:

Bajo apoyo: la iniciativa y gran parte de la organización es solventada por los mismos feriantes. Ej. Villa de Las Rosas, Luyaba, Río Ceballos, Río Cuarto.

Mediano apoyo: el apoyo se dio principalmente al comienzo, para organizar la feria y luego la presencia institucional disminuyó aunque se mantiene compartiendo algunas responsabilidades con la organización de los feriantes: Colonia Caroya, Córdoba y Unquillo.

Alto apoyo: la institución toma la mayor responsabilidad en la organización, búsqueda de instalaciones y resolución de problemas de funcionamiento: el municipio San Marcos Sierras.

4.2.- Tendencias organizativas. Se han relevado dos tendencias organizativas principales:

Asamblearia: Los feriantes que promueven esta tendencia sostienen que no es necesario generar comisiones, ni reuniones extra feria. Cuando surge algún problema, se realiza una asamblea en la misma feria y se resuelve. Avalan esta posición expresiones tales como:

La feria es un encuentro.

"Si tuviera que organizarla yo haría una feria franca que sea sin fines de lucro para la comuna. Un espacio que cuidamos entre todos y que no necesitamos que el municipio se entrometa y obtenga un rédito". M.G. Villa de Las Rosas

"Acá nunca hubo problemas entre los feriantes. Cuando el municipio intervino generó los problemas". P.N. Villa de Las Rosas

"Acá la feria se creó de manera espontánea y como es algo grande se quieren meter. Pero el municipio no tiene nada que ver con la feria". P.N. Villa de Las Rosas

Ante la requisitoria sobre la participación de puesteros que realicen una competencia con productos inapropiados a la feria, por ejemplo que alguien venda productos industriales en desmedro de los artesanales. Las respuestas fueron:

"Pienso que la gente sabe lo que busca y que se decanta solo". L. B. Rio Ceballos

"Si bien es molesto, pero creo que se auto regula". P.N. Villa de las Rosas

"No hay ningún requisito previo para ir a la feria. Lo ideal es que seas artesano, pero si va alguien con algo que compró y reventa, yo no soy nadie para decirle que se vaya. El que viene sabe qué busca consumir. Creo mucho en la opción de la gente. Creo en la gente". M.G. Villa de Las Rosas

Hay una fuerte opción por un espacio de mucha libertad de participación y mucha confianza en el criterio de los compradores, quienes regularán, con su demanda, quien se queda en la feria, por lo que no hay necesidad de ninguna organización para regular o promover nada. Esta postura manifiesta una posición individualista y descomprometida de las organizaciones.

Formalizante: Los feriantes entienden que deben agruparse y organizarse en forma más estable para poder atender los problemas / tareas que surgen de la feria. En sus propios términos tenemos:

"Y cuando arrancamos tuvimos muchos problemas organizativos. Pero hoy estamos bien organizados por eso funciona tan bien la feria". D.F. Caroya

"Tenemos la asamblea donde se deciden los temas y hay que acatar lo que la mayoría piensa". F.O. Unquillo

"También tenemos un control para el ingreso, es una comisión de admisión". A.C. Córdoba

CONCLUSIONES

Se han relevado 12 ferias francas con una frecuencia por lo menos mensual. La zona serrana cordobesa es el territorio con más ferias y, si consideramos las pertenecientes a la zona árida de traslasierra que se ubica prácticamente en el límite con la serrana, la vinculación entre feria y zona serrana (8 de un total de12) es muy destacada. Podríamos especular con que las ferias se vincularían al turismo, pero ellas se sostienen durante todo el año mientras que el turismo es principalmente de verano. Tal vez la gente que decidió vivir en la zona serrana como opción de vida, tenga mayor conciencia de la relación entre alimento y salud.

La mayoría responde a un proceso de poco tiempo, de menos de 4 años. La excepción las constituyen las ferias de Rio Cuarto (2001) y Villa de Las Rosas (2007).

La sistematización de las ferias basada en tres criterios (tipo preponderante de productos ofrecidos, tamaño y diversidad), permite realizar una caracterización rápida y eficiente de sus principales rasgos.

Se han encontrado dos posiciones en disputa ante los procesos organizativos en la mayoría de las ferias: la asamblearia, que privilegia una posición individualista de los feriantes y confía en la selección/regulación que pueden hacer los compradores y la formalizante, que propicia la organización en comisiones internas y reglar el comportamiento de los feriantes.

BIBLIOGRAFÍA

1.- BARRUTI, S. 2013. Mal comidos. Cómo la indústria alimentaria argentina nos está matando. Edit. Planeta. Bs. As. [ Links ]

2.- BIOS, 2013. Residuos de agrotóxicos en vegetales de consumo. Disponible en: www. Bios.org.ar/prensa/2013/13-07-03.htm. [ Links ]

3.- CARACCIOLO BASCO, M. 2013. Estudio de los consumidores de la feria de la agricultura familiar manos de la tierra: aportes para la construcción de la economía social y solidaria. Ediciones INTA. Buenos Aires. [ Links ]

4.- CARACCIOLO BASCO, M y FOTI, P. 2003 "Economía Social y Capital Social". Ed. Paidos. Buenos Aires. [ Links ]

5.- COLMAN, D. 2009. Las Ferias Francas. Una forma de comercialización de la agricultura familiar. CIPAF Ediciones Bs As. [ Links ]

6.- FERRER G, SAAL G, BARRIENTOS M Y VARELA F. 2010. Caracterización de los promotores de seguridad alimentaria en Córdoba. Revista FAVE- Ciencias Agrarias 9 (1-2). ISSN 1666-7719. Santa Fe. [ Links ]

7.- GOLSBERG, C. Y DUMRAUF, S. 2010. Agricultura familiar: ferias de la agricultura familiar en la Argentina. Edit. INTA. Bs. As. [ Links ]

8.- LEIVAR, S. 2011. Proyecto de Desarrollo de Pequeños productores agropecuarios. Asistencia técnica para realización de un estudios sobre "Herramientas para una política de comercialización de la producción de la agricultura familiar". PROINDER. Bs. As. [ Links ]

9.- MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, 2012. Se lanza la Campaña Nacional de promoción del consumo de frutas y verduras. Disponible en: http://www.msal.gov.ar/argentina-saludable/news/consumo_frutas_verduras.html. 4/9/15. [ Links ]

10.- OMS. 2013. Fomento del consumo mundial de frutas y verduras. Disponible en: ww.who.int/dietphysicalastivity/fruit/es/inde1.html [ Links ]

11.- RIAN-INTA: Red de Información Agropecuaria Nacional (http://rian.inta.gov.ar/) [ Links ]

12.- ROBLES-SÁNCHEZ, M. 2007. Frutos tropicales mínimamente procesados: potencial antioxidante y su impacto en la salud. Interciencia 32(4), 227 – 232. Caracas.

13.- SABANÉS, L. 1 ; VILLABERDE, M.; PEREIRA, F.; MARTÍNEZ, R.; M. CACERES. 2006. ORGANIZACIÓN SOCIAL Y FERIA FRANCA: UN ESTUDIO DE CASO EN RÍO CUARTO – ARGENTINA. http://www.unisc.br/site/sidr/2006/textos1/10.pdf

14.- SOUZA MINAYO, M. C., GONCALVES DE ASSIS, S. Y RAMOS DE SOUZA, E. 2005. Evaluación por triangulación de métodos. Abordaje de Programas Sociales. Editorial Lugar, Bs. As. [ Links ]

15.- VALLES M. S. 1997. Técnicas Cualitativas de Investigación Social. Editorial Síntesis. Madrid. [ Links ]