La alentadora detención en el aumento de las prevalencias de obesidad en escolares en México, coincide con observaciones en otros países. Como posibles hipótesis se contempla: existe un porcentaje poblacional con alta susceptibilidad genética para obesidad, que constituye el techo en la prevalencia, al que se está llegando ya en ciertas poblaciones; la modificación de los factores de riesgo como resultado de acciones gubernamentales de regulación o de educación, o el aumento en la conciencia colectiva sobre los efectos adversos de la obesidad o en las normas sociales como resultado de la socialización del problema.1

En los niños escolares, las conductas alimentarias se desarrollan en el seno familiar en primer lugar, seguido del contexto social en el que están insertos. Existen datos sobre la relación de la obesidad infantil y la conducta alimentaria familiar, como también influyen factores familiares en el caso de la malnutrición.2,3

Esta información parte del hecho de que, en la sociedad, la familia es considerada como el primer núcleo de solidaridad, donde ejerce influencia en la mejora de los diferentes comportamientos alimentarios y demás factores que pueden beneficiar o afectar la salud de los menores, tales como el cambio en la estructura familiar por la incorporación de la mujer al mundo laboral, que ha traído como consecuencia la reducción del tiempo dedicado al cuidado del niño y la falta de tiempo para cocinar.4 En la evolución de la historia de la familia, la familia tradicional perpetuaba las acciones y normas sociales integrando a sus miembros en un sistema específico de roles y patrones, que otorgaba la función de la familia solo a la madre, y donde el único proveedor era el padre de familia.5

Actualmente, en el contexto social en el que funciona la familia moderna, las decisiones sobre alimentación se discuten y negocian frecuentemente con los niños, quienes influencian las decisiones del hogar por medio de la insistencia y la manipulación. Se ha sugerido que esta forma democrática de funcionamiento familiar está determinada por el estatus laboral de los progenitores y el poco tiempo que están en casa.2 Existe otro factor importante implicado en el empeoramiento del estado nutricional de los menores, que tiene que ver con quién es la persona encargada de elaborar el menú diario familiar. En ese sentido, otros factores presuntamente implicados en la aparición de sobrepeso y obesidad entre los menores sería el hecho de si la familia se reúne o no a la hora de los alimentos, y al tiempo que los padres pasan fuera del hogar por motivos de trabajo. Así pues, se ha propuesto que los chicos que comen sin la presencia de sus padres poseen mayor riesgo de presentar sobrepeso u obesidad, frente a los que comen en compañía de sus familias.4

Además, el conocimiento en prácticas saludables que muestren los padres o tutores, encargados de realizar o supervisar el menú familiar, influye de manera directa en los hábitos alimentarios de los menores, con el consecuente impacto del estado nutricional, aunado a la actividad física.5 Cada vez hay menos familias tradicionales y ambos padres trabajan para apoyar la economía familiar; sin embargo, existe información de que cuando la madre elige los alimentos para el menú, un factor decisivo es el nivel académico, trabaje fuera de casa o no; se ha observado que, a mayor nivel educativo, los alimentos se eligen más por el valor nutrimental que por la apariencia del envase o el atractivo sensorial.6 Incluso, existen estudios en adolescentes en los que el tipo de familia tradicional o moderna no influye en la presencia de mayor sobrepeso u obesidad.7

Los factores asociados con la presencia de bajo peso y malnutrición son el número de integrantes y el bajo nivel de ingreso de los padres, más allá del tipo de familia o la funcionalidad familiar.3 Tampoco hay diferencia si la madre trabaja o no.8

En el caso de los trabajadores de la salud, el estilo de vida o los hábitos alimentarios se pueden ver influenciados por la carga horaria y el turno laboral y, a la vez, influir en los hábitos de la familia. Cada vez es más difícil encontrar familias tradicionales dentro del ámbito laboral actual.9 Aun cuando el nivel de escolaridad de ambos padres sea alto, la dinámica de la familia, la presencia o ausencia de alguno, el tiempo que dedican a la organización del menú familiar y a fomentar hábitos saludables, son factores que modifican el estado nutricional de los menores. Se ha revisado la salud y los hábitos de médicos de atención primaria para identificar si practican las recomendaciones que les dan a los pacientes.10

Se realizó un estudio observacional comparativo en 85 menores, hijos de trabajadores del Hospital General de Zona #1, en La Paz, Baja California Sur, México, los cuales se dividieron en 2 grupos de acuerdo con el tipo de familia al que pertenecían: familia tradicional (45 menores) y familia moderna (40 menores).

El estado nutricional se clasificó de acuerdo con el índice de masa corporal (IMC): bajo peso: IMC < 18 kg/m2 , peso normal: IMC 18.5 a 24.9 kg/m2 , sobrepeso: IMC 25 a 29.9 kg/m2 . Se agruparon según el tipo de familia (tradicional o moderna).11,12

Para evaluar las actitudes hacia los hábitos alimentarios se utilizó la encuesta Guidelines for Assessing Nutrition-related Knowledge, Attitudes and Practices (FAO), traducida al español y utilizada en países de América Latina.13

Se respetaron los principios éticos de Belmont, la Declaración de Helsinki y las reglamentaciones de la ley general de salud en materia de investigación en seres humanos vigentes en México. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado por parte de los padres y el asentimiento de los menores.

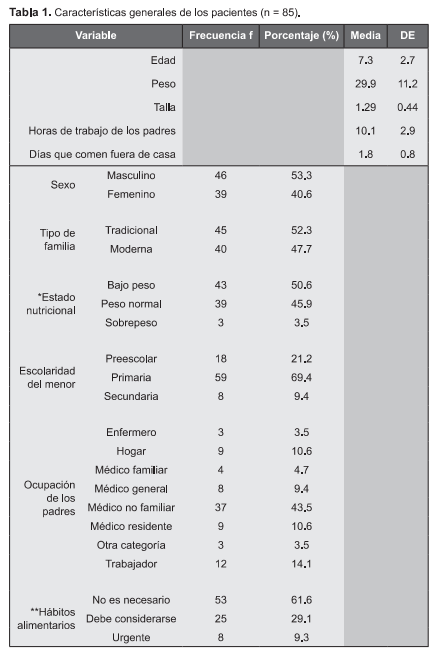

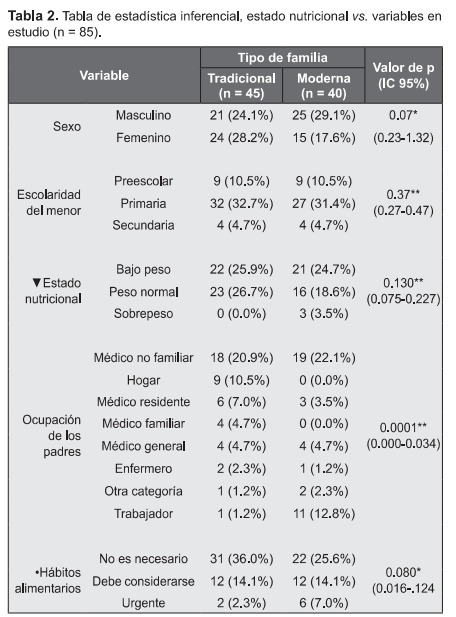

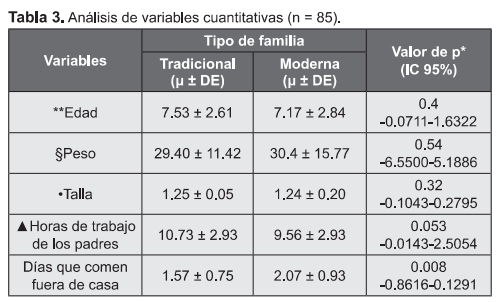

La media de edad de los niños fue de 7.3 ± 2.7 años, 46 menores (53%) correspondieron al sexo masculino, 39 (52%) correspondieron a familias tradicionales; 59 menores (70%) cursaban educación primaria (Tablas 1, 2 y 3.)

En el 100% de los menores se informó actividad física aeróbica 2 a 5 veces por semana.

Predominó el bajo peso seguido del peso normal. Esto se diferencia de lo encontrado en los últimos años en la población abierta, ya que la obesidad infantil, en general, representa un problema de salud pública multifactorial en México. Es decir que existen factores, como la genética, la disponibilidad de alimentos altos en calorías y los aspectos socioeconómicos y culturales, que afectan la incidencia de obesidad.1

A pesar de que predominó el bajo peso, este se encuentra limítrofe según la clasificación del IMC, incluso solo en 8 casos se identificó la necesidad urgente de modificar los hábitos alimentarios, sin que hubiera diferencias al asociarlo por tipo de familia.

Si existió diferencia significativa de la ocupación de los padres (predominando médicos especialistas.4 En el presente estudio se encontró que, a mayor nivel educativo de los padres, los menores presentan peso normal o bajo peso. En niños sanos de edades preescolares y escolar temprana se puede presentar dificultad para la alimentación, sin que esto signifique un trastorno alimentario; es decir, el niño sano come menos. Los factores dependientes de los alimentos que pueden determinar dificultades en la alimentación tienen relación con la cantidad, la frecuencia y el tipo de alimento ofrecido.14 Algunos alimentos resultan poco atractivos a los sentidos o inadecuados al grado de desarrollo del niño. Aunado a esto, las alteraciones en la dinámica familiar y la presencia de conflictos entre los integrantes de la familia pueden interferir en la conducta alimentaria.14,15 La familia sentada y reunida para comer es un buen ejemplo a seguir; sin embargo, si existen distractores (por ej., televisión), prisa y un horario familiar que impida tener certeza al niño cuál es la hora de comer, favorece que no exista una conducta alimentaria sana y disminuya la ingesta.16,17

*Índice de masa corporal: bajo peso < 18, peso normal 18.5 a 24.9, sobrepeso 25 a 29.9. **Guidelines for assessing nutrition-related knowledge, attitudes and practices. DE, desviación estándar.

En el presente estudio predominó el bajo peso y el peso normal, situación que puede ser explicada por la persona que realiza el menú familiar y la supervisión de estos menores. En el contexto laboral donde se realizó este estudio, localizar a las familias tradicionales fue un trabajo arduo, a diferencia de lo que sucede con las familias modernas, ya que estas últimas predominan en cualquier nivel social. En México17 existe la estrategia de la activación física obligatoria y fomentar alimentación correcta dentro del plantel escolar en las escuelas públicas y privadas, con la finalidad de disminuir los índices de sobrepeso y obesidad en escolares. Estos esfuerzos gubernamentales se refuerzan o se pueden perder dentro del seno familiar.

*chi al cuadrado; **prueba exacta de Fisher; ▼ Mediante el índice de masa corporal; • Guidelines for assessing nutrition-related knowledge, attitudes and practices. IC 95%, intervalo de confianza del 95%.

*Prueba de la t de Student; **años; §kilogramos; •metros; ▲media de horas de trabajo de uno de los padres que trabajan (familia tradicional) y de ambos padres en la familia moderna. μ, media; DE, desviación estándar; IC 95%, intervalo de confianza del 95%

En el caso de las familias estudiadas, se considera que, al predominar los casos de peso normal y bajo peso, existieron otras variables que influyeron, como la actividad física de estos menores, ya que cuentan con padres con mayor nivel adquisitivo y mayor acceso a actividades deportivas, así como el tipo de colegio al que acuden de tiempo completo, con 8 horas de actividad escolar y actividad física, que incluye clases de educación física, futbol, natación, tenis, entre otros. Las preferencias alimentarias de los niños están estrechamente vinculadas al contexto familiar y los sentimientos ligados a este. No obstante, en dichas preferencias influyen también la educación alimentaria recibida (escolar y extraescolar), así como la disponibilidad-restricción de alimentos dentro de la escuela.18

La actividad física estructurada de los escolares y cuando la familia, de manera activa, mejora el IMC y la calidad de vida, contrasta con los escolares que solo reciben educación nutricional, sin incrementar la actividad física.19

Esto se diferencia de las madres con bajo nivel socioeconómico y cultural quienes, a pesar de tener conocimientos teóricos como parte de las campañas de salud, mantienen una actitud frente a la alimentación deficiente.20

Los integrantes de las familias del presente estudio tienen contacto directo y continuo con los servicios de salud, ya sea uno o ambos padres, debido al trabajo que desempeñan; además, cuentan con el nivel cultural y económico para procurar en sus hijos hábitos saludables de alimentación y estilo de vida, tal como lo expresaron durante las encuestas.21 En este caso, se reitera que las normas que rigen tanto en el colegio como en casa, influyen en el estado nutricional de los escolares estudiados, debido a que las horas de estancia en el colegio y las reglas para el tipo de alimentos permitidos son diferentes a los de las escuelas públicas, en las que el refrigerio enviado por los padres sobrepasa la ingesta recomendada de calorías.22,23 Sin embargo, reiteramos que los hábitos alimenticios y de hábitos saludables se consolidan en el seno de la familia.

En conclusión, el 43% de los niños evaluados presentó bajo peso, sin diferencias de acuerdo con el tipo de familia, el sexo o el nivel escolar. La ocupación predominante de uno o de ambos padres fue médico, ya sea general o especialista. Se consideró que el 9.3% de los niños analizados fueran referidos para tratamiento por su actitud hacia la alimentación y requerir intervención en los hábitos alimentarios. El contexto social influyó más en el estado nutricional que el tipo de familia.

Como limitaciones de esta investigación, se considera necesario realizar comparaciones con la población abierta para darle mayor fortaleza a los resultados encontrados, ya que el nivel socioeconómico y el tipo de educación que reciben los escolares pueden actuar como variables de confusión.

Como fortalezas de este trabajo se destacan que, aun cuando se trate de un estudio observacional, es el primer acercamiento para conocer la realidad nutricional de las familias de una población específica, como es la de los trabajadores de una unidad hospitalaria.