Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

La trama de la comunicación

versão impressa ISSN 1668-5628

Trama comun. vol.20 no.2 Rosario dez. 2016

ARTÍCULOS

La madre de todas las batallas: Clarín vs. Kirchner y la mediatización en Argentina

Por Eduardo Covalesky Dias

educovalesky@gmail.com / Universidade Federal do Paraná, Brasil

Eduardo Covalesky Dias

Brasileiro.

Mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná. Bacharel em Comunicação Social - Habilitação: Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria. Integrante do Grupo de Pesquisa Estudos da Imagem, da Universidade Federal do Paraná.

Área de especialidade: Midiatização e política

E-mail: educovalesky@gmail.com

Sumario:

La Ley de Medios Audiovisuales genera, hacia 2008, una serie de transformaciones políticas y mediáticas en Argentina. Estas transformaciones aún están en pleno vigor, pues después de seis años de su promulgación, la ley aún es materia de batallas judiciales y tensiones políticas, y también no está neutralizado en la cobertura mediática. Buscase, en primero lugar, repercutir entre pares académicos ubicados en la audiencia nativa de los programas los efectos de la mediatización en la circulación mediático-comunicacional y mediático-social de los programas 6-7-8 y Periodismo Para Todos percibidos en este trabajo. En según lugar, propone un punto de vista externo a la coyuntura argentina polarizada. El material analisado consiste en las ediciones de los programas exhibidas entre los días 22 de septiembre y 10 de noviembre de 2013, fechas que corresponden, respectivamente, al empiezo de las campañas electorales legislativas en medios audiovisuales y a las repercusiones del fallo de constitucionalidad de la Ley de Medios proferida por la Corte Suprema en 29 de octubre. Percíbese que la mediatización genera transformaciones tanto en el campo político cuanto en el mediático, acentuando el conflicto entre Grupo Clarín y Gobierno Kirchner por medio de programas televisivos. La polarización genera respuestas de otros corpos sociales, en un intento de superar el efecto de dos verdades.

Descriptores: Campos sociales; Mediatización; Grupo Clarín; Gobierno Kirchner; Ley de Medios Audiovisuales

Summary:

Audiovisual Media Law generates, since 2008, a number of political and media transformations in Argentina. These changes are still in full force, because after six years of its enactment, the law is still a matter of legal disputes and political tensions, in addition to being subject non-neutralized in media coverage. Seeks, first, pass between academic peers located in the native audience of programs the effects of mediatization in the mediatic-communicational circulation and social-mediatical circulation of 6-7-8 and Periodismo Para Todos observed in this work. Secondly, it proposes an external point of view from the polarized argentine situation. The analyzed material consists in the issues of programs displayed from 22 September to 10 November 2013, dates that correspond respectively the beginning of the parliamentary election campaigns in audiovisual media and the impact of the verdict that defines de constitutionality of the Media Law by the Supreme Court on 29 October. It is noticed that the mediatization generates changes both in the political and media fields, emphasizing the conflict between Grupo Clarín and Kirchner government through television programs. The polarization generates responses from other social groups in an attempt to overcome the effect of two truths.

Describers: Social fields; Mediatization; Grupo Clarín; Kirchner government; Audiovisual Media Law

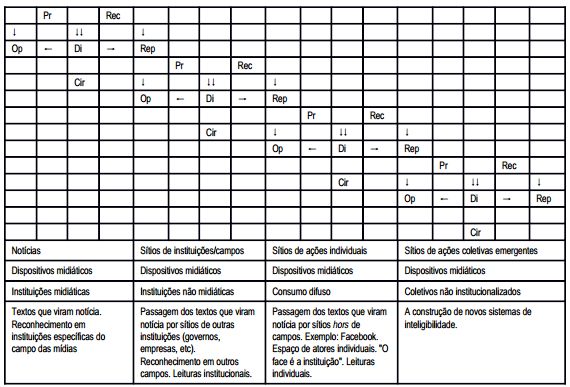

1. Introdução Tabela 1 - Esquema para análise da circulação inter-dispositivos. Fonte: Ferreira (2005; 2014)

A Lei de Meios Audiovisuais gera, desde 2008, uma série de transformações políticas e midiáticas na Argentina. Estas transformações ainda estão em pleno vigor, pois após seis anos de sua promulgação, a lei ainda é matéria de disputas judiciais e tensões políticas, além de não ser assunto neutralizado na cobertura midiática.

Ao propor este artigo1 à Revista La Trama, busca-se, em primeiro lugar, repercutir entre pares acadêmicos situados na audiência nativa dos programas os efeitos da midiatização na circulação midiático-comunicacional e midiático-social dos programas 6-7-8 e Periodismo Para Todos percebidos neste trabalho. Em segundo lugar, propõe um ponto de vista externo à conjuntura argentina polarizada.

O material analisado consiste nas edições dos programas exibidas entre os dias 22 de setembro e 10 de novembro de 2013, datas que correspondem, respectivamente, ao início das campanhas eleitorais legislativas em meios audiovisuais e às repercussões da sentença de constitucionalidade da Lei de Meios proferida pela Corte Suprema no dia 29 de outubro.

Organiza-se o trabalho em três etapas, além da introdução: referenciais teóricos sobre os quais o trabalho se baseia; estratégias metodológicas utilizadas para a extração da análise; e os resultados obtidos, com ênfase em aspectos de circulação em micro e macroescala.

2. A midiatização sobreposta aos campos sociais

Após a promulgação da Lei de Meios Audiovisuais (Lei de Serviços de Comunicação Audiovisuais Nº 26.522), os campos político e midiático da Argentina, no uso de suas forças e lutas, travaram um dos conflitos simbólicos mais proeminentes da América Latina com relação à transformação do campo midiático. E não só dele, mas também no campo político em seu ponto de interseção com as lógicas midiáticas. A este ponto de interseção, atribui-se o processo de midiatização, que, por ser processo, não está presente em todo o domínio de experiência do campo social.

Para entender este processo é necessário perceber a existência de tais campos e suas delimitações, que não são definitivas, posto que Bourdieu define o campo social não como algo espacial, colocado sob limites, mas sim em um universo de disputa. Assim, pensa-se os campos sociais político e midiático na Argentina em permanente mutação e fluidez, interação e repelência, conversando e divergindo, com dominantes e dominados das mais diversas naturezas lutando pela manutenção e pela obtenção dos mais variados postos.

A abrangência dos estudos de campo permite a aplicação de tais conceitos aos mais variados contextos sociais e históricos. Porém, determinadas atualizações são necessárias. A definição de campo social é um conceito central para entender o contexto político e midiático na Argentina desde antes da implantação da Lei de Meios Audiovisuais. No entanto, após a vigência (parcial) da lei, as relações de poder simbólico se tornaram perceptíveis aos olhos da população e do mundo. Mais do que isso, explicitou também como o campo midiático pode agir – como um ator coletivo – e não apenas mediar – como um suporte de informação – o conflito simbólico.

O campo político não se identifica com o campo do poder, nem com o espaço social, muito menos com o campo do Estado. Para Bourdieu (2011), ao se falar em um campo político, fala-se sobre um microcosmo. Ou seja, um pequeno mundo social relativamente autônomo no interior do grande mundo social.

O funcionamento do campo produz uma espécie de fechamento, que é observável em função de um processo, apontado por Bourdieu (2011: 199): "quanto mais um espaço político se autonomiza, mais avança segundo sua lógica própria, mais tende a funcionar em conformidade com os interesses inerentes ao campo, mais cresce a separação com relação aos profanos". Esta autonomia faz com que o campo político tenha uma lógica própria, baseada nas tomadas de posição dos que o integram.

As formas de acesso à participação política são distribuídas de maneira desigual na sociedade. Para se ter acesso a isso são necessárias condições sociais particulares na base da constituição da competência social e técnica.

Como existe uma desigualdade entre quem tem acesso ao campo e quem não tem, o campo político se torna um universo onde apenas um certo número de pessoas cumpre condições de acesso e joga um jogo particular em que outros estão excluídos. Esta dificuldade em expandir as fronteiras do campo político constantemente é posta em discussão pelo próprio campo e pelos que estão à margem dele.

Na análise feita por Pierre Bourdieu, o campo político não pode atingir uma completa autonomia quando sujeito ao sufrágio universal. Os leigos, ou profanos, como trata o autor, determinam a luta desenvolvida entre os agentes do campo. Esta relação dependente entre eleitos e eleitores interfere no grau de fechamento do campo e resulta em consequências no nível de apatia dos cidadãos e na intensidade da mobilização promovida na sociedade para confrontar a fronteira entre a política e a não-política.

O campo midiático também é um campo social. Da mesma forma que cada campo tem sua estrutura e seus processos de legitimação, este possui sua estrutura própria, suas lutas e suas tensões dentro do espaço do qual os grupos e sujeitos fazem parte. As instituições que formam o campo midiático integram empresários, jornalistas, assessores de imprensa, dentre outros agentes que o compõem.

A noção de campo midiático, no entanto, transpõe a visão etnocêntrica descrita acima. Como cita Esteves (1998, p. 150), o campo das mídias é "constituído como uma instância de mediação social, o que significa que a sua legitimidade corresponde em larga medida a uma delegação conferida pelos restantes campos sociais".

Enquanto os demais campos sociais caracterizam-se por possuírem prevalência da legitimidade própria, Rodrigues (1999) caracteriza o campo das mídias (ou midiático, como convencionamos chamar aqui) com uma legitimidade de natureza vicária ou delegada. Ou seja, todo campo social com legitimidade própria delega ao campo midiático parte do conhecimento e do domínio de experiência, por este se tratar de uma parte da sua função discursiva ou expressiva.

O campo midiático se diferencia dos demais campos sociais ao funcionar de maneira contínua, a ponto de se confundir com o próprio ritmo da vida social. Essa continuidade assegura ao campo o respeito dos seus valores e regras de funcionamento por parte do conjunto da sociedade. O regime de funcionamento, no entanto, sofre variações, da mesma forma que se caracterizam as alterações dos campos sociais citadas anteriormente. Porém, o campo midiático acelera seu regime "quando a sua ordem de valores corre o risco de ser posta em causa, quando as suas regras de funcionamento são violadas ou quando se assiste ao exacerbamento da tensão nas suas relações com outros campos sociais" (RODRIGUES, 1999, p. 38).

Por tornar-se o centro das relações tensionais entre vários campos sociais, o campo midiático se caracteriza pela gestão de conflitos. "Esta centralidade faz do campo um espaço social de negociação permanente: dos diferentes campos sociais com o campo dos media e dos diferentes campos sociais entre si" (Esteves, 1998: 170). No entanto, a relação entre os canais oficiais é produzida em termos formais e explícitos, enquanto a relação com as mídias acontece de uma maneira latente e implícita, baseada num sistema de compensações mútuas.

Ao mesmo tempo em que a delimitação dos conceitos de campos sociais, tanto em sua apreensão política quanto na midiática, são essenciais para este trabalho, a codificação destas delimitações teóricas vão de encontro a perspectivas da midiatização. Nesta unidade, dedica-se a considerar os fragmentos teóricos importantes para uma transitoriedade desde aspectos fundados na sociologia direcionando-os para uso das ciências de comunicação.

Bourdieu (1997) não é suficiente para que entendamos os processos relacionais entre os campos político e midiático, em particular o jornalístico, por centrar-se em demasia na questão da produção, da audiência e da interface com o campo econômico, descuidando-se, assim, da circulação de efeitos gerada pela recepção e multiplicação de produções midiáticas.

Por isso, alguns autores nos ajudam a entender este espaço de transição teórica, que caminha em paralelo com as investigações empíricas e o desenvolvimento social e tecnológico.

Identifica-se, conforme Ferreira (2002), o compartilhamento da produção da notícia como objeto a partir do qual se pode diferenciar a prática jornalística entre o campo social e de significação (dimensão macrossocial) e o dispositivo discursivo (microssocial). Na perspectiva de Braga (2012), a midiatização crescente faz com que os campos sociais, que antes interagiam de acordo com lógicas próprias e negociações de fronteira, sejam atravessados por circuitos, já que as interações comunicacionais tomam a forma midiatizada como referência. Aliás, é a expansão deste circuito e a constante circulação de sentidos que torna-se nuclear, conforme Fausto Neto (2010), para a investigação da midiatização. Esta expansão é subordinada a uma variável de desenvolvimento social e tecnológico relevante, que admite os conceitos de campos sociais abordados anteriormente como fatores macrossociais a partir dos quais transformações se sucedem.

Uma análise relevante para se compreender a importância do conceito de campo social para a midiatização é a que considera Ferreira (2005). Ao destacar as três fases de estudos de Pierre Bourdieu e sua colaboração para a comunicação, considera a última, referente a uma parcela de estudos que inclui o livro Sobre a Televisão (1997), como um conjunto de questões em aberto para a investigação empírica do jornalismo e seus processos comunicacionais midiáticos. Dentre os cinco apontamentos (Ferreira, 2005: 42), salienta-se três: a) as relações entre o campo das mídias, em particular o jornalismo, com outros campos sociais; b) a transformações dos campos sociais exógenos ao campo midiático em decorrência de lógicas e linguagens típicas do campo das mídias; c) o lugar de mediação ocupado pelas mídias na produção social de sentido relativamente aos campos da política, da cultura e da economia. Assim, é a associação da investigação empírica sobre os sistemas de produção, aliado ao habitus e aos sistemas complexos de relações sociais geradas pelos campos que permite um aprofundamento crítico sobre a função dos dispositivos midiáticos sobre a organização social.

Este é o caminho, então, traçado para a pesquisa experimental em midiatização. Ferreira (2002), antes, já apontava que é no nível da produção da notícia que o jornalismo deve ser pensado em suas diferenciações, pois isto se torna o elo entre um dispositivo discursivo e os campos social e de significação.

Braga (2012) aponta que é na circulação de processos comunicacionais onde os campos possuem funções relevantes na definição de circuitos midiatizados. "Os campos sociais agem sobre os processos, inventam, redirecionam ou participam da estabilização de procedimentos da midiatização. Essa processualidade interacional inevitavelmente repercute sobre o próprio perfil do campo" (Braga, 2012: 45). Desta forma, o autor identifica que na sociedade em midiatização os campos sociais parecem mais atrelados a necessidades de interação externa. Ao intensificar este circuito, as lógicas de campo não prevalecem com a mesma força, e há uma necessidade constante de reconsiderar e reelaborar as legitimidades que envolvem estas relações.

Aprofundando-se na questão da circulação como núcleo experimental para pesquisas em midiatização, Fausto Neto (2010), assim como Braga (2012), destaca a importância que Adriano Rodrigues tem ao delimitar o campo dos media, na década de 90, pelo contexto de pesquisas em comunicação identificado desde a década anterior. Há uma noção, em Rodrigues (1999), de que o campo midiático é um suporte que intermedia o que os demais campos consideram publicizável. Ou seja, numa ótica representacional, o campo tornava público o que era legitimado pelos demais campos sociais. Este é um ponto de origem para a circulação, pois percebe-se um caminho histórico epistemológico que possui pontos de contato com o próprio desenvolvimento tecnológico e novas matrizes interacionais com a sociedade.

Nota-se, então, que a circulação de informações por parte da mídia não começa nem termina no campo midiático e é constantemente ressignificada pelos demais campos. Mais além, os campos buscam formas próprias de produção de informações que também são postas em circulação e reinterpretadas, e suas legitimidades são postas à prova constantemente. O que Fausto Neto (2010) acrescenta é que tanto em uma realidade, mais próxima à "sociedade dos meios", quanto em outra, "em vias de midiatização", a circulação segue sendo um desafio de pesquisa, em uma ambiência ainda mais complexificada.

3. Como o jornalismo dialoga com a midiatização

O jornalismo praticado nos dois programas televisivos analisados é atravessado por lógicas e sistemas de funcionamento dos campos midiático e político, estes dotados de relativa autonomia. No entanto, sob a ótica de Niklas Luhmann, estes sistemas interagem entre si e sofrem transformações nestas dialogias.

Assim, a prática jornalística torna-se, neste trabalho, parte integrante do campo midiático, como assim foi tratado também no trabalho de dissertação do qual o artigo deriva. Dadas as condições, porém, de relativa autonomia, percebe-se processualidades transformadoras nas interfaces entre os campos sociais. A midiatização se relaciona diretamente com e se interessa nestas zonas de interface.

Infere-se que o jornalismo é midiatizado nestas zonas por várias formas de interação, Estas marcas identificatórias são apontadas por Fausto Neto (2007) e Soster (2013): auto-referência, correferência, auto-reflexividade, descentralização, protagonização da audiência, dialogia e atorização.

A auto-referência acontece quando os dispositivos fazem referência a si próprios no texto escrito, imagético ou em áudio, com a descrição dos movimentos de seus agentes ou mesmo de suas marcas. De forma correlata, a correferência se relaciona com outros dispositivos em seus enunciados, por acoplamento estrutural ou por fazer parte das mesmas regras de jogo sob um determinado campo social.

A descentralização conversa com a variedade de oferta de sentidos potencializada pelas características operacionais da internet e pela potencialização da protagonização da audiência a partir de espaços que proporcionam a produção de gramáticas de reconhecimento por parte dos receptores.

A dialogia ocorre quando o sistema jornalístico é afetado por outros sistemas, neste caso o político e mesmo o midiático em suas relações características de campos sociais dotados de espessura institucional. Este fenômeno pode ser identificado a partir de algumas marcas nos dispositivos jornalísticos.

Por fim, a atorização, derivada da perspectiva de Fausto Neto (2007), considera aspectos transformadores que se estabelecem quando os jornalistas ou outros atores midiáticos ofertam novos sentidos a partir de suas percepções particulares. Surge, daí, a noção de que, com a midiatização, os sujeitos mediadores tornam-se também atores a partir da emergência de uma nova forma de estar no mundo transformada por uma cultura midiática.

4. Estratégias metodológicas

No trabalho de dissertação, contempla-se algumas etapas de análise que não serão tratadas em sua totalidade neste trabalho: opta-se por uma análise televisual (Becker, 2012) para traçar um "registro de identidade" dos dois programas. Nela, aborda-se aspectos de estrutura do texto, temática, enunciadores, visualidade, som e edição. Contempla também uma etapa de descrição e de apontamentos de aspectos qualitativos.

A seguir, junta-se fragmentos analíticos da midiatização, com base em Fausto Neto (2008) - transformação da topografia jornalística, auto-referencialidade, auto-reflexividade e estratégias de protagonização, neste caso, do telespectador - e Strömbäck & Dimitrova (2011) - visibilidade do jornalista e enquadramento da política com questões relevantes ou jogo estratégico. Com este conjunto de marcadores analíticos, inicia-se uma categorização macro de temáticas relevantes para a análise dos processos de midiatização na Argentina a partir da aplicação da Lei de Meios Audiovisuais. Extraídas as enunciações, elas são sistematizadas de acordo com sua natureza e agrupadas em sub-temáticas analisadas a partir de suas analogias e homologias sob perspectivas midiático-social e midiático-comunicacional.

Considerando as inferências conduzidas a partir deste momento, parte-se para uma análise macro, que ajuda a compreender a circulação de sentidos numa perspectiva midiático-social, remetendo à discussão que engloba instituições e campos sociais em uma ambiência de transformação a partir da intensificação do uso dos dispositivos midiáticos.

A seguir, busca-se a compreensão do material empírico pelo viés da circulação midiático-comunicacional. Nesta etapa, considerada micro-analítica, o objetivo é remeter às relações entre produção, consumo e recepção.

Neste artigo, avançamos a partir da definição das inferências, com o objetivo de manter o foco em análises que versam sobre a midiatização da sociedade argentina e as transformações que 6-7-8 e PPT, como importantes referentes do conflito entre Governo Kirchner e Grupo Clarín, apontam sobre o cenário político e midiático do país.

5. 6-7-8 versus Periodismo para Todos: unidos pela razão instrumental

Ao percebermos as analogias temáticas, podemos traçar algumas características compartilhadas ou polarizadas por 6-7-8 e PPT em cada sub-tema tratado em suas enunciações. Estas percepções nos dão pistas de relações que indicam um enfrentamento de imagens. Estes enfrentamentos, postos em circulação, geram efeitos midiáticos que perpassam toda ambiência midiatizada.

Para PPT, o caso Noble Herrera é um factoide político que o governo federal quer protelar com a unificação do Banco Nacional de Dados Genéticos (BNDG). Para 6-7-8, questionar a lisura do processo de transferência do BNDG é uma forma do Grupo Clarín tentar encobrir o caso Noble Herrera.

Para PPT, as calças, as entrevistas e os discursos da ONU de Cristina Kirchner são temas explorados apenas em comentários e quadros humorísticos. Assim como as entrevistas, o discurso na ONU é irrelevante para PPT. Para 6-7-8, dar destaque às calças de Cristina são consideradas idiotices midiáticas, e as entrevistas mostram um lado mais humano da presidente que é bastante explorado positivamente. O discurso na ONU é uma afirmação da soberania nacional e um gesto de coragem e força de Cristina.

Ainda em relação à presidente, sua internação representa um assunto de interesse público que demanda mais informações para PPT. Mais além, as consequências políticas da internação - quem a substituiria - são colocadas sob suspeita apesar das regras constitucionais. 6-7-8 considera a internação uma questão de ordem pessoal, cujas informações são suficientemente supridas, e a sua substituição na presidência segue a ordem constitucional natural.

Nas eleições legislativas, quando os programas falam sobre as propagandas eleitorais, 6-7-8 considera a peça publicitária do candidato Sergio Massa (oposição ao governo) como uma falta de originalidade. PPT faz a mesma avaliação em relação a uma peça de Martín Insaurralde (aliado ao governo).

Para PPT, os debates eleitorais, por sua vez, apontam fraqueza de candidatos kirchneristas. Em 6-7-8, os debates representaram a força dos candidatos aliados ao governo. A repercussão dos resultados é identificada como uma derrota do kirchnerismo por PPT. Por 6-7-8, uma vitória.

O vídeo que envolve Juan Cabandié repercute em PPT como exemplo de má conduta e de jovem que quer o governo para o país a partir de La Cámpora. 6-7-8 disponibiliza espaço de defesa ao candidato e considera a exploração do caso uma operação midiática com fins políticos.

A sentença da Lei de Meios Audiovisuais, evidentemente, é apenas mais um exemplo de prática de enfrentamento de imagens. Para PPT, a aplicação da Lei de Meios é tratada como uma derrota da liberdade de expressão e da democracia. Para 6-7-8, uma vitória, da liberdade de expressão, da democracia e do povo argentino.

Todas as temáticas descritas na unidade anterior e aqui resumidas em seus antagonismos são suficientes para atestar uma prática recorrente de um enfrentamento, que possui na razão instrumental o seu denominador comum. O antagonismo e a polarização estão presentes nas leituras dadas às temáticas. Estas mesmas características fazem parte da relação social entre os meios e as instituições em que os dois lados participam no espaço de interseção dos campos. Neste mesmo espaço, os processos de midiatização acontecem, causa e efeito de uma ambiência midiática e política em transformação.

Entende-se por razão instrumental o que o tensionamento entre a visão weberiana e habermasiana resultam sobre o assunto. Tem origem na razão iluminista, que buscava libertar o homem fortalecendo o saber e o uso da razão como instrumento emancipatório. O saber idealizado pelo Iluminismo é direcionado para a ciência e a técnica, e transforma-se num instrumento para manutenção do poder pela dominação e repressão.

Quando Max Weber o aplica à dinâmica de funcionamento da burocracia moderna, define a razão instrumental como "a escolha adequada entre alternativas e a eleição pertinente de meios para o alcance de fins estabelecidos" (Oliveira, 1993: 21), subtraindo, assim, a dimensão política da dominação e a possibilidade do diálogo para um caminho alternativo. Neste ponto, Habermas o critica, e propõe uma visão mais otimista da racionalidade, que deixa para trás o positivismo de Weber e o recompõe a partir da dialética, com um novo paradigma: o agir comunicativo.

Este novo paradigma não suprime a razão instrumental, mas a deixa atrelada à razão comunicativa, que, para Habermas, poderia assegurar a sobrevivência da modernidade. Para ele, a ótica do sistema é onde se localiza a razão instrumental: a economia, a produtividade e o poder. Em fusão com a dimensão do mundo vivido, regido pela razão comunicativa conforme Habermas, existe a necessidade de que não haja prevalência do primeiro sobre o segundo.

Sendo assim, a atuação de Periodismo Para Todos e 6-7-8 em relação a eixos temáticos presentes na configuração observável investigada compartilham a ação estratégica como denominador comum de racionalidade. Esta estratégia, então, busca a defesa dos meios e das instituições às quais faz parte e retornam aos seus campos sociais de origem. A circularidade da ação estratégica também fica mais clara quando se percebe que há um retorno, por parte de 6-7-8 ao campo político e de PPT ao campo midiático, para a defesa de seus princípios estruturais e todas as instituições e meios dos quais fazem parte.

6. Perspectiva analítica midiático-comunicacional

A análise televisual proposta por Becker (2012) consegue dar um panorama geral sobre como cada um dos programas se apresenta. Se levarmos em consideração a qualidade dos programas de televisão, precisa-se recorrer às noções de televisão de qualidade propostas por Machado (2000), nas quais encontramos respaldo para afirmar: (1) há uma aparente qualidade técnica na fotografia, nos formatos originais, no roteiro, na apresentação, nas visualidades, no som; (2) alta capacidade de detectar demandas, principalmente, da sociedade e transformá-las em produtos; (3) são competentes para explorar recursos inovadores, como o humor intercalado com denúncias políticas, o resgate de arquivos telejornalísticos, o mise en scène; e (4) possuem capacidade de gerar mobilização, participação, comoção nacional em torno de grandes temas de interesse coletivo.

A TV Pública e o Canal Trece são caracterizados como canais de televisão geralista (WOLTON, 1996). Ambos possuem abrangência nacional por meio de uma rede de redistribuidoras e são canais abertos. Isto vai ao encontro das forças que Wolton (1996: 112-115) afirma existirem neste modelo:

Informação e entretenimento - É a única que une gêneros que estão na origem do sucesso da televisão e que constituem aspectos da realidade: o mundo objetivo, histórico, e o mundo do lazer e da distração.

PPT e 6-7-8 se encaixam nesta característica ao tratarem de temáticas políticas e midiáticas com espaço para breves quadros de entretenimento, ou seja, cargas de humor sobre a própria temática informativa, como os comentários de Jorge Lanata ou as narrações sarcásticas em 6-7-8, além de esquetes humorísticas e apresentações musicais.

Programação - Oferece todos os dias um conjunto de programas ao mesmo tempo idênticos e diferentes. O caráter democrático de saber que os programas estão visíveis e que só os assiste se quiser é uma forma de comunicação constitutiva do laço social.

A programação dos dois canais é diversificada. Existem programas de auditório, produções próprias de ficção, futebol, telejornais, programas infantis. Na linguagem televisiva, é possível dizer que o futebol é o "carro-chefe" da TV Pública. 6-7-8 fica logo atrás, em termos de audiência, e ambos são produtos de TV aberta, disponíveis, em tese, a todos. PPT é a atração de maior audiência aos domingos no Canal Trece.

Televisão e democracia de massa - Traduz uma heterogeneidade de gostos e aspirações, de mensagens e públicos, e se dirige a todos, constituindo laços sociais de participação simultânea e livre de uma atividade coletiva.

A experiência de 6-7-8 é bastante particular, já que os índices de audiência no Ibope não costumam ser tão altos e raramente lidera a audiência geral em TV aberta. No entanto, possui comunidades ativas em redes sociais que se dedicam a debater e repercutir o material do programa. No marco de uma sociedade em midiatização, este efeito torna-se de potencial investigação, por poder se tornar um importante referencial identitário. Outros estudos já tentam dar conta desta característica. García (2011) afirma que o surgimento de uma identidade coletiva que tem como referência um programa televisivo como 6-7-8, "deve ser entendida em um contexto no qual os atos de consumo passam a constituir importantes ordenadores de sentido para o interior da sociedade" (2011: 89). O ato de afirmar "eu vejo 6-7-8, não vejo TN, não leio Clarín" constitui, para o autor, uma afirmação da própria identidade.

7. Aspectos analíticos da midiatização

Todas as enunciações extraídas para análise compreendem quatro temáticas macro: Caso Noble Herrera e Banco Nacional de Dados Genéticos, Cristina Kirchner, Eleições Legislativas e Aplicação da Lei de Meios. Dentro destas, outras 12 sub-temáticas se desdobram. É a partir do que se identifica nestes sub-temas que analisa-se abaixo aspectos da midiatização conforme Fausto Neto (2008) e Strömbäck & Dimitrova (2011). Por ordem de aplicação, os retomamos: (a) transformações da "topografia jornalística"; (b) auto-referencialidade do processo produtivo; (c) auto-reflexividade posta em ato; (d) estratégias de protagonização do leitor; (e) visibilidade do jornalista; (f) enquadramento da política, com questões relevantes ou como jogo estratégico.

Após identificarmos como se manifestam os aspectos analíticos da midiatização destacados por Fausto Neto (2008) e Strömbäck e Dimitrova (2011), é possível identificarmos algumas características sobre o que o material empírico nos fornece como novas práticas midiáticas ou políticas em uma sociedade midiatizada.

Quando Strömbäck (2011) aponta para aspectos que representam práticas institucionalizadas da midiatização, não se preocupa com os desvios e as transformações que tais práticas podem proporcionar. Estar aberto a isto significa exercitar os modelos institucionalizados e perceber que as práticas consideradas midiatizadas podem fazer parte da prática de distintos campos sociais. De maneira semelhante a nossa, seus estudos comparativos versavam sobre as práticas midiatizadas de telejornais de emissoras públicas e privadas nos Estados Unidos e na Suécia. Identificava-se elementos que se repetiam de maneiras distintas, mas semelhantes, nos programas em análise, como a visibilidade do jornalista ou o enquadramento da política. No entanto, a ausência ou o remanejo de tais recursos não prejudica o caráter midiatizado do programa - é possível que até o reforce.

Quer dizer, quando leva-se em consideração a visibilidade do jornalista, 6-7-8 a transforma: desloca o foco da sua lógica midiática, a qual pertence por natureza e em função da qual se esperaria determinados padrões, para uma lógica política, pois transforma o jornalista em um ator político em definitivo. Este pode ser o efeito de uma lógica midiatizada.

Quando Braga (2014) questiona o estudo das práticas institucionalizadas, o faz com o objetivo de não fecharmos os olhos para o desvio, a experimentação, os processos tentativos. Por um caminho distinto, 6-7-8 critica a prática jornalística e visibiliza o jornalista para enquadrá-lo dentro de uma lógica política. Para isto, utiliza-se de processos midiáticos.

Isto remete a um ponto que Bourdieu (2011) destaca sobre a expansão das fronteiras do campo político e o papel dos jornalistas nas bordas desta ampliação. Quando há a tentativa de ampliação do campo político, normalmente há também uma condenação como medida populista. No entanto, como atores à margem do campo político mas com capital de reputação suficiente, os jornalistas produzem efeitos neste campo. 6-7-8, posicionado numa interseção entre o campo político e o midiático, identifica os atores midiáticos que geram efeitos no campo político, tanto considerados opositores quanto afinados com o governo, e os insere no espaço já dividido da atuação política.

Em sentido contrário, PPT empodera o jornalista em sua função de ator midiático original. Trata-se de um processo de midiatização também, no entanto, não deixa de ser um ato com grau institucionalizado, que é possível ser mensurado mediante sua frequência de operações em outras situações.

As referências à topografia não se restringem à prática jornalística, mas também à organização política de partidos e aos posicionamentos que diversos atores individuais e coletivos possuem. Se identificássemos em 6-7-8 referências à topografia política ou midiática, encontraríamos processos de transformação que remetem a processos tentativos típicos da midiatização.

A auto-referencialidade, observando 6-7-8, pode significar também uma auto-referência a processos midiáticos ou políticos. Não há fator que indique um posicionamento político velado por parte dos integrantes do programa da TV Pública. Há vários indícios de suas preferências políticas que, por simbólica ou por atribuição de legitimidade, explicita em que lado está cada um deles e suas ideias sobre isso. Se identificarmos o programa como um referencial vinculado ao campo político, ao kirchnerismo e a um projeto político afinado a este, a auto-referência se dá em relação a este nicho, ao próprio programa, como um produto cultural de um "Projeto Nacional e Popular".

Um dos fatores que a midiatização aponta como transformador numa cultura midiática é o fortalecimento de produtos midiáticos como um referente identitário, que acumula força em direção à envergadura que já possuem atores coletivos como sindicatos, associações, agremiações, etc. Porém, esta experiência coletiva se dá por meio de processos midiáticos. 6-7-8 fornece aos telespectadores inúmeras simbólicas de pertencimento a determinados grupos, correntes políticas, os quais seu público pode ou não adotar, a depender de outras mediações.

A auto-reflexividade, em 6-7-8, põe em ato modos de dizer do kirchnerismo. Preenche um espaço de autocríticas e justificativas que levam em consideração uma defesa das ações políticas que pratica. Isto também remete a uma experiência tentativa de novos processos midiáticos localizados em uma ambiência midiatizada. Tomemos o Brasil como exemplo e façamos uma analogia: quando o Jornal Nacional emite uma reportagem que é interpretada pela base governista como negativa ao governo, as reações se dão imediatamente pelas redes sociais - são nelas que o contraditório aparece. Com 6-7-8, surge um dispositivo midiático em TV aberta onde se consegue exibir o contraditório, num horário nobre. Este processo maximiza a experiência coletiva que nas redes sociais é espraiada e de alcance limitado.

8. Circulação midiático-comunicacional

A circulação nesta perspectiva, que remete às relações entre produção, consumo e recepção, pretende acentuar o que surge nas relações entre as instituições midiáticas. Quando se traça analogias temáticas, identifica-se uma sobreposição da razão instrumental sobre a razão comunicativa, pois a dimensão do sistema prevalece sobre a capacidade dialógica de discursos contraditórios.

6-7-8 e PPT colocam em circulação visões marcadamente antagônicas, muitas vezes polarizadas, em outras apenas diferentes. Estas visões se dão em consonância com posicionamentos de instituições e meios que o campo de observação nos permite dizer e mostrar onde estão localizados. Não se identifica, na amostragem, pontos em que há o contato, a concordância entre um e outro.

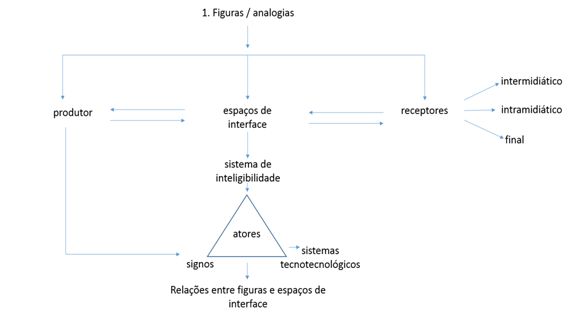

Ferreira (2014) propõe um diagrama para análise desta circulação. O item de entrada no esquema seriam as analogias. O enfrentamento de imagens alude a uma razão instrumental. Estas imagens se inserem em paralelo nos espaços de interface, que são os programas televisivos neste caso.

Figura 1.

Figura 1 - Esquema para análise da circulação na perspectiva midiático-comunicacional.

Fonte: FERREIRA, 2014.

Identifica-se 6-7-8 e PPT como espaços de interface, onde pode-se perceber os elementos da configuração observável deste trabalho: os campos sociais, as instituições, os meios. Na relação entre estes espaços e atores sociais, sejam eles coletivos ou individuais relacionados a esta interface, são organizados sistemas de inteligibilidade, que nada mais são do que um conjunto de fatores, tanto teóricos quanto praxiológicos, que geram novos efeitos nos atores. A circulação não termina, porque dos atores surgem novas relações entre figuras e outros espaços de interface.

A assimetria entre PPT e 6-7-8 gera limites para a circulação dos dois, mas não se pode fechar os olhos para compreender que outros programas e canais colaboram para este sistema. Ainda assim, o fato de PPT ser exibido no domingo e 6-7-8 possuir quatro edições semanais permite perceber que alguns assuntos tratados por PPT são ressignificados por 6-7-8 edição após edição. Da mesma forma, a repercussão se espraia por um sistema midiático que vai além da TV Pública e do Canal Trece, incluindo aí atores sociais, tanto midiáticos quanto políticos.

A relação entre o Grupo Clarín e o governo Kirchner, que de fato teve o seu rumo alterado entre 2007 e 2008, gerou uma série de enunciações prejudiciais à imagem do governo. Neste contexto, 6-7-8 pode ser o resultado de uma demanda alta de necessidade de defesa, ou de contrapor-se, ao que era construído por grupos midiáticos contrários à aplicação da Lei de Meios. Esta demanda sempre teve espaço pelas redes sociais, no entanto, com um sistema de meios próprios fortalecido, a TV Pública surgia como oportunidade para a criação de um programa dedicado a isso.

O que surge dessa relação são, principalmente, dúvidas. A contraposição é eficiente e desmonta teses com facilidade em um sentido próximo ao retórico, mas também embasado em contraprovas, contradições, discursos de defesa, etc. Cria-se, então, o efeito de duas verdades, cada uma delas seguindo uma razão instrumental à parte, fundada numa linha imaginária de pertencimento que, pode-se ver no diagrama do campo de observação, defende o poder de cada campo. Isto gera novas demandas, que exercitaremos adiante na análise da circulação na perspectiva midiático-social.

9. Perspectiva analítica midiático-social

Depreende-se de uma análise midiático-social a percepção das transformações que a midiatização proporciona numa esfera mais abrangente, que entende o espaço de interseção entre dois grandes campos sociais e que produz mudanças na dinâmica de relação entre os dois pela intensificação do uso social de tecnologias midiáticas. Ou seja, buscamos identificar e caracterizar um processo histórico de mudanças sociais propiciadas pela existência, pelo uso e pela constante reapropriação de dispositivos midiáticos comunicacionais. O objetivo é que este capítulo contemple a compreensão das transformações sociais que podem ser apontadas no contexto argentino.

O trabalho de Pierre Bourdieu e suas definições sobre campos sociais são uma base sólida para o entendimento das dinâmicas de funcionamento dos campos político e midiático, se isolados. Quando se insere outras variantes neste trabalho, é possível questionar a validade e a atualidade destes conceitos para entender uma situação particular de transformação política e midiática na Argentina.

A delimitação de campos sociais, então, não é suficiente para se demarcar o ambiente de uma sociedade midiatizada. Braga (2014) assinala isso, quando afirma que antes as negociações aconteciam nas bordas dos campos, em "negociações de fronteira". Agora, os campos são atravessados por circuitos que adotam a forma midiatizada como referência. Num circuito que leva em consideração homologias fundadas no campo político e midiático, 6-7-8 e PPT são, respectivamente, referências midiatizadas de ambos os campos neste contexto que se trabalha.

Estas transformações podem ser percebidas diacronicamente. Hepp (2014) afirma que a operacionalização diacrônica da midiatização corresponde a uma comparação no tempo. Percebe-se, ao resgatar uma ambiência anterior à atual, que tem como ponto de virada a discussão e a aprovação da Lei de Meios, que esta transformação está em pleno vigor. Apesar da sentença de constitucionalidade dada em outubro de 2013, outras liminares judiciais seguem em andamento e fazem com que a ambiência permaneça. Não é possível, então, afirmarmos que esta é uma realidade perene e que tenda a uma institucionalização.

Hepp (2014) também diz que a operacionalização diacrônica poderia ser aplicada com o objetivo de projetar um painel de longo prazo quanto a uma evolução futura, o que, pelo menos no caso deste trabalho, seria complexo. Deve-se levar em conta diversas variáveis, como a conjuntura política, a saúde financeira do país, das empresas, o investimento nos meios públicos ou comunitários, etc.

É possível apontar algumas limitações da perspectiva institucional para as pesquisas de midiatização nesta relação, dizer que diversos fatores considerados úteis para as pesquisas em midiatização na perspectiva institucional não podem ser aplicados sem levar em consideração a capacidade de transformação da ambiência.

Se identificamos a razão instrumental como denominador comum das atuações dos programas 6-7-8 e PPT, ela não se insere tendo como origem o dispositivo midiático, mas sim o campo político e midiático e suas lógicas de atuação próprias em torno da manutenção de seus poderes de dominação e controle.

Percorremos, até aqui, uma trajetória de complexificação da mídia, de uma ambiência de cultura massiva até uma sociedade midiatizada, ao mesmo tempo em constante transformação mas com indícios de institucionalização em algumas práticas. Este período corresponde ao surgimento da televisão no país, sua popularização, o investimento privado, a re-estatização dos militares, a concessão aos grupos midiáticos, a ampliação das TVs a cabo, o desenvolvimento, a popularização e a mobilidade da internet e a capacidade de transformação que esta exerce sobre as práticas da televisão aberta.

Paralelamente, percorremos uma trajetória histórica e política na Argentina que parte do peronismo original, centralizado nas figuras populistas de Perón e Evita com intenso uso de uma plataforma de propaganda e militância, cruza por regimes democráticos instáveis repletos de golpes militares, retoma a democracia de forma perene, supera a liberalização dos anos 90 e chega ao século 21 em crise, possibilitando o retorno de lideranças populistas à esquerda do espectro político. Nos 30 anos de democracia desde o último regime militar, a Argentina conseguiu desenvolver modelos democráticos mais sólidos, mas ainda cheios de problemas, como podemos perceber neste trabalho. Isto se reflete na prática jornalística.

6-7-8 e PPT herdam lógicas midiáticas de um longo processo de habituação de práticas do campo midiático. Como aponta Braga (2014), há o reconhecimento evidente de lógicas de mídia em ambos os programas, mas a reflexão precisa apontar sobre as lógicas de transição. Neste sentido, se tomarmos algumas práticas como exemplo, podemos tecer alguns tensionamentos por uma lógica midiatizada.

Quando o integrante do campo político entende que o campo midiático não é legitimador de suas ideias, subverte-se a ordem institucionalizada das coisas. As lógicas midiáticas não se tornam mais aceitas em seu todo e sua função de suporte é alterada. Numa via de mão dupla, o campo político não legitima o discurso do campo midiático e se acelera o regime de funcionamento de ambos os campos, na tentativa de organizar seus domínios de experiência.

Nesta alteração de regime de funcionamento, surgem oportunidades. Ambos os campos se reorganizam para agir um com o outro e, ao perder seu caráter central de mediador de conflitos, o campo midiático age em torno de suas lógicas para defender seus próprios interesses. O governo Kirchner vê, nesta janela de oportunidade, a chance de reorganizar politicamente as relações entre seu conjunto de valores e os atores pertencentes ao campo midiático. Assim, Cristina Kirchner insere na agenda formal de governo a necessidade de uma nova Lei de Meios Audiovisuais, em meio ao conflito agrário, e a TV Pública leva ao ar o programa 6-7-8 e sua crítica midiática, mostrando todas as contradições e os supostos interesses dos dispositivos midiáticos quando tomam um determinado posicionamento.

Outro efeito da intensificação de conflitos no espaço de interseção entre os dois campos sociais é a busca por ampliar a participação do outro no próprio campo. Compreende-se: quando o governo Kirchner age enfrentando o Grupo Clarín, há uma atribuição ao outro de uma atuação sob lógicas políticas. Para o governo, acontece algo característico de uma razão instrumental: o discurso do Grupo Clarín busca defender seu domínio, seu poder, e considera o governo um opositor político.

Este posicionamento sobretudo político que o governo atribui ao Grupo Clarín é manifestado nas edições de 6-7-8 por lógicas midiáticas em transformação. Inicialmente, como hipótese, afirmava-se que 6-7-8 era um produto midiático que representava a própria atuação política sob lógicas midiáticas. Fruto do desenvolvimento deste trabalho, é possível dizer que 6-7-8 gera novas lógicas midiatizadas, pois seus efeitos reverberam sobre o campo midiático e transformam as atuações do que há em interseção na ambiência midiatizada. Para além disso, cria novos formatos jornalísticos e reverte o foco de atenção: da política para a mídia, como ator político.

10. Aspectos teóricos da midiatização

Os meios de comunicação contribuem para desvincular as relações sociais de contextos existentes e também para reinseri-las em novos contextos sociais. Hjarvard (2012) mostra que a midiatização tem condições de se expandir em todas as direções. Quando propõe um diagrama que contrapõe forças centrífugas e centrípetas, em função da tendência de homogeneização ou de diferenciação, cada quadrante identifica uma tendência social que pode ser facilitada pelo desenvolvimento midiático.

Considerando-se os casos de 6-7-8 e PPT, percebe-se que estão localizados em um quadrante que valoriza a nacionalização, numa força centrípeta e homogeneizante que possibilita a experiência midiática coletiva. Como afirma Wolton (1996), o laço social é uma das principais virtudes da televisão geralista. O espectador, ao assistir à televisão, "agrega-se a esse público potencialmente imenso e anônimo que a assiste simultaneamente, estabelecendo assim, como ele, uma espécie de laço invisível" (Wolton, 1996: 124).

De 1990 para cá, data do original de Wolton (1996), as formas de ver e usar a televisão mudaram, mas este caráter de laço social se mantém: pode ser confirmado e fortalecido pelo uso das redes sociais. A experiência da "segunda tela", quando o telespectador assiste a um programa de TV conectado à internet e gerando novas enunciações, possibilita a identificação da audiência e estratégias de reunião de participantes da experiência coletiva. É em razão desta estratégia que os programas 6-7-8 e PPT se utilizam de hashtags para organizar o conteúdo que repercute da experiência de consumo difuso. O laço social da experiência anônima e coletiva de assistir um programa de televisão torna-se identificável em uma sociedade midiatizada.

Resgatando o que Strömbäck (2005) aponta, uma variante necessária para compreendermos as práticas jornalísticas em vigência são os modelos democráticos. Como se explica no subcapítulo 5.4, cada modelo possui características aplicáveis ao caso argentino. Numa mescla entre a democracia competitiva e participativa, 6-7-8 e PPT são exemplos pertinentes dos modelos jornalísticos correspondentes.

É possível perceber, também, que os processos históricos de retomada da democracia na Argentina são consonantes com os estudos de Strömbäck (2005), seja por coincidência ou por caracterização do modelo: logo após o fim do último regime militar, em 1983, a democracia retomava a efervescência política, e o jornalismo agia sob a proteção de preceitos democráticos básicos mediante mecanismos de mercado baseados numa demanda. Foi assim na década de 1980, o que culminou, com a eleição de Carlos Menem, na reabertura das concessões públicas de rádio e televisão para exploração do mercado.

Passada a crise econômica de 2001, que resultou na renúncia do presidente Fernando De La Rúa, Néstor Kirchner estabilizou a situação econômica do país e retomou o rumo de crescimento argentino. Com isto, a democracia se fortaleceu e suas instituições reconquistaram a confiança perdida nos anos anteriores, a participação dos cidadãos na vida pública cresceu em igual medida num governo com tendências à esquerda do espectro político. Foi na gestão de Kirchner que houve o fortalecimento do sistema de meios públicos. Porém, a radicalização e a intensificação das práticas políticas, causadas pela ou consequências da discussão sobre a Lei de Meios Audiovisuais, maximizaram o caráter de uma democracia competitiva, com aspectos iniciais de um modelo participativo.

Há particularidades no caso argentino que devem ser levadas em consideração. A participação de movimentos sociais, organizações civis, grupos sindicalizados e militantes partidários é bastante forte na política, por isso, eles detêm considerável capital político. Organizados, conseguiram fundar as bases da Lei de Meios Audiovisuais e, assim, conquistaram também capital midiático, pois obtiveram condições de acesso a concessões públicas.

É curioso perceber que as práticas de 6-7-8 e PPT correspondem às de uma democracia participativa, porém, a agenda do público à qual está sujeita a prática jornalística não parte da audiência ou de movimentos sociais ou grupos externos ao campo político, mas está atrelada às relações de poder que compõem o poder midiático e o poder político: as demandas de 6-7-8 surgem como necessidade de contrapor e defender interpretações a favor da imagem do governo. PPT, no entanto, tem sua demanda nas temáticas investigativas, em sua grande maioria destinadas a denunciar ações de políticos kirchneristas e seus aliados, além de ter comentários de Lanata que se aproximam de uma defesa do poder midiático, em consonância com os interesses econômicos e políticos do Grupo Clarín.

Um último aspecto desta análise é baseado no conceito que Hepp (2014) desenvolve para entender a midiatização da política. Para ele, as práticas midiáticas, quando absorvidas por instituições ou campos sociais distintos, funcionam como um "metacapital". Ou seja, apropriando-se do conceito de capital simbólico desenvolvido por Pierre Bourdieu, Hepp (2014) aplica-o à midiatização, considerando-a um capital localizado dentro de outro capital.

Num campo social, ao considerarmos que existem posições de dominantes e dominados, os capitais estão distribuídos desigualmente. Possuir domínio sobre as lógicas midiáticas dentro de um determinado campo significa alcançar um capital de "desempate", com o qual se possui mais condições de sobrevaler seu poder de "fazer ver" e "fazer crer".

O governo Kirchner age desta forma junto ao campo político, pois o fortalecimento dos meios públicos, a despeito de valorizar também diversos sistemas midiáticos desenvolvidos e produzidos sob moldes de jornalismo público, como o canal infantil Paka Paka, ou o canal educativo Encuentro, produz também um efeito de domínio sobre a ação política midiatizada. 6-7-8 é um produto midiático que permite uma ação partidarizada, na defesa de um viés instrumental que disputa espaço com diversos outros espectros ideológicos no campo político.

11. Circulação midiático-social

Os estudos sobre a midiatização da sociedade sugerem que a circulação é o principal ponto onde estes processos podem ser identificados e estudados. Para isto, é importante reconhecer que algumas fontes consideram relevantes as definições de campos sociais para a evolução teórica da ciência sobre estes processos. Fausto Neto (2010) e Braga (2012) reconhecem, por exemplo, a importância de Adriano Rodrigues em delimitar o campo midiático. Porém, sua noção identifica o campo numa ótica representacional, que torna público o que os demais campos sociais legitimam.

Porém, a circulação midiática não começa nem termina no campo midiático e é constantemente ressignificada pelos demais campos. Com o desenvolvimento tecnológico e a intensificação do uso de dispositivos midiáticos, estes processos de circulação tornam-se identificáveis. Como cada ator social possui suas formas próprias de produzir seus próprios conteúdos, este circuito encontra vários pontos de saliência por vias midiáticas.

Ferreira (2005) propõe um diagrama da circulação numa perspectiva midiático-social que explora a relação entre dispositivos midiáticos.

Quando analisamos a circulação midiática levando em consideração os dois programas televisivos, percebemos PPT posicionado em um primeiro nível de circulação e 6-7-8 em um segundo. Isto porque identificamos neste trabalho que o primeiro nível inclui a produção de discursos de atores midiáticos, pertencentes ao campo midiático por origem.

Colocadas em circulação, as enunciações são reconhecidas por atores midiáticos do próprio campo ou por dispositivos que fazem parte de outros campos sociais. Cada reconhecimento pode conceber uma nova representação, o que gera a circulação. É possível aferir, em especial nas temáticas análogas, que o que é pautado pelos dispositivos do campo midiático é reconhecido por 6-7-8 e representado a partir de seu próprio discurso.

O diagrama possui algumas carências para a análise. Por exemplo: é possível que o consumo difuso do terceiro nível esteja direcionado tanto ao primeiro quanto ao segundo, pois as leituras individuais são possíveis a qualquer conteúdo midiatizado. É nesta instância que os efeitos dos programas podem ser estudados em suas características mais particulares, pois é um ponto da circulação onde é possível reunir uma série de reconhecimentos individuais. Com a intensificação, a abrangência e a diversificação de uso e de públicos das redes sociais, a análise neste ponto se aproxima das mediações cotidianas.

No entanto, ao levarmos em conta a ambiência argentina, a razão instrumental praticada pelas abordagens de 6-7-8 e PPT gera polarizações que também se manifestam no consumo difuso. Esta situação suscita dúvidas no ator individual, que pode endossar um dos lados ou manter em constante suspeição o que cada polo aborda. Isto favorece uma crise de credibilidade em ambos os lados, pois se mesmo em uma temática análoga não há pontos consonantes, e se em ambos os lados a auto-reflexividade não é suficiente para apontar erros ou inconsistências, uma nova demanda surge para tentar recompor o equilíbrio. Este é um espaço que pode ser suprido por iniciativas que partem de coletivos não institucionalizados, descentralizados, que com novas iniciativas ou mesmo apropriando-se de lógicas de mídia geram novos formatos midiáticos e/ou jornalísticos.

Exemplo desta prática é o site Chequeado.com, projeto da Fundación La Voz Pública, criado em 2010. Trata-se de "um meio digital não partidário e sem fins de lucro que se dedica à verificação do discurso público e à promoção do acesso à informação e à abertura de dados"(Chequeado, 2015). Entre suas funções, se dedica a checar as informações ao vivo e de maneira colaborativa, por exemplo, de discursos presidenciais ou atos públicos, além de diversas notícias do cotidiano político da Argentina. Coletivos deste tipo ajudam a resistir à prática da razão instrumental por parte dos discursos políticos polarizados.

12. Considerações finais

Os valores históricos apontados até hoje como norteadores da prática jornalística, imparcialidade, objetividade e neutralidade, são postos em xeque em uma sociedade midiatizada. O entendimento de que os meios deixam de ser considerados suportes e passam a ser atores sociais transforma a relação que a recepção possui com o campo midiático, e isto é fundamentado também a partir dos efeitos gerados pela recepção sobre as práticas do campo.

Na Argentina, o agir midiático se torna perceptível quando analisamos 6-7-8 e PPT. Porém, é em conjunto com outras variáveis que a configuração midiática e sua relação com o campo político se transforma. Dentre elas, a que destacamos é a ambiência política que decorre da discussão e da aplicação da Lei de Meios Audiovisuais no país.

Nesta conjuntura, ao defender a lei, o governo Kirchner provoca um efeito sobre o campo político - pois suscita debates que encontram oposições entre as diversas forças políticas e mobilizam grupos que estão à margem do campo político mas que buscam, por meio da lei, capital político - e também sobre o campo midiático - que se divide entre os que se consideram ameaçados ou fortalecidos pela lei, mas também sofre transformações pela necessidade de se reorganizar em torno de seus valores e experiências.

Ao percebermos todo este ambiente de desacomodação de um regime de funcionamento normal dos campos, notou-se a capacidade que programas televisivos como 6-7-8 e Periodismo Para Todos capitalizaram para traduzir por meio de produtos midiáticos as estratégias de um conflito entre o governo Kirchner e o Grupo Clarín. Num momento em que o caráter de suporte do campo midiático não mais se sustentava, justamente pela desarmonia com o campo político, os dois programas surgem como indícios da atuação política em um ambiente midiatizado.

6-7-8 e PPT então, ao se valerem do espaço em concessões de TV aberta como a TV Pública e o Canal Trece, respectivamente, tornam-se atores de um mesmo conflito localizados em dispositivos midiáticos subordinados a instituições (governo federal e Grupo Clarín) que pertencem a distintos campos (político e midiático) e possuem interesses distintos.

Considerando seus alcances estritamente midiáticos, os dois programas ocupam um espaço de relativa igualdade de acesso, pois tanto a TV Pública quanto o Canal Trece possuem retransmissoras que abrangem a totalidade das províncias argentinas em sinal aberto. Permite-nos caracterizá-los como canais de televisão geralistas, que competem por audiências ao mesmo tempo semelhantes e diversas, potencializando, assim, o caráter de formação de um laço social coletivo e anônimo na Argentina. Não mais invisível, como diz Wolton (1996), já que são possíveis o contato e a experiência coletiva durante o programa com a participação via Twitter aderindo à hashtag sugerida na tela do programa.

Com esta experiência coletiva, que pode ser objeto de investigações futuras sobre a circulação midiática e os processos de midiatização, percebe-se que há uma variedade de efeitos que os programas suscitam na recepção.

A partir do ponto em que percebe-se uma desacomodação nas relações entre os campos sociais até a identificação de que os processos de midiatização ocorrem em suas interseções e que os programas televisivos eram indícios de transformação, o trabalho se ocupa em encontrar caminhos metodológicos possíveis para a análise do material empírico.

Identificamos, então, práticas midiatizadas e possíveis processos tentativos, num equilíbrio entre a apropriação de lógicas midiáticas, nos termos que a perspectiva institucional da midiatização aponta como estratégia das instituições externas ao campo midiático, e lógicas midiatizadas, como aponta Braga (2014) ao ressaltar o amalgamento de lógicas na interseção dos campos sociais e a importância de visibilizar e estudar as experimentações que surgem na ambiência comunicacional midiatizada.

É no nível de circulação midiática que são perceptíveis os processos de mudança e de transformação aliados ao desenvolvimento tecnológico, ao uso social dos meios e à apropriação de lógicas midiatizadas por atores externos ao campo midiático. Perceptíveis porque, levando-se em consideração estes três fatores, os ciclos, antes incompletos, começam a ser preenchidos: a experiência coletiva da televisão aberta deixa de formar um laço social invisível e se torna visível com a experiência coletiva via internet.

Outros aspectos da circulação são bastante particulares e possuem variantes baseadas nas relações políticas modificadas pela Lei de Meios Audiovisuais. Com base numa razão instrumental, tanto 6-7-8 quanto PPT acabam por reunir estratégias de defesa do poder e dos interesses aos quais pertencem por origem, o que é perceptível nas temáticas análogas.

6-7-8 produz enunciações estratégicas de defesa ao governo Kirchner em formato de crítica midiática. Por analogia, exercita em relação aos atores midiáticos uma prática bastante recorrente na crítica política perpetrada pelo campo midiático: a atribuição de uma ação contraditória, cínica, suspeita, que põe em xeque a credibilidade do ator midiático, seja coletivo ou individual.

PPT produz enunciações estratégicas de crítica ao governo Kirchner e seus aliados, em recorrência bastante superior às críticas a opositores. Na ambiência de conflito entre Grupo Clarín e governo federal, em plena campanha eleitoral legislativa, o programa reúne uma série de características que resultam por sustentar os interesses do grupo empresarial ao qual pertence.

Ao perceberem a polarização do debate, outros atores sociais emergem novas representações dos discursos produzidos pelos dois programas, ou pelos dois polos, e as coloca em circulação. Primeiro, alcançam um consumo difuso, de representações individuais, que levam a discussões em redes sociais na internet, por exemplo. Após, surgem coletivos emergentes que se aproveitam de uma demanda por novas representações que supram a lacuna de credibilidade gerada pelo conflito.

Para finalizar, entende-se que, em determinados aspectos, este trabalho é entregue em processo de defasagem natural, já que a realidade de transformações midiatizadas do campo político e midiático na Argentina segue em pleno vigor, e a ambiência retratada aqui ainda não corresponde a um processo finalizado. Se um dia chegou-se a imaginar que a sentença de constitucionalidade da Lei de Meios, proferida no fim de outubro de 2013, pudesse dar um fim à etapa desarmônica de relações políticas e midiáticas, a possibilidade se esvaiu no decorrer de 2014, quando uma nova batalha de liminares judiciais reiniciou em virtude de questionamentos sobre a divisão das empresas do Grupo Clarín.

1 O presente artigo deriva do trabalho de dissertação já concluído e apresentado em março de 2015 no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba. A pesquisa é intitulada "Midiatização da política na Argentina: Governo Kirchner versus Grupo Clarín e as transformações midiáticas e políticas no contexto de aplicação da Lei de Meios Audiovisuais.

Bibliografía:

1. Becker, B. (Janeiro/Junho de 2012). Mídia e jornalismo como formas de conhecimento: uma metodologia para leitura crítica das narrativas jornalísticas audiovisuais. Matrizes, Ano 5(2), 231-250. [ Links ]

2. Bourdieu, P. (1989). O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. [ Links ]

3. Bourdieu, P. (1997). Sobre a Televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. [ Links ]

4. Bourdieu, P. (Janeiro-Julho de 2011). O campo político. Revista Brasileira de Ciência Política(5), 193-216. [ Links ]

5. Braga, J. L. (2012). Circuitos versus campos sociais. In: M. Â. Mattos, J. Janotti Junior, & N. Jacks, Mediação & Midiatização. Salvador/Brasília: EDUFBA. [ Links ]

6. Braga, J. L. (2014). Lógicas da mídia, lógicas da midiatização? In: A. Fausto Neto, N. Raimondo Anselmino, & I. L. Gindin (Eds.), Relatos de investigaciones sobre mediatizaciones (pp. 15-32). Rosario: UNR Editora. [ Links ]

7. Chequeado. (2015). Acerca de Chequeado. Acesso em 10 de Março de 2015, disponível em Chequeado: http://chequeado.com/quienes-somos/ [ Links ]

8. Esteves, J. P. (1998). A ética da comunicação e os media modernos: Legitimidade e poder nas sociedades complexas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. [ Links ]

9. Fausto Neto, A. (Junho de 2006). Midiatização, prática social, prática de sentido. XV Encontro da Compós, 1-15. [ Links ]

10. Fausto Neto, A. (Abril de 2007). Fragmentos de uma "analítica" da midiatização. Matrizes(2), 89-105. [ Links ]

11. Fausto Neto, A. (Janeiro/Junho de 2010). As bordas da circulação... Alceu, pp. 55-69. [ Links ]

12. Fernandes, A. T. (2006). O campo político. Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto: Sociologia, 16(Série I), 41-85. [ Links ]

13. Ferreira, J. (Maio-Agosto de 2005). Poder simbólico no campo das mídias: perspectivas de estudo sobre a circulação do discurso das ONGs em dispositivos digitais na Web. Revista EPTIC, 7(2), 70-81. [ Links ]

14. Ferreira, J. (2007). Midiatização: dispositivos, processos sociais e de comunicação. Acesso em Maio de 2011, disponível em Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação: http://www.compos.org.br/files/12_jairo.pdf [ Links ]

15. Ferreira, J. (Dezembro de 2012). O caso como referência do método: possibilidade de integração dialética do silogismo para pensar a pesquisa empírica em comunicação. InTexto, pp. 161-172. [ Links ]

16. Ferreira, J. (26 de Novembro de 2014). A questão do jornalismo e cidadania na perspectiva da midiatização. Seminário debate o papel do jornalismo na formação da cidadania. [ Links ]

17. García, C. (Maio de 2011). Seisieteochistas. 678 como referente identitario. Tesina de Licenciatura. [ Links ]

18. Gomes, P. G. (Agosto de 2010). Buscando o objeto para encontrar a metodologia (ou fenomenologia da midiatização). In: A. Fausto Neto, & S. Valdettaro (Eds.), Mediatización, Sociedad y Sentido: Diálogos entre Brasil y Argentina (pp. 91-106). Rosario. [ Links ]

19. Hepp, A. (Janeiro-Junho de 2014). As configurações comunicativas de mundos midiatizados: pesquisa da midiatização na era da "mediação de tudo". Matrizes, 8(n. 1), 45-64. [ Links ]

20. Hjarvard, S. (Janeiro/Junho de 2012). Midiatização: teorizando a mídia como agente de mudança social e cultural. Matrizes(2), 53-91. [ Links ]

21. Oliván, M. J., & Alabarces, P. (2010). 678. La creación de otra realidad. Buenos Aires: Paidós. [ Links ]

22. Oliveira, F. B. (Julho/Setembro de 1993). Razão instrumental versus razão comunicativa. Administração pública, 27(3), 15-25. [ Links ]

23. Soster, D. A. (Novembro de 2013). Dialogia e atorização: características do jornalismo midiatizado. 11º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo. Brasília. [ Links ]

24. Sgorla, F. (jan/jun de 2009). Discutindo o "processo de midiatização". Mediação, 9(8), 59-68. [ Links ]

25. Strömbäck, J., & Dimitrova, D. (2011). Mediatization and Media Interventionism: A Comparative Analysis of Sweden and the United States. The International Journal of Press/Politics, 16(n. 1), 30-49. [ Links ]

26. Wolton, D. (1996). Elogio do grande público. São Paulo: Ática [ Links ]

Fecha de recepción: 31-07-2015.

Fecha de aceptación: 05-10-2015.