Introducción

Argentina ha sido históricamente un país de inmigración, y se destaca por haber recibido flujos migratorios de diversa intensidad (Modolo, 2016). Hasta el siglo XVI, el territorio estaba habitado exclusivamente por los pueblos indígenas, momento en que se produce la injerencia de los colonizadores españoles cuyos descendientes poblaron la parte central del país desde aquel siglo. Posteriormente se produjo la recepción de los grandes contingentes de inmigrantes de ultramar -entre 1895 y 1914 se dio la mayor contribución de la población extranjera de la historia argentina-, que se volcaron a ocupar las regiones despobladas del territorio nacional. De esta manera, el volumen de población no limítrofe atraída por el modelo agroexportador aumentó hasta la gran crisis económica de 1929 (Devoto, 2003). Seguidamente, el aporte de la población extranjera comenzó a decrecer; además se destacó un cambio en su composición, ya que se incrementó la participación relativa de los inmigrantes limítrofes frente a la migración de ultramar. Esta dinámica continuó, presentándose en 1991 un predominio de la migración limítrofe en la población extranjera -53,0 y 47,0 por ciento, para los extranjeros limítrofes y no limítrofes, respectivamente (Indec, 2012). En el último censo (2010), los inmigrantes provenientes de los países limítrofes representaron el 68,9 por ciento del total de la población extranjera. No obstante esta alta participación dentro de la población no nativa, esta equivalió a solo el 3,1 por ciento de la población total del año 2010, mientras que el volumen de migrantes no limítrofes de 1914 representaba al 27,3 por ciento de todos los habitantes.

Desde un enfoque histórico-demográfico, el objetivo de este artículo es analizar el impacto migratorio generado en el modelo agroexportador y su resonancia en la estructura poblacional total, dando cuenta del volumen y características demográficas básicas -sexo y edad-, y distribución espacial de la migración de ultramar durante el periodo del modelo agroexportador. Su incidencia sobre la población total, en relación al impacto en la tasa de crecimiento, los cambios en la estructura de edades, en la razón entre varones y mujeres, y en la distribución a nivel regional durante el desarrollo de este modelo. Así como también las consecuencias demográficas sobre la población total que se extienden hasta la actualidad, tras el corte abrupto de este flujo migratorio alrededor de 1930, teniendo en cuenta el contexto económico internacional y la coyuntura de la marcha política económica interna a largo de este periodo.

La mayor parte de la fuente cuantitativa corresponde a los censos de población de Argentina -los diez censos nacionales realizados hasta la actualidad-, complementado con información bibliográfica editada al respecto.

Cabe destacar que las categorías estadísticas no son neutrales, están vinculadas a diferentes explicaciones sobre cómo funciona la economía. En función de ello, se antepone el poder explicativo real de las categorías utilizadas en el fenómeno migratorio vinculado al modelo agroexportador para interpretar correctamente sus resultados y hacer un uso más preciso de ellas (Roncaglia, 2006).

Bajo el régimen monopolista español, el territorio formaba parte del Virreinato del Alto Perú. El núcleo más poderoso de la élite económica no estaba vinculado a la tierra sino a la actividad mercantil (Halperin, 1972; Mayo, 1991 y 1995). Desde la apertura del Río de la Plata a comienzos del siglo XIX, y tras la independencia formal, Argentina ingresó al sistema económico internacional. El periodo de crecimiento exportador se produjo entre 1860 y 1914, adquiriendo mayor envergadura a partir de 1880 tras la gran inmigración (de Lattes y Lattes, 1975). Conforme se solidificó el modelo agroexportador, los propietarios rurales fueron primando en el centro de la élite económica (Hora, 2014).

Algunas consideraciones metodológicas

Las dificultades de la información previa al período estadístico -etapa protoestadística (Otero, 2007)- ha sido un tema de interés de los historiadores. Así, la producción histórica realizada hasta el momento se ha concentrado en unidades de mayor tamaño como las provincias y regiones (Salvatore, 1998; Otero, 2004).

José Ingenieros calculó la población de 1850 en alrededor de un millón de habitantes (Indec, 1975). A diferencia de las estimaciones realizadas hasta entonces, entre el 15 y el 17 de septiembre de 1869 se realizó el Primer Censo de la República Argentina con una cobertura universal de la totalidad del territorio . Este operativo, al igual que los dos siguientes (1895 y 1914 ), tuvo particularidades para la captación de poblaciones en situaciones críticas -se le ha cuestionado poco cuidado de las estructuras familiares y de hogar-, rasgo común durante la llamada “estadística de autor”, en la que predominó un enfoque estadístico esencialmente individual (Otero, 2006).

La evolución histórica de la población nativa y extranjera se divide en los tres grandes grupos de edades . El grupo de 15 a 64 años, correspondiente a las personas en edades potencialmente activas, también llamadas “población en edad de trabajar”, y los dos grupos restantes potencialmente dependientes, que son los menores de 15 años y los mayores de 64 años (Indec, 2012). La división en estos grupos de edad permite calcular los índices de dependencia potencial -para jóvenes, adultos mayores, y total (UNFPA, 1998)-, que brindan una aproximación de la carga de dependencia económica de la población . El análisis se complementa con los valores de la razón o índice de masculinidad -la relación entre la cantidad de varones y mujeres multiplicada por cien (Indec, 2012)-, siendo este indicador de utilidad también para una medición indirecta del envejecimiento. Por ejemplo, ante una tasa de masculinidad baja, conocida la mayor esperanza de vida de las mujeres, podría reflejar un alto índice de envejecimiento (Dámaso Crespo, 2006).

Cabe remarcar que la información censal solo permite conocer el stock de población extranjera o migración neta al momento del operativo censal . Pese a estas limitaciones, las potencialidades de la información censal siguen siendo fuertes para obtener una aproximación a las características y repercusiones de la migración internacional (Villa y Martínez, 2004).

Respecto de la distribución espacial de la población en el conjunto del territorio nacional, deben considerarse tres variables: el crecimiento vegetativo de cada área geográfica; el volumen y patrón de asentamiento territorial del saldo neto de las migraciones internacionales; y el volumen y dirección de las migraciones internas. Tal desequilibrio se haya condicionado a la vez por causas históricas y políticas, por una estrecha vinculación con la estructura económica (Ortiz, 1948). Si bien existen grandes diferencias interregionales en el crecimiento vegetativo, consideramos que estas últimas no resultaron una variable de significativa importancia en la configuración espacial, en relación con las migraciones externas e internas (Torrado, 1983).

Respecto de la explicación del fenómeno migratorio, en las décadas de 1960 y 1970 se destacó la hegemonía de la explicación neoclásica de las migraciones , mientras que en las últimas décadas se destaca un enriquecimiento del marco teórico de las migraciones, incorporando un conjunto de teorías que descreen de la autorregulación de los mercados. Esta pluralidad de abordajes permite dar cuenta del fenómeno inmigratorio vinculado al modelo agroexportador. Previo a este, se observa una fuerte política de incentivo a la atracción de inmigrantes selectiva a los europeos (Zolberg, 1989), que no tuvo el resultado deseado. No obstante, generó las condiciones para que, cuando el modelo agroexportador demandara las fuerza de trabajo necesarias, se produjera el significativo saldo migratorio externo, en un contexto internacional en el que se destacaron las grandes oleadas migratorias interoceánicas hacia los países del llamado Nuevo Mundo (Arceo, Fernández y González, 2019), resultando la Argentina, en las dos primeras décadas del siglo XX, el país de América con mayor participación relativa de inmigración extranjera (Lattes, Oteiza y Graciarena, 1986).

El correlato demográfico del largo periodo de dominio español (siglos XVI-XVIII)

Cabe destacar que antes de la llegada de los españoles a estas tierras tuvo lugar la conquista por parte de los incas, hacia 1480. Estos desarrollaron un sistema de comunicaciones con caminos y centros de aprovisionamiento que unían Perú y Bolivia con el norte y el oeste argentino y con Chile (Razori, 1945).

En 1542, los españoles fundaron el Virreinato del Alto Perú, siendo su antecedente la decadencia del régimen feudal en Europa a finales del siglo XV (Santos, 1987). El absolutismo monárquico y el auge de las ideas mercantilistas, juntamente con la necesidad de la expansión ultramarina, trasladó el centro de la economía mundial al océano atlántico bajo el dominio de España y Portugal (Anderson, 1984; Ferrer, 2004).

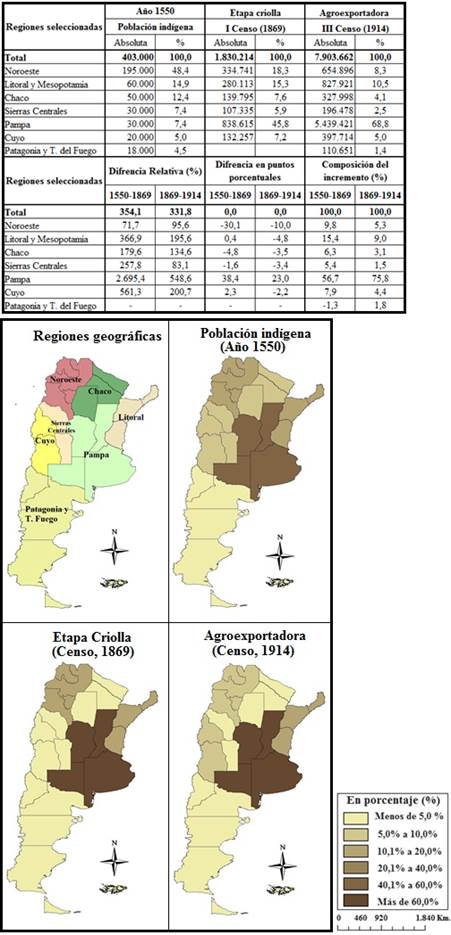

Tras la llegada de los conquistadores españoles, al comenzar el final de la cultura indígena en la Argentina, se estima que la población era de alrededor de 400.000 personas, distribuidas en las diversas regiones en proporciones casi inversas a las actuales. La mayoría de los nativos estaban asentados en el actual NOA, y poseían una fuerte articulación con el centro minero de Potosí -la región más dinámica y densamente poblada (Giovannetti, 2005). En menor medida, el centro del territorio argentino fue sometido al mercado potosino modelado por España. La ciudad de Córdoba -ubicada en el centro del país- era la sede de la aduana seca que evitaba el tráfico de plata a través del puerto de Buenos Aires. Mientras que el resto del país quedó fuera de las relaciones mercantiles de intercambio, siendo el área pampeana la más aislada, dedicada a actividades ganaderas de subsistencia, concentrando solo a la décima parte de la población (Ferrer, 2004; ver gráfico 1). Durante los dos siglos del Virreinato del Perú, se sostuvo la misma distribución poblacional: 65 por ciento en el Noroeste, Centro y Cuyo, y el 35 por ciento en el Litoral (Comadrán Ruiz, 1969).

En las posiciones coloniales sudamericanas , el régimen monopolista español (Agudelo, 2011; Rojas, 2004) impuso un régimen esclavista a los aborígenes (Bagú, 1949), que produjeron riquezas mineras (Heckscher, 1994) suficientes para mantener su hegemonía a lo largo de 200 años (Silveira, 1999; Brailovsky y Foguelman, 1993), según las leyes de Indias (Silveira, 2003).

Durante este periodo, lograron controlar el territorio Argentino y la sociedad indígena mediante una incipiente red urbana -que se mantuvo hasta la Independencia. Cada ciudad se fundó en medio de un pueblo indígena distinto, en donde la consolidación de las distintas etnias indígenas con los centros de colonización -futuras capitales de provincias- resultaron de gran importancia para la caracterización del futuro pueblo argentino (Razori, 1945; Canal Feijóo, 1951). Las autoridades coloniales impusieron restricciones para la movilidad de las personas, ingresando solo una mínima cantidad de españoles y extranjeros de otros orígenes (Indec, 1983).

Dada la reducida cantidad de extranjeros y la escasez de mano de obra indígena -elemento indispensable en el proyecto económico de los colonizadores-, las autoridades coloniales recurrieron al ingreso de esclavos africanos en la futura República Argentina (Indec, 1983).

Gráfico 1. Población en regiones seleccionadas. Años 15501, 18692 y 1914

Fuente: Elaboración personal en base a datos de Comadrán Ruiz (1969) y censos de población de 1869, 1895, 1914 y 1980 (Indec, 1983).

Nota: (1) Como referencia, se consideró 1553, fundación de Santiago del Estero (Indec, 1983). (2) El primer censo nacional de población de 1869 no computa la población de la región Patagónica ni la del Chaco, debido a que no ejercía un control supremo soberano en estas dos regiones .

Avances hacia el modelo agroexportador y del dominio del territorio por parte del Estado (1800-1880)

Ante las derrotas militares, la monarquía española debió firmar concesiones en sus colonias; por ejemplo ceder el puerto de Buenos Aires a los británicos (Tratado de Utrecht, en 1713). El predominio inglés en el comercio internacional (Sánchez-Albornoz, 2002) sustituirá la racionalidad monopolista española (Cárcano, 1972) y transformará a Buenos Aires en la ciudad principal de la economía colonial, debido a lo estratégico de su puerto (Silveira, 2003; Moreno y Mateo, 1997).

Durante el período 1700-1760, el centro territorial comenzará a desplazarse desde el Noroeste hacia el Litoral, quebrando el eje que integraba a las diferentes regiones (Tandeter, 1992; Moutoukias, 1999).

En 1776, la Corona española fundó el Virreinato del Río de la Plata con el objetivo de proteger sus posiciones coloniales ubicando su capital en Buenos Aires (Kossok, 1959). La población total del Virreinato del Río de la Plata alcanzaba las 200.000 personas, de las cuales 24.205 se encontraban en Buenos Aires (solo 12,1 por ciento de la población total). Además, habilitó el comercio directo entre Buenos Aires y España mediante la reglamentación del libre comercio en 1778 (Lamikiz, 2007; Silveira, 2003). Ambos hechos produjeron, luego de dos siglos, una nueva división geográfica del imperio español. Las rutas mercantiles de la época se modificaron, desintegrando el vínculo entre las regiones; asimismo se produjo un desplazamiento de la riqueza y la población hacia el sudeste. Esto generó un ingreso masivo de nuevas manufacturas europeas -dando lugar al ascenso de una incipiente burguesía porteña (Rofman y Romero, 1997)- y el surgimiento de nuevos productos exportables del Litoral.

A lo largo del siglo XVIII, se produjo el derrumbe de la potencia colonial hispánica (Galeano, 1979), mientras que el desarrollo de la Revolución Industrial, basada en la racionalidad liberal, inauguraba la era del capitalismo industrial a nivel internacional -se generó el pase de la fase comercial a la industrial en el capitalismo, destacándose la expansión colonial del imperio británico (Piqué, Navarro, Harracá, Benchimol y Aldama, 2017). Las transformaciones de las Cortes de Cádiz generó una crisis de la monarquía española en 1808, siendo determinante para el surgimiento del primer liberalismo español, que no fue un movimiento homogéneo sino una amalgama de doctrinas que limitó parcialmente el poder real (Fernández Sarasola, 2011). Asimismo, la Revolución Francesa impregnó el declive del absolutismo, y el estado de crisis financiera de la monarquía española llevó a la firma de concesiones con Inglaterra, Francia y Holanda.

En este contexto, las guerras de independencia de los países sudamericanos concluyeron con el Virreinato del Río de la Plata (Halperin Donghi, 1984), destacándose Argentina por independizarse del poder español en mayo de 1810, con anterioridad a otros territorios (Kossok, 1959).

Tras la liberación formal de España en 1810 , se instauró una confederación de provincias , en donde existían dos proyectos de desarrollo contrapuestos, vinculados a dos sectores de la clase dominante. Por un lado, el “caudillismo” del interior, que proponía desarrollar la agricultura y la industria, y recibir parte de las rentas fiscales portuarias detentadas por Buenos Aires (Margulis, 1977) -coexistiendo ideas heterogéneas a su interior-; y por el otro, la incipiente burguesía porteña partidaria del librecambio , que deseaba avanzar con la ganadería extensiva (Ferrer, 2004), vinculada a los intereses ingleses (Rofman y Romero, 1997). El triunfo de esta última generó la inserción en la nueva división internacional del trabajo como subsidiaria de la expansión inglesa (Oddone, 1975; Galeano, 1979).

En 1853, se adoptó la primera constitución liberal argentina de tipo notabiliar -la Constitución de la Confederación Argentina refleja ya una clara conciencia de unidad nacional (Borges Morán, 2000)-, en la que coexistían elementos del antiguo régimen (Forte, 1997). En ella se le otorga a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los nacionales, con el objetivo de impulsar la inmigración europea (Modolo, 2016). A pesar de la legislar a favor de la inmigración, y de evidenciarse una significativa corriente migratoria en el norte del continente, los intentos de atraer europeos no presentaron buenos resultados (Margulis, 1977).

Luego de 70 años de luchas civiles, se abolieron las milicias provinciales mediante el pacto político de la Liga de los Gobernadores (Rapoport, 2007; Raimundo, 1981), adjudicando el monopolio del uso de la fuerza al ejército nacional, por lo que, hacia 1880, el dominio total del territorio quedó en manos del gobierno nacional. Esto permitió el advenimiento del Estado nacional (Raimundo, 1981), que propiciará las bases del “modelo agroexportador” (Rofman y Romero, 1997). En efecto, Adamovsky (2009) señala que la Liga de Gobernadores supuso para su coordinación una serie de acuerdos entre grupos de poder provincial, basados en beneficios asociados al desarrollo del modelo agroexportador.

Los cambios demográficos del modelo agroexportador (1880-1930) y su impronta en la distribución poblacional actual

En el siglo XIX, Inglaterra conservó sus ventajas por la temprana industrialización y expandió su imperio -denominado imperio liberal, a diferencia del imperio mercantilista que lo precedió (Trías, 1976)- de la mano de la incipiente burguesía porteña vinculada al puerto de Buenos Aires (Rofman y Romero, 1997) mediante la expansión de la frontera para la explotación agropecuaria extensiva (Ferrer, 2004). Con este objetivo, las inversiones inglesas se dirigieron a generar la infraestructura básica de transporte y comunicaciones en la región pampeana (Raimundo, 1981), destacándose la veloz expansión del ferrocarril (Silveira, 1999) -incentivada por el Estado argentino-, que redujo aún más el modesto intercambio interprovincial, perjudicando fuertemente a las regiones del interior . De esta manera, durante las primeras tres décadas de la segunda mitad del siglo XIX, se produjo la transición del modelo ganadero al modelo agroexportador .

La población extranjera siguió la dinámica mencionada. El primer censo nacional de población, de 1869, relevó 221.456 inmigrantes, o sea que los extranjeros representaban el 12,1 por ciento del total poblacional (Indec, 1952); y en el segundo censo, de 1895, la población extranjera ascendió a 1.027.407 personas -que en términos relativo representaban el 25,4 por ciento del total de habitantes-, superando ampliamente al aporte del componente natural o vegetativo durante los periodos 1869-1895 y 1895-1914 (Lattes, 1971) -la tasa de crecimiento anual medio intercensal de los nativos fue de 24,8 y 32,4 por cada 1.000 habitantes, y 61,7 y 44,7 por mil en los extranjeros, en los periodos intercensales mencionados, respectivamente (Indec, 2012).

A nivel internacional, la segunda Revolución Industrial (1871-1914), consolida la doctrina del librecambio . Bajo esta nueva división internacional del trabajo, la periferia no era relevante solo como mercado consumidor de manufacturas y proveedor de materias primas -en función de su renta diferencial a escala internacional-, sino también como espacio para la inversión extranjera directa (IED) y para las inversiones del sistema financiero de los países centrales -que se interesaron por los títulos de la deuda pública. El mercado internacional de capitales aportó a la renovación de la producción exportable pampeana, articulada a la expansión de los mercados europeos de la lana y luego de la carne -ovina y vacuna- (Míguez, 2006 y 2008; Hora, 2010). En concordancia, el aporte del factor humano se dio producto del incremento del flujo migratorio . El tercer censo, realizado en 1914 , registró 2.363.195 inmigrantes, equivalentes al 29,9 por ciento del total de habitantes , alcanzando el pico máximo en la historia poblacional argentina (Indec, 1998) y el más alto de América (Lattes et al., 1986); como consecuencia, la tasa de crecimiento medio de la población total fue la más elevada hasta la actualidad: de 35,7 por mil entre 1895 y 1914 (Modolo, 2016).

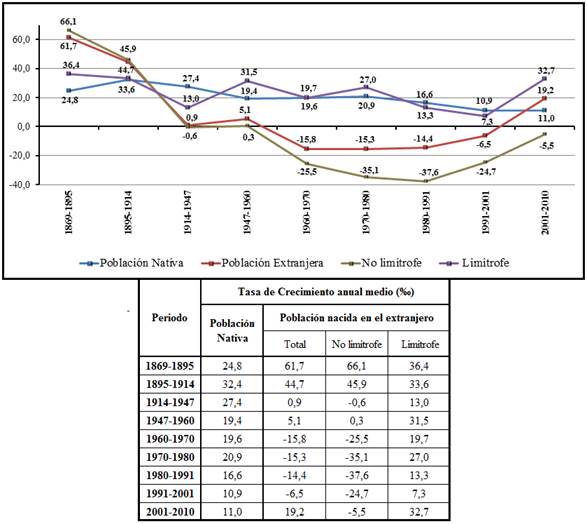

Debido a la crisis económica mundial de 1930, concluye la etapa del modelo agroexportador y se interrumpen los flujos migratorios de ultramar . En los censos siguientes, los extranjeros no limítrofes presentan una tasa de crecimiento anual medio negativa -con excepción del periodo intercensal 1947-1960, con un valor de solo 0,6 por mil (ver Gráfico 2)-, generando un descenso del crecimiento de la población total.

Gráfico 2. Tasa de crecimiento poblacional anual medio (por mil), nativa, limítrofe y no limítrofe. Total del país. Años 1869/2010.

Fuente: Elaboración personal en base a datos de Martin de Moussy (1864), De la Fuente (1872 y 1895), Martínez (1916), Azara (1923), Dirección Nacional de Investigaciones (1952), Dirección Nacional de Estadísticas y Censos (1960), Maeder (1968) y censos de población (Indec, 1974, 1983, 1996, 2006 y 2012).

Nota: La tasa de crecimiento anual medio fue calculada utilizando la función geométrica. Su fórmula de cálculo es la siguiente: rz = [t√(Pf/P1) - 1] * 1000, siendo rz: la tasa de crecimiento medio anual del año z por cada 1.000 habitantes; y t: el tiempo transcurrido entre la población inicial y la población final (medido en años y fracciones correspondientes).

A partir de 1947, el crecimiento de la población nativa supera a los extranjeros, debido a que la tendencia de los inmigrantes no limítrofes se impone sobre los limítrofes en la situación del total de los extranjeros, que es revertida recién en el último periodo intercensal (ver Gráfico 2).

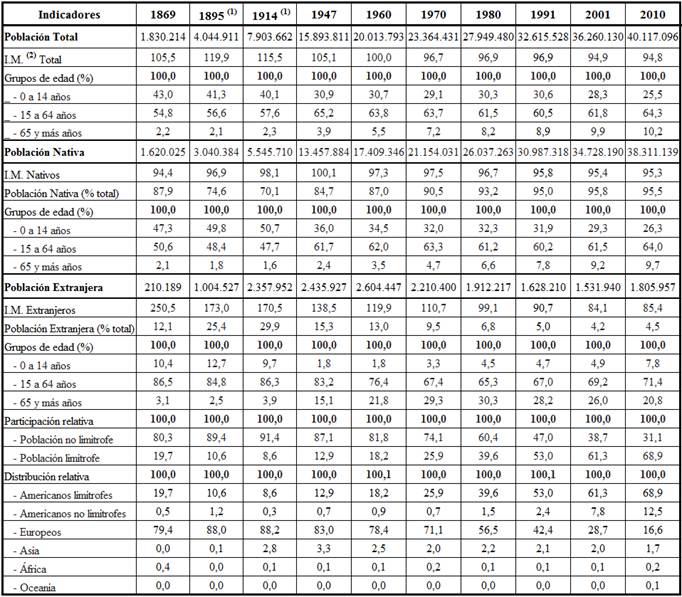

La contribución de la población extranjera de ultramar generó un aumento del grupo en edad activa de 15 a 64 años en la población total. En 1869, el porcentaje de población en edad de trabajar de la población total fue 4,1 puntos porcentuales (p.p.) superior a la población nativa. En 1895 y 1914, los aportes fueron de 8,2 y 9,9 p.p., respectivamente, mientras que en 1947 fue de solo 3,5 p.p., siendo a partir de 1970 inferior a 0,5 p.p.

La participación del grupo de los adultos mayores no superaba el 2,3 por ciento de la población total en el periodo 1869-1914. Sin embargo, la interrupción del flujo inmigratorio europeo masivo, producto de la crisis económica mundial de 1930, elevó su peso relativo a 3,9 por ciento en 1947 -considerando solo la población nativa, el porcentaje de personas de 65 años y más era solo de 2,4 por ciento- debido al cambio de la composición de la estructura de edad de los extranjeros (ver Cuadro 1).

El aumento de la proporción de adultos mayores en la población extranjera se produce hasta 1980, cuando alcanza el 30,3 por ciento. Es el último año censal en que los inmigrantes no limítrofes son mayoría dentro de la población extranjera. Esto generó un incremento de la proporción de adultos mayores en la población total de alrededor de 2 p.p. entre 1947 y 1980. A partir de 1991, se produce una disminución relativa del grupo etario de 65 años y más en los extranjeros dado el aumento relativo alcanzado por la migración limítrofe; no obstante, la proporción de los adultos mayores continuó siendo mayor en comparación con la población nativa.

Como los inmigrantes de ultramar fueron mayoritariamente varones -en los tres primeros censos, el valor de índice de masculinidad superó 170 varones cada 100 mujeres-, los índices de masculinidad de la población total en 1895 y 1914 resultaron los más elevados hasta la actualidad (Indec, 2012).

1947 presentó una abrupta caída de los índices de masculinidad en la población extranjera debido a la disminución del stock de población no limítrofe. Esta tendencia, sumada al lento pero continuo incremento de la población limítrofe mayormente femenina, generó en 1991 un valor del índice de masculinidad de la población extranjera inferior a la población nativa (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Índice de masculinidad y Población nacida en el extranjero según censos de población. Total del país. Años 1869-2010

Fuente: Elaboración personal en base a datos de los censos de población de 1869 a 2010 (De la Fuente [1872 y 1895], Martínez [1916], Dirección Nacional de Investigaciones [1952], Dirección Nacional de Estadísticas y Censos [1960], Indec [1974, 1983, 1996, 2006 y 2012]).

Nota: (1) Para el censo de 1895, se consignaron 60.000 “personas sustraídas a la operación censal” y 30.000 indígenas “fuera del imperio de la civilización”. Para el censo de 1914, se consignaron 18.425 habitantes calificados como “población autóctona”, la cual no está incluida en el cálculo de distribución relativa regional, porque no se encuentra detallada su ubicación geográfica. (2) Índice de masculinidad (I.M.) es la razón entre varones y mujeres de una población multiplicada por 100. Muestra el número de varones por cada 100 mujeres y puede expresarse para la población total y para distintas edades (Indec, 2012).

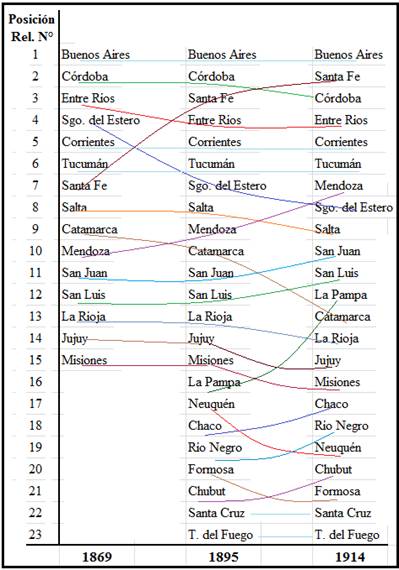

El correlato demográfico del modelo agroexportador afectó la distribución de la población a nivel regional, que exhibe en la nueva organización estructuras claramente diferenciales: en un extremo, el “capitalismo pampeano”; áreas intermedias con relativo nivel de diversificación -Córdoba, Tucumán y Cuyo-; y las provincias de producción tradicional, vinculadas con la pasada economía potosina, destacándose la disminución del peso relativo de la población de las provincias del Noroeste -con excepción de Tucumán (ver Gráfico 3)- y el incremento demográfico del Litoral pampeano (Cicerchia, 2005).

Gráfico 3. Ranking de posiciones relativas de la distribución de la población

según provincias (en %). Años 1869, 1895 y 1914.

Fuente: Elaboración personal en base a datos de los censos de población de 1869 a 1914 (De la Fuente [1872 y 1895] y Martínez [1916]).

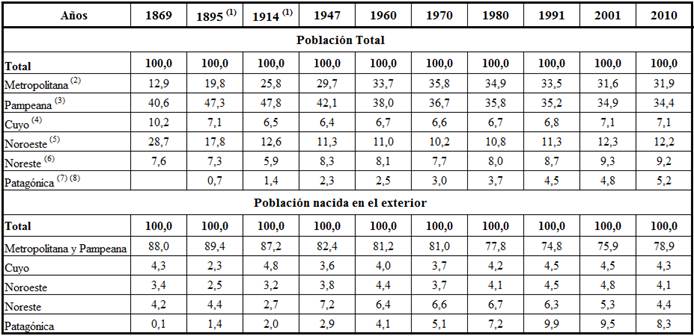

El modelo agroexportador -como se ha mencionado- se apoyó en la incorporación de tierra (Hora, 2014), ampliando la frontera ganadera mediante las sucesivas campañas contra los nativos, provocando una fuerte concentración de la propiedad de la tierra y una extranjerización parcial (Peña, 1969). No obstante, la abundancia de tierras y la ausencia de economías de escala contribuyó también a la supervivencia e incluso a la expansión de pequeñas explotaciones familiares (Hora, 2014). En consecuencia, el modelo agroexportador aceleró significativamente el desplazamiento del centro demográfico del país desde las zonas del centro-oeste y noroeste hacia el Litoral -especialmente a las áreas metropolitana y pampeana. Así, entre 1869 y 1914 la participación relativa de las regiones metropolitana y pampeana pasó del 53,5 por ciento al 73,6 por ciento del total poblacional -concentrando más del 87 por ciento de los extranjeros . Este incremento se dio a expensas de la región Noroeste y en menor medida de las regiones de Cuyo y Noreste (ver Cuadro 2).

Cuadro 2. Distribución relativa de la población total y extranjera según regiones. Años 1869/2010.

Fuente: Elaboración personal en base a datos de los censos de población de 1869 a 2010 (De la Fuente, 1872 y 1895; Martínez, 1916; Dirección Nacional de Investigaciones, 1952; Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, 1960; Indec, 1974, 1983, 1996, 2006 y 2012).

Nota: (1) Para el censo de 1895 se consignaron 60.000 “personas sustraídas a la operación censal” y 30.000 indígenas “fuera del imperio de la civilización”. Para el censo de 1914, se consignaron 18.425 habitantes calificados como “población autóctona”, la cual no está incluida en el cálculo de distribución relativa regional, porque no se encuentra detallada su ubicación geográfica. (2) Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires. (3) Interior de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. (4) Mendoza, San Juan y San Luis. (5) Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. (6) Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. (7) Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (8) En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por razones del litigio existente, las islas del Atlántico Sur no fueron censadas.

La desigualdad demográfica a nivel regional, heredada del modelo agroexportador, lejos estuvo de revertirse durante el proceso de industrialización debido a que se aprovechó la proximidad de los mercados consumidores por sobre el origen de los insumos. De esta manera, para 1937, el 73,6 por ciento de los productos elaborados se concentraban en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (CFI, 1990); para 1953 este valor descendía a 61,5 por ciento; y en 2010 aumentaba a 62,8 por ciento de la producción nacional (Velázquez y Manzano, 2015). El peso relativo de las regiones metropolitana y pampeana, entre 1914 y 1980, superó el 70 por ciento de la población total, presentando una leve disminución en el censo de 1991, para estabilizarse en torno al 66 por ciento según los dos últimos censos (2001 y 2010) (ver Cuadro 2).

Conclusiones

Tras la llegada de los conquistadores españoles y durante los dos siglos del Virreinato del Perú, sometido a medidas de restricción al ingreso de extranjeros por parte de las autoridades, la población estuvo distribuida en las distintas regiones en proporciones casi inversas a las actuales, destacándose el área pampeana por ser la más despoblada, que concentraba solo la décima parte de la población del actual territorio argentino.

Con la caída del régimen monopolista español, y en simultáneo con la avanzada del predomino inglés en el comercio internacional, comenzó a desplazarse el centro territorial argentino desde el Noroeste hacia el Litoral, vinculado además al protagonismo que fue tomando Buenos Aires en la economía colonial. De manera que Buenos Aires se convirtió en la capital del Virreinato del Rio de la Plata en 1776, concentrando solo el 12,1 por ciento de la población total.

Producida la liberación formal de España, se estableció una lucha interna por la orientación de la política económica entre los sectores de la clase dominante. La burguesía porteña, apoyada por los intereses ingleses, logró imponerse. Su proyecto, basado en el aprovechamiento de la productividad de la ganadería extensiva, se insertó en la nueva división internacional como subsidiaria de la expansión inglesa.

Pese a los incentivos del gobierno por atraer los inmigrantes europeos considerados necesarios para expandir el modelo ganadero, no se consiguieron los resultados deseados: hacia 1854, solo había 82.800 extranjeros.

La estabilización del modelo agroexportador, apalancado por la fuerte introversión inglesa, combinada con la coyuntura internacional, resultaron en un stock de inmigrantes de ultramar superior al millón en 1895, y claramente por encima de los dos millones en 1914 -el 29,9 por ciento de los habitantes eran extranjeros, una proporción récord. Este aluvión de inmigrantes de ultramar generó un aumento del grupo en edad activa cercano a los 10 p.p. en la población total en 1895 y 1914, al mismo tiempo que disminuyó la proporción de adultos mayores por debajo el 2,3 por ciento de la población en este periodo. Además, se modificaron los índices de masculinidad de la población total, generando los valores más elevados hasta la actualidad.

Debido a la crisis internacional de 1930, se desmoronó el modelo agroexportador y por tanto se interrumpió el flujo de extranjeros de ultramar, pasando la población no limítrofe a tener un crecimiento negativo hasta la actualidad -tras una violenta caída en el intervalo censal 1914-1947.

El censo de 1947 dio cuenta de un crecimiento de la población nativa mayor a los extranjeros, debido al predominio de la tendencia de los inmigrantes no limítrofes en el conjunto de los extranjeros, que sería revertida recién en el último periodo intercensal. En este año, el aporte a la población en edad de trabajar por parte de los extranjeros fue de solo 3,5 p.p. -siendo a partir de 1970 inferior a 0,5 p.p.-, y los adultos mayores aumentaron su peso relativo en la población total en 3,9 por ciento respecto de 1914 -siendo la participación relativa de las personas de 65 años y más, en la población nativa, de tan solo 2,4 por ciento. El incremento de la proporción de adultos mayores en la población extranjera se produjo hasta 1980 -alcanzado el 30,3 por ciento-, coincidente con el último año censal en que los inmigrantes no limítrofes fueron mayoría dentro de la población extranjera, siendo su correlato un incremento del peso relativo de las personas de 65 años y más en la población total de alrededor de 2 p.p. entre 1947 y 1980.

El abrupto descenso de la población no limítrofe desembocó en una fuerte reversión en el índice de masculinidad de 1947. La mayor presencia masculina de los inmigrantes de ultramar resonó en el valor del índice de masculinidad de los extranjeros hasta 1991; a partir de entonces, resultó inferior a la población nativa.

El correlato demográfico del modelo agroexportador aceleró vertiginosamente el desplazamiento del centro demográfico del país desde las zonas del Centro-oeste y Noroeste hacia el Litoral, respecto del ritmo sosegado del periodo 1810-1860. Así, entre 1869 y 1914, la participación relativa de las regiones metropolitana y pampeana pasó del 53,5 al 73,6 por ciento del total poblacional -concentrando más del 87 por ciento de los extranjeros. A partir de la desigualdad demográfica regional heredada, se valoró más la ubicación de los consumidores por sobre los insumos. El peso relativo de las regiones metropolitana y pampeana entre 1914 y 1980 superó el 70 por ciento de la población total, presentando una leve disminución en el censo de 1991, para estabilizarse en torno al 66 por ciento según los dos últimos censos (2001 y 2010).