Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Andes

versão On-line ISSN 1668-8090

Andes vol.32 no.1 Salta jun. 2021

ARTICULO ORIGINAL

Migración y acceso a la tierra urbana en la década de 1990: el caso de la comunidad indígena Toba-qom “Yape” de Bernal Oeste, Provincia de Buenos Aires

(Migration and urban land access in the 1990s: the case of the indigenous community Toba-qom “Yape” of Bernal oeste, province of Buenos Aires)

Juan Manuel Engelman Garreta

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires

Argentina

jmengelman@hotmail.com

Fecha de ingreso: 04/06/2020.

Fecha de aceptación: 01/03/2021

Resumen

La comunidad toba-qom “Yape” actualmente está conformada por varias familias indígenas ubicadas en diferentes barrios de Bernal Oeste -partido de Quilmes, y en otras localidades de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). La migración de parientes, y el crecimiento demográfico natural a lo largo de los años enseña una modalidad de dispersión urbana en forma de “mosaico”. El entramado de relaciones de parentesco y alianza fueron y son la base principal de la organización etnopolítica, nutrida desde trayectorias laborales y de múltiples desplazamientos secundarios al interior de la región. El presente trabajo tiene por objetivo analizar el escenario y el interjuego en que se producen las modalidades y estrategias de acceso a la tierra de familias indígenas en la periferia urbana. Para ello abordaremos el nivel macro de condicionamientos históricos y estructurales en el rol de las familias indígenas, las políticas públicas de regularización de tierras, así como en las formas asociativas que cohesionan diversos actores sociales en el ámbito local y barrial.

Palabras Clave: Migración; Indígenas en la Ciudad; Toba-qom; Organización Etnopolítica; Acceso a la Tierra

Abstract

The toba-qom “Yape” community is currently conformed by several indigenous families located in different neighborhoods in Bernal Oeste -Quilmes district-, and in other locations of the Metropolitan Region of Buenos Aires (MRBA). Throughout the years, both the migration of relatives as well as the natural demographic growth show an urban dispersion in a “mosaic” shape. The network of kinship and alliance relationships have been the support of the ethnopolitical organization based in the trajectories from multiple and secondary displacements into the region. The main objective of this work is to analyze both the scene in which indigenous families employed different ways and strategies to access to the land in the urban periphery and their interaction. To this end, we will consider the macro level of historical and structural conditioning in the role of indigenous families, the public policies of land regularization, as well as the associative forms that relate various social actors at the local and neighborhood level.

Key Words: Migration; Indigenous in the City; Toba-qom; Ethnopolitical Organization; Land Access

Introducción

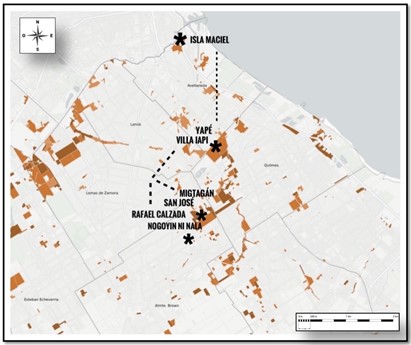

El presente trabajo busca sistematizar un conjunto de experiencias que atravesaron diversas familias indígenas del pueblo toba-qom para acceder a la tierra urbana en la zona sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) entre las décadas de 1980 y 1990. Específicamente retomaremos las vivencias protagonizadas por aquellas unidades familiares que hoy en día integran la comunidad toba-qom “Yape”, ubicada en Bernal Oeste, localidad del partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires (Ver Mapa Nº1)1.

Mapa Nº1. Recorrido migratorio de las familias indígenas toba(qom) desde Isla Maciel a la Villa Iapi, y sus desprendimientos hacia el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recuperados de: https://inakes.carto.com/builder/cba841f7-2dbd-40b0-8ffd-23370b3e60f5/embed

Desde hace décadas que miembros del pueblo toba-qom -tíos, tías, primas, primos y parientes de segundo grado- conviven en el sur del conurbano bonaerense, producto de la migración y de la organización etnopolítica local. Es decir que aunque nos centramos en una experiencia en particular, el trabajo busca visibilizar el entramado de relaciones interculturales que históricamente cohesionan a diversos actores sociales en general y a los indígenas en particular. O en otras palabras, la presencia indígena en el ámbito urbano y periurbano no puede ser analizada a partir de un criterio geográfico compartido –es decir: un territorio no es igual a una comunidad-. En su mayoría, las familias y miembros indígenas que migraron comparten una historia de violencia -directa e indirecta- y de expropiación y expulsión territorial en sus lugares de origen.

Este entramado de sentidos comunes se entronca con una auto-percepción del indígena en la ciudad que rememora un pasado en un presente completamente resignificado, ya que no hay contradicción entre el “supuesto abandono territorial”, su identidad étnica y su posición de clase. Este tipo de abordaje se nutre de la aplicación teórica, y de repensar epistemológicamente el uso de conceptos antropológicos tales como el de “comunidad” a la hora de trabajar la categoría “indígenas urbanos”. En esta línea, Liliana Tamagno2 propone la noción de “nucleamiento” para referirse al proceso migratorio de la población indígena y a su capacidad de nuclearse, en la medida que las condiciones materiales lo permitan, en espacios geográficamente diferentes y lejanos a los de origen. La presencia indígena en la ciudad, se torna en un estudio amplio y abarca así una gran cantidad de aspectos históricos de la vida familiar, organización, desplazamiento, trabajo, participación, ingresos, vivienda, educación, salud, territorio e identidad, de una diversidad de pueblos originarios que arribaron a tejidos sociales más heterogéneos de los de origen3. Sin embargo, el presente trabajo busca abrir un camino particular. Se trata de describir las estrategias y modalidades que llevaron adelante el conjunto de familias indígenas de la comunidad “Yape” de la localidad de Bernal, al articular diversas redes parentales y de alianza intercultural con el objetivo de adquirir la propiedad de sus terrenos en el marco del Programa Arraigo. Iniciativa estatal implementada a partir del año 1991, que buscó impulsar acciones para regularizar la tenencia urbana de las tierras fiscales nacionales4. Por otra parte, el presente abordaje se inserta en una línea de trabajo antropológico que intenta superar aquellas propuestas de análisis que asumen la “problemática indígena” como un campo de complejas dificultades derivadas de una supuesta naturalización de la resistencia étnica5. La elección de esta postura busca operativizar la articulación de falsos opuestos –como son el de etnia/clase o rural/urbano-, que no hacen más que reproducir una definición ahistórica de lo indígena. El quiebre de esta barrera de sentido, nutrido muchas veces por la propia disciplina antropológica, se vuelve fundamental a la hora de analizar la organización etnopolítica en los ámbitos rurales, periurbanos y urbanos. Advertirlo implica otorgarle una relevancia teórica al conflicto no como esencia, sino como consecuencia de las interacciones de los sujetos y las condiciones en que se disputan derechos, así como se dinamizan reclamos en torno a los territorios y a la mejora de las condiciones de vida. De esta manera describiremos numerosas situaciones e instancias transitadas por las familias indígenas toba-qom de la zona sur de la RMBA (durante las últimas décadas del siglo XX) como hechos claves que nos permitan avanzar y reflexionar en torno a la comprensión del fenómeno étnico moderno. José Bengoa expresa que

la etnicidad de hoy no es la cultura campesina de las antiguas comunidades rurales. En esas comunidades se vivía la cultura. No era necesario representarla. Al reconstruirse en las ciudades, requieren de un relato que las explique y represente. Es una reinterpretación de las culturas e identidades indígenas tradicionales a partir de la vida en un espacio de multiculturalidad6.

Para el autor, la etnicidad actual se ha ampliado y es esa ampliación la que permite redefinir los límites étnicos7 y el campo de interacción de la población indígena en relación al entorno y al Estado. La puesta en acción de la identidad étnica -entendida como “etnicidad”8- hoy en día comienza a mostrar cierto nivel de visibilización y autoadscripción étnica positiva. Ejemplo de ello es que las y los miembros la comunidad toba-qom “Yape” viven en la ciudad y ya no se esconden en ella. Este fenómeno es parte de un proceso de toma de conciencia indígena y es el que pasaremos a describir en las próximas páginas. Se trata de señalar que el escenario intercultural ha sido históricamente un catalizador -ya sea para incentivar o limitar- los procesos de organización etnopolítica y de etnización9 de sentidos y espacios. No obstante ello, aquí nos interesa señalar cuáles fueron las condiciones -migratorias, barriales, de participación, organización indígena local, etc.- que transitaron las familias indígenas, así como las experiencias que favorecieron operativizar el acceso a la tierra urbana en el marco de una autopercepción indígena positiva en el contexto citadino.

A través de las siguientes páginas abordaremos el proceso migratorio y las vivencias primarias que marcaron las trayectorias de las familias indígenas en el sur de la RMBA. Puntualizaremos en las relaciones de parentesco para comprender los comienzos de su organización etnopolítica y participación barrial en la ciudad. Los vínculos y condiciones que permitieron las migraciones hacia Buenos Aires no pueden ser estudiados de forma aislada. Lejos estamos de considerar teóricamente la organización de las familias indígenas como grupos cerrados o como sistemas sociales completos10 -villa miseria, barrio indígena, etc.-. Más bien y en relación con los objetivos propuestos, la idea es rescatar la complejidad y la heterogeneidad de relaciones existentes. En segundo lugar, identificaremos las formas de participación indígena en diversas instituciones barriales -sociedades de fomento, clubes, cooperativas- para adentrarnos en la implementación del Programa Arraigo y su proceso de aplicación en términos de organización colectiva para caracterizar cómo fue el pago de los terrenos, las responsabilidades y obligaciones de las y los beneficiarios. Por último, en el apartado de reflexiones finales nos interesa enriquecer y contribuir a la definición de herramientas que faciliten instrumentar los reclamos territoriales de población indígena en la ciudad ante el Estado.

La hipótesis general del presente trabajo es que las experiencias de las familias indígenas en el entramado de vínculos y formas de participación vecinal en el sur de la RMBA, en algunos casos, operativizó medios que facilitaron el acceso a la compra de terrenos en la periferia urbana. El sentido cultural del territorio y su resignificación en el reclamo etnopolítico actual, de este modo, toma fuerza a partir de las condiciones de vida y los altos niveles de hacinamiento de las familias indígenas y está completamente atravesado por la historia compartida de expulsión y expropiación territorial del origen.

El enfoque aquí propuesto recupera la perspectiva etnográfica cualitativa de la antropología social. Se trabajó en distintas ocasiones junto a las familias de la comunidad toba-qom “Yape” en el ámbito barrial, así como en eventos y charlas que su dirigencia llevó a cabo en Universidades Nacionales desde 2012 hasta la actualidad. Además de la realización de entrevistas y observación participante, las reflexiones fueron enriquecidas a partir de diálogos informales, registros de campo, lecturas académicas, fuentes secundarias y de la labor en terreno junto a otras comunidades toba-qom/moqoit emparentadas con “Yape”y ubicadas en diversas localidades del municipio de Almirante Brown.11.

Isla Maciel: migración y desplazamiento al interior de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)

A partir de la sistematización de los datos obtenidos en el último Censo Nacional de Población (2010), siete de cada diez integrantes de los pueblos originarios de nuestro país 955.032- reside en un medio urbano, y casi un tercio (28,8%) lo hace entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)12. Para el caso de los pueblos toba-qom, estos desplazamientos poblacionales han sido consecuencia del proceso de expansión del capital agroindustrial y del avance de la frontera en la región chaqueña13. La reducción de las tierras libres para la práctica de caza, pesca y recolección, así como el retraimiento de aquellas actividades que eran parte del aprovisionamiento en el monte, se sumó al proceso de concentración de la propiedad privada. Este escenario limitó, e incrementó, las dificultades para la reproducción comunitaria de las familias indígenas y provocó un proceso de migración interno, desde diversos parajes, hacia la periferia urbana de la ciudad de Resistencia (capital provincial del Chaco) tal como lo expresa el siguiente testimonio.

A ellos [abuelo y abuela paternos] en Machagai les quitaron las tierras. A mi abuelo que no sabía leer, le hicieron firmar un papel y chau. Fueron con la policía, con caballos y todo. Y ahí se tuvieron que ir a Resistencia (…) ahí les dieron un lugarcito (…) vivían en el Palmar cerca del centro de la ciudad.14

Un gran porcentaje de los integrantes mayores de “Yape” provienen de la que fue conocida como “Reducción de Machagai” de la localidad homónima del Departamento 25 de Mayo.15 Asimismo, otros miembros nacieron principalmente en diferentes ciudades del sur de la provincia del Chaco, como Quitilipi, Colonia Aborigen, Saenz Peña, Napalpí y Charata entre otras. Estos espacios, vinculados entre sí, a partir de las trayectorias laborales de los y las mayores en torno a la producción azucarera o algodonera, es lo que describe Laura Weiss16 con la expresión: “nos conocemos de cruzada”. Es decir que, antes de migrar hacia Buenos Aires existía un entramado de relaciones que ponía en contacto a diferentes grupos toba-qom y moqoit en la zona. En las entrevistas, los recuerdos de esos tiempos rememoran actividades colectivas donde las familias interactuaban debajo de árboles próximos a sus viviendas bajo el cuidado de las y los ancianos. Se tomaba mate alrededor de un fuego y se relataban a los niños y niñas las historias de violencia y de expulsión territorial, mientras jugaban y comían. Lejos de postular una mirada romántica de la cotidianidad, fundamentada en la reproducción cultural y en la permanencia de entornos y territorios de origen; los relatos de la mayoría de los y las ancianas migrantes destacan el alto grado de violencia, discriminación y expropiación. Esta realidad, que se aleja de posturas esencialistas, implica considerar dichos escenarios transitorios -y anteriores a la migración- como parte de espacios conformados por vínculos complejos17 e incluso asistenciales y clientelares18, en el marco de relaciones con el mercado y el Estado. Respecto a esto último, durante el primer gobierno peronista (1947-1955) los indígenas fueron incorporados a la vida civil gracias a la Reforma de la Constitución Nacional, y también se vieron beneficiados por la ampliación de derechos laborales19. Sin embargo, la Dirección de Protección del Aborigen así como la División Nacional de Asuntos Indígenas (agencia estatal que funcionó durante la década de 1950), continuaron con la implementación de políticas integracionistas altamente influenciadas por el indigenismo mexicano20, que no mejoraron las condiciones de explotación laboral, violencia y racismo de la época21.

En trabajos recientes hemos propuesto la importancia que posee la articulación de los niveles macro y micro a la hora de analizar el fenómeno migratorio22. Las causas estructurales se nutren de las motivaciones subjetivas de los sujetos en relación a las condiciones locales y a las expectativas que se proyectan en un futuro cercano a la migración23. Bajo esa premisa, los testimonios de integrantes de diferentes nucleamientos toba-qom -del sur de la RMBA- coinciden en que el primer eslabón de la cadena migratoria tuvo por protagonista al jefe de familia, quien ya contaba con un pariente -o contacto- establecido en la ciudad.

Las trayectorias laborales en los espacios regionales, así como las relaciones de parentesco y vecindad al interior de los parajes/reducciones, definieron procesos migratorios caracterizados por diversos tipos de desplazamiento. Había quienes migraban al interior de la propia provincia en busca de trabajo, otros que se instalaban en las periferias de ciudades más cercanas a las de nacimiento, o mismo aquellos que migraban hacia Rosario24, La Plata25, Buenos Aires y luego retornaban. Este último caso aplica para las experiencias de “Yape”, ya que el padre de la dirigenta actual migró hacia Isla Maciel (partido de Avellaneda) y posteriormente se instaló en unos terrenos ubicados en el Barrio Santa María -de Bernal Oeste-, conocido también como Villa Iapi26. Cabe mencionar que entre sitio y sitio, vuelve a la provincia de Chaco a buscar al resto de la familia (Ver Mapa Nº1).

En 1968 arriba finalmente toda la familia (…) mi papá empezó a trabajar en Isla Maciel, y después encontró un terrenito en la Iapi, que viste que era como un basural, un lugar donde la gente tomó todo y bueno ahí empezamos a levanta casitas de chapa y cartón. Él y otros conocidos del Chaco estaban ahí, que no me acuerdo de sus nombres, pero ya había gente que hacía mucho que estaban en la villa. De los conocidos [del padre] me acuerdo que había uno que era de Machagai, y después estaban los sobrinos que eran de Resistencia27.

Los desplazamientos internos de la población toba-qom del sur de la RMBA se replican en otros casos. El siguiente testimonio pertenece a la hija de la prima de la dirigenta entrevistada de “Yape”, quien es parte de la comunidad moqoit “Nogoyin Ni Nala” de la localidad de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown28. Comunidad ubicada a unos 9 kilómetros hacia el sur de la Villa Iapi.

Mi abuelo fue uno de los primeros [década de 1950] que venía a trabajar a Buenos Aires, vino a Isla Maciel, tenía una casita y trató de venir a parte del campo. Después mi papá y mi mamá le siguieron porque no tenían trabajo en tierras. Después vinieron mis tíos. (…) Una hermana de mamá, la mayor de todos, ella vivía acá en la Iapi, vino después también para acá. Muchos agarraron terrenos estatales. Otros primos tobas están en la comunidad Cadorna en Bernal. En la Iapi también hay parientes, hermanos qom29.

En múltiples entrevistas y notas de campo, Isla Maciel es mencionada como un escalón previo y obligatorio de muchos de los padres y abuelos toba-qom que finalmente se ubicaron en el sur de la RMBA. A fines del siglo XIX este enclave fue escenario del desarrollo de una fuerte industria de construcción naval que fue acompañada, desde 1930, por la instalación de dos frigoríficos, trasladados desde diversas localidades de la provincia de Buenos Aires. Como polo laboral, atrajo y motivó la inmigración de población del interior del país en general e indígena en particular30. En su mayoría, los migrantes se ocuparon en actividades terciarias tales como changadores en el puerto o en el transporte marítimo. Muchos de ellos eran peones jornaleros, aprendices o cadetes, según su nivel de especialización31.

En cuanto al origen de procedencia de las familias, en su mayoría eran de una misma región y de unas pocas provincias del noreste del país: Corrientes y Entre Ríos nucleaban al menos la mitad de la población, otra cuarta parte Chaco y Misiones y un 20% era nacida en Santa Fe32.

Uno de los rasgos principales del entramado social de Isla Maciel, fue el grado de participación social de la población en numerosas asociaciones voluntarias destinadas al deporte y a proporcionar espacios de recreación y divertimento colectivo. Se trataba de instituciones nacidas de forma espontánea, muchas veces sin recursos económicos y que, a través de la colaboración vecinal, lograban alcanzar un considerable nivel de equipamiento y organización. Cabe destacar que muchos miembros pertenecían a otras organizaciones como sindicatos y/o asociaciones mutuales, así como a clubes en los que se desarrollaba gran parte de la vida familiar después de las obligaciones laborales. Sin embargo, el informe elaborado por Germani resalta una menor participación en tales circuitos del sector de población arribada a la isla durante fines de la década de 195033. Entre una de las razones advierte cierto nivel de discriminación al interior de la población, lo que provocaba que el segmento recientemente arribado llevara a cabo actividades –bailes, reuniones, etc.- de poca duración y de carácter accidental. De modo que, “estos inmigrados, aislados socialmente por las diferencias de costumbres familiares y otros rasgos de cultura, no participan o participan escasamente de la actividad local”34.

Con mis hermanos y hermanas no hablábamos mucho de dónde veníamos (…) viste que antes [en la llegada a Buenos Aires] era tabú decir “yo soy indio”, “yo soy negro”, teníamos miedo. Porque por ejemplo si yo decía: yo soy indígena, vos ¿qué me ibas a decir? Teníamos miedo que nos rechacen. Decían que éramos malos y que íbamos a robar y que no teníamos educación. Por esas cosas no contábamos35.

La última cita es clara respecto a los niveles de racismo ejercidos hacia la población indígena por parte de un sector social que compartía, con esta última, no sólo un status de clase popular sino también de migrante.

Ahora bien, para abordar la circulación de familias indígenas en el escenario urbano -antes de que éstas accedan a sus terrenos definitivos-, debemos considerar algunos aspectos generales.

En primer lugar, es relevante mencionar el entramado de instancias de participación que tanto indígenas como no-indígenas empiezan a compartir en el tejido citadino. Las asociaciones vecinales o de fomento, clubes, bailes de co-provincianos, y demás espacios colectivos y de encuentro son novedosos respecto de los circuitos de recreación y divertimento que la población indígena acostumbraba a tener en las provincias de origen. Focalizarnos en dichas experiencias, que regulan otro tipo de formas de asociatividad (más allá de los circuitos de trabajo) resulta esencial para comprender la historia de la práctica etnopolítica en la ciudad, así como de la organización y las demandas de la población indígena insertada en los barrios periféricos.

En segundo lugar, estas modalidades de participación deben contextualizarse en el marco de procesos de expansión del tejido urbano a partir de las diversas modalidades de acceso a la tierra de los sectores populares, y a la dinámica de estructuración urbana que tomó distintas formas de acuerdo a los procesos de valorización de la propiedad de la tierra.

Para la Argentina, y específicamente para la RMBA, a grandes rasgos, durante el modelo de crecimiento económico basado en la Sustitución de las Importaciones, tuvo lugar una importante expansión de la periferia urbana. El crecimiento demográfico se desplazó hacia sectores industriales ubicados fuera de los límites de la ciudad (como fue el caso de Isla Maciel); lo que configuró el llamado “cinturón industrial” definido por el eje ferroviario y el de rutas36. A su vez, en esos años se pusieron en práctica una serie de políticas sociales destinadas el sector obrero con el objetivo de beneficiar el consumo, incrementar el mercado interno para la industria y expandir la actividad productiva con el objetivo de consolidar el pleno empleo37. Es decir que, en términos generales, el aumento en la tasa de urbanización estuvo guiado por tres factores: el acceso a la tierra urbana y a la vivienda, la radicación de la industria y el desarrollo de la red de transporte. En este proceso de suburbanización, las “villas de emergencia” (como la Iapi) y, principalmente, los loteos populares, fueron las formas por las cuales los migrantes internos que se asentaron en la RMBA38 consolidaron su acceso a la tierra y vivienda39. Sin embargo, en la década de 1960, y especialmente durante los años de 1970, se produjo una reorientación en las políticas de Estado con el consecuente debilitamiento de la expansión periférica. Todo esto resultó en el consiguiente deterioro de las condiciones habitacionales, en importantes áreas del conurbano, reflejado en el aumento de “villas miserias” para aquellos sectores que quedaron marginados del mercado residencial formal40. La industrialización y el Estado de Bienestar, tuvieron su colapso con las políticas neoliberales en los años de 1970 -profundizadas en la década de 1990- a partir de una reestructuración de la economía41. Durante este período disminuyó el ritmo de inversión pública en infraestructura urbana, en políticas de vivienda, alquileres y transporte, que había sustentado el crecimiento metropolitano de décadas pasadas. De acuerdo a Fernando Stratta42 durante la última dictadura militar (1976-1983) a nivel provincial se implementaron

La suspensión de loteos en el año 1976; la sanción de la ley 8.912 de Ordenamiento Territorial que reguló la producción de loteos obligando a la producción de infraestructura y, consecuentemente, encareciendo el costo de las urbanizaciones; como así también las políticas de relocalización industrial a través del Régimen de Promoción Industrial, que alentaron la de radicación de fábricas en el interior del país43.

El mencionado autor destaca que dichas transformaciones produjeron un cambio en las estrategias con las que los sectores populares accedieron a la vivienda urbana.

De forma resumida, pensar y analizar las modalidades de acceso a los terrenos urbanos por parte de las familias indígenas migrantes de la RMBA implica, por un lado, puntualizar sobre cómo se constituyeron las instancias de participación entre parientes, amigos y vecinos en el ámbito barrial y, por el otro, cómo ello se vio afectado por las particularidades que tuvo el proceso de expansión de la periferia en términos demográficos, económicos y políticos. En el presente caso hemos partido en describir que el proceso migratorio no finalizó con su llegada a Buenos Aires. El recorrido inició desde Machagai hacia Resistencia (provincia de Chaco) y luego -en un rango temporal de unos diez a quince años- desde Isla Maciel hacia la Villa Iapi. A continuación nos interesa presentar cómo se produce el interjuego en el marco del nivel macro de los condicionamientos estructurales con las políticas públicas y las relaciones sociales que cohesionan diversos actores sociales, para reflexionar sobre cómo los indígenas de “Yape” resolvieron el acceso a la tierra urbana durante la década de 1980 y 1990.

Periferia urbana, el barrio y la presencia toba-qom en Villa Iapi 1960-1990

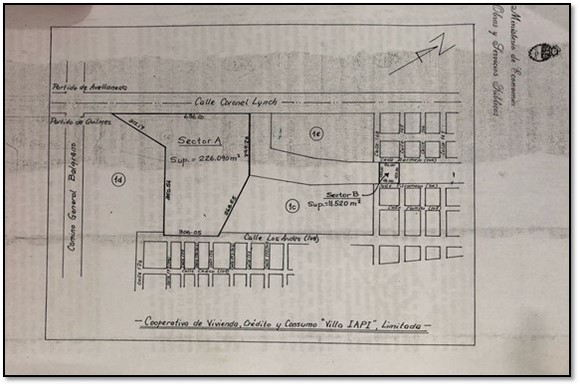

Describir el proceso de adjudicación de tierras que protagonizaron las familias indígenas de “Yape” implica considerar el marco legal que lo propició. Aunque a simple vista resulte extraño caracterizar el conjunto de políticas de regularización dominial en nuestro país y su relación con población indígena de zonas urbanas44, entendemos que esa articulación nos permite adentrarnos en un análisis que enriquece las formas de abordar los reclamos étnico-territoriales de la RMBA en la actualidad. Partimos desde una postura teórica en que la etnicidad es una variable más del comportamiento político, y no un dato más del cual se analiza el comportamiento político45.La población indígena en el contexto del conurbano bonaerense se diferencia como grupo al interior de los barrios y negocian tanto desde derechos propios como ciudadanos. En consecuencia la noción de etnicidad que utilizamos responde en considerar el proceso de participación política de las y los miembros de “Yape” como consecuencia de una toma de conciencia étnica que consistió en una acción colectiva -conflictiva- de intereses culturales y de posición de clase46. En función de ello, describiremos en primer lugar la conformación de la Villa Iapi -o Barrio Santa María- para adentrarnos en la disputa que sus vecinos llevaron ante el Estado provincial a la hora de regularizar la propiedad de sus terrenos gracias al Programa Arraigo (Ver Mapa Nº2).

Mapa Nº2. Fotografía del plano adjuntado en el boleto de compra-venta de la comunidad toba(qom) “Yape”, con la agrimensura total de lotes urbanizados y a urbanizar en el marco del Programa Arraigo.

Fuente: Fotografía Personal, Bernal Oeste, 2018

Y, en segundo lugar, nos focalizaremos en cómo este último habilitó también la compra de terrenos por parte de las familias indígenas toba-qom asentadas en el barrio.

En lo específico de las formas de acceso a los terrenos de los sectores populares, durante las décadas de 1940 y fines de la de 1970, primó una dinámica mayoritariamente informal. Las familias se asentaban, como fue en el caso de “Yape”, en terrenos fiscales de propiedad estatal a través de loteos populares. Dichas modalidades, en la medida que fuera necesario el espacio, eran acompañadas también por la toma ilegal de terrenos que daban origen a nuevos barrios en la periferia. Las y los mayores relatan que, durante los primeros años, las viviendas que construyeron eran de tipo precario (chapas y cartones), y que compartían el espacio entre compañeros de trabajo y con co-provincianos conocidos. Para el caso de los loteos populares, éstos eran parcelas compradas en cuotas fijas que garantizaban el acceso al suelo a bajo costo, pero no aseguraban la infraestructura o servicios urbanos47. Los loteos albergaron tanto a los sectores de bajos recursos como a sectores de clase media, quienes a partir del trabajo vecinal conjunto empezaron a demandar la construcción de caminos para acceder al barrio y demás servicios básicos como luz, gas, cloacas, recolección de residuos, etc. Por ejemplo, un caso similar a “Yape” fue el de otro sector de familias toba-qom que arribaron a la localidad de Rafael Calzada hacia mediados de 1960. Los primeros 5 lotes fueron comprados por una pareja qom-guaraní que provenía de la ciudad de Resistencia -donde habían recalado luego de una serie de desplazamientos en el interior de la provincia chaqueña- después de haber vivido en la casa de parientes en Claypole. Posteriormente, la zona -compartida con criollos y por personas adscriptas a otros pueblos indígenas- fue poblada con sus hermanos, las familias de sus hijos, sobrinos, primos, cuñados, provenientes de la provincia del Chaco, de Dock Sud y Villa Iapi48.

El barrio Santa María surge de la venta ilegal de lotes a diversas familias que se asentaron en la década de 1960. La superficie ocupada es de 21 hectáreas, los terrenos en parte son estatales y privados y al menos en los años de 1980 habitaban unas 5000 personas49. Testimonios de vecinas y vecinos50 relatan hechos de violencia directa sobre aquellos que no cumplían con el pago mensual de las cuotas de los terrenos, tales como la destrucción de las viviendas precarias o la amenaza armada. Además, entre otras obligaciones, muchos de los compradores se convirtieron en vendedores de lotes -a comisión- que los ofrecían sin conocer su carácter ilegal.

En la medida en que el contexto de intimidación hacia las familias se incrementó por parte del supuesto vendedor y de su grupo de allegados, los y las vecinas comenzaron a tomar conciencia de la gravedad de la situación e iniciaron las averiguaciones pertinentes acerca de su titularidad. Difundida la estafa, es que se decide conformar una comisión de tierras integrada por cuatro sociedades de fomento locales. La principal función de este tipo de institución, además de los encuentros entre los habitantes del barrio, fue ampliar y colectivizar la lucha por regularizar el dominio de las propiedades ilegalmente adquiridas. Gracias a la realización de almuerzos, bailes, y diversas actividades recreativas, las familias juntaban recursos -que se sumaban a las cuotas societarias- destinados al pago del asesoramiento legal y de los trámites que éste requería. Al igual que describimos para Isla Maciel, tanto las relaciones como el entramado interpersonal dinamizaron en el contexto barrial un proceso de recuperación de la identidad. El barrio, en este sentido, operativiza diferentes instancias que convocan e invocan51 la participación de los y las vecinas en general, y de las familias indígenas en particular. Este punto es un eje cardinal si queremos abordar los procesos de demanda actual por nuevos territorios, y también lo es para comprender las condiciones históricas de la organización etnopolítica de la RMBA52.

Los avatares que transitan los y las integrantes de “Yape” en el tejido urbano durante esos años dan cuenta que varios familiares migran desde el Chaco hacia la Iapi, mientras que otro grupo lo hace hacia localidades -alejadas de Quilmes- como Ezeiza, Almirante Brown, Gutiérrez, San Miguel e incluso de retorno al Chaco. En cuanto a los circuitos laborales, las entrevistas mencionan que algunos de los mayores se emplearon en el Matadero Penta (próximo al barrio), los hombres en el gremio de la construcción y la realización de trabajos informales o “changas”; y las mujeres como costureras en sus domicilios, empleadas domésticas o en empresas de comunicación. En la etapa inicial, la construcción de las viviendas de material representó un gran esfuerzo para las familias, y fueron hechas a lo largo de mucho tiempo.

Conocí a mi marido en la Iapi. Él es de Formosa. Unos años viví con mi papá, mi madrastra y mis hermanos y hermanas. Después mi papá se fue. Nos dejó sin nada a mi hermana y a mi. Se volvió a Chaco. Decía que extrañaba, que Buenos Aires no le gustaba. No sé porqué nos trajo. Entonces me fui a vivir con mi marido, que lo conocí de chica. Armé mi familia. Nos fuimos a vivir a un ranchito, acá en la Iapi hecho de totora viste. Él siempre fue muy bueno [el marido], trabajaba en la construcción. Yo también trabajé mucho. Cocía pañuelos, después saqué a crédito una máquina de coser y cosía vestidos para una señora, hacía ruedos, hasta que empecé a coser para una fábrica. Todo ese trabajo lo hacía acá [su casa en la Iapi] con mis hijos debajo de la mesa53.

Asentarse en la periferia urbana de la RMBA implicó transitar un proceso de toma de conciencia altamente vinculado a la cotidianidad laboral y barrial de la población indígena, expresado hoy en día en la memoria reciente de sus protagonistas. Es decir que los circuitos de trabajo -experiencia sindical y gremial- y aquellos que surgen de la cohesión barrial -asociaciones vecinales, sociedades de fomento, comités, clubes, etc.- alentaron a la vez que dinamizaron instancias de participación intercultural. Entendemos que la composición heterogénea -de origen cultural y procedencia- de la población de Isla Maciel se replicó en la medida en que estos espacios se extendieron al migrar y conformarse nuevos asentamientos periurbanos. Los vínculos de parentesco de la población toba-qom entre Isla Maciel, Dock Sud, Quilmes, Almirante Brown lo confirman (Ver Mapa Nº1). Pero aquí nos interesa resaltar el conjunto de tensiones existentes y que forman parte de estos nuevos contextos de vida urbana. O en otras palabras, los altos niveles de discriminación hacia la población indígena en este entorno nutrieron, durante los primeros años en la ciudad, la reproducción de una identidad clandestina como parte de la vida cotidiana y privada54. Esto explica el abandono consciente de enseñar la lengua a las nuevas generaciones, así como evitar transmitir indicadores visibles de una marcada cultura e identidad étnica a los niños y niñas. Aspecto que se replicó en la construcción de sus demandas por el acceso a los terrenos urbanos. A saber, no fueron construidas a partir de una historia y una identidad particularmente definida por el genocidio y etnocidio, sino como habitantes migrantes y empobrecidos de un barrio periférico de la RMBA más allá de su alta presencia demográfica local. Respecto a esto último, Raúl Carnese y Alicia Caratini llevaron adelante una investigación de genética demográfica realizada hacia fines de la década de 1980 en Villa Iapi55. En la investigación -vinculada al municipio de Quilmes- “se censó a la totalidad de la población de origen toba, compuesta por 39 familias, aunque, debido a la existencia de matrimonios anteriores en varias de ellas, las uniones biológicas fueron superiores a las censadas: 49 y 39 respectivamente”56. La pertinencia de estos datos, y su relación con el presente escrito, recae en que no sólo respaldan la fuerte presencia toba-qom en la Iapi, sino que expresan el tejido parental existente de esos años al sur de la RMBA. Por ejemplo del total de 39 matrimonios el 44% es entre indígenas y mestizos y el 41% entre indígenas; el 15% restante corresponde a matrimonios entre mestizos. Del número total de alianzas el 49% se efectuaron en Villa Iapi, el 5% en Lomas de Zamora, el 2,5 % en la CABA, otro 2,5% en Rosario, provincia de Santa Fe, 28% en diferentes localidades de Chaco y el 5% restante no responde a la pregunta57. Los lugares de casamiento dan cuenta de los procesos migratorios de las familias toba-qom, y reflejan que casi un 60% de ellos han sido entre la RMBA y la CABA.

Podemos decir que a pesar de su invisibilización como indígenas, al interior de la Iapi, su presencia demográfica es insoslayable. Al igual que su participación en los entramados particulares de asociaciones, clubes, escuelas e iglesia del barrio. Las relaciones locales posibilitaron que las familias de “Yape” formen parte como socios activos de lo que fue la “Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Villa Iapi Ltda.” (en adelante CVCCVI). Se desarrolló así una articulación entre las familias toba-qom, la cooperativa y el Programa Arraigo, durante la década de 1990, la cual pasaremos a describir en las próximas páginas. Pero antes presentaremos resumidamente el marco legal y políticas estatales sobre la regularización dominial.

Estado, regularización dominial y Programa Arraigo 1990

A lo largo de la historia Argentina, es llamativa la ausencia de una política clara de regularización dominial a nivel nacional y la falta de una lógica definida en su aplicación. El país presenta contadas leyes al respecto, y éstas no han podido resolver la cuestión definitivamente. Como mencionamos líneas atrás entre 1940 y 1970 el acceso a la propiedad estuvo definido a partir de la aplicación de loteos populares -privados o estatales-, en algunos casos clandestinos, y en la conformación de las llamadas villas miserias en la periferia urbana. Luego la dictadura militar (1976-1983), se caracterizó por el debilitamiento de la estructura estatal en pos del mercado, la implementación de ciertas políticas urbanas y el terrorismo y la persecución interna. Principalmente buscó erradicar las villas de la ciudad, se construyeron autopistas gracias a la expropiaron y demolición de viviendas, también se creó el ente de Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad y Estado (CEAMSE), y se reubicó parte del cordón industrial. Este conjunto de políticas crearon una situación en la cual amplios sectores de la población fueron empujados a la pobreza y encontraron un lugar para vivir en la periferia de las ciudades, donde se produjeron las primeras ocupaciones de tierra que

Ahora bien, diversos autores plantean que más allá de los niveles de violencia ejercidos durante el golpe de estado, las organizaciones barriales vinculadas a la provisión de asistencia social e instalación de servicios de infraestructura recobraron cierta legitimidad59 gracias al lugar que ocuparon como interlocutores durante las tomas de tierras60. En este sentido es que posteriormente a 1983 nos encontramos con casos como el de Villa Iapi, donde el tejido barrial y las relaciones sociales locales -cohesionadas en la comisión de tierras y en las sociedades de fomento- hicieron de base para la creación de la CVCCVI. Por ejemplo, la complejidad social y el tejido vincular del barrio posteriormente posibilitó la movilización de un grupo familiar extenso toba-qom que, en distintas etapas a fines de 1980 y principios de 1990, se asentaron en terrenos fiscales en la localidad de San José -partido de Almirante Brown- (Ver Mapa Nº1). Allí, en el año 2000 se organizarían como comunidad toba-qom “Migtagan” y a partir de su asentamiento junto a vecinos indígenas y no indígenas conformarían los barrios “Luján”, “Agustín Ramirez” y “La Unión”61.a diferencia de las villas, los asentamientos han estado desde sus inicios orientados hacia la regularización de la situación de tenencia del suelo y sus habitantes han intentado activamente obtener su legalidad a través de la organización y las demandas ante el Estado58.

En cuanto a las leyes sancionadas tendientes a la regularización dominial podemos mencionar: la Ley Nº23.697 de Emergencia Económica (1989), el Decreto 864/91 (Programa Nacional de tierras fiscales – Programa Arraigo) y la Ley 24.374 de 1994 conocida como Ley Pierri. El primer caso, trata de los artículos 60, 61 y 62 del capítulo XXVI donde se hace referencia a la venta de inmuebles innecesarios para la gestión estatal y que regula su enajenación dentro de la jurisdicción del Poder Ejecutivo. Es decir que se podía transferir el inmueble a título oneroso a sus habitantes si éstos ocupaban la vivienda de forma permanente. Luego, el 8 de mayo de 1991 se publicó en el Boletín Oficial el decreto 864 que tuvo por objetivo profundizar y acompañar los mencionados artículos de la Ley Nº 23.697 sobre la radicación de asentamientos precarios. A partir de este se creó la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales, Programa Arraigo, al interior del ámbito del Poder Ejecutivo. De este modo se impulsaron las acciones necesarias para regular la tenencia urbana de tierras fiscales nacionales mediante la transferencia a favor de los y las ocupantes, y de promover la participación de las organizaciones sociales destinatarias del programa, a partir de la realización de mesas de concertación. Podemos decir que además de continuar con la política de radicación, el Programa Arraigo se centró principalmente en la tierra y no en la vivienda.

Finalmente, la Ley 24.374 fue la primera ley en Argentina sobre regularización dominial de tierra privada, que en muchos casos había sido loteada y, en parte vendida legalmente a través de loteos masivos y que por distintos factores nunca había sido obtenido el título de propiedad

En cuanto a las familias de “Yape”, los testimonios etnográficos son claros acerca del rol que durante esos años representaba buscar empleo para construir paulatinamente la vivienda.

Cada uno se dedicaba a buscar trabajo, como que en esos años [1970-1990] se olvidó la cosa indígena. Ya no estaba prohibido, pero nadie se dedicaba. Cada uno en su mundo, en su trabajo. Venían y al otro día se iban, y así. Yo pienso que era porque nadie estaba al frente. Todos nos dedicábamos a juntar plata para construir la casa62.

A su vez, los espacios laborales ampliaban las experiencias de vinculación con otros actores sociales. Por ejemplo, uno de los mayores de “Yape” trabajaba como casero en la localidad de Béccar, ubicada en la zona norte de la RMBA. Su empleador era un militar de alto rango, y en varias oportunidades le entregó mercadería y bolsones de comida para ser repartidos como ayudas entre parientes indígenas y vecinos de la Villa Iapi. El “culto” era otra forma de participación en el barrio. Estaba a cargo de un pastor toba-qom, y las reuniones se hacían en un local perteneciente a la Iglesia Evangélica Unida63.

A continuación pasaremos a describir la participación indígena en el proceso de regularización del dominio de los lotes urbanos, dado que hasta el momento hemos revisado la importancia que tuvieron un conjunto de aspectos. En este sentido, profundizamos en la migración y las relaciones de parentesco y alianza toba-qom en la zona sur de la RMBA; enseñamos la fuerte presencia de múltiples núcleos familiares a partir del informe de demografía genética y caracterizamos las modalidades de acceso a los lotes así como la participación de las familias en el entramado social del barrio. Este tipo de variables son las que, a nuestro modo de ver, permiten comprender la participación de las familias de “Yape” como integrantes de la CVCCVI, instancia que articuló con el Programa Arraigo.

El matrimonio que preside y representa al nucleamiento “Yape” fue el socio Nº191 de la cooperativa64, correspondiente al lote número 25 de la manzana 16. Ese lote forma parte de una superficie de 226.090 m2 y 11.520 m2 respectivamente, que en total dan 237.610 m2 de propiedad estatal. En el Boleto de compra-venta, celebrado el día 1 de diciembre del año 1992, el Estado le vende a la CVCCVI -con domicilio en la calle Pampa y 175 bis de la localidad de Bernal Oeste- esa extensión territorial por una suma total de u$d 478.590

que la compradora se obliga a satisfacer en la forma que a continuación se detalla y al tipo de cambio vendedor fijado por el Banco de la Nación Argentina el día hábil anterior a cada pago: a) CINCO POR CIENTO (5%) del precio de venta (…) (u$d 23.929,50) dentro de los 30 días hábiles a partir de la notificación de la aprobación de la presente notificación (…); b) el saldo del precio restante deberá ser abonado por la compradora en CIENTO VEINTE (120) cuotas mensuales, iguales y consecutivas65.

El mecanismo de cobro era claro. Las familias indígenas debían pagar mensualmente una cuota a lo largo de 10 años, de manera ininterrumpida y continua66. Cabe destacar que en el momento en que la parte compradora contraía dicha obligación, quedaba a su cargo el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que gravaban los inmuebles. Así, el Programa Arraigo además de centrarse en el dominio territorial buscó generar mecanismos de contribución fiscal de las poblaciones beneficiaras que hasta el momento no estaban registradas.

Entre los documentos que nos acercaron las familias de “Yape”, analizamos especialmente un cuadernillo que consta de la explicación de cómo se llevaba adelante el boleto de compra-venta, las obligaciones de pago y la escrituración de los lotes67. Al comienzo del mismo, llama la atención el lugar relevante que poseen las organizaciones sociales al interior del programa dado ya que son definidas en las siguientes palabras:

Podríamos decir que la organización social es el espacio comunitario que, más allá de sus diferentes formas (cooperativas, juntas vecinales, mutuales, etc.), debe garantizar a través del tiempo la continuidad de las tareas que se desarrollan para cumplir con los deseos del conjunto de los vecinos. Asimismo, es el Organismo que representa a los vecinos ante el Estado Nacional, no solamente para la obtención de las tierras, sino para llevar adelante las gestiones, ante éste u otros ámbitos, necesarias para lograr la transformación de la Villa en un Barrio Digno68.

El párrafo nuevamente es claro respecto a que el programa tiene como eje la regularización del dominio, y que la infraestructura del barrio -calles, gas, agua, desagüe, etc.- depende de la organización de los y las vecinas. Luego, el cuadernillo está compuesto por la explicación de las siguientes secciones: 1) el boleto de compra venta; 2) la posesión legal de la tierra – el acta de posesión69; 3) requisitos para el acta de posesión; 4) responsabilidades del que compra y del que vende; 5) el pago de las cuotas; 6) el boleto de compra-venta y, finalmente, 7) la escritura.

Si bien las familias de “Yape” eran socias de la CVCCVI, otras familias indígenas y no indígenas de la Villa Iapi podían, de igual modo, acceder a la compra del lote. La diferencia de las segundas respecto de las primeras radicaba esencialmente en que la cifra de la cuota mensual era mayor.

Otro aspecto relevante, eran las asambleas ordinarias que la CVCCVI realizaba en local de la calle Pampa y 175bis, a unas cinco cuadras de la casa de los dirigentes de “Yape”. Si bien no eran escenarios recurrentes, en dichas reuniones se daba lectura de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial y de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio, el Informe del Síndico y el Dictamen del Auditor. Todos procesos administrativos que deben llevar adelante las asociaciones ante diversas dependencias estatales con el fin de continuar normalmente con el ejercicio de trámites y demás caminos burocráticos. Así, desde el año 1992 hasta el año 1995 las asambleas funcionaron como instancias colectivas de participación vecinal en las cuales además de la presentación formal de documentos, se elegía la renovación o cambio de autoridades, el tratamiento de adjudicación y de obligación y derechos. Pero también en las planillas de las convocatorias a las asambleas figuran puntos donde los vecinos (socios y no-socios) establecerán los mecanismos para que ingresen nuevos asociados con sus respectivas cuotas, así como la baja de aquellos que se mudaban y no se conoce el nuevo paradero. Es decir que el programa contemplaba las dinámicas de ingreso como egreso de nuevos habitantes en el espacio barrial, ante la multiplicidad de posibilidades y avatares que podían surgirle a sus habitantes. Finalmente en el año 1996, se inician las tareas referidas a la agrimensura de los lotes. Esta etapa es sumamente necesaria para cuantificar el espacio que cada familia ocupa, y los fondos para su realización surgieron de una cuota independiente de la chequera de pago de tierras. Por ejemplo para socios la cifra ascendía a $180 y para no-socios a $240, ambas a pagar en seis cuotas mensuales fijas. Este proceso indica el trabajo que implicó para los y las vecinas por cuanto se les solicitaba “su colaboración para que usted y su familia mantengan limpio el frente y el fondo del terreno que ocupa, y especialmente los esquineros dejándolos libres de obstáculos” (Nota CVCCVI destinada a la dirigenta de “Yape”, Bernal Oeste, 10-01-1996).

Aquí nos interesa hacer dos comentarios. En primer lugar resaltar el entramado de relaciones que surgen a partir de la implementación del Programa Arraigo en el ámbito local de la Villa Iapi, la CVCCVI y el Estado Nacional (Ver Gráfico Nº1).

Gráfico Nº1: Dependencias del Estado y de vecinos que enseñan el tejido de relaciones entre las políticas de regularización dominial y las poblaciones indígenas de la Villa Iapi.

Fuente: Elaboración propia.

En segundo lugar visibilizar la participación económica y de fuerza de trabajo de la población del barrio en general, y la indígena en particular, en el trazado de calles, limpieza de terrenos y demás actividades que -como habitantes- llevaron adelante para mejorar las condiciones de vida urbana y gestionar así los servicios necesarios.

Vemos así que este tipo de política si bien supuso adquirir las tierras legamente a partir de su compra, también implicó una transferencia de obligaciones municipales en torno a la infraestructura urbana -enmarcada en derechos- que recayó en una doble explotación hacia las y los vecinos. O en otras palabras, las familias de “Yape” pagaron las cuotas por la tierra y la agrimensura, pero también a lo largo de los años trabajaron junto a vecinos a partir de la realización de tareas como la limpieza y el rellenado de los terrenos, el trazado y el mejorado de las calles, el cavado de zanjas y pozos de agua y la conexión eléctrica de luz. Es decir que esta doble explotación implicó contribuir con recursos económicos y fuerza de trabajo destinados a mejorar la infraestructura urbana. Por otro lado, ese escenario no invalidó el proceso de organización etnopolítica que caracterizó a la RMBA a partir de la década de 199070 ni tampoco limitó la organización indígena en el ámbito local. Si bien no vamos a ahondar sobre el impacto formal que tuvo la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, nos interesa citar el siguiente testimonio:

26 familias somos. Todos de Resistencia. Hay familias enteras, todas de acá [Villa Iapi]. En frente hay 3, al fondo hay un montón. Mi prima por ejemplo tiene 10 hijos que ya se casaron. Otra prima tiene 11 hijos, casados con hijos. Mi primo tiene 10 también y todo están en Bernal. Cuando nacen los nuevos se van incorporando a la comunidad (…) Antes de la reforma [de la Constitución del año 1994] nos reuníamos a comer como familia. Durante esas reuniones surgía el hablar sobre lo indígena, de vez en cuando. A muchos les deba vergüenza. A mi no. Juntábamos plata entre todos para el asadito y así empezamos a hablar de que yo soy de este lugar, y papá era así, y así empezaron los cuentos. Hasta que un día viene una amiga [guaraní de Glew] y me dice: vos acá tenes mucha familia. Deberías armarte71.

La organización etnopolítica no estuvo desligada del acceso de las familias de “Yape” a los terrenos en la Villa Iapi. La identidad étnica, así como otros indicadores identitarios como el ser vecinos, trabajadores, socios de cooperativas, etc. forman parte de la dinámica de organización de demandas y del reconocimiento como indígenas en el sur de la RMBA. El trazo que dejó la migración desde Chaco, el instalarse en Isla Maciel y después en la Villa Iapi -junto al posterior desarrollo del Programa Arraigo-, son instancias que constituyen la historia y enmarcan la cotidianidad de las familias indígenas y, al mismo tiempo, fueron el escenario donde se desarrollaron las primeras experiencias de socialización política de un sector de dirigentes indígenas que hoy en día habitan la ciudad.

Reflexiones Finales

A lo largo de las siguientes páginas hemos abordado parte del proceso migratorio, y las experiencias iniciales que marcaron las trayectorias de las familias indígenas que hoy en día conforman el nucleamiento toba-qom “Yape” de la localidad de Bernal, partido de Quilmes.

Hemos destacado, de forma general, la relevancia que posee pensar y analizar, por un lado, las modalidades de acceso a los terrenos urbanos como dinámicas de cohesión entre parientes, amigos y vecinos en el ámbito barrial y, por el otro, como ello se vio afectado por las particularidades que tuvo el proceso de expansión de la periferia urbana en términos demográficos, económicos y políticos.

Además, sostuvimos que el proceso de adjudicación de tierras que protagonizaron las familias indígenas de “Yape” (Programa Arraigo), implicó considerar el marco legal que lo propició. El análisis aquí propuesto -que caracteriza el conjunto de políticas de regularización dominial de sectores populares en articulación con demandas étnicas- es clave a la hora de comprender cuáles han sido, entre otras, las diversas modalidades mediante las cuales las poblaciones indígenas han accedido a los terrenos urbanos y desde donde enmarcan los reclamos étnico-territoriales de la RMBA en la actualidad. En función de este objetivo, es que nos remitimos a lo planteado al inicio del trabajo. Es decir, la necesidad de abordar las presencias de familias y nucleamientos indígenas desde una perspectiva que articule las condiciones de vida y la disputa por el acceso a la propiedad privada en el marco de un proceso de organización comunitario y etnopolítico de un barrio periférico del conurbano bonaerense.La historia migratoria, y los avatares que transitan las familias y los integrantes de los nucleamientos toba-qom, así como de otros pueblos indígenas que habitan en la periferia urbana de las grandes ciudades, tiene que ser el insumo empírico que nos habilite a pensar por fuera de aquellos principios epistemológicos que legitiman las formas en que se lleva adelante la antropología tanto escrita como etnográficamente. Se trata de reparar en las historias de vida de la población indígena, en los contextos económicos y políticos generales y locales para definir puntos de encuentro más que de diferencia. La construcción de la Otredad, en términos contrastativos, ha de ser un objetivo secundario para nuestra labor antropológica, ya que la contribución radica en trabajar el encuentro intercultural. Por lo tanto las disputas y la construcción de demandas por el territorio indígena en el escenario urbano no puede -ni debe- ser subsumido ante argumentos esencialistas y culturales. Reconocer la historia de lucha de la multiplicidad de familias de diversos pueblos indígenas en el marco de procesos de organización etnopolítica de la RMBA, incluye la reposición de la variable de clase en torno a la étnica. A través de ello no nos resultará extraño dar cuenta en los análisis que la población indígena urbana, además de resignificar su identidad étnica en la periferia, disputa la mejora de sus condiciones de vida, el reconocimiento cultural y la lucha por el territorio a partir de un discurso que aunque enfatiza lo tradicional es claro respecto a su posición estructural y desigual de clase vulnerada.

Citas y Notas:

1. Como veremos más adelante, algunos núcleos familiares de la comunidad se ubican en diversas localidades de la Región Metropolitana de Buenos Aires y por ello es permitente destacar que el tejido parental y la red de relaciones existente excede la jurisdicción del partido de Quilmes.

2. Tamagno, Liliana (2014), “Indígenas en la ciudad. Organización política en contextos de tensión entre patrimonio cultural y políticas públicas”, en Tamagno, Liliana y Maffia, Marta (Coords.), Indígenas, africanos y afrodescendientes en la Argentina. Convergencias, divergencias y desafíos, Buenos Aires, Biblos, pp. 43-62.

3. En una reciente publicación estimamos que los cinco pueblos indígenas que se destacan por su fuerte presencia en la RMBA son: el guaraní (39.571), el toba-qom (35.544), el mapuche (21.041) el quechua (19.630) y el diaguita-calchaquí (14.269). Entre ellos se concentra casi el 70% de la población indígena de la región, y el 30% restante se autoreconoce o desciende de más de 30 pueblos indígenas u originarios. Engelman, Juan (2019), “Reconocimiento estatal e identificación étnica: el caso de la Coordinación de Pueblos Originarios de Almirante Brown de la Región Metropolitana de Buenos Aires”, MANA, Vol. 25, Nº 2, 2019, pp. 337-363.

4. Tedeschi, Sebastián (2007), “El caso de la Villa La Cava (Gran Buenos Aires, Argentina). Estudio sobre el Programa de Renovación Urbana del Barrio La Cava y el Programa Arraigo (1984-1999)”, Lincoln Institute of Land Policy, Nº 34, pp. 111-139.

5. Bello, Álvaro (2004), Etnicidad y ciudadanía en América Latina, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile. [ Links ]

6. Bengoa, José, “¿Una segunda etapa de la Emergencia Indígena en América Latina?”, en Cuadernos de Antropología Social, 29, 2009, p. 18.

7. Barth, Fredrik (1969), Los grupos étnicos y sus fronteras, Distrito Federal, Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

8. Bartolomé, Miguel (1997), Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en México, Siglo XXI, México. [ Links ]

9. Burguete Cal y Mayor, Araceli (2011), “Municipalización del gobierno indígena e indianización del gobierno municipal en América Latina”, Revista Pueblos y fronteras digital, Vol. 6, Nº 11, pp. 38-88.

10. Herrán, Carlos (2013), “La ciudad como objeto antropológico”, en Gravano, Ariel (Ed.), Antropología de lo urbano, Tandil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, pp. 195-201.

11. El trabajo de campo además de ser parte de los avances de investigación doctoral y posdoctoral, es realizado en el marco de una fuente de financiación de la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Proyecto PICT 2017-2692 (Jóvenes Investigadores. Categoría I, Tipo B), “Secretarías, Coordinaciones y Consejos Consultivos indígenas en al Área Metropolitana de Buenos Aires: génesis, organización y transformaciones de espacios de participación etnopolítica en gobiernos locales”, Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios (PROHAREP), Universidad Nacional de Luján, provincia de Buenos Aires.

12. Weiss, María Laura, Engelman, Juan Manuel y Valverde, Sebastián (2013), “Pueblos indígenas urbanos en Argentina: un estado de la cuestión”, Revista Pilquén. Sección Ciencias Sociales, Vol. 16, Nº 1, pp. 1-14.

13. La incorporación histórica de los pueblos originarios en esta región se dio a través de los obrajes, ingenios y la producción algodonera en lo que Hugo Trinchero define como “formación social de fronteras”. Trinchero, Hugo (2007), Aromas de lo exótico (retornos del objeto). Para una crítica del objeto antropológico y sus modos de reproducción, Buenos Aires, Editorial SB. [ Links ]

14. Fragmento de entrevista con la dirigente de la comunidad toba-qom “Yape”, realizada en su domicilio de la localidad de Bernal Oeste. Abril de 2018. Para marco institucional véase nota 11.

15. Entre 1911 y 1955 en nuestro país funcionó un sistema de reducciones civiles estatales para indígenas, ubicadas principalmente en las provincias de Chaco y Formosa. Tales instituciones buscaron incorporar como mano de obra a la población indígena de la región, y garantizar su sometimiento en torno a las necesidades de ingenios, algodonales y obrajes en el marco de un modelo económico capitalista basado en la producción y exportación de materias primas. Musante, Marcelo (2018), “Masacres, disciplinamiento y trabajo forzado en las reducciones estatales para indígenas de Chaco y Formosa durante el siglo XX”, en Delrio, Walter, Escolar, Diego, Lenton, Diana y Malvestitti, María (Eds.), En el país de nomeacuerdo: archivos y memorias del genocidio del Estado argentino sobre los pueblos originarios, 1870-1950, Editorial UNRN, Viedma, pp. 241-280. [en línea] https://books.openedition.org/eunrn/1276 [ Links ]

16. Weiss, María Laura (2016), “Migración, modalidades de acceso a la tierra y fronteras étnicas en población indígena del AMBA”, en Actas de VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas, Buenos Aires, p. 6.

17. Gordillo, Gastón (1993), “La actual dinámica económica de los cazadores-recolectores del Gran Chaco y los deseos imaginarios del esencialismo”, PUBLICAR, Nº 3, pp. 73-96.

18. Bartolomé, Leopoldo (1971), “Políticas y redes sociales en una comunidad urbana de indígenas Toba: un análisis de liderazgo y Brokerage”, en Anuario Indigenista, Nº 31, pp. 77-97.

19. A lo largo de la historia las múltiples dependencias estatales que tuvieron por objetivo trabajar la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones indígenas se caracterizaron por un accionar altamente inestable y errático. Sin embargo, resulta interesante destacar dos iniciativas sucedidas en el año 1949. La primera de ellas tiene que ver con la promulgación de la Ley 13.560, que tuvo por objetivo regular el “reclutamiento” de trabajadores indígenas, y la segunda refiere a la reforma del inciso 15 del artículo 67 de la Constitución Nacional.

20. Serbín, Andrés (1981), “Las Organizaciones Indígenas en la Argentina”, América Indígena, Vol. 41, Nº 3, pp. 407-434.

21. Marcilese, José (2011), “Las políticas del primer peronismo en relación con las comunidades indígenas”, Andes, Nº 22, pp. 1-13.

22. Engelman, Juan Manuel y Weiss, María Laura (2015), “El imán de la ciudad: Migración y distribución espacial de población indígena en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina”, Revista Geopantanal, Vol. 10, Nº 18, pp. 51-70.

23. Arizpe, Lourdes (1976), “Migración indígena problemas analíticos”, Nueva Antropología, Vol. 2, Nº 5, pp. 63-89.

24. Vázquez, Héctor (2007), “Control sociocultural, reivindicaciones étnicas y movilización entre los tobas-qom asentados en el barrio Los Pumitas. Rosario. Argentina”, Papeles de Trabajo, Nº 15, pp. 33-44.

25. Tamagno, Liliana, Nam Qom Hueta ‘a Na dockshi Lma: Los tobas en la casa del hombre blanco. Identidad, memoria y utopía, Ediciones al Margen, La Plata, 2001.

26. En la década de 1950, se localizaron en Villa Iapi las primeras familias toba-qom. La inseguridad de la situación dominial de las tierras fiscales sobre las que se asentaban, llevó a que las familias decidieran en el año 1984 conformar el “Centro de Residentes Toba Mecxoochi”, dando inicio a un proceso organizativo de lucha por la tierra que finalmente resultó en su asentamiento en La Plata. Tamagno, Liliana (1986), “Una comunidad toba en el Gran Buenos Aires: su articulación social”, en Actas del II Congreso Argentino de Antropología Social, Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires.

27. Fragmento de entrevista con la dirigenta de la comunidad toba-qom “Yape”, realizada en su domicilio de la localidad de Bernal Oeste. Abril de 2018.Para marco institucional véase nota 11.

28. Hacia comienzos de los años 2000, este nucleamiento -disperso en distintos Barrios de Rafael Calzada, Claypole y Solano- se identificó políticamente como comunidad “Nogoyin Ni Nala”. Habitan aproximadamente 60 familias y, si bien no hay datos certeros de la población total, un cálculo estimativo arrojaría una cifra cercana a las 300 personas. En esta comunidad conviven diversos pueblos originarios, en su mayoría toba-qom y moqoit y, en menor número, guaraníes y tonocoté. Los barrios en los que sus miembros se encuentran asentados son: Las Tunas (en San Francisco Solano), Zabala, San Gerónimo, Santa Clara, Asunción, 2 de Abril (en Rafael Calzada) y Horizonte (en Claypole). Más información sobre el proceso organizativo de este nucleamiento y de cómo los procesos identitarios también son configurados en la implementación de políticas públicas y por prácticas políticas partidarias. Weiss, María Laura (2013), “Trayectorias migratorias y asentamiento de una comunidad indígena en el sur del Conurbano Bonaerense: el caso de la comunidad Nogoyin Ni Nala, en Rafael Calzada”, Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, Vol. 7, Nº 2, pp. 59-74. [En línea] https://www.intersticios.es/article/view/11738 [Consulta: 23 de Marzo de 2020].

29. Fragmento de entrevista con la dirigenta de la comunidad toba-qom “Nogoyin Ni Nala”, realizada en su domicilio de la localidad de Rafael Calzada. Octubre 2012. En el marco del Proyecto de Extensión Universitaria UBANEX. Convocatoria 190 años UBA, Secretaria de Bienestar y Extensión Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

30. Germani, Gino (1985), Investigación sobre los efectos sociales de la urbanización en un área obrera del Gran Buenos Aires, Buenos Aires, Organización de las Naciones Unidas. [ Links ]

31. Por nombrar un ejemplo, el dirigente de la comunidad toba-qom “19 de Abril” ubicada en la localidad de Marcos Paz -que surge de un desplazamiento poblacional de Isla Maciel y Villa Iapi- a su llegada fue empleado en la limpieza de barcos.

32. Germani, Gino, 1958, Ob. Cit., p. 14.

33. Informe elaborado para el Seminario sobre Urbanización en América Latina. Facultad de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Sociología Argentina y Bonaerense del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, organizado por UNESCO y Naciones Unidas.

34. Germani, Gino, 1958, Ob. Cit., p. 46.

35. Fragmento de entrevista con la dirigenta de la comunidad toba-qom “Nogoyin Ni Nala”, realizada en su domicilio de la localidad de Rafael Calzada. Octubre 2012. Para marco institucional véase nota 29.

36. Maceira, Verónica (2012), “Notas para una caracterización del Área Metropolitana de Buenos Aires”. Boletín Informativo. Observatorio das Metropoles, Nº 3, p. 224.

37. González Lebrero, Rodolfo (2012), “Crisis e industrialización sustitutiva de importaciones (1930-1976)”, en González Lebrero, Rodolfo (Coord.), Sociedad, política y economía en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, Montaldo, pp. 44-59.

38. Torres, Héctor (1992), “Cambios en la estructura socioespacial de Buenos Aires a partir de la década de 1940”, en Jorrat, Jorge y Sautu, Ruth (Comps.), Después de Germani. Exploraciones sobre estructura social Argentina, Buenos Aires, Paidós, pp. 158-175.

39. De hecho, en 1960, el 67,2% de las viviendas en los partidos del Gran Buenos Aires eran la pequeña propiedad suburbana producto de los barrios de loteo (Torres, 1992, Ob. Cit.).

40. Torres, Héctor (1993), El mapa social de Buenos Aires (1940-1990), Buenos Aires, Ediciones FADU. [ Links ]

41. Dicha reestructuración, centrada en la apertura económica-financiera y caracterizada por la centralidad de la exportación del sector agropecuario y un grupo reducido de actividades industriales, impactó negativamente sobre las economías “regionales”, cuyas consecuencias para los indígenas migrantes describimos en el apartado previo.

42. Stratta, Fernando (2009), “La disputa por el espacio urbano. Las tomas de tierra en el Gran Buenos Aires durante los años ochenta”, en Revista Herramienta, 48, 2009. [En línea] http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-48/la-disputa-por-el-espacio-urbano-las-tomas-de-tierra-en-el-gran-buenos-aires

43. Stratta, Fernando, 2009, Ob. Cit.

44. Al analizar procesos de demandas de tierras en el contexto urbano, por lo general se suele abordar desde los reclamos territoriales y no desde su relación con catastro, los requerimientos fiscales e incluso de condiciones que deben tener esos terrenos para que sean aptos a la hora de ser cedidos a las comunidades indígenas por parte del Estado. No son territorios ancestrales.

45. Engelman, Juan, Identidad étnica y práctica política en el sur del conurbano bonaerense, Tesis de Doctorado, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2017a. Repositorio digital UBA. [En línea] http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/4614. [Consulta: 16 de marzo de 2020].

46. Abordar la etnicidad como una variable más del comportamiento político y no como un dato primario desde el cuál se analiza el comportamiento político permite comprenderla, en términos metodológicos y epistemológicos, de forma más integral y adecuada con la historia de organización y de la práctica política del conurbano bonaerense.

47. Cravino, Cristina y Vommaro, Pablo (2018), “Asentamientos en el sur de la periferia de Buenos Aires: orígenes, entramados organizativos y políticas de hábitat”, Población y Sociedad, Vol. 25, Nº 2, pp. 1-27.

48. Weiss, María Laura, 2016, Ob. Cit.

49. Carnese, Raúl y Caratini, Alicia (1990), “Demografía Genética de una población Toba de la Villa Iapi, Quilmes, Provincia de Buenos Aires”, Anuario Antropológico, Nº 30, pp.13-32.

50. Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Documental Barrio Santa María 1985 Bernal Oeste, 1985. [En línea] https://www.youtube.com/watch?v=Zlxu_C5F5dg [Consulta: 25 de marzo 2020].

51. Gravano, Ariel (2013), Antropología de lo urbano, , Tandil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. [ Links ]

52. En trabajos publicados recientemente sostenemos que el entramado barrial (vínculos asistenciales y clientelares), la heterogeneidad de actores, las condiciones materiales de las familias indígenas del sur de la RMBA y su relación con el Estado son variables relevantes a la hora de analizar el proceso de institucionalización -su reconocimiento estatal- y de organización etnopolítica en el marco de nuevas instancias de participación estatal en los municipios. Engelman, Juan Manuel (2016), “Migración étnica y condiciones de vida urbana al sur del Área Metropolitana de Buenos Aires”, Revista Alteridades, Vol. 26, Nº 52, pp. 67-79, [En línea]. https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/884/803. [Consulta: 22 de marzo de 2020]. Engelman, Juan Manuel (2017b), “Clientelismo y etnicidad: el proceso de formación del “Consejo Indígena de Almirante Brown” en provincia de Buenos Aires, Argentina”, Antropologías del Sur, Vol. 4, Nº 7, pp. 39-54. Repositorio Institucional CONICET Digital. [En línea] https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/76650#anchorFiles. [Consulta: 18 de Marzo de 2020].

53. Fragmento de entrevista con la dirigenta de la comunidad toba-qom “Yape”, realizada en su domicilio de la localidad de Bernal Oeste. Abril de 2018. Para marco institucional véase nota 11.

54. Miguel Bartolomé se interroga sobre ¿cómo es posible que haya permanecido invisible por tantos años la presencia de grupos etnoculturales diferentes a las conocidas como dominantes? Si ese fuese el caso, se puede responder de dos maneras. Por un lado, la ceguera ontológica que se le puede adjudicar a la antropología y a la sociedad nacional que no quisieron reconocer esas presencias. Por el otro lado, propone el desarrollo de una “identidad clandestina” por parte de colectividades sociales, cuya estigmatización étnica las indujo al desarrollo de una “cultura de resistencia” que posibilitaría su reproducción histórica y social al margen de la sociedad envolvente. Ejemplo de ello es el testimonio citado en la página 8 del presente manuscrito. Bartolomé, Miguel (2003), “Los pobladores del “Desierto” genocidio, etnocidio y etnogénesis en la Argentina”, Cuadernos de Antropología Social,Nº 17, pp. 162-189. [En línea]. http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS/article/view/4604/4102. [Consulta: 27 de marzo de 2020].

55. Ambos autores obtienen la información a partir de la realización de un censo de la población por encuestas directas a cada grupo familiar durante visitas domiciliarias. Los datos personales obtenidos fueron: lugar de casamiento, hermanos y hermanas del marido y la esposa viviendo en el lugar, consanguineidad, lugares anteriores de desplazamiento, hijos vivos, nombre, sexo, edad, hijos muertos con su edad y sexo, mortinatos e indicadores del lugar de nacimiento de todos los integrantes de la familia. Carnese, Raúl y Caratini, Alicia, 1990, Ob. Cit.

56. Carnese, Raúl y Caratini, Alicia, 1990, Ob. Cit., p. 17.

57. Carnese, Raúl y Caratini, Alicia, 1990, Ob. Cit., p. 20.

58. Cravino, Cristina y Vommaro, Pablo, 2018, Ob. Cit., p. 5.

59. Vommaro, Pablo (2009), “Territorios, organizaciones sociales y migraciones: Las experiencias de las tomas de tierras y los asentamientos de 1981 en Quilmes”, Espacio Plural, Vol. 10, Nº 20, pp. 81-93. [En línea] http://e-revista.unioeste.br/index.php/espacoplural/article/view/2455. [Consulta: 16 de Marzo de 2020].

60. Pablo Vommaro refiere acerca de la importancia explicativa que tienen los procesos migratorios a la hora de comprender el fenómeno de toma de tierras, al considerar el origen migrante y agrario de la población como elementos de la organización en torno a la concepción de la tierra y la vivienda. Además, para discutir las hipótesis que ligan estos procesos directamente a la erradicación de villas miserias, y que identifican a los tomadores como ex villeros de la CABA. Vommaro, Pablo, 2009, Ob. Cit.

61. Weiss, María Laura, 2016, Ob. Cit.

62. Fragmento de entrevista con la dirigenta de la comunidad toba-qom “Yape”, realizada en su domicilio de la localidad de Bernal Oeste. Abril de 2018. Para marco institucional véase nota 11. Se puede dejar así?

63. Tamagno, Liliana, 1986, Ob. Cit.

64. La presidenta de la Comunidad es parte de una familia nuclear de 5 hermanas que arribaron en diferentes momentos a Villa IAPI entre la década de 1960 y 1970. Dos de sus hermanas fallecieron, y otras dos migraron a la ciudad de Rosario con las cuáles mantiene relaciones. Sin embargo, sobrinos y sobrinas se ubican en manzanas cercanas al terreno donde viven actualmente. Son más de 26 familias las que componen el espacio comunitario, unas 3 están enfrente de la casa de la presidenta y en las cercanías hay muchas más. Primas y primos están en la localidad de Bernal, y algunos y algunas de los hijos e hijas se han trasladado a Ezeiza, San Miguel, Gutiérrez, etc. Es decir que, no habitan todos y todas en las cercanías de la IAPI, dado que el acceso a las tierras en la periferia urbana en los últimos años es cada vez más difícil. Esta distribución espacial de las familias y las nuevas generaciones en forma de mozaico no es novedosa. Por ejemplo, la prima de la presidenta de “Yape” vive en la localidad de Rafael Calzada y asiduamente organizan eventos y visitas junto con parientes que vienen continuamente desde Chaco y Rosario. Para complementar esta información se puede consultar en Engelman, Juan Manuel, 2006, Ob. Cit.; Weiss, María Laura, 2013, Ob. Cit.; yWeiss, María Laura, 2016, Ob. Cit.

65. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, “Boleto de compra-venta Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo “Villa Iapi”, 1992, pp. 1-2.

66. El carácter fijo de la cuota era temporal. Los montos de cada una de ella dependían del sistema de financiación francés (a una tasa de interés del 9% anual), quienes no pagaban entre el día 1 y 10 de cada mes eran penalizados con un interés punitorio equivalente a 1,5% sobre el monto de la cuota atrasada.

67. Luego de varias visitas a la comunidad, la presidenta nos cedió la posibilidad de tomar copias de algunos documentos relevantes sobre la compra de los terrenos de varias de las familias de la comunidad. Este tipo de material y su lectura permitió enriquecer el abordaje sobre cómo un sector indígena accedió a la compra de los terrenos urbanos en la década de 1990. En tal oportunidad accedimos al cuadernillo del Programa Arraigo, a múltiples actas asamblearias de la Cooperativa de vivienda, crédito y consumo Villa IAPI, así como a los comprobantes de pago del Banco Nación de cada cuota.

68. Presidencia de la Nación. Comisión de Tierras Fiscales Nacionales, “Programa Arraigo. Porque en la Tierra de uno se Construye para Siempre… Estamos Construyendo un país para siempre”, Buenos Aires, 1991, p.2.

69. Este punto es interesante de resaltar por cuanto el programa sostiene que la gente es legítimamente propietaria de la tierra que ocupa, pero que legalmente se deben llevar adelante todos los requisitos para así sea. Entonces el acta de posesión es el instrumento por el cual el propietario (Estado Nacional) le transfiere formalmente al comprarlos (Organización Intermedia) el derecho de poseer la tierra.

70. Engelman, Juan Manuel, Varisco, Sofía, Míguez Palacio, Rocío y Weiss, María Laura (2018), “Etnización de la práctica política de la dirigencia indígena en los gobiernos locales de la Región Metropolitana de Buenos Aires, Argentina”, Antropologías del Sur, Vol. 5, Nº 9, pp. 151-171.

71. Fragmento de entrevista con la dirigenta de la comunidad toba-qom “Yape”, realizada en su domicilio de la localidad de Bernal Oeste. Abril de 2018. Para marco institucional véase nota 11.

Esta obra está bajo licencia de Creative Commons Atribución - No Comercial CC BY-NC

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ISSN Nº 0327-1676![]()