Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

RIA. Revista de investigaciones agropecuarias

versão On-line ISSN 1669-2314

RIA. Rev. investig. agropecu. vol.39 no.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires ago. 2013

ARTÍCULOS

Epidemiología de los nematodes gastrointestinales en caprinos lecheros en los valles templados del NOA, Argentina

Suarez, V.H.1; Fondraz, M.2; Viñabal, A.E.1; Martínez, G.M.1; Salatin, A.O.1

1INTA - EEA Salta, CC 228, Cerrillos, 4400, Salta.

2Faculté de Vétérinaire, U. de Toulouse, Francia. Correo electrónico: vsuarez@correo.inta.gov.ar

Recibido el 26 de febrero de 2013

Aceptado el 04 de julio de 2013

Publicado online el 31 de julio de 2013

RESUMEN

Con el fin de estudiar la epidemiología y los efectos de los nematodes gastrointestinales (NGI) sobre cabras en ordeño en predios bajo riego en el Valle de Lerma (Salta), se monitoreó la infestación parasitaria en 41 cabras naturalmente infestadas por NGI, desde el 4 de octubre de 2010 hasta el 26 de mayo de 2011. Se evaluaron dos grupos de cabras en ordeño: PJ (n=17) paridas en junio y PS (n=24) paridas en septiembre. Sólo se desparasitaron de urgencia aquellos animales que superaran los 3000 de hpg o y que presentaran signos de parasitosis. El rinde lácteo individual se midió en abril de 2010 en un grupo de cabras en ordeñe. Los controles lecheros se realizaron antes y después de un tratamiento con dos grupos de 14 cabras cada uno: uno tratado con moxidectina (MXD: 200 mcg/kg) y otro sin desparasitar. Mensualmente se realizaron conteos de huevos (hpg) y diferenciación de géneros de nematodes, además de la técnica de Baermann para recuperar larvas de vermes pulmonares. Se enviaron mensualmente pares de cabritos "tracers" con el propósito de evaluar la disponibilidad de larvas en el pasto por medio de la recuperación de nematodes luego de su sacrificio, lo mismo sucede con otros caprinos muertos eventualmente en el rebaño. Las diferencias entre la producción de leche y los conteos de huevos se compararon por mínimos cuadrados. Al inicio, los hpg de las cabras del grupo PJ fueron significativamente (P< 0,04) más bajos que los de las del PS hasta principios del verano, cuando se equipararon. Luego, los hpg de toda la majada bajaron para incrementarse significativamente (P<0,05) hacia el otoño. En los coprocultivos se observó un predominio de Haemonchus (73,5%) en primavera y de Haemonchus (55,5%) y Trichostrongylus (40,5%) hacia el otoño, en todos los coprocultivos se recuperó en bajo porcentaje Teladorsagia (< 7%). La disponibilidad de vermes en las pasturas fue significativamente (P<0,002) mayor de fines de diciembre a abril (período de lluvias: PL) que de mayo a inicios de diciembre (periodo seco: PS). Durante el PL, se recuperaron el 96,1% de los vermes mientras que en el PS sólo el 3,9%, con una prevalencia anual de Haemonchus del 31% y de Trichostrongylus del 63%. Se observó un incremento significativo (P<0,02) del 15% en la producción de leche en respuesta al tratamiento con MXD (200 mcg/kg SC), cuya eficacia en reducir los hpg fue del 82,8%. Preliminarmente se puede concluir que Hae monchus contortus y Trichostrongylus colubriformis son los nematodes más perjudiciales para los caprinos en los valles templados del NOA. Además, se puede determinar que el período de riesgo se presenta desde el inicio del verano hasta mediados de otoño y que el riego ofrece condiciones favorables para la supervivencia de los vermes durante el periodo seco.

Palabras clave: Cabra lechera; Nematodes gastrointestinales; Epidemiología; Noroeste argentino.

ABSTRACT

Forty onedairy goats were studied during milking from 4-Oct-2010 until 26-May-2011, to evaluate the epidemiology and the effect of gastrointestinal nematodes (GIN) on naturally infested goat milked on artificially irrigated systems on Lerma Valley (Salta). Two groups of goats were monitored: PJ (n=17) kidding in June and PS (n=24) kidding in September. Only goats with high egg counts (>3000) or GIN infection signs were salvage treated. Milk yield was evaluated during april-2010 on two groups of 14 milked goats each one. One group was treated with moxidectin (MXD: 200 mcg/kg) and the other untreated. Test-day milk yield of individual goat was recorded before and 10 days after treatment. Faecal nematode egg counts (FEC), cultures for larval differentiation and Baermann technique were done monthly. In addition for evaluate pasture larvae availability, successive groups of worm free tracer kids were grazed with goats and then slaughtered for worm counts. Other death goats of the farm that were necropsied for worm counts. Least squares means analysis of vari�� ance was conducted with a mixed model. At the start goat FEC of PJ were significantly (P<0,04) lower than those of PS until early summer. Then FEC of both groups equally and gradually decrease until late summer, when showed a significant (P<0,05) increase towards autumn. From faecal cultures Haemonchus (73,5%) predominates during spring and Haemonchus (55,5%) and Trichostrongylus (40,5%) towards autumn; always Teladorsagia (< 7%) was present with low percentages. Larvae availability on pastures recovered from tracer kids were significantly (P<0,002) higher from late December to April (rain period: RP) than from May to early December (dry period: DP). During the rain RP, 96,1% of the worms was recovered, whereas from the DP 3,9% was recuperated and the annual prevalence of Haemonchus and Trichostrongylus was respectively of 31% and 63%. Treated goats with moxidectin (200 mcg/kg, SC) showed a significant (P<0,02) increase of 15% on milk yield; moxidectin had an efficacy of 82,8%. Preliminary conclusions showed that Haemonchus contortus and Trichostrongylus colubriformis were the most pathogen nematodes for goats in the temperate valleys of the Northwest of Argentina; the risk period goes from early summer to middle autumn and artificially irrigation brings favourable conditions for nematode survival during the dry period.

Key words: Dairy goat; Gastrointestinal nematodes; Epidemiology; Northwest of Argentina.

INTRODUCCIÓN

La explotación lechera de caprinos en el noroeste argentino (NOA) difiere bastante de acuerdo al tipo de explotación de que se trate. La mayor parte de la cría de cabras para leche en el NOA es destinada a la elaboración de quesos, en sistemas extensivos de baja productividad y destinados al autoconsumo o mercadeo local. También se registran en menor proporción pequeños productores de leche y quesos de cabras que han adoptado algo de tecnología e insumos bajo cierto grado de intensificación (pasturas y verdeos), con destino al consumidor local o al turismo. También, hay algunos emprendimientos relativamente nuevos de leche y queso de cabra, bajo regímenes de cría intensificados, con adopción de tecnología y destinados a la venta de productos gourmet que, en algunos casos, tienen el fin de diversificar y complementar actividades como el tabaco o la vid.

Estos nuevos emprendimientos basados, generalmente, en razas lecheras como la Saanen, Anglo Nubian tienen problemáticas no resueltas en lo que hace a su producción primaria como, por ejemplo, graves problemas sanitarios que afectan la competitividad de estos sistemas, sobre todo en aquellos situados en los valles templados de altura donde las infestaciones con nematodes gastrointestinales (NGI) son una limitante productiva importantísima (Aguirre et al., 2002).

A nivel mundial se conoce la importancia económica de los nematodes gastrointestinales en la producción de los pequeños rumiantes y, en especial, en caprinos debido a las mortandades o pérdidas en competitividad que causan y que atentan contra la sustentabilidad de los sistemas (Over et al., 1992). En nuestro país a pesar de que la información es escasa, hay estudios en sistemas reales en La Rioja y San Luis que demuestran una pérdida de 4 a 6 kg de peso vivo en cabras infestadas naturalmente con respecto a aquellas tratadas mensualmente. Además registraron un incremento de la producción de carne de cabritos, (Dayenoff et al., 1996; Rossanigo y Frigerio, 2000). En éstos trabajos Haemonchus fue reconocido al igual que en el noreste de Córdoba (Anziani et al., 2010) como el género más nocivo.

En el NOA también existe poca información sobre la epidemiología y control de la gastroenteritis verminosa (GEV). Sólo están disponibles descripciones en la región de valles templados (Aguirre et al., 2002) que indican que la GEV impacta fuertemente en la salud de los caprinos causando importante mortandades, especialmente, debido a las infestaciones con Haemonchus contortus. También hay comunicaciones que describen la presencia de resistencia antihelmíntica en algunas explotaciones caprinas (Aguirre et al., 2000; Suarez, comunicación personal). Además de los trabajos citados, no hay suficientes datos sobre la epidemiología de la enfermedad como para elaborar estrategias de control en los diversos sistemas productivos y ambientes del NOA así como en los valles templados en áreas bajo riego. En cuanto al efecto de los NGI sobre la producción en general y sobre la de leche en particular en cabras en ordeño, los antecedentes a nivel internacional son escasos (Hoste y Chartier, 1998; Rinaldi et al., 2007). En la Argentina en cuanto a rumiantes menores en ordeño, sólo hay antecedentes en ovejas en La Pampa (Suárez et al., 2009) y en caprinos sólo en San Luis, hay observaciones que describen el efecto de los parásitos sobre la producción lechera de cabras criollas en ordeño (Rossanigo et al., 1999).

Este vacío de información, sobre todo en lo referente a la epidemiología de los NGI, justifica su estudio como también la investigación de la incidencia económica y de estrategias de control sustentables en los diferentes sistemas productivos y ambientes de Salta y Jujuy como son los valles y quebradas áridas, los valles templados de altura y la región del chaco salteño. Debido a esto, el objetivo del presente ensayo fue estudiar la epidemiología y los efectos de los nematodes gastrointestinales en cabras en ordeño en predios bajo riego en el Valle de Lerma (Salta), región comprendida en valles templados de altura.

MATERIALES Y MÉTODOS

Datos generales

El estudio se llevó a cabo en la Unidad Tambo Caprino de la Estación Experimental Agropecuaria, Salta, ubicada en el Valle de Lerma a una altitud de 1050 msnm. El Valle de Lerma tiene un régimen de lluvias estivales que se interrumpe con un período seco que se prolonga de abril a noviembre. Las precipitaciones tienen un promedio anual de 800 mm y la temperatura media es de 17 ºC (máximo: 36; mínimo: -6) con una humedad relativa ambiente entre 20 y 80%.

La majada en estudio estuvo compuesta mayormente por cabras de raza Saanen. El manejo forrajero fue en parte pastoril o a corral. En septiembre la dieta se basó en heno, poroto y grano racionado a corral. Luego, de octubre al 9 de diciembre, las cabras pastorearon alfalfa bajo riego y, del 9 al 20 diciembre, en encierro con una dieta de concentrados y silo de sorgo. Posteriormente, hasta principios de febrero pastorearon sorgo y luego, nuevamente, alfalfa hasta abril, cuando entraron a una avena bajo riego hasta el final del ensayo. Al momento del parto las cabras fueron descalostradas y destetadas y se inició su ordeñe al cuarto día posparto. El ordeñe fue mecánico al tarro, una vez al día con un suplemento de 300 g de maíz. Un lote de cabras parió en junio y otro en septiembre de 2010 y todas se secaron a fines de marzo de 2011.

Diseño experimental

A partir de 41 cabras en ordeño naturalmente infestadas por NGI, se monitoreó la infestación parasitaria desde el 4 de octubre de 2010 hasta el 26 de mayo de 2011. Con tal fin, se formaron dos grupos de cabras: n=17, paridas en junio (PJ) y n=24, paridas en septiembre (PS). El ensayo comenzó a los 104 y 18 días posparto, en promedio, respectivamente para el PJ y el PS.

Sólo se trataron con antihelmínticos de urgencia aquellos animales que superaran los 3000 de hpg o y que presentaran sintomatología clínica de gastroenteritis verminosa. Siguiendo este criterio algunas cabras fueron tratadas en forma subcutánea, respectivamente con levamisol (LVM) a razón de 10 mg/kg (27/12/10, n=8 y 15/3/11, n=4) y moxidectina (MXD) a razón de 200 mcg/kg (5/5/11, n=9).

Métodos parasitológicos

Mensualmente se realizaron conteos de huevos (hpg) y diferenciación de géneros de nematodes, además de la técnica de Baermann para recuperar larvas de vermes pulmonares (Suarez, 1997). También, cada mes, se realizó el diagnóstico de presencia de huevos de Fasciola hepática mediante el método de sedimentación-flotación (Alzieu y Mage, 1991) modificado por Viñabal y Aguirre (1992)

Se recuperaron nematodes adultos e inmaduros de cabritos "rastreadores" según técnica descripta por Suarez (1997), con el propósito de evaluar la disponibilidad de larvas en el pasto a las que estuvieron expuestas las cabras del tambo de octubre de 2010 a enero de 2012. Se enviaron, sucesivamente, dos cabritos de 5 a 6 meses a pastorear con el rebaño de cabras en ordeñe durante 45 días. Luego de ese período se retiraron para ser sacrificados luego de 12 días en estabulación. Estos cabritos rastreadores fueron criados en un régimen de estabulación, para entrar a pastoreo con hpg cero, asegurando esto mediante desparasitación previa con levamisol por vía subcutánea (10 mg/kg de peso vivo). También se recuperaron nematodes de caprinos afectados y muertos por gastroenteritis verminosa, de abril a mayo 2011.

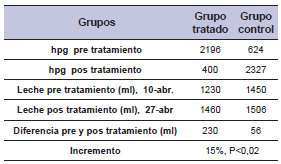

Evaluación productiva

El rinde lácteo individual se midió en abril de 2010 en un grupo de cabras en ordeñe en el último tercio de la lactancia. Los controles lecheros se realizaron antes y después de un tratamiento realizado el 16 de abril con un grupo tratado con MXD por vía subcutánea a razón de 200 mcg/kg (n=14) de cabras que superaban los 1500 de hpg el 7 de abril y otro de cabras en ordeño sin desparasitar (n=14) que no superaban esa cifra a esa fecha. El control lechero se realizó mediante lactómetros, que son medidores porcentuales de leche (medidor MKV para Cabras Waikato) originarios de Nueva Zelanda.

Análisis de los datos

En cada dosificación general del rebaño se evaluó la eficacia de los antihelmínticos usados mediante la prueba de reducción del conteo de huevos (PRCH) descripta como de evaluación previa y posterior del grupo tratado sin la formación de grupo control, descripta por Kochapakdee et al. (1995).

Las diferencias entre la producción de leche y los conteos de huevos se compararon por mínimos cuadrados mediante el programa INFO STAT. Los datos (x) de hpg se analizaron previa transformación a logaritmo natural (x'= ln (x+1)). Los recuentos de vermes se compararon por el método de Kruskal-Wallis.

RESULTADOS

Al inicio, los hpg de las cabras del grupo PJ fueron significativamente (P< 0,04) más bajos que los de las del PS. Luego, hacia mediados de diciembre y después del pastoreo de alfalfa los hpg del PJ, se elevaron equiparándose a los del PS (figura 1). En este momento, debido a que el 18% de las cabras (PJ n= 2; PS n=6) superaron los 3000 hpg se decidió tratar sólo a estas cabras con LVM. Este lote tratado redujo el promedio de hpg de 4930 a 683. Luego, los hpg de toda la majada bajaron durante el pastoreo del sorgo (figura 1). Finalmente, luego de entrar en la alfalfa hacia mediados de verano, los hpg se elevaron significativamente (P<0,05) hacia el otoño al compararlos con los hpg de mediados de verano (figura 1). El 15 de marzo debido a sus altos hpg (promedio: 5695) se trataron cuatro cabras de urgencia con LVM (PJ n= 2; PS n=2), lo cual redujo sus hpg en un 77,2%. A principios de mayo, nuevamente, debió tratarse de urgencia el 21,9% de la majada con MXD (PJ n= 1; PS n=8); el hpg se redujo de 5632 a 460.

Figura 1. Promedio de los hpg de los grupos de cabras en ordeño PJ (paridas en junio) y PS y (paridas en septiembre) y de aquellas cabras tratadas de urgencia con LVM (21-dic y 15-mar) y MXD (5-may).

La diferenciación de los géneros de nematodes a partir de los huevos eliminados al medio señala una prevalencia de Haemonchus y Trichostrongylus. Se observó, en promedio, un predominio de Haemonchus (73,5%) en primavera y de Haemonchus (55,5%) y Trichostrongylus (40,5%) hacia el otoño; en todos los coprocultivos se recuperó en bajo porcentaje Teladorsagia (< 7%).

No se recuperaron vermes pulmonares ni Fasciola hepática.

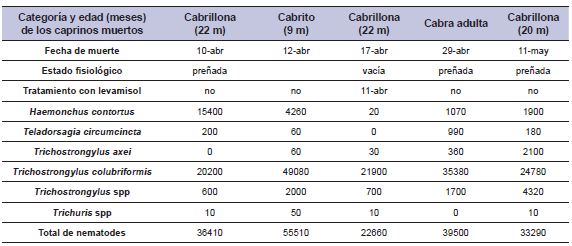

Del 10 de abril al 11 de mayo mueren otros caprinos fuera del ensayo, que presentaron signos clínicos de gastroenteritis verminosa con mucha diarrea (un cabrito, tres cabrillonas de 20-22 meses de edad y una cabra adulta) y que pastoreaban desde febrero la alfalfa junto con las cabras del ensayo. Una cabrillona a pesar de haber sido tratados con LVM mostró una alta carga de Trichostrongylus. La tabla 1 muestra los vermes recuperados de las necropsias y detalles de estos casos.

Tabla 1. Nematodes recuperados de los caprinos muertos por gastroenteritis verminosa.

Los nematodes predominantes recuperados de los cabritos rastreadores se grafican en la figura 2. La disponibilidad de vermes en las pasturas fue significativamente (P<0,002) mayor de fines de diciembre a abril. Durante ese primer período, el de lluvias, se recuperaron el 96,1% de los vermes mientras que de mayo a noviembre sólo el 3,9%.

Figura 2. Promedio de los nematodes recuperados de los dos cabritos rastreadores sacrificados luego de pastorear durante 45 días con las cabras en ordeño desde octubre 2010 a fines de enero 2012. Aven.me.: avena y melilotus.

En cuanto al porcentaje del total recuperado de vermes predominantes, Trichostrongylus colubriformis, Haemon chus contortus y Teladorsagia circumcincta participaron respectivamente con el 66,5%, 29,0% y 4,5%. Se observó un incremento significativo (P<0,02) del 15% en la producción de leche en respuesta al tratamiento con MXD (200 mcg/kg SC), cuya eficacia en reducir los hpg fue del 82,8% (tabla 2). Los coprocultivos pre y pos tratamiento indicaron una eficacia del 32,2% contra Trichostrongylus y del 99,9% contra Haemonchus.

Tabla 2. Promedio de los conteos de huevos de nematodes (hpg) y de la producción de leche de las cabras en ordeño antes y después del tratamiento en el último tercio de la lactancia del grupo tratado con moxidectina el 16 de abril 2010 y del control.

DISCUSIÓN

Los conteos de huevos al inicio del trabajo muestran una meseta con algunos valores altos al final del período seco y un incremento notorio hacia el otoño. Al inicio del ensayo los valores del hpg son más elevados en las cabras del PS que se encontraban fisiológicamente a 15 días de haber parido y en el primer tercio del ordeño. En esta etapa, en los lanares existe un fenómeno denominado pico posparto del hpg debido a la relajación de la inmunidad. Este pico del hpg de los lanares está descripto en muchas partes del mundo (Connan, 1976; Armour, 1980), así como en nuestro país (Suarez y Busetti, 1995; Suarez, 2007). Sin embargo, en caprinos esta elevación del hpg posparto está escasamente descripta (Mandonnet et al., 2005). En este ensayo se observó un mayor nivel de hpg en el grupo PS, a pesar de no tener registros de hpg previos al parto ya que las observaciones comenzaron luego de las pariciones. Probablemente, una explicación podría hacer referencia a que los hpg más elevados serían producto de un pico posparto en las PS en relación a las cabras del PJ que habían parido en junio. Por otro lado, las cargas de nematodes que habrían originado los conteos de huevos al comienzo del ensayo serían preexistentes a un periodo de estabulación de más de 40 días previo al inicio de las observaciones. En San Luis, Rossanigo y Frigerio (2000), observaron una elevación del hpg de cabras en ordeño coincidiendo con las épocas de parición de primavera-verano (noviembrediciembre) y de fin de otoño (mayo-julio).

La contaminación de los potreros estimada por los cabritos rastreadores muestra, claramente, que el número disponible de larvas infestantes en los pastos es muy bajo durante el período seco (mayo-noviembre). Probablemente, lo recogido por los rastreadores, a pesar de la falta de lluvias en este período, es producto del desarrollo de las formas de vida libre, favorecido por el riego de la alfalfa en primavera como de la avena desde mediados de otoño. Contrariamente, durante el período de lluvias el desarrollo y migración hacia el pasto de las formas de vida libre estaría favorecido, aumentando su disponibilidad en los pastos junto con el incremento de las cargas parasitarias y el riesgo de enfermedad. Es notable que la entrada del rebaño en ordeño al sorgo coincidió con el descenso de los niveles de hpg. Esta caída puede explicarse por la entrada del rebaño a un potrero no pastoreado previamente, es decir, no contaminado y seguro que mantuvo por un tiempo a las cabras con una escasísima disponibilidad de larvas. Estudios desarrollados en la región pampeana demuestran que los verdeos son seguros al inicio de su pastoreo debido a que el laboreo de la tierra y el período de crecimiento previo al pastoreo reducen a cifras muy bajas el nivel de larvas infestantes (Suarez y Busetti, 1995).

Coincidiendo con el pastoreo directo de la alfalfa en febrero, se observó una elevación de los hpgs, el incremento de la oferta de larvas en los potreros y la necesidad del tratamiento de urgencia de varias cabras hacia el otoño, momento en que también se observó un brote clínico de gastroenteritis verminosa y muertes en otros lotes de animales.

Los vermes recuperados tanto de los rastreadores como de los animales muertos que padecieron GEV, muestran un predominio en el número de Trichostrongylus colubriformis hacia el otoño sobre Haemonchus contortus. Este predominio no coincide con observaciones previas de casos de mortandades donde Haemonchus contortus fue considerado como determinante en casos de muertes caprinas (Aguirre et al., 2002). En el mismo sentido, observaciones realizadas paralelamente en otros dos tambos de la región muestran a Haemonchus como género predominante (Suarez, dato no publicados). Probablemente, en el caso del rebaño en estudio, la eficacia del antihelmíntico (moxidectina) usado previamente, repetidas veces, redujo el número poblacional de Haemonchus por su alta eficacia (99%) en relación a Trichostrongylus frente al cual su eficacia fue muy pobre (32,2%).

Aunque fue observado como respuesta puntual frente a un solo tratamiento, se registró una incremento del 15% en las cabras tratadas que tenían al momento del tratamiento elevados conteos de huevos con respecto a las no tratadas. Incremento que podría inferirse aún mayor atendiendo a la eficacia de la moxidectina, la cual redujo totalmente las cargas de Haemonchus pero que sólo tuvo un efecto del 32,2% contra Trichostrongylus. Datos de Europa bajo infestaciones naturales señalan un impacto productivo sobre el rinde lácteo a lo largo de la lactancia de las cabras que oscila entre 7,4 y 18,5% (Rinaldi et al., 2007). También en Francia se comprobó que el efecto parásito es mayor en aquellas cabras que más producen o que tienen su primera lactancia (Hoste y Chartier, 1993; Chartier et al., 2000). En cuanto a nuestro país, en San Luis, hay observaciones realizadas por Rossanigo et al. (1999) durante 99 días en sistemas reales de productores minifundistas que ordeñaban para la fabricación artesanal de quesillos o para el autoconsumo y determinaron que las cabras tratadas libres de efecto parásito produjeron 69 g/día de leche más que las cabras parasitadas (383 gr/día versus 314 gr/día). Recientemente, fue reportado en Salta (Aguirre et al., 2000) un caso de mortandad por nematodiasis y disminución de la producción de leche en cabras lecheras, a tal extremo que el propietario optó por suspender los ordeños y secar los animales.

CONCLUSIONES

Se puede concluir que Haemonchus contortus, por su patogenicidad, y Trichostrongylus colubriformis, por su abundancia, son los nematodes que más perjuicios económicos causan a los caprinos en los valles templados del NOA. Además, se puede agregar que el período de riesgo se presenta desde el inicio del verano hasta mediados de otoño y que el riego ofrece condiciones favorables para la supervivencia los vermes durante la estación seca, aunque su disponibilidad sea reducida. Estas conclusiones preliminares alientan a profundizar aspectos de la epidemiología de la nematodes necesarios para proponer sistemas de control en el futuro, así como estudiar los efectos sobre la producción caprina a lo largo de toda una lactancia.

BIBLIOGRAFÍA

1. AGUIRRE, D.H.; CAFRUNE, M.M.; VIÑABAL, A.E.; SALATÍN, A.O. 2000. Mortalidad por nematodiasis asociada a la ineficacia del albendazole en cabras lecheras del valle de Lerma (Salta). Rev. Arg. Prod. Anim. 20(1), 341-343. [ Links ]

2. AGUIRRE, D.H.; CAFRUNE, M.M.; VIÑABAL, A.E.; SALATIN, A.O. 2002. Aspectos epidemiológicos y terapéuticos de la nematodiasis gastrointestinal caprina en un área subtropical de la Argentina. RIA 31 (1), 25-40. [ Links ]

3. ALZIEU, J.P.; MAGE, C. 1991. La fasciolose bovine. Pathogénie, épidémiologie, thérapeutique. Bull. GTV 6, 59-71. [ Links ]

4. ANZIANI, O.S.; CAFFE, G.; COOPER, L.; CAPARROS, J.; MOHN, C.; AGUILAR, S. 2010. Parásitos internos y caprinos de leche. Parte 2: Estudios sobre la resistencia de los nematodes gastrointestinales a los antihelmínticos. Ficha técnica N.° 15, Proyecto Lechero. INTA (Salud Animal). [ Links ]

5. ARMOUR, J. 1980. The epidemiology of helminth disease in farm animals. Vet. Parasitol. 6, 7-46. [ Links ]

6. CHARTIER, C.; ETTER, E.; HOSTE, H.; PORS, I.; MALLEREAU, M.P.; BROQUA, C.; MALLET, S.; KOCH, C.; MASSE, A. 2000. Effects of the initial level of milk production and of the dietary protein intake on the course of natural nematode infection in dairy goats. Vet. Parasitol. 92, 1-13. [ Links ]

7. CONNAN, R.M. 1976. Effect of lactation on the immune response to gastrointestinal nematodes. Vet. Rec. 99, 476-477. [ Links ]

8. DAYENOFF, P.; CARRIZO H.; BOLAÑO, M.; CÁCERES, R. 1996. Propuesta para el control de algunas parasitosis en el ganado caprino y su efecto en la productividad de la majada. Rev. Arg. Prod. Anim. Vol.16 Sup.1, 83. [ Links ]

9. HOSTE, H.; CHARTIER, C. 1998. Response to challenge infection with Haemonchus contortus and Trichostrongylus colubriformis in dairy goats. Consequences on milk production. Vet. Parasitol. 74, 43-54. [ Links ]

10. KOCHAPAKDEE, S.; PANDEY, V.S.; PRALOMKARM, W.; CHOLDUMRONGKUL, S.; NGAMPONGSAI, W.; LAWPETCHARA, A. 1995. Anthelmintic resistance in goat in southern Thailand. Vet. Rec. 137, 124-125. [ Links ]

11. MANDONNET, N.; BACHAND, M.; MAHIEU, M.; ARQUET, R.; BAUDRON, F.; ABINNE-MOLZA, F.; H. VARO, H.; AUMONT, G. 2005. Impact on productivity of peri-parturient rise in fecal egg counts in Creole goats in the humid tropics. Vet. Parasitol. 134, 249-259. [ Links ]

12. OVER, H.J.; JANSEN, J.; VON OLM, P.W. 1992. Distribution and impact of helminth diseases of livestock in developing countries. Paper 96 in Food and Agriculture Organisation of the United Nations Animal Production and Health. [ Links ]

13. RINALDI, L.; VENEZIANO, V.; CRINGOLI, G. 2007. Dairy goat production and the importance of gastrointestinal strongyle parasitism. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 101, 745-746. [ Links ]

14. ROSSANIGO, C.E.; FRIGERIO, K.L.; SILVA COLOMER, J. 1999. Producción de la cabra Criolla sanluiseña (Argentina). Vet. Arg. vol. XVI 151, 24-33. [ Links ]

15. ROSSANIGO, C.; FRIGERIO, K. 2000. Epidemiology and effects of nematode infections on the production of Criolla goats. Proceedings 7° International Conference on Goats. 15-18 mayo, Tours, Francia, tome II, 802-805. [ Links ]

16. SUAREZ, V.H. 1997. Diagnóstico de las parasitosis internas de los rumiantes en la región de invernada. Técnicas e Interpretación. Bol. Divulgación Técnica (INTA-Anguil) 56, 50 p. [ Links ]

17. SUAREZ, V.H. 2007. Epidemiología y control de los nematodes gastrointestinales en el oeste de la Región Pampeada. En: SUAREZ, V.H.; OLAECHEA, F.V.; ROSSANIGO, C.E.; ROMERO, J.R. (Eds) Enfermedades parasitarias de los ovinos y otros rumiantes menores en el Cono Sur de América, Ediciones INTA, Anguil, Argentina, PT. 70 Cap. 1.3.2, pp. 43-62. [ Links ]

18. SUAREZ, V.H.; BUSETTI, M.R. 1995. Epidemiology of helminth infections of growing sheep in Argentina's western pampas. Int. J. Parasitol. 25 4, 489-494. [ Links ]

19. SUAREZ, V.H.; CRISTEL, S.L.; BUSETTI, M.R. 2009. Epidemiology and effects of gastrointestinal nematode infection on milk production of dairy ewes. Parasite, 16 2, 141-147. [ Links ]

20. VIÑABAL, A.E.; AGUIRRE, D.H. 1992. Modificación de una técnica coprológica para el diagnóstico de Fasciola hepática. Mem. 8a Reunión AAVLD, Corrientes nov 1992, p. 64. [ Links ]