Introducción

En Argentina, al igual que en la mayor parte del mundo, durante los últimos 30 años los antihelmínticos se convirtieron en insumos de producción muy eficientes y seguros. Sin embargo, el desarrollo de nematodos resistentes a tales drogas se ha transformado en una seria amenaza al dificultar la reducción de los costos inherentes al control del parasitismo 4.

La resistencia antihelmíntica se define básicamente como la disminución de eficacia de un producto frente a poblaciones parasitarias que normalmente -a una dosis de-terminada- eran susceptibles al mismo 26. Ello puede ser consecuencia de una modificación genética o de un incremento en la frecuencia de expresión de un carácter hereditario, pero en ambos casos los nematodos que sobreviven al tratamiento van a transmitir estos alelos resistentes a su progenie 4.

La prevalencia de tal resistencia es particularmente alta en los pequeños rumiantes de Argentina, pero también se constata en bovinos y equinos 3. Un estudio nacional realizado en 2005 demostró que de 69 rodeos bovinos, el 60% presentaba fallas para el control de los nematodos utilizando ivermectinas o benzimidazoles 8.

Particularmente en el área centronorte de Argentina, la situación parece estar agravándose en los últimos años, especialmente en la Provincia de Corrientes 4, en la cual se incrementó rápidamente desde los estudios realizados en 2005, donde del total de los rodeos estudiados (n=8) el 75% eran resistentes a alguna droga, hasta el último realizado en 2014 donde el 100% de los rodeos (n=4) presentaba resistencia 15.El aumento de la resistencia antihelmíntica, el costo, los problemas ligados a la toxicidad, la contaminación del medio ambiente y los residuos en los productos de origen animal 22 hacen que las tendencias actuales se orienten hacia la integración de varios métodos de control 27. Ellos incluyen el manejo de pastizales con pastoreo rotativo y mixto entre diferentes especies 5, la selección genética de animales resistentes al parasitismo, con una mayor utilización de las razas autóctonas 2, 18, controles biológicos 23, método Famacha 29 y tratamientos selectivos con poblaciones refugio 14, 19.

Dentro de estas nuevas estrategias, se han comenzado a evaluar las potencialidades de algunas sustancias presentes en los forrajes, denominadas metabolitos secundarios de plantas. Entre los más estudiados se encuentran los taninos, compuestos polifenólicos sintetizados en forma natural por los vegetales. Estos poseen una amplia distribución en diversas plantas y semillas, así como elevada actividad biológica 27.

Existen dos tipos de taninos: los hidrolizables y los condensados (TC) 11, siendo éstos últimos, en el campo de la nutrición animal, el grupo de compuestos mejor estudiados en cuanto a su repercusión fisiológica y su amplia distribución 13.

Los TC se asocian como parte de la defensa de las plantas contra insectos y herbívoros 13. Diversas investigaciones han comprobado que el consumo de plantas con contenidos moderado de TC puede tener un efecto directo en la disminución de los nematodos gastrointestinales 6, 12 o un efecto indirecto a través de la absorción de la proteína bypass en el intestino delgado, lo cual fortalecería el sistema inmunitario y mejoraría la resistencia o resiliencia de los animales frente a infestaciones parasitarias 5, 30.

Concentraciones de TC de 6-12% de materia seca en el forraje, deprimen el con-sumo y la digestibilidad del mismo, mientras que a concentraciones de 2-4%, disminuyen la proteólisis de los microorganismos del rumen y por tanto incrementan la absorción intestinal de las proteínas y contribuyen a mejorar la salud de los animales al reducir los efectos perjudiciales de los parásitos internos 1.

Se ha comprobado que algunas leguminosas, tanto arbóreas como forrajeras tradicionales, presentan las concentraciones adecuadas de TC para producir un efecto anti-helmíntico. Las plantas con estas características disminuyen las infestaciones parasita-rias en los animales y, además, contribuyen a mejorar el plano nutricional 10.

Leucaena leucocephala es un árbol tropical que desde hace tiempo despertó el interés mundial por sus atributos como recurso forrajero, y que se desarrolla adecuada-mente en el norte y centro de Argentina. Puede alcanzar alturas de entre 7 y 12 metros, sus hojas son compuestas, de 9 a 25 cm de largo, verde grisáceas y sin pelos. Evoluciona muy bien con precipitaciones anuales entre 850 y 1500 mm, sin embargo crece desde sitos secos (350 mm/año) hasta muy húmedos (3000 mm/año), con temperaturas de 20 a 30ºC 24.

Sus hojas son ricas en proteínas fácilmente digeribles por los rumiantes. La calidad del forraje es similar a la de la alfalfa, aunque es más abundante en betacarotenos y proteína by-pass, por lo cual disminuyen los riesgos de meteorismo (empaste), y en general tiene alta palatabilidad 24.

Estudios in vitro realizados en 2011 con extracto de Leucaena han confirmado que tiene efecto antihelmíntico al inhibir el proceso de eclosión de huevos y reducir el establecimiento de larvas L3 al afectar el desenvainamiento 16, 21. Sin embargo, deben realizarse más estudios in vivo para evaluar su toxicidad y actividad antihelmíntica.

Por la disponibilidad en la región, su elevado valor nutritivo y su probada acción antihelmíntica, el presente trabajo se propuso investigar el efecto del consumo de Leucaena sobre la carga parasitaria gastrointestinal en terneros destetados en condiciones de pastoreo directo.

Material y Métodos

Región geográfica. El ensayo se llevó a cabo en la localidad de Tres Lagunas, de-partamento Pilagás, Provincia de Formosa, ubicada a los 25º 11' 09” de latitud sur y 58º 32´ 52” de longitud oeste, a una altitud de 86 msnm, valores medios anuales de 1.100 a 1.300 mm de precipitaciones y 21,9°C de temperatura.

Sistema de pastoreo. Se desarrolló en un sistema de pastoreo directo, en el que se utilizaron terneros recientemente destetados, criollos cruza con Brangus y Braford, de ambos sexos, de 8 a 10 meses de edad, con un promedio de 153 kg de peso vivo. Con el objetivo de establecer el área de los potreros, la oferta forrajera se estimó para una carga de 15 terneros de 180 kg por 180 días.

Terneros. Una semana previa al inicio del ensayo, se tomaron muestras de materia fecal en 60 terneros para medir el grado de infestación por nematodos gastrointestinales a través del recuento de huevos por gramo (HPG) en heces. A partir de estos resultados, se seleccionaron 30 terneros y se dividieron en 2 lotes de 15 animales, de forma que estos dos grupos fuesen homogéneos en cuanto a sexo, peso y carga parasitaria.

Tratamientos. El ensayo se realizó en dos potreros contiguos, separados por un alambrado convencional, a cada uno de los cuales se le asignó un lote de animales y un tratamiento. Para mejor uso de la pastura, cada potrero se subdividió con alambrado eléctrico. El lote de animales del tratamiento con Leucaena (TRAT c/L) se ubicó en un potrero con una superficie de 1,8 ha, sembrado con Leucaena leucocephala con una intersiembra de Brachiaria brizantha cv marandú. El lote del tratamiento sin Leucaena (TRAT s/L) se dispuso en un potrero de 2 ha sembrado con B. brizantha cv marandú; la dieta de estos animales se complementó con semillas de algodón, como suplemento proteico, a razón de 500 g/cabeza/día.

Muestreos. El pastoreo sobre ambos lotes se inició a comienzos del mes de mayo y cada 21 días se realizaron muestreos, durante 105 días. Por lo tanto, se efectuaron 5 muestreos secuenciales durante la experiencia. Debido al estado general que presentaban los animales, en el segundo muestreo se decidió incorporar análisis de sangre al set de datos.

Exámenes coproparasitológicos. Las muestras de materia fecal fueron extraídas directamente del recto, identificadas y enviadas al laboratorio para realizar exámenes coprológicos: HPG mediante la técnica de MacMaster modificada 25 e identificación de larvas a través de coprocultivo por el método Corticelli y Lai 9.

Controles hematológicos. Se tomaron muestras de sangre obtenidas de la vena yugular para determinar la valoración de hematocrito (Hto) a través de la técnica del microhematocrito y extendido de sangre coloreado con Giemsa para descartar infección por Anaplasma sp, Babesia sp y Trypanosoma sp. Los análisis de laboratorio (HPG, coprocultivo, Hto y extendido de sangre) fueron realizados por en el Centro de Investigaciones y Transferencia (CIT) de Formosa. Los animales que presentaron sintomatología de la enfermedad con altos valores de HPG y descenso de Hto (≤ a 22%) fueron tratados con antiparasitarios (albendazol 10% a dosis de 10 mg/kg) por verse compro-metida su salud.

Análisis estadísticos: Inicialmente los dos grupos experimentales contaban con 15 terneros cada uno. El grupo correspondiente al TRAT s/L perdió 9 unidades experimentales (en diferentes momentos a lo largo del ensayo) por la necesidad de aplicar tratamientos antiparasitarios. El grupo correspondiente al TRAT c/L perdió 2 unidades experimentales, uno por un accidente en la manga y otro por necesidad de tratamiento antiparasitario. Si bien el registro de datos se le efectuó a todos los animales durante el ensayo, los valores de los terneros que recibieron antiparasitarios no fueron incluidos en los análisis estadísticos de los momentos posteriores a esa aplicación. En diferentes etapas de la experiencia, algunas variables no pudieron ser evaluadas, por lo cual el número de repeticiones varía. Los datos relevados fueron analizados con el programa estadístico Infostat y se sometieron al análisis de la varianza con test de Duncan y prueba F, así como al análisis de componentes principales.

Resultados y Discusión

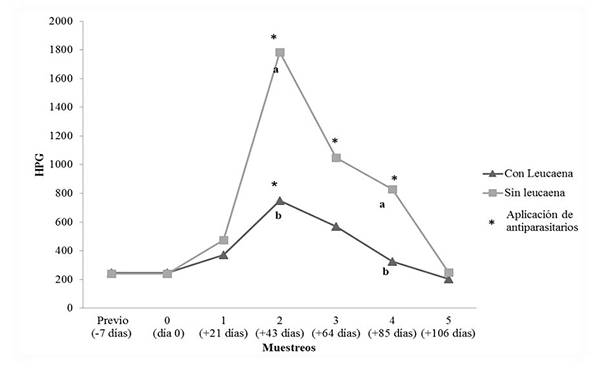

Figura 1 Evolución de HPG según tratamiento, en diferentes momentos de medición. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos.

Recuento de huevos (Figura 1). Los resultados de HPG (prueba F con p valor 0,05) demuestran que en la segunda y cuarta medición existieron diferencias significativas a favor del TRAT c/L. Resultados similares se observaron en estudios realizados con terneras para evaluar el efecto de la suplementación con extracto de quebracho, donde hubo una reducción significativa de HPG en los individuos suplementados 17.

También se obtuvieron resultados favorables en pequeños rumiantes que consumieron pasturas taníferas, los cuales registraron recuentos de huevos fecales más bajos en comparación con los animales que pastaron en forrajes de bajo contenido de TC 7, 20.

Durante el primer y tercer momento de muestreo, no se registraron diferencias significativas entre tratamientos; no obstante los valores del TRAT s/L duplicaron y triplicaron respectivamente los resultados del TRAT c/L. La equiparación de los valores a medida que discurrían los muestreos se atribuye a que los animales con valores mayores de HPG (que correspondieron al grupo sin Leucaena) fueron eliminados del análisis al ser desparasitados en los distintos momentos de las mediciones.

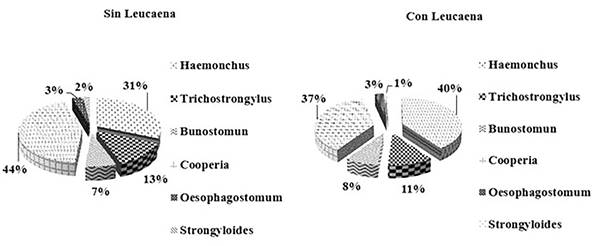

Coprocultivo (Figura 2). Los géneros identificados en los coprocultivos para ambos lotes (Figura 1) fueron principalmente Haemonchus sp y Trichostrongylus sp, siguiendo en orden decreciente, Bunostomum sp, Oesophagostomum sp, Cooperia sp y Strongyloides sp, donde Haemonchus y Trichostrongylus representaron el 70% de las larvas identificadas en todos los muestreos. Resultados similares se encontraron en otros estudios realizados en Sudamérica 8, 28. En los exámenes de los extendidos coloreados con Giemsa no se observaron hemoparásitos (Anaplasma sp, Babesia sp ni Trypanosoma sp), por lo cual se descartó la ocurrencia de enfermedades anemizantes.

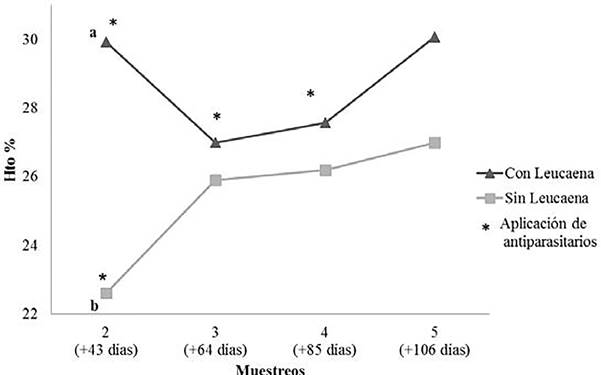

Figura 3 Evolución del hematocrito según tratamientos. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos.

Hematocrito (Figura 3). Los valores de Hto analizados (prueba F con p valor 0,05) sólo mostraron diferencias significativas entre tratamientos en el segundo momento muestral. A pesar de no existir diferencias en los demás momentos de la experiencia, el TRAT c/L siempre presentó valores más altos que el lote sin Leucaena. Los animales que recibieron la aplicación de antiparasitario, y que por tanto fueron excluidos de los análisis estadísticos, siguieron siendo muestreados. Los valores de Hto de estos terneros mostraron una rápida recuperación tras la aplicación de antiparasitarios, lo cual indica que la causa de esos bajos valores fue efectivamente la parasitosis.

Tabla 1 Análisis de pesos y ganancia media diaria (GMD) por tratamientos, en los diferentes momentos de la medición.

| 95. | 96. | tratamientos 97. | 98. 99.|

|---|---|---|---|

| muestreos | 100.pesos | 101.con Leucaena | 102.sin Leucaena | 103. 104.

| 1 105. (+ 21 días) | 106.peso promedio (kg) | 107.151,57± 34,41 | 108.153,6± 27,80 | 109. 110. 111.

| n | 112.15 | 113.15 | 114. 115.|

| 2 116. (+ 42 días) | 117.peso promedio (kg) | 118.159,32± 34,37 | 119.140± 21,18 | 120. 121. 122.

| GMD en g/an/día | 123.348,64 a | 124.- 647,62 a | 125. 126.|

| 127. | n | 128.14 | 129.15 | 130. 131.

| 3 132. (+ 63 días) | 133.peso promedio (kg) | 134.155,75± 50,06 | 135.140,5± 21,18 | 136. 137. 138.

| GMD en g/a/día | 139.-177,66 a | 140.-185,71 a | 141. 142.|

| 143. | n | 144.13 | 145.10 | 146. 147.

| 5 148. (+ 105 días) | 149.peso promedio (kg) | 150.148,86± 49,97 | 151.135,3± 13,22 | 152. 153. 154.

| GMD en gramos/día | 155.-326,01 a | 156.-373,02 a | 157. 158.|

| 159. | n | 160.13 | 161.6 | 162. 163.

| diferencia PF-PI | 164.165. | - 2,58 a 166. (-24 g/an/día) | 167.-18,92 b 168. (-180,16 g/an/día) |

PF-PI: medias de peso final - peso inicial.; n: número; g/a: gramos por animal.

Pesajes (Tabla 1). El análisis de datos de los pesajes indica que no hubo diferencias significativas de los pesos promedio, ni de las GMD en ninguno de los muestreos. Sin embargo, en la diferencia de peso total hubo significación estadística (ANOVA, test de Duncan p= 0,05) a favor del TRAT c/L. Hasta el segundo muestreo (+42 días) se observó que los TRAT c/L tuvieron en promedio un aumento de 7,75 kg (348,64 g/an/día) y que el lote sin Leucaena perdió en promedio 13,6 kg (647,62 g/an/día).

En el tercer muestreo de ambos tratamientos hubo disminución de peso, pero en el TRAT c/L siempre se obtuvieron valores superiores al TRAT s/L. La equiparación de los valores a medida que discurrieron los muestreos se debió a que los animales que recibieron la aplicación de antiparasitarios (los que presentaron menores ganancias de peso vivo) fueron excluidos del análisis estadístico al ser desparasitados en los distintos momentos de las mediciones.

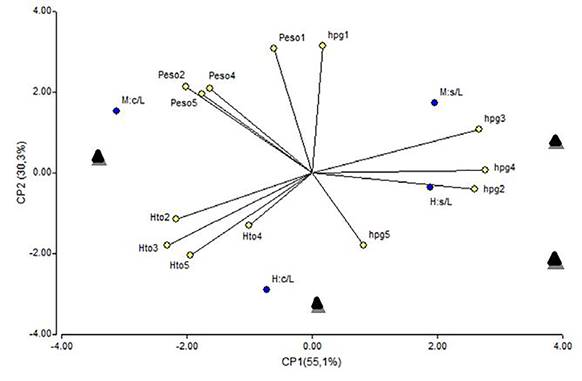

Análisis de componentes principales (Figura 4). Este estudio permitió reducir la dimensión analítica a dos componentes, conservando el 85,4% de la variabilidad total (55,1% en el primer componente y 30,3% en el segundo).

El primer componente permite separar ambos tratamientos. A la derecha del biplot se ubican las unidades experimentales del TRAT s/L, tanto machos como hembras (M:s/L y H:s/L), asociados con los mayores valores de HPG en todas las mediciones y los menores valores de las demás variables. A la izquierda se encuentran las unidades experimentales del TRAT c/L, tanto machos como hembras (M:c/L y H:c/L), asociados a los mayores valores de Hto y pesos en todos los momentos de medición y a los meno- res valores de HPG.

Figura 4 Diagrama de dispersión (“biplot”) que muestra la distribución conjunta de las variables (análisis de componentes principales = tratamientos y sexos).

El segundo componente, representado en el biplot sobre el eje vertical, permite separar los machos y las hembras del TRAT c/L. Los machos en la parte superior, se asocian a mayores pesos y menores Hto y las hembras en la parte inferior, se vinculan a mayores valores de Hto y menores pesos.

A partir de tomar como punto crítico el valor de Hto ≤ 22% debieron ser tratados con antiparasitarios 9 individuos para el grupo TRAT s/L y un solo animal para el grupo TRAT c/L. Asimismo se observaron mayores valores de HPG para el grupo de animales que no consumían Leucaena y menores valores de las demás variables (Hto y peso) en todas las mediciones.

En conclusión, bajo las condiciones de la presente experiencia, los resultados de- muestran que el consumo de Leucaena repercutió favorablemente en la disminución del recuento de HPG. La mejor evolución del peso vivo y del volumen globular observado en los terneros alientan la realización de futuras experiencias para un mayor conocimiento de esta alternativa, que augura un importante potencial como parte de un sistema de control parasitario.