Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Revista Escuela de Historia

versão On-line ISSN 1669-9041

Rev. Esc. Hist. vol.12 no.2 Salta dez. 2013

ARTÍCULO ORIGINAL

Multinacionales Bananeras e imperio económico en el gran Caribe: 1900-1940

(Multinational banana and economic empire in the Wider Caribbean: 1900-1940)

Jorge Enrique Elías-Caro*

Antonino Vidal Ortega**

*Universidad del Magdalena

**Universidad del Norte

Resumen:

Este trabajo analiza las distintas problemáticas que generaron las inversiones de las multinacionales norteamericanas bananeras en los países que integran la Gran Cuenca del Caribe, principalmente entre 1900 y 1940. En este lapso, la intensa actividad económica, especialmente por la masiva sobreexplotación agrícola y petrolera, aunada a procesos políticos y sociales, hicieron posible que estas compañías extranjeras acrecentaran sus imperios y buscaran la dominación total de una región desde la óptica geográfica y económica, pero no desde el punto de vista identitario de región.

Palabras clave: Multinacionales; Imperios; Bananas; Cuenca del Caribe

Abstract:

This paper aims to analyze the problems brought by the investments of the American Banana multinational corporations in the countries of the Great Caribbean Basin, mainly between 1900 and 1940. During this period, the intense economic activity, especially that related to the agricultural and oil over-exploitation, together with social and political processes made it possible for these foreign companies to enhance their empires and seek total domination of a region from a geographical and economic stance, without considering the region’s identity.

Key words: Multinational Corporations; Empire; Banana; Great Caribbean Basin

A manera de introducción

Los países europeos siglos XVIII y XIX, y posteriormente Estados Unidos en el XX, incorporaron a las naciones americanas en la economía internacional, promoviendo internamente reestructuraciones políticas, sociales y económicas. Persiguiendo la supremacía industrial, comercial y económica a partir del control de las corrientes mercantiles e inversoras. Ello, convirtió a Latinoamérica en productora de materias primas baratas.

La especialización de sectores y funciones, ligado al nacimiento de nuevas estructuras y procesos, hizo que se presentara una predisposición favorable para fomentar la integración internacional, promovida, como años atrás sostuvo Kaplan1 “por grupos urbanos y de los sectores terratenientes más poderosos”. Este mecanismo, utilizado en ocasiones por las multinacionales norteamericanas, les permitió el control de los sectores productivos, los canales de distribución y el control de inversiones; ello dio escasos beneficios a empresarios locales y sobre todo, no produjo modificación sustancial de las estructuras sociales y económicas de la población. La inversión estatal no mejoró las condiciones de vida, pero permitió el desarrollo de infraestructura y servicios para la empresa foránea. Se apoyó el crédito en función sus intereses, hasta el punto que se desarrollaron poderes monopólicos, en la minería, las plantaciones, industrias de materias primas, transportes, servicios públicos, la banca y en muchos casos en las finanzas públicas.

Con la producción dirigida hacia el comercio exterior y la inversión extranjera, se incorporaron valores, ideas, costumbres, instituciones, y aspiraciones de consumo, que transformaron lentamente la organización social, política y cultural de las jóvenes repúblicas2.

En América Latina y el Caribe, una vez se constituyeron en Estados-Nación tras la independencia, al no contar con recursos económicos suficientes, de forma inmediata entraron en un escenario de dependencia.3Con ello, multinacionales y gobiernos extranjeros reconocen la soberanía política formal, justificada en el hecho de incorporarlas a la economía mundo y extender y conservar las clases dominantes criollas, lo que se tradujo en un alto grado de concentración monopolística, como señaló Kaplan4“la propiedad y el control de los recursos naturales y productivos; la superioridad comercial, financiera y tecnológica; el dominio de los sistemas de transporte y almacenaje; el goce de posiciones superiores en lo social, político, administrativo, militar, cultural e ideológico”.

Nos orientaremos a analizar distintas problemáticas que generaron las inversiones de las multinacionales norteamericanas en los países de la Cuenca del Caribe, entre 1900 y 1940, tiempo de crecimiento económico centrado en la explotación agrícola y petrolera, aunado a procesos políticos y sociales que hicieron posible que estas compañías acrecentaran sus imperios y dominaran la región desde la óptica geográfica y económica, pero sin región desde el punto de vista cultural. Hecho que posicionó en la entre guerra a EEUU como centro hegemónico del capitalismo mundial

El modelo de relación en los países latinoamericanos y caribeños

Las multinacionales norteamericanas y europeas, como impulso a los sistemas capitalistas y centrados en políticas imperialistas, como estrategia de expansión promovieron la unificación de la economía mundial a costa de las dinámicas originadas en su periferia, es decir, América y África. Ello hizo que surgieran en Latinoamérica y el Caribe, afirma Kaplan economías subordinadas, especializadas, y vulnerables a los internacionales5:

“las actividades de comercio exterior, de inversiones públicas y privadas, el valor de la moneda, la demanda interna, los ingresos fiscales y las decisiones fundamentales de política económica, se determinaron y operaron en función de los intereses de las metrópolis, las empresas extranjeras y sus aliados nativos, y dichos intereses tienden a prevalecer sobre los auténticamente nacionales.”

La estructura socioeconómica dependiente, surgida en Latinoamérica y el Caribe, no se impuso rápidamente. Las élites necesitaron de un proceso prolongado y complejo para lograr el control de los recursos nacionales. Ello dio lugar a Estados centralizados que perseguían la inserción en la economía internacional.

“La hegemonía se constituye y ejerce a través de una alianza de grupos e intereses nacionales y extranjeros, en los que los terratenientes (hacendados y plantadores; modernos y tradicionales; del litoral y del interior), se unen a comerciantes exportadores e importadores; financistas e intermediarios; luego también a cierto tipo de empresario industrial y a élites políticas, militares y eclesiásticas. La importancia de los extranjeros acrece con el incremento de inversiones agregadas a la relación mercantil-financiera.6”

Capitalismo, monopolios e imperios

A fines del siglo XIX el capitalismo industrial fue puesto en duda por sus prácticas monopólicas opuestas a la competencia, y contra los principios liberales de la revolución industrial. La entrada de las multinacionales, europeas en el siglo XIX, empresas de navegación, ferrocarril, agroexportadoras, mineras y comerciales; y después estadounidenses, a comienzos del XX, con petroleras, servicios y agro exportadoras, creó nuevas sociedades de tipo urbano-organizacional en ciudades o regiones enclaves,7ello forjó un tejido socio-empresarial débil, sin ningunaproyección al mercado internacional. Modelo que impulsó aceleradamente la centralización y la concentración de capitales, sin estímulo de lo doméstico.

Las multinacionales respondieron a dinámicas políticas y económicas metropolitanas buscando la ganancia sin atender al desarrollo local.8Crearon un principio de extraterritorialidad, a través de concesiones del Estado, que perdió capacidad de injerencia en la economía local, puesto que la producción y la comercialización fue destinada a los mercados internacionales:

“… en suma, condiciones de monopolio asentado en el control absoluto de los factores productivos; se produce así una autonomía relativa que se rodea de un fuero legal protector por el que no pasan las leyes y acciones de la nación huésped.”9

Este modelo hizo que la cuenca del Caribe en toda su dimensión fuera un Enclave

“Porque tanto la producción como la comercialización del fruto responden a una prolongación directa de la economía metropolitana de los Estados Unidos en donde las decisiones de inversión dependen directamente del exterior, a la vez que las relaciones comerciales se establecen en el ámbito de los mercados centrales.”10

Por medio del monopolio, y del oligopolio en algunos casos, las grandes empresas eliminan o minimizan competidores, y obtienen el control de precios y una rentabilidad financiera por encima de estándares normales de producción. La concentración empresarial otorgó a las multinacionales un posicionamiento superior en el mercado internacional, especialmente en lo relacionado con la producción de bienes y servicios, fuerza de trabajo especializada, discriminación de precios, tarifas y recursos financieros como afirma Kaplan. El monopolio produce efectos de dominación irreversibles en lo empresarial, económico, social y político-administrativo.

El monopolio va acompañado del imperialismo, ya que debido a la aparición de excedentes de capitales en las propias potencias, los beneficios de las multinacionales disminuyen, por lo que para mantener sus utilidades buscan con urgencia una inversión en países con economías débiles y abundancia de mano de obra, que proporcionan costos fijos mejores, y con ello obtener beneficios por encima de lo que ganaban en sus países. Así, nace el concepto Company Countries, que dominaba naciones enteras, deformaba sus estructuras socioeconómicas, controlaban las instituciones del Estado y fomentan políticas de beneficio, para las multinacionales y sus asociados.11

Muchas son las multinacionales que practicaron lo anterior en Latinoamérica y el Caribe, destacar, la Standard Fruit y la Cuyamel Fruit Company, pero una sobresale por encima de todas la United Fruit Company (UFC), que ha sido objeto de estudio de numerosos trabajos académicos y literarios, incluso escritores que ganaron el premio nobel tuvieron como eje central UFC. García Márquez con Cien años de soledad (1967), Pablo Neruda con United Fruit Company (1950) y Miguel Ángel Asturias con Viento fuerte (1950) y El papa verde (1954).Company Countries y las Banana Republics

La invasión de Cuba en 1898, el protectorado puertorriqueño en 1899, la compra de Panamá de Colombia en 1903 y las islas Vírgenes a Dinamarca en 1917 hicieron que el poder norteamericano en el Caribe se fortaleciera. En Cuba por ejemplo, después del apoyo militar realizado en la guerra contra España, se acuerda la Enmienda Platt,12 en la cual el nuevo Gobierno se comprometía a arrendar o vender a los EEUU tierras para establecer bases navales y estaciones carboneras, a realizar programas sanitarios para evitar epidemias, debido a su relación con la Florida y Louisiana, y sobre todo facilitar inversiones. Ante la exigencia, el gobierno facilitó las inversiones que masivamente empezaron a adquirir industrias y tierras para azúcar y remolacha, tabaco y servicios turísticos, entre otros. Las primeras inversiones fueron ingenios y ferrocarriles. La primera en comprar fue la Cuban American Sugar Company, que en 1899 adquirió en promedio 12. 140 hectáreas para construir el Central Chaparra en el nororiente de la isla.13

A partir de aquí las adquisiciones aumentaron y en 1900 la UFC comenzó a invertir en toda la cuenca Caribe. En Cuba compró 80.937 hectáreas. La UFC hizo adquisiciones directas, y por medio de intermediarios, para acaparar el mayor terreno posible y sobre esa base dominar a otras compañías, es el caso de la Nipe Bay Company que actuaba como subsidiaria y para 1901 compró 16.187 hectáreas.14

Otro mecanismo utilizado para dominar en el territorio fueron las concesiones, que monopolizaba el negocio y sus ramificaciones mercantiles. Ejemplo la Cuban American Sugar Company, adicional a las 12.140 hectáreas que compró para construir el Central Chaparra, en 1899 adquirió 20.234 hectáreas como parte de una concesión otorgada por el Gobierno, con el fin de restaurar las líneas férreas y llevar el tren al Oriente. Ante ello, la empresa de ferrocarriles La Cuban Central Railway compró 7000 hectáreas para cultivar. En la tabla 1 muestra inversiones hechas por las compañías estadounidenses en Cuba entre 1899 y 1902, periodo en el que adquirieron 409.943 hectáreas, equivalente al 37% del territorio de la isla, siendo que para 1905 las corporaciones controlaban el 60% de las propiedades rurales.Tabla 1. Tierras adquiridas en Cuba por las multinacionales norteamericanas 1899-1902

| Multinacional | Procedencia | Año | Hectáreas compradas aproximadas |

| Cuban American Sugar Company | New Jersey | 1899 | 12 140 |

| Cuban American Sugar Company | New Jersey | 1900 | 20 234 |

| United Fruit Company | Boston | 1901 | 80 937 |

| Nipe Bay Corp. | New York | 1901 | 16 187 |

| Cuban Central Railway | N.D | 1901 | 7 000 |

| Taco Bay Commercial Land Company | Boston | 1901 | 8 093 |

| New York Commercial Company | New York | 1901 | 75 000 |

| Illinois Cuban Land Company | Illinois | 1902 | 4 046 |

| Herradura Land Company | Florida | 1902 | 9 500 |

| Carlson Investment Company | Los Ángeles | 1902 | 60 702 |

| Cuba Colonial Company | N.D | 1902 | 16 187 |

| Canada Land and Fruit Company | Canadá | 1902 | 9 500 |

| Cuban Land and Steamship Company | New Jersey | 1902 | 22 500 |

| Cuba Development Company | Detroit | 1902 | 5 000 |

| Cuba Agricultural and Development CompanyG | Pittsburgh | 1902 | 52 000 |

| Cuban Realty Company | New Jersey | 1902 | 10 117 |

| TOTAL |

|

| 409 143 |

Fuente: Cálculo autores. Tomado de Moya (2008). Los datos originales en acres.

Para 1913 estas multinacionales ya habían instalado en el oriente 31 centrales que producían 611.000 toneladas de azúcar explotadas en 90.000 hectáreas.15

Otras multinacionales no sólo invirtieron en Cuba, sino en Puerto Rico y Santo Domingo y fueron las vinculadas al holding American Sugar Refining y National Sugar Refining, entre ellas la Cuba Cane Sugar Corporation, laPunta Alegre Sugar Company y la South Porto Rico Sugar Company.16Todo este aparato ligadoal negocio del azúcar, el tabaco, la minería, los ferrocarriles y el servicio de energía se exportó en Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y Colombia, donde no sólo monopolizaron el negocio, sino los trenes, el comercio en general –a través de comisariatos– e incluso la actividad portuaria con la Gran Flota Blanca.

Durante las primeras décadas del siglo XX en el marco de la política Company countries, existieron dos casos primordiales, el de las bananas republic17y la industria petrolera. En las primeras la producción y comercialización del banano se desarrolló en torno a los propietarios transnacionales. Los productores independientes proveyeron siempre una importante porción de la fruta hacia las bananeras, sin embargo, las plantaciones de las United Fruit y Standard Fruit dominaron tanto la producción como a los agricultores que trabajaron para ellos. Según Striffler18 este sistema de producción de propietarios multinacionales puede ser ampliamente reconocido no sólo por la producción bananera, sino adicionalmente por aquello que el advenimiento de las compañías extranjeras en Latinoamérica y el Gran Caribe trajo consigo: 1) el reclutamiento de mano de obra en varias regiones de América Central y de las islas del Caribe; 2) la transformación de grandes espacios de selva en plantaciones; 3) la construcción de ciudades, puertos y de medios de transporte –como el ferrocarril– en regiones fronterizas y por último; 4) la relación desigual entre las compañías bananeras extranjeras y los estados emergentes de América Latina y en especial en el Caribe, donde una industria global como la bananera en materia de organización del trabajo, a pesar de ser muy fuerte, terminó siendo la más débil según sostiene Striffler19

Cuando estas compañías foráneas adquirían tierras para adecuar las plantaciones, el suelo lo utilizaban para tres formas de explotación: la primera para las áreas de cultivo de banano, las más amplias; la segunda las denominada tierras mejoradas, áreas de asentamientos humanos, de infraestructura, pastizales para bestias y tierras dedicadas a cultivos de pan coger y de diversificación como cacao o azúcar; y en tercera tierras de reserva o de bosque tropical virgen, las cuales eran usadas para rotar los cultivos implementado.20

La presencia de las bananeras, según se dio en toda la Cuenca,21 donde Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice tenían su mayor representatividad, aunque eventualmente en México hubo cierta presencia de este negocio a través de la Standard Fruit Company.22Para el caso insular estuvo en Santo Domingo, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente, Dominica, Granada y a menor escala Cuba a finales del XIX23 y en la que la UFC a comienzos del siglo XX era fuerte en el cultivo y azúcar.24Como fruta tropical, el banano resultó siendo un producto apetecido, de ahí que la producción y comercialización no sólo estaba destinada a abastecer el mercado norteamericano, sino también el europeo, en especial el Reino Unido. Su aceptación fue extraordinaria, hasta el punto que el Gobierno británico en 1913 permitió cultivar banano en sus colonias del Caribe.25 Caso similar aconteció en 1901 con España en las Islas Canarias.

La tabla muestra el comportamiento del comercio bananero mundial y el monopolio multinacional entre 1900 y 1932, basado en el total de exportaciones por racimos. El 69% del total de las exportaciones mundiales en 1929 correspondía de forma conjunta a la UFC y la Standard Fruit. La primera un 53% y la segunda un 16%. A pesar de la crisis mundial de 1929, en 1932 aumento el beneficio más de un 8%, y el 77% del total de las exportaciones, siendo la UFC la dominadora del mercado mundial con un 59% y la Standard el 18%, es decir, incrementaron producción y comercialización un 6% y 2% respectivamente, a pesar que las exportaciones se redujeron en 9 345 772 millones de racimos en tres años (tabla 2).Tabla 2. Comercio bananero mundial y monopolio multinacional 1900-1932

| Año | Total Exportaciones/racimos |

| 1900 | 19 848 692 |

| 1913 | 50 111 764 |

| (1995) | (1995) |

| 1932 | 87 888 200 |

Fuente: (Kepner y Soothill 1935).

En Centroamérica y Colombia a comienzos de los años 20 la expansión bananera fue espectacular. Entre 1920 y 1929, las exportaciones de banano de Guatemala, Honduras y Nicaragua se triplicaron, mientras tanto en Costa Rica las cifras se mantenían y después de 1930 comienzan a decrecer producto de la pérdida de áreas cultivables. Por su parte, el aumento de las exportaciones hondureñas llevó a ese país hasta la posición dominante en la oferta mundial.26

Costa Rica, en cuanto a hectáreas cultivadas, decreció debido a varias causas: el mal de Panamá azotó esa región, el rendimiento menor de las viejas tierras bananeras, el impacto de 1929, el traslado de la producción al pacífico y los cambios organizacionales de la United Fruit.27n 1893 Costa Rica tenía 2500 hectáreas de banano, para 1900 tenía 6000 y en 1915 llegó a 18 000. No obstante, a partir de 1930 disminuyó a 10 000 y en 1935 a 5000 hectáreas28.

Las exportaciones bananeras, (tabla 3 y el gráfico 1) muestran las cifras de algunos países del Caribe entre 1929 y 1939 y su comportamiento representados en millones de racimos.

Tabla 3. Exportaciones bananeras en millones de racimos 1929-1939

| AÑO | COSTA RICA | GUATEMALA | HONDURAS | NICARAGUA | COLOMBIA |

| 1929 | 6,1 | 6,4 | 26,9 | 4,1 | 10,4 |

| 1930 | 5,8 | 4,9 | 29,1 | 3,9 | 11,1 |

| 1930 | 5,1 | 5,8 | 29,0 | 3,0 | 5,5 |

| 1932 | 4,3 | 5,2 | 27,9 | 3,4 | 6,9 |

| 1933 | 4,3 | 5,6 | 23,5 | 3,7 | 7,2 |

| 1934 | 3,2 | 5,2 | 19,5 | 2,7 | 7,7 |

| 1935 | 2,9 | 5,6 | 15,8 | 3,0 | 8,2 |

| 1936 | 3,9 | 7,5 | 12,2 | 1,9 | 8,3 |

| 1937 | 5,5 | 8,6 | 12,7 | 2,5 | 6,6 |

| 1938 | 5,0 | 9,5 | 8,5 | 2 | 7,5 |

| 1939 | 3,4 | 10,6 | 12,5 | 1,7 | 7,6 |

Fuente: Los países centroamericanos en: (Bulmer 1989:64); (Viales 1988). Para Colombia en: (Uribe 1908); (Díaz Granados 1996); (Nichols 1973); (Meisel 2004); (Viloria 2009).

Gráfico 1. Exportaciones bananeras en millones de racimos 1929-1939.

Fuente: Tabla 3.

La UFC desde su creación en 1899, después de la fusión entre la Boston Fruit Company y la compañía de Minor C. Keith, desarrolló sistemáticamente operaciones durante comienzos del siglo XX, en las zonas Caribe centroamericano y de Colombia.29. Esta masificación de la producción hizo que se dieran flujos migratorios de las islas estas zonas, procedentes de Haití, Jamaica, Martinica y Barbados. En Colombia se llamaron Yumecas y en Honduras Negros Ingleses.30 (Euraque, 2003, p, 242) Algo similar aconteció con El Salvador, país desde el cual inmigró más del 60% de los trabajadores en Centro América, primordialmente para Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Entre 1887 y 1926 en los censos de Honduras las estadísticas muestran que en menos de 40 años la población de inmigrantes de las islas británicas del Caribe creció 385%, de salvadoreños en 673% y de haitianos en 1083%31. Ahora bien, en cuanto a la distribución de cargos y labores por persona en cada una de las multinacionales bananeras instaladas en Honduras, la Standard Fruit aumentó su capacidad de puestos de trabajo en tan sólo doce años en 175%, de 1 400 obreros en 1912 pasó a 2450 en 1925. Por su parte, la UFC en ese mismo período lo hizo en 570%, de 960 trabajadores pasó a 5474.

La tendencia fue igual para todas las bananeras. Ejemplo la Cuyamel Fruit, creció en 333,4%, de 1500 empleados pasó a 5000. Esto permite calcular que la tasa de crecimiento en cuanto a cantidad de empleados requeridos en poco más de una década por las transnacionales fue de 325%, máxime que de 3980 trabajadores en la economía bananera en Honduras para 1912, en1925 la totalidad de empleados era de 12 924.32

La huelga de 1928 en Colombia y la masacre subsecuente mostró la primera de una larga lista de asaltos políticos en las haciendas de propiedad extranjera, planteando el principio del fin de un sistema de producción organizado alrededor del enclave extranjero. La revuelta era parte de un proceso democrático, populista y nacionalista en América Latina fue coincidente la Gran Depresión Apertura política fácilmente exagerada, y posteriormente desmoronada por la Guerra Fría, pero que en 1930 y 40 amenazó la libertad con que las compañías trabajaron en América Latina, como sostiene Striffler.

La United Fruit Company: Un caso de dominación e imperialismo en el Gran Caribe

A comienzos del siglo XX la industria bananera se expandió. La UFC desarrolló sus operaciones de manera simultánea en Colombia, Jamaica, Cuba, República Dominicana33, Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala. Según Legrand34 (1989), la UFC en los años 20 tenía 1.383.485 hectáreas cultivadas, construyó 2434 kilómetros de tren y poseía noventa barcos en la Gran Flota Blanca, que transportaban el banano hacia Europa y Norteamérica. El poderío de la UFC era tan grande que en 1928 había construido 5636 kilómetros de cables telegráficos y telefónicos y 24 estaciones de radio.

La siguiente tabla muestra la relación de ciudades puertos donde la UFC.

Tabla 4. Distancias aproximadas en millas náuticas entre puertos controlados por la United Fruit Company y sus rutas comerciales directas para 1909.

Fuente: Biblioteca Digital Mundial de la Unesco (2010).

La tabla y el mapa (abajo) muestran las rutas comerciales y sus distancias en millas náuticas, especialmente entre los puertos norteamericanos y los del Gran Caribe.

Mapa 1. Rutas comerciales dominadas por la UFC en el Caribe. Año1909.

Fuente: Biblioteca Digital Mundial de la Unesco (2010).

Se observa que desde los puertos como Baltimore, Charleston, Mobile, New Orleans, New York y Filadelfia se controlaba todos los puertos del Gran Caribe con producción agroindustrial y economía bananera, es el caso de Banes y Preston en Cuba, de Barrios y Livinstong en Guatemala, de Belice en la Hondura Británica, de Bocas del Toro y Colón en Panamá, de Puerto Cortez en Honduras, de Greytown en Nicaragua, de Puerto Limón en Costa Rica, de Port Antonio y Kingston en Jamaica y de Cartagena, Sabanilla y Santa Marta en Colombia.

Este mapa elaborado por la compañía, además de las rutas comerciales, muestra la extensa red de transporte, ferrocarril y telégrafo inalámbrico en posesión de la compañía.35 De igual forma, también manejaban rutas hacia Europa,cómo Manchester, Bristol y Southampton en Inglaterray Paramaribo en las Guayanas suramericanas.

En Colombia la UFC fue protagonista de una huelga en la que participaron más de 25.000 trabajadores, los cuales se negaron a trabajar en tanto sus condiciones laborales y prestacionales no mejoraran.36 (Chonsky, 2008) La huelga tuvo como finalidad presionar para que legalizara las condiciones contractuales de los obreros de sus plantaciones.37 (Bucheli, 2007, (pp 737-739) Se estima que 150. 000 obreros se dedicaban al banano a cargo de la UFC en toda la Cuenca Caribe, de lo que inferimos que el 16,7% del total de los trabajadores de la compañía correspondía a colombianos. La producción de la UFC en la región del Magdalena en 1928 ascendía a 10,3 millones de racimos, lo que situó a Colombia como el tercer productor de mundial de banano. Siendo este producto el 7% del total de las exportaciones colombianas (Rodriguez, 2001) y una de las mayores fuentes de empleo en el Caribe colombiano.

Los cultivadores de banano en Colombia para la década del 20 poseían 35.000 hectáreas, contribuyendo con el 57% de las exportaciones del Caribe colombiano.38 Los pequeños agricultores que participaron en la huelga fue en reacción al monopolio que ejerció la compañía en la comercialización del banano,39 (Raynols, 2002) porque no permitía vender la fruta de manera directa sin su intermediación; y, porque dependían de la UFC para operaciones de crédito, riesgo y mercadeo de su producto, lo que le permitía a la multinacional manipular los precios del banano e imponerle a los productores.40 Para el caso de los créditos, si uno de ellos lo quería hacer, debía firmar un contrato de producción exclusiva para la UFC por un término no inferior a cinco años, con cláusulas diseñadas unilateralmente por la multinacional, con el fin de asegurar la exclusión de compañías competidoras locales y garantizar su posición como única comercializadora internacional, manipular la demanda global de la fruta y asegurar su posición frente a cambios políticos, sociales y, por consiguiente económicos que apareciesen en el entorno internacional.

En todos los pueblos de la región bananera vivían negociantes que comercializaban ron, alimentos, herramientas para el trabajo y ropa. Su prosperidad dependía de lo que le vendían a los trabajadores de las bananeras. Pero como la compañía tenía sus propios comisariatos, y se convirtió en competencia directa, originó que los comerciantes locales tomaran partido contra de la multinacional y participaran de la huelga, primordialmente porque los almacenes de la compañía vendían hasta un 20% más barato. La compañía como estrategia de venta conservaba precios bajos para mantener bajo el nivel de los salarios. (fotografía 1).

Fotografía 1. Almacén de los comisariatos de la UFC en Ciénaga-Colombia 1929.

Fuente: Colección Fotográfica de la UFC, box 30, No. 643. 14 de marzo de 1929. Autorizada publicación por Baker Library Historical Collections, Harvard Business School.

Tras la masacre de trabajadores de las plantaciones bananeras de la UFC ocurrida en la navidad de 1928 en la región del Magdalena (Colombia)41, la UFC como estrategia para silenciar los acontecimientos, sumado a la crisis de 1929, decidió cambiar de denominación social en 1930, en Costa Rica y Colombia, por lo cual en la primera pasó a llamarse Compañía Bananera de Costa Rica y en la segunda Compañía Frutera de Sevilla.42

En los años 30, debido a las amenazas obrera y fitosanitarias, la UFC actuó buscando condiciones mejores de producción; amenazó con suspender sus actividades para presionar a los trabajadores y conseguir más concesiones de los gobiernos. La respuesta a los problemas de la UFC en América Central, las islas del Caribe y Colombia fue: Ecuador.

Cuando la UFC comenzó a explorar nuevos nichos de producción a finales de los años 20, Ecuador se veía como el sitio ideal. No sólo porque sus organizaciones de trabajo eran relativamente subdesarrolladas, sino que la producción del cacao se había derrumbado, desocupando cantidades grandes de tierra útil y libre de plagas, además de la presencia de élites desesperadas por una alternativa de exportación.43

Las actividades en Cuba representaron una contradicción dentro de la operatividad de la empresa, puesto que el azúcar, y no el banano, fue la protagonista. Si la condición azucarera imprimió singularidad a las divisiones cubanas en el ámbito de la corporación frutera, el traslado a éstas de las experiencias de la gestión de las plantaciones y el comercio bananero otorgó también un perfil distintivo a la UFC entre las compañías azucareras norteamericanas en Cuba. Las propiedades de la UFC se establecieron en las bahías de Banes y Nipe, al noreste de la isla, una región a fines del siglo XIX aislada y poco habitadas.44

En 1899, al iniciar la UFC operaciones en Cuba, la población de las zonas donde asentaría sus propiedades resultaba inferior al promedio nacional. Ello unido a la concepción organizativa con que enfrentaba sus negocios, determinó que por dos décadas su panorama laboral estuviese caracterizado por un crónico déficit. La búsqueda de mano de obra se convirtió en un verdadera reto para sus funcionarios.

Bajo el nuevo régimen la compañía ensayó la contratación de trabajadores de Canarias, aprovechando sus estrechos vínculos con una firma frutera británica –Elders & Fyffes- que operaba en aquellas islas, pero esta demostró ser una variante azarosa…. Mejores perspectivas ofrecía la importación de braceros de Jamaica, isla vecina en la cual la United había explotado algunas plantaciones bananeras. No obstante, las autoridades cubanas no se mostraban tan favorables al ingreso de esos inmigrantes negros, que además solían arribar de manera clandestina a la costa sur de la provincia oriental, por lo cual la UFC optó por aprovechar dichos trabajadores de manera subrepticia, a través de contratistas.

En todo caso, las tierras constituían la mayor propiedad de la UFC; por sí solas representaban el 19,3% de todos los terrenos controlados en la cuenca del Caribe. En 1916 había unos 1.300 jamaicanos radicados en Banes; por hablar inglés eran preferidos por los funcionarios de la compañía, tanto para labores industriales como domésticas, actividad que empleaban unas 200 personas. Con la coyuntura expansiva de la I Guerra Mundial la demanda de trabajo creció en las provincias orientales, y el gobierno liberalizó la importación de braceros. Aunque Jamaica y otras posesiones inglesas continuaron proporcionando buen número de obreros, la vecina y empobrecida Haití –ocupada por la Marina de EEUU. – se convirtió en la principal fuente de braceros.45

La tabla 5 muestra la relación de braceros para las plantaciones.

Tabla 5: Entradas de Braceros en las Propiedades de la UFC en Cuba 1923-1928.

| 1923 | 3904 |

| 1924 | 9943 |

| 1925 | 12 411 |

| 1926 | 17 469 |

| 1927 | 20 115 |

| 1928 | 19 419 |

Fuente: Cálculos propios, adaptados de Zanetti y García (1976).

En el caso cubano, incluye los que ingresaron por primera vez más los repatriados. Fueron el 83,261 las inmigraron entre 1923-28. El 48 % de la primera condición y el 52 % la segunda.

Dadas sus características operativas, la UFC tuvo una destacada participación en este proceso migratorio; agentes radicados en distintas ciudades haitianas se encargaban de contratarle miles de trabajadores trasladados en la Withe Fleet a las plantaciones de todo el Caribe. Para el caso cubano, dos años después de concluir la guerra el gobierno anuló la libre importación de braceros y solicitó permisos oficiales para dicha operación. No obstante, en los demás países del Caribe en donde la UFC estaba no hubo regulación al respecto, lo que hizo que la migración fuera incontrolable.

A partir de 1928, después de la masacre en Colombia, el empleo de braceros y obreros se dificultó; por una parte, las autoridades haitianas frenaron un tráfico humano de condiciones a menudo humillantes y, por otra, las restricciones de las zafras en Cuba y de los cortes bananeros en las plantaciones en el Caribe disminuyó la demanda de mano de obra y acentuó la hostilidad de la opinión pública respecto a la importación de trabajadores, de Haití, Jamaica, El Salvador, Martinica y Barbados.

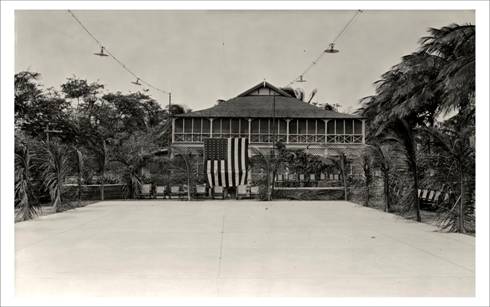

Además las condiciones de trabajo y de calidad de vida no eran las más óptimas para los obreros. La evolución del salario nominal, aún correlacionándola con el índice del costo de la vida, sólo puede ofrecernos una imagen aproximada de la situación efectiva de los trabajadores de la compañía en esta época, pues el ingreso real de los jornaleros se veía afectado por diversos factores. En primer lugar, estaba la forma del pago, a menudo no se efectuaba en moneda, sino en vales o fichas, práctica prohibida por las leyes pero vigente a través de sus comisariatos. Igualmente se endeudaba a los trabajadores en la tienda de la compañía –de manera directa o por parte del contratista–, con lo cual el pago era remanentes una vez cubiertos los gastos. Este sistema ofrecía al empleador una ventaja adicional, pues retenía al trabajador que, endeudado o no, se veía impedido de abandonar libremente sus labores (fotografía 1).

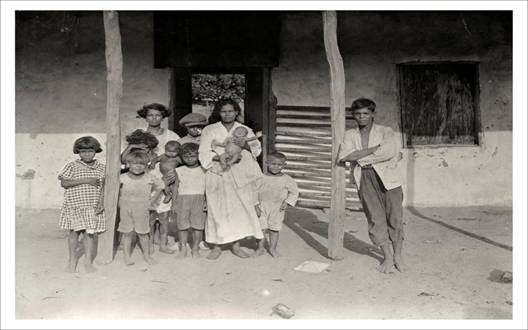

Se trató de un mecanismo clave, moverse de un empleo a otro en busca de zonas que generasen mejores salarios representaba la defensa del trabajador. Uno de los principios básicos de la política laboral de la UFC fue mantener a sus trabajadores tan aislados como resultase posible, evitando al máximo el contacto con lo externo.46Por ello, la compañía determinaba las condiciones de asentamientos de empleados, y con mayor cuidado de los jornaleros y, los braceros antillanos, albergados en barracones cuyo único medio de comunicación era la vía férrea de la compañía. Los campamentos eran unos ranchos de aspecto miserable, donde vivían hacinados en condiciones insalubres; en donde dormían en hamacas hasta siete personas en un solo cuarto de tres por tres metros y careciendo además servicios básicos47(fotografías 2 y 3).

Fotografía 2. Campamento plantaciones del Magdalena-Colombia 1928.

Fuente: Colección Fotográfica de la United Fruit Company, box 30, No. 600. Fotografía 10 octubre de 1928. Autorizada publicación por Baker Library Historical Collections, Harvard Business School.

Fotografía 3.Familias que vivían en las zonas bananeras de la United Fruit Company.

Fuente: Colección Fotográfica de la UFC, box 31, No. 299. Fotografía 24 de abril 1925. Autorizada publicación por Baker Library Historical Collections, Harvard Business School.

El pliego de peticiones que hicieron los trabajadores en el Caribe colombiano, era para mejorar sus condiciones de trabajo y vida. Las exigencias a la UFC por parte de los obreros, fueron: 1) seguro colectivo obligatorio; 2) reparación por accidentes de trabajo; 3) habitaciones higiénicas y descanso dominical remunerado; 4) aumento en 50% de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 mensuales; 5) supresión de comisariatos; 6) cesación de préstamos por medio de vales; 7) pago semanal; 8) abolición del sistema de contratistas; y 9) mejor servicio hospitalario.

La UFC supo siempre usó la imagen y la estética para desarrollar sus relaciones laborales. Los trabajadores estadounidenses habitaban en casas modernas y funcionales de la compañía. Las diferencias en las condiciones de las viviendas entre trabajadores norteamericanos y los criollos e inmigrados eran enormes, siendo ello un factor de división. Las fotografías 5 y 6 muestran la vivienda de un trabajador estadounidense, mientras que las 2, 3 y 4 muestran albergues donde habitaban más de 40 familias.

Fotografía 4. Actividad social y económica en días de comisariatos

Fuente: Colección Fotográfica de la UFC, box 30, No. 720. 10 de noviembre 1929. Autorizada publicación por Baker Library Historical Collections, Harvard Business School.

Fotografía 5. Vivienda ejecutivo de la UFC en el Caribe colombiano

Fuente: Colección Fotográfica de la UFC, box 76, No. 106. Marzo de 1924. Autorizada su publicación por Baker Library Historical Collections, Harvard Business School.

Fotografía 6. Vivienda de dirigentes de la United Fruit Company en la región bananera del Caribe colombiano 1940.

Fuente: Bermúdez. Santa Marta a Través de la Fotografía. Universidad del Magdalena. 2004.

Los productores locales, de la élite local y pertenecían a familias adineradas de la bananocracia de la región, mediante alianzas se asociaron con las compañías extranjeras acentuando la brecha social. Los más poderosos de la región descendían de familias aristócratas coloniales, mezclados con comerciantes de origen foráneo, especialmente europeos y sirio-libanés. Núcleos familiares, que de acuerdo con Legrand (1989.), desarrollaron una relación simbiótica y provechosa con la UFC, pues esto les favoreció para desempeñar cargos políticos importantes a nivel local y nacional.

Consideraciones finales

Si una multinacional norteamericana realiza operaciones de manera directa en un país de América Latina y el Caribe, lo hace con el fin de obtener ganancias. De sus actividades económicas y sociales resultaron en este periodo estudiado, el aumento de las migraciones, la formulación de políticas de Estado hacia las regiones afectadas, de cambios en el uso del suelo, de distribución de la tenencia de la tierra y, por supuesto, ambientales. Asimismo, transformaron la dinámica productiva de las regiones donde invirtieron; modificaron la composición demográfica y étnica de las poblaciones, lo ocupacional, las condiciones de vida y el papel del Gobierno local.48

Notas:

1. Marcos Kaplan, Formación del Estado Nacional en América Latina (Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1983), 145.

2. Kaplan, Formación del Estado, 147-148.

3. Fernando Cardoso y Enzo Faletto Dependencia y desarrollo en América Latina. Ensayo de interpretación sociológica (siglo XXI, México 1969), 48-63.

4. Kaplan, Formación del Estado, 171.

5. Kaplan, Formación del Estado, 148

6. Kaplan, Formación del Estado, 173.

7. Un Enclave desde un punto de vista histórico y de la espacialidad es el fruto de la inversión extranjera directa. Su existencia está supeditada al monopolio que se ejerce en la explotación de un producto principal, pero donde también es posible incorporar la producción alternativa de carácter agrícola, debido principalmente a la propiedad de grandes extensiones de tierra.

8. Ronny Viales Después del Enclave: 1927-1950. Un estudio de la Región Atlántica Costarricense (San José: Universidad de Costa Rica, 1988), 27.

9. Edelverto Torres, “Poder nacional y dependiente. Notas sobres las clases y el Estado en Centroamérica” en La Inversión Extranjera en Centroamérica. Varios autores (San José: EDUCA, 1981), 260.

10. Carlos Araya Historia económica de Costa Rica 1821-1871 (San José Fernández Arce, 1982), 56.

11. Kaplan, Formación del Estado, 271.

12. En virtud de ella los cubanos otorgaron el derecho a Estados de Unidos de intervenir en su territorio.

13. Franz Moya,Historia del Caribe. Azúcar y plantaciones en el mundo Atlántico (Santo Domingo: Ediciones Ferilibro, 2008), 321.

14. Moya,Historia del Caribe, 321.

15. Moya, Historia del Caribe, 392-393.

16. Cesar Ayala, American Sugar Kingdom. The Plantation Economy in the Caribbean, 1898–1934 (Chapel Hill, North Carolina University Press,1994)

17. Héctor Pérez “El fonógrafo en los trópicos sobre el concepto de banana republic en la obra de O.Heny Iberoamericana VI, 23,(2006), 127- 141.

18. Steve Striffler (2008) “El fruto del neoliberalismo: Organización laboral transnacional en el contexto de la industria bananera global, y el caso ecuatoriano.” Clío América. 4 (2008): 180.

19. Strifler, “El fruto,” 180

20. Reinaldo Funes, De bosques a sabana. Azúcar, deforestación y medioambiente en Cuba, 1492 -1926 (México DF: Siglo XXI Editores, 2004)

21. Strifle y Moberg. Banana War. Power, Production and History in the Americas. (Duke University Press. Durham and London, 2003), 2-19 Ver también de Charles Davis Kepner, Social Aspects of the banana industry. (New York,. Columbia University Press,1936), 67.

22. Thomas Karnes, Tropical Enterprise: The Standard Fruit and Steamship Company in Latin America. (Baton Rouge. Lousiana State University Press, 1978)

23. Alejandro Garcia “Entre la guerra y la paz. Cuba en el auge bananero 1878-1895“América Latina en la Historia Económica 30 (2008) 99-126

24. Oscar Zanetti (2008) “La United Fruit Company en Cuba: Organización del trabajo y resistencia obrera.”Clío 4 (2008). 238-258

25. Nurse y Sandiford, Winward Islands Banana: Challenges and Options under the single european market. (Kingston, Jamaica. Friedrich Eber Stiftung, 1995)

26. Victor Bulmer, La economía política de Centroamérica desde 1920. (San José. BCIE/EDUCA,1989), 40-41

27. Viales, Despues del enclave, 34.

28. Costa Rica, Escuela de Ciencias Agrarias (UNA)/Cooperación técnica Francesa.(1990)La colonización de la región atlántica. Heredia: Proyecto Investigación Desarrollo/UNA. 19.

29. Kepner, Social Aspects

30. Dario Euraque. “The Threat of Blackness to the Mestizo Nation: Race and Ethnicity in the Honduran Banana Economy, 1920 and 1930s”en Banana War. Power, Production and History in the Americas, ed, Striffler & Moberg(Durham and London: Duke University Press, 2003)

31. Cálculos propios usando Carlos Zúñiga Figueroa. Estadísticas demográficas, 1926-1951. Tegucigalpa, Honduras: Dirección General de Estadísticas y Censos1953.

32. Euraque, “The Treat,” 223-237

33. Las compañías multinacionales bananeras norteamericanas desde fines del siglo XIX habían adquirido grandes extensiones de tierra.)..para cultivar la fruta en la zona de Puerto Plata.

34. Catherine Legrand “El conflicto de las bananeras” en La nueva Historia de Colombia, ed. Alvaro Tirado (Bogotá: Planeta,1989)

35. Biblioteca Digital Mundial de la Unesco el 3 de mayo de 2010. Ver en: http://www.wdl.org/es/item/62?&r=NorthAmerica&a=-8000&b=2010&view_type=list

36. Aviva Chomnsky, Linked Labor Histories, New England, Colombia and the Making of Global Working Class (Duke University Press, Durham and Londres) 2008

37. Marcello Bucheli, “Tras la visita del señor Herbert: United Fruit Company, élites locales y movimiento obrero en Colombia”, En Empresas y empresarios en la historia de Colombia Siglos XIX-XX. Una colección de estudios recientes. (Bogotá: CEPAL Ediciones Uniandes-Norma. 2002), 737-739

38. Carlos Payares, “Las Moscas del Banano. Memoria de una Epopeya” en Memoria de una Epopeya, 80 años de la Huelga y Masacre de las bananeras del Magdalena. (Santa Marta: Alcaldía Municipal de Ciénaga. 2008), 447-113.

39. Raynolds, “The Global Banana Trade” enBanana Wars. Power, Production, and History in the Americas,ed, Striffler y Morberg (Durham and London: Duke University Press,2002).

40. Los casos más importantes de manipulación del precio del fruto por parte de la compañía ocurrieron en Costa Rica y Honduras, pues el racimo de nueve manos que en Costa Rica para 1909 tenía un valor de 60 centavos de dólar, para 1932 llegó a estar en 24 centavos. Lo mismo pasó en Honduras, que de 50 centavos en 1930, en tan sólo dos años (1932) el precio bajó a 30 centavos de dólar el racimo de nueve manos.

41. La literatura se ocupo de este tema destacan García Márquez , Cepeda Samudio é Illan Bacca.

42. La Standard Fruit Company cambió su denominación a DOLE.

43. Striffler El fruto, 181

44. Zanetti, y García La United Fruit Co.: un caso del dominio imperialista en Cuba.(La Habana: Editorial: Ciencias sociales, 1976), 238-239

45. Zanetti y Garcia La United239

46. Zanetti y Garcia La United248

47. Zanetti y Garcia La United189

48. Viales, Después 32

Bibliografías:

1. Carlos Araya, Historia Económica de Costa Rica. San José: Editorial Fernández Arce. 1982 [ Links ]

2. Cesar Ayala, American Sugar Kingdom. The Plantation Economy in the Caribbean, 1898-1934: Chapel Hill, North Carolina University Press, 1994 [ Links ]

3. Baker Library Historical Collections, Harvard Business School. 1924. Colección Fotográfica de la United Fruit Company 76 (106). Fotografía del 24 de abril. 1925 Fotografía del 24 de abril.(299). 1928. Fotografía del 10 de octubre.(600). 1929 Fotografía del 14 de marzo. (643).1929. ). Fotografía del 24 de abril. (720). [ Links ]

4. Arturo Bermúdez,Santa Marta a través de la fotografía. Santa Marta: Universidad del Magdalena. 2004 [ Links ]

5. Marcelo Bucheli, “Tras la visita del señor Herbert: United Fruit Company, élites locales y movimiento obrero en Colombia 1900-1970.” en Empresas y empresarios en la historia de Colombia Siglos XIX-XX. Una colección de estudios recientes, ed, by Carlos Dávila) (Bogotá: CEPAL, Ediciones Universidad de los Andes, Norma, 2002 [ Links ]

6. Bucheli, M. Después de la Hojarasca. United Fruit Company en Colombia, 1899-2000. Bogotá: Universidad de los Andes - Banco de la República.2013. [ Links ]

7. Victor Bulmer,La economía política de Centroamérica desde 1920. San José: BCIE/EDUCA.1989 [ Links ]

8. Cardozo& Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina. México: Siglo Veintiuno.1969 [ Links ]

9. Aviva ChomskyLinked Labor Histories, New England, Colombia and the Making of Global Working Class. Durham and Londres: Duke University Press.2008. [ Links ]

10. Escuela de Ciencias Agrarias (UNA)/Cooperación técnica Francesa. 1990. La colonización de la región atlántica. Heredia: Proyecto Investigación Desarrollo/UNA. [ Links ]

11. Dario Euraque, Reinterpreting the Banana Republic. Region and State in Honduras, 1870-1972. Chapel Hill and London 1996. [ Links ]

12. Dario Euraque, The Threat of Blackness to the Mestizo Nation: Race and Ethnicity in the Honduran Banana Economy, 1920 and 1930s. En Banana War. Power, Production and History in the Americas, S. Striffler & M. Moberg. (Eds.), Durham-London: Duke University Press 2003 [ Links ]

13. Reinaldo Funes. De bosques a sabana. Azúcar, deforestación y medioambiente en Cuba, 1492 -1926. México: Siglo Veintiuno.2004 [ Links ]

14. Alejandro García Entre la Guerra y la Paz. Cuba en tiempos del auge bananero (1878-1895). América Latina en la Historia Económica. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 2008. [ Links ]

15. Kaplan, M. Formación del Estado Nacional en América Latina. (2ª Ed.). Buenos Aires: Amorrortu Editores.1983 [ Links ]

16. Kepner, C. Social Aspects of the banana industry. New York: Columbia University Press.1936 [ Links ]

17. Kepner, C. & Soothill, J.The banana empire. A case study in economic imperialism. New York: Rusell and Rusell. 1935 [ Links ]

18. Catherine LeGrand, El conflicto de las bananeras. En A. Tirado (Ed.), La Nueva Historia de Colombia. Vol. 3 Bogotá: Planeta.1989 [ Links ]

19. Adolfo Meisel, La economía de Ciénaga después del Banano. Documentos de trabajo sobre economía regional. Cartagena: Banco de la República. 2004 [ Links ]

20. Franz Moya, Historia del Caribe. Azúcar y plantaciones en el mundo Atlántico. Santo Domingo: Ediciones Ferilibro.2008. [ Links ]

21. Teodhore Nichols. Tres Puertos de Colombia. Estudio sobre el desarrollo de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Bogotá: Banco Popular, 1973 [ Links ]

22. Nurse. & Sandiford, Winward Islands Banana: Challenges and Options under the single european market. Kingston: Friedrich Eber Stiftung.1995. [ Links ]

23. Payares, C. Las Moscas del Banano. Memoria de una Epopeya. En Memoria de una Epopeya, 80 años de la Huelga y Masacre de las bananeras del MagdalenaSanta Marta: Alcaldía Municipal de Ciénaga.2008 [ Links ]

24. Hector Pérez. El fonógrafo en los trópicos: sobre el concepto de banana republic en la obra de O. Henry. Iberoamericana VI, 23, 2006 [ Links ]

25. Raynolds, L. (2002). The Global Banana Trade. En Banana Wars. Power, Production, and History in the Americas. Durham and London: Duke University Press. [ Links ]

26. Soluri, J. (2002). Banana Cultures: Linking the Production And Consumption of Export Bananas, 1800-1980. En Banana Wars. Power, Production, and History in the Americas. Durham and London: Duke University Press. [ Links ]

27. Striffler, S. (2008). El fruto del neoliberalismo: Organización laboral transnacional en el contexto de la industria bananera global, y el caso ecuatoriano. (p. 180) Clío América vol. 4 [ Links ]

28. Striffler & Moberg Banana War. Power, Production and History in the Americas. Durham and London: Duke University Press.2003. [ Links ]

29. EdelvertoTorres. (1981). Poder nacional y dependiente. Notas sobres las clases y el Estado en Centroamérica. La Inversión Extranjera en Centroamérica. (3ª Ed.). San José: EDUCA. [ Links ]

30. Ronny Viales, (Después del Enclave: 1927-1950. Un estudio de la Región Atlántica Costarricense. En Colección Nueva Historia. San José de Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica y Museo Nacional de Costa Rica 1988. [ Links ]

31. Joaquin Viloria (Historia Empresarial del Guineo: Empresas y Empresarios Bananeros en el Departamento del Magdalena, 1870-1930. Cuadernos de Historia Económica y Empresarial, p. C23.2009) [ Links ]

32. Zanetti, O. (2008). La United Fruit Company en Cuba: Organización del trabajo y resistencia obrera. (pp.238-258). Clio América vol. 4 [ Links ]

33. Zanetti,& García. United Fruit Company: un caso del dominio imperialista en Cuba. La Habana: Editorial Ciencias Sociales. 1976. [ Links ]

34. Carlos Zúñiga. Estadísticas demográficas, 1926-1951. Tegucigalpa: Dirección General de Estadísticas y Censos, 1953 [ Links ]