Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad

versão On-line ISSN 1850-0013

Rev. iberoam. cienc. tecnol. soc. vol.5 no.14 Ciudad Autónoma de Buenos Aires jan./abr. 2010

ARTÍCULOS

Asincronía, modernización e industrialización: la hipótesis de Suárez

Guillermo Anlló*

A principio de los setenta, a través del libro Los economistas argentinos. El proceso de institucionalización de nuevas profesiones, Francisco Suárez estableció una clasificación de las sociedades a partir de dos variables: su grado de modernización y su grado de industrialización, como facetas asincrónicas del proceso de transición social hacia el desarrollo. Siguiendo a Germani, la noción de asincronía implica la de integración. La distinta velocidad de cambio produciría la coexistencia de estructuras parciales correspondientes a diferentes modelos de estructura global (estructuras parciales modernas que coexisten con otras tradicionales). Dicha coexistencia podría ser percibida de manera distinta según el punto de vista asumido por el observador. Lo que se juzgaría como desintegración tomando como modelo la sociedad tradicional, sería juzgado como modernización desde el punto de vista de la sociedad moderna. Pero, ¿qué es una sociedad desarrollada? ¿Una sociedad moderna, una industrializada o la "sociedad del conocimiento"? ¿Son todas ellas juntas lo mismo? ¿Cuándo una sociedad está desarrollada? ¿Por qué todos quieren llegar al desarrollo? Cuando se habla del desarrollo, ¿se está hablando del sendero hacia qué sociedad? Evidentemente, en este artículo no se pretende dar respuesta a todas estas preguntas, ni a ninguna en particular, sino, simplemente, revisar, a la luz de hoy, la hipótesis sobre asincronía entre países "modernos" y países "industriales" que Francisco Suárez desplegaba en su trabajo.

Palabras clave: Desarrollo; Asincronía; Modernidad; Industrialización

In the early seventies, through his book The Argentine economists. The institutionalization of new professions, Francisco Suarez established a classification of societies based on two variables: the degree of modernization and its degree of industrialization, both of them taken as asynchronous aspects of the social transition process towards development. According to Germani, the notion of integration implies asynchrony. The different speeds of change would result in the coexistence of partial structures corresponding to different models of global structure (coexistence of partial modern and traditional structures). Such coexistence could be perceived differently depending on the view taken by the observer. What is judged as the disintegration of traditional societies could be taken as an upgrade from the standpoint of modern society. But what is a developed society? Why does everyone want to achieve development? Obviously, this article does not intend to answer these questions, or any in particular, but simply to review, from a nowadays point of view, the assumption about asynchrony between "modern" and "industrial" countries that Francisco Suarez displayed in his work.

Key words: Development; Asynchrony; Modernization; Industrialization

Muchos economistas sostienen que el crecimiento de algunos países desarrollados puede explicarse en buena medida por la inversión que tales sociedades hicieron en la educación, especialmente superior (...) consideran la inversión en profesionales como el factor crucial para estimular el crecimiento.

Francisco Suárez (1973)

1. Presentación

En este trabajo se revisará, a la luz de hoy, la hipótesis sobre asincronía entre países "modernos" y países "industriales" que Francisco Suárez desplegaba en su trabajo de comienzos de la década de 1970, acerca de la discusión sobre el desarrollo vigente en esos años. Para ello, el trabajo está dividido en tres partes. La primera parte discute el marco teórico detrás de la hipótesis de Suárez. Dado que él no profundiza en el marco teórico, y su trabajo toma varias de las ideas de Gino Germani, esta primera parte se basa en un análisis de las principales ideas de este último autor. Inicialmente se desarrollarán algunos conceptos claves de Germani, necesarios para entender luego la posición de Suárez. Posteriormente, se avanzará un poco más en extenso sobre las ideas de Germani, intentando ahondar en el marco teórico que predominaba en la época sobre la sociología y el desarrollo, marcando algunas de las críticas que se le realizaron contemporáneamente. Paso seguido se intentará explicar cómo el cambio social implica la necesidad de un cambio en el marco teórico original, para lo que se utilizarán las tesituras de Garretón respecto del cambio de tipo societal.

En la segunda parte de este artículo se revisará la hipótesis del trabajo de Suárez. Para ello se repasarán los indicadores por él seleccionados en su momento, con los valores que presentaban a finales de los sesenta y con los que se toman a principios del siglo veintiuno. Con estos nuevos indicadores, se buscará evaluar la vigencia y replantear lo formulado por Suárez hace más de treinta años, a los ojos de la realidad del nuevo siglo.

Finalmente, en la tercera parte se expondrán las conclusiones del trabajo. Para ello se retomarán, en base a lo expuesto en la discusión de la primera parte, las evidencias recogidas en la segunda. Con ese objetivo se revisa, a los ojos del presente, primero la definición de industrialización y luego la de modernidad.

2. La asincronía, el efecto demostración y los problemas para definir desarrollo

¿Qué es una sociedad desarrollada? ¿Una sociedad moderna, una industrializada o la "sociedad del conocimiento"? ¿Son todas ellas juntas lo mismo? ¿Cuándo una sociedad está desarrollada? ¿Por qué todos quieren llegar al desarrollo? Cuando se habla del desarrollo, ¿se está hablando del sendero hacia qué sociedad? Evidentemente, en este artículo no se pretende dar respuesta a todas estas preguntas, ni a ninguna en particular, sino que alcanza con tenerlas presentes para compartir de la manera más ordenada posible algunas ideas al respecto, lo cual, es dable suponer, sólo llevará a más preguntas.

Seguramente, todas las personas tienen en su cabeza una idea preformada sobre lo que es el "mundo desarrollado" o el "primer mundo", sobre ese "otro" que logró alcanzar el "bienestar". Y muy probablemente la imagen común no difiera mucho, ya que los medios se han encargado de moldear una -desde los de prensa a los académicos-.1 Es difícil saber si ese tipo de sociedad ideal efectivamente existe más allá del inconsciente humano. Es esa meta a la que las sociedades grupalmente ansían llegar, así como individualmente las personas desean alcanzar la "felicidad".

¿Por qué la revolución industrial fue tan revolucionaria? Hasta ese momento, las sociedades se regían por principios establecidos históricamente, los que difícilmente podían ser cuestionados y, a su vez, actuaban como cohesionantes sociales, con una fuerte raíz sagrada. Las instituciones (en su acepción más amplia, yendo desde las de gobierno hasta las conductas individuales) estaban sacralizadas, y las sociedades respondían a mandatos considerados divinos, ahistóricos, externos a ellas. La revolución productiva iniciada en Inglaterra estuvo precedida y acompañada de una fuerte secularización social en casi todas las esferas de la vida. Este fenómeno histórico que se gestó en aquel momento llevó a mostrar a los otros países un nuevo modelo social, en apariencia mejor, y por lo tanto deseable. Sus vecinos envidiosos, rápidamente influidos por estas novedades, decidieron competir con -e imitar a- esta nueva sociedad que aparecía. Para ello, en una primera instancia, decidieron imitar lo que había hecho el alumno ejemplar. Claramente se dio un fenómeno similar a la introducción de una innovación en el mercado: un empresario introduce un nuevo producto exitoso que lo posiciona por encima de sus competidores, llevando a estos últimos, movilizados por la envidia y la ambición, a querer superarlo, para lo que primero procurarán copiar el producto de la competencia y luego intentarán mejorarlo para ser ellos los primeros y con eso llevarse las ganancias. Las sociedades también envidian la prosperidad del vecino y quieren ser "innovadoras".

Por ende, las primeras reflexiones sobre los cambios que se sucedían, así como las recomendaciones para acceder al "paraíso del desarrollo", se sustentaron en una comprensión lineal del fenómeno. Es decir, se establecieron recetas únicas que prescribían una serie de etapas o pasos que se debían dar en toda sociedad para poder alcanzar un estadio superior de desarrollo. Se debía madurar, es decir, se debían recorrer temporalmente ciertas circunstancias que harían posible alcanzar la meta anhelada. Como plantea Garretón (2001):

El cambio social se definía polarmente como el paso de un tipo de sociedad a otra. Doble determinación, entonces, para las sociedades en desarrollo. Por un lado, la de un factor o estructura actuando sobre el conjunto de la sociedad, cuyos otros niveles o componentes aparecían como efectos o reflejos de aquéllos. Por otro lado, la de la sociedad de 'llegada', que predefinía el tipo de cambio social, el que si históricamente se apartaba del modelo preestablecido, era analizada en términos de desviación o incorrección. Tal visión de la sociedad se transforma en una visión del cambio o de la historia como una sucesión de 'etapas', ya sea del desarrollo, ya sea de la revolución, ya sea de la modernización (...) Se trataba del paso de un tipo societal a otro y el cambio social era global y determinado por un factor, que en cualquier caso podríamos denominar genéricamente 'estructural'.

Esta visión lineal histórico/mecanicista del desarrollo (aún hoy con fuerte presencia) claramente fue vehiculizada desde el mainstream de la economía y difundida desde los países desarrollados hacia el resto del mundo. A lo largo del siglo pasado, cada vez se hizo más evidente que no era cierto que existiera un único camino hacia el desarrollo y que, a la vez, cada sociedad presentaba múltiples complejidades que hacían que este análisis unidimensional fuese, al menos, muy limitado. Las sociedades construyen su propio sendero que toma características particulares y éstas, a su vez, implican modelos de desarrollo únicos.

Al respecto, cabe mencionar que a medida que los países inician su proceso de desarrollo no necesariamente repiten los mismos pasos o etapas por las que pasaron las regiones que los precedieron temporalmente en el desarrollo. Es decir, el estado actual de los países más avanzados influirá, muy probablemente, con diferente extensión e intensidad, en el proceso que tiene lugar en los países menos desarrollados. Desde el punto de vista metodológico esto implica la necesidad de emplear esquemas conceptuales que a la vez tengan en cuenta: (i) los rasgos socioculturales específicos del área bajo análisis; y (ii) el estado actual del proceso en los países más avanzados. La totalidad de los fenómenos socioculturales se halla afectada por la simultánea incidencia de la asincronía, por un lado, y de las peculiaridades locales, por el otro. Parafraseando a Germani, en la era de la globalización cibernético-comunicacional uno de los problemas básicos es determinar cuáles son realmente las condiciones mínimas de funcionamiento de una sociedad desarrollada.

Antes de avanzar en la discusión sobre la hipótesis de Suárez, parece oportuno profundizar un poco más sobre las ideas que predominaban en el pensamiento sociológico contemporáneo al autor, lo que debería delimitar el marco teórico implícito en su trabajo (ya que él no lo hace explícito) y contrastarlo con el pensamiento actual sobre la problemática. En este sentido, Germani es un cabal exponente del pensamiento predominante en la sociología latinoamericana del momento (y, como ya fue mencionado, uno de los autores citados por Suárez en su trabajo), por lo que puede ser provechoso revisar sus ideas.

2.1. Asincronía, efecto demostración y efecto fusión

Siguiendo a Germani, la noción de asincronía implica la de integración. La distinta velocidad de cambio produciría la coexistencia de estructuras parciales correspondientes a diferentes modelos de estructura global (estructuras parciales modernas que coexisten con otras tradicionales). Dicha coexistencia podría ser percibida de manera distinta según el punto de vista asumido por el observador. Lo que se juzgaría como desintegración tomando como modelo la sociedad tradicional, sería juzgado como modernización desde el punto de vista de la sociedad moderna.

No debería olvidarse que la asignación de una estructura parcial dada a un determinado modelo de sociedad depende de una decisión del investigador, que a su vez debería resultar de alguna teoría verificada en cuanto a correspondencia de estructuras parciales con dicho modelo. Es decir: se debería contar con una clara formulación de los requisitos funcionales mínimos necesarios para el mantenimiento de las estructuras en cuestión, o por lo menos de su grado de compatibilidad recíproca.

Al mismo tiempo, la existencia de ajuste o correspondencia entre estructuras parciales supone también interdependencia, es decir, supone el hecho de que la modificación de una de las estructuras parciales va a producir ciertas repercusiones en aquellas otras con las que se halla "ajustada". Cuando se habla de asincronía, y más especialmente de retraso, lo que se indica no es ausencia de cambio, sino que se está señalando un cambio no congruente con cierto modelo.

La coexistencia de estructuras parciales afectadas de distinto modo por el proceso de cambio no implica entonces una mera contemporaneidad de lo no contemporáneo, sino que puede originar toda una gama muy variada de situaciones que dependen, entre otras cosas, del tipo de reacción que se produce en los sectores retrasados y de las formas de ajuste u otras que ellas originen. El grado y la forma de comunicación entre las distintas partes y sectores de la estructura adquieren probablemente un papel de singular importancia a este respecto.

La asincronía es un rasgo general del cambio e implica, como todo fenómeno sociocultural, además de la distinción en partes o sectores, el empleo simultáneo de las tres dimensiones: cultural, social y motivacional. La noción de subdesarrollo surge precisamente en virtud del supuesto de una asincronía sobre el plano geográfico, pero al mismo tiempo ella se extiende a múltiples niveles que se implican simultáneamente. Según Germani, es posible diferenciar las siguientes asincronías:

1. Asincronía geográfica: el desarrollo se produce en distintas épocas en varios países, así como entre las regiones de cada país. Es este tipo de asincronía al que se refieren las nociones de "sociedad dual" y otras similares.

2. Asincronía institucional: las diferentes instituciones experimentan cambios inherentes al desarrollo económico con diferente velocidad, de modo tal que llegan a coexistir instituciones propias de distintas fases, etapas o tipo societal.

3. Asincronía en los diferentes grupos sociales: las características objetivas y subjetivas de ciertos grupos corresponden a etapas llamadas "avanzadas", mientras que las de otros grupos corresponden a una fase "retrasada".

4. Asincronía motivacional: debido a la multipertenencia de un mismo individuo a diferentes grupos e instituciones, la asincronía afecta al individuo mismo.

A su vez, la existencia del otro y su propia evolución condicionan y modifican la propia existencia. Por ende, los senderos se van viendo modificados a medida que la sociedad ideal señalada como meta de destino se va moviendo. En este sentido, como expone Germani, existen dos fenómenos que merecen ser mencionados para comprender lo que aquí se intenta señalar: el efecto demostración y el efecto fusión. El efecto demostración, noción inspirada en el conocido concepto de "consumo ostensible" formulado por Veblen, ha sido extendida por Nurkse desde el campo de los consumos individuales al de las relaciones económicas internacionales: aquí el efecto demostración está dado por el conocimiento que los países menos desarrollados tienen del nivel de vida alcanzado en los más desarrollados. Ahora bien, el mero reconocimiento del subdesarrollo por parte de un grupo o país implica introducir en él un acto esencial de cambio. Esta afirmación equivale a extender la aplicabilidad de la noción del efecto demostración desde el ámbito de los niveles de consumo, del comportamiento económico, a muchos otros aspectos de la estructura social, a formas de cultura material e inmaterial, a formas de organización social, al grado de participación de la sociedad global y a sus expresiones más modernas.

El efecto demostración se traduce así, en parte, en modas, actitudes y aspiraciones, y en parte también en expresiones ideológicas en el campo político, económico, de las relaciones laborales, y en muchos otros. Esto no implica desconocer que las diferentes y contrastantes ideologías del desarrollo se inspiran en opuestos modelos históricos, pero lo que debe destacarse aquí es que, en el fondo, la meta es común, mientras que lo que constituye lo esencial del conflicto es la forma de alcanzarla. Tampoco puede desconocerse el hecho de que ciertas formas estructurales de las sociedades industriales avanzadas tiendan a parecerse, a pesar de sus diferentes desarrollos históricos.

Por otra parte, el efecto demostración ejerce singular influencia no sólo en las estructuras parciales en rápido cambio hacia formas más avanzadas, sino en cuanto introduce modificaciones en aquellas que permanecen rezagadas. Se enfrenta aquí el viejo problema implicado en muchas teorías sobre el cambio: preeminencia de la infraestructura en relación con la sobre-estructura, de la cultura material sobre la inmaterial, de los llamados factores reales sobre los ideales. O, dicho de otro modo, el no conceder ninguna prioridad causal a una categoría determinada de dimensiones o partes de la estructura, reconociendo, al mismo tiempo, que de acuerdo con las situaciones históricas concretas pueden originarse diferentes prioridades causales. El efecto demostración se encuentra condicionado por las circunstancias en que se verifican los contactos y por las características del proceso de comunicación. Por último, intervendrían las condiciones de receptividad.

El efecto fusión, por otro lado, consiste en el hecho de que, a menudo, ideologías y actitudes que constituyen la expresión de un proceso muy avanzado de desarrollo son interpretadas, al llegar a zonas y a grupos todavía caracterizados por rasgos tradicionales, no ya en los términos de su contexto originario, sino que pueden llegar a reforzar esos mismos rasgos tradicionales como productos "muy avanzados". Por ejemplo, en los países en vías de desarrollo coexisten actitudes de consumo propias de una economía desarrollada con un aparato de producción subdesarrollado.

2.2. El marco teórico en la década de 1960

¿Cómo veían los analistas e investigadores a la sociedad hacia finales de los sesenta e inicios de los setenta? Al decir de Germani (1966):

Nuestra época es esencialmente una época de transición. Si por un lado, el cambio es un aspecto normal de la sociedad en todo momento, de manera que, en cierto sentido, siempre hubo transición, por el otro, solamente el mundo moderno está asistiendo a la emergencia de un tipo de sociedad radicalmente distinto de todos aquellos que lo precedieron, de todas las formas históricas anteriores, y a un ritmo de transformación cuya rapidez ya no se mide por siglos, sino por años, y es tal que los hombres deben vivirlo dramáticamente y ajustarse a él como a un proceso habitual. Este cambio tiene otras características inusitadas en la historia de la especie: abarca todas las regiones del planeta y a todos los grupos sociales, a todos los individuos.

Germani apunta al hecho de que en la transición coexisten formas sociales que pertenecen a diferentes épocas, lo que es vivido como crisis, como un proceso conflictivo. Toda ruptura con el pasado implica "un desgarramiento que no sólo tiende a dividir a personas y grupos, sino que penetra en la conciencia individual, en la que también llegan a coexistir actitudes, ideas, valores, pertenecientes a diferentes etapas de la transición" (Germani, 1966). A su vez, Germani rescata el impacto del cambio sobre la teoría sociológica y la realidad individual de la gente:

Esta profunda transformación se refleja en muchas teorías sociológicas, en formulaciones ya clásicas y en contribuciones recientes. Se trata de un cambio que abarca todos los aspectos de la vida humana: organización económica, estratificación social, familia, moral, costumbre, organización política. Su impacto implica, además, cambios sustanciales en las formas de pensar, sentir y comportarse de la gente; es decir, implica una profunda transformación en la estructura de la personalidad".

Ya entonces se reconocía que el problema de la definición del desarrollo económico (o de su medición) posee naturalmente un carácter interdisciplinario e implica una serie de decisiones en el orden de los valores. En la solución que implícitamente se le daba en las discusiones relativas a las condiciones, requisitos y obstáculos, aparecía cierto modelo dicotómico (estado inicial/estado final). Como fue planteado, el desarrollo económico, en su visión más tradicional, es concebido en términos de tránsito de una sociedad "tradicional" a una sociedad "desarrollada": la primera, caracterizada por una economía de subsistencia; la segunda, por una economía expansiva fundada en una creciente aplicación de la técnica "moderna".

Al mismo tiempo, ya en esos días, otros autores, los que se encolumnaban en la corriente de pensamiento de la teoría de la dependencia, criticaban fuertemente este tipo de análisis por sus limitaciones explicativas. Según éstos, las definiciones conceptuales de "tradicional" y "moderno" no eran lo suficientemente amplias como para abarcar todas las situaciones sociales y, al mismo tiempo, las explicaciones sobre etapas económicas que hay que transitar para alcanzar la meta tan deseada nunca logran ser explicados convincentemente, así como tampoco los nexos existentes entre éstas y la "estructura social" existente (Cardoso y Faletto, 1969).

Germani continúa su análisis remarcando que cuando no se utiliza de manera expresa ningún modelo construido, ninguna tipología, como ocurre frecuentemente, es el tipo empírico de los países "más desarrollados" el que asume el papel de término final o tendencial del desarrollo. De esa manera, ciertos "factores sociales" del proceso se perciben como las condiciones necesarias y suficientes para producir, o tender a, un tipo de sociedad similar al modelo construido o empírico final. Esta tipología dicotómica es, desde luego, el resultado de una simplificación extrema, y en ella reside a la vez la limitación y la utilidad de toda tipología. A esta observación general caben agregar dos indicaciones: los dos tipos opuestos han de considerarse los extremos de un continuo pluridimensional en tanto las formas de transición pueden ser múltiples, como la experiencia muestra. En segundo lugar, aun manteniendo la sencillez de la dicotomía, no estará de más tener presente en todo momento que tanto del lado del extremo "preindustrial", como del lado opuesto, cabría distinguir una multiplicidad de formas que en cualquier discusión, un poco menos genérica que la actual, deberían ser especificadas con mayores detalles.2

El proceso de desarrollo ha sido descripto de diversas formas. Particularmente se ha hablado de secularización. Esto último se explica por el hecho de que, en el complejo indiferenciado de instituciones que caracteriza la estructura social preindustrial/premoderna, predomina su carácter "sagrado", Es decir: no solamente religioso en el sentido estricto, sino también atemporal, intocable por el cambio, inalterable a través de las generaciones, afirmado sobre el carácter intocable de los valores tradicionales. Por el contrario, la sociedad industrial también ha sido llamada secular, basada no ya sobre valores inalterables de la tradición, sino sobre actitudes racionales, sobre la disposición al cambio a través del ejercicio del libre análisis y, sobre todo, basada en el ejercicio de la razón.

Los principales cambios esenciales aludidos pueden sintetizarse en:

1. Se modifica el tipo de acción social. Del predominio de las acciones prescriptivas se pasa a un énfasis (relativo) sobre las acciones electivas (preferentemente de tipo racional). En las sociedades tradicionales no industriales, la mayor parte de las acciones humanas se realizan en base a prescripciones: puede haber mayor o menor tolerancia, o puede haber variabilidad de comportamiento alrededor de una pauta moral, pero no hay elección.

2. De la institucionalización de lo tradicional se pasa a la institucionalización del cambio. En la sociedad avanzada, el cambio se torna como un fenómeno normal, previsto e instituido por las mismas normas, que fijan, en efecto, lo que se podría llamar las reglas del cambio, la manera a partir de la cual se cambia lo existente.

3. De un conjunto relativamente indiferenciado de instituciones se pasa a una diferenciación y especialización creciente de las mismas.

Estos tres puntos implican, a su vez, una cadena de otras transformaciones; entre las más generales hay que indicar especialmente: cambios en el tipo de relaciones sociales y cambios en los tipos de personalidad. En la sociedad tradicional predominan los roles adscriptos, difusos, particularistas, afectivos; en la sociedad industrial se diferencian y adquieren mucha importancia los roles de tipo universalista, de desempeño, específicos, afectivamente neutrales. Sin embargo, hay ciertos sectores de la estructura en los que siguen predominando roles del primer tipo (la familia). Debe tenerse en cuenta que las diferentes partes de la estructura social pueden requerir tipos diferentes de organización que acentúen necesariamente determinados tipos de roles, según la clasificación anterior.

Germani definía como uno de los "problemas esenciales de nuestra época" determinar cuáles son realmente las condiciones mínimas de funcionamiento de una estructura industrial. Queda abierto el problema de si, para el funcionamiento de una sociedad industrial, cierto grado de secularización debe extenderse a todos los sectores de la sociedad, o sólo es necesario en aquellas esferas más estrechamente vinculadas con el desarrollo económico-productivo. El criterio a emplear para señalar los alcances de la secularización, en cuanto a extensión e intensidad, será el de las condiciones mínimas de funcionamiento de un tipo de organización social compatible con los requerimientos básicos del desarrollo económico. Toda sociedad supone -como requerimiento funcional de carácter universal- la existencia de un núcleo básico común de normas compartidas por todos los miembros de la sociedad en cuestión, adoptando una definición de normas suficientemente amplia. Esto implica que el núcleo común debería incluir a la vez elementos cognitivos (significados y conocimiento), valorativos y regulativos propiamente dichos. Pocas dudas caben acerca de si el desarrollo exige como condición vinculada de manera directa la secularización del conocimiento de la naturaleza, de la técnica y de la economía. Este mismo proceso a su vez requiere una extensión de la secularización a otros sectores de la sociedad. Conviene distinguir entre condiciones e implicaciones del desarrollo. Las primeras son los requerimientos mínimos para el funcionamiento de una economía desarrollada, entendiéndose que, sin la implantación de tales condiciones, dicho tipo de economía no podría funcionar; las segundas, en cambio, serían las consecuencias provocadas por el desarrollo mismo, pero sin que constituyan condiciones necesarias para el funcionamiento de una economía desarrollada.

¿Qué indicadores pueden ser detectados dentro de los desarrollos sociales para evaluar qué condiciones necesarias para el desarrollo se están cumpliendo dentro de una sociedad determinada? Siguiendo el análisis de Germani, se puede intentar definir algunos indicadores que sirvan de reflejo de lo que el pensamiento social, en esta línea de pensamiento, expresaba en ese momento3:

1. Dentro de la estratificación social, está visto que la división del trabajo dentro de una sociedad moderna queda sometida al principio de la eficiencia y, por lo tanto, el tipo de estratificación tradicional experimenta también un cambio sustancial; el sistema de adscripción debe ahora transformarse en gran medida en el de la adquisición: esto es, ha de asegurarse una mayor movilidad social. Por ello, el poseer una estructura de clases relativamente abierta es uno de los requerimientos o condiciones básicas de funcionamiento. Señal de esta movilidad social representa el sistema educativo, siendo que, a medida que una sociedad se moderniza, las exigencias por educación universal a la población van sucediendo desde la educación básica primaria hasta la formación de tipo terciaria, como una exigencia de la sociedad como unidad y no únicamente como una necesidad de progreso individual (Indicador I: formación educativa).

2. Asociado a lo anteriormente mencionado, aparece rápidamente la organización política y forma de gobierno. Esto va desde la organización racional del Estado (concepto weberiano, con algunos detractores), hasta el grado de participación de los estratos populares en la dirección del Estado (Indicador II: indicadores de democracia del informe del PNUD, 2004).

3. La organización familiar aparece como otro aspecto relevante: un grado considerable de secularización en las relaciones familiares constituye, en efecto, una condición necesaria del desarrollo. Las relaciones de tipo primario deben restringirse al mínimo para dar lugar al tipo de relación secundario requerido por las instituciones propias de una sociedad desarrollada (Indicador III -distintos indicadores poblacionales- composición del núcleo familiar, familias monoparentales, tasa de matrimonio, divorcio y familias unipersonales, entre otros).

4. Otra condición esencial es el cambio del contenido de la educación: se requiere un fortísimo incremento de la enseñanza técnica y científica, y este requerimiento suele chocar con los valores de prestigio que en las sociedades tradicionales se asignan las clases superiores y, también, con otras actitudes y valores, particularmente religiosos (Indicador VII: indicadores de ciencia y técnica).

5. Uno de los rasgos del desarrollo es su carácter expansivo: implica el cambio permanente, el progreso tecnológico y el continuo avanzar de la "frontera", tanto desde el punto de vista geográfico como social. A medida que el proceso continúa, todas las regiones y los grupos marginales van quedando incluidos en la nueva forma de civilización. Por la penetración de los medios de comunicación de masas, se rompe el equilibrio en que se hallaba la antigua sociedad y, como resultado, desaparece el antiguo aislamiento (Indicador IV: indicadores varios de penetración televisiva e Internet, entre otros). La incorporación de grupos marginales acontece esencialmente de dos modos: en primer lugar, por la difusión geográfica de las nuevas formas de vida, de la nueva tecnología y de las nuevas formas económicas; en segundo lugar, por la concentración de personas en aquellas zonas que han alcanzado un más alto nivel de desarrollo (Indicador V: concentración urbana).

6. A su vez, uno de los síntomas más característicos de la transición es el cambio demográfico. Como es sabido, esta transición se halla estrechamente vinculada a la extensión y las mejoras de métodos y conocimientos sanitarios, así como también al mejoramiento general del nivel de vida que reduce la mortalidad, especialmente la infantil, y prolonga, espectacularmente, la duración media de la vida (Indicador VI: indicadores de mortalidad, natalidad y esperanza de vida, entre otros).

Volviendo a Suárez, es bajo este marco teórico que él define sociedades "modernas" y sociedades "industriales" como diferentes vías al desarrollo. Para identificar unas y otras, en el caso de los países por él elegidos, seleccionó un conjunto de indicadores descriptivos que se adscriben a los criterios recién reseñados, lo que en el momento de realización de su estudio, como se podrá ver más adelante, identificaban conductas evidentemente divergentes entre ambos grupos de países.

Sin embargo, como también se constatará más adelante, los indicadores escogidos por Suárez, analizados a partir de los valores actuales, no indican diferencias significativas. ¿Será acaso que ambos grupos convergieron (para bien o para mal) y ya no presentan diferencias, lo que indicaría que están a igual nivel de desarrollo? ¿Es que acaso ahora poseen un mismo estilo de desarrollo? Por ende, ¿son sociedades que han convergido de forma tal que ya casi no presentan diferencias sustantivas entre ellas? Sí y no. Convergencia evidentemente hubo en muchas cuestiones sociales: por ejemplo, la concentración urbana en todos los países supera ya el 80%, salvo en México, donde se ubica cercana al 75% (en los sesenta se ubicaba en torno al 60% entre los modernos, y en torno al 40% en los industriales), o bien en la estructura productiva, donde el sector manufacturero, en todos los países, explica entre el 15% y el 20% del PBI.

No obstante, aún existen señales evidentes de diferentes trayectorias de desarrollo en cada país. Puede parecer redundante, pero no es lo mismo Brasil que Argentina, o México, o Chile. Ni siquiera son modelos muy similares. Pero entonces, ¿qué pasó? Así como Germani indicaba que si bien el cambio es una constante en cualquier sociedad, y en su época debía medirse en años en vez de siglos, como sucedía en el período preindustrial, con las lógicas consecuencias de cambio en la sociedad, ahora, gracias a los increíbles avances tecnológicos, sobre todo aquellos asociados a la información y la comunicación que definen la "sociedad del conocimiento", los cambios deben medirse en meses, semanas, horas. Y si la sociedad no era inmune a los cambios que se daban en años, mucho menos aún lo puede ser ante la inmediatez y velocidad de los cambios a los que nos enfrentamos hoy.

Como ya se dijo, contemporáneamente se alzaban voces críticas contra este análisis y su linealidad. La teoría de la dependencia planteaba que la existencia de sociedades de menor desarrollo relativo, frente a otras desarrolladas, no se debía a que unas y otras estaban en diferentes momentos históricos de un desarrollo, sino que la situación de unas (la periferia) se debía a su relación con las otras (el centro), lo que implicaba una complejidad mucho mayor en el análisis y sus posibilidades de resolución.4 Al respecto, Cardoso y Faletto (1969) señalan lo siguiente:

Cuando se trata de interpretar globalmente un proceso de desarrollo, es necesario tener presente que no existe un nexo inmediato entre la diferenciación del sistema económico y la formación de centros autónomos de decisión, y por lo tanto que los análisis deben definir no sólo los grados de diferenciación estructural que las economías y las sociedades de los países que se hallan en la fase de transición alcanzaron en el proceso de integración al mercado mundial, sino también el modo mediante el cual se logró históricamente esa integración. Semejante perspectiva aconseja una gran cautela en la interpretación de cómo se han producido el desarrollo económico y la modernización de la sociedad en América Latina.

2.3. La convivencia del nuevo y el viejo tipo societal

Las teorías sobre el desarrollo que predominaban en la región pecaban por ser excesivamente globales y economicistas (aún cuando en ellas se contemplaran dimensiones sociales, políticas o culturales), por lo que, en consecuencia, resultaban muy limitadas. En reacción a estas teorías y paradigmas sobre el desarrollo, surgió recientemente un conjunto de aproximaciones y teorías de alcance medio para poder dar explicaciones más conducentes sobre el desarrollo en la región. Dentro de estas teorías de alcance medio se encolumna el concepto de matriz sociopolítica (MSP), desarrollada en el libro América Latina en el siglo XXI (Garretón et al, 2004). Hoy parece mucho más atinado reevaluar lo propuesto por Suárez a los ojos de nuevas concepciones como ésta.

Garretón plantea que estamos en presencia de un cambio en el tipo societal predominante en la mayor parte del siglo pasado en América Latina, definido por dos procesos: uno, la interpenetración entre dos tipos societales, que a su vez sintetizan o incorporan otros: la sociedad industrial de Estado nacional y la sociedad post-industrial globalizada; el otro, la desarticulación de una relación entre Estado, representación y sociedad civil, de tipo nacional-popular o politicocéntrico, y la búsqueda, aún incierta, de nuevas relaciones entre los elementos señalados (Garretón, 2001).

Hay que entender que en una sociedad determinada es posible discernir niveles o dimensiones y esferas o ámbitos de la acción social, los comportamientos individuales y las relaciones interpersonales. Se trata de ir más allá de un determinismo estructural de tipo universal y de superar la visión de una correlación esencialista y abstracta, definida de una vez para siempre, entre economía, política, cultura y sociedad. Es decir, superar la idea de que a un sistema económico dado le corresponde necesariamente una determinada forma política o cultural, y viceversa. Ello no niega que haya determinaciones entre dimensiones y entre esferas, pero se trata de un esquema flexible de determinaciones entre modelo económico, modelo político, modelo de organización social y modelo cultural, y de sus componentes. No existe una determinación o relación universal entre estas dimensiones, sino que tales determinaciones o relaciones son históricas y varían para cada caso nacional y para cada momento histórico, atravesadas, además, por los procesos de mundialización o globalización que, estando directa o indirectamente presentes, también actúan diferenciadamente según cada contexto.

Desde comienzos de los ochenta, se ha ido conformando una especie de respuesta al denominado paradigma clásico. Dos fenómenos han cambiado significativamente la problemática de la acción colectiva en el mundo de hoy. Por un lado, la llamada globalización -en cuanto interpenetra económica (mercados) y comunicacionalmente (información, redes reales y virtuales, informática) a las sociedades o sus segmentos, a la vez que atraviesa las decisiones autónomas de los Estados nacionales- presenta al menos cuatro efectos. Uno es la desarticulación de los actores clásicos ligados al modelo de sociedad industrial de Estado nacional. Otro, que no siempre se ha desarrollado como respuesta a la globalización, puesto que tiene también sus propias dinámicas, es la explosión de identidades adscriptivas o comunitaristas basadas en el sexo, la edad, la religión como verdad revelada y no como opción, la nación no estatal, la etnia y la región, entre otros elementos. El tercer efecto está compuesto por las nuevas formas de exclusión que expulsan masas de gente, estableciendo un vínculo puramente pasivo y mediático entre ellas y la globalización. El efecto final, por último, está determinado por la conformación de actores a nivel globalizado que enfrentan, a su vez, a los poderes fácticos transnacionales.

Por otro lado, lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, y en América Latina con algunas características particulares, es un cambio fundamental del tipo societal predominante en los últimos siglos. Éste puede resumirse en el fenómeno de amalgamación entre el tipo societal básico que actuó como referencia desde el siglo XIX, la sociedad industrial de Estado Nacional, y otro tipo societal: la sociedad post-industrial globalizada. En el caso de América Latina, definida menos por una estructura industrial y un Estado nacional en forma que por un proceso de industrialización y de construcción de Estados nacionales y de integración social, la estructuración de la sociedad estaba basada más en la política que en el trabajo o la producción. Es decir, si hubiera que simplificar, se podría decir que en América Latina los actores y las identidades se constituían desde el mundo del trabajo y de la política, pero con predominio de ésta.

El nuevo tipo societal, que podríamos llamar post-industrial globalizado y que sólo existe como principio o como tipo societal combinado con el anterior, tiene como ejes centrales el consumo, la información y la comunicación. No tiene en su definición misma, como tipo de sociedad, un sistema político. En el tipo societal industrial de Estado nacional, el sistema político es fundamental: puede ser democrático, autoritario, o cualquier otro, pero es definitorio y constitutivo. En el tipo societal de la sociedad postindustrial globalizada, no hay sistemas políticos; es un tipo societal sin sistema político. Por lo tanto, no puede existir en ninguna sociedad concreta y tiene que estar mezclado con otro tipo societal que sí tenga sistema político.

En torno a los ejes básicos de este modelo societal, consumo e información y comunicación, se constituyen nuevos tipos de actores sociales, por supuesto que intermezclados o coexistiendo con los actores provenientes del modelo societal industrial-estatal transformados. En primer lugar, los públicos y las redes de diversa naturaleza, que pueden ser más o menos estructuradas, específicas o generales, pero que tienen como característica el no tener una fuerte y estable densidad organizacional estable. En segundo lugar, actores con mayor densidad organizacional como las ONG, que constituyen también redes nacionales y transnacionales. En tercer lugar, los actores identitarios, sobre todo aquéllos en los que el principio fundamental de construcción de identidad tiende a ser adscriptivo y no adquisitivo. Finalmente, los poderes fácticos, es decir, entidades o actores que procesan las decisiones propias a un régimen político, -es decir, poder político, ciudadanía y demandas y conflictos-, al margen de las reglas del juego democrático. Pueden ser extra-institucionales como los grupos económicos locales o transnacionales, la corrupción y el narcotráfico, grupos insurreccionales y para-militares, poderes extranjeros, organizaciones corporativas transnacionales, medios de comunicación, pero también existen poderes "de jure", actores institucionales, que se autonomizan y asumen poderes políticos más allá de sus atribuciones legítimas, transformándose en poderes de facto, como es el caso de organismos internacionales, los presidentes (en un esquema de hiper-presidencialismo), los poderes judiciales, los parlamentos, los tribunales constitucionales y las mismas fuerzas armadas. Es evidente que todos estos actores presentan problemas de representación en la arena política bastante más complejos, en comparación con los actores propios de la sociedad industrial del Estado nacional.

Consecuencia de lo señalado es la transformación de los principios de acción colectiva e individual. Los principios de referencia de los actores de la sociedad clásica que hemos conocido, y a la cual pertenece nuestra generación en América Latina, son el Estado y la polis estructurada en Estado. Los principios de referencia de los actores de la sociedad postindustrial globalizada, son problemáticas que desbordan la polis, el Estado nacional (paz, medio ambiente, ideologías globalistas u holísticas, género) o, en el caso de los actores identitarios, la identidad de la categoría social a la cual pertenecen (se sienten jóvenes o mujeres más que nacionales de un país, indios, viejos y paisanos de tal región).

Es cierto que América Latina siempre vivió en forma desgarrada la modernidad occidental industrial estatal-nacional y que ésta nunca logró consolidarse como la racionalidad organizadora de estas sociedades. Pero también es cierto que esta modernidad fue un elemento referencial en la historia de nuestros países en el siglo pasado y que se la vivió en forma ambigua e hibridada con otros modelos de modernidad. Todo ello hace más problemática la irrupción del nuevo tipo societal en nuestras sociedades. Si se examinan las nuevas manifestaciones de la acción colectiva desde Chiapas o Villa El Salvador de Perú, por ejemplo, los movimientos campesinos ligados al narcotráfico o los más tradicionales de lucha por la tierra, los movimientos étnicos y de género, las movilizaciones de protesta contra el modelo económico, las nuevas expresiones de los movimientos estudiantiles, entre otros, se verá que todas ellas comparten rasgos de ambos modelos de modernidad combinados con las propias memorias colectivas.

La desnormativización, la no correspondencia entre economía, política, cultura y sociedad, tienen en América Latina un rasgo particular. Producto de las transformaciones del modelo de desarrollo a nivel mundial, el paso de modelos de desarrollo fundamentalmente centrados en los Estados a modelos de desarrollo en que las fuerzas transnacionales de mercado juega un rol importante, de modo que el Estado tiene menos cosas que ofrecer, lo que hace que su relación con la gente, es decir la política, aparezca menos importante para ella, más abstracta y lejana.

Junto con las transformaciones provenientes de los procesos de globalización, en los que las sociedades latinoamericanas se insertan dificultosamente, de una manera dependiente y como objetos de estrategias externas de dominación, y de las dinámicas de un nuevo tipo societal que se amalgama con el preexistente, ambos mal enraizados en estas sociedades, la región ha vivido, en grados y circunstancias diferentes, cambios profundos en diversas dimensiones. El primero es el advenimiento y la relativa consolidación de sistemas político-institucionales que tienden a sustituir a las dictaduras, guerras civiles y modalidades revolucionarias de décadas precedentes. El segundo es el agotamiento del modelo de "desarrollo hacia adentro", la industrialización con un rol dirigente del Estado, y su reemplazo por fórmulas que priorizan el papel del sector privado y buscan insertarse en la economía globalizada y dominada por las fuerzas transnacionales del mercado. El tercero es la transformación de la estructura social, con el aumento de la pobreza, la marginalidad y la precariedad en los sistemas laborales. Finalmente, la crisis de las formas clásicas de modernización y de cultura de masas norteamericana (predominantes en las elites dirigentes) y el reconocimiento y el desarrollo de fórmulas propias e híbridas de modernidad. Todos estos procesos han significado la ruptura y la desarticulación de la matriz clásica o nacional popular. Recordemos que es contra esta matriz y su tipo de Estado que se dirigen tanto los movimientos revolucionarios de los sesenta, criticando su aspecto mesocrático y su incapacidad de satisfacer los intereses populares, como también los regímenes militares que se inician en los sesenta en América Latina. El momento de las transiciones democráticas de los ochenta y los noventa, a su vez, coincide con la constatación del vacío dejado por la antigua matriz que los autoritarismos militares habían desarticulado, sin lograr reemplazarla por otra configuración estable y coherente de las relaciones entre Estado y sociedad. En este vacío tienden a instalarse diferentes sustitutos que impiden el fortalecimiento, la autonomía y la complementariedad entre los componentes de la matriz (Estado, régimen y actores políticos, actores sociales y sociedad civil) y que buscan sustituir o eliminar alguno.

Tres grandes tendencias, a veces superpuestas, otras intermezcladas, otras en tensión y con luchas por hegemonías parciales entre ellas, intentan reemplazar la matriz en disolución. Por un lado, un intento de negar la política a partir de una visión distorsionada y unilateral de la modernización expresada en una política instrumental que sustituye la acción colectiva por la razón tecnocrática y donde la lógica de mercado parece aplastar cualquier otra dimensión de la sociedad. La principal expresión de esta tendencia es la versión neo-liberal. Aquí el Estado es visto sólo en su dimensión instrumental y negativa respecto del pasado. Es por ello que se trata sobre todo de reducirlo, convirtiendo la disminución del gasto público y las privatizaciones en el sinónimo de reforma del Estado. Pero, paradojalmente, ninguna transformación hecha bajo el sello de esta visión ha podido prescindir de una muy fuerte intervención estatal, aumentando su capacidad coercitiva. Esta tendencia se acompaña en los últimos tiempos con una visión de la política que contribuye a despolitizar aún más la sociedad, al plantearse como su único contenido el "resolver los problemas concretos de la gente". Por otro lado, y como reacción frente a la primera tendencia y a los fenómenos de globalización, surge una visión también crítica del Estado y la política, pero desde la sociedad civil, apelando a su reforzamiento, ya sea a través de los principios de ciudadanía, participación, empoderamiento, o de las diversas concepciones del capital social, ya sea a través de la invocación a principios identitarios y comunitarios. Entre estos dos polos contradictorios, pero que en conjunto tienden a debilitar desde ángulos distintos la legitimidad del Estado y de la política, en un caso por considerarlos innecesarios e ineficientes, en el otro por ser elitistas y cupulares y no dar cuenta de las nuevas demandas y campos de acción sociales, hay también la visión más institucionalista del refuerzo del papel del Estado y de la democracia representativa, para evitar la destrucción de la sociedad por parte del mercado, los poderes fácticos o el particularismo de las reivindicaciones identitarias y corporativas. En los vacíos que dejan estas tres tendencias, incapaces cada una de reconstituir una nueva matriz socio-política, pueden resurgir también nostalgias populistas, clientelistas, corporativistas o partidistas y, en el caso de la extrema descomposición, caudillismos neo-populistas, pero ya sin la convocatoria de grandes proyectos ideológicos o de movilizaciones de fuerte capacidad integrativa. Estas nostalgias aparecen más bien como formas fragmentarias, muchas veces en forma paralela a elementos anómicos, apáticos o atomizadores, y, en algunos casos delictuales, como el narcotráfico y la corrupción.

Así, la cuestión fundamental es si, más allá de las transiciones democráticas o del paso a un modelo económico basado en las fuerzas del mercado transnacionalizado, asistimos o no a la emergencia de un nuevo tipo societal, es decir, a la emergencia de una nueva matriz socio-política. Lo más probable es que los países sigan diversos caminos en esta materia, moviéndose de una u otra manera en las tres grandes tendencias anotadas. Si bien es cierto el riesgo de la permanente descomposición o inestabilidad sin una pauta nueva y clara de relaciones entre Estado, política y sociedad, también puede irse abriendo paso dificultosamente la tendencia a una nueva matriz de tipo abierta, caracterizada por la autonomía y la tensión complementaria de sus componentes, combinada con elementos subordinados de la matriz clásica en descomposición y redefiniendo la política clásica y las orientaciones culturales. No es posible predecir aún el resultado de estos procesos. Pareciera que el marco político será formalmente democrático. Pero es difícil asegurar si tales democracias serán relevantes y operantes para cumplir su función o si serán reemplazadas en buena medida por diversos poderes fácticos carentes de legitimidad general.

3. "Modernos" e "industriales", la hipótesis de Suárez

En su Elogio de la lentitud (2005), Carl Honoré escribe lo siguiente:

"El problema estriba en que nuestro amor a la velocidad, nuestra obsesión por hacer más y más cada vez en menos tiempo, ha llegado demasiado lejos. Se ha convertido en una adicción, una especie de idolatría. Aún cuando empieza a perjudicarnos, invocamos el evangelio de la acción rápida: ¿te retrazas en el trabajo? Aumenta la velocidad de tu proveedor de Internet. ¿No tienes tiempo de leer novelas? Toma cursos de lectura veloz ¿La dieta no funciona? Hazte una lipo. ¿Demasiado ocupado para cocinar? Compra un microondas... Cuando aceleras cosas que no debieras, cuando olvidas cómo ir más lentamente, tiene que pagar un precio.

Por otro lado, Sergio Jara Díaz (1999) hace uso de una obra literaria para decir algo parecido:

En su novela La Lentitud, Milan Kundera postula un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria, y entre la velocidad y el olvido, ilustrándolo con la figura de un hombre que camina por la calle, intentando recordar algo cuyo recuerdo se le escapa, y que, mecánicamente, afloja el paso; quien intenta olvidar un incidente penoso de reciente ocurrencia, acelera el paso para alejarse rápido de algo cercano en el tiempo.

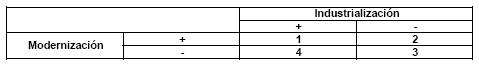

A principio de los setenta, a través del libro Los economistas argentinos. El proceso de institucionalización de nuevas profesiones, Francisco Suárez clasifica a las sociedades a partir de dos variables: el grado de modernización de una sociedad y su grado de industrialización, como facetas asincrónicas del proceso de transición social hacia el desarrollo.5 Para su análisis, construye la siguiente tipología dicotómica:

De este cuadro de doble entrada, quedan delineados cuatro cuadrantes en los que se pueden ubicar cuatro tipos de sociedades. Como casos extremos, tenemos a aquellas sociedades industrializadas y modernas, las que vendrían a ser las sociedades desarrolladas (Estados Unidos y Japón, por ejemplo), identificadas como el Tipo 1. En contraposición, tenemos aquellas sociedades que no son ni industriales ni modernas, por lo que aún permanecen en la etapa de desarrollo inicial. Estas serían las sociedades Tipo 3: sociedades tradicionales, tribales y subdesarrolladas. Finalmente, los otros dos cuadrantes presentan sociedades que ya dejaron la etapa inicial, pero que aún no han arribado a destino, por lo que Suárez identifica a los Tipos 2 y 4 como sociedades de "transición".

Pese a que los tipos 2 y 4 están en la misma categoría general como sociedades de transición, difieren significativamente a causa del modo en que comenzaron su transición al desarrollo. En la terminología de la época, así como lo explica Suárez:

Lo que sucede es que las sociedades de Tipo 2 se caracterizan porque el proceso social ha formado una superestructura mucho más desarrollada que su correspondiente infraestructura y, por consiguiente, muchos roles de la superestructura no tendrán una específica funcionalidad dirigida a satisfacer demandas concretas. Generalmente, éstas han sido coloniales, adquiriendo independencia en un momento en que poseían una estructura política y social modelada según el país imperial del cual dependían, pero la estructura económica pertenecía al tipo "exportador de recursos naturales".

Este tipo de sociedad, según Suárez, correspondería a la división de trabajo anómica de Durkheim.

El otro tipo de sociedad, el Tipo 4, se caracteriza por las condiciones opuestas: el sistema productivo se desarrolló antes o más que la superestructura. Esta situación es muy típica de los países de la Europa Oriental después de 1945. En este sentido, Suárez separa las ideas de industrialización y modernización, asumiendo que ambas son condiciones que se encuentran en un país desarrollado, pero que no necesariamente son sinónimos ni diferentes aspectos de un mismo fenómeno. Es decir, ambas pueden estar presentes de diferente forma, influyendo en diferentes trayectorias -no congruentes- y ser parte de la explicación de las diferentes sociedades en "transición".

Lo interesante de la propuesta es que rompe con la linealidad del análisis económico (desarrollo igual a más recursos, lo que llevará a más y mejor inversión y decantará en mayor crecimiento). La aproximación de Suárez le agrega ciertos matices que vuelven el análisis, al menos, bidimensional, y abren la posibilidad a pensar en que los procesos de desarrollos no necesariamente son únicos y que cada país puede tener su propia experiencia. Suárez (1973, p. XII) ya era conciente de que las teorías del desarrollo existentes eran predominantemente economicistas; por eso intenta salir de ese paradigma. El autor llega, desde el análisis económico, a la idea de que son los recursos humanos el factor clave dentro de la función de producción para buscar aumentar el crecimiento. Mediante la observación de esta prioridad, comprende que los mismos están fuertemente condicionados por el entorno social en el que se desenvuelven y los condiciona. En la introducción de su trabajo escribe:

El mayor énfasis de esta visión ha sido económico, según lo cual las variables clave son la oferta y la demanda de hombres capacitados y la proyección de estos tipos de curvas sobre un determinado período de tiempo. Por mi parte, considero que esta visión carece de acento sociológico... Si bien un análisis económico puede mostrarnos capacitación cualitativa de una infraestructura humana para producir crecimientos esperados, también necesitamos conocer los factores no económicos que, actuando juntamente a los económicos, producen el ansiado objetivo de desarrollo. Estos factores socioculturales de contexto general podrían significar tanto un incentivo como un impedimento en el proceso de crecimiento. La composición de recursos humanos varía de una sociedad a otra como una función de muchos factores históricos, culturales y económicos... ¿Cómo pueden combinarse estos factores socioculturales con los más económicos y cuantitativos para producir una situación óptima para la transformación de la estructura socioeconómica?".

Estas premisas llevan a Suárez a estudiar la estructura de formación profesional de los países seleccionados. Su interés principal es explicar cómo se institucionalizan las profesiones en la Argentina (particularmente la economía). A partir de la caracterización formulada, sostiene que el tipo de sociedad determina el tipo de profesionales que se forman en cada país (y su conducta posterior). La hipótesis principal de su trabajo es:

El tipo de desarrollo de una unidad societaria y el grado de profesionalización de una 'ocupación profesional' tenderán a interactuar para producir una específica estructura profesional. La forma de ésta condicionará el grado en el cual los miembros de tal profesión puedan ser ubicados en el continuum de alienación-integración a un nivel subjetivo, el cual a su vez condicionará los modos de adaptación del profesional a su estructura profesional y su sociedad como totalidad.6

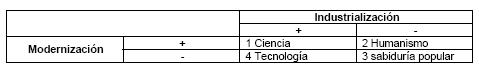

En este marco, Suárez observa que los países "industriales" presentan una mayor proporción de ingenieros dentro de su estructura profesional, lo que interpreta como una señal sesgada hacia una orientación más técnica en dichas sociedades. Por contraste, la cantidad de recursos humanos per capita formados dentro de las profesiones liberales en los países "modernos" iguala a las estadísticas de los países desarrollados en esas disciplinas (por ejemplo, la Argentina presentaba 17,5 doctores y dentistas cada 10.000 habitantes, mientras que Estados Unidos presentaba 18 y Canadá 17). Mientras tanto, también dentro de los países "modernos", las profesiones más científicas e ingenieriles, asociadas a la dinámica productiva-industrial (el autor asocia la formación de ciencias básicas o duras a este último grupo, lo que no deja de ser discutible), presentan guarismos mucho menores a los de los países "desarrollados". Suárez traslada estas presunciones sobre las estructuras profesionales y las adapta a la tipología desarrollada anteriormente para identificar los países y su condición frente al desarrollo. Es decir, utiliza el análisis de la institucionalización profesional como un reflejo del estado de desarrollo en el que se encuentra la sociedad, distinguiendo el siguiente cuadro de situación para cada profesión:

Esto no quiere decir que cada sociedad identificada con un tipo de formación profesional carezca de las otras, pero es justamente la predominancia de ese tipo específico de formación lo que la distingue del resto.

Para verificar estas hipótesis, Suárez selecciona cuatro países latinoamericanos - México, Brasil, Chile y Argentina-, que claramente no pertenecen ni al Tipo 1 ni al 3. Según el autor, estos países son "sociedades transicionales típicas en un área geográfica común con muchos parecidos histórico-culturales, pero difieren en relación a las dos variables que constituyen la tipología". El trabajo asocia los dos primeros países al Tipo 4, sociedades industriales antes que modernas, y los dos últimos al tipo 2, sociedades modernas antes que industriales.

3.1. "Modernos" e "industriales": definiciones

Antes de avanzar sobre su análisis acerca de las características estructurales que le permiten diferenciar a los países en las categorías pautadas, es necesario ver qué quiere decir Suárez con "modernos" e "industriales". Primero, implícitamente está asumiendo que ambas características deben estar presentes dentro de una sociedad desarrollada, asumiendo que son condiciones necesarias del desarrollo. Una sociedad desarrollada debe ser moderna e industrial a la vez. Segundo, y obvio, pero no por eso menos relevante, Suárez está remarcando que ambas categorías son diferenciables y distinguibles entre sí. Por lo tanto, está presuponiendo que pueden existir sociedades industriales y no modernas (y viceversa, sociedades modernas y no industriales), distinción que en la época no era tan obvia como puede parecer hoy.

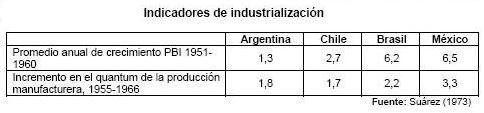

Suárez no define en ningún momento de manera explícita a qué se refiere cuando habla de cada una de las categorías. En ningún momento se detiene a realizar definiciones precisas o específicas, pero éstas se pueden deducir a través de la elección de indicadores que realiza para caracterizar a cada una de ellas (en principio, se podría decir que sus presunciones son bien elementales y, probablemente, el presente análisis pueda pecar por intentar ver más allá del agua). En el caso de sociedades industriales, parecería ser que la definición es bien sencilla y de sentido común: son aquellas en las que la industria posee un rol determinante dentro de la estructura productiva, siendo ésta la locomotora del crecimiento económico. En esa época, la creencia generalizada focalizaba como fuente principal del crecimiento a la industria, y por ello usa como un proxy al promedio anual del crecimiento del producto bruto.

Claramente, esta identificación de las sociedades industriales con el rol que la industria juega en la producción, y por traslación en el crecimiento económico, entendido éste como condición de desarrollo. Sus resultados verificables sirvieron para diferenciar a Brasil y México de Argentina y Chile.

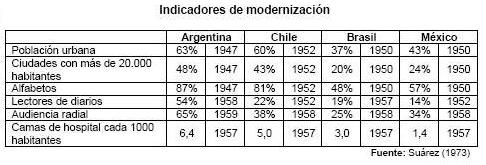

En el caso de la modernización, si bien también podemos observar los indicadores seleccionados por Suárez para tener una aproximación a su concepción sobre modernidad, es aconsejable profundizar un poco más en el análisis del autor sobre el rol que juegan las profesiones en las sociedades. Primero, se puede decir que por antítesis, y ya que la categorización que realiza Suárez es dicotómica, todo lo que forma parte de una sociedad desarrollada y no está vinculado a la industria, por lo menos de manera directa, debería ser, por consecuencia lógica, parte de lo "moderno". En este sentido, los indicadores seleccionados por Suárez son asimilables a aquellos que componen el índice de desarrollo humano, pero que no están vinculados con la producción económica más algunos otros proxy del nivel cultural. Es decir, básicamente indicadores de salud y educación, más algunos relativos a condiciones culturales (como audiencia radial) y concentración urbana, como proxy de modernización social, implicando, de este modo, que la vida en la ciudad es desarrollo, y la vida rural continua ligada a la sociedad tradicional. Nuevamente, aquí los indicadores vuelven a mostrar un sesgo entre las sociedades "modernas" y las "industriales".

Ahora bien, recordemos que Suárez llega a este análisis y tipificación a partir de la observación del comportamiento de conformación de las estructuras profesionales. Por ende, en su modelo la idea es que, en general, el desarrollo natural para la profesionalización de una actividad es que primero surja la necesidad real. Esto llevaría a que, en algún momento, algunos profesionales, o ciudadanos comprometidos comiencen a realizar ciertas actividades de forma parcial y no estructurada, pero que gradualmente irán formalizándose y consolidándose en una profesión. En el caso de las sociedades industriales, las profesiones nacerán de este modo o, probablemente, como fruto de una planificación central, la que estará fuertemente vinculada a los planes de inversión y desarrollo de la industria, previendo las futuras demandas del sector, y buscando evitar los posibles estrangulamientos en la oferta de profesionales, que podrían retrasar los plazos establecidos en los planes de desarrollo.

En contraposición, según Suárez, en las sociedades modernas las profesiones tienden a desarrollarse por efecto demostración, imitando a las sociedades desarrolladas, antes que por una necesidad real generada en el seno de la sociedad. En este caso, "la sociedad global tiene expectativas muy difusas con respecto a la función y significado de las disciplinas pertinentes y de sus adecuados roles profesionales. Estas profesiones no encuentran estructuras profesionales que les permitan encajar en la sociedad".7 Por ende, la profesión nace en respuesta a una necesidad sentida en una sociedad, con requisitos estructurales muy diferentes a los de las sociedades desarrolladas, lo que decantará en porcentajes significativamente altos de profesionales que no pueden trabajar en sus propios campos, o, tentados por ofertas más concretas, profesionales que terminan "exiliándose" en los países desarrollados, donde la necesidad por su formación profesional es concreta.

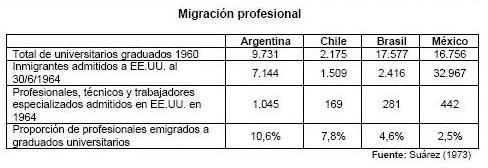

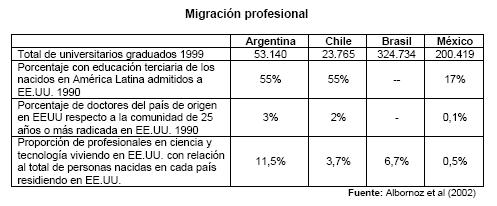

En este sentido, Suárez, consistentemente con su idea de poder catalogar a las sociedades a partir de analizar las estructuras profesionales y sus dinámicas, observa con atención el fenómeno comúnmente denominado "fuga de cerebros" como un indicador significativo de las dinámicas de transición social de este tipo de sociedades. Un indicador que diferencia a las sociedades Tipo 2 de las Tipo 4 es la "fuga de cerebros". Una sociedad de Tipo 2, "moderna" antes que "desarrollada", presentará una matrícula universitaria similar a la de los países ya desarrollados, pero como, lamentablemente, no presenta la consecuente demanda laboral para esos profesionales, un número significativo de los egresados se verá obligado a emigrar si es que quiere realizarse profesionalmente dentro de su disciplina. Según el autor, por ello, las sociedades chilena y argentina deberán presentar mayor proporción de emigración profesional que Brasil y México.

Al observar los valores que presentaban los indicadores seleccionados en la década del sesenta, parecería ser que la tesis postulada por Suárez se sostiene. Claramente muestran comportamientos bien diferenciados entre los países modernos y los países industriales. Pero, ¿qué dicen hoy los indicadores construidos por Suárez? Asumiendo como válida su división, ¿podemos seguir hablando de sociedades modernas y sociedades industriales? Los planes de gobierno llevados a cabo, la historia y los diferentes shocks sufridos en la región (ya sea tanto a nivel interno como a nivel externo), ¿permiten observar hoy una realidad similar a la de ese entonces?

3.2. "Modernos" e "industriales" en el nuevo siglo

Los indicadores establecidos por Suárez, vistos en la actualidad -es decir: con valores de hoy-, no indican claramente ni que Chile y Argentina sean modernos antes que industriales, ni que Brasil y México sean industriales antes que modernos. A priori se puede observar una fuerte convergencia regional (al menos en los índices que presentan los cuatro países seleccionados). A su vez, pareciera ser que en la actualidad ya no necesariamente la industria -como era concebida en ese entonces: pesada, a gran escala, series uniformes de producción, grandes volúmenes- es el factor determinante sobre el crecimiento, ni por ende del desarrollo.8 Por lo tanto, a fin de analizar la tesis de Suárez en la actualidad, se debe ampliar la cantidad de indicadores a observar.

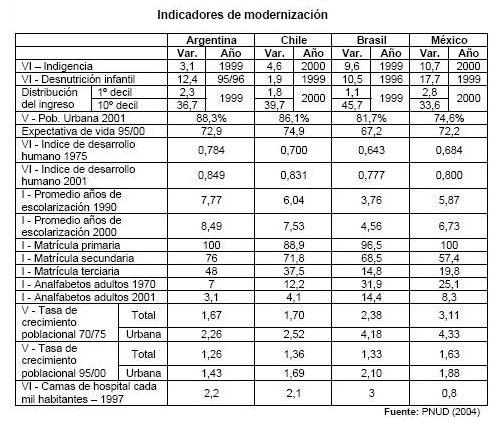

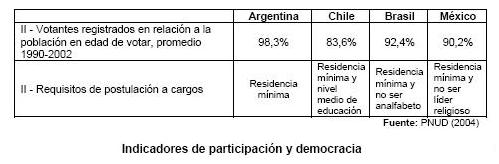

Ya no se observan diferencias significativas o muy marcadas entre los "modernos" y los "industriales". Tomando los indicadores que podrían haber sido utilizados para hablar de modernidad, nos encontramos con que las camas de hospital cada 1000 habitantes ya no marcan una diferencia importante. En todo caso, Brasil se mantuvo estable; Chile y Argentina cayeron en su proporción, convergiendo a los valores de Brasil; y México es el único que presenta un número muy pobre. Es llamativo también cómo la tasa de crecimiento poblacional tiende a volverse semejante para todos los países, incluso la urbana, ubicándose en torno al 2%, y con una tendencia a ubicarse entre el 1% y el 1,5%, cuando anteriormente la tasa de los países "industriales" duplicaba a la de los países modernos. La expectativa de vida, así como el índice de desarrollo humano, también tendió a acercarse entre los distintos países. Donde todavía se notan algunas brechas llamativas es en la tasa de analfabetismo adulto, aunque convergiendo, y en la matrícula de educación terciaria, en la que también los guarismos de los países "industriales" siguen siendo bajos. Sin embargo, en líneas generales, se puede decir que, según los criterios definidos por Suárez, hubo una convergencia modernizante (incluso, si se amplía el criterio de modernidad como para considerar la participación ciudadana como un indicador válido de ella, se observa que la participación democrática es casi igual de amplia en todos los países9).

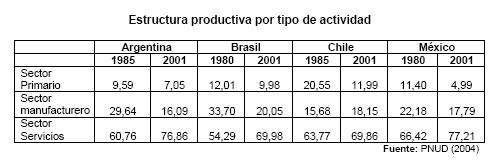

Ahora bien, si en cuanto a la variable "modernidad" la distinción se vuelve difusa, mucho más lo hace ante la de "industrialización". Si observamos la estructura productiva hoy, no podríamos distinguir a unos de otros por tener mayor o menor peso la industria en el producto de la economía (como sí sucedía tres décadas atrás, y aún se observaba dos décadas atrás). Las tasas de crecimiento económico, salvo para el caso de Chile, también han tendido a converger en torno al 3% (el crecimiento per capita seguiría indicando un sesgo entre los dos grupos, pero en este caso favorable al sector no "industrial", contradiciendo el sentido de la distinción original).

¿Señal de qué puede ser esta convergencia? ¿Acaso el análisis realizado por Suárez estaba totalmente errado? ¿La sociedad ha mutado de tal forma que hoy debemos pensar en otro tipo de análisis? Evidentemente, las respuestas a estas preguntas no deben ser absolutas, aunque sí se observan evoluciones diferentes, las que podrían estar marcadas por esa distinción en el origen (desde dónde llegan a la convergencia los distintos países, y aquellas variables que aún hoy marcan diferencias todavía pueden ser utilizadas para rastrear esa distinción).

Para agregar mayor desconcierto, si bien a partir de las definiciones realizadas por Suárez, distinguiendo "industriales" de "modernos", en la actualidad no se observan diferencias significativas entre los países, en otro plano de indicadores, se siguen observando conductas distintivas, que podrían seguir reafirmando la hipótesis inicial. La única observación que continúa vigente es la relativa a la migración profesional (la que probablemente habría sido el disparador de la preocupación inicial en el análisis de Suárez). Al observar las estadísticas poblacionales de los Estados Unidos, se observa una primera cuestión que podría estar señalando la vigencia de esta idea, aunque no de forma concluyente. Las estadísticas indican que más de la mitad de los inmigrantes residentes argentinos y chilenos en los Estados Unidos posee educación terciaria (entre un 3% y un 2% poseen un doctorado), contra menos de un 20% y un 0,1% de los inmigrantes oriundos de México. Claro, el efecto de límite fronterizo puede estar estimulando la inmigración masiva de recursos humanos no calificados, por lo que también esto explicaría que Argentina (con el 11,5%), Brasil (6,7%) y Chile (3,7%) presenten proporciones mucho mayores de población inmigrante vinculada a la ciencia y la tecnología que México (0,5%).

Sin embargo, un relevamiento realizado entre los estudiantes de doctorado en Estados Unidos entre 1990 y 1997 sobre sus planes de permanecer en el país luego de recibirse, marcó un sesgo llamativamente superior para la Argentina (más del 60% respondía afirmativamente) y Chile (cerca del 50%). Los porcentajes eran considerablemente menores en los casos de México (40%) y Brasil (menos del 30%). Evidentemente, estos guarismos seguirían señalando un sesgo mayor a la fuga de cerebros en los países "modernos" que en los "industriales", si bien, como ya se dijo, esta definición no parece sostenerse en base a ese etiquetado, si es que se continúan observando diferencias entre ambos grupos que llaman la atención sobre posibles senderos divergentes de desarrollo.

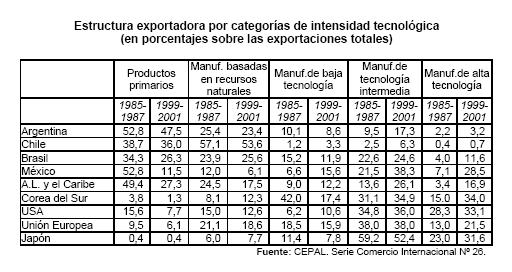

Por otro lado, así como mostramos que hoy no aparecen evidentes diferencias en las estructuras productivas de los países, al menos a nivel de sectores productivos, cómo solían clasificarse tradicionalmente, sí se observan dinámicas distintivas cuando se analiza la conducta tecno-productiva de los países bajo estudio. Por ejemplo, en lo tocante a la estructura exportadora de los países según su intensidad tecnológica, también se ve allí un sesgo que diferencia claramente a los "modernos" de los "industriales". Las exportaciones de Argentina y Chile presentan un sesgo marcado hacia los bienes asociados a recursos naturales y a la baja intensidad tecnológica, mientras que Brasil presenta mayores exportaciones de bienes con tecnología intermedia y alta. México, en tanto, está mucho más sesgado -aún que Brasil- hacia estos últimos rubros.

Sea de una forma o de otra, volvemos a la pregunta anterior: ¿señal de qué son estos indicadores? ¿Acaso no habíamos observado una convergencia entre los indicadores de "modernidad" y los de "industrialización"? ¿Es acaso la variable tecnológica la que nos está marcando ahora un diferencial? ¿Será hora de prestar más atención a la Sociedad del Conocimiento?

4. Esbozo de una conclusión

4.1. Qué es ser "industrial" en el nuevo siglo

Sigamos, por un momento más, utilizando la separación dicotómica entre industrial y moderno. Así como hace un tiempo que ya se sabe que desarrollo no es igual a crecimiento, también se tiene la certeza de que sin crecimiento no hay desarrollo. Asociemos entonces el criterio de industria a la idea de crecimiento económico, y el de modernidad a todos los otros elementos que hacen a un desarrollo integral.10

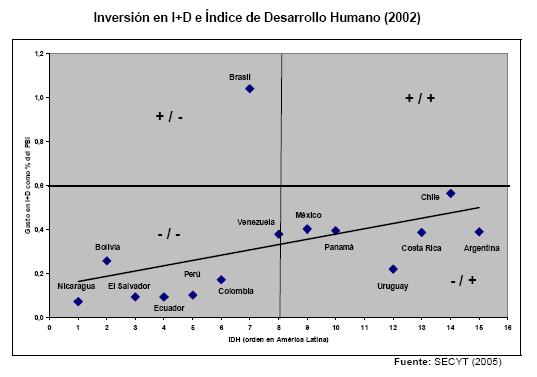

Ciertamente, las evidencias están señalando que la clave del crecimiento económico está asociada al conocimiento, más que nunca. Como siempre, el crecimiento económico se relaciona con la capacidad de creación de valor y la posibilidad de su apropiación. En la actualidad, fruto de la dinámica explosiva que presentan el cambio y los desarrollos tecnológicos, la generación de valor está estrechamente asociada al conocimiento, la investigación y los procesos innovativos. Ya no sólo importa integrar cadenas internacionales de producción, sino que también es importante el saber de qué forma y en qué eslabón lo hacemos. La dominación de la cadena productiva es la clave sobre las posibilidades de desarrollar políticas o recibir instrucciones (el caso mexicano, si bien refleja exportaciones de alta tecnología, en realidad no son más que una factoría de los Estados Unidos, por lo que el valor agregado por ellos es casi nulo). Por eso mismo, la "fuga de cerebros" tiene hoy una vigencia absoluta y una relevancia clave en función de poder pensar en senderos de desarrollo sustentables a futuro, cuestión que se encuentra fuertemente correlacionada con la inversión en I+D, en sentido estricto, y con la innovación, en sentido amplio, que lleve a cabo cada país. La región presenta ciertas evidencias que podrían estar señalando estrategias de construcción de senderos de crecimiento disímiles. Si se correlaciona gráficamente el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD con la inversión en I+D como porcentaje del PBI, se observa una correlación positiva entre el nivel de apoyo a la I+D y el grado de desarrollo humano, aunque esto no llegue a representar una relación causal. Sin embargo, la tendencia común parece romperse en el caso de Brasil.

¿Cuál será el sendero de crecimiento sustentable y deseable? ¿Qué podemos decir al respecto? Existen algunas evidencias que plantean nuevos interrogantes:

- Con los valores disponibles de gasto en I+D como porcentaje del PBI y del Índice de Desarrollo Humano (IDH), es posible configurar cuatro casilleros que representan otras tantas situaciones. Dos de dichos casilleros pueden ser considerados como "estables", por cuanto en cada uno de ellos ambas variables tienen un valor semejante y ninguna de ellas, por lo tanto, estaría en condiciones de inducir cambios en la otra. El primero (++), en el que ambas variables tienen valores positivos -esto es, superiores a la media regional-, está vacío, pese a que se trata del casillero óptimo y, por lo tanto el deseable.11 El opuesto, en el que ambas variables se muestran por debajo de la media, está, por el contrario, densamente poblado y su estabilidad deriva del hecho de que ninguna de las dos dimensiones expresadas por las variables parecería estar en condiciones de dar un impulso a la otra.

- Los restantes dos casilleros dan cuenta de situaciones que pueden ser consideradas como inestables o expresivas de situaciones de transición, en la medida en que ambas variables, con valores antagónicos, "tirarían" una de la otra.

- En este sentido, pareciera haber una diferencia entre las trayectorias llevadas adelante por la región y por Brasil. El primer casillero es el que se configura con valores por encima de la media en I+D, y por debajo de la media en el índice de desarrollo humano. Este casillero en América Latina está ocupado en solitario por Brasil, cuyo esfuerzo en haber logrado que su inversión en I+D alcance el 1% del PBI es claramente una apuesta a disponer, por esta vía, de un instrumento que dinamice el proceso de desarrollo. La dinámica de este casillero debería llevar a Brasil hacia el óptimo, en tanto que la amenaza subyacente es que, si no lo logra, en el futuro le resultaría difícil mantener niveles de inversión en I+D elevados. Por otra parte, el buen desempeño de Brasil en el financiamiento de la I+D es un hecho relativamente reciente, cuya evolución en el tiempo es preciso explorar.