INTRODUCCIÓN

Durante el primer milenio de la Era, las comunidades del Noroeste argentino (NOA) se asentaron en diferentes ambientes y comenzaron a establecer múltiples relaciones con los objetos y el entorno, centradas en la vida aldeana. De esta manera, cada sociedad desarrolla una serie de dinámicas en un espacio y tiempo determinado que se refleja en el patrón de asentamiento y las distintas estructuras socioeconómicas. Así, la acumulación de las distintas trayectorias sociales e históricas sucedidas en un lapso temporal habría conformado lo que nosotros entendemos como paisaje social (Criado Boado, 1999; Anschuetz et al., 2001, entre otros).

Desde este enfoque teórico se han presentado planteos que abogan por el desarrollo de las sociedades igualitarias o con escasos rasgos de diferenciación social, como los modelos de descentralización política: sociedades heterárquicas (Cruz, 2006, 2007), en tanto otras posturas se delinean por la centralización, lo que habría dado lugar a la desigualdad y diferenciación socioeconómica (Laguens, 2006).

Teniendo en cuenta estos postulados, nuestro trabajo busca explicar las diferentes formas en que los grupos sociales de Anillaco (La Rioja) usaron y ocuparon el espacio y cómo el patrón de asentamiento y de las prácticas constructivas nos permite reconocer los modos de organización sociopolítica en el área. Para ello, estudiamos la organización espacial del paisaje mediante un diseño de investigación desde una escala microrregional bajo una perspectiva temporal amplia que abarca aproximadamente del 200 al 1000 d.C.

Abordamos la identificación de la construcción humana del paisaje mediante un plan sistemático de prospecciones pedestres y relevamientos arquitectónicos de las locaciones arqueológicas en el área. Los datos obtenidos fueron procesados y analizados mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG) y otros análisis geoestadísticos. La combinación de diferentes escalas analíticas que reflejan la distribución y frecuencia de las locaciones arqueológicas, la determinación de las áreas de influencia entre los espacios construidos y la proximidad/distancia nos acercan al patrón de asentamiento.

Las capas temporales son identificadas a partir de estadística bayesiana aplicada a una muestra regional y microrregional de dataciones radiocarbónicas. Además, relacionamos estos estudios con los análisis de interpolación kriging aplicados a los espacios residenciales y agrícolas para reconocer las jerarquías constructivas interpretadas como intensidades de redes de relaciones sociales.

La articulación de los resultados obtenidos y las interpretaciones presentadas en este trabajo nos ofrecen un marco propicio para plantear un modelo explicativo de los paisajes sociales y los modos de organización de las relaciones sociales desarrolladas en Anillaco durante el primer milenio de la Era.

MATERIALES Y MÉTODOS

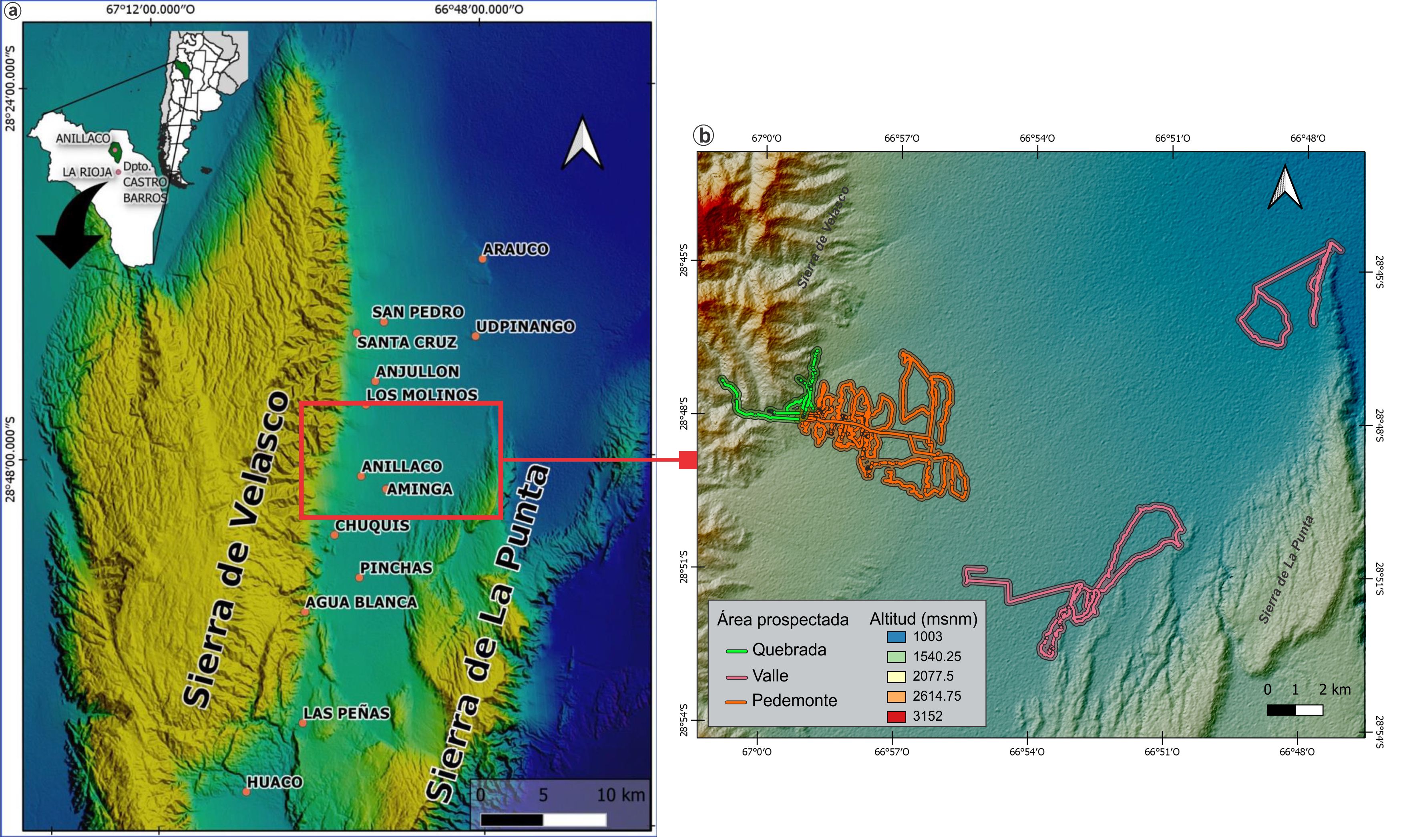

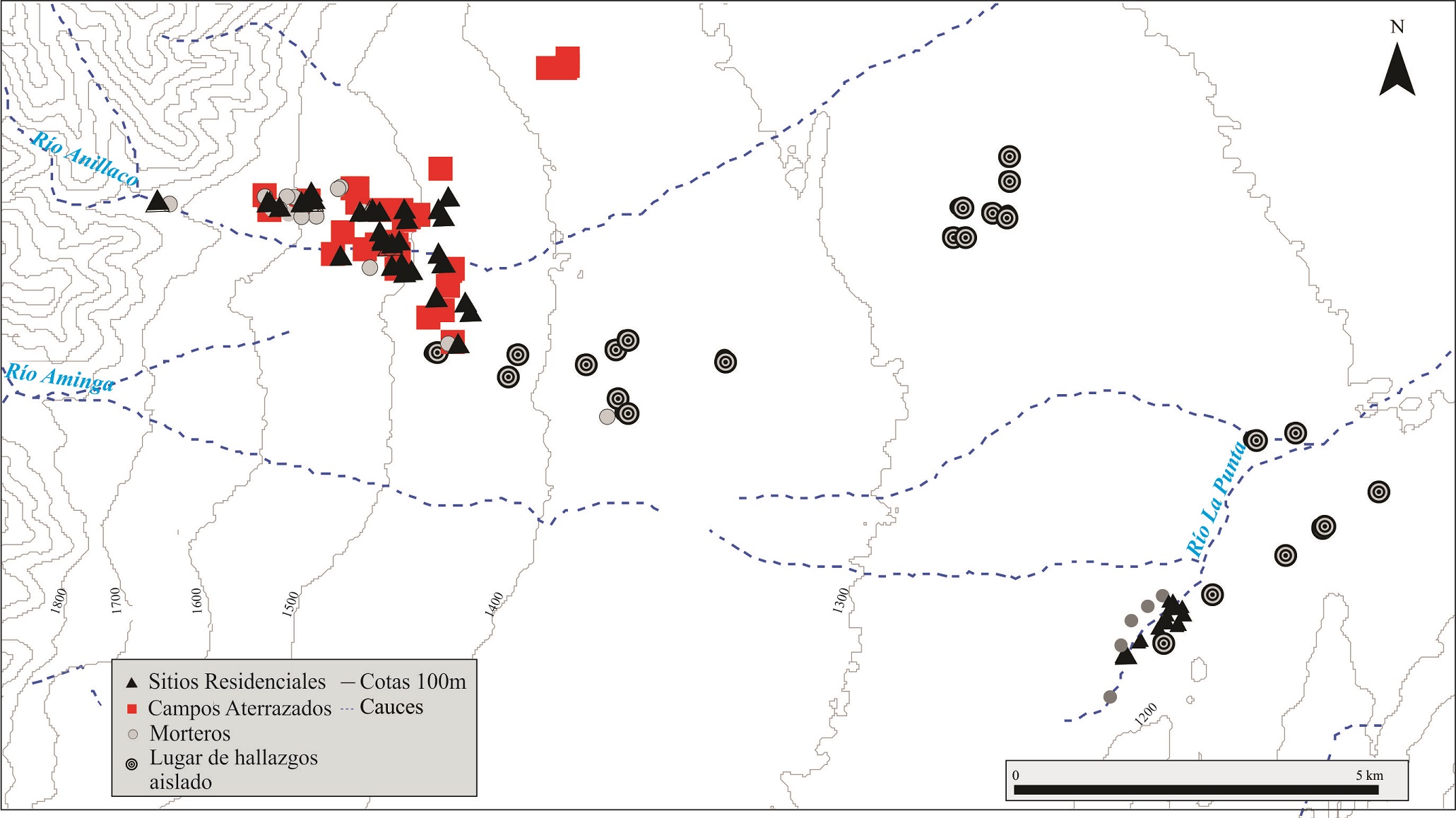

Nuestro trabajo se enmarca en la localidad de Anillaco y sus alrededores (28° 50′ S/ 66° 56′ O), en el departamento de Castro Barros, provincia de La Rioja. El marco geográfico abarca desde la sierra de Velasco hasta el valle de La Punta. La selección del área de estudio incorpora diversos ambientes y relieves contrastantes, desde la sierra (entre los 3000 hasta los 1600 msnm), con faldeos de pendiente pronunciada, laderas rocosas, las quebradas húmedas con ríos permanentes hasta el piedemonte o “costa” (entre los 1600 y los 1400 msnm) como zona de transición y la llanura o planicie final delimitada por la sierra de La Punta (Figura 1.a).

Planteamos una metodología focalizada en la escala microrregional según la cual los datos son relevados a partir de un plan sistemático de prospección pedestre de un área de 169,86 km². Para abordarla, decidimos dividirla de acuerdo con tres sectores ambientales: sierra y quebrada, piedemonte y valle. A su vez, cada sector fue subdividido en parches menores, y estos, en transectas de prospección recorridas por tres personas, distanciadas entre sí por 50 m. La metodología implementada nos permitió cubrir todos los parches seleccionados y abarcar 207 km lineales y un total de 28,5 km² de superficie relevada (Figura 1.b).

Figura 1 a. Mapa de la sierra de Velasco con las localidades de Castro Barros; en rojo, el área de estudio. b. Mapa de transectas según los parches prospectados.

Durante el trabajo de prospección reconocimos estructuras arquitectónicas residenciales, productivas, de molienda (morteros fijos) y lugares de hallazgos aislados (LHA). En relación con los sitios residenciales, se registraron diferentes arquitecturas compuestas por recintos con muros de hilada simple y doble de formas subcirculares, cuadrangulares, subcuadrangulares y rectangulares, y espacios abiertos, como patios trapezoidales (Raviña y Callegari, 1992; Mercado, 1993; Callegariet al., 2015, Cahiza, 2015; Cahiza et al., 2018; Sabatini y Garate, 2017). Estas locaciones fueron categorizadas según la frecuencia, el tamaño de recintos y la técnica constructiva, en sitios de arquitecturas simples que poseen uno o dos recintos de posible funcionalidad como habitación y una técnica constructiva de muros de piedra en hilera simple. Por otro lado, se encuentran los conjuntos constructivos compuestos, conformados por varios recintos clasificados como habitaciones, asociados a uno o más espacios abiertos, denominados patios, con muros de doble hilera de piedra; y los sitios complejos, que se encuentran compuestos por varios recintos habitacionales adosados y en algunas ocasiones presentan espacios públicos como plataformas y montículos, rampas y sectores de tránsito interno. En general, los muros de paredes de piedra son de hilera doble (Cahiza, 2015; Cahiza et al., 2017).

Además, identificamos espacios productivos de terrazas de cultivo de diferentes superficies que se caracterizan por presentar hileras paralelas de muro simple separadas por intervalos que no superan los 4 m de distancia.

Luego confeccionamos cartografías con una resolución más detallada mediante la integración de análisis de distancias entre las locaciones residenciales y la jerarquización de la superficie (m²) de los espacios construidos con el objeto de establecer los niveles de interacción e integración social, y realizamos análisis de distancia euclidiana entre los espacios residenciales utilizando la herramienta estadística de vecino próximo (Hodder y Orton, 1990) con el software estadístico Past 3.02.

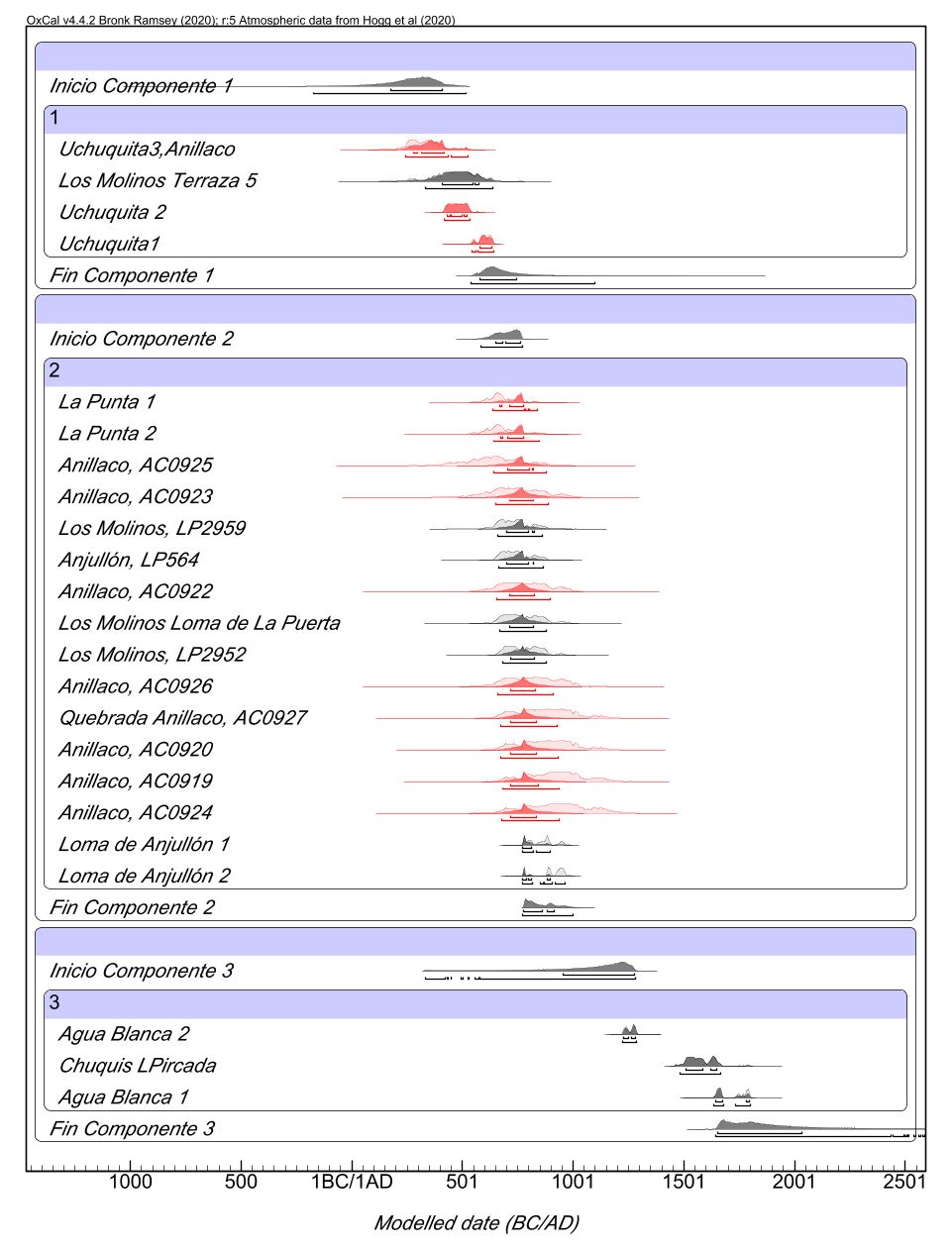

Utilizamos estadística bayesiana para evaluar la pertinencia de las inferencias e hipótesis temporales, ya que permite relacionar el conjunto de probabilidades de los datos con otros tipos de información arqueológica para poner límite a los intervalos (Bronk Ramsey, 2009). El uso del softwarede OxCal v4.4 permite aplicar esto mediante modelos basados en fases y secuencias. La inclusión de indicadores de consistencia estadística de los modelos utilizados (Aoverall y Amodel mayores a 60%) nos permite definir los límites iniciales y finales de la secuencia general y evaluar las hipótesis de intervalos para secuencias múltiples.

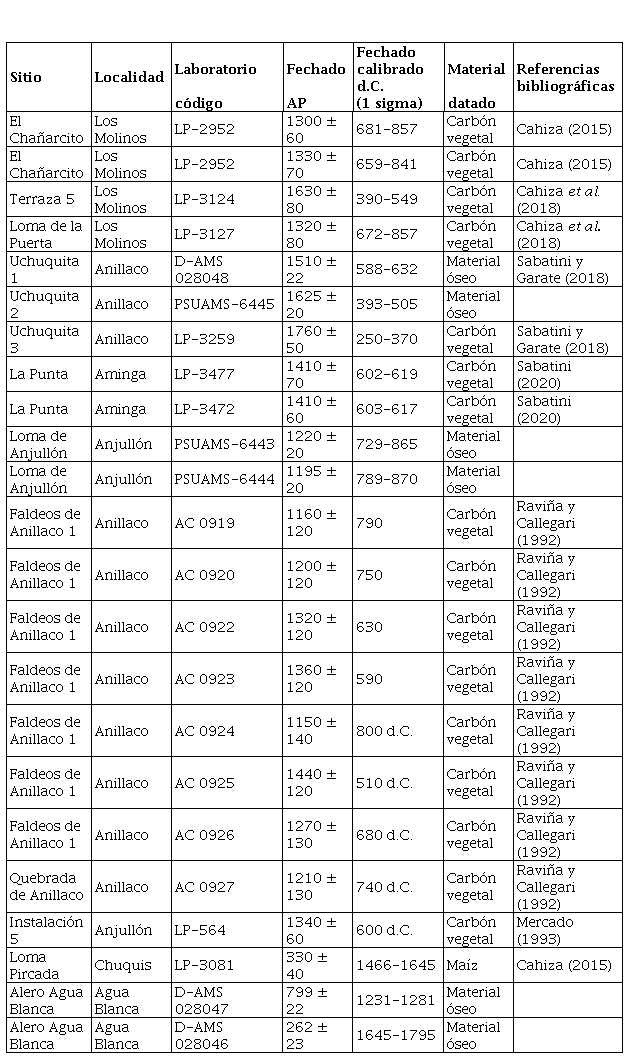

Durante los últimos años, generamos cinco fechados radiocarbónicos en Anillaco, tres de ellos realizados sobre muestras de carbón vegetal y dos sobre restos óseos faunísticos, que corresponden al conjunto residencial Uchuquita 1, 2 y 3, ubicado en el piedemonte de la sierra de Velasco, y a La Punta 1, localizado en el valle del río homónimo (Sabatini y Garate, 2018; Sabatini, 2020; Sabatini et al., 2021). Estos registros, junto con las dataciones de Anillaco 28, Quebrada de Anillaco y Faldeos de Anillaco I (Raviña y Callegari, 1992), constituyen la muestra Anillaco. Para la realización del análisis bayesiano utilizamos una muestra de 23 fechados radiocarbónicos de sitios del departamento de Castro Barros correspondientes a una escala regional en la que destacamos las 13 dataciones provenientes de Anillaco, nuestra escala microrregional de análisis en este trabajo (Tabla 1).

Finalmente, buscamos determinar la jerarquización de la espacialidad humana en Anillaco; para ello aplicamos estadística de interpolación mediante el software Golden Surfer 8- comando Grid-Data. Particularmente, utilizamos el método kriging, ya que es una poderosa herramienta de carácter predictivo; para nuestro caso, lo usamos fundamentalmente por su capacidad de representación estadística. Existen varios tipos de interpolaciones espaciales, pero el método kriging es la mejor estimación de interpolación espacial. Su mayor aplicabilidad se alcanza en casos con variables de más complejidad ya que permite la incorporación de valores .; en nuestro caso, la superficie de los sitios residenciales (Wheatley y Gillings, 2002). La herramienta trabaja con condiciones óptimas como los datos espacialmente continuos (Oliver y Webster, 1990), por tanto, decidimos relacionar los sitios residenciales y agrícolas en una superficie determinada y así construir un mapa tridimensional suavizado con la distribución de valores . que corresponde a la superficie (m²) de las locaciones residenciales y productivas, correlacionadas con coordenadas espaciales x/y de localización.

Dividimos las capas del paisaje en función de la estimación de componentes calculados por la estadística bayesiana.

RESULTADOS

Análisis espaciales: distribución, frecuencia y áreas de influencia de los sitios residenciales y productivos

La información extraída durante los trabajos de prospección del cono aluvional de Anillaco y el valle de La Punta muestran una amplia variabilidad de sitios arqueológicos (n = 129); entre los cuales identificamos 36 sitios con arquitectura residencial (31%), 31 áreas productivas de terrazas de cultivo (26%), 31 instrumentos fijos de molienda (26%) y 20 lugares con hallazgos aislados (17%).

A partir de estos datos, confeccionamos un mapa vectorial que resalta una concentración de los sitios arqueológicos en el piedemonte oriental de la sierra del Velasco, principalmente entre 1400 y 1600 msnm, y en menor medida en el valle de La Punta, entre los 1000 y 1100 msnm (Figura 2).

Figura 2 Mapa de distribución de sitios residenciales, productivos, molienda y lugar de hallazgo aislado (lha).

Los estudios espaciales de vecino próximo señalan una distancia media entre las locaciones residenciales de 98,68 m, que da cuenta de una alta proximidad entre ellas, pero con un promedio (R) de 0,6004; esto representa un asentamiento agrupado.

Por otra parte, los resultados obtenidos en trabajos anteriores (Sabatini y Salminci, 2017) de Multiple Ring Buffer indican que los sitios residenciales ubicados en el faldeo del Velasco se encuentran dentro del área de influencia de los campos aterrazados de uso agrícola en un radio de 100 y 200 m, es decir que la distribución de estos espacios posee un patrón intercalado sin que podamos distinguir áreas dedicadas exclusivamente a la vida doméstica y/o productiva; mientras que en el valle de La Punta no hemos hallado hasta el momento rasgos arquitectónicos relacionados con la agricultura.

El relevamiento general de los espacios residenciales y productivos nos permite observar que la mayoría de los espacios constructivos se encuentran preferentemente entre los 1450 y los 1800 msnm.

La superficie construida de los sectores residenciales es de 6857 m², con una media de 190,46 m². Asimismo, tenemos en cuenta la frecuencia de los recintos habitacionales con un total de 123 espacios y una media de 3,42. Estos datos muestran un predominio de sitios de dimensiones pequeñas (entre 150 y 650 m²) y, en menor frecuencia, los que abarcan superficies de hasta 1000 m². Entre estos últimos podemos mencionar Anillaco 28 (638,67 m²), A2.3.3 (1083,03 m²), Quebrada de Anillaco (908,28 m²) y Faldeos de Anillaco I (725,38 m²). En tanto, los campos de cultivo presentan una superficie total de 49.153 m², en los que predominan áreas con dimensiones pequeñas a medianas y abarcan superficies de 447 a 1620 m². El sector que se destaca por sus dimensiones se denomina A2.10. Terr y posee una superficie de 27.825 m² (Sabatini, 2020).

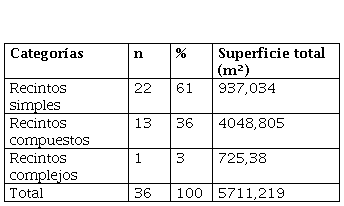

A partir de la categorización de los sitios residenciales en simples, compuestos y complejos (Cahiza, 2015), observamos la preponderancia de sitios simples (n = 23) pero que poseen menor superficie, mientras que las áreas superficiales se destacan en los espacios construidos compuestos (n = 10) y complejos (n = 1), ya que tienen plantas arquitectónicas con varios recintos habitacionales y espacios semipúblicos y públicos de mayores dimensiones. De esta manera, la categoría de sitios compuestos y sitios complejos tiene menos frecuencia que las locaciones simples y cuenta con una superficie mayor, que llega a quintuplicar a estas últimas (Tabla 2).

A partir de los análisis es posible proponer la preeminencia de sitios simples con escasa superficie construida y una baja frecuencia de espacios residenciales y comunitarios. En cambio, los sitios compuestos y complejos poseen superficies mayores, con plantas arquitectónicas multirresidenciales y espacios ceremoniales y/o comunales.

La frecuencia de los instrumentos de molienda es de 31 morteros fijos que varían entre 1 y 8 oquedades, con un total de 89 bocas de diferentes diámetros (de 5 a 23 cm) y profundidades que no superan los 20 cm. El promedio de bocas/mortero fijo en el área de estudio es de 2,87, lo que indica un bajo porcentaje de bocas de morteros. Si esta vez diferenciamos la frecuencia y bocas de morteros por parche ecológico, en el piedemonte encontramos 21 morteros con un total de 58 bocas y un promedio de 2,7 bocas, ubicados principalmente alrededor del río Anillaco y entre las áreas residenciales y agrícolas. En cambio, los morteros en el sector de La Punta (1100 y 1200 msnm) disminuyen notablemente, ya que allí encontramos solo 10 morteros fijos con una suma de 31 bocas y un mayor promedio, de 3,1. Estas áreas de molienda se ubican a pocos metros del río La Punta y alrededor de bosque de algarrobo.

De este modo, observamos una dispersión de los artefactos de molienda en el paisaje que se concentra en el piedemonte y en menor medida en el valle de La Punta, relacionados con sectores residenciales y agrícolas.

Cronología y espacialidad

El análisis bayesiano de secuencias de la muestra Velasco establece tres componentes temporales con un índice A Model/Overall de 103,2, con rangos de inicio y fin expresados entre las medianas de las probabilidades para el componente 1 desde 279 al 663 d.C.; para el componente 2, desde el 684 al 894 d.C.; y para el componente 3, desde 1107 a 1854 d.C. (Figura 3).

Figura 3 Fechados radiométricos calibrados (OxCal) de los recintos residenciales de Anillaco (en rojo).

El componente 1 está integrado por sitios de arquitecturas denominadas simples y compuestas tales como Uchuquita 1, 2 y 3 (Anillaco) y Terraza 5 (Los Molinos), todas emplazadas en el piedemonte del Velasco. El componente 2 se constituye por arquitecturas de mayor tamaño del tipo compuestas y complejas: Loma de Anjullón, Instalación 5 (Anjullón), Chañarcito, Loma de la Puerta (Los Molinos), Quebrada de Anillaco, Faldeos de Anillaco I (Anillaco); todos en el piedemonte de la Sierra de Velasco. El componente 2 se completa por un sitio de arquitectura simple en el valle del río de La Punta. Finalmente, el componente 3 no posee arquitecturas residenciales sino ocupaciones de tipo temporales como el Alero de Agua Blanca (Agua Blanca) y Loma Pircada (Chuquis), sitio con arquitectura defensiva; sin embargo, ninguno de estos sitios se emplaza en el área de Anillaco.

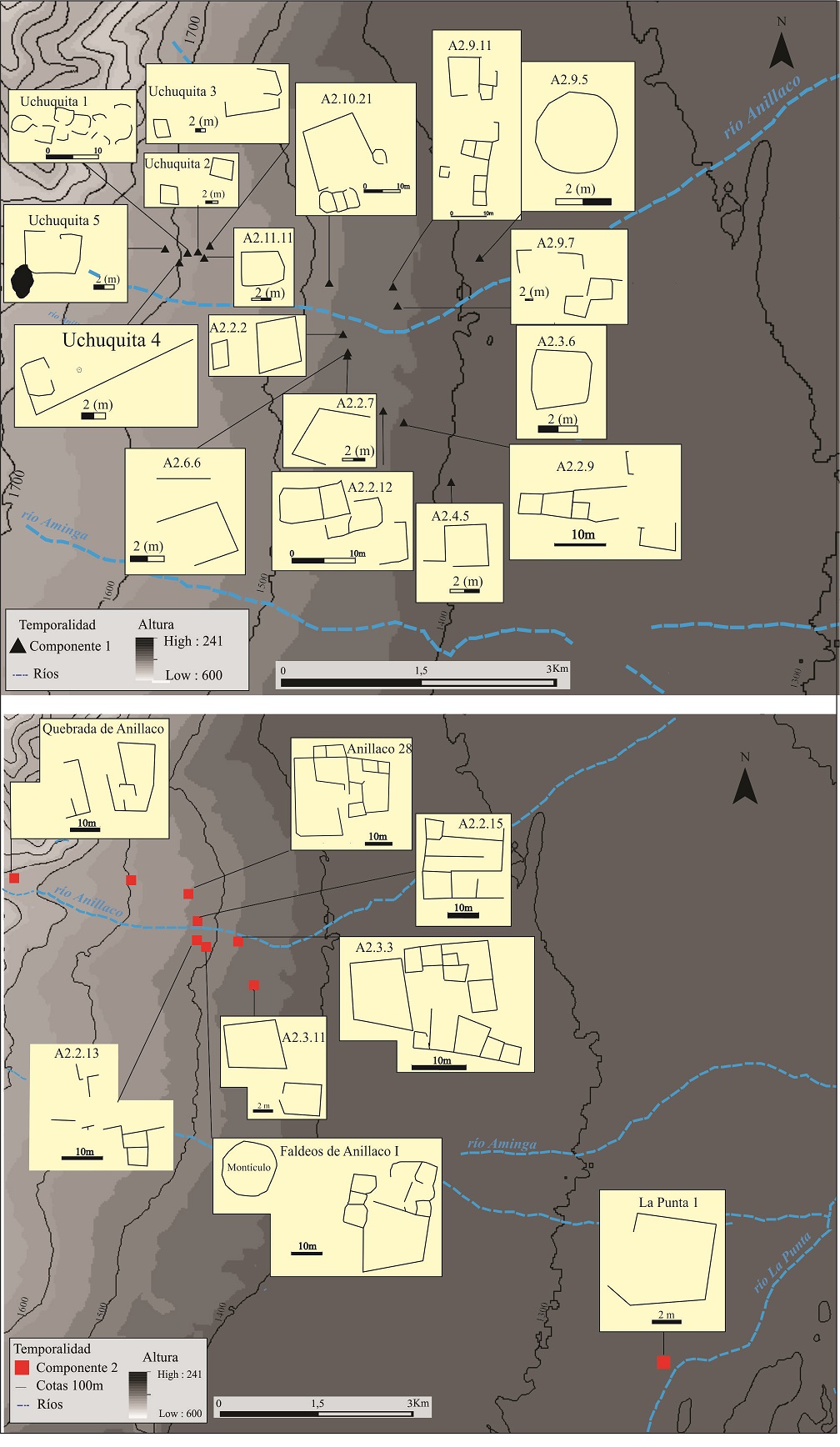

A partir de estos componentes temporales confeccionamos mapas vectoriales en donde configuramos las capas de paisajes aldeanos mediante la relación de las planimetrías de los sitios residenciales con la asignación temporal correspondiente. Para lograrlo, extendimos nuestra definición cronológica de los registros datados por radiocarbono a aquellos que por analogía con la identificación de componentes tecnológicos cerámicos presentaban conjuntos asimilables (Carosio et al., 2019). De esta manera, durante el componente 1 predominan las estructuras residenciales categorizadas como sitios simples (n = 13) por sobre las construcciones compuestas (n = 4). En cambio, para el segundo componente se presenta un modelo arquitectónico homogéneo de sitios residenciales (n = 8) categorizados como compuestos y complejos, como Anillaco 28, Faldeos de Anillaco y Quebrada de Anillaco, excepto el sitio La Punta 1, que se compone de una sola unidad residencial, que se encuentra asociada a otros espacios simples (Sabatini et al., 2021) (Figura 4).

Figura 4 Cartografías con las planimetrías arquitectónicas correspondientes. Arriba, mapa del componente temporal 1; abajo, componente temporal 2.

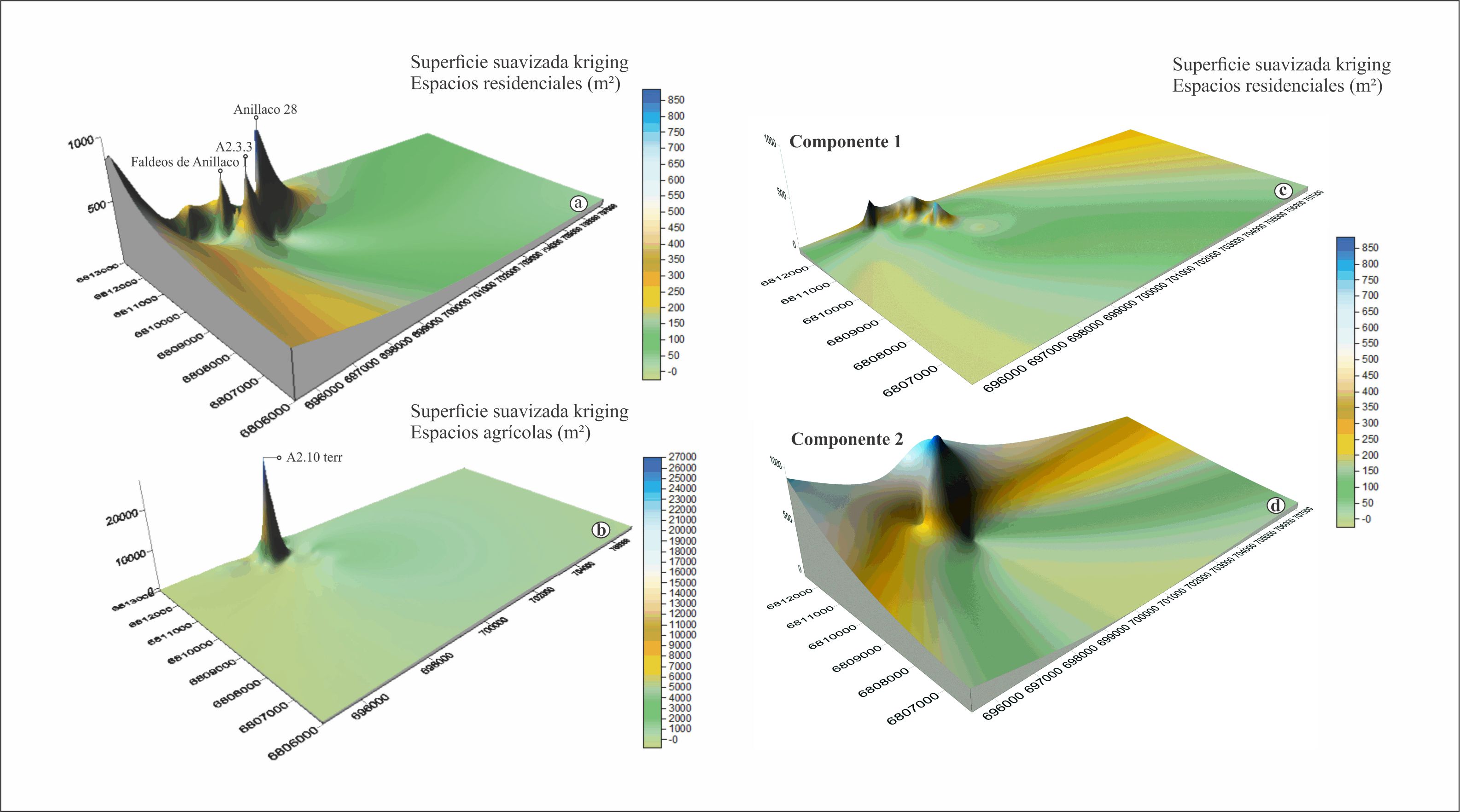

La interpolación kriging de toda la muestra sin diferenciación cronológica de espacios residenciales (Figura 5.a) resalta cuatro picos con base medianamente extendida, correspondientes a los sitios de mayores dimensiones registrados en el área, entre los que podemos nombrar a Anillaco 28, A2.3.3, Faldeos de Anillaco I y Quebrada de Anillaco. Asimismo, observamos picos de baja altura que reflejan unidades residenciales con superficies inferiores. Por su parte, el modelado de la superficie de los espacios agrícolas destaca un pico mayor con una pequeña área de influencia, que corresponde al sector agrícola denominado A2.10.Terr (Figura 5.b).

La capa de espacios residenciales del componente 1 posee picos de intensidad menor que el resto de la muestra; esto coincidiría con nuestra apreciación de un paisaje integrado por unidades domésticas de construcciones de menores dimensiones (Figura 5.c).

Los picos de mayor intensidad residencial pertenecen al componente 2 y se corresponden con la aparición de un patrón más concentrado con estructuras arquitectónicas comunitarias, ubicado en el sector pedemontano, como así también con la presencia de espacios residenciales en el sector de la quebrada y en cercanías del río La Punta (Figura 5.d). La superposición espacial de mapas suavizados resalta la configuración de un espacio aldeano de mayor intensidad de ocupación residencial y productiva en torno a los sitios Anillaco 28 y A2.10.Terr que en el resto del espacio analizado.

DISCUSIÓN

Proponemos en esta sección la modelización del paisaje de Anillaco con el objeto de reconocer las diferentes lógicas ocupacionales y determinar los cambios y continuidades de las estructuras y redes de relaciones sociales.

Un primer componente de ocupación corresponde al período cronológico más temprano, ubicado temporalmente desde el 280 hasta el 660 d.C. Los sitios reconocidos en Anillaco para este momento pertenecen al conjunto residencial Uchuquita (1, 2, 3, 4 y 5), situados en el piedemonte. Durante este periodo, las locaciones arqueológicas se caracterizan por presentar recintos de menores dimensiones y un módulo arquitectónico simple; esto nos sugiere el desarrollo de ocupaciones de menor escala en cuanto a la densidad de las poblaciones que las habrían habitado.

Pensamos que durante este momento el sistema aldeano habría estado conformado por unidades residenciales de escala doméstica distanciadas por pocos metros, lo que evidenciaría la conformación de una estructura social basada en unidades familiares con una interacción elevada y aún más intensa a nivel intrasitio. En otras palabras, observamos una fuerte red de relaciones establecida en el ámbito doméstico, en la cual los miembros de la familia no solo mantendrían un vínculo permanente debido a los lazos de parentesco, sino también por convivir y compartir actividades cotidianas.

Si bien este modelo de organización social permanece, hacia la segunda mitad del primer milenio el patrón de asentamiento se complejiza, aumentan el tamaño y la heterogeneidad de los espacios arquitectónicos, con la incorporación de espacios públicos y semipúblicos, como el montículo ceremonial de Faldeos de Anillaco I (Raviña y Callegari, 1992). Posiblemente, este tipo de edificaciones se habrían utilizado para actividades tales como festividades y reuniones que incentivaran el agrupamiento, la corresidencia y copresencia de varias familias en un mismo espacio, donde la cotidianeidad y el contacto cara a cara de las personas se habrían intensificado y con lo cual se habrían complejizado las redes de interacción social. Entonces, el establecimiento de condiciones relacionales más intensas y complejas nos permite pensar en la configuración de aldeas comunitarias (Cahiza, 2015; Cahiza et al., 2018; Sabatini, 2020).

La arquitectura de carácter comunitario habría congregado a varias familias en actividades colectivas, lo que llevaría a un acrecentamiento de los niveles de integración e interacción social. Ejemplo de ello también se evidencia en la relación espacial entre los campos de cultivo, artefactos de molienda y espacios residenciales. La cercanía y dimensiones de estos sitios evidencian la configuración de un sector aldeano continuo, en donde los mismos habitantes habrían construido y mantenido los campos de cultivo y los artefactos de molienda.

En consecuencia, pensamos que estos espacios acusan una inclusión social y, por tanto, la configuración de paisajes comunitarios en donde la producción, procesamiento y consumo de los alimentos habría convocado a un número mayor de participantes, lo que podríamos definir como una integración de escala vecinal/comunal (Pastor, 2015). Esto coincidiría con el incremento de superficies (m²) de los sitios residenciales y agrarios y el aumento de las bocas de morteros en el área, y por lo tanto habría convocado a varios participantes en un mismo lugar.

En un trabajo anterior (Cahiza et al., 2018), potenciamos los resultados de la jerarquización de los espacios residenciales mediante la herramienta estadística de tamaño-rango. Esta analítica aplicada a una escala regional identificó un asentamiento descentralizado sin que se destacara regionalmente un sitio por sus dimensiones y complejidad arquitectónica en Castro Barros. Sin embargo, las cuencas de Anjullón, Los Molinos y Anillaco presentan sitios de grandes dimensiones y con arquitecturas simbólicas/ceremoniales (montículo y plataforma) asociadas a espacios productivos de mayores superficies, aspecto que indicaría la configuración de aldeas comunitarias; entre ellos se encuentran Faldeos de Anillaco I, A2.3.3; Anillaco 28 y Quebrada de Anillaco para Anillaco, Instalación 5 en Anjullón y El Chañarcito en Los Molinos (Cahiza et al., 2018). De esta manera, el proceso de construcción del espacio en Anillaco, si bien presenta características particulares, se relacionaría a su vez con las dinámicas sociales desarrolladas a nivel regional.

Durante el plan de prospecciones y excavaciones de Anillaco no registramos evidencias arquitectónicas ni materiales (como por ejemplo, conjuntos cerámicos del estilo tecnológico Sanagasta) que nos permitan plantear ocupaciones más allá del 1000 d.C. o el período de Desarrollos Regionales (1000 al 1400 d.C). Por lo tanto, pensamos que durante los últimos siglos del milenio, la vida aldeana parece desestructurarse en Anillaco, como también en las cuencas vecinas. En ese periodo determinamos pulsos más aislados hacia el siglo XIII y finalmente en el XV-XVI (componente 3), pero de ocupaciones temporales en aleros y sitios defensivos tipo pukara en Agua Blanca y Chuquis, respectivamente (Cahiza et al., 2021).

CONCLUSIÓN

Paisajes sociales de Anillaco: de la vida doméstica a la comunitaria

Estudiamos la espacialidad humana y los modos de organización de las relaciones sociales desde una perspectiva espacial multiescalar y en un marco temporal de larga duración que abarca el primer milenio d.C. Nuestro acercamiento metodológico se basa en una mirada microrregional –Anillaco–, abordada mediante prospecciones sistemáticas pedestres y relevamientos de estructuras arquitectónicas, lo cual nos posibilitó la recolección de datos primarios y el procesamiento de ellos a través del Sistema de Información Geográfica (SIG). La combinación de las diferentes unidades de análisis nos permite organizar los resultados y sostener nuestras interpretaciones acerca de las permanencias y divergencias del comportamiento humano a lo largo del tiempo y poder así construir un modelo explicativo diacrónico de los paisajes sociales.

En primera instancia, reconocemos que la ocupación del espacio estuvo signada por una elección del piedemonte nororiental de la sierra del Velasco, supeditado posiblemente a condiciones ambientales favorables. Esto habría propiciado el desarrollo de la vida aldeana en el área con un patrón de asentamiento constituido por estructuras residenciales dispersas e intercaladas entre sectores productivos: espacios aterrazados y áreas de molienda, lo que dio lugar así a una estructura aldeana de carácter compartido donde la vida cotidiana habría transcurrido entre las actividades domésticas y las productivas.

Luego, planteamos un modelo del paisaje aldeano diacrónico, dinámico y heterogéneo, características que se manifiestan en las diferentes lógicas ocupacionales, estructuras sociopolíticas y redes de relaciones sociales de las comunidades de Anillaco. Presentamos una secuencia de ocupación que comienza con estructuras sociales de escala doméstica, con un grado de interacción social intensa a nivel intra e interfamiliar, producto de la cotidianeidad y vecindad. Si bien este modelo aldeano permanece durante prácticamente todo el primer milenio, reconocemos un segundo componente con el surgimiento de centros aldeanos comunitarios, sin que esto haya implicado una jerarquización política. De esta manera, las dinámicas sociales presentadas para Anillaco permiten pensar en la continuidad de estructuras sociopolíticas descentralizadas a lo largo del primer milenio. Estos modos de organización social se relacionan con los planteos postulados para áreas vecinas como Ambato, en donde las evidencias señalan sociedades complejas y heterogéneas pero sin una dirección política centralizada e institucionalizada (Cruz, 2006).

En general, el proceso de ocupación del espacio se caracteriza por la implementación de otras formas de construirlo y habitarlo al evidenciarse áreas multirresidenciales, simbólicas/ceremoniales asociadas a grandes dimensiones dedicadas a la producción de alimentos. De esta manera, las edificaciones de gran envergadura albergarían a varias familias en un mismo lugar; situación que propiciaría el contacto cara a cara entre las personas y la intensificación de la interacción social entre ellas. Finalmente, la vida aldeana parece desestructurarse y desaparece en el sector del piedemonte, y se instala en otros sectores con diferentes criterios funcionales y constructivos.