INTRODUCCIÓN

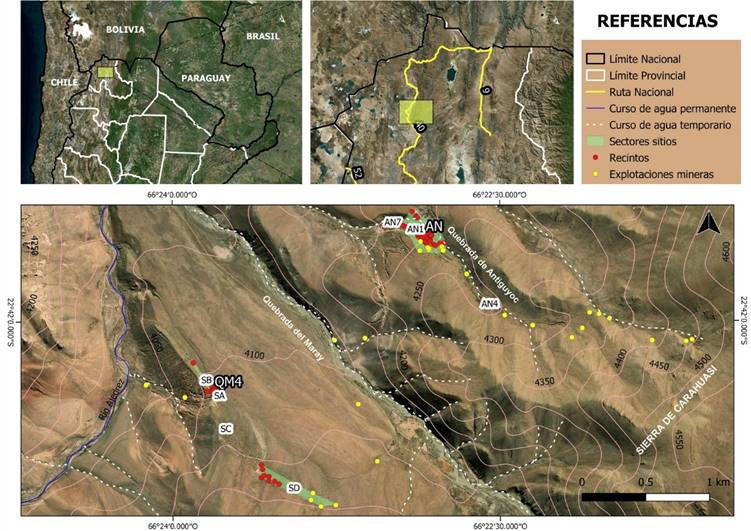

El presente trabajo constituye una aproximación a los modos de construir tardocoloniales en la Puna de Jujuy mediante análisis estadísticos, y fue llevado a cabo con dos objetivos principales. El primero, identificar patrones constructivos mediante la aplicación de análisis multivariantes, con el propósito de aproximarnos a las características del hábitat de la época; y el segundo, poner a prueba una metodología de análisis cuantitativo con el objetivo de evaluar sus alcances y limitaciones, y contrastar sus resultados con las clasificaciones y tipologías efectuadas desde análisis cualitativos previos (Giusta, 2020, 2021). Como primer paso, en una etapa anterior habíamos tomado uno de los sitios en cuestión, Quebrada del Maray 4, como caso de análisis para evaluar la viabilidad y potencialidad de las herramientas estadísticas en relación con los objetivos que nos habíamos propuesto (Giusta y Rolón, 2021). En esta oportunidad, incorporamos también el análisis del sitio Antiguyoc, con lo cual presentamos un estudio más abarcador y comparativo (Figura 1).

El ámbito conocido como Puna de Jujuy es una altiplanicie ubicada en el extremo noroccidental de la República Argentina, y forma parte del sector meridional del altiplano andino. Actualmente comprende los departamentos jujeños de Rinconada, Santa Catalina, Yavi y Cochinoca. En el sector occidental que ocupan en la actualidad los dos primeros, la conquista y colonización hispanas se fueron afianzando lentamente desde comienzos del siglo XVII, principalmente orientadas a la explotación de minerales metalíferos como el oro y la plata (Albeck y Palomeque, 2009; Angiorama y Becerra, 2010; Becerra, 2014). Los procesos del siglo XVIII muestran un dominio europeo consolidado hacia la segunda mitad de esta centuria, gracias a repuntes en la minería, en la producción ganadera y al robustecimiento de la estructura colonial civil y eclesiástica. Todo ello queda evidenciado por la explotación de nuevos yacimientos mineros, la instalación de canchas para matanza de ganado, la creación de tres curatos (Santa Catalina, Rinconada y Yavi) que se sumaron al de Cochinoca y la creación de una entidad administrativa denominada subdelegación de la Puna. En este sentido, hace algunos años iniciamos investigaciones en algunos de estos asentamientos generados a partir de los emprendimientos mineros con el objetivo general de comprender los modos de construir y habitar de las personas que ocuparon los poblados.

Figura 1 Ubicación de los sitios analizados. Referencias: AN: Antiguyoc; QM4: Quebrada del Maray 4; AN1: Antiguyoc 1; AN4: Antiguyoc 4; AN7: Antiguyoc 7; SA: Sector A; SB: Sector B; SC: Sector C; SD: Sector D. Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de imágenes satelitales provistas por Bing Satellite.

LOS SITIOS Y SU ARQUITECTURA

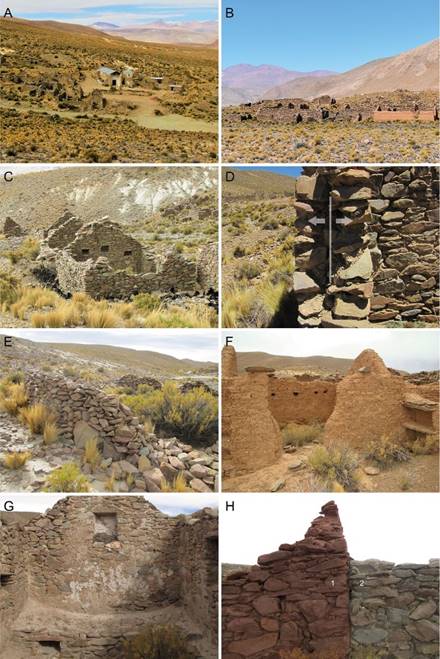

En este trabajo nos enfocaremos en Antiguyoc y Quebrada del Maray, dos ámbitos que forman parte de la localidad de Antiguyoc, y que pertenecieron al curato de Rinconada en la última parte del período colonial, entre ca. 1775 y 1824 (Giusta, 2020). Por lo tanto, se trata de asentamientos que estuvieron ocupados durante un lapso aproximado de 50 años. En la quebrada de Antiguyoc (en adelante, AN) registramos tres sectores con arquitectura muy bien preservada, a los cuales denominamos Antiguyoc 1, 4 y 7 (en adelante, AN1, AN4 y AN7; Figura 1). En ellos se encuentran distribuidos un total de 23 conjuntos arquitectónicos[1] (en adelante, CA) y ocho recintos aislados. La principal concentración se encuentra en AN1, donde se disponen 21 CA y los ocho recintos aislados, dentro de una superficie de 8 ha. A su vez, allí se encuentran numerosas evidencias de explotaciones mineras, consistentes en piques, socavones, trincheras y desmontes, las cuales se disponen también a lo largo de toda la quebrada. AN1 está conformado por un núcleo constructivo central en el que destacan una iglesia y un espacio despejado al frente (Figura 2A).

Figura 2 Vistas parciales de los sitios analizados y su arquitectura. A: AN1; B: Sector A de QM4; C: unidades arquitectónicas con muros de piedra que estuvieron cubiertas a dos aguas; D: detalle de la técnica de confección de muros; E: unidad arquitectónica que estuvo descubierta, elaborada con muros de piedra en “pirca seca”; F: unidad arquitectónica con muros de adobe que estuvo techada a dos aguas; G: detalle de rasgos arquitectónicos como nichos y poyo tipo cama; H: ejemplo de registro de relaciones estratigráficas de antero-posterioridad (muro 2 se adosa a muro 1).

A 1000 m en línea recta de la quebrada de Antiguyoc, y en forma paralela, se encuentra la Quebrada del Maray (QM). Sobre el sector superior de la terraza izquierda registramos evidencias arqueológicas caracterizadas principalmente por arquitectura en muy buen estado de conservación y remanentes de actividades mineras que agrupamos bajo la denominación de Quebrada del Maray 4 (en adelante QM4; Figura 1). El sitio fue sectorizado según características de las construcciones y su distribución espacial. El Sector A (SA; Figura 2B) consta de tres CA, dentro de los cuales destaca el N° 1, consistente en un polígono irregular delimitado por muros que circunscriben un espacio de 75 m × 55 m en sus lados más largos, con numerosos recintos en su interior. Uno de estos recintos, denominado Patio 2 (P2), es el que presenta mayor superficie. A partir de la articulación entre registros arqueológicos y fuentes escritas inéditas, pudimos determinar que se trata de un espacio que fue utilizado como cancha para matanza de ganado (Giusta y Angiorama, 2023). Hacia el oeste y noroeste de este sector se encuentran once CA y tres recintos aislados que fueron agrupados dentro del Sector B (SB). Estos se disponen espaciados irregularmente y de manera alineada en sentido noroeste-sureste a lo largo de 260 m. El Sector C (SC), ubicado a 275 m hacia el sur del SA, está integrado por un CA y un recinto aislado, distanciados entre sí por 70 m. El Sector D (SD) comienza a una distancia de 400 m hacia el sureste del sector anterior, y en él se disponen de manera dispersa siete CA y un recinto aislado, a lo largo de 200 m. Todas las construcciones se encuentran próximas a evidencias de laboreos mineros (pozos, trincheras, desmontes y plataformas), en especial aquellas ubicadas en los sectores B, C y D. A diferencia de lo que sucede en AN, no se observaron piques o socavones para extracción de oro en veta, ya que las tareas de minería se habrían restringido a la extracción y lavado de sedimentos auríferos.

La arquitectura predominante de ambos sitios está caracterizada, básicamente, por construcciones con muros en piedra con mortero[2] de barro, de aparejos rústicos ejecutados mediante doble hilera de piedras (Figuras 2C y 2D). Algunas variaciones tienen que ver con la confección de muros en “pirca seca” (sin mortero), presentes en espacios que no estuvieron techados (Figura 2E), y por la utilización de adobes (Figura 2F).

El estado de conservación de las construcciones, con muros íntegros prácticamente en su totalidad, permitió un detallado registro. Las clasificaciones que llevamos a cabo desde una aproximación cualitativa tuvieron en cuenta, en primer lugar, si se trataba de espacios que estuvieron cubiertos o no, característica que en la mayoría de los casos pudo ser inferida con un alto grado de seguridad debido a la preservación de los muros señalada antes. En una subclasificación, dentro de los espacios techados distinguimos las construcciones por el tipo de techumbre (a un agua, a dos aguas o en falsa bóveda), y luego por los componentes constructivos de los muros; mientras que los espacios no techados fueron clasificados principalmente de acuerdo con la superficie y su disposición en relación con los espacios techados (cf. Giusta, 2020, 2021).

ASPECTOS TEÓRICOS Y ETAPAS METODOLÓGICAS

Consideramos que los objetos arquitectónicos, como producto de una cultura material, están constituidos como tales por múltiples atributos variables en función del contexto social de producción, los cuales se articulan entre sí en una red de relaciones “subyacentes” (Rolón, 2014). Esta estructura no resulta evidente mediante la simple observación de las construcciones, pero es posible dar cuenta de ella a partir de enfoques analíticos. En este sentido, los estudios estadísticos multivariantes, a través de la aplicación de una de sus herramientas, la identificación de patrones constructivos (Alexander et al., 1980), permite reconocer este entramado subyacente de variables, distinguir semejanzas y variabilidad constructiva en la arquitectura, y sienta las bases para proponer clasificaciones satisfactorias que no se basan en o requieren de una serie de atributos considerados diagnósticos a priori. De este modo, es posible utilizar métodos estadísticos para analizar las variables constructivas y generar agrupamientos o conglomerados (clústeres). Estos métodos revelan estructuras o relaciones ocultas en los datos y ayudan a establecer hipótesis sobre estas relaciones (Rolón, 2013; Azkarate et al., 2018). Al respecto, Johnson et al. (2002) indican: “Cluster analysis is defined by the statement: given . objects, each characterized by . variables, derive a classification scheme for grouping the objects into . classes” (Johnson et al., 2002, p. 2, destacado en el original). Este tipo de análisis ha sido aplicado satisfactoriamente en el marco de la arqueología de la arquitectura en diferentes investigaciones arqueológicas de países como Argentina, España y México (cf. Pugh, 2003; Sánchez Zufiaurre, 2007, Rolón, 2013, 2014; Azkarate et al., 2018, entre otros).

Registro arquitectónico

En primer lugar, realizamos la planimetría de cada asentamiento y luego llevamos a cabo un registro pormenorizado de la arquitectura, considerando atributos de los componentes constructivos (materiales utilizados) (Rolón, 2013), de los elementos constructivos (aquellos que constituyen una parte indivisible de la construcción; e.g., muros y techos) (Rolón, 2013), de las técnicas constructivas, y de la manera en que se disponen y organizan los volúmenes resultantes; en otras palabras, los espacios construidos. Para ello se tomó como referencia la propuesta de Castro et al. (1991), adaptando las variables de registro y sus estados a las características de los sitios y nuestros objetivos (Giusta, 2020, 2021). Sobre esta base consideramos atributos de las plantas (dimensiones, morfología, disposición de recintos, cantidad y comunicación entre ellos); de los muros (dimensiones, componentes constructivos, tipo de aparejo); de los techos (modalidad de techumbre, componentes constructivos, porcentaje de superficie cubierta); de las aberturas y otros rasgos arquitectónicos (tipo, cantidad, morfologías, dimensiones, ubicación); y de las modalidades de instalación (modo de organización espacial, tipo de sector). Con respecto a los denominados rasgos arquitectónicos, se trata de elementos presentes en los muros o adosados, la mayoría de los cuales se presentan como elementos fijos (sensuRapoport, 1990) que contribuyen con la habitabilidad. Por ejemplo, nichos, poyos (plataformas de piedra utilizadas como cama y asiento), estantes y muros internos, entre otros. Al mismo tiempo, registramos relaciones estratigráficas de contemporaneidad o antero-posterioridad entre elementos constructivos que tienen contacto entre sí (siguiendo a Parenti, 1988), con lo cual para dichos casos propusimos cronologías relativas vinculadas a los momentos de instalación. Por último, se consignaron estado de conservación y observaciones generales. Este registro escrito fue acompañado por croquis a mano alzada y fotografías (Figura 2G y 2H).

El universo de análisis está integrado por la totalidad de los espacios construidos de ambos sitios, consistentes en: por un lado, unidades arquitectónicas (UA), es decir, construcciones en las que la unidad y disposición de sus componentes y elementos constructivos permiten identificarlas como un todo singular, producto de una única voluntad constructiva. Estas pueden ser simples (UAS) o compuestas (UAC), según estén conformadas por uno o más de un recinto, respectivamente (Giusta, 2020). Por otra parte, incluimos recintos que se conformaron como tales a partir del adosamiento de uno o más muros a construcciones preexistentes (determinadas sobre la base del registro de relaciones de antero-posterioridad), de manera que su perímetro, tal como fue registrado en la actualidad, puede ser el resultado de más de un momento o etapa constructiva. De este modo, las matrices de datos están integradas por 80 unidades de análisis correspondientes a QM4 y 84 a AN, las que componen un total de 164 casos.

Análisis estadísticos

Sobre la base de los registros efectuados se determinaron características arquitectónicas y espaciales de los espacios construidos que pudieran estar implicadas en la variabilidad constructiva. Así, para llevar a cabo los análisis multivariantes se definieron 38 variables, de las cuales 16 son cualitativas y 22 cuantitativas, que fueron integradas en nueve grupos: 1) muros, 2) techos, 3) aberturas, 4) rasgos, 5) plantas, 6) implantación, 7) orden, 8) emplazamiento y 9) ubicación.

En el grupo “muros” se consideraron las siguientes variables: componentes constructivos principales (CCMUROS), espesor (ESPMUROS), altura (HMUROS); cantidad de hileras (HILERAS), tipo de aparejo predominante (TAPARE), tipo de sobrecimiento (SOBRECIM), y presencia/ausencia de revestimiento (REVEST). En el grupo “techos” se consideraron el tipo de cubierta (TCUBIERTA) y el porcentaje de superficie que estuvo techada, denominado por nosotros como factor de relación superficial (FRSUP, siendo 100 una superficie completamente cubierta y 0 una completamente descubierta, con valores intermedios para los casos “mixtos”). Con respecto a las aberturas, para las puertas se consideraron su altura (HPUERTA), ancho (APUERTA), tipo de jambas (TJAMBAS, rectas o con derrame) y resolución superior (RSUP, dintel, arco o falso arco); para las ventanas, ubicación (UBVENT), tipo (TVENTANA) y superficie (SUPVENTANA); y por último, presencia/ausencia de aberturas bajas (ABERTBAJA, aquellas ubicadas a ras del suelo). En cuanto a rasgos arquitectónicos vinculados al arreglo interno y externo, se consideraron elementos que se registraron con mayor frecuencia, tanto en los sitios analizados en esta ocasión como en otros contemporáneos del área de estudio: cantidad de poyos tipo cama (POCAMA), de poyos tipo asiento internos y externos (POASIENINT, POASINTEXT), de nichos (CNICHOS), de estantes o repisas (EST), y de muros tipo mesa (MUROTMESA); la morfología de los nichos (MORFNICHOS), y la presencia/ausencia de hornos u otras estructuras (HORNO). En el grupo “plantas” se tuvieron en cuenta su morfología (MORFPLANTA), la superficie total (SUPTOTAL), el tipo de unidad arquitectónica (TUA, definida sobre la base de Giusta, 2020), la cantidad de recintos que componen la unidad arquitectónica (CANREC), los niveles de profundidad (PFGAMMA)[3] y el índice de complejidad B (ICOMPB),[4] ambos de acuerdo con los análisis gamma (Hillier y Hanson, 1984; Blanton, 1994) realizados previamente (Giusta, 2020). En el grupo “implantación” se consideraron la variable denominada procedimiento de implantación (PROCIMP, para indicar si se trata de una construcción nuclear –inicial– o producto de una adición a otra preexistente) y la orientación de su ingreso principal, expresada en grados con respecto al norte magnético (ORIENT). El grupo “orden” está integrado por una única variable, el modo de organización espacial (MOE,sensuChing, 1995), el cual vincula al espacio construido con el conjunto arquitectónico en el que se encuentra; mientras que el grupo “emplazamiento” también se compone de una sola variable, el tipo de sector (TSECTOR), que en este caso vincula a la construcción con las características del asentamiento en general (aglomerado, semiaglomerado o disperso). Por último, el grupo “ubicación” contiene las variables que permiten la localización exacta de cada unidad de análisis, proporcionadas por el GPS: latitud (LAT), longitud (LONG) y altitud (ALT). Una vez establecidas las variables de análisis, se procedió a la construcción de dos matrices de trabajo, una para cada sitio analizado. En el caso de las variables cualitativas, fueron transformadas en variables cuantitativas asignando valores ordinales a los rasgos considerados (valores de las variables) para cada una de ellas.

Las matrices obtenidas se procesaron estadísticamente mediante análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés) desde el software estadístico R (Versión 4.0.2 [2020]©: The R Foundation for Statistical Computing .software libre]) y el paquete FactoMineR (Lê et al., 2008). Este paso se realizó como una instancia inicial con el objetivo de identificar las variables que tienen mayor incidencia en la conformación de agrupamientos constructivamente homogéneos para los sitios en estudio. Este análisis fue aplicado para cada conjunto de datos (cada sitio) por separado. Se habilitó la opción de escalado automático en FactoMineR, el cual realiza la estandarización de las variables dividiéndolas por su desviación estándar. Esto asegura que todas las variables tengan una varianza unitaria antes de realizar el PCA. El resultado permite discriminar aquellas variables que manifiestan escasa incidencia en la conformación de agrupamientos significativos y descartarlas para la segunda instancia, correspondiente a la determinación de los agrupamientos. El primer criterio aplicado para descartar variables fue considerar como escaso aporte a la variabilidad del modelo a aquellas variables cuyo vector en las dos primeras dimensiones del PCA representara menos de 33,3%, esto es, cuya representación no superase el círculo correspondiente al tercio interior. A su vez, este gráfico permite visualizar variables que posiblemente se encuentran correlacionadas entre sí (superposición de los vectores y/o similar dirección). Esto conlleva a un segundo paso dentro del PCA, consistente en la aplicación del test estadístico de Pearson (1896), el cual permite conocer con precisión el grado de correspondencia entre variables y, con ello, confirmar o descartar las posibles correlaciones observadas en el gráfico.

Una vez definidas las variables finales para el estudio se procedió a realizar el análisis factorial múltiple (MFA) que permite el paquete FactoMineR en ambos casos estudiados individualmente. Para llevar a cabo el análisis de MFA, las variables se redistribuyeron en seis grupos: muros, techos, aberturas, rasgos, plantas e implantación. En el caso de QM4, al permanecer las variables de latitud y longitud se incorporó también el grupo ubicación, aunque fue considerado como suplementario, es decir, sin incidencia en la variabilidad, pero afectadas por esta. La determinación de la cantidad óptima de clústeres se realizó considerando las primeras cinco dimensiones y de manera interactiva (se establecen máximo y mínimo de clústeres posibles a través del entorno de procesamiento y luego se indica, en la primera visualización que ofrece el programa, el punto de atomización considerado adecuado) buscando una relación coherente entre el grado de similitud de los casos (menor longitud de las ramas posible) agrupados en grandes grupos y la cantidad de agrupamientos.

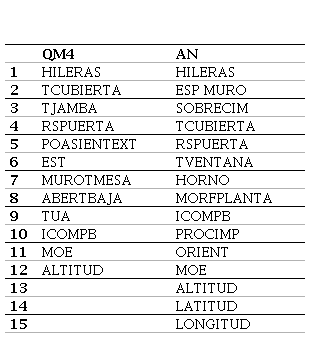

Luego de los análisis presentados, se decidió procesar los datos de ambos sitios de manera conjunta con el propósito de evaluar la consistencia de los clústeres que se generaron. Esto se hizo sin incluir las variables eliminadas por PCA que se repetían en los dos asentamientos (n = 6, ver Tabla 1). Luego se realizó un procesamiento conjunto de PCA, cuyos resultados indicaron la necesidad de descartar otras seis variables: HORNO, ORIENT, ABERTBAJA, PROCIMP, ESPMURO y MORFPLANTA. También se aplicó nuevamente el test de Pearson, pero no se encontraron variables altamente correlacionadas. De este modo, para el MFA conjunto se trabajó con las 26 variables restantes.

RESULTADOS

Análisis de componentes principales (PCA)

Aplicado el procedimiento indicado para este análisis, se descartaron variables según los dos criterios expresados anteriormente: 1) escasa incidencia y 2) alta correlación (índice de entre 0,9 y 1 en el coeficiente de correlación de Pearson) con otra variable de mayor incidencia perteneciente al mismo grupo de variables. En la Tabla 1 se indican las variables descartadas para cada sitio.

Análisis factorial múltiple (MFA)

Para el MFA se trabajó con 26 variables para el sitio QM4 (68,4% del total) y con 23 para AN (60,52%). Los resultados se indican a continuación.

MFA para Quebrada del Maray 4

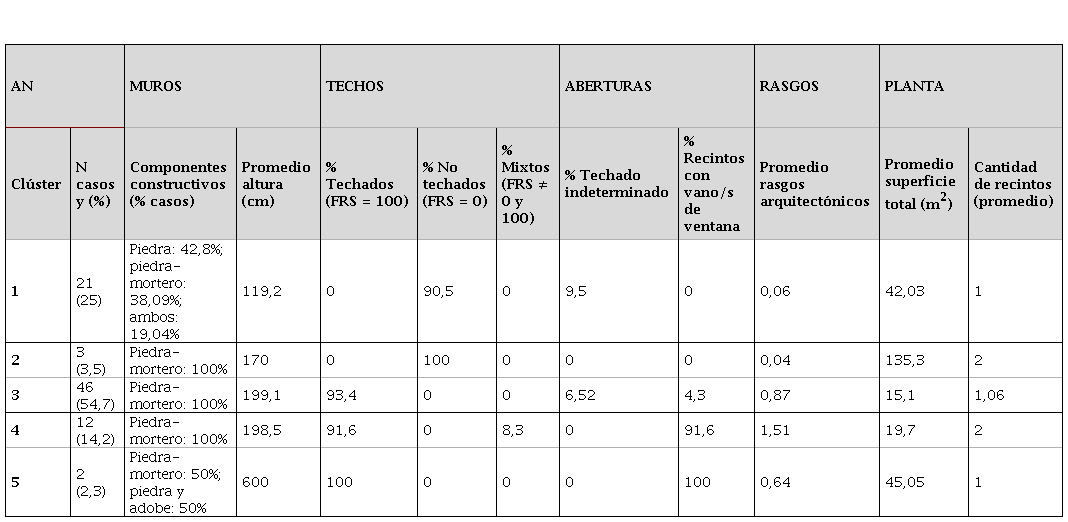

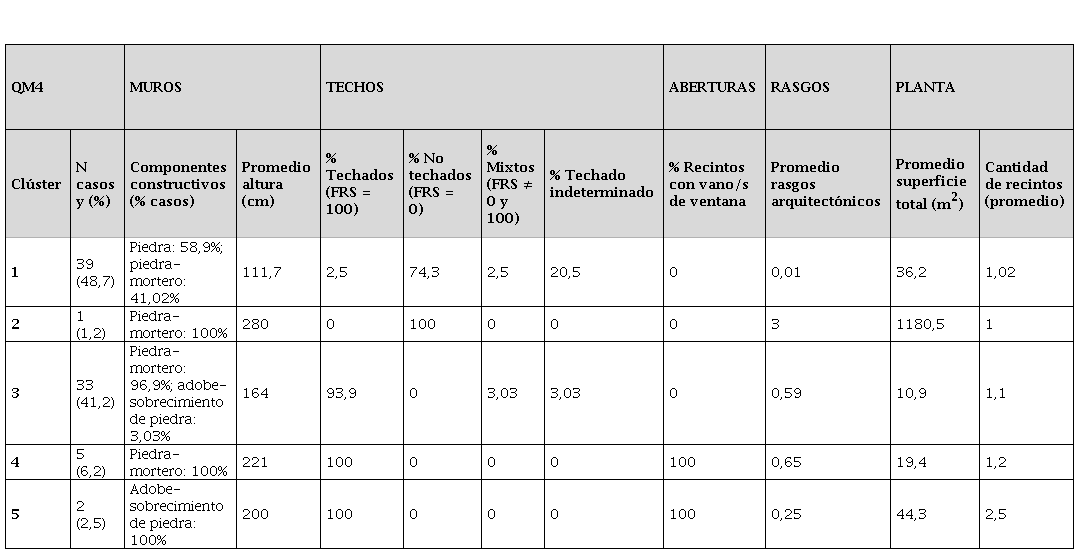

Se determinaron de manera interactiva cinco clústeres y las dos primeras dimensiones alcanzan a registrar el 40,47% de la varianza. Si bien el valor no llega a superar la mitad de la variabilidad, es importante tener en cuenta que este análisis se realizó considerando una importante cantidad de variables (26) y la atomización de las aglomeraciones producidas resulta evidente en los resultados. En la Tabla 2 podemos observar un resumen de los resultados correspondientes al sitio QM4, para lo cual consideramos las principales variables de cada grupo que influyen en la conformación de los clústeres. Lo primero que destaca es que dos clústeres (1 y 3) agrupan el 90% de los casos (Figura 3B). El clúster 1 incluye una gran cantidad de espacios con factor de relación superficial (FRS) = 0, lo que da cuenta de que no estuvieron techados (74,3%). Muchos de ellos (58,9%) se levantaron con muros en “pirca seca” (piedra sin mortero), los cuales no superan una altura promedio de 120 cm, prácticamente sin rasgos arquitectónicos, y con plantas de recinto único cuyas superficies promedian algo más de 36 m.. El clúster 3 reúne casos con características completamente opuestas: en casi el 94% de los casos se trata de espacios que estuvieron cubiertos (FRS = 100), en su mayoría construidos con muros de piedra y mortero de barro que se conservan en promedio hasta 164 cm de altura, con aberturas únicamente para puertas (sin ventanas), baja presencia de rasgos arquitectónicos y plantas en su mayoría con recintos únicos cuyas superficies alcanzan un promedio de casi 11 m..

Tabla 2 Clústeres resultantes para el sitio QM4 y síntesis de las principales variables que intervienen en las agrupaciones.

Los clústeres 2, 4 y 5 agrupan el restante 10% de los casos de QM4. El clúster 2 contiene un único caso, el espacio que mencionamos en la descripción de los sitios interpretado como una cancha de matanza de ganado (recinto P2). Se trata de un ámbito no techado pero que se diferencia de los casos incluidos en el clúster 1 porque presenta amplias dimensiones y muros que alcanzan casi 3 m de altura. El clúster 4 contiene cinco casos que se diferencian del clúster 3 por la presencia de ventanas, muros en promedio más altos, superficies más amplias y algunos casos de unidades arquitectónicas compuestas (dos recintos). Por último, el clúster 5 incluye dos unidades arquitectónicas compuestas que poseen muros de adobe con sobrecimiento de piedra, ventanas y amplias superficies (casi 45 m. en promedio).

En síntesis, las principales variables que inciden en estos agrupamientos son el factor de relación superficial –aquel que refiere al porcentaje de superficie que estuvo techada–, y luego intervienen variables como los componentes constructivos de los muros, la superficie total de los espacios construidos, la cantidad de recintos que integran la unidad arquitectónica, la presencia/ausencia de vanos de ventana y la altura de los muros.

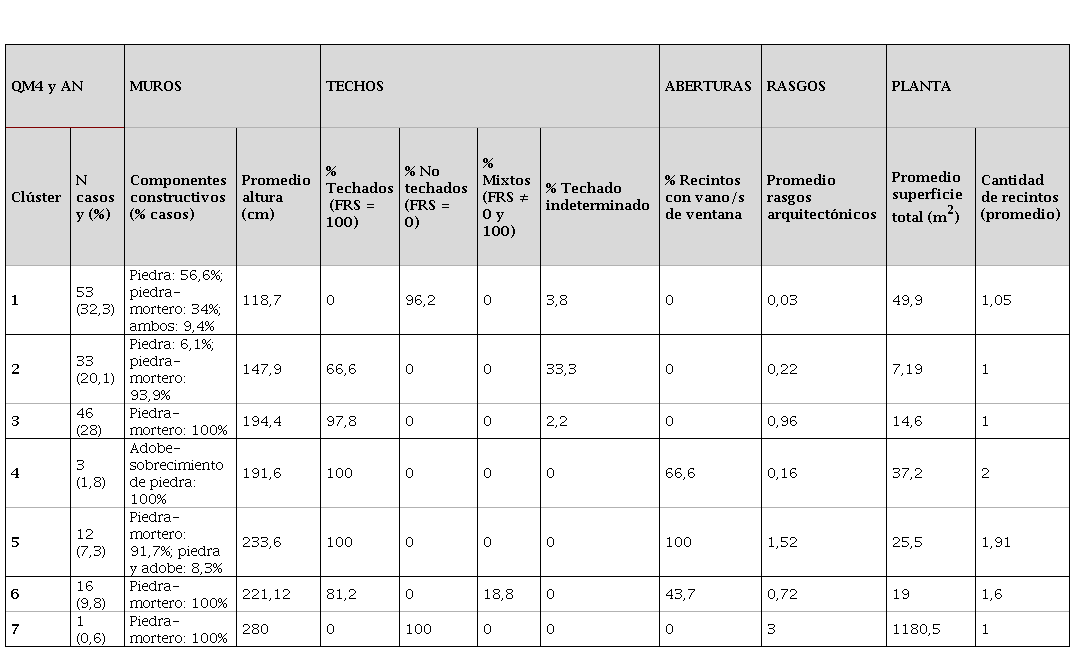

MFA para Antiguyoc

En este caso también se determinaron de manera interactiva cinco clústeres y las dos primeras dimensiones alcanzan a registrar el 47,71% de la varianza. Nuevamente el valor no llega a superar la mitad de la variabilidad; la cantidad de variables sigue siendo importante (23), pero la atomización de las aglomeraciones resulta más evidente en los resultados respecto de QM4. En la Tabla 3 volcamos los resultados correspondientes al sitio AN. El primer aspecto a destacar es que las principales variables que influyen en los agrupamientos son las mismas que para QM4. Otro aspecto similar es que aquí también se observan dos clústeres (1 y 3) que reúnen la mayoría de los casos (casi el 80%), más un tercero (clúster 4) que incluye casi un 15% de los casos (Figura 3A).

El clúster 1 agrupa espacios construidos que casi en su totalidad no estuvieron techados (FRS = 0), levantados con muros de piedra, de piedra y barro o una combinación de ambas técnicas, hasta alturas que no superan 120 cm en promedio. Se trata de unidades arquitectónicas simples (un recinto) cuyas superficies promedian los 42 m.. El clúster 3, por el contrario, agrupa construcciones que estuvieron techadas (FRS = 100), todas construidas con muros de piedra-argamasa cuyas alturas promedian casi 200 cm. También son unidades arquitectónicas simples, pero sus superficies rondan los 15 m..

Al igual que lo que sucede para QM4, en este sitio los casos incluidos en los clústeres restantes se pueden considerar variantes de los que forman parte de los dos grandes grupos mencionados antes, ya que comparten atributos de ciertas variables mientras que se diferencian en otros. El clúster 2 reúne espacios sin techar, como aquellos que caracterizan al clúster 1, pero en este caso se trata de unidades arquitectónicas compuestas, de muros más altos y mayor superficie. El clúster 4, como habíamos indicado, concentra casi el 15% de los casos. Aunque en su mayoría se trata de espacios completamente cubiertos (con un leve porcentaje de espacios mixtos, es decir con FRS ≠ 0 y 100), ejecutados con muros de piedra y barro de unos 2 m de alto, se diferencia del clúster 3 principalmente porque incluye unidades arquitectónicas compuestas, de mayor superficie (se acercan a un promedio de 20 m.), con el promedio más alto de rasgos arquitectónicos y casi todas con ventana/s. El clúster 5 está integrado únicamente por las unidades arquitectónicas correspondientes a la nave de la iglesia y su torre de campanario, edificaciones que se diferencian constructivamente por la altura de sus muros[5] y, en el caso de la nave, por presentar muros con una combinación de piedra y adobe (este último, un material que fue dispuesto solo en las últimas hiladas de las paredes), y una amplia superficie.

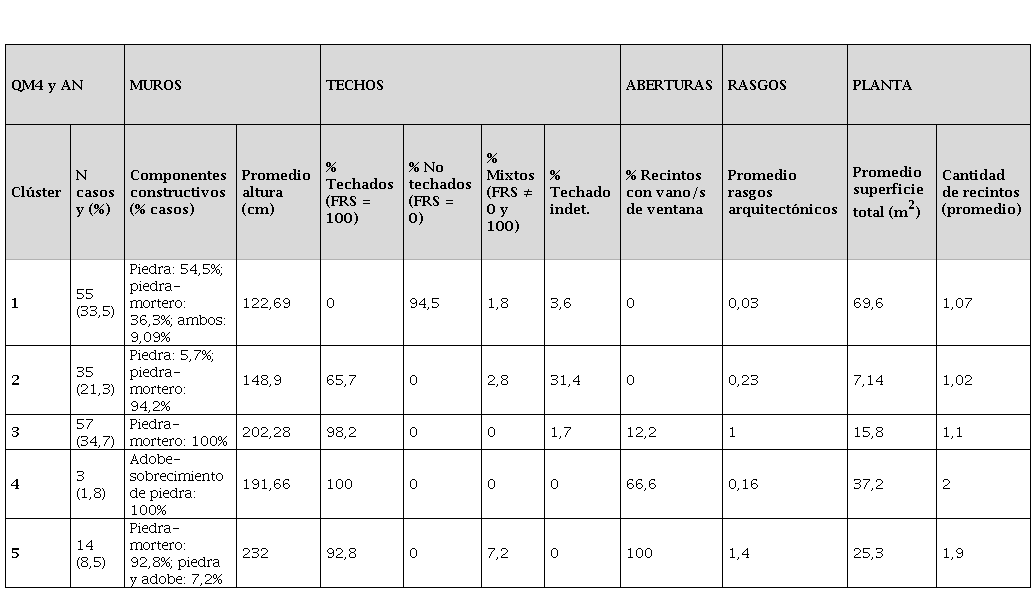

Procesamiento unificado de los datos y comparaciones entre los sitios

Nuevamente se determinaron de manera interactiva cinco clústeres y las dos primeras dimensiones alcanzan a registrar el 44,06% de la varianza, es decir, un valor intermedio a los registrados en cada caso por separado (Figuras 4A y 4C). De la misma manera, el valor no llega a superar la mitad de la variabilidad, lo cual es consistente con los resultados obtenidos; la cantidad de variables se mantiene en un número elevado (26) (Figura 4D) y la atomización de los casos se refuerza mediante la densificación en los clústeres. Los resultados sintetizados en la Tabla 4 y en la Figura 4A permiten notar que, en esta situación, el 90% de los casos se distribuye en tres clústeres (1, 2 y 3). El clúster 1 incluye la totalidad de las unidades arquitectónicas que no estuvieron techadas. Es uno de los que presentan la mayor consistencia entre un análisis y otro, ya que de los 60 casos iniciales (n = 39 de QM4 y n = 21 de AN) se mantuvieron 55 (84,6%). Recordemos que se trata, principalmente, de espacios simples que no estuvieron cubiertos (o indeterminados) delimitados por muros de piedra-mortero pero también de “pirca seca”, que no superan alturas de 120 cm, con escasos rasgos arquitectónicos y con superficies que promedian los 70 m.. El clúster 2 agrupa casos variados, pero con mayoría de espacios que estuvieron cubiertos, muros de piedra con mortero, de un único ambiente, pocos rasgos arquitectónicos y superficies cuyo promedio escasamente supera los 7 m., y por ello, el conjunto de ámbitos más reducidos. En este caso, no se observa correspondencia directa con algún clúster en particular generado previamente, sino que agrupa casos que se encontraban ubicados en los clústeres 1 y 3 de ambos sitios, los cuales también incluyen casos de techumbre indeterminada. El clúster 3 es otro agrupamiento que muestra una interesante consistencia, ya que de los 79 casos iniciales (n = 33 de QM4 y n = 46 de AN) se mantienen 57 (72,1%). Se trata, en su mayoría, de ambientes únicos que estuvieron techados, levantados con muros de piedra-argamasa, y superficies que promedian casi 16 m.. El clúster 4 está compuesto únicamente por las tres unidades arquitectónicas con muros de adobe ubicadas en QM4. Es interesante destacar que dos de estas tres construcciones se habían agrupado conformando el clúster 5 en el procesamiento de la matriz de QM4, por lo cual son casos que ya exhibían un comportamiento diferenciado. Por último, el clúster 5 incluye principalmente unidades arquitectónicas compuestas, confeccionadas con piedra-mortero, todas con ventana, un promedio de casi 1,5 rasgos arquitectónicos por cada una y superficies que rondan los 25 m.. Este clúster también muestra una gran consistencia, ya que de los 14 casos que lo componen, 12 (85,7%) corresponden a la totalidad de las unidades de análisis que conforman el clúster 4 del procesamiento de la matriz de AN (ver Tabla 3). En el procesamiento conjunto de las matrices quedaron incluidos, además, un caso del Sector A de QM4 y la nave de la iglesia de AN.

Tabla 4 Clústeres resultantes para los sitios QM4 y AN en conjunto cinco clústeres y síntesis de las principales variables que intervienen en su agrupación

En síntesis, al establecer comparaciones entre los agrupamientos que se generaron procesando los datos de cada matriz por separado y luego de manera conjunta, podemos concluir que la mayoría de los agrupamientos presenta una alta consistencia; en otras palabras, los casos muestran comportamientos similares, independientemente de la manera en que se analicen. Otro aspecto que se ve reforzado es que las principales variables que influyen en las conglomeraciones tienen que ver con atributos de los muros, como los componentes constructivos y su altura, y de los techos (en este caso, incide el factor de relación superficial, no así el tipo de techumbre). Esto puede observarse a partir de la Figura 4A, donde los casos se ordenan en el eje horizontal principalmente de acuerdo con estas variables, y en el eje vertical de acuerdo con la superficie total. Por el contrario, dentro de estos mismos grupos existen variables que se presentan como homogéneas, es decir, que no afectan la variabilidad, y tienen que ver con aspectos constructivos básicos como el espesor y la cantidad de hileras de los muros, el tipo de aparejo, la modalidad de techumbre y las características de los vanos para puertas.

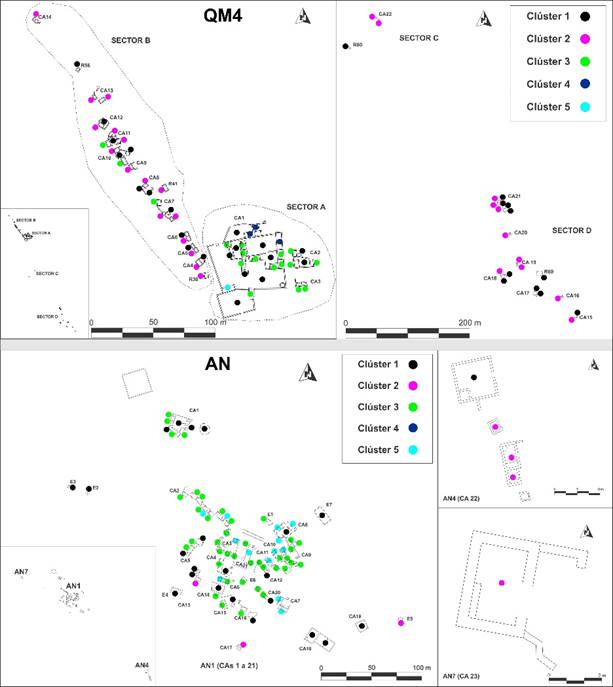

Distribución de los clústeres según los sitios

Figura 4 Diagramas de dispersión de casos según clústeres resultantes, obtenidos a partir de procesamiento de MFA considerando las matrices de AN y QM4 unificadas (A: cinco clústeres; B: siete clústeres); C: cladograma; D: diagrama circular de incidencia de las variables.

Por otra parte, fue posible determinar que las variables que tienen que ver con la localización (ubicación, tipo de sector, orientación) o los modos de organización espacial no presentaron una marcada incidencia en la variabilidad. Por ello decidimos analizar la distribución en los sitios de las conglomeraciones resultantes y representarla de manera gráfica en los correspondientes planos (Figura 5). Como habíamos señalado, el primer clúster resultante del procesamiento unificado agrupa 55 casos, de los cuales 32 se ubican en QM4 y 23 en AN; el segundo reúne 35 casos, 27 de QM4 y 8 de AN; el tercero agrupa 57 casos, 17 de QM4 y 40 de AN; el cuarto, tres casos, todos de QM4, y el quinto está integrado por 14 casos, solo uno de QM4 y 13 de AN. Como puede notarse, en el clúster 1 se observa un cierto equilibrio en la distribución entre ambos asentamientos; el clúster 2 contiene mayoría de construcciones ubicadas en QM4; los clústeres 3 y 5 incluyen una mayor cantidad de espacios ubicados en AN; y el clúster 4 reúne todos espacios de QM4.

Figura 5 Planos de QM4 y AN con distribución de los casos según los cinco clústeres resultantes en procesamiento de MFA conjunto

Ahora bien, ¿qué implicancias y explicaciones tiene lo señalado en función de las características de cada sitio? Con respecto al primer agrupamiento, este incluye espacios construidos destinados principalmente a patios y corrales, presentes en ambos sitios, unos u otros en la mayoría de los CA, lo cual explica la relativa paridad. La diferencia mayor en el caso de QM4 está relacionada con la cantidad de espacios descubiertos incluidos en el Sector A, donde además de patios domésticos se da la presencia de amplios ámbitos de trabajo, como la cancha de matanza de ganado. Sobre el clúster 2 habíamos indicado que se trata mayormente de espacios que estuvieron techados, de baja superficie. En QM4 son todas construcciones ubicadas en los sectores B, C y D; mientras que en AN, son espacios ubicados en los márgenes de AN1, o bien distanciados de este núcleo –en AN4 y AN7– (Figura 5). Por lo tanto, en ninguno de los dos sitios son instalaciones dispuestas en los sectores centrales. Esto es congruente con nuestros planteos anteriores acerca de que algunas personas o familias pudieron haber ocupado dichos sectores con expectativas de permanencia menos prolongadas (Giusta, 2020). Además, no debemos perder de vista que en los sectores B, C y D de QM4 se disponen 12 refugios que estuvieron techados en falsa bóveda, construcciones de reducida superficie que interpretamos como instalaciones temporarias (quizás estacionales, de época estival) vinculadas al lavado de oro.

El clúster 3 agruparía las construcciones que estuvieron techadas y que presentan un mayor grado de sistematización, es decir, las que responden a un patrón arquitectónico bastante estable y frecuente en su conformación. A juzgar por la presencia de rasgos arquitectónicos internos como poyos tipo cama, la mayoría habría sido utilizada como viviendas. En QM4, de los 17 casos, 14 (82,3%) están en el Sector A, y el resto en el B (están ausentes en C y D). En AN representan la mitad de las construcciones presentes, y forman el núcleo constructivo principal de AN1. El clúster 4 se conformó como un agrupamiento claramente diferenciado, incluyendo únicamente a las tres UA con muros de adobe de QM4. Esto da sustento al planteo que hicimos a partir de registros y descripciones con base cualitativa y con apoyo en las fuentes escritas, de acuerdo con el cual identificamos a estas UA como las construcciones principales que formaban parte de la vivienda del español Fernando Dávalos, primer propietario de la hacienda (Giusta y Angiorama, 2023). Por último, el clúster 5 reúne en su mayoría a unidades arquitectónicas compuestas, levantadas con muros de piedra-mortero y techadas. La disposición de al menos dos ambientes internos dentro de una misma UA y su presencia solo en el Sector A de QM4, pero principalmente en AN1 (es decir, en los sectores centrales de ambos sitios), se explicaría por una voluntad constructiva que podemos asociar a la realización de actividades segregadas, a lo que se suman interpretaciones que adelantamos al tratar el clúster 2, las cuales tienen que ver con expectativas de permanencia más prolongada de las personas y una posible voluntad de cierta regularización.

Del análisis de la distribución de los clústeres en los planos surge otro aspecto relevante a destacar. El Sector A de QM4, identificado por nosotros como el espacio central del sitio –lo que constituía el “casco” de la estancia y vivienda del propietario español (Giusta y Angiorama, 2023)– condensa casi toda la variabilidad constructiva, lo cual es lógico si consideramos las necesidades funcionales de dicha instalación y la posesión de los recursos necesarios para construirla.

Profundizando en la variabilidad

Con el propósito de verificar la incidencia de variables que se mostraban con mayor incidencia en la conformación de clústeres (aquellas vinculadas con muros, techos y superficies), y a su vez analizar la participación que presentan variables explicativas de segundo orden, forzamos el cladograma a realizar una mayor cantidad de agrupaciones (n = 7) (Figura 4C), lo cual debería reflejarse en una reducción de la variabilidad constructiva al interior de cada agrupamiento mediante la conformación de grupos con una mayor homogeneidad interna (Tabla 5, Figura 4B). Esto efectivamente se dio de esa manera, pero uno de los aspectos más significativos es que, de los 164 casos, solo 17 (10,3%) se “desprendieron” para formar los dos nuevos clústeres (6 y 7), lo que reafirma nuevamente la solidez de los agrupamientos anteriores, los cuales contienen a casi el 90% de los casos. Así, el clúster 1 conservó el 96,4% de los casos; el 2, el 94,3%; el 3, el 80%; el 4, el 100% de los casos, y el clúster 5 el 85,7% de los casos originales. Los clústeres 1 y 2 se robustecieron a partir de la eliminación de UAC mixtas (que pasaron a integrar el clúster 6) y de casos claramente anómalos, como el Patio 2 (cancha de matanza), el cual pasó a conformar el nuevo clúster 7 como único ejemplar. La mayor diferencia se dio en el clúster 3, que se depuró manteniendo únicamente construcciones de ambiente único y sin ventana. Como dijimos, el clúster 4 no sufrió modificaciones, lo cual denota lo singular de la utilización del adobe como componente constructivo principal de los muros. En el clúster 5 permanecieron únicamente construcciones ubicadas en AN, casi todas de dos ambientes, que estuvieron techadas, poseen ventanas y cuentan, en promedio, con más de un rasgo arquitectónico cada una. Como señalamos antes, el clúster 6 reunió los casos “anómalos” de los clústeres 1, 2, 3 y 5; mientras que el clúster 7 se conformó a partir de un único caso, caracterizado por una construcción altamente singular, de amplia superficie, no techada, y muros de casi 3 metros de altura. De esta manera, sobre la base de lo analizado fue posible reforzar el aporte relativo de las principales variables intervinientes, y plantear que la cantidad de recintos, la presencia/ausencia de ventanas y la cantidad de rasgos arquitectónicos son atributos que, aunque de manera secundaria, participan en la explicación de parte de la variabilidad constructiva.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Consideramos que los resultados de los análisis permitieron profundizar en los aspectos constructivos de los sitios analizados desde aproximaciones multivariantes. En primer lugar, fue posible determinar la existencia de una marcada homogeneidad constructiva, la cual se manifiesta en el hecho de que variables vinculadas a aspectos básicos como los modos de ejecutar los muros (ancho, cantidad de hileras, tipo de aparejo), el tipo de techumbre, la morfología de las plantas y las características de las puertas (ancho, alto, jambas, resolución superior) no son las que adoptan el mayor nivel de explicación de la variabilidad. En un nivel intermedio en cuanto a la incidencia en dicha variabilidad se encuentran la cantidad de recintos que integran los espacios construidos, la presencia o no de ventanas, la cantidad de rasgos arquitectónicos y la altura de los muros. Por último, las variables que presentan una mayor influencia tienen que ver con el factor de relación superficial, los materiales utilizados para la construcción y la superficie total. En este sentido, podemos concluir que una variabilidad mayor se observa cuando se hace foco en los productos finales, es decir, considerando por ejemplo, división o no de los espacios, y detalles arquitectónicos como presencia de ventanas y otros rasgos, lo cual seguramente tenga su razón en aspectos funcionales; y una menor cuando se analizan los modos elegidos para ejecutar los aspectos básicos de las construcciones, como los muros y las plantas. Esto exhibe la existencia de una uniformidad en el modo de resolver, no solo las construcciones destinadas a viviendas, sino también el resto de los espacios construidos. A su vez, esta similitud sería coherente con una contemporaneidad en la instalación de las construcciones y, podríamos arriesgar, con tradiciones arquitectónicas compartidas por parte de quienes participaron de los trabajos de construcción, aunque los elementos para afirmarlo con seguridad son aún insuficientes.

Sobre la base del análisis fue posible determinar que la arquitectura está caracterizada principalmente por la presencia de cuatro patrones constructivos: A) espacios no cubiertos, de un único ámbito, cuyos muros se levantaron mayormente en “pirca seca” (sin argamasa) hasta una altura media (promedio de 120 cm aproximadamente), en algunos casos con aberturas bajas que posibilitaron el desagüe, y por lo general sin el agregado de rasgos arquitectónicos destinados a la habitabilidad o acondicionamiento interno o externo inmediato; B) espacios que estuvieron techados, de un único ambiente, con muros levantados en piedras asentadas en mortero de barro, con abertura solo para la puerta, una baja cantidad de rasgos arquitectónicos (promedio menor a un rasgo por unidad arquitectónica) y superficies de hasta 16 m.; C) espacios techados, de dos ambientes, levantados con muros de piedra y argamasa de barro, con aberturas para puertas y ventana/s, una mayor presencia de rasgos arquitectónicos internos y superficies de entre 20 y 25 m. aproximadamente; y por último, D) unidades arquitectónicas que estuvieron techadas, levantadas con muros de adobe y sobrecimientos de piedra, de uno o más ambientes. La altura de los muros en los espacios que estuvieron cubiertos (patrones B, C y D) ronda siempre los 200 cm.

Estos modos de construir estuvieron destinados a la confección de ámbitos de funcionalidades diversas, para lo cual se introdujeron variantes que tienen que ver con aspectos como la superficie, morfología de las plantas, ubicación y rasgos arquitectónicos. Mediante el patrón constructivo descripto en A), se edificaron espacios sin techar que funcionaron principalmente como patios domésticos, corrales, posibles cocinas externas y pequeños recintos vinculados a actividades mineras, quizás para acopio de mineral. El patrón constructivo sintetizado en B) representa a la mayoría de las viviendas de las personas del común, asentadas en estos poblados seguramente para realizar labores mineras; mientras que el C) manifiesta una variante del anterior, menos frecuente, vinculada a la construcción de espacios con actividades segregadas. Por último, el patrón constructivo descripto en D) exhibe modos de construir más restringidos aún (no solo en los sitios analizados en esta ocasión, sino prácticamente en todos los que hemos registrado en nuestra área de estudio asociados al período colonial), debido a la utilización de adobe. En este caso, hemos interpretado las construcciones de QM4 como la vivienda del propietario español (Giusta y Angiorama, 2023), cuya arquitectura en tierra, amplias superficies, vinculación interna entre más de dos ámbitos, entre otros atributos, son características mediante las cuales se reprodujeron modos de construir y espacialidades que se asocian cómodamente con el hábitat de individuos o de familias hispano-criollas asentadas en ciudades.

Por otra parte, resulta relevante destacar que ciertos aspectos vinculados a los modos de construir manifiestan una trayectoria histórica cuyos antecedentes para el ámbito surandino se remontan al menos a momentos prehispánicos inmediatamente anteriores a la conquista hispana (periodos tardío e inka –ca. 900-1532 AD–) y a su vez existe cierta continuidad en época independiente o republicana, incluso hasta la actualidad. Entre los primeros podemos mencionar la utilización de piedra como componente constructivo principal; muros elaborados a doble hilera con mortero de barro; unidades arquitectónicas de morfología predominantemente rectangular o cuadrangular –en la mayoría de los casos de ambiente único–; rasgos arquitectónicos destinados a la habitabilidad interna y externa inmediata, como poyos y nichos; y cubiertas a dos aguas, empleo de la técnica de falsa bóveda, entre otros (Serrano, 1936; Madrazo y Ottonello, 1966; Suetta y Alfaro de Lanzone, 1979; Schávelzon y Magadán, 1992; Nielsen, 2001; Albeck y Ruiz, 2003; Raffino et al., 2004, entre otros). Por otra parte, etnografías de momentos republicanos realizadas en nuestra área de estudio exhiben claramente ciertos rasgos de continuidad con respecto a modos de construir de momentos coloniales, en particular en domicilios y puestos pastoriles, en este caso con viviendas conformadas por una o varias construcciones rectangulares de ambiente único, con un único ingreso y sin comunicación interna entre sí, techadas a dos aguas, con superficies que rondan los 18 m. y una predominancia del muro de adobe apoyado en sobrecimientos de piedra. Esta mayor frecuencia en el uso de adobes desde el siglo XIX en adelante resulta interesante porque revela un proceso en el que se enfatizó la aplicación de atributos que durante la colonia fueron singulares. También el interior de las habitaciones comúnmente está acondicionado con poyos tipo cama y asiento, nichos y estantes, entre otros rasgos; mientras que actividades domésticas y productivas (como cocinar al aire libre, resguardar el ganado, entre otras) se realizan por lo general en recintos levantados con muros bajos de piedra, sin mortero, de superficies y morfologías variadas según la funcionalidad (cf. Carrizo, 1935; Bolsi, 1968; Boman, 1991; Tomasi, 2010; Schilman y Reisner, 2011, entre otros).

Para finalizar, consideramos que el trabajo emprendido establece una diferencia con respecto a las clasificaciones que habíamos realizado antes, las cuales estuvieron basadas en agrupaciones cualitativas progresivas (tipos y subtipos) que en cada nivel tenían en cuenta variables singulares. En cambio, las que surgen del presente análisis están estructuradas por la articulación simultánea de una multiplicidad de variables, lo cual aporta mayor solidez a los tipos establecidos y dan paso a la determinación de patrones constructivos robustos. Al mismo tiempo, la clasificación basada en dichos patrones permite ahondar en la arquitectura con independencia del producto arquitectónico final y de sus aspectos funcionales, lo cual nos acerca de manera más directa a los modos de construir. En este sentido, consideramos que los resultados alcanzados a partir de los análisis estadísticos multivariantes iniciados destacan la utilidad de la metodología aplicada y la significancia de los resultados motiva su aplicación para el estudio de sitios contemporáneos y próximos, como Santo Domingo y Ajedrez, entre otros. De todas maneras, conscientes de los alcances y limitaciones de los análisis presentados en este trabajo, los asumimos como una entre las vías de inferencia que nos permiten aproximarnos a los objetivos planteados, la cual complementamos e integramos con análisis espaciales, de fuentes escritas (Giusta, 2020, 2023; Giusta y Angiorama, 2023) y próximamente de componentes constructivos, a los fines de arribar a una comprensión más cabal e integral de las prácticas constructivas y los modos de habitar.