INTRODUCCIÓN

Desde los primeros trabajos arqueológicos sobre la Mesopotamia argentina hasta los últimos avances realizados en este siglo, la cuenca del río Uruguay ha sido mencionada como área relevante en diversos tópicos arqueológicos. En efecto, se ha presentado a la región como protagonista en el proceso de poblamiento americano (Bórmida, 1964; Taddei, 1964; Cigliano, 1967; Caggiano et al., 1971; Miller, 1987; Guidón, 1989; Mujica, 1995; Rodríguez, 2001; Dias Schmidt y Jacoubs, 2003; Castiñeira, 2008; Suárez, 2010, 2011, 2015; Loponte y Carbonera 2017; Pouey Vidal, 2018; Alvarez et al., 2021), como área testigo de las fluctuaciones poblacionales del Holoceno medio (Serrano, 1924, 1931, 1932, 1933, 1972; Cigliano et al., 1971; Lafón, 1972; Caggiano, 1984; Rodríguez y Rodríguez, 1985) y como zona involucrada en la expansión, colonización e interacción social durante el Holoceno tardío (Rodríguez, 1992, 2001; Mujica, 1995, 1999a y b; Ceruti, 2000; Ceruti y González, 2007; Capdepont, 2012; Castro, 2017). En este sentido, una de las características que tempranamente se ha resaltado para la cuenca media del río Uruguay es la abundancia de afloramientos rocosos que se distribuyen en el área (Serrano, 1924; Taddei, 1964). Este aspecto ha constituido un tópico sustancial en el desarrollo de la arqueología regional (Bórmida, 1964; Taddei, 1964; Flegenheimer et al., 2001, 2003; Suárez, 2003, 2015; Politis et al., 2004; Pérez Jimeno, 2010; Loponte et al., 2011; Costa Angrizani, 2012; Nami, 2016; Apolinaire, 2017; Castro, 2017, 2019; Loponte y Carbonera, 2017; Castiñeira et al., 2019a y b; Pouey Vidal, 2018) y fue sostenido a través de publicaciones que abordan características puntuales tales como la ubicación y disponibilidad de las unidades geológicas (Mujica, 1995, 1999a y b; Núñez Camelino, 2004a y b, 2006; Castro y Terranova, 2015; Apolinaire, 2017, 2018; Apolinaire et al., 2019). Estas rocas aflorantes en los territorios de la cuenca del río Uruguay son usualmente referidas en modelos de circulación, movilidad e intercambio; por ejemplo, algunas materias primas consideradas como “exóticas” en los contextos arqueológicos de la Pampa y nordeste de Argentina (Flegenheimer et al., 2003; Núñez Camelino, 2004a; Politis et al., 2004; Castiñeira, 2008; Pérez Jimeno, 2010; Loponte, 2011; Apolinaire, 2017, 2018; Loponte y Carbonera 2017; Apolinaire et al., 2019; Castro, 2019).

Si bien la cuenca media del río Uruguay ha tenido ese protagonismo en la arqueología regional, son aún escasos los abordajes sistemáticos en la margen argentina en comparación con otros territorios del nordeste argentino (e.g.,Bonomo y Blasi, 2010; Loponte et al., 2011; Apolinaire et al., 2019), del sur de Brasil (e.g.,Lourdeau et al., 2016; Pouey Vidal, 2018) y del norte de Uruguay (e.g.,Suárez y Piñeiro, 2002; Suárez, 2015). En los últimos años se han comenzado a suplir estas diferencias, lo que dio un nuevo impulso a la arqueología del área a partir de investigaciones interdisciplinarias y de integración regional (Costa Angrizani et al., 2018; Castiñeira et al., 2019a y b; Capdepont et al., 2019; Alvarez et al., 2021; Apolinaire et al., 2021). Los recientes estudios han generado nuevos datos sobre las ocupaciones humanas en el área durante el Holoceno y las características paleoambientales y paleoclimáticas que pautaron la variabilidad de los registros y su preservación actual. Dentro de este marco, se realizaron prospecciones sistemáticas en ambas márgenes del río Uruguay, donde se detectaron y muestrearon afloramientos geológicos primarios y depósitos secundarios, se describieron sucesiones sedimentarias de detalle, y también se recuperaron materiales arqueológicos tanto en estratigrafía como en superficie (Costa Angrizani et al., 2018; Castiñeira et al., 2019a y b; Alvarez et al., 2021). En este contexto, se recolectó material en superficie en la localidad arqueológica de Barranca Pelada (en adelante, BP) (Figura 1), ubicada en el litoral fluvial de la cuenca media del río Uruguay, departamento de Monte Caseros, Corrientes, Argentina (Alvarez et al., 2021).

El registro lítico recuperado está compuesto por más de 500 piezas, las cuales, mediante determinaciones macroscópicas y análisis petrográficos, fueron clasificadas según litología y catalogadas tipológicamente. El objetivo de este trabajo es comunicar los nuevos resultados y aportar al conocimiento respecto de la variabilidad de los recursos geológicos empleados en la industria lítica prehispánica de la localidad BP. En tal sentido, relacionamos y discutimos los resultados arqueológicos antecedentes propuestos para el área y la región (e.g.,Serrano, 1924, 1932, 1972; Cigliano, 1967; Rodríguez, 1970; Caggiano et al., 1971; Cigliano et al., 1971; Lafón, 1972; Rodríguez y Rodríguez, 1985; Guidón, 1989; Mujica, 1995, 1999a y b; Nuñez Camelino, 2004a y b, 2006; Castiñeira, 2008; Suárez, 2011, 2015; Capdepont, 2012; Costa Angrizani, 2012; Nami, 2016; Apolinaire, 2017; Castro, 2017; Pouey Vidal, 2018; Apolinaire et al., 2019). Para ello debimos, en primera instancia, hacer frente a las discrepancias con los criterios clasificatorios antecedentes, aspecto que es recurrentemente mencionado en los trabajos basados en la caracterización de las materias primas líticas (videBayón et al., 1999; Martínez y Santos Valero, 2020; Barros et al., 2022). Esta problemática, en parte, se debe a las diferencias existentes entre las escalas abordadas en las unidades de análisis de la arqueología con respecto a las de la geología. Si bien nuestra área de estudio cuenta con un vasto conocimiento de la variabilidad y distribución de las unidades litoestatigráficas (e.g.,Teruggi, 1955; De Alba y Serra, 1959; Herbst y Santa Cruz, 1985; Kröhling, 2009; Orfeo et al., 2015; Santa Cruz et al., 2019), la cobertura de dicha información suele no poseer el grado de detalle que requerimos en arqueología. A los efectos de determinar y clasificar los recursos geológicos seleccionados y utilizados por las poblaciones prehispánicas en la cuenca media, efectuamos estudios petrográficos sobre las piezas líticas recuperadas en BP y realizamos la recopilación bibliográfica de las unidades geológicas aflorantes en toda la cuenca del río Uruguay.

MARCO AMBIENTAL Y BASE REGIONAL DE RECURSOS LÍTICOS

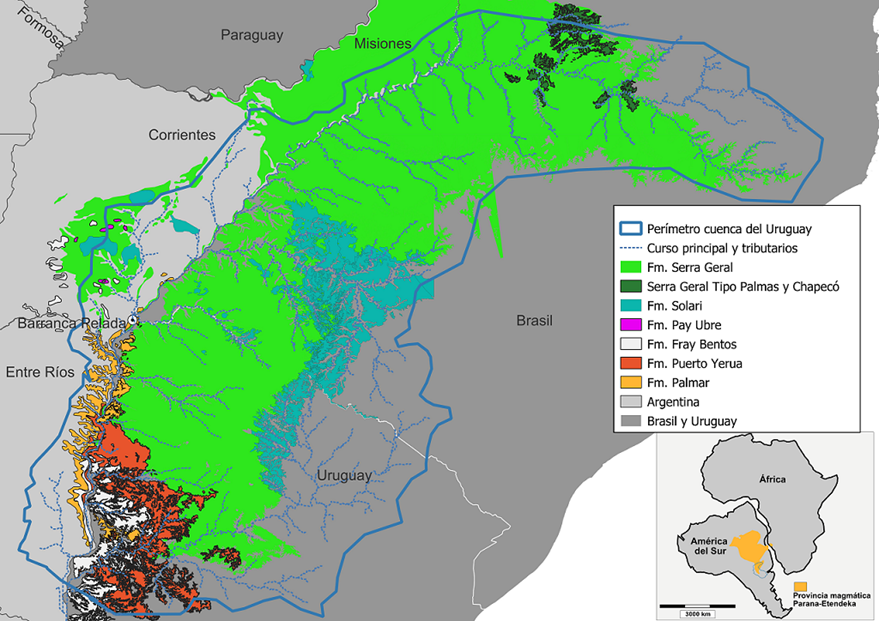

La cuenca del río Uruguay se presenta como la segunda en importancia y tamaño dentro de la gran cuenca del Plata. La superficie que ocupa es de 341.000 km., y sobre ella se han desarrollado diversos biomas durante el Cuaternario, tales como: estepa templada, sabana arbolada, selva tropical, llanura tropical, bosque seco tropical, desierto tropical (Adams y Faure, 1997), pero principalmente ha funcionado como corredor ecológico que conecta las selvas tropicales del norte y las pampas del sur. La cuenca ha sido dividida por Iriondo y Kröhling (2008) en tres sectores, según las características del sustrato, pendiente, sección hidráulica y el diseño individual del cauce principal (Figura 1). Desde sus cabeceras, en Santa Catarina y Río Grande del Sur (Brasil), en la confluencia de los ríos Canoas y Pelotas hasta su desembocadura en el Río de La Plata, el cauce principal y sus tributarios escurren por sobre las formaciones geológicas aflorantes socavando sus cauces en ellas. A su vez, transporta los clastos que erosiona y los deposita, ya rodados, en el cauce principal y/o en distintas unidades geológicas. En general se destaca, de las rocas disponibles, la dureza, la homogeneidad de su estructura interna o la naturaleza criptocristalina a amorfa de sus constituyentes, como así también la tendencia a la fractura regular y/o concoidal. Así, la base regional de recursos líticos presente en la cuenca del río Uruguay se encuentra compuesta por los afloramientos de numerosas unidades litoestratigráficas que poseen buenas propiedades para la manufactura de instrumentos líticos.

El Grupo Solari-Serra Geral (Herbst y Santa Cruz, 1985) conforma el sustrato regional del área; este es de edad Jurásico superior-Cretácico inferior (circa 147 Ma) y se integra por la Fm. Serra Geral (Hausen, 1919) y la Fm. Solari (Herbst, 1971). El grupo reúne las coladas basálticas del Cretácico inferior producidas en el momento de ruptura del supercontinente Gondwana y apertura del océano Atlántico sur en el Mesozoico y el desierto sobre el cual se depositaron (Herbst, 1971; Herbst y Santa Cruz, 1985; Aceñolaza, 2007; Orfeo et al., 2015; Santa Cruz et al., 2019). Estos basaltos conforman la Provincia Magmática de Paraná (PMP) y representan el mayor volumen y área de las efusiones de la Provincia Magmática Paraná-Etendeka (Figura 2) (sensuCoffin y Eldholm, 1994), producto de uno de los episodios volcánicos continentales basálticos más grandes que se conocen en el planeta. Ocupan una superficie de circa 1.000.000 km. en varios estados sureños de Brasil, parte del Paraguay, noroeste del Uruguay y noreste de Argentina. Aún no se ha precisado la cantidad de eventos de derrames o coladas basálticas (entre 13-15), las que se corresponden mayormente a efusiones de lavas del tipo tholeítico (alcalinas). Más escasas son las efusiones de composiciones intermedias a ácidas (riolíticas y riodacíticas), mencionadas en el plateauParaná como tipo Palmas y tipo Chapecó (Figura 2), que afloran en algunos estados del sur de Brasil (Bellieni et al., 1986).

Figura 2 Distribución de las formaciones geológicas mencionadas en el artículo y ubicación de Barranca Pelada. Abajo a la derecha, detalle de la extensión de la Provincia basáltica Paraná-Etendeka durante la fragmentación de Gondwana y apertura del océano Atlántico en el Cretácico inferior. El mapa fue confeccionado en Q-GIS y consultando las bases de datos geológicas de organismos geológicos-mineros estatales de Argentina, Brasil y Uruguay (SEGEMAR, CPRM, DINAMIGE).

Los basaltos de la Fm. Serra Geral se caracterizan por un alto porcentaje de sílice, de coloración gris oscuro y gris rojizo (Frenguelli, 1927; Teruggi, 1955; Herbst, 1971). Localmente, se reconocen distintos tipos de texturas, como basaltos afaníticos, porfíricos y vesiculares o amigdaloides. En este último tipo, las vesículas suelen estar rellenas de calcedonia, ópalo, calcita, zeolitas, cloritas y, en ocasiones, cobre nativo o minerales de cobre. En esta formación se reconocen también geodas de sílice hidratada (Herbst, 1971; Aceñolaza, 2007; Orfeo et al., 2015; Santa Cruz et al., 2019), producto de la migración de sílice. En la margen occidental de la cuenca del río Uruguay, estos basaltos conforman el lecho rocoso y sustrato de las sucesiones sedimentarias de las barrancas de los ríos de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Generalmente, conforman los “saltos” en la dinámica hidrológica. del área y, en algunos casos, estos afloramientos –también conocidos como “restingas” o “cachueras”– favorecen la conexión entre ambas márgenes del río, debido a que se puede transitar a pie por sobre ellos.

Por su parte, la Fm. Solari (Herbst, 1971) se corresponde con depósitos de un paleodesierto con predominio de psamitas y pelitas, sobre el cual se depositaron las coladas de lava previamente mencionadas. Las areniscas de esta unidad litológica quedaron en una posición subyacente con respecto a la Fm. Serra Geral y presentan metamorfismo térmico por el contacto y, en algunos lugares puntuales, se intercalaron entre coladas; entonces se denominan areniscas intertrap (Herbst, 1971; Herbst y Santa Cruz, 1985; Aceñolaza, 2007; Orfeo et al., 2015; Santa Cruz et al., 2019). Si bien se observa una estrecha relación entre las areniscas y los basaltos, los afloramientos de la Fm. Solari son menos frecuentes que los de la Fm. Serra Geral (Figura 2). Para estas areniscas, se cuenta con una gran variedad de características macroscópicas descritas, por ejemplo, colores castaños oscuros, claros, rojizos, tonalidades rosadas, violáceas, amarillentas y hasta blanquecinas; también se informa que poseen texturas finas, medias, gruesas y hasta pequeños niveles conglomerádicos. Composicionalmente, estas areniscas han sido descritas como cuarzosas, con más del 95% de clastos de cuarzo bien redondeados y bien seleccionados, con una baja proporción de plagioclasas ácidas y feldespatos potásicos; el cemento es silíceo y, a veces, poseen una segunda cementación ferruginosa (Herbst, 1971; Herbst y Santa Cruz, 1985; Santa Cruz et al., 2019).

Debido a la magnitud del evento que originó las formaciones, es de esperar la variabilidad en la litología y en las características macroscópicas. A su vez, la extensa distribución del grupo ha generado que cada miembro fuera interpretado y denominado bajo distintos nombres en los diferentes sectores de la cuenca (Herbst, 1971; Herbst et al., 1976; Herbst y Santa Cruz, 1985; Aceñolaza, 2007; Santa Cruz et al., 2019). Resolver estas disparidades no es objetivo de este trabajo, pero sí mencionarlas para dar dimensión de la problemática. Por ejemplo, la Fm. Serra Geral es denominada Fm. Arapey (Goso, 1965) en Uruguay, mientras que las areniscas de la Fm. Solari son llamadas Fm. Tacuarembó (Bossi, 1966) en la margen uruguaya, y como Fm. Botucatú (Sanford y Lange, 1960) en la margen brasileña. Otra de las problemáticas que orbitan a las areniscas es su denominación según la posición en que se presentan con respecto a los basaltos, dado que suelen disponerse por debajo (infratrap), entre (intertrap) y por encima (supratrap) de las coladas de la Fm. Serra Geral. Por este motivo, distintos autores proponen asignarles nombres y edades distintas. Dado que todavía restan estudios geológicos que definan características petrológicas, relaciones, orígenes y procesos diagenéticos, en este trabajo no las diferenciaremos en ese sentido.

Otras litologías presentes en el área están comprendidas en la denominada Fm. Puerto Yeruá (De Alba y Serra, 1959). Esta se caracteriza composicionalmente por sedimentos fluviales depositados durante el Cretácico superior (66 Ma AP), por un río de baja a moderada sinuosidad, con cursos migrantes, en la actual región del río Uruguay. Las rocas de la formación conforman un conglomerado brechoso compuesto por arenas gruesas, intercaladas por rodados de sílice, basalto y pelitas, de color rojo a rojizo y rosado, con cemento de ópalo marrón y cuarzo monocristalino, calcedonia y cuarzo (Gentili y Rimoldi, 1979; Herbst y Santa Cruz, 1985; Tofalo y Pazos, 2002; Aceñolaza, 2007; Santa Cruz et al., 2019). Procesos posdepositacionales de calcretización, originados por evaporación y movimientos freáticos, produjeron la conformación de calcretes silicificados entre los conglomerados (Tofalo y Pazos, 2002; Aceñolaza, 2007). Esta formación apoya en contacto erosivo sobre el grupo Serra Geral y aflora discontinuamente en las márgenes derecha e izquierda del río Uruguay (Figura 2). Es correlacionada con Fm. Guichón (Lambert, 1939), Fm. Mercedes (Lambert, 1939), Queguay (Goso y Bossi, 1966) y Asencio (Bossi, 1966), aflorantes en Uruguay (Herbst et al., 1976; Herbst y Santa Cruz, 1985; Tofalo y Pazos, 2002, 2010; Aceñolaza, 2007; Tofalo et al., 2008; Martínez et al., 2015; Santa Cruz et al., 2019).

Hacia el centro de la provincia de Corrientes, en Argentina, se registra también la presencia de la Fm. Pay Ubre (Herbst, 1980) (Figura 2). Al igual que la Fm. Puerto Yerúa, la depositación de la Fm. Pay Ubre es ubicada en el Cretácico superior. Se caracteriza por presentar areniscas calcáreas a calcáreos arenosos, de color blanco a rosado o naranja, intercaladas por paquetes de conglomerados. Estos paquetes están muy cementados por esparita, microesparita y/o micrita (carbonato de calcio) blanco, que vuelve a las rocas “verdaderas calizas” (Herbst y Santa Cruz, 1985, p. 22). A su vez, en esta formación se registran evidencias de un segundo proceso diagenético de silicificación. Los conglomerados son matriz sostén, con clastos angulosos a subredondeados, de composición polimíctica de litoclastos calcáreos de areniscas de la Fm. Solari y litoclastos basálticos. Como mencionamos anteriormente, afloramientos asignados a esta formación se encuentran distribuidos hacia el interior de la provincia de Corrientes, los cuales son correlacionados con las “calizas del Queguay” (Lambert, 1939), que forman parte de la Formación Mercedes de Uruguay (Herbst, 1980; Herbst y Santa Cruz, 1985; Bossi et al., 1998; Martínez et al., 2015; Santa Cruz et al., 2019).

En la cuenca inferior, en territorio argentino y uruguayo, se distribuye la Fm. Fray Bentos (Bossi, 1966), de edad oligocena (30 Ma AP), constituida por limolitas y arcillitas color rosado a castaño claro (Figura 2). La asociación mineralógica para dichas litologías se corresponde con aportes de rocas plutónico-metamórficas, y pueden presentar silicificación. La Fm. Fray Bentos apoya sobre rocas del Grupo Solari-Serra Geral, de acuerdo con las observaciones efectuadas en los sectores donde se ha podido distinguir su sección basal (Santa Cruz et al., 2019).

Gran parte de las litologías anteriormente descriptas se concentran en la denominada Fm. El Palmar (Iriondo, 1980). Esta unidad litoestratigráfica, con génesis reconocida para el Pleistoceno medio y superior (80.000-88.000 años AP), se extiende por diferentes sectores de la cuenca media y baja del Uruguay (Kröhling, 2009). Durante la conformación de sus depósitos, el nivel marino se encontraba unos 10 metros por encima del nivel actual, lo que habría provocado un nuevo nivel de subsidencia y una configuración distinta de las redes fluviales. En ese contexto, y bajo un clima del tipo tropical húmedo, el río Uruguay contaba con un nivel basal superior al actual. Al bajar el nivel de base y cambiar las condiciones paleoclimáticas, los depósitos de este río quedaron conformando la actual terraza alta del río Uruguay (Iriondo y Kröhling, 2008; Kröhling, 2009; Santa Cruz et al., 2019). Así, los depósitos de la Fm. El Palmar están compuestos por paquetes arenosos de alta energía y estratos de menor competencia. La coloración es amarilla-rojiza a castaño-rojiza, la compactación es variable y en ocasiones posee cementación ferruginosa o silícea (Iriondo, 1980; Iriondo y Kröhling, 2008; Kröhling, 2009; Santa Cruz et al., 2019). Entre las unidades de alta energía se encuentran abundantes rodados silíceos de areniscas y de basaltos provenientes de las formaciones anteriores, erosionados, transportados y acumulados por el curso principal y sus tributarios. También contiene restos de maderas petrificadas (xilópalo), algunas de las cuales se encuentran rodadas. Los depósitos de este antiguo nivel del río afloran discontinuamente en la terraza superior del río Uruguay y en algunos casos se los encuentra conformando la barranca actual del río Uruguay. La denominada y caracterizada formación, en la margen occidental de la cuenca, es denominada como Fm. Salto en Uruguay (Lambert, 1940; Bossi, 1969; Bossi et al., 1998); aunque es posible también encontrarla referida en algunas partes del territorio argentino bajo el nombre de Fm. Salto Chico (Rimoldi, 1963; Gentili y Rimoldi, 1979).

Un escenario paleoambiental y de subsidencia similar al descrito previamente sucedió en el litoral fluvial del río Paraná, los cuales dieron origen a la Fm. Ituzaingó (De Alba, 1953). Esta formación nuclea depósitos de alta y baja energía de un río entrelazado de baja sinuosidad antecesor del río Paraná (Herbst, 1971; Herbst et al., 1976; Gentili y Rimoldi, 1979; Iriondo, 1980; Herbst y Santa Cruz, 1985; Herbst, 2000). Las litologías y disposiciones presentes en la Fm. Ituzaingó se asemejan a las de El Palmar.

Las variedades litológicas descriptas, aportadas por las diferentes formaciones geológicas, constituyeron la base regional de los recursos líticos que fueron explotados por las poblaciones prehispánicas que habitaron o transitaron los terrenos de la cuenca media del río Uruguay. De acuerdo con la variedad de las materias primas registradas en los conjuntos líticos de los sitios arqueológicos en la margen occidental de la cuenca media, los instrumentos y/o desechos en basalto, en la cadena operativa tendrían su origen en la explotación de los afloramientos primarios y/o secundarios de la Fm. Serra Geral, incluyendo a las geodas de sílice. Por su parte, las variedades de areniscas silicificadas, de la Fm. Solari, las limolitas rosadas de la Fm. Fray Bentos y las calizas silicificadas en las Fm. Pay Ubre y Fm. Puerto Yeruá.

MUESTRA Y METODOLOGÍA

La muestra lítica analizada se compone de 533 piezas recolectadas superficialmente sobre un área de dos hectáreas en la playa de la localidad BP. El conjunto lítico fue analizado en la División de Mineralogía, Petrología y Sedimentología del Museo de La Plata (UNLP) en dos instancias, una macroscópica y otra microscópica. Los objetivos que guiaron los procedimientos fueron determinar materias primas utilizadas, fuentes de aprovisionamiento y procesos tafonómicos. También se dividió al conjunto lítico en cuatro clases tipológicas: Clase 1: Núcleos; Clase 2: Desechos; Clase 3: Instrumentos formatizados; Clase 4: Instrumentos no formatizados, siguiendo los lineamientos propuestos por Aschero y Hocsman (2004).

A su vez, se determinaron tipos de materias primas presentes a partir de características macroscópicas tales como tamaño y forma de grano, color según tabla de colores (Cailleux, 1981), fractura, filo, hábito, homogeneidad y tenacidad, siguiendo los mismos criterios referidos en Alvarez et al. (2021). Es así que agrupamos las piezas líticas en los siguientes tres grupos de rocas: A) Rocas criptocristalinas (calcedonia, calcedonia traslucida, ágata, caliza silicificada, ópalo); B) Rocas ígneas (basalto); C) Rocas sedimentarias/metamórficas (arenisca, arenisca cuarzosa, arenisca silicificada, arcillita, limolita, toba silicificada, cuarcita, metacuarcita, cuarzo). Además, en las piezas líticas fueron registrados otros atributos, como alteraciones tafonómicas (pulimiento o dulcificación de filos), fractura de la materia prima (concoide, irregular, recta), forma de los rodados a partir de los ejes máximos (Shelley, 1993) y porcentaje de corteza que resguardan. Por último, se determinó si la pieza provenía de un afloramiento primario (filón) o de una fuente secundaria (rodados) a partir de la observación de remanentes de corteza de rodado o evidencias de meteorización química, respectivamente.

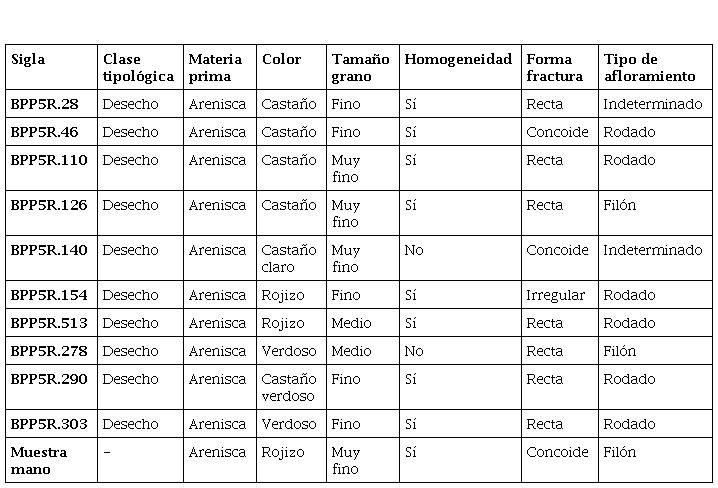

Con posterioridad a la clasificación macroscópica y debido a la amplia variabilidad externa registrada en las areniscas, se procedió a realizar cortes delgados con el objetivo de determinar las características mineralógicas y texturales de las areniscas presentes en la muestra. Para ello, se seleccionaron 10 piezas de arenisca (grupo C sedimentario/metamórfico) y una muestra de mano de un afloramiento primario reconocido en campo. Este se encontraba apoyando por sobre una restinga y, a partir de su coloración, tamaño de grano y disposición entre el basalto, fue interpretado como un afloramiento de arenisca.

Los criterios seguidos para la selección de las muestras a las que se les realizarían cortes delgados fueron características macroscópicas distintivas tales como color, tamaño de grano, tenacidad, fractura, filo, porcentaje de cuarzo y brillo (Tabla 1). El conjunto lítico escogido fue siglado, fotografiado y enviado al taller de corte de la División de Mineralogía, Petrología y Sedimentología del Museo de La Plata. Una vez obtenidas las láminas de 0,03 mm de espesor, fueron observadas bajo microscopía de polarización (luz normal y polarizada), con aumentos 2,5x y 10x, en un microscopio Zeiss modelo PHOMI III Pol.

Las muestras de corte fueron caracterizadas sobre la base de su textura/tamaño, forma, disposición de los clastos, porcentaje de matriz y composición mineralógica, siguiendo los criterios de Hocsman (1999), Bonomo y Blasi (2010) y Apolinaire (2017), y por último, clasificadas según Pettijohn (1989). A su vez, se realizó el reconocimiento de especificidades propias de cada materia prima, tales como tamaño, morfología y tipo de contacto entre granos, grado de selección, procedencia y morfología de los rodados y porcentaje de matriz. También se relevó la ocurrencia de especímenes biosilíceos y evidencias de modificaciones diagenéticas con el objetivo de correlacionar las litologías con afloramientos primarios en la región (Iriondo, 1980; Hocsman, 1999; Tofalo y Pazos, 2002, 2010; Aceñolaza, 2007; Castiñeira, 2008; Iriondo y Kröhling, 2008; Tofalo et al., 2008; Bonomo y Blasi, 2010; Suárez, 2010, 2011, 2015; Orfeo et al., 2015; Apolinaire, 2017; Loponte y Carbonera, 2017; Santa Cruz et al., 2019). Por último, los cortes fueron fotografiados en un microscopio petrográfico Olympus modelo BX53 con cámara Olympus modelo UC3.

RESULTADOS: ANÁLISIS MACROSCÓPICOS

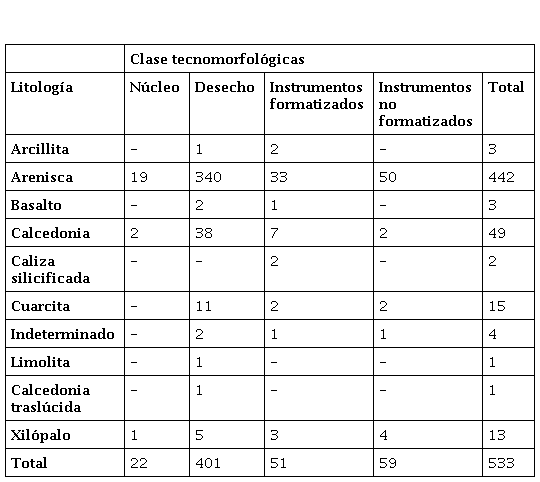

A partir de los análisis macroscópicos se reconocieron las siguientes cuatro clases tecnomorfológicas. Clase 1 - Núcleos, representados por un 4,13% (n = 22) del total de la muestra; mientras que el 75,23% (n = 401) corresponden a la clase 2 - Desechos de talla. La clase 3 - Instrumentos formatizados representa un 9,57% (n = 51) de la muestra, y finalmente, el 11,07% restante (n = 59) fue asignado a clase 4 - Instrumentos no formatizados (Tabla 2).

La roca más utilizada en los productos líticos fue la arenisca, con un 83,9% de ocurrencia en la muestra (n = 442). En segundo lugar se posicionan la calcedonia y la calcedonia traslúcida (9,3%) (n = 50), seguidas por la cuarcita (2,8%) y el xilópalo (2,5%). Guarismos menores al 1% caracterizaron la representación de arcillita, basalto, caliza silicificada, limolita e indeterminado (Tabla 2). Se destaca la alta representación de productos de talla realizados sobre arenisca. En esta litología, se registraron 33 instrumentos formatizados y 50 instrumentos no formatizados. Sobre calcedonia se hallaron siete instrumentos y dos lascas con rastros de uso complementario.

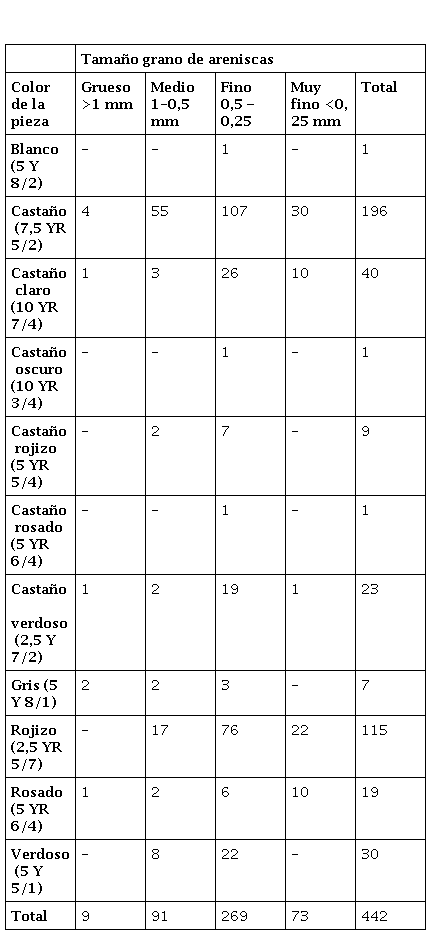

En lo que refiere particularmente a los productos en arenisca, se ha detectado una amplia variabilidad en cuanto a color, tamaño de grano, fractura y homogeneidad en su composición (Tabla 3).

En cuanto a las áreas de aprovisionamiento de las materias primas, el 75,42% (n = 402) del conjunto total presentó superficies de corteza pulida, lisa, ovalada y brillosa, plausibles de ser asignadas a rodados fluviales. Por otra parte, un 1,31% (n = 7) del total presentó cortezas sin pulimento y con estructuras vesiculares o irregulares típicas de meteorización química, las cuales fueron interpretadas como provenientes de afloramientos primarios. Finalmente, un 23,26% (n = 124) no presentó caracteres determinables para su asociación con áreas de explotación de recursos minerales.

RESULTADOS: ANÁLISIS PETROGRÁFICO POR MICROSCOPÍA ÓPTICA

Los análisis petrográficos desarrollados sobre las 11 muestras primeramente clasificadas como areniscas nos permitieron reconocer cuatro tipos distintos de rocas, las cuales agrupamos según litologías: Grupo 1: areniscas cuarzosas (n = 5); Grupo 2: waque cuarzoso (n = 1); Grupo 3: fangolita a arcillita (n = 1); Grupo 4: tobas vítreas básicas silicificadas (n = 4).

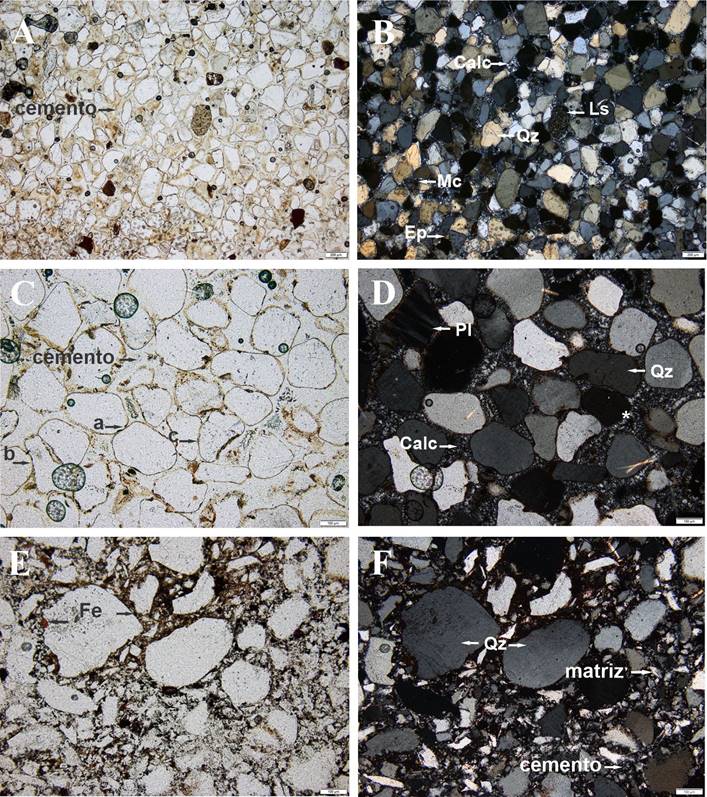

Grupo 1-Areniscas cuarzosas (Muestras BPP5R.28; BPP5R5.513; BPP5.46; BPP5R.290; BPP5R.303): roca clástica, clasto sostén. Clastos de cuarzo monocristalino con extinción ondulante y normal, forma subredondeada, subangulosa a angulosa. Se observa de buena a moderada selección de granos y contactos de tipo cóncavo-convexos, rectos y puntuales (Figura 3C). Escasos feldespatos alterados (plagioclasas, ortosa y microclino), líticos sedimentarios y líticos metamórficos (cuarcita). Los clastos han presentado tamaño máximo entre 0,260 mm y 0,280 mm (arena media) y el promedio del tamaño en las diferentes muestras es de aproximadamente 0,224 mm (arena fina). Los minerales que se observan en proporciones muy bajas han sido epídoto (Figura 3B), turmalina y granate. Sin nicoles, se destaca la presencia de pátinas de tonalidad rojiza (ferrosa) alrededor de los granos. Cemento criptocristalino a microcristalino de composición silícea (calcedonia) (Figura 3A, B). La calcedonia cementante exhibe disposición empalizada alrededor de granos como primera cementación (Figura 3D). En algunas muestras se hace más evidente una primera precipitación de ópalo alrededor de los granos, que ha pasado a calcedonia. Habría varios episodios de cementación, desde silícea a ferrosa; esta última es la que le imprime la tonalidad rojiza a la roca (Figura 3A, B).

Figura 3 A. Arenisca cuarzosa BPP5R.28 4x sin analizador, donde se puede ver la morfología de los granos de subredondeados a subangulosos y espacio ocupado por el cemento que los liga; B. Misma muestra con analizador 4x con nicoles cruzados. Se indica un grano de cuarzo (Qz), de microclino (Mic) de epidoto (Ep), un lítico sedimentario (Ls) y la calcedonia que cementa los granos; C. Arenisca cuarzosa BPP5R5.13 10x sin analizador, se aprecia la morfología de los granos de subredondeados a subangulosos, el espacio ocupado por el cemento y el tipo de contacto entre los granos del esqueleto (a- puntual; b-tangencial y c- cóncavo-convexo). D. Misma muestra con analizador 10x, donde se señala un grano de plagioclasa (Pl) de cuarzo (Qz) y el cemento de calcedonia (Calc); con asterisco (*) se señala la calcedonia en empalizada alrededor de un grano. E. Waque cuarzoso BPP5R154 10x sin analizador, donde se puede ver la escasa selección de tamaños de granos y la cementación férrica en un sector. F. Misma muestra con analizador que indica los granos del esqueleto de cuarzo (Qz), la matriz y el cemento de calcedonia.

Grupo 2-waque cuarzoso (Muestra BPP5R.154): arenisca cuarzosa con más de 15% de matriz. Matriz soportada. Mala selección de los granos del esqueleto, mayormente de cuarzo (>95%) con extinción ondulante y normal. El tamaño de estos varía de arena media, con un tamaño de 480 micras, a arena muy fina de 62 micras. Los de mayor tamaño presentan buen grado de redondeamiento. En tanto, los más finos son angulosos. La matriz está conformada principalmente por granos tamaño limo y composición cuarzosa. Se reconoce cementación de sílice criptocristalina (calcedonia) y ferruginosa (Figura 3F).

Grupo 3-fangolita a arcillita (Muestra BPP5R.278): roca clástica pelítica. Individuos de tamaño limo-arcilla representados por argilominerales, cuarzo y feldespato. Se observan algunos granos de cuarzo de tamaño arena muy fina-limo grueso. Se reconoce importante pigmentación ferruginosa que tiñe de color oscuro todo el corte, lo que dificultó la toma de imágenes.

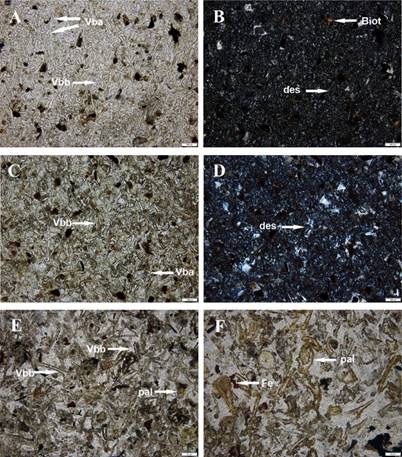

Grupo 4-tobas vítreas básicas silicificadas (n = 4) (Muestra BPP5R.126; BPP5R.110; BPP5R.140; muestra de mano): roca piroclástica. Se observa una importante fracturación de las trizas (Figura 4). El vidrio básico (sideromelano) se presenta de fresco a alterado y desvitrificado (Figura 4B, F). La alteración se debe a la formación de palagonita (Figura 4E, F) en los bordes de la triza o en la totalidad de ella. La palagonita, de color amarillo castaño, es anterior a la silicificación. Pese al alto grado de fracturación, se reconocen abundantes trizas vítreas elongadas (bastones o agujas) (Figura 4A, C, E); en menor medida, trizas densas planas o irregulares de pared de burbuja y trizas globulares de pared de burbujas (Figura 4A, C, E). Muchas trizas elongadas presentan deformación curvilínea. No se aprecia soldadura de trizas. El importante grado de facturación y/o alteración de las trizas hace difícil la medición del tamaño, aunque este es inferior al de arena fina. Como cristaloclastos se identificaron plagioclasas macladas, cuarzo, biotita (Figura 4B) y anfíboles monoclínicos, también moteados de hierro (Figura 4F) y pigmentación ferruginosa, que podría corresponderse con la oxidación de la palagonita.

Figura 4 Tobas vítreas básicas silicificadas A. Muestra BPP5R126 aumento 10x. Sin analizador, se indican trizas de pared de burbuja fracturadas (Vba) y trizas en bastones la forma más frecuente (Vbb). B. La misma muestra y aumento, con nicoles cruzados. Se muestra la desvitrificación del vidrio básico y biotita (biot). C.- Muestra BPP5R140 aumento 10x. Sin analizador se indica triza de pared de burbuja fracturada (Vba) y triza en bastón (Vbb). D. La misma muestra y aumento, con nicoles cruzados. Se muestra la desvitrificación del vidrio básico. E. Muestra de mano aumento 10x sin nicoles; se señalan triza en bastón (Vbb) y triza de pared de burbuja fracturada (Vba) y palagonita (pal). F. Detalle de la misma muestra 40x sin analizador, donde se ve con mayor detalle la alteración palagonítica alrededor de las trizas (pal) y motas de hematita (Fe).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

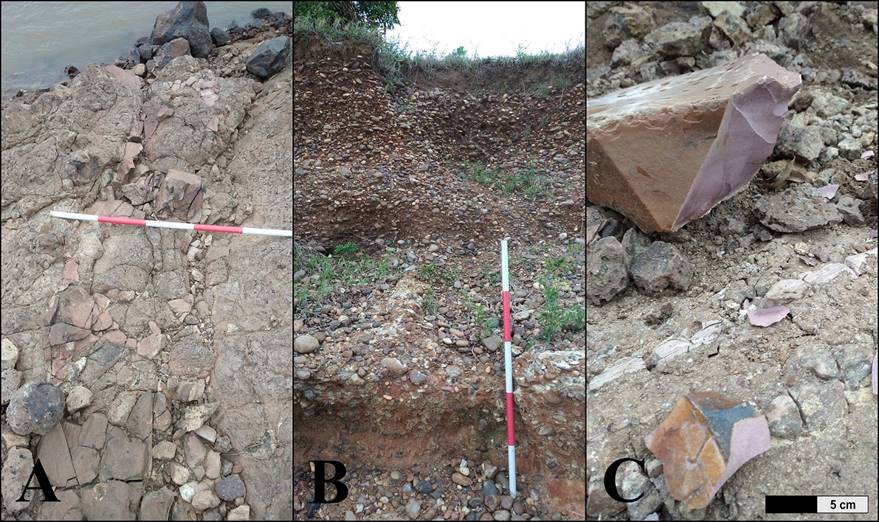

A partir de la descripción y clasificación de las litologías presentes en el registro analizado, podemos considerar que los materiales líticos presentes en la localidad BP han sido tallados, en su mayoría, sobre rodados fluviales provenientes de la Fm. El Palmar (Figura 5B), la cual agrupa numerosas litologías provenientes de la cuenca del Uruguay. Las calcedonias y sílices provienen de las geodas de la Fm. Serra Geral; las maderas petrificadas (xilópalos) serían asignables a la Fm. El Palmar (Figura 2), así como también las calizas; aunque es posible también que una fuente proveedora de calizas esté asociada a los afloramientos de la Fm. Pay Ubre (Figura 2). En relación con esto, en el análisis lítico no se han detectado desechos de talla en calizas silicificadas, pero sí dos instrumentos. Este aspecto nos abre una interesante línea de trabajo a futuro para profundizar, analizar y determinar las estrategias de selección y logística que implementaron los pobladores prehispánicos de BP para aprovisionarse de estas materias primas, dado que, como se mencionó, existen dos formaciones que contienen calizas. Sobre este tópico nos encontramos trabajando actualmente.

El conjunto lítico analizado nos marca una tendencia y preferencia hacia la elección y talla de areniscas silicificadas, en todas sus variantes de colores y tamaños de granos. Concretamente, postulamos que las areniscas cuarzosas (grupo 1) provendrían de la Fm. Solari, y el waque cuarzoso (grupo 2), de la Fm. Palmar. En cuanto a la amplia variedad de propiedades macroscópicas, tales como las que registramos en la Tabla 1 (color, tamaño grano, fractura, homogeneidad y tenacidad), consideramos que era esperable debido a la magnitud de los eventos que dieron origen a estas rocas. Por su parte, las variantes colorimétricas de estas rocas se deben solo a cambios en los componentes cementicios que no afectan las propiedades estructurales de la roca.

Figura 5 A. Fotografía del afloramiento primario de toba vítrea básica silicificada. Cada unidad de la escala de mano es de 20 cm. B. Afloramiento de la Formación El Palmar en barranca del río. C. Muestra de mano obtenida de afloramiento primario.

En la arqueología regional, el dominio de la arenisca, seguida por la calcedonia, en los conjuntos líticos asignables al Pleistoceno tardío y al Holoceno ha sido destacado por investigadores que han trabajado en ambas márgenes del río Uruguay en su cuenca media (Bórmida, 1964; Taddei, 1964; Nuñez Camelino, 2004a; Suárez, 2010, 2015; Nami, 2016; Apolinaire, 2017; Pouey Vidal, 2018). En estos trabajos antecedentes, la arenisca ha recibido distintas denominaciones, tales como areniscas cuarzosas, cuarcitas, metacuarcitas u ortocuarcitas. Al respecto, y de acuerdo con los trabajos petrográficos desarrollados en este artículo, junto con los relevamientos litológicos provistos por diferentes autores (e.g.,Hocsman, 1999; Iriondo y Kröhling, 2008; Bonomo y Blasi, 2010; Suárez, 2010, 2011, 2015; Orfeo et al., 2015; Apolinaire, 2017; Santa Cruz et al., 2019), consideramos que lo que aquí hemos definido como areniscas cuarzosas silicificadas se integra al conjunto que ha recibido diferentes denominaciones.

Sin embargo, de acuerdo con los análisis clasificatorios macroscópicos que en primera instancia realizamos sobre el conjunto de areniscas cuarzosas silicificadas, obtuvimos una resolución diferente a la esperada a partir de los análisis petrográficos. Del total de las 11 láminas delgadas, seis fueron clasificadas como rocas silicoclásticas, una correspondió a una fangolita o arcillita, y las otras cuatro, a toba vítrea básica silicificada (grupo 4), incluyendo aquella muestra tomada del afloramiento primario en la localidad BP. Dicho afloramiento de toba vítrea básica silicificada se observó en la línea de costa del río durante una importante bajante (30°22'15.19"S - 57°41'33.39"O). En superficie y en vista en planta, se expresa como un dique de 60 cm de ancho que se emplaza en el basalto (Figura 5A), representado por una roca homogénea de grano muy fino a casi imperceptible y tonalidad rosada o rojiza clara. Al igual que el afloramiento, los líticos del definido grupo 4 fueron interpretados en primera instancia como una arenisca de grano muy fino, dados los colores castaños, rojizos y rosados registrados, y también que en algunas muestras de mano se observaron cambios de color dispuestos en bandas y estratos de poco espesor (Tablas 1, 3; Figura 5A, C). Sin embargo, a partir de los análisis petrográficos aquí realizados, se observó la presencia de trizas vítreas volcánicas (Figura 4). Así, las muestras del grupo 4 fueron definidas como rocas piroclásticas, presumiblemente asociadas a vulcanismo explosivo básico y freatomagmático y reasignadas en este estudio como tobas vítreas básicas silicificadas.

De las cuatro muestras de tobas vítreas básicas silicificadas, dos de ellas exhiben corteza de afloramiento primario (BPP5R.126 y la muestra de mano) (Figura 5A), otra posee corteza del tipo rodado (BPP5R.110), mientras que en la restante (BPP5R.140) no pudo ser reconocido el tipo de procedencia. La ocurrencia de piezas con corteza de rodado fluvial nos permite sugerir la posibilidad de una distribución mayor de diques superficiales y/o subsuperficiales de esta litología en la cuenca del río Uruguay.

En suma, es probable que las areniscas se encuentren sobrerrepresentadas en el conjunto lítico de Barranca Pelada y en los registros arqueológicos del área, dado que la identificación de las tobas vítreas básicas silicificadas en los relevamientos geológicos para los estudios arqueológicos se pudo ver afectada por las características macroscópicas fácilmente confundibles con areniscas de grano fino, o incluso con arcillitas o basaltos.

La presencia de tobas vítreas básicas silicificadas registradas en la presente investigación constituye la primera cita en la literatura arqueológica y también para la literatura geológica del área. Ross et al. (2005) realizan una extensa revisión de antecedentes sobre depósitos volcaniclásticos máficos en provincias basálticas a escala mundial, y observaron como una excepción la ausencia de estas litologías en la de la cuenca Paraná-Etendeka. En tal sentido, nuestros resultados constituyen un aporte a la geología continental.

Arqueológicamente, la presencia de tobas vítreas básicas silicificadas en el conjunto lítico estudiado nos desafía a evaluar su representatividad en el registro a escala regional y nos invita a profundizar sobre las estrategias de selección de materias primas, en el desarrollo de las industrias líticas de la cuenca media del río Uruguay, desde fines del Pleistoceno y durante el Holoceno. También, nos provee de nuevas herramientas de análisis para inferir y contrastar rangos de movilidad en las actividades de aprovisionamiento de rocas y de interacción entre los pueblos de la cuenca del Río de la Plata en tiempos prehispánicos.