Introducción

Desde el inicio de las investigaciones en la región valliserrana del Noroeste Argentino (González y Pérez 1966) los trabajos se enfocaron en diferentes aspectos del registro arquitectónico, desde una variedad de perspectivas y escalas de análisis (Ambrosetti 1897; Baldini 2010; Bugliani 2018; Bruch 1911; Gordillo 2004; Madrazo y Otonello 1966; Nastri 2001a; Nielsen 1995a; Raffino 1991; Rivolta y Salazar 2007; Roldán y Funes 1995; Taboada y Angiorama 2003; Tarragó 1987; Williams 2005; Wynveldt 2005). Para ellos se implementaron tipos y tipologías de patrones de asentamiento, recintos y en menor medida de técnicas constructivas. El orden de estas clasificaciones tuvo distintos criterios según el propósito de las investigaciones. En algunos casos las pautas adoptadas fueron cronológicas, en otros funcionales, de organización social y en otros se adoptó más de una norma (Ambrosetti 1897; Carrara et al. 1960; Madrazo y Otonello 1966; Nastri 2001a; Raffino 1991; Rivolta 2005; Roldán y Funes 1995).

A finales del siglo XIX, diversas investigaciones dieron a conocer nuevos sitios en el valle de Santa María, centrándose en el material cerámico y el registro arquitectónico (Ambrosetti 1897; Bruch 1911; Liberani y Hernández 1877). Sin embargo, la gran extensión y complejidad de los sitios agroalfareros llevó a los investigadores a emplear distintas formas de ordenamiento e interpretación del espacio construido (Nastri 2001b), priorizando el registro de aquellos sectores de los grandes sitios emplazados cerca del fondo del valle. La creencia en la ausencia de profundidad temporal establecida por Eric Bomanpara las poblaciones prehispánicas del Noroeste Argentino (NOA), se tradujo en investigaciones arqueológicas que dejaron de lado los trabajos de campo para hacer uso de los documentos históricos.La variabilidad del registro arqueológico se interpretó en términos de variaciones geográficas o de parcialidades étnicas, suponiendo siempre la sincronía de los grupos estudiados. Esto llevó a enlistar bajo un grupo social determinado características del registro arquitectónico de sitios con diferente filiación cultural y cronológica (Serrano 1936). En relación a los trabajos de esta época, Raffino (1991) caracterizó el dato arquitectónico como “el registro olvidado”, argumentando un sobredimensionamiento de los artefactos, especialmente alfarería, relegando el dato arquitectónico a someras descripciones.

A principios de los años ’60, con la incorporación de las dataciones radiocarbónicas (González 1960) se ajustan los datos de cronologías relativas, revirtiendo la creencia de ausencia de profundidad temporal para las ocupaciones de los asentamientos del valle. Los estudios a escala de sitio dan lugar a los de escala regional, en los que se llevaron a cabo investigaciones en yacimientos con características de emplazamiento y arquitectura diferente. Esto puso al descubierto la diversidad de sitios existentes en ambas laderas del valle, tanto en su aspecto funcional como cronológico (Carrara et al. 1960; Ciglianoet al. 1960; Madrazo y Ottonello 1966).

A comienzos de la década de los ’90, en un trabajo que aborda el registro arquitectónico de sitios de diferentes períodos y lugares del NOA, Raffino (1991) reconoce la necesidad de armar una estrategia y un marco teórico específico para el estudio del dato arquitectónico. Si bien este investigador no desarrolló todo lo propuesto, planteó la existencia de estilos arquitectónicos, refiriéndose a las características constructivas, de localización y continuidad espacial y de visibilidad compartidas por varios sitios. En esta década comenzaron los análisis de patrón de asentamiento en el valle de Santa María y se incrementa el estudio del registro arquitectónico como medio de representación de la organización social (Nastri 1997-1998; Tarragó 1987). Esta nueva línea de trabajo amplió el registro de poblados conocidos y confirmó la existencia de una gran variedad de instalaciones tardías con diferentes funcionalidades en ambas laderas del valle (Nastri et al. 2002, Nastri et al. 2009; Rivolta 2005). En base a los nuevos datos Nastri (2001a) considera que existen variantes regionales y temporales en la arquitectura santamariana, al igual que las que existen en el estilo cerámico homónimo. Nastri (2001b) recopila los diferentes tipos de estructuras y elementos arquitectónicos, con las definiciones elaboradas en torno a los mismos desde el comienzo de las investigaciones en el área valliserrana. Esto le permite reconocer una cierta ambigüedad en las definiciones de elementos arquitectónicos y técnicas constructivas, siendo el caso más claro la de los tipos de muro.

Con el cambio de siglo, la arqueología de asentamientos, espacial (Nastri 1997-1998; Tarragó 1987) y de las áreas de aprovisionamiento dan paso a nuevos enfoques en las investigaciones del valle de Santa María, como la arqueología interpretativa (Nastri 2001a), la arqueología de los espacios domésticos (Rivolta y Salazar 2007) y la arqueología del paisaje (Álvarez Larrain y Lanzelotti 2013).

A pesar de las descripciones pormenorizadas de los sitios, resta lograr un consenso en cuanto a la terminología empleada para el relevamiento y caracterización del registro arquitectónico que permita componer conjuntos de datos comparables. Son pocos los trabajos que aportan definiciones puntuales sobre elementos y técnicas de los antiguos modos de construcción para los períodos citados (Gómez 2003; Gordillo 2009; Magadán 1988; Nastri 2001b; Salminici 2005; Serrano 1936; Raffino 1991; Rivet 2021; Wynveldt 2009), constituyendo un obstáculo tanto para la descripción de nueva evidencia, como para su comparación con otros casos. En algunas ocasiones se realizan definiciones o clasificaciones muy generales, en otros se brindan definiciones incompletas. Sin embargo, el problema mayor es la falta de sistematización de la información que permita comprender sin lugar a interpretaciones equívocas lo que el investigador está nombrando y realizar comparaciones con posteriores casos de análisis. En este sentido, y con el propósito de aportar al conocimiento del estilo arquitectónico en el centro-oeste del valle de Santa María, desde fines del período Formativo hasta fines del Intermedio Tardío, el objetivo general de este trabajo es caracterizar el registro arquitectónico de cuatro sitios localizados en la ladera oriental de la sierra del Cajón a fin de identificar y comparar sus técnicas constructivas. A partir del análisis del registro arquitectónico se pretende construir un léxico aplicable a otros sitios del valle de Santa María y del NOA, habitados entre los siglos VIII y XV D.C.

Este trabajo aborda el estudio del registro arquitectónico con el método propuesto por la Arqueología de la Arquitectura (Mañana Borrazás et al. 2002), que se orienta principalmente a comprender la variabilidad arquitectónica, y considera a las construcciones como un artefacto más del registro arqueológico.

Distintos trabajos publicados por quienes escriben dan a conocer parte de los resultados del análisis formal del registro arquitectónico (Mañanas Borrazás et al. 2002) presente en los sitios aquí analizados (Cantarelli 2019; Cantarelli y Rampa 2010; Cantarelliet al. 2014; CollMoritan 2018a; CollMoritanet al. 2015; Nastriet al. 2012). En ellos, el análisis de las construcciones, abordado desde diferentes escalas (macro, semi-micro y micro) vinculadas al relevamiento de los planos y al análisis espacial, determinó la ausencia de planificación en el patrón de diseño, permitió inferir el uso del espacio intramuros y sugerir funcionalidades de las diferentes estructuras. Asimismo, el registro arquitectónico en combinación con los datos provenientes de contextos de excavación y fechados radiocarbónicos permitieron estructurar una visión general sobre la historia ocupacional y las prácticas desarrolladas en cada uno de los sitios. Como resultado de estos trabajos pudieron observarse semejanzas y diferencias en las técnicas de construcción empleadas en los sitios. Sin embargo, resta comprender cuál es el significado de las mismas, ¿adaptación a la topografía?, ¿disponibilidad de materia prima?, ¿diferente época de construcción?, ¿elección cultural, función del recinto o status social de sus residentes?, ¿una o varias de estas opciones en conjunto?

Sierra del Cajón: dos poblados, una instalación agrícola y un puesto ganadero

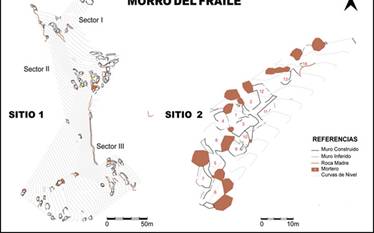

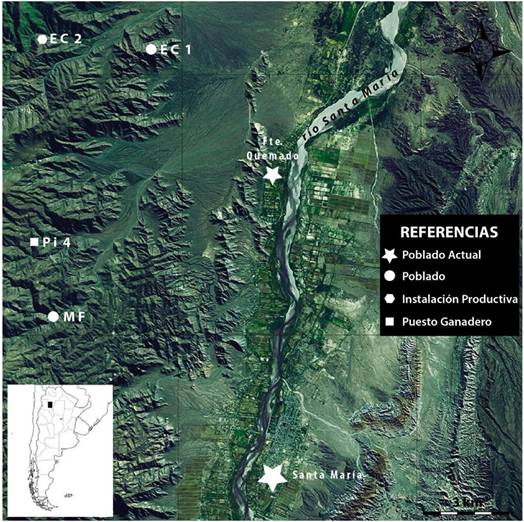

Los sitios abordados en este trabajo se localizan sobre la ladera oriental de la sierra del Cajón, en el valle de Santa María (Figura 1). El poblado Morro del Fraile se encuentra sobre la Quebrada del Fraile (Dpto. Santa María, Catamarca), a 2.500 ms.n.m. (Figura 2). Está compuesto por los sitios 1 y 2 de la localidad Arqueológica de Morro del Fraile (sensu Nastri 1997-98), cubriendo un total de 3,5 ha (CollMoritan 2018a). El análisis del registro arquitectónico en conjunto con los datos de cronología absoluta y relativa y la información obtenida de las excavaciones, evidenció una larga ocupación de este poblado (de forma continua o interrumpida), que se inicia al menos a fines del período Formativo, prolongándose hasta el final del Intermedio Tardío, entre 690 - 1040 años Cal. D.C. y 1400 - 1490 años Cal. D.C. 1(CollMoritan 2018c; Nastriet al. 2012). Asimismo, el análisis del material cerámico de excavación y superficie, permitió identificar tipos alfareros que se corresponden con los datos de la cronología absoluta (CollMoritan 2018c). Entre estos se determinó la presencia de alfarería pre-santamariana(sensu Scattolin 2003) (Guachipas, Aguada Interior Negro Bruñido, San Rafael Pintado, Ciénaga Gris Inciso y Pulido compacto Rojo) y alfarería correspondiente al período Intermedio Tardío (Santa María Tricolor, Santa María Negro sobre Rojo, Shiquimil Negro sobre Rojo, y Peinado, Peinado con Baño o Pintado)

Figura 1: Localización de los sitios en la ladera oriental de la sierra del Cajón, valle de Santa María (Catamarca y Tucumán).

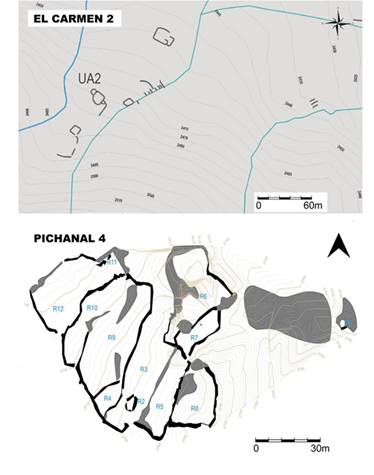

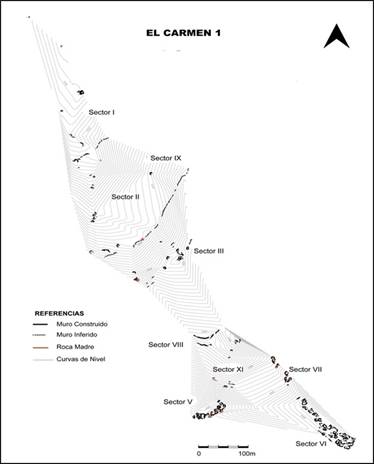

El poblado El Carmen 1 se encuentra en la Quebrada del Carmen (Dpto. Tafí, Tucumán), a 2.450 m s.n.m., con 150 ha de superficie (Figura 4). La cronología relativa ofrecida por el análisis del material cerámico proveniente de las excavaciones, los fechados radiocarbónicos y el registro arquitectónico, evidencian una ocupación más acotada de este poblado, durante la segunda mitad del período Intermedio Tardío, entre 1220 y 1390 años Cal. D.C. (Cantarelli 2017; CollMoritan 2018c; CollMoritan et al. 2015). Entre los materiales provenientes de los contextos de excavación pudieron identificarse tipos cerámicos (Santa María Tricolor, Negro sobre Rojo, Peinado y Peinado con Baño y/o Inciso) que se corresponden con los datos de la cronología absoluta (Cantarelli 2017, 2019; CollMoritanet al. 2015).

El sitio El Carmen 2 es una instalación productiva vinculada con la actividad agrícola (Nastri 1997-1998), ubicada en la Quebrada del Carmen, a 2,4 km al oeste de El Carmen 1 (Longo y Nastri 2018) (Figura 4). Se extiende sobre un área de 6 ha, a 2.400 msnm. Los tres fechados radiocarbónicos permiten establecer que el sitio fue ocupado en el período Formativo, entre 430 y 600 años Cal. D.C., y en el período Incaico entre 1460 y 1630 años Cal. D.C. (Longo 2021). Asimismo, el material cerámico de superficie (Pulido, Vaquerías, Aguada Inciso, Aguada Pintado/Interior Negro Bruñido, Aguada Pintado Figurativo, Santa María, Loma Rica, San José) se corresponde con la información de las dataciones absolutas.

Por último, Pichanal 4 es una instalación productiva vinculada a la actividad ganadera (Nastri et al. 2009), localizada en la quebrada homónima (Dpto. Santa María, Catamarca) (Figura 4). Cubre un área de 3 ha, a 2.700 ms.n.m. (Cantarelli y Rampa 2010). Los tipos cerámicos de superficie y excavación (Pulido, Vaquerías, Aguada, Famabalasto Negro Pulido, Caspinchango, Quilmes Rojo Grabado, Belén, Santa María Tricolor) señalan un rango de ocupación que se extiende desde fines del período Formativo hasta el Intermedio Tardío (Cantarelliet al. 2014; Rampa 2015).

Análisis formal del registro arquitectónico

A partir de información bibliográfica y datos propios de campo, se realizó una descripción formal (sensu Mañana Borrazás et al. 2002:21) del registro arquitectónico, para caracterizar las técnicas constructivas empleadas en los poblados de Morro del Fraile y El Carmen 1, en la instalación productiva El Carmen 2 y en el puesto ganadero Pichanal 4. En base a la ficha de análisis arquitectónico elaborada por Magadan (1988), y modificada por Nastri (2001b), se adecuó una nueva ficha de relevamiento (ver Anexo I). Primero, a partir de una búsqueda bibliográfica se compilaron, unificaron y complementaron definiciones respecto de los distintos tipos de estructuras, técnicas constructivas y elementos arquitectónicos mencionados para los sitios del valle de Santa María en particular (Ambrosetti 1897; Baldini 2010; Bengtson 1992; Bruch 1911; Coll y Nastri 2015; Magadán 1988; Nastri 2001a, 2001b; Rampa 2015; Reynoso et al. 2010; Tarragó 1987; Vaquer 2004) y para el NOA en general (Raffino 1991; Taboada 2005; Vaqueret al. 2010; Wynveldt 2005) correspondientes a los períodos de interés. Segundo, en base a los datos obtenidos de los trabajos de campo, se ajustaron las definiciones ambiguas provenientes de la bibliografía consultada (ej. la definición de muro doble dada por Bruch [1911:33]). Tercero, en base a las clasificaciones de tipos de muros de Magadán (1988) y Nastri (2001b), y de la observación directa en el terreno e indirecta a través del registro fotográfico en el laboratorio, se propuso una nueva clasificación de tipos de muros. Cuarto, y basados en los tres puntos anteriores, se elaboró un léxico para unificar las descripciones de las construcciones de los cuatro sitios analizados (ver Anexo II). Por último, en una base de datos Excel se sistematizó la información reunida en las fichas de registro, para establecer y comparar las diversas técnicas constructivas.

Dado que las estructuras arquitectónicas presentes en los sitios fueron relevadas en distintos momentos (Cantarelli 2019; Cantarelli y Rampa 2010; CollMoritan 2018c; CollMoritanet al. 2015; Nastri 1997-1998, 1999, 2001a; Nastriet al. 2012; Rampa et al. 2017), la información disponible resulta dispar. En este sentido, el uso de planillas de registro permitió unificar y sistematizar la información existente con los nuevos datos generados, y crear una base de datos sobre los distintos aspectos analizados. Se utilizó una ficha de relevamiento por estructura. La misma contiene datos referidos a: Identificación general del sitio: Nombre,Ubicación y Coordenadas Geográficas; Relevamiento arquitectónico de la estructura: Tipos, Morfología y Medidas de la Estructura, Tipos de Muro, Mampuesto, Colocación, Paramento, Mortero, Relleno yMedidas de los muros y Elemento arquitectónicos;Planimetría y Fotografías. Se consignó un punto GPS al interior de cada construcción para establecer su localización en el sitio. Se tomaron medidas de longitud (en metros) con distanciómetroláser a nivel del suelo, exceptuando el ancho de los muros que fue tomado sobre los mismos. A cada ficha le correspondió un conjunto de fotografías tanto de la estructura como de cada uno de los muros y elementos arquitectónicos que pudieron identificarse. El corpus documental conformado por el material fotográfico resultó fundamental para el análisis de laboratorio vinculado a la documentación y clasificación del registro arquitectónico, dado que permitió continuar con la descripción de las construcciones en el laboratorio.

Clasificación de tipos de Muro

Debido a que generalmente en la bibliografía que narra acerca de las sociedades del intermedio tardío de los valles se hace referencia a los tipos de muros de piedra como muros simples o dobles con relleno de tierra y ripio sin mayores especificaciones, salvo excepciones (Magadán 1988; Nastri 2001b; Vaqueret al. 2010), fue prioritario para la descripción del registro arquitectónico elaborar una nueva clasificación de las técnicas constructivas de los muros.

La primera clasificación de muros elaborada para construcciones prehispánicas del NOA fue la de Magadán (1988), donde se definieron tipos en función de sus características y la cantidad de mampuestos que poseían. Magadán propuso la existencia de muros de piedra, simples y dobles, de tapia y mixtos. El muro simple es aquél constituido por un solo núcleo o mampuesto, mientras que el doble posee dos, pudiendo o no presentar relleno intermedio. El muro de tapia está construido con barro batido, y el mixto presenta una combinación de los tipos anteriores. Nastri (2001b) retomó esta clasificación incorporando cambios. A diferencia de Magadán que definió un tipo de muro doble sin relleno, Nastri propuso que los muros sin relleno, que poseen mampuestos de piedras colocadas de forma entrecruzadas tal que no permite aislar los dos núcleos verticales completos, se consideran simples, mientras que no habría registro de muro doble sin relleno en el área Calchaquí (Nastri 2001b). Para Nastri los muros simples pueden ser de tres tipos: de piedras entrecruzadas, empotrados y simples líneas de piedras, y los dobles son aquellos que poseen relleno. A estos Nastri agrega el muro de Roca Madre.

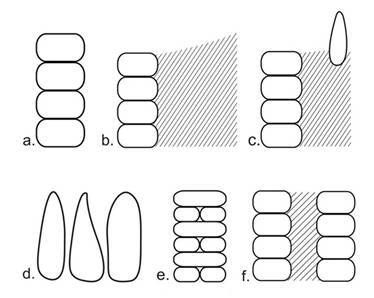

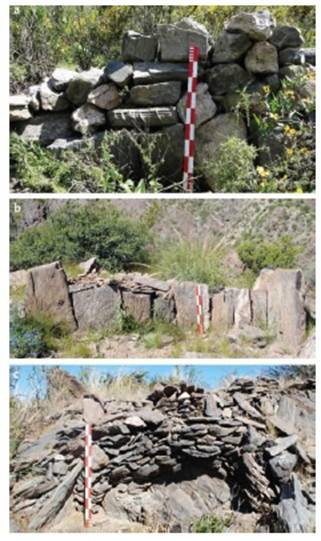

Basadas en las tipologías anteriores, en la observación directa del registro arquitectónico en el campo, e indirecta a través del registro fotográfico en el laboratorio, se propone aquí la siguiente clasificación: hay dos tipos de muros de piedra, los construidos, que se denominan Muros Simples, y los que se han constituido como tales como resultado de aprovechar la materia prima in situ, llamados Muros de Roca Madre (MRM) (Figura 5a).

El Muro Simple, está compuesto por uno o dos lienzos (mampuestos) dependientes, es decir que éstos se necesitan entre sí para sostenerse. Se presentan las siguientes variantes:

-Muro simple de lienzo simple (MSLS): formado por un solo lienzo de piedras superpuestas, trabadas entre sí en todo su espesor. Sin relleno (Figura 5b; Figura 6a). -Muro simple de lienzo simple empotrado (MSLSE): constituido por un solo lienzo construido sobre un talud de tierra, al cual al mismo tiempo contiene (Figura 5c; Figura 6b). -Muro simple de lienzo simple empotrado con línea de lajas (MSEcLL): corresponde a un muro simple empotrado sobre el cual se dispone una línea de lajas en posición vertical y a una distancia variable del mismo (Figura 5d; Figura 6c). -Muro simple de línea de lajas (MSLL): es una línea de lajas en posición vertical, que puede ser continua o poseer intervalos de medio metro sin material de construcción entre cada una (Figura 5e; Figura 6d). -Muro simple de lienzo doble entrecruzado (MSLDE): construido con dos lienzos, cuyas piedras se superponen entrecruzadas unas sobre otras estableciendo una trabazón. Sin relleno (Figuras 5f y 5g y Figura 6-e). -Muro simple de lienzo doble con relleno (MSLDcR): formado por dos lienzos simples con relleno. Este último puede ser de tierra y/o piedra, y/o ripio (Figuras 5h y 5i y Figura 6f).

En los casos en que no se puede determinar la forma constructiva del muro, pero se observa relleno, se denomina como muro simple de lienzo doble indeterminado (MSLDI).

Figura 5: Tipos de muros: a) MRM de Pichanal 4 - R1 (muro 2 vista interior), b) MSLS de Pichanal 4 - R4 (vista interior), c) MSLSE de El Carmen 1 - SIII-R71 (muro este vista en planta), d) MSEcLL de Morro del Fraile 1 - SIII-R57 (muro este vista interior), e) MSLL de El Carmen 1 - SXII-R122 (muro 1 vista exterior), f) MSLDE de Morro del Fraile 1 - SI-R32 (vista en planta), g) MSLDE de Morro del Fraile 1 - SI-R37 (vista de perfil), h) MSLDcR de El Carmen 1 - SVI-R38 (muro 2 vista en planta), i) MSLDcR de El Carmen 1 - SIII-R71 (muro 2 vista de perfil).

Los cuatro sitios analizados cuentan con un total de 410 estructuras, entre las que se identificaron recintos con diversa funcionalidad (viviendas, corrales, un torreón, entre otros), muros defensivos, caminos, terrazas, muros de contención, parapetos, morteros inmuebles y estructuras indeterminadas. Dada la cantidad de estructuras y la complejidad arquitectónica que presentan los mismos, sumado al carácter exhaustivo del relevamiento arquitectónico que se llevó a cabo, a continuación se presentan los datos referidos al análisis formal de las estructuras identificadas como recintos.

Características arquitectónicas de los recintos

Poblado Morro del Fraile

El poblado Morro del Fraile cuenta con 120 estructuras, construidas en piedra (lajas de esquisto y bloques de granito y feldespato), entre las que se identificaron 106 recintos (CollMoritan 2018c). De 356 muros de recintos analizados, los más representados son los MSLDE (Tabla 1) (Figuras 5f y 5g). La forma de los paramentos se identificó como recta, es decir perpendicular al suelo. Para levantar los muros, en la mayoría de los casos, las piedras fueron colocadas de manera acomodada, superpuestas unas sobre otras en posición horizontal. En menor medida se registraron muros cuyas piedras fueron colocadas mediante el tipo denominado cantos alineados (CollMoritan y Nastri 2015) (Figura 7). Aunque esto pudo registrarse en los tres sectores de Morro del Fraile (sitio 1), se observó con mayor frecuencia en el Sector II, donde al mismo tiempo pudo identificarse un recinto cuyos muros presentan cantos alineados en ambas caras (CollMoritan 2018c). Los muros no superan el metro de altura, y su ancho promedio es de 1 m.

Figura 7: Muros con cantos alineados: a) El Carmen 1 - SIII-R72 (muro 1 vista interior), b) Morro del Fraile 1 - SII-R2 (muro sur vista interior).

El tipo de mortero más frecuente es el de arcilla y grava (Figura 8b). Dado el estado de conservación de los muros analizados, en pocos casos pudo observarse el tipo de relleno utilizado en los MSLDcR, sin embargo, entre los observados el de uso más frecuente es el de arcilla y grava. Considerando que en Morro del Fraile la mayoría son MSLDE, carentes de relleno, sumados a los MRM y a los MSLSE, también carentes de relleno, es esperable que la categoría ausente cuente con más del 50% de representatividad para esta característica.

En cuanto a los distintos elementos constructivos que pueden o no acompañar un recinto, se registró la presencia de cimientos, vanos, jambas, pasillos y escalones. En Morro del Fraile, mayormente se utilizaron como cimientos lajas colocadas en posición vertical, y cuando fue posible se aprovechó la roca madre directamente (Figuras 9b y 9c).

Pudieron registrarse 27 vanos. En promedio los exteriores son más anchos (0,70 m) que los interiores (0,55 m). En 12 de los recintos que poseen vano exterior también se registraron jambas, construidas con lajas en posición vertical, adosadas a los muros del vano. Se encontraron seis recintos con pasillo de tipo deflector (R10-SI; R16-SII, R43, R46, R53 y R64-SIII).

Figura 8: Tipos de mortero: a) mortero de adobe de Morro del Fraile 1 - SIII-R2 (muro 3 vista interior), b) mortero de arcilla y grava de El Carmen 1 - SVI-R33 (muro 4 vista exterior).

Figura 9: Tipos de cimientos: a) bloques de El Carmen 2 - R6 (muro 1 vista interior), b) lajas de El Carmen 1 - SIII-R71 (muro 4 vista interior), c) roca madre de El Carmen 1 - SV-R6 (muro 1 vista interior).

En Morro del Fraile se realizaron excavaciones en tres recintos. El R10 del Sector I integra una unidad de vivienda compuesta, constituida por cuatro recintos adosados. Asociado al piso de ocupación, se obtuvo el fechado más temprano para este poblado (Tabla 2). Asimismo, el material cerámico identificado se corresponde con el conjunto de alfarería propia del momento de transición del Formativo al período Intermedio Tardío (CollMoritan 2018c). En cuanto a las técnicas constructivas, dos de los cuatro muros corresponden a MSLDE, ligados por mortero de arcilla y grava. Este recinto presenta cimientos de laja, un pasillo y un vano con un escalón. El R20 del Sector II, integra una unidad de vivienda compuesta constituida por ocho recintos. A pesar de no contar con fechados radiocarbónicos, el material cerámico identificado se corresponde mayormente con los tipos pre-santamarianos y en menor medida con los del período Intermedio Tardío. En R20 dos de los cuatro muros son MSLDE, ligados con mortero de arcilla y grava (Tabla 2). Este posee cimientos de piedra laja y un vano que comunica con el exterior. Por último, el R1-sitio 2 es una unidad de vivienda compuesta en la que, asociado al piso de ocupación, se encontró una base de urna santamariana en posición de uso y fragmentos identificados como pre-santamarianos y otros como Intermedio Tardíos. Este piso posee un fechado correspondiente a la primera mitad del período Intermedio Tardío (CollMoritan 2018c). Este recinto posee cuatro muros levantados con diferentes técnicas constructivas (Tabla 2).

Poblado El Carmen 1

El poblado El Carmen 1 está dividido en 15 sectores diferenciados topográficamente. Se registraron 253 estructuras construidas en piedra (lajas y bloques de esquisto, bloques de granito), de las cuales 142 son recintos (CollMoritanet al. 2015). De 397 muros analizados, los más representados son los MSLDcR, generalmente de arcilla y grava (Tabla 1) (Figuras 5h y 5i). Los muros mayormente no superan el metro de altura y su ancho promedio es de 1 m. Poseen paramentos rectos y en la construcción de los mismos se emplearon lajas y bloques que se colocaron principalmente de manera acomodada. En los Sectores III, VI, VII, IX y XII se relevaron muros con cantos alineados que conforman el 8,27% de la muestra (Tabla 1) (Figura 7a). Como se puede observar en la Tabla 1, es algo mayor el porcentaje de muros que no tienen mortero. Cuando está presente, por lo general es de arcilla y grava (Figura 8b). Los cimientos fueron construidos mayormente con las lajas colocadas en posición vertical (Figura 9b).

Se registraron vanos, jambas, escalones, pasillos, rampas, ojales y una estructura particular similar a una trampa para animales

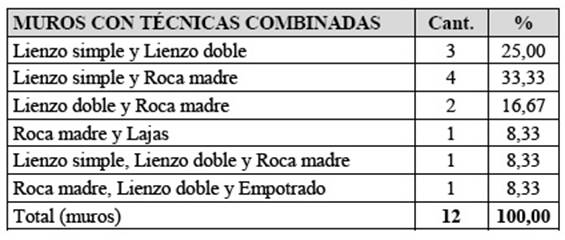

Tabla 1: Características arquitectónicas de los muros de los recintos de Morro del Fraile, El Carmen 1, El Carmen 2, y Pichanal 4.

Se relevaron 40 vanos exteriores y 14 internos que comunican con otro recinto. Se reconocieron jambas constituidas por lajas verticales en 24 recintos, asociadas tanto a vanos externos como internos. Se registraron tres recintos con pasillos deflectores (R2-SI; R11 y R13-SVI). El pasillo deflector del R2 del Sector I, está asociado a una rampa que conecta los recintos 1 y 2 con el exterior. Se hallaron otras tres rampas de características semejantes (R73-SIII, R38 y R39-SVI, R127 y E20-SXII).

Se identificaron dos ojales (ver Anexo I) sobre una laja del R106 del Sector XII. El ojal 1 se localiza centrado en la parte superior de la laja, a 0,50 m del suelo, y el ojal 2 se ubica en el borde derecho, a 0,30 m del suelo.

Tabla 2: Recintos excavados de El Carmen 1, El Carmen 2, Morro del Fraile y Pichanal 4.

En El Carmen 1 se excavaron cuatro recintos. Los recintos 1 y 2 (SI) integran una unidad de vivienda compleja, constituida por dos recintos asociados. En el R1, asociado al piso de ocupación, se obtuvieron dos fechados asignables a la segunda mitad del período Intermedio Tardío y material cerámico correspondiente al mismo momento (Tabla 2). El R2 no cuenta con fechados absolutos, pero los tipos cerámicos encontrados son iguales a los del R1. Dos de los tres muros del R1 son MSLS, mientras que en R2 pudieron observarse cuatro MSLDcR de arcilla y grava, ligados por mortero de arcilla.

En el Sector VI se excavaron los recintos 11 y 13. El primero es una unidad habitacional compuesta por tres recintos. Este no posee fechados radiocarbónicos, aunque el material cerámico fue identificado como correspondiente al período Intermedio Tardío (Tabla 2). El mismo cuenta con cuatro MSLDcR de arcilla y grava, y mortero de arcilla y grava. El R13 es una vivienda simple (CollMoritanet al. 2015). El piso de ocupación identificado cuenta con un fechado asignable a la segunda mitad del período Intermedio Tardío y fragmentos de una urna santamariana tricolor (Tabla 2). Este recinto posee dos MSLDcR de arcilla y grava.

Instalación Productiva El Carmen 2

La instalación productiva El Carmen 2 cuenta con 25 estructuras construidas en piedra (lajas y bloques de esquisto, bloques de granito), de las cuales siete son recintos. De 23 muros analizados, los más representados son los MSLDE (Tabla 1) (Figuras 5f y 5g). Estos poseen paramentos rectos y en la construcción de los mismos se emplearon lajas y bloques colocados de manera acomodada. En el 43,48% de los casos se determinó la ausencia de mortero para la construcción de los muros. En los pocos casos en que pudo registrar su presencia, el tipo más frecuente observado fue el de arcilla y grava (4,35%) (Figura 8b). La modalidad de cimientos más frecuente es la de lajas colocadas en posición vertical (Figura 9b). Se registró un vano exterior con jambas (R5), y un vano interior (entre R1 y R2).

En El Carmen 2 se excavó una unidad simple (R2), que posee dos fechados absolutos correspondientes al período Formativo, y uno con el período Incaico (Tabla 2). Dentro de los materiales de superficie se identificaron tipos cerámicos propios del Formativo y el Intermedio Tardío. De sus tres muros sólo pudo identificarse un MSLDE (Tabla 2).

Puesto Ganadero Pichanal 4

El puesto ganadero Pichanal 4 cuenta con 12 recintos construidos en piedra (Cantarelliet al. 2014). Dado el gran tamaño de algunos de estos (más de 600 m2), sus muros son más extensos (entre 15 y 40 m) que los muros de los recintos de los sitios anteriores. Estos presentan tramos de distintos tipos constructivos a lo largo de toda su extensión.

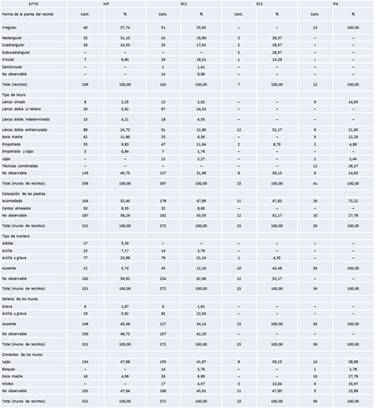

De 41 muros relevados,29 presentan una única modalidad constructiva (Tabla 1) y el resto técnicas combinadas (Tabla 3). Dentro del primer grupo los más representados son los MSLDE. El segundo grupo se compone de 12 muros cuya combinación más usual es la de MSLS con MRM.

Los muros fueron construidos con lajas de esquisto y bloques de granito y feldespato, colocados mayoritariamente de manera acomodada. Estos no superan el metro de altura y su ancho promedio es de 1 m. Frecuentemente presentan paramentos rectos. No se registró el uso de mortero ni relleno. Los cimientos más recurrentes son los de lajas colocadas en posición vertical (Figura 9b).

Se registraron cinco vanos de acceso y cinco ojales (Rampa et al. 2017). El ojal 1 se encontró en un muro del R7, a 0,80 m del suelo. El mismo parece estar alineado con una de las entradas del alero 6. El ojal 3 se ubicó en el R9 aproximadamente a 1,5 m del muro oriental. Los ojales 2, 4 y 5 se localizaron en el R3, el primero a una distancia de 1,35 m del muro oeste, el siguiente se encontró por la mitad y el último a 1,5 m de distancia del muro occidental.

En Pichanal 4 se excavaron dos recintos (R2 y R11), los cuales no cuentan con fechados absolutos. El R2, corresponde a una unidad habitacional simple emplazada al interior del R3. El mismo posee cuatro muros, dos MSLS, uno MSLDE y uno no observable (Tabla 2). Del material de superficie se identificaron fragmentos pertenecientes al período Intermedio Tardío. El R11 es una unidad simple al interior del R12. Este posee dos muros, de los cuales se identificó un MSLS. Este recinto no posee material cerámico asociado.

Discusión de los resultados

Se pueden apreciar una serie de generalidades en relación a las técnicas constructivas presentes en los cuatro sitios, pese a que estos poseen distintos lugares de emplazamiento, funcionalidades y frecuencia de los tipos de muros.

En los yacimientos arqueológicos estudiados se maximizaron los recursos materiales disponibles (piedras lajas de esquisto, cuarzo blanco lechoso y feldespato rosado) en el propio asentamiento y/o su área de influencia para la actividad constructiva. Aunque no se descartan otras posibilidades, como lo sugiere Taboada (2005) esto podría ser una consecuencia esperable de una relación costo/gasto de energía en el caso particular de la arquitectura, donde el peso y el volumen del material puede privilegiar soluciones locales, recurriendo al transporte de larga distancia cuando no se ha desarrollado una solución tecnológica alternativa que lo reemplace. La sierra del Cajón es una formación precámbrica que se compone de un Basamento Cristalino compuesto por rocas mezcla, metamórficas e ígneas intrusivas, producto de la inyección magmática (Ruiz Huidobro 1972). Esto proporcionó en el pasado, y aún en la actualidad, abundantes materiales locales para la construcción.

Generalmente, los muros no superan el metro de altura por sobre la superficie del terreno, con un ancho promedio de 1 m, a excepción de Pichanal 4 donde presentan 1,30 m. El ancho de los vanos exteriores ronda los 0,70 m y los interiores los 0,55 m. Para los distintos tipos de muros solo se registraron paramentos rectos, a excepción de Pichanal 4 donde se relevaron muros en talud. Esta última modalidad constructiva aparece en los muros que exhiben una reducción de su tamaño o se articulan con la ladera de la montaña. El tipo de colocación más frecuente es el acomodado (Ver Anexo I). El relleno y el mortero constituidos de arcilla y grava son los tipos más recurrentes. Por último, los cimientos de los muros son mayormente de lajas verticales.

De 817 muros analizados, solo se registró una remodelación en el muro 4 del R2 de El Carmen 1 (Sector I). Al parecer se anexó un metro de muro al ya existente muro 4. Con la anexión de este tramo, el recinto presenta un vano de 0,50 cm de ancho. Asimismo, este muro anexado al mismo tiempo que restringe el acceso al recinto forma parte de la rampa de acceso a la estructura.

También existen diferencias entre las técnicas de construcción empleadas en estos sitios. En Morro del Fraile, El Carmen 2 y Pichanal 4 existe mayor presencia de MSLDE. En Pichanal 4 se registraron muros combinados, y la composición más frecuente es la de MSLDE con otra técnica, aumentando así la representación de este tipo. En cambio, en El Carmen 1 predominan los MSLDcR. Anteriormente, una de nosotras propuso que la mayor representación de MSLDE y MSLSE en el poblado Morro del Fraile podría estar vinculado con las características del terreno escarpado. El tipo constructivo de estos muros habría representado una solución estable y apropiada para terrenos con fuertes desniveles, a diferencia de los MSLDcR, en los cuales el relleno es un componente de baja estabilidad (CollMoritan 2018c). Sin embargo, a partir del análisis comparado de los sitios se observa que El Carmen 2, Pichanal 4 y Morro del Fraile presenta mayoría de MSLDE, a pesar de ser funcionalmente diferentes y estar localizados tanto en terreno plano (El Carmen 2 y Pichanal 4) como escarpado (Morro del Fraile). Asimismo, los tres poseen material cerámico, y fechados en el caso de Morro del Fraile y El Carmen 2, que dan cuenta de una ocupación desde fines del Formativo. Los MSLDE de Morro del Fraile aparecen con mayor frecuencia en el Sector III (sitio 1). Este sector parece haber sido ocupado en forma más temprana que el resto del poblado, a juzgar por una mayor frecuencia de cerámica pre-santamariana recolectada en superficie (Nastri et al. 2012). A diferencia de estos sitios, El Carmen 1, cuyos fechados y material cerámico lo sitúan en la segunda mitad del período Intermedio Tardío, cuenta con mayor representación de MSLDcR. Para establecer una cronología de tipos de muro sería necesario un mayor número de fechados absolutos y datos estratigráficos del registro arquitectónico. No obstante, a partir de la información disponible hasta el momento, es posible considerar que los MSLDE hayan comenzado a ser usados con anterioridad a los MSLDcR, a fines del período Formativo, y luego de manera simultánea durante el período Intermedio Tardío.

Las técnicas constructivas empleadas pueden estar condicionadas por una elección cultural. En el valle Calchaquí medio Baldini y colaboradoras (2004), relevaron en varios sitios estructuras delimitadas por anchos muros dobles de piedra con relleno interno. Sin embargo, a pesar de la aparente homogeneidad constructiva, estas investigadoras observaron que en algunos casos los muros eran efectivamente dobles y en otros esa apariencia era consecuencia de la excavación en el sustrato de recintos contiguos, cuyos lienzos interiores son revestidos. El relleno constituido por el sustrato es el elemento que separa dos recintos contiguos. En consecuencia, registraron dos modos constructivos de tipo de muro. Años más tarde, esta vez en el valle Calchaquí norte, Baldini registró nuevamente muros de lienzo doble con relleno producto de la excavación de recintos contiguos en el terreno (Baldini 2010). Recientemente, en un análisis a escala intrasitio del poblado El Churcal, Sprovieri y Barbich (2021) dan cuenta de esta variabilidad en las técnicas constructivas en los muros de los recintos de la “población baja” y la “población alta”. Adicionalmente, los autores reparan en las implicancias que tiene esta variabilidad constructiva respecto de los diferentes modos de circulación que pudieron practicarse al interior del poblado.

A diferencia de lo observado por estos investigadores en el valle Calchaquí norte y medio, en los sitios aquí estudiados los MSLDcR fueron edificados con su relleno de manera intencional. Todos los sitios se localizan en terrenos de escasa potencia sedimentaria (excavaciones en los cerros y laderas con 30 cm de potencia), por lo que los muros se encuentran prácticamente al nivel del piso original (CollMoritanet al. 2015; Nastriet al. 2012). De igual manera, en todos los sitios se observan numerosas unidades aisladas con MSLDcR, hecho que contradice la idea de que estos muros sean resultado de la contigüidad constructiva.

En cuanto a tipos de muro asociados a una funcionalidad determinada, en distintos sectores de El Carmen 1 y Morro del Fraile se identificaron MSEcLL asociados a estructuras defensivas. En el caso de El Carmen 1 estos muros se encuentran en sectores (II, III y XII) con presencia de otros componentes de arquitectura defensiva (sensu Raffino 1991), como murallas defensivas y un torreón que cierran el acceso al poblado por la Quebrada del Carmen (CollMoritanet al. 2015). Asimismo, en ambos poblados estos MSEcLL se registraron en sectores a los que originalmente no se les asignó una función defensiva (El Carmen 1 - SV y SVI; Morro del Fraile 1 - SIII). No obstante, es destacada la amplia visibilidad que desde estos lugares se tiene sobre su entorno hacia todas direcciones. Una visibilidad asociada a la acción de vigilancia o control de las áreas productivas y circulación de personas en torno al poblado (Cantarelli 2019; CollMoritan 2018b). Muros de estas características fueron identificados en otros sitios del valle de Santa María (Nastri 2001a; Pelissero y Difrieri 1981; Salvatierra 1959), asociados igualmente a funciones defensivas (Salvatierra 1959; Tarragó 1987). Por lo antes mencionado, creemos que los MSEcLL se vinculan con funciones defensivas (terrazas defensivas) así como también de vigilancia o control (recintos), integrándose como un elemento más de arquitectura defensiva presente en los poblados.

Por otro lado, se ha sugerido que recintos vinculados a funciones específicas presentan una morfología y un tipo de muro particular. Tal sería el caso de los recintos de planta circular, que presentan muros anchos adecuados como aislante térmico, a los que frecuentemente se ha identificado como depósitos o almacenes (Raffino 1991; Taboada 2005). Pese a esto, en ninguno de los sitios estudiados pudo hallarse relación alguna que indique mayor frecuencia de asociación entre un tipo particular de muro (lienzo simple, doble, con o sin relleno, etc.), y una morfología determinada de recinto. En todos los sitios es frecuente encontrar más de una técnica constructiva en una misma estructura.

En el Sector IX de El Carmen 1 se registró un recinto circular de 4 m de diámetro (R1), que teniendo en cuenta su localización y característica constructiva, posiblemente funcionó como torreón defensivo y de vigilancia (sensu Raffino 1991). La estructura presenta MSLDcR, de 1 m de ancho, y parece haber tenido un piso revestido de piedras lajas, actualmente muy deteriorado. No se observa ningún acceso. Este recinto está emplazado sobre el filo del cerro entre dos murallas defensivas, con amplia visibilidad del acceso al sitio y parte del valle en dirección al noreste (CollMoritan 2018b, 2018c). Recintos ubicados en lugares semejantes, en varios casos asociados a murallas defensivas, se encuentran en otros sitios del valle de Santa María como Tolombón (Vaquer 2004:49; Figura 6.2), Fuerte Quemado-El Calvario (Reynoso et al. 2010) y Cerro Mendocino (Bruch 1911:128-130; Figura 117). Sin embargo, en pocos casos se describe el tipo de técnica constructiva de los muros.

Raffino (1991) considera estas estructuras como parte de la arquitectura defensiva de los pukarade época incaica. Reynoso y colaboradores (2010) también ubican este tipo de estructuras en la época imperial incaica, pero además de la función defensiva ponen en consideración funciones de almacenaje y/o funebria. En El Carmen 1 no se identificó ningún elemento del registro arqueológico correspondiente al período Incaico. Asimismo, a diferencia del R1 en el Sector IX de El Carmen 1, las estructuras de Fuerte Quemado-El Calvario están construidas con muros simples de lienzo doble sin relleno, característica marcada por los autores como diferentes a las construcciones locales. Cabe preguntarse entonces ¿a qué responde la diferencia en la técnica constructiva? ¿se vincula con la funcionalidad del recinto? ¿se refiere a diferencias étnicas y/o cronológicas? Por el momento no se puede arribar a una conclusión, dado que los poblados con este tipo de estructuras son sitios pertenecientes al período Intermedio Tardío, de los cuales algunos registran ocupación incaica (Fuerte Quemado-El Calvario), y otros (Tolombón y Cerro Mendocino) como El Carmen 1 carecen de dichas evidencias.

En cuanto a las distintas frecuencias de tipos de muros presentes en los sitios, aquellos de roca madre se encuentran más representados en sitios localizados sobre la sierra del Cajón (Morro del Fraile, El Carmen 1 y Pichanal 4), donde están los afloramientos rocosos naturales, y ausentes en sitios emplazados en el fondo de quebradas y valles (El Carmen 2).

El aspecto de un muro es el resultado de un tipo particular de colocación de los materiales y depende en parte de las propias características de las piedras empleadas en su construcción. Los muros de lajas de esquisto levantados en hiladas horizontales en algunos casos presentan una apariencia más pareja del perfil del lienzo interior que los muros de bloques de cuarzo o feldespato, que poseen perfiles internos y externos más irregulares. Sin embargo, los muros de lajas generalmente poseen perfiles internos con un mejor acabado de la superficie que del lado externo. Creemos, como propuso Raffino (1991:172), que esta elección en la técnica de construcción denota una intencionalidad y no un resultado meramente fortuito de la fractura de la laja. En el Sector II de Morro del Fraile hay mayor frecuencia de muros con cantos alineados, que deviene en una mejor y más cuidada terminación de las construcciones. En El Carmen 1, estos muros se registraron en los Sectores III, V, VI, IX y XII. Estos lugares se localizan principalmente sobre laderas y cimas en ambos poblados, donde hay mayor disponibilidad de piedras lajas y en consecuencia mayor cantidad de muros construidos con piedras lajas que bloques. Este puede ser uno de los motivos por el cual es más frecuente observar muros con perfiles regulares de cantos alineados en estos sectores que en los recintos de las zonas del bajo, donde los muros se construyen principalmente con bloques de piedra.

Nastri propuso a modo de hipótesis que Morro del Fraile contaba con segregación residencial interna, visible en la diferencial alineación de los cantos de los mampuestos de los muros entre los distintos sectores del sitio 1 (Nastri 1999a). La aplicación del concepto de cantos alineados y la generación de datos cronológicos para los recursos estilísticos arquitectónicos darán la posibilidad de aceptar o rechazar esta propuesta (CollMoritany Nastri 2015). Habiéndose examinado más de una decena de localidades arqueológicas de la sierra del Cajón poniendo el foco en este tipo de colocación (Cantarelliet al. 2014; Nastri 2001b; Nastriet al. 2002; Nastriet al. 2009; Nastriet al. 2012), el mismo se registró únicamente en los sitios identificados como poblados: Rincón Chico, Morro del Fraile y El Carmen 1 (CollMoritan y Nastri 2015).

Como resultado de las similitudes y diferencias encontradas en los materiales y técnicas constructivas, nos preguntamos si ¿existe un estilo arquitectónico del centro-oeste del valle de Santa María? En este sentido, lo que se pudo observar es una tendencia hacia la estandarización de las técnicas constructivas. Se observó que los distintos tipos de muros, morteros, rellenos, cimientos, así como los elementos constructivos fueron ejecutados de la misma manera en los poblados como en la instalación agrícola y el puesto ganadero.

Sin embargo, nos preguntamos, ¿alguno de los elementos y/o las técnicas constructivas abordadas en este trabajo se encuentran en sitios más tempranos? ¿continuaron siendo utilizadas con posterioridad al período Intermedio Tardío?, son propias de la zona de los valles o tienen presencia en otras áreas del NOA? ¿a qué se ha llamado, por ejemplo, muro doble o simple en otros sitios del NOA? La amplitud de muros reales del registro arqueológico del NOA al que se ha aplicado el mismo “tipo”, sin mayores detalles y casi siempre sin ilustraciones, es una prueba de la necesidad de trabajar sobre las categorías que usamos para describir el registro arquitectónico. Como bien los expresa Nielsen (1995b) “La reducción de la infinita variabilidad presente en el mundo empírico a través de la clasificación es un paso ineludible en la construcción del conocimiento científico”. Los tipos, recopilados en tipologías, generalmente sirven para describir y organizar grandes cantidades de datos de una manera sistemática y consistente. No obstante, este es sólo el primer paso en el trabajo de investigación, sobre el que después cabe abordar la compleja relación entre el registro arquitectónico y su significado social (Beck 2018).

Investigadores de distintas áreas del NOA dan cuenta en sus trabajos de la existencia de variabilidad en registro arquitectónico de sitios del período Intermedio Tardío (Nastri 2001b; Rivet 2021; Salminici 2005; Scaro 2011). Esta variabilidad a veces fue interpretada como probables diferencias cronológicas (Albeck y Zaburlin 2008), otras como posibles diferencias culturales (Sprovieri y Barbich 2021) y otras de carácter étnico (Soria 2007).

Anteriormente, Baldini y colaboradoras (2004) llamaron la atención sobre la necesidad de profundizar en el conocimiento del registro arquitectónico de los sitios del período Intermedio Tardío en el valle Calchaquí medio, a fin de comprender las implicancias de sus similitudes y diferencias. Ahora, este llamado lo hacemos extensivo al estudio de la arquitectura prehispánica a diferentes escalas, espaciales y temporales.

La aplicación del léxico y la clasificación de tipos de muros propuestos en este trabajo, lejos está de querer limitar, o peor aún enmascarar, la variabilidad constructiva que se ha manifestado en las investigaciones de otros sitios del NOA. En cambio proponemos repensar la descripción del registro arquitectónico, que brinde posibilidades para una comprensión e interpretación más compleja del desarrollo y significado social del espacio construido (Acuto 2007; Gordillo 2004; Nielsen 1995a; Tarragó 1987; Williams et al. 2010; Zarankin 1999; entre otros).

Conclusiones

Con el propósito de aportar al conocimiento del estilo arquitectónico en el centro-oeste del valle de Santa María este trabajo aborda el problema del análisis y caracterización del registro arquitectónico de sitios localizados en la ladera oriental de la sierra del Cajón, habitados entre fines del período Formativo y fines del período Intermedio Tardío.

A partir de información bibliográfica y datos propios de campo, se realizó una descripción formal del registro arquitectónico con el fin de caracterizar y comparar las técnicas de construcción empleadas en cuatro sitios funcionalmente diferentes.

El análisis y procesamiento de los datos permitió identificar similitudes y diferencias entre las construcciones, al interior de los sitios y entre los mismos. Como resultado pudieron establecerse semejanzas orientadas hacia una estandarización de las prácticas constructivas en el centro-oeste del valle de Santa María, al menos desde fines del periodo Formativo.

Por otro lado, las diferencias fueron atribuidas en algunos casos al uso de diferentes maneras de construir a través del tiempo y, en otros, a diversas elecciones culturales.No obstante, es en la correlación de los datos propios con la información bibliográfica que se advierte la variabilidad de técnicas constructivas descritas en las diversas áreas del NOA.

En las últimas décadas se evidencia en las publicaciones de investigadores que se desempeñan en diversas áreas del NOA y diferentes períodos (Formativo, Intermedio tardío, Inca), una creciente tendencia a definir las categorías que emplean para relevar y describir el registro arquitectónico. Estas investigaciones realizadas a diferentes escalas (unidad doméstica, sitio, valle, etc.), dejaron al descubierto la existencia de variabilidad entre las construcciones prehispánicas en el NOA (Baldini 2010; Coloca 2017; Ratto et al. 2019; Ribotta 1998; Spengler 2008; Soria 2007; Sprovieri y Barbich 2021; Taboada y Angiorama 2003; entre otros).

Asimismo, el análisis bibliográfico mostró que son pocos los trabajos que aportan definiciones puntuales sobre elementos y técnicas constructivas para los períodos de interés, hecho que dificulta la descripción de nueva evidencia, como la comparación entre diferentes casos de estudio. En este sentido, creemos que el aspecto más relevante de este trabajo es la conformación de un conjunto de datos sistematizados bajo un mismo léxico. Un glosario donde se compilaron y sistematizaron definiciones sobre diferentes tipos de estructuras, técnicas constructivas y elementos arquitectónicos provenientes de la bibliografía, así como también se precisaron términos que resultaban ambiguos y se definieron otros nuevos.

Las definiciones que integran este glosario son entendidas como parte de la caja de herramientas necesarias para comprender y procesar el registro arqueológico. Somos conscientes de las limitaciones que encierran las clasificaciones y que la tipología no es el único enfoque posible. Consideramos que este léxico aplicado a otros sitios del NOA, en una primera etapa de aproximación al registro arquitectónico, permitirá comparar y contrastar datos, hipótesis existentes en la bibliografía, así como generar información nueva sobre las técnicas de construcción prehispánicas.

Agradecimientos: Agradecemos al Dr. Javier Nastri por la lectura crítica del trabajo y por sus invalorables aportes. A la Dra. Paula Villegas por su importante participación y compromiso en el trabajo de relevamiento arquitectónico de los sitios El Carmen 1 y 2.