Introducción

En este trabajo se generan modelos de accesibilidad del espacio a fin de explorar posibles vías de circulación utilizadas por grupos cazadores-recolectores que habitaron el área comprendida entre los cañadones basálticos de la margen norte del río Santa Cruz (Cirigliano 2016; Franco 2008; Franco et al. 2007a, 2007b, 2014a) y las mesetas basálticas de los lagos Strobel, Guitarra y Viedma durante el Holoceno tardío (Belardi et al. 2016; Cassiodoro et al. 2013; Espinosa et al. 2009; Goñi et al. 2010; Re et al. 2016). Por otra parte, dado que existen motivos rupestres compartidos y diferencias entre los distintos cañadones basálticos de la margen norte del río Santa Cruz (Acevedo et. al. 2010, 2012-2014; Fiore y Acevedo 2018; Fiore y Ocampo 2009; entre otros), se exploran también las vías de circulación estacionales entre ellos. Consideramos que los resultados obtenidos serán útiles para las futuras investigaciones en este espacio.

A los efectos de generar estos modelos, se utiliza información proveniente de proyectos de investigación ya publicados, tanto propios como de otros investigadores. Los resultados que involucran a nuestra región de estudio se comparan con datos generados por el equipo no utilizados para efectuar el modelado de los caminos, tanto publicados como inéditos, mientras que para la contrastación se utiliza información procedente de los estudios de impacto ambiental relacionados con la construcción de las presas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz (Franco en EBISA 2017; Franco en Serman y Asociados 2015).

Se utilizan como herramientas metodológicas la información ambiental disponible y Sistemas de Información Geográfica -SIG-. Estos análisis permiten relacionar la distribución espacial del registro arqueológico con diversas variables ambientales, las que se desarrollan a partir del modelado de caminos óptimos o least cost paths, es decir, rutas de menor costo energético entre sitios arqueológicos. Se define la accesibilidad como un costo energético calculado a partir de los valores de fricción o dificultad asociados con la facilidad para transitar un terreno y de las distancias implicadas en el recorrido desde un sector del espacio a otro (López Romero 2005). Este tipo de análisis ya ha sido aplicado en distintos sectores de Patagonia (Cirigliano y Pallo 2015; Franco et al. 2020; Gilio 2017, 2018; Magnin 2013; Mateucci et al. 2011; Pallo y Borrero 2015; entre otros).

Se utilizan como herramientas metodológicas la información ambiental disponible y Sistemas de Información Geográfica -SIG-. Estos análisis permiten relacionar la distribución espacial del registro arqueológico con diversas variables ambientales, las que se desarrollan a partir del modelado de caminos óptimos o least cost paths, es decir, rutas de menor costo energético entre sitios arqueológicos. Se define la accesibilidad como un costo energético calculado a partir de los valores de fricción o dificultad asociados con la facilidad para transitar un terreno y de las distancias implicadas en el recorrido desde un sector del espacio a otro (López Romero 2005). Este tipo de análisis ya ha sido aplicado en distintos sectores de Patagonia (Cirigliano y Pallo 2015; Franco et al. 2020; Gilio 2017, 2018; Magnin 2013; Mateucci et al. 2011; Pallo y Borrero 2015; entre otros).

Área de estudio y principales antecedentes

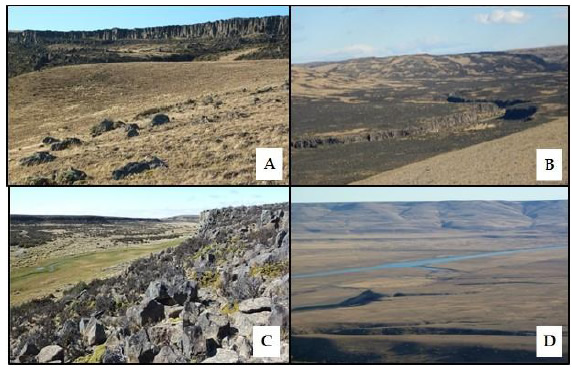

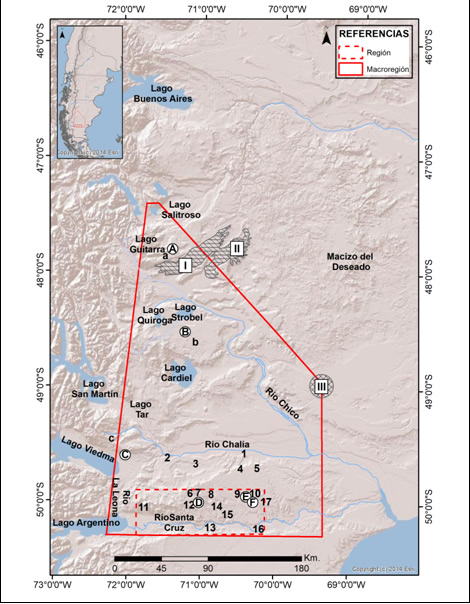

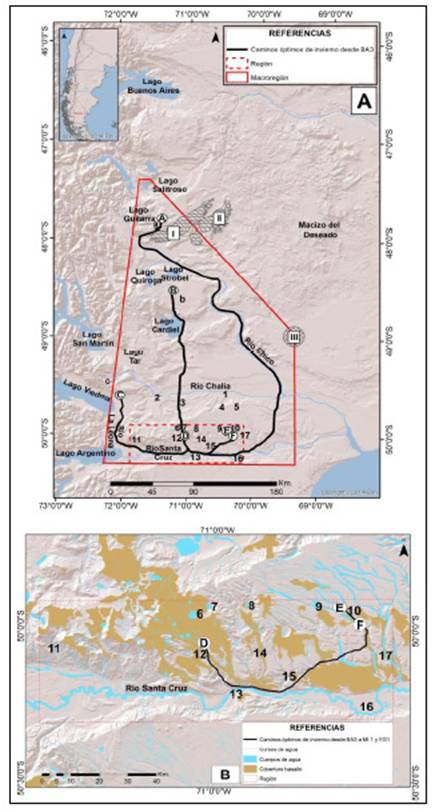

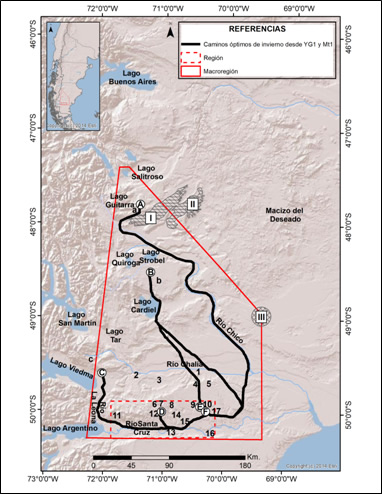

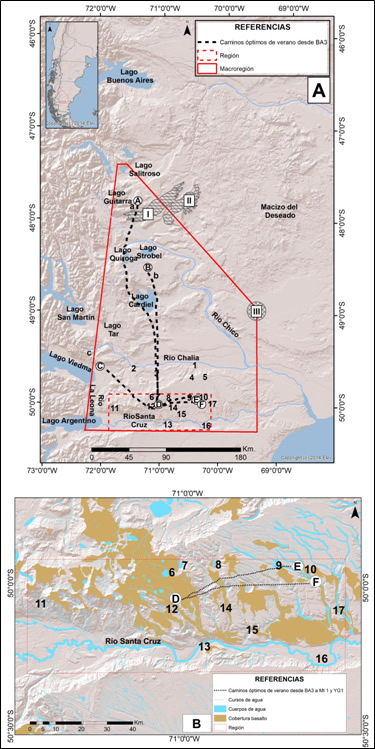

Nuestra región de estudio, que es el área en la que se focalizaron los trabajos del equipo de investigación, limita al norte con el río Chalía, al oeste con el río La Leona, al este con el cañadón Kolian Kaike y al sur con el río Santa Cruz (Figuras 1 y 2). Ocupa un total de 5450 km², con cotas comprendidas entre aproximadamente 100 y 1230 msnm. Está constituida principalmente por mesetas basálticas (Mazzoni y Rabassa 2010; Panza y Franchi 2002) y una serie de cañadones con dirección general norte-sur que desembocan en el río Santa Cruz (Panza y Franchi 2002) (Figura 2), los cuales pudieron ser utilizados para la circulación (Franco 2008; Franco et al. 2014a). También podían proporcionar reparo y agua, dado que en algunos sectores alcanzan la napa freática, resultando atractivos tanto para animales como para humanos (Brook et al. 2013; Franco et al. 2016a; Mazzoni y Rabassa 2010). En la región también se encuentran lagunas y bajos lagunares, tanto permanentes como estacionales (Mazzoni y Rabassa 2010).

La mayor cantidad de ocupaciones humanas en la región de estudio corresponden al Holoceno tardío, alcanzando tiempos históricos (Burmeister 1892 [1891]; Cirigliano 2016; Cirigliano y Vommaro 2014; Darwin 1945 [1842]; Franco 2008, 2013; Franco et al. 2007a, 2007b, 2014a, 2016b; Gradin 1976, 2000; Moreno 2007 [1876-1877]; entre otros). Durante este período, existieron variaciones ambientales que incluyeron episodios de humedad y aridez (Franco et al. 2016a; Ohlendorf et al. 2014). Dada la disponibilidad de agua, durante estos últimos los espacios basálticos debieron tornarse más atractivos para los animales y el hombre.

Desde la década de 1970 los trabajos arqueológicos establecieron similitudes en repertorios de arte rupestre entre los cañadones de la margen norte del río Santa Cruz y las mesetas basálticas ubicadas al norte de este espacio (Gradin 1976). Gradin (1976) propuso que la vinculación estilística entre los diversos sitios que presentan grabados de pisadas en Patagonia centro-meridional representaría la existencia de un circuito de movilidad estacional entre las mesetas que se ocuparían en verano y las zonas bajas próximas a las cuencas de lagos y ríos, que se ocuparían en invierno. A su vez, este autor también afirmó que la dispersión de este estilo estaría asociado a rutas de grupos Tehuelches meridionales (Gradin 1976). A ello se suman observaciones y registros de otros autores, que plantearon vínculos intra e interregionales en función de la dispersión espacial de motivos rupestres grabados de pisadas, en su mayoría de animales y también algunas humanas (Belardi y Goñi 2006; Goñi et al. 2009; Gradin 1976, 2001, 2003; Menghin 1957; Re 2010). Posteriormente, se sumaron motivos de guanacos producidos mediante técnicas de grabado, que están presentes tanto en la meseta del Strobel como en la meseta del Tobiano -Lago Viedma- (Belardi et al. 2016; Re 2017) y en los cañadones de la margen norte del río Santa Cruz (Fiore y Acevedo 2018; Fiore y Ocampo 2009; Franco 2008; Gradin 2000, 2001).

El arte rupestre de los cañadones de la margen norte del rio Santa Cruz se caracteriza por su profusión en frecuencia y variedad de motivos, por su concentración en zonas de cañadones y por su distribución en amplias extensiones espaciales (Acevedo et. al. 2010, 2012-2014; Fiore y Ocampo 2009; Franco 2008; Franco et al. 2014a). Si bien en toda la región son más frecuentes los motivos grabados que los pintados (Acevedo et. al. 2010, 2012-2014; Fiore y Acevedo 2018; Fiore y Ocampo 2009; Franco et al. 2014a), existen similitudes y diferencias de carácter cualitativo y cuantitativo entre los cañadones Yaten Guajen y El Lechuza (Figuras 1 y 2), que fueron analizadas en profundidad (Acevedo et. al. 2010, 2012-2014; Fiore y Ocampo 2009). Las similitudes incluyen la presencia de motivos de pisadas de animales en la mayoría de las localidades, así como el uso constante del grabado -especialmente de la técnica de piqueteado- y el empleo menos frecuente de la pintura (Acevedo et. al. 2010, 2012-2014; Fiore y Ocampo 2009; Gradin 2000, 2003). Las diferencias, en cambio, incluyen la presencia de motivos zoomorfos como matuastos y guanacos grabados en el cañadón El Lechuza y, en el último caso, en el cañadón El Cordero -Bajada del Dibujo-, mientras que están ausentes hacia el este de estos espacios (Acevedo et al. 2012-2014; Fiore y Ocampo 2009; Franco 2008; Molina 1972). Estos motivos están presentes en la cercana meseta del Strobel (Acevedo et. al. 2010, 2012-2014; Belardi y Goñi 2006; Fiore y Acevedo 2018; Fiore y Ocampo 2009; Franco 2008; Franco et al. 2014; Re 2010) y en la meseta del Tobiano (Belardi et al. 2016; Re 2017) (Figura 1).

Otras investigaciones (Franco 2008; Franco et al. 2007a, 2007b, 2014a, 2014b, 2020; entre otros) mostraron la alta frecuencia de artefactos confeccionados en obsidiana negra en los cañadones del norte del río Santa Cruz. Los análisis geoquímicos realizados sobre estos artefactos indicaron que provenían de fuentes ubicadas al norte, pudiendo tratarse de la fuente secundaria de Pampa del Asador y su cono aluvial (Belardi et al. 2006b; Espinosa y Goñi 1999; Stern 1999; entre otros), o de la fuente secundaria de 17 de Marzo, ya que poseen igual composición geoquímica (Figura 1) (Franco et al. 2014a, 2014b, 2015, 2017, 2020). La abundancia de obsidiana negra también ha sido mencionada para los espacios ubicados al noroeste (Belardi et al. 2013, 2019; Cassiodoro et al. 2013; Espinosa et al. 2009; entre otros). Esto permite plantear la existencia de conexiones entre estos espacios (Belardi et al. 2006b; Franco et al. 2007a, 2014a, 2014b; entre otros).

Figura 1: Región y macroregión de estudio. Referencias: A. CG3. B. K25 LFV. C. PL1. D. BA3. E. Mt1. F. YG1. a. Meseta del lago Guitarra. b. Meseta del Strobel. c. Meseta del Tobiano. 1. Cañadón Mank Aike. 2. Arroyo de los Paisanos. 3. Laguna Amenida. 4. Cañadón Grande. 5. Cañadón Corpen Aike. 6. Laguna Cháltel o Azul. 7. Laguna Betty. 8. Laguna Barrosa. 9. Cañadón Yaten Guajen. 10. Cañadón Mercerá. 11. Cañadón La Laurita. 12. Cañadón El Lechuza. 13. Cóndor Cliff. 14. Cañadón El Cordero. 15. Cañadón de las Cuevas. 16. La Barrancosa. 17. Cañadón Kolian Kaike. I. Pampa del Asador II. Abanico aluvial de Pampa del Asador. III. 17 de Marzo.

Dado el planteo de estas conexiones, basadas en la existencia de similitudes en motivos y técnicas rupestres entre los cañadones del norte del río Santa Cruz y las mesetas y lagos ubicados al noroeste, además de la presencia de artefactos de obsidiana negra y dataciones correspondientes al Holoceno tardío, se consideró útil analizar de manera exploratoria cuáles serían las vías de circulación humana de menor costo energético entre ellos. Gradin (1976) planteó también relaciones con el lago Buenos Aires y existen también semejanzas con motivos y técnicas rupestres presentes más hacia el norte, en el Macizo del Deseado (Aguerre y Gradin 2003; Carden 2008). A pesar de estas consideraciones, es importante destacar que en los últimos años se ha enfatizado el papel de la meseta del Strobel como concentrador de poblaciones humanas (Belardi y Goñi 2006; entre otros) y de Pampa del Asador y su cono aluvial como fuente de aprovisionamiento de obsidiana negra (Belardi et al. 2006b; Espinosa y Goñi 1999; Franco et al. 2020; Stern 1999; entre otros), motivo por el cual se decidió, en este análisis exploratorio, analizar las vías de circulación focalizándonos en el espacio comprendido entre ellos y los cañadones del río Santa Cruz.

A efectos de la construcción de estos modelos se definió una macroregión, que es la que involucra estas similitudes en motivos y técnicas rupestres, la presencia de artefactos en obsidiana negra y la existencia de fechados similares. La macroregión está comprendida entre el lago Salitroso al norte, los lagos Viedma y San Martín al oeste, el río Chico al este y el río Santa Cruz al sur (Figura 1). Se trata de un área de 46820 km², con cotas máximas de 2056 msnm, encontrándose nuestra región de estudio en su extremo sur.

Metodología

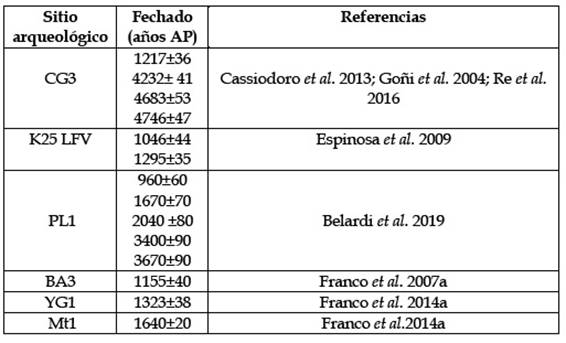

Con el propósito de evaluar posibles vías de circulación humana se modelaron, a partir de la aplicación de SIG, caminos óptimos entre sitios arqueológicos. Los criterios utilizados para la selección de estos sitios fueron tres: a) que tengan una cronología asignable al Holoceno tardío; b) que tengan arte rupestre con presencia de tipos de motivos grabados de pisadas (de felino, de ave -tridígitos-, de guanaco y/o de humanos) en el sitio mismo o a distancias inferiores a 1 km de ellos; y c) que registren la presencia de artefactos líticos confeccionados en obsidiana negra. La co-presencia de estos tres rasgos en los sitios tomados como puntos de origen y de destino de cada camino se eligió a priori del análisis de las vías de circulación mediante SIG; a posteriori se evaluó la presencia/ausencia de cada una de estas evidencias a una distancia máxima, en todas las direcciones, de 10 km de cada camino, evitando cualquier posible razonamiento tautológico. En tal sentido, la presencia de evidencia arqueológica que confirme los criterios que caracterizan a los sitios de origen/destino de cada camino refuerza la noción de que esos caminos comparten no solo similitudes en sus extremos, sino también rasgos arqueológicos en su interior. Finalmente, se contrastaron los modelos de invierno y verano con la Línea de Base ya mencionada.

Dichos caminos hacen referencia a sectores del terreno que requieren menor esfuerzo en términos de energía invertida (costo) al ser recorridos por un individuo (Conolly y Lake 2006). Se plantea un trabajo exploratorio, en el que se implementó la metodología utilizada por López Romero (2005), la cual consiste en simular potenciales corredores de comunicación que cubren el trayecto entre dos o más puntos determinados con anterioridad en función del costo mínimo de recorrido de una capa ráster previamente confeccionada. La capa ráster que contiene una variable de costo se conoce como superficie de fricción. El valor de cada celda de esta superficie indica el costo que supone recorrer dicha celda (López Romero 2005). Este costo fue asignado por los investigadores a partir de la experiencia previa en el terreno y ponderando los diferentes valores para cada variable en una escala numérica, que oscila entre 1 y 250, implicando el aumento en el valor un incremento proporcional en el costo de fricción. Dicho valor expresa la resistencia ofrecida por el terreno para desplazarse desde un punto del espacio a otro. De este modo, el análisis de capas que contengan variables tales como las aquí analizadas permite calcular los costos globales de desplazarse a lo largo de toda la extensión de la capa, así como evaluar la mejor forma de hacerlo para minimizarlos (Cirigliano y Pallo 2015; López Romero 2005; Magnin 2013; Mateucci et al. 2011; Pallo y Borrero 2015; entre otros). No obstante, existen diferencias entre los costos para los grupos cazadores-recolectores del pasado y para los grupos humanos actuales. Con el objetivo de considerar estas diferencias, se tiene en cuenta la experiencia de campo de los investigadores, además de información etnoarqueológica, etnográfica y etnohistórica referidas a factores que dificultan y/o atraen a los cazadores-recolectores (Binford 1980; Borrero 1994-1995; Borrero y Manzi 2007; Brook et al. 2013, 2015; Goñi et al. 2004; Kelly 1995; Lista 2007 1879; Moreno 2007 1876-1877; Veth 2005; entre otros).

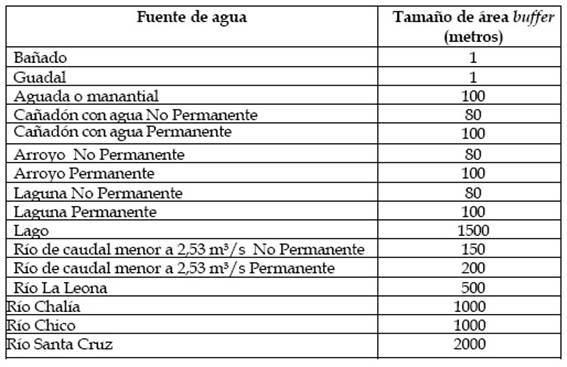

Las variables modeladas para el trazado de caminos óptimos fueron: cota, pendiente del terreno, carga nívea, fuentes de agua -temporaria y permanente- y cobertura de basalto. Cabe señalar que, a pesar de que los espacios analizados estuvieron sujetos a variaciones ambientales durante el Holoceno tardío (Brook et al. 2013; Franco et al. 2016a; Goñi et al. 2004), el impacto de éstas sobre las variables analizadas no será considerado aquí, previéndose su modelación en el futuro, cuando se cuente con mayor cantidad de información paleoambiental. Por lo tanto, para cada variable se tuvieron en cuenta sus características actuales, las que constituyen un punto de partida para estos estudios. Se consideraron como atractores los márgenes de cursos y cuerpos de agua en base a lo propuesto por diferentes investigadores, quienes sugieren que los valles de ríos, arroyos, cañadones y/o costas de lagos serían las vías más aptas para el desplazamiento humano, debido a la suavidad de sus pendientes y a los recursos allí disponibles (Belardi et al. 2006a; Binford 1980; Borrero 1994-1995; Borrero y Manzi 2007; Kelly 1995; Mateucci et al. 2011; entre otros).

Para confeccionar las capas de cada variable y los caminos óptimos se aplicaron distintos procesos de análisis espacial a partir del software ArcGis10. La cartografía utilizada consistió en: a) capa de pendiente del terreno y capa de carga nívea modeladas a partir de un mosaico formado por la unión de trece Modelos Digitales de Elevación -MDE- provenientes de Shuttle Radar Topography Mission -SRTM- de 3601x3601 pixeles (1 grado por 1 grado) y una grilla de 1 arco/segundo (aproximadamente 30 m), b) capa de cobertura de basalto vectorizada utilizando como base hojas geológicas del Servicio Geológico Minero Argentino -SEGEMAR- de escala 1:250000 (Gilio 2017, 2018) y c) capas de mallines, cursos y cuerpos de agua, provenientes del SIG 250 del Instituto Geográfico Nacional Argentino -IGN- de escala 1:250000 (Instituto Geográfico Nacional 2013-2017).

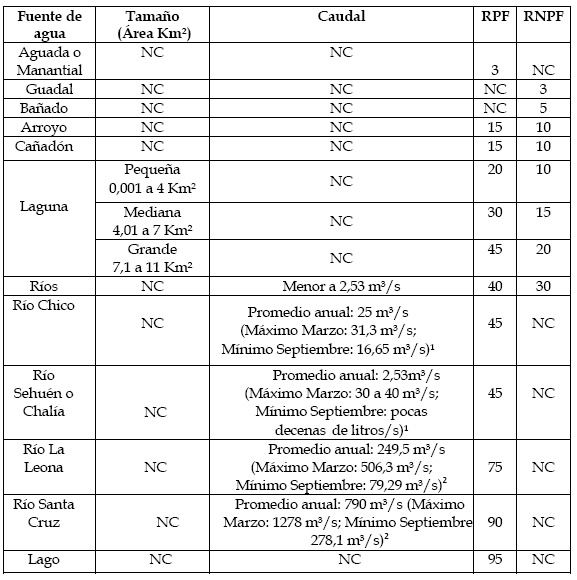

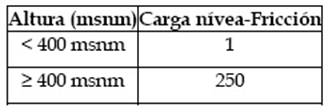

En un trabajo previo se presentó información relativa a los criterios utilizados para definir los costos de fricción asignados a la pendiente del terreno, cobertura de basalto, mallines, cursos y cuerpos de agua (Gilio 2018). El valor otorgado en ese trabajo a las fuentes de agua fue modificado debido a que el espacio involucrado es diferente, especificándose en la Tabla 1 los valores atribuidos. También se agregó aquí el costo de la carga nívea, que no era relevante para el otro trabajo. En este último caso, consideramos que su presencia pudo haber influido en las decisiones humanas, no sólo por la fricción que genera al tránsito humano, sino también por la disminución en la disponibilidad y visibilidad de recursos. De acuerdo con Sturzenbaum y Borrelli (2001) se considera a los sectores ubicados por encima de los 400 msnm como de uso estacional. Para elaborar el ráster de superficie de fricción de carga nívea se asignó un costo de fricción a las alturas contenidas en el MDE (Tabla 2).

Tabla 1: Valores de fricción asignados a fuentes de agua según su régimen y nivel de caudal. Referencias. RPF: Régimen permanente fricción; RNPF: Régimen no permanente fricción. NC: No corresponde. m³/s: metro cúbico por segundo.

Tabla 2: Valores de fricción según la presencia de carga nívea. Referencias. msnm: metros sobre el nivel del mar.

Posteriormente, se confeccionó una capa de áreas buffer o áreas de influencia (ver Olaya 2014) en torno a las márgenes fluviales y lacustres de diferente tamaño, como una forma de ponderar el nivel de atracción que generarían para los grupos humanos en función, por ejemplo, de su grado de predictibilidad y disponibilidad (Tabla 3).

Tabla 3: Tamaño de áreas buffer para fuentes de agua. Para el caso de bañado y guadal, si bien no aplica para áreas de influencia, se otorga un valor de 1 (uno) por requerimientos técnicos del software. Referencias: m³/s: metro cúbico por segundo.

Una vez confeccionadas las capas para cada variable, éstas se convirtieron a ráster de superficie de fricción. Luego estas capas se sumaron mediante distintos procesos de álgebra de mapas y se restó la capa de áreas buffer, por considerarlas como sectores atractores para la circulación humana. A continuación, se generaron capas de costo acumulado -Cost Weighted- hacia cada sitio arqueológico de origen de los caminos óptimos. El costo acumulado de cada celda representa el valor del costo total a recorrer desde una celda de origen a la celda de destino más cercana, desplazándose por la ruta óptima (Olaya 2014). Se obtuvo como resultado una capa de fricción sobre la cual se trazaron los caminos óptimos. Cabe señalar que, debido a que el riesgo ambiental es distinto en diferentes épocas del año, se realizó un modelo de circulación de verano y uno de invierno, agregándose en este último la capa de carga nívea.

En la macroregión de estudio existen al menos seis sitios que comparten las tres características mencionadas que permitieron plantear las conexiones entre esos espacios: presencia de grabados de pisadas, de artefactos líticos de obsidiana negra y fechados del Holoceno tardío (Tabla 4)³. En el caso de la macroregión, se incluyen, de norte a sur, los sitios Cañadón Guitarra 3 (CG3), K25 Laguna del Faldeo Verde (K25 LFV) y Punta del Lago 1 (PL1). El sitio CG3 (Cassiodoro et al. 2013; Re et al. 2016) se encuentra ubicado en el cañadón homónimo (Figura 1, Tabla 4); K25 LFV (Espinosa et al. 2009; Re 2010) se localiza sobre la meseta del Strobel, en un paredón basáltico entre dos lagunas (Figura 1, Tabla 4) y PL1 (Belardi et al. 2016; 2019; Goñi et al. 2007; Menghin 1957; Schobinger y Gradin 1985), previamente denominado Punta del Lago Viedma (Menghin 1957; Schobinger y Gradin 1985), en la margen izquierda del lago homónimo (Figura 1, Tabla 4). En la región, los sitios que comparten estas características son, de oeste a este, Bi Aike 3 (BA3) ubicado en el cañadón El Lechuza (Figuras 1 y 2, Tabla 4) (Franco et al. 2007a y b), Yaten Guajen 1 (YG1) ubicado en el cañadón Yaten Guajen (Figuras 1 y 2, Tabla 4) (Cirigliano 2016; Franco et al. 2007a, 2014a) y Mercerat 1 (Mt1) localizado en el cañadón Mercerá (Figuras 1 y 2, Tabla 4) (Cirigliano 2016; Cirigliano y Vommaro 2014; Fiore y Acevedo 2018; Fiore y Ocampo 2009; Franco et al. 2014a).

Si bien la macroregión ocupa un área mayor que la región, se consideró la misma cantidad de sitios en cada una de ellas como punto de origen y destino de los caminos, ya que éstos sólo fueron utilizados para la generación de los modelos que vinculaban estos espacios. Para el caso de la macroregión, se seleccionaron sitios que además de compartir las características especificadas, se encuentren ubicados en sectores extremos de la misma, como así también en diferentes geoformas, ya que tal como se indicó previamente, CG3 se encuentra en un cañadón, K25 LFV sobre una meseta entre dos lagunas y PL1 en la costa de un lago.

Tabla 4: Sitios arqueológicos utilizados para el modelado de caminos óptimos estacionales con sus respectivas cronologías.

Este análisis dio como resultado una serie de caminos que vinculaban la macroregión. Por otra parte, a efectos de entender la circulación dentro de los cañadones de la margen norte del río Santa Cruz, se modelaron caminos entre sitios localizados en cañadones que se encuentran a más de 50 km de distancia entre sí (El Lechuza y Yaten Guajen). Una vez generados los modelos de circulación, se describió el trayecto de cada camino de invierno y verano comparándose el trazado y longitud de cada uno de ellos.

Como se mencionó, posteriormente y para el caso de la región, se comparó el trazado de cada camino de invierno y verano con el registro arqueológico presente a 10 km de distancia máxima en todas las direcciones, entendiendo que es una distancia diaria promedio cubierta por un cazador-recolector (Kelly 2013). Se diferenció entre 1) hallazgos aislados -un artefacto-, 2) concentraciones -dos a 24 artefactos- y 3) sitios arqueológicos -25 o más artefactos- (sensu Borrero et al. 1992), distinguiéndose en todos los casos la presencia/ausencia de artefactos líticos confeccionados en obsidiana negra, los sitios con cronologías del Holoceno tardío y describiéndose además la presencia/ausencia de motivos rupestres grabados y/o pintados (sin considerar los tipos de motivos presentes), así como de estructuras de roca que pudieran sugerir la reutilización de estos espacios. Para ello se utilizó tanto información publicada (Cirigliano 2016; Cirigliano y Vommaro 2014; Fiore y Ocampo 2009; Franco 2008; Franco et al. 2007a, 2007b, 2014a; Molina 1967) como inédita generada por el equipo de investigación.

Por último, y a efectos de evaluar los resultados en relación con la cuenca del río Santa Cruz, la información obtenida se contrastó con la procedente de la Línea de Base arqueológica de las presas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz (Franco en EBISA 2017, Franco en Serman y Asociados 2015). En este sentido, el eje de la presa Cóndor Cliff está próximo a la desembocadura del cañadón El Lechuza, mientras que el eje de la presa La Barrancosa coincide con la del cañadón Yaten Guajen (Figura 1). En estos trabajos de impacto se muestreó un total de aproximadamente 14 km² entre ambas márgenes del río (curso superior y medio) y sus espacios aledaños, con el propósito de evaluar preliminarmente la sensibilidad arqueológica superficial a lo largo de 135 km en línea recta. Debido a la amplitud del espacio por relevar, éste fue dividido en 18 áreas o polígonos, denominados con letras desde A a R, sobre la base de estudios previos de imágenes satelitales obtenidas mediante Google Earth y los conocimientos preexistentes de espacios utilizados por los cazadores-recolectores. Dentro de cada uno de esos polígonos se realizaron transectas y estaciones de muestreo, dependiendo de las características de cada uno de los ambientes relevados. Para la contrastación se analizó en qué casos estos caminos se acercaban al río Santa Cruz, comparándose luego la frecuencia de caminos óptimos y la densidad de sitios y concentraciones por km². Se tuvo en cuenta el registro arqueológico presente hasta una distancia máxima de 10 km de cada camino en todas las direcciones. Para el cálculo de la densidad de sitios y concentraciones por km² se calculó el total del área muestreada, ya sea mediante transectas o estaciones de muestreo. Para el análisis de la relación entre la densidad de sitios y concentraciones por km² y la frecuencia de caminos óptimos se calculó el coeficiente de correlación de Spearman mediante el uso del software PAST 2.17c (Hammer et al. 2001). Para este análisis se descartaron aquellos polígonos que se encontraban sobre dunas activas (Franco en Ebisa 2017), ya que éstas generan alteraciones significativas en las condiciones de preservación y visibilidad del registro arqueológico a raíz de los procesos postdepositacionales intervinientes (Shiner 2009; entre otros). Por otra parte, el polígono P también fue excluido del análisis ya que no presentaba muestreos en margen norte del río Santa Cruz.

En primer lugar se describen y comparan los trayectos de los modelos de caminos óptimos de invierno y verano en la macroregión, para focalizarse luego en la región.

Descripción de los trayectos de los caminos óptimos de invierno y verano

Circulación en la macroregión en invierno:

a.1) Desde BA3: en este caso, los puntos de destino son los sitios CG3, K25 LFV y PL1. La ruta hacia CG3 desciende por el cañadón El Lechuza hasta el río Santa Cruz y continúa hacia el este, siguiendo su cauce hasta la desembocadura del cañadón Yaten Guajen. A continuación, atraviesa otros cañadones, bordeando un sector de mesetas basálticas. Posteriormente, atraviesa los ríos Chalía y Chico en proximidades de su confluencia en dirección noroeste. Luego, se desvía hacia el oeste alejándose del curso del río Chico hasta llegar a CG3 (Figura 3a). Este camino se superpone parcialmente con ciertos tramos de la ruta 2 propuesta por Belardi y colaboradores (2009).

El camino hacia K25 LFV, en cambio, asciende por sectores de meseta basáltica, pasando al este de la laguna Azul y luego al oeste de laguna Amenida. A continuación, atraviesa el río Chalía por su cuenca media y bordea el lago Cardiel por su margen este hasta llegar a K25 LFV (Figura 3A). Este camino se superpone parcialmente con ciertos tramos de la ruta 1 propuesta por Belardi y colaboradores (2009).

La ruta hacia PL1, al igual que la primera de las mencionadas desciende por el cañadón El Lechuza hasta el río Santa Cruz. Luego sigue por su valle hacia el oeste, cruzando distintos cañadones hasta alcanzar el río La Leona, siguiendo su cauce hasta PL1 (Figura 3a).

a.2) Desde YG1 y Mt1: Si bien estos sitios están ubicados a 8 km de distancia entre sí, están localizados en diferentes cañadones y la modelización dio por resultado la existencia de variaciones en parte de los recorridos. La principal diferencia se encuentra en los caminos que conducen a K25 LFV. Mientras que en el caso de Mt1 se dirige directamente hacia el norte, siguiendo el cañadón Mercerat, el de YG1 sigue el curso del cañadón hacia el sur para dirigirse luego al este y cruzar distintos cañadones, entre ellos el Kolian Kaike. Cabe señalar que allí se registró la presencia de grabados rupestres, tanto en los trabajos de Gradin (2000) como en los de nuestro equipo (Franco et al. 2018). Este camino se dirige luego hacia el noroeste. Los caminos que conducen desde YG1 y Mt1 a K25 LFV se unen al este del Lago Cardiel (Figura 4), superponiéndose parcialmente con ciertos tramos de la ruta 1 propuesta por Belardi y colaboradores (2009).

Los caminos desde Mt1 hacia CG3 y PL1 se dirigen aguas abajo siguiendo el curso del cañadón y, al alcanzar el cañadón Yaten Guajen, se unen con los caminos que parten de YG1. En el caso de CG3 se dirigen hacia el este y, al igual que en el caso anterior, atraviesan varios cañadones, incluido el Kolian Kaike. Siguen luego hacia el norte cruzando la confluencia de los ríos Chalía y Chico, siguiendo posteriormente el curso de este último en dirección noroeste, hasta alcanzar las proximidades de la fuente de obsidiana negra de Pampa del Asador, la que bordea hasta alcanzar CG3. Estos caminos se superponen parcialmente con ciertos tramos de la ruta 2 propuesta por Belardi y colaboradores (2009). En el caso de PL1, en cambio, los caminos desde Mt1 y YG1 se dirigen hacia el sudoeste atravesando distintos cañadones hasta alcanzar el valle del río Santa Cruz. Luego siguen su cauce en dirección oeste hasta alcanzar el río La Leona, por donde asciende hasta llegar a PL1 (Figura 4).

Figura 3: (a y b). Caminos óptimos de invierno desde Bi Aike 3. Referencias: A. CG3. B. K25 LFV. C. PL1. D. BA3. E. Mt1. F. YG1. a. Meseta del lago Guitarra. b. Meseta del Strobel. c. Meseta del Tobiano. 1. Cañadón Mank Aike. 2. Arroyo de los Paisanos. 3. Laguna Amenida. 4. Cañadón Grande. 5. Cañadón Corpen Aike. 6. Laguna Cháltel o Azul. 7. Laguna Betty. 8. Laguna Barrosa. 9. Cañadón Yaten Guajen. 10. Cañadón Mercerá. 11. Cañadón La Laurita. 12. Cañadón El Lechuza. 13. Cóndor Cliff. 14. Cañadón El Cordero. 15. Cañadón de las Cuevas. 16. La Barrancosa. 17. Cañadón Kolian Kaike. I. Pampa del Asador II. Abanico aluvial de Pampa del Asador. III. 17 de Marzo.

Circulación en la región en invierno:

Como ya se mencionó, dadas las ya señaladas semejanzas y diferencias entre los tipos de motivos rupestres presentes en los cañadones de El Lechuza y Yaten Guajen, se exploraron caminos entre sitios localizados en ellos.

b.1) Desde BA3: los caminos hacia los sitios YG1 y Mt1 coinciden en sus recorridos (Figura 3b). Estos descienden por el cañadón El Lechuza y siguen por el valle del río Santa Cruz hacia el este, cambiando su sentido al nordeste a la altura de la desembocadura del cañadón de Las Cuevas, atravesando varios cañadones hasta alcanzar el cañadón Yaten Guajen y el sitio YG1, siguiendo luego por el cañadón Mercerá hasta alcanzar Mt1 (Figura 3b). No existen variaciones si el camino se realiza en sentido inverso (Figura 3b).

Figura 4: Caminos óptimos de invierno desde Yaten Guajen 1 y Mercerat 1. Referencias: A. CG3. B. K25 LFV. C. PL1. D. BA3. E. Mt1. F. YG1. a. Meseta del lago Guitarra. b. Meseta del Strobel. c. Meseta del Tobiano. 1. Cañadón Mank Aike. 2. Arroyo de los Paisanos. 3. Laguna Amenida. 4. Cañadón Grande. 5. Cañadón Corpen Aike. 6. Laguna Cháltel o Azul. 7. Laguna Betty. 8. Laguna Barrosa. 9. Cañadón Yaten Guajen. 10. Cañadón Mercerá. 11. Cañadón La Laurita. 12. Cañadón El Lechuza. 13. Cóndor Cliff. 14. Cañadón El Cordero. 15. Cañadón de las Cuevas. 16. La Barrancosa. 17. Cañadón Kolian Kaike. I. Pampa del Asador II. Abanico aluvial de Pampa del Asador. III. 17 de Marzo.

c) Circulación en la macroregión en verano:

c.1) Desde BA3: en este caso, los caminos tienen como puntos de destino los sitios CG3, K25 LFV y PL1. El primero de ellos asciende por sectores de meseta basáltica y sigue por la margen oeste de la laguna Betty, para luego cruzar el río Chalía en su cuenca media. Luego, continúa por la margen oeste del lago Cardiel, cruzando el río homónimo hasta bordear el sector oeste de la meseta del Strobel. Sigue por la margen izquierda del lago Quiroga y cruza un sector de Pampa del Asador hasta llegar a CG3 (Figura 5a). El camino hacia K25 LFV coincide con el trayecto de invierno, pero ubicándose a unos de 6 km de distancia al oeste. Luego, a 20 km de distancia del río Chalía, se superpone con el de invierno (Figura 5a). Este camino se superpone parcialmente con ciertos tramos de la ruta 1 propuesta por Belardi y colaboradores (2009). El camino hacia PL1 atraviesa sectores de meseta basáltica en dirección noroeste y cruza el arroyo de Los Paisanos hasta el sitio (Figura 5a).

c.2) Desde YG1 y Mt1: estos caminos, que tienen como puntos de destino los sitios CG3, K25 LFV y PL1, coinciden a partir de Mt1. Para llegar a CG3 ascienden en dirección norte, cruzan el río Chalía en su cuenca media y continúan hacia el norte atravesando un conjunto de arroyos y cañadones. Bordean la meseta del Strobel por el este, a 17 km del lago homónimo y cruzan el río Chico en su cuenca superior, accediendo a CG3 luego de atravesar un sector de la Pampa del Asador (Figura 6). La ruta hacia K25 LFV asciende por el cañadón Mercerá, luego sigue en dirección norte atravesando un conjunto de bañados hasta el río Chalía, posteriormente gira hacia el oeste hasta llegar a la margen este del lago Cardiel, donde se superpone con el camino de invierno y sigue hacia el norte hasta llegar a K25 LFV (Figura 6). Estos caminos coinciden parcialmente con ciertos tramos de las rutas 1 y 2 propuestas por Belardi y colaboradores (2009). El camino hacia PL1 asciende en dirección noroeste por sectores de suaves pendientes hasta llegar a la margen derecha del río Chalía, siguiendo por este hasta el punto de destino (Figura 6).

d) Circulación en la región en verano:

d.1) Desde BA3: los caminos hacia los sitios YG1 y Mt1 se dirigen hacia el nordeste, bordean la cobertura de basalto y atraviesan el cañadón El Cordero hasta llegar a YG1 y Mt1 (Figura 5b). Cabe señalar que en este cañadón se ha detectado la presencia de grabados rupestres (Fiore y Ocampo 2009). No se observan variaciones si se consideran los caminos inversos (Figura 5b).

Figura 5: (a y b). Caminos óptimos de verano desde Bi Aike 3. Referencias: A. CG3. B. K25 LFV. C. PL1. D. BA3. E. Mt1. F. YG1. a. Meseta del lago Guitarra. b. Meseta del Strobel. c. Meseta del Tobiano. 1. Cañadón Mank Aike. 2. Arroyo de los Paisanos. 3. Laguna Amenida. 4. Cañadón Grande. 5. Cañadón Corpen Aike. 6. Laguna Cháltel o Azul. 7. Laguna Betty. 8. Laguna Barrosa. 9. Cañadón Yaten Guajen. 10. Cañadón Mercerá. 11. Cañadón La Laurita. 12. Cañadón El Lechuza. 13. Cóndor Cliff. 14. Cañadón El Cordero. 15. Cañadón de las Cuevas. 16. La Barrancosa. 17. Cañadón Kolian Kaike. I. Pampa del Asador II. Abanico aluvial de Pampa del Asador. III. 17 de Marzo.

Figura 6: Caminos óptimos de verano desde Yaten Guajen 1 y Mercerat 1. Referencias: A. CG3. B. K25 LFV. C. PL1. D. BA3. E. Mt1. F. YG1. a. Meseta del lago Guitarra. b. Meseta del Strobel. c. Meseta del Tobiano. 1. Cañadón Mank Aike. 2. Arroyo de los Paisanos. 3. Laguna Amenida. 4. Cañadón Grande. 5. Cañadón Corpen Aike. 6. Laguna Cháltel o Azul. 7. Laguna Betty. 8. Laguna Barrosa. 9. Cañadón Yaten Guajen. 10. Cañadón Mercerá. 11. Cañadón La Laurita. 12. Cañadón El Lechuza. 13. Cóndor Cliff. 14. Cañadón El Cordero. 15. Cañadón de las Cuevas. 16. La Barrancosa. 17. Cañadón Kolian Kaike. I. Pampa del Asador II. Abanico aluvial de Pampa del Asador. III. 17 de Marzo.

Comparación de los trayectos de los caminos óptimos de invierno y verano

Al comparar ambos, se observa que mientras los caminos de invierno (Figuras 3 y 4) siguen, en general, las márgenes de lagunas, ríos y cañadones, en verano atraviesan sectores de meseta basáltica y, en la mayoría de los casos, cruzan ríos de escaso caudal y cañadones (Figuras 5 y 6). Esta diferencia está relacionada con la carga nívea en invierno y con los valores atribuidos a las diferentes categorías de las variables consideradas en los análisis, como así también al valor atractor otorgado a las márgenes de fuentes de agua para la circulación humana.

Los resultados indican que todos los caminos óptimos de invierno y verano que conectan la región con la macroregión se superponen en cuatro sectores de la cuenca media del río Chalía. Se trata de: a) laguna Amenida), b) cañadón Mank Aike, c) cañadón Grande y (d) cañadón Corpen Aike (Figuras 3 a 6). Cabe destacar que, en tiempos históricos, Corpen Aike habría sido un paradero utilizado por los indígenas como campamento de invierno (Moreno 2007 [1876-1877]; Musters 2005 [1911]). Estos sectores son entonces relevantes para comprender la circulación humana entre los cañadones de la margen norte de la cuenca del río Santa Cruz y las mesetas basálticas localizadas al noroeste, por lo que sería importante explorarlos en el futuro.

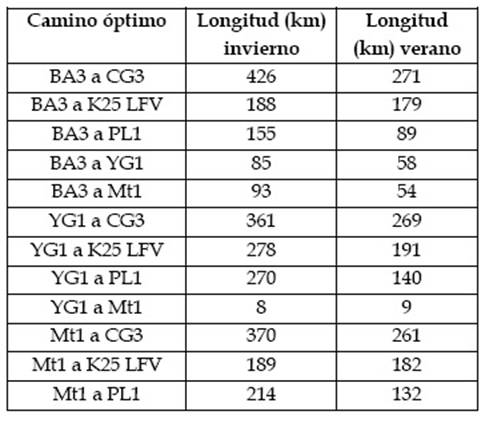

Si se comparan las longitudes de los caminos óptimos de invierno y verano, se observa que, mientras dentro de la región en invierno las longitudes varían entre 8 y 93 km, las de verano oscilan entre 9 y 58 km (Tabla 5). Este resultado es llamativo en tanto que resulta contraintuitivo, puesto que sería esperable que no se caminen distancias mayores en invierno. Sin embargo, cabe destacar que estos son rangos de longitudes, que probablemente están relacionados con evitar las mesetas por la presencia de carga nívea y/o sectores de mayor altura, y que los resultados no necesariamente implican que se hayan transitado efectivamente las distancias máximas generadas por los modelos. En lo que respecta a la macroregión, en invierno presentan longitudes entre 155 km y 426 km, mientras que en verano oscilan entre 89 y 271 km (Tabla 5). Esta diferencia probablemente se deba a que en el primer caso la presencia de carga nívea disminuye las alternativas de circulación. Si bien la presencia de hielo puede favorecer el cruce y/o vadeo de cursos de agua de bajo caudal en invierno, la mayoría de los existentes en la región y macroregión son también atravesables en verano.

En cuanto a la movilidad anual para las mismas latitudes, la recopilación de datos etnográficos realizada por Kelly (2013) indica un rango total máximo de distancias recorridas anualmente comprendido entre 15 y 320 km, con un área total de 190 a 2890 km². Sin embargo, cabe resaltar la diferencia en ambientes y las distintas escalas implicadas en el registro arqueológico y el etnográfico. Además, estas distancias se consideran sólo orientativas, ya que el modelo utilizado ofrece resultados expresados espacialmente como caminos con rangos de extensión variable, los cuales no necesariamente habrían sido transitados siempre de la misma manera por las poblaciones cazadoras-recolectoras. Éste sería especialmente el caso en aquellos caminos que involucran mayores distancias, tales como los que unen BA3, YG1 y Mt1 con CG3. Es, por otra parte, muy probable que parte del registro que vemos se produzca por movimientos diarios dentro de los cañadones basálticos mismos.

Por otro lado, cabe señalar que las menores distancias entre sitios de la región y macroregión corresponden a los caminos de invierno y verano desde BA3 a PL1, que son menores a 190 km (Tabla 5). En este sentido, llaman la atención algunas similitudes en el arte rupestre de los sectores donde se ubican algunos de estos sitios. Se trata, por ejemplo, de los motivos de guanacos grabados presentes tanto en el cañadón El Lechuza, donde se encuentra BA3, así como también 20 km al este en el cañadón El Cordero (Fiore y Ocampo 2009), aunque existen variaciones entre éstos (Franco, obs. pers.), que deben analizarse en mayor detalle. Este tipo de motivo se ha identificado también, entre otros, en la meseta del Tobiano, en proximidades del lago Viedma donde se ubica PL1 (Belardi et al. 2016; Re 2017).

Tabla 5: Comparación de longitudes en línea recta de cada camino óptimo de invierno y verano. Referencias: km.: Kilómetros.

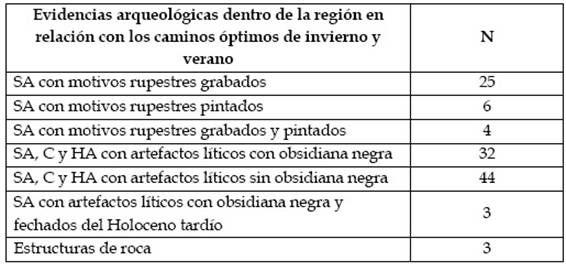

La variación en las evidencias arqueológicas próximas a los caminos óptimos de invierno y verano dentro de la región

A efectos de dar cuenta de la variabilidad en el registro, se analizaron las evidencias arqueológicas localizadas a una distancia máxima de 10 km en todas las direcciones a partir de cada camino, tanto de invierno como verano (Tabla 6).

Se observó que la mayor frecuencia corresponde a sitios arqueológicos, concentraciones y hallazgos aislados con artefactos líticos sin obsidiana negra (n= 44), siguiendo luego sitios arqueológicos, concentraciones y hallazgos aislados con artefactos líticos con obsidiana negra (n= 32), a los cuales le siguen aquellos que presentan motivos rupestres grabados en general, sin distinguir por tipo de motivo (n= 25) (Tabla 6). En general, los resultados indican que las mayores frecuencias se encuentren representadas por conjuntos líticos de diferentes materias primas con y sin obsidiana negra, siendo menos frecuentes los grabados. Por otra parte, la mayor frecuencia de motivos grabados por sobre los pintados refleja el patrón propio de la región (Acevedo et al. 2012-2014; Fiore y Acevedo 2018; Fiore y Ocampo 2009; Franco 2008).

Tabla 6: Frecuencia (n) de evidencias arqueológicas dentro de la región en relación con los caminos óptimos de invierno y verano. Referencias: SA. Sitios arqueológicos. C. Concentraciones. HA. Hallazgos aislados.

Contrastación de los resultados de los modelos de circulación con la Línea de Base del río Santa Cruz

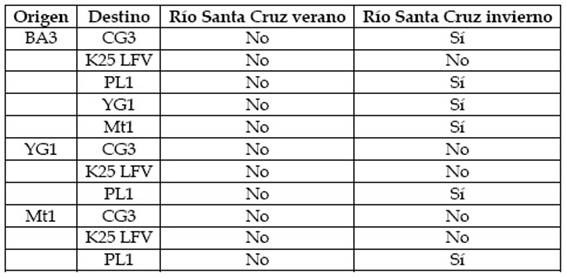

Con el propósito de realizar la contrastación, se observó en qué casos los caminos de invierno y verano se aproximaban a la costa del río Santa Cruz, lugar para el que se contaba con información de la Línea de Base. En la Tabla 7 se sintetizan los resultados. Puede verse que los caminos de verano no se acercan en ningún caso a la cuenca del río Santa Cruz, mientras que sólo ocurre en seis de los once casos de invierno (55 % de los casos), a pesar del valor otorgado a los ríos permanentes como factor de atracción (valor máximo, ver Tabla 3). Cabe señalar que, a pesar de que el cambio en la pendiente podría afectar los recorridos cuando cambia el sentido de la circulación, no se observan modificaciones en nuestro caso, por lo que no se discriminan en la tabla.

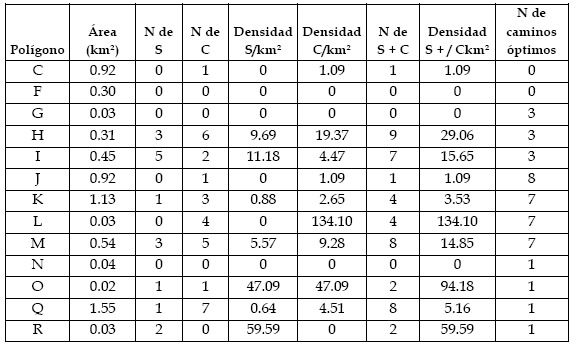

Como se mencionó en la Metodología, para la contrastación se comparó la densidad de sitios y concentraciones por km2 detectados en la Línea de Base con la cantidad total de caminos que atraviesan los polígonos relevados. Dentro de la Línea de Base, los polígonos involucrados son los denominados C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q y R (Tabla 8). Como en el caso anterior, para contabilizar los sitios se tuvo únicamente en cuenta aquéllos que se encontraban a distancias máximas de 10 km de los caminos. Los polígonos D y E no se consideraron en el análisis debido a que se encuentran sobre dunas activas.

Tabla 8: Polígonos relevados en la línea de base: se indican su área, frecuencias de sitios y concentraciones, densidad de sitios y concentraciones, frecuencia de sitios más concentraciones, densidad de sitios más concentraciones y frecuencia de caminos óptimos. Referencias: km. Kilómetros; S. Sitios; C. Concentraciones.

En los polígonos analizados se registró un total de 16 sitios y 30 concentraciones (Tabla 6). Dado que las frecuencias obtenidas están en relación con la superficie relevada en cada caso, los análisis se efectuaron con las densidades. En la Tabla 8 se indica los datos para cada polígono.

En los polígonos analizados se registró un total de 16 sitios y 30 concentraciones (Tabla 6). Dado que las frecuencias obtenidas están en relación con la superficie relevada en cada caso, los análisis se efectuaron con las densidades. En la Tabla 8 se indica los datos para cada polígono.

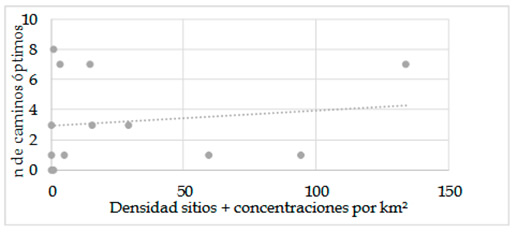

Al analizar la correlación entre la densidad de sitios y concentraciones por km² y la frecuencia (n) de caminos óptimos en torno al río Santa Cruz, se observó que el coeficiente de Spearman es de 0.39 (con una probabilidad de 0.3), lo cual indica una correlación positiva muy débil (Figura 7). Cabe destacar que los valores correspondientes a los polígonos H, L, O y R fueron considerados como extremos y no se utilizaron en el cálculo del coeficiente (Tabla 8).

Figura 7: Gráfico de dispersión que representa la relación entre la frecuencia (n) de caminos óptimos y la densidad de sitios más concentraciones por km² en torno al río Santa Cruz.

Los resultados obtenidos en la contrastación sugieren entonces que sólo una parte del registro arqueológico puede ser entendido a partir de la circulación humana entre los cañadones y entre sitios localizados en éstos y espacios ubicados al noroeste. El hecho de que la tendencia sea débil sugiere que existen otros atractivos para la utilización del río Santa Cruz, como lo han señalado diversos autores (Borrero 1994-95; Borrero y Manzi 2007; Borrero et al. 2008; entre otros).

Síntesis y perspectivas futuras

Los modelos exploratorios aquí desarrollados posibilitaron plantear posibles caminos para la circulación humana dentro de la macroregión, tanto en verano como en invierno. Algunos de estos caminos coinciden parcialmente con aquellos planteados por otros investigadores para el oeste de este espacio (Belardi et al. 2009).

Los modelos estacionales permitieron ubicar sectores en donde los caminos se superponen y donde es posible esperar mayores evidencias de presencia humana, los que sería necesario explorar en el futuro, como en el caso de la cuenca media del río Chalía.

Por otra parte, los resultados obtenidos sugieren que el río Santa Cruz no jugó un papel importante ni en la circulación entre los cañadones ni entre éstos y las mesetas y lagos ubicados al noroeste, con la excepción de algunos casos en invierno. La comparación del modelado de los caminos con los resultados de la Línea de Base muestra una correlación muy débil, lo que también apunta en el mismo sentido.

Los resultados parecen señalar que el río Santa Cruz ejercía atracción en sí mismo, lo que se relacionaría con la importancia de los ríos como fuentes de agua y de los recursos disponibles en sus márgenes (e.g. Binford 1980; Borrero 1994-95; Borrero y Manzi 2007; Borrero et al. 2008; Brook et al. 2013; Kelly 1995, 2013; Veth 2005). En el caso del río Santa Cruz, de manera adicional, al correr en sentido oeste-este facilita la circulación entre espacios con recursos muy diferentes, como el bosque y la costa marítima. Por otra parte, los resultados obtenidos apuntarían también a reforzar la importancia de los cañadones en sí mismos, probablemente debido a que, en algunos casos, tienen disponibilidad de agua permanente porque alcanzan la napa freática (Brook et al. 2013).

Agradecimientos: Los trabajos fueron efectuados en el marco de los proyectos UBACyT 20020170100663BA, 20020130100664BA y PICT 2015-2038. Nuestro agradecimiento a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de Santa Cruz y a las Direcciones de Turismo y Cultura de Comandante Luis Piedra Buena y Gobernador Gregores. A los dueños y personal de las estancias El Tranquilo, Bi Aike, Yaten Guajen y Marta. A las familias Hudson, Reinsch y Helmich. A Campos, por su compañía y el apoyo brindado durante los trabajos de campo y a todos los que participaron en ellos. A Prefectura Naval Argentina por el apoyo logístico durante algunas campañas. A las Dras. Fabiana Skarbun y María Cecilia Pallo por su colaboración en SIG. A dos evaluadores anónimos, cuyos comentarios contribuyeron a mejorar el manuscrito.

Notas

http://www.mineria.gob.ar/estudios/irn/santacruz/ind-asup.asp

2 http://www.obraspublicas.gov.ar/hidricos

3 Cabe señalar que esto no implica que se descarta que otros grupos de motivos rupestres también hayan formado parte de estas potenciales conexiones espaciales, sino que nuestro análisis se concentrará solamente en los tipos de motivos de pisadas grabadas como primer acercamiento al tema, siguiendo lo postulado por Gradin (1976).

4 Los motivos de pisadas se encuentran in situ -Mercerat 1- o bien en proximidades de los sitios seleccionados -Bi Aike 3 y Yaten Guajen 1- a 1 km como máximo.