Introducción

El término humedal comprende un conjunto de ambientes muy diversos que integran áreas inundadas o saturadas por aguas superficiales o subterráneas, de manera permanente o temporal, con una frecuencia y duración suficiente para soportar, bajo condiciones normales, vegetación predominantemente adaptada a condiciones de suelos saturados (Mitsch & Gosselink, 2007; Keddy, 2010). De acuerdo con Brinson (1993), la localización y distribución de los humedales está dada por su emplazamiento geomorfológico y responde, principalmente a factores topográficos, hidrológicos y climáticos particulares. Las condiciones abióticas son importantes en el mantenimiento de la estructura y el funcionamiento de este tipo de ecosistemas, ya que determinan condiciones en la riqueza, composición de especies y productividad primaria (Mitsch & Gosselink, 2007).

El inventario de humedales, así como su clasificación en distintas tipologías, es un paso previo para la elaboración de programas de conservación y gestión (Finlayson et al, 1999). Los factores responsables de controlar el rango de condiciones en el ambiente de los humedales son mucho más variables que lo que sucede en los ecosistemas terrestres. De esta forma, los humedales tienen una compleja diversidad de elementos, ambientes y funciones, que hace necesario otorgar un orden a través de una clasificación en función de sus principales características, lo que permite profundizar en las investigaciones sobre su estructura y funcionamiento (Brinson, 2004a, Malvárez, 2004;).

En la clasificación e inventario de humedales existen amplios criterios sobre cómo realizarlo. El conjunto de estos sistemas de clasificación tiene en común que son jerárquicos y que sus análisis consideran las variables hidrológicas y geomorfológicas entre las más relevantes para establecer las categorías o tipologías (Malvares & Lingua, 2004). A nivel global existen diversos sistemas de clasificación de humedales entre los que se pueden mencionar: Cowardin et al. 1979; Brinson 1993; Dugan 1993; Scott & Jones 1995; Semeniuk & Semeniuk 1995; Farinha et al. 1996; Finlayson et al, 2002; Keddy, 2010; Mitsch & Gosselink 2007; entre otros. Las clasificaciones propuestas por Brinson (1993); Semeniuk & Semeniuk (1995) y Finlayson et al. (2002) consideran las variables geomorfológicas e hidrológicas como las más relevantes para establecer las categorías principales. Por otro lado, es de amplio uso la clasificación de RAMSAR propuesta por Scott y Jones (1995), en la cual los factores que se tienen en cuenta son vegetación, geoforma, suelo e inundación (Brinson, 2004b; Malvárez & Lingua, 2004). A su vez el Inventario de humedales del Mediterráneo (MedWet) de Farinha et al. (1996) es similar al sistema de RAMSAR.

La Secretaría de la Convención de Ramsar recomienda la elaboración de inventarios de humedales a los países que la integran, como instrumento de ayuda para la formulación de políticas nacionales de humedales (Molero & Novelli, 2004). Argentina forma parte de esta Convención desde el año 1991 y en el año 1998 se realizó una propuesta de clasificación e inventariado elaborado por Canevari et al. (1998). En el año 2017 se efectuó una actualización del Inventario Nacional de Humedales (Nivel l a Escala 1:1.000.000 a 1:500.000), y se propone una caracterización ambiental de las distintas regiones y subregiones de humedales en Argentina, con un enfoque hidrogeomorfológico, que se relaciona estrechamente con el análisis integral de estos ecosistemas (Benzaquen et al., 2017).

Además de esta clasificaciones se realizaron otras para distintas regiones del país, en las que se han tenido en cuenta principalmente variables como suelos, pendientes, tipo de vegetación y geomorfología, tamaño, fluctuaciones hídricas, entre otras (Iriondo et al., 1974; Movia, 1984; Mazzonni & Vázquez, 2004; Ahumada & Faundez, 2009; Izquierdo et al., 2015; Izquierdo et al., 2016). Si bien se cuenta con estos estudios de base aún los estudios de clasificación y delimitación de humedales a escalas de mayor detalle son muy acotados (Benzaquen et al., 2017).

En Argentina, un tipo de humedal de montaña, situado a lo largo de la Cordillera de los Andes Centrales se denomina regionalmente vegas. Estos ambientes en general ocupan una proporción reducida del paisaje en relación al entorno desértico que los rodea. Sin embargo, tienen un relevante valor ecológico y socioeconómico en la región, por su elevada biodiversidad, productividad y función en el sistema hidrológico local (Amaya et al, 2019, Tapia Baldis et al, 2019, Izquierdo et al, 2015, 2016). Son un tipo de pradera siempreverde, sobre suelos hidromorfos, con áreas temporaria o permanentemente saturadas de agua, con vegetación herbácea e hidrofítica integrada por gramíneas y ciperáceas que forman molisoles, que se desarrollan generalmente en el piedemonte, valles, depresiones como lagunas y salinas (Martínez Carretero, 2007; Martínez Carretero & Ontivero, 2017).

En la actualidad las técnicas de teledetección para el estudio de humedales son consideradas como la mejor herramienta para la identificación, cartografía y monitoreo de estos ecosistemas (Cartagena, 2002; Boyle et al., 2004; Mazzoni & Vázquez, 2004; Mitsch & Gosselink, 2007; Keddy, 2010; Otto et al, 2011). En los Andes Centrales, autores como Ontivero et al. (2010, 2011) Ontivero & Martínez Carretero (2013), Martínez Carretero & Ontivero, (2017), Izquierdo et al. (2015, 2016, 2018), Navarro et al. (2020), Pecker & Trombotto (2021) han empleado con éxito técnicas de teledetección y trabajos de campo para evaluarlos.

Los ecosistemas de vegas de los Andes Centrales en los últimos años se han visto amenazados, por el incremento en la actividad minera, el sobrepastoreo y el cambio climático; sumado a la poca información disponible y el difícil acceso, hacen dificultosa su evaluación (Martínez Carretero & Ontivero, 2017; Sosa & Guevara, 2017). Esta situación destaca la importancia de desarrollar propuestas e investigaciones con uso de tecnologías de información geográfica con base en estudios de campo, que pueden ser utilizadas como herramientas para planificación, conservación y manejo.

El objetivo general de este trabajo es clasificar y caracterizar vegas en base a la geomorfología e hidrología en un sector de los Andes Centrales de Argentina. Los objetivos particulares son: a) identificar las vegas en el área de estudio; b) describir la hidrología según los tipos de escurrimiento; c) definir unidades geomorfológicas; d) clasificar las vegas según los tipos de escurrimiento y las unidades geomorfológicas donde se encuentran; f) caracterizar cada tipología según la hidrología y la geomorfología, superficie, altura y pendiente.

Materiales y Métodos

Area de estudio

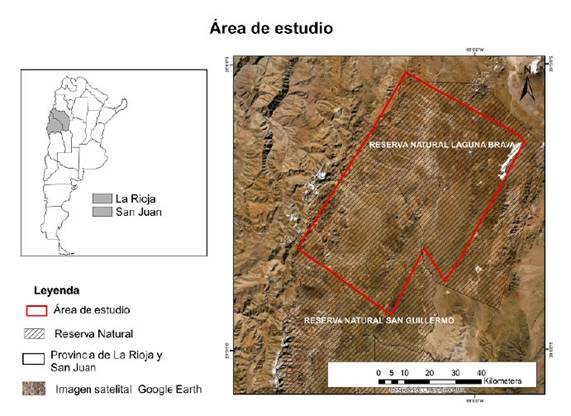

El área de estudio ocupa una superficie de 570.405 ha e involucra a dos reservas naturales contiguas en los Andes Centrales de Argentina, la Reserva Provincial San Guillermo (RSG) (28° 27’S-69° 32’O) en el sector noroeste de la provincia de San Juan, declarada Reserva Provincial en el 1972 y Reserva de Biosfera en el año 1980; y la Reserva Provincial Laguna Brava (RLB), en el sector suroeste de la provincia de La Rioja (28°28’S- 69°10’O), declarada área protegida en 1980 y sitio Ramsar en 2003 (Fig. 1). Ambas reservas se encuentran dentro de una de las zonas ecológicamente más intactas de América del Sur (Sanderson et al, 2002).

En relación al análisis geomorfológico, el área de estudio se enmarca dentro de la Unidad Andina. Según la clasificación de Sayago (1982) está conformada por las Provincias geológicas de la Cordillera Frontal, Puna, Precordillera Occidental y Sierras Pampeanas, y por las Regiones geomorfológicas de la sierra el Peñón, Punilla, Cordillera del Cajón de la Brea, Cordón del Infiernillo y Laguna La Brava. Geomorfológicamente, en el sector norte del área estudiada se ha identificado un paisaje con predominio de geoformas volcánicas, caracterizado por la presencia de conos, campos de lava, salinas y lagunas. En el sector sur, el paisaje está controlado por estructuras, con cordones montañosos limitados por fallas y valles intermontanos. Sin embargo, en el paisaje predominan actualmente los procesos exógenos tales como el fluvial y aluvial y en los sectores más elevados los de origen glacial, periglacial y fluvioglacial.

Desde el punto de vista geológico, el área pertenece a la Cordillera Frontal. El clima es frío, la temperatura media anual es de 0 °C, la temperatura media mínima de -6 °C, la temperatura media máxima de 7 ° C y la precipitación anual entre 200-100 mm (Salvioli, 2007). Hidrológicamente el área pertenece a la subcuenca hidrográfica del río Blanco, tributaria de la cuenca del río Bermejo-Vinchina. Los ríos y arroyos permanentes como el Salado, Peña, Macho Muerto, La Brea y Santa Rosa, aportan sus aguas al río Blanco (Salvioli, 2007). El régimen dominante es de tipo nival, con los caudales directamente asociados a las temperaturas imperantes en las cuencas activas (Damiani, 2007; Salvioli, 2007).

Fig. 1: Ubicación del área de estudio en un sector de los Andes Centrales, comprendido entre la Reserva Provincial San Guillermo, San Juan y Reserva Provincial Laguna Brava, La Rioja.

En las cuencas hidrográficas de los Andes Centrales las vegas son el ecosistema más importante, ya que intervienen en los ciclos hidrológicos regulando los flujos hídricos superficiales y subterráneos (Méndez, 1986; Vich, 1996; Martínez Carretero & Ontivero, 2017). El suministro hídrico de las vegas proviene del derretimiento de la nieve, deshielos glaciares y agua subterránea (Méndez, 1986; Canevari et al, 1998; Martínez Carretero, 2007; Martínez Carretero & Ontivero, 2017). Las vegas en Argentina se distribuyen a lo largo de la región de la Puna y Altos Andes, entre los 3200 y 5200 msnm aproximadamente (Izquierdo et al, 2015, 2016), y en el sector de los Andes Centrales se encuentran a menor altitud, entre los 2000 y 4300 msnm aproximadamente (Martínez Carretero & Ontivero, 2017).

Las vegas son sitios de alta productividad y riqueza de especies vegetales, con suelos siempre húmedos que generan un ambiente reductor y por ende de acumulación de materia orgánica y carbono. Es notorio el contraste de este ecosistema, con el entorno montañoso que lo rodea (Martínez Carretero & Ontivero, 2017).

Metodología

El método que se propone en este trabajo para determinar las distintas tipologías de vegas se basón un enfoque biofísico integrado a distintas escalas de análisis del paisaje en el que se identificaron las vegas presentes en el área de estudio y se determinó su vinculación con aspectos hidrológicos y geomorfológicos. La identificación y digitalización de los distintos elementos se realizó mediante la técnica de análisis visual que no demanda altos requerimientos en equipamiento, software y capacitación técnica (Chuvieco, 2016). Además, esta técnica si bien requiere mayor trabajo de digitalización, permite tener mayor detalle en la identificación de las vegas. Este tipo de análisis visual es recomendable para la clasificación de vegas por parte de técnicos de organismos de gobierno en otras áreas no comprendidas en este estudio.

Análisis de vega y aspectos hidrológicos

Mediante la técnica de análisis visual de imágenes satelitales se llevó a cabo la identificación y digitalización de las vegas y de los distintos tipos de escurrimiento dominantes. Para ello se utilizaron 2 imágenes ALOS- AVNIR-2 de 10x10 m de resolución espacial, del 22/02/ 2008 con centro de longitud -28,83 -69, 25 y del 30/12/2008 con centro de longitud -28,24-68,86, con una combinación bandas RGB 4, 3, 2. Para el análisis visual de cada imagen se siguieron los criterios de Chuvieco (2006) tales como: el brillo, color, forma, tamaño, textura, sombras, contexto espacial, asociación y fenología a una escala de análisis 1:100.000.

Para identificar la vega se digitalizó en pantalla y determinó su localización y superficie. Se generó una cobertura (shape) con la digitalización de todas las vegas. Se determinó en hectáreas el tamaño máximo, mínimo y promedio de las vegas. Para el análisis de los aspectos hidrológicos se identificaron y se digitalizaron en pantalla los escurrimientos dominantes, siguiendo la clasificación de Vich (1996) donde se reconocen tres tipos: Superficial lineal; Subsuperficial mantiforme; Superficial lineal a subsuperficial mantiforme.

Se tuvo como información de base las coberturas de: cuenca hidrográfica; red de drenaje; ríos permanentes; ríos temporales; lagunas; glaciares cubiertos y descubiertos, provenientes del Sistema de Información Geográfico (SIG) del Atlas Socioeconómico de la Provincia de San Juan (Lizana et al., 2010) y de datos provistos por la Wildlife Conservation Society para la provincia de La Rioja a través de archivos digitalizados en un Disco Compacto en 2005 adquiridos por medio del Dr. Wrustten en el marco del proyecto Estepa Patagonica y Andina, Sector Reserva Natural Laguna Brava, provincia de La Rioja, Argentina.

Para determinar el tipo de escurrimiento dominante en cada una de las vegas se vincularon las coberturas: vegas y tipo de escurrimiento dominante, mediante un análisis espacial de superposición de coberturas (Bosque Sendra, 1992; Buzai & Baxendale, 2011). De este análisis se obtuvo una cobertura nueva (vegas- tipo de escurrimiento). Se calculó el porcentaje de vegas vinculado a cada tipo de escurrimiento.

Análisis de vega y aspectos geomorfológicos

Para realizar la caracterización geomorfológica se utilizaron tres imágenes Landsat 5 TM de 30x30 m de resolución espacial del 12/09/2007 (path 232/ row 080) y 12/04/ 2007 (path 233/ row 079; path 233/ row 080), donde se empleó una combinación de bandas RGB 7, 4, 2. La metodología siguió la técnica de interpretación visual a partir de la imagen satelital, con una escala de análisis de 1:250.000 teniendo en cuenta los criterios de Chuvieco (2006). Para identificar y delimitar las principales unidades geomorfológicas se siguieron las definiciones establecidas por Gutiérrez Elorza (2008); técnica ampliamente empleada en la región andina (Gonzalez Díaz y Fauqué, 1993; Suvires, 2000; Rosa y Mamaní, 2000; González et al., 2002; Perucca & Esper Angillieri, 2008; Perucca, 2016). Además, se utilizó como información de base el mapa geomorfológico de San Juan (Suvires, 2000) y el mapa geomorfológico de La Rioja (Cisneros, 2000). Se generó una cobertura (shape) mediante la digitalización en pantalla de las unidades geomorfológicas identificadas.

Para determinar la unidad geomorfológica que contenía a cada una de las vegas se vincularon las coberturas de geomorfología y cobertura de vegas. La vinculación se realizó mediante un análisis espacial de superposición de coberturas (Bosque Sendra, 1992; Buzai & Baxendale, 2011). Para determinar la asociación de las distintas unidades geomorfológicas con las vegas, se realizó una tabla de contingencia y un análisis de Chi cuadrado (Bosque Sendra, 1992). Se calculo el porcentaje de vegas registradas en las distintas unidades geomorfológicas.

Las corroboraciones en terreno de las unidades geomorfológicas, se realizaron durante las campañas de campo del verano del 2008 y 2009, mediante inspecciones visuales y fotográficas, siguiendo los caminos en el área de estudio. Además, se realizó inspección visual en campo en las 6 vegas seleccionadas para realizar los trabajos, determinando si se corresponde a la realidad de terreno con lo observado en las imágenes.

Clasificación de vegas y caracterización de las distintas tipologías

El patrón tipológico de cada vega se determinó mediante un análisis espacial de superposición de coberturas (Bosque Sendra, 1992; Buzai & Baxendale, 2011), teniendo como base la cobertura de vega con tipo de escurrimiento dominante y con unidades geomorfológicas con vega. Para determinar la asociación, se confeccionó una tabla de contingencia y un análisis de Chi cuadrado (Bosque Sendra, 1992). Se determinaron los distintos patrones tipológicos de vegas y se generó un mapa de tipologías de vegas para toda el área de estudio.

Se caracterizó las distintas tipologías en base al escurrimiento dominante y unidades geomorfológicas. Se determinó la superficie y el número de vegas que se corresponde con cada tipología en el área de estudio. Los valores fueron expresados en porcentaje (%). Además, se determinó si existen diferencias entre el tamaño, pendiente y altura entre las tipologías. Para determinar la pendiente y altura (msnm), se utilizó un Modelo Digital de Elevación Global de 15 m de resolución espacial proveniente de ASTER GDEM (https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp). Para detectar las diferencias se calcularon los valores medios y se realizó un análisis de la varianza (ANAVA) de un factor. Como factor se consideró la variable tipo (cuatro tipos: de Ribera, Depresión, Ladera y Falla). Para comprobar la normalidad de los datos se aplicó la distribución con la prueba Kolmogorov-Smimov (Massey, 1951). Los datos de altura y superficie se transformaron mediante el método de raíz cuadrada. Se emplearon pruebas de comparaciones múltiples a posteriori, utilizando la prueba de Tukey.

Para el procesamiento de las imágenes satelitales, SIG y cartografía se empleó el programa de QGIS 2.18 Las Palmas (https://www.qgis.org/es/site/). Las imágenes satelitales se obtuvieron de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales CONAE, https// www.argentina.gob.ar/ciencia/conae) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil (INPE, http://www.inpe.br/).

Todas las categorías evaluadas anteriormente fueron corroboradas en terreno mediante la inspección visual en 6 vegas de fácil acceso, durante las campañas del verano del 2008 y 2009. Las seis vegas seleccionadas estuvieron localizadas en distintas unidades geomorfológicas y con diferente tipo de escurrimiento dominante, tres en la Reserva Natural Laguna Brava: vega Quebrada Santo Domingo (28°26’29.36”S, 68°50’54.32”W), vega Refugio Peñon (28°28’37.49’’S, 68°50’1L63”W) y vega Laguna Brava (28°16’29.76’’S, 68°49’28.45’’W) y tres en la Reserva Natural San Guillermo: vega La Brea (28°40’58.30’’S, 69°19’13.97’’W), vega La Guanaca (28°43’52.89”S, 69°17’4.02”W) y vega Piuquenes (28°44’10.92”S, 69°17’4.08”W). Las vegas que no fueron corroboradas en campo se verificaron mediante análisis visuales con imágenes satelitales de alta resolución en Google Earth.

Resultados

Vega y aspectos hidrológicos

En el área de estudio se identificaron 304 vegas, con una superficie total cubierta por vegas de 2544 ha (0,44% del área estudiada). La superficie mínima de la vega detectable por la metodología utilizada y la escala de trabajo fue de 0,1 ha, la superficie máxima de 140 ha y la superficie media de vega fue de 8 ha. El análisis de los distintos tipos de escurrimientos indica que el 50% de las vegas tiene un escurrimiento superficial lineal, el 40% de las vegas un escurrimiento superficial lineal a subsuperficial mantiforme y el 10% restante de las vegas presentan escurrimiento subsuperficial mantiforme,

Vega y aspectos geomorfológicos

Se identificó un total de 14 unidades geomorfológicas: Colada; Cono volcánico; Falla; Abanico aluvial; Ladera; Piedemonte- indiferenciado; Planicie fluvial; Terraza fluvial, Depresión sin descarga superficial con o sin agua; Terraza fluvioglacial; Planicie fluvioglacial; Abanico fluvioglacial; Glaciar; Glaciar de escombro.

Se encontró una clara asociación entre las unidades geomorfológica y las vegas (X2 = 798,34; df = 13; p < 0,05). Las unidades geomorfológicas que incluyen vegas son: Ladera, Piedemonte indiferenciado, Abanico aluvial, Planicie fluvial, Depresión sin descarga superficial con o sin agua y Falla. El 50% de las vegas está asociado a la Planicie fluvial, el 20% a Abanico aluvial, el 10% a Piedemonte indiferenciado y el 3% a Ladera. La unidad geomorfológica Depresión sin descarga con o sin agua, se asocia al 12% de las vegas y sólo el 5% de vegas se encuentra sobre la unidad geomorfológica de Falla.

Clasificación de Vegas

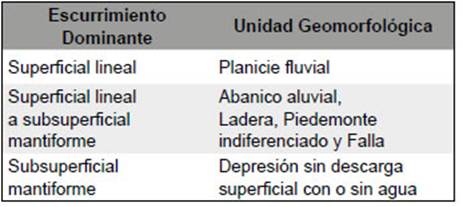

Los patrones tipológicos se detectaron mediante la vinculación de las coberturas vega-tipo de escurrimiento dominante y unidad geomorfológica- vega, se determinó que existe asociación entre el tipo de escurrimiento-vega y las unidades geomorfológicas-vega (X2 = 2478,57; df = 13; p < 0,05). En la Tabla 1 se observa de acuerdo al análisis de cada asociación, a qué tipo de escurrimiento dominante con vega está vinculada cada unidad geomorfológica con vega.

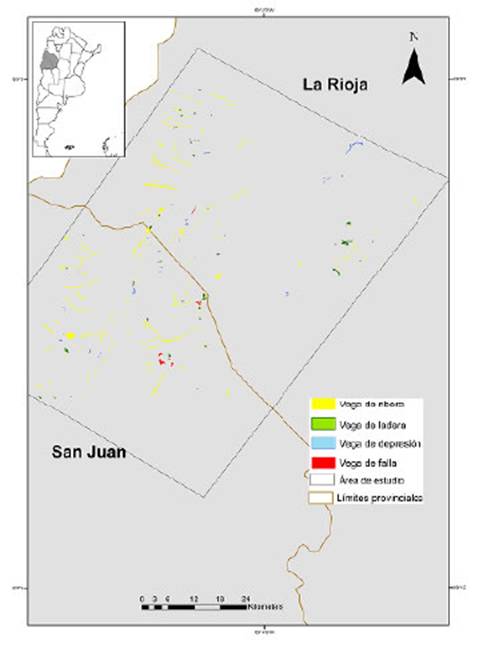

Sobre la base de los resultados obtenidos se elaboró el patrón tipológico de vegas para los Andes Centrales, determinando cuatro tipologías: Vegas de ribera; Vega de ladera; Vega de depresión y Vega de Falla. Con esta información se elaboró un mapa de distribución de las distintas tipologías de vega determinadas en el área de estudio (Fig. 2).

Tabla 1: Tipo de escurrimiento dominante asociado a la unidad geomorfológica en las 304 vegas del área de estudio.

Caracterización de las distintas tipologías

A partir de las características hidrológicas y geomorfológicas, las cuatro tipologías de vegas identificadas quedan definidas de la siguiente manera:

Vegas de rivera: Están localizadas sobre planicies fluviales, que incluyen el curso del río y la llanura de inundación adyacente, presentan escurrimiento superficial lineal dominante. El escummiento puede ser permanente o temporal. Reciben principalmente aportes superficiales provenientes del derretimiento de mantos de nieves, glaciares y precipitaciones niveas (Fig. 3A).

Fig. 2 Mapa de distribución de las distintas tipologías de vegas: Vega de ribera, Vega de ladera, Vega de depresión, Vega de falla en un sector de los Andes Centrales, comprendido entre la Reserva Provincial San Guillermo, San Juan y Reserva Provincial Laguna Brava, La Rioja.

Vegas de ladera: Se localizan sobre laderas montañosas, abanicos aluviales y piedemontes indiferenciados, presentan escurrimiento superficial lineal a subsuperficial mantiforme dominante en la zona deprimida. Pueden tener agua permanente o temporal. Reciben principalmente aportes de agua subterránea y en ocasiones aportes superficiales temporales (Fig. 3B).

-Vegas de depresión: Se localizan sobre depresiones sin descarga superficial con o sin agua, donde domina el escurrimiento subsuperficial mantiforme. Se consideran dentro de esta categoría las vegas, lagunas y salinas con agua permanente o temporal. Su alimentación proviene principalmente del agua subterránea; aunque en ocasiones puede recibir aportes superficiales (Fig. 3C).

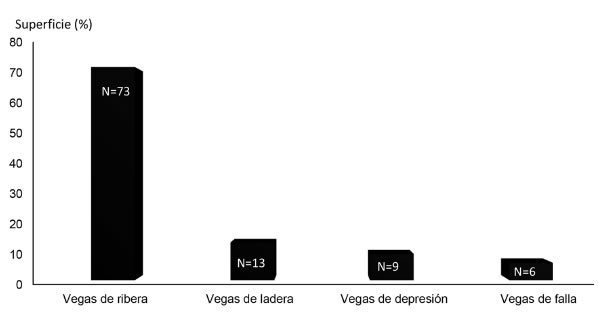

-Vegas de falla: Se ubican alineadas a lo largo de fallas geológicas, presentan escurrimiento superficial lineal a subsuperficial mantiforme dominante en la zona deprimida o labio bajo de la falla pueden tener o no agua en superficie y ésta ser permanente o temporal. Reciben principalmente aportes de agua subterránea y en menor medida aportes superficiales (Fig. 3D). Las Vegas de ribera fueron las más frecuentes en la zona de estudio, representando el 50% de las vegas mapeadas, seguidas de las Vegas de ladera (33%), Vegas de depresión (12%) y Vegas de falla (5%). Asimismo, las Vegas de ribera representaron un 74% de la superficie mapeada de vegas, seguidas por las Vegas de ladera (12%), Vegas de falla (9%) y Vegas de depresión (5%). (Fig. 4).

En relación al tamaño se detectaron diferencias significativas entre las distintas tipologías de vega (F=4,997; P=0,002; N=304).

Fig. 3: Cuatro tipologías de vega caracterizadas en un sector de los Andes Centrales, comprendido entre la Reserva Provincial San Guillermo, San Juan y Reserva Provincial Laguna Brava, La Rioja. A: Vega de ribera, B: Vega de ladera, C: Vega de depresión, D: Vega de falla.

Fig. 4 Superficie relativa y frecuencia de vegas en cada una de las cuatro tipologías de vegas observadas en un sector de los Andes Centrales, comprendido entre la Reserva Provincial San Guillermo, San Juan y Reserva Provincial Laguna Brava, La Rioja.diferencian de las Vegas de ladera que son las de menor tamaño (test a posteriori Tukey P=<0,05). Las Vegas de depresión, en relación a las restantes tipologías tienen un tamaño intermedio. Si bien se observaron también diferencias en la altura y la pendiente, éstas no resultaron significativas entre las distintas tipologías.

Discusión y Conclusión

La geomorfología y la hidrología son factores relevantes para clasificar humedales, por lo que han sido utilizados en varios sistemas de clasificación internacionales y nacionales como Cowardin et al. (1979), Secretaría de Convención de Ramsar (1990), Brinson (1993), Movía (1984), Iriondo et al. (1974) y Benzaquen et al. (2017). En este trabajo, la propuesta de clasificación de Vegas en los Andes Centrales de Argentina se realizó a base de un enfoque biofísico integrado a distintas escalas de análisis, teniendo en cuenta la localización de la vega, los factores geomorfológicos e hidrológicos. A escala de paisaje se definieron distintos tipos de vegas determinados por la unidad geomorfológica (Planicies fluviales, Abanico aluvial, Ladera, Piedemonte indiferenciado, Depresión sin descarga superficial con o sin agua y Falla) y el tipo de escurrimiento dominante (Superficial lineal, Subsuperficial mantiforme y Subsuperficial mantiforme a superficial lineal). Considerando la totalidad de Vegas incluidas en el análisis se reconocen cuatro tipologías: de ribera, ladera, depresión y de falla. Las Vegas de ribera y de ladera fueron las predominantes en cuanto a frecuencia, cantidad de superficie y tamaño. En menor medida se ubican las Vegas de depresión y de falla; si bien las Vegas de falla tiene gran tamaño fueron menos frecuente en el área.

Cada tipología está definida por una unidad geomorfológica en particular y un tipo de escurrimiento dominante, como es el caso de las Vegas de ribera, de depresión y de falla. Las Vegas de ladera se encuentran asociadas a varias unidades geomorfológicas, tales como Abanico aluvial, Ladera y Piedemonte indiferenciado, todas estas unidades comparten el mismo tipo de escurrimiento dominante Superficial lineal a subsuperficial mantiforme. Este grupo de unidades geomorfológicas son similares por estar dentro de la unidad morfoestructural de montaña (Gutiérrez Elorza, 2008) y han sido agrupadas en una misma categoría. La tipología de Vega de falla no ha sido incluida en ninguna de las clasificaciones de humedales vigentes hasta el momento, cabe diferenciarla y destacarla dado que las fallas son habituales en la zona de los Andes Centrales debido a que en este sector se concentran las principales evidencias de deformación tectónica cuaternaria (fallas y pliegues), producto de la convergencia entre las placas de Nazca y América del Sur (Anderson et al., 2007; Perucca & Vargas, 2014).

En cuanto a la tipología de Vega de ribera propuesta en este trabajo, la misma considera tanto a la Planicie fluvial como al cauce del río, ya que las vegas se pueden encontrar en ambos sectores, debido a las variaciones topográficas y a su vegetación herbácea e hidrofítica característica (Martínez Carretero & Ontivero, 2017); similar a la propuesta de Brinson (1993) en su clasificación de humedales de Ribera incluye la planicie y el cauce del río. Sin embargo, difiere del grupo fluvial de Cowardin et al. (1979) y de la Convención de Ramsar (2005), que es definida sólo para los cauces de ríos.

Otro aspecto que se ha tenido en cuenta en este trabajo es que el tipo de escurrimiento dominante puede ser permanente o temporal, ya que las condiciones hídricas en estos ambientes son muy fluctuantes (Izquierdo et al., 2016). Las Vegas presentan cambios ante las fluctuaciones hídricas, que pueden estar vinculadas a causas antrópicas, como la minería y el pastoreo (Reboratti, 2006; Izquierdo et al., 2016;) y climáticas (Caziani y Derlindati, 1999; Izquierdo et al., 2016). La frecuencia y superficie de cada tipología varía entre vegas, siendo las Vegas de ribera las más frecuentes y con mayor superficie en el área de estudio. Este predominio en número y superficie de las Vegas de ribera fue también observado en humedales (mallines) en Santa Cruz (Mazzonni & Vázquez, 2004).

La aplicación de esta propuesta metodológica a nivel regional contribuirá a la gestión ambiental, conservación y monitoreo de estos ecosistemas de alto valor ecológico y socioeconómico en la región. Si bien la clasificación propuesta es de fácil implementación, al ser manual requiere de esfuerzos para ser aplicado en grandes extensiones. La clasificación de las distintas tipologías servirá de base para plantear estudios más detallados en el comportamiento de los patrones tipológicos ante posibles escenarios de cambios, donde el suministro de agua puede variar debido a condiciones climáticas o al aumento de las actividades antrópicas. Esto se debe a que los humedales de zonas desérticas pueden ser afectados seriamente si se extrae más agua de la que se renueva, ya sea directamente del humedal, por extracción de agua subterránea, o no dejando que el agua llegue al mismo, por desvío de los escurrimientos.

Contribución de los Autores

MO y EM diseño y realización de la investigación, análisis, recolección, interpretación de datos, preparación de las figuras y redacción del manuscrito. LP diseño y realización de la investigación, análisis, interpretación de datos y revisión del manuscrito.

Agradecimientos

A Yanina Ripoll, Dardo Recabarren y guardaparques del Dirección de Conservación y Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de San Juan; a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Argentina especialmente a Graciela Salinas de Salmuni. Al CEFOCCA-UNSJ C. Lizana; W. Melian; M. del Cid y G. Garces y al Grupo de Geobotánica y Fitogeografía del IADIZA-CONICET. Agradecemos los aportes realizados por el editor y revisores anónimos que evaluaron el trabajo, en particular a la Dra. Izquierdo.

Estudio apoyado por la 021/18 Resol. Universidad Nacional de San Juan bajo la dirección de E:MC.

uBio

uBio