Introducción

El desarrollo de técnicas de elaboración del papel a través de la historia, fue fundamental en la transmisión de la cultura. La estructura morfoanatómica de las fibras vegetales de las diversas especies de las que se obtiene el papel -sumado a las diferentes técnicas de manufactura- aportan las características que identifican a cada tipo de papel en cuanto a sus propiedades físicas y estructurales.

Los soportes de información almacenados en archivos y bibliotecas, tales como documentos en papel y medios ópticos (discos compactos), sufren a través del tiempo alteraciones físicas, químicas y biológicas debido a múltiples factores físicos como ambientales o del propio material, como producto de la inadecuada manipulación o almacenaje entre otros aspectos (Ponce Fernandez & Terrazas Santillán, 2015). El biodeterioro es un proceso causado por microorganismos que forman biopelículas sobre los soportes y los utilizan como fuente de carbono y energía, lo que afecta las propiedades del material (Guiamet et al, 2009). A pesar de que el componente mayoritario del papel es la celulosa, otros constituyentes como almidón u otros compuestos como la caseína, adhesivos naturales, almidón, gelatina, colas, dextrinas, aminoácidos, sales metálicas y otras impurezas pueden estar presentes (Mallo et al., 2017a). El polvo y la tierra también proporcionan nutrientes suplementarios que precisan los microorganismos para su adecuado desarrollo (Ziaurriz, 2017). El papel es susceptible a la colonización de un amplio rango de agentes biológicos como bacterias, insectos y hongos celulolíticos, siendo estos últimos factores cruciales en la degradación de materiales de archivo y bibliotecas (Mallo et al, 2017b).

Dos de los tipos de papel más utilizados para la restauración de patrimonio documental son el papel Japón para agregado y relleno de páginas y contratapas (Ponce Fernandez & Terrazas Santillán, 2015) entre otras aplicaciones, y el Abacá, para planos y mapas en soporte papel (Ziaurriz, 2017). En restauración es fundamental trabajar con materiales resistentes al deterioro por tales ataques y la elección de los mismos estará basada en un análisis previo de las propiedades con que dichos materiales cuenten: grado de permeabilidad, densidad del entramado, ductilidad, lustre, opacidad, resistencia a microorganismos patogénicos (Salgado de Morais, 2009) y características insecticidas de las fibras que lo componen (Bernal Pérez, 2016).

La materia prima utilizada para la conservación y restauración de objetos en soporte papel tiene distinto origen geográfico en función de la procedencia de las especies de las cuales provienen las fibras vegetales que se utilizan para la fabricación de los papeles.

Los materiales de origen asiático, están representados por el “washi” o “papel Japón” cuyas variantes celulósicas se fabrican principalmente a partir de las fibras internas de la corteza de tres especies vegetales: el “kozo” que es un híbrido de la familia Moraceae (Broussonetia kazinoki Siebold & Zucc. x B. papyrifera (L.) L’Hér. ex Vent.), el “gampi” (Wikstroemia sikokiana Franch & Sav., Thymelaceae) y el “mayumi” (Euonymus hamiltonianus Wall., Celastraceae) (Hiromi Paper, 2018) conformando distintas texturas de fibras entrelazadas en forma intrincada, de alta resistencia a tensiones (Yoshinao & Shoten, 2016) y con características y usos diferentes. También se utiliza la corteza del árbol “mitsumata” (Edgeworthia tomentosa (Thunb.) Nakai, Thymelaceae), la cual presenta fibras más cortas, delgadas y brillantes, produciendo un papel liso y denso (Yoshinao & Shoten, 2016).

La corteza interior del árbol de morera “kozo” (Broussonetia kazinoki * B. papyrifera) aporta fibras largas y fuertes, produciendo un papel flexible y extremadamente resistente. En el caso del “gampi” (Wikstroemia sikokiana) las fibras de la corteza proporcionan al papel una gran consistencia y una superficie lustrosa. La corteza delgada del “mayumi” (Euonymus hamiltonianus) aporta fibras cortas y brillantes, produciendo un papel fuerte, crujiente y translúcido (National Geographic, 2021).

El papel “kozo” se produce en una amplia gama de gramajes y espesores, es el papel asiático más utilizado por conservadores, siendo los materiales de “gampi” y “mitzumata” utilizados en menor grado. También se utilizan especies de Morus sp. (Song, 2015) y varias especies de la familia de las Poaceae: el “trigo” (Triticum sp.) el “arroz” (Oryza sp.) y “bambú” (Subfam. Bambusoideae) (National Geographic, 2021).

El aspecto y uso del papel varía en función de la planta que se utilice para su elaboración. Así, el “kozo” se emplea para hacer un papel flexible pero resistente; el “gampi” para fabricar un producto con una gran consistencia y una superficie lustrosa, y el “mitsumata” para contar con un papel con acabado suave y terso (Yoshinao & Shoten, 2016).

Tradicionalmente, existen diversos procesos de elaboración de estos papeles, pero en todos los casos, se entretejen fibras vegetales largas mezclándolas con agua junto con una sustancia aglutinante, de modo de formar hojas uniformes y resistentes.

El “papel japonés” es muy utilizado en la arquitectura tradicional japonesa y en la fabricación de artículos de uso común, por ejemplo, paneles (“shoji”), puertas corredizas (“fusuma”) y biombos (“tsuitate”) (Gonzales Alberdi, 2002; Yoshinao & Shoten, 2016). Este papel es muy adecuado para la restauración de libros y documentos, utilizándose como relleno o soporte de refuerzo, debido a su alta resistencia físicoquímica, ya que no se vuelve quebradizo ni se decolora con el tiempo, probablemente debido a las características del vegetal con el que se elabora, tal como se ha demostrado para el caso del “kozo” que Broussonetia papyrifera posee fitoalexinas con reconocidas propiedades antibacterianas y antifúngicas (Afonso de Almeida, 1995; Rivera y Zuñiga, 2012). Asimismo, el “gampi” y la “mitsumata” tienen propiedades insecticidas (Bernal Pérez, 2016), y los aglutinantes naturales que poseen, reducen el cartoneo manteniendo la absorbencia. Este tipo de papeles tampoco suelen llevar colorantes ni blanqueantes artificiales lo que favorece el pH neutro que proporciona estabilidad en el tiempo (Bernal Pérez, 2016); fueron muy utilizados en trabajos de restauración obras antiguas del siglo XV, XVIII, XIX y XX (Guerola Inza & Ferrando Cusi, 2013; Vilchez, 2013; Fundación Santa María de Albarracín, 2017).

En la actualidad el papel de origen occidental más utilizado en restauración es el que se produce a partir de las fibras de las vainas foliares que rodean el tronco de la planta de “abacá” (Musa textilis Née, Musaceae) planta natural de Filipinas y ampliamente distribuida en los trópicos húmedos, cuyo papel lleva el mismo nombre que la especie vegetal con el que se elabora, cuyo líder mundial en producción de “abacá” es Filipinas, siguiendo en importancia Ecuador, Costa Rica y países de Asia sudoriental (Montoya, 2016). Durante el siglo XIX, el “abacá” (también denominado “cáñamo de Manila”) fue cultivado inicialmente a gran escala en Sumatra y ampliamente utilizado en aparejos de barcos, dada su resistencia al daño por agua salada, y aún hoy se utiliza en la confección de sogas, líneas de pesca y redes (Cobos, 2019).

Las fibras de “abacá” son células largas y delgadas, con una composición aproximada de 77- 80% de celulosa, 6-8% de hemicelulosa y 5-10% de lignina (Paz Hernández et al., 2018). Tienen gran resistencia mecánica, conformando una pasta mucho más resistente que la de una madera (Chamba Viscarra, 2017), cuya utilización principal es la producción de papel como hojas para escritura y restauración, bolsas de té y café, billetes (los billetes de yen japoneses contienen un 30 % de “abacá”) (Cobos, 2019). También se utiliza en la industria automotriz y textil (Salvador et al., 2008; Montoya, 2016). Cabe destacar que al igual que con la especie con que se elabora el “kozo”, en las especies del género Musa utilizadas para producir “abacá” se han identificado fitoalexinas con propiedades antifúngicas (Echeverry et al., 2010).

Otros materiales celulósicos de origen occidental utilizados en el campo de la conservación están realizados en fibras vegetales naturales como el “lino” (Linum usitatissimum L. Linaceae), “cáñamo” (Cannabis sp., Cannabaceae) y “algodón” (Gossypium sp., Malvaceae) (Collings & Milner, 1978; Hunter, 2011).

El objetivo del presente trabajo es analizar las fibras vegetales componentes de las tramas de “papel abacá” y de “papel Japón” según los caracteres micromorfológicos y, por otra parte, identificar los componentes vegetales de ambos papeles mediante la comparación de los caracteres diagnósticos de las fibras de material vivo recolectadas de las especies citadas para cada tipo de papel.

Materiales y Métodos

Para este ensayo, se utilizaron muestras de “papel de abacá” y “Japón” adquiridas en comercios especializados de la ciudad de La Plata (Argentina).

Para la obtención de las fibras a partir de los distintos tipos de papel, se utilizó la técnica de disgregado en función de la resistencia del material (Dizeo de Strittmatter, 1973; Arambarri, 2018). Se colocaron en placas de Petri, 5 muestras de 1 cm2 de cada tipo de papel. Se utilizó alcohol 96% para el papel Abacá e hipoclorito de sodio concentrado (sc al 5.25%) para el papel Japón hasta cubrirlos totalmente. Por otra parte, se realizó una colección de referencia con material vivo: Musa xparadisiaca L. (Fig. 1A), Broussonetia papyrifera (Fig. 1B) y Euonymus japonicus Thunb. (Fig. 1C), recolectados en los alrededores del predio de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Se realizaron preparados para microscopía de fibras subepidérmicas de las especies citadas. Dichos preparados fueron montados en gelatina glicerina y sellados con esmalte. Tanto el material de herbario como los preparados para microscopía asignados a los taxones citados como componentes de ambos tipos de papel se encuentran depositados en la Cátedra de Palinología de dicha Facultad. La identificación de las plantas se realizó según Parodi (1959).

Las fibras se obtuvieron por disgregado de la capa subepidérmica de tallos del material de referencia (Broussonetia sp. y Euonymus sp.) o de vainas foliares (Musa sp.) (Pulloquinga Cevallos, 2019) según correspondiera, siendo sumergidas en hipoclorito de sodio concentrado.

Tanto las muestras problema como las muestras de referencia se dejaron reposar hasta su disgregación. Los tiempos de reposo variaron acorde a las características de cada muestra (“papel abacá”: 1h; “papel Japón” 7 días y las muestras de referencia: aproximadamente 6 hs. dependiendo del material). Posteriormente, se observaron los caracteres diagnósticos de las fibras comparando la muestra de “papel Japón” con material fresco de Broussonetia sp. y Euonymus sp. y la muestra de “abacá” con fibras de Musa sp.

Fig. 1: Aspecto general de las plantas de referencia. A: Musa x paradisiaca. B: Broussonetia papyrifera. C:

Euonymus japonicus.

Se procedió a la separación manual de las fibras bajo lupa Nikkon SMZ1000 y se montaron en porta y cubreobjetos. Para su observación se utilizó fotomicroscopio Nikkon Eclipse E200. La identificación de las fibras se basó en la clasificación de Catling & Grayson (1982), que toma en cuenta: forma, relación pared/lumen, extremo, estrías transversales y/o longitudinales, dislocaciones, continuidad del lumen y grado de lignificación. Se tomaron fotomicrografías que ilustran los caracteres diagnósticos para cada muestra. Se trabajó con el programa Micrometrics SE Premium.

Resultados

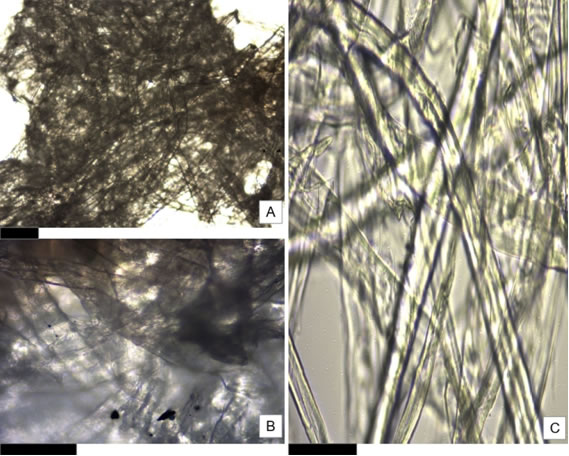

El estudio microscópico de ambos tipos de papel presenta entramados de densidad variable, con fibras entrecruzadas unas sobre otras (Fig. 2A-B). En cuanto al “papel abacá”, se observa una trama intrincada pero porosa y resistente, sedosa al tacto y traslúcida (Fig. 2C).

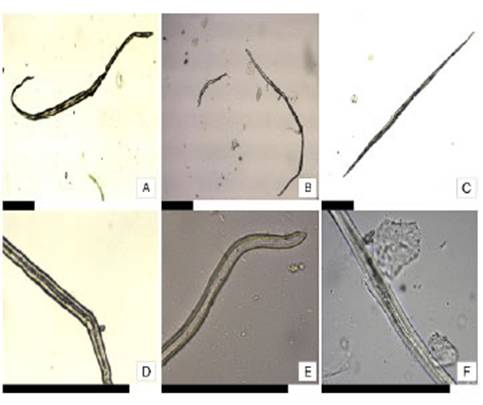

En el estudio de las fibras del “papel Japón” se observan las siguientes características: fibras largas (Fig. 3A), cuyas paredes presentan generalmente ancho menor o igual al del lumen (Fig. 3D). En esta imagen se destaca la presencia de drusas intercaladas entre las fibras (Fig. 3E).

Fig. 3: Comparación entre fibras de “Papel Japón”, Broussonetia sp. y Euonymus sp. Forma. A: “Papel Japón”. B: Broussonetia sp. C: Euonymus sp. Relación pared / lumen. D: Papel Japón. E: Broussonetia sp. F: Euonymus sp. Escalas = 10 μm.

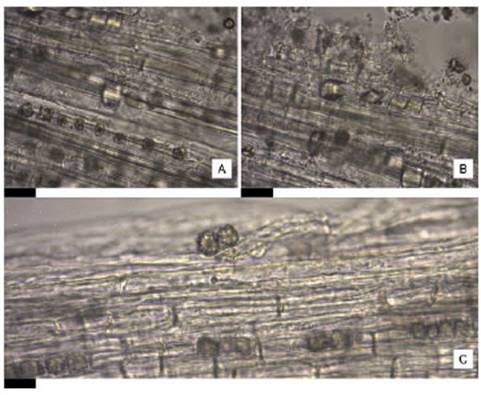

En los materiales de referencia estudiados, en Broussonetia sp. se detectaron cristales de oxalato de calcio en forma de drusas y cristales cúbicos (Fig. 4 A-B) y drusas en Euonymus sp. (Fig. 4C).

Fig. 4: Cristales. A-B: Cristales de oxalato de calcio y drusas en Broussonetia sp. C: Drusas en Euonymus sp. Escalas = 10 μm.

Asimismo, se destacan extremos aguzados con puntas suavemente redondeadas (Fig. 5A), suaves estrías transversales (Fig. 5D), dislocaciones bien marcadas (Fig. 6A) y lumen con discontinuidades (Fig. 6D), caracteres diagnósticos concordantes con el material de referencia de Broussonetia sp. (Figs. 3B, E; 5B, E; 6B, E), pero que no fueron observadoen las muestras de Euonymus sp. (Figs. 3C, F; 5C, F; 6C, F).

En la muestra de “papel Abacá” se observaron fibras muy largas (Fig. 7A), delgadas, con lumenmás ancho que la pared (Fig. 7C), extremos en general redondeados aguzados, algunos romos (Fig. 7E), suaves estríaransversale(Fig. 8A), dislocaciones leves (Fig. 8C) y lumen continuo

(Fig. 8E), caracteres diagnósticos coincidentes con las fibras de Musa sp. (Figs. 7B, D, F; 8B, D, F).

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los resultados de las mediciones del lumen, diámetro e índice lumen/pared de las fibras de “papel abacá” y “Japón” y el material vivo estudiado, en la que se destaca que estos datos exhiben una relación que resulta similar entre los parámetros estudiados.

Referencia. Las medidas de los parámetros cuantitativos de las fibras estudiadas: ancho, lumen, índice lumen/ ancho y sus respectivos desvíos standard expresados en micrones pm.

Discusión y conclusiones

De acuerdo a los caracteres diagnósticos coincidentes entre las fibras de “papel abacá” y el material vivo de referencia recolectado, se infiere que el “papel abacá” contiene fibras de Musa sp. La red de fibras de alfa-celulosa de “abacá” muestra la naturaleza relativamente suave y recta de las fibras. La alta relación entre el largo y el ancho de la fibra explica parcialmente las notables propiedades de la pulpa de “abacá” (https://pulpspecialties.weebly. com/abaca-fiber-and-pulp.html, consulta: 23/8/20). Dichas fibras son células largas y delgadas, con una composición aproximada de 77- 80% de celulosa, 6-8% de hemicelulosa y 5-10% de lignina. En cuanto a las propiedades antimicrobianas, las musáceas poseen alrededor de 25 fitoalexinas como el resveratrol (Hölscher & Schneider, 1996), musanolones (Luis et al, 1996) y fitoalexinas tipo fenilfenalenona (Luis et al, 1995, 1996; Hölscher & Schneider, 1996, 2000; Kamo et al., 1998, 2000, 2001).

En las muestras de “papel Japón”, el entrecruzamiento de las fibras del “papel Japón” genera una estructura interna esponjosa y flexible, con capas de aire, capaz de soportar tensiones, tal como ha sido anteriormente señalado por Bernal Pérez (2016). Por otra parte, las semejanzas observadas entre los caracteres diagnósticos y la composición del mismo indican la presencia de fibras de Broussonetia sp. no habiéndose registrado indicios de fibras de Euonymus sp. en las muestras comerciales, lo que indicaría el empleo de una especie sustituta. Esta observación es reforzada con las mediciones realizadas, donde se observa que, dadas las características morfoanatómicas de las fibras que componen la pulpa y su comparación con el material vivo estudiado, se trata de Broussonetia sp. En el mismo sentido, la presencia de cristales de oxalato de calcio en las muestras de papel es coincidente con lo observado en el material vivo de Broussonetia sp., cuya presencia ha sido citada como carácter diagnóstico de B. papyrifera (Wu & Kuo-Huang, 1997) (Fig. 4A, B, C). Cabe destacar, además, que los componentes celulares de celulosa, hemicelulosa y lignina de las diversas pastas de papel, otorgan características diferenciales al papel obtenido. Asimismo, estudios fitoquímicos previos en el género Broussonetia, revelan la presencia de broussoninas A y B, las cuales constituyen un nuevo tipo de fitoalexinas que poseen una estructura de 1,3-difenilpropano y que pertenecen a los flavonoides más simples encontrados hasta ahora en la naturaleza, los que poseen propiedades antimicrobianas y antifúngicas (Takasugi et al., 1980; Ikuta et al., 1986; Luis et al., 1996).

En cuanto al género Euonymus, éste posee fitoalexinas y otros metabolitos secundarios con actividad antifúngica probada: inhibición del crecimiento miceliar, reducción del índice de enfermedades y reducción del índice de germinación de conidios (Derbalah et al., 2011). La celulosa, hemicelulosa y lignina de las diversas pastas de papel, otorgan a cada variedad sus características particulares.

Un conocimiento profundo y detallado de las propiedades de las fibras componentes del soporte papel en las obras a restaurar, sus características fisico químicas y actividad antimicrobiana y antifúngica de los metabolitos secundarios de las plantas, nos brinda una idea cabal de su grado de vulnerabilidad al biodeterioro. Es, entonces, una de las herramientas más eficaces con que contamos a la hora de elegir cuáles serán las medidas preventivas y de restauración a tomar en cada caso.

Contribución de los autores

Todas las autoras han realizado conjuntamente y a partes iguales la colecta de datos, su interpretación y redacción del manuscrito.

Agradecimientos

Las autoras agradecen el apoyo financiero concedido por la Universidad Nacional de La Plata través del Proyecto de Incentivos a la Investigación. N11/897. FCNyM y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. (CIC PBA).

uBio

uBio