Introducción

Los pastos son primordiales para el diseño de espacios verdes (Oakes, 1990; Chen, 2021). A pesar de la diversidad y promoción del uso de gramíneas nativas de Argentina (Rúgolo & Puglia, 2004; Jewsbury et al , 2016), la obtención de su germoplasma es una limitante para su uso ornamental (Eynard et al , 2020). En consecuencia, es frecuente la introducción de especies exóticas (i.e. no nativas), con el riesgo ambiental que representan (e.g. Giorgis & Tecco, 2014). Actualmente, las especies exóticas invasoras son uno de los principales causantes de cambios en los ecosistemas, con pérdida de biodiversidad, alteración en su funcionamiento y pérdida de servicios ambientales (MA, 2005; IPBES, 2019). Lamentablemente, el ritmo actual de introducción de especies exóticas no tiene precedentes y sigue aumentando globalmente (IPBES, 2019).

El género Cenchrus L. s.l . (Panicoideae, Paniceae) está representado por unas 110 especies distribuidas en ambientes tropicales y subtropicales de todo el mundo (Chemisquy et al., 2010). Las especies son reconocibles por sus espiguillas rodeadas por un involucro de setas libres o soldadas, articulado en la base y caedizo a la madurez junto con las espiguillas, favoreciendo su dispersión. Tradicionalmente, Pennisetum Rich., Cenchrus y Odontelytrum Hack. han sido tratados como géneros independientes muy relacionados basándose en caracteres morfológicos (Caro & Sánchez, 1967; Türpe, 1983), pero en los últimos años, estudios filogenéticos, con datos morfológicos y moleculares, han sugerido su unificación, conservándose el nombre Cenchrus por prioridad (Donadío et al , 2009; Chemisquy et al , 2010). En Argentina, el género está representado por 11 especies nativas y 9 exóticas cultivadas, de las cuales 5 se encuentran naturalizadas por escaparse de cultivo (Rúgolo & Puglia, 2004; Gutiérrez, 2012; 2015; Zuloaga et al , 2019). Algunas de estas especies poseen importancia económica, por ser consideradas malezas en cultivos, por su uso como forrajeras o como céspedes, mientras que otras, en su mayoría exóticas, se destacan por su extendido uso ornamental, pese a ser registradas como invasoras de ambientes naturales en otras partes del mundo (Oakes, 1990; Rúgolo & Puglia, 2004; Fernández et al , 2016).

Cenchrus advena (Wipff & Veldk.) Morrone, Cenchrus longisetus M.C. Johnst. y Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone son los representantes exóticos del género con más alto nivel de cultivo como ornamentales en el centro-norte de Argentina (e.g., Rúgolo & Puglia, 2004; Fernández et al , 2016; Municipalidad de Córdoba, 2020). Si bien existen antecedentes de naturalización e invasión de C. longisetus y C. setaceus en distintos lugares del mundo (Poulin et al ., 2007; Fernández et al ., 2016; GISD, 2021; PIER, 2021), se desconoce el estado actual de las poblaciones en nuestro país y si representan un peligro de invasión para los ambientes naturales.

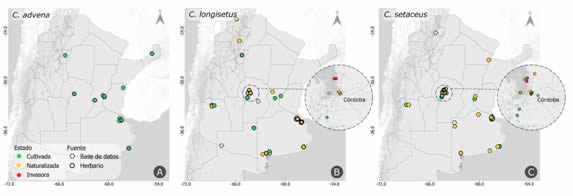

Fig. 1: Mapa de presencia de Cenchrus advena (A), C. longisetus (B) y C. setaceus (C) en Argentina. Se indica con diferentes colores el estado de los registros: cultivados (verde), naturalizados (amarillo) e invasores (rojo); con línea continua los registros provenientes de herbario y con línea punteada los obtenidos de bases de datos digitales. Se muestra una ampliación de la zona de Córdoba con alta densidad de registros en B y C. Los puntos no coloreados corresponden a registros cuyo estado de invasión no fue posible establecer. La información de los registros está disponible en la Tabla S1.

Como parte de la revisión del género Cenchrus para la Flora de Córdoba (Gutiérrez, en preparación) y con base en el análisis de nuevas colecciones de herbario y bases de datos digitales, en este trabajo se propone: I) Registrar la presencia de tres de las especies de Cenchrus ornamentales más cultivadas en el centro-norte de Argentina: C advena, C. longisetus y C. setaceus, II) actualizar la información taxonómica y la nomenclatura de las especies, incluyendo su caracterización morfológica, mapas de presencia y una clave para determinar las especies de Cenchrus de la Argentina y III) categorizar los registros de cada especie como cultivadas/naturalizadas y determinar su estado en el proceso de invasión, particularmente en la provincia de Córdoba. Finalmente se discuten los posibles factores ambientales y antrópicos que influyen en la naturalización y posible invasión de estas especies y las medidas para prevenir el potencial daño ecosistémico de estos pastos exóticos.

Materiales y métodos

Para el desarrollo del objetivo I), se realizaron revisiones de las colecciones y consultas de las bases de datos de las tres especies estudiadas en los herbarios: Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (ACOR), Universidad Nacional del Sur (BB), Museo Botánico (CORD), Instituto de Botánica del Nordeste (CTES), Fundación Miguel Lillo (LIL), Museo de La Plata (LP), Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (MDQ), Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, Mendoza (MERL) e Instituto de Botánica Darwinion (SI). Los siguientes herbarios no tuvieron representación de las tres especies estudiadas entre sus colecciones: Universidad Nacional del Comahue (BCRU), Museo Municipal de Historia Natural de San Rafael, Mendoza (BOTSR), Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (HRP), Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, Mendoza (MCNAM- B-H), Universidad Nacional de Salta (MCNS), Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto (RIOC), Universidad Nacional de Santiago del Estero (SDE), Universidad Nacional del Litoral (SF) y Universidad Nacional de San Luis (UNSL). También se consultaron los registros de ejemplares de herbario disponibles en Documenta Florae Australis © (DFA, http://www.darwin.edu.ar/iris/).

Se realizaron además nuevas colectas de plantas cultivadas y naturalizadas en ambientes urbanos y naturales de la provincia de Córdoba, que fueron depositadas en los herbarios ACOR y CORD. Finalmente, se realizó la búsqueda y revisión de las tres especies estudiadas en las siguientes bases de datos digitales de acceso abierto: Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF. org, 2022), iNaturalist (https://www.inaturalist. org) y Ecoregistros (https://www.ecoregistros.org), cubriendo el registro de observadores independientes hasta el 30 de mayo del 2022. Las identificaciones realizadas por usuarios de iNaturalist y Ecoregistros fueron revisadas y corregidas cuando presentaron errores. Los registros digitales con imágenes de baja calidad o bajo nivel de detalle, que no permitieron corroborar la identidad de las especies, fueron descartados.

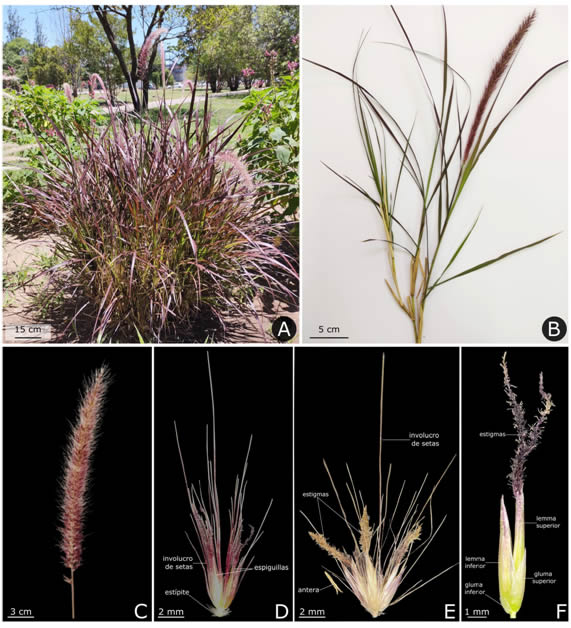

Fig. 2: Cenchrus advena. A: Planta cultivada. B: Macolla en estado reproductivo. C: Inflorescencia. D: Detalle del involucro de setas conteniendo dos espiguillas. E: Detalle de involucro seco con tres espiguillas. F: Detalle de espiguilla (el involucro de setas ha sido seccionado).

Con la información recopilada se generó una base de datos sistematizada donde a cada registro de las tres especies se le asignó la categoría de cultivada/naturalizada cuando fue posible, la información geográfica incluyendo coordenadas en grados decimales y la información de colecta correspondiente (fecha, colector/observador). Cuando los ejemplares de herbario no presentaron la georreferencia, se les asignaron coordenadas de acuerdo a la localidad de recolección. Los datos recopilados fueron utilizados para datar la historia de introducción, actualizar y mapear los registros de las especies. Los mapas de presencia fueron realizados con el programa QGIS v. 3.16 (QGIS, 2021), en donde se diferenciaron los registros cultivados de los naturalizados y particularmente los invasores en la provincia de Córdoba (ver objetivo III). Además, se diferenciaron los registros según si su origen fue obtenido a partir de herbario o bases de datos digitales.

Para el objetivo II), correspondiente al tratamiento taxonómico, se estudiaron morfológicamente los ejemplares de herbario con microscopio estereoscópico (Carl Zeiss Stemi DV4) para confirmar la identidad de las especies, usando revisiones actualizadas (Gutiérrez, 2012; 2015; Veldkamp, 2014; van Valkenburg et al ., 2021). Para determinar el nombre válido de las especies, se consultó la nomenclatura de las publicaciones originales y de los ejemplares tipo (https://plants. jstor.org/). Los ejemplares tipo analizados fueron indicados en la lista de sinónimos con luego del número del ejemplar. Se realizaron descripciones y se tomaron fotografías teniendo en cuenta los caracteres diagnósticos mencionados en la bibliografía consultada y con base en la observación de los ejemplares de herbario estudiados. Con esta información, se realizó una clave para determinar las especies de Cenchrus de la Argentina, incluyendo nativas y exóticas (cultivadas y naturalizadas), basándose en la bibliografía previa (Gutiérrez et al , 2012; 2015) y datos de este estudio.

Para responder al objetivo III), se procedió a categorizar cada uno de los registros de los tres pastos exóticos seleccionados (C. advena, C. longisetus y C. setaceus) según el modelo conceptual de invasiones biológicas propuesto por Blackburn et al. (2011). De esta manera, se clasificaron como cultivada (i.e. especie exótica -no nativa-, presente únicamente en cultivos), naturalizada (i.e. especie exótica creciendo espontáneamente en ambientes urbanos, escapada de cultivo, o introducida accidentalmente), o invasora (especie exótica con poblaciones autosostenibles en ambientes naturales -no urbanos-, con individuos que sobreviven, se reproducen y dispersan a una distancia significativa del punto de introducción original). La categoría “invasora” sólo se estableció para registros de la provincia de Córdoba, donde se observaron a campo aspectos clave, tales como la supervivencia, reproducción y dispersión (ver Fig. 1 en Blackburn et al., 2011).

Finalmente, se realizó un listado que incluye todas las especies de Cenchrus registradas en Argentina, tanto nativas como exóticas, proporcionado su

nombre válido, sinónimos, nombres comunes, origen y estado de invasión para las especies exóticas (Blackburn et al ., 2011) utilizando los datos de este trabajo y de estudios previos (Rúgolo & Puglia, 2004; Gutiérrez, 2012; 2015).

Resultados

Se recopilaron 158 registros correspondientes a las tres especies estudiadas, que estuvieron distribuidos en 11 provincias del centro y norte de Argentina. De estos, más de la mitad (56%) fueron obtenidos a partir de ejemplares de herbario y el resto de bases de datos digitales. Del total, 81 registros correspondieron a C. setaceus, nuevo registro para la Flora Argentina, de los cuales el 79% fueron de plantas naturalizadas; seguido por 53 registros de C. longisetus , de los que el 44% se hallaron naturalizados, representando registros nuevos para las provincias de Córdoba y Salta. Por último, 24 registros fueron obtenidos para C. advena , encontrada únicamente como cultivada (Fig. 1; Tabla S1). Según los registros, el inicio del cultivo de estos pastos ornamentales en Argentina fue datado en 1892 para C. longisetus , en 1960 para C. setaceus y en 2002 para C. advena (Tabla S1). Mientras que, los primeros registros de poblaciones naturalizadas fueron hallados unos 20 años después e la introducción de C. longisetus (en 1917) y unos 60 años posintroducción para C. setaceus (en 2021), ambos en la provincia de Buenos Aires (Tabla S1), posiblemente originados por escape de cultivo.

Tratamiento taxonómico de las tres especies estudiadas

Cenchrus advena (Wipff & Veldk.) Morrone, Ann. Bot . 106: 127. 2010.

Pennisetum advena Wipff & Veldk., Sida 18(4): 1033. 1999.

Pennisetum macrostachys auct. non Trin. Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. cv. ‘Burgundy Giant’. Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. cv. ‘rubrum’. TIPO: ESTADOS UNIDOS. Texas, Brazos Co.: cultivada en Texas A&M University, 18 Sep. 1990, J. K. Wipff 1723 (holotipo: L!; isotipos : K, MO, US, UTC). Fig. 2.

Hierbas perennes, con rizomas cortos, densamente macollantes, hasta de 1,5 m de altura. Follaje de color púrpura. Cañas erectas, 3-8 nodes, comprimidas, hasta de 5 mm diám., macollas intravaginales. Vainas comprimidas, verdosas a púrpuras, iguales o menores los entrenudos, lígulas pestañosas de 0,5-0,7 mm long.; láminas planas, con bordes escabrosos, púrpuras, 4-8(11) mm lat. x 7-30 cm long. Panojas espiciformes cilindricas, exertas, estrechas, péndulas, de 15-32 cm long., con muchas espiguillas, con tintes rosados a púrpuras, castañas cuando maduras; raquis piloso, con pelos hasta de 1 mm long. Involucro de setas libres, las externas escabrosas, las internas plumosas, unas pocas setas notoriamente más largas que las restantes, estipite pubescente de 0,7 0,8 mm long. en estado inmaduro y 0,5 mm long. cuando maduro, desarticulado en la base, con 1-3 espiguillas persistentes. Espiguillas de 5,5-6,5 mm long.; gluma inferior de 0,8-1 mm long., gluma superior de 3-3,5 mm long., acuminada, nervio medio conspicuo; antecio inferior estaminado, lemma de 4,5-5 mm long., acuminada, 7 nema, con el nervio medio liso, sólo escabroso en el ápice, pálea membranosa, biaquillada, con pequeños pelos retrorsos en las carenas; antecio superior perfecto; lemma 4-5 mm long., acuminada a aristada, membranosa 3 nema; pálea subigual a la lemma; 3 estambres, con anteras amarillas de ca. 2,5 mm long., apiculadas, glabras; ovario fusiforme, estilo único y dos estigmas plumosos largos y púrpuras. Cariopsis ausentes.

Distribución y hábitat. Probablemente originaria de África (Gutiérrez, 2015), introducida como cultivada en el S de Estados Unidos, México (Wipff & Veldkamp, 1999; Sánchez-Ken, 2019) y en Argentina en áreas urbanas de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Santa Fé y Tucumán (Fig. 1A; Tabla S1; Rúgolo & Puglia, 2004). Al momento no hay evidencias de que se haya naturalizado y se comporte como invasora en ningún lugar del mundo (Wipff & Veldkamp, 1999).

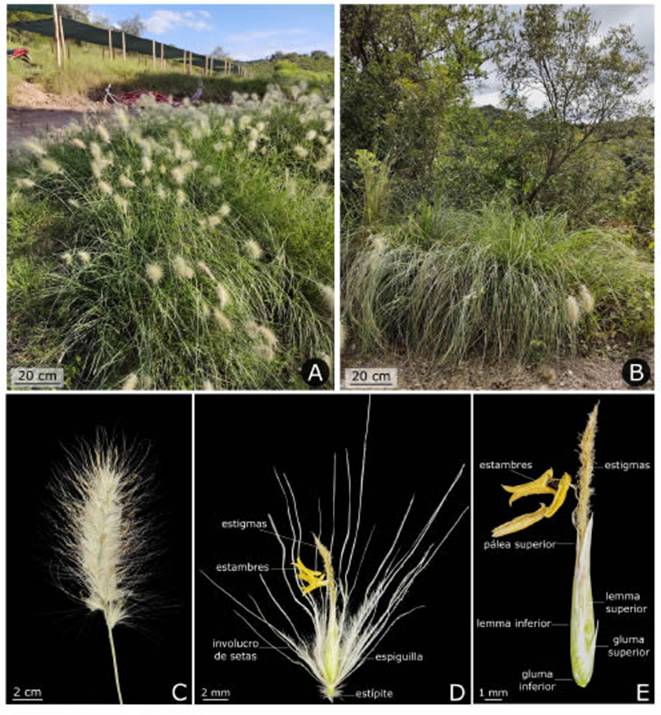

Fig. 3: Cenchrus longisetus. A: Plantas cultivadas. B: Plantas invasoras en las Sierras de Córdoba (Candonga). C: Inflorescencia. D: Detalle del involucro de setas conteniendo una espiguilla. E: Detalle de la espiguilla (el involucro de setas ha sido seccionado).

Fig. 4: Cenchrus setaceus. A: Planta cultivada. B: Plantas invasoras en las Sierras de Córdoba (El Manzano). Se indica con flechas los individuos alrededor de la planta focal. C: Inflorescencia. D: Detalle del involucro de setas conteniendo dos espiguillas en flor. E: Detalle de la espiguilla (el involucro de setas ha sido seccionado). F: Cariopsis, vista escutelar.

Nombres comunes. “pennisetum púrpura”, “pennisetum rubrum/rubra”, “purple fountain grass”.

Obs. Cultivar híbrido originado probablemente de la cruza de C. setaceus y C. elegans (Veldkamp, 2014), de los que se diferencia por las hojas púrpuras más anchas y planas, cañas ramificadas plurinodes, estípite del involucro menor a 1 mm long. e inflorescencias péndulas. Fue considerada por varios autores (Rúgolo & Puglia, 2004; Brickell, 2016) como cultivar de C. setaceus de hojas púrpuras: ‘Purpureum’ (syn. ‘Atropurpureum’) comercializado como Pennisetum rubra/rubrum, que posee láminas anchas e inflorescencias carmesí oscuro; ‘Burgundy Giant’ de mayor altura (1,8 m) e inflorescencias mayores a 30 cm long.; y ‘Fireworks’ de altura intermedia y hojas púrpuras con bandas rosadas a lo largo de los márgenes, entre otros. Sin embargo, estudios taxonómicos consideran que estos cultivares con follaje morado altamente comercializados deben poseer el rango de especie bajo la denominación de Cenchrus advena (Wipff & Veldk.) Morrone (=Pennisetum advena ) ( sensu Wipff & Veldkamp, 1999; Veldkamp, 2014; van Valkenburg et al., 2021). Cenchrus advena ( cfr. infra ) se diferencia de C. setaceus por presentar follaje púrpura (raro verde), láminas más anchas (3,5-11 mm), cañas ramificadas en los nudos aéreos, estípite del involucro más corto (ca. 1 mm), gluma inferior de 0.5-1 mm long., antecio inferior estaminado e inflorescencias péndulas (ver Material Suplementario S3). En rigor, C. setaceus , posee follaje siempre verde, láminas filiformes a convolutas y finas (2-3,5 mm lat.), cañas sin ramificaciones aéreas, estípite de 1-2 mm long., gluma inferior ausente, antecio inferior neutro e inflorescencias más rígidas. El nombre Pennisetum cupreum Thore (Horticulture IV: 555, 1906) y la combinación realizada sobre este basónimo, Cenchrus x cupreus (Thore) Govaerts (Skvortsovia 4(3): 77, 2018), son nombres no válidamente publicados pues nunca fueron tipificados. Respecto a su reproducción sexual, no se observó la presencia de frutos en las poblaciones locales, lo que podría indicar que es estéril, consistente con la ausencia de casos de naturalización (Wipff & Veldkamp, 1999). Su propagación se realiza de manera vegetativa (Owen & Lopez, 2018). Especie sensible al frío.

Especímenes examinados. ARGENTINA. Prov. Buenos Aires: Pto. General Pueyrredón , Mar del Plata, G. Sottile 157 (MDQ). Prov. Córdoba: Dpto. Capital, Córdoba, Ciudad Universitaria, parque de la Fac. de Cs. Agropecuarias, cultivada, 08/XI/2021, L. M. Carbone 1452 (ACOR); 25/XI/2021, L. M. Carbone 1453 (ACOR). Prov. Mendoza: Dpto. Guaymallén, Guaymallén, cultivada, 20/VII/2002, F. A. Roig 16388 (MERL). Prov. Santa Fe: Dpto. San Martín, El Trébol, cultivada, 28/V/2022, J. Tavella & L. M. Carbone 1464 (ACOR).

Iconografía. Wipff &. Veldkamp (1999), Sida 18(4): 1034.

Cenchrus longisetus M.C. Johnst., Sida 1(3): 182. 1963.

Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen., Mus. Senckenberg . 2: 134-135. 1837.

Cenchrus villosus (R. Br. ex Fresen.) Kuntze, Revis. Gen. Pl . 3(3): 347. 1898. TIPO: ETIOPÍA. Abyssinia, E. Rüppell s.n. ( holotipo FR 0030074; isotipos BM 000923353!, BM 000923354!, FR 0030075!). Fig. 3.

Hierbas perennes, a veces anuales o de vida corta, formando matas hemisféricas hasta de 60 cm de altura, rizomatosas. Cañas paucinodes, péndulas, decumbentes, hasta de 70 cm long. y

5 mm lat. Vainas pilosas en los márgenes; lígula

pestañosa corta de ca. 2 mm long.; láminas lineares, planas a involutas, de 10-40 x 0,3-0,5 cm. Panojas espiciformes cilíndricas a esféricas, de 2-3 cm lat. y hasta de 11 cm long., con setas plumosas blanquecinas o verde pálido, a veces tornándose

Distribución y hábitat. Nativa del NE de África tropical y la península Arábiga. Introducida como ornamental y naturalizada en casi todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, incluyendo nuestro país (Parodi, 1967; Gutiérrez, 2012; Fernández et al, 2016). En Argentina habita en Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, y se amplía su distribución a Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Salta (Fig. 1B), donde fue hallada cultivada y naturalizada en ambientes urbanos-periurbanos (en vías del tren, terrenos baldíos y en espacios verdes como maleza de césped), y en ambientes naturales disturbados (bordes de caminos) (Tabla S1). Fue citada para Formosa (Gutiérrez, 2012) con base en el ejemplar Bordón s/n -CTES 408396-, sin embargo, este material corresponde a Cenchrus pilcomayensis; por lo tanto, se excluye de esta provincia hasta que se realicen nuevos registros.

Nombres comunes. “cola de zorro”, “panizo velloso”, “pasto plumoso”, “pennisetum”, “zacate plumoso africano”, “white flowering fountain grass”.

Especímenes examinados. ARGENTINA. Prov. Buenos Aires: Pdo. Bahía Blanca, Bahía Blanca, naturalizada, 26/V/2022, J. L. Camina & L. M. Carbone 1463 (ACOR); Bahía Blanca, 13/III/2018, Mattenella 6103 (BB); Pdo. La Plata, La Plata, 20/IV/1906, T J. V. Stuckert 15891 (CORD, SI); La Plata, 09/I/1929, A. L. Cabrera 597 (LP); La Plata, 03/V/1938, E. C. Clos 6538 (CTES); La

Plata, 17/X/2004, P. M. Simon 1111 (LP); Pdo. Capital Federal , Paseo de Julio, 16/V/1917, C. M. Hicken 12965 (LIL). Prov. Córdoba: Dpto. Capital , Córdoba, Ciudad Universitaria, 25/X/2021, L. M. Carbone 1447 (ACOR); Córdoba, Barrio Centro, 30/IX/2021, M. Scandaliaris 2334 & 2335 (ACOR); Córdoba, Parque de las Naciones, 04/III/2007, M. J. Nores 8 & 9 (CORD); Dpto. Calamuchita , Villa General Belgrano, 28/V/2022, L. M. Carbone 1466 (CORD); Dpto. Colón, Candonga, 24/II/2022, L. M. Carbone & A. L. Chiapero 1454 & 1455 (CORD). Prov. Jujuy: Dpto. Yavi , La Quiaca, 8/III/2002, M. A. Negritto et al . 439 (CORD, CTES). Prov. Mendoza: Dpto. Capital , Mendoza, escapada de cultivo, 30/XI/1955, A. Ruiz Leal 17335 (MERL); Mendoza, Quita Agronomía, 13/X/1958, escapada de cultivo, A. Ruiz Leal 19728 (MERL).

Iconografía. Türpe (1983), Lilloa 36: 129. Gutiérrez (2015), Fl. Arg. 3 (1): 277. Wipff (2021), Fl. North Am.

Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, Ann. Bot. (Oxford), n.s. 106: 129. 2010.

Phalaris setacea Forssk., Fl. Aegypt.-Arab. 17. 1775.

Pennisetum tiberiadis Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser . 1, 13: 43. 1854.

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov., Boll. Soc. Bot. Ital. 113. 1923. TIPO: YEMEN. Jabal Barad, Mokhajah, Forsskal 117 (lectotipo C 10002753!, designado por Ferrer-Gallego & Boisset, Phytotaxa 218 (2): 174. 2015). Fig. 4.

Hierbas perennes o de vida corta, densamente macollantes y rizomatosas, hasta de 1 m de altura. Follaje de color verde claro, nunca púrpura. Cañas erectas. Vainas menores que los entrenudos, lígulas pestañosas de 0,1-0,2 mm long., con setas de 0,75-1 mm long.; láminas involutas, con bordes escabrosos, verdes, de 2-3,5 mm lat. Panojas espiciformes cilíndricas, exertas, estrechas, hasta de 30 cm long., con muchas espiguillas, con tintes rosados a púrpuras, raquis escabroso. Involucro de setas libres, las internas plumosas, unas pocas setas notoriamente más largas que las restantes, estípite pubescente de 1-2 mm long., desarticulado en la base, con 1-3 espiguillas persistentes. Espiguillas de 4,7-5,5 mm long.; gluma inferior ausente, gluma superior de ca.

2,5 mm long., acuminada; antecio inferior neutro, lemma de ca. 5 mm long., acuminada a aristada,

5 nervada, con el nervio medio escabroso, palea ausente; antecio superior perfecto o estaminado (cuando hay varias espiguillas por involucro); lemma

7 mm long., acuminada a aristada, membranosa,

pálea subigual a la lemma; 3 estambres, con anteras amarillas de ca. 2 mm long., de ápice glabro; ovario fusiforme, estilo único y dos estigmas plumosos largos. Cariopsis ovoide a oblonga, lisa a finamente rugosa, de ca. 3 mm long., con restos del estilo, escutelo hasta de la V> del largo de la cariopsis.

Distribución y hábitat. Nativa del N de África y SO de Asia incluyendo la península Arábiga (Veldkamp, 2014). Introducida como ornamental y naturalizada en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, siendo invasora muy agresiva en Hawái y Arizona, y en menor grado en S de California en EUA (Poulin et al , 2007; GISD, 2021; PIER, 2021). Primer registro como especie naturalizada para Argentina, donde habita en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy y Mendoza (Fig. 1C), siendo hallada bajo cultivo y frecuentemente naturalizada en áreas urbanas y periurbanas (terrenos baldíos, vías del ferrocarril), y naturalizada en bordes de caminos de sierras próximos a ambientes naturales de Córdoba (Tabla S1).

Nombres comunes. “pasto africano”, “pennisetum africano”, “pennisetum verde”, “fountain grass”.

Obs. Cenchrus setaceus es muy similar a C. alopecuroides (citado como cultivado en Buenos Aires; Rúgolo & Puglia, 2004), diferenciándose la primera especie por las láminas filiformes y bordes escabrosos, base del pedúnculo glabro, estípite involucral pubescente y gluma inferior ausente (Material Suplementario S3; Veldkamp, 2014).

Especímenes examinados. ARGENTINA. Prov. Buenos Aires: Pdo. Bahía Blanca, Bahía Blanca, 28/V/2022, J. L. Camina & L. M. Carbone 1465 (ACOR). Prov. Córdoba: Dpto. Capital , Córdoba, Ciudad Universitaria, 25/X/2021,

M. Carbone 1448 (ACOR); Córdoba, Cruz Roja y Av. Vélez Sarsfield, en vías del tren, 04/ XI/2021, L. M. Carbone 1450 (ACOR); Córdoba, Barrio Juniors, 23/IX/2021, M. Scandaliaris 2331 (ACOR); Córdoba, Barrio Centro, 23/IX/2021,

M. Scandaliaris 2332 & 2333 (ACOR); Dpto. Calamuchita, Los Reartes, 28/V/2022, L. M. Carbone 1467 (CORD); Dpto. Colón , Río Ceballos, El Caracol, 08/XI/2021, L. M. Carbone 1451 (ACOR); Jesús María, 02/IV/21, J. Romero 220 (CORD); El Manzano, 18/XI/2021, L. M. Carbone 1453 (ACOR); Dpto. Punilla , Villa Carlos Paz, 20/X/2021, J. Romero 1-39 (CORD); Dpto. Santa María , Villa Ciudad de América, 29/V/2022, L. M. Carbone 1468 (CORD).

Iconografía. Wipff, 2021; Fl. North Am .

Estado de invasión en la provincia de Córdoba

Se encontraron 10 registros de C. longisetus en 5 localidades y 54 registros de C. setaceus en 9 localidades de la provincia de Córdoba, de los cuales la mayor parte fueron de plantas naturalizadas (Fig.1 B-C). Los primeros casos de naturalización ocurrieron en 2007 para C. longisetus y en 2021 para C. setaceus (Tabla S1). Todas las poblaciones analizadas de ambas especies presentaron individuos en estado reproductivo y dispersando activamente sus propágulos, mientras que C. advena se encontró sólo cultivada y los ejemplares analizados no presentaron producción de semillas pues tuvieron inflorescencias estériles. Particularmente dos poblaciones naturalizadas de C. longisetus y dos de C. setaceus halladas en ambientes naturales disturbados de las Sierras de Córdoba superaron la barrera de cultivo, supervivencia, reproducción y dispersión a una distancia significativa de los registros cultivados (Fig.1B-C; Fig. 3B; Fig. 4B; Tabla S1), por lo que se encuentran iniciando su estado de propagación bajo la categoría de Invasoras (D1). Las poblaciones locales de C. advena no superaron la barrera de cultivo, ocupando el estado de Introducción y categoría de Introducidas (B2).

Con el fin de integrar esta información a lo ya conocido para el género Cenchrus en Argentina, se presenta un listado actualizado de todas las especies nativas y exóticas (cultivadas, naturalizadas e invasoras), proporcionando su denominación actual, los sinónimos y nombres comunes con los que frecuentemente se los conoce o comercializa (Tabla S2). Finalmente se incluye una clave para determinar estas especies en función de caracteres exomorfológicos (Material Suplementario S3).

Discusión

En este trabajo se registraron poblaciones cultivadas, naturalizadas (potencialmente invasoras) e invasoras de los pastos exóticos C. longisetus y C. setaceus en Argentina. Particularmente en la provincia de Córdoba, estos pastos están iniciando el estado de propagación como invasores recientes en ambientes naturales disturbados (sensu D’Antonio & Vitousek, 1992; Blackburn et al ., 2011), comportamiento que podría estar replicándose en otras provincias de Argentina. Esto es posiblemente propiciado por el alto nivel de nivel de cultivo y naturalización de ambas especies en las ciudades y como resultado de la presencia de individuos reproductivos con eficiente dispersión y establecimiento de propágulos. Estos podrían formar nuevas poblaciones, las que representan una amenaza de invasión para los ecosistemas del centro-norte de Argentina. Por otro lado, las poblaciones estudiadas de C. advena fueron encontradas únicamente bajo cultivo y son categorizadas como introducidas. Considerando el nuevo reporte de C. setaceus para la Flora Argentina y la actualización del estado de invasión de C. longisetus , este es el primer trabajo en reportar como invasoras a dos de las seis especies exóticas del género en Argentina (Tabla S2).

Una especie exótica se considera invasora cuando constituye poblaciones autosostenibles en ambientes naturales con individuos que sobreviven a una distancia significativa del punto original de introducción. Esto es, cuando en el proceso de invasión, una especie introducida se naturaliza, supera la barrera de la dispersión y comienza su expansión (Blackburn et al ., 2011; Richardson & Rejmánek, 2011). Los registros naturalizados encontrados en Argentina, tanto de C. longisetus como de C. setaceus , fueron hallados principalmente en ambientes urbanos o periurbanos, cercanos a plantas cultivadas, y también en ambientes naturales disturbados de las Sierras Chicas de Córdoba (Fig. 3B y 4B), a una distancia significativa de los registros de cultivo/introducción. En particular, los individuos de los ambientes naturales de Córdoba presentaron persistencia vegetativa in situ mediante rizomas, altos niveles de reproducción por semillas y capacidad de dispersión de propágulos a larga distancia, lo que se corresponde con la definición de una especie invasora en estado de propagación (categoría D1, Blackburn et al ., 2011). Si bien sólo se conoce en detalle el comportamiento de las poblaciones naturalizadas en Córdoba, es esperable que esto también ocurra en otras provincias que actualmente presentan registros naturalizados, condiciones ambientales y niveles de cultivo similares. Específicamente, los individuos hallados en los ambientes serranos se encontraron en sitios con alto grado de disturbios antrópicos (bordes de caminos), pero no en comunidades vegetales no disturbadas. Algo similar se ha observado en ambientes áridos y semiáridos de Sudáfrica, donde la invasión de C. setaceus ocurre principalmente a lo largo de bordes de caminos y otros ambientes disturbados del paisaje (Rahlao et al , 2010). Por lo tanto, es probable que el proceso de invasión de estas especies en nuestro país también sea favorecido por actividades y disturbios antrópicos y que las poblaciones estén iniciando la fase de propagación tanto en Córdoba como en otras provincias. Eventualmente, es probable que estos pastos se propaguen de estas zonas disturbadas hacia ambientes no disturbados, debiendo tomar las medidas de prevención necesarias para evitar la invasión de áreas naturales conservadas.

Cenchrus setaceus también ha sido reportada como exótica invasora de alto riesgo en Hawái, Arizona y California (D’Antonio & Vitousek, 1992; Poulin et al., 2007; GISD, 2021; PIER, 2021). Este pasto C4 de amplia plasticidad fenotípica, presenta un rápido crecimiento, capacidad de rebrote posfuego, elevada producción de biomasa y de semillas apomícticas con dispersión anemófila (Simpson & Bashaw, 1969; Poulin et al , 2007). Estos rasgos sugieren que la especie puede colonizar nuevos sitios, desplazar a la vegetación nativa al incrementar la competencia y elevar la cantidad de combustible inflamable y consecuentemente la frecuencia de los incendios (D’Antonio & Vitousek, 1992; Poulin et al ., 2007). Las consecuencias ecosistémicas de un ciclo pasto-fuego exacerbado tras la invasión de C. setaceus ya han sido alertadas en ambientes semiáridos de América del Norte (D’Antonio & Vitousek, 1992). Por otro lado, C. longisetus ha sido reportada como naturalizada en Argentina (Parodi, 1967) y como invasora agresiva en ambientes semiáridos de Sudáfrica, Australia y España donde mostró una alta producción de frutos y alto nivel de establecimiento (Nel et al., 2004; Grice et al , 2013; Fernández et al , 2016). En este sentido, se ha sugerido que C. longisetus también podría presentar este comportamiento invasor en ambientes semiáridos disturbados de Argentina (Fernández et al , 2016), resultado que es confirmado en el presente trabajo para ambas especies exóticas.

La expansión de una especie exótica invasora depende de la presión de propágulos (i.e., cantidad y calidad de frutos producidos; Simberloff, 2009) y de los factores ambientales que condicionan su establecimiento (i.e., barrera ambiental; Richardson & Pysek, 2006; Blackburn et al ., 2011). El cultivo de plantas exóticas en las ciudades como ornamentales es la vía de ingreso común para muchas especies que, luego de naturalizarse en ambientes urbanos altamente transformados y disturbados, se dispersan por sus propios medios e invaden ambientes naturales (Padayachee et al , 2017). Según los resultados aquí presentados, hace pocos años que se empezó a cultivar masivamente a C. longisetus y C. setaceus como ornamentales en las ciudades (75 % de los registros cultivados fueron hallados a partir del año 2020). Debido al alto nivel de plantación actual de C. setaceus y C. longisetus observado en los espacios verdes urbanos de la provincia de Córdoba en particular (Municipalidad de Córdoba, 2020) y del resto del centro y norte de Argentina en general (Tabla S1), cabe esperar que exista un aumento en la presión de propágulos. Esto podría resultar en un incremento de la invasión en los próximos años si no se toman medidas que frenen su cultivo.

Respecto a los factores ambientales, y de acuerdo a los modelos de idoneidad de hábitat desarrollados por Albuquerque et al. (2020), se ha observado que las áreas más susceptibles a la invasión de C. setaceus son aquellas con climas tropicales y subtropicales (después de los Mediterráneos) y en particular aquellas con mayor intervención humana; por esto los ambientes naturales próximos a las áreas más pobladas y antropizadas del centro y norte de la Argentina presentan un alto riesgo de invasión. Además, se ha observado en ambientes con distinto nivel de invasión, que la disponibilidad de agua es un factor determinante del crecimiento y de la producción de semillas de C. setaceus (Poulin et al , 2007; Goergen & Daehler, 2001), por lo que su propagación sería favorecida en los veranos húmedos, como los que presentan las áreas de Argentina donde registramos a esta especie. En síntesis, la combinación de un elevado potencial invasor en áreas subtropicales, alta presión de propágulos y susceptibilidad ambiental representan un panorama muy beneficioso para la propagación de estos pastos y una alerta concreta de invasión para los ecosistemas del centro y norte de Argentina.

La existencia de múltiples especies y cultivares de Cenchrus utilizadas como ornamentales ha llevado a una considerable confusión respecto a su correcta identificación y las características ecológicas asociadas. Como ejemplo, Cenchrus advena , actualmente tratada como una especie independiente debido a su diferenciación morfológica y genética (Veldkamp, 2014; van Valkenburg et al ., 2021), fue antes considerada un cultivar de C. setaceus ( e.g , Rúgolo & Puglia, 2004; Brickell, 2016). Este reciente cambio taxonómico concuerda con el potencial invasor contrastante entre ambos pastos. Mientras C. setaceus se reproduce exitosamente por frutos apomícticos y posee un elevado potencial invasor, C. advena es estéril y en general no produce progenie viable (Simpson & Bashaw, 1969). Esta capacidad reproductiva ha sido asociada al nivel de ploidía de ambas especies. Según Simpson & Bashaw (1969), C. setaceus posee individuos triploides (3x = 27) y excepcionalmente hexaploides (6x = 54) mientras que C. advena es hexaploide y presenta un comportamiento meiótico irregular responsable de su esterilidad. No obstante, Zhang et al . (2015) registró poblaciones triploides de ambas especies. Además, se ha observado producción de semillas de C. advena tras cruzamientos híbridos con polen de C. setaceus o de C. ciliaris ( i.e . pseudogamia interespecífica; Simpson & Bashaw, 1969). Por lo tanto, a pesar de la ineficiente producción de semillas de C. advena, no habría que subestimar la plasticidad reproductiva de este pasto cultivado. Sería necesario desarrollar estudios sistematizados sobre las características citológicas, genéticas y reproductivas de las especies de Cenchrus ornamentales de Argentina para esclarecer las bases de su comportamiento reproductivo y su consecuencia en el proceso de invasión.

Con el objetivo de limitar los efectos negativos de las especies exóticas invasoras sobre la biodiversidad, reglamentaciones vigentes de la Unión Europea exigen la prohibición de la producción, venta y plantación de C. setaceus, e indican que no se regule el germoplasma de C. advena (Val’hor, 2017; van Valkenburg et al ., 2021). En Argentina, la ley nacional 24375 aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992), que en su artículo 8 menciona que las partes contratantes “Impedirán que se introduzcan, controlarán o erradicarán las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies” (CDB, 1992). En el marco de la reciente Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI, 2022), la herramienta de prevención sería el paso inicial para el desarrollo de un programa de manejo local para contener el avance de la reciente invasión de C. longisetus y C. setaceus a través de la drástica interrupción de su uso ornamental, disminuyendo así la presión de propágulos. Luego, con base en las áreas con alta densidad de registros naturalizados y en particular con registros invasores detectadas en este estudio (Fig. 1; Tabla S1) se debería evaluar su crecimiento, evolución, y eventualmente aplicar medidas de control y erradicación (e.g., Blackburn et al ., 2011). El monitoreo continuo en tiempo real es crucial para prevenir daños ecológicos y los gastos económicos asociados a una invasión avanzada (Brundu, 2017; Laface et al ., 2020). En el contexto actual de invasiones biológicas, es necesario aplicar medidas de prevención que frenen el uso de las especies introducidas (Blackburn et al ., 2011; Padayachee et al ., 2017). Este es el caso de C. advena y posiblemente de otras gramíneas (e.g. Miscanthus sinensis ) donde, pese a su limitada producción de semillas y que no existan antecedentes de invasión, la multiplicación vegetativa por rizomas podría ser un mecanismo que favorezca su persistencia y propagación. En su lugar, se debe priorizar el uso ornamental de pastos nativos (e.g. especies de los géneros Eustachys , Nassella , Jarava , Paspalum, Panicum, etc.) de acuerdo a las ecorregiones para favorecer la biodiversidad autóctona de los ambientes naturales (ver Rúgolo & Puglia, 2004; Jewsbmy et al , 2016, Cabido et al, 2018).

Es importante aclarar que los mapas de registros presentados en este trabajo representan una línea de base para el monitoreo de la presencia de estos pastos y para la detección temprana de las poblaciones naturalizadas e invasoras y no un mapa de distribución acabado de las especies en todo el territorio argentino. Teniendo en cuenta que estas especies cultivadas poseen escasa representación en los herbarios y que el inicio de su naturalización es reciente (en particular para C. setaceus), es probable que los puntos de cultivo y las poblaciones naturalizadas estén subestimadas, representando sesgos de muestreo. Por ende, la ausencia de registros en ciertas áreas del centro y norte de la Argentina no indica que las especies estén ausentes, que no sea peligroso su cultivo o que no haya riesgo de invasión, sino probablemente se deba a un vacío de información. Además, es posible que existan diferencias en el comportamiento y en el estado de invasión de estas especies entre áreas del país con distintas condiciones climáticas. Asimismo, los puntos obtenidos a partir de bases de datos digitales requieren de corroboración a campo. Por lo tanto, es necesario realizar estudios que nos permitan contar con información más exhaustiva para conocer la distribución actual de estas especies e identificar zonas críticas para aplicar medidas de manejo.

Conclusiones

Como conclusiones de este trabajo se destacan los siguientes aspectos: i) la importancia de integrar disciplinas como la taxonomía y la ecología en el manejo de especies exóticas, ii) la necesidad de planificar el uso de especies ornamentales con base en los objetivos de desarrollo sustentable y en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica, iii) un llamado urgente a las autoridades ambientales correspondientes a frenar el cultivo, venta y plantación de Cenchrus setaceus y de Cenchrus longisetus tanto en el ámbito público como privado, debido a su categorización de invasora en Argentina, iv) monitorear las poblaciones naturalizadas de C. setaceus y C. longisetus en todo el país para conocer el avance de la reciente invasión mediante un proyecto de ciencia ciudadana para que la sociedad se involucre y sensibilice sobre la problemática de invasiones y para evaluar las medidas de erradicación y v) evitar el cultivo de C. advena pese a la ausencia de potencial invasor y en su lugar promover la utilización de pastos nativos.

Contribución de los Autores

LMC realizó la conceptualización, curación de datos y análisis de ejemplares de herbario. LMC y ALC realizaron la escritura del manuscrito original y coordinaron el estudio, sistematizaron los datos y confeccionaron las figuras. HFG y JOC aportaron en la conceptualización del estudio. Todos los autores contribuyeron en la escritura y revisión de la versión final.

Agradecimientos

Agradecemos a Gabriel Bernardello y a los revisores por las valiosas sugerencias que hicieron que este trabajo mejore sustancialmente. A Ana

Calviño y Giovana Galfrascoli por la motivación para que este trabajo se concrete; a Melina Scandaliaris, Julia L. Camina, Julia Tavella, Melisa Giorgis, Franco Chiarini y Jorge Romero por la colaboración en la colecta de ejemplares de herbario y contribución de datos, a los curadores de los herbarios adheridos a la Red de Herbarios de Argentina (RedHAr), en particular al personal de los herbarios BB, CORD, CTES, LIL, LP y MERL por la disponibilidad y asistencia con el material de herbario; a Rocío Deanna por el asesoramiento nomenclatural y a Alejandro Vera por el asesoramiento sobre leyes de especies invasoras. Este trabajo ha sido financiado por el proyecto FONCyT (PICT 2019-1536).

uBio

uBio