Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO  uBio

uBio

Compartilhar

Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica

versão On-line ISSN 1851-2372

Bol. Soc. Argent. Bot. vol.57 no.3 Córdoba set. 2022

http://dx.doi.org/doi.org/10.31055/1851.2372.v57.n3.37590

doi.org/10.31055/1851.2372.v57.n3.37590

Articulos

El zapallito de tronco: Un cultivo precolombino presente en el Cinturón Hortícola de La Plata (Argentina)

The trunk squash: A pre-Columbian crop present in the Horticultural Belt of La Plata (Argentine)

Analía Beatriz Martínez 1

1. instituto de Fisiología vegetal (INFIVE), Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. anas_martinez@hotmail.com

SUMMARY

Background and aims: The horticultural belt of La Plata is one of the most important productive regions of the province of Buenos Aires. It comprises large producers who supply the central market of La Plata and other regions of the country, as well as a group of non-capitalized family producers who sell their products at fairs and markets in the city. Among their typical products, the trunk squash (Cucúrbita maxima subsp. maxima var. zapallito) is a regional vegetable that stands out for being widely used in the preparation of various meals. The objective of this work is to survey the local botanical knowledge of small producers in La Plata whose variety has cultural and regional importance.

M&M: For this reason, adopting an ethnobotanical methodology, semi-structured interviews and direct observation were carried out with sixteen key informants from the region, who depicted experiences, practices and stories as regards the management of this crop.

Results: The families that produce trunk squash, mostly of Bolivian nationality, choose to cultívate this vegetable for its profitability, low cost and tradition. The small producers have managed to adapt to the environmental conditions of a different scenario and they have learned to respond to the horticultural requirements of the region with the resources they handle.

Conclusions: It is through this set of knowledge and its practice that local producers have succeeded in preserving this variety of the species, so important for the region and for America.

Key Words: Cucúrbita, cultivation practices, ethnobotany, family farming.

Resumen

Introducción y Objetivos: El cinturón hortícola de La Plata es una de las regiones productivas más importantes de la provincia de Buenos Aires. Está formado por grandes productores que abastecen a distintas regiones del país, así como también por un núcleo de productores familiares no capitalizados que se dedican a la venta de sus productos en ferias y mercados de la ciudad. Entre sus productos típicos el zapallito de tronco (Cucúrbita maxima subsp. maxima var. zapallito) es una hortaliza regional que se destaca por ser muy utilizada para la preparación de diversas comidas. El objetivo de este trabajo es relevar el conocimiento botánico local (CBL) de las familias productoras de La Plata, con el fin de contribuir al mantenimiento de esta variedad que guarda importancia cultural y regional.

Materiales y Métodos: Desde una metodología de tipo etnobótanica se realizaron entrevistas semiestructuradas y observaciones directas a dieciséis informantes claves de la región, quienes caracterizaron experiencias, prácticas e historias del manejo del zapallito en la ciudad.

Resultados: Las familias productoras de zapallito de tronco elijen cultivar esta hortaliza por su rentabilidad, bajo costo y tradición local. Los pequeños productores, en su mayoría de nacionalidad boliviana, han logrado adaptarse a las condiciones ambientales de un escenario distinto para ellos y con los recursos que cuentan aprendieron a responder a los requerimientos hortícolas de la región. Conclusiones: Es mediante el conjunto de saberes y prácticas que realizan los productores (CBL) que se contribuye a mantener el cultivo del zapallito de tronco en la región.

Palabras clave: Agricultura familiar, Cucúrbita, etnobotánica, prácticas de cultivo.

Introducción

Las Cucurbitáceas son una familia de plantas muy utilizada en la alimentación a nivel mundial (Eguiarte et al., 2018), ya que son de gran valor nutricional en toda dieta. Aportan carbohidratos, vitamina A, minerales, aceites, proteínas, carotenos y numerosas sustancias que favorecen el fortalecimiento y defensa del metabolismo (Peralta et al., 2008). Entre estas últimas se destaca la presencia de cucurbitacinas y triterpenos en las partes vegetativas y en frutos, los que tienen acción antiinflamatoria, anti-ulcerogénica, analgésica, anti-alergénica, antitumoral, antioxidante y hepatoprotectora (Jayaprakasam et al., 2003; Morales Vela et al., 2020).

Dentro de esta familia, el género americano Cucúrbita comprende veinte especies silvestres y cinco cultivadas; estas últimas conocidas como zapallos o calabazas: C. argyrosperma Huber, C. ficifolia Bouché, C. moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex. Poir., C. pepo L y C. maxima Duch. ex. Lam (Pochettino & Cortella, 1994). Cada una de estas especies conforman distintos grupos taxonómicos. Este trabajo centra su investigación en un integrante del grupo maxima, denominado Cucúrbita maxima subsp. maxima var. zapallito, por tratarse de un fruto de importancia regional que a diferencia del resto se consume en estado inmaduro y que es propio de Argentina (Millán, 1947). Las investigaciones llevadas a cabo en esta especie estuvieron principalmente abocadas a conocer las relaciones, el origen y la domesticación de C. maxima. Es así que la subsp. andreana (Naudin) cuya distribución se extiende hasta la región de Argentina y Uruguay sería el ancestro silvestre más probable de la subsp. maxima. Esta propuesta es sostenida por el hallazgo de restos arqueológicos de ambas formas encontradas junto a cubiertas seminales de ejemplares que presentan caracteres intermedios entre ambas subespecies (Lema, 2011). Los procesos de selección antrópica, hibridación y el flujo génico fueron los mecanismos que dieron lugar al conjunto de cambios favorables para el surgimiento de poblaciones nuevas y en este caso útiles para el ser humano (Lema, 2009, 2011; Martínez, 2017).

Las crónicas históricas, señalan que durante la época de la conquista del Río de La Plata, la subsp. maxima fue uno de los principales cultivos de los guaraníes del noreste de Argentina y Paraguay, además de que se sabe que ya en ese entonces, existían numerosas variantes cultivándose en los valles andinos (Lira Saade et al., 2009). Los restos arqueológicos (semillas y pericarpios) hallados en el norte de Argentina permitieron corroborar que estos frutos habían sido utilizados y consumidos por poblaciones nativas al menos desde ca. 3000 años antes del presente (Gambier, 1977; Lagiglia, 1980, 2001; Pochettino, 1985; Würschmidt, 2003; Hocsman, 2006; Lema et al., 2008; Lema, 2009, 2011; Ots et al., 2011; Martínez, 2017).

Actualmente, la variedad zapallito es una de las que más se produce en Argentina. Su cultivo se extiende desde los Andes hasta el centro sur del país (Lira Saade, 1995), sólo las áreas más frías son las que quedan exceptuadas del mismo (Ferratto & Rodríguez Fazzone, 2010). Según el censo de horticultura del año 2002, la superficie cultivada de zapallito tierno fue de 10.540 ha lo que equivale a 364.488 t (Della Gaspera, 2017), siendo las provincias del noroeste y del noreste las de mayor producción (De Grazia et al., 2005). En algunas regiones, como la zona de los valles andinos la producción de zapallito está muy arraigada a una economía de tipo tradicional, donde las familias cultivan distintas hortalizas para autoconsumo contribuyendo así a la seguridad alimentaria de sus pobladores (Lorello et al., 2016). En otras partes del mundo el zapallito puede considerarse como una especie NUS (neglected used species) o marginada, por ejemplo, en España (Vignale et al., 2021).

En términos generales Argentina se autoabastece con su producción interna ya sea de zapallos tiernos como de maduros (Della Gaspera, 2017). Sin embargo, en los últimos años la presencia de patógenos ha afectado el rendimiento de la producción (Perotto, 2022). En este escenario adquiere relevancia el aporte que hace a la producción de zapallito de tronco el Cinturón Hortícola de la ciudad de La Plata (CHLP), área de estudio del presente trabajo que tiene como objetivo relevar y caracterizar el conocimiento botánico local (CBL) de las familias productoras de este cultivo, con el fín de contribuir al mantenimiento de esta variedad de importancia local y regional.

Este trabajo se aborda desde el marco de la etnobotánica que se entiende como el estudio de las relaciones humanas y su entorno vegetal. Dentro de esta disciplina el conjunto de saberes y creencias que la sociedad tiene sobre el entorno vegetal y sus productos derivados es lo que se denomina conocimiento botánico local (CBL) (Pochettino et al, 2012; Hurrell, 2014; Puentes, 2017). El entendimiento del CBL es la base para conocer las prácticas agrícolas, la preparación de alimentos, la atención de la salud, la conservación del entorno, y un amplio rango de actividades que hacen posible, a través del tiempo, el mantenimiento de un grupo humano en su ambiente (Del Rio et al, 2007).

El CBL es dinámico ya que orienta las prácticas hortícolas según las condiciones cambiantes del entorno biocultural, ajustando el conocimiento a las nuevas circunstancias, es decir, tiene un valor adaptativo. Así, la recursividad entre conocimientos y prácticas hace posible la evolución del sistema, hortícola en este caso, y su compleja dimensión biocultural (Pochettino et al., 2014, 2017).

Area de estudio

En la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires se encuentra uno de los cinturones hortícolas más grandes de Argentina. Esta franja productiva, que comprende los municipios de Berazategui, Florencio Varela, Ensenada y La Plata, es una zona de transición entre sectores urbanos y rurales (Barsky, 2010). El área que se ubica al sudeste de Buenos Aires abastece a más de 14 millones de personas de Buenos Aires y de otras regiones del país (Merchán, 2016).

Al momento de su fundación en 1949, el CHLP, contaba con casi el 70% de inmigrantes europeos (Garat et al., 2008; Ahumada et al, 2010; Ferrato & Rodríguez Fazzone, 2010). A partir de la crisis de los 90 el modelo económico que se impuso en Latinoamérica se tradujo en un significativo aumento de los niveles de desempleo, crecimiento de los índices de pobreza y precarización del trabajo asalariado (García, 2012). A nivel local este modelo también tuvo su impacto en la estructura de la horticultura platense, es así que los propietarios de las tierras vieron en el arrendamiento una forma de ganancia asegurada, mientras que otros apostaron a mejorar la tecnología. La falta de ingreso provocó que oleadas de inmigrantes (sobre todo de Bolivia) llegaran a la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades laborales. Se fueron conformando así núcleos de pequeños productores familiares que con el paso del tiempo se asentaron de manera definitiva en distintos predios de la ciudad. Estos productores denominados localmente como "quinteros" se caracterizan por desarrollar un trabajo convencional que combina el arrendamiento de la tierra, la mano de obra familiar y en algunos casos la siembra bajo invernáculo. A partir del año 2002 comienza también un proceso de producción hortícola sin agrotóxicos, al cual se fueron sumando algunos productores (Del Rio et al., 2007; Cieza et al., 2021). Este cambio implica un control natural de distintas afecciones y un menor requerimiento de insumos. Lo que resulta en productos frescos, de calidad y locales que favorecen los circuitos cortos de comercialización entre productores y consumidores, con precios más convenientes.

Materiales y Métodos

Para este trabajo se utilizó la metodología tradicional de la etnobotánica con observaciones participantes, entrevistas abiertas y semiestructuradas a pequeños productores del CHLP, que se dedican desde hace unos años a la producción de hortalizas tradicionales y dentro de éstas al cultivo del zapallito de tronco. Se pidió el consentimiento previo e informado a dieciséis entrevistados, hombres (6) y mujeres (10), cuyo rango de edad varió aproximadamente entre los 24 y los 56 años. Para el registro de los datos se utilizó libreta de campo y soporte digital de audio. El acercamiento a algunos de ellos se produjo a través de los docentes del Departamento de Extensión Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quienes llevan adelante un programa de intercambio de semillas con los productores de la zona. En otros casos se utilizó la técnica bola de nieve (Valles, 1997). Las entrevistas se realizaron en las ferias "El Paseo, economía social y solidaria UNLP" que se desarrolla en el Rectorado de la UNLP; en el patio de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF) UNLP, en el patio de la Facultad de Ingeniería UNLP y en el Parque Saavedra, todas ellas dentro del casco urbano de La Plata, así como en la Feria del Barrio Tolosa y en talleres brindados por los docentes del Departamento de Extensión Rural de la FCAyF (Fig. 1 A-B).

El trabajo de campo se desarrolló durante dos años consecutivos. Los aspectos registrados en las entrevistas que permitieron caracterizar las unidades de análisis son origen, edad, sexo y división de trabajo, preferencias del cultivo (tipos de semilla y variedades utilizadas), siembra, modos de cultivo (campo/invernáculo), estrategias (protección, cuidados, limpieza del terreno, riego), distribución espacial dentro de la quinta y otras problemáticas asociadas tratamiento de malezas, plagas.

Resultados

Los productores

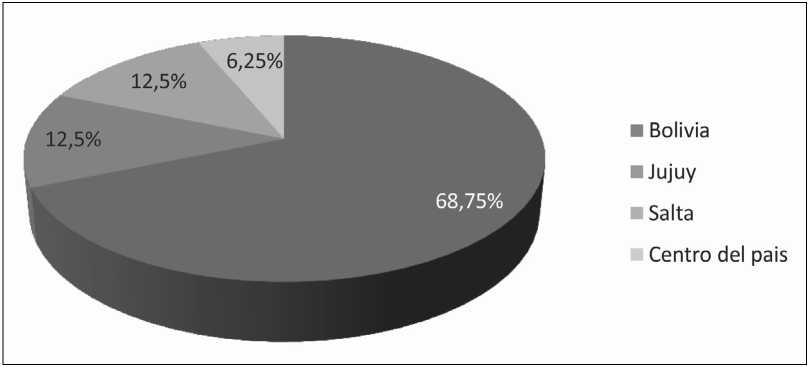

Las entrevistas realizadas a los quinteros revelaron que los productores de zapallito en su mayoría son de nacionalidad boliviana. Del total de los entrevistados, aproximadamente el 69% son oriundos del sur de ese país. Un 25% provienen del norte Argentino, específicamente de las provincias de Salta y Jujuy y un número muy reducido del centro de nuestro país (Mendoza) (Fig. 2).

Cada familia productora constituye una unidad económica en la cual todos trabajan en la siembra y en la cosecha sin distinción, sólo en algunos casos existe una diferenciación en cuanto a las actividades: la mujer se dedica a la siembra, cosecha y comercialización que son tareas denominadas "más livianas", mientras que al hombre le queda además de la siembra, el riego y la fumigación. En este sentido, la organización familiar se ha estructurado en torno a las actividades productivas. Según cuentan las mujeres, en su lugar de origen, ellas no se dedicaban al trabajo de la tierra, sino que eran "amas de casa" o "esposas". Con la llegada a

La Plata las mujeres comenzaron a dedicarse a las labores del campo a la par del esposo o concubino convirtiéndose ellas mismas en trabajadoras y no sólo acompañantes. En este marco los cambios y las discontinuidades en las relaciones familiares fueron unas de las barreras que debieron superar.

Preferencias

Las opiniones acerca de por qué los productores prefieren cultivar esta hortaliza fueron diversas. Por un lado, un grupo coincidió en que es un cultivo que han hecho siempre, indicando que lo hacen por tradición (lo cultivan desde que han llegado al país, primero sus familiares y ahora ellos). Comentaron que en Bolivia tanto sus abuelos como sus padres sembraban una variedad de zapallo, muy diferente del que se consume acá, ya que ellos esperaban que el fruto madure para cosecharlo (pero no indicaron su nombre). Por otro lado, otro grupo de productores, los que comenzaron hace no más de una década a cultivar zapallito, señalan que lo ven como una buena oportunidad para aumentar la riqueza de sus productos, coincidiendo en que lo producen porque "la gente lo pide". Destacan, además, que es un cultivo que no requiere de gran mantenimiento y que es un fruto de fácil recolección, además de ser de bajo costo.

El origen de las semillas que utilizan

La mayoría de los productores (87,5%) utiliza semillas de origen comercial. Si bien en este último tiempo el costo de las mismas ha incrementado, la relación costo-beneficio aún les permite mantener un buen margen de ganancia en cada cosecha, no obstante, los productores intentan conservar y reproducir semillas para evitar ese gasto. En general, los productores coinciden en que compran las semillas "híbridas" y que "andan bien". Entiéndase por híbrido comercial a aquellas semillas, que surgen de cruzar dos líneas con características deseables logrando un tipo de semilla que produce un rendimiento superior al de sus padres, pero que en estos casos esos morfotipos sólo son viables cuando se les brinda las condiciones necesarias para su crecimiento. Sólo dos productores comentaron que todos los años seleccionan frutos y, a partir de éstos, apartan y guardan semillas. Una productora explicó que "la primera vez que dejó madurar los frutos para guardar la semillas, no las secó bien, pero asimismo las plantó y las plantas crecieron pero dieron pocos frutos... Al año siguiente las secó al sol, las conservó envueltas en diario y ahora todos los años tiene".

Fig. 1 A-B "Feria de Las manos" patio de la FCAyF- UNLP.

Fig. 2 Gráfico que indica la procedencia de los productores.

Las variedades utilizadas

Los productores consideran que las características organolépticas del fruto son preponderante a la hora de elegir la variedad que van a cultivar. Ellos afirman que "el zapallito que le gusta a la gente no tiene que ser demasiado oscuro", por eso las variedades que compran a las semilleras son las que al crecer generan frutos de color verde claro; las más requeridas son: el redondo "veronés", el verde medio "angelo" y el zapallito "franco".

En la ciudad de la Plata existen dos variedades locales. La variedad "lustrosa" que es propia del

Parque Pereyra Iraola, es de forma esférica y de epicarpio suave y brillante. Se denomina así por el brillo que tiene el fruto en estado inmaduro. Muy valorado por esas características que lo hacen apto para la preparación de diversas comidas, puede emplearse sin pelar y es óptima para rellenar por su forma regular y uniforme (Del Rio, 2007). Esta variedad es cultivada desde hace más de 40 años en la zona. Otra población local es la de Gorina llamada "verde claro", producida hace más de 25 años por los quinteros de la zona.

Siembra

La siembra es directa y la realizan siempre sobre lomos (acumulación de tierra en la base del tallo de una planta formando un montículo), con una distancia de por lo menos 40 cm entre planta y planta. Se suelen realizar dos siembras por año: una temprana en octubre-noviembre y una tardía en marzo-abril. Algunos adelantan la producción sembrando en invernáculos durante los meses de julio-agosto (no todos los productores lo hacen dado a que es más costoso) (Fig. 3A). Respecto a la extensión que le dedican al cultivo, los entrevistados coincidieron en que no le destinan grandes dimensiones de tierra (un cuarto de hectárea, un par de lomos, la mayoría unos 20 lomos con unas 100-150 plantas por lomo) (Fig. 3 B). Si bien no es mucho en relación al resto de sus cultivos es suficiente para obtener una buena cantidad de frutos. También remarcan que en sus lugares de origen (Potosí, Sucre, Tanja, Orán, Los Toldos y Perico entre otros) la superficie de cultivo de zapallos es mayor, de un cuarto a una hectárea, pero que no supera a la del cultivo de cebolla y/o tomate, que son los principales. Una de las productoras de la localidad de Melchor Romero y feriante en el patio de FCAyF indicó que para la siembra se debe utilizar siempre el mismo lomo, otro productor especificó que "esos lomos deben ser altos, que no se debe plantar bajo porque al zapallito no necesita mucha agua, porque si no se arruina".

Fig. 3. A: Cultivo de zapallito bajo invernáculo en campo de Florencio Varela. B: Cultivo de zapallito en campo de Los Hornos (La Plata).

El riego lo hacen por goteo o por gravedad, siempre a través de surcos. No poseen un sistema de riego complejo y el horario en que se realiza es de tarde.

Unas semanas antes de la siembra, "limpian la tierra", la dejan reposar y aplican un abono orgánico fermentado hecho con excremento de vaca y restos de hojas, otros aplican abono de gallina y para plantas purín de ortiga. Frases como hay que "curar" la tierra fueron recurrentes entre los informantes.

Todos los entrevistados coinciden en que el zapallito no requiere de muchos cuidados, dicen que "cuando tiras la semilla en la tierra el zapallito se viene sólo".

Prácticas de laboreo y cosecha

Los entrevistados consideraron que el desmalezado, al ser manual, es la labor más costosa respecto del cuidado de esta hortaliza. El mismo se debe realizar con sumo cuidado para no dañar las raíces superficiales de las plantas. Cualquier daño a la raíz es una vía de entrada para posibles enfermedades. Las principales afecciones que observan son en las hojas manchas blanquecinas y pulverulentas, y en los frutos, deformación. Los productores asocian estos cambios con el ataque de hongos y de insectos como la vaquita (Diabrotica speciosa), el barrenador de frutos (Diaphania sp.) y los trips.

Cuando identifican una planta con "polvillo u aspecto de ceniza", la fumigan con una solución de "caldo bordelés" (sulfato de cobre y cal hidratada) y, de acuerdo con el grado de infección, algunos limpian la planta de manera manual, aunque otros, directamente la eliminan porque indican "que una vez que la planta se enferma no se recupera".

El patrón de la coloración del exocarpo y la rigidez del fruto permite a los productores reconocer el momento adecuado para la recolección. A los 7 días después de haber cuajado el fruto, realizan la cosecha. Cada dos días suelen ir al campo a recolectar los zapallitos y llenan los cajones para su comercialización. En el momento de la recolección de los frutos (algunos los cortan con la mano y otros con machete) siempre dejan un pedúnculo de unos pocos centímetros para evitar la entrada de patógenos.

Las plantas son altamente productivas, producen alrededor de 15 zapallitos cada una, los que al momento de ser cosechados miden entre 5 y 10 cm de diámetro. Cada cajón destinado a la venta tiene unos 20 kg de zapallitos y en cada recolección se llenan unos 10 cajones aproximadamente (Fig. 4A-B).

Fig. 4. A-B: Detalle de zapallitos para comercializar.

Discusión y conclusiones

Este trabajo permitió caracterizar los saberes y las prácticas hortícolas que realizan los productores del periurbano platense respecto del cultivo de zapallito de tronco. Se puede reconocer que las actividades que realizan son el resultado de la combinación de dos condiciones, por un lado, las tradiciones de origen que comprenden lo aprendido acerca de la tierra, los cuidados para nutrir el suelo, la protección de las plantas, el reconocimiento de afecciones y las formas de realizar el riego, entre otras. Y por otro lado, la experiencia práctica que adquirieron del entorno local como por ejemplo las características ambientales, físicas, patógenos, tiempos de cosecha y preferencias de los consumidores. En este último punto es para destacar la capacidad de adaptación social, cultural y ambiental de los productores, ya que ellos en su mayoría bolivianos, no producían esta variedad de zapallo en sus lugares de origen. De manera que cuando se instalan en la ciudad de La Plata, conocieron al zapallito de tronco y comenzaron a cultivarlo por distintas razones. Sin precisar cada uno de estos motivos que ya fueron dados en los resultados, es para destacar que la población local de La Plata valoriza esta hortaliza, la prefiere y demanda para la elaboración de sus comidas (Petrucci et al., 2022). En este sentido, la conservación de las variedades locales es producto de la demanda social, que a su vez se ajusta a un modelo de producción homogénea en donde los productores cultivan lo que la gente les pide. Para el boliviano aprender sobre el zapallito de tronco, vincularse a los demás productores, prepararse, conservar semillas, estar dispuestos a responder a las ventas significó un aprendizaje continuo, mientras que para los productores argentinos se trató más de trasmutar hacia un nuevo espacio físico y ambiental. En ambos casos son las tradiciones y los saberes que se encuentran en continua transformación los que definen su trabajo, herencia familiar e identidad cultural (Del Rio et al., 2007; Pochettino et al.,2017).

Entre los pequeños productores el rol de la familia es fundamental en su labor diaria, toda la familia trabaja en el campo y es para destacar, sobre todo el rol de las mujeres, quienes dejaron de ser acompañantes pasivas para ocupar un lugar central en el cultivo. Muchos estudios sostienen que en el caso de las mujeres bolivianas se concibe la identidad de género dentro de un enfoque tradicional, en el que ellas mismas se asignan roles típicamente domésticos y consideran, además, que su inserción en el ámbito laboral se circunscribe simplemente a la idea de aportar algo más al sustento familiar (Peña Mojica etal., 2003; Magliano, 2008; Molina Riveros, 2010). Ellas son quienes promueven costumbres, sostienen la identidad y se dedican a la crianza de sus hijos junto con el trabajo, lo cual ha sido observado por otros autores (ver Bartoli, 2021 y trabajos allí citados).

Los conceptos de cuidar la tierra fueron recurrentes entre los entrevistados y la tendencia en aumento hacia las prácticas sin agroquímicos permite generar una conciencia más amigable con el ambiente.

En frases como "limpiar la tierra" o "curar"' se puede observar que la relación entre humanos y componentes no humanos se entremezcla en la cotidianidad diaria, tal vez superando la barrera del "manejo" para generar una relación más próxima (Viveiros de Castro, 2004; Reyes García, 2009). Es así que en palabras de los quinteros: ellos ofrecen a las semillas las condiciones de suelo, humedad, irradiancia y son ellas las crecen aceptando esa "negociación" tal como lo plasmó Lema en varios de sus trabajos (Lema, 2009, 2013). Otra cuestión interesante para remarcar es que los circuitos cortos de comercialización generan cierta familiaridad entre los productores y los compradores locales. Los compradores depositan su confianza por los alimentos que compran (destacan que son de buen sabor y menor costo), siendo recurrentes en los puestos y esto hace que generen cierta empatía por la actividad agraria que realizan los quinteros.

Desde hace años se ha observado que el reemplazo de las semillas locales por semillas híbridas "comerciales" determina la pérdida de las poblaciones criollas (Garat et al, 2009). Los híbridos comerciales forman parte de un paquete moderno que ofrece mayor rendimiento pero que no se adapta a las condiciones cambiantes del ambiente. De manera que cuando los productores compran el pool de semillas reducen la población local, que son las que biológicamente están más preparadas para la aclimatación a las variaciones del ambiente (Lira Saade, 1995; Martínez, 2017). La competencia y el nivel de aceleramiento en las producciones hacen que la tendencia de los campos platenses sea el del "uso del híbrido" lo cual a futuro se transforma en una problemática por la pérdida de biodiversidad cultural.

En la ciudad de La Plata hay dos variedades locales que se cultivan desde hace años en la zona, la variedad del Parque Pereyra y la de Gorina; por lo tanto, preservarlas y estudiar sus requerimientos no sólo contribuye a mantener la identidad de los campos de la zona, sino que a futuro nos permitirá conocer más acerca de las resistencias frente a las plagas y a las condiciones ambientales adversas.

En este trabajo se pretendió rescatar la labor de los pequeños productores, quienes día a día ofrecen a la tierra sus manos, recursos y saberes para mantener vivo este fruto tan importante para la región y para América.

Agradecimientos

A los productores de la localidad de La Plata que desinteresadamente han colaborado con las entrevistas. Al Ing. Agr. Jeremías Otero por permitirme asistir a los talleres de intercambio de semillas y al Ing. Agr. Celio Tejerina que me permitió el vínculo con los productores del Parque Pereyra Iraola.

Bibliografía

AHUMADA, A., M. L. CIAMPAGNA, J. VERA BAHIMA, J. GARAT & J. OTERO. 2010. Prácticas culturales en la selección y conservación de hortalizas locales en el cinturón hortícola platense. En POCHETTINO, M. L., A. H. LADIO & P. A ARENAS (eds.). Tradiciones y transformaciones en Etnobotánica. 472-478. San Salvador de Jujuy. CYTED.

BARSKY, A. 2010. La agricultura de "cercanías" a la ciudad y los ciclos del Territorio periurbano. Reflexiones sobre el caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires". En SVETLITZA DE NEMIROVSKY, A. (coord.). Globalización y agricultura Periurbana en la Argentina. Escenarios, recorridos y problemas. pp. 15-29. Flacso. Buenos Aires. Argentina.

BARTOLI, B. 2021. Cambios y continuidades en el consumo de alimentos de horticultores familiares de origen boliviano en La Plata, Provincia de Buenos Aires (Argentina). Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

CIEZA, R., G. FERRARIS, G. LARRAÑAGA, M. MAY,

L. MENDICINO, C. SEIBANE & Y ZARATE. 2021. Actas II Congreso Argentino de Agroecología. Sociedad Argentina de Agroecología. Chaco-Región NEA. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF).

DE GRAZIA, J., P. TITTONELL, O. PERNIOLA, A. CARUSO & A. CHIESA. 2005. Evaluación de sistemas de establecimiento en cuatro variedades de zapallito redondo de tronco Cucúrbita maxima (Carr.) Millán var. zapallito. Agrie. 65:127-134. https://dx.doi.org/10.4067/S0365-28072005000200002 DEL RIO, J, J. MAIDANA, A. MOLTENI, M. PÉREZ,

M. POCHETTINO, L. SOUILLA, G. TITO & E. TURCO. 2007. El rol de las "quintas" familiares del Parque Pereyra Iraola (Bs.As., Argentina) en el mantenimiento de la agrobiodiversidad. Kurtziana (Volumen especial de Etnobotánica) 33: 217-226.

DELLA GASPERA, P. 2017. El zapallo: comercio y producción. Boletín de frutas y hortalizas del Convenio INTA-CMCBA 69. INTA.

EGUIARTE, L., H. HERNÁNDEZ ROSALES, J. BARRERA REDONDO, G. CASTELLANOS MORALES, L. PAREDES TORRES, G. SÁNCHEZ DE LA VEGA, K. RUIZ MONDRAGÓN, A. VÁZQUEZ LOBO, S. MONTES HERNÁNDEZ, E. AGUIRRE PLANTER, V. SOUZA & R. LIRA SAADE. 2018. Domesticación, diversidad y recursos genéticos y genómicos de México: El caso de las calabazas. TIP Rev Esp Cienc Quím-Biol 21: 85-101. https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2018.0.159 FERRATO, J. & M. RODRIGUEZ FAZZONE. 2010. Buenas Prácticas Agrícolas para la Agricultura Familiar: Cadena de las principales hortalizas de hojas verdes en Argentina. Proyecto FAO -MINAGRI, Argentina.

GAMBIER, M. 1977. La cultura Ansilta. Instituto de Investigaciones arqueológicas y Museo. Facultad de Filosofía y Arte. Universidad Nacional de San Juan, San Juan.

GARAT, J., J. OTERO, A. AHUMADA, G. BELLO & L. TERMINIELLO. 2008. El enfoque sial como instrumento de intervención: el caso el tomate platense y las hortalizas típicas locales en el cinturón verde de la plata, Argentina. Actas IV Congreso Internacional de la Red SIAL. Mar del Plata, Argentina.

GARAT, J., A. AHUMADA, J. OTERO, L. TERMINIELLO, G. BELLO & M. L. CIAMPAGNA. 2009. Las hortalizas típicas locales en el cinturón

verde de La Plata: su localización, preservación y valorización. Horticultura Argentina 28: 32-39 GARCIA, M. 2012. Análisis de las transformaciones de la estructura agraria hortícola platense en los últimos 20 años. El rol de los horticultores bolivianos. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata. Argentina.

HOCSMAN, S. 2006. Producción lítica, variabilidad y cambio en Antofagasta de la Sierra ca. 55001500 AP. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. Argentina.

HURRELL, J. 2014. Urban Ethnobotany in Argentina: Theoretical advances and methodological strategies. Ethnobio. Conserv. 3:1-11. https://doi.org:10.15451/ec2014-6-3.3-1-11 JAYAPRAKASAM, B., N. SEERAM & M. NAIR. 2003. Anticancer and anti-inflammatory activities of cucurbitacins from C. andreana. Cancer letters: 189: 11-16.

https://dx.doi.org/10.1016/S0304-3835(02)00497-4 LAGIGLIA, H. 1980. El proceso de agriculturización del Sur de Cuyo. La cultura del Atuel II. Actas V Congreso Nacional de Arqueología Argentina I: 231-252.

LAGIGLIA, H. 2001. Los orígenes de la agricultura en la Argentina. En BERBERIÁN, E. & A, NIELSEN (eds.). Historia Argentina Prehispánica I. 41-81. Córdoba. Brujas

LEMA, V. 2009. Criterios de selección en los procesos de manipulación vegetal: el potencial de la información etnobotánica en la interpretación de restos arqueobotánicos de Cucurbita sp. Darwiniana 47: 35-55.

https://doi.org/10.14522/darwiniana.2014.471.40 LEMA, V. 2011. The possible influence of post-harvest objectives on Cucurbita maxima subspecies maxima and subspecies andreana evolution under cultivation at the Argentinean Northwest: An archaeological example. Archaeol. Anthropol. Sci. 3:113-139. https://doi.org/ 10.1007/s12520-011-0057-0 LEMA, V. 2013. Crianza mutua: una gramática de la sociabilidad andina. Actas de X Reunión de Antropología del Mercosur, Situar, actuar e imaginar antropologías desde el Cono Sur. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

LEMA, V., A. CAPPARELLI, M. L. POCHETTINO. 2008. Taxonomic identification of Cucurbita species

through seed coat micromorphology: implications for dry and carbonized archaeobotanical remains. Veget Hist and archaeobot 17: 277-286. https://doi.org/ 10.1007/s00334-008-0176-4

LIRA SAADE, R. 1995. Estudios taxonómicos y ecogeográficos de las Cucurbitaceae latinoamericanas de importancia económica. México: Instituto de Biología, UNAM, Rome.

LIRA SAADE, R., L. EGUIARTE & S. MONTES-HERNÁNDEZ. 2009. Recopilación y análisis de la información existente de las especies de los géneros Cucurbita y Sechium que crecen y/o se cultivan en México (informe final). Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM- Instituto de Ecología, UNAM-Campo Experimental Bajío, INIFAP. Dentro del Proyecto "Generación y recopilación de información de las especies de las que México es centro de origen y diversidad genética". CONABIO. México D.F.

LORELLO, I., S. GARCÍA LAMPASONA, M. MAKUCH, I. PERALTA. 2016. Caracterización de zapallos criollos (Cucurbita maxima Duch.), colectados en Valles andinos de la Argentina. Agriscientia 33: 46-59.

https://doi.org/10.31047/1668.298x.v33.n1.16572

MAGLIANO, M. 2008. Migración de mujeres bolivianas hacia Argentina: cambios y continuidades en las relaciones de género. Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM. https://doi. org/10.4000/alhim.2102

MARTÍNEZ, A. 2017. Evolución bajo domesticación y cambios en caracteres funcionales de frutos y semillas de Cucurbita maxima subsp.maxima. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

MERCHÁN, A. 2016. Valorización de la tierra en el Cinturón Hortícola Platense: Disparidad en el valor de los arrendamientos. Tesis de maestría. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

MILLÁN, R.1947. Los zapallitos de tronco de Sudamérica extratropical. Darwiniana 7: 333-345

MOLINA RIVEROS, C. 2010. Evaluación socioeconómica del cultivo de zapallo (Cucurbita maxima) en la comunidad siete lomas del municipio de Coripata. Tesis de grado. Universidad de San Andrés, Bolivia.

MORALES VELA, K., P. PÉREZ SÁNCHEZ, J. PRADÓN & O. MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ. 2020. Antiproliferative activity of cucurbitaceae species extracts from southeast of Mexico. J. Med. Plant Res. 8: 20-25.https://www.preprints.org/ manuscript/201908.0127/v1

OTS, M., N. OLISZEWSKI & J. GARCÍA LLORCA.2011. Estrategias alimentarias y de subsistencia prehispánica en el Centro-Oeste de Mendoza: consumo y descarte en el sitio arqueológico Agua Amarga. Revista del Museo de Antropología 4: 6580. https://doi.org/10.31048/1852.4826.v4.n1.5486 PEÑA MOJICA, L., M. HOYES, J. MENDIETA & I. LÓPEZ. 2003. Interculturalidad entre chapacos, quechuas, aymaras y cambas en Tarija. Murillo. Bolivia. Fundación P.I.E.B.

PERALTA, I., M. MAKUCH, S. GARCÍALAMPASONA, P. OCCHIUTO, P. ASPRELLI, I. LORELLO & L. TOGNO. 2008. Catálogo de Poblaciones Criollas de Pimiento, Tomate y Zapallo colectadas en Valles Andinos de la Argentina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Ed). Mendoza, Argentina. PEROTTO, M. C. 2022.Virosis en zapallito de tronco. Cultivos intensivos bajo cubierta. Investigación, Desarrollo e innovación en el marco del PE009 3. INTA.

PETRUCCI, N., M. ACOSTA, A. LAMBARÉ, M. L. POCHETTINO, N. HILGERT.2022. La relación del turismo gastronómico y la agrodiversidad en Humahuaca (Jujuy, Argentina): una visión desde la etnobotánica. Bol. Soc. Argent. Bot. 57: 131-151. https://doi.org/10.31055/1851.2372.v57.n1.32684 POCHETTINO, M. L. 1985. Disemínulos utilizados por los aborígenes del noroeste de la República Argentina. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

POCHETTINO, M. L. & A. CORTELLA.1994. Zapallos y zapallitos (mates, sandías, melones, pepinos). Revista Mus. La Plata 3: 56-59.

POCHETTINO, M. L., J. HURRELL & V LEMA. 2012. Local Botanical Knowledge and Agrobiodiversity: Homegardens at Rural and Periurban Contexts in Argentina. En: LUNA MALDONADO, A. (ed.). Horticulture. pp. 105-132. InTech. México. POCHETTINO, M. L., J. HURRELL & M. BONICATTO. 2014. Horticultura periurbana: estudios etnobotánicos en huertos familiares y comerciales de la Argentina. Ambienta 107: 86-99.

POCHETTINO, M. L., M. BONICATTO & J. HURRELL. 2017. Huertos comerciales del periurbano de La Plata (Buenos Aires, Argentina): reservorio de diversidad biocultural. En: CASAS, A., J. TORRES

GUEVARA & F. PARRA RONDINEL (eds.). Domesticación en el continente americano. 2: 413429. UNAM. México.

PUENTES, J. 2017. Etnobotánica urbana: el conocimiento botánico local sobre las plantas alimenticias y medicinales, y sus usos, en la conurbación Buenos Aires-La Plata. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

REYES GARCIA, V. 2009. Conocimiento ecológico tradicional para la conservación: dinámicas y conflictos. Papeles 107: 39-55.

VALLES, M. 1997. Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Síntesis S.A. Madrid.

VIGNALE, N. D., M. L. POCHETTINO & J. E. HERNÁNDEZ BERMEJO (eds.). 2021. La cocina al rescate de los cultivos olvidados Newsletter N° 2, Red CULTIVA CYTED.

VIVEIROS DE CASTRO, E. 2004. Perspectival Anthropology and the Method of Controlled Equivocation. Tipití 2: 3-22.

WÜRSCHMIDT, A. 2003. Evidencias prehispánicas de Cucurbitaceas en un sitio arqueológico de la provincia de Jujuy (Argentina). Relac. Soc. Arg. de Antrop. 28: 253-255.