Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO  uBio

uBio

Compartilhar

Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica

versão On-line ISSN 1851-2372

Bol. Soc. Argent. Bot. vol.57 no.3 Córdoba set. 2022

http://dx.doi.org/doi.org/10.31055/1851.2372.v57.n3.37586

doi.org/10.31055/1851.2372.v57.n3.37586

Articulos

Las palmeras en las fuentes documentales: diversidad, usos, prácticas y valoraciones en el Noreste de la Argentina

Palm trees in documentary sources: diversity, uses, practices and valuations in the Northeast of Argentina

Jaime A. de la Cruz 1

María B. Doumecq 2 3

Pablo C. Stampella 2 3

1. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Calle 122 y 60, La Plata, Argentina.

2. Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Calle 64 N° 3, La Plata, Argentina.

3. CONICET.

*mbelendoumecq@gmail.com

Summary

Background and aims: Palms (Arecaceae) are one of the most conspicuous elements of Northeast Argentina (NEA), occupying a central place in the landscapes and worldviews (M'bya, family farmers). The objective of this work is to survey the diversity of palms, uses, valuations and management practices of palms and palm groves recorded in documentary sources. Also, analyze the processes of change and continuity, in order to understand the construction of the landscape of palm groves in the region.

M&M: From historical ethnobotany, three types of documentary sources were analyzed: diaries and manuscripts of the Jesuits (18th century), early traveler's diaries (first half of the 19th century) late traveler and naturalist diaries (late 19th century and early 20th century), who traveled through the NEA and surrounding areas.

Results: Thirty-one local names of Arecaceae were registered corresponding to seven species and 37 categories of use (i.e. food, constructions) were surveyed. Some of the typical uses of the Guarani are relegated to the Jesuit bibliography, while those related to livestock are mentioned by travelers and naturalists. The valuation of palm trees is always positive among the different groups studied and that management practices (i.e. harvesting, harvesting by felling and tolerance) are linked to the main registered uses.

Conclusions: The importance of palms for the local communities can be observed through the documentary sources, as well as some processes of change and continuity in the mentioned species, uses and practices according to the three types of sources.

Key words: Arecaceae, biocultural diversity, biocultural landscape, historical ethnobotany, landscape construction, 18th-20th centuries.

Resumen

Introducción y objetivos: Las palmeras (Arecaceae) son uno de los elementos más conspicuos del Noreste de la Argentina (NEA) ocupando un lugar central en los paisajes y cosmovisiones locales (M'bya, agricultores familiares). El objetivo de este trabajo es registrar la diversidad, usos, valoraciones y prácticas de manejo de las palmeras y palmares registradas en las fuentes documentales. También analizar los procesos de cambio y continuidad, a fin de comprender la construcción del paisaje de palmares de la región.

M&M: Desde la etnobotánica histórica se analizaron tres tipos de fuentes documentales: diarios y manuscritos de los Jesuitas (s. XVIII), diarios de viajeros tempranos (primera mitad del s. XIX) y diarios de viajeros y naturalistas tardíos (fines del s. XIX y principios del XX), que recorrieron el NEA y zonas aledañas.

Resultados: Se registraron 31 nombres locales de Arecaceae que corresponden a siete especies y 37 categorías de uso (i.e. alimentarios, construcciones). Algunos de los usos típicos de los guaraníes quedan relegados a la bibliografía jesuítica, mientras que aquellos relacionados con el ganado son mencionados por viajeros y naturalistas. La valoración de las palmeras es siempre positiva entre los diferentes grupos estudiados y las prácticas de manejo (i.e. recolección, recolección mediante tala y tolerancia) están vinculadas con los principales usos registrados.

Conclusiones: Se puede observar a través de las fuentes documentales la importancia de las palmeras para las comunidades locales así como algunos procesos de cambio y continuidad en las especies mencionadas, usos y prácticas según los tres tipos de fuentes.

Palabras clave: Arecaceae, construcción del paisaje, diversidad biocultural, etnobotánica histórica, paisaje biocultural, siglos XVIII-XX.

Introducción

Las plantas silvestres representan un recurso esencial para muchos pobladores del mundo y de Latinoamérica en particular, pueden ser utilizadas con diversos propósitos, en especial como fuente de alimento y de ingresos económicos (Torrico Chalabe & Trillo, 2015).

La familia Arecaceae, cuyos representantes se denominan comúnmente palmeras, incluye aproximadamente 2522 especies incluidas en 185 géneros, de las cuales 459 especies de 50 géneros se encuentran presentes en las regiones tropicales y subtropicales de América del Sur (Pintaud, 2008; IPNI, 2020). Se encuentran entre las familias de plantas más utilizadas por poblaciones rurales por su amplia distribución geográfica, abundancia, estacionalidad, predictibilidad, alto valor nutritivo y por proveer recursos para la construcción de viviendas, artefactos, herramientas de uso cotidiano y para la caza y pesca, así como artesanías. Además, proveen numerosos recursos medicinales y han sido utilizadas por sus aspectos simbólicos y míticos (Acosta & Roman, 2013; Sosnowska, 2015; Hilgert et al., 2020). Diversos estudios realizados en el Noreste de la Argentina (NEA), especialmente arqueobotánicos, demuestran que se han aprovechado todas sus partes de manera intensiva y con numerosos fines, prácticamente desde el inicio de la ocupación humana (Bonomo et al, 2009; Acosta & Roman, 2013; Bonomo & Capeletti, 2014).

Las palmeras son uno de los elementos más conspicuos de la flora del litoral argentino, ocupando un lugar central en los paisajes, cosmovisiones y cotidianidad de las poblaciones locales (M'bya, agricultores familiares), constituyendo parte invaluable del patrimonio biocultural de la región (Hilgert et al., 2020). Frecuentemente son empleadas dentro del marco de la estrategia de manejo múltiple, por ejemplo, Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman constituye una especie importante en la reproducción material y social del modo de vida de los M'bya del sur de la provincia de Misiones, ya que presenta una gran diversidad de usos (Araujo et al., 2020), además de ser una palmera importante en lo que respecta a las creencias de los guaraníes (Keller, 2010, 2013; Furlan et al., 2015). Debido a las prácticas de manejo, algunos autores como Araujo et al. (2021), evalúan incluso el origen antropogénico de diversos palmares de S. romanzoffiana (denominados localmente "pindoty"). Por este motivo, es común encontrar descripciones, usos y nombres locales en las fuentes documentales y que, sin embargo, no han sido estudiadas en profundidad. De esta forma, el objetivo de este trabajo es registrar la diversidad de especies, usos, valoraciones y prácticas de manejo de las palmeras y palmares registradas en las fuentes documentales de los siglos XVIII al XX. Por otro lado, nos proponemos analizar los procesos de cambio y continuidad a través del tiempo, a fin de comprender el proceso de construcción del paisaje de los palmares de la región.

Materiales y Métodos

Area de estudio

La ocupación del NEA se remonta a cerca de 12.000 años antes del presente con los sitios arqueológicos más tempranos ubicados en los flancos del río Uruguay (Rodríguez & Ceruti, 1999). Históricamente, el NEA fue conquistado por la Corona española y colonizado en diferentes oleadas, estableciéndose los primeros asentamientos permanentes durante el siglo XVI: Asunción (Paraguay, 1537), Santa Fe (1573) y Corrientes (1588), lo que significó no solo el ingreso de nuevas especies vegetales sino también el cambio en el uso de la flora nativa. También resultó de suma importancia en la historia local del NEA el establecimiento de reducciones y estancias de los jesuitas desde principios del siglo XVIII hasta fines del siglo XVIII (1768) (Stampella, 2015).

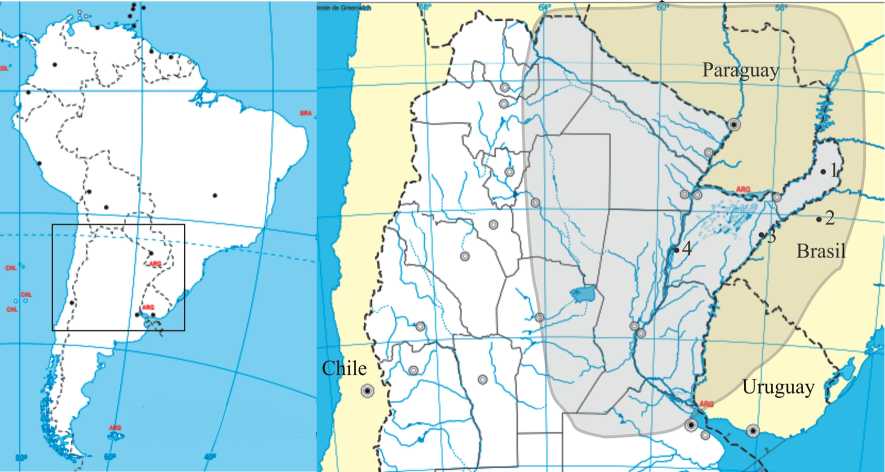

Los lugares mencionados en los diferentes períodos abordados se encuentran principalmente en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Las fuentes jesuitas consultadas también refieren enclaves comprendidos en el Gran Chaco, que abarca parte de los actuales territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia (Fig. 1). El área comprende distintas ecorregiones como Selva Paranaense, Campos y Malezales, Esteros del Iberá, Espinal, Pampa y Delta e Islas de los ríos Paraná y Uruguay (Morello et al., 2012). De esta manera, esta zona abarca diferentes unidades de vegetación que redundan en la presencia de una gran diversidad de especies botánicas, entre ellas las Arecaceae.

Fig. 1. Mapa del área de estudio señalando los lugares mencionados en las fuentes consultadas. Referencias= 1: Campiñas de Baranas (Misiones); 2: ruinas de la reducción jesuítica de Santa Teresa (Rio Grande do Sul); 3: ruinas de la reducción jesuítica de La Cruz (Corrientes); 4: Goya (Corrientes).

Métodos

Se utilizó la metodología propia de la etnobotánica histórica, consistente en el análisis antropológico diacrónico de fuentes históricas con el objetivo de indagar en la relación entre las comunidades locales y su entorno vegetal (Medeiros, 2010; Medeiros et al., 2014). Así, los soportes bibliográficos son considerados como datos de primera mano (informantes) susceptibles a críticas de autenticidad, interpretativas, textuales, entre otras (Ochoa & Ladio, 2011; Rosso, 2013; Arbelo et al., 2020; Stampella & Keller, 2021). Se consultó material de archivo (fuentes primarias) y bibliografía referida a investigaciones históricas, etnobotánicas, libros de viajeros y naturalistas, entre otras (fuentes secundarias). Para ello se realizó la búsqueda en archivos, caracterización de las fuentes, comparación de los datos con otras fuentes documentales y la crítica de la información obtenida según el contexto de la fuente. Las descripciones e ilustraciones presentes en los soportes bibliográficos fueron empleadas para identificar las especies de palmeras y otros taxa vegetales (Stampella & Keller, 2021).

Se analizaron tres tipos de fuentes documentales: 1) diarios y manuscritos de los Jesuitas (s. XVIII), 2) diarios de viajeros tempranos (primera mitad del s. XIX) y 3) diarios de viajeros y naturalistas tardíos (fines del s. XIX y principios del XX), que recorrieron el NEA y zonas aledañas (Tabla 1).

Para la estructuración de las categorías de uso se empleó la propuesta de Pochettino (2015) y para la sistematización referida a las prácticas de manejo, se empleó la propuesta de Casas (2001) que incluye prácticas in situ (recolección, tolerancia, inducción y protección), si las interacciones se llevan a cabo en los espacios donde se hallan las poblaciones de plantas silvestres; y ex situ (siembra y trasplante de individuos), si ocurren fuera de los espacios donde se encuentran las poblaciones de plantas silvestres, es decir, en ambientes creados y controlados por los seres humanos.

Resultados

Se registraron 31 nombres locales de la familia Arecaceae (con 14 variantes fonéticas) que corresponden a 7 especies botánicas: 5 nativas, 1 introducida (Phoenix dactylifera L.) y 1 de origen dudoso (Cocos nucífera L.) (Tabla 2). Con respecto a los usos, se registraron 122 menciones de uso, estructuradas en 37 categorías, entre las cuales las más importantes en menciones fueron: alimentario (55%), industrial (49%), forraje (6%), cría de larvas (3%), medicinal (3%) y ornamental (3%). Se evidencia en las citas textuales presentadas que la valoración de las palmeras es siempre positiva entre los diferentes grupos estudiados y que las prácticas de manejo están vinculadas con los principales usos registrados en los diferentes períodos.

Tabla 1. Fuentes documentales consultadas en cada uno de los períodos estudiados. Referencias= [ ]: fechas de publicación original.

| Período | Fuente documental |

| Jesuitas (siglo XVIII) | Paucke [s/f] 1944 |

| Dobrizhoffer [1784] 1967 | |

| Folkenand 2020 | |

| Sánchez Labrador [1772] | |

| Viajeros tempranos (primera mitad del siglo XIX) | d'Orbiygni [1802-1857] 1945 |

| Saint-Hilaire [1825] -sin datos- | |

| Miers [1826] -sin datos- | |

| Azara [1847] | |

| Marmier [1851] 1948 -sin datos- | |

| Parish [1852] | |

| MacKinnon [1848] | |

| McCann [1853] | |

| Moussy [1860a, b, 1864] | |

| Saravia 1867 -sin datos- | |

| Bonpland ed. Hamy 1906 | |

| Mantegazza [1916] | |

| Viajeros y naturalistas tardíos (fines del siglo XIX y principios del siglo XX) | Lista [1883] -sin datos- |

| Bove [1885] -sin datos- | |

| Carrasco [1886] | |

| Ambrosetti [1892-1894] 2008 | |

| Bourgoing [1894] | |

| Burmeister [1899] | |

| Queirel [1901] -sin datos- | |

| Barbosa Rodrigues [1903] -sin datos- | |

| Spegazzini 1909 | |

| Manzi [1910] -sin datos- | |

| Parish & Parish [1918] -sin datos- |

Diversidad y usos

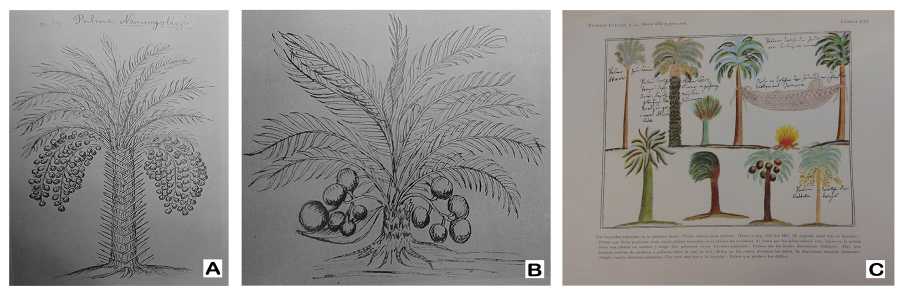

Jesuitas: Los jesuitas de este período describen 25 nombres locales que corresponden a 7 especies de la familia Arecaceae, con diversas variantes fonéticas y 31 usos atribuidos a las mismas principalmente de la categoría industrial (65%) y alimentario (26%) (Fig. 2). Las palmeras mencionadas están relacionadas a una gran diversidad de usos, complejidad léxica y número de citas, evidenciando una gran importancia cultural de las mismas. Los pueblos asociados a las palmeras (mbayas, guaraníes, entre otros), también las empleaban como insumos para actividades de caza y pesca, para alumbrar a partir del aceite extraído, para construcciones, como medicina, ornamentales y para la cría de larvas de coleópteros comestibles. Las cuatro obras abordadas (Tabla 1) -con datos más detallados en el Paraguay Natural Ilustrado- describen exhaustivamente a Acrocomia aculeata Lodd. ex Mart. (4 nombres locales, 3 variantes fonéticas y 17 usos, la mayor parte alimentarios e industriales), Copernicia alba Morong. (5 nombres locales, 2 variantes fonéticas y 13 usos, fundamentalmente industriales, y algunos alimentarios), Syagrus romanzoffiana (5 nombres locales, 3 variantes fonéticas y 10 usos, principalmente industriales), Butia yatay Becc. (5 nombres locales y 9 usos, principalmente alimentarios e industriales), Phoenix dactylifera (1 nombre local y 3 usos), Trithrinax brasiliensis Mart. (1 nombre local y 3 usos) y Cocos nucifera (3 nombres locales y 4 usos) (Tabla 2). Además, Folkenand (2020) menciona 2 palmeras con estípites espinosos y duros como el hierro ("urucury" y "tucuy", no descritos) y que posiblemente se trate de Attalea phalerata Mart. ex Spreng.

Viajeros tempranos: Los viajeros de fines del siglo XVIII y principios del XIX describen 4 especies, que representan 6 nombres locales y 1 variante fonética, todas ellas descritas previamente por los jesuitas, y 14 usos, principalmente para construcciones (50%) y alimentarios (36%), aunque también es mencionado su uso como forraje y medicinal. Copernicia alba es descrita por d'ürbigny y de Moussy, aportando 2 nombres locales y 3 usos (construcción). Butia yatay es descrita por d'ürbigny, de Moussy, Bonpland y Mantezzaga, aportando 3 nombres locales y 10 usos, fundamentalmente alimentarios (50%) e industriales (30%), destacándose en este período la potencialidad industrial de sus subproductos (aceite para cocina y para lámparas, vino y vinagre) y d'ürbigny la utiliza extensamente como indicadora de suelos arenosos. Syagrus romanzoffiana es descrita por de Moussy, aportando 2 nombres locales y 3 usos (industrial y ornamental). Phoenix dactylifera es mencionada también por de Moussy como alimentaria (dátiles) en la provincia de Corrientes. MacKinnon (1848) describe una palmera "alta y delgada" -de la cual consumió el cogollo- en la desembocadura del Río Uruguay que por la ubicación geográfica actual correspondería a S. romanzoffiana. Parish (1852) menciona la presencia de palmeras y el uso de los troncos de las mismas para construcción, pero no las describe y por lo tanto no pudieron ser identificadas. Cabe destacar que A. aculeata no es mencionada por este grupo de viajeros.

Viajeros tardíos: En este período se identificaron 9 nombres locales y 4 variantes fonéticas que representan 4 especies botánicas con 10 usos (principalmente alimentario e industrial). Abundan también las menciones de uso como forraje para los animales de carga durante las expediciones. Las descripciones son más concisas, incluso en algunos casos mencionando solo la presencia de las mismas. Por ejemplo, A. aculeata es mencionada por Bourgoing y Spegazzini quienes nombran 2 palmeras (Mbocoyá/mobocayás y cocos) o C. alba es mencionada por Spegazzini, pero no hacen referencia a sus utilidades.

ütras especies mencionadas en este período no pudieron ser identificadas o bien tienen identificación dudosa, dada la falta de descripciones de las mismas. Tal es el caso de "pindó molle", "cocos enanos" y "yatay" nombradas por Ambrosetti y Spegazzini, y que posiblemente, debido al referido porte bajo de la planta, correspondan a Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze, Butia paraguayensis (Barb. Rodr.) L.H. Bailey o B. marmorii Noblick.

Los viajeros tardíos mencionan a "yatay/yataíes" que corresponden a B. yatay y solo 3 usos: médula comestible, elaboración de bebidas alcohólicas y como forrajera. Esta especie es mencionada por Bourgoing y también por Carrasco. Este último, en un compendio de plantas útiles destaca su uso alimentario y forrajero y que el estípite no se utiliza para la construcción, a diferencia de otras palmeras. Carrasco también describe a C. alba y menciona su uso alimentario e industrial (construcciones). Hace mención además a palmeras ornamentales en la ciudad de Santa Fe a las que denomina "datileras" (Phoenix dactylifera, id. dudosa), cuyos frutos no maduran correctamente en el clima de la ciudad.

Syagrus romanzoffiana es la especie que cuenta con mayor detalle en este período, siendo descrita por Burmeister, Bourgoing, Ambrosetti y Spegazzini quienes la señalan como alimentaria, forrajera, para la elaboración de jabones y de cría de larvas de coleópteros.

Tabla 2. Especies mencionadas y sus respectivos usos. Se indican además los nombres locales, situación espacial y temporal y las referencias

Presencia y abundancia. Alimentario: cogollos, mesocarpo y endosperma, harina, bebidas alcohólicas (frutos). Industrial: Cestos para frutas (hojas). Cría de larvas de coleópteros. Alimentario: mesocarpo, endosperma, médula, cogollo, aceite, melaza, bebidas fermentadas (médula del estípite). Industrial: cuerdas, alfileres y agujas, anillos, aceite para alumbrar. Medicinal (mesocarpo).

| "Mbocayay" | Gran Chaco, mediados del siglo XVII | Alimentario: aceite. Industrial: cuerdas de arco y líneas de anzuelos. Cría de larvas. | Dobrizhoffer, t. I, 1967: 476. | |

| "Mbocayá", "mobocayás" | Posadas y cerca de Cerro Mártires (Misiones). Fines del siglo XIX | Presencia. | Bourgoing, 1894: 379, 473. | |

| "Cocos" | Alrededores de Loreto. Principios del siglo XX | Presencia. | Spegazzini, 1909: 55. | |

| Cocos nucífera L. | "Palma de cocos", "eyates", | Brasil. Fines del siglo XVIII | La conocen pero la sitúan en Brasil. | Sánchez Labrador, |

| Origen dudoso | "eyatigiguaga" (Mbayas) | Alimentario: endosperma. Industrial: aceite para alumbrar, cuerdas, estopa para calafatear embarcaciones. | 1772: 284-285. | |

| Copernicia alba | "Caranday", "karanda", "Eyiguá" | Norte de Santa Fe, mediados del | Industrial: techado (hojas), tejas (estípites) y | Paucke, t. III, 1944: 275- |

| Morong. Nativa | (abip.), "atiavic" (Mocov.) | siglo XVIII | canaletas (estípites). | 277. |

| "Caranday" | Tape: reducción de Santa Teresa (palmares), Itatines. Tierras anegadizas | Alimentario: cogollos, mesocarpo, harina, melaza, aceite (frutos). Industrial: cuerdas (hojas). | Folkenand, 2020: 366, 377, 444 | |

| "Palma caranday", "carandá", | Prados frescos y bajos del Gran | Alimentario: mesocarpo, cogollos. Industrial: | Sánchez Labrador, | |

| "eabuigo" (mbaya), "ubais" (chiq.) | Chaco y reducciones guaraníticas. Fines del siglo XVIII | cestas, cuentas de rosarios, arcos para flechas, puntas de flechas, techado (hojas), tejas (estípites), extracción de gomas. | 1772: 282-283. | |

| "Caranday" | Gran Chaco, mediados del siglo XVIII | Industrial: tejas (estípites). | Dobrizhoffer, t. I, 1967: 474. | |

| "Corondai" | Laguna Brava (Corrientes), primera mitad siglo XIX | Industrial: tejas (estípites), plataformas (ramada) para guarecerse de los mosquitos. | d'Orbigny, 1945: 121, 322. |

| Nombre científico y origen biogeográfico | Nombres locales y sus variantes fonéticas | Áreas geográficas y siglos | Usos | Fuente y páginas |

| "Palmera copernicia", "caranday" | Comentes, mediados del siglo XIX | Industrial: tejas (estípites) y tirantes (estípites). | Moussy, t. 1, 1860: 408. | |

| "Caranday", "palma copernicia" | Santa Fe, finales del siglo XIX | Alimentario: cogollo. Industrial: tirantes (estípites), puntales (estípites), tejas (estípites). | Carrasco, 1886: 88. | |

| "Caranday", "Copernicia cerífera" | Cerca de Barranqueras (Chaco). Principios del siglo XX | Presencia. | Spegazzini, 1909: 13. | |

| Butia yatay Becc. Nativa | "Yatay" | Gran Chaco, mediados del siglo XVIII | Alimentario: mesocarpo. | Dobrizhoffer, t. I, 1967: 475. |

| "Yatay", "yatay guagu", "palma real", "eyatigiguaga" (mbaya), "cupis" (chiq.) | Sitios húmedos y cercanos a las aguas. Reducciones guaraníticas. Fines del siglo XVIII | Alimentario: mesocarpo, endosperma, cogollos, aceite. Medicinal (mesocarpo). Industrial: cuerdas, techado (hojas), aceite para alumbrar. Ornamental. | Sánchez Labrador, 1772: 281,286. | |

| "Cocos yatay", "yatai" | Yataity. Primera mitad del siglo XIX | Alimentario. | D' Orbigny, 1945: 128. | |

| "Cocos yatay", "yatai" | Calera de Barquín hasta Federación y desembocadura del Aguapey. Primera mitad del siglo XIX | Alimentario: aceite, vinagre, bebidas fermentadas (vino), cogollo. Forraje para el ganado vacuno, ovino, porcino. Industrial: techos (hojas). | Moussy, t. I, 1860: 31, 400; t. II, 1860: 31,91; t. III, 1864: 139. | |

| "Cocos yatay", "yatai" | Carta desde Corrientes, envía semillas de vahas plantas dirigidas a las colonias francesas en África a través del Consulado de Francia en Bs As. Principios del siglo XIX | Alimentario (frutos). Industrial: aceite para iluminación (frutos), techos (hojas). | Bonpland, 1906: 193. | |

| "Yatay" (Cocos yatay d'Orbigny) | Santa Fe, finales del siglo XIX | Forrajera (fruto). Alimentario: médula. | Carrasco, 1886: 93. | |

| "yatay" ("cocus yatay") | Goya (Corrientes), finales del siglo XIX. Lomada con extenso palmar | Alimentario: bebidas fermentadas (elaboración del alcohol de médula de palma). | Ambrosetti, 1894: 140, 144. | |

| "Yatay", "yataíes" | Paraguay. Fines del siglo XIX | Presencia. | Bourgoing, 1894: 67, 473. | |

| "Cocos yatay" (tomado de Martius), "yatay" (guaraní), "cocos" (Entre Ríos) | Entre Ríos y Corrientes. Ciudad de Itaty, en las Ensenada. Principios del siglo XIX | Alimentario: bebidas fermentadas (fruto y médula). Forraje para el ganado (frutos). Industrial: sombreros de paja (hojas). Medicinal: curar tenia (endosperma). | Mantegazza, 1916: 106-107. | |

| Phoenix dactylifera L. Introducida | "Palma de dátiles" | Terrenos arenosos | Alimentario: mesocarpo, médula. Medicinal (mesocarpo=dátiles). | Sánchez Labrador, 1772: 286. |

Fig. 2. Ilustraciones de Arecaceae en los documentos históricos jesuíticos. A: Palma Namogoligi , Acrocomia aculeata, en Folkenand (2020). B: Palma sin nombre, en Folkenand (2020). C: Varias palmas, en Paucke (1944).

Prácticas de manejo sobre las palmeras y los palmares Jesuítas: Las prácticas registradas para los jesuítas fueron la recolección, la tolerancia, la protección y, posiblemente, la inducción. También se ha registrado su uso en actividades pecuarias (cría de larvas de coleópteros).

La recolección, asociada a la extracción de toda la palmera para su aprovechamiento, está presente en las narrativas de los jesuitas y se encuentra relacionada al valor de las palmeras como elementos para la construcción, elaboración de herramientas, el consumo de su médula, extracción de cogollos y la cría de larvas de coleópteros. Paucke (1944), por ejemplo, se refiere a la manufactura de tejas a partir de estípites de C. alba, el corte del ápice de varias especies para sacar la pulpa, también describe la tala de palmeras para la construcción por parte de las reducciones jesuíticas. Dobrizhoffer (1967) también menciona la tala de palmeras para manufactura de tejas y la extracción de fibras. Sánchez Labrador detalla además que "las hojas se cortan como desgajándolas para extraer unas fibras más finas que las del cáñamo" (Folkenand, 2020: 366).

Además, en todas las obras se menciona la recolección de frutos, por ejemplo, Bonpland (Hamy, 1906: 193) menciona, para B. yatay, que: "los frutos, aunque de pequeño tamaño, sirven de alimento y se les extrae un aceite útil en iluminación''.

La inducción o fomento de las plantas de C. nucifera es mencionada por Sánchez Labrador en el Paraguay Natural Ilustrado, basándose en los escritos de Marcgravio. Si bien no fueron cultivadas en la zona, el autor considera que el Paraguay (en sentido amplio) es adecuado para el cultivo de las mismas: "(...) póngase en tierra sin cubrir, o con poca tierra encima el coco entero con su aforro, o camisa hebrosa; a los siete meses brota; la planta que proviene al año se trasplanta y a los siete años ya empieza a dar fruto. (...) Cuando el tallo salió del coco, luego inmediatamente esparce raíces hebrosas, amarillas por toda la cubierta filamentosa, las cuales agujerean la cubierta por varias partes y salen fuera, gruesas como lombrices y largas un pie, o algo más y se clavan en tierra. Al cabo de tiempo todo el coco se corrompe. (...) Las plantas jóvenes o se plantan o no: si se han de trasplantar, ejecútese en el primer, o segundo año y en primavera" (Sánchez Labrador, 1772: 285).

Viajeros tempranos: Los viajeros tempranos comienzan a dar cuenta de la retracción de los palmares relacionada a prácticas de manejo destructivas (recolección mediante tala), mencionando tanto el apeo de las palmas como práctica extractiva, como la eliminación de la vegetación con pretexto de limpieza del terreno. Por ejemplo, de Moussy menciona en su recorrida por los ríos Paraná y Uruguay: "La costa del río Uruguay presenta, de 32° a 31°, un inmenso bosque de palmeras yatais (Cocos yatay) del cual, lamentablemente, una parte es destruida todos los días, con el pretexto de desmonte" (1860a: 400). D'Orbigny, en su paso por Yataity, relaciona la eliminación de la B. yatay con el avance de la agricultura y la extracción de harina de su médula en tiempos de escasez de alimento, postulando la necesidad de realizar prácticas de conservación de los palmares (Fig. 3).

La idea de cultivar palmeras con fines productivos es propuesta por McCann (1853): "La palmera es la que predomina principalmente; y podría, mediante un cultivo adecuado, convertirse en una fuente de mucha riqueza" (1853: 285).

Viajeros y naturalistas tardíos: En este período se observan muy pocas descripciones de las prácticas utilizadas en torno al uso de las palmeras. Las mismas se relacionan principalmente con

la recolección mediante tala de las mismas. Por ejemplo, Ambrosetti (2008) relata una historia de la búsqueda de yerbales por la picada de Fragoso (actualmente Fracrán, Municipio Guaraní de la provincia de Misiones) y menciona la obtención del cogollo, práctica que redunda en la tala de la palmera entera: "(...) y después de mucho andar llegaron a las campiñas de Baranas, pero como, sin tener alimentos, sin pólvora, sin munición y sin perro, (...) pero la providencia o la casualidad los salvó y después de andar un mes y diecisiete días perdidos en los montes comiendo cogollos de palma y melando una que otra vez (...) llegaron al arroyo paso fundo" (Ambrosetti, 2008: 119). Bourgoing (1894) y Burmeister (1899) mencionan el corte y desmenuzado de hojas para el forraje, la extracción del cogollo y la cría de larvas de curculiónidos en los estípites de S. romanzoffiana.

Fig. 3. Acrocomia aculeata, Butia yatay y Syagrus romanzoffiana. A: Palmares actuales de B. yatay (Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos). B: Tolerancia al rozado de S. romanzoffiana (Cerro Mártires, Misiones). C: Estípite con espinas de A. aculeata. D: Palmares de B. yatay (Goya, Corrientes), en d'Orbigny (1945).

Valoración de las palmeras y los palmares

Jesuitas: Para losjesuitas, en general, la valoración de las palmeras está asociada principalmente a la diversidad de usos antes mencionada. Por ejemplo, Dobrizhoffer hace una extensa descripción de los usos de A. acuelata y los compara con alimentos conocidos y apreciados por él: "el mbocayay, árbol muy abundante en arrullos, tiene el tronco y las hojas armados de largas y fuertes espinas. Da racimos de dátiles lisos, dulces como almendras, que se comen crudos o tostado. El aceite, casi como el de las aceitunas, puede extraerse de estos frutos secos" (Dobrizhoffer, 1967: 375). Hay una única referencia acerca de su valor estético y ninguna sobre la posibilidad de industrialización como si la veremos en los viajeros tempranos. Al respecto, Sánchez Labrador menciona lo siguiente al finalizar los capítulos dedicados a las palmas en el libro IV del Paraguay Natural Ilustrado: "Omito por brevedad, otras muchas especies de palmas del Paraguay, especialmente las llamadas 'palmas reales', o yatay guagu (refiriéndose a B. yatay). Son de las más hermosas que producen las tierras. Críanse desde el Trópico de Capricornio hasta las serranías que están en las fuentes del famoso río Paraguay, en tierras húmedas" (Sánchez Labrador, 1772: 286). Sin embargo, en el relato de los viajeros encontraremos que las palmeras conformaban -junto a varias otras especies- el elenco de plantas ornamentales empleadas en las cercanías de las principales edificaciones y calles de las reducciones jesuíticas. Por ejemplo, de Moussy menciona la ubicación de las palmeras en dos ruinas (La Cruz y Santa Rosa, respectivamente): "El cementerio de la misión (...) está adornado por cuatro altas palmeras, una en cada ángulo, con un seto de naranjos en la parte trasera", como también las "(...) magníficas palmeras que rodean a la iglesia, y enormes naranjos que forman la avenida que conduce a la plaza. Alrededor de estos edificios hay naranjos, palmeras, guayabas y otros, que forman un bosque denso" (de Moussy, 1864: 704, 714).

Viajeros tempranos: En las narrativas de los viajeros tempranos (fundamentalmente ingleses y franceses), abundan las referencias con valoración positiva de su utilidad -casi siempre en relación a su posibilidad de industrialización-, a su valor estético y una mención acerca de su posibilidad de conservación (d'ürbigny, 1945). Ya que los usos (y su valoración positiva) fueron explicitados anteriormente, nos referiremos a los demás tópicos antes mencionados.

Estando en Goya (Corrientes), d'ürbigny se maravilla de cómo destaca el "pindó" con el resto de la vegetación: "Los bosques que cubren la tierra la hacen muy semejante a las islas; pero se distingue de ellas por una vegetación de carácter muy particular, consistente en que se mezcla a las otras especies arbóreas la palmera dátil de los españoles que residen en el país, que los guaraníes llaman pindo, cuyo tronco recto y delgado y el elegante penacho de hojas que exorna su cima, contrastan agradablemente con el follaje brillante de los otros árboles" (d'ürbigny, 1945: 110). En su paso por la República Oriental del Uruguay, McCann se maravilla del paisaje: "El ganado, los ciervos salvajes y los avestruces, lucían sumamente hermosos a la sombra de estas arboledas de palmeras, cuyas ramas estaban adornadas por ruidosos loros en abundancia" (McCann, 1853: 76). De Moussy, como se mencionó anteriormente, destaca las magníficas palmeras que rodean a la iglesia y también destaca al pasar la elegancia del "pindó" (S. romanzoffiana) (de Moussy, 1860, 1864).

McCann también destaca la posibilidad de industrialización de las palmeras: "Cuando se golpea con cuidado, se obtiene un jugo de sacarina, del cual se pueden destilar los espíritus: en otoño, las nueces proporcionan alimento para el ganado vacuno, ovino y porcino; las hojas son excelentes sombreros y una buena y sustancial paja; y el tallo, cuando se corta en longitudes adecuadas, y se extrae la médula, hace excelentes tejas para casas " (McCann, 1853: 286). De Moussy menciona el intento de instalar en Concordia una fábrica de alcohol de palmera en los palmares de "yatai", que finalmente no se llevó a cabo (de Moussy, 1864: 95).

Finalmente, en cuanto a la necesidad de protección de los palmares (aspecto más presente en los viajeros tardíos) cabe destacar el testimonio de d'ürbigny sobre los palmares de Yataity (Corrientes): "Antaño cubría el yatay todos los arenales de esos parajes, pero la necesidad de preparar el terreno para la agricultura o el interés por el sabroso alimento que constituye su corazón, tanto lo diezmaron, que desde la época de las guerras ya no se encuentra en pie más que un número escaso, triste resto final de la hermosa floresta que integraban y que pronto habrá de desaparecer por completo'" (d'ürbigny, 1945: 128).

Viajeros y naturalistas tardíos: En general, los viajeros y naturalistas tardíos (mayormente conservacionistas), valoran positivamente las palmeras y los palmares, ya sea por la posibilidad de industrialización de sus subproductos (Ambrosetti, 2008), por su valor paisajístico y ornamental (Bourgoing, 1894) o por la necesidad de su protección por el uso desmedido de sus cogollos sumado a su empleo como forrajera para el ganado (Burmeister, 1899; Spegazzini, 1909).

Por ejemplo, de acuerdo a la posibilidad de la industrialización de B. yatay, Ambrosetti menciona los detalles acerca de la elaboración del alcohol de palma: "(...) la palma cortada y colocada con un poco de inclinación o declive hacia la corona del árbol tiene vida vegetal por espacio de 35 a 40 días. La acción del sol sobre la longitud del tronco y el movimiento ascendente de la savia, bastan para transformar en azúcar la parte amilácea del cogollo; después de esta transformación y en virtud del contacto con el aire, esta sustancia al pasar por el apéndice se transforma en vino, el que destilado da por resultado el arak o aguardiente de palma" (Ambrosetti, 2008: 144). El carácter estético está presente en la obra de Bourgoing al recorrer Concepción (Paraguay) y sus alrededores: "La hermosa y exuberante vegetación de los alrededores y aún la de los jardines de la ciudad en que resaltan los más frondosos naranjos, los plátanos con su brillante verdor y el esbelto talle de las palmeras, entre tantos otros árboles y plantas diversas, adornan y completan el bello cuadro que se contempla y dan á la ciudad ese sello característico, propio de las poblaciones tropicales" (Bourgoing, 1894: 39). El naturalista Burmeister en su viaje a Misiones destaca de S. romanzoffiana carácter de "(...) excelente forraje para los animales de silla y su cogollo de hojas embrionarias teniendo un gusto parecido al de los alcauciles (...). Lástima que para procurarse el forraje ó el cogollo se conserve la costumbre de derribar con el hacha la palmera que ha necesitado alrededor de cien años, y más a veces, para adquirir su desarrollo" (Burmeister, 1899: 50). En el mismo sentido, y comparando el valor alimentario de la misma especie con varias Bambuseae locales, Spegazzini menciona que "(...) los pindoes parece que con sus hojas proporcionan un alimento mucho más nutritivo, pero estas palmeras son ya muy escasas y no dudo que si se sigue su explotación como hoy en día, no tardarán muchos años en desaparecer por completo" (Spegazzini, 1909: 52). Pero también, el hecho de que los palmares se hallen presentes en la zona de Goya (Corrientes) da un valor agregado a los productos locales. Al respecto, Ambrosetti (2008: 140) menciona que los buques que viajaban desde Buenos Aires a Corrientes y a Asunción paraban en Goya para comprar quesos porque "tenían un gusto particular y eran sumamente sabrosos porque los fabricaba con leche de las haciendas que pacían entre los palmares y que comían el coco yatay, que les comunicaba ese sabor especial".

Discusión

Importancia de las fuentes documentales y sus limitaciones

Los documentos generados por las autoridades eclesiásticas, gubernamentales y comerciales, así como viajeros y misioneros autorizados por la Corona española, brindan abundantes registros textuales y pictóricos sobre la relación entre las plantas y los pueblos nativos, de españoles y mestizos (Bye & Linares, 2016). Este aspecto nos permite redescubrir usos, valoraciones y prácticas pasadas.

Sin embargo, varios autores, fundamentalmente los viajeros tempranos y tardíos (por ejemplo, Azara, Mackinnon, Parish y Bourgoing) describen palmas, palmeras y palmares sin aportar descripciones que permitan su identificación, refiriéndose en algunos casos a su uso o en el contexto de descripciones generales del paisaje. Esta dificultad en la identificación botánica de las especies (debido a la falta de descripciones y/o ilustraciones adecuadas) ha sido mencionada por varios autores (Rosso, 2013; Bye & Linares, 2016). Los jesuitas ofrecen, por el contrario, descripciones mucho más detalladas quizá por su cercanía a las poblaciones locales debido a la vida reduccional, por el empleo de las palmeras y partes de las mismas en las actividades diarias y por la elaboración de escritos para documentar e informar la flora y fauna local. Es el período donde se observa una mayor diversidad de nombres locales, usos y prácticas. Esto coincide con lo expresado por Bye & Linares (2016) donde se destaca la importancia de los testimonios durante el período Virreinal para los estudios etnobotánicos históricos en México y en Mesoamérica en general. Como parte de la necesidad de los misioneros de comunicarse en las lenguas nativas, se construyeron varios diccionarios bilingües publicados e inéditos. Muchos de estos contienen términos indígenas para las plantas, especialmente las que se usan como alimento, construcción y medicina. Algunos misioneros también tuvieron la oportunidad de escribir libros sobre sus experiencias.

Por otra parte, cabe destacar que cada fuente documental tiene un sesgo relacionado a los intereses implícitos de quien escribe la obra (a quién está dirigida, por qué la escribe, de qué manera la escribe, qué información decide explicitar y cuál omite), aspectos que pueden analizarse de acuerdo a la crítica etnobiológica de los documentos históricos (Medeiros, 2010).

Procesos de cambio y continuidad

Se pueden apreciar algunos procesos de cambio y continuidad tanto en las especies mencionadas como en los usos, valoraciones y prácticas en las fuentes consultadas.

Se observa el uso constante en los tres períodos de C. alba, S. romanzoffiana y B. yatay. La primera especie mencionada presenta una gran diversidad de usos, siendo utilizada principalmente para construcción y como alimento. Al respecto, Suárez et al. (2020) realizaron una revisión exhaustiva sobre la etnobotánica de C. alba y Trithrinax schizophylla Drude, redundando en su importancia como especies multipropósito, de gran importancia simbólica y utilitaria para las diversas culturas que habitan la región. Para el caso de S. romanzoffiana y B. yatay su presencia y empleo está documentado por Bonomo et al. (2009) para inicios de la ocupación humana. Algo similar ocurre con S. romanzoffiana para el Bosque Atlántico, donde constituye un recurso multipropósito para los M'bya (Araujo et al., 2020) y para B. yatay en el litoral, como asegura Maranta (2020). Syagrus romanzoffiana abarca la mayor variedad de usos, siendo utilizada en su integridad en la actualidad (Araujo et al., 2020). No muestra grandes diferencias entre usos actuales y pasados. Junto a B. yatay y C. alba, registran una gran cantidad de nombres locales y variantes fonéticas, generalmente asociados a los diferentes pueblos reducidos por los jesuitas. Los frutos poseen un alto valor nutritivo, presentando elevados niveles de hidratos de carbono, sólidos solubles, compuestos fenólicos totales y un buen perfil de ácidos grasos. Las semillas están compuestas por un 25 a un 52% de aceite, principalmente ácido oleico y láurico (Acosta & Roman, 2013). El consumo del fruto de B. yatay y S. romanzoffiana también ha sido corroborado durante el Holoceno tardío a partir del hallazgo de endocarpos carbonizados en sitios arqueológicos del sur del NEA y del área norte de la región pampeana (Torres, 1911; Frenguelli & Aparicio, 1923; Caggiano, 1977; Acosta, 2005; Bonomo et al., 2009, 2011; Bonomo, 2013; Sánchez et al., 2013). Además de los micro y macrorrestos, hay posibles evidencias indirectas del aprovechamiento de estas plantas. Están constituidas por los llamados rompecocos que son yunques con hoyuelos redondeados y pulidos (Bonomo & Capeletti, 2014) y que fueron observados en la actualidad en el sur de Misiones entre los niños criollos (Stampella, 2015).

Por otra parte, algunas especies son mencionadas tempranamente como C. nucifera y T. brasiliensis, ambas por Sanchez Labrador. También, P. dactylifera se encuentra presente en los relatos de jesuitas y viajeros tempranos. Esta especie habría sido introducida en el continente sudamericano inmediatamente después de la llegada de los españoles, hacia fines del siglo XV (Rivera et al., 2013).

Acrocomia aculeata es descrita en detalle por los jesuitas, los viajeros tardíos solo se limitan a indicar (de manera esporádica) su presencia en la zona sin mencionar usos. Las aplicaciones para esta especie son similares a las que presenta S. romanzoffiana, con preferencia hacia esta última probablemente por las espinas que presenta A. aculeata (Keller & Paz-Deble, 2020).

Se evidencia la continuidad del uso alimentario en los tres períodos, mientras que otros usos quedan relegados a la bibliografía jesuítica, como la extracción de fibras para líneas de anzuelos y arcos de flechas, es decir usos vinculados con las actividades de subsistencia de los grupos reducidos y visitados por los jesuitas. Los viajeros y naturalistas mencionan otros usos novedosos (forraje para el ganado, elaboración de vinagre y confección de esteras, corrales y sombreros), principalmente relacionados al aprovisionamiento del ganado durante las expediciones en las selvas y campos.

Las prácticas están necesariamente relacionadas con el uso. Generalmente, el empleo del estípite para las construcciones mencionadas, del cogollo y médula para la alimentación, de las hojas para techado y fibras foliares de las mismas para hilado, si bien se estructuraron en una práctica de recolección de toda la planta entera, conducen a la erradicación de las mismas mediante la tala, tal como se refieren Reis et al. (2000) para Brasil. Por otra parte, el empleo de los frutos -o parte de los mismos- para la alimentación y elaboración de subproductos, se relaciona a la recolección, exceptuando en algunos casos donde los viajeros tempranos plantean la posibilidad de su cultivo. Se observa una mayor diversidad de las prácticas en los jesuitas (recolección de partes de la planta y recolección mediante tala, tolerancia, protección e inducción). En los viajeros tempranos se evidencia en las narrativas el cambio de los palmares por zonas para cultivos o cría de ganado; mientras que en los tardíos estas prácticas incluyen la recolección mediante tala de las palmeras para las industrializaciones mencionadas y de sus hojas para forraje de los animales de carga durante las expediciones en la selva.

Se observa que la valoración de las palmeras es siempre positiva entre los diferentes grupos estudiados, pero varía según el contexto. Para los jesuitas se relaciona fundamentalmente con sus usos técnicos (domésticos) y con la calidad de pasturas que se producen en los palmares, mientras que para los viajeros (tanto tempranos como tardíos) se expresa el antagonismo uso extractivo/ conservación: industrialización (producción de aceite, alcohol y almidón) e intangibilidad (necesidad de protegerlas ante su merma).

Construcción del paisaje

Se observan a través de las narrativas, diversas prácticas de manejo sobre los palmares que aportaron el modelado del paisaje, principalmente la recolección y la inducción.

En las narrativas de los jesuitas se observa una mayor diversidad de prácticas que podrían fomentar el crecimiento de los palmares, fundamentalmente a través de la recolección y selección de los frutos, así como la inducción. Según Casas (2001), la selección cultural puede tener efectos en la estructura de las poblaciones manejadas si, por ejemplo, en la recolección se eligen los frutos de las palmeras con atributos más valorados, mientras que los individuos de estas especies con características no deseadas son eliminados. La distinción de variantes y la preferencia selectiva para su uso adquiere gran relevancia para iniciar procesos de domesticación cuando se efectúan formas de manejo como las antes mencionadas. Por otra parte, cabe mencionar la conservación e incremento de los palmares a través del uso de los mismos. Al respecto, Rival (1995) menciona que algunas prácticas de aprovisionamiento y procesamiento de los frutos de la palmera Bactris gasipaes Kunth por los huaorani de la Amazonía ecuatoriana hacen que dichos palmares -productos de generaciones pasadas- estén disponibles para las próximas generaciones.

Dobrizhoffer (1967) describe el empleo de los palmares como sitios de pastoreo para el ganado por la presencia de buen forraje. Al respecto Carbonell (1992) menciona en los distintos períodos la alta productividad de las pasturas (los palmares de C. alba en particular se desarrollan sobre humedales) y la escasa interrupción de la línea de visión que presentan las palmeras que habilita la vigilancia del ganado: "Con tesón los indios vaqueros fueron abriendo caminos a la Vaquería del Mar, señalados con la introducción de nuevas especies vegetales de clima no continental: agrupamientos de ombú, para dar sombra, o palmares de yatay y caranday, para facilitar la vigilancia del ganado, evitando los tupidos bosques autóctonos con todos sus peligros" (Carbonell, 1992: 148). ¿Pudo haber en el pasado alguna relación entre un pastoreo sustentable de ganado vacuno y la distribución de los palmares? ¿Pudo haber algún tipo de manejo sustentable en los palmares por parte de los jesuitas? ¿Pudieron estar presentes técnicas de exclusión de espacios en los palmares para el crecimiento de las plántulas?

Por otra parte, en los períodos posteriores al jesuítico, se observa fundamentalmente la práctica de recolección mediante tala de las palmeras con diversos fines, lo que conlleva a la retracción de los mismos, hecho señalado por varios de los viajeros consultados.

Varios estudios se han focalizado en la construcción del paisaje por parte de diversos grupos humanos a lo largo del tiempo (Balée, 1998; Paleo et al, 2016). Entre ellos, en el trabajo de Reis et al. (2014) se relacionan los períodos de expansión/retracción de bosques de "pino paraná" y "pehuén" -Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze y A. araucana (Molina) K.Koch, respectivamente-con los diferentes grupos humanos y sus prácticas de manejo, desde un abordaje interdisciplinario a partir de material bibliográfico. También Acosta & Roman (2013) postulan que es posible que los densos palmares que observaron los primeros expedicionarios europeos del siglo XVI hayan sido, en alguna medida, generados por poblaciones humanas a lo largo del Holoceno tardío. De hecho, los bosques pretendidamente dominados por palmas, en tiempos actuales y/o inmediatos a la conquista europea, han sido directamente relacionados con el manejo humano, comportamiento que en ciertas regiones de América del Sur se remontaría al Holoceno temprano.

De acuerdo con Torrico Chalabe & Trillo (2015) las personas intervienen en el ambiente de distintas formas, mediante prácticas que modifican, en mayor o en menor medida, los paisajes en donde viven y desarrollan sus actividades cotidianas. Todas estas conductas relacionadas con las plantas, entonces, dejan como resultado modificaciones transitorias o permanentes en la biota original, que definen cada unidad de paisaje particular. De esta manera, los palmares pueden ser pensados como paisajes bioculturales resultantes de la interacción diacrónica entre las comunidades humanas y el entorno local, en este caso la flora analizada (Balée, 1998; Stampella, 2018).

Conclusiones

Se puede observar a través de las fuentes documentales la importancia de las palmeras para las comunidades locales a través de la diversidad de usos, denominaciones locales y valoraciones positivas asignados a las mismas.

También se pueden apreciar algunos procesos de cambio y continuidad en las especies mencionadas, así como en los usos, prácticas y valoraciones relevadas según los tres tipos de fuentes. Se evidencia la continuidad del uso alimentario en los tres períodos, mientras que otros usos, principalmente industriales quedan relegados a la bibliografía jesuítica. Los viajeros y naturalistas mencionan otros usos novedosos como el forraje para el ganado. Se evidencia que la valoración de las palmeras es siempre positiva entre los diferentes grupos estudiados, pero varía levemente según el período. Por último, las prácticas de manejo están relacionadas a los usos principales de los diferentes períodos estudiados. Se observan prácticas frecuentes como la recolección de partes de planta como también la tala, de acuerdo al uso asociado.

Se evidencian de esta forma procesos de cambio y continuidad en los modos de vincularse con el entorno y en particular con los palmares a lo largo de los siglos.

Contribución de los autores

Todos los autores (JdelaC, MBD y PCS) contribuyeron en el diseño, realización de la investigación e interpretación de los datos, así como la redacción del manuscrito y tablas. PCS y MBD diseñaron y concretaron las figuras.

Agradecimientos

Al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por el otorgamiento de Becas al Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC), mediante las cuales se comenzó este trabajo. Este estudio se realizó con el apoyo financiero de la Universidad Nacional de La Plata (Subsidio automático N858), Fondo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (PICT 2015-1578) y CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

Bibliografía

ACOSTA, A. 2005. Zooarqueología de cazadores-recolectores del extremo nororiental de la provincia de Buenos Aires (humedal del río Paraná inferior, Región Pampeana, Argentina). Tesis Doctoral. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

ACOSTA, A. & V. R. ROMAN. 2013. Explotación prehispánica de palmeras por grupos cazadores recolectores y horticultores del extremo sur de Sudamérica: el caso del humedal del Paraná Inferior (Argentina). Pesquisas, Antropología 70: 197-216.

AMBROSETTI, J. B. 2008 [1892-1894]. Primer y segundo viaje a Misiones por Juan Bautista Ambrosetti. Editorial Albatros, Buenos Aires.

ARAUJO, J. J., H. A. KELLER & N. I. HILGERT. 2020. Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, (Arecaceae). Una palmera usada integralmente por los guaraníes del Bosque Atlántico en el cono Sur de Sudamérica. En: HILGERT, N., M. L. POCHETTINO & J. E. HERNÁNDEZ BERMEJO (eds.), Palmeras NUS al sur de la América austral, pp. 39-56. CYTED, Madrid.

ARAUJO, J. J., J. L. ROJAS, H. A. KELLER & N. I. HILGERT. 2021. Landscape management among the Guarani of the Atlantic Forest of Misiones, Argentina: the case of the Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman (Arecaceae) palm tree. Ethnobiol. Conserv. 10: 22.

https://doi.org/10.15451/ec2021-04-10.22-1-19

ARBELO, A., G. BASUALDO, C. CERRUTI, F. VALENZUELA, C. PAGEAU, H. GONZÁLEZ, C. GODOY, M. RIABIS, D. N. GUEVARA, H. A. KELLER & P. C. STAMPELLA. 2020. Atlas Floresta Americana. Bonpland. 1850: La identificación de las plantas de la Materia Médica Misionera de Pedro de Montenegro (SJ). Bonplandia 29: 221-251. https://doi.org/10.30972/bon.2924451

AZARA, F. de. 1847. Descripción e Historia del Paraguay y del Río de La Plata. Tomo 1. Imprenta de Sánchez, Madrid.

BALÉE, W. 1998. Historical ecology: Premises and Postulates. En: BALÉE, W. (ed.), Advances in historical ecology, pp. 13-29. Columbia University Press, New York.

BARBOSA RODRIGUES, J. 1903. Sertum Palmarum Brasiliensium. Premiere Partie. Imprimerie Typographique Veuve Monnom, Bruxelles.

BONOMO, M. 2013. Reanálisis de la colección de Samuel Lothrop procedente del Delta del Paraná. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 38: 169-198.

BONOMO, M., I. CAPDEPONT & A. MATARRESE 2009. Alcances en el estudio de colecciones. Los materiales arqueológicos del Delta del río Paraná depositados en el Museo de La Plata (Argentina). Arqueología Sudamericana 5: 68-101.

BONOMO, M. & L. E. CAPELETTI. 2014. Uso prehispánico de las palmeras Syagrus romanzoffiana y Butia yatay en el Nordeste argentino: aportes desde la etnografía y la biometría. Rev. Mus. Antropol. 7: 227-234.

BONOMO, M., M. M. COLOBIG, E. PASSEGI, A. F. ZUCOL & M. BREA 2011. Multidisciplinary studies at Cerro Tapera Vázquez site, Pre-Delta National Park. Quat. Int. 245: 48-61.

https://doi.org/10.1016/j.quaint.2010.11.018

BOURGOING, A. de. 1894. Viajes en el Paraguay y Misiones. Litografía, Tipografía y Encuadernación La Velocidad, Paraná.

BOVE, G. 1885. Note di un viaggio nelle missioni ed Alto Paraná. Tipografia del R. Istituto Sordo-Muti, Genova.

BURMEISTER, C. 1899. Memoria sobre el territorio de Misiones. Imprenta, Litografia. y Encuademación de J. Peuser, Buenos Aires.

BYE, R. & E. LINARES. 2016. Ethnobotany and Ethnohistorical Sources of Mesoamerica. En: LIRA, R., A. CASAS & J. BLANCASET (eds.), Ethnobotany of Mexico, pp. 41-64. Springer, New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6669-7_3

CAGGIANO, M. A. 1977. Contribución a la arqueología del Delta del Paraná. Obra del centenario del Museo de La Plata. Antropología 2: 301-324.

CARBONEL, R. 1992. Estrategias de desarrollo rural en los pueblos guaraníes (1609-1767). Antoni Bosch/Inst. de Estudios Fiscales, Barcelona.

CARRASCO, G. 1886. Descripción geográfica y estadística de la provincia de Santa-Fe. Imprenta, Litografia y Encuadernación de Stiller & Laass, Buenos Aires.

CASAS, A. 2001. Silvicultura y domesticación de plantas en Mesoamérica. En: RENDÓN AGUILAR, B., S. REBOLLAR DOMÍNGUEZ, J. CABALLERO & M. A. MARTÍNEZ ALFARO (eds.), Plantas, Cultura y Sociedad, pp. 123-157. Universidad Autónoma Metropolitana, México.

DE MOUSSY, M. 1860a, b, 1864. Description géographique et statistique de la Confédération Argentine. 3 tomos. Librairie de Firmin Didot Fréres, fils et Cía., París.

DOBRIZHOFFER, M. 1967. Historia de los Abipones. Volumen 1. Universidad del Nordeste, Resistencia.

D'ORBIGNY, A. 1945. Viaje a la América Meridional: Brasil, República del Uruguay, República Argentina, La Patagonia, República de Chile, República de Bolivia, República del Perú: realizado de 1826 a 1833. 4 volúmenes. Ed. Futuro, Buenos Aires.

FRENGUELLI, J. & F. DE APARICIO. 1923. Los paraderos de la margen derecha del río Malabrigo (Departamento de Reconquista, Prov. de Santa Fe). Anales de la Facultad de Ciencias de la Educación 1: 7-112.

FOLKENAND, J. 2020. El Paraguay Catholico. 4 tomos. Independently Published.

FURLAN, V., L. CARIOLA, D. GARCÍA & N. HILGERT. 2015. Caracterización de los sistemas agroforestales familiares y estrategias de uso del ambiente en el Bosque Atlántico Argentino. Gaia Scientia 9: 69-81.

HAMY D. E. T. 1906. Aimé Bonpland, médecin et naturaliste, explorateur de l'Amérique du Sud; sa vie, son reuvre, sa correspondance avec un choix de pieces relatives a sa biographie, un portrait et une carte. E. Guilmoto, París. https://doi.org/10.5962/bhl.title.60911

HILGERT, N., M. L. POCHETTINO & J. E. HERNÁNDEZ BERMEJO. 2020. Palmeras NUS al sur de la América austral. CYTED, Madrid.

IPNI. 2020. The International Plant Names Index (IPNI). The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. Disponible en: https:// www.ipni.org/ipni [Acceso: 5 mayo 2022].

KELLER, H. A. 2010. Plantas relacionadas con tabúes del ciclo reproductivo de los Guaraníes de Misiones, Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 45: 201-208. https:// doi.org/10.30972/bon.1911329

KELLER, H. A. 2013. Árboles y arbustos en mitos sobre el origen y el fin del mundo en los guaraníes meridionales: elucidación de algunas expresiones fitonímicas. Bonplandia 22: 149-158. https://doi.org/10.30972/bon.2221244

KELLER H. A. & L. PAZ-DEBLE. 2020. Etnobotánica de las palmeras campestres y ruderales de Misiones, Argentina. En: HILGERT, N., M. L. POCHETTINO & J. E. HERNÁNDEZ BERMEJO (eds.), Palmeras NUS al sur de la América austral, pp. 81-115. CYTED, Madrid.

LISTA, R. 1883. El Territorio de las Misiones. Imprenta La Universidad, Buenos Aires.

MCCANN, W. 1853. Two thousand miles ride through the argentine provinces... 2 tomos. Smith, Elder & Co., Bombay.

MACKINNON, R. N. 1848. Steam warfare in the Parana: a narrative of operations by the combined squadrons of England and France, in forcing a passage up that river. 2 vol. Charles Ollier, Londres.

MANTEGAZZA, P. 1916. Viajes por el Río de la Plata y el interior de la Confederación Argentina. CONI Hnos., Buenos Aires.

MANZI, F. 1910. Impresiones de viaje. Breves apuntes del Territorio de Misiones. La Popular, Corrientes.

MARANTA, A. 2020. Nuevas valoraciones en la conservación de las sabanas de Butia yatay: historia ecológica del Parque Nacional El Palmar. En: HILGERT, N., M. L. POCHETTINO & J. E. HERNÁNDEZ BERMEJO (eds.), Palmeras NUS al sur de la América austral, pp. 81-115. CYTED, Madrid.

MARMIER, X. 1948. Buenos Aires y Montevideo en 1850. El Ateneo, Buenos Aires.

MEDEIROS, M. F. T. 2010. Historical ethnobotany: an approach through historical documents and their implications nowadays. En: ALBUQUERQUE, U. P. & N. HANAZAKI (eds.), Recent developments and case studies in ethnobotany, pp. 127-142. NUPEEA, Recife.

MEDEIROS, M. F T., T. C. DA SILVA, R. DA SILVA SOUSA & R. R. VASCONCELOS SILVA. 2014. Oral history in ethnobiology and ethnoecology. En: ALBUQUERQUE, U. P.; L. V. F CRUZ DA CUNHA; R. F. P DE LUCENA & R. R. N. ÁLVES (eds.), Methods and techniques in ethnobiology and ethnoecology, pp. 59-73. Humana Press, New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8636-7_4

MIERS, J. 1826. Travels in Chile and La Plata. 2 vols. Bladwin, Cradock, and Joy, London.

MORELLO, J., S. D. MATTEUCCI, A. F. RODRÍGUEZ & M. E. SILVA. 2012. Ecorregiones y complejos ecosistémicos argentinos. Orientación Gráfica Editora, Buenos Aires.

OCHOA, J. J. & A. H. LADIO. 2011. Pasado y presente del uso de plantas silvestres con órganos subterráneos de almacenamiento comestibles en la Patagonia. Bonplandia 20: 265-284. https://doi.org/10.30972/bon.2021415

PALEO, M. C, M. S. GARCÍA LERENA, P. C. STAMPELLA, M. B. DOUMECQ & M. L. POCHETTINO. 2016. La construcción del paisaje del litoral rioplantense 2. Las estancias y sus árboles. Editorial Universitaria de La Plata, Servicop, La Plata.

PARISH ROBERTSON, J. & G. PARISH ROBERTSON. 1918. La Argentina en la época de la revolución. 2 tomos. Imprenta de La Nación, Buenos Aires.

PAUCKE, F. 1944. Hacia allá y para acá. Una estadía entre los indios Mocobíes, 1749-1767. 3 Volúmenes. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán.

PARISH, W. 1852. Buenos Aires y las Provincias del Río de la Plata desde su descubrimiento y conquista por los españoles. 2 Vol. Benito Hortelanos, Buenos Aires.

PINTAUD, J. C., G. GALEANO, H. BALSLEV, R. BERNAL, F. BORCHSENIUS, E. FERREIRA, J. J. DE GRANVILLE, K. MEJÍA, B. MILLÁN, M. MORÁES, L. NOBLIK, F. W. STAUFFER & F. KAHN. 2008. Las palmeras de América del Sur: diversidad, distribución e historia evolutiva. Rev. Peru. Biol. 15(supl. 1): 7-29. https://doi.org/10.15381/rpb.v15i3.2662 POCHETTINO, M. L. 2015. Botánica económica: Las plantas interpretadas según tiempo, espacio y cultura. Sociedad Argentina de Botánica, Buenos Aires. QUEIREL, J. 1901. Las Ruinas de Misiones. Imprenta de La Nación, Buenos Aires.

REIS, M. S., A. C. FANTINI, R. O. NODARI, M. O. GUERRA & A. MANTOVANI. 2000. Management and conservation of natural populations in Atlantic Rain Forest: the case study of palm heart (Euterpe edulis Martius). Biotropica 32: 894-902. https://doi.org/104111/j.1744-7429.2000.tb00627.x REIS, M., A. H. LADIO & N. PERONI. 2014. Landscapes with Araucaria in South America: evidence for a cultural dimension. Ecol. Soc. 19: 43. https://doi. org/10.5751/ES-06163-190243 RIVAL, L. 1995. Domestication as a historical and symbolic process: Wild gardens and cultivated forests in the Ecuadorian Amazon. En: BALEE, W. (ed.), Advances in Historical Ecology, pp. 232-250. Columbia University Press, New York.

RIVERA, D., D. JOHNSON, J. DELGADILLO, M. H. CARRILLO, C. OBÓN, R. KRUEGER, F. ALCARAZ, S. RÍOS & E. CARREÑO. 2013. Historical evidence of the Spanish introduction of date palm (Phoenix dactylifera L., Arecaceae) into the Americas. Genet. Resour Crop Evol. 60: 14331452. https://doi.org/10.1007/s10722-012-9932-5 RODRÍGUEZ, J. A. & C. N. CERUTI. 1999. Las tierras bajas del Nordeste y Litoral Mesopotámico. En: ANZOÁTEGUI, V. T. (ed.), Nueva Historia de la Nación Argentina, vol. 1, pp. 109-134. Ed. Planeta, Buenos Aires.

ROSSO, C. N. 2013. La etnobotánica histórica: el caso Mocoví en la reducción de San Javier en el siglo XVIII. Etnobiología 11: 54-65.

SAINT-HILAIRE, A. de. 1825. Flora Brasiliae Meridionalis. Tomus Primus. Apud A. Belin, Parisiis. https://doi.org/10.5962/bhl.title.45474

SÁNCHEZ, J., M. COLOBIG, A. ZUCOL, G. POLITIS,

M. BONOMO & C. CASTIÑEIRA. 2013. Primeros resultados sobre el uso prehispánico de los vegetales en el sitio arqueológico los Tres Cerros 1 (Victoria, Entre Ríos, Argentina): análisis del registro biosilíceo. Darwiniana, nueva serie 1: 201-219.

https://doi.org/10.14522/darwiniana.2013.12.541 SÁNCHEZ LABRADOR, J. 1772. Paraguay Natural Ilustrado. Noticias de la Naturaleza del País con la explicación de los Phenomenos Physícos Generales, y Particulares: usos utiles, que de sus Producciones pueden hacer Varias Artes. Manuscrito, parte segunda (Botánica). Ravenna. SARAVIA, B. 1867. Memoria sobre los límites entre la República Argentina y el Paraguay. Imprenta del Comercio del Plata, Buenos Aires.

SPEGAZZINI, C.L. 1909. A través de las Misiones. Rev. Fac. Agron. Vet. 5: 9-93.

SOSNOWSKA J., A. WALANUS & H. BALSLEV. 2015. Asháninka palm management and domestication in the Peruvian Amazon. Hum. Ecol. 43: 451-466. https://doi.org/10.1007/s10745-015-9745-1 SUÁREZ, M. E.; S. CALLAO ESCALADA; A. N. HERRERA CANO & G. D. MARINO. 2020. Etnobotánica de las palmeras Copernicia alba Morong y Trithrinax schizophylla Drude en el Gran Chaco y alrededores: una revisión. En:: HILGERT,

N. , M. L. POCHETTINO & J. E. HERNÁNDEZ BERMEJO (eds.), Palmeras NUS al sur de la América austral, pp. 81-115. CYTED, Madrid.

STAMPELLA, P. C. 2015. Historia local de naranja amarga (Citrus x aurantium L., Rutaceae) del Viejo Mundo asilvestrada en el corredor de las antiguas Misiones Jesuíticas de la provincia de Misiones (Argentina). Caracterización desde una perspectiva interdisciplinaria. Tesis doctoral. Universidad Nacional de La Plata, Argentina. STAMPELLA, P C. 2018. Variabilidad local de cítricos (Citrus, Rutaceae) en enclaves pluriculturales en el sur de Misiones (Argentina): microambientes y prácticas de manejo. Bol. Soc. Argent. Bot. 53: 135-150. https://doi.org/10.31055/1851.2372.v53.n1.19913 STAMPELLA, P. C. & H. A. KELLER. 2021. Identificación taxonómica de las plantas de la "Materia Médica Misionera" de Pedro de Montenegro (SJ). Bol. Soc. Argent. Bot. 56: 55-91. https://doi.org/10.31055/1851.2372.v56.n1.32058

TORRES, L. M. 1911. Los primitivos habitantes del Delta del Paraná. Universidad Nacional de La Plata, Biblioteca Centenaria 4, Buenos Aires. TORRICO CHALABE, J. K. & C. TRILLO. 2015.