Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO  uBio

uBio

Compartilhar

Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica

versão On-line ISSN 1851-2372

Bol. Soc. Argent. Bot. vol.57 no.3 Córdoba set. 2022

http://dx.doi.org/doi.org/10.31055/1851.2372.v57.n3.37473

doi.org/10.31055/1851.2372.v57.n3.37473

Articulos

La dinámica de las interrelaciones entre las comunidades humanas y las plantas silvestres empleadas como alimento en la provincia de Córdoba (Argentina)

The Dynamics of the interrelationships between human communities and wild plants used as food in Córdoba province (Argentina)

Valentina Saur Palmieri 1

1. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Diversidad Biológica y Ecología. Córdoba, Argentina.altea345@hotmail.com

Summary

Background and aims: Gathering of wild edible plants has been a vital activity for human groups who lived in Córdoba province since pre-Hispanic period. Considering the dynamism of local botanical knowledge, the aim of this work was to systematize and analyze the information on the subject from different sources regarding changes and continuities in the use and social representations about wild edible plants in Córdoba over time.

M&M: Both historical documents and archaeobotanical, ethnohistorical and ethnobotanical studies from five periods, corresponding to the Late Pre-Hispanic Period (LPP, 400-1550 AD) to the present, were analyzed. Taxa referred to as food, organs used and the processing activities carried out, were recorded in order to make comparisons between periods.

Results: A total of 76 taxa used as food by human communities from Córdoba since LPP until present, were recorded. Only four taxa were common to all the periods. While some current activities dated from LPP (storage, boiling), other practices are contemporary. Likewise, some practices are not currently carried out.

Conclusions: Without neglecting the biases and limitations of the documentation, the similarities and differences in species and activities recorded in the sources, allowed to infer continuities and changes over time in local knowledge about wild plants. Thus, it was possible to increase the complexity in the vision about the dynamism in the conceptions about what is considered "good to eat".

Key Words: Coloniality, food sovereignty, historical ethnobotany, wild food plants.

Resumen

Introducción y objetivos: La recolección de plantas silvestres ha integrado las prácticas alimentarias de los grupos humanos que habitaron la provincia de Córdoba desde tiempos prehispánicos. Considerando el carácter dinámico de los conocimientos botánicos locales, el objetivo de este trabajo consistió en reunir y analizar la información sobre el tema procedente de diferentes fuentes en torno a cuáles han sido los cambios y continuidades en la utilización de especies vegetales silvestres comestibles y las representaciones sociales sobre estas plantas, en el territorio cordobés, a través del tiempo.

M&M: Se analizaron tanto documentos históricos como estudios arqueobotánicos, etnohistóricos y etnobotánicos correspondientes a cinco períodos desde el Período Prehispánico Tardío (PPT, 400-1550 AD) hasta la actualidad, registrando los taxones referidos como alimento, las partes utilizadas y las actividades de procesamiento involucradas, para luego realizar comparaciones entre etapas.

Resultados: Se relevó un total de 76 taxones utilizados como comestibles por las comunidades del territorio cordobés, desde el PPT hasta el presente. Sólo cuatro taxones fueron comunes a todos los períodos. Mientras que algunas actividades actuales datan del PPT (almacenamiento, hervido), otras son recientes. Asimismo, otras prácticas han perdido vigencia.

Conclusiones: Sin perder de vista los sesgos y limitaciones de la documentación, las similitudes y diferencias en especies y actividades registradas en las fuentes permitieron inferir continuidades y cambios a través del tiempo en los saberes locales respecto a vegetales silvestres. Así, se logró complejizar la visión acerca del dinamismo en las concepciones acerca de lo considerado "bueno para comer".

Palabras clave: Colonialidad, etnobotánica histórica, plantas comestibles, soberanía alimentaria.

Introducción

Es sabido que lo que se considera "bueno para comer" es variable entre grupos humanos e incluso puede transformarse, dentro de un mismo colectivo social, a través del tiempo (Lentz, 1991; Goody, 1995). Asimismo, el acto de comer no consiste sólo en la ingesta de nutrientes o de sustancias susceptibles de ser metabolizadas por un organismo humano, es decir "comestibles". Por el contrario, se considera "alimento" a un comestible que está implicado en los sistemas de saberes y prácticas de un pueblo (Aguirre, 2017). En este sentido, la alimentación es un proceso complejo que trasciende la individualidad del comensal y que se imbrica con la dimensión identitaria de su comunidad (Aguirre, 2017), así como con el entramado socioecológico de relaciones que establece con el territorio (sensu Machado Aráoz & Rossi, 2020).

Por su parte, la recolección de plantas silvestres ha integrado las prácticas alimentarias de diversos grupos humanos desde la antigüedad (Turner et al., 2011). Dicho modo de interrelación entre humanos y plantas se materializa en un sistema local de saberes y prácticas, denominado Conocimiento Botánico Local (CBL) (Vandebroek et al., 2011; Hurrell, 2014). Dentro del CBL se ubica la selección de vegetales para la ingesta que realiza cada comunidad. En dicha elección intervienen múltiples factores, no sólo aquellos referidos a la palatabilidad de un taxón o su disponibilidad fitogeográfica, sino también a aspectos socioculturales, económicos, políticos (Chevallier et al., 2014; Gomes et al., 2020; Stryamets et al., 2021).

Asimismo, tanto el repertorio de especies silvestres consideradas alimento como las actividades culinarias realizadas con ellas pueden fluctuar a lo largo del tiempo (Pochettino & Lema, 2008). Desde la etnobotánica histórica y la paleoetnobotánica, diversos estudios se han enfocado en la dimensión temporal del empleo de vegetales silvestres para la alimentación por distintos grupos humanos (p. ej. Capparelli, 2011; Ochoa & Ladio, 2011; Ciampagna & Capparelli, 2012; Rosso, 2013; Carenzo & Quiroga, 2014; Capparelli et al., 2015; Scarpa et al., 2016; Castillón, 2021; entre otros). Por ejemplo, Ciampagna & Capparelli (2012) dieron cuenta de la importancia de los recursos procedentes de la recolección en las poblaciones de la Patagonia argentina a través del análisis de fuentes arqueobotánicas y de documentación escrita de diferentes períodos históricos. En el mismo sentido, Carenzo & Quiroga (2014) evaluaron la trayectoria social de especies del género Prosopis en la alimentación de comunidades del Gran Chaco, aportando indicios de las transformaciones en las prácticas y las representaciones sociales acerca de las especies arbóreas del bosque nativo.

Para la provincia de Córdoba (Argentina), varias investigaciones diacrónicas han comenzado a dilucidar ciertas continuidades en el empleo de plantas silvestres a través del tiempo. Tal es el caso de los trabajos de índole arqueobotánica-etnobotánica donde se postula una persistencia en la utilización de algunos taxones entre las comunidades de cazadores-recolectores del Período Prehispánico Tardío (PPT, ca. 4001550 AD) y los pobladores actuales del área, a partir de la contrastación entre los restos botánicos recuperados arqueológicamente y los datos etnográficos (López, 2018; López et al., 2020; Trillo & López, 2022). Asimismo, el análisis de documentos correspondientes al Período Colonial Temprano (siglos XVI y XVII) ha permitido establecer ciertas similitudes entre especies aprovechadas en dicha época y en el presente (Sánchez, 2019; Grana & López, 2021; Trillo & López, 2022). Igualmente, se destaca la reciente revisión de los vegetales comestibles cordobeses aparecidos en fuentes documentales, arqueobotánicas y etnobotánicas, realizada por Trillo & López (2022).

Sin embargo, a pesar de los claros avances en la materia, el conocimiento de las transformaciones en las interrelaciones entre las comunidades cordobesas y las plantas silvestres alimenticias es todavía escaso. En este trabajo, se retoman los aportes de los estudios antedichos, focalizando sólo en vegetales silvestres y profundizando tanto en la dimensión temporal del análisis como en las prácticas asociadas a dichas plantas. De este modo, y desde la perspectiva de la etnobiología histórica (Medeiros, 2016), se pretende reunir y analizar la información sobre el tema procedente de diferentes fuentes en torno a cuáles han sido los cambios y continuidades en la utilización de especies vegetales silvestres comestibles, órganos empleados, las prácticas asociadas y las representaciones sociales sobre estas plantas, en la actual provincia de Córdoba, a través del tiempo. Reconociendo los sesgos y limitaciones de cada una de las fuentes, se procura esbozar lazos entre ellas que permitan contribuir a comprender y reflexionar sobre las dinámicas en las relaciones entre pueblos y plantas silvestres desde el pasado prehispánico hasta la actualidad.

Materiales y Métodos

Área de estudio

La provincia de Córdoba se ubica entre los 29°30' y 35°00' de latitud sur y los 61°46' y 65°46' de longitud oeste. Dicho territorio comprende las unidades geomorfológicas de las Sierras Pampeanas y la llanura Chaco-Pampeana y su fitogeografía está caracterizada por la presencia de las componentes Chaqueña, Espinal y Pampeana (Zak et al., 2019). La primera, que ocupa el sector norte y oeste, presenta, hacia las sierras, bosques xerofíticos con Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. y pastizales de Stipeas y Festuceas en las zonas de mayor altitud. Hacia la llanura, se observan bosques con predominio de S. lorentzii o de xerófitas en transición a estepa con predominio de Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. Además, en Salinas Grandes y bañados de Mar Chiquita se encuentran pastizales y matorrales de halófitas. La región del Espinal se distribuye en una franja que discurre del noreste al suroeste provincial y se caracteriza por el dominio de Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. y P alba Griseb., y de P caldenia Burkart hacia el sur. Por su parte, el área con características de tipo pampeano representa el sector sudeste provincial y está representada por estepas y pseudoestepas, mesofíticas o psamofíticas, con presencia de Bothriochloa lagurioides (DC.) Herter y Nassella spp. o halófitas o Sorghastrum pellitum (Hack.) Parodi y Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze (Oyarzábal et al., 2018).

Revisión de fuentes y períodos analizados

Las plantas silvestres comestibles empleadas a través del tiempo por los habitantes del territorio actualmente conocido como provincia de Córdoba, y sus prácticas asociadas, se investigaron a través de las distintas fuentes disponibles, tanto primarias como secundarias, correspondientes a cinco períodos históricos2, que se detallan a continuación:

a) Período Prehispánico Tardío (PPT, ca. 400-1550 AD). Se incluyeron estudios arqueobotánicos que analizan macrorrestos carbonizados y microrrestos botánicos recuperados de sitios arqueológicos ubicados en la provincia y ocupados por comunidades humanas durante este período. Se consideró la sistematización más reciente de información arqueobotánica para las sierras centrales realizada por López et al. (2020, 2015a, 2015b) y, además, los trabajos de López (2007, 2018, 2020), López & Recalde (2016), Recalde & López (2017), Saur Palmieri et al. (2017), Medina et al. (2018) y Tavarone et al. (2019), referidos a la alimentación prehispánica.

b) Período Colonial Temprano (PCT, siglos XVI y XVII). Para este período, determinado por la llegada de los conquistadores europeos a la región (ver p. ej. Bixio & González Navarro, 2019), se consideraron las crónicas editas de Gerónimo de Bibar (1558 en Bixio & Berberián, 2017) y Sotelo de Narváez (ca. 1582-1583 en Bixio & Berberián, 2017), y los estudios etnohistóricos y de etnobotánica histórica realizados por González Navarro (2012), Sánchez (2019), Grana & López (2021) y Trillo & López (2022).

c) Siglo XVIII (en adelante, s. XVIII). Para esta etapa, se consultaron las obras de los jesuitas Dobrizhoffer (1822) y Paucke (2010) que transitaron por la región a mediados de este período. Además, se analizó la lámina titulada "Figura de algunos árboles que hay en esta jurisdicción de Cordova del Tucuman, altura, fruto, calidades, y serbicio [sic]", preservada en el Archivo General de Indias (Sevilla, España), recopilada por Torres Lanzas (1921) y cuya fecha se estima ca. 1790.

d) Siglo XIX y primera mitad del siglo XX (en adelante, s. XIX-XX). Se delimitó el período en base al estudio etnohistórico de la alimentación cordobesa realizado por Remedi (2004), el cual abarca hasta 1930. Además de incluir en la recopilación la información procedente del trabajo de Remedi antes mencionado, se reunieron crónicas de naturalistas y los primeros estudios botánicos académicos publicados para el área de estudio: Alcalde Espejo (1871), Lorentz (1875, 1876), Hieronymus (1882), Kurtz (1904) y Río & Achával (1905).

e) Actualidad. Se realizó una revisión de trabajos etnobotánicos sobre vegetales silvestres comestibles y de recopilación de la tradición oral, realizados recientemente con comunidades rurales cordobesas para dar cuenta de los conocimientos locales acerca de vegetales silvestres comestibles en el presente. Los estudios incluidos fueron: Arias Toledo et al. (2007a, 2007b), Arias Toledo (2008), Martínez (2008), Madaleno & Montero (2012), Trillo et al. (2014), Rionda Cortina & Rosalía (2015), Rosalía et al. (2015), Torrico Chalabe & Trillo (2015), Audisio (2016), Martínez et al. (2016), Trillo (2016), Ahumada & Trillo (2017), Grimaldi & Trillo (2018), Trillo & Audisio (2018), Fernández & Martínez (2019), Saur Palmieri et al. (2018, 2019, 2022), Saur Palmieri & Geisa (2019) y Rosalía (2021).

Análisis de los datos

De cada una de las fuentes examinadas, se extrajeron las referencias sobre la utilización de vegetales silvestres comestibles y se registraron según el nombre local aludido, nombre científico, status (nativa/exótica), órgano empleado, práctica de procesamiento, período histórico. Además, para el caso de las publicaciones del PPT, se apuntó el tipo de resto arqueobotánico referido (macro o microrresto -fitolito o gránulo de almidón-). Estos datos fueron organizados en una tabla que permitió comparar la información correspondiente a cada momento histórico.

Es preciso aclarar que para el análisis documental se siguió el criterio metodológico propuesto por Scarpa et al. (2016), considerándose las plantas mencionadas en una obra sólo si su autor hizo referencia a su efectivo reconocimiento y/o empleo como alimento por habitantes del territorio cordobés durante el período histórico correspondiente. Es decir, que para poder discernir entre la disponibilidad geográfica de un espécimen plausible de ser consumido y una especie realmente contemplada como alimento por una comunidad, la sola presencia de una especie "comestible" en una fuente no supuso su empleo como alimento.

Por otro lado, y a pesar de que en la mayor parte de las publicaciones abordadas se detallan las identificaciones taxonómicas de las plantas aludidas, algunas fuentes sólo incluyen a los vegetales mediante nomenclatura emic (nombres comunes). En dichos casos, fue necesario inferir las especies botánicas (o géneros) a las que probablemente se estuviera haciendo referencia, como ocurre en general en etnobotánica histórica (Ciampagna & Capparelli, 2012; Rosso, 2013). De esta forma, para el documento recopilado por Torres Lanzas (1921), los dibujos y caracterizaciones allí presentes contribuyeron a la determinación de las plantas aludidas, pero en otras ocasiones fue preciso acudir a bibliografía complementaria para asignar los nombres científicos. Por ejemplo, las citas halladas en Alcalde Espejo (1871) se confrontaron con la obra de Hieronymus (1882) que incluye, además de los datos que el científico alemán recabó en sus viajes por Córdoba, la información publicada por Alcalde Espejo dispuesta de forma sistematizada y con detalles taxonómicos pertinentes (Hieronymus, 1882, p. 8). Asimismo, las denominaciones botánicas halladas en los estudios de s. XIX-XX fueron validadas de acuerdo a la metodología propuesta por Scarpa et al. (2016) para fuentes del mismo momento histórico. Por su parte, los vegetales enumerados por medio de designaciones locales en Remedi (2004), Rionda Cortina & Rosalía (2015), Rosalía et al. (2015) y Rosalía (2021), fueron cotejados con estudios etnobotánicos de la región para su identificación. Por último, se actualizó toda la nomenclatura botánica de este trabajo siguiendo a Anton & Zuloaga (2022).

Adicionalmente, con motivo de facilitar la comparación entre fuentes y períodos se agruparon las actividades post colecta de acuerdo a la fase de elaboración más representativa, siguiendo tanto las categorías locales como lo sugerido por otros autores (Pardo de Santayana et al., 2007; Capparelli & Lema, 2010). Las prácticas fueron clasificadas para facilitar la evaluación de los datos, de acuerdo a los criterios de la Tabla 1. En el mismo sentido, los órganos/partes vegetales utilizadas se ordenaron en: flor, fruto, semilla, parte aérea (hojas, tallos tiernos, brotes), secreciones (resinas, gomas, látex), leño, órganos subterráneos y no especificadas.

Tabla 1. Categorías de prácticas utilizadas y actividades que comprenden.

| Categorías | Descripción de las preparaciones o prácticas aludidas en las fuentes |

| Sin cocción | La parte vegetal se emplea sin mediar la exposición con fuentes de calor (consumo de fruta fresca, ensaladas, libado de resinas). |

| Hervido | Cocción en agua a temperatura de ebullición (en agua o leche, sopa, guiso, mermelada, dulce, "arrope", jalea, conserva en almíbar, compotas). |

| Cocción | Cocimiento diferente del hervido, con gran exposición a altas temperaturas (al rescoldo, al horno, frito, salteado, ceniza, cocción a baja temperatura). |

| Remojo | Inmersión de la planta en agua u otro líquido ya sea para lograr su maceración o fermentación ("añapa", "aloja", licor, vinagre), incluyendo también la destilación (aguardientes). |

| Molienda | Trituración de órganos vegetales, habitualmente mediante un mortero (harina, "patay", "bolanchao", café). |

| Almacenamiento | Secado y preservación (guardado) para asegurar un uso diferido del vegetal. |

| Sin especificar | Prácticas no explicitadas en las fuentes (esto es, cuando se enuncia que el vegetal es empleado como alimento, pero no se aclara cómo). |

A partir de los datos tabulados se contabilizó la riqueza acumulada de taxones utilizados como alimento en la provincia de Córdoba como el número total de taxones en los cinco períodos analizados y, además, se calculó la riqueza para cada etapa histórica. Igualmente, se analizaron las prácticas y órganos citados como comestibles en cada una de las actividades relevadas, a través del tiempo. Los datos se graficaron mediante el programa RStudio (R Core Team, 2021).

Resultados

Análisis general y por período de las plantas silvestres empleadas como alimento

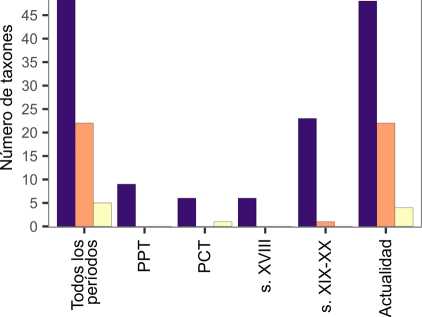

Se registró un total de 75 taxones correspondientes a plantas vasculares y 1 liquen (además de 5 taxones no identificados), utilizados como comestibles por las comunidades humanas que habitaron el territorio cordobés desde el PPT hasta el presente. Los taxa relevados se distribuyen en 32 familias, de las cuales Fabaceae y Cactaceae presentan la mayor riqueza, con 12 y 11 especies, respectivamente. El 70% de los taxa identificados (n=53, incluyendo el liquen) resultan nativos de la provincia de Córdoba, mientras que la porción restante (n=23) son exóticos (Fig. 1).

En particular, los estudios realizados en la actualidad y en colaboración con las comunidades

contabilizan un mayor número de especies, concentrando el 91% (n=74) de la totalidad de los taxones consignados (Fig. 1). A su vez, a este período se adjudica el 96% (n=22) de los vegetales exóticos registrados para la provincia (n=23). La etapa comprendida entre los siglos XIX-XX es la que le sigue en cantidad de especies, aunque su riqueza es aproximadamente un 70% menor respecto de la del presente (n= 24).

Fig. 1. Status de los taxones alimenticios identificados por período. Abreviaturas= PCT: Período Colonial Temprano; PPT: Período Prehispánico Tardío; s.: siglo.

Cuatro taxa se registran para los 5 períodos históricos: Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart, Lithraea molleoides (Vell.) Engl., Sarcomphalus mistol (Griseb.) Hauenschild y Prosopis spp. (Fig. 2). Del mismo modo, se observaron particularidades en las especies mencionadas en cada uno de ellos. Tal es el caso de Phaseolus vulgaris L. var. aborigineus, que sólo es aludido como comestible por las fuentes del PPT, y de Aspidosperma quebracho-blanco, Xanthium spinosum L., Castela coccinea Griseb., Rhynchosia edulis Griseb. y el liquen Parmotrema uruguense (Kremp.) Hale, citadas únicamente en los documentos de los siglos

XIX-XX. Por su parte, se encontró que 50 plantas son exclusivas de las publicaciones de la actualidad, entre las cuales, además de los vegetales exóticos como Amaranthus hybridus L., Robinia pseudoacacia L., Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn., etc., se destacan Glandularia peruviana (L.) Small, Dioscorea microbotria Griseb., Ximenia americana L., Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) O. Berg, Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger, V. aroma (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger, 7 cactáceas, entre otras (Tabla 2). En cuanto al PCT, este segmento temporal se diferencia de los demás por la alusión a la categoría "raíces" que, por la falta de precisiones y detalles anatómicos en las fuentes, su identificación taxonómica se ha visto imposibilitada.

Fig. 2. Diagrama de Venn mostrando los taxones compartidos y los exclusivos de cada período, más representativos. Abreviaturas^ PCT: Período Colonial Temprano; PPT: Período Prehispánico Tardío; s.: siglo.

Tabla 2. Especies alimenticias, órganos empleados y prácticas asociadas, de las comunidades humanas del territorio cordobés, en los cinco momentos históricos contemplados. Abreviaturas= Al: almacenamiento; Co: cocción diferente del hervido; E: Exótica; Fl: flores; Fr: frutos; He: hervido; Le: leño; Mo: molienda; N: Nativa; NE: no especificado (refiere a partes vegetales o prácticas según el caso); Os: órganos subterráneos; Pa: parte aérea; PCT: Período Colonial Temprano; PPT: Período Prehispánico Tardío; Re: remojo; s.: siglo; Se: sin cocción; Se: secreciones; Sm: semilla.

| Familia | Nombre científico | Status | PPT | PCT | S. XVIII | S. XIX-XX | Actualidad |

| Amara nthaceae | Amaranthus hybridus L. | Exótica | (Pa)Co Sc | ||||

| Anacardiaceae | Lithraea molleoides (Vell.) Engl. | Nativa | (Fr)AI | (Fr)NE | (Fr)He'Re | (Fr)He-Re | (p^He, Re, Sc |

| Anacardiaceae | Schinus areira L. | Nativa | (Fr)Sc (Se)Sc | ||||

| Anacardiaceae | Schinus fasciculata (Griseb.) I.M. Johnst. | Nativa | (Fr)Re | ||||

| Apiaceae | Foeniculum vulgare Mili. | Exótica | (Pajeo, sc (Sm)Co | ||||

| Apocynaceae | Araujia brachystephana (Griseb.) Fontella & Goyder | Nativa | (Fr)Sc | (Fr)He'Sc (Se)Sc | |||

| Apocynaceae | Araujia odorata (Hook. &Arn.) Fontella & Goyder | Nativa | (Fr)Sc | (Fr)He'Sc (Se)Sc | |||

| Apocynaceae | Vallesia glabra (Cav.) Link | Nativa | (Fr)NE | ||||

| Apocynaceae | Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. | Nativa | (Se)Sc | ||||

| Arecaceae | Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb. | Nativa | (NE)NE | (p^He, Re, Se | (Fr)Sc(Pa)NE | ||

| Asteraceae | Bidens pilosa L. | Nativa | O oT Ü_^ co ¡z | ||||

| Asteraceae | Carduus sp. | Exótica | (Pajeo, He | ||||

| Asteraceae | Cichorium intybus L. | Exótica | (Pajeo, Sc | ||||

| Asteraceae | Taraxacum officinale F. H. Wigg. | Exótica | (Pajeo, Sc | ||||

| Asteraceae | Xanthium spinosum L. | Exótica | (N E)He | ||||

| Basellaceae | Anredera cordifolia (Ten.) Steenis | Nativa | (Pa)NE | (Pa)NE | |||

| Boraginaceae | Symphytum officinale L. | Exótica | (Pa)Sc | ||||

| Brassicaceae | Nasturtium officinale W.T. Aitón | Exótica | (pa)C°, He, Sc | ||||

| Brassicaceae | Rapistrum rugosum (L.) All. | Exótica | (Pa)He Sc | ||||

| Cactaceae | Cereus forbesii Otto ex C.F. Forst. | Nativa | (Fr)NE | (FrjHe, s=(Pa)NE | |||

| Cactaceae | Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem. | Nativa | (FrJHe, s= | ||||

| Cactaceae | Gymnocalycium ochoterenae Backeb. | Nativa | (Fr)NE | ||||

| Cactaceae | Gymnocalycium schickendantzii (F.A.C. Weber) Britton & Rose | Nativa | (Fr)Sc | ||||

| Cactaceae | Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose | Nativa | (FrjHe, Sc | ||||

| Cactaceae | Opuntia ficus-indica (L.) Mili. | Exótica | (Fr)NE | (FrjHe, Re, Sc (Pajeo | |||

| Cactaceae | Opuntia quimilo K. Schum. | Nativa | (Fr)Sc(Pa)Co | ||||

| Cactaceae | Opuntia robusta J.C. Wendl. | Exótica | (Fr)He |

| Familia | Nombre científico | Status |

| Cactaceae | Opuntia salmiana J. Parm. ex Pfeiff. | Nativa |

| Cactaceae | Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck | Nativa |

| Cactaceae | Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose | Nativa |

| Cannabaceae | Celtis tala Gillies ex Planch. | Nativa |

| Cannabaceae | Celtis pallida Torr. | Nativa |

| Chenopodiaceae/ Amara nthaceae | Chenopodium spJAmaranthus sp. | Nativa |

| Dioscoreaceae | Dioscorea microbotrya Griseb. | Nativa |

| Fabaceae | Phaseolus vulgaris L. var. aborigineus | Nativa |

| Fabaceae | Geoffroea decorticans (Gillies ex Flook. &Arn.) Burkart | Nativa |

| Fabaceae | Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. ex Flook.) Flawkins | Nativa |

| Fabaceae | Prosopis alba Griseb. | Nativa |

| Fabaceae | Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart | Nativa |

| Fabaceae | Prosopis flexuosa DC. | Nativa |

| Fabaceae | Prosopis nigra (Griseb.) Flieron. | Nativa |

| Fabaceae | Prosopis torquata (Cav. ex Lag.) DC. | Nativa |

| Fabaceae | Rhynchosia edulis Griseb. | Nativa |

| Fabaceae | Robinia pseudoacacia L. | Exótica |

| Fabaceae | Vachellia aroma (Gillies ex Flook. & Arn.) Seigler & Ebinger | Nativa |

| Fabaceae | Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger | Nativa |

| Lamiaceae | Mentha spp. | Exótica |

| Moraceae | Broussonetia papyrifera (L.) Vent. | Exótica |

| Moraceae | Morus alba L. | Exótica |

| Myrtaceae | Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) 0. Berg | Nativa |

| Olacaceae | Ximenia americana L. | Nativa |

| Oxalidaceaee | Oxalis sp. | Nativa |

| Parmeliaceae | Parmotrema uruguense (Kremp.) Fíale | Nativa |

| Passifloraceae | Passiflora caerulea L. | Nativa |

| Passifloraceae | Passiflora mooreana Flook. f. | Nativa |

| Plantaginaceae | Plantago spp. | Nativa |

| Polygonaceae | Rumex crispus L. | Exótica |

| (Os)Sc | |

| (p^He, Re, Sc | (Fr)Ai'H*' R*'s= (Sm)Sc |

| (Le)Co (Se)Sc | (Le)Co (Se)Sc |

| (p^AI, Mo, Re, Sc | ^p Al, He, Mo, Re, Sc (Sc)5 |

| ^prJAI, He, Mo, Re, Sc (Sc)5 | |

| ^p |"^Ai, He, Mo, Re, Sc (Sc)5 | |

| (prJAI, He, Mo, Re, Sc | (pr)AI, He, Mo, Re, Sc (Sc)5 |

| (Fr)Re Sc | (Fr)Sc |

| (Fr)NE | |

| ^p|^Co, Re, Sc | |

| ^p^He, Mo | |

| ^p^He, Mo, Re | |

| (Pa)Re, s= | |

| (Fr)Sc | |

| (Fr)He. s= | |

| (Fr)Sc | |

| (Fr)He. s= | |

| (FI)Sc(Pa)Sc | |

| (Pa)Co | |

| (Fr)He | ^pj-^Co, He, Sc |

| (Fr)Sc | |

| (Pa)Sc | |

| (Pa)Co Sc | |

| Familia | Nombre científico | Status |

| Portulacaceae | Portulaca olerácea L. | Exótica |

| Rhamnaceae | Condalia buxifolia Reissek | Nativa |

| Rhamnaceae | Condalia microphylla Cav. | Nativa |

| Rhamnaceae | Condalia montana A. Cast. | Nativa |

| Rhamnaceae | Sarcomphalus mistol (Griseb.) Flauenschild | Nativa |

| Rosaceae | Duchesnea indica (Andrews) Teschem | Exótica |

| Rosaceae | Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze | Nativa |

| Rosaceae | Prunus pérsica (L.) Batsch | Exótica |

| Rosaceae | Pyracantha sp. | Exótica |

| Rosaceae | Rubus ulmifolius Schott | Exótica |

| Simaroubaceae | Castela coccínea Griseb. | Nativa |

| Smilacaceae | Smilax campestris Griseb. | Nativa |

| Solanaceae | Capsicum chacoense Flunz. | Nativa |

| Solanaceae | Physalis viscosa L. | Nativa |

| Solanaceae | Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. | Nativa |

| Talinaceae | Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. | Exótica |

| Urticaceae | Urtica urens L. | Exótica |

| Verbenaceae | Glandularia peruviana (L.) Small | Nativa |

| Verbenaceae | Lippia integrifolia (Griseb.) Hieran. | Nativa |

| Desconocida | "Raíces" | Nativa |

| Desconocida | "Chaguar" | - |

| Desconocida | "Bulbo" | - |

| Desconocida | "Papichuela" | - |

| Desconocida | "Papa silvestre" | - |

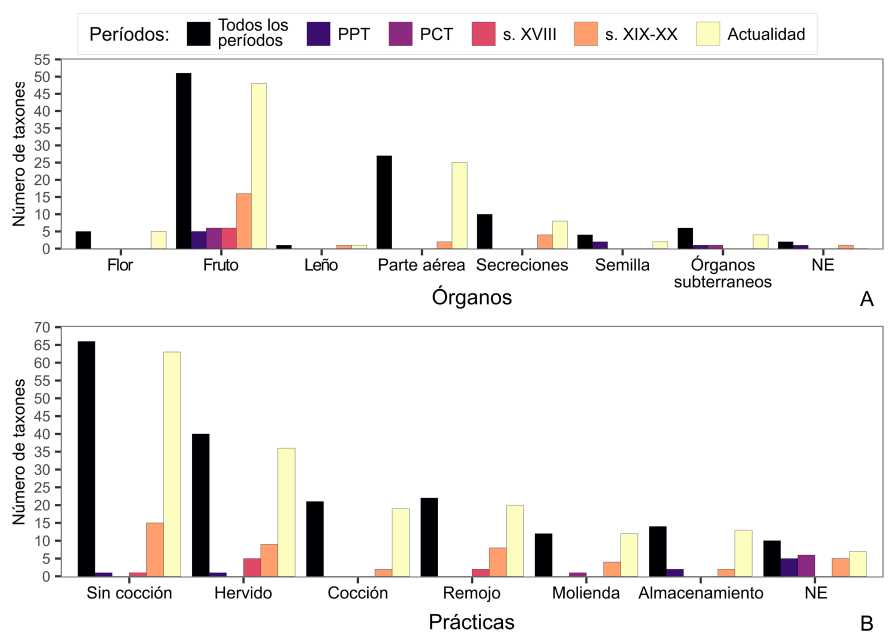

Órganos y estructuras vegetales empleadas

Los frutos son los órganos más representados en las prácticas relevadas, habiéndose aprovechado a través del tiempo en la provincia aquellos de 51 especies de plantas silvestres (Fig. 3 A). Los frutos aparecen en las fuentes de todos los períodos analizados y superan en número a las otras partes vegetales en cada momento histórico. En tanto que la parte aérea es la segunda estructura en importancia, el consumo de tallos tiernos, hojas, cladodio (cactáceas) y talo (en el caso del liquen) reunió a 27 taxa en total. Además, la información sobre su utilización alimenticia se verificó a partir del siglo XIX.

Por otro lado, resulta de gran relevancia la recopilación del empleo alimenticio de secreciones vegetales, órganos subterráneos y leño (Fig. 3A). Entre las primeras, se destaca el aprovechamiento del dulzor de la goma de Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hawkins como golosina que se liba, aparecida en las fuentes a partir de s. XIX-XX. A esta actividad se añade el uso del "lloro" (resina) de Prosopis spp. y de Schinus areira, relevado en investigaciones actuales. Asimismo, la ingestión del látex ("leche") de las enredaderas del género Araujia, debido a sus propiedades galactógenas o su utilización para el cuajado de la leche, figura en los escritos desde fines de 1800. En el mismo sentido, en s. XIX-XX se cita el látex ("licor") emanado del fruto inmaduro de Aspidosperma quebracho-blanco para la solidificación láctea.

En relación a órganos subterráneos de especies silvestres, las evidencias más tempranas existentes corresponden al uso de Oxalis sp. durante el PPT. Posteriormente, los primeros cronistas europeos (PCT) aluden al consumo de "raíces silvestres" por parte de las comunidades indígenas locales que, aunque como se anticipó anteriormente no han podido ser identificadas, es una ineludible referencia acerca del empleo de órganos hipogeos. Las menciones sobre dichas partes se discontinúan hasta la actualidad donde los pobladores rurales refieren la utilización en el pasado reciente de diversos órganos subterráneos de almacenamiento. De estos últimos, hasta la fecha, sólo Dioscorea microbotrya ("alpa sandía") se encuentra determinado, mientras que existen otras 4 plantas cuya mención sólo se registra por su nombre local: "papichuela", "papa del campo", "papa silvestre" o "papa de la tierra" y "bulbo".

Igualmente, se documentó tanto en las fuentes del s. XIX-XX como en las actuales el aprovechamiento de derivados de la ceniza procedente del leño de Parkinsonia praecox, como aditivo (colorante y espesante) para la "mazamorra" (comida típica del centro y norte argentino realizada con maíz; Grimaut, 2011).

Las semillas y flores también fueron listadas en la bibliografía analizada (Fig. 3A). Las primeras se asocian a la utilización de Phaseolus vulgaris var. aborigineus y de Chenopodium/Amaranthus durante el PPT y de Foeniculum vulgare Mill. y Geoffroea decorticans en el presente. Por su parte, las flores son aludidas como alimentos sólo para las comunidades actuales, siendo Glandularia peruviana y Robinia pseudoacacia las más representativas (Tabla 2).

Para una pequeña porción de los taxones no se encontró especificación sobre qué parte vegetal se emplea como alimento. En este grupo se ubica la evidencia arqueológica de PPT correspondiente a Trithrinax campestris Griseb. y la indicación de Xanthium spinosum en s. XIX-XX.

Prácticas alimenticias

En el análisis general de las prácticas, se observó que la forma de ingesta predominante para las estructuras vegetales citadas es aquella donde no media ningún tipo de cocción (Fig. 3B). El 81% de los taxones aparecidos en las fuentes (n=66) se emplean de esta manera, mientras que para el 22% (n=18) de las especies este modo de consumo es el único referido (sin intervenir prácticas de procesamiento). Adicionalmente, esta actividad ha sido aludida en el material documental del PPT, PCT, s. XIX-XX y la actualidad, asociándose a la mayoría de los órganos vegetales abarcados en este trabajo (con excepción de las semillas). La segunda práctica más relevante para el aprovechamiento alimentario de las plantas silvestres es el hervido, realizado al 49% (n=40) de los taxones registrados. Aunque dicha actividad se relaciona principalmente con los frutos (en PPT, s. XVIII, s. XIX-XX y el presente), una pequeña porción de los vegetales hervidos corresponde a partes aéreas de Carduus sp., Nasturtium officinale W.T. Aiton y Rapistrum rugosum (L.) All., especies adventicias aprovechadas actualmente.

Entre las particularidades de los momentos históricos, se destaca la utilización en s. XIX-XX de las cenizas generadas con el liquen Parmotrema uruguense ("flor de palo"), con la misma finalidad que se detalló anteriormente para el leño incinerado de Parkinsonia praecox.

Fig. 3. A: Gráficos de barras del número absoluto de taxones referidos para cada período en relación a sus órganos empleados. B: Gráficos de barras del número absoluto de taxones referidos para cada período en relación a las prácticas asociadas. Abreviaturas= NE: no especificado (refiere a partes vegetales o prácticas según el caso); PCT: Período Colonial Temprano; PPT: Período Prehispánico Tardío; s.: siglo.

El hervido y el almacenamiento constituyen las prácticas postcolecta de mayor profundidad temporal, contando ambas con evidencias desde el PPT, seguidas por la molienda, cuyo registro más antiguo data del PCT. Asimismo, y a pesar de las discontinuidades en la aparición de las distintas actividades en los períodos previos y a su aplicación en diferentes plantas, a partir del siglo XIX la totalidad de las categorías de tareas culinarias se mantienen como una constante en las fuentes hasta la actualidad (Fig. 3B).

Por otro lado, existen 10 taxones (12%) mencionados en las fuentes sin explicitación, en ninguna fase temporal, de las prácticas culinarias realizadas con ellos (Tabla 2).

Discusión

Especies de plantas silvestres empleadas como alimento a través del tiempo

En el presente trabajo, se retomaron aportes previos acerca de la alimentación con vegetales silvestres a través de fuentes de información (arqueológicas, documentales, etnobotánicas) de diferentes momentos históricos (Sánchez, 2019; Trillo & López, 2022). En esta oportunidad, se abarcaron cinco períodos históricos desde el pasado prehispánico hasta la actualidad, para profundizar el entendimiento de las relaciones de las comunidades humanas con las plantas silvestres alimenticias en la provincia de Córdoba y sus dinámicas. Más aún, se reunieron y compararon no solamente las especies efectivamente empleadas por los pobladores sino también se incorporaron las prácticas asociadas a dichas plantas.

La riqueza total de taxones (n=76) supera ampliamente la registrada en trabajos etnobotánicos recientes desarrollados en la misma región (por ejemplo, 36 spp. referidas por Fernández & Martínez, 2019 y 45 spp. listadas por Saur Palmieri et al., 2022 para el sector serrano), lo cual otorga una base más amplia para comprender el CBL relacionado al alimento.

Asimismo, son cuatro los taxones comunes a las fuentes de la totalidad de los períodos analizados: Geoffroea decorticans, Lithraea molleoides, Sarcomphalus mistol y Prosopis spp., los cuales se encuentran entre las especies más citadas y de mayor importancia cultural alimenticia para el área de estudio en la actualidad, a juzgar por la fuerte presencia en las narrativas de sus pobladores y la gran cantidad de prácticas culinarias referidas para ellas (Arias Toledo, 2008; Saur Palmieri et al., 2022; Trillo & López, 2022). Para estas plantas, y aunque se documentó el aprovechamiento de más de un tipo de órgano (p. ej. para G. decorticans se cita el uso de la semilla y de las secreciones resinosas para Prosopis spp., ver Tabla 2), predominó el consumo de los frutos, tal como se ha destacado en otros estudios realizados en el área (Arias Toledo et al., 2007b) y en otras regiones del país (Scarpa, 2009).

No obstante, la riqueza común a las cinco épocas es menor a la registrada en otros trabajos diacrónicos donde se comparó la información del PPT y la actualidad, y que dieron cuenta de entre 7 y 8 vegetales silvestres que han persistido como parte del CBL entre ambos momentos (Saur Palmieri et al., 2018, 2022; Trillo & López, 2022). La acotada enumeración de plantas de las crónicas correspondientes al PCT y a la lámina de s. XVIII (n=6, en cada una de las épocas) explican esta merma, ya que no incluyen especies que sí figuran en el resto de los períodos, tales como Trithrinax campestris, Oxalis sp., Chenopodium sp./Amaranthus sp. y Condalia spp.

El bajo número de especies contabilizadas para las primeras cronologías analizadas en este estudio fue superado ampliamente por las fuentes de s. XIX-XX y la actualidad. En particular, las publicaciones recientes reunieron más del 90% de los taxones silvestres registrados en la totalidad de los períodos abordados y, además, dominaron tanto en el número de nativas como de exóticas. Sin embargo, esta mayor riqueza no debe ser traducida necesariamente en una mayor utilización efectiva de plantas silvestres en el presente. Por el contrario, el mayor número de fuentes bibliográficas disponibles respecto a la utilización hoy en día de estos alimentos, así como la especificidad y sistematicidad de dichas investigaciones, contribuyen a la documentación de un mayor número de especies. Ahora bien, como se profundizará más adelante, dichos trabajos no siempre aluden a las prácticas asociadas a la ingesta de estas plantas, existiendo siete de ellas sin detalles sobre las formas en que se consumen.

Un caso de especial relevancia lo constituye la aparición de un liquen comestible (Parmotrema uruguense) en una única fuente, de la totalidad de la bibliografía analizada correspondiente a todos los períodos. En el trabajo de Kurtz (1904) dicha especie se encuentra asociada a la elaboración de "mazamorra", preparación culinaria muy relevante en el pasado (reciente) del sector serrano cordobés. Pese a la existencia de trabajos actuales etnomicológicos para el área de estudio (Flamini et al., 2015, 2018), no hay menciones del consumo presente de líquenes. Por otro lado, y pese a que dichos trabajos detallan hongos no liquenizados comestibles, no existen estudios diacrónicos sobre la materia. En este sentido, se decidió incluir la información respecto a Parmotrema uruguense como un puntapié para comenzar a delinear la dinámica en la alimentación con hongos.

Cambios y continuidades en prácticas e importancia cultural

Coincidiendo con lo planteado por López (2018) y Trillo & López (2022), existe una cierta continuidad en el empleo de algunas especies vegetales silvestres en Córdoba desde tiempos prehispánicos. En este sentido, y para complejizar el análisis de los taxones más representativos (aquellos empleados durante el PPT y en actualidad), se abordan a continuación las actividades realizadas con cada uno de ellos en los cinco períodos abarcados en este estudio.

Respecto a Sarcomphalus mistol, presente como macrorresto en el registro arqueobotánico del PPT (López, 2018), constituye la especie de la cual se posee hasta el momento mayor información de su procesamiento prehispánico en la región de estudio. Se piensa que posiblemente fue hervido y secado/almacenado en el PPT, aunque no se pudo determinar hasta ahora cuál fue el modo final de consumo de esta especie (Saur Palmieri et al., 2017). En documentos posteriores al PPT no se alude explícitamente a su consumo como fruto hervido, hasta las fuentes de s. XIX-XX y las actuales donde sí se encuentra la mención explícita al empleo hervido como medicina para el catarro y como postre, respectivamente (Alcalde Espejo, 1871; Saur Palmieri et al., 2018). Sin embargo, el hervido de frutos de S. mistol se infirió como práctica vigente desde s. XVIII a partir de la mención de su "arrope" en los documentos. Por otro lado, el secado o almacenado recién reaparece en la documentación en los estudios actuales junto a otros modos de conservación como el "bolanchao" o el secado de la pasta en cajones (ver Saur Palmieri et al., 2018). Igualmente, existen preparaciones aludidas en fuentes del siglo XIX que no han sido reportadas en la actualidad, tal es el caso del aguardiente realizada con frutos de esta especie.

En relación a Geoffroea decorticans, recuperado tanto en forma de macrorrestos como de microrrestos (en tiestos cerámicos, López et al., 2020, y tártaro dental, Tavarone et al., 2019) en sitios correspondientes al PPT, y a pesar de su mención en todos los momentos históricos abordados en este trabajo, sus formas de consumo pretérito en el PPT y el PCT se encuentran poco esclarecidas. Es a partir de s. XVIII donde se indica la realización de "arrope" con sus drupas, preparación cuya aparición constituye una constante en los documentos de etapas posteriores, convirtiéndose en la actualidad en el producto alimentario de esta especie más difundido en el norte cordobés (Saur Palmieri et al., 2018). Otras de las preparaciones exclusivas de s. XIX-XX, es decir que en la actualidad no son practicadas, fueron la "aloja" y aguardiente de "chañar".

Para Lithraea molleoides se estipula el guardado de los frutos durante el PPT (López, 2018), pero no existen referencias a esta actividad en documentos de otros períodos. En cambio, el empleo de este fruto como endulzante del mate sólo es referido en estudios etnobotánicos actuales, siendo que esta bebida ya se empleaba localmente en el siglo XIX (Remedi, 2004). Además, la confección de "aloja" y "arrope" con este vegetal aparecen en las fuentes desde el s. XVIII hasta la actualidad.

La mención a la utilización de especies del género Condalia en los documentos históricos, cuyo empleo en el PPT se remite al hallazgo de macrorrestos carbonizados, se presentó en s. XVIII asociado al "arrope" (producto que se menciona en fuentes posteriores, hasta el presente). Asimismo, en el siglo XIX se alude a su aguardiente, producto que no posee correlato en la actualidad. Por otro lado, resulta muy interesante la prohibición de la recolección y comercialización de Condalia spp. por parte de familias de sectores populares, ocurrida en la ciudad de Córdoba a partir de un edicto policial (año 1887) por relacionar su ingesta con la enfermedad del cólera (Remedi, 2004). Esta referencia permite reflexionar sobre dos puntos. Primero, que la colecta y la comercialización de los frutos de "piquillín" era algo habitual en la ciudad de Córdoba a fines del siglo XIX, lo cual habilita futuras investigaciones sobre etnobotánica urbana histórica. Segundo, y dada la actual subestimación y denostación de las plantas silvestres comestibles ("comida de pobre", Arias Toledo, 2008), podríamos pensar que esta restricción estatal habría respondido a la representación social negativa hacia las prácticas de colecta de plantas alimenticias, todavía vigente. Además, invita a reflexionar acerca de la profundidad temporal de dicha invisibilización del alimento recolectado (ver más adelante).

Si bien los fitolitos de Trithrinax campestris recuperados de tártaro dental (Tavarone et al., 2019) y de fragmentos cerámicos correspondientes al PPT (López, 2020) permiten hipotetizar el consumo alimenticio de esta palmera durante el pasado prehispánico, no se ha esclarecido hasta la fecha la estructura empleada o el modo de consumo para dicho período. Mientras que para PCT y s. XVIII no se menciona su ingesta, Alcalde Espejo (1871) y Lorentz (1876) dan cuenta de su aprovechamiento en el siglo XIX. Este último autor explicita: "sus frutos muy dulces, son muy buscados por los animales; los hombres los comen también frescos ó en dulce, siendo ademas muy posible preparar con ellos una especie de aguardiente" (p. 100). Por su parte, estudios etnobotánicos registran la ingesta de frutos y del "cogollo" (ápice caulinar) como parte del CBL de las comunidades cordobesas actuales (Saur Palmieri et al., 2022).

Asimismo, en la actualidad se alude a la ingesta de la parte aérea de Amaranthus hybridus (Fernández & Martínez, 2019), especie exótica que habría llegado con posterioridad a la colonización. A pesar de que esta planta en particular no estaba presente en el PPT, el género Amaranthus se incluye entre los posibles taxones recuperados en los estudios arqueológicos como parte del complejo Chenopodium sp./ Amaranthus sp. Más aún, los microrrestos recuperados de tiestos cerámicos permitieron establecer la cocción a bajas temperaturas de las semillas de este vegetal (López et al., 2015a). Más estudios son necesarios para establecer conexiones en el consumo de las especies silvestres de la familia Amaranthaceae a través del tiempo.

En el mismo sentido, el registro prehispánico de Oxalis se corresponde con microrrestos (granos de almidón, sin rastros de termoalteración) hallados en una herramienta de hueso y asociados al órgano de reserva subterráneo que desarrollan estos vegetales (Medina et al., 2018), mientras que las evidencias documentales actuales aluden a la ingesta sin cocción de la parte aérea de especies de este género (Saur Palmieri et al., 2022).

Por otro lado, tampoco puede asegurarse una igualdad en la importancia cultural de los vegetales comunes a dos o más períodos en todos los momentos analizados. Así lo esgrimen López (2018) y Grana & López (2021) para las especies del género Prosopis en las sierras de Córdoba. Las autoras plantean que, a pesar de la gran relevancia actual de estas plantas, reflejada por las investigaciones etnobotánicas (p. ej., "el árbol", "padre"; Arias Toledo, 2008), los Prosopis no habrían cumplido el mismo rol en el pasado prehispánico. Es decir, las especies de este género no habrían estado sobrevaloradas respecto a otras presentes en la zona, como el "chañar" y el "mistol", habiendo todas ellas ostentado un nivel similar de significación. Queda planteado el interrogante, que requiere proseguir con los estudios diacrónicos e históricos, acerca de cuáles fueron los factores que contribuyeron a que las especies del género Prosopis adquirieran la gran relevancia cultural que poseen en la actualidad en relación a otras plantas silvestres. Posiblemente, tal como proponen Capparelli (2007) y Scarpa (1999) para el norte argentino, la valoración de Prosopis podría deberse a sus propiedades medicinales, siendo la manera más recurrente de consumo en forma de "arrope", donde entraría en juego la trasmisión de información que forma parte de la dinámica propia del CBL. También podrían haber contribuido otras variables, como el aumento de la abundancia de las poblaciones de Prosopis con la introducción del ganado doméstico en los bosques chaqueños, la importancia forrajera de estas vainas en el modo de vida de las comunidades campesinas actuales (López, 2018) e incluso el aprovechamiento por parte de las milicias de frontera durante el siglo XIX (Remedi, 2004).

Otro caso especial lo representan las plantas silvestres exóticas, cuya riqueza se concentra en la actualidad, indicando que su asimilación local como alimentos habría ocurrido con posterioridad a s. XIX-XX. En relación a este proceso, Hernández Bermejo et al. (2019) plantean para Cynara cardunculus L. que, a pesar de su llegada temprana a la región pampeana argentina (período colonial) y su naturalización, habría sido recién a partir del arribo de inmigrantes europeos del siglo XIX donde esta planta se resignificó y se comenzó a utilizar localmente como alimento. El relato del español Alcalde Espejo (1871) analizado en este trabajo apunta en el mismo sentido. Respecto a "una especie de cardo'" (C. cardunculus?) hallada en el noroeste provincial, el autor manifiesta: "Cuando me vieron comer la ensalada cruda de esta planta, creian que me iba á envenenar; sin embargo, la segunda vez la probaron algunas personas y la tuvieron por buena" (Alcalde Espejo, 1871, p. 127). Este testimonio da cuenta de la transmisión de los propios saberes del viajero, posiblemente adquiridos en su lugar natal, a los interlocutores locales, hecho que va en sintonía con la propuesta de Hernández Bermejo et al. (2019). Más aún, esta incorporación de nuevos usos a taxones foráneos ya establecidos, a partir del ingreso de población europea, quizás podría extenderse a otras plantas naturalizadas, sobre todo considerando que muchas de ellas (i.e. Foeniculum vulgare y Rumex sp., Alcalde Espejo, 1871), ya en ese entonces formaban parte del repertorio de plantas medicinales empleadas por los pobladores del área de estudio. No obstante, para entender la trayectoria de cada una de ellas son necesarios estudios particulares que exceden al presente trabajo. Lo cierto es que, en los últimos dos siglos, el consumo de plantas silvestres exóticas pareciera haberse incrementado, lo cual podría haber contribuido a la gran importancia cultural actual de dichos taxones (Martínez & Manzano García, 2019).

A su vez, es preciso destacar que las obras consideradas para s. XIX-XX fueron realizadas en el marco del relevamiento de los bienes naturales del territorio impulsado por los estados nacional y provincial con el objetivo de exhibir sus potencialidades económicas y atraer así inversiones e inmigrantes europeos (Rabboni, 2010; Scarpa et al., 2016; Vega & Báez, 2019). Por este motivo, habría sido necesario demostrar la amplia disponibilidad de plantas aprovechables en la vasta geografía de la naciente nación, razón por la cual se enfatizaba en los usos conocidos para ellas. Sin embargo, el registro de un taxón no siempre fue acompañado por los saberes de los pobladores locales, sino que muchas veces se incluyó información bibliográfica y, en tales casos, se refirió a "pueden comerse" (p. ej. en relación a Taraxacum officinale F.H. Wigg.; Hieronymus, 1882, p. 168; Río & Achával, 1905, p. 149). De este modo, los autores de este período no sólo sistematizaron la información sobre la flora local (Vega & Báez, 2019) sino también dejaron sentado el carácter comestible de especies que hasta ese momento no eran aprovechadas localmente de dicho modo. Sabiendo la gran trascendencia que estas obras tuvieron como primeras bases para posteriores estudios florísticos (Vega & Báez, 2019) y comprendiendo que el CBL participa de diversas vías de circulación de información (Ochoa & Ladio, 2015), cabe preguntarse cuánto influyeron dichos textos en los saberes de las comunidades y en las concepciones legitimadas acerca de los usos de las plantas.

Por otro lado, dado el carácter dinámico y relacional de las comidas y los conocimientos locales, y a pesar de que se pueden postular ciertas continuidades en ellos, no puede aseverarse una confección idéntica en todos los períodos. Por ejemplo, el "pan" realizado con Prosopis spp. que es referido en crónicas del PCT (Bibar 1558 en Bixio & Berberián, 2017), pareciera corresponder con el alimento conocido en la actualidad como "patay" y que está confeccionado con el fruto molido de especies de ese género botánico (Rosalía et al., 2015). Pero, al no especificarse en los documentos pretéritos la modalidad de preparación, no se puede asegurar que haya sido completamente igual al que se realiza hoy. Lo mismo sucede con el "arrope", cuya mención más antigua para la región se encuentra en la lámina correspondiente al período s. XVIII y cuya datación indica ca. 1790 (Torres Lanzas, 1921). Este producto, muy vigente actualmente en Córdoba, está asociado en s. XVIII a Prosopis spp., Geoffroea decorticans, Sarcomphalus mistol y Lithraea molleoides. Esta evidencia tardía de su confección, podría sustentar la hipótesis planteada por Scarpa (1999) para el NO A, que expresa que la preparación, ya sea de origen árabe o de otros territorios americanos, habría llegado a la región con la conquista española. Sin embargo, el mismo autor sostiene que el arribo del "arrope" habría ocurrido en asociación con la producción vitivinícola (debido a la confección de "arrope de uva"). Hasta la fecha, para el área de estudio, no existe evidencia que sustente esta vinculación, siendo que sí existe evidencia de la producción colonial temprana de vides (p. ej. Grana & López, 2021).

En otro orden de cosas, en el registro documental pretérito se encontraron prácticas que no son realizadas en la actualidad, y viceversa, prácticas registradas en el presente que no tuvieron su correlato pretérito. Por ejemplo, a fines del siglo XIX se utilizaba "cepa-caballo", Xanthium spinosum para conservar carne (Alcalde Espejo, 1871). Por su parte, como se señaló en párrafos anteriores, en las fuentes de s. XIX-XX es recurrente la alusión a los aguardientes elaborados con frutos silvestres. A saber, Alcalde Espejo (1871) documenta la destilación en pequeños alambiques tanto de especies cultivadas como silvestres (Condalia spp., Trithrinax campestris, Prosopis torquata (Cav. ex Lag.) DC., Geoffroea decorticans y Sarcomphalus mistol). Otros textos de la época refieren al consumo de "licores de discutible o mala calidad, entre ellos el aguardiente" que reemplazaban al vino "sobre todo en la campaña" (Remedi, 2004, p. 42). Aunque en este último caso no puede asegurarse el empleo de frutas provenientes de la recolección (muchas veces se alude al "aguardiente" en relación a la destilación del mosto de uva; Río & Achával, 1905), tampoco se descarta dicha posibilidad. Lo interesante de estos destilados con frutos silvestres es su aparente restricción temporal al siglo XIX y comienzos del XX, lo cual abre paso a futuros análisis. Por su parte, otras bebidas alcohólicas como las "alojas" realizadas mediante el fermento del material vegetal son citadas en s. XVIII, s. XIX-XX y la actualidad (Alcalde Espejo, 1871; Torres Lanzas, 1921; Rosalía et al., 2015), mientras que los "licores" realizados por medio de la maceración de un fruto en alcohol etílico, únicamente aparecen en el presente (Saur Palmieri et al., 2022).

Otra de las actividades que se vinculan sólo a los habitantes actuales de la provincia es el "café" confeccionado a partir del tostado y molido de vainas de Prosopis spp. (Martínez et al., 2016), Vachellia aroma, V. caven (Saur Palmieri & Geisa, 2019) o Sarcomphalus mistol (Fernández & Martínez, 2019). Igualmente, algunas formas de consumo vigentes en la actualidad, aunque poco difundidas, se encuentran siendo recuperadas y resignificadas por las comunidades indígenas locales en el marco del proceso de re-organización y comunalización indígena (sensu Reyna, 2020). Como ejemplo, podemos citar el uso de resina de Parkinsonia praecox como golosina (Saur Palmieri & Geisa, 2019) que ya aparecía en el registro documental desde fines del siglo XIX (Alcalde Espejo, 1871).

Los sesgos de las fuentes

El análisis y comparación de la información procedente de diversas fuentes requiere la indagación de sus sesgos y limitaciones para la reconstrucción del empleo alimenticio de las plantas silvestres en cada período.

En primer lugar y en relación a los estudios arqueobotánicos, es sabido que el registro arqueológico del consumo de vegetales es fragmentario (Ciampagna & Capparelli, 2012). La posibilidad de hallazgo de vegetales o partes de vegetales en los sitios arqueológicos no sólo se debe a los esfuerzos metodológicos realizados (Ciampagna & Capparelli, 2012), sino también a las características del material botánico y a las prácticas pretéritas de las cuales fue partícipe (Pochettino & Capparelli, 2006-2009). En este sentido, y siendo la carbonización el factor que interviene en la conservación de los macrorrestos hallados en Córdoba (López, 2018), las plantas consumidas sin mediar la exposición a una fuente de calor poseen escasas probabilidades de perdurar en el registro arqueológico. Tal es el caso de las cerca de 20 especies registradas sólo en relación a prácticas que no implican cocción (p. ej. Physalis viscosa L. y Myrcianthes cisplatensis) y de aquellas ingeridas "a campo abierto" (como ocurre en la actualidad para algunas especies de "colecta ocasional", como Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze). Igualmente, una estructura carpológica no lignificada (como el folículo propio de Araujia) posee pocas posibilidades de conservarse ante la exposición a altas temperaturas (se destruye totalmente). Por su parte, y a pesar de que los análisis de microrrestos (fitolitos y gránulos de almidón) son importantes fuentes de información y complementan a los antedichos, no se producen en todos los órganos vegetales (Pearsall, 2015), por lo cual es también limitado el espectro alimentario abarcado mediante esta metodología (p. ej., el empleo de resinas como alimento tendría menos probabilidades de quedar evidenciado). De igual manera, la evidencia arqueobotánica no siempre permite identificaciones taxonómicas hasta el nivel específico. En particular, en referencia al PPT cordobés, y tal como se observa en la Tabla 2, algunos vestigios botánicos arqueológicos se encuentran determinados hasta el nivel de género (Oxalis sp., Prosopis spp., Condalia spp.) o incluso como parte de un complejo compartido por dos géneros no individualizables a partir de los restos pretéritos (Chenopodium sp./Amaranthus sp.) (López, 2018; López et al., 2020). Por ese motivo, en este estudio se ha evaluado la presencia de dichos géneros a lo largo del tiempo, sin poder esclarecer la continuidad de uso de las especies particulares desde el período prehispánico hasta la actualidad.

En suma, a partir de los 9 taxones silvestres registrados como alimento por los grupos humanos del PPT, y considerando las más de 50 especies nativas empleadas con este fin a lo largo del tiempo en Córdoba, no se descarta la utilización alimenticia durante el PPT de otras plantas presentes en la zona, con menor probabilidad de hallazgo arqueológico. Esta última afirmación no implica que todas ellas necesariamente se consumieron durante el pasado prehispánico, ya que lo que se considera "comida" es complejo y dinámico y no se reduce sólo a la disponibilidad ambiental. De todos modos, y ya que las investigaciones arqueobotánicas se nutren de fuentes documentales y etnográficas para guiar sus indagaciones (Ciampagna & Capparelli, 2012), el presente trabajo no sólo aporta al conocimiento de los saberes y aplicaciones de las plantas a través del tiempo, sino que también dotan de una base de información sistematizada para los estudios acerca de las sociedades prehispánicas.

En segundo lugar, el conocimiento del contexto de creación (sensu Galloway, 2016) de las fuentes documentales contribuye a interpretar no sólo la presencia de ciertas plantas en los escritos, sino las posibles razones de las ausencias. En este sentido, en el proceso de formación de estos textos intervinieron diversos factores tales como: el propósito del autor y de quien encargó la confección de la obra, qué vínculos se establecieron con los habitantes de territorio (y su CBL), qué se eligió registrar y de qué modo (Galloway, 2016; Scarpa etal., 2016; Castillón, 2021). En definitiva, qué se consideró válido para incluir en el relato.

En relación a esto, ya se anticipó anteriormente sobre las motivaciones de los relevamientos florísticos realizados hacia fines del siglo XIX, en el marco de la consolidación del estado nacional argentino. Por su parte, la obra de Alcalde Espejo (1871), encomendada por el gobierno provincial frente a la realización de la Exposición Nacional de Córdoba (1871-1872), se destaca por su marcado cariz etnográfico. En ella se detalla el recorrido del viajero español citando las localidades e interlocutores que refirieron la información consignada. El origen del autor habría disminuido las barreras idiomáticas con los pobladores locales, permitiendo incluso el intercambio de saberes (como se explicitó respecto al consumo de C. cardunculus). Asimismo, en su relato se explicita un vínculo directo con quienes eran reconocidos comunitariamente por sus saberes, denotando una fuerte inmersión en la vida social. Por su parte, Hieronymus (1882) deja sentado que: "los datos y noticias que he recojido [sic]. los debo tanto á las comunicaciones de los habitantes del país y los he coleccionado en los llanos y las sierras durante los vanos viajes que he hecho en la República Argentina, cuanto los he sacado de libros antiguos ó modernos publicados en este país y en el extranjero" (p. 5). Sin embargo, es sabida la gran vinculación de dicho botánico alemán, así como de sus colegas del mismo origen, con la élite ganadera y con letrados locales, lo cual sin duda influenció la composición vegetal de sus textos (ver Vega & Báez, 2019).

Esa misma línea analítica puede aplicarse a las crónicas del PCT. Por ejemplo, el cronista europeo Sotelo de Narváez refiere que: "[Los indios] No tenían frutas más que cardones diferentes, tunas y algarroba y chañar; los españoles y ellos tienen ahora frutas de España que se han plantado..." (Sotelo de Narváez ca. 1582-1583 en Bixio & Berberián, 2017). En relación a dicho documento, Castillón (2021) invita a pensar en la intencionalidad del autor de aparentar un escaso repertorio disponible de alimentos nativos generando la necesidad de suplir su supuesta carencia mediante frutas introducidas desde Europa. Igualmente, queda planteado el interrogante acerca de si el escaso número de plantas silvestres comestibles aparecido en las fuentes para este período responde a un desconocimiento por parte de los cronistas de la utilización que realizaban las comunidades originarias de otros vegetales o al propósito de invalidar dichos saberes locales. En este sentido, resulta necesario profundizar las reflexiones acerca de las relaciones entre comida y colonialidad (Albán Achinte, 2010) y las posibles implicancias que estas relaciones pretéritas entre comunidades locales y conquistadores europeos podrían haber tenido en las concepciones establecidas en la actualidad acerca de la alimentación con vegetales silvestres ("comida de pobre", "comida de indio"; Arias Toledo, 2008). Más aún, si se podría establecer una conexión entre este desprestigio de las plantas recolectadas y la prohibición explícita a la colecta de Condalia spp. en el siglo XIX, que se abordó con anterioridad.

Por su parte, la lámina examinada para el s. XVIII, aunque exhibe gran detalle (dibujos y descripciones), sólo se centra en especies "arbóreas" (Torres Lanzas, 1921). De todos modos, y aunque el estudio de las relaciones humano-plantas de este período está muy restringido debido a la disponibilidad de escasas fuentes, dicho documento resulta muy relevante respecto a la información aportada sobre las prácticas (i.e. permitió aumentar la profundidad temporal conocida acerca de la confección de "arrope" en la región).

Por último, el reconocimiento de la porción reducida del CBL que reflejan las fuentes analizadas para cada período (Ciampagna & Capparelli, 2012), insta a repensar cuáles son los sesgos y limitaciones que poseen en la actualidad los trabajos etnobotánicos. Igualmente, dicha inquietud conduce a profundizar las reflexiones y, tal como proponen McAlvay et al. (2021), invita a deconstruir las prácticas académicas colonialistas.

Conclusiones

La riqueza de taxones silvestres considerados como alimento en Córdoba a través del tiempo, que ha sido sistematizada en el presente trabajo, así como el gran número de prácticas relevadas, han contribuido a aumentar el conocimiento acerca de dicha dimensión de las interrelaciones humanos-plantas para el área de estudio. Asimismo, las similitudes y diferencias en especies y actividades mencionadas en las diversas fuentes para diferentes momentos históricos han permitido inferir continuidades y cambios a través del tiempo en los saberes locales respecto a dichos vegetales, complejizando la visión acerca del dinamismo en las concepciones acerca de lo que es "bueno para comer". En concreto, el carácter "comestible" de ejemplares de la flora local no implica irremediablemente su incorporación a la alimentación de las comunidades del sector a lo largo de todo el espectro temporal. Por el contrario, frente a similar disponibilidad florística, otros factores y procesos relacionados a las dimensiones socioculturales, políticas y económicas del territorio explicarían las variaciones temporales. Es decir, son las elecciones que realizan los grupos humanos históricamente las que en última instancia determinan las plantas que se consumen.

Igualmente, no sólo se delimitaron las especies empleadas como alimento en cada uno de los cinco períodos analizados, sino que se constató la persistencia de actividades de procesamiento más allá de los taxones relevados.

Por su parte, el análisis de los contextos de producción de las fuentes permitió comprender las limitaciones de cada una de ellas en cuanto al acceso que habilitan al CBL del período histórico abordado (por ejemplo, presencia y ausencia de ciertas especies vegetales dependiendo de quién y cómo se confecciona el documento).

Finalmente, las trayectorias de uso de los vegetales silvestres no deben ser entendidas de forma lineal. Al contrario, los resultados de este trabajo constituyen claves de análisis cuyo fin es posibilitar la reconstrucción de la complejidad y el dinamismo de las relaciones entre los pueblos y las plantas a través del tiempo.

Agradecimientos

Este trabajo fue realizado en el marco de una beca doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Agradezco a María Laura López, Cecilia Trillo, Julieta Torrico Chalabe y dos revisores/as anónimos/as que, con su lectura crítica y comentarios enriquecieron el presente trabajo.

Bibliografía

AGUIRRE, P. 2017. Una historia social de la comida. Lugar Editorial, Buenos Aires.

AHUMADA, M. L. & C. TRILLO. 2017. Diversidad de especies naturalizadas del género Opuntia (Cactaceae) utilizadas por los pobladores del norte de Córdoba (Argentina). Bol. Soc. Argent. Bot. 52: 193-208. https://doi.org/10.31055/1851.2372.v52.n1.16919

ALBÁN ACHINTE, A. 2010. Comida y colonialidad. Tensiones entre el proyecto hegemónico moderno y las memorias del paladar. Calle 14 4: 10-23.

ALCALDE ESPEJO, V. 1871. Una excursión por la sierra de Córdoba, ó memoria descriptiva de los productos naturales y de industria de los departamentos del Oeste. Imprenta del estado, Córdoba.

ANTON, A. M. & F. O. ZULOAGA (dir.), FloraArgentina [online]. Disponible en: www.floraargentina.edu.ar [Acceso: 11 marzo 2022].

ARIAS TOLEDO, B. 2008. Disponibilidad y uso de las plantas silvestres alimenticias y medicinales en las sierras de Córdoba: su asociación con factores fitogeográficos y culturales. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

ARIAS TOLEDO, B., L. GALETTO & S. COLANTONIO. 2007a. Uso de plantas medicinales y alimenticias según características socioculturales en Villa Los Aromos (Córdoba, Argentina). Kurtziana 33: 79-88.

ARIAS TOLEDO, B., S. COLANTONIO & L. GALETTO. 2007b. Knowledge and use of edible and medicinal plants in two populations from the Chaco forest, Córdoba province, Argentina. J. Ethnobiol. 27: 218-232. https://doi.org/10.2993/0278-0771(2007)27[218:KAUOEA]2.0.CO;2

AUDISIO C. 2016. Agrobiodiversidad en huertas y jardines de pobladores de diferente tradición cultural, en zona de influencia de Mar Chiquita y Sierras Chicas de Córdoba. Tesis de grado. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

BIXIO, B. & E. BERBERIÁN. 2017. Crónicas y relaciones sobre el antiguo Tucumán del siglo XVI (Córdoba-La Rioja-Santiago del Estero-Tucumán-Catamarca-Salta-Jujuy). Documentos y estudios críticos. Brujas, Córdoba.

BIXIO, B. & C. GONZÁLEZ NAVARRO. 2019. Reflexiones acerca de los segmentos medios en la sociedad colonial temprana de Córdoba del Tucumán. (1573-1620). Rev. Complut. Hist. Am. 45: 135-158. http://dx.doi.org/10.5209/RCHA.64690

CAPPARELLI, A. 2007. Los productos alimenticios derivados de Prosopis chilensis (Mol.) Stuntz y P. flexuosa DC., Fabaceae, en la vida cotidiana de los habitantes del NOA y su paralelismo con el algarrobo europeo. Kurtziana 33: 1-19.

CAPPARELLI, A. 2011. Elucidating post-harvest practices involved in the processing of algarrobo (Prosopis spp.) for food at El Shincal Inka. Archaeol. Anthropol. Sci. 3: 93-112. https://doi.org/10.1007/s12520-011-0061-4

CAPPARELLI, A. & V. LEMA. 2010. Prácticas poscolecta/post-aprovisionamiento de recursos vegetales: una perspectiva paleoetnobotánica integradora aplicada a casos de Argentina. En: BÁRCENA, J. R. & H. CHIAVAZZA (eds.), Arqueología Argentina en el Bicentenario de la Revolución de Mayo, vol. 3: 1171-1176. 17° Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Mendoza.

CAPPARELLI, A., V. LEMA, M. L. LÓPEZ, D. ANDREONI, M. L. CIAMPAGNA, A. MARTÍNEZ, N. PETRUCCI, D. GOBBO & M. L. POCHETTINO. 2015. El estudio de la dinámica de interacciones humanos-plantas en Argentina: historia de la construcción de un abordaje interdisciplinar desde el Museo de la Plata (FCNyM-UNLP). Comechingonia 19: 19-53. https://doi.org/10.37603/2250.7728.v19.n2.18131

CARENZO, S. & L. QUIROGA. 2014. Prácticas y representaciones vinculadas a la producción y consumo de frutos de especies forestales del bosque nativo: reflexiones a partir de la reconstrucción de las trayectorias sociales de la algarroba en Chaco Formoseño. Papeles de trabajo 27: 16-51.

CASTILLÓN, V. 2021. Viñas y árboles frutales en el registro etnohistórico del noroeste argentino: apuntes para la investigación arqueológica. Chungará 53: 103-116.

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562021005000401

CHEVALIER, A., E. MARINO VA & L. PEÑA-CHOCARRO. 2014. Factors and issues in plant CHOICE. En: CHEVALIER, A., E. MARINOVA & L. PEÑA-CHOCARRO (eds.). Plants and people: choices and diversity through time, vol. 1: 3-13. Oxbow Books, Oxford. https://doi.org/10.2307/j.ctvh1dwfp

CIAMPAGNA, M. L. & A. CAPPARELLI. 2012. Historia del uso de las plantas por parte de las poblaciones que habitaron la Patagonia continental argentina. Cazadores Recolectores del Cono Sur 6: 45-75.

DOBRIZHOFFER, M. 1822. An account of the Abipones: an equestrian people of Paraguay, vol. 1-3. Londres: J. Murray.

FERNÁNDEZ, A. & G. J. MARTÍNEZ. 2019. Las plantas en la alimentación de pobladores rurales de los ambientes serranos de La Calera (dpto. Colón, Córdoba, Argentina). Una perspectiva etnobotánica diacrónica. Bonplandia 28: 43-69. http://dx.doi.org/10.30972/bon.2813573

FLAMINI, M., G. ROBLEDO & M. E. SUÁREZ. 2015. Nombres y clasificaciones de los hongos según los campesinos de La Paz (Valle de Traslasierra, Córdoba, Argentina). Bol. Soc. Argent. Bot. 50: 265-289.

https://doi.org/10.31055/1851.2372.v50.n3.12518 FLAMINI, M., M. E. SUÁREZ & G. ROBLEDO. 2018. Hongos útiles y tóxicos según los yuyeros de La Paz y Loma Bola (Valle de Traslasierra, Córdoba, Argentina). Bol. Soc. Argent. Bot. 53: 319-338. https://doi.org/10.31055/1851.2372.v53.n2.20588 GALLOWAY, P. 2006. Material Culture and Text. Exploring the Spaces Within and Between. En: HALL, M. & S. W. SILLIMAN (eds.), Historical archaeology, pp. 42-64. Blackwell, Malden. GOMES, D. L., R. P. DOS SANTOS FERREIRA, É. M. DA COSTA SANTOS, R. R. V. DA SILVA & P M. MEDEIROS. 2020. Local criteria for the selection of wild food plants for consumption and sale: a case study in rural settlements in Alagoas, Brazil. Ethnobiol. Conserv. 9: 10. http://dx.doi.org/10.15451/ec2020-04-9.10-1-15 GONZÁLEZ NAVARRO, C. 2012. Una aproximación al territorio indígena prehispánico. Córdoba (siglo XVI). Andes, 23: 37-70.

GOODY, J. 1995. Cocina, cuisine y clase. Estudio de sociología comparada. Gedisa, Barcelona.

GRANA, R. & M. L. LÓPEZ. 2021. Acerca de recursos y prácticas: aportes preliminares respecto de los alimentos en guayascate, período colonial temprano (siglos XVI y XVII). Córdoba, Argentina. Dialogo Andin. 65: 417-428.

https://doi.org/10.4067/S0719-26812021000200417 GRIMALDI, P A. & C. TRILLO. 2018. Prácticas y usos tradicionales de "cerco" y "monte" por los criollos de san marcos sierras (Córdoba, Argentina). Bonplandia 27: 81-98. https://doi.org/10.30972/bon.2712986 GRIMAUT, A. 2011. Comidas cordobesas de antes. Buena Vista, Córdoba.

HERNÁNDEZ BERMEJO, J. E., G. DELUCCHI, G. CHARRA, M. L. POCHETTINO & J. A. HURRELL. 2019. "Cardos" of two worlds: transfer and resignification of the uses of thistles from the iberian peninsula to Argentina. Ethnobiol. Conserv. 8: 5. https://doi.org/10.15451/ec2019-03-8.05-1-22 HIERONYMUS, G. 1882. Planta diaphoricae florae argentinae ó revista sistemática de las plantas medicinales, alimenticias ó de alguna otra utilidad y de las venenosas, que son indígenas de la República

Argentina ó que, originarias de otros países se cultivan ó se crían espontáneamente en ella. G. Kraft, Buenos Aires.

HURRELL, J. A. 2014. Urban ethnobotany in Argentina: theoretical advances and methodological strategies. Ethnobiol. Conserv. 3: 1. https://doi.org/10.15451/ec2014-6-3.3-1-11 KURTZ, F. 1904. Flora. En: RÍO, M. E. & L. ACHÁVAL (eds.). Geografía de la provincia de Córdoba, vol. 1: 270-343. Cía. Sudamericana de Billetes de Banco, Buenos Aires.

LENTZ, C. 1991. Changing food habits. An introduction. Food Foodways 5: 1-13. http://doi.org/10.1080/07409710.1991.9961988 LÓPEZ, M. L. 2007. Los vegetales comestibles en la economía prehispánica tardía de sierras centrales. Estudios arqueobotánicos en el valle de Punilla y el valle de Salsacate (provincia de Córdoba). Tesis de grado. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. LÓPEZ, M. L. 2018. Archaeobotany in central Argentina: macro-and microscopic remains at several archaeological sites from early late Holocene to early colonial times (3,000-250 BP). Veg. Hist. Archaeobot. 27: 219-228. https://doi.org/10.1007/s00334-017-0627-x LÓPEZ, M. L. 2020. Los recursos vegetales en Guayascate. Primeros resultados del análisis arqueobotánico. Comechingonia 24: 130-139. LÓPEZ, M. L., M. BERÓN, L. PRATES, M. MEDINA, G. HEIDER & S. PASTOR. 2020. Las plantas en la alimentación de pueblos originarios de la diagonal árida argentina: Sierras Centrales, Pampa Seca y Norpatagonia. Rivar 7: 81-102. https://doi.org/10.35588/rivar.v7i21.4639 LÓPEZ, M. L., M. E. MEDINA & D. E. RIVERO. 2015a. First records of Chenopodium spp./Amaranthus spp. starch grains and their relevance to the study of the late Holocene human subsistence in central Argentina. Holocene 25: 288-295.

LÓPEZ, M. L. & M. A. RECALDE. 2016. The first quinoa (Chenopodium quinoa Willd) macrobotanical remains at Sierras del Norte (central Argentina) and their implications in pre-hispanic subsistence practices. J. Archaeol. Sci. Rep. 8: 426-433. https://doi.org/10.1016/jjasrep.2016.06.053 LÓPEZ, M. L., C. TRILLO & M. A. RECALDE. 2015b. El consumo de mistol (Ziziphus mistol) en el sitio prehispánico Quebrada Norte 7 (Cerro Colorado, Córdoba). Inferencias de prácticas culinarias a partir de datos etnobotánicos. En: OTAOLA, C.,

S. ZÁRATE BERNARDI, G. PAMPIGLIONE, C. PRIETO, P. NOVELLINO, A. GIL, L. SALGAN & M. GIARDINA. Libro de resúmenes y cronograma de las VI jornadas arqueológicas cuyanas, p. 38. Sociedad Argentina de Antropología, San Rafael.

LORENTZ, P. G. 1875. Informe científico sobre el resultado de los viajes y excursiones botánicos hechos desde el mes de noviembre de 1870 hasta el mismo mes de 1872. Bol. Acad. Nac. Ci. 2: 92-166. LORENTZ, P. G. 1876. Cuadro de la vegetación de la República Argentina. En: NAPP, R. (ed.), La República Argentina, pp. 77-136. Sociedad Anónima, Buenos Aires.

MACHADO ARÁOZ, H. A. & L. ROSSI. 2020. Repensar (la producción d-)el pan, repensar (nuestra relación con) la Tierra. Clave para una renovación (y radicalización) del pensamiento crítico y las energías revolucionarias. Bajo el volcán 1: 39-76. MADALENO, I. M. & M. C. MONTERO. 2012. El cultivo urbano de plantas medicinales, su comercialización y usos fitoterapeuticos en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina. Cuad. Geog. 50: 63-85.

MCALVAY, A. C., C. G. ARMSTRONG, J. BAKER, L. B. ELK, S. BOSCO, N. HANAZAKI, L. JOSEPH,

T. E. MARTÍNEZ-CRUZ, M. NESBITT, M. A. PALMER, W. C. PRIPRÁ DE ALMEIDA, J. ANDERSON, Z. ASFAW, I. T. BOROKINI, E. J. CANO-CONTRERAS, S. HOYTE, M. HUDSON, A. H. LADIO, G. ODONNE, S. PETER, J. RASHFORD, J. WALL, S. WOLVERTON & I. VANDEBROEK. 2021. Ethnobiology phase VI: decolonizing institutions, projects, and scholarship. J. Ethnobiol. 41(2), 170-191. https://doi.org/10.2993/0278-0771-4E2.170

MARTÍNEZ, G. J. 2008. Traditional practices, beliefs and uses of medicinal plants in relation to maternal-baby health of criollo woman in central Argentina. Midwifery 24: 490-502.

MARTÍNEZ, G. J. & J. MANZANO GARCÍA. 2019. Perception and use of non-native and invasive flora from Sierras de Córdoba in central Argentina. Acta BotanicaBrasilica 33: 241-253. https://doi.org/10.1590/0102-33062018abb0316 MARTÍNEZ, G. J., C. ROMERO, C. PEN, M. VILLAR & P. DURANDO. 2016. Etnobotánica participativa en escuelas rurales de la comuna Paso Viejo (departamento Cruz del Eje, Córdoba Argentina). Bonplandia 25: 145-162. https://doi.org/10.30972/bon.2521263

MEDEIROS, M. F. T. 2016. Historical Ethnobiology. En: ALBUQUERQUE, U. P. & R. R. N. ALVES (eds.). Introduction to ethnobiology, pp. 19-24. Springer, Suiza. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28155-1_4 MEDINA, M., M. L. LÓPEZ & N. BUC. 2018. Bone tool and tuber processing: a multi-proxy approach at Boyo Paso 2, Argentina. Antiquity 92: 1040-1055. https://doi.org/10.15184/aqy.2018.93 OCHOA, J. J. & A. H. LADIO. 2011. Pasado y presente del uso de plantas silvestres con órganos de almacenamiento subterráneos comestibles en la Patagonia. Bonplandia 20: 265-284. https://doi.org/10.30972/bon.2021415 OCHOA, J. J. & A. H. LADIO. 2015. Plantas silvestres con órganos subterráneos comestibles: transmisión cultural sobre recursos subutilizados en la Patagonia (Argentina). BLACPMA 14: 287-300.