Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Relaciones

versão impressa ISSN 0325-2221versão On-line ISSN 1852-1479

Relaciones vol.41 no.1 Buenos Aires jun. 2016

ARTICULOS

RISCO DE LOS INDIOS: OCUPACIONES HUMANAS DE ALTURA EN LA CUENCA DEL RÍO DIAMANTE

RISCO DE LOS INDIOS: HIGH ELEVATION HUMAN OCCUPATION IN THE DIAMANTE RIVER BASIN

G. Neme*, N. Sugrañes**, L. Salgán***, A. Gil****, C. Otciola*****, M. Giardina******, Ch. Morgón******* y C. Llano********

* Instituto Argentino de Nivología y Glaciología-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Museo de Historia Natural de San Rafael. E-mail: gneme@mendoza-conicet.gob.ar

**Instituto Argentino de Nivología y Glaciología-Consej o Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Museo de Historia Natural de San Rafael. E-mail: nsugranes@mendoza-conicet.gov.ar

***Instituto Argentino de Nivología y Glaciología-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Museo de Historia Natural de San Rafael. E-mail: laurasalgan@gmail.com

****Instituto Argentino de Nivología y Glaciología-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Museo de Historia Natural de San Rafael. E-mail: agil@mendoza-conicet.gob.ar

*****Instituto Multidisciplinario de Historia Ciencias Humanas -. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. E-mail: claraotaola@gmail.com

******Instituto Argentino de Nivología y Glaciología-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Museo de Historia Natural de San Rafael. E-mail: mgiardina@mendoza-conicet.gob.ar

*******University of Nevada, Reno. Department of Anthropology. E-mail: ctmorgan@unr.edu

********Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Laboratorio de Paleoecologia Humana - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de Cuyo. llano.carina@gmail.com

Fecha de recepción: 26 de noviembre de 2015 Fecha de aceptación: 26 de junio de 2016

RESUMEN

Se presentan los resultados de los trabajos de campo en el sitio arqueológico Risco de los Indios, localizado en la cuenca alta del río Diamante a unos 2.400 m s.n.m. El sitio reúne un total de veintinueve estructuras habitacionales pircadas y fue fechado en ca. 500 años AP. Las características generales de Risco de los Indios sugieren que es un sitio de caza, con una fuerte dependencia en el consumo de camélidos, complementado con la explotación de plantas domésticas (Phaseolus vulgaris) y silvestres. Algunos de los tipos cerámicos recuperados en el lugar, al igual que los instrumentos de obsidiana y la mayor parte de las especies de plantas y animales identificadas, muestran una importante circulación de bienes. Los resultados presentados son discutidos en el contexto del resto de los sitios arqueológicos de altura del sur de Mendoza.

Palabras clave: cazadores-recolectores - ocupaciones humanas de altura - arqueología - río Diamante - Mendoza

ABSTRACT

This paper presents the results of feldwork at Risco de los Indios, an archaeological site situated at 2.400 m elevation in the upper Diamante River watershed. The site contains twenty nine stacked-rock residential structures and dates to ca. 500 cal BP. Recovered faunal and macrobotanical remains indicate the site focused mainly on hunting camelids, underwritten by exploitation of local plants as well as transport and consumption of domestic beans (Phaseolus vulgaris). Extralocal ceramics and obsidian sourcing indicates substantial mobility and contact with other groups within and across the southern Andes. These results are discussed in the context of the other high-altitude residential sites in the southern Mendoza region.

Keywords: hunter-gatherers - high elevation human occupation - archaeology - Diamante River - Mendoza

INTRODUCCIÓN

La presencia de sitios arqueológicos con estructuras habitacionales en los ambientes más altos de la cordillera del sur de Mendoza es un rasgo característico y contrastante del registro regional. Desde el descubrimiento de El Indígeno en 1971 (Lagiglia 1997), una serie de sitios con características semejantes han sido localizados en distintos valles de la cordillera de los Andes, aproximadamente entre los 34° y 35° de latitud sur (Neme 2016). Todos ellos fueron fechados para la segunda mitad del Holoceno tardío y su rasgo principal ha sido la presencia de grupos de estructuras semicirculares de roca, utilizadas como lugares de vivienda (Lagiglia 1997; Durán et al. 2006; Neme 2007, 2016).

Más allá del registro arqueológico regional, la ocupación de los ambientes de altura, es fuente de debate a nivel mundial, especialmente por el carácter marginal de los ecosistemas en los que están localizados (Bettinger 1991; Basgall y Giambastiani 1995; Aldenderfer 1998; Madsen et al. 2000; Walsh 2005; Scharf 2009; Morgan et al. 2012 a y b). Estos debates se han centrado en tratar de entender el poblamiento de las áreas de altura, la funcionalidad de los sitios allí localizados y las estrategias de subsistencia implicadas en su ocupación (Thomas 1982; Bettinger 1991; Walsh y Richer 2006; Neme 2007; Brantingham et al. 2007; Scharf 2009; Morgan et al. 2012 a; Nash 2012).

Los trabajos previos en el sur de Mendoza han arrojado algunos resultados que muestran similitudes con el uso de ambientes de altura por poblaciones de cazadores-recolectores en otras partes del mundo. Entre estas podemos mencionar una fuerte dependencia en el consumo de grandes presas, la complementación de la subsistencia con recursos no locales de áreas más bajas (en algunos casos plantas domésticas) y la construcción de estructuras de vivienda, entre otras (Bettinger 1991; Lagiglia 1997; Neme 2007; Scharf 2009; Morgan et al. 2012 b; Nash 2012). La cuenca alta del río Diamante, en el sur de la provincia de Mendoza, ha mostrado la mayor densidad de sitios de altura de toda la región, reuniendo grupos de entre 3 y 130 estructuras en un mismo emplazamiento (Lagiglia et al. 1994; Lagiglia 1997; Durán et al. 2006; Neme 2007).

Conocido desde hace décadas por los pastores transhumantes locales, el sitio arqueológico Risco de los Indios fue recientemente relocalizado y excavado, aportando nuevos datos al conocimiento de las ocupaciones de altura del sur de Mendoza. En este trabajo se presentan las características generales del sitio, los resultados de los trabajos de excavación y una discusión acerca del significado del sitio en el contexto arqueológico de la región.

ANTECEDENTES

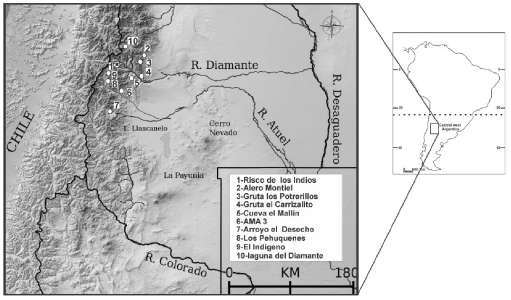

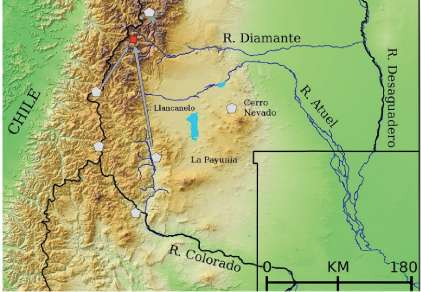

Los ambientes de altura del sur de Mendoza, localizados por encima de 2.000 m s.n.m., fueron poblados tempranamente, así lo muestran sitios como Arroyo Malo 3 o Gruta el Mallín (figura 1) con conjuntos fechados en ca. 9000 años AP (Dieguez y Neme 2001). Incluso durante la segunda mitad del Holoceno medio -cuando las ocupaciones humanas disminuyen fuertemente en toda la región, probablemente por un proceso de deterioro ambiental (ver Zárate et al. 2005; Zárate et al. 2010)-, los valles cordilleranos parecen haber funcionado como áreas de refugio para las poblaciones remanentes del sur de Mendoza (Neme y Gil 2009, 2012). Sin embargo, estas ocupaciones parecen haber estado restringidas a los pisos ecológicos localizados por debajo de los 2.500 m s.n.m., algo que ocurre incluso a esta latitud en la vertiente occidental de la cordillera (Cornejo y Sanhueza 2003, 2011).

Figura 1. Mapa de la región mostrando la ubicación de Risco de los Indios y del resto de los sitios arqueológicos mencionados en el texto

Los primeros trabajos arqueológicos en la cuenca superior del río Diamante datan de la década de 1970 y se centran en dos sectores principales, las nacientes del Barroso (Lagiglia 1997) y las proximidades del paraje de las Aucas (Gambier 1979, 1985). En el primer caso se trata de las excavaciones del sitio El Indígeno, mientras que en el área de las Aucas corresponden a los trabajos realizados por Mariano Gambier en cuatro abrigos rocosos denominados Alero Montiel (1.842 m s.n.m.), Gruta el Carrizalito (1.650 m s.n.m.), Cueva el Mallín (2.320 m s.n.m.) y Gruta los Potrerillos (1.800 m s.n.m.).

Los análisis preliminares, así como los fechados radiocarbónicos obtenidos en el sitio Los Potrerillos, daban una antigüedad máxima de ocupación para esta área de ca. 3600 años AP, contexto que fue caracterizado como perteneciente a la cultura de Los Morrillos (Gambier 1985). Recientemente se redataron todos los conjuntos de cada uno de los sitios arqueológicos, se analizaron los restos arqueobotánicos y antracológicos, y se realizaron análisis de isotopos estables sobre restos humanos, así como de elementos traza sobre artefactos de obsidiana (Durán et al. 2004; Giesso et al. 2011; Gil et al. 2011; Llano et al. 2011; Andreoni 2014). Todos estos trabajos permitieron extender la antigüedad de las ocupaciones humanas a ca. 8800 años AP (sitio El Mallín), mostrar el uso creciente de vegetales a través del tiempo -con la aparición de cultígenos alrededor de 1500 años AP- y discutir los patrones de uso de la obsidiana en la cuenca superior de los ríos Atuel y Diamante, entre otros temas.

Trabajos previos en las aldeas de altura

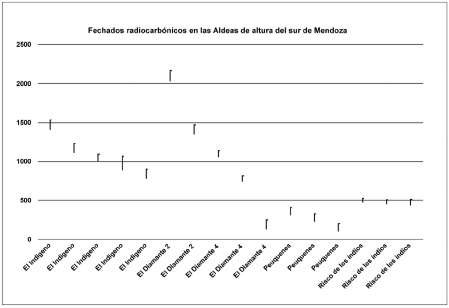

En 1972, el equipo dirigido por Lagiglia realizó los primeros trabajos de excavación en la alta cordillera del sur de Mendoza, centrando su atención en el sitio El Indígeno a 3.300 m s.n.m. con más de 130 estructuras habitacionales (Lagiglia et al. 1994; Lagiglia 1997). Estos trabajos fueron completados posteriormente con nuevas excavaciones y trabajos de relevamiento en el año 1994 (Lagiglia et al. 1994; Neme 2007, 2016). El Indígeno se convierte así en el primer sitio arqueológico con presencia de estructuras localizado en los ecosistemas habitables más altos de la región. Los fechados obtenidos mostraron que la ocupación de este sitio arqueológico comenzó ca. 1500 años AP y continuó siendo reocupado incluso hasta tiempos de contacto hispano-indígena (Lagiglia 1997; Neme 2007, 2016).

Durante 1997 se excavó el sitio arqueológico Los Peuquenes, localizado a 3.100 m s.n.m. y compuesto por nueve estructuras, el cual fue datado en ca. 400 años AP (Neme 2007). Posteriormente se localizaron y excavaron, otros conjuntos de estructuras, en las nacientes del río Diamante (Durán et al. 2006). Hasta la fecha, en ese lugar se han identificado 13 sitios con agru-pamientos de estructuras tanto en las orillas de la Laguna del Diamante, como a lo largo de las nacientes del río homónimo (Durán et al. 2006). Los trabajos en este lugar confrmaron las fechas tardías de estas ocupaciones (últimos 2000 años AP), así como las principales características: la presencia de estructuras habitacionales, la alta frecuencia de cerámica, la fuerte evidencia de vínculos transcordilleranos y la dependencia en la caza de camélidos (Durán et al. 2006; Otaola et al. 2015; Neme 2016).

Distintas ideas han sido formuladas en relación con el origen de los grupos humanos que ocuparon las aldeas de altura. En primer lugar, algunos investigadores sostienen la idea de que este tipo de sitio arqueológico pudo haber estado más vinculado a poblaciones de la vertiente occidental de la cordillera que a grupos de la vertiente oriental (Falabella et al. 2001; Sanhueza et al. 2004; Durán et al. 2006). Concretamente a grupos de agroalfareros Llolleo, Bato y Aconcagua de los valles bajos de Chile central, que incluirían ocupaciones estacionales en la alta cordillera. En este sentido hay datos como las semejanzas en la decoración y las formas del registro cerámico que tienden a apoyar esta hipótesis (Falabella et al. 2001), mientras que los resultados de otras líneas de evidencia, como los análisis de activación neutrónica en cerámica, tienden a descartarla (Sanhueza et al. 2004). Por otro lado, se ha defendido la idea de que la explotación de este tipo de ambientes haya tenido que ver con un proceso de intensificación regional, el cual habría llevado a las poblaciones locales (posiblemente de ambas vertientes) de la segunda mitad del Holoceno tardío a explotar ambientes marginales (Neme 2007; Neme y Gil 2008).

En relación con la subsistencia, los análisis faunísticos llevados adelante en estos sitios arqueológicos han mostrado que la caza de camélidos fue la principal fuente de energía de las poblaciones que hicieron uso de estos lugares (Durán et al. 2006; Neme 2007; Otaola et al. 2015). Sin embargo, tanto el registro arqueobotánico como la presencia de elementos de molienda son claras evidencias de que el consumo de vegetales tuvo un lugar importante en la subsistencia. En este sentido, no solo se registran macrorrestos de plantas silvestres, sino también domésticas (Zea mays y Lagenaria ssp.), las cuales fueron traídas desde niveles altitudinales más bajos (Lagiglia 1997; Durán et al. 2006; Neme 2007, 2016).

Los instrumentos líticos registrados se restringen casi en su totalidad a puntas de proyectil, en general confeccionadas en materias primas no locales y de alta calidad (Neme 2007), aunque también hay explotación de recursos líticos locales. Estos poblados de altura también se caracterizaron por una alta frecuencia de material cerámico que -en su mayoría, sino todo- habría sido traído desde lugares localizados a menor altitud de ambos lados de la cordillera de los Andes (Lagiglia 1997; Falabella et al. 2001; Durán et al. 2006; Neme 2007).

En resumen, el registro arqueológico de las "aldeas de altura" muestra que estos eran campamentos estacionales, utilizados como lugares de caza en parches anteriormente no explotados, bien equipados con elementos de molienda, vasijas cerámicas y refugios habitacionales. El uso de estos espacios correspondería a poblaciones localizadas en ambientes más bajos de ambas vertientes cordilleranas, que complementaban los escasos recursos locales trayendo hacia estos sitios recursos (animales y plantas) de los ecosistemas localizados a menor altitud.

LA REGIÓN

Los ambientes de montaña tienen características particulares que dificultan su accesibilidad, productividad y, por ende, su habitabilidad por parte de las poblaciones humanas. Entre ellos podemos mencionar su baja productividad primaria, una distribución biótica irregular, fuerte topografía, menor densidad de oxígeno, baja predictibilidad y alta variabilidad (Baker 1968; Rhoades y Thompson 1975; Pianka 1982; Aldenderfer 1998; Moran 2000).

La alta cuenca del río Diamante forma parte de los Andes centro sur, los cuales alcanzan alturas promedio de más de 4.000 m s.n.m. con picos que exceden los 5.000 m s.n.m. (volcán Maipo de 5.300 m s.n.m.). La presencia de los Andes tiene un fuerte impacto sobre el clima de toda la región sur de Mendoza, generando un fuerte contraste entre la vertiente occidental, con mayores precipitaciones, y la occidental, con menores precipitaciones. En esta latitud, el paisaje cordillerano tiene una topografía glaciar (Corte 1976) con altos pasos a través de los Andes que alcanzan los 4.000 m s.n.m. En las partes más altas, los valles se hacen más estrechos y por encima de los 3.700 m s.n.m. están cubiertos por glaciares (Volkheimer 1978). En el sur de Mendoza, a más de 2.000 m s.n.m. desaparece el verano como estación térmica y el clima se hace altamente variable debido a la variación espacial en los rasgos topográficos (Capitanelli 1972; Solbridg et al. 1984).

La mayor parte de la cordillera, especialmente las áreas más altas, están bien drenadas con un abundante número de arroyos y lagunas que fuyen hacia el río Diamante. Las precipitaciones en la vertiente este van desde los 300 mm en las elevaciones más bajas (1.400 m s.n.m.), a 800 mm en las elevaciones más altas (en este caso en forma de nieve) y con un régimen invernal de precipitaciones (Volkheimer 1978; Abraham 2000). La temperatura media anual es de 9°C en la laguna El Sosneado a 2.000 m s.n.m. y 0°C a 3.000 m s.n.m., con temperaturas máximas de 25°C y mínimas de -30°C. A esta latitud (aproximadamente S33º) el límite de la vida en los Andes no excede los 3.700 m s.n.m. (Böcher et al. 1972; Cabrera 1976; Abraham 2000).

La fora está compuesta por elementos de la Provincia Altoandina (Cabrera 1976) con una vegetación variable según las áreas consideradas. Dicha variabilidad depende, entre otros, de la pendiente, los suelos, las trampas de agua y la incidencia del sol sobre el paisaje (Böcher et al. 1972; Roig 1972). Por este motivo, por encima de los 3.000 m s.n.m., solo unos pocos lugares poseen cubierta vegetal. La vegetación está principalmente representada por arbustos y estepas graminosas, con áreas cubiertas por vegas y líquenes. Las Asteráceas y Poáceas son las principales familias representadas a esta altura con los géneros de Azorella y Oxalis. (Böcher et al. 1972; Roig 1972).

En los sectores de laderas predomina una vegetación arbustiva formada por Adesmia spp., Anarthrophyllum elegans y Schinus odonelii, mientras que en las cimas de los cerros los elementos dominantes son los caméftos en cojín pertenecientes a diversas familias botánicas. En los valles intermontanos se disponen estepas de gramíneas de Poa holciformis, Deschampsia venustula, Pappostipa chrysophylla y algunas cactáceas, mientras que en las vegas de altura son características las hierbas perennes en cojín, Oxychloe bisexualis y Patosia clandestina (Muiño et al. 2012).

Muchas de las especies de plantas tienen un importante desarrollo subterráneo, especialmente de sus tallos, adaptados al estrés por frío, condiciones xéricas y a los fuertes vientos (Roig 1960; Cabrera 1976). Berberi sempetrifolia es la planta productiva para consumo humano que crece más alto, alcanzando los 3.000 m s.n.m., mientras otras más productivas como Schinus poligamus, Rodophiala tuberosum o Senna arnottiana crecen solo hasta los 2.700 m s.n.m. Diferentes especies del género Adesmia son muy buenas como leña y pueden crecer hasta los 3.400 m s.n.m., por lo que constituyen uno de los recursos más importantes a esta altitud.

La diversidad faunística es baja en comparación con el piedemonte y la planicie. Está caracterizada por la Fauna de Grandes Alturas (Roig 1972) y compuesta básicamente por la presencia de dos grandes animales: Lama guanicoe y Puma concolor, así como otros menores tales como lagartos (Lyolaemus genus), roedores (Akodons spp. and Phillotys spp.) y aves (Chloephaga picta, Merganetta armata, Attagis gally y Vultur gryphus, entre otras).

Los diferentes registros paleoambientales de la región indican que las condiciones climáticas actuales comienzan ca. 3000 AP y que la principal variación climática durante este período es el avance glaciar ocurrido ca. 400 años AP, posiblemente asociado con la Pequeña Edad de Hielo (Sting y Garlef 1985; Espizua 2005). Sin embargo, los registros palinológicos y de carbón en la Laguna El Sosneado, en la cuenca alta del río Atuel, indican un cambio ambiental regional hacia condiciones más húmedas y frías ca. 2500-2000 años cal. AP (Navarro y Whitlock 2010).

Estudios con registros de mayor resolución en la vertiente occidental de los Andes (actual territorio de Chile), los cuales incluyen registros marinos, reconstrucciones de temperatura con 210Pb- y testigos de lagos, muestran una buena consistencia con los registros de la vertiente oriental (Lamy et al. 1999, 2002; Jenny et al. 2002). En la vertiente occidental y en las áreas más altas de los Andes, el clima fue en general más húmedo y con temperaturas más bajas durante los últimos 2000 años en relación con el resto del Holoceno, especialmente entre 900 A.D. y 800 a.C. (Jenny et al. 2002; Lamy et al. 2002). Un período más seco fue detectado en la laguna Aculeo entre 200 años cal. a.C. y 200 A.D., seguido por cuatro períodos principales de inundaciones: 200-400 cal. A.D., 500-700 cal. A.D y 1300-1700 cal. A.D., con un pico principal alrededor de 1400-1600 cal. A.D. (Jenny et al. 2002). Los autores relacionan estos eventos a un incremento en la intensidad de los Westerlies entre 200 and 950 cal. A.D., sustentado en un aumento relativo del nivel de los lagos y de la productividad orgánica (Jenny et al. 2002). Alrededor de 950-1930 cal. A.D., la frecuencia e intensidad de los eventos de inundación se incrementan, especialmente para el período que va desde los ca.1300-1700 cal. A.D. y los 1850-1930, lo que es concordante con la señal de la Pequeña Edad de Hielo detectada por diferentes proxis de Chile central (Jen-ny et al. 2002; Lamy et al. 2002). Finalmente, las condiciones climáticas del Holoceno tardío, especialmente durante los últimos 2000 años AP, muestran una mayor actividad del ENSO con fenómenos más frecuentes y de mayor fuerza, lo que introduce más variabilidad al sistema climático del hemisferio sur (Lamy et al. 1999; Jenny et al. 2002).

En febrero de 2013 se realizó una campaña con el objetivo de localizar el sitio arqueológico Risco de los Indios. Durante esta se realizaron distintas tareas que incluyeron un relevamiento del número y disposición de las estructuras, una evaluación de la distribución superficial de materiales arqueológicos y un sondeo en una de sus estructuras, a través del cual se determinó la potencialidad de entierro de los materiales y su cronología.

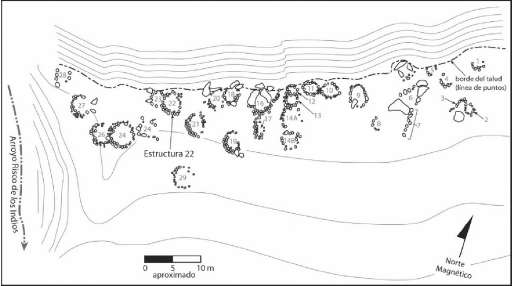

El sitio arqueológico Risco de los Indios se encuentra en la cuenca del río Barroso, afuente del Diamante, a una altura de 2.480 m s.n.m. en las coordenadas S34°23'35" y W69°52'23" (figura 1). Se localiza sobre la margen izquierda del arroyo Risco de los Indios y se trata de una agrupación de veintinueve estructuras semicirculares pircadas, cuyo diámetro promedio es de unos cuatro metros (figuras 2 y 3). El conjunto de estructuras se dispone sobre una terraza, en la base de un risco de dacita y rodeándolo (figura 2), con un largo de 110 m (E-O) y un ancho de 25 m (N-S). El risco de dacita se encuentra en un avanzado estado de meteorización, lo cual generó una gran cantidad de bloques que fueron utilizados para la construcción de las estructuras (figura 4). Según el relato de los pobladores locales, algunas de las estructuras han sido cubiertas por el derrumbe permanente de bloques del risco, por lo que su número podría ser mayor. La altura de las paredes pircadas es muy variable, desde unos pocos centímetros a un metro, variación que puede ser explicada mayormente por el grado de conservación de las estructuras.

En la cima del risco, a 2.498 m s.n.m., hay un ordenamiento de rocas en forma piramidal (también realizado con bloques de dacita), similar al utilizado como lindero para marcar los campos. Sin embargo los arrieros que trabajan allí confrmaron que esa no era su función y que esta estructura había sido hallada en el lugar al momento del arribo de los primeros criollos al valle del río Barroso.

Si bien es un lugar de difícil acceso (se necesitan entre dos y tres días a caballo para llegar al lugar desde el puesto más cercano), algunas de las estructuras muestran signos de haber sido excavadas por huaqueros, encontrándose no solo pozos en su interior, sino también conjuntos de materiales arqueológicos sobre las pircas. De todas formas, la mayor parte de las estructuras no mostraba signos de alteración y su forma ayuda al entrampamiento de sedimentos en su interior.

Figura 2. Plano del sitio Risco de los indios, mostrando la disposición de las estructuras

Figura 3. Sitio arqueológico Risco de los Indios. A la derecha se alcanza a ver parte de los detritos del risco y al fondo el cauce del río Barroso

Figura 4. Vista de la estructura 19

EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO EN RISCO DE LOS INDIOS

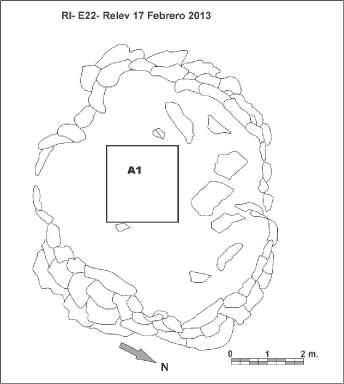

Durante los trabajos de campo se realizó un sondeo en la estructura número 22. Esta fue elegida dado que se encontraba en buen estado de conservación y con una importante cobertura vegetal, lo cual aseguraba que no había sido huaqueada.

La unidad de excavación denominada A-1 fue de un metro por un metro, y se la posicionó en el centro de la estructura (figura 5). Se excavó siguiendo niveles artificiales de 5 cm cada uno y el sedimento fue cernido utilizando una zaranda de 2 mm. Se mapearon alteraciones, bloques caídos de las paredes y estructuras de fogón. Cuando aparecieron rasgos carbonosos, estos fueron muestreados, embolsando parte de los mismos y fotados en el lugar, al igual que una muestra de sedimento por nivel (un balde completo).

Figura 5. Planta de la estructura 22 con la ubicación del sondeo realizado (A1)

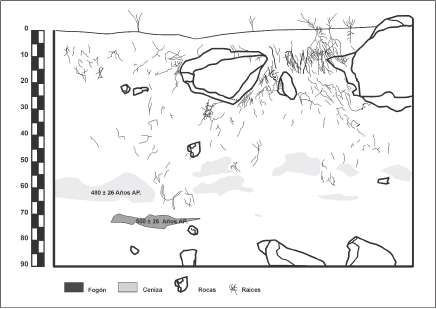

En total se excavaron quince niveles de cinco centímetros y uno (el 16) de quince centímetros, este último con el fin de asegurarnos de que los materiales no continuaban a mayor profundidad. Pese a tener una buena potencia de sedimento y a que las muestras fueron obtenidas de estructuras de fogón diferentes y bien definidas, los tres fechados radiocarbónicos no muestran diferencias estadísticamente significativas entre sí, centrando la ocupación en ca.500 años AP (tabla 1).

En total se extrajo alrededor de un metro cúbico de sedimento del cual se fotó una sexta parte. Al finalizar la excavación se levantaron los perfles y se relevó la estratigrafía, la cual mostró una homogeneidad en el tipo de sedimento y litología, interrumpida solo por la presencia de fogones (figura 6). El sedimento es una matriz homogénea areno limosa, de coloración marrón, con clastos de diversos tamaños y una gran cantidad de raíces. Dicha matriz está intercalada con lentes de carbón y ceniza de fogones de potencia variable.

Durante la excavación se recuperaron un total de 314 fragmentos cerámicos, 1.431 especímenes óseos, 283 restos líticos, 1 cuenta, 38 macro restos vegetales y 507 gramos de carbón.

Tabla 1. Fechados radiocarbónicos obtenidos de la excavación de la estructura 22

| Cód. lab. | Material | Fecha AMS (años a.p.) | Calibrada | Procedencia |

| UGAMS 13578 | Carbón Fogón A | 500 ± 20 | 531 +/- 9 | Nivel 7, pared N |

| UGAMS 13578 | Carbón Fogón B | 480 ± 20 | 524 +/- 9 | Nivel 6, pared N |

| AA102653 | Carbón disperso en capa | 478 ± 38 | 523 ± 14 | Nivel 10 |

Referencias: las fechas fueron calibradas con 1-sigma utilizando CalPal 2007 (Weninger et al. 2015) y la curva de calibración Hulu (Weninger y Jöris 2008).

Figura 6. Perfil de la pared Norte del sitio Risco de los Indios mostrando la estratigrafía

Registro cerámico

Los fragmentos cerámicos fueron limpiados y sometidos a análisis macroscópicos y con lupa binocular (Microscopio Estereoscópico Nikon SMZ 800). Se realizó un corte en fresco para observar la pasta. Las variables analizadas abarcan el tratamiento de superficie, medidas del fragmento, peso, características de la pasta (inclusiones y matriz) y tipo de cocción (Rye 1988; Orton et al. 1993). Se relevaron los tipos de huellas de uso y postdepositacionales. Los fragmentos se asociaron a tipologías establecidas para la región y para regiones vecinas, de las cuales hay registros de su presencia en el área (Lagiglia 1997; Falabella et al. 2001; Sanhueza et al. 2004). La categoría No Local corresponde a fragmentos que no pueden adscribirse a estilos determinados, pero que por sus características macroscópicas no pertenecerían a estilos de la región de estudio.

El total de fragmentos analizados es de 284, que se distribuyen mayormente entre los niveles 2 y 6. La muestra se encuentra en buen estado de conservación, con presencia de algunas alteraciones como quebramientos, laminados y saltados (Rye 1988). También se identificaron algunos afectados por sales y raíces, y varios de ellos poseen ralladuras que probablemente sean producto de su manipulación. En lo que se refere al espesor, la muestra varía entre los 3,58 y los 13,77 mm, con un valor promedio de toda la muestra de 6,91mm.

Se reconocieron huellas de uso tales como hollín (producto de la reiterada exposición al fuego), residuos orgánicos adheridos y atrición. El 32,4% (N=92) de los fragmentos en su cara interna presentan huellas de uso entre las que se destacan atrición y residuos orgánicos. En cambio, en las caras externas el 53% (N=152) tiene huellas de uso correspondientes a hollín y residuos orgánicos en menor medida. En cuanto a las técnicas de cocción de vasijas, se observa que el 83% (N=236) de los fragmentos posee una cocción oxidante y oxidante incompleta, mientras que el resto (N=48) es de tipo reductora.

En la frecuencia de las inclusiones predominan los valores entre un 10 y 20% (con un 29,93% y 24,65%, respectivamente) el 41,2% es de tamaño mediano, mientras que la muestra restante se distribuye entre fino (25,35%) y grande (22,89%) en valores similares. En el tratamiento de superficie (tabla 2) predomina la técnica de alisado tanto en la cara interna como en la externa, 91,11% (N=246) y 70,32% (N=199), respectivamente. Sin embargo, el pulido también se muestra mayormente en la cara externa con un 28,62% (N=81). Finalmente, y de manera minoritaria, se encuentra el cepillado (1,48%, N=4 en la cara interna, 1,06%, N=3 en la cara externa).

Del total de la muestra solo el 8,8% (N=25) de los fragmentos están decorados y la pintura es la única técnica utilizada, tanto interna como externa (tabla 2). Los colores presentes son el rojo, blanco, negro sobre blanco, rojo sobre blanco, rojo y negro (figura 7). Sobre un borde, que parecería una escudilla, se destaca un protúbero. Todos los fragmentos con decoración se encuentran asociados a estilos no locales, como Aconcagua, Diaguita e indeterminados que podrían corresponder a tipos del NOA o Norte Chileno.

Tabla 2. Tratamiento de superficie en los fragmentos cerámicos

| INTERNO | EXTERNO | |||||

| Nivel | Alisado | Pulido | Cepillado | Alisado | Pulido | Cepillado |

| 1-2 | 14 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 |

| 3-4 | 71 | 4 | 3 | 44 | 40 | 1 |

| 5-6 | 49 | 6 | 1 | 41 | 18 | 0 |

| 7-8 | 34 | 4 | 0 | 30 | 8 | 0 |

| 9-10 | 41 | 2 | 0 | 41 | 3 | 0 |

| 11-12 | 19 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 |

| 13-14 | 13 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 |

| 15-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Los estilos Nihuil y Overo (figura 7), se consideraron como uno solo, debido a que serían variantes de un mismo proceso de producción (Lagiglia 1997). Los estilos determinados como no locales, están asociados principalmente a estilos chilenos, aunque no pudieron ser identificados. El estilo predominante en el conjunto es el Overo/Nihuil con el 62,32% (N=177), mientras que el resto de los estilos no superan individualmente el 6%. Los estilos Overo/Nihuil y Aconcagua se encuentran en toda la secuencia, mientras que el Rojo Pulido y Atuel Cepillado se encuentran desde el nivel 6 hasta la superficie (tabla 3).

Con respecto a las formas, las más frecuentes son las ollas con bocas restringidas y bases redondeadas, lo que facilita la cocción y el almacenamiento de alimentos. Los bordes y cuellos son, en general, restringidos y evertidos, aunque se encuentran también algunos abiertos y rectos relacionados a las escudillas. Éstas últimas están asociadas a estilos tanto chilenos como del NOA. Hay presencia de asas, todas del tipo cinta, muy gruesas, probablemente relacionadas con las ollas tipo Overo/Nihuil (Lagiglia 1997).

Figura 7: Fragmentos cerámicos recuperados en Risco de los Indios

Tabla 3. Estilos cerámicos identificados a lo largo de la secuencia

| Nivel | Overo | Nihuil | Aconcagua | Atuel cepillado | Rojo Pulido | No Local | Indet | Total |

| 1-2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |

| 3-4 | 21 | 32 | 1 | 0 | 5 | 3 | 24 | 86 |

| 5-6 | 15 | 21 | 0 | 4 | 4 | 3 | 13 | 60 |

| 7-8 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 38 |

| 9-10 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 44 |

| 11-12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |

| 13-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |

| 15-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

En resumen, el conjunto cerámico de Risco de los Indios responde a las expectativas de grupos móviles. Los fragmentos analizados presentan espesores medianos a grueso con inclusiones medianas (tamaño máximo promedio 1,33 mm) en frecuencia del 10 al 20%. Los cuales se relacionan a vasijas con forma de ollas (restringidas y no restringidas). Dada la presencia de hollín y residuos orgánicos en los fragmentos, es posible suponer que estas ollas eran destinadas principalmente a la cocción de alimentos y probablemente al almacenamiento. Los niveles de inversión del conjunto son bajos debido a que en el tratamiento superficial predomina el alisado, aunque parte del conjunto presenta muy buenos pulidos y decorados. Sin embargo, éstos últimos corresponden a formas de cuencos de tipos foráneos como Aconcagua (Chile Central) y del Noroeste Argentino, probablemente ingresados por intercambio. El predominio del tipo Overo/ Nihuil sustenta la hipótesis de grupos móviles, los cuales caracterizan otros conjuntos cerámicos en ambientes similares de la región (Lagiglia 1997; Sugrañes 2011). De acuerdo con algunos autores (Simms et al. 1997; Eerkens 2003, 2008), todas las características que predominan en el registro cerámico serían elegidas por cazadores-recolectores móviles, particularmente, para la explotación de recursos de otros ambientes.

En el sitio Risco de los Indios se hallaron un total de 1.431 especímenes óseos, de los cuales 347 (24,1%) han podido ser identificados en algún nivel taxonómico. El conjunto arqueofaunístico fue analizado atendiendo a la composición y estructura taxonómica y anatómica, así como a las características tafonómicas (Lyman 1994). Para realizar estas determinaciones utilizamos material óseo comparativo disponible en el Museo de Historia Natural de San Rafael y guías y atlas osteológicos (Pacheco Torres et al. 1986). Para las variables tafonómicas se siguió la metodología desarrollada en trabajos previos (Behrensmeyer 1978; Binford 1981; Todd y Rapson 1988).

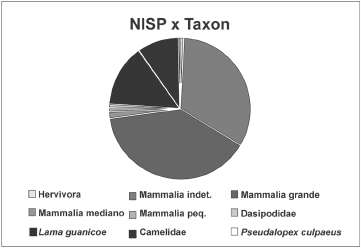

A nivel especifico se ha registrado la presencia de guanaco (Lama guanicoe) (NISP=49) y de zorro colorado (Pseudalopex culpaeus) (NISP=1). También se identificaron dasipódidos (NISP=3) y camélidos (NISP=35). Hemos identificado tres clases de mamíferos de acuerdo al tamaño: mamífero grande (mayor a 15 kg) (NISP=134), mamífero mediano (entre 15 y 1 kg) (NISP=3) y mamífero pequeño (menor a 1 kg) (NISP=3) (tabla 4 y figura 8).

Tabla 4. NISP. Distribución de los taxones a lo largo de la secuencia

| Nivel | 1 y 2 | 3 y 4 | 5 y 6 | 7 y 8 | 9 y 10 | 11 y 12 | 13 y 14 | 15 y 16 | Total |

| Indet | 29 | 83 | 116 | 189 | 333 | 146 | 149 | 38 | 1083 |

| Hervivora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |

| Mammalia indet. | 2 | 24 | 5 | 4 | 15 | 13 | 50 | 1 | 114 |

| Mammalia grande | 0 | 5 | 12 | 19 | 26 | 62 | 12 | 0 | 136 |

| Mammalia mediano | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |

| Mammalia pequeño | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |

| Dasipodidae | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| Lama guanicoe | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 9 | 17 | 0 | 49 |

| Camelidae | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 33 |

| Pseudalopex culpaeus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Figura 8. Taxones representados en Risco de los Indios por NISP (sin considerar los especímenes indeterminados)

En cuanto al estado de preservación del conjunto, el 95,5% corresponde a especímenes fracturados, de los cuales el 94,2% habrían sido especímenes fracturados en estado "seco". El 48% del conjunto tiene una meteorización muy baja (entre 0 y 1 sensu Behrensmeyer 1978), el 45% intermedia (2 y 3) y solo un 7% alta (4 y 5). No se han registrado marcas producto de la actividad de carnívoros, de roedores ni de raíces.

Se han registrado siete especímenes con evidencias macroscópicas de procesamiento antrópico. Estas consisten en marcas de corte, lascas óseas y marcado perimetral sobre falange segunda de camélido. El 62% de los especímenes posee evidencias de termoalteración, que varían entre calcinado, carbonizado, quemado avanzado y quemado (De Nigris 2004). Asimismo, el 5,8% de los especímenes poseen bordes de fractura que indican que estos fueron fracturados en estado fresco.

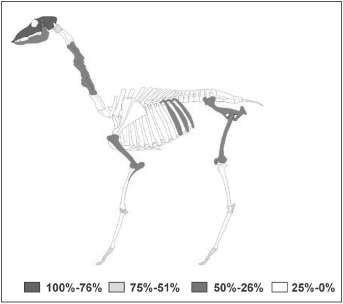

Los camélidos son el taxón mejor representado (NISP= 84) con un porcentaje del 95% de los especímenes identificados a nivel de familia. Si bien todas las partes del esqueleto están presentes, el cráneo es la más representada (figura 9). Más allá de eso, hay elementos representados tanto del esqueleto axial como del apendicular, lo que indica que entraron completos, probablemente desde localizaciones próximas.

Figura 9. % NISP de las partes anatómicas de camélidos presentes en el sitio Risco de los Indios

Registro lítico

El conjunto analizado está compuesto por 283 artefactos, de los cuales el 93,2% (n=261) corresponde a productos de talla, el 6,4% (n=18) a instrumentos y el 0,4% (n=1) restante a núcleos. La materia prima más frecuente es el basalto (46,1%), seguida por las rocas silíceas (20,7%), la obsidiana (18,6%), la arenisca silicificada (7,5%), la riolita (3,6%) y otras rocas minoritarias como la dacita, la andesita, la pizarra y el granito (3,6%) (tabla 5). Para el análisis tecnotipológico se siguió la propuesta de Aschero (1975, 1983).

El 75% del conjunto se presenta entero y el 25% restante fracturado. La abundancia estimada es de 244 artefactos, con un número mínimo de lascas de 235 (sensu Hiscock 2002), lo que indica una buena integridad del conjunto (tabla 5). También se registró un percutor fracturado de riolita, una mano de moler fracturada de basalto y un tortero entero elaborado sobre una roca sedimentaria no diferenciada.

Tabla 5. Clases tipológicas representadas en RI.

| Clase tecnológica | Basalto | Obsidiana | Rocas silíceas | Arenisca silicificada | Otras | |

| Instrumentos | - | 11 | 5 | 2 | - | |

| Núcleos | - | - | - | 1 | - | |

| LN | 8 (6%) | 3 (7%) | 3 (6%) | 3 (17%) | 2 (10%) | |

| PR | 10 (8%) | 1 (2%) | 2 (4%) | 2 (11%) | 2 (10%) | |

| SEC | 12 (9%) | - | 1 (2%) | 1 (6%) | 3 (15%) | |

| AR | 43 (33%) | 8 (20%) | 14 (26%) | 4 (22%) | 5 (25%) | |

| AN | 47 (36%) | 7 (17%) | 26 (49%) | 6 (33%) | 8 (40%) | |

| PL | 5 (4%) | - | 2 (4%) | 1 (6%) | - | |

| AB | - | - | 2 (4%) | - | - | |

| R | 3 (2%) | 22 (54%) | 3 (6%) | - | - | |

| ND | 1 (1%) | - | - | 1 (6%) | - | |

| Total DT | 129 (100%) | 41 (100%) | 53 (100%) | 18 (100%) | 20 (100%) | |

| Total | 129 | 52 | 58 | 21 | 20 | |

Referencias: DT: desechos de talla; LN: lascas nodular (incluye lascas de fanco de núcleo y de tableta de núcleo); PR: lasca primaria; SEC: lasca secundaria; AR: lasca de arista; AN: lasca angular; PL: lasca plana; AB: lasca de adelgazamiento bifacial; R: lasca de reactivación (incluye reactivación directa e inversa); ND: lasca no diferenciada.

En instrumentos el registro incluye: trece artefactos de formatización bifacial y cinco artefactos de formatización unifacial. En la tabla 6 se destaca que la materia prima más representada es la obsidiana (61%), seguida por las rocas silíceas (28%) y la arenisca silicificada (11%). Los instrumentos de obsidiana son en su totalidad de adelgazamiento bifacial y el grupo tipológico representado es el de las puntas de proyectil. Las puntas enteras presentan una morfología triangular de base escotada, y forma base lasca (figura 10). En rocas silíceas, los artefactos de formatización unifacial enteros corresponden a artefactos de formatización sumaria y forma base lasca. Los fragmentos de artefactos de formatización unifacial y los de formatización bifacial no han podido ser diferenciados. En arenisca silicificada se identificaron dos instrumentos de formatización unifacial, un fragmento no diferenciado y un chopper de tamaño grandísimo, espesor medio y forma base nodular.

En núcleos se registró uno de tipo amorfo sobre rodado de arenisca silicificada, en estado entero, con restos de corteza rodada y con un solo negativo de lascado. El tamaño es grandísimo y el espesor grueso. No presenta una morfología definida y se encuentra no agotado.

En desechos de talla predominan las lascas angulares (36%) y de arista (28%), seguidas por las lascas de reactivación de flo (11%), lascas de núcleo (7%), lascas primarias (7%) y lascas secundarias (7%), lascas planas (3%) y de adelgazamiento bifacial (1%) (tabla 5). El módulo de tamaño relativo frecuente en desechos de talla es pequeño (44%; muy pequeño=51 y pequeño=63), seguido por el mediano (24%; mediano pequeño=40 y mediano=23), grande (16%) y grandísimo (16%). La frecuencia de lascas con corteza es baja (20%, n=53), se presenta mayoritariamente en desechos de basalto (n=32), de tamaño grande y grandísimo (n=20) y en todos los casos se corresponde a superficies rodadas por acción fluvial.

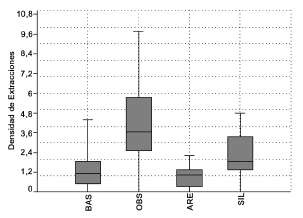

Figura 10. Puntas de proyectil de obsidiana de Risco de los Indios

Para estimar el grado de reducción de los artefactos, y debido a la baja diversidad artefactual representada en el sitio, se analiza la cantidad de extracciones previas en la cara dorsal de las lascas por milímetro cuadrado (e/mm2, a saber extracciones por milímetro cuadrado) (Ingbar et al. 1989; Ingbar 1994). Este es un indicador útil para estimar la intensidad de uso de las materias primas y la secuencia de manufactura de los artefactos. En la tabla 6 se observa que la obsidiana es la materia prima que presenta mayor valor medio en densidad de extracciones previas, seguido por las rocas silíceas, el basalto y la arenisca silicificada. Si bien la muestra analizada es pequeña, en las dos primeras materias primas se observa amplia variabilidad en el número de extracciones, como lo expresan los valores de desvío estándar y de rango. En basalto y arenisca silicificada los valores de índice son menores y hay escasa variabilidad en la densidad de extracciones (figura 11).

Tabla 6. Estadística descriptiva de la densidad de extracciones previas en desechos de talla según materia prima

| Materia Prima | n | Media | Mediana | Desvío Estándar | Error Estándar | Mínimo | Máximo | Rango |

| Basalto | 125 | 1,251 | 1,105 | 1,241 | 0,11 | 0 | 4,32 | 4,32 |

| Obsidiana | 19 | 4,111 | 3,72 | 3,874 | 0,88 | 0 | 9,38 | 9,38 |

| Arenisca Silicificada | 18 | 1,245 | 1,01 | 1,22 | 0,28 | 0 | 2,63 | 2,63 |

| Rocas Silíceas | 50 | 2,238 | 2,014 | 3,103 | 0,43 | 0 | 4,28 | 4,28 |

En las cuatro materias primas más frecuentes del conjunto, los valores mínimos iguales a cero indican la presencia de lascas externas o correspondientes a los primeros estadios de manufactura (lascas primarias, secundarias y nodulares), sin embargo esto no implica que todas las materias primas hayan sido trabajadas in situ. Para una mejor calibración de esta tendencia se considera el índice de corteza (Ericson 1984) y la proporción de instrumentos en relación con el total de los desechos de talla por materia prima o índice de producción (Ericson 1984; Franco 2002). En el segundo índice de producción de instrumentos, los valores más altos sugieren la introducción de instrumentos ya terminados o en avanzado estado de formatización y los valores bajos indican que buena parte de su formatización se realizó en el lugar. En la tabla 7 se observa que en basalto y arenisca silicificada son frecuentes las primeras etapas de formatización, mientras que los valores de producción son nulos e intermedios, respectivamente. En rocas silíceas, la escasa presencia de lascas externas y los valores bajos de producción llevan a plantear el ingreso de formas base y preformas en avanzado estado de formatización. Por su parte la obsidiana habría sido ingresada como instrumentos terminados y, de forma eventual, como formas base con remanentes de corteza. La alta frecuencia de lascas de reactivación de flo y la frecuencia de artefactos de formatización bifacial fracturados en obsidiana permiten sostener que la reactivación de flos y la reposición de instrumentos fracturados habrían sido las principales actividades de talla desarrolladas en el sitio.

Figura 11.Variabilidad en la intensidad de reducción en desechos de talla

Tabla 7. Indicadores de estadios de producción

| Materia prima | Índice Corteza | Índice Producción |

| Basalto | 17% | - |

| Obsidiana | 2% | 0,268 |

| Arenisca Silicificada | 17% | 0,111 |

| Rocas Silíceas | 6% | 0,094 |

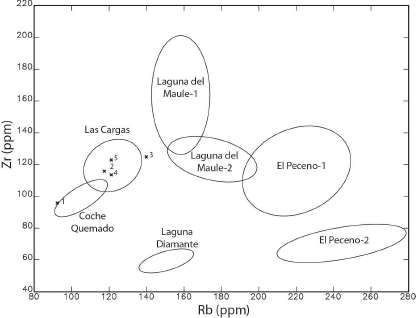

La mayor parte de las rocas identificadas se encuentran disponibles en el rango de distancia de los 40 km, por lo que pueden ser consideradas de distribución local (Civalero y Franco 2003). El basalto, la arenisca silicificada y la riolita están disponibles como rodados en los cauces fuviales. Para el caso de la obsidiana, se analizó la composición química de cinco artefactos por Fluorescencia de Rayos X, utilizando un instrumento portátil marca BrukerTracer III-V ED-XRF de la Universidad de Missouri. Los resultados muestran que, si bien la fuente conocida más cercana es Laguna del Diamante, ubicada a 30 km lineales del sitio, los artefactos tienen las características químicas de dos fuentes no locales (figura 12). Cuatro artefactos pertenecen a la fuente de Las Cargas, distante a aproximadamente 100 km lineales de distancia, y la restante a la fuente de Coche quemado, localizada a 200 km lineales (figura 13).

Figura 12. Gráfico que muestra la caracterización química de los cinco artefactos de obsidiana de Risco de los indios analizados, en relación a las fuentes conocidas de la región

Figura 13: Mapa mostrando la distribución de las canteras del sur de Mendoza y la localización de Risco de los indios. Las fechas muestran los lugares de procedencia de la obsidiana utilizada en el sitio arqueológico

Registro Arqueobotánico

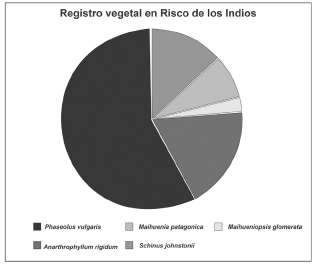

Se recuperaron un total de 39 macro restos vegetales, entre los que se cuentan tanto especies de plantas silvestres como domesticadas (tabla 8, figura 14). La recuperación de los restos macrobotánicos fueron la fotación y el cernido en seco del sedimento. La identificación de los restos se llevó a cabo por comparación cuali y cuantitativa de caracteres macroscópicos de diagnóstico encontrados con los homólogos de las especies de referencia, como así también empleando apoyo bibliográfico (Martin y Barkley 1973; Muiño et al. 2012). En el caso de las especies domésticas se utilizaron los caracteres macroscópicos (Burkart 1952; Babot 2007).

Tabla 8. Características macroscópicas de las muestras de semillas de Phaseolus vulgaris analizadas

| Nivel | Familia | Nombre Científico | Parte recuperada | Frecuencia |

| 1 | Anacardiaceae | Schinus johnstonii | Endocarpo | 2 |

| Cactaceae | Maihuenia patagónica | Semilla | 3 | |

| Cactaceae | Maihueniopsis glomerata | Semilla | 1 | |

| Fabaceae | Anarthrophyllum rigidum | Hojas | 7 | |

| 2 | Anacardiaceae | Schinus johnstonii | Endocarpo | 3 |

| 3 al 9 | Sin carporrestos | |||

| 10 | Fabaceae | Phaseolus vulgaris | Cotiledón | 4 |

| 11 | Fabaceae | Phaseolus vulgaris | Cotiledón | 1 |

| 12 | Fabaceae | Phaseolus vulgaris | Cotiledón | 11 |

| 13 | Fabaceae | Phaseolus vulgaris | Cotiledón | 1 |

| 14 | Indet. | |||

| 15 | Sin carporrestos | |||

| 16 | Fabaceae | Phaseolus vulgaris | Cotiledón | 5 |

Referencias: M, muestra; hi, hilo; ar, arilo; ca, carúncula; ch, chalaza; ra, radícula; +, indica presencia del carácter aludido; -, indica ausencia del carácter aludido; ±, el carácter aludido puede estar presente o ausente.

Figura 14. Taxa vegetales recuperados en Risco de los Indios (fotación y en seco)

La descripción de los especímenes se realizó a ojo desnudo y con microscopio estereoscópico (Carl ZeissStemi DV4). La totalidad de la muestra se encontró en estado carbonizado, excepto las semillas de Cactaceae y las hojas de Fabaceae, que fueron recuperadas en estado seco. Las especies silvestres fueron recuperadas en los niveles 1 y 2, mientras que las domesticadas aparecen entre los niveles 10 y 16 (tabla 8). En cuanto a los taxa silvestres (Schinus johnstonii, Maihuenia patagónica, Maihueniopsis glomerata y Anarthrophyllum rigidum), todos ellos son encontrados en la actualidad dentro de la provincia ftogeográfica Altoandina, ambiente en el cual está localizado el sitio arqueológico.

Por otro lado, en relación con el taxón doméstico, todos los especímenes se identificaron como de Phaseolus vulgaris y comparten atributos (forma reniforme; color negro oscuro; textura lisa y lustrosa; presencia de hilo, arilo y carúncula). La relación longitud/latitud se presenta de manera uniforme ya que varía entre 1,3 y 1,5 sin evidenciar diferencias significativas.

En la determinación taxonómica de Phaseolus fue posible observar solo algunos de sus rasgos (ej. forma, textura, etc.) dado que, al estar carbonizadas, los caracteres externos del tegumento no se conservan, imposibilitando la identificación a nivel de variedad.

A excepción de los especímenes domésticos de Phaseolus vulgaris, el resto de los taxa recuperados crecen en el nivel altitudinal en el que se encuentra el sitio arqueológico (Böcher et al. 1972; Roig 1972; Muiño et al. 2012), lo que hace suponer que debieron ser colectados en lugares próximos. Para el caso de Phaseolus vulgaris, el consumo de este taxa está bien documentado en Chile central (Planella y Tagle 1998), y se han identificado especímenes en la vertiente oriental de la cordillera, especialmente en la planicie a más de 150 km de distancia (Lagiglia 1963; Llano y Durán 2014).

En resumen, el registro arqueobotánico de Risco de los Indios muestra el aprovechamiento tanto de recursos vegetales autóctonos como de especies domesticadas. El primer rasgo que denota su uso es la carbonización de los carporrestos, lo que además ha permitido su conservación. Las semillas de cactaceae registradas en los primeros niveles de la excavación se recuperaron en estado de preservación seco, lo que probablemente esté relacionado con que el consumo de los frutos no requiere de una preparación especial.

INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los trabajos de relevamiento y excavación en Risco de los Indios permiten caracterizar preliminarmente tanto su funcionalidad como el patrón de asentamiento. La alta tasa de deposi-tación de sedimentos asegura una buena resolución temporal del registro arqueológico, así como la conservación de los materiales. La estratigrafía permitió detectar la superposición de lentes carbonosos a lo largo de la ocupación del lugar, la cual parece estar bien acotada en el tiempo.

Si bien se relevaron un total de veintinueve estructuras habitacionales similares a las presentes en el resto de los sitios de la región, es interesante destacar que la altura a la que se emplaza Risco de los indios (2.400 m s.n.m.) es inferior a la del resto de las aldeas de altura del sur de Mendoza (Neme 2007). Por esta razón, el ambiente en el cual se encuentra es más productivo y está menos expuesto a las inclemencias climáticas típicas de los ambientes periglaciares localizados por encima de los 3.000 m s.n.m. De esta forma, el combustible no es un recurso escaso dada la presencia de distintas especies de leñosas de alta calidad.

Las tendencias de los materiales arqueológicos recuperados también muestran similitudes con el resto de las aldeas de altura, este es el caso de la fuerte dependencia en la caza de camélidos (95%) por sobre el resto de las especies. El uso de los camélidos habría sido complementado muy esporádicamente con la caza de otras especies locales, aunque también hay presencia de fauna no local (Dasipodidae).

Esta complementación de recursos locales con otros obtenidos en ambientes más bajos también ocurrió con los recursos vegetales. En este sentido, Schinus, Anartrophilum y las cactáceas, que crecen localmente, fueron complementadas con Phaseolus, una planta doméstica que no puede crecer a estas alturas. Hay registro arqueológico de Phaseolus a ambos lados de la cordillera (Pla-nella y Tagle 1998; Lagiglia 2001; Gil et al. 2014), lo que por el momento dificulta establecer su procedencia. Sin embargo, dada la mayor proximidad con las aldeas agrícolas de Chile central, es altamente probable que los especímenes encontrados hayan sido traídos desde esa región.

La cronología de Risco de los Indios (478-520 años AP) se ubica entre la obtenida para Los Peuquenes (250-360 años AP) y El Indígeno (760 -1500 años AP), lo que le da más continuidad a este tipo de patrón de asentamiento, pese a que sigue existiendo una ausencia de fechados entre 500 y 800 años AP (figura 15).

Figura 15. Fechados radiocarbónicos de las Aldeas de altura del sur de Mendoza (en años cal. a.p.)

El registro lítico muestra en primer lugar el uso tanto de materias primas locales, disponibles como rodados en los cauces fuviales del área, como de materias primas no locales, disponibles en fuentes localizadas entre 100 y 200 km de distancia (Salgán et al. 2015). En este sentido, la materia prima no local de alta calidad (obsidiana) es utilizada exclusivamente para la confección de puntas de proyectil, que muestran altos índices de reactivación y su ingreso al sitio arqueológico en forma de instrumentos terminados. Por el contrario, las materias primas de disponibilidad local (basalto, areniscas), están representadas principalmente por los estadios iniciales de las etapas de manufactura, con altos índices de corteza y escasa presencia de instrumentos.

Los instrumentos líticos, incluyen además un elemento de molienda (mano), lo que indicaría el procesamiento de vegetales. Si bien se recuperó solo uno durante la excavación, en superficie se identificaron numerosas manos y molinos asociados a las estructuras. La cerámica recuperada también muestra evidencias de traslado de esta tecnología desde distancias considerables y desde ambos lados de la cordillera. Las formas incluyen tanto piezas abiertas (escudillas) como cerradas (ollas), y tanto tipos decorados como utilitarios. Una parte importante de la muestra tiene evidencias de uso, con presencia de material orgánico adherido. Todo esto sugiere un uso diversificado de esta tecnología, incluyendo transporte, cocción, servicio y posiblemente almacenamiento e intercambio.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El sitio arqueológico Risco de los Indios constituye un nuevo caso de la presencia de "aldeas de altura" en la cordillera del centro-oeste argentino y Chile central. Si bien reúne las mismas características que asentamientos similares en la región, su altura no supera los 2.400 m s.n.m., lo que lo ubica entre 1.000 y 600 m por debajo del resto de este tipo de sitios arqueológicos en el sur de Mendoza (Neme 2007, 2016). Las características del registro arqueológico sugieren que las poblaciones que ocuparon estos espacios tenían un profundo conocimiento de los recursos y paisajes andinos, los cuales fueron ocupados sobre una base de movilidad estacional.

La detección de fogones superpuestos a lo largo de los perfiles, con fechas que no pueden diferenciarse estadísticamente, sugiere un uso intensivo durante un período de tiempo muy breve alrededor de los 500 años AP.

Los materiales recuperados indican que la caza habría sido la actividad principal llevada a cabo en el lugar, así como la base de la subsistencia en el sitio. Sin embargo, la presencia de plantas domésticas (poroto), así como taxa de animales y plantas localizados a altitudes menores, muestran que esta actividad (la caza de camélidos) fue subsidiada a través del uso de recursos no locales llevados hasta el sitio. Esta estrategia, ya registrada en sitios similares de la región, ha sido entendida en otras partes del mundo como una forma de ayudar a minimizar los riesgos vinculados a la caza intensiva de grandes animales. Esto es especialmente recurrente en ambientes marginales en los que es necesario subsidiar los recursos obtenidos por la caza, ayudando así a prolongar los tiempos de estadía en este tipo de ambientes (Scharf 2009; Morgan et al. 2012 a; Nash 2012; Neme 2016), o desarrollar estrategias relacionadas con partidas de caza con movilidad logística (Grove 2010).

El guanaco es el recurso más importante y todas sus partes esqueletales están representadas, lo que deja abierto dos escenarios alternativos. El primero podría indicar que las partidas de caza estén obteniendo sus presas en las proximidades del sitio arqueológico, lo cual implicaría una localización óptima del sitio en relación con este recurso, una estrategia bulk (sensu Binford 1981; Metcalf y Jones 1988; Madsen et al. 2000). El segundo escenario implicaría que la representación tanto de las partes de bajo rendimiento como las de alto rendimiento económico esté vinculada a partidas de caza que están asumiendo mayores costos de transporte. Esto implica que están trayendo a los animales completos desde los sitios de caza hacia los campamentos, lo que podría ser leído como una situación de estrés de recursos. En este caso la evidencia estaría apuntando a una ocupación de estos sitios de altura vinculada a una presión sobre los recursos en ambientes más bajos.

Desarrollo de las ocupaciones en Risco de los Indios

El comienzo de las ocupaciones humanas en los ambientes más altos de la cordillera comienza ca. 2000 años AP (Durán et al. 2006; Neme 2007, 2016), con el inicio de una forma particular del uso del ambiente. Ésta se caracteriza por una fuerte inversión de energía, no solo para la construcción de estructuras de piedra, sino también en los costos de viaje entre parches de recursos y de transporte de bienes y recursos hacia esos lugares y desde ellos (Lagiglia 1997; Neme 2007, 2016).

Las explicaciones vinculadas a los motivos que llevaron a adoptar este patrón de uso del espacio que incluyera los ambientes más marginales de la región aún se encuentran en debate, pero han estado centradas en torno a dos hipótesis principales. La primera en relación con cambios ambientales que "traccionaron" a las poblaciones hacia los ambientes más altos como producto de un aumento en su productividad (Durán et al. 2006; Neme 2016) y/o un decrecimiento en la productividad en los ambientes más bajos. La segunda explicación tiene que ver con que las poblaciones habrían sido "presionadas" desde los pisos ecológicos más bajos hacia estos ambientes marginales por un aumento en la densidad de población en los sectores más bajos de la región, lo cual habría obligado a los grupos humanos a ocupar espacios previamente no deseados (Neme 2007, 2016).

Más allá de cuáles fueron las causas del origen de las ocupaciones más altas de la cordillera, una pregunta interesante es por qué este sitio fue ocupado durante momentos más tardíos que sus homólogos cordilleranos de (El Indígeno o Laguna de El Diamante). Una de las explicaciones tiene que ver con los cambios ambientales que habrían tenido lugar durante el último milenio. La cronología de Risco de los Indios sitúa a su ocupación para momentos en los que no se contaba con ocupaciones humanas en el resto de las aldeas de altura. En este sentido, es interesante que para el lapso comprendido entre 500 y 360 años AP haya una tendencia hacia la utilización de los sitios de altura más bajos (≤ 3.000 m s.n.m.) como Los Peuquenes y Risco de los Indios. Este momento es coincidente con las evidencias vinculadas a la Pequeña Edad del Hielo registradas en diferentes proxies paleoambientales (Sting y Garleff 1985; Jenny et al. 2002; Lamy et al. 2002). Esto puede indicar que las aldeas de altura localizadas a mayor altitud habrían tenido que ser abandonadas y relocalizadas en pisos altitudinales más bajos y con condiciones ambientales más benignas como las que caracterizan el ambiente de Risco de los Indios.

Movilidad e intercambio

Una gran parte de los recursos y de la tecnología habrían sido obtenidos en lugares distantes, tal es el caso de la obsidiana, la cerámica y las plantas domésticas, lo que indica fuertes vínculos con grupos a ambos lados de la cordillera. Tanto los patrones de uso de la tecnología lítica como el de la cerámica no sugieren un aumento en los rangos de movilidad en relación con las ocupaciones previas de la cordillera dentro de la región, tal como podría esperarse por la presencia de elementos no locales. En primer lugar, la cerámica no local (de origen trasandino) representa solo una pequeña porción del total analizado en el sitio. En segundo lugar, los estudios tecnológicos sobre obsidiana proveniente de fuentes distantes como Las Cargas y Coche Quemado no indican un aprovisionamiento directo, sino más bien un acceso indirecto y de productos terminados (puntas de proyectil).

La presencia de un número importante de elementos de molienda hallados en superficie (al menos uno por recinto), sugiere que están accediendo al sitio los grupos familiares completos y no solo partidas de caza constituidas principalmente por hombres. Este acceso familiar podría ayudar a reducir los costos de transporte de las presas, dado que no es necesario transportarlas hacia los campamentos localizados a menor altura. Desconocemos con certeza la importancia en la dieta que habrían tenido las plantas domésticas halladas en Risco de los Indios, pero estas fueron procesadas y consumidas allí, como una forma de subsidiar la caza focalizada en grandes presas (Scharf 2009; Nash 2012). Esto tiene lugar en momentos en los que el maíz se convirtió en el recurso más importante en los valles centrales de Chile y probablemente en el norte de Mendoza tal como se desprende del registro arqueológico e isotópico de estas latitudes (Falabella y Stehberg 1989; Falabella et al. 2007; Gil et al. 2011).

Los resultados obtenidos en Risco de los Indios han aportado valiosa información que permite conocer con mayor profundidad las estrategias desplegadas por los grupos humanos en los ambientes más altos de la cordillera del sur de Mendoza y Chile central. Esto a su vez ayudará a entender cuáles fueron las causas que llevaron a estas poblaciones a explotar algunos de los ambientes más marginales de la región hacia la segunda mitad del Holoceno tardío. Por último, la ampliación de las excavaciones permitirá saber si la ocupación de las 29 estructuras se dio en forma contemporánea o si, por el contrario, fueron construidas y ocupadas en forma diacrónica tal como ocurrió con el resto de los sitios arqueológicos localizados en estos ambientes.

AGRADECIMIENTOS

A la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica PICT-2013-0881, al CONICET. A nuestro baqueano Pedro Ponce, quien falleció poco después de nuestro trabajo de campo, y a su hijo quienes nos guiaron hasta Risco de los Indios. A su familia que siempre nos recibe con mucho cariño. A Víctor Durán y Gendarmería Nacional por acercarnos datos y fotos del sitio. A los evaluadores por sus sugerencias y lectura crítica del trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

Abraham, M. 2000. Geomorfología de la provincia de Mendoza. En M. Abraham y F. Rodríguez Martínez (eds.), Recursos y problemas ambientales de zona árida. Primera parte: provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja. Tomo I: Caracterización ambiental: 29-48. Mendoza, IDIZA. [ Links ]

Aldenderfer, M. 1998. Montane Foragers: Asana and the South-Central Andean Archaic. Iowa, University of Iowa Press. [ Links ]

Andreoni, D. 2014. Plantas leñosas y estrategias humanas en el sur de Mendoza: una aproximación arqueobotánica. Tesis doctoral inédita, Universidad Nacional de La Plata. [ Links ]

Aschero, C. 1975. Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicados a estudios tipológicos comparativos. Informe a CONICET, Ms. 1893. Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicados a estudios tipológicos comparativos. Apéndices A-C. Revisión. Cátedra de Ergología y Tecnología, FFyL-UBA. Buenos Aires, Ms. [ Links ]

Babot, M. 2007. Granos de almidón en contextos arqueológicos: posibilidades y perspectivas a partir de casos del Noroeste argentino. En B. Marconetto, N. Oliszewski y M. P. Babot (eds.), Investigaciones arqueobotánicas en Latinoamérica: estudios de casos y propuestas metodológicas: 95-125. Centro editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, UNC. Córdoba. [ Links ]

Basgall, M. y M. Giambastiani 1995. Prehistoric Use of a Marginal Environment: Continuity and change in Occupation of the Volcanic Tablelands, Mono and Inyo Counties, California. Center for Archaeological Research at Davis, Publication 12. [ Links ]

Baker, P. 1968. Human adaptation to high altitude. High Altitude Adaptation in a Peruvian Community. Occasional papers in Anthropology Department of Anthropology Nº 1: 1-33. Pennsylvania State University.

Behrensmeyer, A. 1978. Taphonomic and ecologic information from bone weathering. Paleobiology 4 (2): 150-162.

Bettinger, R. 1991. Aboriginal occupation at high altitude: Alpine villages in the White Mountains of Eastern California. American Anthropologist 93: 657-679.

Binford, L. 1981. Bones, Ancient Men and Modern Myths. London, Academic Press.

Brantingham, J., Xing Gao, J. Olsen, H. Ma, D. Rhode, H. Zhang y D. Madsen 2007. A short chronology for the peopling of the Tibetan plateau. En D. Madsen, G. Xing y C. Fahu, (eds.), Human Adaptation to Late Pleistocene Climate Change in Arid China: 129-150Amsterdam Elsevier.

Böcher, T., J. Hjerting y K. Rahn 1972. Botanical Studies in the Atuel Valley Área, Mendoza Province, Argentina. Part I, II, EL Dansk Botansk Arkiv, Bind 22, N° 3. Kobenhavn.

Burkart, A. 1952. Las Leguminosas argentinas, silvestres y cultivadas. Buenos Aires, Acmé.

Cabrera, A. 1976. Regiones Fitogeográficas Argentinas. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería, II (1) Buenos Aires, Acmé.

Capitanelli, R. 1972. Geomorfología y clima de la Provincia de Mendoza. Revista de la Sociedad Argentina de Botánica Nº 13 (supl.): 15-48.

Civalero, T. y N. Franco 2003. Early human occupations in the Westem Santa Cruz Province. Quaternary International 109: 77-86.

Corte, A. 1976. El paleoclima de Cuyo. La situación actual y posibilidades climáticas. Memoria anual. IANIGLA: 165-188.

Cornejo, L. y L. Sanhueza 2003. Coexistencia de cazadores-recolectores y horticultores tempranos en la cordillera andina de Chile central. Latin American Antiquity 14 (4): 389-407.

Cornejo, L. y L. Sanhueza 2011. North and South: hunter-gatherer communities in the Andes Mountains in Central Chile. Latin American Antiquity, 22 (4), 487-504.

De Nigris, M. 2004. El consumo en grupos de cazadores recolectores. Un ejemplo zooarqueológico de Patagonia meridional. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología, Colección tesis doctorales.

Dieguez, S. y G. Neme 2003. Geochronology of the archaeological site Arroyo Malo 3 and the frst human occupations in the North Patagonia early Holocene. En L. Miotti, M. Salemme y N. Flegenheimer (eds.), Ancient Evidence for Paleo South Americans: From Where the South Winds Blows: 87-92. Texas, Center for the Study of the First Americans, A&M University Press.

Durán, V., M. Giesso, M. Glascock, G. Neme, A. Gil y L. Sanhueza 2004. Estudios de redes de aprovisionamiento y redes de distribución de obsidiana durante el Holoceno Tardío en el sur de Mendoza (Argentina). Estudios Atacameños 28: 25-43.

Durán, V., G. Neme, V. Cortegoso y A. Gil 2006. Arqueología del área natural protegida Laguna Diamante (Mendoza, Argentina). En V. Durán y V. Cortegoso (eds.), Arqueología y ambiente de áreas naturales protegidas de la provincia de Mendoza: 91-143. Volumen Especial Nº61 Anales de Arqueología y Etnología.

Eerkens, J. 2003. Residential mobility and pottery use in the western Great Basin. Current anthropology 44 (5): 728-738. 2008. Nomadic potters. Relationships between ceramic technologies and mobility strategies. En H. Barnard y W. Wendrich (eds.). The archaeology of mobility. Old world and new world nomadism: 307-326. Los Angeles, Cotsen Institute of Archaeology.

Ericson, J. 1984. Toward the analysis of lithic production system. En J. E. Ericson y B. Purdy (eds.) Prehistoric Quarries and Lithic Production: 1-9. Cambridge, Cambridge University Press.

Espizua, L. 2005. Holocene glacier chronology of Valenzuela valley, Mendoza. Argentina. The Holocene 15: 1079-1085.

Falabella, F. y R. Stehberg 1989. El período Agroalfarero Medio en Chile Central. En J. Hidalgo, V. Schiapacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate e I. Solimano, I. (eds.), Prehistoria de Chile. Desde sus orígenes hasta los albores de la conquista: 295-311. Santiago, Andrés Bello.

Falabella, F., T. Planella, E. Aspillaga, L. Sanhueza y R. Tykot 2007. Dieta en sociedades alfareras de Chile central: aportes de análisis de isótopos estables. Chungara 39, 5-27.

Falabella, F., L. Sanhueza, G. Neme y H. Lagiglia 2001. Análisis comparativo de cerámica Aconcagua entre Chile y Argentina. Relaciones XXVI: 193-214.

Franco, N. 2002. Estrategias de utilización de recursos líticos en la cuenca superior del río Santa Cruz. Tesis doctoral inédita. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Gambier, M. 1979. Investigaciones arqueológicas en la región del Alto Río Diamante, provincia de Mendoza. Publicaciones No 5, San Juan, Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo.

Gambier, M. 1985. La Cultura de los Morrillos. San Juan, Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo. Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan.

Gil, A., G. Neme y R. Tykot 2011. Stable isotopes and human diet in central western Argentina. Journal of Archaeological Science 38: 1331-1340.

Gil, A., R. Villalba, A. Ugan, V. Cortegoso, G. Neme, C. Michieli, P. Novellino y V. Durán 2014. Isotopic evidence on human bone for declining maize consumption during the Little Ice Age in central western Argentina. Journal of Archaeological Science 49: 113-227.

Giesso, M., V. Durán, G. Neme, M. Glascock, V. Cortegoso, A. Gil y L. Sanhueza 2011. A Study of Obsidian Source Usage in the Central Andes of Argentina and Chile. Archaeometry 53 (1): 1-21.

Grove, M. 2010. Logistical Mobility Reduces Susbsistence Risk in Hunting Economies. Journal of Archaeological Science 37: 1913-1921.

Hiscock, P. 2002. Quantifying the size of artifact assemblages. Journal of Archaeological Science 29: 251-258.

Ingbar, E. 1994. Lithic Material Selection and Technological Organization. En P. Carr (ed.), The organization of North American prehistoric chipped stone Technologies: 45-56.laternation^MonogrwphsmJ^ehistory. Archaeological Series 7. Michigan.

Ingbar, E., M. Larson y B. Bradley 1989. A Non typological Approach to Debitage Analysis, En D.S. Amick y R. Mauldin (eds.),£'xpenme«ís in Lithic Technology: 67-99, BAR International Series 528, Oxford. Johnson y CA. Morrow, pp. 151-185. Westview Press, Boulder.

Jenny, B., B. Valero-Garcés, R. Urrutia, K. Kelts, H. Veit, P. Appleby y M. Geyh 2002. Moisture changes and fuctuations of the Westerlies in Mediterranean Central Chile during the last 2000 years: The Laguna Acúleo record (331500S). Quaternary International 87: 3-18.

Lagiglia, H. 1963. Presencia del "Phaseolus vulgaris, var. oblongus Alef." En las excavaciones arqueológicas del Rincón

del Atuel, Depto. de San Rafael (Mendoza), Argentina. Revista Universitaria XLVUI: 235-242. 1997. Arqueología de cazadores-recolectores cordilleranos de altura. San Rafael, Ciencia y Arte.

2001. Los orígenes de la agricultura en la Argentina. En E. Berberian y A. E. Nielsen (eds.), Historia Argentina Prehispánica: 41-81. Córdoba, Brujas.

Lagiglia, H., G. Neme y A. Gil 1994. Informe de los trabajos de campo en el sitio "El Indígeno" (3ra campaña arqueológica, febrero de 1994). Actas del XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina: 116-118. San Rafael, Mendoza.

Lamy, F., D. Hebbeln y G. Wefer 1999. High-Resolution Marine Record of Climatic Change in Mid-latitude Chile during the Last 28,000 Years Based on Terrigenous Sediment Parameters. Quaternary Research 51: 83-93.

Lamy, F., C. Rühlemann, D. Hebbeln y G. Wefer 2002. High- and low-latitude climate control on the position of the southem Peru-Chile Current during the Holocene. Paleoceanography, 17 (2), 10.1029/2001PA000727.

Lyman, L. 1994. Vertébrate Taphonomy. New York, Cambridge Press.

Llano, C. y V. Durán 2014. The introduction of wheat in Mendoza, Argentina during the 16th century a.D.: archaeobotanical evidence. Latin American Antiquity 25(4): 462-472.

Llano, C, G. Neme y C. T. Michieli 2011. Plant use intensification among hunter-gatherers in the Diamante river basin, Argentina. Before Farming 2.

Madsen, D., T. Scott y B. Loosle 2000. Differential transport cost and high-altitude occupation patterns in the Unita Mountains, Northeaster Utah. En D. Madsen y M. Metcalf (eds.). Intermountain Archaeology. Anthropological papers 122: 15-24.

Martin, A. y W. Barkley 1973. Seed Identification Manual. California, University of California Press.

Metcalfe, D. y K. T. Jones 1988. A Reconsideration of Animal Body-Part Utility Indices. American Antiquity 53: 486-504.

Moran, E. 2000. Human Adaptatability. Boulder, Westview Press.

Morgan, Ch., J. Fisher y M. Pomerleau 2012 a. High-altitude intensification and settlement in Utah's Pahvant Range. Journal of California and Great Basin Anthropology, 32 (1): 27-45.

Morgan, Ch., R. Adams y A. Losey 2012 b. High Altitude Residential Occupations in Wyoming's Wind River Range, North American Archaeologist 33: 35-79.

Muiño, W., A. Prina y G. Alfonso 2012. Flora altoandina de la Reserva Laguna del Diamante (Mendoza, Argentina). Chloris Chilensis. Año 15 N°1. [en línea] Disponible en: www.chlorischile.cl.

Nash, R. 2012. The Role of Maize in Low-Level Food Production among Northern Peripheral Fremont Groups in the Northeastern Uinta Mountains of Utah. Tesis Doctoral inédita, Department of Anthropology, University of California Davis.

Neme, G. 2007. Cazadores-recolectores de altura en los Andes meridionales: el alto valle del río Atuel. British Archaeological Reports, International Series, 1591.

Neme, G. 2016. El Indígeno and high-altitude human occupation in the southern Andes. Latin American Antiquity 27(1): 96-144.

Neme, G. y A. Gil 2008. Biogeografía Humana en los Andes Meridionales: Tendencias arqueológicas en el Sur de Mendoza. Chungara 40: 5-185.

Neme, G. y A. Gil 2009. Human occupation and increasing Mid-Holocene Aridity. Current Anthropology 50: 149-163. 2012. El registro arqueológico del sur de Mendoza en perspectiva biogeográfica. Paleoecología humana en el sur de Mendoza. Perspectivas arqueológicas: 254-279. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología.

Navarro, D. y C. Whitlock 2010. Changes in climate, vegetation and fre regimes in SW Mendoza, Argentina over the last 6400 cal-yr-BP: Laguna El Sosneado record. II International Symposium "Reconstructing Climate Variations in South America and the Antarctic Peninsula over the last 2000 Years". PAGES and Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Universidad Austral de Chile. Valdivia.

Orton, C., P. Tyers y A. Vince 1997 [1993]. La cerámica en Arqueología. Barcelona. Ed. Crítica.

Otaola, C., S. Wolverton, M. Giardina y G. Neme 2015. Geographic scale and zooarchaeological analysis of late Holocene foraging adaptations in western Argentina. Journal of Archaeological Science 55: 16-25.

Pacheco Torres V., A. Altamirano Enciso y E. Guerra Porras 1986. The Osteology of South American Camelids. Institute of Archaeology, University of California.

Pianka, E. 1982. Ecología Evolutiva. Barcelona, Omega.

Planella, M. y B. Tagle 1998. El sitio agroalfarero temprano de La Granja: un aporte desde la perspectiva arqueobotánica. Publicación Ocasional Nº 52. Santiago, Museo Nacional de Historia Natural.

Rhoades, R. y S. Thompson 1975. Adaptive strategies in alpine environments: Beyond ecological particularism. American Ethnologist, 2(3): 535-551.

Rye, O. 1988 (1981). Pottery Technology. Principles and Reconstruction. Manuals on Archaeology 4. Washington, Taraxacum.

Roig, F. 1960. Bosquejo ftogeográfico de las provincias de Cuyo. Comité Nacional para el estudio de las regiones áridas y semiáridas. Subcomité Cuyo.Nº3. Mendoza, pp. 34.

Roig, V. 1972. Esbozo general del poblamiento animal de la provincia de Mendoza. Geología, Geomorfología Climatología, Fitogeografía y Zoogeografía de la Provincia de Mendoza. Suplemento del volumen XIII de la Sociedad Argentina de Botánica: 81-88.

Salgán, L., R. Garvey, G. Neme, A. Gil, M. Giesso, M. Glascock y V. Durán 2015. Las Cargas: Characterization of a Southern Andean Obsidian Source and Its Prehistoric Use. Geoarchaeology an International Journal. En prensa.

Sanhueza, L., F. Falabella, E. Fonseca y O. Andonie 2004. Aplicación de análisis de pastas macroscópicos, petrográficos y de composición de elementos químicos al problema de la procedencia de cerámica en el Período Alfarero Temprano de Chile central y Cuyo, Argentina. Estudios Atacameños 28:121-132.

Scharf, E. 2009. Foraging and prehistoric use of high elevations in the Western Great Basin: evidence from seed assemblages at Midway (CA-MNO-2196), California. Journal of California and Great Basin Anthropology, Vol. 29 (1): 11-27.

Simms S., J. Bright y A. Ugan 1997. Plain-ware ceramics and residential mobility. A case study from the Great Basin. Journal of Archaeological Science 24: 779-792.

Solbridg, P., P. Baker y D. Ives 1984. State of Knowledge Report on Andean Ecosystems. UNESCO. Mountain Research and Development, Vol. 4, Nº 2: 97-102.

Sting, H. y K. Garleff 1985. Glacier Variations and Climate of the Late Quaternary in the Subtropical and Mid-latitude Andes of Argentina. Aeitschrift Fur Gletscherkunde. Band 21: 225-228.

Sugrañes, N. 2011. Tecnología cerámica y estrategias de movilidad entre cazadores recolectores de altura. El caso del sitio Valle Hermoso 1 (Malargüe, Mendoza). Intersecciones en Antropología 12: 155-166.

Thomas, D. H. 1982. The 1981 Alta Toquima Village Project: A Preliminary Report. Desert Research Institute Social Sciences and Humanities Publications 27.

Todd, L. y D. Rapson 1988. Long Bone Fragmentation and Interpretation of Faunal Assemblages: Approaches to Comparative Analysis. Journal of Archaeological Science 15: 307-325.

Volkheimer, W. 1978. Descripción geológica de la Hoja 27 b, Cerro El Sosneado. Carta Geológico- Económica de la República Argentina. Servicio Geológico Nacional, Ministerio de Economía. Buenos Aires.

Walsh, K. 2005. Risk and marginality at high altitudes: new interpretations from feldwork on the Faravel Plateau, Hautes-Alpes. Antiquity 79: 289-305.

Walsh, K., S. Richer y J. L. de Beaulieau 2006. Attitudes to Altitude: Changing Meanings and Perceptions within a 'Marginal' Alpine Landscape. The Integration of Paleoecological and Archaeological Data in a High-Altitude Landscape in the French Alps. World Archaeology 38: 436-454.

Weninger, B., O. Jöris and U. Danzeglocke 2015. Calpal-2015. Cologne Radiocarbon Calibration & Palaeoclimate Research Package. [En línea] [Consultado el 10/05/2015] Dispónible en: http://www.calpal.de/