Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Relaciones

versão impressa ISSN 0325-2221versão On-line ISSN 1852-1479

Relaciones vol.43 no.2 Buenos Aires dez. 2018

ARTICULOS

ESTRUCTURAS Y PAISAJES EN EL FIN DEL MUNDO. IMPLICACIONES ARQUEOLÓGICAS Y ANTROPOLÓGICAS SOBRE EL EMPLAZAMIENTO DE SITIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE FOTOGRAFÍAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS FUEGUINOS (circa 1880-1970)

STRUCTURES AND LANDSCAPES IN THE UTTERMOST PART OF THE WORLD. ARCHAEOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL IMPLICATIONS ABOUT SITE LOCATIONS THROUGH THE ANALYSIS OF PHOTOGRAPHS OF INDIGENOUS FUEGUIANS (circa 1880-1970)

Danae Fiore* y Ana Butto**

* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Asociación de Investigaciones Antropológicas, Universidad de Buenos Aires. E-mail: danae_fore@yahoo.es

** Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Asociación de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional de La Matanza. E-mail: anabutto@gmail.com.

Fecha de recepción: 11 de diciembre de 2017 Fecha de aceptación: 25 de octubre de 2018

RESUMEN

En este trabajo analizamos un corpus de 288 fotografías etnográficas de indígenas de Tierra del Fuego producidas por 46 fotógrafos/as que recorrieron esta región entre ca.1880 y 1970. Analizamos 147 fotografías de Shelknam, 95 de Yámana/Yagán y 46 de Alakaluf/Kawésqar, a fin de evaluar los vínculos entre las estructuras y los paisajes donde se emplazan. Nos interesa analizar: a) la coexistencia entre estructuras, para discutir las formas de habitar el espacio mediante emplazamientos simultáneos, b) la asociación estructura-paisaje, ya que el registro fotográfico provee información arqueológica relevante acerca de las decisiones de emplazamiento de las estructuras, que podrían convertirse en sitios arqueológicos y c) la existencia de solapamientos o diferenciaciones espaciales en los emplazamientos de las estructuras nativas y las occidentales. Así, discutimos las formas de construir paisajes y habitar el mundo de los pueblos originarios fueguinos y sus modificaciones durante el proceso de contacto.

Palabras clave: fotografías etnográficas - Tierra del Fuego - estructuras - sitios - paisajes

ABSTRACT

In this paper we analyse a corpus of 288 ethnographic photographs of Fueguian Indigenous societies produced by 46 photographers who travelled along the region from the end of 19th century to mid-20th century with the aim of identifying and assessing the links between the structures and the landscapes in which these were located. Following a "visual archaeology" method, the structures and landscapes found in 147 photographs of Shelk'nam, 95 of Yamana/Yagan and 46 of Alakaluf/ Kaweskar are systematically studied. We are interested in analysing: a) the coexistence -or lack of coexistence- between structures, with the aim of finding indicators of modes of use of space via the simultaneous location of two or more structures; b) the implications of the structure-landscape association, since the photographic record can provide information of archaeological relevance to learn about structure location choices, which, after their abandonment, may have formed part of archaeological sites. In turn, we also analyse whether there existed spatial overlaps or separations between Indigenous traditional structures and new Western structures which, as part of the Argentinean and Chilean state expansion, started to occupy these Indigenous territories. The information is discussed with the aim of shedding new light on the modes of landscape construction and living in the world developed by the Fuegian Indigenous societies and their changes during the contact process, some of which can be inferred through an archaeological gaze of this photographic corpus.

Keywords: ethnographic photographs - Tierra del Fuego - structures - sites - landscapes

INTRODUCCIÓN

En este trabajo nos proponemos evaluar la asociación entre estructuras y paisajes representados en las fotografías etnográficas de tres sociedades indígenas fueguinas (Shelknam, Yámana/ Yagán y Alakaluf/Kawésqar) obtenidas por diversos fotógrafos y viajeros entre ca.1880 y 1970 en la región de Tierra del Fuego. Dicho análisis se orienta a generar datos sobre los vínculos del paisaje natural con la ubicación de estructuras tales como chozas domésticas o ceremoniales, a fin de generar expectativas claras contrastables con el registro arqueológico. Para ello, centramos nuestro análisis en un corpus de 288 imágenes donde aparecen representados los diversos paisajes y estructuras habitados por las comunidades indígenas fueguinas: 147 fotografías de Shelknam, 95 de Yámana/Yagán y 46 de Alakaluf/Kawésqar. El importante tamaño de esta muestra fotográfica permite tanto la búsqueda de tendencias en los usos del espacio para cada sociedad bajo estudio, como su comparación a escala regional.

Las fotografías bajo estudio fueron producidas en su mayoría durante las interacciones ocurridas entre miembros de la sociedad occidental y las sociedades indígenas que habitaban el archipiélago fueguino desde ca. 1880 hasta 1925, etapa caracterizada por la conformación y expansión de los Estados-nación argentino y chileno, que incluyeron la incorporación forzosa de territorios ancestrales de pueblos originarios fueguinos dentro de los límites de cada país, con gravísimas e irreversibles consecuencias físicas, socioeconómicas y culturales para estas poblaciones (e.g. Bandieri 2009, Orquera y Piana 2015). La colección fotográfica bajo estudio se completa con imágenes tomadas desde 1925 hasta 1970, etapa de consolidación del funcionamiento del modelo económico capitalista de ambos países, que tuvo como principal efecto socioeconómico la continuidad en el despojo de tierras y la incorporación de personas de origen indígena fueguino a las clases subalternas de los sistemas capitalistas de ambos países como fuentes de mano de obra, así como el efecto cultural de invisibilización de su presencia dentro de los estados-nación y la indiferencia y/o prejuicio negativo sobre la riqueza cultural de estas sociedades (Bandieri 2009, Orquera y Piana 2015). A lo largo de este proceso histórico continuó la construcción de estructuras y la creación de paisajes a partir del emplazamiento de éstas en el espacio, que han sido documentadas fotográficamente: esas estructuras y paisajes, analizadas a través del registro fotográfico, son el tema central de este trabajo.

Utilizamos aquí una definición operativa y amplia del término "fotografía etnográfica", que incluye toda imagen realizada con una cámara fotográfica, que aporte información sobre la cultura material y/o prácticas socioeconómicas de los pueblos originarios bajo estudio. En tal sentido, esta definición es más abarcadora que la que relaciona la fotografía etnográfica con el registro fotográfico realizado por un/a etnógrafo/a o antropólogo/a, en tanto que personas con otros objetivos y formaciones profesionales -tales como viajeros, misioneros religiosos, comerciantes, militares, etc.- pueden también haber producido fotos de valor etnográfico, incluso aunque ese no fuera su propósito (para una discusión detallada sobre concepciones acerca de la fotografía etnográfica ver Edwards 1992).

Si bien las representaciones fotográficas de estos pueblos originarios fueron sesgadas por los objetivos, posibilidades y acciones de los/as fotógrafos/as occidentales, trabajos previos han demostrado que estas imágenes registran no solo la visión de su productor, sino que también documentan las prácticas socioeconómicas y cultura material de los indígenas fotografados (Ruby 1996; Kossoy 2001; Fiore 2007; Butto 2016). Precisamente, son las prácticas de construcción del paisaje -y sus potenciales señales arqueológicas- las que nos interesa rescatar en este trabajo.

Entendemos que todos los paisajes "naturales" fotografados (por ej. bosque, estepa, costa) que incluyen una o más estructuras -indígenas y/u occidentales-, son paisajes socialmente construidos (Ingold 1986; Criado Boado 1999; Acuto 2013). Tras su abandono, dichas construcciones pudieron convertirse en sitios con diversos potenciales de visibilidad arqueológica de acuerdo con los materiales de construcción y el contexto ambiental que afecte los procesos de depositación/meteorización/ diagénesis, etc. Nuestro objetivo consiste entonces en analizar el vínculo entre los paisajes "naturales" y las estructuras construidas que los transformaron, mediante el estudio de los datos visibles en las fotografías, para luego proponer sintéticamente algunas expectativas arqueológicas.

A su vez, nos interesa analizar el emplazamiento en diversos paisajes de los sitios indígenas y los sitios occidentales, ya que el solapamiento de ambos tipos en un mismo espacio indicaría un contacto usual y cotidiano entre ambas comunidades, mientras una separación espacial indicaría menor interacción. Asimismo, el emplazamiento de las estructuras forma parte tanto de la construcción de un paisaje sistémico (mientras dichas estructuras fueron activamente usadas/ re-utilizadas), como potencialmente, y a posteriori, de un paisaje arqueológico (luego de que dichas estructuras fueran abandonadas, se degradaran e incorporaran a la conformación del registro arqueológico mediante diversos procesos post-depositacionales). Evaluaremos entonces tanto los procesos de formación del paisaje -sistémico y arqueológico-, como los procesos de formación del registro fotográfico -que sesgan el registro de estas estructuras, sus coexistencias espaciales y sus vínculos con el paisaje natural-.

Así, nos proponemos indagar en qué información aportan las fotografías etnográficas acerca de las prácticas de ocupación del espacio y construcción del paisaje desarrolladas por cada sociedad entre ca. 1880 y 1970, para evaluar qué semejanzas y diferencias emergen de la comparación de los tres casos de estudio. Para ello, nos centraremos en las siguientes variables de análisis: a) las elecciones de emplazamientos de las estructuras indígenas en el paisaje natural; b) la existencia de emplazamientos con dos o más estructuras en un mismo locus específico del paisaje; c) la coexistencia de estructuras indígenas y occidentales en el mismo locus de paisaje; y d) la potencial conformación de paisajes arqueológicos posteriores al abandono de estos "sitios". Consideramos que estas variables permitirán recuperar información visual sobre el uso del espacio, el vínculo de las estructuras con la topografía y los recursos y el vínculo entre las personas, especialmente en casos de coexistencia de varias estructuras en un mismo locus. Así, esperamos generar nueva información sobre la construcción del paisaje, cuyas singularidades y recurrencias emergerán en la comparación entre los distintos casos de estudio y permitirán derivar expectativas arqueológicas acerca de los paisajes arqueológicos asociados a cada sociedad fueguina.

ESTRUCTURAS, PAISAJES Y COMUNIDADES FUEGUINAS

Pese a su gran variabilidad -material, morfológica, funcional y de emplazamiento- la construcción de estructuras tiene dos elementos básicos en común: a) que se trata de objetos inmuebles y habitables internamente por personas, animales y/o utilizables para el almacenaje de bienes materiales y b) que, luego de finalizar su vida útil -incluyendo su potencial mantenimiento, reciclaje o ciclaje lateral (sensu Schififer 1972)- su incorporación al registro arqueológico puede darse mediante la preservación de partes de la construcción en sí -por ej. partes de paredes, postes, pisos, techos, etc.- y/o de rasgos negativos que aparecen en las capas arqueológicas de los sitios -por ej. huellas de poste, pozos, etc., muchas veces rellenos con material arqueológico y/o con sedimentos provenientes de eventos de depositación simultáneos o posteriores a la finalización de su vida útil- (Binford 1980, Schififer 1987).

Las estructuras se emplazan en un paisaje que es a la vez natural y socialmente construido, en tanto su habitación implica necesariamente un vínculo entre los grupos humanos y el paisaje, ya que al habitarlo lo cargan de significados, articulándolo dialécticamente con prácticas y relaciones sociales (Acuto 2013). Así, los grupos humanos transforman el paisaje al habitarlo, a través de numerosas prácticas, como la construcción de estructuras, las cuales están mediadas por tecnologías, hábitos y valores (Bourdieu 1973; Cosgrove 1984). Tanto el emplazamiento de estructuras como la construcción de paisajes constituyen elementos centrales en la conformación de "etnoterritorios", los cuales pueden ser entendidos como el territorio histórico, cultural e identitario que cada grupo reconoce como propio, ya que en él no sólo encuentra habitación, sustento y reproducción como grupo sino también oportunidad de reproducir cultura y prácticas sociales a través del tiempo (Barabas 2004:150).

Así, los etnoterritorios condensan tres elementos cruciales en la conformación histórica de un pueblo: tiempo, espacio y sociedad (ídem). A su vez, los etnoterritorios son "el soporte central del proceso de identificación y de la cultura porque integra concepciones, creencias y prácticas que vinculan a los actores con los antepasados y con el territorio que éstos les legaron" (ídem).

Si bien estos etnoterritorios no son enteramente abarcables en un único análisis, es posible realizar interesantes aproximaciones a ellos cuando se investigan sistemáticamente los paisajes y estructuras que los conforman. Tanto cuando están en funcionamiento como cuando son abandonadas, las estructuras que se emplazan en un paisaje y constituyen parte de él, dejan huellas de distinta visibilidad en el registro fotográfico y en el arqueológico. Así, el estudio de estos registros permite efectuar inferencias sobre las prácticas socioculturales de habitar un paisaje natural y transformarlo en un paisaje socialmente construido, en este caso, mediante la producción, uso, mantenimiento y abandono de estructuras en emplazamientos específicos.1

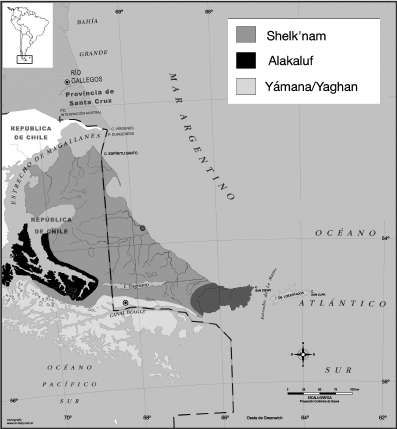

Los corpus de fotografías aquí analizados corresponden a las tres sociedades fueguinas: Shelknam, Yámana/Yagán y Alakaluf/Kawésqar (figura 1), ya que consideramos que su análisis en conjunto permite identificar y reconocer patrones socioculturales específicos de cada sociedad, los cuales no pueden inferirse mediante el estudio de fotografías aisladas, sino que emergen a partir del estudio de amplias muestras de imágenes (Fiore 2007). En este caso, nos focalizamos en el análisis de las distintas estructuras y formas de construcción del paisaje de cada sociedad indígena fueguina y en la evaluación de los diferentes procesos de contacto de estas sociedades con la occidental, sobre la base de la coexistencia -o no- de estructuras indígenas y occidentales en los territorios tradicionales indígenas. De esta manera, esperamos contribuir al conocimiento de los procesos de anexión de estos territorios indígenas por parte de los Estados-nacionales argentino y chileno, de los procesos de desestructuración parcial de estas sociedades nativas (Butto 2016), y de las continuidades y cambios identificables en sus formas de construir estructuras y paisajes visibles en el registro fotográfico, que a su vez proporciona información de relevancia para su comparación con datos sobre el registro arqueológico.

Figura 1. Mapa de Tierra del Fuego con los territorios adscriptos etnográficamente a las tres sociedades indígenas fueguinas bajo estudio

La sociedad Shelknam tradicional se caracterizaba por un modo de vida cazador-recolector con movilidad nómade pedestre, habitante del norte y centro de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Su subsistencia se basaba en la caza del guanaco y la recolección de vegetales, moluscos y huevos. El guanaco proveía tanto la piel para las capas que utilizaban como vestimenta, como para el recubrimiento de las chozas que habitaban (Fitz Roy 1839; Gusinde 1982 1931; De Agostini 1956). Las familias, constituidas por matrimonios exógamos, permitían establecer lazos políticos con familias de otros territorios (Chapman 2007). Otra forma de interacción grupal era la sostenida durante la celebración de la ceremonia de iniciación masculina llamada hain. Si bien se trataba de una sociedad patriarcal, tanto las fuentes primarias como los investigadores coinciden en la ausencia de caciques o consejo de ancianos que ejercieran la autoridad (Beauvoir 2005 1915; Bridges 2005 1951). La desestructuración de la sociedad tradicional Shelk'nam se generó mediante un conjunto de factores que incluyeron la ocupación y explotación de sus tierras por parte de agentes privados, la aplicación de violencia física, matanzas y traslado forzoso de poblaciones, la actuación de agentes estatales (por ej. Policía), la acción de Misiones Salesianas en Río Grande (Argentina) y en Isla Dawson (Chile) y los efectos de nuevas enfermedades contagiosas (Goodall 1979; Gusinde 1982; Borrero 1993; Nicoletti 2008; Bandieri 2009; Nacach y Odone 2015; Fiore 2015). Actualmente, descendientes Shelk'nam se encuentran nucleados en la Comunidad Indígena Rafaela Ishton, así como también trabajando de manera individual en distintas actividades relativas a su historia y patrimonio cultural (Maldonado 2013; Pantoja 2018).

La sociedadYámana/Yagán tradicional se caracterizaba por su modo de vida cazador-recolector-pescador con movilidad nómade canoera. Su subsistencia se basaba en la caza de lobos marinos, la pesca de peces y la recolección de vegetales, moluscos y huevos (Hyades y Deniker 2007 1891; Lothrop 1928; Gusinde 1986 1937). El nomadismo se relacionaría con la distribución abundante y uniforme de los recursos, haciendo posible y poco riesgoso el cambio usual de localidad (Orquera y Piana 1999). Los campamentos, constituidos por chozas construidas con troncos, ramas y hojas, eran habitadas por una familia, que podía asociarse transitoriamente a otras en circunstancias sociales particulares, como el consumo de una ballena varada o las ceremonias de iniciación chiéjausy kina (Orquera y Piana 2015). La familia era la unidad social fundamental, e incluso en esos momentos de agrupación se mantenía la ausencia de jefes y la organización igualitaria (Gusinde 1986 1937; Bridges 2005 1951). En la desestructuración de la sociedad Yámana/Yagán se conjugaron también varios factores, incluyendo la ocupación y explotación de sus tierras y recursos marinos por parte de agentes privados (por ej. explotación de lobos marinos), la actuación de agentes estatales (por ej. Prefectura), la acción de Misiones Anglicanas en Ushuaia (Argentina) y Tekenika (Chile) -entre otras- y los efectos de nuevas enfermedades contagiosas (Gusinde 1986; Goodall 1979; Orquera 2002; Orquera y Piana 2015). Actualmente, descendientes Yagan habitantes en Chile se encuentran nucleados en la Comunidad Yagan Bahía Mejillones (Isla Navarino), mientras que descendientes habitantes en Argentina se encuentran organizados en la Comunidad Indígena Yagan Paiakoala de Tierra del Fuego (Ushuaia, Isla Grande de Tierra del Fuego) (Vargas 2017).

La sociedad tradicional Alakaluf/Kawésqar se caracterizaba como cazadora-recolecto-ra-pescadora con movilidad nómade canoera y su subsistencia también se basaba en la caza de pinnípedos, la pesca de peces y la recolección de vegetales y moluscos (Skottsberg 2004 1911; Lothrop 1928; Emperaire 2002 1958). Los lobos marinos proveían el alimento y la materia prima para la vestimenta, la cobertura de las chozas y el aceite (Gusinde 1991 1974). La movilidad canoera era factible también por la ausencia de diferencias estacionales en la oferta de los recursos y su distribución homogénea en el territorio (Coppinger 2007 1883; Emperaire 2002 1958). Las chozas, de forma cónica o de domo, construidas con troncos y cubiertas con piel de lobo marino eran habitadas por pequeños grupos familiares que se reunían para la celebración de las ceremonias de iniciación yinciháua y kalakai (Gusinde 1991 1974). Entre los Alakaluf/ Kawésqar tampoco se ha registrado la existencia de jefes ni jerarquías sociales marcadas (Em-peraire 2002 1958). Esta sociedad también sufrió una profunda desestructuración a partir de la ocupación y explotación de sus tierras por parte de agentes privados, la violencia y relocalización forzosa de grupos en la Misión Salesiana de Isla Dawson (Chile), el efecto de enfermedades contagiosas desconocidas y la acción de agentes gubernamentales chilenos (ídem; Gusinde 1991). Actualmente, descendientes de esta sociedad se encuentran nucleados en la Comunidad Kawésqar de Puerto Edén (Chile).

La formación de la colección de imágenes utilizadas en nuestra investigación implicó buscar e identificar fotografías de indígenas fueguinos en un total de 23 archivos2 y 69 publicaciones, seleccionadas sobre la base de que incluyeran la representación de al menos un indígena fueguino y/o una estructura indígena fueguina. La adscripción étnica de los sujetos fotografados se realizó en función de varios criterios complementarios: a) la adscripción por parte del archivo donde se resguarda la imagen, b) los epígrafes de los fotógrafos, c) la cultura material manipulada por los sujetos fotografados (vestimenta, ornamentos, instrumental, etc.3). De esta manera, conformamos una muestra total de 1161 fotografías etnográficas de indígenas fueguinos, de las cuales 288 incluyen estructuras, tanto indígenas como occidentales4, conteniendo: a) el caso Shelknam, con 147 fotografías obtenidas por al menos5 17 fotógrafos entre 1886 y 1973; b) el caso Yámana/ Yagán, con 95 fotografías producidas por al menos 16 fotógrafos entre 1882 y 1953 y c) el caso Alakaluf/Kawésqar, con 46 fotografías obtenidas por al menos 13 fotógrafos entre 1881 y 1971.

TEORÍA Y METODOLOGÍA: ESTRUCTURASY PAISAJES EN EL REGISTRO FOTOGRÁFICO

Para el desarrollo del presente análisis hemos combinado dos líneas teóricas: una relativa al uso de las fotografías como artefactos que documentan datos sobre el pasado humano reciente y otra sobre los usos del espacio y construcciones del paisaje mediante prácticas socioculturales que implicaron tanto la producción y uso de estructuras, como la formación de un paisaje arqueológico luego de que dichas estructuras fueran abandonadas.

Teóricamente entendemos a las fotografías como artefactos o índices de los referentes ubicados frente al dispositivo fotográfico (Peirce 1995), subrayando la existencia de una conexión física entre el operador de la cámara, el dispositivo fotográfico y el referente representado. Así, aunque el referente haya desaparecido, su huella visual impresiona al espectador posteriormente a la toma (Kossoy 2001; Barthes 2004) y, aunque las imágenes fotográficas puedan reproducirse -y editarse- técnicamente (Benjamin 2015), el negativo que captó originalmente al referente es tan único como el referente. De esta manera, la fotografía remite siempre a la existencia de ese referente real representado, convirtiéndose en evidencia de una realidad pasada (Dubois 2008), en un documento de valor histórico con alta capacidad testimonial (Freund 2015 1974; Burke 2005).

Siguiendo esta postura teórica, planteamos el enfoque metodológico de la "arqueología visual", que entiende la fotografía como un artefacto socialmente construido que registra tanto la visión del fotógrafo como la materialidad del referente real representado (Fiore 2007; Fiore y Varela 2009). La fotografía es así generada a partir de un "encuentro de subjetividades" que está sujeto a los diferentes sesgos que emanan de los distintos grados de libertad de cada uno de los agentes intervinientes: fotógrafo y fotografado (Fiore 2005). Aunque los fotógrafos tienen mayor poder de decisión sobre la imagen, ya que controlan más estadios de su producción -la toma, el revelado, el positivado y la circulación-, no anulan el margen de injerencia de los sujetos fotografados respecto de su propia representación (Fiore 2007). En tal sentido, dado que en el acto fotográfico se combinan de manera activa las agencias de fotógrafo y fotografado/s, el análisis de las fotografías permite rastrear las huellas visuales de ambas agencias (Giddens 1995; Bourdieu 1999; Fiore 2007).

Para aplicar esta metodología es imprescindible evaluar los procesos de formación del registro fotográfico (Fiore 2007, 2018; Fiore y Varela 2009; Butto 2016). En el caso que nos ocupa, se han seguido los siguientes criterios: a) no se tomaron en cuenta las fotografías con adscripción social/ étnica dudosa; b) se evaluaron los corpus de fotografías de cada sociedad para evitar repeticiones de una misma toma (lo cual aumentaría ficticiamente la muestra); c) se analizaron los objetivos, tiempo de estadía y vínculos del/la fotógrafo/a con los grupos fotografados, a fin de conocer los sesgos de cada fotógrafo/a al efectuar las tomas;6 d) se redujo la cantidad de estructuras analizadas al eliminar las tomas repetidas de una misma estructura, registrando una única vez la asociación entre estructura y paisaje. Los resultados no son considerados como directamente representativos de la frecuencia de emplazamientos de estructuras de una sociedad en un tipo de paisaje, ya que estas tomas tienen sesgos por las posibilidades, intereses y capacidades técnicas de los/as fotógrafos/as para acceder a cada lugar, así como por las actitudes de los indígenas respecto de su registro fotográfico. Sin embargo, el análisis de todas las fotos de estructuras y paisajes disponibles en la muestra permite elaborar tendencias sobre la base de múltiples imágenes de distintos/ as fotógrafos/as en distintas expediciones, fechas y contextos, aumentando su confabilidad. Por lo tanto, la información fotográfica es analizada como un proxi respecto del uso del espacio y construcción del paisaje, sin considerarla un refejo directo de las formas de ocupación humana del espacio en Tierra del Fuego.

La segunda línea teórica se centra en la concepción de paisaje como un producto sociocul-tural conformado simultáneamente por el entorno físico o medioambiental, el entorno material y socialmente construido, en el que se producen las prácticas socioeconómicas y las relaciones entre individuos y grupos y la interacción, percepción, valoración y simbolización de dichos entornos (Cosgrove 1984; Criado Boado 1999). De esta manera, los grupos humanos no solo viven en un entorno físico, sino que crean su propio entorno para vivir, habitándolo, construyéndolo y semantizándolo (Godelier 1989; Anschuetz et al. 2001; Acuto 2013). Dichas prácticas son "constructoras de paisaje" en tanto que no solo modifican el entorno físico natural durante la acción y generan entornos socialmente producidos, sino que dejan huellas materiales, algunas de las cuales se transforman en señales de agencia humana en el registro arqueológico. Así, el paisaje es el ámbito en el que se inscribe la vida social (Lefebvre 1974) y cumple por lo tanto un rol clave en el proceso de producción y reproducción de prácticas y relaciones sociales (Bourdieu 1973). Esta noción de paisaje implica una síntesis de la dimensión física del medio natural con la dimensión social/material y simbólica de un grupo humano (Ingold 1986; Criado Boado 1999; Anschuetz et al. 2001), cuya subdivisión en dimensiones es exclusivamente analítica, pero no ontológica.

Dado que los paisajes son socialmente producidos, los cambios sociales transforman los paisajes (Contrera Delgado 2005) y la introducción de un grupo humano con sus propias pautas culturales en un espacio previamente ocupado por otras poblaciones implica la construcción de un nuevo paisaje (Cosgrove 1984), mediante la supresión y/o incorporación de elementos del anterior. Por lo tanto, consideramos fundamental estudiar no solo los paisajes construidos por las poblaciones indígenas, sino también las variaciones de éstos a partir de los procesos de contacto y la instalación de los agentes occidentales en los territorios ancestrales indígenas. Planeamos entonces estudiar las distintas formas de ocupar7 y habitar8 los paisajes de cada una de las sociedades, tanto indígenas como occidentales, a partir de las estructuras que concretaron dicha construcción de los paisajes.

Siguiendo estos criterios, el análisis del corpus de estas 288 fotografías se focalizó en: a) la identificación del origen cultural de las estructuras; b) su tipo doméstico o ceremonial; c) la cantidad de estructuras registradas en una misma imagen; d) su emplazamiento en distintos paisajes naturales fueguinos -bosque, estepa, costa, etc.-; y e) la identificación de coexistencia de estructuras de origen indígena y occidental.

Respecto de la identificación del origen cultural de las estructuras fotografadas, el principal criterio seguido es el morfológico, guiado por las descripciones provistas por las fuentes histó-rico-etnográficas (Fitz Roy 1839; Coppinger 2007 1883; Gusinde 1982 1931, 1986 1937, 1991 1974; Bridges 2005 1951; De Agostini 1956; Emperaire 2002 1958) y por los registros visuales-dibujos, grabados, pinturas- (Penhos 2005). Este trabajo no se centra en analizar las técnicas de construcción, los tipos de materiales, ni su origen autóctono o alóctono, ya que serán tema de futuras investigaciones. En tal sentido, si una estructura tiene una morfología adscribible a un origen indígena, incluso si está parcialmente construida utilizando materiales alóctonos, será clasificada como indígena. Los datos acerca del carácter doméstico o ceremonial resultan de singular importancia en la evaluación de las formas específicas de cada tipo de estructura, las cuales son descriptas y evaluadas, aunque no son el eje de este trabajo. A su vez, la cantidad de estructuras en una misma imagen, tanto indígenas como occidentales, refere a los patrones de asentamiento de cada una de las sociedades bajo análisis, es decir, a sus formas de distribución en el espacio (Trigger 1967; Binford 1980). Esta variable de análisis aporta información sobre las formas de interacción social entre las personas que habitaron dichas estructuras de manera simultánea, así como también permite sugerir la existencia de reutilización de espacios previamente habitados cuando se registra una estructura en funcionamiento y otra abandonada. Evaluamos especialmente el emplazamiento de las distintas estructuras en los diversos paisajes naturales de la región, a fin de identificar si existen asociaciones claras entre un tipo de estructura y un tipo de paisaje. Al respecto, las comparaciones entre los emplazamientos de las estructuras indígenas domésticas y las ceremoniales permite evaluar si las actividades domésticas y ceremoniales compartían el mismo tipo de paisaje, o si las ceremonias eran desarrolladas en espacios diferenciados de los domésticos. El emplazamiento de las estructuras indígenas y de las estructuras occidentales resulta relevante para evaluar si ocupan los mismos paisajes -exponiendo a los indígenas al contacto cotidiano con los agentes occidentales- o si, por el contrario, ocuparon paisajes diferenciados y separados espacialmente. A su vez, el análisis de la coexistencia de estructuras indígenas y occidentales en los mismos paisajes informa sobre los procesos de ocupación de los territorios indígenas por parte de la sociedad occidental y de los consecuentes procesos de contacto entre ambas comunidades, entendido el contacto en términos de negociación espacial entre dos comunidades desiguales (Buscaglia 2011). Así, resulta necesario considerar los escenarios particulares del contacto para indagar en la heterogeneidad de los agentes involucrados (ídem) y obtener datos certeros acerca de los vínculos que establecieron las sociedades fueguinas con los distintos agentes gubernamentales y privados con quienes entraron en contacto.

ANÁLISIS: DE ESTRUCTURAS ENTRE BOSQUES Y COSTAS Paisajes y estructuras en fotografías asignadas a grupos Shelknam

Contamos con un total de 147 fotografías que incluyen estructuras adscriptas al pueblo Shelknam, entre las que predominan, tanto en número como en variedad, las estructuras foráneas -casas, cercos, iglesias, edificios misionales, carpas- frente a dos tipos de estructuras autóctonas: las chozas -domésticas y ceremoniales- y los paravientos.

Entre las estructuras indígenas resaltan las chozas domésticas, de morfología cónica y planta circular/ovoidal, construidas con postes semirrectos de madera, enterrados y con sus extremos apoyados entre sí mediante horquetas naturales de ramas y cubiertas por cueros de guanaco (Bridges 1951; Gusinde1982 1931; De Agostini 1956). Estas estructuras eran relativamente permanentes, puesto que no se desmontaban ni trasladaban (ídem) y cumplían funciones domésticas o ceremoniales. Contrariamente, los paravientos eran estructuras desmontables y portables, de morfología semicircular abierta y sin techo, construidos con un conjunto de parantes de madera relativamente delgados y fexibles, sobre los cuales se apoyaban cueros de guanaco (ídem). Estas estructuras, más pequeñas que las chozas, eran útiles para funciones logísticas (Borrero 2007).

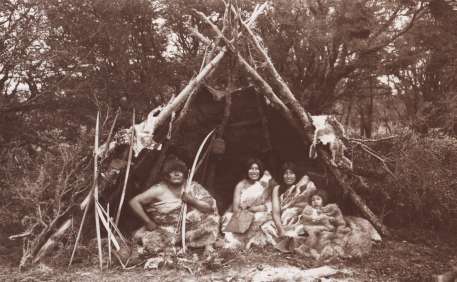

De un total de 34 fotografías que registran chozas, 27 son chozas domésticas distintas sin repeticiones, ya que 2 fotos muestran varias chozas diferentes y 3 chozas fueron fotografadas múltiples veces Esas 27 chozas domésticas aparecen emplazadas mayormente en paisajes de bosque (48%, n=13) (como en la figura 2)., estepa (30%, n=8) y costa (7%, n=2).

Ocho fotografías registran chozas ceremoniales en las que se celebraba el hain y documentan tres chozas distintas (sin repeticiones), dos registradas por Gusinde en 1923 y otra por Bridges ca. 1910. Las fotos de las chozas del hain las registran aisladas del resto del campamento; emplazamiento vinculado al objetivo de mantener la distancia entre la choza ceremonial y las chozas domésticas, a fin de proteger el secreto de las actividades rituales (Bridges 2005 1951; Gusin-de1982 1931; Chapman 2007). Las tres chozas del hain se emplazaron en paisajes de bosque, en coincidencia con la materialización de la mitología Shelk'nam que sustenta el desarrollo de esta ceremonia (Gusinde1982 1931). Tanto su aislamiento espacial como el escaso número de fotógrafos que las documentaron, sugieren que estas chozas habrían generado un "paisaje sagrado" al cual pocos observadores occidentales tuvieron acceso y del cual incluso mujeres y niños She-lk'nam estaban excluidos (ídem). Llamativamente, hay registros escritos, pero no fotográficos, de las chozas domésticas que acompañaban esta ceremonia y que se ubicaban en la zona opuesta al claro del bosque donde estaba la choza ceremonial (ídem). Dicha estructuración espacial ha sido confrmada arqueológicamente para otro hain, ubicado en el río Ewan, donde se excavaron una choza ceremonial y chozas domésticas dispuestas según ese mismo modelo (Mansur y Pique 2012).

Los paravientos fueron registrados en 18 fotografías, que muestran un total de 14 distintos sin repeticiones, de los cuales la mayoría aparecen emplazados principalmente en paisajes de bosque (72%, n=10) y en menor proporción en paisajes de estepa (28%, n=4) (figura 3). En comparación con las chozas domésticas (n=27), la frecuencia de paravientos (n=14) representa casi el 50% de las primeras, lo cual implica que: a) las primeras eran más frecuentemente registradas pese a no ser transportables y; b) las segundas eran altamente registradas pese a que eran transportables, lo cual reduce las chances de hallarlas en el territorio. Ello indicaría que las actividades logísticas asociadas a éstas eran considerablemente habituales.

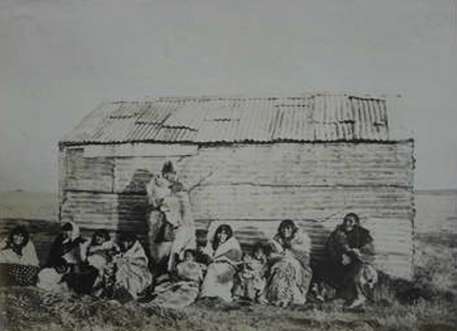

Las estructuras occidentales son mayores en cantidad y en variedad. Entre ellas resaltan las casas (32 registradas en 29 fotografías), cuya mayoría aparece emplazada en paisajes de estepa (47%, n=15 de 32 fotografías con casas) y en menor medida en paisajes de bosque (9%, n=3) y urbanos (9%, n=3). A su vez, muchas tomas fotográficas de casas fueron obtenidas en el interior de éstas (35%, n= 11), impidiendo la identificación de su lugar de emplazamiento. Algunas de esas casas parecen haber sido de uso indígena ya que tres imágenes muestran a grupos de Shelknam, algunos con vestimenta autóctona y otros con vestimenta occidental, apoyados en el frente de casas de hojalata (como en la figura 4). Al respecto, algunos autores señalan que "algunas de las familias Onas vivían en cabañas de madera modernas, de una o dos piezas y cubiertas de hojalata" (Koppers 1997 1924:39), pero que esa era una excepción, porque preferían seguir viviendo en sus chozas tradicionales. Algo similar afrmaba Marabini (1906 en Fiore 2015), en cuanto a que los indígenas debían ser buscados en los bosques para ser "reducidos" en las misiones. El autor documenta las condiciones edilicias occidentales en las cuales se los albergaba y de las cuales algunos escapaban. Así, estas estructuras remiten especialmente a la presencia de las misiones salesianas y las estancias laneras en territorio fueguino hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX9 (Nicoletti 2008; Bandieri 2009).

Figura 2. Choza Shelknam. Fotógrafo Alberto María De Agostini, 1924

Figura 3. Paravientos Shelknam en las cercanías de la Misión Salesiana de Río Grande. Fotógrafo desconocido, 1908

Asociadas a las misiones religiosas aparecen las fotografías de iglesias o edificios misionales (n=3), de los cuales la mayoría se ubican en paisajes de estepa (67%, n=2). Otra estructura occidental fotografada son los cercos (n=5), algunos de los cuales pertenecen a espacios domésticos, como estancias (n=4) y otros a espacios misionales (n=1). En ambos casos la mayoría de los cercos se vincula con paisajes de estepa. De esta manera, las estructuras asociadas a las misiones salesianas -iglesias, casas y cercos-fueron fotografadas mayormente en paisajes de estepa, diferenciados de los paisajes de bosque en que fueron fotografadas la mayoría de los paravientos y las chozas Shelknam -domésticas y ceremoniales-.

Fueron fotografadas también algunas estructuras occidentales móviles: cuatro imágenes de carpas retratan tres carpas distintas, todas ellas en paisajes de bosque. Dos de estas imágenes muestran la misma carpa cuadrangular de tela, en la que un misionero vestido con sotana -que en una de las imágenes sostiene un libro- está parado frente a un grupo de Shelknam que parecen escucharlo atentos. Otra imagen, obtenida por Gusinde, muestra una carpa cónica de tela en medio del campamento Shelknam de Río Fuego en 1919.Otra imagen muestra una carpa cónica y dos carpas cuadrangulares con un grupo de ocho varones, de ascendencia indígena, con vestimenta occidental civil que portan hachas y están rodeados de árboles caídos, permitiendo inferir que se trata de empleados forestales.

Figura 4. Casa occidental en la Misión Salesiana de Río Grande. Fotógrafo desconocido, 1909

Otras estructuras occidentales que sirvieron para crear escenarios "neutros" donde retratar a los indígenas son las paredes (n=19 fotografías con paredes) y los telones fotográficos (n=32 fotografías con telones), de los cuales algunos estaban pintados (n=3). Estas estructuras cumplieron una función descontextualizadora y ocultan los paisajes donde fue obtenida la toma; sin embargo, son informativas respecto del uso de paredes y telas para fotografar a los Shelknam en el campo y/o en estudios fotográficos en territorio fueguino, específicamente en Punta Arenas. Al respecto, allí hubo seis fotógrafos aficionados que ejercieron su profesión entre 1890 y 1900, dos de los cuales instalaron sus establecimientos fotográficos en esa ciudad (Villegas 2001). Aunque los establecimientos se dedicaban a la obtención de retratos de la elite chilena, no descartamos la posibilidad de que hayan podido tomar algunos retratos de indígenas fueguinos, para luego vender las tomas fotográficas como postales o como parte de álbumes con vistas de la región (Bajas 2005).

Tres fotografías muestran el solapamiento de estructuras occidentales (casas de madera con techo a dos aguas o carpas) con chozas cónicas indígenas en un mismo locus de paisaje: una en bosque y dos en estepa. La fotografía obtenida en el bosque por Gusinde en 1920 muestra el campamento Shelknam de Lago Fagnano, en el que conviven una gran choza tradicional Shelknam con una cabaña construida con troncos, especialmente para Gusinde. Las fotografías obtenidas en la estepa, también por Gusinde, muestran el campamento Shelknam de las cercanías de Río Fuego. Una de las imágenes permite ver dos casas con techo a dos aguas en convivencia con cinco chozas cónicas tradicionales Shelknam ubicadas próximas o incluso entre las casas, y la otra imagen muestra una carpa cónica de tela en convivencia con dos chozas cónicas tradicionales Shelknam. Así, estas imágenes permiten visualizar un elemento crucial del proceso de contacto de los Shelknam con la sociedad occidental, materializado en la interacción espacial entre estructuras.

Estos datos sugieren que el contexto espacial y paisajístico de las chozas (domésticas y ceremoniales) y paravientos constituye una tendencia coherente con el modo de vida cazador-recolector pedestre de los Shelknam, que incluía el traslado de los grupos desde la estepa al bosque para tareas de diversa índole -desde logísticas hasta ceremoniales- (Fitz Roy 1839; Gusinde 1982 1931; Bridges 2005 1951; De Agostini 1956; Borrero 2007). Contrariamente, las casas occidentales se concentran principalmente en los paisajes de estepa (Butto 2016). Esta diferenciación no parece ser resultante de limitaciones de traslado de los fotógrafos y sus equipos, ya que, de ser así, debería existir una coincidencia entre las estructuras respecto del paisaje fotografado. Así, las fotografías no registran el emplazamiento frecuente de estructuras indígenas en la estepa, pero sí corroboran visualmente la información histórico-etnográfica que refere a la estrategia de refugio llevada adelante por los Shelk'nam a partir de la ocupación de la estepa en el siglo XIX por parte de agentes occidentales (mineros, estancieros, empresarios forestales, etc.), así como también de la estrategia de escape de la presencia de las misiones salesianas (Koppers 1997 1924; Bridges 2005 1951; Borrero 2007; Chapman 2007; Nicoletti 2008; Fiore y Varela 2009; Casali 2012-13; Fiore 2015).

Podemos entonces realizar algunas inferencias y desarrollar expectativas relevantes para el registro arqueológico contemporáneo a las fotografías etnográficas para el período bajo estudio. En primer lugar, casi la totalidad de las fotos de chozas Shelknam muestran solo una choza (91%, n=31 de 34 fotos con chozas domésticas y ceremoniales), mientras que solo una muestra dos (3%) y una muestra cinco chozas juntas (3%). Algo similar sucede con los paravientos: la mayoría aparecen aislados (78%, n=14 de 18 fotos con paravientos), una sola foto muestra la coexistencia de dos paravientos (5%), una muestra la coexistencia de un paravientos con una choza (5%) y dos muestran cuatro paravientos juntos (11%). De esta manera, las fotografías etnográficas no muestran aglomeración de sitios de habitación, sino estructuras aisladas dispersas en el paisaje. Esto es concordante con los modelos de movilidad de grupos cazadores-recolectores forager (Binford 1980) o traveller (Bettinger1999), en los que predomina un alto grado de movilidad de grupos de pequeño tamaño, sin altas concentraciones de población salvo en situaciones particulares (Borrero 2007). A su vez, los sitios de habitación Shelknam, tanto las chozas como los paravientos, fueron principalmente fotografados en los paisajes de bosque, seguidos en menor proporción por paisajes de estepa. El patrón de visibilidad fotográfica resulta entonces inverso a la expectativa de visibilidad arqueológica, ya que los paisajes de bosque posibilitan una menor visibilidad y una mayor obtrusividad comparativa con los paisajes de estepa, tanto en la identificación de sitios como de materiales en superficie (Schififer 1987; Scheinsohn2001).

Paisajes y estructuras en fotografías asignadas a grupos Yámana/Yagán

Dentro del corpus de fotografías de Yámana/Yagán, 95 imágenes incluyen estructuras, entre las cuales predominan en cantidad y variedad las occidentales por sobre las indígenas. Así, las estructuras autóctonas tendrían menor variabilidad morfológica -y mayor estabilidad en el patrón constructivo/funcional de las unidades- que las occidentales.

Entre las estructuras indígenas resaltan las chozas con forma cónica o de domo, que consistían en construcciones tradicionalmente producidas con troncos fexibles, ramas y hojas (Hyades y Deniker 2007 1891). Las 40 fotografías que incluyen chozas retratan un total de 27 distintas sin repeticiones, formas, entre las domésticas predominan las de morfología de domo (74%, n=14 de 19 chozas domésticas distintas) y en las ceremoniales hay tanto formas de domo (50%, n=4) como cónicas (50%, n=4 de 8 chozas ceremoniales distintas). Las chozas domésticas en domo fueron fotogra-fadas mayormente en paisajes de bosque (93%, n=13 de 14 chozas domo domésticas), mientras una minoría lo fue en paisajes de costa (7%, n=1). De las escasas chozas cónicas domésticas, la mayoría fue fotografada en paisajes de bosque (80%, n=4 de 5 chozas cónicas domésticas) y una minoría en paisajes de costa (20%, n=1).

Las chozas ceremoniales, donde se celebraban las ceremonias de iniciación del kina y el chiéjaus, fueron repetidamente fotografadas: las mismas 4 chozas cónicas fueron registradas en un total de 10 fotografías y otras 4 con forma de domo fueron registradas en 6 fotografías. Esta repetición delata el interés que despertaron las ceremonias en los pocos fotógrafos que las presenciaron e incluso formaron parte de ellas (Gusinde1986 1937; Koppers 1997 1924). De estas estructuras ceremoniales, todas las chozas, tanto cónicas como de domo, se emplazan en paisajes de bosque (n=8). A partir de los emplazamientos, tamaños de las chozas y los epígrafes de las imágenes, es posible inferir que las chozas cónicas fueron las estructuras donde se celebró el kina, mientras las chozas en domo fueron las estructuras donde se celebró el chiéjaus10 (figuras 5 y 6).

Llamativamente, pese a que el modo de vida yámana/yagán era fundamentalmente canoero y litoral, las ocupaciones en tierra aparecen más frecuentemente fotografadas en paisajes de bosque que de costa. Esto podría relacionarse con que el bosque está ampliamente extendido en el territorio e incluso próximo a la costa; además, la cámara puede haber estado instalada en la costa enfocando hacia el bosque sobrerrepresentándolo en detrimento de la costa.

Otro dato relevante es la presencia/ausencia de concheros asociados a las chozas yámana/ yagán. Este tema aún no fue abordado en los análisis de fotografías etnográficas y resulta de suma importancia para contribuir a evaluar los procesos de formación de sitios y paisajes arqueológicos.

Figura 5. Choza yámana/yagán con morfología de domo con conchero. Fotógrafos Edmond Doze y Jean Louis Payen, 1882-1883

Figura 6. Choza yámana/yagán con morfología cónica. Fotógrafa Grete Mostny, 1946

De un total de veintisiete chozas fotografadas -sin repeticiones-, solo seis permiten divisar la presencia fehaciente de concheros en las imágenes. Esos seis concheros aparecen emplazados principalmente junto a chozas con forma de domo (67%, n=4 de 6 concheros), aunque también junto a chozas cónicas (33%, n=2). Llamativamente, la mayoría de esos concheros fueron registrados vinculados a paisajes de bosque (83%, n=5 de 6 concheros) y en menor medida en paisajes de costa (17%, n=1). Esto conlleva una importante implicancia comportamental y arqueológica, ya que sugiere que, o bien este bosque se encontraba en proximidades de la costa, o bien los moluscos cuyas valvas conforman cada conchero habrían sido transportados hacia proximidades del bosque para su consumo, contribuyendo a constituir -posteriormente a su descarte- un sitio de conchal emplazado en dicho paisaje. La dinámica de crecimiento de los bosques genera cambios en sus áreas de extensión a lo largo del tiempo, por lo cual la formación inicial de esos sitios podría haber estado más alejada de la línea de bosque. Sin embargo, el hecho de que las fotografías muestren capas de valvas visibles en superficie que no están totalmente cubiertas por champa ni sedimento sugiere que los concheros continuaban en formación -y los sitios en utilización- en contextos de bosque.

Entre las estructuras occidentales resaltan las casas que, a diferencia de las estructuras indígenas, aparecen emplazadas en conjunto: en 17 fotografías aparecen registradas 24 casas, evidenciando un patrón de asentamiento aglomerado, muy distinto del patrón de asentamiento yámana/yagán que nunca conformó poblados (Orquera y Piana 2015). La mayoría de las casas fotografadas se emplazan en paisajes de costa (46%, n=11 de 24 casas), de bosque (21%, n=5) o de estepa (8%, n=2). Otras imágenes no permiten identificar los paisajes (25%, n=6) ya que fueron encuadradas en planos cortos (n=4) u obtenidas en el interior de las viviendas (n=2), descontextualizando así el entorno en que se insertaban. De estas casas, la mayoría son viviendas privadas (46%, n=11), otras pertenecen a misiones anglicanas (21%, n=5) -de las cuales una imagen retrata la misión de Ushuaia (1869-1888) y otra la misión de Tekenika (1892-1907)-11 y una imagen retrata la estación instalada por la Misión Científica Francesa al Cabo de Hornos (1882-3).12

Otras estructuras occidentales asociadas a las casas privadas y misionales son los cercos de madera que delimitan las propiedades privadas. Entre ellas, resaltan los de casas privadas (36%, n=5 de 14 cercos fotografados), los blancos del jardín de la misión anglicana de Ushuaia (28%, n=4) y los de las estancias (22% n=3); dos de ellos de la estancia de Punta Remolino, fundada en 1899 por el pastor anglicano John Lawrence. La mayoría de los cercos fueron fotografados en paisajes de bosque (64%, n=9), otros en costa (21%, n=3) y otros en paisajes desconocidos por el uso de planos fotográficos cortos (14%, n=2).

Llamativamente, las estructuras occidentales más fotografadas son aquellas que permitieron crear escenarios "neutros" y tomar retratos descontextualizados de los indígenas: telones fotográficos (n=15), paredes de casas (n=2) y puertas (n=1). A diferencia de los retratos tomados a los Shelknam en estudios fotográficos de la ciudad de Punta Arenas, los retratos de los Yámana/ Yagán fueron obtenidos por fotógrafos que entraron en contacto con estas comunidades en sus propios territorios (Fiore y Varela 2009, Butto 2016).

Por otro lado, cinco fotografías dan cuenta de la convivencia de estructuras indígenas con estructuras occidentales: a) una, obtenida en 1894, muestra una choza doméstica en forma de domo con un cerco de madera atrás, en un paisaje de costa; b) una fotografía, obtenida en 1907 por Furlong, muestra el emplazamiento de una choza cónica doméstica en el terreno de la misión anglicana de Tekenika, en un paisaje de costa y c) tres fotografías -dos de ellas obtenidas por Gusinde- muestran el emplazamiento de una choza ceremonial con forma de domo del chiéjaus celebrado en 1920 en la estancia de Punta Remolino, en paisaje de bosque.

Así, no solo encontramos un solapamiento espacial entre las estructuras occidentales introducidas en el territorio fueguino, que parecen haber sido emplazadas en los mismos paisajes de bosque y costa donde tradicionalmente se emplazaban las chozas yámana/yagán (Hyades y Deniker 2007 1891), sino que hay registros de coexistencia de ambos tipos de estructura en las mismas localidades en algunos momentos del proceso de contacto. Este registro visual refuerza la noción de que las poblaciones occidentales habrían ocupado de manera efectiva (Borrero 1994) el seno mismo del territorio yagán, llevando a que parte de las comunidades indígenas interactúen cotidianamente con grupos occidentales (Bridges 2005 1951; Gusinde1986 1937; Koppers 1997 1924).13

Estos datos permiten inferir algunas expectativas acerca del registro arqueológico contemporáneo a las fotografías etnográficas de Yámana/Yagán. En primer lugar, casi la totalidad de las imágenes de chozas yámana/yagán, tanto las de morfología de domo como las cónicas, muestran solo una choza (98% de 40 chozas), mientras solo una muestra dos chozas juntas, una en forma de domo y una cónica, ambas domésticas -aunque la choza cónica parece estar abandonada-. De esta manera, las fotografías etnográficas no muestran aglomeración de sitios de habitación ni de sitios ceremoniales, sino estructuras aisladas dispersas en el paisaje, en coincidencia con el modelo de ocupación del espacio basado en la estructuración de los recursos litorales aprovechados por esta economía cazadora-recolectora de grupos pequeños, dispersos y altamente móviles (Orquera y Piana 1999). En segundo lugar, los sitios domésticos yámana/yagán, tanto las chozas en forma de domo como las cónicas, fueron especialmente registradas visualmente en los paisajes de bosque (89%, n=17 de 19 chozas domésticas) y costa (11%, n=2). Pero los sitios ceremoniales (que corresponden al chiéjaus y el kina, registradas ambas por Gusinde) parecen haberse concentrado solo en los paisajes de bosque (100%, n=8). En tercer lugar, las fotografías muestran un solapamiento entre las estructuras indígenas y las occidentales en los mismos paisajes de bosque y costa. Incluso existen varias tomas fotográficas (n=5) que muestran la convivencia de las estructuras indígenas con las occidentales en el mismo locus. Por lo tanto, las fotografías etnográficas dejan ver un escenario de estructuras yámana/yagán aisladas y dispersas en paisajes de bosque y costa, pero con casos de emplazamientos en proximidades de estructuras de estancias y misiones religiosas. Esto sugiere una posible transformación de parte del patrón de construcción del paisaje indígena a partir de la instalación permanente de agentes occidentales en su territorio. Así, los datos generados a partir del registro fotográfico sugieren que es esperable que en el registro arqueológico de momentos de contacto existan: a) sitios indígenas aislados; b) sitios indígenas próximos entre sí, pero con fechados no coetáneos, evidenciando ocupaciones no simultáneas; c) sitios indígenas próximos y con fechados coetáneos, menos frecuentes y esperables especialmente para situaciones de agregación tales como ceremonias de iniciación -cuyo registro fotográfico es sesgado, ya que no permite observar el complejo completo de sitios asociados para celebrar los chiéjaus y kina-14; y d) sitios indígenas próximos a sitios occidentales, con fechados que evidencien ocupaciones simultáneas.15 El último caso mencionado implica entonces el paso de un modo de vida enteramente cazador-recolector, con alta movilidad pedestre y canoera, característico del modelo definido por Orquera y Piana (1999) y consistente con los modelos de foragers (Binford 1980) y travellers (Bettinger 1999), a un modo de vida parcialmente sedentario, con un estrecho vínculo de interacción con grupos occidentales que ya han ocupado de manera efectiva (Borrero 1994) parte del territorio yámana/yagán.

Paisajes y estructuras en fotos asignadas a grupos Alakaluf/Kawésqar

Encontramos que entre las 46 fotografías de Alakaluf/Kawésqar que incluyen estructuras, predominan en número las occidentales por sobre las indígenas.

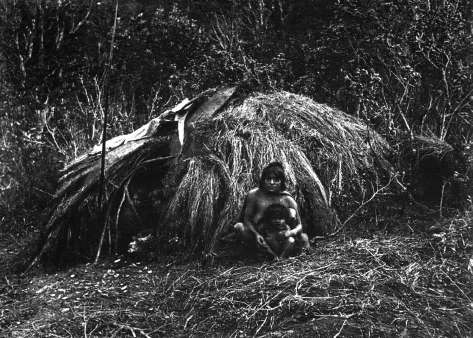

Entre las pocas estructuras indígenas documentadas prevalecen las chozas, cuyo "esqueleto es de ramas gruesas puestas en la tierra, mientras las ramas más pequeñas se entrelazan y son aseguradas por ligaduras de junco" (Coppinger 2007 1883:53). Las chozas domésticas con forma de domo (figura 7) registradas en siete fotografías, retratan un total de nueve chozas distintas-sin repeticiones, ya que una imagen registra tres diferentes-. Aquellas con morfología de domo fueron fotografadas en paisajes de bosque (56%, n=5), de costa (22%, n=2) y de estepa (11%, n=1), además de una toma muy cerrada que no permite identificar el paisaje donde se emplaza (11%, n=1). Así, pese a la baja frecuencia de tomas que las documentan, las chozas con forma de domo fueron fotografadas en la totalidad de los paisajes naturales habitados por los Alakaluf/ Kawésqar, denotando su amplia dispersión espacial. A diferencia de las fotografías de Yámana/ Yagán, en estas imágenes no es posible observar la presencia de concheros al pie de ninguna choza, imposibilitando la generación de expectativas arqueológicas acerca de la asociación de concheros con estructuras y paisajes específicos.

Figura 7. Choza alakaluf/kawésqar con morfologia de domo. Fotógrafos Anette Laming y Joseph Emperaire, 1953

Otras fotografías de chozas corresponden a estructuras que simulan ser autóctonas pero que fueron construidas para exhibir a los indígenas como parte de "zoológicos humanos" o ferias internacionales (Baez y Mason 2006). Entre ellas, dos corresponden a la misma choza, con forma aparentemente en domo (50%, n=2 de 4 fotografías con chozas de "escenificación"), construida para la exhibición antropo-zoológica del Jardind´Acclimatation de París en 1881, en la cual fue expuesto un grupo de once indígenas alakaluf/kawésqar que habían sido secuestrados en las costas del estrecho de Magallanes. Otras dos fotografías registran una estructura de toldo cuadrado con techo horizontal (50%, n=2) en la que se aloja un grupo de Alakaluf/Kawésqar aparentemente trasladado y exhibido en una feria o jardín antropo-zoológico aún no identificado (Chapman et al. 1995). Llamativamente, las características de la choza fotografada en el Jardind´Acclimatation de París son más similares a las registradas en contextos fueguinos de vida tradicional, aunque ésta tiene una altura superior y mucho más follaje al comúnmente observado en las chozas en domo fueguinas. Por su parte, las características de la choza cuadrada (de procedencia aún desconocida) son totalmente distintas a cualquier otra registrada en la muestra bajo estudio. Las estructuras de tipo choza en domo intentaron escenificar las chozas y el "ambiente" -a la manera del bioma de los animales del zoológico- en que vivían esas comunidades secuestradas de sus territorios y exhibidas en las metrópolis europeas durante el siglo XIX. Así, esta sociedad es la que cuenta con el mayor registro fotográfico de situaciones de interacción forzada con poblaciones occidentales, en las cuales las estructuras fueron artificialmente montadas para generar un aparente contexto de habitación pintoresco y de apariencia naturalista, que de ninguna manera pueden mitigar la infamia de la exhibición de personas privadas de su libertad (situación que ya tuvo sus primeras oposiciones incluso durante estas mismas exhibiciones; Baez y Mason 2006).

Cabe resaltar el hecho de que en el corpus analizado de tomas Alakaluf/Kawésqar no existen fotografías de chozas ceremoniales. Esta ausencia puede deberse al hecho de que para el momento que los contactaron los etnógrafos (Gusinde entre 1923 y 1924 y Emperaire entre 1946 y 1948), escasos individuos continuaban con su modo de vida tradicional y estaban refugiados en pequeñas localidades de los canales fueguinos (Emperaire 2002 1958). Así, Gusinde pudo fotografar a algunos individuos que interpretaron a los espíritus de la ceremonia de la yinciháua, la ceremonia secreta masculina; pero no pudo participar de una verdadera ceremonia de iniciación (Gusinde 1991 1974), impidiendo el registro de las chozas ceremoniales.

Entre las estructuras occidentales fotografadas resaltan las casas: en 13 fotografías se registran un total de 18 (algunas tomas registran varias en el mismo locus). La mayoría de estas son privadas (33%, n=6 de 18) -dos están emplazadas en Puerto Edén, localidad donde se asentaron los Alakaluf/Kawésqar desde comienzos del siglo XX (Emperaire 2002 1958)-; otras (28%, n=5) son estructuras edilicias de la misión salesiana de San Rafael que se instaló en 1889 en la isla Dawson y otras (17%, n=3) corresponden a las estructuras de la misión salesiana de la Candelaria, instalada en las cercanías de Río Grande en 1893. Una imagen (5%) fue obtenida en el interior de alguna de estas dos estructuras misionales, donde muchos individuos alakaluf/kawésqar fueron llevados a fin de ser evangelizados y "civilizados" (Aliaga Rojas 2000; Odone y Purcell 2005; Nicoletti 2008). Otras dos fotografías (11%) muestran estructuras donde posan los individuos alakaluf/kawésqar secuestrados para su exhibición en el Jardín d´ Acclimatation parisino en 1881.

La mayoría de las imágenes que incluyen casas o edificios no permiten identificar los paisajes en que se emplazan, ya sea por lo corto de los planos (33%, n=6 de 18 casas) o por tratarse de tomas de interior (17%, n=3). Sin embargo, las tomas de exterior permiten identificar el emplazamiento de las casas en paisajes de estepa (22%, n=4), costa (17%, n=3) y bosque (11%, n=2) (figura 8). A diferencia de los otros corpus de fotos, en este solo se incluyó un cerco, perteneciente al edificio de la misión salesiana de la Isla Dawson, emplazado en paisaje de estepa.

Figura 8. Mujer alakaluf en Misión Salesiana de Río Grande. Fotógrafo Alberto De Agostini, 1910-1920

Otra estructura foránea fotografada son los telones (n=15), que delatan nuevamente el interés de los fotógrafos en construir retratos despojados de todo contexto natural y cultural, a fin de resaltar los rasgos físicos de los indígenas representados, logrando "esconder" exitosamente los paisajes. Sin embargo, esos "telones" no corresponden a aquellos de los estudios fotográficos urbanos, sino que en su mayoría (80%, n=12 de 15 telones) son telas utilizadas para obtener retratos de los Alakaluk/Kawésqar que subían a los barcos que recorrían la zona -barcos parcialmente visibles en algunas tomas (Fiore y Varela 2009)-. Así, los Alakaluf/Kawésqar no fueron retratados en estudios fotográficos urbanos (cfr. caso Shelknam), sino que los fotógrafos se trasladaron a territorio indígena y obtuvieron sus retratos a bordo, durante los momentos de amarre en la costa o de visitas de los indígenas a los barcos. Dichos contactos parecen haber sido breves, ya que los retratos denotan una relación distante con los indígenas.

Llamativamente, no encontramos imágenes que evidencien la convivencia entre estructuras indígenas y occidentales. Sí parece existir -al igual que en el caso yámana/yagán- un solapamiento en los paisajes habitados tradicionalmente por los Alakaluf/Kawésqar y aquellos ocupados por los recientes pobladores occidentales: éstos ocuparon los mismos paisajes de bosque, estepa y costa donde se emplazaron tradicionalmente las chozas alakaluf/kawésqar, concretando así la ocupación efectiva (Borrero 1994) y permanente en los territorios indígenas. Esa ocupación impuso nuevas dinámicas de uso del espacio a estas comunidades fueguinas, con una menor movilidad y una mayor concentración en el espacio (Emperaire 2002 1958).

Respecto de la inferencia de expectativas acerca del registro arqueológico contemporáneo a las fotografías etnográficas, en primer lugar, la mayoría de las fotos de chozas alakaluf/kawésqar muestran solo una (67%, n=6 de 9), mientras solo una toma muestra tres (33%, n=3), todas de morfología de domo. Así, la mayoría de estas fotografías etnográficas no muestran aglomeración de sitios de habitación, sino estructuras aisladas dispersas en el paisaje, todas ellas domésticas y ninguna ceremonial. En segundo lugar, las chozas domésticas fueron especialmente registradas visualmente en los paisajes de bosque (56%, n=5), así como en la costa (22%, n=2) y la estepa (11%, n=1). En tercer lugar, las casas occidentales parecen haber sido emplazadas en los mismos paisajes que las chozas alakalauf/kawésqar, aunque en proporciones contrarias, por lo tanto, la expectativa arqueológica sería que éstas predominen en los paisajes de estepa, costa y por último de bosque, mientras que las chozas predominen en bosque, costa y estepa. Ello resulta de interés en tanto que, como mencionamos previamente, la visibilidad arqueológica en el bosque es comparativamente menor que en la estepa y la costa, razón por la cual, bajo las mismas condiciones de bosque, sería más dificultoso el hallazgo de chozas que de casas (Schififer 1987; Scheinsohn 2001). A ello se suman las técnicas y materiales constructivos, que dejan marcas diferenciales, generando aún más visibilidad arqueológica potencial para las casas que para las chozas. A su vez, podemos referir a un posible solapamiento de las estructuras indígenas y occidentales en los mismos paisajes, aunque sin documentación visual de su coexistencia en el mismo locus. A partir de estos datos visuales se podría generar una expectativa de baja copresencia de estructuras occidentales e indígenas, aunque consideramos que el bajo N de la muestra de fotografías no es suficientemente confable para sostener dicha posibilidad. Más aún, conociendo la bibliografía histórico-etnográfica de la región, es discutible que no haya existido dicha coexistencia de estructuras en las mismas localidades (Emperaire2002 1958; Lehmann Nitsche1915).

DISCUSIÓN Y REFLEXIONES FINALES: SOBRE FORMAS DE HABITAR, PAISAJES FOTOGRAFIADOS Y MIRADAS ARQUEOLÓGICAS

Centraremos la discusión de los resultados en la integración comparativa de las variables previamente analizadas para cada caso de estudio: el origen de las estructuras fotografadas, su carácter doméstico o ceremonial, el patrón de asentamiento, el emplazamiento de las distintas estructuras en el paisaje y el solapamiento -o no- de las estructuras indígenas y occidentales. A partir de estos resultados, se derivarán sintéticamente expectativas arqueológicas, las cuales deben ser consideradas solamente como orientaciones a partir del registro fotográfico, requiriéndose la combinación con otras líneas de evidencia (por ej. registro histórico-etnográfico escrito, análisis de geoformas, estudios paleoambientales, etc.) para su correcta aplicación a casos de estudio específicos.

El primer patrón que emerge del examen comparativo de las fotografías de estas tres sociedades indígenas muestra un predominio de las estructuras de origen occidental por sobre las de origen indígena. Ese predominio resulta mayor en el caso alakaluf/kawésqar (80%), pero es también significativo en el caso Shelknam (62%) y más balanceado en el caso yámana/yagán (53%) (tabla 1) y establece una expectativa fácilmente corroborable o refutable en el registro arqueológico para el período bajo estudio. El predominio de estructuras occidentales en el registro fotográfico de estos territorios obedece a la instalación de las misiones salesianas y anglicanas y de estancias, así como a la adopción de las casas occidentales como sitio de habitación por parte de las comunidades indígenas (Bridges 2005 1951; Koppers 1997 1924; Nicoletti 2008; Bascopé 2009). A su vez, la alta proporción de estructuras foráneas en las imágenes de Alakaluf/ Kawésqar y de Shelknam coincide con la instalación de las misiones salesianas en territorios indígenas: los misioneros usaban esas imágenes como forma de difundir su trabajo misional y así justificar los pedidos de financiamiento para su institución, por lo que esas imágenes incluyeron de manera más sistemática las edificaciones de la misión (Odone y Purcell 2005; Fiore y Varela 2009; Fiore 2015).

Respecto del carácter doméstico o ceremonial de las estructuras fotografadas, en todos los casos predominan las estructuras indígenas domésticas por sobre las ceremoniales (en el caso alakaluk/kawésqar no existen fotografías de estructuras ceremoniales). Ello es consistente con el predominio real de estructuras domésticas por sobre las ceremoniales en el territorio fueguino, predominio claramente verificable en el registro arqueológico. A ello se suma que la mayoría de los fotógrafos no tuvo acceso a la celebración de ceremonias, las cuales fueron resguardadas de la mirada de los extraños (Gusinde1982 1931; Bridges 2005 1951) como focos de continuidad y resiliencia cultural (Butto 2016). Sin embargo, llama la atención que las estructuras ceremoniales sean las más repetidamente fotografadas: en el caso Shelknam ocho fotografías registran las mismas tres chozas ceremoniales, mientras en el caso yámana/yagán diez fotografías registran las mismas cuatro chozas ceremoniales. Esta repetición puede ser pensada como parte de la lógica exotista que primaba en los fotógrafos del siglo XIX y comienzos del XX, quienes ante la posibilidad de registrar las ceremonias buscaron representar y/o recrear una escena étnica, a fin de presentar a estos grupos indígenas como un "otro" exótico (Penhos 2005).

Tabla 1. Cantidad de fotografías con estructuras por sociedad fueguina, clasificadas según su origen

| Estructuras | Indígenas | Occidentales | Indígenas + occidentales | Total |

| Shelknam | 52 | 92 | 3 | 147 |

| Yámana/yagán | 40 | 50 | 5 | 95 |

| Alakaluf/kawésqar | 9 | 37 | - | 46 |

Acerca del patrón de asentamiento registrado en las fotografías de estas sociedades, encontramos una importante coincidencia a escala intersociedad: una tendencia hacia un bajo grado de cohabitación simultánea en el caso de las estructuras indígenas -Shelknam, yámana/yagán y alakaluf/kawésqar- frente a un patrón más "aglomerado" en el caso de las estructuras occidentales. Los patrones de asentamiento de estructuras tradicionales de las tres sociedades cazadoras-reco-lectoras registran cierta separación espacial entre una choza y la siguiente (aunque hay excepciones, ver figura 7); separación que también puede haberse enfatizado a partir de algunas tomas de planos cortos enfocadas en una sola choza, por lo cual no es mecánicamente aplicable como expectativa al registro arqueológico. Este patrón de asentamiento se corresponde con maneras de uso del espacio con una baja densidad ocupacional, habitándolo de forma tal de construir un paisaje de chozas semiaisladas y dispersas, que señalan la presencia humana de manera puntual y sutil. Si bien situaciones de agregación son esperables en sociedades cazadoras-recolectoras y están documentadas en las fuentes escritas (Borrero 2007, Orquera y Piana 2015), éstas no aparecen claramente visibles en el registro fotográfico. Contrariamente, la instalación de los agentes occidentales, tanto privados como gubernamentales, siguió un patrón diferente, tendiente a la aglomeración de estructuras, con una mayor densidad de ocupación del espacio, transformando así el paisaje fueguino con efectos irreversibles para sus pobladores originarios. La coexistencia entre estructuras indígenas y occidentales en un mismo locus también tuvo lugar en este proceso, aunque fue menos registrada. Interesantemente, si bien las fotos que registran estas coexistencias son pocas, estas pocas fotos muestran varias estructuras asociadas en un mismo locus, evidenciando el patrón "aglomerado" arriba mencionado.

Por lo tanto, en este punto pueden derivarse las siguientes expectativas arqueológicas:

1) se espera que las chozas indígenas mantengan frecuentemente un espaciamiento interchoza, que la coexistencia de varias chozas en un mismo locus sea menos frecuente o que, si coexisten espacialmente, no todas estén ocupadas simultáneamente (evitando patrones "aglomerados");

2) en el caso de los paravientos shelknam, la expectativa arqueológica es de un sitio de alto grado de aislamiento espacial, debido a que ninguna fotografía, incluso las de visión panorámica, los muestra asociados a otras estructuras (ahora bien, si los locus de emplazamiento no fueron reseleccionados y reocupados por estos paravientos y teniendo en cuenta la marcada falta de reparo, la probabilidad de formación de un sitio arqueológico con cierta potencia sedimentaria es baja);

3) una expectativa opuesta, con un patrón "aglomerado", es definible para: 3.1) casos de agregación, los cuales constituirían una excepción a la anterior y permitirían esperar numerosas estructuras de chozas próximas entre sí y habitadas simultáneamente: por el momento esto no se infere a partir del registro fotográfico; 3.2) casos de una o varias chozas (shelknam y yámana/ yagán) ubicadas en proximidades de un conglomerado de estructuras occidentales;

4) en el caso específico de chozas ceremoniales (shelknam y yámana/yagán), la mayoría del registro fotográfico indica que es esperable que éstas se encuentren espacialmente aisladas del resto de las chozas coetáneas (i.e. domésticas); sin embargo, existen casos excepcionales (por ej. instalación de choza ceremonial en franca proximidad de estructuras occidentales, tal como la del chiéjaus de estancia Remolino) que también pueden contrastarse en el registro arqueológico.

Un resultado interesante surge al comparar los distintos emplazamientos de las diversas estructuras en el paisaje natural (tabla 2). Al respecto, encontramos que en el caso Shelknam los paravientos y las chozas (domésticas y ceremoniales) se emplazan especialmente en paisajes de bosque; mientras las estructuras occidentales instaladas en territorio Shelknam ocuparon especialmente la estepa. La coexistencia de chozas indígenas asociadas a estructuras occidentales ocupando un mismo locus, se ha registrado primordialmente en paisajes de estepa (tabla 2).

Tabla 2. Cantidad de estructuras fotografadas (sin contabilizar casos repetidos en dos o más fotos) y su emplazamiento en los distintos paisajes por sociedad fueguina. Nótese que, en algunos casos, una foto registra dos o más estructuras: por esta razón el N total de estructuras es mayor al N total de fotos de Tabla 1

| Sociedades | Origen | Paisajes | |||||

| Bosque | Estepa | Costa | Ciudad | Indet | Total | ||

| Shelknam | indígena | 25 | 12 | 2 | 0 | 5 | 44 |

| occidental | 6 | 21 | 0 | 3 | 56 | 86 | |

| ind + occi | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | |

| Yámana/ yagán | indígena | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |

| occidental | 14 | 2 | 14 | 0 | 26 | 56 | |

| ind + occi | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | |

| Alakaluf/ kawésqar | indígena | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 |

| occidental | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 18 | |

| ind + occi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

En el caso yámana/yagán las estructuras indígenas (domésticas y ceremoniales) fueron especialmente registradas en los paisajes de bosque, pero las estructuras occidentales de las misiones y estancias aparecen registradas ocupando paisajes de bosque y costa en frecuencias similares. Interesantemente, algunas fotos registran la asociación entre estructuras indígenas y concheros, principalmente en bosque y también en costa, lo cual contribuye a la expectativa de que los locus iniciales de las estructuras eran re-ocupados en sucesivas ocasiones (sea directamente sobre la estructura anterior, o de manera contigua a esta), dando lugar a la acumulación de capas de conchal. En este caso, la asociación de chozas yámana/yagán con estructuras occidentales coexistiendo en un mismo locus, se registra especialmente dentro de o en periferias de paisajes de bosque (tabla 2).

El caso alakaluf/kawésqar presenta un panorama parcialmente similar al anterior, ya que las estructuras indígenas, solo domésticas, están emplazadas principalmente en paisajes de bosque, mientras las estructuras occidentales ocupan paisajes de estepa y costa. Sin embargo, a pesar de su modo de vida cazador-recolector-pescador, de alta similitud con la sociedad Yámana/Yagán, en las fotografías de Alakaluf/Kaweskar no aparecen registros de concheros aislados ni asociados a estructuras. Consideramos que esto proviene posiblemente de un sesgo en el proceso de formación del registro fotográfico, por lo cual esta expectativa negativa respecto de la ausencia de concheros nos parece fácilmente refutable al contrastarla con el registro arqueológico del territorio Alakaluf/Kaweskar.

En términos generales, estos datos sobre los paisajes de emplazamiento de estructuras son consistentes con el hecho de que los pueblos canoeros Yámana/Yagán y Alakaluf/Kawésqar, quienes fueron en términos generales proclives al contacto (Orquera y Piana 2015; Emperaire 2002 1958), sufrieron un proceso de instalación efectiva en sus paisajes tradicionales de bosque y costa por parte de misioneros y estancieros; mientras que el pueblo Shelknam, que desarrolló estrategias de evitación del contacto y se refugió en el bosque (Borrero 2007), sufrió un proceso de instalación occidental comparativamente más efectiva en la estepa que en el bosque. En tal sentido, el registro fotográfico contiene datos que no solo son relevantes para generar expectativas arqueológicas respecto de la coexistencia de estructuras nativas y foráneas para momentos de contacto, sino que también esos mismos datos fotográficos proveen clara información visual sobre la desestructuración de los etnoterritorios (sensu Barabas 2004) de cada sociedad.

Por otra parte, hemos logrado obtener datos sobre la convivencia indígena-occidental a partir del análisis de la presencia de estructuras indígenas y occidentales en la misma imagen, de manera de registrar fehacientemente que ocupaban el mismo locus. Ese solapamiento profundiza los patrones de uso del espacio y construcción del paisaje analizados. Las imágenes de Shelknam mostraron que las estructuras indígenas y las occidentales ocupaban primordialmente paisajes distintos (bosques vs. estepa): de este total, tal como fuera mencionado más arriba, solo tres imágenes muestran la convivencia de estructuras indígenas y occidentales, documentando un bajo grado de solapamiento espacial de las ocupaciones. Comparativamente, dicho solapamiento involucra más frecuencia de chozas indígenas que de estructuras occidentales, tanto en estepa como en bosque (tabla 2). El caso yámana/yagán revela que las estructuras indígenas y las occidentales compartieron los paisajes de bosque, mientras que las estructuras occidentales fueron más foto-grafadas en paisajes de costa que las indígenas. En este caso, dicho solapamiento involucra mayor frecuencia de estructuras occidentales que de chozas indígenas en ambos paisajes (tabla 2). Esta proporción, inversa al caso shelk'nam, sugiere que el contacto habría transitado otro proceso, en el cual se observan distintas opciones, desde una alta permeabilidad de ambas partes -por ej. la instalación de la choza ceremonial del chiéjaus en el perímetro de la estancia Remolino- hasta una estrategia de distanciamiento por los grupos "paiakoala" (Bridges 2005 1951:78; Victor Vargas comunicación personal). El caso alakaluf/kawésqar no presentó ninguna imagen en la que se registre la convivencia entre estructuras indígenas y occidentales en un mismo espacio, dato que resulta llamativo ya que ambos tipos de estructuras ocuparon paisajes de costa, bosque y estepa.16 Si bien es evidente que estas diferencias pueden responder en parte a sesgos en los procesos de formación del registro fotográfico sobre cada sociedad fueguina, los resultados aquí analizados permiten sugerir la existencia de sutiles diferencias en las formas de construcción del paisaje por cada grupo, generado a partir de las distintas formas de emplazamiento de chozas indígenas y de mayor/menor interacción y coexistencia con estructuras occidentales.