Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Relaciones

versão impressa ISSN 0325-2221versão On-line ISSN 1852-1479

Relaciones vol.47 no.2 Buenos Aires dez. 2022

http://dx.doi.org/10.24215/18521479e034

10.24215/18521479e034

Articulos

SEÑAL ANTRÓPICA, CRONOLOGÍA RADIOCARBÓNICA Y PROCESOS DE CAMBIO EN LAS CUENCAS DE PASTOS GRANDES, POCITOS Y RATONES, PUNA DE SALTA, NOROESTE ARGENTINO (ca. 11500-100 CAL AP)

ANTHROPIC SIGNAL, RADIOCARBON CHRONOLOGYAND PROCESSES OF CHANGE IN THE BASINS OF PASTOS GRANDES, POCITOS AND RATONES, PUNA OF SALTA, NORTHWESTERN ARGENTINA (ca. 11500-100 CAL BP)

Gabriel E. J. López 1

1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. E-mail:gabelope@yahoo.com

Fecha de recepción: 22 de diciembre de 2021

Fecha de aceptación: 25 de julio de 2022

RESUMEN

Se sintetizan distintos indicadores cronológicos y arqueológicos para analizar la variabilidad de la señal antrópica en tres cuencas de la Puna de Salta, entre ca. 11500 cal AP y 100 cal AP. Esta cronología extensa es adecuada para discutir distintos procesos de cambio. Específicamente, se consideran series temporales basadas en los fechados radiocarbónicos disponibles en las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, y se realiza una comparación macrorregional con series similares construidas para el conjunto de la Puna argentina. La complementariedad entre esta información y la evidencia reunida de distintos contextos arqueológicos contribuye al estudio de cambios económicos, tecnológicos y en el uso del espacio y la movilidad, tanto en la Puna de Salta como en las tierras altas del Noroeste argentino en general. Estos procesos son más notables desde el Holoceno medio final y, principalmente, durante el Holoceno tardío.

Palabras clave: señal antrópica -fechados radiocarbónicos - procesos de cambio - Puna -variabilidad arqueológica.

ABSTRACT

Different chronological and archaeological indicators are synthesized to analyze the variability of the anthropic signal in three basins of the Puna of Salta, between ca. 11500 cal BP and 100 cal BP. This broad chronology is adequate to discuss different processes of change. Specifically, time series are considered based on the radiocarbon dates available in the Pastos Grandes, Pocitos and Ratones basins, and a macroregional comparison is made with similar series constructed for the whole of the Puna of Argentina. The complementarity between this information and the evidence gathered from different archaeological contexts contributes to the study of economic and technological changes and in the use of space and mobility, both in the Puna of Salta and in the highlands of the Northwestern Argentina in general. These processes are most notable from the late Middle Holocene and, mainly, during the Late Holocene.

Keywords: anthropic signal - radiocarbon dates -processes ofchange - Puna - archaeological variability.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo recopila y sintetiza información cronológica y arqueológica de largo plazo (ca. 11500-100 cal AP) registrada en las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, Puna de Salta. A partir de esta información, se trata de establecer una primera aproximación a la variación de la señal antrópica en estas áreas y, al mismo tiempo, caracterizar tendencias de cambio concurrentes o particulares en comparación macrorregional con el espacio de tierras altas de la Puna argentina. Si bien la delimitación de las áreas de investigación suele constituir un recorte de la variabilidad regional con fines operativos, los datos recabados en estas cuencas resultan relevantes para la discusión de diversos procesos de cambio ocurridos en el marco de la Puna argentina a lo largo del Holoceno, como la intensificación y domesticación de camélidos, la proliferación de nuevas tecnologías, la consolidación de nichos económicos de producción de alimentos y la reducción de la movilidad residencial (e.g. López et al. 2020; López 2021).

Específicamente, el artículo se focaliza en el análisis y la discusión de la información cronológica reunida a partir de la construcción de series temporales basadas en los fechados ra-diocarbónicos, en complementariedad con diversos indicadores arqueológicos disponibles en las áreas de estudio. Desde el punto vista cronológico, se comparan las series temporales de la Puna de Salta con las publicadas para el conjunto de la Puna argentina (Muscio y López 2016). Más precisamente, se recopilan 43 fechados radiocarbónicos correspondientes a más de un 15% del total de dataciones reunidas por Muscio y López (2016) en las tierras altas del Noroeste argentino (NOA). Se reconoce que el tamaño de la muestra de estas áreas no permite aún determinar patrones poblacionales relacionados con el pasado demográfico humano, tal como se ha visto en otros estudios (e.g. Rick 1987; Shott 1992; Collard et al. 2010; Steele 2010). Sin embargo, los conjuntos cronológicos pequeños pueden indicar algunas tendencias importantes en la variabilidad de las ocupaciones humanas (e.g. Dewar y Marsh 2018). Además, aunque se trata de una muestra relativamente pequeña, la densidad de fechados por km2 no es menor si se compara con otros análisis hechos a partir de series temporales en distintas partes del mundo (Buchanan et al. 2008; Williams 2012; entre otros).

A su vez, se señala que los resultados reunidos por la cronología radiocarbónica se robustecen al complementar esta información con diversos indicadores arqueológicos (e.g. registro arqueo-faunístico y lítico). Esta evidencia, en conjunto con las series temporales, es fundamental para la discusión de los procesos de cambio en la economía, la tecnología y el uso del espacio regional. Distintas investigaciones arqueológicas en la Puna argentina observaron cambios importantes desde la transición Pleistoceno-Holoceno hasta el Holoceno tardío (Aschero y Martínez 2001; Hocsman 2006; Ratto 2006; Aschero y Hocsman 2011; Muscio 2012; López 2013; Mondini et al. 2013; Hoguin 2014; Pintar 2014; Yacobaccio 2021; entre otros). Durante el Holoceno temprano, se detectaron ocupaciones humanas en distintas áreas, con recurrencia en sitios puntuales como abrigos rocosos (Yacobaccio y Vilá 2002). La señal antrópica en este período es relativamente baja en escala amplia, lo cual indicaría poblaciones de tamaños reducidos y una baja demografía general (Yacobaccio 2021). Igualmente, no puede soslayarse la existencia de un ambiente menos segmentado y de mayor humedad que en la actualidad, aspectos ecológicos que habrían facilitado el poblamiento y la persistencia de las ocupaciones humanas en estos contextos tempranos de la Puna (Yacobaccio et al. 2017).

Por el contrario, a partir del Holoceno medio se relevaron cambios ambientales hacia una mayor aridización, que desencadenaron una alta segmentación en parches de recursos y la consecuente concentración humana en ellos (Yacobaccio y Morales 2005). Estos cambios habrían repercutido en fuertes fluctuaciones demográficas, que implicaron la desocupación y/o disminución de población en diversos espacios de tierras altas (Núñez 1992; Pintar 2014). Sin embargo, hacia finales del Holoceno medio se observa una tendencia a un aumento demográfico, no exenta de fluctuaciones, tal como lo indican las series temporales y otros indicadores arqueológicos de la señal antrópica (Muscio 2012; López 2013; Muscio y López 2016; Yacobaccio 2021). En este marco, se distinguieron cambios concurrentes a nivel regional relacionados con procesos de intensificación y domesticación de camélidos (Olivera 1997; Yacobaccio 2021), proliferación de tecnología de hojas e indicadores de variaciones en los patrones de movilidad (Hoguin 2014; López y Restifo 2014, 2017; Mondini et al. 2013).

Finalmente, durante el Holoceno tardío se aceleró la tendencia a una mayor demografía, relevada a partir de las series temporales y los indicadores arqueológicos (Muscio y López 2016). Se trata de un incremento notable de la señal antrópica, principalmente después de ca. 1700 cal AP, con un pico entre 900 y 500 años cal AP. Este patrón coincide con la consolidación de economías de producción de alimentos, mayor sedentarismo y la proliferación de tecnologías como la cerámica (Albeck 2001; Olivera 2012). Si bien no puede desconocerse el aumento demográfico que habría estado asociado con la producción de alimentos, tampoco puede negarse el éxito de las adaptaciones cazadoras-recolectoras a lo largo de miles de años de ocupación humana, con una tendencia poblacional creciente antes de la consolidación de economías agrícolas y pastoriles (Muscio y López 2016).

En las próximas secciones, se presentan las series temporales construidas para las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, Puna de Salta, y diversos indicadores arqueológicos que, en conjunto, representan un corpus de información relevante para analizar y discutir los procesos de cambio mencionados previamente en el marco de las tierras altas del Noroeste argentino.

ÁREAS DE ESTUDIO Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS

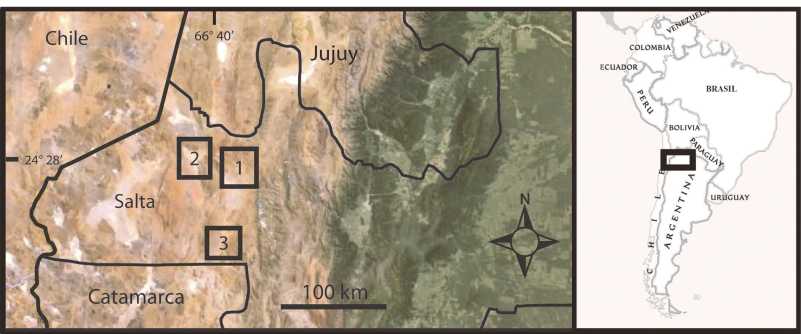

La investigación se concentra en tres áreas de la Puna de Salta que comenzaron a ser analizadas sistemáticamente en tiempos recientes (figura 1). Se trata de las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, con ocupaciones humanas fechadas entre ca. 11500 cal AP y 100 cal AP (tabla 1; López 2013; López et al. 2020).

Figura 1. Mapa con la ubicación de las cuencas de Pastos Grandes (1), Pocitos (2) y Ratones (3)

La cuenca de Pastos Grandes tiene una altura promedio superior a los 4.000 m s.n.m. Entre los sectores geoecológicos distintivos se encuentran las quebradas de altura y el fondo de cuenca (López 2013). Este último puede ser subdividido en un sector conformado por la vega principal que rodea el actual poblado de Santa Rosa de los Pastos Grandes, y el borde del salar de Pastos Grandes. Las quebradas constituyen los espacios de mejor ranking dentro del área, dado que presentan una mayor productividad primaria y biomasa animal. Los camélidos son los recursos de más alto rendimiento, observándose vicuñas y guanacos (camélidos silvestres) y rebaños de llamas (camélidos domesticados).

A partir del año 2004, los estudios sistemáticos en esta cuenca permitieron reconocer distintos sitios arqueológicos (López 2008, 2009). Entre ellos se destaca Alero Cuevas, localizado en el sector de quebradas. Este abrigo rocoso presenta ocupaciones humanas fechadas en el Holoceno temprano, medio y tardío (tabla 1; López y Restifo 2017). En esta secuencia extensa, se registraron continuidades y cambios en la señal antrópica (López 2021). Los cambios más importantes se detectaron durante el Holoceno medio final y a lo largo del Holoceno tardío (López 2013, 2021).

En el sector de quebradas también se obtuvieron dataciones radiocarbónicas correspondientes al Holoceno tardío en sitios con estructuras arquitectónicas como Quebrada Alta y Estructura Corral, mientras que en el borde del salar las fechas obtenidas oscilaron entre finales del Holoceno medio (restos óseos humanos en el sitio Agua Dulce) y el Holoceno tardío, en Alero La Hoyada (tabla 1; López 2009). Asimismo, se detectaron sitios a cielo abierto con abundante material arqueológico en superficie, como Picadero (en las cercanías de la vega principal) y La Hoyada (en el borde del salar). Estos sitios presentan indicadores relativos de ocupaciones en el Holoceno medio final, pero por el momento no se cuenta con cronología absoluta.

La cuenca de Pocitos se ubica a una altura promedio superior a los 3.700 m s.n.m. y se localiza a unos 60 km al oeste de Pastos Grandes. A diferencia de esta última cuenca, en Poci-tos, la diversidad geoecológica es acotada, con predominio de sectores de bajo ranking para la ocupación humana. El área está surcada por un salar de grandes dimensiones, que conforma un espacio sumamente árido en sus alrededores. En uno de estos sectores, se encuentra el sitio Abrigo Pozo Cavado, con fechados entre el Holoceno medio y comienzos del Holoceno tardío (tabla 1; López y Orsi 2017). Se trata de un alero extendido por más de 30 m en el borde del salar. Las ocupaciones humanas, al igual que en Alero Cuevas, presentan algunos cambios importantes en el Holoceno medio final, principalmente en la explotación de camélidos (López y Orsi 2019). En sus inmediaciones, la evidencia arqueológica en superficie permite distinguir una alta intensidad de uso del espacio por parte de grupos cazadores del Holoceno medio, en particular hacia finales de este período.

Tanto en Abrigo Pozo Cavado como en otros sectores de Pocitos, el registro superficial también parece indicar ocupaciones humanas a lo largo del Holoceno tardío. Esta cronología ha sido corroborada con la obtención de un fechado radiocarbónico en el sitio Zelallos, un perfil expuesto en una cárcava cerca del poblado de Pocitos (tabla 1; López et al. 2013). Además, se han reconocido otros sitios arqueológicos, principalmente en abrigos rocosos que aún no cuentan con dataciones absolutas (e.g. Abrigo Bella Vista y Cueva del Alumbre).

Por último, la cuenca de Ratones se ubica a 80 km al sur de Pastos Grandes, a una altura promedio superior a los 4.000 m s.n.m. Al igual que Pocitos, esta área se caracteriza por la presencia de un salar extenso y por la extrema aridez general. Sin embargo, Ratones cuenta con una riqueza minera particular, principalmente a partir de la existencia de una fuente de turquesa y otros minerales de cobre en el cerro Inca Viejo. En este sector se localiza el sitio Cueva Inca Viejo, caracterizado por una intensa modificación por parte del Imperio inca debido a prácticas minero-rituales (López et al. 2020). La cueva fue una mina de turquesa explotada en tiempos prehispánicos. El trabajo minero se refleja en la presencia de paredes cortadas, sobre las cuales se realizaron pinturas rupestres que, por comparación macrorregional, corresponderían a cronologías prehispánicas tardías preincaicas e incas (López et al. 2020). Esta cronología relativa es coincidente con los fechados radiocarbónicos obtenidos del material arqueológico recuperado en los sondeos realizados en su interior (tabla 1). Cabe destacar que en el talud de entrada de la cueva se registró una estructura ceremonial incaica compuesta de distintas partes, entre ellas una escalera y una plataforma (López y Coloca 2019). Esta evidencia indica la importancia de este sitio para el Imperio inca.

A dos kilómetros al este de Cueva Inca Viejo, se encuentra un sitio a cielo abierto denominado Abra de Minas, con más de 90 estructuras arquitectónicas, entre las cuales se destacan formas típicamente incaicas como recintos perimetrales compuestos y una kallanca (López et al. 2020). Al mismo tiempo, se observa una alta frecuencia de cerámica inca (Coloca 2020). Este sitio, al igual que Cueva Inca Viejo, presenta una intensa modificación por parte del Imperio inca, posiblemente utilizado como un enclave estatal para el control de la mina y para la residencia de los trabajadores mineros. De todas formas, los fechados radiocarbónicos también reflejan la existencia de ocupaciones tardías preincaicas (tabla 1; López et al. 2020). En ambos sitios, la fuerte modificación inca impide avanzar en el estudio detallado de estos contextos previos.

Tabla 1. Fechados radiocarbónicos de las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, Puna de Salta

| Sitio | Lab. | Fechado 14C AP | ± | Fechado calibrado, 95% rango de prob., años AP | S13C | Muestra | Cuad./ Capa | Contexto de asociación | Cita |

| Alero Cuevas | AA 66544 | 643 | 35 | 654-539 | -9.8 | Marlo de maíz | C2/X | Capa de guano consolidado con material lítico y cerámico | López 2008 |

| Sitio | Lab. | Fechado 14C AP | ± | Fechado calibrado, 95% rango de prob., años AP | S13C | Muestra | Cuad./ Capa | Contexto de asociación | Cita |

| Alero Cuevas | LP- 1671 | 2020 | 60 | 2090-1750 | (-25) | Camada de gramíneas en capa de ceniza | C1/C1 | Capa de gramíneas y ceniza con estructuras de combustión y diverso material arqueológico | López 2008 |

| Alero Cuevas | AA 90385 | 2277 | 54 | 2348-2110 | -18.4 | Óseo de camélido de un conjunto en capa | C7/C1 | Asociado con estructuras de combustión y material arqueológico | López 2013 |

| Alero Cuevas | LP- 1655 | 4210 | 70 | 4858-4450 | (-20) | Conjunto óseo de camélidos | C2/F2 | Asociado en capa con material lítico | López 2008 |

| Alero Cuevas | AA 90383 | 5106 | 68 | 5986-5605 | -21.4 | Carbón de sector de combustión | C7/F2 | Sector de combustión con material lítico y óseo | López 2013 |

| Alero Cuevas | AA 71137 | 6506 | 58 | 7505-7261 | -17.8 | Óseo de camélido de un conjunto en capa | C1/F3 | Asociado con material lítico | López 2008 |

| Alero Cuevas | LP- 1759 | 6510 | 80 | 7565-7175 | (-25) | Carbón de sector de combustión | C2/F3 | Asociado con material lítico y óseo | López 2008 |

| Alero Cuevas | LP- 3214 | 7400 | 80 | 8356-8016 | (-24) | Carbón de sector de combustión | C8/F3 | Asociado con material lítico y óseo | López y Restifo 2017 |

| Alero Cuevas | LP- 3220 | 7500 | 160 | 8589-7967 | (-24) | Carbón de sector de combustión | C8/F3 | Asociado con material lítico y óseo | López y Restifo 2017 |

| Alero Cuevas | AA 71136 | 8504 | 52 | 9543-9321 | -21.6 | Carbón de sector de combustión | C2/F4 | Asociado con material lítico y óseo | López 2008 |

| Alero Cuevas | AA 71135 | 8838 | 52 | 10150-9560 | -23.4 | Carbón de sector de combustión | C2/F4 | Asociado con material lítico y óseo | López 2008 |

| Alero Cuevas | LP- 3226 | 9280 | 140 | 11068-9970 | (-24) | Carbón de sector de combustión | C8/F4 | Asociado con material lítico y óseo | López y Restifo 2017 |

| Sitio | Lab. | Fechado 14C AP | ± | Fechado calibrado, 95% rango de prob., años AP | S13C | Muestra | Cuad./ Capa | Contexto de asociación | Cita |

| Alero Cuevas | LP- 1736 | 9650 | 100 | 11212 10664 | (-25) | Carbón de sector de combustión | C4/F4 | Asociado con material lítico y óseo | López 2008 |

| Alero Cuevas | LP- 3236 | 9880 | 100 | 11715 10819 | (-24) | Carbón de sector de combustión | C8/F4 | Asociado con material lítico y óseo | López y Restifo 2017 |

| Abrigo Pozo Cavado | LP- 2636 | 2970 | 80 | 3328-2868 | (-20) | Conjunto óseo de camélidos | C1/C3 | Asociado con material lítico en capa | López et al. 2013 |

| Abrigo Pozo Cavado | LP- 3513 | 3380 | 90 | 3830-3383 | (-24) | Concentración de carbón | C6/C1 | Asociado en capa con material lítico | Orsi y López 2019 |

| Abrigo Pozo Cavado | AA 90384 | 3884 | 59 | 4422-4015 | -16.5 | Óseo de camélido de un conjunto en capa | C1/C4 | Asociado con sector de combustión y material lítico | López et al. 2013 |

| Abrigo Pozo Cavado | LP- 3486 | 3930 | 90 | 4575-3991 | (-24) | Concentración de carbón | C6/C1 | Asociada con material lítico | Orsi y López 2019 |

| Abrigo Pozo Cavado | LP- 3022 | 4620 | 110 | 5580-4885 | (-24) | Carbón de sector de combustión | C4/C3 | Asociado en sector de combustión con material lítico y óseo | López y Orsi 2017 |

| Abrigo Pozo Cavado | LP- 3017 | 5480 | 100 | 6442-5945 | (-24) | Carbón de sector de combustión | C4/C3 | Asociado en sector de combustión con material lítico y óseo | López y Orsi 2017 |

| Abrigo Pozo Cavado | LP- 2905 | 5640 | 100 | 6651-6203 | (-24) | Carbón de sector de combustión | C4/C3 | Sector de combustión con material lítico | López y Orsi 2017 |

| Abrigo Pozo Cavado | LP- 2631 | 6280 | 90 | 7416-6900 | (-20) | Conjunto óseo de camélidos | C1/C6 | Asociado con sector de combustión y material lítico en capa | López et al. 2013 |

| Abrigo Pozo Cavado | LP- 3497 | 6400 | 110 | 7486-6994 | (-20) | Conjunto óseo de camélidos | C2/C5 | Asociado con material lítico en capa | Orsi y López 2019 |

| Abrigo Pozo Cavado | LP- 3517 | 7290 | 130 | 8362-7837 | (-20) | Conjunto óseo de camélidos | C6/C3 | Asociado con sector de combustión y material lítico | Orsi y López 2019 |

| Sitio | Lab. | Fechado 14C AP | ± | Fechado calibrado, 95% rango de prob., años AP | S13C | Muestra | Cuad./ Capa | Contexto de asociación | Cita |

| Cueva Inca Viejo | LP- 3503 | 1390 | 70 | 1367-1078 | (-20) | Conjunto óseo de camélidos | S2/CA | Asociado con diverso material arqueológico en capa | López et al. 2020 |

| Cueva Inca Viejo | LP- 3491 | 1120 | 50 | 1177-816 | (-20) | Conjunto óseo de camélidos | S9/CA | Asociado con diverso material arqueológico | López et al. 2020 |

| Cueva Inca Viejo | LP- 2909 | 860 | 60 | 905-655 | (-20) | Conjunto óseo de camélidos | S2/CB | Asociado con diverso material arqueológico | López et al. 2020 |

| Cueva Inca Viejo | LP- 3489 | 430 | 50 | 513-322 | (-25) | Camada de gramíneas | S7/CA | Interpretada como una ofrenda de gramíneas con diverso material arqueológico | López et al. 2020 |

| Abra de Minas | LP- 3233 | 1350 | 70 | 1346-1062 | (-24) | Concentración de carbón | S8/CB | Asociado en capa con cerámica | López et al. 2020 |

| Abra de Minas | LP- 3231 | 1120 | 80 | 1178-799 | (-24) | Concentración de carbón | S9/CA | Asociado en capa con cerámica | López et al. 2020 |

| Abra de Minas | LP- 3238 | 810 | 40 | 765-575 | (-24) | Concentración de carbón | S9/CA | Asociado con cerámica y óseo | López et al. 2020 |

| Abra de Minas | LP- 3244 | 730 | 40 | 716-557 | (-24) | Concentración de carbón | C5/CB | Asociado con cerámica en capa | López et al. 2020 |

| Abra de Minas | LP- 2986 | 680 | 60 | 676-534 | (-24) | Concentración de carbón | C5/CB | Asociado con cerámica y óseo | López et al. 2020 |

| Abra de Minas | LP- 2990 | 630 | 50 | 655-522 | (-24) | Concentración de carbón | S2/CB | Asociado con cerámica | López et al. 2020 |

| Abra de Minas | LP- 2999 | 620 | 50 | 654-515 | (-24) | Concentración de carbón | S3/CB | Asociado con cerámica | López et al. 2020 |

| Abra de Minas | LP- 3025 | 540 | 50 | 630-467 | (-24) | Concentración de carbón | C5/CB | Asociado con cerámica | López et al. 2020 |

| Sitio | Lab. | Fechado 14C AP | ± | Fechado calibrado, 95% rango de prob., años AP | S13C | Muestra | Cuad./ Capa | Contexto de asociación | Cita |

| Abra de Minas | LP- 2906 | 230 | 50 | 322-45 | (-25) | Camada de gramíneas | S3/CA | Capa de gramíneas en forma de camada con óseo de camélidos y cerámica | López et al. 2020 |

| Quebrada Alta Estructura 1 | AA 66546 | 1488 | 41 | 1410-1287 | -18.6 | Óseo de camélido de un conjunto en capa | C1/C3 | Asociado con cerámica y lítico en capa | López 2008 |

| Agua Dulce | AA 66545 | 3738 | 46 | 4231-3890 | -16.8 | Óseo humano | Sondeo ampliado 1 | Excavación a cielo abierto de esqueleto humano casi completo asociado con artefacto lítico | López 2008 |

| Alero La Hoyada | AA 73427 | 680 | 29 | 658-556 | -17.8 | Óseo de camélido de un conjunto | C1/C1 | Asociado con material lítico | López 2008 |

| Agua Dulce | AA 71139 | 88 | 41 | 255-142 | -18.2 | Óseo de camélido de un conjunto | S2/C1 | Asociado con material lítico en un sustrato arenoso | López 2008 |

| Perfil Zelallos, Pocitos | LP- 2632 | 980 | 50 | 930-738 | (-20) | Conjunto óseo de camélidos | Sondeo 1 | Asociado con material lítico en el perfil de una cárcava | López et al. 2013 |

| Estructura Corral, Pastos Grandes | AA 68775 | 859 | 45 | 878-665 | -17.8 | Óseo de camélido en un conjunto | S1/C1 | Asociado con cerámica | López 2008 |

Referencias: Lab.= laboratorio; prob.= probabilidad; Cuad.= cuadrícula; entre paréntesis se distinguen los S13C con valores estimados por el laboratorio.

ASPECTOS METODOLÓGICOS: SERIES TEMPORALES

El estudio de las dinámicas de cambio en la señal antrópica pasada ha tomado un fuerte impulso a partir de los análisis basados en series temporales (e.g. Rick 1987; Shott 1992; Shen-nan y Edinborough 2007; Barrientos 2009; Steele y Politis 2009; Collard et al. 2010; Peros et al. 2010; Steele 2010; Morales 2011; Palamarczuk y Greco 2012; Williams 2012; Prates et al. 2013, 2020; Greco 2014; Greco y Palamarczuk 2014; Gayo et al. 2015; Dye 2016; Muscio y López 2016; Barberena et al. 2017; Marsh et al. 2017; Wynveldt et al. 2017; Dewar y Marsh 2018; Riris 2018; García et al. 2021; Timpson et al. 2021). Para tal fin, se suelen utilizar los fechados radiocarbónicos de distintos sitios, áreas y/o regiones. En este caso, como se señaló en la introducción, las series temporales se usan para realizar una primera aproximación ilustrativa de algunas tendencias en la variabilidad de las ocupaciones humanas de las áreas de estudio a lo largo del Holoceno. Por lo tanto, estas series no se utilizan para profundizar en la investigación de patrones poblacionales, debido a la dificultad de realizar este tipo de interpretaciones a partir de una muestra relativamente pequeña. De todas maneras, esta particularidad no impide comenzar a discutir la variación de la señal antrópica entre la información procedente de las áreas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones y los patrones registrados en el conjunto de la Puna argentina. Por este motivo, se siguen mayormente los criterios presentados en Muscio y López (2016), dado que ese trabajo reúne la información cronológica completa de las tierras altas del Noroeste argentino. Si bien diversos artículos han realizado análisis cronológicos exhaustivos de regiones vecinas como el norte de Chile, Cuyo u otros sectores del NOA (e.g. Greco y Pala-marczuk 2014; Gayo et al. 2015; Barberena et al. 2017; Wynveldt et al. 2017), en este caso se busca comparar las series temporales de las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones en el marco de la macrorregión puneña en la que se inserta esta información. Se trata de un recorte de investigación que pretende evitar los sesgos y las dificultades de comparar áreas o regiones con particularidades propias en relación con la variabilidad de las ocupaciones humanas. A futuro, con el aumento de las muestras, se espera abordar problemáticas de escala más amplia desde el punto de vista comparativo.

En esta investigación se reúnen 43 fechados radiocarbónicos provenientes de contextos excavados sistemáticamente en áreas prácticamente desconocidas a nivel arqueológico hasta hace poco más de una década (tabla 1; López 2013; López et al. 2020). Siguiendo la propuesta de Greco y Palamarczuk (2014), se considera que hay distintos grados de certeza en la asociación muestra-evento de los fechados. Esta variación va desde la máxima certeza hasta una escasa probabilidad. En los fechados recopilados aquí, se plantea que la asociación de las muestras tiende a ser alta en secuencias estratigráficas distinguibles a nivel cronológico y arqueológico como las de Alero Cuevas y Abrigo Pozo Cavado. En el caso de sitios como Abra de Minas o Cueva Inca Viejo, se presentan en su mayoría distintos contextos estratigráficos sin una diferenciación desde el punto de vista cronológico y arqueológico, principalmente correspondientes a ocupaciones Tardío/Incas. De hecho, se ha propuesto como hipótesis que el Imperio Inca realizó intensas modificaciones en estos sitios como consecuencia de los trabajos mineros, las actividades rituales y la instalación de estructuras arquitectónicas (López et al. 2020). Además de la información arqueológica que muestra una alta intensidad de ocupación incaica, esta hipótesis se sostiene también por la evidencia de un bajo impacto de otros agentes y procesos tafonómicos (López et al. 2020). De todas maneras, el conjunto de dataciones y de diversos indicadores arqueológicos señala, a su vez, la presencia de ocupaciones humanas tardías preincaicas, con cronologías compartidas en los dos sitios desde al menos ca. 1300 cal. AP (López et al. 2020). Se trata de fechados recurrentes de contextos tardíos prehispánicos que muestran una tendencia cronológica común en las ocupaciones humanas en Abra de Minas y Cueva Inca Viejo. Esta tendencia permitió considerar como probables y confiables las dataciones de estos sitios e incorporarlas en el estudio de las series temporales. Un caso particular está dado por la fecha incaica de una muestra de gramíneas con plumas de psitácidos y diversos indicadores arqueológicos que, en conjunto, fue interpretada como una ofrenda ritual en la entrada de una galería minera prehispánica en Cueva Inca Viejo (tabla 1; López et al. 2020). Esta ofrenda indica una asociación muestra-evento del fechado con un nivel de probabilidad y confiabilidad sumamente alto.

En relación con la construcción de series temporales, se siguieron los criterios generales de Muscio y López (2016) con el objetivo de comparar con las realizadas para la Puna argentina a partir de métodos similares. Específicamente, se utilizan los análisis de tres series temporales: frecuencia relativa de edades calibradas, frecuencia relativa de sitios y, complementariamente, frecuencia de nuevos sitios.

Respecto de la serie de frecuencia relativa de edades calibradas (Steele 2010; Muscio y López 2016), se consideraron las medianas de cada fechado calibrado por el programa Oxcal 4.4 y la distribución temporal se segmentó en intervalos de 200 años para permitir la comparación con la serie en escala macrorregional. La calibración de los fechados radiocarbónicos se realizó por medio de la curva SHCal20 del Hemisferio sur (Hogg et al. 2020). Aunque en el trabajo de Muscio y López (2016) se calcularon los puntos medios de cada fechado, la tendencia en la serie de edades calibradas a partir de la mediana de las dataciones no presenta variación en este estudio comparativo. El uso de la mediana se debió a su adecuación para este tipo de análisis con muestras pequeñas, tal como se observa en otras investigaciones (Dewar y Marsh 2018).

A los fines de evitar sesgos de sobrerrepresentación de fechas en un lapso determinado de un sitio (por superposición de dataciones), se incluyó la serie temporal denominada frecuencia relativa de sitios. Esta serie establece la cantidad de sitios por intervalo de tiempo (cada 200 años). Más precisamente, si en un intervalo de 200 años se reúnen las medianas de distintos fechados calibrados de un mismo sitio, se cuentan una sola vez con el objetivo de no sobredimensionar la señal antrópica en cronologías específicas. Es importante destacar que las investigaciones desarrolladas en las áreas de estudio han evaluado potenciales sesgos tafonómicos y de muestreo (López 2009; Coloca 2017; Orsi 2018). Al mismo tiempo, las series de las tierras altas del NOA no muestran diferencias notables cuando se las corrige por modelos de sesgo tafonómico (Muscio y López 2016).

Finalmente, la frecuencia relativa de nuevos sitios implica el conteo de cada sitio una sola vez en toda la serie temporal. En este caso, los sitios multicomponentes como Alero Cuevas o Abrigo Pozo Cavado se cuentan únicamente cuando aparecen por primera vez en la serie (con el primer fechado radiocarbónico). Si bien la frecuencia de aparición de sitios es relevante para conocer variaciones de la señal antrópica derivadas de la ocupación de nuevos espacios, se reconocen las limitaciones de la muestra actual de fechados de la Puna de Salta para analizar estos aspectos, especialmente debido a la mayor frecuencia de dataciones en sitios multicomponentes. Por este motivo, esta serie se menciona como información preliminar y complementaria.

RESULTADOS

Series temporales del conjunto de las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones

Los resultados de la frecuencia relativa de edades calibradas muestran altas fluctuaciones entre el Holoceno temprano y comienzos del Holoceno medio (figura 2), con una caída pronunciada y persistente de la señal antrópica entre ca. 9300 y 8300 cal AP (ca. 8400-7600 14C AP). En el lapso que va desde ca. 7500 hasta ca. 7100 cal AP (correspondiente a fechados 14C entre ca. 6500 y 6280 AP), se registran dos aumentos de las frecuencias relativas, fundamentalmente derivados de la superposición de dataciones en los mismos sitios (Alero Cuevas y Abrigo Pozo Cavado). Posteriormente, se produce otra caída persistente durante el Holoceno medio, entre ca. 7100 y 6500 cal AP. A partir de esta baja, la señal antrópica sufre fluctuaciones menos prolongadas y se hace más duradera desde finales del Holoceno medio, ca. 4700 cal AP. Sin embargo, en contextos del Holoceno tardío, desde ca. 2900 cal AP hasta ca. 2300 cal AP, se vuelve a ver una fuerte caída, que corresponde a la última con una prolongación tan amplia. Luego, aún con una fluctuación más breve, se observan los picos de la creciente señal antrópica, especialmente entre 1300 cal AP y 500 cal AP, todavía en el marco de ocupaciones prehispánicas. Por el contrario, en tiempos históricos, la curva vuelve a disminuir.

Figura 2. Frecuencia relativa de edades calibradas de las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, Puna de Salta

La siguiente serie temporal considerada, la frecuencia relativa de sitios, aplana y corrige de manera más realista algunos aumentos de la señal antrópica producto de las superposiciones de fechados en un mismo intervalo de tiempo y en un mismo sitio (figura 3). Este aplanamiento se detecta principalmente en los incrementos evidenciados en la serie anterior hacia ca. 8300 cal AP y entre ca. 7500 y 7100 cal AP. Más allá de estas diferencias que sirven para analizar adecuadamente la generación de picos artificiales producto de la sobrerrepresentación de dataciones en un período, ambas series comparten las mismas tendencias. En particular, las fuertes fluctuaciones y caídas entre el Holoceno temprano y comienzos del Holoceno medio, la mayor persistencia y duración de la señal antrópica a fines del Holoceno medio, y el aumento importante de la curva durante el Holoceno tardío, con un pico entre 900 y 500 años cal AP. Asimismo, también se observa una disminución de la señal antrópica en períodos post-hispánicos.

Figura 3. Frecuencia relativa de sitios en las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, Puna de Salta

Por último, la frecuencia de nuevos sitios, si bien es poco representativa porque la mayoría de los fechados provienen de sitios multicomponentes, al menos sirve para reforzar el aumento notable de la señal antrópica durante el Holoceno tardío detectado en las series previas. Básicamente, se observa la aparición de los siguientes sitios: Alero Cuevas a comienzos del Holoceno temprano, Abrigo Pozo Cavado a inicios del Holoceno medio, Agua Dulce en contextos de fines del Holoceno medio, y otros cinco sitios durante el Holoceno tardío (Quebrada Alta, Estructura Corral, Alero La Hoyada, Abra de Minas y Cueva Inca Viejo). Estas características parecen indicar un uso más intenso y diversificado del espacio a lo largo del Holoceno tardío.

Comparación de series temporales de la Puna de Salta y del conjunto de las tierras altas del Noroeste argentino

Se presentan los análisis comparativos de series temporales de las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones con respecto a las tierras altas del NOA en su conjunto (Muscio y López 2016). Los resultados muestran tendencias generales compartidas y algunas diferencias específicas.

La comparación se centra en la frecuencia relativa de edades calibradas y la frecuencia relativa de sitios. El foco en estas series se debe a que han sido construidas con una metodología bastante similar, tanto para la Puna de Salta como para la Puna argentina en general (Muscio y López 2016). Por este motivo no se consideraron otros métodos de construcción de series temporales (Dye 2016; Timpson et al. 2021). En este trabajo no se incluye el Norte de Chile, dado que implica una escala demasiado extensa y problemáticas particulares que exceden los objetivos planteados. También hay leves diferencias en el período o lapso analizado, ya que para que las series sean comparables se eliminaron los fechados posteriores a ca. 500 cal AP en Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, y en el caso de las series de la Puna argentina no se tomaron los fechados anteriores a ca. 11500 cal AP. En consecuencia, el período comparado abarca desde el intervalo 11500-11300 años cal AP hasta el intervalo de 700-500 años cal AP. En total, el conjunto de las tierras altas del NOA está compuesto de 270 dataciones.

La serie de frecuencia relativa de edades calibradas presenta algunos patrones comunes entre la Puna de Salta, en particular, y la Puna argentina, en general (figura 4). Desde el límite Pleistoceno-Holoceno y durante el Holoceno temprano se observan aumentos y caídas en la señal antrópica. Los aumentos coincidentes entre ambas series son más notables hacia 11100 cal AP y 10500 cal AP, mientras que las caídas comunes ocurren en ca. 10900 cal AP, 9100 cal AP y 8500 cal AP. Estos últimos contextos corresponden a la transición con el comienzo del Holoceno medio. Los incrementos posteriores de las curvas en ca. 8300 cal AP y entre ca. 7500 y 7100 cal AP, se explican en parte por la superposición de fechados en este intervalo, tal como se notará en la serie de frecuencia de sitios. En cambio, ambas curvas comparten caídas en ca. 7900-7500 cal AP y ca. 6900-6500 cal AP. En el primer caso, la baja de frecuencia se reconoce también en el Norte de Chile (Muscio y López 2016). Este rasgo compartido puede relacionarse con procesos comunes de disminución de la señal antrópica y/o desocupación de diversas áreas durante el Holoceno medio inicial en las dos vertientes de la Cordillera de los Andes.

Desde ca. 6300 años cal AP, se observa una tendencia creciente de la señal antrópica en las tierras altas del NOA (Muscio y López 2016). En la Puna argentina, el intervalo que va entre 6300 cal AP y 500 cal AP reúne el 77,7% de las edades calibradas, mientras que en la Puna de Salta la frecuencia para este período es de 67,5%. Para ajustar la comparación de estos valores, se obtuvo la tasa anualizada de cada lapso considerado. Así, en la Puna argentina, después de ca. 6300 cal AP la tasa es de 0,036 y antes de este período es de 0,011 (una diferencia de más del triple). En las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, la tasa posterior a ca. 6300 cal AP casi duplica a la tasa anualizada del período anterior (0,0046 y 0,0025, respectivamente). En concreto, hacia fines del Holoceno medio, en ambas curvas, se observa una señal antrópica más persistente y duradera, no exenta de fluctuaciones. En el caso de la Puna de Salta, esta señal es más visible entre ca. 4700 cal AP y 3900 cal AP. Posteriormente, las caídas más pronunciadas ocurren hacia ca. 2900 cal AP. Por el contrario, hacia ca. 2700 cal AP se registran diferencias, con un pico en el conjunto de la Puna argentina, y caída en la Puna de Salta. Las mayores coincidencias se reconocen con el incremento de la señal antrópica en el Holoceno tardío, desde ca. 1500-1300 cal AP hasta ca. 500 cal AP. En las dos curvas, los picos máximos se distinguen entre 900 y 500 años cal AP.

Figura 4. Comparación de la frecuencia relativa de edades calibradas de las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones (línea negra) con respecto al conjunto de la Puna argentina (línea gris)

La serie de frecuencia relativa de sitios muestra tendencias similares a la serie de edades calibradas (figura 5). Se resalta el pico de comienzos del Holoceno temprano, entre 11100 y 10900 cal AP, que también muestra señal en la Puna de Salta, en Alero Cuevas. Algo similar ocurre entre 10500 y 10300 cal AP. Por el contrario, el pico de ca. 8300-8100 cal AP se aplana fuertemente en la Puna de Salta y, en menor medida, en la Puna argentina en general. Se recuerda que esta serie elimina los sesgos de superposición de fechados en un mismo sitio y lapso. De la misma forma, también se aplana el aumento registrado en ca. 7500-7100 cal AP en la Puna de Salta y el pico de ca. 6100 cal AP en las tierras altas del NOA. Igualmente, de manera similar a la serie previa, se registra la tendencia a una mayor duración y persistencia de la señal antrópica a fines del Holoceno medio.

En el caso de la Puna argentina, esta tendencia se refleja como un crecimiento que, con fluctuaciones, se hace más notable en el Holoceno tardío. Al respecto, como fue señalado anteriormente, se ha propuesto un comienzo de esta tendencia hacia ca. 6300 cal AP (Muscio y López 2016). Si se considera el intervalo 6300 a 500 cal AP, esta serie también presenta un aumento importante de la señal antrópica con respecto al período previo (11500-6300 cal AP). Más precisamente, en la Puna argentina, la frecuencia relativa de sitios es de 75,4% entre 6300 y 500 cal AP. En este mismo lapso, en la Puna de Salta, la frecuencia es de 68,7%. Las tasas anualizadas indican un patrón similar. El período entre 6300 y 500 cal AP muestra un incremento del triple en la señal antrópica de esta serie con respecto al lapso de 11500-6300 cal AP (0,024 y 0,008, respectivamente). En las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, el patrón es similar, aunque en este caso la diferencia es de casi el doble entre cada período (0,0037 y 0,0019). Por otra parte, se mantienen las caídas y las fluctuaciones señaladas en la serie previa, principalmente en el Holoceno medio. Asimismo, el mayor incremento se observa en el Holoceno tardío, con picos entre 900 y 500 cal AP, tanto en la Puna de Salta como en las tierras altas del Noroeste argentino en su conjunto.

Figura 5. Comparación de la frecuencia relativa de sitios de las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones (línea negra) con respecto al conjunto de la Puna argentina (línea gris)

Indicadores arqueológicos de procesos de cambio en la Puna de Salta en comparación macrorregional

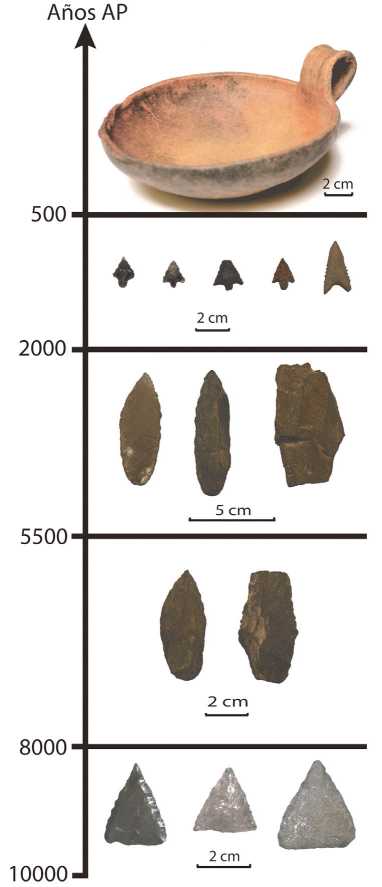

Con el objetivo de complementar la información procedente de las series temporales, se sintetizan indicadores arqueológicos relevantes para el estudio de los procesos de cambio en escala amplia, principalmente arqueofaunísticos y líticos. En la figura 6 se observan algunos de los artefactos tiempo-sensitivos recuperados en las áreas de estudio que indican la variabilidad a lo largo del Holoceno.

La evidencia arqueológica de las primeras ocupaciones humanas en la Puna de Salta se registra en el sitio Alero Cuevas, en Pastos Grandes (López 2013; López y Restifo 2017). Respecto de la explotación de recursos faunísticos, durante el Holoceno temprano, el conjunto analizado muestra un predominio de camélidos por sobre otros taxones en NISP (91,4%) (Orsi 2018). Sin embargo, en la Puna argentina en general, la frecuencia promedio de camélidos es algo menor (60%), con una mayor diversidad de fauna en comparación con períodos posteriores (Yacobaccio 2013). Los principales cambios en las frecuencias taxonómicas de la Puna argentina ocurren a partir del Holoceno medio, con una clara predominancia del consumo de camélidos (Yacobaccio 2021), aunque en Alero Cuevas estos recursos se mantuvieron por encima del 90% en NISP a lo largo de toda la secuencia cronológica (López y Orsi 2019). En relación con los artefactos líticos, se destaca la recurrencia de puntas de proyectil triangulares apedunculadas en la capa del Holoceno temprano en Alero Cuevas (figura 6; López y Restifo 2017), las cuales se encuentran también en diversos contextos cronológicamente comparables a nivel macrorregional andino (e.g. Aschero 1984; Núñez 1992). Por el contrario, desde inicios del Holoceno medio, las morfologías de puntas predominantes corresponden a lanceoladas/elongadas, tal como se observa en la capa de Alero Cuevas fechada en esa cronología (figura 6; López y Restifo 2017).

Hacia la parte final del Holoceno medio, tanto en la Puna de Salta como en el conjunto de las tierras altas del NOA, se distinguen distintos indicadores de cambio. En un contexto de creciente aridización y mayor heterogeneidad en la distribución de los recursos en el espacio, se ha planteado la concentración de los grupos humanos y los camélidos en los parches disponibles y una consecuente reducción de la movilidad residencial en torno a estos (Yacobaccio y Morales 2005;

López 2009). Las características generales descriptas habrían sido propicias para la intensificación y domesticación de camélidos (Yacobaccio 2021). Al mismo tiempo, las series basadas en los fechados radiocarbónicos de la Puna argentina, y de los Andes centro sur en general, muestran un aumento concurrente con el desarrollo de estos procesos de intensificación y domesticación, que también alcanzaron a recursos vegetales (Babot 2006; López 2013; Muscio y López 2016; Yacobaccio 2021). Más claramente, las series temporales indican un crecimiento de la señal an-trópica a partir de ca. 6300 cal AP y, principalmente, después de ca. 5000 cal AP (Muscio y López 2016). Estos indicadores, tomados en conjunto, podrían dar cuenta de un incremento demográfico concordante con los diversos procesos de cambio en el uso de los camélidos. Cabe señalar que en otras regiones del mundo se ha mencionado el vínculo de procesos de intensificación y domesticación con el incremento demográfico y/o presiones dependientes de la densidad poblacional (e.g. Bar-Yosef 1986; Quintero y Wilke 1995; Broughton 1999).

Entre los indicios de estos procesos, se encuentran distintas variaciones en los conjuntos arqueofaunísticos y líticos de la Puna argentina. En particular, se hace referencia a los cambios en los perfiles etarios y la osteometría, y a innovaciones tecnológicas como las hojas, que proliferan en este contexto (López y Restifo 2014). Durante el Holoceno medio final, en los sitios Alero Cuevas y Abrigo Pozo Cavado, se registra el aumento de elementos óseos de camélidos subadultos, especialmente neonatos (López y Orsi 2019), que suelen relacionarse con cambios hacia la intensificación (Broughton 1999). A su vez, también en los conjuntos de esta cronología, se han medido huesos de camélidos de tamaños similares o mayores al de las llamas actuales (López y Orsi 2019). Esta evidencia podría dar cuenta de camélidos domesticados y/o en proceso de domesticación, tal como se ha reconocido en otros sitios de la Puna argentina. Asimismo, la capa de Alero Cuevas fechada hacia fines del Holoceno medio (tabla 1), se distingue por la presencia de tecnología de hojas como forma base de artefactos lanceolados unifaciales (figura 6), más conocidos como Saladillo (López y Restifo 2017). Se ha propuesto que estos artefactos formaron parte de estrategias de maximización del rendimiento de los recursos (sensu Bousman 1993), en especial para el procesamiento de camélidos en el marco de procesos de intensificación debido al aumento de la demanda energética (López 2013).

A diferencia de este conjunto lítico, en las capas del Holoceno temprano y tardío de Alero Cuevas no se registra la presencia de tecnología de hojas. Otra diferencia con respecto a los otros conjuntos, se relaciona con el aumento de materias primas líticas locales como andesitas y cuarcitas y la disminución de obsidianas no locales (López 2020). Esta tendencia podría deberse, entre otros factores, a los procesos de reducción de la movilidad planteados para fines del Holoceno medio. En cambio, el material lítico del Holoceno temprano de Alero Cuevas se caracteriza por la alta representación de materias primas alóctonas (67%), con obsidianas provenientes de seis fuentes distintas (López 2020).

También es importante destacar que otros contextos arqueológicos a cielo abierto, principalmente en la cuenca de Pastos Grandes, han mostrado una notable proliferación de indicadores arqueológicos tiempo-sensitivos del Holoceno medio final, como los artefactos lanceolados unifa-ciales sobre hojas (López 2009). Sin embargo, hasta el momento, estos contextos no se pudieron fechar por radiocarbono, aun cuando la evidencia se correspondería con esta temporalidad. En otras áreas de la Puna, sitios a cielo abierto con estos artefactos han sido datados en el Holoceno medio final (Fernández 1983; Hoguin 2014; Restifo 2015). En concreto, este registro alerta sobre la necesidad de considerar diversos indicios para documentar los procesos de cambio ocurridos. Así, por ejemplo, si se tomara solo la cronología radiocarbónica de las áreas de estudio en la Puna de Salta, no se reflejaría por completo el aumento de la señal antrópica en este período. Al respecto, debe mencionarse la necesidad de profundizar los muestreos dirigidos a obtener datos bioarqueológicos, teniendo en cuenta el hallazgo de un esqueleto humano en Agua Dulce, en el borde del salar de Pastos Grandes, fechado hacia fines del Holoceno medio y comienzos del Ho-loceno tardío (tabla 1; López 2008, 2009). Entre otros aspectos relevantes, debería establecerse si la presencia de signos de violencia sobre el individuo (e.g. marcas antrópicas y un artefacto de obsidiana incrustado en el radio derecho) constituye un hecho aislado o, por el contrario, forma parte de un patrón derivado de procesos dependientes de la densidad poblacional que habrían llevado a una mayor competencia por recursos y espacios (López 2009).

En el Holoceno tardío, la información arqueológica general de la Puna de Salta acompaña la tendencia al incremento de la señal antrópica reflejada en las series temporales. En particular, se han detectado diversos sitios con estructuras arquitectónicas correspondientes a esta cronología (López 2009; López et al. 2020). Estos indicadores revelan también una disminución de la movilidad residencial en sociedades con nichos económicos basados en el pastoreo de llamas. De todas formas, el mayor sedentarismo que estaría asociado con estas estructuras no implicó un menor flujo de elementos alóctonos. Por el contrario, se observa un aumento de obsidianas provenientes de distintas fuentes y una alta diversidad de materiales orgánicos como semillas, frutos y maderas procedentes desde valles y yungas (López 2020). También se reconoce la recurrencia de morfologías de puntas líticas triangulares pedunculadas y de base escotada (figura 6) y la circulación de estilos cerámicos. Todas estas características podrían relacionarse con el aumento de los procesos de transmisión de información cultural e interacción caravanera, tal como se observa en Cueva Inca Viejo, en el área de Ratones (López et al. 2020).

Los indicadores más relevantes de interacción macrorregional en Cueva Inca Viejo corresponden a la presencia de abundantes plumas de psitácidos de las tierras bajas, y semillas y frutos correspondientes a ambientes por fuera de la Puna (e.g. algarrobo, chañar y cebil, entre otros) (López 2020). Además, el arte rupestre presenta distintos motivos de caravaneo de camélidos en fila y guiados por antropomorfos (López et al. 2020). Este sitio se destaca también por el fuerte impacto de la presencia inca, relacionada con la explotación de turquesa. Entre la evidencia minera prehispánica, se recuperaron distintos martillos líticos y tiras de cuero vinculadas con su enmangue (López et al. 2020). La relevancia que tuvo este espacio para los incas se expresa en la construcción de la estructura ceremonial con escalera en el talud de entrada a la cueva (López y Coloca 2019). A su vez, se construyeron diversas estructuras arquitectónicas de impronta incaica en Abra de Minas, cerca de Inca Viejo, y se recuperó cerámica representativa de la expansión imperial (figura 6; López et al. 2020).

En el caso de Pastos Grandes y Pocitos, el registro del Holoceno tardío se encuentra en los distintos sectores de ambas áreas, con una alta representación de sitios a cielo abierto con estructuras arquitectónicas como Quebrada Alta y Estructura Corral, aunque también se reconocen ocupaciones en abrigos rocosos como Pozo Cavado, Alero Cuevas y Alero La Hoyada (López 2009, 2013). Si bien se trata de nichos pastoriles, los conjuntos arqueofaunísticos analizados indican la alta presencia de camélidos silvestres (principalmente vicuñas) obtenidos por estrategias de caza (López 2013).

En tiempos post-hispánicos, la señal antrópica parece disminuir en concordancia con las series temporales, tal como lo indica la ausencia de materiales correspondientes a estas cronologías en sitios de secuencias amplias como Alero Cuevas y Abrigo Pozo Cavado.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El análisis de las series temporales, en conjunto con otros indicadores arqueológicos, ha sido relevante para caracterizar los cambios en la señal antrópica en escala cronológica de largo plazo. Tanto en las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones como en las tierras altas del Noroeste argentino en general, se observan variaciones concurrentes en distintos lapsos. Más precisamente, se distinguen diversas caídas y aumentos comparables. Durante el Holoceno temprano, en las series temporales de la Puna de Salta, se detecta una señal antrópica más baja y fluctuante con respecto a cronologías posteriores. Asimismo, hay una escasa distinción superficial de indicadores arqueológicos correspondientes a este lapso. Tanto los fechados como el registro tiempo-sensitivo (e.g. puntas triangulares apedunculadas) provienen de contextos estratigráficos del sitio Alero Cuevas, en Pastos Grandes (López 2009). Solo en algunos sectores puntuales, como el Salar del Hombre Muerto, en el límite entre Salta y Catamarca, se han observado concentraciones arte-factuales atribuidas al Holoceno temprano (Patané Aráoz et al. 2020). En general, la evidencia puneña parece relacionarse con ocupaciones humanas pertenecientes a grupos pequeños con alta movilidad residencial, en el marco de una baja demografía (Yacobaccio 2021).

Figura 6: Artefactos tiempo-sensitivos provenientes de las áreas de estudio. De arriba hacia abajo: cerámica inca de Abra de Minas (Holoceno tardío); puntas triangulares pedunculadas de Cueva Inca Viejo y de base escotada de Abra de Minas (Holoceno tardío); artefactos lanceolados unifaciales y núcleo de hojas de Alero Cuevas (Holoceno medio final); puntas lanceoladas/elongadas de Alero Cuevas (Holoceno medio inicial); y puntas triangulares apedunculadas de Alero Cuevas (Holoceno temprano)

En el conjunto de la Puna argentina sucede algo similar, dado que recién hacia la parte final del Holoceno medio se observa una tendencia creciente de la señal antrópica (con fluctuaciones) desde ca. 6300 cal AP y, aún más pronunciada, después de ca. 5000 cal AP (Muscio y López 2016). En la Puna de Salta, esta tendencia se refleja fuertemente durante el Holoceno tardío, aunque a partir del Holoceno medio final se reconoce una señal antrópica más persistente y duradera. En este punto, la consideración de otros indicadores arqueológicos aporta valiosa información complementaria. Cuando se incluyen registros de sitios sin fechados radiocarbónicos, pero con evidencia tiempo-sensitiva de fines del Holoceno medio como los artefactos lanceolados sobre hojas, se puede trazar una representación más robusta de la señal antrópica en este período. En Pastos Grandes, se reconocen más de 100 artefactos de esta clase, la mayoría de ellos en contextos de superficie no datados (en Alero Cuevas únicamente se encuentran en la capa de finales del Holoceno medio) (López y Restifo 2017). En consecuencia, además de una mayor duración de las ocupaciones humanas durante el Holoceno medio final, también puede sostenerse un incremento de la señal antrópica concordante con lo observado en las series temporales de la Puna argentina (Muscio y López 2016). A este registro, también debe sumarse una mayor frecuencia de sitios en esta cronología.

La complementariedad de los distintos indicadores cronológicos y arqueológicos indica una diversificación en el uso del espacio, que incluyó, desde el Holoceno medio, no solo los espacios más productivos, sino aquellos de menor ranking como los bordes de salares (López 2013). Además de Alero Cuevas, localizado en una quebrada con abundantes recursos, se ocuparon sitios como Abrigo Pozo Cavado, en el salar de Pocitos, y el contexto bioarqueológico de Agua Dulce y otros sitios no datados (e.g. La Hoyada), en el salar de Pastos Grandes (López 2009; López et al. 2013). Cuando se observa la tendencia general de la Puna, el crecimiento de la señal antrópica a partir del Holoceno medio final podría reflejar un incremento demográfico, en comparación con períodos anteriores. En la Puna de Salta, esta tendencia se correspondería con la diversificación del uso del espacio de alta y baja calidad y la proliferación de indicadores arqueológicos correspondientes a este lapso, en un marco de aumento de la aridización y la segmentación en parches.

Al mismo tiempo, este contexto general presenta diversos indicios de cambios en las adaptaciones humanas. En las tierras altas del NOA, algunos de estos procesos se reflejan en la intensificación y domesticación de camélidos, incluyendo innovaciones tecnológicas (e.g. proliferación de hojas) (López y Restifo 2014). De todas formas, los procesos de cambio no parecen haber sido homogéneos a lo largo de la Puna. Un ejemplo al respecto está indicado por la distribución de tecnología de hojas, aparentemente ausente en la Puna de Catamarca y presente en la Puna de Salta y Jujuy (Aschero y Hocsman 2011). Lo mismo puede decirse de la intensificación y domesticación de camélidos, debido a que no es posible precisar la escala en la cual se llevaron a cabo estos procesos. Sin embargo, no parece ser casual la coincidencia general entre el aumento de la señal antrópica (y posiblemente demográfica) y la evidencia de cambios en el uso de los camélidos durante el Holoceno medio final. Estas características conjuntas son más notables desde ca. 4700 cal AP, tanto en la Puna de Salta como a nivel macrorregional (Muscio y López 2016; Yacobaccio 2021). En otras palabras, es factible que, en contextos de aumento de la demanda energética por presiones dependientes de la densidad poblacional, se desencadenen este tipo de procesos, tal como se ha señalado en distintas regiones del mundo (e.g. Broughton 1999). En la Puna de Salta, los cambios osteométricos y etarios en los camélidos, como así también la proliferación de artefactos lanceolados sobre hojas, pueden interpretarse de forma similar. En este sentido, no deben soslayarse otros cambios concurrentes como el aumento de las materias primas locales, esperables en contextos de menor movilidad residencial. Cabe destacar que una baja movilidad residencial habría sido crucial para el establecimiento de condiciones propicias para la intensificación y domesticación de camélidos (Yacobaccio 2021). Esta situación sería más probable por la fuerte segmentación de los parches con nutrientes necesarios para la subsistencia y la concentración de humanos y camélidos en estos espacios (Yacobaccio y Morales 2005). Estos contextos también habrían llevado a un aumento de la competencia por tierras y recursos, para lo cual debe seguir ampliándose la muestra de restos humanos disponible, teniendo en cuenta el hallazgo bioarqueológico de Agua Dulce con signos de violencia sobre el individuo (López 2008, 2009). Acerca de este tema, es importante volver a mencionar la variabilidad regional en la proliferación de tecnología de hojas (Aschero y Hocsman 2011, López 2021).

Durante el Holoceno tardío, se distingue el mayor aumento de las series temporales, con una alta frecuencia de fechados y sitios con respecto a períodos anteriores. Aun cuando puede realizarse una asociación entre el incremento de la señal antrópica, una mayor demografía y la consolidación de economías con producción de alimentos, debe considerarse que las sociedades cazadoras-recolectoras tuvieron éxito adaptativo anterior a esta cronología (Muscio y López 2016). Los grupos cazadores persistieron en las tierras altas del Noroeste argentino durante el Holoceno e incluso aumentaron su señal antes de la consolidación de la producción de alimentos. Sin embargo, no puede soslayarse el notable crecimiento de las series temporales en el Holoceno tardío, principalmente entre ca. 1500-1300 cal AP y ca. 500 cal AP. Este lapso es coincidente en la Puna de Salta y en el conjunto de la Puna argentina, con picos en contextos prehispánicos tardíos entre 900 y 500 cal AP. En el caso de las áreas analizadas, el resultado de las series temporales concuerda con la evidencia arqueológica general, dado que se reconoce una mayor diversidad de sitios, varios de ellos con estructuras arquitectónicas. Estos indicadores reflejarían, a su vez, una profundización de la tendencia a una baja movilidad residencial. Sin embargo, a diferencia de los registros de fines del Holoceno medio, en estos contextos se observa un aumento de elementos alóctonos procedentes de grandes distancias (López 2020). Estos materiales podrían haber formado parte de redes de interacción, en algunos casos, relacionados con el caravaneo de llamas (ver por ej. Nielsen 2013).

La evidencia de Cueva Inca Viejo es relevante para sostener el vínculo entre prácticas caravaneras y el flujo de recursos y bienes alóctonos. Este sitio, al igual que Abra de Minas, refleja también la importancia del impacto inca en la región. Específicamente, se reconoce un espacio dedicado a las prácticas minero-rituales, con una intensa ocupación incaica (López et al. 2020). Por el contrario, en períodos post-hispánicos, la evidencia en la Puna de Salta es más reducida. Las secuencias de la mayoría de los sitios multicomponentes no contienen registro de estos períodos. Igualmente, la hipótesis más probable se relaciona con sesgos de muestreo por la falta de una búsqueda arqueológica centrada en estas cronologías. Para abordar esta problemática se necesitan nuevas investigaciones dirigidas a profundizar en la variabilidad arqueológica post-hispánica.

Para finalizar, se destaca que la Puna de Salta presenta una persistencia de la señal antrópica en escala de largo plazo, aunque con fluctuaciones en distintos lapsos. En particular, se cuenta con ocupaciones humanas de cazadores-recolectores y, a partir del Holoceno tardío, pastores-cazadores. Se trata de secuencias que reflejan cambios en el uso de los camélidos, la tecnología y la movilidad. Algunos de estos aspectos pueden reconocerse en sitios de uso persistente a lo largo del Holoceno como Alero Cuevas y Abrigo Pozo Cavado (López 2013). Pero también se distinguen sitios que parecen corresponderse con actividades de grupos cazadores precerámicos y sitios pastoriles más tardíos, que representarían el uso de lugares específicos del espacio en distintos períodos. De igual forma, se observan espacios vinculados principalmente con otras actividades como la minería, el caravaneo y la ritualidad. Este es el caso de Cueva Inca Viejo y Abra de Minas (López et al. 2020). Las series temporales, en complementariedad con diversos indicadores arqueológicos, han permitido analizar la variabilidad de las ocupaciones humanas en las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones. De todas maneras, se debe seguir aumentando la frecuencia de fechados para robustecer los resultados obtenidos hasta el momento y profundizar los estudios sobre las fluctuaciones en la señal antrópica durante el Holoceno.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a los editores y a los evaluadores anónimos porque ayudaron a mejorar distintos aspectos del artículo. También agradezco a los/as compañeros/as del equipo de investigación, al Museo de Antropología de Salta, a los pobladores de las áreas de estudio y al CONICET.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albeck, M. (2001). La puna argentina en los períodos medio y tardío. En E. Berberian y A. Nielsen (eds.), Historia Argentina Prehispánica Tomo 1: 347-388. Córdoba, Editorial Brujas.

Aschero, C. (1984). El sitio ICC-4. Un asentamiento precerámico en la quebrada de Inca Cueva (Jujuy, Argentina). Estudios Atacameños 7: 53-60.

Aschero, C. y Hocsman, S. (2011). Arqueología de las ocupaciones cazadoras-recolectoras de fines del Holoceno medio de Antofagasta de la Sierra (Puna Meridional Argentina). Chungara Revista de Antropología Chilena 43: 393-411.

Aschero, C. y Martínez, J. (2001). Técnicas de caza en Antofagasta de la Sierra, Puna Meridional Argentina. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXVI: 215-241.

Babot, M. (2006). El papel de la molienda en la transición hacia la producción pastoril: un análisis desde la Puna meridional Argentina. Estudios Atacameños 32: 75-91.

Barberena, R., Méndez, C. y de Porras, M. (2017). Zooming out from archaeological discontinuities: The meaning ofmid-Holocene temporal troughs in South American deserts. Journal ofAnthropological Archaeology. Archaeological discontinuities: Comparative perspectives for the southern hemisphere 46: 68-81.

Barrientos, G. (2009). El estudio arqueológico de la continuidad/discontinuidad biocultural: el caso del sudeste de la Región Pampeana. En K. Borrazzo, R. Barberena y L. A. Borrero (eds.), Perspectivas Actuales en Arqueología Argentina: 189-214. Buenos Aires, CONICET-IMHICIHU- Dunken.

Bar-Yosef, O. (1986). Late Pleistocene adaptations in the Levant. En O. Soffer (ed.), The Pleistocene Old World: regional perspectives: 219-236. New York, Plenum Press.

Bousman, B. (1993). Hunter-gatherer adaptations, economic risk and tool design. Lithic Technology 18:59-86.

Broughton, J. (1999). Resource depression and Intensification During the Late Holocene. San Francisco Bay. Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press.

Buchanan, B., Collard, M. y Edinborough, K. (2008). Paleo-indian demography and the extraterrestrial impact hypothesis. Proceedings of the National Academy of Sciences 105: 11651-11654.

Collard, M., Buchanan, B., Hamilton, M. J. H. y OBrien, M. (2010). Spatiotemporal dynamics of the Clovis-Folsom transition. Journal of Archaeological Science 37: 2513-2519.

Coloca, F. (2017). Interacciones sociales, prácticas rituales y procesos de cambio durante los Períodos Tardío e Inca (ca. 900-1536 DC) en la cuenca de Ratones, Puna de Salta. Tesis doctoral inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Coloca, F. (2020). La ocupación Inca en la Cuenca de Ratones, Puna de Salta, Argentina. Primeras aproximaciones sobre el análisis de la cerámica de los sitios Cueva Inca Viejo y Abra de Minas. Chungara. Revista de Antropología Chilena 52(2): 261-283.

Dewar, G. y Marsh, E. (2018). The Comings and Goings of Sheep and Pottery in the Coastal Desert of Namaqualand, South Africa. The Journal of Island and Coastal Archaeology 14: 17-45.

Dye, T. (2016). Long-term rhythms in the development of Hawaiian social stratification. Journal of Archaeological Science 71: 1-9.

Fernández, J. (1983). Río Grande. Exploración de un centro precerámico en las altas montañas de Jujuy, Argentina. Ampurias 45/46: 54-83.

García, A., Moralejo, R. y Ochoa, P. (2021). Radiocarbon Chronology of the Inca Expansion in Argentina. Antípoda 42: 51-83.

Gayo, E., Latorre, C. y Santoro, C. (2015). Timing of occupation and regional settlement patterns revealed by time-series analyses of an archaeological radiocarbon database for the South-Central Andes (16°25° S). Quaternary International 356: 4-14.

Greco, C. (2014). La cronología del Valle deYocavil. Escalas, datos y resultados. Arqueología 20 dossier: 11-37.

Greco, C. y Palamarczuk, V. (2014). Strategy for Radiocarbon Chronological Assessment of Ceramic Styles: An Example from Prehispanic Northwestern Argentina. Radiocarbon 56: 1093-1106.

Hocsman, S. (2006). Producción Lítica, Variabilidad y Cambio en Antofagasta de la Sierra ca. 5500-1500 AP Tesis doctoral inédita, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.

Hogg, A., Heaton, T., Hua, Q., Palmer, J., Turney, C., Southon, J., Bayliss, A., Blackwell, P., Boswijk, G. y Bronk Ramsey, C. (2020). SHCal20 Southern Hemisphere Calibration, 0-55,000 Years cal BP. Radiocarbon 62: 759-778.

Hoguin, R. (2014). Secuencia cronológica y tecnología lítica en la Puna Seca y Salada de los Andes Centro-Sur para el Holoceno temprano y medio a través del ejemplo de Susques. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXIX (2): 333-364.

López, G. (2008). Arqueología de cazadores y pastores en tierras altas. Ocupaciones humanas a lo largo del Holoceno en Pastos Grandes, Puna de Salta, Argentina. Oxford: BAR International Series 1854, South American Archaeology Series No. 4.

López, G. (2009). Diversidad arqueológica y cambio cultural en Pastos Grandes, Puna de Salta, a lo largo del Holoceno. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXIV: 149-176.

López, G. (2013). Ocupaciones humanas y cambio a lo largo del Holoceno en abrigos rocosos de la Puna de Salta, Argentina: Una perspectiva regional. Chungara, Revista de Antropología Chilena 45 (3): 411-426.

López, G. (2020). Macro-regional interaction processes in the south-central Andes along the Holocene (ca. 10000-500 BP): obsidian circulation, cultural transmission and evidence of allochthonous materials at archaeological sites in the Puna of Salta, North-western Argentina. Journal of Archaeological Science Reports 29: 1-11. https://doi.org/10.10167j.jasrep.2019.102187

López, G. (2021). El sitio Alero Cuevas, Pastos Grandes, Puna de Salta: Actualización y síntesis arqueológica de los cambios registrados a lo largo del Holoceno en perspectiva regional. Revista del Museo de Antropología 14 (3): 151-166.

López, G. y Coloca, F. (2019). Arquitectura ceremonial Inca en las tierras altas del Noroeste argentino: caracterización de los ushnus de Cueva Inca Viejo y Abra de Minas, Puna de Salta. Bulletin de lInstitut Frangais dÉtudes Andines 48 (2): 229-237.

López, G. y Orsi, J. (2017). El sitio Abrigo Pozo Cavado, Puna de Salta: nuevo aporte arqueológico y cronológico para el estudio de procesos de cambio hacia finales del Holoceno medio (ca. 5600-4600 años AP). Revista del Museo de Antropología de Córdoba 10: 43-48.

López, G. y Orsi, J. (2019). Intensificación y domesticación de camélidos en los Andes Centro Sur: variabilidad y procesos de cambio en la Puna de Salta, Argentina. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Series especiales 7 (2): 149-159.

López, G. y Restifo, F. (2014). Procesos de diversificación, intensificación y domesticación durante el Holoceno en las tierras altas del norte de Argentina y Chile: aportes desde la Puna de Salta. Comechingonia 18 (2): 95-116.

López, G. y Restifo, F. (2017). El sitio Alero Cuevas, Puna de Salta, Argentina: secuencia de cambio en artefactos líticos y resolución cronológica macrorregional durante el Holoceno temprano y medio. Chungara, Revista de Antropología Chilena 49 (1): 49-63.

López, G., Coloca, F. y Orsi, J. (2013). Human Occupations during the Middle Holocene and Beginning of the Late Holocene the Pocitos Basin, Puna of Salta, Argentina: New Research and Regional Comparison. Quaternary International 307: 50-57.

López, G., Coloca, F., Orsi, J., Araya, S., Seguí, S., Rosenbusch, M. y Solá, P. (2020). Ocupación incaica en Cueva Inca Viejo y Abra De Minas, Puna de Salta, Argentina: Minería de turquesa y prácticas rituales. Estudios Atacameños 66: 49-82.

Marsh, E., Kidd, R., Ogburn, D. y Durán, V. (2017). Dating the expansion of the inca empire: bayesian models from Ecuador and Argentina. Radiocarbon 59: 117-140.

Mondini, M., Martínez, J., Pintar, E. y Reigadas, M. (2013). Middle Holocene foraging, mobility and landscape use in the southern Argentinean Puna: Hunter gatherers from Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina. Quaternary International 307: 66-73.

Morales, M. (2011). Arqueología ambiental del Holoceno Temprano y medio en la Puna Seca Argentina. Modelos paleoambientales multi-escalas y sus implicancias para la arqueología de cazadores-recolectores. BAR International Series 2295, South American Archaeological Series 15. Oxford, Archaeopress.

Muscio, H. (2012). Modelling demographic dynamics and cultural evolution: The case of the early and mid-Holocene archaeology in the highlands of South America. Quaternary International 256: 19-26.

Muscio, H. y López, G. (2016). Radiocarbon dates and anthropogenic signal in the South- Central Andes (12,500-600 cal. years BP). Journal of Archaeological Science 65: 93-102.

Nielsen, A. (2013). Circulating objects and the constitution of South Andean Society (500 BC-1550 AD). En K. Hirth y J. Pillsbury (eds.), Merchants, Markets, and Exchange in the Pre-columbian World: 389-418. Washington, Dumbarton Oaks.

Núñez, L. (1992). Ocupación Arcaica en la Puna de Atacama: secuencia, movilidad y cambio. En B. Meggers (ed.), Prehistoria Sudamericana. Nuevas perspectivas: 283-307. Washington, Taraxacum.

Olivera, D. (1997). La importancia del recurso camelidae en la puna de Atacama entre 10.000 y 500 años AP. Estudios Atacameños 14: 29-41.

Olivera, D. (2012). El Formativo en los Andes del sur: la incorporación de la opción productiva. En M. Haro, A. Rocchietti, M. Runcio, O. Hernández de Lara y V. Fernández (eds.), Interculturalidad y ciencias: Experiencias desde América latina: 15-49. Buenos Aires, Editorial Centro de Investigaciones precolombinas.

Orsi, J. (2018). Explotación de recursos faunísticos y procesos de cambio en el uso de los camélidos en la Puna de Salta (ca. 10.000-2.500 años AP): Análisis del registro arqueofaunístico de los sitios Alero Cuevas y Abrigo Pozo Cavado. Tesis doctoral inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Orsi, J. y G. López (2019). Análisis del registro arqueofaunístico del sitio Abrigo Pozo Cavado, Puna de Salta, Argentina, durante el Holoceno medio y comienzos del Holoceno tardío. Mundo de Antes 13 (2): 69-90.

Palamarczuk, V. y Greco, C. (2012). Estilo y tiempo. Un estudio sobre la cronología del estilo cerámico Famabalasto Negro Grabado del Noroeste Argentino mediante dataciones radiocarbónicas. Estudios Atacameños 43: 95-120.

Patané Aráoz, C., Leale, B. y Piraino, J. (2020). Estudio de un sitio a cielo abierto de cazadores-recolectores en el salar del Hombre Muerto (zona limítrofe de las provincias de Salta y Catamarca). Una contribución a la arqueología del Holoceno temprano en la Puna del Noroeste de Argentina. Andes 31(2): 1-36.

Peros, M., Muñoz, S., Gajewski, K. y Viau, A. (2010). Prehistoric demography of North America inferred from radiocarbon data. Journal of Archaeological Science 37(3): 656-664.

Pintar, E. (2014). Continuidades e hiatos ocupacionales durante el Holoceno medio en el borde oriental de la puna salada, Antofagasta de la Sierra, Argentina. Chungara Revista de Antropología Chilena 46 (1): 51-71.

Prates, L., Politis, G. y Perez, S. (2020). Rapid radiation of humans in South America after the last glacial maximum: A radiocarbon-based study. PLoS ONE 15: e0236023.

Prates, L., Politis, G. y Steele, J. (2013). Radiocarbon chronology of the early human occupation of Argentina. Quaternary International 301: 104-122.

Quintero, L. y Wilke, P. (1995). Evolution and economic significance of naviform core and blade technology in the southern Levant. Pal'eorient 21: 17-33.

Ratto, N. (2006). El Arcaico y el Formativo en la Puna de Chaschuil a través del diseño de las puntas líticas (Departamento Tinogasta, Catamarca). Cazadores Recolectores del Cono Sur 1: 93-110.

Restifo, F. (2015). Tecnología de hojas líticas en tierras altas andinas: perspectivas desde la puna de la provincia de Salta (Argentina). Estudios Atacameños 51: 33-51.

Rick, J. (1987). Dates as data: an examination of the Peruvian pre-ceramic radiocarbon record. American Antiquity 52 (1), 55-73.

Riris, P. (2018). Dates as data revisited: A statistical examination of the Peruvian preceramic radiocarbon record. Journal of Archaeological Science 97: 67-76.

Shennan, S. y Edinborough, K. (2007). Prehistoric population history: from the late glacial to the late neolithic in central and northern Europe. Journal of Archaeological Science 34: 1339-1345.

Shott, M. (1992). Radiocarbon Dating as a Probabilistic Technique: The Childers Site and Late Woodland Occupation in the Ohio Valley. American Antiquity 57: 202-230.

Steele, J. (2010). Radiocarbon dates as data: quantitative strategies for estimating colonization front speeds and event densities. Journal of Archaeological Science 37: 2017-2030.

Steele, J. y Politis, G. (2009). AMS 14C dating of early human occupation of Southern South America. Journal of Archaeological Science 36: 419-429.

Timpson, A., Barberena, R., Thomas, M., Méndez, C. y Manning, K. (2021). Directly modelling population dynamics in the South American Arid Diagonal using 14C dates. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 376: 20190723.

Williams, A. (2012). The use of summed radiocarbon probability distributions in archaeology: a review of methods. Journal of Archaeological Science 39: 578-589.

Wynveldt, F., Balesta, B., Iucci, M., Valencia, C. y Lorenzo, G. (2017). Late Chronology in Hualfín Valley (Catamarca, Argentina): a Revision from 14C Dating. Radiocarbon 59: 91-107.

Yacobaccio, H. (2013). Towards a Human Ecology for the Middle Holocene in the Southern Puna. Quaternary International 307: 24-30.

Yacobaccio, H. (2021). The domestication of South American camelids: a review. Animal Frontiers 11 (3): 43-51.

Yacobaccio, H. y Vilá, B. (2002). Condiciones mecanismos y consecuencias de la domesticación de camélidos. Estudios Sociales del NOA 3: 4-27.

Yacobaccio, H. y Morales, M. (2005). Mid-Holocene environment and human occupation of the Puna (Susques, Argentina). Quaternary International 132: 5-14.

Yacobaccio, H., Morales, M. y Hoguin, R. (2017). Habitats of ancient hunter-gatherers in the Puna: Resilience and discontinuities during the Holocene. Journal of Anthropological Archaeology 46: 92-100.