Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Relaciones

versão impressa ISSN 0325-2221versão On-line ISSN 1852-1479

Relaciones vol.47 no.2 Buenos Aires dez. 2022

http://dx.doi.org/10.24215/18521479e041

10.24215/18521479e041

Articulos

EL LAZARILLO DE CIEGOS CAMINANTES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN PARA UNA ETNOHISTORIA DE LA ARRIERÍA ANDINA(CONCOLORCORVO, 1775)

EL LAZARILLO DE CIEGOS CAMINANTES AS A SO URCE OF INFORMATION FOR AN ETHNOHISTORY OF ANDEANMULETEERING (CONCOLORCORVO, 1775)

Carlos María Chiappe1

1Universidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama, Chile. E-mail: carlos.chiappe@ucn.cl

Fecha de recepción: 21 de febrero de 2022

Fecha de aceptación: 13 de julio de 2022

RESUMEN

El lazarillo de ciegos caminantes es un libro de Alonso Carrió de La Vandera que retrata la realidad social del virreinato del Perú a fines del siglo XVIII desde la perspectiva de un funcionario borbónico. Este texto ha sido analizado mayormente por sus valores literarios y sus aportes históricos. Queremos poner aquí en relieve las contribuciones que una lectura etnohistórica del texto puede brindar al estudio de las prácticas arrieras de tiempos pasados.

Palabras clave: relatos de viaje - arriería - América hispana - Colonia - Andes

ABSTRACT

El Lazarillo de ciegos caminantes is a book by Alonso Carrió de La Vandera that portrays the social reality of the viceroyalty of Peru at the end of the 18th century from the perspective of a Bourbon oficial. This text has been analyzed mainly for its literary values and its historical contributions. Here we want to highlight the contributions that an ethnohistorical reading of the text can make to the study of the muleteering practices of the past.

Keywords: travel stories - muleteering - Hispanic America - colonial times - Andes

INTRODUCCIÓN

Este texto se desprende de una investigación de larga duración sobre la arriería de los Andes centro-sur en general y de la región Atacameña en particular. La arriería andina fue un oficio desarrollado en diferentes regiones que unió diversos espacios económicos por medio de circuitos. De esta forma, se transformó en un medio indispensable para el transporte de bienes manufacturados, productos de la tierra y ganado en pie, siendo también una importante forma de complementación ecológica y de relacionamiento social. Por el papel vital que le cupo, incidió en la articulación entre estructuras económicas, políticas e ideológicas y entre diferentes niveles y sectores de la sociedad (Contreras 1987; Sanhueza 1992; Conti y Sica 2011).

El tema de la arriería permite indagar, en un primer nivel de análisis, acerca del comercio, la transacción regulada por valores económicos. Pero, a un nivel más profundo, estos intercambios dan cuenta del armado de relaciones sociales históricamente determinadas; expresan diferentes modos de producción, circulación y consumo (más o menos mercantilistas, más o menos asociados a relaciones de parentesco y etnicidad) y evidencian la conexión entre factores ecológicos, tecnológicos, económicos, sociales y políticos. Estas relaciones, modos de producción y articulaciones deben ser investigadas sobre el telón de fondo de las grandes transformaciones histórico-econó-micas que sucedieron en los Andes centro-sur a lo largo del tiempo.

Los estudios andinos que analizan central o tangencialmente la arriería incluyen elementos de importancia como diversos períodos históricos: prehispánico (Berenguer 1994), colonial (Sanhueza 1992; Sica 2010), republicano (Conti 2006; Sanhueza 2012) y moderno (Richard et al. 2018); variadas geografías: Andes centrales (Glave 1983), Andes centro-sur (González 1989) y Circumpuna (Conti y Sica 2007); disciplinas diversas: historia (Langer y Conti 1991), etno-historia (Sanhueza 1991, 1992, 2011), arqueología (Vilches et al. 2014) y etnografía (Cipolletti 1984; Molina 2017); fuentes variadas: arqueológicas (Berenguer y Salazar 2017), etnográficas (Cipolleti 1984; Molina 2017) y documentales (Conti 2008); cambiantes razones económicas de existencia: minería-salitre (Caro 1999), complementación económica (Molina 2017); circuitos mercantiles formales (Rabey et al. 1986) e informales (García et al. 2002); etnicidad (Gil Montero 2004); diferentes tipos de animales usados para el transporte: llamas (Gobel 1998), asnos y mulas (Conti 2003) y distintas mercancías transportadas: bienes-productos (Conti y Sica 2011) y ganado en pie (Conti 2003).

La idea fuerza más persistente a la hora de investigar la arriería ha sido el plantear una íntima relación entre diferentes formas de organización política y tipos de orientación económica. La investigación etnohistórica no ha priorizado el uso de fuentes como las que traemos a colación, a las que puede tomarse con cautela por no ser 'un documento histórico'. Es claro que una obra literaria no es tal cosa, pero nos encontramos aquí con un dilema semejante al que se presenta al sopesar el valor como fuente de información de la iconografía ¿Acaso una acuarela como, por ejemplo, Market Place, de Emeric Vidal (1820) no tiene valor documental? ¿Deja de ser un surubí el pescado que el personaje arrastra por delante de la Ranchería de los Jesuitas por el hecho de que la fotografía llegó recién a Buenos Aires en la década de 1840? (figura 1).

Lo que queremos decir es que toda fuente documental está teñida de un contenido histó-rico-social y que solo un análisis adecuado puede exponerlo, permitiéndonos conocer procesos, dinámicas y detalles que lleven a reconstruir una realidad social más amplia (Bensa 1996). Pero, en tanto los documentos no fueron escritos para responder a nuestras preguntas, su lectura impone una estrategia de interrogación activa que nos permita, por medio de adecuados recaudos metodológicos, tomar en cuenta la información que brindan y la que callan. Y esto es válido para cualquier tipo de fuentes documentales, ya que en las administrativas también abundan los sesgos (Nacuzzi 2002).

Nos proponemos entonces exponer algunos datos de interés que surgen de la lectura de El lazarillo de ciegos caminantes (Concolorcorvo [1775] 2012) (en adelante, El lazarillo). Resaltan, en particular, aquellos relativos a prácticas del oficio y empresa arriera que no pueden extraerse de fuentes administrativas, como las que venimos trabajando (Carmona et al. 2021; Chiappe y Carmona 2022). Se trata de una estrategia general de complementación de fuentes, de la que aquí mostramos solo una parte, la que compete a fuentes de información que los puristas denominan 'no históricas', pero que para nosotros ayudan a pensar a la arriería como lo que realmente fue: una práctica que solo puede comprenderse en movimiento. ¿Qué mejor que un relato de viajes que incorpora múltiples referencias a la vida cotidiana para ayudarnos a hacerlo? En tal sentido, advertimos que este texto no pretende ser una revisión exhaustiva sobre el tema de nuestro interés en El lazarillo, sino indicar al lector sobre aspectos poco explotados de la obra.

Figura 1. Buenos Aires, uno de los lugares señalados en El lazarillo (imagen de dominio público bajada desde //commons.wikimedia.org/wiki/File:Market_Place_-_Emeric_Essex_Vidal_-_Picturesque_ illustrations_of_Buenos_Ayres_and_Monte_Video_(1820).jpg)

LA OBRA: TEXTO Y CONTEXTO

A comienzos del siglo XVIII la Casa de Borbón inició en la América hispana un período de reformas que buscaron paliar una situación estructural compleja, que fue degradándose con las coyunturas finiseculares y de principios del siglo XIX (Maltby 2011). Sin embargo, durante este reinado, el espacio económico peruano, armado alrededor de la actividad minera dominante, continuó plenamente vigente, haciendo producir, circular y consumir los recursos interzonales (Assadurian 1982). Este espacio, que articulaba diferentes regiones del Virreinato del Perú, engranaba a su vez con otras más lejanas de América, formando parte además del sistema-mundo moderno en el sentido planteado por Wallerstein (1979).

Para el caso que nos concierne, El Lazarillo pone en evidencia que la ganadería en general y la crianza, amansamiento y venta de mulas como animal de carga en particular era la orientación económica principal de los territorios que hoy conforman Argentina y que estaba traccionada por el polo potosino.

La centralización administrativa borbónica implicó una supervisión mayor, evidenciada en las visitas de oficiales. Esto dio lugar a que muchos funcionarios realizaran informes para dar noticias a las autoridades sobre las características de la sociedad americana y sus recursos (Robles 2008:85-86). En este marco, El lazarillo es producto de un viaje de reconocimiento comisionado a Alonso Carrió de la Vandera en 1771, cuando fue nombrado visitador de la Superintendencia de Correos y Postas para la ruta de Buenos Aires a Lima.

Superando ampliamente su declarada intención de describir la ruta, la obra pretende analizar la realidad social americana sobre la base de sus castas, relaciones sociales, lugares urbanos y rurales, industrias, costumbres, salubridad, educación, burocracia, leguas vernáculas, y también el llamado Camino Real, vía a través de la cual el visitador accede a la realidad que reconstruye.

Una primitiva fuente de interés en torno al texto lo constituyó el hecho de que el autor ocultó su nombre detrás de un seudónimo y cambió el lugar y año de impresión. En la portada, se atribuye la autoría a su amanuense, "Don Calixto Bustamante Carlos Inca, alias Concolorcorvo", y también se dice que fue editada en Gijón, en 1773, en una imprenta con el sugerente nombre de "La Rovada". La obra en realidad fue impresa en la Casa de Huérfanos de Lima, en 1775 (Martínez Gramuglia 2007: 822).

Las suposiciones sobre el porqué de tal ficción varían, ya sea que se haga énfasis en su valor histórico o en el literario. Sobre este tema pueden consultarse los trabajos de Félix Álvarez-Brun, Walter Bose, Emilio Carilla, Antonio Fernández Insuela, Lucas Guerra y Jerónimo Herrera Navarro. En un sentido, se ha explicado por el temor del autor a que el tono satírico y el contenido -que incluye alusiones a disputas domésticas- le creara problemas con las autoridades (Herrera Navarro 2004:501 y 508). En el otro, se ha propuesto analizarla como algo inherente al contexto de producción, en donde se asistía a una "complejidad genérica y la mezcla entre lo serio y lo jocoso" que tenía como destinatario "un público mayor, el cual exigía como nuevo requerimiento que se combinara en las diversas variedades discursivas lo útil y lo entretenido como un recurso intencional" (Forace 2013:169 y 171-172). Desde nuestra perspectiva, ambas explicaciones pueden complementarse. Es evidente, además, que el ocultamiento de la autoría marida muy bien con la faceta picaresca de la obra, que la hace tributaria de una tradición iniciada con otro lazarillo, el de Tormes.

La información minuciosa contenida en el libro se vierte a través de la forma de un relato de viaje con rasgos de novela, lo que lo separa de las narraciones de viajes clásicas, caracterizadas por su modalidad descriptiva y su tono testimonial (Alburquerque-García 2011:16). La prosa a menudo es picaresca, satírica o irreverente, e incluye buena porción de crítica al sistema (p.e. repartimientos forzosos) y a enemigos particulares, como el Administrador General de Correos del virreinato José Antonio de Pando, con quien el autor mantuvo una agria disputa (Álvarez-Brun 1966:184). En este sentido, se ha caracterizado al libro como de un carácter subversivo porque "documenta ampliamente un proceso de decadencia política e institucional y refleja de manera vívida la tensa división de clases que ya no podía resolverse en el marco hermético de los virreinatos" (Zinni 2012:2). Es decir, que testimonia el momento previo a la disolución del poder colonial.

APORTES PARA UNA ETNOHISTORIA DE LA ARRIERÍA ANDINA

El lazarillo ha sido analizado primariamente por su carácter literario, secundariamente, por sus datos históricos y, en escasa medida, por su mirada antropológica; se destaca el texto de Meléndez (1999) sobre raza, género e hibridez. En cuanto a estudios literarios pueden consultarse los trabajos de Luis Alburquerque-García, María Luisa Bastos, Virginia Forace, Francisco García, Pablo Martínez Gramuglia, Richard Mazzara, Enrique Pupo-Walker, José Robles, María Rodilla-León, Karen Stolley, Susana Zanetti y Mariana Zinni. En cuanto a estudios históricos, los de María Soledad Lollo y los de Rafael Ocasio. Proponemos aquí que los datos etnográficos que aporta El lazarillo y escritos similares pueden llenar el vacío que constatamos en las fuentes documentales coloniales burocráticas. Estas contienen información mayormente cuantitativa, la cual no es una vía muy útil para conocer las formas del oficio arriero, tema de nuestro interés. El lazarillo aporta innumerables elementos sobre actores, productos, volúmenes, distancias, costos, precios e impuestos, los que nos dan una idea sobre el importante volumen del negocio. Pero, además, nos brinda detalles cotidianos que escapan al interés gubernamental, pero que son clave en el análisis etnohistórico de una práctica social.

Para el momento en que se escribió El lazarillo, la mula -introducida por los españoles-había suplantado a los auquénidos para el transporte en la zona andina por ser un animal más resistente y de mayor capacidad de carga. En el libro existen más de 250 entradas que brindan datos de primera mano sobre su negocio en relación con las necesidades de arrieraje. También hay abundantes referencias a la alfalfa, cultivo que debió alentarse para que fuera posible la cría y el mantenimiento de las mulas en grandes proporciones (véase Chiappe y Carmona 2022).

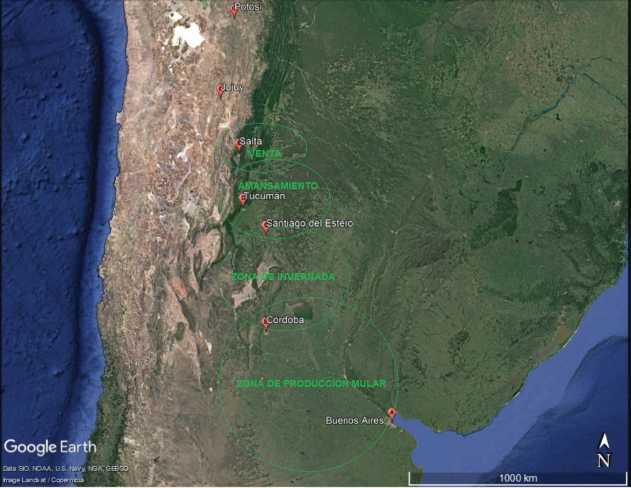

Las descripciones de las diferentes geografías y caminos, características de las personas asociadas al servicio del tránsito (p.e. indios guías, postillones, arrieros, maestros de postas), vicisitudes que enfrentaba el viajero y datos sobre distancias que era posible cubrir a caballo, carreta o en recua en los trajines son muy detalladas. Las referencias a la forma, estado y utilidad de las casas de postas (o sinónimos como pascanas, tambos y mansiones) superan el centenar (figura 2).

Figura 2. Principales poblaciones entre Buenos Aires y Potosí en relación con los espacios de producción, invernada, amansamiento y venta de mulas. Fuente: Google Earth intervenido por el autor

El libro incluye también descripciones de prácticas específicas, como el hecho de que los arrieros no utilizaban siempre los caminos regulares ni hacían uso de las postas, brindando un servicio a quienes hacían el viaje con ellos porque preferían: "caminar con arrieros por los despoblados, fiados en las provisiones que llevan y buenos toldos para guarecerse por las noches, y que al mismo y tiempo cuidan sus mercaderías y dan providencias para el tránsito de ríos y laderas peligrosas" (Concolorcorvo [1775] 2012:8).

Estas descripciones de primera mano u obtenidas a través de informantes aportan gran cantidad de información etnográfica que es posible utilizar siempre que se tomen recaudos metodológicos

(Nacuzzi 2002). Veamos este relato sobre el viaje entre posta y posta de un español y un indígena:

El que quiera caminar más, haga lo que cierto pasajero ejecutó con un indio guía. En la primera cruz que encontró hizo su adoración y echó su traguito y dio otro al indio, que iba arreándole una carguita y la hizo doblar el paso. Llegó a otra cruz, que regularmente están en trivios o altos de las cuestas. Luego que divisó la segunda cruz y se acercó a ella, dijo al español: "Caimi cruz", y detuvo un rato la mula de carga, hasta que el español bebió y le dio el segundo trago, llegó, finalmente a una pampa dilatada de casi cuatro leguas, y viéndose algo fatigado a la mitad de ella, dijo el indio: "Español, caimi, cruz", se quitó el sombrero para adorarla y dar un beso al porito, pero no vio semejante cruz, por lo que se vio precisado a preguntar al indio: ¿En dónde estaba la cruz que no la divisaba? El indio se limpio el sudor con su mano derecha y con toda celeridad levantó los brazos en alto y dijo: "Caimi señor" El español, que era un buen hombre, celebró tanto las astucias del indio que le dobló la ración, y el indio quedó tan agradecido que luego que llegó al tambo, refirió a los otros mitayos la bondad del español, y al día siguiente disputaron todos sobre quien le habría de acompañar (Concolorcorvo [1775] 2012: 15-16).

Preciso es aclarar que con "cruz" se hace referencia a una apacheta, amontonamientos en forma cónica de piedras que jalonan los caminos andinos y a las cuales se ofrendan alcohol, hojas de coca y otros bebestibles/comestibles a efectos de pedir por el éxito del viaje. Las apachetas pueden no estar coronadas por una cruz. La colocación de este aditamento es una práctica posterior a la conquista relacionada con la extirpación de las idolatrías y con la incorporación de la fe católica. El relato deja bien en claro que estas se ubican en lugares específicos, particularmente en sitios de altura, de paso (abras), peligrosos o en donde el camino cambia de orientación o el paisaje modifica su aspecto. Las apachetas cumplen hasta el día de hoy una doble función combinada, ritual y señalética. Resulta interesante que es el español quien inicia el pago, lo que da a entender que tiene conocimiento de la importancia de este ritual. Claro está que estas acciones son descritas como impulsadas por sus efectos prácticos (el llegar más rápido a destino) y no por una comprensión más profunda del fenómeno. Por su parte, la lectura del evento por parte del autor no está exenta de cierta admiración por la habilidad de los indígenas, aunque pasada por el tamiz paternalista del racionalismo occidental.

También es de interés para nuestro tema de investigación la descripción que atraviesa gran parte del libro sobre el ganado mular: su cría en las pampas de Buenos Aires y Santa Fe, su invernada en Córdoba, su comercio en Salta y su uso en diferentes espacios del virreinato del Perú. Entre las zonas de especialización, el espacio tucumano aparece como lugar de amansamiento para preparar a los animales para su servicio de carga en caminos, minas, obrajes y otros emprendimientos. De esta práctica se hace una descripción particularmente densa (Concolorcorvo [1775] 2012:63-64). Recordemos que, a partir de allí, la geografía empieza a ser andina. Por lo tanto, los animales eran de primera necesidad en el recorrido al norte, así como al sur lo era la carreta. Es por ello por lo que en este mismo espacio con abundante producción de madera y forrajes convivían las prácticas de domesticación con la construcción de carros de tracción animal.

De los gauchos tucumanos -el autor usa el término portugués gaudeiro- se describe su trabajo asociado al ganado y también las prácticas de comensalidad y ocio. Vistos desde una perspectiva negativa, los "colonos" (por lo que se entiende que se refiere a gente de la casta de blancos) están más cerca de la barbarie que de la civilización:

manteniéndose de un trozo de vaca y bebiendo sus alojas, que hacen muchas veces dentro de los montes, a la sombra de los coposos árboles que producen la algarroba. Allí tienen sus bacanales, dándose cuenta unos gaudeiros a otros, como a sus campestres cortejos, que al son de la mal encordada y destemplada guitarrilla cantan, y se echan uno a otros sus coplas, que más parecen pullas (Concolorcorvo [1775] 2012: 71-72).

En palabras del visitador, el Tucumán era tan rico que "acaso en todo el mundo no habrá igual territorio unido más a propósito para producir con abundancia todo cuanto se sembrase" (Concolorcorvo [1775] 2012:71). Así, la naturaleza exuberante domina la descripción de lo humano porque somete a los pobladores a una molicie incompatible con el progreso: "Esta gente (...) fuera la más feliz del mundo si sus preceptos se arreglaran a los preceptos evangélicos porque (...) la tierra produce cuántos frutos la siembran, a costa de poco trabajo" (Concolorcorvo [1775] 2012:73-74).

Se escandaliza el visitador: "hay un hombre que no teniendo que comprar unas polainas y unos calzones mata todos los días una vaca o novillo para mantener de siete a ocho personas" (Concolorcorvo [1775] 2012:75). El desperdicio de la carne (obtenida mediante la muerte brutal de la res, que es descrita en detalle) y la falta de bienes materiales se convierten en símbolo de poca cultura: "Sus muebles se reducen a un mal lecho, peor techo, una olla y un asador de palo, silla freno, sudaderos, lazos y bolas, para remudar caballos y ejercitarse únicamente en violentas carreras y visitas impertinentes" (Concolorcorvo, [1775] 2012:76). Eludiendo el rol del gauchaje en la producción de ganado, central en la dinámica económica colonial, solo ve en este actor el poco aporte a las arcas de la Corona. En tanto blancos, no pagan tributos, por lo que "a esta gente, que compone la mayor parte de la dilatada y fértil provincia del Tucumán, se debía sujetar por medio de una contribución." (Concolorcorvo [1775] 2012: 76-77).

Se trata de extraer el mayor provecho posible a la gente y la tierra, lo que conduce a Carrió por caminos incompatibles con la inveterada política imperial:

Si la centésima parte de los pequeños y míseros labradores que hay en España, Portugal y Francia, tuvieran perfecto conocimiento de este país, abandonarían el suyo y se trasladarían a él: el cántabro español, de buena gana; el lusitano, en boahora, y el francés trés volontiers, con tal que el Gran Carlos nuestro Monarca, les costeara el viaje con los instrumentos de la labor del campo y se les diera por cuenta de su real erario una ayuda de costas, que sería muy corta, para comprar cada familia dos yuntas de bueyes, un par de vacas y dos jumentos, señalándoles tierras para la labranza y pastos de ganado bajo de unos límites estrechos y proporcionados a su familia. (Concolorcorvo [1775] 2012: 74).

Tal vez no podamos encontrar más clara referencia que esta a un fin de ciclo, al proponer el visitador el fomento de la colonización de las tierras de la corona española mediante inmigrantes extranjeros europeos, súbditos de otras coronas. Todo en el marco de un discurso que preanuncia varias de las políticas desarrolladas por las naciones que se formarán en esos mismos territorios, luego de las guerras de independencia.

CONSIDERACIONES FINALES: LA RACIONALIDAD BORBÓNICA, EXTRAÑADA

Pratt (2011:21-35) ha analizado la literatura europea de viajes y exploración poniéndola en relación con la expansión económica y política que se produjo en la segunda mitad del siglo XVIII. Esta literatura se produce en zonas de contacto en donde los ojos imperiales del protagonista -blancos y masculinos- contemplan y poseen el entorno. Considera que esta literatura brindó a los lectores europeos un sentido de propiedad, derecho y familiaridad sobre los territorios coloniales y que -a su vez y mediante esta- el imperio fue codificado por las personas sobre cuyas vidas intervino.

Así visto, el conocimiento que podemos obtener de El lazarillo surge del encuentro entre el visitador y una alteridad construida a través de su racionalidad ilustrada. Sus representaciones de la subalternidad, encarnadas en la descripción de las prácticas de los sujetos, nos hablan tanto de una realidad efectivamente observada (p.e. costos, volúmenes, distancias) como de quien observa (las apreciaciones sobre la naturaleza de las personas y los asuntos humanos). Para el caso de nuestra obra, resulta curioso que el aporte al estudio de la arriería sea especialmente relevante por apartarse la prosa del autor del mero informe de situación, llegando -a través de su gusto por la digresión- a revelarnos detalles sobre usos y costumbres dejados de lado en las crónicas oficiales.

AGRADECIMIENTOS

Proyecto ANID/FONDECYT INICIACIÓN N° 11190023: "Del espacio económico peruano a la rigidificación de las fronteras nacionales: el proceso de la arriería en la actual región de Antofagasta, Chile (siglos XVIII-XX)".

NOTAS

1 ANID-FONDECYT INICIACIÓN N° 11190023.

BIBLIOGRAFÍA

Alburquerque-García, L. (2011). El 'relato de viajes': hitos y formas en la evolución del género. Revista de Literatura 145: 15-34.

Álvarez Brun, F. (1966). Noticias sobre Carrió de la Vandera (Autor de El Lazarillo de Ciegos Caminantes). Caravelle 7: 179-188.

Assadurian, C. (1982). El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico. Lima. Instituto de Estudios Peruanos.

Bensa, A. (1996). De la micro-histoire vers une anthropologie critique. En J. Revel (ed.), Jeux d'échelles. La microanalise a l'expérience: 37-70. París. Gallimard/Le Seuil.

Berenguer, J. (1994). Asentamientos, caravaneros y tráfico de larga distancia en el norte de Chile: el caso de Santa Bárbara. En E. Albeck (ed.), De costa a selva: intercambio y producción en los Andes Centro-Sur: 17-50. Jujuy, Tilcara-Instituto Interdisciplinario.

Carmona, J., Chiappe, C. y Gundermann, G. (2021). Para asociarse con gentes de razón: alfalfa y "civilización" durante la habilitación del puerto boliviano de Cobija (Atacama, 1825-1884). Historia Crítica 82: 29-54.

Caro, G. (1999). Salitre y ganado. Base de un intercambio regional. En M. Mora y P. Romero (comps.), NOA-Norte Grande. Crónica de dos regiones integradas: 146-149. Santiago de Chile: Embajada de Argentina en Chile.

Cipolleti, M. (1984). Llamas y mulas, trueque y venta: el testimonio de un arriero puneño. Revista Andina 2: 513-538.

Chiappe, C. y Carmona, J. (2022). Criando a Atacama: desde el tributo y el reparto forzoso hasta el fiado estatal y la contribución indigenal (siglos XVI al XIX). Fronteras de la Historia (en prensa).

Concolorcorvo [1775] 2012. El lazarillo de ciegos caminantes. Valladolid. MAXTOR.

Conti, V. (2003). El norte argentino y Atacama. Flujos mercantiles, producción y mercados en el siglo XIX. En A. Benedetti (ed.), Puna de Atacama: sociedad y economía de frontera: 21-52. Córdoba. Aleión.

Conti, V. (2006). La ruta de los arrieros y el salitre. En A. Cabeza (ed.), Las rutas del Capricornio Andino. Huellas milenarias de Antofagasta, San Pedro de Atacama, Jujuy y Salta: 93-104. Santiago de Chile. Consejo de Monumentos Nacionales.

Conti, V. (2008). Una empresa mercantil familiar en el espacio económico surandino. "Tezanos Pinto y Cía." 1794-1854. Las escalas de la Historia Comparada 2: 29-55.

Conti, V. y Sica, G. (2007). Arrieros y arrieraje de la región circumpuneña en la larga duración. En Actas I Congreso Latinoamericano de Historia Económica: 5-7. Montevideo: CLADHE.

Conti, V. y Sica, G. (2011). Arrieros andinos de la colonia a la independencia, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Débats. Disponible en: http://journals.openedition.org/nuevomundo/60560

Contreras, J. (1987). Los arrieros de Carmen Alto: notas sobre articulación económica en la región de Ayacucho. Boletín Americanista 37: 49-72.

Forace, V. (2013). La construcción de la reputación autoral en El lazarillo de ciegos caminantes de Alonso Carrió de la Vandera. CELEHIS 26: 167-182.

Glave, L. (1983). Trajines. Un capítulo en la formación del mercado interno colonial. Revista Andina 1: 9-76.

García, S., Rolandi, D., López, M. y Valeri, P. (2002). Viajes comerciales de intercambio en el departamento de Antofagasta de la Sierra, Puna meridional argentina: pasado y presente. Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales (2) [en línea]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93100205

Gil Montero, R. (2004). Caravaneros y trashumantes en los Andes Meridionales. Población y familia indígena en la puna de Jujuy, 1770-1870. Lima. Instituto de Estudios Peruanos.

Gobel, B. (1998). "Salir de viaje". Producción pastoril e intercambio económico en el noroeste argentino. En S. Dedenbach-Salazar Sáenz, C. Arellano Hoffmann, E. Konig y H. Prümers (eds.), 50 Años de Estudios Americanistas en la Universidad de Bonn. Nuevas contribuciones a la arqueología, etnohistoria, etnolingüística y etnografía de las Américas: 867-891. Markt Schwaben. Anton Saurwein.

González, S. (1989). El arrieraje en Tarapacá durante el ciclo salitrero. Camanchaca 8: 10-35.

Herrera Navarro, J. (2004). Alonso Carrió de la Vandera, autor del "Lazarillo de ciegos caminantes" prueba documental. Cuadernos para investigación de la literatura hispánica 29: 499-514.

Langer, E. y V. Conti (1991). Circuitos comerciales tradicionales y cambio económico en los Andes centromeridionales (1830-1930). Desarrollo económico 31 (121): 91-111.

Maltby, W. (2011). Auge y caída del Imperio Español. Madrid. Marcial Pons.

Martínez Gramuglia, P. (2007). Un viajero colonial: escritura e historia en El Lazarillo de ciegos caminantes. Buenos Aires. Instituto de Literatura Hispanoamericana.

Meléndez, M. (1999). Raza, género e hibridez en El Lazarillo de ciegos caminantes. Valencia. Artes Gráficos Soler.

Molina, R. (2017). "En la huella está el peligro". Arrierías de puna y desierto. San Pedro de Atacama. Qillqa.

Nacuzzi, L. (2002). Leyendo entre líneas: una eterna duda acerca de las certezas En S. Visacovsky y R. Guber (comps.), Historia y estilos de trabajo de campo en la Argentina: 229-262. Buenos Aires. Antropofagia.

Pratt, M. (2011). Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.

Rabey, M., Merlino, R. y González, D. (1986). Trueque, articulación económica y racionalidad campesina en el sur de los Andes Centrales. Revista Andina 4: 131-160.

Richard, N., Galaz-Mandakovic, D. Carmona, J. y Hernández, C. (2018). El camino, el camión y el arriero: la reorganización mecánica de la puna de Atacama (1930-1980). Historia 396 (1): 163-192.

Robles, J. (2008). Narración e invención de Concolorcorvo en "El Lazarillo de ciegos caminantes" de Alonso Carrió De la Vandera. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 34 (67): 85-93.

Sanhueza, C. (1991). Orígenes y desarrollo de la arriería colonial: siglos XVI-XVII. Tesis de Licenciatura inédita. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Sanhueza, C. (1992). Tráfico caravanero y arriería colonial en Atacama: El Siglo XVI. Estudios Atacameños 10: 169-182.

Sanhueza, C. (2011). Tráfico caravanero, arriería y trajines en Atacama colonial. Síntesis y discusiones sobre un proceso de adaptación andina. En A. Hubert, J. A. González y M. Pereira (eds.), Temporalidad, interacción y dinamismo cultural. La búsqueda del hombre: 289-321. Antofagasta. Universidad Católica del Norte.

Sanhueza, C. (2012). La tradición arriera de Atacama (siglo XIX). En: C. Aldunate (ed.), Atacama: 236-255. Santiago de Chile: Museo Chileno de Arte Precolombino.

Sica, G. (2010). Del tráfico caravanero a la arriería colonial indígena en Jujuy. Siglos XVII y XVIII. Revista Transporte y Territorio 3.

Vidal, E. (1820). Market Place, from "Picturesque illustrations of Buenos Ayres and Monte Video, consisting of twenty-four views: accompanied with descriptions of the scenery, and of the costumes, manners, &c., of the inhabitants of those cities and their environs". London. Ackermann.

Vilches, F., Sanhueza, L. y Garrido, C. (2014). Arquitectura de remeseros en San Pedro de Atacama. Lecturas 3: 76-85.

Wallerstein, I. (1979). El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI. Madrid. Siglo XXI.

Zinni, M. (2012). Viaje y relato o la forma del bildungs en Lazarillo de ciegos caminantes. Barroco 6 (1): 1-19.