INTRODUCCIÓN

Desde hace unas décadas, las investigaciones sobre arte rupestre no solo se concentran en el estudio de patrones estilísticos e iconográficos, sino que también se interrogan por los procesos de producción de los motivos rupestres (Aschero 1988; Fiore 2007, 2018). Este interés coincide con un movimiento mayor en la arqueología hacia el estudio de la tecnología y de las cadenas operativas como prácticas sociales constitutivas de los procesos históricos (Dobres y Hoffman 1994; Pauketat 2001). En los últimos años, los desarrollos teóricos asociados a los nuevos materialismos, así como los enfoques relacionales y ontológicos, concentraron la atención en las interacciones generativas del arte rupestre y en los diversos agentes humanos y no-humanos que participaron de sus procesos de confección (Troncoso et al. 2020). En ese sentido, las técnicas de aplicación de las mezclas pigmentarias constituyen un punto privilegiado para explorar la pluralidad de agentes, movimientos, lugares y tiempos involucrados en el devenir de las pinturas dado que nos sitúan ante los instantes concretos en donde dichas relaciones se producen.

En este trabajo utilizamos una metodología experimental para identificar las huellas ma croscópicas específicas de distintas técnicas de aplicación de pinturas rupestres, con la finalidad de explorar aquellas empleadas en la producción del arte rupestre del sitio La Candelaria, una de las cuevas pintadas de la sierra de El Alto-Ancasti, en la provincia de Catamarca (figura 1). Dicha serranía alberga uno de los conjuntos más importantes de sitios con arte rupestre en el Noroeste argentino, con más de 100 cuevas y aleros documentados. En la última década, se han profundizado las investigaciones sobre los materiales que se emplearon en algunos sitios del área, con énfasis en los análisis arqueométricos de las mezclas pigmentarias (De La Fuente y Nazar 2016; Tascon et al. 2016; Gheco 2017; Gheco et al. 2020). Sin embargo, más allá de algunas menciones, todavía no se ha abordado el estudio exhaustivo de las técnicas de aplicación particulares utilizadas en cada sitio. Teniendo en cuenta este problema, sumado a la necesidad metodológica de contar con indicadores que nos permitan identificar de manera certera las distintas técnicas de aplicación de las pinturas rupestres, planteamos como objetivos específicos de este trabajo:

reconocer los rasgos morfológicos característicos de algunas técnicas de aplicación de las capas pictóricas (digital, con hisopo, con pincel y con palito) a partir de la realización de probetas experimentales;

avanzar en el relevamiento de las técnicas de aplicación de las pinturas rupestres del sitio La Candelaria en función de los indicadores definidos en la experimentación. Nuestra hipótesis de trabajo sostiene que es posible reconocer macroscópicamente las técnicas de aplicación de las pinturas rupestres prehispánicas de este sitio a partir del previo estudio experimental de las huellas materiales específicas producidas por cada técnica empleada.

La consecución de estos objetivos corresponde a dos etapas de investigación, adoptando un sistema inductivo-deductivo (sensu González e Ibáñez 1994) de acuerdo con el cual los resultados de una primera etapa experimental fueron empleados, luego, en los relevamientos de las pinturas rupestres de una segunda etapa, bajo la premisa de una equiparación de causas por la analogía de consecuencias.

PINTURAS, MATERIALES, TÉCNICAS

En términos mayoritarios, a nivel mundial los estudios materiales del arte rupestre pintado se enfocaron en caracterizar la composición química de las mezclas pigmentarias (Chalmin y Huntley 2017; Sepúlveda 2020). Sin embargo, también deben considerarse las múltiples etapas técnicas e interacciones entre diversos seres y materiales que dieron forma a tales mixturas (Gheco et al. 2020). Concentrarnos en dichas técnicas y en los instrumentos, pasos, tratamientos, corporalidades y desplazamientos involucrados en ellas, nos acerca a la complejidad inherente a la creación y usos del arte rupestre. Además, también permite adentrarnos en diversos aspectos de la vida social de los grupos que participaron de la confección y transformación de los abrigos pintados. En ese sentido, los estudios tecnológicos tienen el potencial de acercarnos a las dimensiones simbóli- co-económicas de los procesos de producción del arte rupestre (Fiore 2007; Troncoso et al. 2020).

Distintes autores han propuesto modelos analíticos para abordar los procesos de produc ción del arte rupestre (Aschero 1988; Fiore 2007). Dichos modelos resultan fundamentales para dejar de concebir a las pinturas rupestres como productos acabados, destacando, en cambio, las múltiples etapas y prácticas sociales involucradas en su confección. En particular, la aplicación del estrato pictórico sobre el soporte rocoso constituye un paso central de estos procesos. Se han propuesto distintas técnicas o medios de aplicación, en las que se pueden emplear o no determi nados instrumentos intermediarios, o útiles de aplicación (sensu Aschero 1988). A continuación, repasaremos algunos antecedentes sobre este tema, tanto a nivel internacional como nacional.

Couraud y Laming-Emperaire (1979) se enfocaron en los pigmentos hallados en la excavación de la cueva de Lascaux (Francia) y en su estudio material, combinando análisis arqueométricos y experimentales. Consideraron como posibles medios de aplicación (moyens d’application) a los siguientes: 1) crayones; 2) pinceles (probaron nueve tipos diferentes, de pelos y fibras vegetales); 3) aplicación con el dedo; 4) sellos de piel (tampons de fourrure); 5) proyección de pintura mediante un tubo; 6) proyección de pintura con la boca. En el caso de la experimentación con pinceles, emplearon mezclas pigmentarias en tres estados de viscosidad: pastosa, fluida y en polvo, lo cual revela la importancia de incluir esta variable en los trabajos experimentales.

Mucho más reciente en el tiempo, merece destacarse el estudio técnico del arte rupestre de la cueva de Chauvet, realizado por Fritz y Tosello (2015). A partir de una cuidadosa observación, que incluyó el uso de luz rasante (u oblicua) para detectar rasgos no visibles bajo luz difusa, les autores mencionados lograron conocer las técnicas pictóricas de ese sitio, ya que dicha metodo logía les permitió distinguir estriaciones, pinceladas con inicio y final, y cierta regularidad en los trazos, por lo que postularon la posibilidad del uso de pinceles de pelo y/o piel en la confección de algunos de los motivos rupestres.

Para el arte rupestre levantino, Santos da Rosa ha realizado una profunda investigación de las cadenas operativas involucradas en su producción, con un amplio programa experimental orientado a la identificación de mezclas pigmentarias y de instrumentos de aplicación (Santos da Rosa 2019b, 2019a). Allí confeccionó y empleó pinceles de pelo con distintas morfologías de zonas activas (puntiaguda, convexa y recta); instrumentos basados en plumas e instrumentos basados en plantas. También confeccionó pinturas mediante el dedo índice y el meñique. Con cada uno de esos instrumentos realizó pruebas experimentales, utilizando una mezcla pigmentaria. Los trazos experimentales obtenidos fueron evaluados mediante observaciones macroscópicas con luz difusa, centrándose en la morfología de los bordes, de los extremos iniciales y finales y en el comportamiento de los instrumentos.

En Sudamérica también existió un interés por las técnicas del arte rupestre pintado. En general, las menciones a posibles medios de aplicación no fueron el foco de las investigaciones y siguieron diversos criterios para su identificación. Por ejemplo, se han diferenciado posibles modos de aplicación a partir del grosor de los trazos: menor a 0,5 cm indicaría potencialmente el uso de crayones, pinceles o hisopos; mientras que mayores a 1 cm podrían deberse a aplicacio nes digitales (Pérez y Salaberry 2014). Para algunos motivos del arte rupestre de Inca Cueva 4 (Jujuy), Aschero sugirió el empleo de una técnica digital a partir de que los trazos muestran “una marcada diferencia de intensidad y densidad de la pintura entre uno y otro extremo, el de menor intensidad con un ‘esfumado’ característico del arrastre digital” (Aschero 1988:133-134). En Chile, Sepúlveda (2011) mencionó la observación macroscópica de algunos trazos pintados que sugieren la aplicación por “brocha y/o pincel” (Sepúlveda 2011:204), además de algunos motivos producidos por aspersión bucal. En estos casos, las observaciones macroscópicas y el grosor de los trazos serían claves para inferir técnicas de aplicación de las pinturas.

Otres autores recurrieron a los abordajes experimentales de las técnicas pictóricas para mejorar su comprensión del registro arqueológico. Paunero (1992) indagó sobre la ejecución de manos en negativo por aspersión bucal para las pinturas rupestres de Patagonia. Más adelante, Blanco (2015) y Blanco y Barreto (2016) realizaron estudios experimentales, también orientados a comprender el arte rupestre de Patagonia, con el empleo de distintas técnicas de aplicación y la replicación de motivos. En ese sentido, interesa rescatar que Blanco (2015) obtuvo como resultados que los trazos ejecutados por arrastre digital “son anchos y presentan acumulación de pintura en la parte externa, en tanto que hacia el centro son tenues”, mientras que los trazos ejecutados mediante hisopo “son planos y homogéneos”, cuyo ancho depende del intermediario empleado (Blanco 2015:139). También resulta de especial interés la contribución metodológica de Cordero y Moya (2015) para el arte rupestre del Valle del río Limarí (Chile), de cuya experimentación emergen algunos rasgos para distintos modos de aplicación: 1) pintura digital: se reconoce en los bordes un escalonamiento y concentración de pintura con forma redondeada (que aquí interpretamos como una forma de cresta); 2) uso de pinceles: se observa un trazo con mayor regularidad, a veces más fino y con una terminación aguzada; 3) uso de hisopo: con gran regularidad en el trazo y terminación cuadrada. Estos trabajos permiten advertir algunas variables y elementos descriptos relevantes para diagramar un diseño experimental y para interpretar los rasgos observados en los trazos.

Por último, se han realizado avances que combinaron experimentación y arqueometría para la identificación de las técnicas pictóricas en el estudio del arte rupestre de La María (provincia de Santa Cruz), aunque esos esfuerzos estuvieron orientados a la morfología de los estratos pictóricos a una escala microscópica (Landino et al. 2021). Allí, les investigadores indagaron en la estructura pictórica microscópica de probetas experimentales confeccionadas digitalmente y a pincel, para luego interpretar estratigráficamente las micro-muestras de las pinturas rupestres arqueológicas e intentar discriminar entre diferentes técnicas de aplicación.

Esta diversidad y reducida cantidad de antecedentes, sobre todo a nivel nacional y regional, evidencia la necesidad de implementar el abordaje experimental aquí planteado.

Las técnicas pictóricas rupestres en la sierra de El Alto-Ancasti

En la ladera oriental de la sierra de El Alto-Ancasti se han documentado numerosos sitios arqueológicos con arte rupestre (figura 1b), en su mayoría pintado (figura 1c-e). Por sus caracte rísticas iconográficas, estas figuras han sido tradicionalmente atribuidas a la cultura de La Aguada (González 1977; Llamazares 2006), aunque son cada vez mayores las evidencias que destacan la heterogeneidad cronológica de estos sitios, con motivos asignables a momentos previos y poste riores al período Medio (Gheco et al. 2013; Quesada y Gheco 2015).

El arte rupestre ha sido el principal foco de atención entre las investigaciones arqueológicas en la sierra. Si bien algunos de estos trabajos estudiaron los aspectos materiales de las pinturas rupestres desde enfoques arqueométricos (Tascon et al. 2016) y experimentales (Acosta et al. 2021), las técnicas de aplicación han sido escasamente abordadas. Sin embargo, en algunos casos, se han mencionado posibles técnicas de aplicación para determinados motivos pintados. En ese sentido, Gómez y de la Fuente (1989) describieron un motivo de serpiente en el Alero Lechico trazado con “gruesas pinceladas que se afinan y engrosan” (Gómez y de la Fuente 1989:30); en el caso de La Tunita -otro sitio ubicado en la serranía- se ha propuesto la posible aplicación de pintura mediante el dedo dada la presencia de trazos gruesos, con un ancho promedio de 12 mm (de la Fuente et al. 2005). Además, para el sitio arqueológico de Oyola, Gheco y equipo (2020) mencionaron la posible ejecución con el dedo al observar trazos con bordes anchos y más oscuros que el resto del motivo, así como el posible uso de intermediarios finos en otros motivos, a partir de la observación de pinceladas delgadas.

Figura 1: Locación geográfica del área de estudio: (a) mapa de Sudamérica con ubicación de la sierra; (b) mapa con los sitios arqueológicos con arte rupestre de la sierra; (c) y (d) algunos motivos rupestres

pintados en la cueva de La Candelaria

El arte rupestre de La Candelaria ha sido ampliamente difundido, gracias a su iconografía y a su interpretación como arte chamánico (Llamazares 2006), aunque su dimensión material ha recibido menor atención. Al respecto, los estudios arqueométricos desarrollados estuvieron destinados a obtener fechados directos de algunas pinturas rupestres (Hedges et al. 1998; Boschin et al. 1999), y a caracterizar de manera preliminar los materiales empleados en su producción (Hedges et al. 1998; Maier et al. 2007; Gheco et al. 2020). En ese sentido, los análisis inorgánicos detectaron sulfato de calcio, oxalatos de calcio y, en menor medida, carbonato de calcio, mientras que los resultados de los análisis orgánicos fueron atribuidos al uso de cactus o cebil.

Las técnicas pictóricas de La Candelaria no han sido investigadas en detalle, si bien se han realizado algunas observaciones preliminares. En primer lugar, Segura (1993) propuso que las pinturas fueron ejecutadas con trazos blancos gruesos, luego de pulir la superficie, piquetear las figuras y pintar sobre el grabado con trazos de 4 a 9 mm de ancho; es decir, con una técnica mixta (grabado pintado). En segundo lugar, Llamazares (1999) presentó un detallado relevamiento de las pinturas del sitio. En un motivo interpretado como un felino observó que las manchas del interior de la cola parecían “haber sido realizadas con la yema de los dedos” (Llamazares 1999:6). De la misma manera, esta autora consideró que la ejecución de las figuras con trazos gruesos y zonas planas es uno de los aspectos que permiten considerar una “homogeneidad técnica” en el arte rupestre de La Candelaria, que estimó como un rasgo de unidad estilístico-cultural.

De la exposición de los antecedentes se desprende que la identificación de las técnicas de aplicación en el arte rupestre es un problema relevante a nivel nacional ya que, a pesar de que constituyen elementos centrales de los procesos de producción, han sido escasamente estudiadas. En ese sentido, desde un punto de vista metodológico, excepto en algunos casos particulares, se observa que los criterios de identificación no son del todo precisos y no suelen estar apoyados en resultados experimentales que brinden robustez a las observaciones macroscópicas. Por su parte, desde una perspectiva histórica y local, para el arte rupestre de la sierra de El Alto-Ancasti y, específicamente, de la cueva de La Candelaria, todavía las técnicas pictóricas están lejos de ser esclarecidas. Este trabajo intenta avanzar en ambos aspectos, al proponer una metodología que permita abordar la identificación de medios de aplicación a partir de la observación de las huellas macroscópicas específicas detectadas en las pruebas experimentales y, al mismo tiempo, conocer en mayor medida cómo fueron pintados los motivos rupestres de este sitio.

LA CUEVA DE LA CANDELARIA

La cueva de La Candelaria es un abrigo de grandes dimensiones (17 m de ancho y 11 m de profundidad aproximadamente) en cuyas paredes y techo hemos documentado un número mínimo de 141 motivos rupestres pintados (figura 2). La mayoría de las figuras aparentan una homogeneidad cromática en tonos blancos (aunque también hay motivos y trazos rojos) y cierta coherencia iconográfica, lo cual impulsó su atribución estilística a la cultura de La Aguada (de la Fuente y Arrigoni 1975; Llamazares 1999). Sin embargo, una mirada más detallada advierte la heterogeneidad de sus tonalidades, morfologías y tamaños, lo cual nos impulsan a explorar la diversidad de técnicas pictóricas involucradas. Para garantizar la factibilidad del presente trabajo, nos concentramos en estudiar una muestra de los motivos que posibilita retomar y complementar trabajos arqueológicos previos. A futuro se prevé ampliar la investigación hacia un número mayor de motivos del abrigo.

Figura 2: Croquis de planta de la cueva La Candelaria en el que se detallan los sectores con pinturas rupestres

METODOLOGÍA

Este trabajo consiste en una primera aproximación experimental a la identificación ma croscópica de técnicas de aplicación del arte rupestre pintado de La Candelaria, en el marco de investigaciones mayores y, por lo tanto, es de carácter inicial y exploratorio. Para avanzar con los objetivos propuestos se ha empleado una metodología conformada por dos etapas: una expe rimental, en el laboratorio, y otra analítica, en el sitio arqueológico, en la cual los resultados de la primera alimentan la segunda etapa. Como señala Millson (2011), un diseño de arqueología experimental puede desarrollarse en dos grandes formas: 1) como experimentos para probar hipó tesis sobre un sitio o un tipo de artefacto; 2) como experimentación para probar métodos que son empleados para obtener información, con el objetivo de asegurar que la información recolectada es una representación certera del pasado. En el sentido del último punto, la primera etapa de esta investigación, de carácter experimental, estuvo orientada a comenzar a delinear una metodología de relevamiento macroscópico de las pinturas a partir de las huellas materiales producidas por las técnicas de aplicación. Sobre esta base, en la segunda etapa del trabajo se realizó un primer relevamiento de las técnicas de aplicación de las pinturas de La Candelaria a partir de la obser vación macroscópica in situ de una muestra (n=63) de los motivos. El programa experimental planificado, del cual este artículo describe los primeros resultados, tiene como objetivo identificar los rasgos materiales característicos del empleo de distintas técnicas de aplicación de pinturas rupestres, seleccionadas a partir de la relectura de los antecedentes de investigación mencionados y del relevamiento exploratorio de las pinturas rupestres de La Can delaria. Ya que no es frecuente en nuestros contextos arqueológicos el hallazgo de estos útiles de aplicación, nos valdremos del concepto de artefactos inferidos/esperados desarrollado por Fiore (1996-98) para pensar en posibles intermediarios a partir del relevamiento de los motivos rupestres.

Para este programa experimental, se definieron varias labores cuya ejecución se realizó en el siguiente orden: 1- Realización de los instrumentos de aplicación. 2- Confección de las mez clas pigmentarias. 3- Aplicación de las pinturas sobre lajas de roca. 4- Registro de los resultados. De la misma manera, se definieron una serie de variables que, entendemos, influyen de manera decisiva en las técnicas de aplicación y cuyo análisis resulta relevante para nuestra investigación.

Variable “Técnica de Aplicación”:

Pincel de pelo

Elemento leñoso (palito)

Hisopo de pelo

Digital (con el dedo):

Categoría: por arrastre

Variable “Mezcla Pigmentaria”

Aglutinantes:

Lipídico

Proteico

Polisacárido

Pigmento:

Yeso (sulfato de calcio dihidrato)

Viscosidad:

Pastosa

Fluida (diluida con agua o a mayor temperatura en el caso de grasa)

Como mencionamos, para ejecutar experimentalmente las distintas técnicas de aplicación, fue necesario confeccionar hisopos y pinceles con pelos de llama, así como recolectar pequeños fragmentos (o palitos) de plantas leñosas. Los hisopos fueron producidos siguiendo la descripción de artefactos arqueológicos hallados en la provincia de Chubut (Onetto 1986), ya que todavía no hemos hallado evidencia arqueológica de elementos intermediarios en el área de estudio. Los hisopos involucran que un extremo del fragmento leñoso se envuelva completamente con pelos (figura 3A), mientras que los pinceles fueron fabricados con los mismos materiales, aunque los pelos sobresalen del fragmento y quedan sujetos al elemento leñoso empleando parte de ellos, sin utilizar adhesivos (figura 3B).

La experimentación se realizó teniendo en cuenta la combinación de las técnicas de aplicación con tres tipos de aglutinantes, que representan las grandes familias en términos químicos de los materiales filmógenos presentes en la naturaleza (Masschelein-Kleiner 1995): a) un material lipídico (grasa Bos taurus); b) un material proteico (huevo Gallus gallus) y c) un material polisacárido (mucílago de cactus, Opuntia ficus-indica). Estas familias fueron seleccionadas, también, teniendo en cuenta investigaciones anteriores del arte rupestre del NOA, donde se ha sostenido el uso de grasa animal como aglutinante (Yacobaccio et al. 2008), así como de mucílago de cactus (Hedges et al. 1998; Boschín et al. 1999). En este estadio inicial de la investigación, es importante destacar que las propiedades reológicas de las capas pictóricas fueron estudiadas en relación con estos tres grandes tipos de materiales y no en la especificidad de los materiales efectivamente empleados en La Candelaria. En ese sentido, es probable que futuras investigaciones vinculadas revelen rasgos dependientes de materiales específicos. Sin embargo, hasta que las determinaciones analíticas de materiales orgánicos presentes en las pinturas rupestres avancen, no dispondremos de la información para generar planes experimentales con los materiales concretos empleados en el pasado. Más allá de esto, a los fines de esta experimentación el uso de estos materiales filmógenos tiene una fundamentación físico-química.

Figura 3: Intermediarios confeccionados para la experimentación: (A) hisopos de pelo de llama; (B) pinceles de pelo de llama

Los aglutinantes fueron preparados de la siguiente manera:

El mucílago o baba de cactus fue obtenido modificando un método reportado anteriormente (Monroy Galicia y Salgado López 2019). Dichas modificaciones fueron: 1) la hidratación de los fragmentos en agua durante 12 horas (1 parte de cactus por 2 partes de agua), en un recipiente cerrado. 2) Se realizó la cocción según el método establecido y se coló el líquido, obteniendo el mucílago.

La grasa se obtuvo de un corte de carne fresco y se calentó hasta lograr su fluidez. Debido a su solidificación a temperatura ambiente, para manipular este aglutinante se debe mantener calefaccionado (similar a una pintura encáustica).

El huevo se empleó entero, sin separar yema de clara.

En relación con la preparación de la mezcla pigmentaria, el material empleado como pigmento fue yeso dihidrato comercial, basado en los resultados de los análisis físico-químicos previos de las pinturas rupestres blancas de La Candelaria. El pigmento molido fue mezclado con los tres tipos de aglutinantes, con proporciones específicas de cada componente (tabla 1). Para indagar si los rastros de la técnica de aplicación dependen de la viscosidad de la pintura, se decidió generar dos variantes: una pastosa y la otra fluida. La mezcla del pigmento molido con cada aglutinante generó mixturas de consistencia pastosa, y para alcanzar mayor fluidez se agregó agua como diluyente, con excepción de la pintura preparada con grasa, en la que se logró aumentando la temperatura del recipiente contenedor de la pintura. De esta forma, se obtuvieron tres mezclas pigmentarias con dos consistencias distintas (tabla 1).

Tabla 1: Composición de las mezclas pigmentarias experimentales según muestra y medidas de la porción activa de los intermediarios, cantidad de pigmento, de aglutinante y de diluyente empleada en cada mezcla pigmentaria y dimensiones de la porción activa de los intermediarios

Utilizados

Volumen Volumen Masa de Ancho Largo

Código Técnica diluyente aglutinante . , , , Porción Porción

, ,, , ,, pigmento (g)

(ml) (ml) activa (mm) activa (mm)

Gp1

Pincel

2,07 g

2,00

35

Gp2

Palito

2,07 g

2,00

Gp3

Hisopo

2,07 g

2,00

10

20

Gp4

Arrastre

digital

2,07 g

2,00

Gf1

Pincel

2,07 g

2,00

35

Gf2

Palito

2,07 g

2,00

Gf3

Hisopo

2,07 g

2,00

10

20

Gf4

Arrastre

digital

2,07 g

2,00

Cp1

Pincel

4,0

3,00

30

Cp2

Palito

4,0

3,00

Cp3

Hisopo

4,0

3,00

40

Cp4

Arrastre

digital

4,0

3,00

Cf1

Pincel

0,8

4,0

3,00

30

Cf2

Palito

0,8

4,0

3,00

Cf3

Hisopo

0,8

4,0

3,00

40

Cf4

Arrastre

digital

0,8

4,0

3,00

Hp1

Pincel

3,5

2,00

30

Hp2

Palito

3,5

2,00

Hp3

Hisopo

3,5

2,00

20

Hp4

Arrastre

digital

3,5

2,00

Hf1

Pincel

0,4

3,5

2,00

30

Hf2

Palito

0,4

3,5

2,00

Hf3

Hisopo

0,4

3,5

2,00

20

Hf4

Arrastre

digital

0,4

3,5

2,00

Nota: en el caso de la grasa animal, el volumen no pudo ser medido, por ello se consigna aquí la masa en gramos Siglas: G: grasa; C: mucílago de cactus; H: huevo; p: de consistencia pastosa; f: consistencia fluida

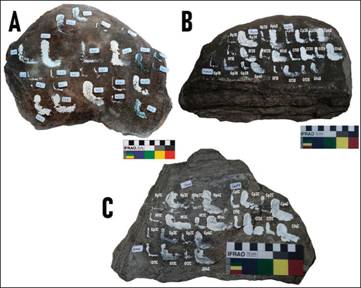

Luego de tener los elementos a usar preparados, se procedió a aplicar las mezclas pigmen tarias de acuerdo con las técnicas planteadas: a) pincel de pelo de llama redondo; b) palito; c) hisopo de pelo de llama y d) arrastre digital. Con la finalidad de disminuir el factor casualidad, se realizaron 3 repeticiones de cada trazo. En todos los casos, las pinceladas se realizaron sobre una laja de migmatita, que es la roca que conforma los soportes en La Candelaria, recolectada en el departamento de Ancasti. La posición del soporte fue vertical, a una altura de 85 cm del suelo y con un ángulo de 104° respecto de la superficie de apoyo horizontal, para emular las condiciones del soporte de algunos sectores de la cueva. Cada aplicación fue el resultado de una sola carga de material y de un mismo gesto técnico sobre la roca soporte, realizado por la misma persona. Se generaron un total de 72 trazos pintados, con forma de “L”, cuya réplica se realizó con un solo trazo recto de arriba abajo, curva redondeada y trazo horizontal de izquierda a derecha (figura 4).

Figura 4: Imagen de las probetas finalizadas: (A) serie A; (B) serie B; (C) serie C

Finalmente, los trazos fueron examinados y fotografiados por luz rasante. Este tipo de iluminación permite visualizar mejor el relieve de una superficie pictórica y algunos de sus deterioros (Cosentino et al. 2014). Los elementos descriptores (sensu González e Ibáñez 1994) considerados relevantes para el registro de los resultados experimentales, fueron: 1) presencia de crestas o bordes redondeados; 2) presencia de huellas dactilares; 3) continuidad del trazo; 4) presencia de otras marcas; 5) descripción cualitativa de las marcas; 6) ancho mínimo del trazo.

Segunda etapa: relevamiento técnico de las pinturas rupestres de La Candelaria

Con los resultados de la primera etapa, nos aproximamos a las pinturas rupestres de la cueva de La Candelaria. En este primer estudio realizamos un acercamiento inferencial a partir del análisis de una muestra de 65 motivos pintados de la cueva, localizados en los sectores 4 y 14. Los motivos pintados fueron estudiados empleando luz rasante, instrumentos de magnifica ción (lupas) y utilizando los mismos elementos descriptores usados en la caracterización de los resultados experimentales.

RESULTADOS

En esta sección, presentaremos los resultados discriminados según etapas, con el objetivo de diferenciar la información proveniente de la experimentación y aquella derivada de los rele- vamientos in situ en la cueva.

Resultados de la etapa experimental: indicadores macroscópicos para diferenciar técnicas pictóricas rupestres

Aplicación por pincel de pelo

Esta técnica, llevada adelante con un instrumento de porción activa con forma redonda, presenta una huella característica en el interior del trazo que consiste en -al menos- un surco muy fino, de bordes netos, que sigue la dirección del trazo y que aquí llamaremos, coloquialmente, “marca de pelo” (figura 5). Esta huella lineal se observó en un 89% de las muestras realizadas (tabla 2). En algunos casos, se presentan varias de estas marcas juntas y con la misma dirección. Estas huellas de la aplicación con pelo no están presentes en la totalidad del recorrido del trazo y para poder distinguirlas es necesario usar luz rasante y, si es posible, una lupa.

Tabla 2. Presencia de huellas por cada trazo pintado a pincel con las diferentes mezclas

pigmentarias preparadas

Huella

Mezcla pigmentaria

Total

Con cactus

Con grasa

Con huevo

Pastosa

Fluida

Pastosa

Fluida

Pastosa

Fluida

Pelo

16

Indeterminado

Figura 5. Ejemplos de huellas de pincel de pelo en trazos experimentales, señaladas por las puntas de las flechas, correspondientes a los motivos experimentales: (A) Hp1; (B) Hp1C; (C) Hf1C

El grosor mínimo promedio del trazo fue de 2 mm (n=18). El extremo proximal del trazo tiende a ser puntiagudo y muy fino, mientras que el extremo distal es variable. En general, se observó una continuidad de trazo reducida en las mezclas pastosas, que se evidenció en la inte rrupción de la pintura en la zona curva de los trazos.

Aplicación con palito

La aplicación mediante un fragmento leñoso generó trazos finos, aunque la mayoría de las veces discontinuos. En un 89% de los trazos experimentales se observa una huella del arrastre diferencial de pintura en el centro, que aquí llamamos “surco central”; mientras que, en un 44% de los trazos se observaron crestas de pequeño tamaño a los laterales (incluyendo aquellos trazos en los que no se registraron surcos centrales) (tabla 3). La forma del trazo en el extremo proximal tiende a ser irregular, con un espesor de pintura considerable (figura 6). En relación con el grosor de los trazos, se observa un ancho mínimo medio de 3 mm (n = 18).

Tabla 3. Presencia de huellas por cada trazo pintado con palito con las diferentes mezclas pigmentarias preparadas

Huella

Mezcla pigmentaria

Total

Con cactus

Con grasa

Con huevo

Pastosa

Fluida

Pastosa

Fluida

Pastosa

Fluida

Surco central

16

Crestas

Figura 6: Ejemplos de la morfología de los trazos aplicados con palito correspondiente a los motivos experimentales: (A) Gp2; (B) Gp2C. Con la punta de la flecha se señala el surco central

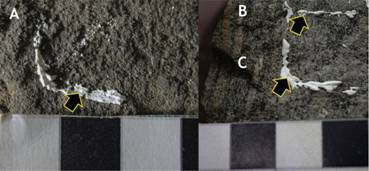

Aplicación por hisopo de pelo

En un 94% de los trazos se observan huellas de pelo (similares en aspecto a las observadas en el caso de la aplicación por pincel); sin embargo, suelen presentarse una mayor cantidad de esas marcas y pueden tener distintas direcciones (tabla 4 y figura 7). Además, en un 78% de los trazos se observan crestas que siguen el recorrido del trazo (figura 7). Con respecto al grosor mínimo de los trazos, se observa una media de 7 mm (n=18). La forma del ataque presenta en un 72% (n=13) de los casos una forma redondeada, mientras que el extremo distal es irregular.

Tabla 4. Presencia de huellas por cada trazo pintado con hisopo

Huella

Mezcla pigmentaria

Total

Con cactus

Con grasa

Con huevo

Pastosa

Fluida

Pastosa

Fluida

Pastosa

Fluida

Pelo

17

Crestas

14

Indeterminado

Figura 7: Ejemplos de la morfología de los trazos aplicados con hisopo correspondientes a los motivos experimentales: (A) Cf3; (B) Hp3B. Con la punta de las flechas negras se señalan algunas marcas de pelo, mientras que la flecha roja apunta a una cresta

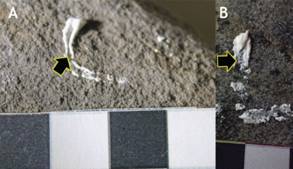

Aplicación por arrastre digital

En todos los casos aparece como rasgo morfológico característico un relieve redondeado en los bordes, que no siempre es visible a simple vista y, en ocasiones, solo puede observarse mediante luz rasante. Esta cresta es especialmente notable en el “ataque” del trazo, es decir, en su extremo proximal, donde apoyó el dedo cargado de pintura por primera vez, y en el sector donde se genera un cambio de dirección en la “L” del trazo. Otro rasgo que emergió en la mayoría de las réplicas (89%) es la presencia de huellas digitales. Esta huella es muy sutil y puede distinguirse mediante luz rasante. Puede aparecer con dos variantes: en forma puntual, especialmente en el lugar del ataque del trazo; o en forma arrastrada, en cualquier lugar de este (figura 8).

Respecto a las medidas de los trazos obtenidos mediante la réplica experimental de esta técnica, el grosor mínimo del trazo tuvo una media de 10 mm. En su centro, donde la yema del dedo presionó contra la roca, se observa un menor relieve de la capa pictórica e, intermitente mente, aparecen zonas del soporte que no están tan cubiertas como otras. Esto probablemente se deba a la irregularidad de la superficie del soporte, en cuyas depresiones naturales se deposita mayor cantidad de pintura. Por último, en un 83% (n=15) de los trazos se observa que la forma del extremo proximal (el ataque) es siempre curva y convexa (semicircular) (figura 9); mientras que, en los extremos distales, la forma tiende a ser irregular.

Tabla 5. Presencia de huellas por cada trazo pintado con arrastre digital

Huella

Mezcla pigmentaria

Total

Con cactus

Con grasa

Con huevo

Pastosa

Fluida

Pastosa

Fluida

Pastosa

Fluida

Cresta

18

Huella digital

16

Figura 8: Trazos experimentales de aplicación técnica digital: (A) fotografía con luz rasante que muestra los bordes redondeados de la técnica digital por arrastre (motivo experimental Hf4); (B) fotografía con luz rasante donde se observa una huella digital puntual, hacia el extremo distal del trazo experimental Hf4; (C) fotografía con luz rasante donde se observa la impronta de huella digital arrastrada en motivo Cf4

Figura 9: Ataque del trazo digital redondeado correspondiente a los motivos experimentales: (A) Cf4; (B) Cp4B; (C) Gp4

Los datos provenientes del análisis de la probeta experimental señalan que, si bien existe diversidad en los resultados cualitativos y cuantitativos, es posible observar algunas tendencias: 1) las técnicas de aplicación presentaron rasgos morfológicos cualitativos característicos que permitirían su identificación; 2) el ancho mínimo promedio varía con respecto al instrumento utilizado, de modo que permitiría distinguir intermediarios según el tamaño de su porción activa, de la técnica digital por arrastre realizados por una persona adulta.

Al momento de la confección de la probeta experimental se observó que las muestras reali zadas con huevo presentaron una coloración levemente amarillenta. Diez meses más tarde, seguían manteniendo ese color, mientras que las confeccionadas con otros aglutinantes eran de un blanco más puro. De igual manera, se observaron otras diferencias según el aglutinante empleado: los trazos generados con mucílago de cactus presentaron una buena adherencia luego de la aplicación, pero luego del secado tiñen los dedos. Esto no se observó en aquellos trazos confeccionados con huevo o con grasa.

La manipulación de las mezclas durante el trabajo experimental fue buena, a pesar de las composiciones variables (distintos aglutinantes y consistencias). Sin embargo, el aglutinado con grasa presenta el problema de que requiere que la pintura se mantenga caliente durante la aplica ción, para garantizar su fluidez. Por otro lado, la pintura se adhirió perfectamente al bloque rocoso, sin necesidad de preparación alguna del soporte ni de superposición en los trazos. En cuanto a la viscosidad de las mezclas, aquellas más fluidas permitieron generar trazos con mayor recorrido en el soporte, mientras que las mezclas pastosas generan un trazo de menor longitud (al menos, con una única carga de pintura, que fue la condición experimental evaluada).

Resultados de la segunda etapa: un abordaje de la heterogeneidad de las técnicas pictóricas rupestres de La Candelaria

Con los aportes provistos por la primera etapa, realizamos el relevamiento de los motivos rupestres del sitio arqueológico La Candelaria. Esta aproximación nos permitió identificar una gran diversidad de huellas, similares a las observadas experimentalmente, tanto al relevar dife rentes motivos como al analizar cada uno en sí mismo. Las marcas atribuibles a las técnicas de aplicación no se observaron en toda la extensión de los trazos, sino que se hallaron en algunos sectores de cada motivo. Entonces, la presencia de alguna de estas marcas permitió, al menos, definir un número mínimo de técnicas de aplicación por motivo pintado.

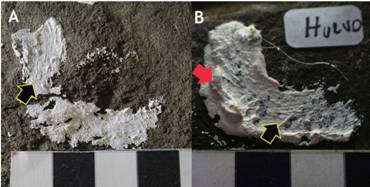

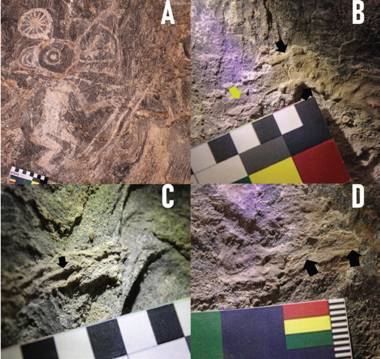

En el relevamiento se identificaron marcas de arrastre de entre 2 y 3 mm de grosor y más profundas que las de “pelo” (n=8), de trayectoria rectilínea, que suelen ser paralelas entre sí y podrían deberse al uso de algún intermediario sin fibras, como podría ser un palito con punta roma (figura 10). Asimismo, hemos detectado 12 motivos con crestas en sus bordes (6 de ellos también tienen huellas digitales, y tres tienen marcas de pelo, pero no presentan huellas digitales). Por otro lado, 17 motivos presentan marcas “de pelo”, aunque en ninguno de ellos se observan huellas digitales, ni surcos centrales. En ocho casos distintas huellas aparecieron simultáneamente en un mismo motivo, sugiriendo el empleo de distintos útiles de aplicación en su confección. La forma del ataque de los trazos no fue relevada en los motivos rupestres, ya que en la mayoría de los casos fue muy difícil evaluar si el extremo de un trazo era proximal o distal, al menos en una escala de motivo. Sin embargo, en un número alto de motivos (n=27), no hemos detectado alguno de los indicios anteriores (figura 11). De ellos, al menos 12 presentan un estado de conservación muy malo, que impide la realización del análisis. Los 15 restantes presentan superficies sin huellas de aplicación identificadas. Vale destacar que no encontramos surcos centrales como los que se observan en la técnica de aplicación con palito.

En relación con el ancho de los trazos, se registraron los máximos y los mínimos a escala de motivo. Los máximos variaron entre los 6 y los 36 mm de grosor, mientras que los anchos mínimos se encontraron entre los valores de 1 y 12 mm. De acuerdo con los resultados experi mentales, un ancho mínimo promedio de menor grosor al generado por el arrastre de un dedo indicaría necesariamente el empleo de algún útil de aplicación, especialmente en los casos en que los trazos mantienen una relativa regularidad en su ancho a lo largo del motivo rupestre. En ese sentido, nos preguntamos si los valores mínimos medios del ancho de los trazos rupestres identi ficados en el sitio permitirían realizar inferencias en relación con la técnica de producción de los motivos relevados, de acuerdo con las huellas de aplicación presentes en cada motivo (tabla 6). A partir de esa pregunta disparadora, se efectuaron mediciones en terreno. Aquellos motivos en los que se encontraron más de una huella fueron incluidos en más de una categoría. Para realizar la medición de los motivos, solo se consideraron los casos en los que las condiciones permitie ron realizar el análisis. Como resultado, encontramos que los motivos con crestas y con huellas digitales tienden a presentar un mayor ancho mínimo del trazo que aquellos con otras marcas o sin marcas de aplicación.

Figura 10: Fotografías de ejemplos de las huellas técnicas relevadas en el arte rupestre de La Candelaria: (A) motivo rupestre con trazos de distintos grosores; (B) trazo con crestas (señaladas con las flechas negras) y con una huella digital arrastrada (flecha amarilla); (C) marcas de arrastre por intermediario sin fibras; (D) marcas de pelo (señaladas por las flechas negras)

Figura 11: Detalles de motivos indeterminados para el análisis: (A) capa pictórica sin huellas de aplicación; (B) capa pictórica muy deteriorada (desprendimientos del soporte, capa pictórica y pérdida de cohesión de la pintura)

Tabla 6. Ancho mínimo medio por huella presente en las pinturas rupestres de La Candelaria

Huella de aplicación

N de motivos

Ancho mínimo promedio del trazo (mm)

Desviación estándar del ancho mínimo del trazo (mm)

Marca de pelo

17

Cresta en los bordes

10

Huella digital

Intermediario sin fibras

10

Sin huellas de aplicación

25

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por el análisis macroscópico de las pinturas rupestres de La Candelaria, es posible, al menos, proponer cuatro grupos técnicos (tabla 7), además de aquellos casos en lo que no fue posible identificar técnica alguna (indeterminado):

intermediario con fibras (que deja marca “de pelo”);

otro intermediario: motivos sin huellas y con un ancho mínimo menor o igual a 4 mm, ya

que el grosor nos permite inferir el empleo de algún tipo de útil de aplicación;

técnica digital: evidenciada por la presencia de crestas y/o huellas digitales;

intermediario sin fibras: refiere a un instrumento de aplicación que deja crestas, un arrastre

de grosor menor al digital y que emergió de las observaciones durante el trabajo de campo.

Las categorías empleadas no implican un supuesto de que la diversidad observada se reduzca

únicamente a ellas. Por su parte, indeterminado agrupa los casos donde no se pudieron identificar huellas vinculadas con la técnica de aplicación y/o donde el estado de conservación impidió la observación de este tipo de características.

Del total de motivos rupestres analizados (N=63), la mayoría fueron clasificados como téc nica de intermediario con fibras (27,0%), ya que presentan marcas “de pelo”; sigue la categoría indeterminado (22,2%); otro intermediario (19,1%); digital (17,5%); e intermediario sin fibras (14,3%) (tabla 7). Por otro lado, cabe destacar que en 8 motivos se encontraron indicios de más de una técnica de aplicación principal, lo cual da cuenta de la diversidad técnica presente entre los motivos rupestres estudiados (tabla 8).

Tabla 7. Resultados del análisis de los motivos rupestres de La Candelaria

Técnica principal inferida

Cantidad de motivos

Frecuencia relativa

(%)

Intermediario con fibras

17

27,0

Indeterminado

14

22,2

Otro intermediario

12

19,1

Digital

11

17,5

Intermediario sin fibras

14,3

Total de motivos analizados

63

100,0

Tabla 8. Motivos con más de una técnica de aplicación registrada simultáneamente

Técnica principal

Otra técnica inferida

nOtro intermediario

Indeterminado

Intermediario con fibras

Indeterminado

Digital

Intermediario con fibras

Intermediario sin fibras

Indeterminado

Intermediario con fibras

Intermediario sin fibras

Digital

Otro intermediario

Total

DISCUSIÓN

Las técnicas de aplicación a partir de la experimentación

Este trabajo tornó evidente que, al menos bajo las condiciones dadas en el laboratorio, las técnicas de aplicación de las pinturas rupestres dejan indicios materiales susceptibles de ser estudiados sistemáticamente. De acuerdo con nuestros resultados experimentales, la aplicación por arrastre digital suele tener bordes crestados, con presencia de huellas digitales puntuales o arrastradas, con un ancho mínimo del trazo relativamente grueso (acorde con el tamaño de la yema del dedo de la persona a cargo de la confección del motivo pintado) y un ataque inicial re dondeado. La aplicación con un intermediario tipo pincel redondo fino deja un trazo de un ancho mínimo significativamente menor, con una huella que llamamos coloquialmente “de pelo”, y un extremo proximal que tiende a ser puntiagudo. La aplicación con hisopo de pelo de llama deja en la capa pictórica marcas de pelo (frecuentemente con distintas direcciones) y tiene un ancho mínimo dependiente del instrumento utilizado. También permite distribuir la pintura sobre la roca soporte de una forma más pareja, aunque puede generar crestas. Por último, la aplicación mediante un palito genera un surco central profundo, de mayor grosor que las marcas de pelo.

Cabe preguntarse entonces cómo se comportan estos resultados en relación con aquellos obtenidos por otros investigadores en distintos contextos arqueológicos y experimentales. Con respecto a la técnica digital por arrastre, Blanco y Barreto (2016) hallaron experimentalmente que los trazos generados mediante esta técnica son más anchos y que tienen más carga de pintura en los bordes que en el centro. Por su parte, Cordero y Moya (2015) reportaron el hallazgo expe rimental de “impresiones de los dedos”, consistentes en “un escalonamiento y concentración de pigmento en forma redondeada” en los bordes de los trazos (Cordero y Moya 2015:420). A nuestro juicio, ambos hallazgos refieren a la misma característica morfológica y fueron corroborados en este trabajo. Aportamos aquí que, mediante la observación con luz rasante, es posible detectar también huellas digitales (puntuales o arrastradas) y que la combinación de la presencia de ambos tipos de huellas, sumadas a un ancho mínimo relativamente grueso del trazo, permiten sostener la inferencia de una técnica digital con mayor certeza. Además, detectamos una tendencia a la presencia de morfología redondeada en el ataque del trazo, en consonancia con los resultados de Santos da Rosa (2019a).

En relación con la aplicación mediante hisopo, Blanco y Barreto (2016) señalaron que genera trazos homogéneos y planos, sin acumulaciones de pintura. Por su parte, Cordero y Moya (2015) también observan una mayor uniformidad en la distribución de la pintura, aunque reportan una terminación cuadrada. Nuestros resultados nos permiten observar tanto similitudes como diferencias, con respecto a estas consideraciones. En primer lugar, notamos que la distribución de la pintura con este intermediario no es tan uniforme como dichos estudios sugieren, especial mente bajo la observación con luz rasante: identificamos crestas y, en los casos de mezclas con mayor viscosidad, inclusive discontinuidades de los trazos. En segundo lugar, nuestro hallazgo más importante es la presencia de marcas de pelo, con distintos sentidos, también notables con el empleo de luz rasante, que consideramos uno de los rasgos característicos del empleo de un elemento intermediario con este tipo de material.

Sobre la aplicación con pincel, Cordero y Moya (2015) hallaron que genera trazos general mente más finos, relativamente uniformes y, fundamentalmente, con una terminación aguzada. La relativa mayor regularidad del trazo con algunos pinceles también fue reportada por Couraud y Laming-Emperaire (1979). Mediante una observación cuidadosa y el uso de luz rasante, Fritz y Tosello (2015) se preguntaron por el uso de pinceles de pelo o de piel en las pinturas de Chauvet, a partir de la presencia de estriaciones y de la regularidad del trazo. Nuestro aporte aquí es la detección de huellas de pelo, quizás similares a esas estriaciones, al menos con el tipo de pincel que ensayamos. Sería necesario evaluar otros tipos de pinceles, especialmente con porciones ac tivas más anchas, y con distintos tipos de fibras vegetales y animales para evaluar si la presencia de este tipo de huella varía con esas especificidades.

La aplicación mediante un palito no formatizado no fue discutida previamente, al menos en los antecedentes aquí considerados. La huella observada en este trabajo debería problematizarse a partir del empleo de distintos tipos de maderas y, por ejemplo, procesarlos para generar puntas aguzadas o romas, afilarlos o lijarlos, como en las investigaciones de Santos da Rosa (2019a).

Cabe destacar el carácter inicial del trabajo aquí presentado y de la experimentación realizada que, si bien dio resultados relevantes para su aplicación al estudio de las pinturas rupestres de La Candelaria, es necesario profundizar y complejizar. En esa línea, consideramos que será importante ampliar la base experimental con el empleo de distintos aglutinantes, elementos intermediarios, mezclas pigmentarias y/o preparación de soporte/superposición de técnicas, aportando a una retroalimentación entre esa línea de investigación y el programa de estudios arqueométricos que estamos desarrollando en este sitio arqueológico.

Por último, sobre la base de los resultados experimentales obtenidos no podemos dejar de mencionar la interrelación entre los materiales empleados en la mezcla pigmentaria, las técnicas de aplicación utilizadas y las posibilidades (y límites) de dichas elecciones para la confección de los motivos. Este aspecto se hizo evidente, por ejemplo, cuando fue necesario mantener calien te las mezclas pigmentarias aglutinadas con grasa. En este punto, retomando a Ingold (2000), los motivos rupestres parecen surgir o emerger del proceso interactivo (entre seres, materiales, tiempos, espacios, entre otros), antes que presentarse como la imposición de una forma mental preconcebida a conjuntos de materiales inertes.

Una vía para comprender la diversidad técnica las pinturas rupestres de La Candelaria

Durante mucho tiempo, el arte rupestre de La Candelaria fue abordado desde su rica icono grafía y se atribuyó a una misma entidad cultural, aunque diferenciando distintos momentos de ejecución de las pinturas entre el 700 y el 1300 d.C. (Llamazares 1999, 2002). Los resultados aquí presentados permiten inferir que las pinturas rupestres de esta cueva están lejos de presentar una homogeneidad técnica. Es destacable que, bajo una apariencia de relativa afinidad a simple vista entre los motivos (en términos de colores, tratamientos plásticos e iconografía), se esconde una diversidad de técnicas que recién comenzamos a comprender. En ese sentido, mediante un rele- vamiento detenido logramos distinguir, por lo menos, cinco variantes de técnicas de aplicación en motivos próximos entre sí de la misma cueva. Esta información será valiosa a la hora de pensar en los procesos de producción de estas pinturas, con la adecuación de la teoría para abordar modelos complejos, con una multiplicidad de relaciones entre seres humanos y no-humanos, materiales, artefactos y tradiciones técnicas.

A pesar de haber efectuado un relevamiento en el sitio arqueológico, no logramos hallar huellas en todos los motivos pintados estudiados. Esto, en algunos casos, se debe a su estado de conservación, con una relativa alta incidencia de desprendimientos parciales o totales de la capa pictórica. Este tipo de deterioro deja una impronta en la roca soporte, donde quizás todavía permanezca un estrato de pintura muy delgado.

Un grupo grande de motivos sin huellas de aplicación, pero con un estado de conservación regular o bueno, genera varios interrogantes. En primer lugar, ¿por qué estos motivos no poseen huellas? ¿qué características materiales tiene una mezcla pigmentaria para permitir dejar una marca de aplicación? Probablemente una viscosidad alta, que favorece la formación de estra tos de espesores gruesos, así como una buena adherencia al soporte y cohesión del film serían factores relevantes para ello. Es importante, entonces, continuar con el estudio material de las pinturas rupestres de La Candelaria y, especialmente, abordar su caracterización orgánica, para poder conocer qué materiales filmógenos se utilizaron en su producción. Un dato emergente de la experimentación con mucílago de cactus es que, bajo la metodología de preparación emplea da, funcionó perfectamente como aglutinante, en concordancia con algunos análisis orgánicos efectuados en las pinturas de La Candelaria (Boschín et al. 1999) y a diferencia de lo reportado en otras investigaciones (Acosta et al. 2021).

Es destacable que, de acuerdo con nuestro relevamiento, los motivos pintados en esta cue va tienden a presentar aspecto de pintura pastosa; es decir, con un nivel elevado de viscosidad durante su aplicación, pero que también permaneció en su lugar durante el proceso de secado/ polimerización. Esto puede inferirse ya que no se observan chorreaduras en esta cueva y a que, si el grado de fluidez de la pintura hubiera sido alto, probablemente habría dejado pocas huellas de su aplicación (Masschelein-Kleiner 1995). Siguiendo a esa autora, una explicación para el caso de los motivos con buen estado de conservación en los que no observamos huellas sería que dichas pinturas hayan sido más fluidas y/o que hayan presentado una menor tensión superficial al momento de la aplicación.

En segundo lugar, ¿la ausencia de huellas de aplicación fue intencional o fortuita? Si bien este interrogante no puede ser respondido con la información que disponemos, sería interesante reflexionar sobre la posible existencia de una voluntad o intención de generar huellas/relieves (o de que eso no sucediera). En el arte occidental, una pincelada es más que una huella: también es un recurso plástico, con una función estética determinada. La variación en las texturas de las superficies muchas veces fue y es deliberadamente buscada para generar distintos efectos y esa búsqueda implica diferentes tecnologías (Salvant Plisson et al. 2014). No obstante, queda reflexionar sobre el rol activo de los materiales en estos procesos de pintado y en la generación de relieves en la pintura, para evitar pensar en las mezclas pigmentarias simplemente como materiales inertes.

Por último, la diversidad tecnológica que se insinúa detrás de las huellas materiales presentes en los motivos pintados de La Candelaria puede ser interpretada en términos históricos. La varia bilidad de mezclas pigmentarias utilizadas en pinturas rupestres de otros sitios de la sierra de El Alto-Ancasti, los complejos procesos de creación de paneles pintados que pueden ser entendidos como montajes policrónicos (Quesada y Gheco 2015) y los fechados directos de motivos de La Candelaria (que brindan un lapso de unos cinco siglos, con una diferencia de unos doscientos años en un mismo motivo) (Boschin et al. 1999), entre otros aspectos, ponen de manifiesto la necesidad de pensar en las historias locales implicadas en la producción y los usos del arte rupestre. En este sentido, la presencia de huellas de distintas técnicas de aplicación en La Candelaria podría conectarse con diferentes episodios de producción de pintura en la cueva; y más aún, el hallazgo en un mismo motivo de distintas huellas de aplicación (n=8), así como la existencia de un motivo antropomorfo con líneas de distintos grosores, generadas mediante trazos únicos, tensiona hasta la misma noción de motivo rupestre como una unidad y la frecuente asociación entre motivo, mezcla pigmentaria, técnica y motivación (sensu Gradín 1978).

CONCLUSIONES

Desde un punto de vista metodológico, este trabajo apoya la relevancia de un examen macroscópico minucioso de las pinturas rupestres, con ayuda de magnificación óptica y con el empleo de iluminación rasante u oblicua. Este tipo de análisis, si bien costoso en términos de tiempo y de experticia, brinda mayor información que la obtenida en un relevamiento tradicional, especialmen te valiosa para indagar en aspectos materiales del arte rupestre y en su estado de conservación. Asimismo, constituye un ejemplo de la importancia del apoyo que brinda la arqueología experi mental a la interpretación del registro arqueológico, particularmente necesario en el abordaje de la producción del arte rupestre. Los resultados aquí obtenidos, de carácter inicial y que requieren de una puesta a prueba sistemática bajo modelos experimentales más sofisticados y amplios, son un puntapié para comenzar a encontrar y describir marcadores específicos de las diversas técnicas de aplicación desde una perspectiva situada en la sierra de El Alto-Ancasti.

Este trabajo comenzó a desentrañar las posibles técnicas de aplicación de las pinturas rupestres del sitio arqueológico La Candelaria. Nuestra contribución es el relevamiento de ciertas huellas/ trazos que consideramos provenientes de la aplicación de los motivos pintados y cuya interpretación apoyamos mediante resultados experimentales. A partir de ese relevamiento, inferimos que en la producción de las pinturas rupestres analizadas fueron empleadas distintas técnicas de aplicación: la técnica digital; mediante el empleo de un intermediario con fibras; de intermediario sin fibras; otros intermediarios e indeterminadas. En ese sentido, la investigación aquí iniciada reveló una diversidad que previamente no había sido abordada. Creemos que estos aportes contribuyen a una mejor comprensión de las prácticas y decisiones tecnológicas involucradas en la creación de estas imágenes y serán una línea de evidencia relevante para su historización.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo está enmarcado bajo los planes de investigación de dos becas internas doctorales del CONICET. Asimismo, fue financiado por los proyectos PICT 2019-4113 y PICT 2017-2462. Agradecemos especialmente al Dr. Marcelo Miragaya (FCV, UBA) por recibirnos gentilmente y donar pelo de llama para la confección de los artefactos empleados. También agradecemos a dos evaluadores anónimes, cuyos comentarios contribuyeron enormemente a la mejoría de este trabajo.