Introducción

El movimiento de los organismos a través del paisaje resulta de la interacción entre las propiedades estructurales (e.g., topográficas, ambientales) de una región, y las características (e.g., fisiológicas, anatómicas, comportamentales, entre otras) que determinan su capacidad de movimiento en un contexto espacial particular (Nathan, 2008). Esto conduce a la generación de patrones de conectividad del paisaje característicos para cada región, ambiente y especie (Taylor et al., 1993, 2006; Johnson y Gaines, 1985). En este sentido, la conectividad resulta una propiedad emergente que describe el grado en que el paisaje facilita o impide el movimiento de los organismos (Taylor et al. 1993 y 2006; Kuhn, 2016; Drake et al., 2022). Los patrones de conectividad del paisaje pueden variar a través del tiempo, y particularmente en los ambientes con una estacionalidad marcada estos cambios vinculados a factores climáticos pueden ocurrir en intervalos cortos. En los paisajes que exhiben elevada heterogeneidad espacial y temporal, la posibilidad de utilizar recursos de distintas áreas o patches depende del grado de conectividad entre ellas (Henein y Merriam, 1990). Por lo tanto, el estudio de la conectividad potencial (Calabrese y Fagan, 2004) entre patches tiene especial relevancia para comprender las estrategias de movilidad y uso del espacio en poblaciones humanas que habitan regiones con gran heterogeneidad ambiental y marcada estacionalidad. El norte de Neuquén (noroeste de la Patagonia argentina) se caracteriza por una alta heterogeneidad y estructuración espacio-temporal en cuanto a las condiciones climáticas y ambientales. El área presenta marcadas diferencias estacionales en la distribución de los recursos, debido a la existencia de áreas de alta productividad primaria ubicadas en altitudes elevadas, aproximadamente por arriba de los 2000 m.s.n.m., que exhiben abundantes precipitaciones níveas en el invierno, y zonas de menor altitud con baja productividad primaria donde las precipitaciones son escasas y los veranos son secos y cálidos (Finessi y Groch, 2018; Bianchi y Cravero, 2010). Este patrón de distribución de los recursos ha influido fuertemente en los patrones de uso del espacio y de movilidad de las poblaciones humanas del área (Hajduk y Lezcano, 2007; Barberena et al., 2017; D’Abramo et al., 2021a,b). En la actualidad, los productores ganaderos de la región (crianceros dedicados principalmente a la cría de chivos y ovejas) desarrollan un sistema de movilidad trashumante que conecta estacionalmente las áreas altas, donde mantienen los animales durante la época estival, y las bajas, que se encuentran disponibles todo el año (Bendini et al., 1985, 2005; Bendini y Steimbreger, 2011; Baied, 1989; D’Abramo et al., 2021a). Asimismo, los estudios arqueológicos desarrollados en la región sugieren que el uso estacional de estas áreas se extendería hasta al menos el Holoceno tardío (Hajduk y Lezcano, 2007; Rughini et al., 2020; D’Abramo et al., 2021b). En particular, la evidencia que sugiere patrones de movilidad estacional y ocupación de las áreas de veranada en el pasado, incluye el hallazgo de sitios arqueológicos en ubicaciones que coinciden con las áreas de veranada actualmente utilizadas por los crianceros trashumantes (Hajduk y Lezcano, 2007), la existencia de contextos que permiten inferir el desarrollo de actividades de caza (Rughini et al., 2020) y las tendencias observadas en los valores isotópicos del oxígeno en restos humanos de sitios bioarqueológicos, que sugieren el uso estacional de áreas de elevada y baja altitud (Bernal et al., 2020). En conjunto, esta evidencia indica que la movilidad estacional entre las áreas o patches de variada altitud y con diferente disponibilidad de recursos ha tenido un rol fundamental en la organización de las poblaciones prehistóricas del norte neuquino. Sin embargo, aún no se ha estudiado el patrón de conectividad entre áreas y la relación del mismo con las estrategias de movilidad y uso del espacio de las poblaciones en el pasado. Una alternativa en este sentido es generar expectativas a partir de la integración de información detallada sobre las poblaciones actuales y los componentes estructurales del paisaje. Las expectativas generadas en el marco de modelos actualísticos de movilidad pueden ser evaluadas con datos arqueológicos disponibles para la región, como la distribución de sitios (Bernal et al., 2017; Gordón et al., 2019; Cobos et al., 2021), permitiendo integrar ambas dimensiones temporales del problema. El objetivo de este trabajo es modelar la conectividad potencial entre áreas de veranada e invernada actualmente utilizadas por los crianceros trashumantes de la región con el fin de evaluar los factores que influyeron en el uso del espacio de las poblaciones humanas prehistóricas del norte de Neuquén. En primer lugar, se modelaron los corredores potenciales de movilidad estacional a partir de información topográfica y ambiental en combinación con información etnográfica independiente sobre la localización de campos de veranada e invernada, así como de las variables que influyen en la selección de las rutas para el traslado de los animales. Con el fin de realizar este modelado: a) se utilizaron datos ambientales y etnográficos para delimitar clusters espaciales a escala microregional que representan áreas actuales de veranada e invernada; b) se generó una superficie multi-costo, basada en datos ambientales y topográficos, para estimar rutas de menor costo entre áreas de invernada y veranada; y c) se calculó la densidad de las rutas para establecer zonas de mayor potencial o menor resistencia a la circulación entre áreas, es decir, de mayor conectividad potencial. En segundo lugar, se evaluó la concordancia entre la conectividad estimada y la distribución espacial de sitios arqueológicos con distinta funcionalidad. El abordaje actualístico presentado en este trabajo contribuye a generar nuevas vías analíticas para el estudio de la movilidad y uso del espacio en el norte de Neuquén, y resulta una aproximación complementaria a otras previas que realizaron el modelado de características estructurales del paisaje (e.g., Barberena et al., 2017; Rughini et al., 2020).

Materiales y métodos

Área de estudio

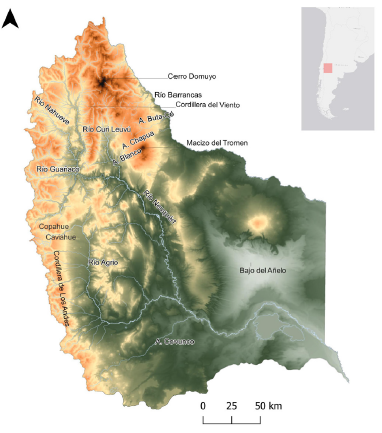

El estudio comprende al área geográfica asociada a las cuencas exorreicas del río Neuquén, río Colorado en su margen sur, y la cuenca endorreica del Bajo del Añelo, en el sector centro norte de la provincia de Neuquén (Figura 1). Esta área es habitada por familias de crianceros trashumantes, quienes migran estacionalmente con sus arreos entre tierras altas (estación cálida) y bajas (estación fría) (Bendini et al., 2005; Hajduk y Lezcano, 2007). Estos desplazamientos entre áreas de veranada e invernada se realizan generalmente con la totalidad de sus arreos, compuestos principalmente por cabras, ovejas, caballos, en algunos casos vacas y gallinas. Los traslados se realizan principalmente a caballo, a pie, o en algunos casos con apoyo de un vehículo motorizado (Bendini et al., 1985; Baied, 1989; D’Abramo et al., 2021b). Los caminos por donde se transita son conocidos como huellas de arreo, por lo general, no se encuentran señalizadas y los principales han sido registrados en parte con motivo de la ley provincial N° 3016 (Bendini et al., 1985). A su vez, existen corredores de circulación que corresponden a caminos y recorridos propios, los cuales son transmitidos de generación en generación y conocidos a partir de la circulación tradicional entre los campos de veranada e invernada.

Delimitación espacial de áreas de veranada e invernada

Los datos vinculados a la ubicación de los campos de veranada e invernada fueron obtenidos desde del servicio en línea de datos (WFS, Web Features Services) del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia del Neuquén disponible en la web de Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA; https://www.idera.gob.ar/). La base de datos incluye 33490 ubicaciones de diferentes actividades productivas, con atributos vinculados tales como titular de la tierra, tipo de explotación, nombre del campo, y coordenadas geográficas. Para identificar los campos de veranada e invernada primero se filtraron los datos georreferenciados por nombre del titular de la tierra, del campo, tipo de explotación, y coordenadas geográficas. Posteriormente se seleccionaron aquellos datos que tenían al nombre del titular de la tierra duplicado y explotación de ganado en ambos terrenos. Se distinguió entre aquellas ubicaciones que se encuentran en altitudes altas y bajas para definir veranadas e invernadas, respectivamente. Adicionalmente, la localización de las veranadas e invernadas se corroboró con datos precisos -Lote, fracción y sección- obtenidos a través del Registro de Permisos de Veranda que otorga la Dirección Provincial de Tierras -Delegación Chos Malal- Ministerio de Desarrollo Territorial y Ambiente, Provincia del Neuquén. A partir de la localización de los campos se generaron clusters espaciales de veranada e invernada a escala microregional siguiendo múltiples criterios jerárquicos. En este sentido, los puestos que integran un mismo cluster de veranada o invernada se agruparon considerando: a) se ubiquen en una misma subcuenca hídrica -río o arroyo-, b) se distribuyan en el mismo sector de la subcuenca -i.e. norte, sur, este, oeste- y c) se encuentren próximos en el espacio unos de otros. Estos criterios se tomaron considerando las características climáticas y topográficas del norte neuquino, donde predomina el clima semidesértico y la presencia de valles separados por cordones montañosos elevados, de pendientes abruptas y escarpadas, por lo que los valles con presencia de agua y pasturas son los atractores principales para el establecimiento de áreas de veranada (D’Abramo et al., 2021). Por lo tanto, los puestos que formaron parte de un mismo cluster están próximos en el espacio y comparten un sector de una subcuenca. Para cada uno de los clusters, se calculó el valor medio de las coordenadas geográficas de la localización de los puestos que lo integran para generar una representación única del mismo.

Modelado de corredores con base en la variación ambiental y topográfica

Para estimar los posibles corredores de circulación entre áreas de veranada e invernada en la región se generaron, en primer lugar, cuatro superficies multi-costo utilizando variables ambientales para cada estación del año y topográficas calculadas en el software QGIS 3.16 ‘Hannover’. Las variables ambientales consideradas relevantes por los crianceros para la selección de rutas de trashumancia fueron identificadas a partir de técnicas etnográficas en un trabajo desarrollado en la región del macizo del volcán Tromen (D’Abramo et al., 2021a). A su vez, este trabajo etnográfico se complementó con estudios previos, donde se han discutido las variables de potencial importancia para el movimiento entre pisos altitudinales en el norte de Neuquén (Baied, 1989; Bendini et al., 1985). Las variables ambientales se estimaron a partir de imágenes Landsat 8 (NASA-USGS) con una resolución espacial de 30 metros obtenidas desde la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE, Argentina) para las diferentes estaciones -i.e. primavera, verano, otoño, invierno- del año 2016. Específicamente, se estimaron índices ambientales que describen el estado de la vegetación [NDVI = (NIR-R)/(NIR + R); EVI= (NIR-R)/(NIR+C1*R-C2*B+L); SAVI = [(NIR-R)/(NIR + R + L)]*(1 + L)], humedad del suelo [NDWI = (GREEN-NIR)/(GREEN + NIR); MSI = SWIR1/NIR] y cobertura de nieve [NDSI= (GREEN-NIR)/(GREEN + NIR)](Dozier, 1989; Hunt y Rock, 1989; Gao, 1996; Gitelson et al., 1996; McFeeters, 1996). Asimismo, se consideraron variables topográficas, como altitud, pendiente, orientación de las pendientes, topographic position index (TPI; Weiss, 2001) y terrain ruggedness index (TRI; Riley et al., 1999), obtenidas a partir de un modelo digital de elevación (MDE-Ar) de 30 metros de resolución espacial disponible en https://www.ign.gob.ar/. Este modelo fue generado por el IGN a partir de la combinación de MDE generados por la misión SRTM y ALOS, así como los puntos de control altimétricos del Sistema de Referencia Vertical Nacional 2016 (Instituto Geográfico Nacional 2021). Para determinar qué variables incluir en la superficie multi-costo, se calculó la correlación entre las variables ambientales y topográficas, y se incluyeron sólo aquellas variables relativamente independientes (r < 0.80) unas de otras. En este sentido, las variables seleccionadas para generar la superficie multi-costo fueron: SAVI, NDWI, NDSI y altitud (Figuras suplementarias 1 a 4). Las mismas fueron normalizadas y se combinaron usando la calculadora raster de QGIS, usando la siguiente fórmula SAVI + NDWI - DEM - NDSI. Con esta fórmula se consideró que lugares con valores más altos para la calidad de vegetación (SAVI) y la humedad del suelo (NDWI) aumentan las chances de circulación, mientras que con el aumento de la altitud (DEM) y de la cobertura de nieve (NDSI) disminuyen las mismas. En segundo lugar, se calcularon las rutas de menor costo entre todas las ubicaciones medias de los clusters de veranadas e invernadas, aplicando el algoritmo Least Cost Path (LCP; Yu et al., 2003) sobre las superficies multi-costo correspondientes a cada intervalo estacional. LCP calcula el costo acumulado anisotrópico entre dos puntos sobre una superficie de costo o de resistencia (Yu et al., 2003). Un total de 56 puntos medios -coordenadas geográficas- estimados para cada cluster corresponden a veranadas y 38 puntos medios corresponden a invernadas. Las herramientas utilizadas para generar las rutas óptimas fueron el Path Distance y el Cost Path del software ESRI ArcGis, con las cuales se calcula el costo acumulado de manera anisotrópica desde cada punto de origen y se genera la ruta de menor coste o camino óptimo desde dichos puntos. La secuencia de los análisis se programó en el entorno ModelBuilder del mismo programa, permitiendo hacer los 2128 caminos (i.e. 56 clusters de veranadas por 38 clusters de invernadas) para cada temporada de una manera automatizada.

En tercer lugar, con el fin de estimar las áreas con mayor conectividad potencial entre clusters de veranada e invernada, se efectuó un análisis de densidad de Kernel (KDE; Silverman, 1986) sobre los LCP calculados. Esto permite describir cómo se distribuye la densidad de rutas en el espacio, estimando áreas de menor resistencia a la movilidad o corredores. Para estimar la densidad de las rutas, primero las mismas fueron convertidas a puntos (calculando puntos sobre las rutas cada 90 m) y se estimó su densidad por temporada en el programa ArcMap con el algoritmo Kernel Density del módulo Spatial Analyst. Este análisis tiene por resultado una superficie continua, donde los valores más altos representan una mayor de densidad de rutas.

Conectividad y localización de los sitios arqueológicos

Finalmente, se exploró la relación entre la densidad de las rutas, que describen el grado de conectividad potencial, con la distribución de sitios arqueológicos. Con este fin se obtuvo la ubicación de sitios arqueológicos del área de estudio a partir de datos de la literatura publicada desde de 1970 y de investigaciones llevadas adelante entre el año 2018 y 2020. En total se compilaron 255 sitios que se clasificaron en: mortuorios, arte rupestre y otros (Gordón et al., 2019; Cobos et al., 2021; D’Abramo et al., 2021b). Para cada punto en el espacio donde se localiza un sitio arqueológico se estimó el valor de densidad de caminos. Para ello los sitios fueron ploteados sobre las superficies de densidad de caminos generadas con el método de Kernel y se obtuvieron los valores de densidad sobre los que se encuentran los sitios arqueológicos aplicando la herramienta Point Sampling Tool (PST) de QGIS 3.16. Con el fin de evaluar si la localización de los sitios se distribuye al azar en relación a los corredores, comparamos los valores de densidad de rutas de cada tipo de sitio con el obtenido a partir de puntos distribuidos al azar empleando la función Random points de QGIS 3.16.

Resultados

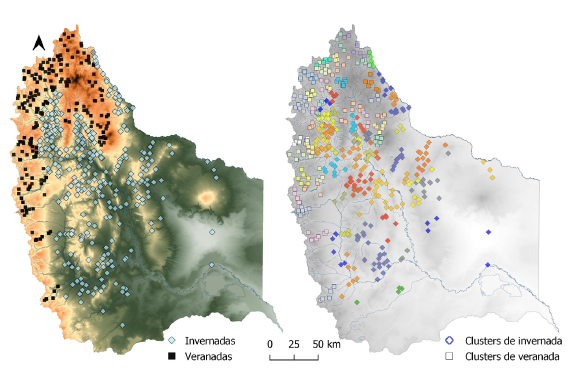

En la Figura 2 se pueden observar los clusters generados para las veranadas e invernadas, 56 y 38 respectivamente. Los clusters de veranada se concentran principalmente en zonas de valles fluviales de la Cordillera de los Andes y Cordillera del Viento, río Barrancas y macizo del Tromen hasta el valle de Copahue-Caviahue (Figura 1 y 2). Cada cluster de veranada está compuesto por una media de 10 campamentos, ubicados a una distancia media de 6.5 kilómetros entre ellos. Las invernadas se distribuyen en sectores extra cordilleranos, en las partes bajas de los valles ocupados por los campamentos de veranada -Arroyo Chapua, Arroyo Blanco, Arroyo Buta Có, río Guañaco, río Nahueve, río Agrio, entre otros-, y valles extra andinos, altitudinalmente más bajos que los anteriores, como los del río Curi Leuvú y río Neuquén (Figura 1 y 2). Cada cluster de invernada está compuesto por una media de 7 campamentos, ubicados a una distancia media de 119.4 km entre ellos.

Figure 2 Distribution of summer and winter camps on the altitude surface and watercourses (left). Summering and wintering clusters are indicated by symbols of the same color (right).

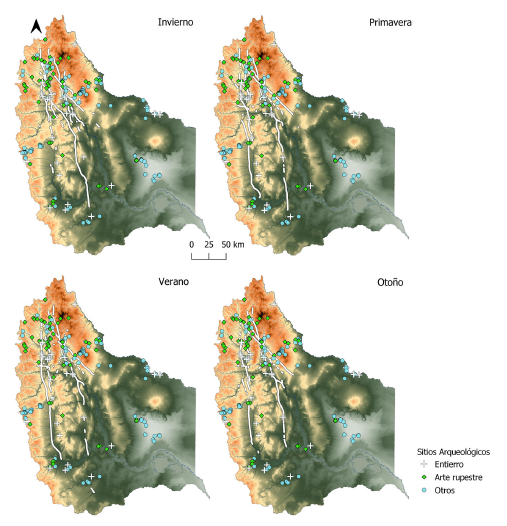

Las cuatro superficies multi-costo generadas muestran variaciones en sus valores entre las estaciones cálidas y las frías (Figuras 3 y suplementaria 5). Los valores de menor costo para el movimiento se observan en las superficies de las estaciones de primavera y verano. Estos valores se distribuyen principalmente en los valles cordilleranos y extra-cordilleranos. En estas superficies los valores de costo van aumentando levemente hacia las zonas de piedemonte donde comienzan a incrementarse las altitudes y pendientes. En la superficie de la estación otoñal estos valores de costo comienzan a ascender levemente. En invierno los valores de costo aumentan de manera significativa en áreas que durante el verano presentaron valores bajos, mostrando zonas inaccesibles o limitadas para la circulación debido a la presencia de nieve. En zonas extra-cordilleranas como los valles del río Neuquén, Curi Leuvú y río Agrio los valores de costo son medios y bajos a lo largo de todas las estaciones.

Figure 3 Density of routes for each season of the year obtained with a threshold (<300). The values of the cost surface (Cost value) and path density (Kernel values) are indicated in the figures.

En la Figura 3 se resaltan los valores medios a altos de densidad de rutas y en la Figura suplementaria 6 se muestra el rango completo de variación en la densidad de caminos y conexiones entre clusters de veranada e invernada. Los valores de densidad más altos se presentan en el verano, seguida por el otoño y la primavera, mientras los más bajos se observan en invierno (Figura 3). Se evaluó el grado de similitud entre las superficies de densidad de rutas, observándose una mayor similitud entre las superficies de otoño y primavera (r2=0.923) y menor similitud entre invierno y verano (r2=0.592; Tabla 1).

Tabla 1 Coeficientes de correlación (r; triángulo inferior) y determinación (r 2 ; triángulo superior) entre los caminos óptimos representados en las superficies de densidad de Kernel.

| Invierno | Otoño | Primavera | Verano | |

|---|---|---|---|---|

| Invierno | 1 | 0.699 | 0.679 | 0.592 |

| Otoño | 0.836 | 1 | 0.923 | 0.854 |

| Primavera | 0.824 | 0.961 | 1 | 0.899 |

| Verano | 0.769 | 0.924 | 0.948 | 1 |

En la Figura 4 se presentan los corredores definidos mediante el establecimiento de un umbral de corte para graficar más claramente los sectores donde se localizan caminos con valores de densidad medios y altos. A partir de estos valores se vectorizaron los corredores que presentan áreas con valores destacados de tránsito sobre los que se plotearon los sitios arqueológicos (Figura 4). Las áreas geográficas con valores altos de circulación se encuentran en los sectores norte del valle del río Neuquén y valle del río Curi Leuvú (Figuras 3 y 4). En estas zonas se observan dos corredores que se orientan en sentido noroeste-sudeste. Uno de ellos se extiende entre la cordillera de los Andes y la Cordillera del Viento, incluyendo el norte del río Neuquén y el río Nahueve, entre otros, hasta el valle del río Agrio como límite sur. El otro corredor con alta densidad de rutas se ubica en el valle del río Varvarco, se orienta en sentido noroeste y sudeste, cruzando la cordillera del Viento e ingresando al norte del valle del río Curi Leuvú hasta llegar al macizo del Tromen, continuando hacia el sur de manera paralela al valle del río Neuquén. Estos dos corredores principales son los ejes principales que conectan los valles cordilleranos con sectores extra-cordilleranos (Figuras 3 y 4).

Figure 4 Corridors reconstructed from the density of routes for each season of the year plotted inFigure 3. The figure also shows the different types of archaeological sites with different symbols.

Las densidades de rutas presentan valores variables de acuerdo al tipo de sitio (Figuras 4 y 5). Aquellos que se encuentran en localizaciones con valores más altos de densidad de caminos, i.e. con mayor grado de conectividad potencial, son principalmente los sitios mortuorios. Estos se encuentran en áreas vinculadas a corredores en los valles de los ríos Neuquén, Nahueve y Curi Leuvú (Figura 4). Los sitios con arte rupestre se encuentran en localizaciones con valores inferiores a los sitios mortuorios, en áreas altitudinalmente más elevadas. Los corredores principales vinculados a los sitios mortuorios y de arte rupestre dan acceso a áreas de valles más pequeños donde se encuentran sitios residenciales, de actividades múltiples, entre otros tales como en el sector del macizo del Tromen, Lagunas de Epu Lauquen, Vaca Lauquen, arroyo Chacay Melehue y extremo norte del río Agrio (Figura 4). Todos los tipos de sitios, pero principalmente los entierros humanos, presentan valores de densidad de caminos en media más altos que el obtenido para los puntos distribuidos al azar a lo largo de las estaciones del año (Figura 5).

Discusión

En este trabajo modelamos los corredores potenciales de circulación que conectan áreas de veranada e invernada y evaluamos su asociación con la localización espacial de sitios arqueológicos correspondientes al Holoceno tardío en el norte de Neuquén. En primer lugar, generamos expectativas a partir del modelado de las áreas potenciales de circulación en la actualidad considerando específicamente características topográficas y ambientales de la región de estudio, en conjunto con datos de la localización de campos de veranada e invernada ocupados por crianceros trashumantes. En segundo lugar, evaluamos las expectativas obtenidas con la distribución espacial de sitios arqueológicos para los que fueron propuestas diferentes funcionalidades. Esta aproximación actualística permitió generar modelos de circulación para la región, que mostraron la existencia de dos corredores principales con dirección general noroeste-sudeste: a) uno entre las cordilleras del Viento y de los Andes, siguiendo los valles de los ríos Neuquén (en su parte norte), Nahueve y alcanzando el Agrio en el sur; y b) otro ubicado principalmente entre la cordillera del Viento y el Macizo del Tromen, incluyendo parte del valle del río Varvarco, ingresando al norte del valle del río Curi Leuvú y finalmente recorriendo el valle medio del río Neuquén. Adicionalmente, el análisis detallado de las características ambientales en distintos momentos del año permitió identificar diferencias estacionales en estos corredores, sugiriendo que los patrones de conectividad del paisaje no se mantienen estables a lo largo del año. Si bien los cambios ambientales entre estaciones son relativos, dependiendo en gran medida de la cantidad de nieve caída (Tabla 1), estos son lo suficientemente importantes en magnitud para que las vías principales de movilidad muestren modificaciones. En particular, el corredor ubicado a lo largo de la cuenca del río Agrio presenta valores muy bajos de conectividad en invierno, en contraposición con lo observado para el resto de las estaciones. Esta baja conectividad puede vincularse a la caída de nieve durante este periodo, que hace que esta región no resulte transitable en gran parte de los meses del invierno (Bianchi y Cravero, 2010). Numerosos trabajos previos han resaltado la importancia de la nieve tanto en la movilidad estacional como en la distribución de los campamentos de veranada en la región (Bendini et al., 1985; Baied, 1989; D’Abramo et al., 2021a, 2021b). Nuestros modelos sugieren que la potencialidad para el movimiento también se ve afectada por la caída de la nieve en una de las vías principales que se encuentran en el norte neuquino. El otro corredor, que se ubica hacia el Este en los valles del Curi Leuvú y Neuquén, presenta valores relativamente más bajos de conectividad en las estaciones de verano y otoño, particularmente en el valle medio del río Neuquén. La menor conectividad en esas estaciones probablemente se relaciona con la reducción de las precipitaciones y el aumento de la temperatura, que resultan en una menor disponibilidad de agua (Bianchi y Cravero, 2010). La heterogeneidad espacial y estacional observada en los corredores potenciales de circulación puede ser comprendida en el marco de la información climática disponible para la región. En la provincia del Neuquén, con base en registros de 32 estaciones meteorológicas, Cogliati y colaboradores (2018) han descrito un marcado gradiente de precipitaciones y temperaturas oeste-este, con las áreas cercanas a la cordillera de los Andes presentado altas precipitaciones y bajas temperaturas. Las precipitaciones se concentran en los meses de invierno, en gran medida en forma de nevadas, y disminuyen en la estepa patagónica, donde el ambiente es semidesértico. La variación en la temperatura y precipitaciones presenta correlatos conocidos en la distribución de la vegetación y en la disponibilidad estacional de pasturas (Oyarzabal et al., 2018), lo que representa la base para comprender la existencia de los movimientos estacionales en el norte de Neuquén (Bendini et al., 1985; Baied, 1989; D’Abramo et al., 2021a). Por otro lado, al analizar la ubicación de los corredores potenciales de circulación es importante considerar la variación climática a lo largo del tiempo. Durante los últimos 15.000 años, a partir del poblamiento humano del cono sur de Sudamérica, se produjeron importantes fluctuaciones en temperatura y precipitación a nivel regional. A partir del 5.000 AP se consolidaron las condiciones climáticas modernas caracterizadas por una marcada estabilidad (Marcott et al., 2013; Pedro et al., 2016; D’Abramo et al., 2021). Esta tendencia se sustenta en estimaciones multi-proxy basadas en registros de polen, carbón vegetal y basureros de roedores (Markgraf et al. 2009; de Porras, 2017; Llano et al., 2020; entre otros). Si bien se han registrado pequeñas fluctuaciones en temperatura y precipitación durante el Holoceno medio y tardío en diversas áreas (Marcott et al., 2013; de Pedro et al., 2016; D’Abramo et al., 2021), las mismas requieren ser validadas a nivel local a partir de datos paleoclimáticos sistemáticos que aún no se encuentran disponibles para el área de estudio. Eventualmente la información paleoclimática generada a nivel local podrá ser incorporada al modelo propuesto en este trabajo para generar expectativas acerca del efecto de las fluctuaciones a lo largo del Holoceno tardío sobre la dinámica de las poblaciones humanas del norte de Neuquén. Sin embargo, dado que las variaciones espaciales y estacionales registradas en el marco de una estabilidad climática relativamente alta durante el Holoceno tardío presentan mayor magnitud que aquellas interanuales observadas en la región (Markgraf et al. 2009; de Porras, 2017; Cogliati et al., 2018), no resulta esperable que el modelo de potencial de circulación humana cambie de manera significativa. Los resultados obtenidos indican que el modelo generado muestra un alto poder de ajuste a la ubicación de diferentes tipos de sitios arqueológicos, y resulta un buen descriptor de los patrones de conectividad característicos del norte de Neuquén en el Holoceno tardío. Considerando esto, es remarcable que los diferentes tipos de sitios arqueológicos de este periodo se encuentran en áreas con valores diferentes de potencialidad para el movimiento, i.e., densidad de caminos modelados. En relación con los sitios de entierros humanos, probablemente los menos afectados por sesgos en el muestreo arqueológico, que se ubican en cercanías de corredores con alto potencial de movimiento, particularmente asociados a valles de ríos, es probable que hayan funcionado en la región como demarcadores territoriales (Della Negra et al., 2014; Bernal et al., 2017; Gordón et al., 2019). Los sitios con arte rupestre también se encuentran en áreas con valores relativamente elevados de potencial para la movilidad, coincidiendo con el importante rol que se les atribuye en la producción y circulación de información en el norte neuquino (Cúneo, 2010; Fernandez, 1978; Vega Álvarez, 2019; Romero Villanueva, 2020, 2021; Vargas et al., 2020). En este sentido, son destacables las similitudes observadas en los motivos presentes de estos sitios a escala regional, en los que predominan los motivos grabados y no figurativos, y la existencia de un número alto de motivos compartidos -incluidas líneas paralelas, figuras de simetría axial, figuras adosadas y cruciformes-, sugiriendo el uso de un código visual compartido entre áreas de veranada e invernada (Romero Villanueva, 2021). En un contexto más general, los principales corredores modelados en este trabajo se encuentran en valles fluviales. Estos valles constituyen espacios de alta jerarquía para las poblaciones humanas en los ambientes norpatagónicos ya que concentran recursos animales, vegetales y agua, aún en ambientes semidesérticos en los que predomina una alta estacionalidad (Prates y Bonomo, 2017; Prates et al., 2019). En este sentido, trabajos previos han mostrado una mayor frecuencia de sitios arqueológicos en cercanías de los cursos de agua, dentro de los valles fluviales (Bernal et al., 2017; Prates et al., 2019), los cuales habrían sido también de gran importancia para el intercambio de materias primas a larga distancia (Rindel et al., 2020). En particular, Rindel y colaboradores (2020) han sugerido que las obsidianas provenientes de las principales fuentes de la provincia (e.g., Laguna del Maule, Cerro Las Planicies-Lago Lolog, Portada Covunco, Cerro Huenul) circularon en redes de intercambio a lo largo de cursos de agua, como los ríos Colorado, Limay y Covunco, o el arroyo Carranza. Asimismo, en algunos de estos casos se ha observado el transporte natural de nódulos de obsidiana por los cursos de los ríos Colorado y Covunco. La aproximación seguida en este trabajo mostró que las variables topográficas y ambientales resultaron útiles para generar expectativas sólidas acerca de las áreas en las que podrían haberse emplazado las principales rutas de movilidad de la región durante el Holoceno tardío. La posibilidad de generar modelos para la comprensión de la movilidad y uso del espacio en el pasado es atribuible, en parte, a la estructuración particular del ambiente, caracterizado por la distribución heterogénea de recursos en el espacio y a lo largo del año, y una topografía con contrastes marcados. Los resultados acerca de la conectividad potencial entre áreas de veranada e invernada obtenidos aquí forman parte de la construcción de un modelo actualístico que integrará información espacial, etnográfica, ambiental e isotópica -i.e O18 del agua- y constituirá un marco de referencia para el estudio de las poblaciones humanas de cazadores recolectores del norte de la provincia de Neuquén en el pasado. En este contexto podrá evaluarse evidencia arqueológica relevante para comprender las estrategias de movilidad estacional y uso del espacio durante el Holoceno -e.g. distribución geográfica de diferentes tipos de sitios, valores de isótopos de oxígeno y estroncio de entierros humanos, distribución de obsidianas alóctonas, motivos de arte rupestre-. Futuros estudios que empleen aproximaciones complementarias como el análisis de variables ambientales obtenidas a partir de los caminos recorridos por los crianceros trashumantes en la actualidad (D’Abramo et al., 2021a) o de la ubicación de sitios arqueológicos que presenten evidencia de eventos de movilidad -tales como ítems cerámicos o materias primas alóctonas- (Kondo et al., 2018), permitirán profundizar la línea de investigación desarrollada en este trabajo. Neuquén, 28 de Noviembre 2022.