Introducción

El siglo XX fue un período de intensos movimientos poblacionales, tanto internos como limítrofes y de ultramar. Fronteras adentro de Argentina, la llegada masiva de migrantes con dirección del campo a la ciudad mostró su punto más álgido en la década de 1940, en correspondencia con el proceso de industrialización que puso en marcha el peronismo. Si bien para esta época las grandes urbes y ciudades intermedias fueron un factor de atracción para la población de origen rural -con el objetivo de insertarse en la incipiente industria nacional-, en trabajos anteriores (Winikor Wagner, 2020) mostramos que la existencia de una frontera agraria en la zona del Alto Uruguay misionero1 convirtió la misma en un espacio preferencial para muchas familias rurales, que se asentaron en la región a través de diversos modos de acceso a la tierra2 (Bartolomé, 1982; Abínzano, 1985; Schiavoni, 1995; Reborattti, 1979; Gallero y Kraustofl, 2009).

Así, comenzaron a llegar a la localidad, a partir de mediados de 1940, hijos de colonos teutobrasileños (brasileños de origen alemán) asentados en el sur de Brasil, a los que se sumaron aquellos provenientes de colonias ya saturadas del sur y centro de la provincia. El pequeño tamaño de los lotes entregados (tanto por la colonización oficial argentina como brasilera), la densidad de población que acumularon las colonias de origen, y con ello, la imposibilidad de repartir la tierra entre las sucesivas generaciones, requirió que los hijos migraran a nuevas tierras3 para poder reproducirse social y materialmente.

Años más tarde, a mediados de la década de 1960, llegaron a la zona de estudio agricultores caboclos4 excluidos del proceso de modernización agrícola brasilero (Schiavoni, 1995), que perdieron sus fuentes de empleo y las pocas tierras que poseían. En todos los casos, la razón principal por la que migran es el acceso a la tierra, donde poder desarrollar la agricultura de base familiar. Es decir, como principal estrategia de reproducción social (Winikor Wagner, 2020) y de recampesinización (Baudel Wanderley, 1996).

Hacia fines de la década de 1990, se ocuparon prácticamente los últimos restos de frontera agrícola que quedaban y, a partir de entonces, comenzó a llegar población de otro perfil sociodemográfico. Entre ellos llegaron correntinos5 en búsqueda de trabajo con credenciales educativas y/o saberes en oficios específicos que se asentaron en su mayoría en el casco urbano. A inicios del siglo XXI, el arribo de migrantes a la zona aún no se ha detenido. El centro este misionero volvió a posicionarse como polo de atracción para diversas poblaciones, esta vez metropolitanas, que anhelan el espacio rural para poner en práctica proyectos de vida alternativos.

Para muchos de ellos, la vida en la gran ciudad resulta avasalladora. Tal como lo advirtieron en su momento Durkheim, Tönnies y Weber (entre muchos otros), allí los lazos sociales se caracterizan por una menor intensidad de los vínculos hasta llegar a la completa despersonalización. Se vive una creciente división del trabajo y una necesidad cada vez mayor de contar con dinero para acceder a todo lo que requiere la vida cotidiana. Manifiestan atravesar una creciente separación con la ‘naturaleza’ relacionada a la profunda diversificación y especialización de las tareas, que conlleva a una gran interdependencia entre las partes, pero caracterizada por un desconocimiento total de quienes las llevan a cabo, -y, por ende, transformando las relaciones sociales en efímeras y superficiales-. Los altos niveles de consumo; la alimentación a base de ultra procesados; la estandarización de la salud y la educación -que hace, de la primera, una medicina cada vez más especializada, menos holística y más farmacodependiente; y de la segunda, un modo de aprendizaje universal que debe aplicarse a todos por igual-; la falta de tiempo, el ritmo acelerado que impone la ciudad, sumado al escaso contacto con la ‘naturaleza’, son algunas de las características que le atribuyen al modo de vida citadino y la razón por la que algunos de sus residentes deciden “huir de la ciudad”. Para ellos, la heterogeneidad y el cosmopolitanismo de la urbe es un defecto y no una virtud; el anonimato de la gran ciudad, el apego a lo material en detrimento del desapego de lo humano y lo ‘natural’, uno de los síntomas principales de desintegración del lazo social (Durkheim, 2000). Aquellos acostumbrados a vivir en la gran metrópoli, pero cansados de ella, anhelan “volver al campo” (aunque nunca antes lo hayan vivenciado) y a la vida comunitaria.

En este trabajo analizaremos el fenómeno migratorio6 con dirección de las grandes metrópolis a un espacio rural, periférico y de frontera ubicado en el centro- este de la provincia de Misiones: El Soberbio, una localidad cada vez más difundida por su entorno natural y sus crecientes potencialidades turísticas. Este desplazamiento poblacional es llevado a cabo preferentemente por jóvenes (y no tan jóvenes) metropolitanos que desechan la ciudad como espacio de vida y anhelan “tranquilidad” y “‘naturaleza’”.

Metodología

Este primer artículo se caracteriza por su abordaje cualitativo de inspiración etnográfica favorecido por la residencia permanente en la localidad de quien escribe. Mi trayectoria migratoria (proveniente de CABA e instalada desde mediados de 2014 en el espacio rural local) y, en este sentido, la afinidad de mi biografía7 a los objetivos de este trabajo, me permitió movilizar tácticamente mi propia experiencia de vida para interpelar a mis sujetos de estudio desde un lugar que ellos reconocen como similar -lo que significará una oportunidad de acercamiento y paridad para acceder a información relacionada a los objetivos planteados-. Me separa de ellos únicamente la puesta en práctica de un método específico. En este sentido, los relatos personales y autobiográficos también dan cuenta del contexto, de épocas históricas y de procesos sociales (Blanco, 2012), y es ahí donde la reflexividad se torna imprescindible para el propio desarrollo de este trabajo.

Mi condición de residente me permitió relevar información no solo en instancias planificadas a tal efecto (el trabajo de campo en sí), sino también en situaciones imprevistas8. Más allá de estos encuentros casuales, se eligieron algunos espacios de interacción que consideramos privilegiados a tal efecto, como la participación en eventos sociales locales de carácter público (festivales, ferias artesanales, charlas- debate, actos escolares, asambleas) y privados (cumpleaños, círculos de mujeres, fiestas), así como también permitió el acceso a información que circula en grupos de WhatsApp y redes sociales (Facebook, Instagram). También aprovechamos las interrelaciones que uno como par teje con el entorno, y lo que sucede en dichos encuentros intersubjetivos.

Mi acceso al campo se dio entonces entremezclando mi posición como investigadora y mi lugar como miembro partícipe de este colectivo de ‘recién llegados’. En ocasiones, la realización de una entrevista “formal” imponía la necesidad de explicitar mis objetivos de investigación y, por ende, mi posición en dicho proceso; otras veces mi calidad de migrante me permitía presenciar espacios densamente ricos a los fines de este trabajo, invisibilizando esa posición. Como bien advierte Quirós el quehacer antropológico debe centrarse más en lo vivido por aquellos a quienes estudiamos que en la intelectualización de su punto de vista. Para ello es preciso desplazar nuestro modo de conocimiento de la palabra dicha (hegemónica en la antropología con su herramienta estrella: la entrevista en profundidad) a las experiencias personales con los Otros (2014b: 51). Este modo de posicionamiento epistemológico transforma mi posición de migrante en una ventaja. La gente nos dice, a través de lo que dice, pero también a través de lo que hace y cómo lo hace; lo que nos dicen a nosotros, pero también lo que se dicen entre ellos, advierte la autora. Por ende, las entrevistas9 son una herramienta más dentro de muchas otras como la observación y participación in situ. Mi calidad de residente me permitió aprovechar justamente esos espacios informales de recolección de datos. En síntesis, es a través de la observación, la participación plena en la vida social local, el desarrollo de entrevistas en profundidad y de entrevistas etnográficas no dirigidas a los migrantes metropolitanos ‘recién llegados’ que arribamos a los resultados de esta investigación.

Paraíso natural

El Soberbio está ubicado en el centro este de la provincia de Misiones, sobre uno de los márgenes del rio Uruguay (frontera política con Brasil). Se encuentra a 250km de la capital provincial (Posadas) y a 260km de las Cataratas del Iguazú, principal atractivo turístico de la provincia y también uno de los destinos internacionales más visitados10 del país. El municipio cuenta con una población total aproximada de 43.000 habitantes, la cual un 77,9% es de origen rural. Actualmente, la producción agroindustrial tabacalera es la actividad económica principal, aunque este pueblo creció y se desarrolló con el cultivo de especies aromáticas. Debido a esto, se ha declarado a la localidad como “la capital nacional de las esencias”, orientada especialmente a la destilación del aceite de citronella (cymbopogon nardus), la cual sigue produciéndose de forma completamente artesanal. Si bien estas actividades son realizadas por la inmensa mayoría de la población rural, es actualmente el “chiveo”-palabra que en la jerga local refiere a la práctica del contrabando de mercadería a través del río- el empleo preferencial de los jóvenes varones y la actividad por la que ingresa más dinero a la localidad.

Su cercanía a los Saltos del Moconá (79km) y el turismo que recibe durante todo el año, la ha configurado como destino preferencial de turistas amantes de la ‘naturaleza’ y el aire libre. Durante la última década se evidencia un proceso creciente de turistificación11 (Knafou, 1992; 1996) que habilitó la inversión de nuevos emprendedores con ánimo de dedicarse a esta nueva actividad. Esto ha generado un aumento en el valor de la tierra (Braticevic y Vitale, 2010) -al igual que ha ocurrido en otros sitios de emergencia turística reciente (Braticevic, 2018; Trimano, 2019)- y la descapitalización de la población local, que ha visto en la llegada de estos nuevos migrantes la posibilidad de vender parte de sus “chacras”12. Esto deriva en un proceso de parcelamiento de la tierra, venta y cambio en los usos del suelo (destinado a fines turísticos y ya no agrícolas).

En relación a su población, El Soberbio está conformado por una matriz étnica compleja (Ferrero, 2006; Winikor Wagner, 2020). Familias brasileras de origen europeo cohabitan con brasileros “criollos”, poblaciones originarias mbya guaraníes -que viven en sus respectivas comunidades desde antes de la conformación del Estado- nación argentino-; y familias agrícolas provenientes de colonias saturadas de otras regiones de la provincia de origen europeo diverso. A ellos se le suman los migrantes correntinos13 ya descritos, junto a las poblaciones metropolitanas foco de estudio de este trabajo.

No todo lo que brilla es oro: desencantados de las metrópolis

Desde fines de la década del 2000 y hasta la actualidad, El Soberbio comenzó a acumular población de otro perfil, constituyéndose como destino novedoso para sectores citadinos con intenciones de huir de la agobiante vida en las metrópolis.

“Veníamos de vivir en ciudades grandes y quisimos apostar a un cambio… principalmente por nuestros hijos... vivir de una forma más sana, partiendo por respirar aire más puro… y alimentarse de forma más sana y consciente” (M.B., 33 años, Santiago de Chile, artista callejero y modista, 1 año en El Soberbio).

“Nos trajo hasta acá la búsqueda de una mejora en la calidad de vida. Poder producir mis alimentos” (B.L., 33 años, CABA, agricultora, 8 años en El Soberbio). “Buscar un lugar más tranquilo para vivir, el acceso a la tierra para plantar y criar animales” (D.S., 35 años, Rosario, Ingeniero de Software, 5 años en El Soberbio). “Vivir en un lugar tranquilo, seguro y en la naturaleza” (G.N., 37 años, Rosario, emprendedora turística, 13 años en El Soberbio).

Con el correr de los años y la pandemia Covid- 19, este fenómeno adquirió una tendencia creciente, como ya demás autores lo demostraron para otros lugares de nuestro país (De Abrantes et. al., 2022). En muchos casos, manifiestan la intención de alejarse de los hábitos de consumo que impone el sistema capitalista, posicionándose como los herederos de los hippies fundacionales, aunque redefinidos ‘jipis’ -tal como Quirós (2014a) lo hace en sus trabajos desarrollados en pueblos serranos de la provincia de Córdoba- dadas sus rupturas evidentes14 con sus predecesores. Ya no es el progreso económico, la búsqueda de empleo, ni el exilio político, sino alcanzar una mejor calidad de vida que permita “cultivar nuestros alimentos”, “independizarnos lo más posible de un sistema”, “encontrar una forma distinta de vincularnos con el consumo”, la necesidad de transitar una experiencia vital distinta a la llevada en la ciudad, como así también el interés por construir un camino propio distanciándose de las oportunidades -e impertinencias- que ofrece la familia de origen y sus relaciones de proximidad.

Están quienes, recién recibidos y ansiosos por abrir su propia trayectoria profesional lejos de su ciudad natal, llegan “en busca de oportunidades de trabajo”; profesionales independientes devenidos jubilados que quieren pasar su nueva etapa de la vida en un entorno más tranquilo. Emprendedores turísticos novatos (con otros oficios y/o profesiones, sin experiencia previa ni formación relacionada al turismo, que se inician en esta actividad con emprendimientos de pequeño tamaño y formas de manejo familiar) que deciden invertir en esta esfera debido al “bajo valor de las tierras” y las posibilidades turísticas que ofrece el lugar. También nos encontramos con artesanos, artistas callejeros15 y viajantes sin rumbo que llegaron para quedarse, o incluso para tomar impulso y continuar viaje luego de una estancia en la localidad; y fieles seguidores del Santo Daime16 que llegan con intenciones de intensificar su “camino espiritual”. Todos ellos provenientes de las ciudades más diversas de nuestro país y del mundo (especialmente provenientes de ciudades latinoamericanas y España).

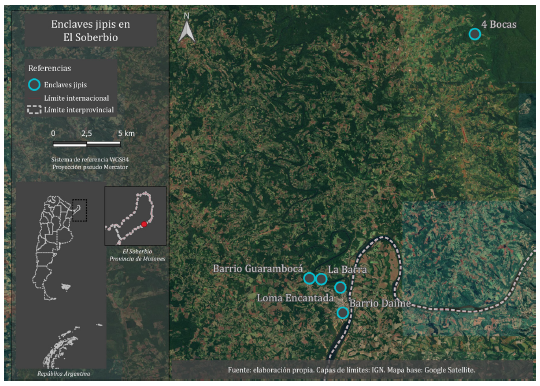

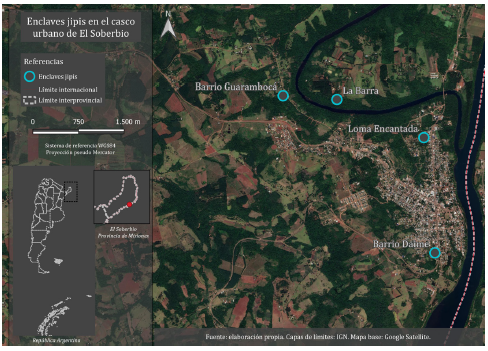

A pesar de pregonar por una vida ‘natural’ en constante relación con el monte, el asentamiento de estos migrantes en destino encuentra una variedad de situaciones. Algunos compraron tierras de forma comunitaria en la Zona de Influencia de la Reserva de Biosfera Yabotí y conformaron una comunidad rural (IXlandia). Otros apuestan por una propuesta de “eco barrio” con el fin de llevar adelante “una vida en común unidad” (Ná Lu’ Um). Están aquellas familias que se instalan por su cuenta en colonias y parajes rurales dispersos, conformando un hogar con su núcleo familiar primario; los que migran en grupo y conforman una household cluster (Wilk, 1984) con amigos de sus ciudades de origen u otros conocidos recientemente en destino. Están quienes se asientan directamente en el espacio rural; quienes arriban al “porto”17 como instancia previa y transitoria a la residencia en la “colonia” (mientras compran chacra o construyen sus casas); quienes lo hacen de forma atemporal sin intenciones de moverse del casco urbano, y también aquellos que combinan residencia en la chacra con instancias prolongadas en el pueblo (y disponen de una residencia en cada ubicación). Aquellos que con intenciones de vivir en el espacio rural nunca llegan a hacerlo debido a los atractivos y las facilidades que presenta la vida ‘urbana’ local, en comparación a las grandes inversiones que requiere el medio rural para habitarlo cómodamente18. Es por estos motivos, que muchos de estos migrantes comenzaron a instalarse en el pueblo en zonas que fueron paulatinamente poblándose de “transplantados”19 - como algunos se autodefinen, por su origen urbano y su traslado y ‘arraigo’ en la localidad estudiada-. Denominados por sus habitantes “Loma Encantada”, “Barrio Guarambocá”, o “Barrio Daime”20, el alquiler de sucesivas viviendas -unas al lado de las otras- fue constituyendo ‘enclaves jipis’ en el corazón urbano de la localidad. Las galerías donde cuelgan atrapasueños y móviles diversos; la presencia de cuarzos en los bordes de las ventanas (extraídos de los caminos de tierra colorada) y la entrada y salida de viajantes y mochileros, hace a estas zonas fácilmente reconocibles. Mis primeros contactos con estos lugares se debieron a situaciones variadas, habilitadas por mi condición de residente (encuentros, asistencia a cumpleaños, retiro de compras colectivas, reuniones, talleres); y en una segunda instancia para los fines de mis proyectos de investigación, aunque como bien expresé anteriormente esta doble posición es encuentra indisociable.

La cercanía residencial, los vínculos de vecindad, los intercambios recíprocos, la puesta en prácticas de actividades sociales, culturales, educativas, recreativas comunitarias entre el grupo de adultos y de niños, los gustos en común, junto a un conjunto de valores y recursos (Noel, 2012) “compartidos” fue constituyendo “la galera”, como sus propios miembros lo llaman. Este neologismo portugués que refiere a ‘grupo de amigos’, refuerza la idea de la existencia de una comunidad ‘de iguales’. Este término no es utilizado por todos los migrantes metropolitanos, sino preferentemente por el grupo de artesanos y artistas callejeros que viven en condiciones de mayor proximidad espacial, donde se ponen en práctica las relaciones de reciprocidad características de la vida en comunidad (Tönnies, 1947; Schluchter, 2011).

Algunos autores definieron como ‘neorruralismo’ a este proceso de instalación en espacios rurales de población proveniente la ciudad (Chevalier, 1981; Ratier, 2002; 2018; Trimano, 2019). Otros lo denominaron ‘contraurbanización’, para diferenciarlo del anterior, dependiendo de las actividades que los migrantes desarrollan en destino: mientras el primero describe a aquellos que se asientan en zonas rurales y se orientan actividades agropecuarias, los segundos mantienen empleo urbano y realizan actividades no agrícolas21 (Ratier, 2002; 2018: Novick y Feito; 2015); otros, en cambio, lo conceptualizaron ‘migración de amenidad’ (Moss, 2006) entendiendo como tal al fenómeno por medio del cual población urbana se desplaza a una determinada localidad posteriormente a haberla conocido turísticamente y ‘enamorarse del lugar´. Existe un modo de habitar ‘el campo’ que se aleja de la ‘nueva ruralidad’ (Giarraca, 2001) descrita por la sociología rural latinoamericana, y que se sostiene en la búsqueda de proyectos de vida alternativos que atrae a nuevos actores sociales a las áreas rurales.

Procesos similares han sido anteriormente estudiados para otras zonas de nuestro país por Quirós en las serranías cordobesas (2014a, 2016, 2019), por Noel en la costa atlántica argentina (2011a, 2011b, 2013, 2020) y Punta Indio (Noel, 2021a y 2021b) o González (2003) y González et. al. (2009) para el caso de las migraciones internas hacia la Patagonia. Este fenómeno de migración metropolitana al espacio rural no es reciente ni algo específicamente local (Hall, 1968; Hall y Jefferson, 1976). Éxodos de este tipo encuentran paralelismos con los movimientos hippies y libertarios de la década de 1960, tanto en el viejo como en el nuevo continente (Noel, 2020). Veremos que, si bien esta movilidad entra en diálogo con los desplazamientos anteriormente citados, la arribada al Alto Uruguay misionero no sólo que aún no ha sido abordada, sino que adquiere características propias.

Con el objetivo de complejizar el abanico de estudios existentes sobre esta temática, dialogar con ellos y ofrecer las particularidades de este nuevo destino elegido, indagaremos este inédito éxodo urbano hacia Misiones. El Soberbio no ocupa la misma posición en la configuración política nacional que Córdoba, la Provincia de Buenos Aires o el sur de nuestro país, y no solo por tratarse de una zona productiva no hegemónica (o lo que es lo mismo una ‘economía regional’). Su ubicación periférica, en los márgenes de nuestro país; la tardía presencia del Estado en la región22 (Winikor Wagner, 2020: 10) y, consecuencia de ello, el aislamiento que mantuvo la zona hasta hace pocas décadas, hizo que este lugar adopte características únicas, convirtiéndose, por ejemplo, en un pueblo más cercano culturalmente a Brasil que a las grandes metrópolis argentinas. Esto implica que la población ‘recién llegada’ se encuentre con circunstancias particulares y específicas a lo que ocurre con otros movimientos neorrurales en Argentina (desde verse obligada a aprender el “brasilero” para interactuar con la población local, acostumbrar el paladar a las comidas típicas que reflejan la continuidad con las tradiciones culinarias provenientes del otro lado del río Uruguay, hasta la dificultad de acceso a medios de comunicación nacionales, entre los principales23).

Asimismo, quien se instala en el medio rural no recibe ningún tipo de facilidad de acceso a servicios públicos -como si lo otorgan otros municipios rurales de Argentina- hecho que obstaculiza enormemente los inicios de los establecimientos. Esto se traduce en que muchos recién llegados se instalen en condiciones desfavorables, lo que refleja que este lugar “no es para cualquiera”. Asimismo, se ven imposibilitados de continuar con hábitos y prácticas que mantenían en sus lugares de origen: la escasez de servicios y los niveles de infraestructura que ofrece la localidad acrecienta esta situación, lo que implica un verdadero renunciamiento al estilo de vida anterior (no hay eventos culturales, ni dietéticas, ni opciones variadas de talleres culturales, recreativos ni deportivos, tampoco profesionales con miradas “alternativas” y demás) . Por último, a diferencia de los flujos trabajados por nuestros colegas, no puede categorizarse a esta movilidad como específica de sectores medios- altos. El bajo valor de las tierras ha posibilitado el establecimiento de migrantes de otro perfil adquisitivo y en heterogéneas condiciones de instalación (en carpa, debajo de un galpón o en casas a medio construir, beneficiados por el clima cálido de la zona la mayoría de los meses del año).

Como bien expresé líneas arriba, otros autores ya han estudiado la movilidad poblacional proveniente de las metrópolis con dirección hacia pequeñas ciudades periféricas. La gran mayoría ha coincidido en que las razones de desplazamiento se basan en la búsqueda de una mejor calidad de vida, mayor contacto con la naturaleza y el objetivo de llevar a cabo un proyecto de vida alternativo (Quirós, 2019; González et. al., 2009; Noel, 2011b), al deseo de huir de la gran ciudad (De Abrantes et. al, 2022), o la búsqueda de tranquilidad y seguridad (Quirós, 2019). En casi todos ellos la elección del lugar se debe al encantamiento que vivenciaron cuando visitaron turísticamente el lugar al que posteriormente se desplazan. Nuestro sitio de estudio reúne todas estas condiciones, pero también muchas otras que lo hacen un destino particular y diferencial en comparación a los estudiados anteriormente.

El trabajo de campo permitió identificar otras razones invocadas que promueven esta movilidad. Entre ellas se encuentran: a) los bajos precios de la tierra, que facilita el acceso24 a la vivienda propia25 (un verdadero problema para los jóvenes citadinos), a la inversión y capitalización mediante la apertura de emprendimientos turísticos variados, o a chacras con el objetivo de producir bienes primarios. b) Lo anterior, y en consonancia con la Ley de Fomento a la Producción Agroecológica (Nro. 68/2016), se generó un ambiente propicio para el desarrollo de emprendimientos agroecológicos26 en un contexto en que se evidencia la existencia de un mercado de productos ‘orgánicos’ y ‘naturales’ insatisfecho y, a la vez, en potencial aumento; c) La existencia de una sede del Santo Daime en la localidad, es el motivo por el cual llegan jóvenes urbanos para unirse a la vida religiosa que ofrece esta ‘comunidad’, para participar de sus prácticas religiosas en fechas específicas que rigen su calendario, o para atravesar una experiencia ritual- espiritual aislada relacionada a la toma de ayahuasca. d) La presencia de la Tecnicatura Universitaria en Guardaparques (de la Universidad Nacional de Misiones) en la localidad de San Pedro (a 80 km de aquí) ha promovido la llegada de jóvenes urbanos al municipio vecino que después se desparramaron por toda la región. La localidad acumula varios de sus egresados, así como estudiantes desertores que aún no han completado su plan de estudios.

Estas circunstancias hacen de este lugar un espacio nuevo para analizar los estilos de vida alternativos que reproducen las poblaciones de origen metropolitano en distintas localidades rurales y ciudades periféricas de la Argentina.

La población analizada despliega una importante movilidad espacial entre el campo y la ciudad, no solo con sus lugares de origen sino con otros centros urbanos regionales como Iguazú, Posadas, Encarnación o Tres Passos. La ubicación geográfica de la localidad y los vínculos históricos de esta provincia con Brasil y Paraguay crea lazos con ciudades de estas latitudes. Algunos artesanos y artistas callejeros suelen irse a “parchar a Brasil”, a hacer malabares en semáforos o tocar en bares y restaurantes (aprovechando la diferencia cambiaria que habilita vivir en la frontera en este contexto histórico específico), mientras otros “hacen temporada” en distintos puntos turísticos del país como la Costa Atlántica o localidades ribereñas del litoral argentino. Otros venden productos regionales con origen en El Soberbio en sus ciudades natales (como aceite esencial de citronela, tabaco orgánico, cúrcuma, entre los principales). Quienes tienen empleos estables y/o en diferentes esferas y niveles estatales, suelen moverse entre los grandes centros urbanos -preferentemente Posadas y Buenos Aires- por motivos relacionados a su trabajo (realización de trámites, asistencia a capacitaciones y/o jornadas, dictado de clases). En busca de cursos de formación, seminarios y/o congresos; guiados por la asistencia a ferias artesanales o la venta de sus productos en la ciudad; la visita constante a la familia y amigos; la asistencia a eventos varios (recitales, ‘retiros’, festivales); las idas y venidas por motivos laborales o compras a la ciudad, hace que este desplazamiento más que pensarlo como estático se caracterice por su movilidad continua. Sin embargo, los vínculos con la ciudad no son únicamente presenciales: es habitual organizarse colectivamente para compras de alimentos u otros productos que no se consiguen en la localidad. De hecho, hace unos años, se constituyó la Cooperativa de Consumo El Soberbio (aún sin instancias de formalización) para canalizar estas demandas. En el devenir del trabajo de campo se corrobora la necesidad de llevar adelante un estilo de vida metropolitana en un sitio no urbano, por lo que se accionan diferentes estrategias para poder acceder a bienes de estas características. En este sentido, y como bien describe Trimano (2019), el neorruralismo evidencia su carácter liminal, donde lo urbano y lo rural se conjugan en un mismo espacio.

Parecidos pero no tanto

En instancias anteriores de trabajo de campo (Winikor Wagner, 2020) corroboré que para los ‘lugareños’ de origen rural -con escasos vínculos con poblaciones foráneas- quienes venimos ‘de afuera’ nos aglutinamos en una única identidad colectiva: los “porteños”. Para ellos, son imperceptibles las diferencias entre tonadas regionales, así como imposible distinguir el acento español (de España) del español latinoamericano. En reiteradas oportunidades escuché a mis vecinos27 confundir el acento colombiano o cordobés con el porteño, por ejemplo, y esto se debe precisamente al uso excepcional que la población local rural hace del español. En su círculo principal de afinidad,la población local rural interactúa en brasilero28 (Winikor Wagner, 2020), mientras el español lo utilizan únicamente en instituciones públicas, ante autoridades, o eventualmente con población foránea. Sin embargo, por más que para los ojos externos constituyamos un colectivo de iguales (sin diferencias ni distinciones), quienes llegamos a esta localidad ribereña conformamos un grupo bastante heterogéneo, encontrándose importantes contrastes al interior. Jóvenes solos, parejas recientes, familias ya constituidas y jubilados. Emprendedores turísticos, profesionales, viajeros, artesanos, músicos llegan en búsqueda de una vida más tranquila, con intenciones de “conectar” con la naturaleza que ofrece el lugar o con motivo a algunas de las razones expuestas líneas arriba. A la vez, se evidencia que quienes llegamos de las grandes metrópolis presentamos perfiles sociodemográficos diversos y una inserción socioproductiva e integración en destino muy diferente entre sí.

Para intentar explicar esa heterogeneidad, trabajaremos con la noción de ‘repertorio’ propuesta por Gabriel Noel (2012). Para este autor, los repertorios son dispositivos analíticos que permiten organizar el modo en que los actores asocian recursos a los que han tenido acceso a lo largo de su trayectoria biográfica. Recursos materiales y simbólicos (libros, experiencias, conocimientos, prácticas, música, hábitos, entre otros) son apropiados, combinados y movilizados de forma diversa y cambiante por los sujetos y, en algunas circunstancias (ni habituales ni frecuentes, pero si probables), se evidencian formas de asociación de esos recursos que se transforman en disposiciones incorporadas, a consecuencia de procesos de sedimentación histórica. De este modo, y de acuerdo a cómo los individuos disponen, utilizan y combinan los recursos acumulados, se evidencia la existencia de repertorios “compartidos” 29 que terminan constituyendo posibles ‘repertorios de identificación’. Esto es una especie de ‘etiqueta’ que permitiría identificar grupos de repertorios específicos para referirse a un conjunto de asociaciones habituales de recursos compartidos por dos o más actores, y que deriva en la conformación de colectivos de referencia (o grupos de pertenencia).

En este trabajo proponemos una clasificación analítica de estos repertorios con el propósito de ordenar el espacio social de actores y posiciones. Esto permitirá conocer los modos de agruparse de los agentes, los estilos de vida que llevan adelante, las interacciones que constituyen entre los mismos foráneos y para con la población local, así como las actividades puestas en práctica (laborales, recreativas, sociales, culturales), hábitos, modos de pensar, entre otros. No todos estos grupos tienen límites definidos: algunos tienen conciencia de que constituyen un colectivo, en tanto que funcionan como tal (los jipis, los emprendedores turísticos, algunos chacreros) mientras otros están muy alejados de tenerlo, precisamente porque no constituyen un ‘nosotros’. No ha de olvidarse que es una clasificación realizada por quien escribe -una de las muchas posibilidades existentes- y que, en ese sentido, tiene como objetivo facilitar al lector la identificación de distintos tipos de repertorios circulantes entre los migrantes metropolitanos que se asientan en la localidad en estudio. Al interior de cada grupo se aglutinan quienes “comparten” ciertas maneras de movilizar, apropiarse e incorporar recursos, distanciándose con los otros repertorios formulados.

Los nombres de los grupos propuestos tienen origen diverso. La elección del término ‘jipi’ presenta un doble motivo: por un lado, la población caracterizada en este apartado reproduce patrones similares a los que Quirós (2014a; 2019) describe en sus trabajos realizados en Córdoba; por el otro, es la expresión utilizada tanto por el resto de la población de origen metropolitano que habita la localidad para describir a los miembros de este grupo, como por la población local para nombrar al núcleo duro de “la galera”. Por su parte, los propios referentes orientados a la actividad turística se autodefinen ‘emprendedores turísticos’, motivo por el cual decidimos utilizar esta categoría nativa. Lo mismo sucede con los ‘chacreros’, autodenominados de este modo por algunos de sus referentes principales. Por el contrario, el grupo de profesionales/ técnicos y de los ‘asimilados’ responden a categorías analíticas. Estos últimos son precisamente los que carecen de espíritu colectivo, de funcionamiento orgánico y, por ende, de nominación nativa.

Como cualquier clasificación, sobran las advertencias. En la práctica los actores aparecen de modo desprolijo, las fronteras entre ellos suelen ser bastantes porosas y difusas (Noel, 2011a: 101), por lo que resulta habitual que un individuo pueda ubicarse en más de un grupo. La asociación entre recursos y actores debe pensarse como abierta y dinámica, por lo que, en un momento dado, un agente puede apropiarse de un repertorio, y en otro momento distanciarse del mismo. De hecho, los actores pueden disponer de más de un repertorio de identificación, los cuales pueden ser contradictorios o poco consistentes entre sí. En este sentido, en el caso aquí abordado, notamos que, por lo general, es su inserción en la estructura socio productiva lo que genera pertenencia o afinidad con los distintos grupos aquí propuestos. Sabemos que esto no será una posición fija ni definitiva, y que habrá modificaciones en el futuro. A continuación, haremos una breve caracterización de cada uno de ellos.

Jipis

Este grupo concentra aquellos migrantes provenientes de las grandes metrópolis que presentan una forma de vida y una estética particular. La vestimenta, generalmente de colores, con estampados diversos y caracterizados, en el invierno, por la acumulación de prendas cual ‘capas de cebolla’, se posiciona como principal herramienta de distinción. Se agregan estilos específicos de cabellera en los que resaltan las rastas, las crestas, la cabeza a medio pelar entre las mujeres, y entre quienes llevan el pelo largo, los rulos, las canas sin teñir entre los más veteranos, y un (des)peinado singular. Entre ellas, la ausencia de la práctica de depilación de las axilas, piernas y cavado es otra de las marcas más utilizadas. La presencia de tatuajes y piercing diversos terminan por completar los principales rasgos estéticos que permiten visibilizar a los miembros de este grupo. Estos atributos, los vuelve fácilmente reconocibles por los nuevos viajantes o recién llegados y, en tanto otorga identidad, posibilita también el alejamiento y diferenciación por ósmosis con la población local (de origen mayormente agrícola y con gustos y vestimentas donde prevalece un estilo más brasilero30), y por supuesto, con otros migrantes que no desean sumarse a las filas de este colectivo. En sus repertorios, el mayor contacto con la ‘naturaleza’, la necesidad de trabajar la tierra, el “agobio” para con el ‘sistema’ o los motivos religiosos son algunas de las razones que los llevaron a radicarse en la localidad.

Aquí se concentran individuos que comparten valores asociados a: a) el cuidado corporal, específicamente: la alimentación ‘saludable’, el reemplazo de medicamentos alopáticos por preparados naturales y fitoterapia, la oposición a prácticas médicas hegemónicas o estandarizadas (partos institucionalizados, medicina preventiva, calendario de vacunación, anticoncepción hormonal o de barrera); b) el alejamiento de instituciones reguladas por el Estado como la escuela (cuestionada por los contenidos que transmiten, los modos de enseñanza y su esencia reproductora de prácticas dominantes); c) los modos hegemónicos de producción agrícola (utilización de agro tóxicos, tendencia al monocultivo) en defensa de lo ‘orgánico’ y ‘natural’, promoviendo producciones agroecológicas y técnicas como la agrofloresta y la permacultura; d) los modos de relación social (se resaltan los vínculos cara a cara, las relaciones de reciprocidad en detrimento de la mediación del dinero) y las tomas de decisión colectivas a través de las asambleas; e) la modalidad independiente de trabajo dando prioridad al trabajo artesanal, creativo, artístico, corporal, espiritual, se revaloriza el trabajo con la tierra, la inserción en redes de comercio justo y economía social, en detrimento de trabajos en relación de dependencia y profesiones liberales; f) el acercamiento a la ‘naturaleza’ desde distintas aristas (desde considerar la ‘naturaleza’ como medicina, alimentación y refugio hasta regirse por el calendario lunar y las estaciones más que por el calendario gregoriano); y g) un estado determinado de espiritualidad relacionado a religiones subalternas como el Santo Daime (o a una mezcla de ellas). Si bien existen otros valores en común, estos podrían definirse como los elementos principales a destacar.

En este grupo, la vinculación con la sociedad de acogida es prácticamente nula. No se insertan en círculos laborales formales, ni estables. Suelen moverse en ‘manada’. Un ejemplo de ello es la concentración de los niños y niñas que se encuentran escolarizados31 en una única escuela de la localidad, a pesar de la distancia que existe entre esta escuela y sus residencias. Sus vínculos sociales se restringen a personas con similares características (otros jipis), es por ello que deciden colectivamente enviarlos a la misma institución educativa. Jipis adultos y ‘lugareños’ no comparten casi espacios ni vínculos de afinidad, solo algún intercambio consecuencia de las relaciones de vecindad por medio del cual acceden a algún saber “antiguo” (un saber- hacer local) de utilidad para poder (sobre)vivir en el monte. Por lo general, el principal contacto con ellos se resume en actividades comerciales (compra- venta de mercadería). Si bien hay posiciones encontradas en cuanto a si el consumo crea o no lazo social (Mauss, 2009; Douglas, 1974), el vínculo que se registra entre jipis y locales es débil y efímero, suele no trascender el acto del intercambio, ni generar obligaciones posteriores. En este sentido, puede decirse que la integración de este grupo con la sociedad de acogida es superficial, liviana y esporádica. Los miembros de este grupo no trabajan en instituciones locales, desconocen casi por completo la historia del municipio, y muchos ni siquiera saben dónde se ubican geográficamente las instituciones sociales locales de mayor importancia para la población soberbiana (Notas de campo, noviembre 2022).

La mayoría son portadores de profesiones u oficios, los cuales desarrollaban en sus lugares de origen o en destinos anteriores, pero que decidieron dejar atrás: en el monte ha nacido un nuevo ser que no ha heredado nada de su antepasado urbano, resucitando como artistas callejeros, artesanos, terapeutas holísticos, talleristas formados en pedagogías alternativas o agricultores novatos. La mayoría elige trabajar por cuenta propia, y desechar trabajos fijos y/o en relación de dependencia. R. (38 años, agricultor y musico, La Plata, 7 años en El Soberbio), vive en una colonia rural a 30 km kilómetros aproximados del casco urbano. Se dedica a producir sus propios alimentos junto a su familia (su mujer, y sus 4 hijos). Compran en el mercado lo mínimo indispensable, aquello que no se obtiene de la tierra (combustible, herramientas, aceite principalmente). Sus únicos ingresos monetarios son la AUH y un ingreso mensual fijo que proviene del alquiler de una propiedad familiar ubicada en su ciudad natal:

“trato de involucrar mi vida lo menos posible en cuanto al dinero, siento que uno por el hecho de tener que conseguir dinero, de andar detrás de ese método de supervivencia, se tiene que prostituir de alguna forma un poco para cumplir sus objetivos, no sé, no me gusta basar mi vida en cuanto a la obtención del dinero”.

Otros, tratan de evitar los métodos convencionales de obtención de dinero y en esta búsqueda promueven “formas más cooperativas de procurar la abundancia material” (Notas de campo, junio 2019). Como forma de complementar su trabajo como artesana que elabora productos de cosmética y medicina natural, se inserta en los conocidos “mandalas” o “telares de la abundancia”:

“es un proceso para conectar con la economía, con el dinero y con la abundancia desde otro lado, desde un lado más amoroso porque implica acompañarse... Salir de este paradigma de procurar solo para uno y procurar para el grupo” (C.F., 34 años, artesana, Pilar, 10 años en El Soberbio).

Es habitual evitar el uso de la palabra “dinero” la cual es reemplazada por la noción de “energía” (una expresión potencial de mi entrevistada podría ser “el ingreso a este círculo tiene una apuesta de energía de $X”).

Quienes son parte de la población económicamente activa, se emplean por lo general por su cuenta en “changas”, trabajos temporales e informales. Muchos salen a trabajar “cuando pinta la necesidad” (I.L., 26 años, malabarista, CABA, 7 años en Misiones y 3 en El Soberbio) o bien ofrecen sus servicios de cuidando niños o en tareas de mantenimiento y limpieza. Si bien tienen posibilidades de conseguir mejores empleos (dadas sus credenciales educativas y habilidades) prefieren tareas para las que están sobre calificados brindando servicios al interior de “la galera”. La mayoría reciben subsidios estatales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el Potenciar Trabajo32. También los hay jubilados y quienes no trabajan ni buscan trabajo, quienes viven de la renta que les da alguna propiedad en su ciudad de origen -y viven con la diferencia que le queda por el pago de su alquiler aquí en destino que, por lo general suele ser mucho más económico-, o con la ayuda que reciben de otros familiares.

Al interior de este grupo están quienes tienen la vida resuelta y justamente migran para sentir la experiencia del sacrificio (porque en la vida algo tiene que costar), y que se resume en la siguiente frase revelada por uno de mis entrevistados “qué difícil es [vivir acá], pero cuanto que me gusta” (G.L., 41 años, Guardaparque, CABA, 8 años en viviendo en distintos lugares de Misiones y 4 en El Soberbio); y, por el contrario, quienes no tienen nada que dejar atrás y aquí se les abre un horizonte de oportunidades: básicamente acceso a vivienda propia y alimentos.

Emprendedores turísticos

Aquí se concentran aquellos migrantes que, provenientes de algunas de las metrópolis de nuestro país, se han insertado en algunas de las tantas actividades turísticas que ofrece la localidad, sea a través del alquiler temporal de alojamientos; realizando paseos guiados y/o náuticos, alquiler de MTB y kayak; en propuestas gastronómicas; administrando reservas naturales privadas o venta de artesanías y productos regionales.

Como casi todos los que venimos ‘de afuera’, aprovecharon el bajo precio de la tierra y de la construcción para realizar inversiones en infraestructura y servicios. Los valores diferenciales, en comparación a los de la ciudad, permitieron el ingreso a este grupo de emprendedores sin experiencia. Ya no es necesario disponer de un gran margen de capital, sino que es posible ir de a poco, ampliando las plazas y servicios a medida que se recuperan las inversiones iniciales. Los hay de todo tipo: desde pequeños inversores que vieron la posibilidad de dedicarse al turismo a posteriori de asentarse en la localidad y luego de pasar unas temporadas manteniéndose con otras fuentes de ingresos; aunque también están los grandes inversionistas turísticos de siempre. Los primeros no llegan para vivir estrictamente del turismo, sino para disfrutar de la ‘naturaleza’, y la posibilidad de invertir en este rubro surge tiempo después, una vez que se vislumbran las posibilidades económicas que ofrece el lugar: es la consecuencia y no la causa de los desplazamientos. Los segundos, en cambio vienen estrictamente para eso. La demanda insatisfecha y la falta de competencia que caracterizó al rubro en sus comienzos, colaboraron con la emergencia de ambos perfiles de emprendedores.

Son pocos los casos en que deciden realizar inversiones sin residir en la localidad. Por lo general, la distancia suele dificultar el óptimo manejo del negocio, lo que lleva en reiteradas oportunidades a sucesivos cambios de administración, de firma y la venta de sus fondos de comercio (Notas de campo, agosto 2022). Estos casos no fueron analizados en este trabajo.

Aquí también se encuentran profesionales que decidieron dejar atrás sus oficios y credenciales, como es el caso de F.A. (43 años, provincia de Bs.As., 12 años en la localidad), maestra de nivel primario que actualmente se dedica a atender sus propias cabañas y elaborar dulces y conservas con materia prima agroecológica, que produce junto a su marido. También jubilados que aprovecharon el cambio en su status laboral para comenzar con esta actividad, como es el caso de S.G, de 60 años, quien dejó su profesión de traductora de inglés y la dirección de un instituto de idiomas en provincia de Buenos Aires para dedicarse al alquiler de alojamiento temporal para turistas. Algo similar ocurre con una joven pareja proveniente de Rosario que decidió invertir en esta esfera hace más de 13 años, ofreciendo alojamiento, paseos naticos y alquiler de MTB.

En este grupo, los vínculos con la sociedad local son mayores que en el tipo anterior. Las razones son claras: por sus actividades económicas se ven obligados a ampliar el abanico de lazos sociales. Suelen contratar trabajadores para mantenimiento, limpieza, cocina y atención al cliente en sus emprendimientos33 (lo cual aumenta en momentos específicos del año); tejen relaciones con otros emprendedores en el rubro para ponerse de acuerdo en estrategias turísticas comunes (recomendar circuitos, unificar precios) y con las autoridades locales que tienen competencia en esta esfera. La mayoría de estos establecimientos se concentran sobre la Ruta Provincial Nro. 2, aumentando su densidad a medida que se avanza hacia los Saltos del Moconá.

Profesionales/ técnicos

Aquí se enmarcan aquellos migrantes profesionales y/o técnicos que se insertan en instituciones con asiento local. También detentores de saberes específicos que se desarrollan en oficios determinados y que viven de dicha actividad. Están los que trabajan freelancer para la comunidad local, y quienes aprovechan la posibilidad de trabajar a distancia haciendo uso de los pagos diferenciales de la ciudad y del mundo (cobrando en algunos casos en moneda extranjera). Los hay trabajadores asalariados en instituciones, estudios y/o o comercios particulares; quienes poseen títulos terciarios, superiores o universitarios oficiales; aquellos que aprendieron su oficio de forma autodidacta; o quienes por la propia trayectoria educativa personal poseen saberes, pero no han acreditado ante ningún organismo oficial. En líneas generales migran por “trabajo” y “tranquilidad” dos cosas que en otros sitios parecieran mutuamente excluyentes. En este grupo incluimos también a jubilados que, si bien actualmente no trabajan, desarrollan actividades relacionadas a las profesiones que realizaban tiempo atrás. Llevan a cabo un trabajo no rentado que los mantiene en contacto con la población local, y muchas veces con su propia formación y/o trayectoria laboral. B.M. (70 años, CABA, Economista, 5 años en El Soberbio) es un caso de estos. Tiene una columna económica en una radio local, realiza asesoramientos para programas y proyectos diversos y alfabetización para adultos en escuelas cercanas a su residencia. Como ella, hay muchos otros que realizan actividades comunitarias de este tipo.

Consecuencia de sus empleos, suelen entablar vínculo cotidiano con población local, y forman parte de su círculo principal de afinidad. Muchos son miembros activos de instituciones comunitarias (club, biblioteca popular, cooperadora de la escuela, comisión organizadora de la fiesta de las esencias), involucrándose de lleno en la escena local. Por la personalidad que demuestran, y muchas veces, las habilidades técnicas que manejan, suelen ser miembros de las comisiones directivas respectivas, siempre y cuando sean bien recibidos por la sociedad local, pues ser “de afuera”, tiene sus límites y objeciones. La confianza se construye con el transcurrir del tiempo.

Muchos de ellos consideran que el desarrollo de sus saberes y la puesta en práctica de sus profesiones en zonas del país periféricas como la que estamos estudiando (caracterizadas por la falta de servicios y profesionales en áreas específicas) está asociado a la idea de ‘hacer patria’. El trabajo con población en situación de vulnerabilidad suele estar acompañada de la presencia de un determinado conjunto de valores y principios, en relación directa a la toma de conciencia sobre la desigualdad social de estos sitios y la posibilidad de aportar ‘algo’ que acá falta. La idea de ‘atraso’, ‘carencias’, la posibilidad de revertir parcialmente dicha situación y su compromiso diario con causas variadas si bien no son las razones que promovieron sus desplazamientos, son las que refuerzan su convicción de quedarse en destino y las que permiten una integración genuina con la sociedad local.

Los miembros de este grupo se encuentran diseminados por la localidad, aunque la mayoría en un radio cercano al pueblo, debido a que deben desplazarse diariamente por trabajo. Suelen emplearse en relación de dependencia o en su defecto, son monotributistas; disponen de ingresos monetarios mensuales provenientes del trabajo de los miembros del hogar, cuentan con medios de capitalización que destinan al mejoramiento de la vivienda, renovación de auto, y/o vacaciones familiares.

“Chacreros”

Tal y cual como algunos se autodefinen, los ‘chacreros’ son aquellos que llegan de la ciudad con la intención de radicarse en el área rural y de reproducir al máximo el estilo de vida colona34. Se orientan al trabajo agrícola y la diversificación productiva, lo que significa la intención de borrar su pasado urbano, dejar atrás sus profesiones, oficios y saberes, y volcarse de lleno a “producir sus propios alimentos”, con el objetivo de alcanzar la mayor autosuficiencia posible. Al igual que los ‘lugareños’, su liquidez monetaria disminuye, propulsando prácticas culturales, como el “brique”35, típicas de la zona transfronteriza en estudio (Winikor Wagner, 2016). En su afán por parecerse a los colonos, intentan incorporar continuamente palabras de origen brasiler, remarcan el uso de la letra ‘LL’ cual misionero, y cierta tonada ‘campechana’ con la que intentan esfumar los modismos de clase. Han incorporado ciertas rutinas colonas como levantarse temprano, hacer fuego en su cocina a leña, tomar unos mates y salir al “rozado”36 a trabajar. Quienes mantienen algún trabajo urbano lo hacen a modo de complemento de lo que producen en la chacra. Por lo general, han modificado su dieta de acuerdo a las posibilidades productivas y culturales del lugar: casi a diario comen ‘arroz con feijon’, “gallinada” y el reemplazo casi total de la papa por la mandioca. Muchos han constituido grupos de trabajo con sus vecinos, “intercambiando días”37 o haciendo “pucherones”38.

El trabajo compartido entre hogares locales y migrantes ha generado en muchos casos equipos de trabajo orientados a la producción para el autoconsumo y a la venta de excedentes. Los vínculos de los “chacreros” con organizaciones de base como el MTE (Movimientos de Trabajadores Excluidos) o el FOB (Federación de Organizaciones de Base), ha generado el acceso a salarios sociales complementarios, lo que significa una verdadera mejora en sus condiciones materiales de vida. Esto es algo novedoso para los hogares locales que acostumbran a tener “sueldos” del Estado (como denominan a este tipo de subsidios) asociados a la AUH, las pensiones por invalidez o por familia numerosa, y no por trabajo.

Por más que trabajen la tierra, imiten sus prácticas agrícolas, repliquen sus modos de hablar, de comer y de vivir nunca podrán parecerse a los colonos. Los distancia mucho más que una serie de prácticas que pueden ser modificadas, incorporadas o aprehendidas con el tiempo. Trabajan la tierra por principio, su fundamento es disminuir al máximo posible sus costos de vida, lograr la autosuficiencia de un sistema que ya muestra síntomas de agotamiento, pero son conscientes de su situación: “tenemos el privilegio de que lo nuestro es una elección, mientras que los vecinos es lo único que conocen” (C.D., 36 años, CABA, docente, 9 años en El Soberbio). Siempre serán “porteños” natos; si bien su vínculo cotidiano y estrecho los vuelve cada vez menos foráneos y más locales, nunca (jamás) llegarán a ocupar ese lugar en la estructura social local. Siempre serán definidos como extraños, por más que se esfuercen en mitigar las diferencias que genera su lugar de nacimiento.

‘Asimilados’

Existe un tipo distinto a todos aquellos desarrollados anteriormente. Es aquel que ha constituido lazos sociales a través de alianzas matrimoniales o mediante el concubinato con población oriunda de la localidad. En ellos, si bien las razones por las que conocieron El Soberbio son diversas (trabajo, vacaciones), la razón por la que se instalaron en destino se reduce al “amor” y “la familia”.

Su círculo de afinidad descansa en la población local, pero la mayoría circunscribe sus lazos específicamente a la parentela, sin ampliar por demás sus relaciones sociales cotidianas. Por lo general, se emplean en trabajos en que se vinculan directamente con “gente de acá”, aunque algunos mantengan lazos con unos pocos foráneos. Suelen visitar sus lugares de origen con menor frecuencia que el resto de los migrantes metropolitanos, debido a la presencia de relaciones de parentesco en la localidad (en estos casos, es uno solo en la pareja que tiene la necesidad de viajar, disminuyendo indefectiblemente la frecuencia de los desplazamientos).

Los ‘asimilados’ residen tanto en el casco urbano -reproduciendo el estilo de vida pueblerina de su pareja- o en el medio rural, viviendo de la actividad agropecuaria y ‘colonizando’ su modo de vida.

El nombre que asume este grupo se debe al grado vinculación y adaptación de los migrantes metropolitanos con la sociedad local, diferenciándose con el resto de los tipos expuestos en este trabajo. A diferencia de las anteriores, esta categoría es analítica y no nativa.

La densidad de datos que contiene el grupo jipi en relación al resto de los tipos definidos en este trabajo se debe a los objetivos propuestos. Los jipis son los que menos interacción tienen con la sociedad local, los más endogámicos, y los que establecen mayores fronteras estéticas, sociales y simbólicas con la población local. Es esta circunstancia la que nos invita a prestarle mayor atención, y el motivo por el cual los elegimos como sujetos de estudio preferenciales en este artículo, otorgándole mayor dedicación y espacio.

Conclusiones

Más de 80 años posicionan a El Soberbio como localidad receptora de migrantes, tanto internos, limítrofes como de ultramar. Si bien desde la Revolución Industrial las ciudades se sostienen ininterrumpidamente como espacios preferenciales de residencia, algunas áreas rurales continúan siendo elegidas para llevar a cabo proyectos de vida alternativos al que proponen las metrópolis.

A lo largo de este artículo se desarrolló un primer intento de clasificación de los migrantes metropolitanos que residen en la localidad de El Soberbio, de acuerdo a los repertorios de identificación reconocidos en el trabajo de campo. Los cinco tipos formulados, conforman un continuum que va desde una posición con escaso grado de vinculación con la población local hasta a una tendencia a la asimilación, al punto de convertirse en parentesco oficial de quienes han nacido y se han criado en este lugar. La diversidad de razones por las que llegaron a este sitio, las actividades que desarrollan en destino, los modos de articular e integrarse con la población local y con el entorno natural son las variables principales que permitieron construir esta sistematización.

La clasificación propuesta, no puede interpretarse como un proceso cerrado: el flujo de recién llegados es constante y se mantiene al momento de la escritura de este trabajo. Es posible que se produzcan cambios a posteriori con la llegada de nuevos actores o modificaciones en el contexto económico, por ejemplo. Tampoco podemos asegurar que esta sistematización sea exhaustiva, pues está la posibilidad de que existan casos - no relevados al momento- que no encuentren ubicación en ninguno de los repertorios aquí esbozados. La vida social se manifiesta de un modo más difuso de lo que parece a simple vista, es habitual la presencia de individuos que no encuentran una consistente ubicación ni en uno ni en otro grupo, o simplemente, que vayan y vengan dependiendo del devenir histórico. Como se expuso anteriormente, en este trabajo no se clasifican personas sino repertorios identificados en un momento espacio temporal específico, a fin de intentar ordenar y explicar cómo se desarrolla la vida social, tal y como se despliega en la práctica.

La movilidad metropolitana al centro este de Misiones si bien dialoga con procesos similares que se desarrollan en otras zonas del país, adquiere características únicas: si bien la tierra colorada es bondadosa, sólo quienes estén convencidos de dejar algunas comodidades atrás podrán hacer uso de sus beneficios. Como me dijo alguna vez un docente oriundo de la localidad “Misiones no es para ‘amarillentos’”, esto es para personas débiles, sin fuerza ni coraje. “Vivir en el monte es jodido, tenés que tener una constancia y algún tipo de fundamento claro para poder sostenerlo…” (R., 38 años, agricultor y musico, La Plata, 7 años en El Soberbio). Esto atrae a una población particular, con menores recursos económicos, pero también con mayor iniciativa para afrontar las dificultades que impone habitar el monte.

El Soberbio, 9 de enero de 2023