Introducción

Este trabajo tiene por objetivo presentar una caracterización detallada del arte rupestre de Corcovo 2 (localidad Puesto Díaz, sur de Mendoza, Argentina) y evaluar el rol potencial como demarcador de territorialidad de su tipo de motivo más frecuente: los cefalomorfos-mascariformes. Estas imágenes ya han sido relacionadas con prácticas territoriales en regiones cercanas como Tandilia (Mazzanti y Valverde, 2003) y Ventania (Oliva, 2013). En el sur de Mendoza, en cambio, se ha trabajado principalmente sobre su potencial origen y afiliación cultural (Schobinger, 1962, 1978, 2002; Gradin, 1997-1998; Lagiglia, 1997). Consideramos que el registro rupestre de Corcovo 2 constituye una muestra adecuada para el testeo de hipótesis de territorialidad porque posee una elevada frecuencia de motivos de este tipo, asociados a un recurso crítico en la región, dentro de un espacio que fue reocupado durante los últimos 2.000 años y para el cual se dispone de información estratigráfica relativa de su contexto de producción (Gil et al., 2019).

Sostenemos como premisa teórica que la territorialidad es visible arqueológicamente en las características materiales de los territorios (Zedeño, 1997, 2008; Zedeño y Anderson, 2010). De esta manera, para poder atribuir al arte rupestre de Corcovo 2 un rol potencial como indicador/demarcador de territorialidad, será necesario demostrar que:

a) reúne las condiciones necesarias para ello (e.g. presencia de motivos diacríticos, visibilización alta del arte, relaciones espaciales y/o visuales con rasgos topográficos singulares y/o con recursos críticos, etc.); y b) se encuentra integrado dentro de una configuración territorial de mayor escala (regional) conformada por sitios con características similares (rupestres, topográficas y de recursos críticos).

En función de ello, los datos obtenidos en Corcovo 2 serán integrados con la información disponible para el resto de los sitios de la región con presencia de motivos mascariformes. Se presentan a continuación el contexto, marco teórico y resultados que permiten inferir que los motivos cefalomorfos-mascariformes de Corcovo 2 y del sur de Mendoza reflejan prácticas de vinculación entre personas y espacios, que se pueden enmarcar dentro de potenciales acciones de demarcación territorial.

Contextualización biogeográfica y arqueológica de la localidad Puesto Díaz

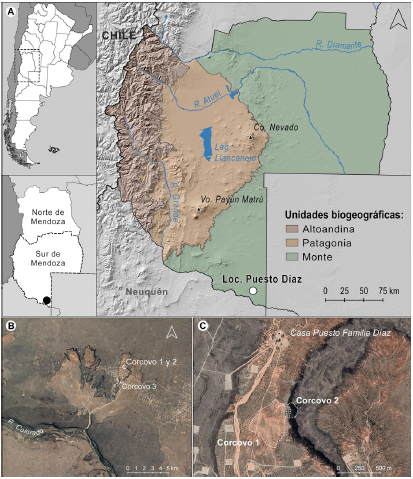

El sitio Corcovo 2 (en adelante Cor-2), forma parte de la localidad arqueológica Puesto Díaz, ubicada en el extremo sur de la provincia de Mendoza, a unos 15 km al norte del río Colorado (límite con Neuquén) y unos 15 km al oeste de límite con La Pampa (Figura 1). De acuerdo con la división de unidades biogeográficas de la región, la localidad pertenece a la unidad de Monte (Neme y Gil, 2012).

Figure 1 A) Archaeological locality Puesto Díaz in southern Mendoza. B) Main sites of the locality. C) Spatial relationship between Cor-1 and Cor-2.

Dentro de Puesto Díaz se han identificado varios sitios, además de Cor-2, entre los que interesa destacar Corcovo 1 (en adelante Cor-1), consistente en una concentración superficial de materiales -principalmente líticos- que cubre un área aproximada de 200 m2 (Gil et al., 2019) y se encuentra al lado de Cor-2 (Figura 1). En el interior de esta concentración, en un espacio cercano a los bloques grabados, se realizó una excavación de 2 x 1 m de lado y 1,20 m de profundidad que llegó a niveles estériles y a partir de la cual se obtuvieron dos dataciones: una de 605 años cal. AP y otra de 1777 años cal. AP (Gil et al., 2019). Estas dos fechas, junto con los cambios en la distribución estratigráfica de los materiales arqueológicos permitieron definir dos unidades temporales de análisis: un conjunto A (post 605 años cal. AP) y un conjunto B (entre 1777 y 605 años cal AP). El conjunto B (más antiguo), con una menor tasa de depositación y un sistema de producción lítica de tipo secuencial (en el cual las actividades de aprovisionamiento y de uso de los recursos líticos se dieron en distintos locus), fue interpretado como el resultado de ocupaciones cortas y poco frecuentes, vinculadas a una estrategia de movilidad residencial elevada. Por el contrario, el conjunto A (más reciente), con una mayor tasa de depositación de materiales y un sistema de producción lítica de tipo terminal (en el cual todas las etapas de producción están representadas en el sitio) fue interpretado como el resultado de ocupaciones de tipo residencial, que involucraban mayor cantidad de personas y tiempo de estadía en el lugar (Gil et al., 2019).

Los dos conjuntos arqueológicos de Cor-1 tienen lugar en un contexto de ocupación efectiva del área de Monte (sensuBorrero, 1994-1995), hacia finales del Holoceno tardío (ca. 2000 - 200 años AP). En este periodo ocurrieron grandes cambios sociales y económicos en la región: incremento en el número, tamaño y distribución espacial de sitios (incluyendo sectores marginales del área), ampliación de la base de recursos explotados (a través de la incorporación de especies animales y vegetales de menor retorno energético y mayor tiempo de procesamiento) y reducción de la movilidad residencial (Neme y Gil, 2012). El arte rupestre de Cor-2 será analizado en este contexto.

Los motivos cefalomorfos-mascariformes en Cor-2 y en el sur de Mendoza: antecedentes y contextualización

El arte rupestre de Cor-2 incluye una cantidad notable de figuras “mascariformes” (sensuSchobinger, 1962; Gradin, 1997-1998). Esto resulta interesante debido a que no existen casos similares publicados para el sur de Mendoza, ni para regiones cercanas (e.g. Ventania y Tandilia), con frecuencias tan elevadas de motivos de este tipo (cf.Schobinger, 2002; Lagiglia, 1997; Gradin, 1997-1998; Mazzanti y Valverde, 2003; Oliva, 2013; Rocchietti, 2015).

Preferimos utilizar el término cefalomorfos-mascariformes para describir a estos motivos, ya que se trata de representaciones geométricas esquematizadas que se asemejan tanto a rostros humanos como a máscaras, siendo imposible distinguir entre ambos referentes potenciales (Gil et al., 2019; Acevedo et al., 2020). Otros investigadores se han referido a estos motivos con distintos nombres, por ejemplo: “caras”, “rostros”, “cabezas circulares”, “máscaras”, “mascariformes” o “cabezas mascariformes” (Lagiglia, 1997; Gradin, 1997-1998; Schobinger, 1962, 1978, 2002; Oliva, 2013; Rocchietti, 2015). Si bien, como se verá más adelante, existen variaciones morfológicas dentro de este tipo de motivos, la forma base -la más simple y frecuente- consiste en una figura de contorno circular con circunferencias interiores -más pequeñas- dispuestas a modo de ojos y boca (Acevedo et al., 2020). Schobinger (1962) se refirió a estos motivos como “mascariformes simples” para distinguirlos de los diseños más complejos del norte de Mendoza, San Juan y Chile (Troncoso et al., 2008; Cabello, 2011; Sabatini y Terraza, 2015; entre otros).

Los cefalomorfos-mascariformes constituyen un tipo de motivo reconocido del sur de Mendoza debido a que, por su particularidad iconográfica dentro del repertorio regional, ha despertado el interés de distintos investigadores (Schobinger, 1962, 1978, 2002; Gradin, 1997-1998; Lagiglia, 1997). A pesar de ello, la información disponible para la región es fragmentaria y es muy poco lo que se sabe aún sobre su contexto de producción. Por ejemplo, Schobinger (1978, 2002) identificó nueve sitios con motivos mascariformes grabados en el departamento Malargüe1, pero no detalla ni la cantidad de motivos registrados, ni el tipo de registro realizado (total o parcial, sistemático o preliminar). Para el autor (1978, 2002) estos motivos habrían ingresado a la región desde zonas andinas en momentos previos a la penetración del Estilo de Grecas norpatagónico (ca. 1400-500 años AP). Schobinger (1962, 1985) consideraba a los mascariformes del sur de Mendoza como una variante simplificada de las cabezas mascariformes representadas en los menhires y sitios con arte rupestre de la cultura de Tafí (Noroeste Argentino). Gradin (1997-1998), quien participó junto a Schobinger en algunos de los relevamientos mencionados, también atribuyó una procedencia andina a los motivos mascariformes y sostuvo que estos se habrían distribuido por el sur de Mendoza antes del 1300 AP, de la mano de grupos horticultores-alfareros y cazadores, sin ofrecer mayores fundamentos sobre sus inferencias. Cabe señalar que los relevamientos realizados por Schobinger y Gradin no incluyeron excavaciones.

El registro más exhaustivo realizado sobre un sitio con motivos mascariformes de la región corresponde al trabajo de Lagiglia (1997) en el cerro Ponontrehue (área Cerro Nevado, departamento San Rafael): se trata de dos bloques de basalto -uno de grandes dimensiones y otro más pequeño- con 21 motivos mascariformes grabados. Lagiglia (1997), al igual que Schobinger y Gradin, también hace referencia a otros sitios con motivos mascariformes de la región2 sin ofrecer mayores datos sobre la cantidad de motivos ni la variabilidad de sus diseños. A partir de todos estos sitios define el Estilo de rostros que asigna a grupos cazadores-recolectores con una dispersión espacial similar a la de los Puelches de Cuyo (Lagiglia, 1997).

Por fuera de la región se han identificado motivos cefalomorfos-mascariformes de características morfológicas similares en las Sierras de Tandilia (sitio Haras Los Robles, pcia. de Buenos Aires; Mazzanti y Valverde, 2003), Sierra de la Ventana (sitio 1 Alero Corta Pies y Gruta de los Espíritus, pcia. de Buenos Aires; Oliva, 2013) y el sur de las Sierras de Comechingones (Alero de La Máscara, pcia. de Córdoba; Rocchietti, 2015). La mayoría de estos sitios cuentan con sólo un motivo mascariforme aislado, a excepción de Gruta de los Espíritus que posee 27 (Oliva, 2013). En todos estos casos se trata de motivos pintados de color rojo y emplazados sobre soportes reparados (aleros o cuevas), ubicados en puntos estratégicos del espacio, que destacan por su proximidad a recursos críticos (e.g. fuentes de agua) o por su amplio dominio visual de los alrededores (Mazzanti y Valverde, 2003; Oliva,, 2013; Rocchietti, 2015). Dichas condiciones de emplazamiento, sumadas al carácter particular de este tipo de motivo dentro de los repertorios locales, han sido interpretadas como señales de prácticas territoriales y/o actividades rituales (Mazzanti y Valverde, 2003; Oliva, 2013; Rocchietti, 2015). En el marco de estas investigaciones, Oliva (2013) señala la existencia de vínculos entre los productores de motivos mascariformes de la región Pampeana y el sur de Mendoza, como partes de un conjunto de redes sociales que habría actuado a escala macro-regional.

Arte rupestre y territorialidad

El arte rupestre constituye una herramienta activa en la organización espacial de los grupos humanos por: a) su fijeza espacial (enteramente vinculada a los rangos de acción de el/los grupo/s productor/es) y b) su capacidad para comunicar información visual intra e inter-grupos (Wobst, 1977; Jochim, 1983; Weissner, 1989; Aschero, 1997; David y Lourandos, 1998; Martel, 2006; Carden, 2009; Re, 2010; entre otros). Ambas cualidades también lo convierten en una línea de evidencia fructífera para análisis de territorialidad (Tacon, 1994; David y Lourandos, 1998; Carden, 2009; entre otros).

Existe abundante bibliografía arqueológica y etnográfica sobre territorialidad en grupos cazadores-recolectores (e.g. Peterson, 1975; Dyson-Hudson y Smith, 1978; Layton, 1986; Barnard, 1992; Hitchcok y Bartram, 1998; Zedeño, 1997, 2008; Zedeño y Anderson, 2010). En este trabajo, retomamos la propuesta elaborada por Zedeño (1997, 2008) y Zedeño y Anderson (2010) quienes definen territorialidad como la suma de acciones, emociones y -agregamos- concepciones (ideas, valores, saberes), sobre un espacio específico -con énfasis en su control y acceso diferencial3- que se materializan en la conformación de un territorio. Un territorio es un espacio delimitado social, económica, política y simbólicamente, a partir de dichas acciones, emociones y concepciones, que incluyen rasgos topográficos, recursos naturales y manufacturas humanas (Zedeño, 1997, 2008; Zedeño y Anderson, 2010).

Desde esta perspectiva, el concepto de territorio refiere a la tierra, a los recursos y a las instalaciones humanas como componentes discretos entretejidos entre sí, mientras que el concepto de territorialidad refiere a conexiones entre el uso de la tierra y los recursos y la identidad y soberanía de un grupo (Zedeño, 1997; Zedeño y Anderson, 2010). Este planteo es útil desde una perspectiva arqueológica porque permite abordar la territorialidad a partir del análisis del territorio, entendido como una unidad espacial empírica con límites definidos, cuya configuración de rasgos materiales no perecederos es visible arqueológicamente y puede ser analizada mediante el establecimiento de conexiones entre distintos sitios de una región y entre esos sitios y las características físicas y los recursos disponibles en el entorno (Zedeño, 1997; Zedeño y Anderson, 2010; Sepúlveda et al., 2019). Consideramos que, si bien los rasgos topográficos, los recursos naturales y los motivos rupestres pueden haber tenido claros significados simbólicos para sus habitantes, usuarios y productores, el análisis arqueológico de los mismos se dificulta cuando se trata de territorios construidos en épocas milenarias. Sin embargo, las propias materialidades de los motivos, sus diseños, su emplazamiento y su distribución espacial, pueden analizarse como señales arqueológicas diagnósticas respecto de las políticas simbólicas subyacentes a la configuración de territorios en el pasado (Tacon, 1994; David y Lourandos, 1998; Aschero, 1997; Carden, 2009; Martel, 2010; entre otros).

Ahora bien, cuando se analiza la configuración territorial de grupos cazadores-recolectores debe tenerse en cuenta que éstos no ocupan el espacio de forma homogénea, sino que jerarquizan ciertos sectores por sobre otros en función de variables ecológicas, topográficas, sociales, etc. (Foley, 1981; Binford, 1982; Layton, 1986; Barnard, 1992; Borrero, 1994-1995; Barberena, 2008; entre otros). Por esta razón, sus territorios no deben pensarse como áreas espaciales continuas cerradas perimetralmente, sino como un entramado de núcleos territoriales, nodos o lugares4 -vinculados a recursos y/o rasgos topográficos específicos- conectados por caminos (Ingold, 1986; Layton, 1986; Barnard, 1992; Zedeño, 1997; Barberena, 2008; Carden, 2009; Zedeño y Anderson, 2010).

En las investigaciones rupestres vinculadas al estudio de los territorios y la territorialidad entre grupos cazadores-recolectores, la regionalización de estilos y/o de motivos se posiciona frecuentemente como el elemento central del análisis (Tacon, 1994; David y Lourandos, 1998; Carden, 2009; Re, 2010; Aschero e Isasmedi, 2018; Sepúlveda et al., 2019; entre otros). Si bien las definiciones varían de un trabajo a otro, la idea subyacente es que los estilos en general y/o algunos motivos en particular (diacríticos), reconocibles arqueológicamente a nivel regional, condensan principios sociales vinculados con la identidad y sirven para regular las relaciones territoriales entre grupos humanos (Tacon, 1994; David y Lourandos, 1998; Fiore, 2014; Aschero e Isasmendi, 2018; Sepúlveda et al., 2019; Fiore y Acevedo, 2018; entre otros). De esta manera, la búsqueda de conexiones estilísticas y/o tecno-morfológicas entre los motivos de diferentes sitios de una región adquiere un rol central para la definición del entramado de puntos (núcleos territoriales, nodos o lugares) y caminos que componen un territorio (Carden, 2009; Re, 2010; Aschero e Isasmendi, 2018; Sepúlveda et al., 2019).

De acuerdo con la perspectiva sostenida en este trabajo, si bien las similitudes tecno-morfológicas entre motivos de distintos sitios son un buen indicador, es también necesario evaluar: a) las condiciones de emplazamiento del arte (que repercuten sobre su visibilización5 y durabilidad); b) las relaciones espaciales de los sitios con los recursos disponibles y las características topográficas del entorno circundante (para comprender las elecciones y prácticas relativas a su ubicación/distribución) y c) el contexto socio-ambiental en el que se produjeron las imágenes. La integración de todas estas variables brinda mayor robustez a un análisis territorial del arte rupestre.

Métodos de relevamiento

Las tareas de campo que dan origen a los datos que se presentan más adelante se realizaron como parte de un trabajo de relevamiento, rescate y propuesta de plan de manejo arqueológico para el área El Corcovo (ver Gil et al., 2019). El objetivo de dicho estudio consistió en identificar y registrar la totalidad de bloques con arte y motivos rupestres del sitio Cor-2. Con este fin se aplicó una metodología de relevamiento a tres escalas (bloque, panel y motivo), desarrollada a partir de experiencias previas con registros rupestres similares (Fiore, 2009; Acevedo et al., 2012-2014; Fiore y Acevedo, 2019). Así, a escala de bloque, se registraron seis variables: número de bloque, posicionamiento espacial (latitud y longitud), altitud, materia prima del soporte rocoso, superficie general del soporte (cóncavo, convexo, plano) y micro-topografía del soporte (nichos, grietas, reparos, salientes, etc.). A escala de panel, se registraron ocho variables: número de bloque y panel, orientación (medida en grados), ancho y alto del panel, superficie general (cóncavo, convexo, plano), ángulo respecto del suelo (recto, agudo, obtuso o llano) y micro-topografía del panel (reparo, grietas, nichos, salientes, etc.). A escala de motivo, se registraron nueve variables: nombre del sitio, número de bloque, panel y motivo, tipo de motivo, técnica de ejecución, estado de conservación (bueno, regular o malo), presencia de pátina (clara, intermedia, oscura) y principal factor afectante de la conservación (decoloración, exfoliación, líquenes, etc.).

La información de todas las variables consignadas se relevó mediante planillas diseñadas para tal fin (una para cada escala), siguiendo protocolos de carga de datos previamente definidos. Todo el proceso de registro fue acompañado por tomas fotográficas a diferentes escalas, que luego fueron analizadas con DStretch (Harman, 2008). Finalmente, toda la información recolectada fue volcada en una base de datos relacional de múltiples escalas formada por tres hojas (una para cada escala) (Fiore, 2009). A partir de esta base de datos se realizaron las estadísticas univariadas y bivariadas que se presentan a continuación.

Cor-2 en tres escalas: análisis de la producción rupestre

Escala de sitio

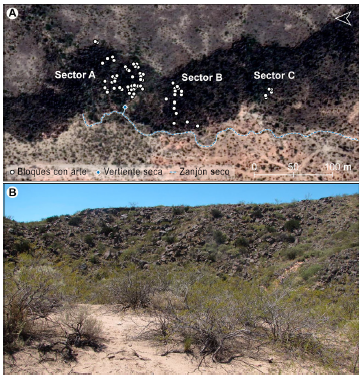

Cor-2 consiste en un conjunto de 71 bloques de basalto con arte rupestre, distribuidos sobre un talud de borde de meseta orientado en sentido norte-sur, cubriendo una superficie aproximada de 31.200 m2 (120 m x 260 m; Figura 2). Como se observa en la Figura 2, el sitio se encuentra separado del médano que contiene a Cor-1 por un zanjón actualmente seco que se origina en una pequeña vertiente, también seca, ubicada en la base del talud.

Figure 2 A) Distribution of rock art blocks in Cor-2. B) View of a section of Cor-2 from the dune of the Cor-1 site.

La forma segmentada en que se distribuyen los bloques con arte dentro de la superficie del sitio permite distinguir tres sectores: el Sector A, ubicado en el extremo norte y compuesto por 55 bloques con arte; el Sector B, ubicado unos 30 m al sur del Sector A y compuesto por 11 bloques con arte; el Sector C, separado unos 90 m del Sector B, en el extremo sur de sitio, compuesto por sólo cinco bloques con arte (Figura 2). El Sector A, el más cercano a la vertiente seca, es el que posee mayor cantidad de bloques con arte. En los tres casos se trata de producciones rupestres realizadas exclusivamente con técnicas de grabado.

Escala de panel

En los 71 bloques con arte se registraron un total de 83 paneles, lo que implica un bajo promedio de paneles por bloque (1,2). Este resultado se debe a que la mayoría de los bloques relevados (n= 62; 87%) poseen un solo panel con motivos y los restantes entre dos y tres paneles como máximo (n= 7; 10% y n= 2; 3%, respectivamente). A nivel de sectores, los números se mantienen constantes: en los tres casos se observa un bajo promedio de paneles por bloque (A: 1,1; B: 1,6; C: 1) y un predominio de bloques con un solo panel (A: n= 53; 96%; B: n= 5; 45%; C: n= 5; 100%).

Estos datos permiten observar un patrón de emplazamiento intra-sitio del arte rupestre que tiende más hacia la distribución espacial de las imágenes entre diferentes bloques (inter-bloques) que hacia el aprovechamiento integral e intensivo (intra-bloque) de las distintas superficies disponibles en cada bloque. Una potencial explicación de este patrón puede residir en las orientaciones de los paneles, ya que en los tres sectores se observa una tendencia clara hacia el aprovechamiento de las superficies orientadas en dirección noroeste (n= 42; 51%) y oeste (n= 26; 31%). En este sentido, consideramos que un peso preponderante de la variable orientación cardinal sobre la selección de las superficies a ser utilizadas como soportes (preferencia por las orientaciones noreste y oeste) explicaría el patrón de distribución del arte a escala inter-bloques y el bajo uso de las diversas caras a escala intra-bloque. Para evaluar esta hipótesis analizamos las orientaciones en relación con la ubicación de rasgos topográficos sobresalientes en el paisaje (cerros y/o volcanes). La detección de conexiones recurrentes permitiría explicar el peso diferencial en la variable orientación del emplazamiento de imágenes.

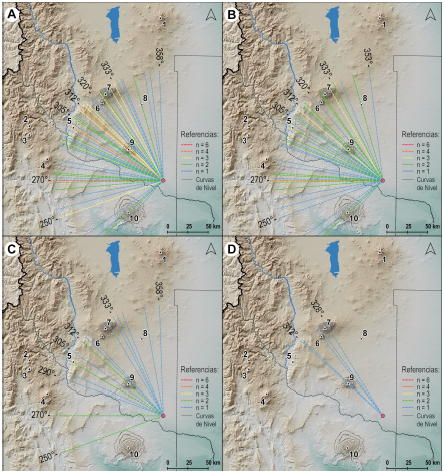

El análisis de las orientaciones de los paneles con arte (medidas en grados) y sus relaciones con rasgos topográficos destacados del paisaje circundante arrojó algunos resultados interesantes, por ejemplo: 1) 21 de los 83 paneles registrados (25,3%) orientan hacia las Sierras de Chachahuén (entre 305° y 320°; Figura 3A) y cuatro de ellos los hacen específicamente hacia su cumbre más alta (Cerro Ureta, 312°; Figura 3A); 2) 13 paneles (15,7%) orientan hacia los volcanes Payún Liso y Payún Matrú (entre 320° y 333°; Figura 3A); 3) todos los paneles del Sector C orientan hacia las Sierras de Chachahuén y hacia los volcanes Payún Liso y Payún Matrú (Figura 3C); 4) los cinco paneles del sitio orientados más hacia el sur, lo hacen con dirección al volcán Auca Mahuida (entre 222° y 235°; Figura 3A); 5) seis paneles del sitio orientan exactamente al oeste (270°; Figura 3A). Cabe destacar que los cerros y volcanes mencionados fueron vistos desde la parte alta del sitio durante los relevamientos.

Figure 3 Frequencies of panel with art orientations: A) Panels across the entire site; B) Panels in Sector A; C) Panels in Sector B; D) Panels in Sector C. References: 1) Cerro Nevado; 2) Cerro La Cruzada; 3) Cerro Palao; 4) Volcán Tromen; 5) Cerro Silla Negra; 6) Payún Liso; 7) Volcán Payún Matrú; 8) Cerro Lonco Vaca; 9) Sierras de Chachahuén; 10) Auca Mahuida.

Por fuera de los casos mencionados, que son los más llamativos, también existen paneles que no parecen orientar hacia ningún rasgo topográfico en particular (n= 20) y otros (n= 13) que orientan hacia cumbres sobresalientes en el paisaje, pero que están muy distantes del sitio, razón por la cual la existencia de una conexión debe ser evaluada en detalle (e.g. Volcán Tromen, Cerro La Cruzada, Cerro Palao, Cerro Nevado, Cerro Silla Negra; Figura 3A). Si bien estas cumbres distantes no fueron vistas desde el sitio durante los trabajos de campo, tampoco se puede descartar enteramente la posibilidad de que hubiera existido una conexión entre ellas y los motivos orientados hacia esas direcciones. En primer lugar, porque los relevamientos fueron realizados durante una sola campaña, sin tener en cuenta las condiciones de visibilidad y su posible variación por causas estacionales, climáticas, y/o de cobertura vegetal (ver Coll et al., 2021). En segundo lugar, porque tampoco se contempló el registro sistemático de los rasgos topográficos visibles en el horizonte del sitio, sino que sólo se registraron los casos más llamativos. En tercer lugar, porque podría existir una conexión entre la orientación de los paneles y algunos rasgos topográficos distantes -sobresalientes a nivel regional-, sin necesidad de visibilizarlos desde el panel con motivos, simplemente apoyándose en el conocimiento topográfico y la orientación espacial de el/los grupo/s productor/es que habitaba/n en la región. Esperamos que la inclusión -en futuros relevamientos- de variables relacionadas con la visibilidad de rasgos topográficos y la replicación de estos análisis en sitios con características similares a Cor-2, pero ubicados en espacios con menos referencias topográficas que La Payunia, generen nuevos datos que permitan arrojar luz sobre estas preguntas de investigación.

Escala de motivo

En todo el sitio se identificaron 169 motivos, lo que representa un bajo promedio de motivos por bloque (2,4) y por panel (2). Esto se debe a que la mayoría de los bloques registrados (n= 60; 84%) poseen solamente entre uno y tres motivos. Los bloques que superan esta cantidad de motivos son pocos (n= 11; 16%) y a medida que aumenta la cantidad de motivos, la frecuencia de bloques disminuye.

El análisis comparativo de frecuencias de motivos entre sectores muestra que el sector A acumula la mayor parte de los motivos registrados (n= 103; 61%), seguido por el sector B (n= 47; 28%) y, en último lugar, por el sector C (n= 19; 11%). Este resultado es consistente con la cantidad de bloques con arte de cada sector (A: n= 55; B: n= 11; C: n= 5). Es factible pensar que la presencia de la vertiente haya actuado como un mecanismo de atracción hacia el uso de los bloques para emplazar más motivos rupestres.

En términos morfológicos, el arte rupestre de Cor-2 puede describirse como una producción caracterizada por el predominio de formas geométricas, principalmente curvilíneas (Figura 4). Los 169 motivos registrados en el sitio se clasificaron en un repertorio de 30 tipos, entre los que destacan, por sus frecuencias, las figuras cefalomorfas-mascariformes y distintas variedades de figuras curvilíneas (simples, adosadas, con apéndices, rellenas, conectadas, etc; Tabla 1). El resto del repertorio se completa con distintas variedades de líneas curvilíneas y rectilíneas, tridígitos, figuras antropomorfas, zoomorfas, clepsidras, líneas ortogonales y zigzags, entre otros (Tabla 1).

Figure 4 Examples of motifs present at the site. References: A-B-D-E) Head-mask figures motifs; C) Adjoined curvilinear figures; F) Curved line filled with appendages; G) Combined mixed figures.

Tabla 1 Repertorio de tipos de motivos del sitio Cor-2. Referencias: Lin/s = Línea/s; Fig/s. = Figura/s; Perpend. = perpendicular.

El repertorio de todo el sitio varía a nivel de sectores, es así que: la producción de A está compuesta por 25 tipos de motivos, la de B por 21 y la de C por cuatro. Sin embargo, los tres sectores comparten similitudes entre sus repertorios: 1) A y B comparten 16 tipos de motivos en común, es decir, el 64% y 76% de sus respectivos repertorios; 2) A y C y B y C comparten 4 tipos de motivos en común, lo cual si bien involucra sólo el 16% del repertorio de A y el 19% del repertorio de B, implica el 100% del repertorio de C. Estas similitudes también se aprecian en los tipos de motivos más frecuentes de cada sector, que en los tres casos son los mismos: figuras cefalomorfas-mascariformes y figuras curvilíneas simples (Tabla 1).

Respecto de las técnicas de producción, como se mencionó anteriormente, se trata de imágenes realizadas exclusivamente mediante dos variedades de grabado: raspado (n= 113; 67%), piqueteado (n= 49; 29%) y combinaciones de ambas (n= 7; 4%). El predominio del raspado por sobre el piqueteado también se repite a nivel de sectores (A: 57% vs. 37%; B: 79% vs. 19%; C: 89% vs.11%).

Por último, en lo que refiere al estado de conservación de los motivos del sitio, en la mayoría de los casos oscila entre malo y regular (n= 116; 69%). Los principales agentes de deterioro registrados son de origen abiótico (e.g. pátinas) y biótico (e.g. líquenes), no habiéndose identificado ninguna intervención antrópica reciente. El accionar de estos agentes de deterioro repercute profundamente sobre la intensidad de contraste del arte rupestre, la cual -en términos generales- es baja o muy baja en los tres sectores.

Análisis de los motivos cefalomorfos-mascariformes de Cor-2

Los cefalomorfos-mascariformes son el tipo de motivo más frecuente de Cor-2. Estos fueron registrados en 28 (39,4%) de los 71 bloques con arte del sitio y en 29 (34,9%) de los 83 paneles. La mayoría de los mascariformes identificados (55,8%) corresponden al sector A, lo cual es esperable ya que es el que concentra la mayor parte del arte rupestre del sitio; además de ello, es el sector más cercano a la vertiente seca.

En todo el sitio se observa una tendencia clara hacia la ejecución de solo un motivo cefalomorfo-mascariforme por bloque (n= 21; 75,0% de los 28 bloques con este tipo de motivo). En mucho menor frecuencia, se registran bloques con dos y tres mascariformes (n= 4; 14,3% y n= 2; 7,1%, respectivamente) y un solo caso de un bloque con ocho de estos motivos (n= 1; 3,6%; un bloque del sector C que se destaca por sus grandes dimensiones). Esta tendencia es consistente con el patrón de emplazamiento intra-sitio señalado inicialmente para todo el arte rupestre de Cor-2, en el cual se manifiesta una preferencia por la distribución espacial de las imágenes entre diferentes bloques en detrimento de un aprovechamiento integral de las distintas superficies potencialmente disponibles en cada bloque. Dicho patrón también se manifiesta a escala de panel, donde se observa una tendencia clara hacia la ejecución de un solo motivo mascariforme por panel (n= 23; 79,3% de los 29 paneles con este tipo de motivo) y pocas situaciones de varios mascariformes en el mismo panel (e.g. paneles con dos: n= 4; 13,8%; paneles con tres: n= 1; 3,4%; paneles con ocho: n= 1; 3,4%).

Otro resultado importante surge del análisis de las superficies rocosas seleccionadas para la ejecución de cefalomorfos-mascariformes. Dichos motivos tienden a emplazarse -mayoritariamente- en paneles de superficies planas (n= 26; 89,6%), orientadas hacia el noroeste y oeste (n= 25; 86,2%) e inclinadas en ángulos verticales y obtusos respecto del suelo (n= 27; 93,1%). Esta tendencia es compartida con gran parte de la producción rupestre del sitio. La recurrencia en la elección de superficies rocosas con estos atributos específicos, en los tres sectores del sitio, permite pensar en la existencia de una acción de selección deliberada, posiblemente orientada hacia el aprovechamiento de las superficies más visibles para uno o varios observadores situados frente al afloramiento rocoso donde se ubica el sitio Cor-1.

A partir del análisis de las orientaciones de los paneles con motivos mascariformes en relación con rasgos topográficos destacados del paisaje circundante se obtuvieron resultados que se enmarcan en la misma línea que los obtenidos para todos los paneles con arte en general, lo cual era estadísticamente esperable, ya que se trata del tipo de motivos más frecuentes en el sitio. Esto es: 1) ocho de los 29 paneles con mascariformes (27,6%) orientan hacia las Sierras de Chachahuén (entre 305° y 320°) y tres de ellos lo hacen específicamente hacia su cumbre más alta (Cerro Ureta, 312°), siendo la orientación con mayor frecuencia de paneles con este tipo de motivo; 2) seis paneles (20,7%) orientan hacia los volcanes Payún Liso y Payún Matrú (entre 320° y 333°); y dos paneles orientan exactamente hacia el oeste (270°).

Respecto de las técnicas de ejecución de estos tipos de motivo en particular, se identificó la utilización de dos variedades de grabado en forma individual o combinada: el raspado, como la principal (n= 28; 65,1%), seguida por el piqueteado (n= 9; 21%) y, en menor medida, por la combinación de ambas (n= 6; 13,9%). Dichas variedades registran anchos de trazos que oscilan entre 1 y 3,5 cm, pero en la mayoría de los casos (62,7%) el ancho de trazo utilizado para la confección de este tipo de motivos es de 2 cm (n= 13, 30,2%); 2,5 cm (2,5 cm: n= 5, 11,6%) y 3 cm (n= 9, 20,9%). Ambos resultados permiten sostener la existencia de cierto grado de uniformidad técnica específica para la ejecución de este tipo de motivo dentro del sitio.

Por último, se analizaron las diferencias morfológicas entre los cefalomorfo-mascariforme de Cor-2 y se identificaron seis subtipos de estos motivos. Para ello se utilizó una serie de criterios que, de manera combinada, permitieron asignar cada motivo a un subtipo (Figura 5). Las diferencias principales entre estos subtipos están dadas por: el tratamiento gráfico de la forma (perimetral vs. areal); el número de circunferencias internas; la presencia/ausencia de trazos lineales acompañando el diseño interno del motivo; la presencia/ausencia de “cuerpo”; y, el tipo de forma perimetral principal que define el contorno del motivo (circunferencia vs. figura meándrica). Otras diferencias registradas se utilizaron para definir las variedades dentro de cada subtipo, por ejemplo: la presencia/ausencia de “tocado” (Subtipos 1A y 1C, Subtipos 2A y 2C), el rellenado de las circunferencias interiores (Subtipos 1A y 1A, Subtipos 3A y 2B), el diseño de los trazos lineales que acompañan la ornamentación de las circunferencias internas (Subtipos 4A y 4B), entre otros (Figura 5).

El subtipo más frecuente en Cor-2 es el 1 (n= 28, 65,1%), específicamente en sus variedades 1A (n= 19, 44,2%) y 1B (n= 8, 18,6%) (Tabla 2). Este subtipo, en sus variedades 1A y 1B, también es el más frecuente en los tres sectores del sitio (Sector A: n= 13, 54,2%; Sector B: n= 3, 75%; Sector C: n= 11, 73,3%). El siguiente subtipo en cantidad es el 2 (n= 7, 16,3%), especialmente en su variedad 2A (n= 5, 11,6%) (Tabla 2). Sin embargo, el único subtipo presente en los tres sectores del sitio es el 1 en su variedad 1A (Tabla 2). Las variedades 1B del Subtipo 1 y 2A del Subtipo 2 están presentes en dos de los tres sectores y el resto de los subtipos se encuentra solamente en uno de los tres sectores y en bajas frecuencias (Tabla 2). En publicaciones previas sobre sitios con motivos mascariformes del sur de Mendoza (Schobinger, 1978, 2002; Lagiglia, 1997), el Subtipo 1 (en sus variedades 1A y 1B) y el Subtipo 2 (en su variedad 2A), también aparecen como los más frecuentemente descriptos y/o fotografiados.

Tabla 2 Frecuencias de subtipos de cefalomorfos-mascariformes por sectores en Cor-2

| SUBTIPO | VARIEDAD | Sector A | Sector B | Sector C | Total |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | A | 7 | 1 | 11 | 19 |

| B | 6 | 2 | - | 8 | |

| C | 1 | - | - | 1 | |

| Subtotal Subtipo 1 | 14 | 3 | 11 | 28 | |

| 2 | A | 1 | - | 4 | 5 |

| C | 2 | - | - | 2 | |

| Subtotal Subtipo 2 | 3 | - | 4 | 7 | |

| 3 | A | 1 | - | - | 1 |

| B | 1 | - | - | 1 | |

| C | 1 | - | - | 1 | |

| Subtotal Subtipo 3 | 3 | - | - | 3 | |

| 4 | A | 1 | - | - | 1 |

| B | 1 | - | - | 1 | |

| Subtotal Subtipo 4 | 2 | - | - | 2 | |

| 5 | A | 1 | - | - | 1 |

| Subtotal Subtipo 5 | 1 | - | - | 1 | |

| 6 | A | - | 1 | - | 1 |

| B | 1 | - | - | 1 | |

| Subtotal Subtipo 6 | 1 | 1 | - | 2 | |

| Total | 24 | 4 | 15 | 43 | |

Un dato adicional, en línea con lo anterior, es que solamente los mascariformes del Subtipo 1 (en su variedad 1A y 1B) y del Subtipo 2 (en su variedad 2A) aparecen asociados con otros motivos mascariformes en un mismo panel. El resto de los subtipos, en sus distintas variedades, no se asocian con otros motivos mascariformes.

Estos resultados permiten observar dos tendencias diferentes entre los mascariformes de Cor-2: una representada por las variedades 1A, 1B y 2A, las cuales fueron producidas en mayor frecuencia, están presentes en otros sitios de la región y se combinan entre sí; y otra representada por los subtipos restantes (1C, 2C y 3, 4, 5 y 6 en sus distintas variedades A, B y C), los cuales fueron producidos en bajas frecuencias y no se combinan con otros mascariformes. Estos últimos podrían constituir -quizás- variaciones locales dentro de un patrón constructivo regional. Variaciones estrictamente morfológicas, cabe señalar, ya que no se registran diferencias significativas entre los distintos subtipos de mascariformes de Cor-2 en términos de técnicas de producción, orientaciones, pátinas y/o estados de conservación (al contrario, todos ellos se enmarcan dentro de las tendencias generales previamente señaladas para cada una de estas variables). Lamentablemente, la ausencia de información detallada para la mayoría de los sitios con motivos mascariformes del sur de Mendoza impide determinar si algunos de estos subtipos identificados en Cor-2 se repiten en otros sitios de la región.

Los motivos cefalomorfos-mascariformes a escala regional y macroregional

La información disponible sobre sitios con presencia de motivos cefolomorfos-mascariformes en el sur de Mendoza proviene de dos fuentes principales: 1) publicaciones previas que, en muchos casos, ofrecen descripciones generales de cada uno de estos sitios (Schobinger, 1978, 2002); 2) observaciones preliminares sobre el arte rupestre de algunos sitios y/o localidades realizadas en distintos trabajos de campo desarrollados por nuestro equipo. En función de ello, la información existente es -fundamentalmente- de carácter macro, por ejemplo: es frecuente encontrar datos relativos a la ubicación de los sitios con mascariformes, su tipo de emplazamiento (cueva, alero, paredón, etc.), la materia prima del soporte rocoso (basalto, ignimbritas, etc.) y la técnica general utilizada para la ejecución de las imágenes (pintura o grabado), pero no sobre la cantidad de paneles ni motivos identificados. Por esta razón, es importante destacar que muchos de los datos que se presentan a continuación son preliminares y podrán cambiar con el avance de las investigaciones rupestres en la región, las cuales aún se encuentran en etapas iniciales.

Nuestro relevamiento de datos bibliográficos e inéditos nos ha permitido registrar un total de 18 sitios con motivos cefolomorfos-mascariformes en el sur de Mendoza (incluido Cor-2), frecuencia que sobrepasa ampliamente la cantidad de sitios con motivos similares existentes en otras regiones cercanas (Sierras de Tandilia: n= 1 [Mazzanti y Valverde, 2003]; Sierra de la Ventana: n= 2 [Oliva, 2013]; sur de las Sierras de Comechingones: n= 1 [Rocchietti, 2015]). Estos 18 sitios se distribuyen entre dos de las tres unidades biogeográficas en que se divide la región: Patagonia (n= 14, de los cuales seis se ubican en el sector de Payunia) y Monte (n= 4, de los cuales tres se ubican en el sector de Payunia) (Figura 6). Hasta el momento no se ha registrado la presencia de cefolomorfos-mascariformes en el área Altoandina, ni tampoco al norte del río Atuel (considerado tradicionalmente el límite meridional de la dispersión agrícola prehispánica en Argentina; Lagiglia, 1981; Gil, 1997-1998; Gil y Neme, 2013). En virtud de ello, el análisis de la distribución espacial de los sitios con motivos cefolomorfos-mascariformes muestra que su producción pareciera ser un fenómeno concentrado en el sur de Mendoza, pero no homogéneamente distribuido por la región, sino focalizado principalmente al oeste y al sur de la misma, en zonas de ecotono entre unidades biogeográficas (límite Altoandina-Patagonia y límite Patagonia-Monte) (Figura 6).

Figure 6 Regional distribution of sites with head-mask figures motifs among different biogeographic units. References: 1) Ponontrehue; 2) Arroyo Chacay I; 3) Arroyo La Mala Dormida I a IV; 4) Arroyo Chenqueco I a III; 5) Toscales del Payen I a IV; 6) Ranquil del Payen I y II; 7) La Matancilla.

En todos los sitios con motivos mascariformes de la región, el arte rupestre está realizado mediante técnicas de grabado (hasta el momento no existen registros de sitios con cefalomorfos-mascariformes pintados). En la mayoría de los casos (16 de los 17 sitios que poseen información sobre esta variable) se trata de producciones rupestres emplazadas sobre soportes no-reparados, como bloques y/o paredones. Finalmente, un dato que también resulta relevante es que, en todos los casos en que se cuenta con descripciones del entorno de los sitios estos siempre se encuentran en cercanías de fuentes de agua (e.g. arroyos, vertientes, jagüeles, aguadas).

Es poca la información disponible sobre la temporalidad de este tipo de motivo. Hasta el momento sólo existen datos cronológicos provenientes de excavaciones realizadas en dos sitios cercanos a emplazamientos con motivos mascariformes: Cor-1 y Cueva Ponontrehue. En Cor-1, sitio lindante a Cor-2, se fechó la presencia de ocupaciones humanas entre ca. 1900 y 200 años AP (Gil et al., 2019). En Cueva Ponontrehue, sitio cercano al bloque con motivos mascariformes, se obtuvo un fechado de ca. 2000 años AP, para lo que se definió como un contexto exploración/colonización del área (Gil, 2006). Cabe destacar que ambos sitios se encuentran ubicados en sectores marginales del sur de Mendoza, que comenzaron a ser ocupados a partir de ca. 2000 años AP (Gil, 2006; Neme y Gil, 2012). Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de una profundidad temporal mayor para el comienzo de la producción de motivos mascariformes, ya que muchos sitios con este tipo de motivo se encuentran ubicados en otros sectores de la región con historias de poblamiento más largas (e.g. Patagonia, Holoceno temprano). Por lo tanto, si bien es difícil precisar cuándo comenzó la producción de cefalomorfos-mascariformes en el sur de Mendoza, el hecho de que la mitad de los sitios con este tipo de motivos se encuentren ubicados en La Payunia -cuya ocupación humana comienza en ca. 2000 años AP-, indica que su producción estaba activa durante este momento de la secuencia arqueológica.

Como se mencionó brevemente al comienzo del trabajo, los últimos 2.000 años del poblamiento humano del sur de Mendoza constituyen una etapa de importantes cambios socio-económicos (Neme y Gil, 2012). Durante este lapso la región alcanza una instancia de ocupación efectiva. Esto implica la presencia de áreas densamente pobladas por grupos con rangos de acción estables, circunscriptos en torno a la explotación de recursos críticos. El registro arqueológico regional para este momento muestra una mayor densidad de población evidenciada por un incremento en el número, tamaño y distribución espacial de los sitios (incluyendo la ocupación de sectores marginales), así como también en la suma de probabilidades de fechados radiocarbónicos (Neme y Gil, 2012; Gil et al., 2014). Los depósitos de estos sitios exhiben, a su vez, una ampliación de la base de recursos explotados (mediante la incorporación de especies animales y vegetales de menor retorno energético y mayor tiempo de procesamiento, tales como peces, roedores, algarrobo, cactáceas, etc.), una reducción de la movilidad residencial, la incorporación de nuevas tecnologías (e.g. cerámica) y la constitución de redes de intercambio a través de la región (e.g. intercambio de obsidiana) (Neme, 2007; Neme y Gil, 2012). Dadas estas condiciones, es esperable que durante este periodo hubieran surgido competencias intergrupales por el acceso a los sectores más productivos de la región y, consecuentemente, el desarrollo de mecanismos de organización espacial como la territorialidad.

Discusión y conclusiones: agua, ecotonos y presencias grabadas en las rocas

La información presentada invita a replantearse algunas ideas previas sobre los cefalomorfos-mascariformes del sur de Mendoza. La gran cantidad de sitios con estos motivos identificados en la región (n= 18) y las elevadas frecuencias de estos motivos contabilizadas en los sitios registrados (e.g. Cor-2: n= 43 y Ponotrehue: n= 21), conducen a pensar en el sur de Mendoza como el epicentro de su producción. En ninguna de las regiones cercanas, en las cuales se registraron cefolomorfos-mascariformes de características similares (Sierras de Tandilia, Sierra de la Ventana y sur de las Sierras de Comechingones), se han identificado tantos sitios con motivos de este tipo, ni casos de frecuencias tan elevadas como, por ejemplo, el de Cor-2 (cf.Mazzanti y Valverde, 2003; Oliva, 2013; Rocchietti 2015). Los resultados de este trabajo muestran que la producción de motivos cefalomorfos-mascariformes fue un fenómeno que se concentró fundamentalmente en el oeste y sur de la región y que estuvo activo en ca. 2000 años AP (momento en que se producen las ocupaciones humanas de Cor-1, Cueva Ponontrehue y de La Payunia6; Gil, 2006; Gil et al., 2019). Como se señaló anteriormente, dicho momento coincide con un periodo de grandes cambios económicos y sociales en el sur de Mendoza (crecimiento demográfico, ocupación efectiva de la región, ampliación de la dieta, reducción de la movilidad residencial, etc.), que habrían generado un contexto propicio para el surgimiento de competencias intergrupales por el espacio y los recursos. Desde nuestra perspectiva, la producción de motivos cefalomorfos-mascariformes al interior de dicho contexto se explicaría por el surgimiento de mecanismos de organización espacial como la territorialidad.

De esta manera, consideramos que existen algunos problemas con las interpretaciones que vinculan la producción de motivos cefalomorfos-mascariformes a influencias provenientes de grupos productores de alimentos de raíz andina (Schobinger, 1978; Gradin, 1997-1998) o del NOA (e.g. cultura Tafí; Schobinger, 1985). Por un lado, porque la información arqueológica asociada a estos motivos, tanto en el sur de Mendoza como en otras regiones cercanas, muestra correspondencia con actividades de grupos cazadores-recolectores móviles. En el sur de Mendoza, por ejemplo, todos los sitios con cefalomorfos-mascariformes se distribuyen entre espacios ubicados al sur del río Atuel (considerado como el límite sur de la dispersión agrícola prehispánica), en sectores ocupados por poblaciones en las cuales el consumo de cultígenos (maíz) nunca fue significativo (Gil et al., 2020). En este aspecto, la interpretación de Lagiglia (1997) respecto la asociación de estos motivos a grupos cazadores-recolectores móviles es la que más se ajusta a la evidencia disponible hasta el momento. Por otro lado, no existen por el momento evidencias que permitan vincular a estos motivos con poblaciones andinas o del NOA, más allá de algunas similitudes morfológicas y, principalmente, temáticas entre algunas imágenes rupestres. Destacamos la utilización del término “similitudes temáticas”, porque el propio Schobinger (1962) -primero- y otros autores -después- (Sabatini y Terraza, 2015) señalaron las diferencias morfológicas existentes entre los mascariformes de diseños simples del sur de Mendoza y los mascariformes de diseños complejos registrados en el norte de Mendoza, San Juan y norte chico chileno. Un problema adicional con la idea del origen andino o trasandino de estos motivos es que, contrariamente a lo que sería esperable de acuerdo con esta interpretación, hasta el momento no se han identificado motivos cefalomorfos-mascariformes en el área Altoandina de la región, ni del lado chileno en latitudes similares.

El carácter de las relaciones existentes (o no) entre los motivos cefalomorfos-mascariformes del sur de Mendoza y los de regiones cercanas es algo sobre lo que deberemos profundizar a futuro. Por el momento, nos resultan llamativas las similitudes y diferencias existentes con: a) los mascariformes de Sierras de Tandilia, Sierra de la Ventana y sur de las Sierras de Comechingones, los cuales exhiben grandes similitudes morfológicas, pero se diferencian en sus técnicas de ejecución (pintura roja) y selección emplazamientos (soportes reparados); y b) los mascariformes del norte de Mendoza, San Juan y norte chico de Chile, los cuales exhiben similitudes técnicas (grabados) y de emplazamiento (soportes no-reparados) pero se diferencian en su morfología (diseños más complejos) (Troncoso et al., 2008; Hart, 2010; Cabello, 2011; Sabatini y Terraza, 2015).

Retomando el concepto de territorialidad planteado en este trabajo, consideramos que la distribución de sitios con motivos cefalomorfos-mascariformes en el sur de Mendoza cumple con los criterios para la identificación arqueológica de un territorio (sensuZedeño, 2008; Zedeño y Anderson, 2010) en tanto que se han identificado recurrencias en: 1) la morfología general de los motivos, 2) su técnica de producción mediante grabados, 3) su emplazamiento en soportes sin reparo, 4) la asociación con recursos críticos como el agua, 5) la ubicación de la mayoría en zonas de ecotono entre Altoandina-Patagonia y Patagonia-Monte, 6) la ubicación al sur de la “frontera agrícola” prehispánica marcada por el río Atuel. A partir de ello podemos inferir varios elementos relativos a las prácticas subyacentes a la producción y uso de estos motivos que podrían haber estado vinculadas con potenciales comportamientos territoriales.

Tal como se mencionó previamente, en sociedades cazadoras-recolectoras no es esperable que hayan existido territorios continuos con límites perimetrales, sino más bien territorios conformados por un entramado de vías de conexión entre nodos de actividad de alta importancia por sus condiciones de habitabilidad. Estas condiciones pueden haber incluido la consideración de múltiples aspectos, entre los cuales -al menos- tres se pueden inferir a partir de los sitios con cefaolomorfos-mascariformes del sur de Mendoza:

a) valor económico, relacionado con la utilidad de los recursos para la subsistencia (e.g. ubicación de los sitios en zonas de ecotono y en asociación con fuentes de agua);

b) valor de orientación espacial, relacionado con la utilidad potencial de determinados rasgos topográficos para situarse en el espacio y facilitar la movilidad (e.g. las condiciones de visibilización elevada de los motivos -emplazados en soportes sin reparo y producidos con técnicas resistentes a la obliteración por agentes naturales- y la orientación hacia -y visibilidad de- elementos topográficos significativos en el paisaje, como cerros y volcanes);

c) valor simbólico, relacionado con la cosmovisión de cada grupo, que puede otorgarle cualidades especiales y agencias a los distintos elementos del paisaje (en términos occidentales: animismo, panteísmo, etc.). Este último punto se puede inferir a partir de la morfología de los motivos cefalomorfo-mascariformes que remite, en la mayoría de los subtipos, a un rostro potencialmente humano. El marcar los espacios con motivos que se asemejan a rostros humanos podría haber remitido a personas, o a seres no humanos pero antropomorfos, o bien a un proceso de “humanización” de las rocas soporte y/o de los lugares circundantes a éstas (Aschero y Korstanje, 1996; Martel, 2010). No sería casual entonces la elección de estos diseños de rasgos antropomorfos, que configuran “presencias” -de personas vivas, de ancestros, de otros seres- si se piensa que éstos pueden haber configurado parte de una estrategia, de una política visual, para marcar territorios. Esta interpretación tiene antecedentes en motivos mascariformes del NOA (cf. Aschero y Korstanje, 1996; Martel, 2010). La combinación de estos valores habría aportado a materializar visualmente una noción de territorialidad en los productores y usuarios de los motivos cefalomorfo-mascariformes en el sur de Mendoza.