Introducción

En sentido amplio, zooarqueología designa a un conjunto de especialidades dedicadas al estudio de restos de animales recuperados de contextos arqueológicos (Chaix y Méniel, 2005; Reitz y Wing, 1999). Sus antecedentes se remontan al siglo XIX, pero su establecimiento como disciplina autónoma dotada de métodos, modelos y agendas de investigación particulares tiene lugar a mediados del siglo pasado. Los estudios propiamente zooarqueológicos de los Andes Centrales (Lat. 4-15° S) y Centro-Sur (Lat. 15-30° S) inician entre fines de la década de 1960 y mediados de la de 1970 (Brothwell et al., 1979; de Guerrero, 1968; Erickson, 1977; Llagostera Martinez, 1979; Pollard y Drew, 1975; Ravines, 1967; Tonni y Laza, 1976; Wheeler Pires-Ferreira et al., 1976; Wing, 1975). Los primeros reportes van desde listas de taxones incluidas en la descripción de un sitio hasta cuantificaciones de números mínimos y planillas de identificación. A partir de 1980 los reportes se hacen más frecuentes, detallados y estandarizados. Dos de los tópicos principales son la adaptación cultural a los hábitats andinos y la domesticación de camélidos.

El crecimiento de la zooarqueología andina se materializó en comunicaciones de casos de estudio y contribuciones teórico-metodológicas, pero con diferencias regionales, cronológicas y temáticas. Por otra parte, los estudios de síntesis (reseñas narrativas y análisis secundario de datos) se limitaron a regiones, períodos y problemas específicos. En 2018 inicia el proyecto Base de Datos Zooarqueológica de los Andes Centro-Sur, que consiste en el relevamiento sistemático de la literatura del área de estudio y el desarrollo de una base de datos relacional y espacial de las principales variables utilizadas en los reportes. Entre sus objetivos están crear una herramienta de consulta, llevar adelante el metaanálisis de los cambios en las interacciones humano-fauna y, finalmente, abordar la historia y conformación de la especialidad desde un enfoque bibliométrico.

El presente artículo hace foco en la información bibliográfica y comunica, en primer lugar, el avance del relevamiento de literatura sobre el universo definido en el proyecto original (criterios de alcance e inclusión). Describe además algunas de las dificultades relativas a la literatura gris y a publicaciones viejas o discontinuadas. Las variables utilizadas incluyen los números de reportes, sitios y arqueofaunas identificadas, consultadas y cargadas en la base de datos. Quisiera destacar que el relevamiento y la carga de la base de datos son tareas en curso, pero el corpus examinado permite ya el abordaje exploratorio de los datos.

Segundo, el artículo presenta un análisis bibliométrico preliminar de los datos cargados en la base a la fecha. El establecimiento de la zooarqueología como disciplina involucró, además de métodos y teorías, la conformación de una comunidad internacional de especialistas, con ámbitos de comunicación particulares y desempeñándose en diferentes escenarios institucionales y nacionales. La literatura científica permite la construcción de indicadores pertinentes a este proceso. Me interesa aquí describir el progreso de la zooarqueología a lo largo de los países y ecorregiones del área de estudio, los medios de publicación utilizados, la formación de especialistas, el rango de períodos arqueológicos y la diversidad de variables utilizadas en la literatura. Los resultados sugieren diferencias en la conformación de tradiciones regionales de investigación -preferencia o mayor inversión sobre ciertos temas y períodos- y en el desarrollo de la especialidad por país. Estas diferencias afectan a la configuración espacial y temporal del registro y, por lo tanto, a eventuales estudios de escala macroregional.

Área de estudio

Los Andes son una de las áreas nucleares de la domesticación de plantas y animales y de la emergencia de civilizaciones tempranas o estados primarios (Fiedel, 1996; Lumbreras, 2008; Trigger, 2003). Su topografía da lugar a una sucesión longitudinal de fajas ambientales, con variaciones latitudinales prominentes, distribuidas entre las Yungas en el límite oriental con las tierras bajas y el litoral del Pacífico al oeste (Brush, 1982; Lumbreras, 2008). La diversidad ambiental promovió la diversificación de los modos de vida y favoreció las estrategias de complementación ecológica (Aldenderfer, 1989; Borrero y Santoro, 2022; Browman, 1980; deFrance, 2009; Dillehay y Núñez, 1988; Grosjean et al., 2007; Mayer, 2004; Murra, 1975). Se destaca sobre todo la hipótesis de una diversificación adaptativa temprana entre pescadores de la costa del Pacífico y cazadores-recolectores del interior continental (sierras altas y altiplano) (Aldenderfer, 1989; Defrance et al., 2009; Grosjean et al., 2007). Los Andes estuvieron sujetos a grandes cambios climáticos y ambientales desde fines del Pleistoceno, como el ascenso post-glacial del nivel del mar, el largo ciclo árido y cálido del Holoceno Medio y cambios en la intensidad de la oscilación meridional de la Corriente del Niño (ENOS) (Baied y Wheeler, 1993; Grosjean et al., 2007; Tchilinguirian et al., 2014; Tchilinguirian y Morales, 2013; Williams et al., 2008). El Holoceno medio en particular tendría un efecto severo sobre los habitantes de la Puna, conducente a nuevos patrones de movilidad entre localidades favorables (refugios ecológicos) y a un aparente hiato ocupacional en el salar de Atacama y el este de la Puna Seca argentina (Grosjean et al., 2007; Núñez et al., 1999; Yacobaccio y Morales, 2005).

Dos especies de ungulados fueron domesticadas en los Andes: alpaca (Lama pacos) a partir de poblaciones silvestres de vicuña (Vicugna vicugna ssp.) y llama (Lama glama) a partir del guanaco andino (Lama guanicoe cacsilensis). Si bien la distribución de la alpaca se habría limitado hacia el sur por la diagonal árida sudamericana y la menor disponibilidad de humedales de altura, el rango de la llama ocupa la totalidad de los Andes Centro-Sur. La llama y la alpaca posibilitaron los únicos complejos ganaderos precolombinos de América (Mengoni Goñalons, 2008; Yacobaccio, 2001). La ganadería impactó sobre la subsistencia, la economía política y la ideología de las sociedades andinas (Dillehay y Núñez, 1988; Murra, 2002; Olivera, 1997). La ganadería de camélidos fue un desarrollo de la caza especializada y de la protección de rebaños de camélidos silvestres (Larson y Fuller, 2014; Yacobaccio, 2001; Yacobaccio y Vilá, 2013). En los Andes Centrales se domesticó además el cobayo (Cavia porcelus). El perro doméstico se habría dispersado desde el hemisferio norte y su presencia está documentada a lo largo de los Andes.

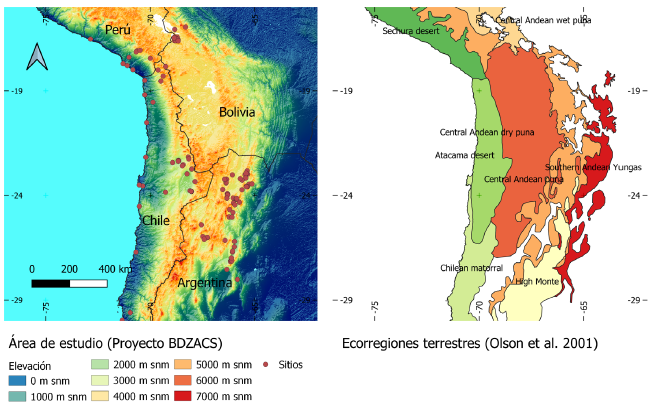

Los Andes Centro-Sur (Aldenderfer, 1989) o Meridionales designan al segmento andino entre los paralelos 15° (cuenca Camaná-Majes) y 30° sur aproximadamente (Figura 1). Su conceptualización como un espacio de procesos culturales integrados (cotradicionales) y con características ambientales y trayectorias evolutivas particulares se remonta a fines de la década del 60 del siglo pasado (González y Pérez Gollán, 1966; Lumbreras, 1969). La selección de esta área de estudio para el presente proyecto fue pragmática, ya que representa una extensión geográfica continua y ambientalmente heterogénea que comparte muchas de las tendencias atribuidas al conjunto de los Andes. Por estas características, permite un estudio sistemático comprensivo en un plazo de tiempo adecuado al proyecto. Se espera extender el relevamiento a los Andes Centrales peruanos al término del presente proyecto. Los Andes Centro-Sur se distinguen por una mayor extensión este-oeste de las fajas ambientales, un gradiente árido con dirección sudoeste en el altiplano y la disminución de cuencas hidrográficas entre la cordillera occidental y la costa al sur del paralelo 22° S. Los Andes Centro-Sur fueron postulados como un centro de domesticación paralelo de la llama (Hesse, 1982; Núñez, 1982; Yacobaccio, 2001).

Figure 1 Map of the study area (South-Central or Southern Andes). Left: study area, elevation, and site distribution. Right: terrestrial ecoregions and site distribution. Map generated with QGIS from the following datasets and layers: SRTM Digital Elevation Data v4 (Jarvis et al., 2008, URL: https://earthengine.google.com/); LSIB South America (Office of the Geographer, USA Department of State, URL: https://geodata.lib.utexas.edu/catalog/stanford-vc965bq8111); terrestrial ecoregions of the world (Olson et al. 2001, World Wildlife Fund, URL: https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world) .

Los primeros estudios sistemáticos sobre arqueofaunas en los Andes Centro-Sur se remontan a fines de la década del 60 (ver introducción), si bien, como en otras partes del mundo, la identificación de fauna arqueológica tiene antecedentes que datan de establecimiento de la arqueología científica a principios del siglo pasado. Desde mediados de los 70s hay un volumen creciente de estudios zooarqueológicos, arqueomalacológicos y paleoparasitológicos que indagan sobre las interacciones humano-fauna, con énfasis en la subsistencia. Estos reportes son la base de hipótesis sobre la diversificación de los modos de subsistencia surandinos desde el Arcaico Temprano y la domesticación de camélidos en las tierras altas. Este corpus brinda la posibilidad de realizar una síntesis cuantitativa detallada y de gran escala espacial y temporal de las interacciones humano-fauna en un área de singular importancia para el estudio de la evolución sociocultural humana, pero también de examinar la conformación y desarrollo de una especialidad y campo de estudio en distintos países.

Abordajes cuantitativos de la bibliografía

La literatura científica es por sí misma un objeto de estudio. En primer lugar, tenemos la reseña y síntesis de publicaciones, entre cuyos objetivos están establecer el estado del arte e informar nuevas líneas de investigación dentro de un campo, para lo cual existen diversos métodos a lo largo del espectro cualitativo-cuantitativo (Davis et al., 2014; Koricheva et al., 2013; Slavin, 1995). Recientemente cobraron importancia en zooarqueología los estudios denominados metaanalíticos. En general se trata de análisis cuantitativos sobre datos compilados de publicaciones y literatura gris (Conolly et al., 2011; Conrad, 2015; Jones y Gabe, 2015; McKechnie y Moss, 2016; Orton et al., 2014, 2016) o de la integración de registros de repositorios y plataformas de publicación (Arbuckle et al., 2014). Debe observarse, sin embargo, que algunos de estos trabajos podrían ser clasificados como análisis secundario de datos (Card y Casper, 2013) o simplemente como zooarqueología regional (Amorosi et al., 1996). El metaanálisis designa original y estrictamente a una familia de técnicas estadísticas utilizadas para obtener una medida de tamaño de efecto global a partir de una población de estudios y de sus resultados individuales (Card y Casper, 2013; Davis et al., 2014; Koricheva et al., 2013). El diseño original de BDZACS (Belotti López de Medina, 2019) estuvo orientado inicialmente a este tipo de estudios. A modo de ejemplo, recientemente se presentó un análisis preliminar de las variaciones espaciales y temporales de la diversidad taxonómica de las arqueofaunas de los Andes Centro-Sur a lo largo del Holoceno (Belotti López de Medina, 2023, 2022).

Aparte de los estudios sintéticos, la literatura especializada puede ser objeto de abordajes metacientíficos, es decir, que estudian a la disciplina en sí o a sus agentes y el campo académico, instituciones, contexto nacional, etc. Estos abordajes incluyen desde la gnoseología, hasta la sociología e historia de la ciencia. También son utilizados por los organismos públicos y privados que financian y evalúan la investigación. Como en el caso anterior, existen abordajes cualitativos y cuantitativos. Entre los segundos se encuentra la bibliometría o cuantificación de publicaciones. Entre sus aplicaciones están medir la producción científica, evaluar tendencias temáticas y metodológicas y explorar la historia y estructura de los campos disciplinares (Grana y Fernández, 2018; Hummon y Dereian, 1989; Jørgensen, 2015; King, 1987; Mays, 2010; Spengler y Kligmann, 2017).

La información bibliográfica almacenada en BDZACS hace posible un abordaje de este tipo, si bien limitado al universo de reportes relevados. En lo que sigue se describe el conjunto de publicaciones identificadas y cargadas a la fecha en BDZACS. El objetivo primero es mostrar el avance del proyecto. Segundo, se derivan distintos indicadores a partir de la bibliografía relevada con el objeto de explorar el desarrollo de la disciplina por país. Se exploran también la composición de este corpus en términos de tipo de literatura (publicaciones, tesis, actas de reuniones científicas, informes institucionales, manuscritos inéditos1, etc.), su accesibilidad y los sesgos geográfico-cronológicos del registro relevado. Finalmente, se examina el detalle y estandarización de la información zooarqueológica contenida en los reportes.

Materiales y métodos

El Proyecto Base de Datos Zooarqueológica Andes Centro-Sur fue presentado inicialmente en el IV Encuentro Latinoamericano de Arqueozoología y en la Mesa de Arqueología Digital del XX Congreso Nacional de Arqueología Argentina (Belotti López de Medina, 2019). La base compila los resultados de un relevamiento en curso de la literatura zooarqueológica del área de estudio. Los datos relevados son de tres tipos: 1) bibliográficos (autores, título, citas cruzadas, etc.); 2) arqueológicos (sitio, contexto estratigráfico, cronología absoluta y relativa, etc.), y; 3) zooarqueológicos (composición y estructura taxonómica, frecuencias anatómicas, etc.). Su finalidad inicial era realizar un metaanálisis de las medidas zooarqueológicas utilizadas en la inferencia de dietas pasadas y su evolución, pero su diseño y los datos recolectados habilitan otros estudios cuantitativos, por ejemplo, bibliométricos.

El relevamiento sistemático adopta un alcance amplio: publicaciones y literatura gris que reporten restos de fauna (vertebrados, moluscos, artrópodos, etc.). El requisito mínimo de inclusión es la presentación de una lista de taxones identificados. La búsqueda y consulta de reportes se basa en distintos procedimientos y fuentes: listas de referencias bibliográficas (seguimiento de citas), catálogos de bibliotecas especializadas (e. g. Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti, Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano), buscadores, repositorios y redes sociales científicas (e. g. Scholar Google, Proquest, Filo Digital, ResearchGate), consulta directa a los autores, etc. El orden de carga es parcialmente cronológico, avanzando desde los primeros reportes publicados a fines de la década del 60 en adelante. Es parcialmente cronológico porque la búsqueda continua de bibliografía y el seguimiento de citas con frecuencia alteran este orden.

A octubre del 2023 la base contabiliza 229 reportes zooarqueológicos cargados en BDZACS, de los cuales 135 fueron consultados y sus datos cargados (actas de congresos 15, artículos en revistas 73, capítulos de libros 19, libros 3, informes 6, tesis 15, otros manuscritos 2). Otros 94 se identificaron por seguimiento de citas, pero no son accesibles por el momento (actas 17, artículos 10, capítulos 12, libros 2, informes 8, tesis 18, otros manuscritos 27). De estos últimos, BDZACS cuenta con la información bibliográfica, salvo referencias citadas en tales textos, y su asociación a conjuntos arqueofaunísticos cargados en la base. A esto debemos sumar la bibliografía complementaria consultada a fin de recopilar datos como fechados y georreferenciación de los sitios, pero que no forma parte del relevamiento ni del presente análisis. También deben mencionarse los reportes zooarqueológicos a disposición del proyecto y pendientes de carga (más de 200, casi todos posteriores a 2004). Estos últimos no forman parte del presente trabajo, ya que sus datos no fueron cargados a BDZACS.

Los 94 reportes no accesibles incluyen 46 casos de literatura gris de distinto tipo (tesis, informes a organismos estatales o privados, manuscritos en mano del investigador, ponencias no publicadas, etc.), el resto son publicaciones que quedaron inéditas o que no fueron digitalizadas. En casi todos los casos los manuscritos y actas no accesibles refieren a arqueofaunas reportadas también en otras publicaciones y cargadas a BDZACS, por lo que la pérdida de información zooarqueológica sería baja. Aun así, continúan los esfuerzos por conseguir copias de estos reportes. Con excepción de la cuantificación de citas recíprocas, estos reportes fueron incluidos en los análisis del presente trabajo.

BDZACS es una base relacional y espacial desarrollada para el motor PostgreSQL con la extensión PostGIS (Juba et al., 2015; Marquez, 2015). Base de datos refiere aquí un conjunto de datos estructurado de acuerdo con un modelo formal, en este caso el relacional 2. Una relación o tabla es un conjunto de entidades únicas (tuplas o filas) caracterizadas por una lista ordenada de atributos (columnas) con un dominio (clase y rango de valores posibles). Una característica del diseño de bases relacionales es la normalización, es decir, los datos se desagregan en distintas tablas para maximizar su consistencia. Por ejemplo, un autor recibe una única entrada en la base, con independencia de cuántos reportes se le atribuyan. El esquema original de la base (relaciones, vistas, atributos y claves primarias y foráneas) se describe en un trabajo anterior (Belotti López de Medina, 2019), pero, desde entonces, la base incorporó algunas tablas nuevas como, por ejemplo, el listado detallado de fechados radiocarbónicos asociados a la fauna. La base se aloja actualmente en una instancia de Amazon Web Services.

Las consultas a la base se realizan en el lenguaje SQL, que permite la combinación, selección y agregación de los datos distribuidos en distintas relaciones. La extensión Postgis permite la carga, almacenamiento y consulta de datos espaciales, tanto vectores como ráster. De esta manera se pueden cruzar datos zooarqueológicos y geográficos, realizar análisis espaciales y generar capas temáticas. Por tratarse de un sistema servidor-cliente, BDZACS puede recibir consultas en lenguaje SQL desde distintos entornos, como gestores de bases, lenguajes de programación, sistemas de información geográfica y otros (páginas web, planillas Excel).

En este trabajo se presentan el estado de avance del proyecto y una caracterización de los reportes identificados y cargados a la fecha. A tal fin, se utilizó el entorno de desarrollo integrado RStudio para el lenguaje R. Este es un lenguaje de programación orientado a objetos y dedicado a estadística y generación de gráficas, contando con paquetes especializados para análisis espaciales, de redes, ecológicos y hasta zooarqueológicos (Arnold y Tilton, 2015; Borcard et al., 2011; Carlson, 2017; Price et al., 2016). En una primera instancia se generaron objetos de R del tipo dataframe (tablas de datos) a partir de consultas SQL sobre BDZACS3. Estas tablas cruzan la información bibliográfica con la geolocalización de sitios y arqueofaunas y su cronología relativa. Sobre los resultados se hicieron cruces suplementarios con los polígonos de los límites estatales actuales y de las ecorregiones terrestres de Olson et al. (2001) (Figura 1). Segundo, se generaron tablas y figuras sobre las siguientes variables: número de reportes por país y año; número de reportes por ecorregión, número de reportes por tipo de medio (revista, tesis, etc.) y año, número de citaciones de cada reporte, número de tipos de sitios, número de reportes por ecorregión y cronología relativa, y tipos de medidas zooarqueológicas presentes en los reportes (números de especímenes identificados, números mínimos de individuos o elementos, etc.).

Resultados

Las cuantificaciones y figuras que presentaré a continuación se derivaron el total de los reportes descritos en la BDZACS (229). Estas documentan detalladamente el avance del proyecto. Asimismo, permiten explorar algunas tendencias geográficas, temporales y temáticas por medio de la bibliometría. Las tendencias expuestas y su interpretación son estrictamente exploratorias y sugieren preguntas para futuros estudios.

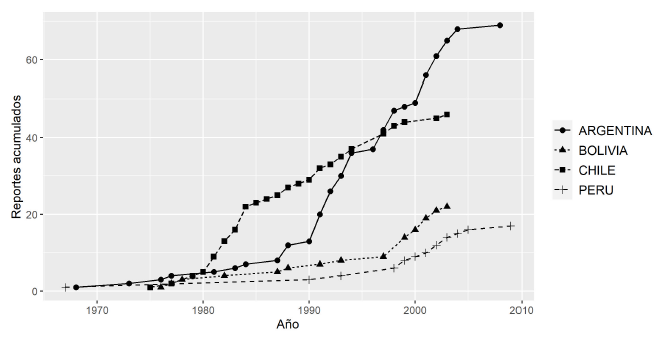

En primer lugar, examiné la evolución de los estudios por país. Las series de la Figura 2 muestran la acumulación de reportes por año de publicación y nacionalidad de los sitios de origen de las arqueofaunas. Si bien las primeras publicaciones datan de 1967-1975, la adición de nuevos reportes es baja hasta 1980. A partir de ese momento ocurre un cambio marcado de razón de acumulación (pendiente) y frecuencia (intervalo entre puntos de datos) para reportes de sitios chilenos; lo mismo ocurre en Argentina después de 1990 y en Bolivia y Perú a fines de la misma década. Esto indica al menos una mayor importancia de las publicaciones zooarqueológicas y, secundariamente, del análisis de arqueofauna. Digo secundariamente porque este gráfico no toma en consideración que un sitio puede ser reportado varias veces (e. g. la fauna de San Lorenzo, Chile, figura en 11 reportes registrados en BDZACS). Dado que el relevamiento y carga de la bibliografía proceden cronológicamente de acuerdo a la fecha de publicación o autoría de los reportes, siempre que sea posible, y que la búsqueda de bibliografía comprende varios métodos orientados a identificar la mayoría de los reportes existentes, estas tendencias deberían reflejar adecuadamente los cambios en la tasa de publicación anual al menos hasta principios del Siglo XXI, no así con posterioridad al año 2004.

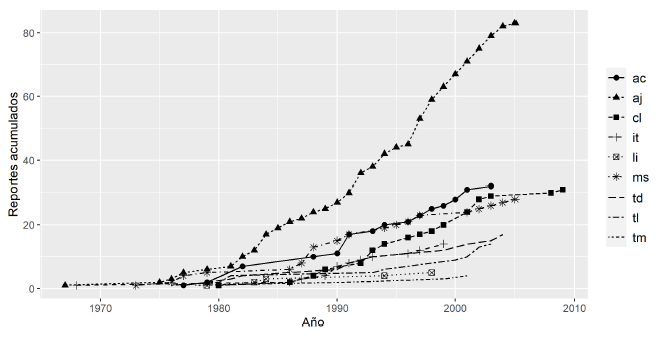

La serie de la Figura 3 describe la acumulación de reportes por año y tipo de medio (artículos, capítulos de libros, tesis, informes, etc.). Si bien todos los tipos aumentan, es ostensible el predominio creciente de las publicaciones periódicas desde 1980. La base registra 81 artículos en 37 revistas, pero a la fecha se pudieron consultar para extracción de datos zooarqueológicos 63 artículos en 26 revistas distintas. La tabla 1 detalla el número de artículos, sitios, conjuntos y países informados en cada revista de este subconjunto. Las revistas más importantes son Estudios Atacameños (Chile, 9 reportes), Chungara (Chile, 11 reportes) y Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología (Argentina, 11 reportes). De estas tres, Chungara es la única que reporta sitios de los cuatro países de los Andes Centro-Sur. El resto de las revistas publicaron uno a cuatro reportes, aunque en algunos casos se trata de publicaciones de alta visibilidad mundial (e. g. American Antiquity, Journal of Field Archaeology, Science). Las revistas adquirieron importancia por diversas razones probablemente, como la mayor circulación a nivel nacional e internacional en comparación con actas de congresos o secciones de libros y su valoración creciente por institutos de investigación y organismos financiadores.

Figure 3 Cumulative series of zooarchaeological reports by source type and country. (ac: paper from conference proceeding; aj: research paper from scientific journal; cl: book chapter; it: unpublished report for an institution or organization, li: book; ms: other kinds of manuscripts; td: doctoral thesis dissertation; tl: licentiate or grad thesis dissertation; tm: master thesis dissertation)

Tabla 1 Publicaciones en revistas periódicas consultadas. Número de publicaciones por revista, rango cronológico de las publicaciones consultadas, número de conjuntos y sitios arqueológicos y países originarios de los sitios.

| Revista | N publicaciones | Rango publicaciones | N conjuntos | N sitios | País |

|---|---|---|---|---|---|

| American Antiquity | 2 | 1975-1979 | 9 | 5 | Chile |

| Anales Nueva Época del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Göteborg | 1 | 2003-2003 | 2 | 1 | Argentina |

| Andean Past | 1 | 1987-1987 | 16 | 13 | Argentina, Bolivia, Chile |

| Arqueología | 3 | 1992-1994 | 8 | 2 | Argentina |

| Avances en Arqueología | 1 | 1997-1997 | 9 | 9 | Argentina |

| Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines | 3 | 1982-1999 | 9 | 3 | Argentina, Chile, Perú |

| Chungara | 11 | 1981-2004 | 32 | 20 | Argentina, Bolivia, Chile, Perú |

| Comechingonia. Revista de Arqueología | 1 | 1991-1991 | 4 | 3 | Argentina, Bolivia, Chile |

| Cuadernos del INAPL | 3 | 1983-2003 | 9 | 9 | Argentina, Chile |

| Estudios Atacameños | 9 | 1984-2002 | 41 | 30 | Argentina, Bolivia, Chile |

| Etnologiska studier | 2 | 1984-1998 | 16 | 11 | Argentina, Chile |

| Hombre y desierto | 1 | 1994-1994 | 1 | 1 | Argentina |

| Intersecciones en Antropología | 1 | 2003-2003 | 3 | 1 | Argentina |

| Journal of Archaeological Science | 1 | 2005-2005 | 1 | 1 | Perú |

| Journal of ethnobiology | 1 | 1982-1982 | 2 | 2 | Chile |

| Journal of Field Archaeology | 1 | 2000-2000 | 2 | 2 | Argentina |

| Latin American Antiquity | 1 | 2001-2001 | 1 | 1 | Perú |

| Ñawpa Pacha, Journal of Andean Archaeology | 1 | 1967-1967 | 2 | 1 | Perú |

| Naya | 1 | 1999-1999 | 4 | 3 | Argentina |

| Ornitología neotropical | 1 | 1999-1999 | 1 | 1 | Bolivia |

| Palimpsesto | 1 | 1992-1992 | 1 | 1 | Argentina |

| Relaciones de la SAA | 11 | 1976-2004 | 32 | 20 | Argentina, Chile |

| Revista chilena de antropología | 1 | 1992-1992 | 3 | 3 | Chile |

| Science | 2 | 1998-2002 | 4 | 2 | Chile, Perú |

| Shincal | 1 | 1992-1992 | 1 | 1 | Argentina |

| Textos Antropológicos | 1 | 2001-2001 | 1 | 1 | Bolivia |

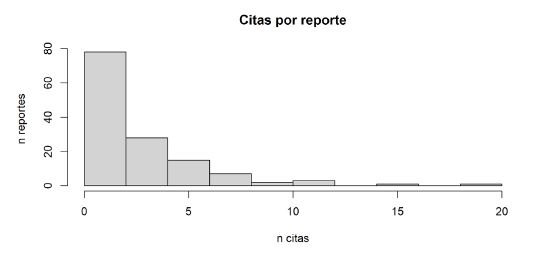

En cuanto al impacto de los distintos reportes, una aproximación posible es cuantificar las citas recíprocas. Para esto nos limitamos a las publicaciones consultadas, ya que no es posible determinar que otros trabajos son citados por los reportes identificados, pero, por el momento, inaccesibles. La distribución de citas es asimétrica, el 75% de los reportes es citado entre cero y cuatro veces (mediana dos), mientras que el cuartil más alto incluye reportes con entre cuatro y 20 citas (Figura 4). El trabajo más citado (20) es la tesis de J. Kent (1982). Si bien este trabajo reporta los conjuntos del sitio Chiripa (sur del Lago Titicaca, Bolivia), el número de citas se debe en parte a sus contribuciones metodológicas en osteometría. Las publicaciones metodológicas influyentes trascienden a las áreas, períodos y problemas de estudio, lo que favorece su consulta. El bajo volumen de citas de un reporte puede responder a distintas causas: baja accesibilidad (manuscritos, revistas discontinuadas y libros con baja tirada), o que la evidencia y su tratamiento no se consideraron pertinentes a los problemas tratados por otros autores.

Desde el punto de vista de los problemas abordados por la zooarqueología de los Andes Centro-Sur, un indicador es la distribución geográfico-temporal de los conjuntos. La Tabla 2 cuantifica los conjuntos por ecorregiones terrestres de los Andes Centro-Sur y dos grandes etapas, precerámica (Paleoindio a Arcaico Tardío) y agroalfarera (Formativo o Inicial a Horizonte Tardío e hispano-Indígena). Las ecorregiones terrestres de Olson et al. (2001) sintetizan las condiciones generales propias del bioma (desierto, estepa, etc.) y la composición e historia evolutiva de las biocomunidades del Holoceno (flora y fauna). Una observación necesaria es que la Puna Andina Central de Olson et al. equivale aproximadamente a la Puna Seca y que la Puna Andina Central Seca equivale a la Puna Salada de los arqueólogos.

Tabla 2 Conjuntos por ecorregión terrestre de Olson et al. y por etapa arqueológica.

| Ecorregión terrestre | Precerámico | Agroalfarero |

|---|---|---|

| Desierto de Sechura | 20 | 7 |

| Desierto de Atacama | 18 | 18 |

| Matorral Chileno | 7 | 10 |

| Puna Central Andina Húmeda | 48 | |

| Puna Central Andina | 9 | 51 |

| Puna Central Andina Seca | 19 | 24 |

| Monte alto | 43 |

Lo primero que se observa es que BDZACS no registra todavía conjuntos o publicaciones referentes a sitios de las Yungas. Esto se debe a que no se localizaron estudios de esta ecorregión dentro del período relevado (1967-2004/9), situación que puede cambiar en el futuro. Una causa puede ser un menor énfasis de la zooarqueología en las Yungas, otra son los potenciales problemas de conservación de materiales orgánicos en la selva nubosa. El resto de las ecorregiones sí presentan conjuntos y reportes, pero en algunos casos su distribución espacial es muy irregular, e. g., casi todos los conjuntos de Bolivia provienen de alrededores del Titicaca en la Puna Andina Central Húmeda. Desde el punto de vista cronológico y cultural, se registran conjuntos precerámicos y agroalfareros, es decir, de sociedades cazadoras-recolectoras, pesqueras y agropastoriles bajo distintas condiciones climáticas del intervalo Pleistoceno Final - Holoceno Tardío.

Con excepción de las ecorregiones de Atacama y Sechura, la mayor parte de los reportes trata de sitios agroalfareros. En Atacama el número de publicaciones para las dos etapas es parejo y en Sechura predomina el precerámico. Esta tendencia es todavía más marcada en las ecorregiones de la Puna Central Húmeda y de Monte Alto (región valliserrana del NOA), ya que los conjuntos relevados a la fecha están datados exclusivamente a la etapa agroalfarera. Las causas posibles de estas diferencias son varias. En primer lugar, está la configuración de tradiciones de investigación regionales, que implican con frecuencia el énfasis en ciertos temas y períodos. Por ejemplo, la arqueología de sociedades agroalfareras es dominante en el área valliserrana del Noroeste argentino (Ecorregión Monte Alto). Estas tradiciones afectan necesariamente a la eventual síntesis de datos de los Andes Centro-Sur, ya que implican diferencias de muestreo al comparar entre ecorregiones y períodos. Segundo, la mayor abundancia global de sitios agroalfareros puede deberse, también, a la transición demográfica del Holoceno Tardío asociada a la producción de alimentos (Gayo et al., 2015; Goldberg et al., 2016). Este cambio a un régimen exponencial de crecimiento demográfico, al menos en las tierras altas, redundaría en señales arqueológica y zooarqueológica más intensas. Finalmente, tenemos la influencia de distintos patrones de asentamiento, la geología regional y la tafonomía, entre otros factores, sobre la conservación y visibilidad regional de sitios de determinados períodos.

La Tabla 3 resume los tipos de sitios registrados en BDZACS. La descripción de los sitios se almacena como dato del tipo array, consistente en uno o más valores indizados dentro de la misma tupla. Esto permite registrar si un sitio designa tanto a un poblado como a estructuras agrícolas sin recurrir a una normalización y tablas adicionales. Los tipos de sitios más abundantes son aleros (30) y poblados (66). Aleros, poblados y concheros tienen, entre otras características, una obstrusividad considerable, y, en la medida en que este tipo de locaciones se asocien preferentemente tanto a diversas geologías locales como a distintos patrones de asentamiento relacionados con modos de vida y períodos específicos, pueden introducir otros sesgos regionales en la representatividad cultural y cronológica del registro. Estos problemas deberán ser investigados en el futuro.

Tabla 3 Tipos de sitio relevados en BDZACS: abr: alero, abrigo, etc.; agr: estructuras de cultivo; cam: campamento; cai: centro administrativo Inka; cba: campamento base; cem: cementerio; cc: centro ceremonial; co: conchero, shell-midden; cor: corrales; eai: estructura aislada; mon: montículo; fo: fortificación; pob: poblado; pue: puesto, sitio logístico, etc.; sca: sitio a cielo abierto; sfe: sitio de funciones específicas; sfd: tipo de sitio o función desconocida; tal: taller; tai: tambo Inka.

| Tipo de sitio | N |

|---|---|

| pob | 66 |

| abr | 30 |

| agr | 12 |

| cam | 11 |

| sca | 9 |

| co | 8 |

| cba | 7 |

| cem | 6 |

| cc | 5 |

| fo | 4 |

| pue | 4 |

| mon | 2 |

| cai | 2 |

| sfe | 2 |

| cor | 1 |

| tai | 1 |

En cuanto a los datos zooarqueológicos registrados, la composición taxonómica nominal a distintos rangos se registra en 263 conjuntos, pero la frecuencia taxonómica como número de especímenes (NISP) por taxón se registra sólo en 183 conjuntos y en 80 como número mínimo de individuos (MNI). El predominio de NISP sobre MNI probablemente se deba a su facilidad de cálculo y el carácter agregativo. El MNI es además una medida usual en el análisis de vertebrados, pero BDZACS incluye numerosos sitios de la costa del Pacífico con abundante registro de moluscos. El mayor problema lo imponen los conjuntos que presentan sólo una lista de taxones, ya que cualquier análisis sobre diversidad taxonómica deberá optar entre perder resolución y priorizar datos nominales o reducir muestra y priorizar frecuencias. Respecto del rango taxonómico alcanzado en las identificaciones, que puede estar condicionado por la disponibilidad de colecciones de referencia, las diferencias morfológicas y morfométricas entre taxones, procesos tafonómicos destructivos, etc., se registran 126 familias (mediana de taxones por conjunto 5), 183 géneros (mediana 4) y 174 especies (mediana 3). Si bien a nivel global la máxima diversidad ocurre en el rango de género, la mediana de riqueza (número de taxones distintos) por conjunto desciende desde familia a especie. Esto implica que la identificabilidad probablemente varía entre conjuntos y que, a efectos del futuro análisis secundario o síntesis del registro, los rangos taxonómicos inferiores tenderían a subestimar la diversidad.

Los perfiles anatómicos (principalmente Camelidae) se describen para 81 conjuntos como NISP y para 40 como número mínimo de elementos (MNE). En el caso de los vertebrados terrestres, las frecuencias de partes se utilizan para contrastar hipótesis sobre transporte diferencial de ejemplares y partes anatómicas, distribución de carcasas y técnicas de preparación como el charqueado. Como en el caso de las frecuencias taxonómicas, el bajo reporte de estas medidas implica la reducción de muestra. La composición y perfiles etarios (casi siempre Camelidae) se destallan para 126 conjuntos, pero es extremadamente baja la consistencia de métodos de determinación, definición de clases de edad y formas de cuantificación. Estas medidas se cargan de la manera más aproximada posible a cómo se presentan en el reporte original, pero siempre es necesario algún escalado a las clases de edad utilizadas en el diseño de BDZACS. Adicionalmente, estas medidas se cargan también como valores ordinales. Pese a todo, esta variable es la más problemática para una síntesis cuantitativa y, tal vez, deba dejarse de lado en el análisis final.

A modo de ejemplo de reanálisis de estos datos y de cómo diversas características de los reportes influyen sobre los análisis, quisiera citar un trabajo reciente en el que exploré los cambios en la diversidad taxonómica de las arqueofaunas de los Andes Centro-Sur con el objetivo de explorar tendencias geográficas y espaciales en la amplitud de dieta (Belotti López de Medina, 2023). El rango taxonómico utilizado fue el de familia, que consideré óptimo en términos de riqueza por conjunto. La diversidad taxonómica comprende dos dimensiones, que son composición (taxones presentes) y estructura (número y frecuencia relativa de taxones) (Lyman, 2008). Para incluir la totalidad de conjuntos relevados, se utilizó la composición de las arqueofaunas individuales (dato nominal) para derivar la riqueza por conjunto, los estadísticos descriptivos de la riqueza por ecorregión terrestre y bloque temporal (mediana, rango intercuartil) y la ubicuidad por ecorregión y bloque, interpretando la ubicuidad como una medida de frecuencia regional (Lyman, 2008). Se usaron también otras unidades geográficas de mayor y menor escala, como las ecozonas de costa fértil y árida y los valles intermedios y altos entre la Cordillera de la Costa y el flanco occidental andino (Aldenderfer, 1989; Grosjean et al., 2007). Asimismo, se condujeron análisis de correlación no paramétrica rho de Spearman entre riqueza taxonómica y distancia geodésica de la línea de costa actual del Pacífico.

Pese a las limitaciones de los datos nominales, los resultados muestran un contraste significativo entre diversidad de las arqueofaunas próximas a la línea de costa y el interior (valles intermedios y altos, puna y valliserrana) al menos desde fines del Pleistoceno hasta el Holoceno medio inclusive. Asimismo, pude establecer la contribución relativa de vertebrados terrestres y marinos, moluscos, etc., por ecorregión y bloque temporal. Estos y otros resultados coinciden con algunas de las hipótesis formuladas sobre la subsistencia de las sociedades centro-surandinas a lo largo de los últimos 50 años.

Por otra parte, la correlación entre proximidad de la costa y diversidad taxonómica deja de ser significativa hacia el Holoceno tardío (no es posible refutar la hipótesis nula de la correlación de Spearman). Esto puede deberse a un cambio en las dietas costeras, interiores y altiplánicas, tal vez causado por la creciente importancia de plantes y animales domésticos. Otra parte de la explicación puede derivar de que los datos de la Puna Central Andina Húmeda se limitan al Holoceno Tardío y a sociedades agroalfareras del área del lago Titicaca. Este registro es más diverso que el del resto de la Puna debido a la incorporación de los peces del género Orestias del lago Titicaca al registro arqueofaunístico y a una mayor frecuencia de roedores domésticos del género Cavia.

Discusión

A la fecha, el relevamiento sistemático alcanza con alta precisión (i. e. carga de la mayoría de los reportes que cumplan los criterios de inclusión) al período 1967-2004, a lo que se suman algunos reportes fechados entre 2005 y 2009; se espera extender con la reseña hasta el año 2020 al menos y cubrir los déficits actuales. Pese a no estar completo el relevamiento de literatura, los resultados sugieren algunas tendencias del desarrollo de la zooarqueología de los Andes Centro-Sur desde 1967.

El número de reportes se mantiene bajo a lo largo del área hasta 1980 aproximadamente, a partir de este momento se observa un aumento del número de conjuntos reportados por año, con un aumento de publicaciones más marcado para Chile. El ritmo de publicaciones se estabiliza en Chile alrededor de 1984. Argentina muestra un cambio significativo en el volumen anual de reportes a partir de la década del 90, tendencia que continua hasta mediados de los 2000 (límite actual del relevamiento de literatura). Es interesante observar que la década del 90 se caracteriza en Argentina por un incremento de la creación de revistas científicas que incluyen contribuciones arqueológicas, cambio atribuido en parte a la recuperación económica posterior a 1991 (Spengler y Kligmann, 2017). Bolivia y el Sur de Perú también muestran un cambio de tendencia posterior a 1995-2000. En todos los casos, se puede afirmar el crecimiento regional de la zooarqueología.

En cuanto a los medios de publicación, se destaca el crecimiento relativo de las revistas científicas, que implica una mayor visibilidad y accesibilidad de la especialidad. La acumulación anual de capítulos de libros y congresos, si bien menos pronunciada, muestra la vigencia de este tipo de comunicaciones. Finalmente, las tesis permiten seguir el desarrollo de una disciplina en el tiempo (Kligmann y Ramundo, 2014). En el presente caso, las tesis de licenciatura y doctorado mantienen una línea ascendente desde la década de 1990, lo que es un indicador del aumento del número de zooarqueólogos formados y que en algún momento trabajaron en el área. En el caso de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, la zooarqueología representa el 11% de las tesis de la orientación arqueología de la licenciatura en Cs. Antropológicas relevadas por Kligmann y Ramundo (2014) para el período 1980-2012, mientras que la arqueología del Noroeste Argentino (Andes Centro-Sur) representa en total el 39%.

La mayoría de los trabajos consultados son citados entre cero y cuatro veces dentro del conjunto de literatura relevada. Los trabajos no citados pueden tener poca visibilidad por su medio de comunicación original, pero esta tendencia refleja también la baja integración de la zooarqueología de los Andes Centro-Sur, es decir, menor consulta de trabajos más allá del área o problema de estudio particular. Esto se explorará en futuros trabajos y con un avance mayor de la carga de datos en BDZACS. Una potencial vía de estudio es el análisis de redes para abordar problemas como la conectividad y formación de subcomunidades. Asimismo, examinar las citas entre autores, coautorias y autocitas son otras alternativas para comprender los vínculos entre investigadores y proyectos en la zooarqueología de los Andes Centro-Sur.

Desde el punto de vista del contenido de los reportes, se observan variaciones considerables de resolución y metodología. La descripción taxonómica va de las listas nominales a la cuantificación de frecuencias con medidas absolutas de restos y números mínimos, y otro tanto puede decirse de la anatomía. Puede ser de interés a futuro examinar si existe una relación entre el grado de detalle taxonómico-anatómico y variables como la cronología de los reportes o el predominio de determinados filos y clases taxonómicas.

Los sitios y conjuntos datados a la etapa agroalfarera son predominantes; en dos ecorregiones son incluso excluyentes. Esto puede deberse en parte a una señal arqueológica mayor vinculada a la transición demográfica del Holoceno tardío (Gayo et al., 2015; Goldberg et al., 2016), pero también a factores ambientales o topográficos que favorezcan la visibilidad desigual de los períodos más antiguos entre regiones, así como al establecimiento de tradiciones de investigación. A futuro, se examinará la asociación entre cronología, ecorregión y tópicos como domesticación y paleoclima.

Las tendencias observadas son preliminares. Los resultados deberán ser por lo tanto revisados en futuros análisis, conforme avance el relevamiento. Tanto en el caso de las líneas bibliométricas exploradas aquí, como en el del estudio reciente sobre cambios de dieta, una meta pendiente es extender el relevamiento hasta el año 2020. Por el momento, los resultados bibliométricos más destacables son el aumento del número de reportes por país, que puede atribuirse tanto al desarrollo de la zooarqueología, como a los cambios atravesados por los sistemas científicos de cada país, como fluctuaciones en el financiamiento y la participación de especialistas nacionales e internacionales. Estos factores internos y externos a la disciplina también deberán ser investigados en mayor detalle.

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2023