El debate reciente sobre los procesos de activación del patrimonio comunitario ha puesto en duda la centralidad de las comunidades locales (González Ruibal et al., 2018). Probablemente motivados por el hecho de que las comunidades locales no cumplen con las expectativas políticas y patrimoniales de los investigadores (por ejemplo, cuando la comunidad local está formada por descendientes de fascistas que se resisten a la investigación sobre la violencia desplegada por sus antepasados), estos autores pretenden evitar lo que llaman “populismo reaccionario”. Piden mantener la centralidad de la disciplina arqueológica y su lugar empoderado desde donde recuperar su pedagogía sobre la población en general, diciendo “la verdad” sobre la historia y el patrimonio. Los problemas (y ventajas) de tal posición han sido señalados en un par de debates específicos en inglés (en Antiquity) y en español (en Chungara) (incluido Haber, 2019). En este artículo, exploramos una situación local que de hecho no ha cumplido nuestras expectativas anteriores.

En los últimos años, hemos formulado un modelo de entramados territoriales poscoloniales que resalta los siguientes elementos: cuatro conjuntos de actores se dan cita en los territorios de manera crecientemente entramada, a saber, el Estado, la ciencia, el capital y la localidad. Los entramados territoriales poscoloniales se caracterizan por las luchas por el sentido con el territorio así como por el control territorial de los recursos; en la medida en que la propia dinámica de los entramados tensa el conflicto, tienden a delinearse dos polos, la localidad por un lado, y el Estado, la ciencia y el capital por otro (Haber y Grosso, 2022). Este modelo ha sido formulado en base a investigaciones de campo sobre patrimonializaciones territorializadas en Catamarca y otras provincias del Noroeste argentino, en una primera fase de reactivación de la frontera colonial, a partir de la década de 1990. Enfatiza la evolución antagonista e incluso confrontativa de las relaciones entre la localidad y los actores no locales. No obstante, en los últimos años hemos observado, en distintas situaciones territoriales, que los entramados muestran evoluciones no totalmente previstas, principalmente los antagonismos no se expresan abiertamente, o los enfrentamientos no son lo suficientemente claros como se preveía. En Ancasti (Catamarca), por ejemplo, la localidad interviene en base a distintos colectivos -paisanos y jipis- que sólo a veces y en parte participan de manera coordinada y confrontativa; el Estado, por su parte, también interviene de manera diversa, e incluso contradictoria, según se trate de las áreas funcionales de turismo o minería (Haber y Fernández, 2023). En Antofalla (Antofagasta de la Sierra, Catamarca), las autoridades de la comunidad kolla-atacameña acordaron otorgar la licencia social a la empresa minera instalada en su territorio, a cambio de oportunidades laborales para la población local y otros beneficios para el poblado.

En este texto describimos y analizamos un reciente desarrollo patrimonial situado en Saujil, departamento Pomán, provincia de Catamarca, en el cual un grupo local, con el consenso de todo el pueblo, encara un proceso de patrimonialización de un sitio arqueológico de maneras muy similares a lo que debería esperarse de una intervención no local (disciplina y/o Estado), mientras que al mismo tiempo valoran su autonomía respecto de aquellos actores no locales. Tal vez debido a que verdaderamente seamos populistas, cuando como investigadores predecimos situaciones que acaban siendo contrarrestadas por las acciones de las comunidades locales, tendemos a repensar nuestras expectativas en lugar de culpar a los lugareños por no seguir nuestro libreto. Así, este artículo intenta desentrañar la trama de una situación (y nuestra implicación en ella) que, si bien sorprendente e inesperada en un primer momento, nos hizo reflexionar sobre la nueva situación, repensar nuestras ideas anteriores y reconocer cuánto nos queda por aprender de las comunidades locales en muchos aspectos, incluidos sus intereses patrimoniales. Profundizamos en la situación explorando sus antecedentes en relación con el patrimonio, los sentidos locales con el territorio (incluidas las ruinas), el debate local sobre la ancestralidad y las categorías culturales, los sentidos locales del conocimiento y la teoría local de la relación. No descartamos las inconsistencias antes mencionadas con nuestras expectativas académicas, pero intentamos dar algunos pasos más para comprender los sentidos locales del territorio.

El patrimonio y los agenciamientos territoriales locales

En la provincia de Catamarca, en general, y en Pomán, en particular, el interés por lo arqueológico y el pasado es algo constitutivo de las localidades; ya que se trata de un contexto muy demandante en donde todos tienen algo que decir con respecto a lo arqueológico o se ven afectados con sus intervenciones (De la Orden, 2006; Haber, 2022a; Vergara, 2018). Se puede decir que se trata de un contexto en el que hay un interés y atractivo generalizado de los distintos actores por el conocimiento y la preservación de los lugares arqueológicos y las “cosas de indios”, materialidades que desde las disciplinas (arqueología, historia, antropología) y el Estado (nacional, provincial, municipal) se definen como patrimonio arqueológico. La relación con lo arqueológico es inevitable en esta región ancestralmente habitada.

Andar memorias

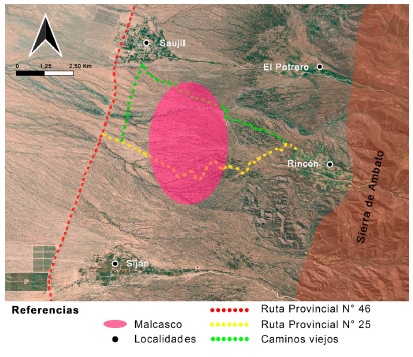

En Saujil, es común que en las casas se resguarden tejitas (fragmentos de vasijas cerámicas), tinajas (de cerámica) y morteros (de piedra) recogidos en caminatas y andares por el campo. Algunos de estos morteros y conanas (molinos planos de piedra piqueteada) aún se encuentran en uso. Las personas se topan con las cosas de indios todo el tiempo, mientras trabajan buscando sus animales o recogiendo leña, arando la tierra, mientras construyen sus casas o salen a caminar en familia por el campo, a lo largo de los amplios abanicos aluviales que se desprenden de la ladera oeste de la sierra de Ambato (Figura 1).

Figure 1: Map of the study area in the Pomán department, with the location of the places mentioned in the text (Marcia Vergara).

El salir a caminar por el campo es parte de un particular modo de relacionamiento local para hacer memorias. Implica el encuentro con la cosa antigua. Así lo explica don Sixto Vergara, escritor e investigador autodidacta de El Potrero:

“uno sale a caminar, uno sale a andar, y uno anda por ahí viendo dónde eran los asentamientos indígenas. Y por supuesto que si encontrás una tinaja la tenés que levantar para que no quede. Para que otro no se la lleve, la venda, la rompa, la tire. Es costumbre y se dice. Es una costumbre que se debe adoptar: encontrarlas, no buscarlas. Porque si ya las buscas es porque andas depredando […].”

En las caminatas, que pueden parecer en principio recreativas, se incluyen las visitas a los lugares donde hay cosas de indios. Esos lugares atraen de maneras misteriosas e inquietantes. Se intuye una historia propia al recorrerlos, se anda para conocer esa historia. Así lo cuenta un docente saujilista:

“La idea era sacarlos a que conozcan, y que conozcan esas culturas y que vean y que aprecien el arte. Que vean realmente lo que esas culturas eran y no esa visión que les daban en la escuela cuando llegaba el 12 de octubre y era el descubrimiento de América […]. Interiormente era que salgamos [a caminar] y conozcamos. Que ustedes vayan conociendo que vivimos rodeados de todas esas cosas. Nos gusta salir, y mayormente tenemos inclinación a ver, a conocer esos lugares [con cosas de indios].”

Los docentes con sus estudiantes y las familias con sus hijos salen a caminar por el campo para encontrarse con los antepasados, con otros tiempos, con sus memorias. Reconocen los asentamientos indígenas y las cosas de indios, los recorren, se preguntan, recuerdan, imaginan. El salir a andar surge aquí como una práctica fundamental que posibilita el hacer memorias. De acuerdo a las conversaciones mantenidas, si a uno le interesa conocer sólo le basta ir a recorrer los asentamientos indígenas. Este gesto de salir a caminar por el campo, fue anteriormente definido con la categoría andar memorias (Vergara, 2018) como un modo de nombrar esta producción de sentido con el territorio que se da en la región de Pomán. El andar memorias, se podría decir, ya es un modo local y situado de hacer patrimonio. Andar memorias refiere a esos conocimientos locales de las cosas de indios que, siendo propios, no son reconocidos como tales ni por la disciplina arqueológica, y a veces tampoco por los mismos pobladores, agentes agenciados por esos conocimientos y también por el hegemónico. Esta relación tensional se expresa en la frase “yo soy nacido y criado acá pero no conocía”, como una contradicción constituyente entre el reconocimiento como sujeto histórico y territorial y, al mismo tiempo, la negación de un sujeto de conocimiento provocado por la estigmatización e invisibilización de otras epistemes por parte de las disciplinas científicas y el Estado.

Museos municipales

Los municipios locales se hicieron eco de esas prácticas y deseos por resguardar las cosas de indios, y desde el 2010 llevaron a cabo intervenciones en este sentido, a través de la creación de museos, de ordenanzas y declaratorias de patrimonio histórico y cultural, y de incipientes proyectos de puesta en valor de sitios arqueológicos que no terminaron de concretarse. Las cosas de indios pasaron a ser patrimonio de los museos, proceso en el cual cambiaron de espacio, desde el campo y las casas a las vitrinas, y simultáneamente cambiaron de tiempo, desde el presente al pasado.

Antes de eso, ya se habían dispuesto cosas de indios en vitrinas para ser exhibidas en instituciones públicas, como el acondicionamiento de un pequeño espacio en el Concejo Deliberante de Saujil, un museo escolar en Mutquín o las vitrinas a la entrada de la Escuela primaria N° 227 y del Instituto de Estudios Superiores de Saujil. El primer museo, llamado Museo Arqueológico e Histórico Municipal de Mutquín1, fue creado en el año 2010 como parte de la iniciativa de un grupo de arqueólogos y antropólogos (Fariluk y Castro, 2011) en el marco de la obra Centro Cultural “Casa del Bicentenario”. Cuatro años más tarde el municipio de Saujil creó su primer Museo Arqueológico y Folclórico en la localidad de Colpes2, como parte de la iniciativa de un investigador local y empleado municipal, Rolando “Rulo” Aranda. Y en el año 2019 se creó el Museo Integral Municipal en la Villa de Pomán3 con la colaboración de la Dirección de Patrimonio Cultural y de la Dirección de Antropología del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia de Catamarca, y de investigadores de la Universidad Nacional de Catamarca para el proceso de producción del museo, el armado de la muestra y el diseño de las imágenes que forman parte de este nuevo espacio cultural.

Cada uno de estos museos muestra relaciones algo diferentes con el patrimonio y las cosas de indios, de acuerdo con quienes intervinieron en su organización (arqueólogos, investigadores locales, el Estado provincial). El museo de Mutquín exhibe una historia arqueológica general, reproduciendo supuestos acerca del tiempo y la historia propios de la disciplina arqueológica: linealidad y vectorialidad del tiempo, producción económica/tecnológica como criterio de clasificación de las sociedades, pasado separado del presente, etc. (Haber, 2017). El museo de Colpes, en cambio, muestra una historia más local, en donde las cosas de indios pueden ser también las creadas por pobladores actuales, y los pobladores actuales pueden ser indios, como la india Pihuala que hizo algunas vasijas que se encuentran exhibidas. Además, el ordenamiento responde a una articulación particular entre el conocimiento disciplinario y conocimientos locales. Por su parte, el museo de Pomán fue pensado desde el inicio como un espacio cultural integral, donde preservar, guardar y contar la historia del pueblo. Se observa como un espacio más abierto y receptivo a todo tipo de propuestas y actividades. Si bien la intervención profesional se refleja en el guión de base, en los últimos años el museo ha incorporado elementos propuestos por los vecinos (como un sector sobre la participación de los vecinos en la Guerra de Malvinas y otro sector con fragmentos de cerámica donados por los niños de un jardín de infantes). Las intervenciones municipales en los museos buscan mostrar las particularidades y la historia de las localidades a través de una legitimación profesional, encuadrándose, o intentando hacerlo, en los formatos arqueológicos y patrimoniales, respectivamente de la disciplina y el Estado, para tratar las cosas de indios, pero partiendo de lugares de conocimiento diferentes (Vergara, 2022).

Los museos municipales recogen la práctica local de resguardar las cosas de indios, pero, contradictoriamente, en ese acto de patrimonialización promueven la recuperación de un vínculo con el pasado que se plantea como perdido. El argumento para la creación de estos museos es la negación de lo que habilita su posibilidad. Estas instituciones se posicionan como las encargadas de recuperar una historia, mediante la concientización sobre el valor y la preservación de lo local, posibilitar el acceso a información sistematizada sobre el pasado y su exhibición de manera “científica, didáctica y estética” (Faryluk y Castro, 2011). Se resalta la tenencia particular de objetos arqueológicos como ilegal, se hace énfasis en la falta de información contextual, producto de hallazgos fortuitos y no de excavaciones arqueológicas sistemáticas, planteando al museo como un único modo de preservación y uso apropiado de las cosas de indios. El museo se concibe como un medio que permite la vinculación y el diálogo con el patrimonio local, a costa de negar que las prácticas de guardar las cosas de indios en las casas es lo que posibilitó que los museos se planteen como necesidad y las personas deseen donar los objetos así resguardados.

Al mismo tiempo, otro argumento fuerte para la creación de los museos municipales es el aprovechamiento turístico del patrimonio, como una alternativa y una nueva oportunidad de desarrollo económico de la región. De este modo, la patrimonialización de las cosas de indios se presenta como resolución de dos tipos de carencias: el (correcto) vínculo con el pasado y la (futura) explotación económica de los recursos locales. Lo cual implica la negación y desactivación de los conocimientos locales sostenidos en valores y concepciones ya existentes (Vergara, 2018).

Presentación pública de un trabajo de investigación local

Otro suceso patrimonial protagonizado por la gente local, fue la presentación pública del trabajo de investigación final de Licenciatura en Arqueología (Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca), de Marcia Vergara (coautora de este artículo), en julio de 2017, en el Salón Cultural de la localidad de Saujil. El evento se realizó a través de un conversatorio sobre la arqueología del Pomán con la participación de Marcia, Rulo Aranda, y Alejandro Haber, docente e investigador de la Universidad Nacional de Catamarca (y coautor de este artículo). Contó con el aval y declaración de interés cultural por parte del municipio y con gran participación de personas de todo el departamento Pomán.

Este acontecimiento expuso un modo de hacer arqueología por gente local. Presentó la posibilidad de hacer investigaciones en la zona de manera situada, en relación con el territorio, es decir, desde el pueblo como domicilio de conocimiento y no como objeto del conocimiento, como lugares de pensamiento y no como mero reservorio de recursos arqueológicos. Significó la posibilidad de comenzar a hacer la historia y la cultura desde los propios pueblos, sin esperar ni la llegada de investigadores externos ni que los investigadores locales cambien su lugar de enunciación por fuera de sus propios agenciamientos territoriales. En la conversación se hizo evidente que la arqueología local debía tener en cuenta la política de conocimiento, los vínculos entre las relaciones de poder y las relaciones de conocimiento. Y que la producción de conocimiento a partir de las relaciones familiares y de vecindad con las cosas de indios y con los “pueblos fantasmas”4 es fundamental para la relacionalidad territorial local.

Lo descrito como actividades de andar por el campo por la gente local, las intervenciones en los museos por parte de los Estados locales y la investigación de una arqueóloga local son antecedentes claves para comprender la particularidad de los sucesos patrimoniales recientes de Pomán. En cada uno de estos sucesos hay una articulación específica con los modos hegemónicos y locales de conocimiento arqueológico. La localidad conversa con -y responde a- las políticas patrimonialistas postdisciplinarias.

Se retoman prácticas ya existentes

Un modo de contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19 fue el Decreto 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” por el término de diez meses, lo que implicó la permanencia de todas las personas en sus lugares de residencia, la suspensión de la asistencia a los lugares de trabajo a menos que se tratase de actividades esenciales, la prohibición de circular por rutas, vías y espacios públicos. En Pomán, por ejemplo, se dispusieron montones de tierra en los accesos secundarios a las localidades y un puesto de control en la entrada principal de cada pueblo. Este aislamiento físico (aunque el gobierno lo denominó “aislamiento social”) produjo que las personas realizaran actividades individuales al aire libre como un modo de mantener la salud y pasar el tiempo. Así, muchos descubrieron la pasión por el ciclismo o el senderismo en los vastos alrededores de los pueblos, utilizando sendas y caminos viejos. En este contexto es que un gran grupo de personas recorrió los campos de Pomán y se encontró con una enorme cantidad de sitios arqueológicos. La visita continua a estos lugares les hizo advertir que algunos estaban siendo afectados por la extracción de piedras, el trazado de sendas, o el vandalismo. Estos recorridos por el campo retomaron una práctica ya existente, el de hacer memorias al andar. Las cosas de indios se pusieron en conversación y volvieron a inquietar y a motivar la curiosidad de quienes andaban.

Patrimonialización de Malcasco

A fines de agosto de 2020 un grupo de alrededor de diez personas, en su mayoría habitantes de la localidad de Saujil, comenzó a preguntarse sobre las posibilidades de preservar los lugares arqueológicos. Este grupo evaluaba la idea de poner cartelería para señalar la ubicación y comunicar sobre las prohibiciones de dañar este tipo de lugares, o la posibilidad de colocar alambrados a la orilla de los caminos. En ese momento, discutieron sobre la particularidad del dominio de los bienes y sitios arqueológicos, las autoridades de aplicación, las prohibiciones, etc. que están definidas por las leyes provinciales y nacionales de protección del patrimonio arqueológico. Asimismo, el grupo ya se había informado con integrantes de una comunidad indígena de la zona sobre la posibilidad de conformarse como comunidad originaria para encarar la gestión de los lugares arqueológicos. Quedaron en seguir conversando sobre los modos de organizarse para atender a la principal cuestión que les preocupaba en ese momento: la preservación de los lugares arqueológicos como parte de la historia de la zona.

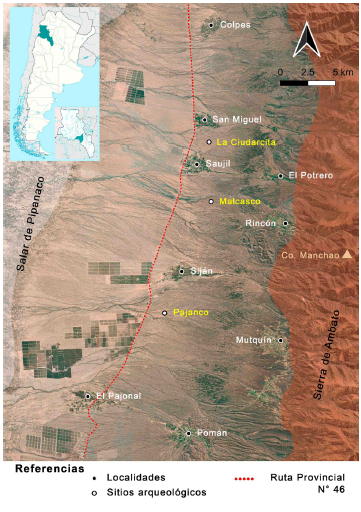

A mediados del mes de julio de 2021, cuatro amigos de este grupo tomaron la iniciativa de realizar la limpieza y el desmonte de un sector de un sitio arqueológico. Se trata de Malcasco o Rincón de Malcasco, ubicado entre las localidades de Saujil y Rincón, muy conocido en la región por ser de gran extensión y haber sido afectado, en el año 2000, por la construcción de la ruta provincial N° 25 (Figura 2). A la vera de esta ruta, a la altura donde se encuentra Malcasco, actualmente se puede observar una gran piedra con múltiples morteros, que ha sido removida de su lugar original cuando se construía el camino y ha sido dispuesta de modo perpendicular para que sea vista por los viajeros. Malcasco no fue investigado sistemáticamente, pero considerando los tiestos de cerámica esparcidos a su alrededor presumiblemente estuvo habitado durante los últimos dos milenios hasta el siglo XIX; siendo la antigua ubicación de la localidad de Rincón, pueblo que tuvo que mudarse a las laderas más altas de Ambato con mejor acceso de agua (Romero, 2009). Como “ruinas” fue documentado desde principios del siglo XX por Samuel Lafone Quevedo (1902) y Carlos Bruch (1911), luego investigado superficialmente como “sitio arqueológico” por Néstor Kriscautzky y su equipo, quienes primero atribuyeron el sitio a la cultura Aguada (Kriscautzky y Togo, 1996-1997) y luego a la época Inca (Kriscautzky et al., 2003; Kriscautzky, 2010). Hasta el momento no se ha realizado ninguna investigación sistemática ni se ha comunicado una cronología absoluta para el lugar.

La limpieza del lugar y la disposición de senderos de acceso se dio a conocer a través de las cuentas de Facebook personales de cada uno de los vecinos involucrados en la tarea, observándose una gran extensión de pircas paralelas que fueron descriptas como terrazas de cultivo y también como fincas5. A fines de agosto de 2021, un primer grupo escolar del Colegio Privado Juan Cayetano Bianchi visitó el lugar. A los pocos días, en las redes sociales aparecieron imágenes del sitio con un logo y su descripción como “sitio arqueológico, educativo y turístico de Saujil (Pomán) Catamarca”, diseñado por Martín Zelaya, profesor de artes visuales, fotógrafo y periodista (Figura 3).

Figure 3: Agricultural plots of Malcasco. One of the first school visits to Malcasco with the logo of the place (Toto Nieva).

Al mes siguiente, en el marco de las actividades por la semana de festejos del 112° Aniversario de la Declaración de Saujil como Capital del Departamento Pomán, el grupo hizo su primera convocatoria pública bajo el nombre “Grupo Unidos por lo Nuestro”. La propuesta consistía en una caminata nocturna para esperar la luna llena en Malcasco la noche del 20 de septiembre. Esta actividad contó con buena participación de asistentes y, en los días siguientes, se siguieron publicando incesantemente en las redes sociales fotos y videos de grupos escolares y familias que visitaban el nuevo lugar.

La iniciativa fue celebrada por gran parte de la comunidad y todos reconocieron positivamente el trabajo que hizo este grupo de vecinos y amigos: Daniel “Toto” Nieva, fotógrafo, Ricardo “Changa” Argañaraz, agrónomo y docente, Araceli Aguilera, maestra jardinera, y Sonia Romero, abogada, junto a la colaboración de otras personas en diversas etapas. Ellos cuentan que, en las caminatas deportivas realizadas en cuarentena, empezaron a “descubrir” y “conocer” muchos lugares arqueológicos y se entusiasmaron inicialmente por la búsqueda de las “tomas de agua hacia las fincas”. En un momento, organizaron una caminata con don Rulo Aranda para que los guíe hacia un sector de Malcasco que prometía ser un gran descubrimiento. Allí se asombraron por el tamaño y la conservación de las pircas. Dijo Changa:

“yo las comparaba [con las pircas que vi en la carrera de agronomía] y decía: ‘nunca vi grandes, nunca vi tan grandes’. Y ahí nos entusiasmamos, y me gusta a mí, o sea no es que yo ando… ¡soy fanático! pero si me gusta, lo respeto y me gusta. Digamos, mi gusto personal siempre va por ahí, mis cosas, el ambiente donde yo vivo, quiero que tenga esa cuestión”.

Es entonces que comenzaron a limpiar y desmontar para sacar fotos y para visualizar la extensión del lugar (Figura 4). Araceli manifestó que le daba gracia recordar esos primeros momentos porque comenzaron por “un sector muy chiquitito” y luego “empezaron ‘no, hay que sacar’, ‘hay que sacar aquello’”; a lo que Changa recordó “porque empezó a joder con la foto, que la foto, que la foto”. Cuando se dieron cuenta, era muy grande el lugar y el sector que habían despejado de vegetación: “y después ya… después le dije yo a Toto: ‘Toto, esto ya está grande... y ya nos van a meter en cana’”. Así es que comenzaron las dudas y consultas sobre la legalidad de las acciones que estaban llevando a cabo y la pregunta al interior del grupo: “¿qué íbamos a hacer?”, en relación a la finalidad de todo el trabajo hecho. Consultaron e investigaron junto a Sonia sobre los problemas legales que podían llegar a tener: “yo le decía ‘escuchame, ¿qué me va a pasar a mí? porque yo después de esto no me levanto más’ le digo yo [risas] ‘si voy preso’”. Ella les transmitió tranquilidad porque consideraba que no se trataba de ningún delito, a lo sumo tendrían que dar explicaciones de por qué fueron a limpiar. Contaba Changa:

“me explicó bien, dice ‘no es lo mismo que vos vayas a meter la mano en un lugar ya declarado que lo están estudiando y todo lo demás. Este lugar lo conoce el pueblo, lo conocen los lugareños, lo conocen los historiadores’ me dice, ‘lo conocen’.”

Figure 4: Group of neighbors cleaning vegetation and signal of the access paths to Malcasco (Toto Nieva).

Así también, Changa recordó que en una visita escolar al sitio arqueológico Shinkal de Quimivil en Londres, en el departamento Belén, un guía le contó cómo habían iniciado con los trabajos de puesta en valor del lugar antes de que llegara el financiamiento oficial:

“un día me tocó un varón y me explicó que es como que cuando inició el proyecto el municipio en uno de los lugares... porque eso, el Shinkal fue como desprendiendo más lugares del mismo Belén. Y es como que tuvieron que tomar, no sé si es el término, pero, coraje ante la espera de que vengan fondos para poder, de cero, crecer en un proyecto. Entonces, es como que, no digo que hizo oídos sordos, pero con algunos amparos que tiene el municipio con una ley creada, que no sé cuál es, es como que dijeron ‘no, empecemos a hacer algo’. Siempre me quedó a mí eso de que si está en el pueblo es del pueblo también. Digo, no es que somos dueños de investigarlo como uno quiere, ni que le va a prender fuego ni nada. Pero la intención era que el municipio llegaba hasta donde podía, y eso me quedó a mi grabado, entonces yo dije ‘bueno acá tampoco nada malo estamos haciendo’. Entonces le comenzamos a poner sangre y salió.”

Por su parte, Toto mencionó que le preocupaba que estuvieran rompiendo los sitios. Antes de la pandemia, él advirtió esta situación cuando salía a hacer deporte y les consultó a funcionarias municipales sobre qué se podía hacer sin obtener una respuesta satisfactoria:

“yo le decía a la Roxana [miembro del Concejo Deliberante de Saujil] ‘eh Roxana, sabes qué, ponele por lo menos, con una máquina, tierra en la entrada para que no lo hagan más mierda a los muros’. Porque como yo ya los había caminado, sabía que los estaban rompiendo. Y no, y no, ¿viste? que ‘sí’, que ‘ya va a venir la universidad’ y bueno… hablé con Lila [ex Directora de Turismo de la Municipalidad de Saujil], y Lila decía ‘bueno, el miedo propio de que hay leyes que resguardan eso’. Hasta cuando hablamos con la... habló él con la Sonia. Y un día fuimos… ‘¡limpiemos!’”

Como parte de esa preocupación también habían evaluado, a inicios de la cuarentena por la pandemia, la posibilidad de conformarse como “grupo originario”, informados por el Cacique de la Comunidad Kakán Putquial del departamento Andalgalá. Pero esa opción los desalentó en principio porque el “avanzar sobre una asociación para hacer un pueblo originario... yo personalmente, yo tengo que haber recibido de chico más educación de esto […] porque hay que sentirlo un poco, no tan solo aprenderlo”, dijo Changa. Araceli manifestó que “se me vino como todo al bajo. Diciendo no, es amplio […] Así que, si lo hago, lo hago porque me gusta […] esto del origen yo lo veía muy muy lejano a nosotros”. Pese a este desánimo, advirtieron que la situación es mucho más compleja que reconocerse indígena o no hacerlo. Dijo Changa:

“ojo, no digo que no me creo descendiente, ni nada, porque yo sostengo que son nuestros antepasados. Pero no estoy con mi preparación para poder decir ’hagamos una asociación de esa índole’. Ahora, hagamos una asociación para trabajar, o un grupo, como lo hemos hecho nosotros... no tengo ningún problema. No, no quiero avanzar que, que mañana me declaren grupo originario de Saujil, no. Ahora, ¿grupo de Saujil? sí, estoy con toda la energía para eso.”

En ese sentido también Toto manifestó su ímpetu de hacer por el simple placer de llevar a cabo una actividad física: “a mí lo que me gusta es que vamos y lo hagamos. A mí, eso de sentarse a leer una ley y armar un proyecto, no, eso a mí realmente me saca […] Nosotros fuimos y lo hicimos”.

El hacer, el “poner sangre”, son los verbos que describen la acción realizada en Malcasco, que exigen la voluntad, una “energía potente” y el “coraje” de personas capaces de dedicar tiempo y trabajo físico a una tarea en beneficio de una comunidad. Aparece como una hazaña, una gesta digna de héroes. Esto lo perciben en las devoluciones “todas positivas” de la gente, como, por ejemplo: “Martín Zelaya nos dice, ayer nos dice: ‘eh, ustedes no se dan cuenta ahora, lo que han hecho ahora, pero ustedes van a quedar en la historia de haber sido las primeras personas que han hecho eso’”. También atesoran con agradecimiento el reconocimiento de Exequiel Fonseca, arqueólogo y ex Director de Antropología de la provincia de Catamarca: “Fonseca me dice ‘hermano, esto no lo hizo nadie, lo que han hecho ustedes. No lo ha hecho nadie en la provincia’”, según testimonio de Toto.

En cuanto a las razones con las que explican las decisiones tomadas, el grupo Unidos por lo Nuestro manifiesta una falta de acción por parte de los organismos encargados del cuidado de los lugares arqueológicos. Afirmó Toto:

“Está resguardado por la municipalidad a través de la ordenanza, a través de leyes provinciales y nacionales, para cuidar eso, ellos tienen jurisdicción sobre eso, con la participación de la policía. La policía si o si tiene que hacer eso. Pero ¿qué es lo que pasa? ni una ni la otra”.

De esta manera es que tomaron las riendas de una situación que consideraban de gravedad, cansados de observar la poca utilidad de las leyes de patrimonio y la falta de acción por parte de los responsables de su aplicación. El objetivo de todo el trabajo realizado es, según Toto, “concientizar para que no se destruya éste y otros sitios que tenemos en nuestra jurisdicción”. Asimismo, se trata de aprovechar un recurso educativo propio en contraposición a tener que viajar a otras localidades para conocer sobre la historia prehispánica, como lo hacen cada año visitando el Shinkal de Quimivil. Toto manifestó:

“pero si acá tenemos, lo limpiemos nosotros para que los chicos nuestros vengan, las escuelas nuestras. Nuestra idea era, yo les comentaba a ellos, si uno conoce algo uno lo va a valorar, vos no podés valorar lo que no conoces. Entonces por eso era, para llevar a los chicos, a los chicos de las escuelas. Empezamos a limpiar, limpiar, limpiar, pusimos fotos [en las redes sociales] y un montón de gente nos compartió [en las redes sociales].”

También pretenden que los estudiantes de la universidad conozcan y aprendan del lugar, dijo Changa:

“yo quiero que venga la facultad para que tercer año [de la carrera de Ingeniería Agrónoma], ya no sé en qué año estará [la materia de] riego, conozcan ese lugar. Y bueno, hasta yo me ofrecí […] si hay que acompañarlos, si hay que conseguirle algo de naranja, fruta, lo que fuese, yo lo hago, no tengo problema.”

Las acciones llevadas a cabo en Malcasco producen un patrimonio con valor educativo. El lugar se convierte en una herramienta didáctica para las clases de historia, de ciencias sociales y de agronomía. Pero esto va acompañado también del aprovechamiento de este lugar arqueológico, con una particularidad y monumentalidad extraordinaria, que era desconocido por la mayoría hasta ahora y que además es propiedad del pueblo. Se trata de “mostrar lo que la gente de Saujil tiene”, decía Changa.

En este sentido, el conocimiento es patrimonio. En este proceso, el conocimiento se expone como un valor en sí mismo. Estas personas cuentan que desde la infancia conocían la existencia de Malcasco, sabían por dónde quedaba, en palabras de Changa: “yo conocía Malcasco, lo que conocemos, creo, la mayoría, que es lo pegado al camino [Ruta Provincial N° 25], un poquito para arriba y nada más”, “quiero que quede claro, es que... de chico ya conocía el nombre de Malcasco y Ciudarcita. o sea, que no es que desconocía... Por lo menos la dirección donde era uno y otro, porque en la escuela me explicaron”. Araceli también conocía sobre el lugar: “yo lo conocía por boca, por el nombre. Pero el lugar específico, así no”. En la escuela primaria, a dos de ellos los llevaron a visitar la Ciudarcita, un sitio arqueológico muy cercano al pueblo de Saujil que es reconocido por haber sido afectado por la extracción de piedras de las pircas para la construcción de cimientos. Ya en la década del 1990 era una práctica de las maestras y profesores de educación física llevar a sus estudiantes a visitar los lugares arqueológicos cercanos, lo cual cambió con la puesta en valor del sitio arqueológico Shinkal de Quimivil desde el año 2015 y la participación de los grupos escolares de Pomán en excursiones programadas con guías y actividades específicas.

Desde el municipio, los directores de las áreas de Cultura y de Educación nos informaron que están en marcha las gestiones para la “puesta en valor de Malcasco”, a través de retomar un convenio anterior entre la municipalidad y la universidad sobre los recursos arqueológicos de la zona. Se trata de un proyecto para la realización de senderos y cartelería en el sitio, así como la regulación de la situación de los terrenos para hacer un parque temático en el área y, además, la realización de un museo en la localidad de Saujil. Asimismo, señalaron que el intendente pretendía que se extendieran estas acciones hacia los sitios arqueológicos de La Ciudarcita (al Norte de Saujil) y Pajanco (al Sur de Siján). En ese sentido también, a principios de abril de 2023, el rector de la Universidad Nacional de Catamarca y dos docentes y arqueólogos, Exequiel Fonseca y Emilio Villafañez, visitaron el “lugar arqueológico conocido como Malcasco”, según informa el medio de comunicación “Nuevo Tiempo-Saujil”. Comunicaron que el rector asumió el compromiso de trabajar en forma conjunta con las instituciones del medio para hacer realidad el tan anhelado deseo que el lugar sirva para estudio y se continúe trabajando en la preservación de este lugar arqueológico. Sin embargo, sin tener financiamiento o contar con el aval concreto de los proyectos augurados desde el municipio y la universidad, el grupo, ahora denominado “Los Malcasco”, siguió en el mes de abril y junio del año 2023 con la limpieza y ampliación de las sendas para recorrer más lugares del “gran Sitio Arqueológico de Malcasco”, según comunicaron en sus redes sociales particulares. Esta vez, en compañía de un comerciante de la localidad de Rincón, se dispusieron a limpiar un sector cercano a la ruta para posibilitar la visita al lugar de personas con movilidad reducida.

Esta intervención patrimonial en Malcasco, tuvo muchas repercusiones en los pueblos del departamento: se organizaron visitas escolares de todos los niveles educativos, se hicieron caminatas de búsqueda de nuevos lugares, se realizaron denuncias de hechos vandálicos en los sitios, se celebraron rituales de agradecimiento a la pachamama, etc. La universidad y algunos arqueólogos expresaron su interés en investigar el sitio, y el Estado provincial incluyó el sitio dentro del diseño del anunciado Parque Nacional Sierras de Ambato6. Sin embargo, las acciones emprendidas en Malcasco fueron parte de un proceso autónomo, en conversación con las formas existentes de gestión patrimonial, pero con la particularidad de no seguir ningún protocolo que tuviera que ver con la gestión del Estado o las metodologías académicas. Si bien el proceso aún está en marcha, eventualmente se agregará más adelante la intervención estatal y académica.

Discusión

Este entramado específico en la provincia de Catamarca, presenta potencial para indagar las complejas relaciones de las personas con la materialidad arqueológica, otros tiempos y otros espacios. La necesidad de atención a la promoción del conocimiento son los principales valores locales que guían la intervención en Malcasco. Consideradas como patrimonio local las ruinas deben ser protegidas y promovidas para ser visitadas, la pregunta es hasta qué punto el involucramiento local en la patrimonialización de Malcasco responde a formas hegemónicas (estatales, académicas) de intervención patrimonial o el conocimiento local es el que permanece en el basamento cultural de la intervención. ¿Es este un caso de apropiación local de lenguaje y procedimientos hegemónicos o la localidad ha incorporado elementos hegemónicos dentro de un marco cultural local de significado? ¿Cuál es la posición del grupo Malcasco dentro del entramado territorial local? ¿Sigue siendo parte de la localidad o hace parte de agencias no locales? ¿Es este un argumento contrario a la perspectiva de la patrimonialización como un avance del colonialismo sobre las poblaciones locales, o esta intervención ya está impulsada por discursos y prácticas coloniales? ¿Cuáles son los significados de este patrimonio reivindicado en Pomán? ¿Qué procesos reivindica crear patrimonio desde la localidad independientemente del Estado y la academia, y al mismo tiempo tan cercano a un “estilo” hegemónico (académico, gubernamental)?

¿Quién reclama? ¿De quién es el patrimonio?

Un punto interesante para comenzar a tirar de la trama es la evaluación de la categoría identitaria debatida con respecto al involucramiento del grupo en la intervención concreta en Malcasco: vecinos de Saujil sí, vs. originarios (es decir, indígenas) de Saujil no. ¿Por qué se presenta esta diferenciación? Es evidente la relación entre las ruinas y los ancestros, en las expresiones “cosas de indios”, “asentamientos indígenas”, y también, la relación entre los ancestros y los habitantes: “son nuestros antepasados”, “descendiente”. Por lo tanto, existe una relación entre las ruinas y los habitantes y esta es una relación de ancestralidad y de territorialidad, pues el territorio es un territorio ancestral, un territorio que lleva las huellas de la larga historia. Es clara la articulación entre territorio y comunidad. Sin embargo, parece que esta relación no se puede nombrar con las categorías “originario” o “indígena”. Quizás sea porque son las categorías identitarias propuestas por el Estado nacional en sus políticas multiculturales operantes desde la década de 1990, con las cuales la comunidad local prefiere no lidiar. Ser “indio” en el Noroeste argentino implica asumir un cúmulo de violencias sedimentadas y en permanente reconfiguración, ya que siguen operando mecanismos de discriminación y racismo. Pero ser “indígena”, por más cercano al anterior que pueda ser este apelativo, implica también reconocerse en una categoría específica de cliente del Estado, que algunas localidades aceptan mientras otras no. Al tratarse de una decisión compleja, la burocracia que implica el reconocimiento de una comunidad como indígena por parte del Estado es explícitamente rechazada por el grupo. Sin embargo, el no reconocerse en la categoría indígena no implica soslayar la relación territorial de ancestralidad con el patrimonio arqueológico local. El Noroeste argentino fue colonizado por la corona española desde el siglo XVI hasta principios del XIX, nombrando al pueblo nativo como “indio”. Se esperaba que los indios adoptaran la conversión y tributaran al Estado, o serían eliminados. Desde mediados del siglo XIX, el Estado nacional argentino se expandió sobre casi dos tercios de la superficie actual del país y los pueblos colonizados fueron denominados “indígenas”. Los pueblos indígenas fueron objeto de expropiación de tierras y confinamiento en espera de su extinción “natural”. El mismo nombre “indígena” fue recapitulado por la Constitución de 1994, que incorporó una legislación multicultural de reconocimiento de la preexistencia de las comunidades indígenas y su derecho a la propiedad comunal de la tierra (Haber, 2007). Desde entonces se aprobó una serie de leyes específicas que contribuyeron a la configuración de los “indígenas” como un tipo particular de cliente del Estado, sujeto a políticas de compensación. Así como el estatus multicultural indígena implica un reconocimiento de sí mismo, ser considerado como tal por el Estado implica una serie elaborada de acciones formales burocratizadas. Desde 2005, varias comunidades de Catamarca pidieron ser reconocidas como indígenas, con una tendencia general que parece ser la preferida por comunidades remotas y con pocas oportunidades de involucrarse con las políticas sociales del Estado -y probablemente este no sea el caso de Saujil ni del grupo Malcasco (Saujil es la capital del departamento de Pomán, y algunas de las personas involucradas son profesionales universitarios, aunque no en arqueología o temas relacionados). Teniendo en cuenta lo anterior, en este texto usamos “indio” como referencia local a restos de pueblos nativos (en su mayoría prehispánicos), e “indígena” para la categoría de ciudadanía reconocida por el Estado multicultural, para intentar reflejar los procedimientos locales de autorreferenciación metacultural, es decir, el discurso sobre la cultura, aunque no necesariamente la cultura misma.

La demanda y acciones locales por el patrimonio quizás sean un modo de lucha por el reconocimiento de las relaciones de ancestralidad y territorialidad que se perciben en el andar memorias. El habitar el territorio local incluye y promueve sentidos en los que lo propio, lo antiguo, lo indio, parecen conformar una plataforma de elaboraciones metaculturales que vehiculiza las relaciones de sentido territorial. Mientras se debate la categoría metacultural, es decir, lo que se dice sobre la cultura, el grupo reivindicativo de Malcasco elabora distintos nombres: Unidos por lo Nuestro y Los Malcasco, jugando primero con la ambigüedad de la inclusividad y exclusividad del posesivo plural de la primera persona, para luego reivindicar la relación del grupo con el sitio particular. Cuando rechazan la categoría indígena, simultáneamente aceptan el nombre de localidad (grupo de Saujil). Los topónimos (que generalmente están en las lenguas indígenas originales) son en sí mismos componentes significativos de los territorios ancestrales.

La discusión general sobre la reivindicación del patrimonio arqueológico en América del Sur ha tendido a identificar los aspectos colonialistas de estos procesos, imponiendo generalmente el paradigma occidental de “patrimonio” a objetos, sitios y seres que de otro modo se encuentran dentro de redes de significado locales (Ayala, 2014; Crespo, 2017; Ferreira, 2014; Franco, 2019; Gnecco, 2020, 2021; Haber, 2017, 2022a; Jofré, 2022; Jofré y Gnecco, 2022; Orlandi, 2022; Rivolta et al., 2014; Rodríguez, 2013). Una lectura rápida de la situación patrimonial en Saujil podría llevarnos a concluir que las acciones protagonizadas por profesionales de la arqueología y por funcionarios municipales y provinciales de las áreas de patrimonio y museo han influido determinantemente en la incorporación del discurso hegemónico que opera en sentido disciplinario (las ruinas son medios para conocer el pasado irremisiblemente ido) y posdisciplinario (las ruinas son susceptibles de mercantilización turística). Los actores locales reunidos en torno a la patrimonialización de Malcasco serían, así, marionetas cuyos movimientos y voces se originan en la voluntad de otros agentes hegemónicos no locales (la ciencia y el Estado). Como planteó Silvia Rivera Cusicanqui al proponer la palabra aymara ch’ixi, las vistas rápidas desde cierta distancia pueden transmitir un color homogéneo mientras que una vista cercana admite la composición fina de diversos tonos, por lo que se aprecia como tendencias homogéneas y abruptas termina siendo una cacofonía de mediaciones y negociaciones (Rivera Cusicanqui, 2010). Entendemos, así, que un análisis oblicuo de la situación nos permite lecturas independientes, negociadas y contrapuestas, aunque no necesariamente en conflicto con los deseos hegemónicos, al menos, hasta el momento actual de desarrollo de la situación. Una apreciación de los sentidos locales del territorio y del conocimiento nos introducirá en la posibilidad de una lectura relacional alternativa.

Territorio y sentido, conocimiento y vocalidad

Hemos comentado anteriormente la caracterización de andar memorias como modo local de patrimonialización, de acuerdo a la investigación realizada por una de las autoras de este texto (Vergara, 2018). Si bien en un amplio espectro de situaciones sudamericanas se ha reportado una diversidad de lugares donde se relacionan el caminar y la memoria (Curtoni et al., 2022; Fernández, 2019; Londoño Díaz, 2002; Roda, 2008; Silva, 2019; entre otros), en Saujil el andar por el territorio es una práctica que puede desarrollarse en soledad, aunque en más común que sea en grupo, incluso en familia. Las caminatas por el amplio campo en donde se asientan tanto Saujil como las ruinas, cubierta de una estepa arbustiva y un bosque abierto, atravesado de Oeste a Este por las escorrentías que socavan el suelo en cada creciente, ocurre bajo la tutela dominante de los cerros del Ambato al Este, con el cerro Manchao como figura prominente y, en los raros días de atmósfera más diáfana, el nevado de Aconquija hacia el Norte. Las hileras de piedra, los instrumentos de piedra piqueteada y fragmentos de cerámica, aparecen aquí y allá entre el arbustal de jarillas (Larrea divaricata). La relación con el territorio no es cartográfica sino corporal, es una relación directa entre cuerpos; lo mismo sucede con las ruinas. La gente está junto a las ruinas, cuerpo con cuerpo, sin necesidad de mediación narrativa ni intelectual. Las ruinas, al mismo tiempo, refieren al pasado, a habitares antiguos, del pasado provienen, pero están, insistimos, al mismo tiempo, cuerpo con cuerpo en el presente. La relación con las ruinas, entonces, es una relación directa y corporal con el pasado, simultánea. Ni las ruinas ni las otras cosas antiguas significan un pasado que no esté allí; por el contrario, las ruinas son el pasado, un pasado que no se ha agotado, que no es gramaticalmente perfecto, sino que sigue pasando. De ahí la importancia de andar, es decir, mover el cuerpo (este cuerpo propio y singular) entre los cuerpos de las ruinas (estos cuerpos concretos del pasado), para la construcción de la memoria local de un pasado concreto que todavía está aquí bajo nuestros pies y alrededor. Una y otra vez se subraya y prefiere el entrelazamiento físico del pueblo de Saujil con las ruinas frente al involucramiento intelectual implicado en la mediación burocrática, así como cómo se evalúa el proceso de presentarse ante el Estado como comunidad indígena.

Andar memorias, caminar el territorio hasta toparse con las ruinas, implica un conocimiento y una relación. O, mejor, un conocimiento relacional. Es la persona que anduvo entre las ruinas quien las conoce, es decir, quien ha pasado a estar en relación corporal directa y simultánea con las ruinas. Esa relación entre la gente y las ruinas es una relación en la que ambas partes están siendo (Kusch, 2000). Ni las ruinas ni la gente deberían estar fuera de esa relación que, como relación territorial, es una relación de cuidado recíproco. Se trata de una relación espaciotemporal, que provee de suelo al espacio-tiempo del habitar territorial. No es un sistema de ejes cartesianos en el que ubicarse tridimensionalmente. Es, en cambio, una superficie de suelo habitada y por habitar, que vincula a los habitantes con el territorio ancestral mediante el cuidado de la relación. “Ojo, no digo que no me creo descendiente, ni nada, porque yo sostengo que son nuestros antepasados”, dice Changa.

Es una relación, por añadidura, que produce subjetividad, la de quienes se relacionan y por lo tanto, forman parte de la comunidad territorial: gente, animales, plantas, paisaje, cerros, ruinas, pasado, poblados, dioses, etc. Dice Changa: “mi gusto personal siempre va por ahí, mis cosas, el ambiente donde yo vivo, quiero que tenga esa cuestión”, refiriéndose a las ruinas de Malcasco. Por ello es importante quiénes son los que cuidan las relaciones, pues quienes cuidan son los que están en la relación con aquello que cuidan. Cuidar el territorio, cuidar las ruinas, es lo mismo que habitar, que ser habitante, dueño y parte del territorio que se cuida, de las ruinas. Expresa Toto: ‘eh Roxana, sabes qué, ponele por lo menos, con una máquina, tierra en la entrada para que no lo hagan más mierda a los muros’. Porque como yo ya los había caminado, sabía que los estaban rompiendo”. Pues en el marco de las relaciones de cuidado y crianza mutua, todos los participantes de la conversación se subjetivan en ella. Es en esa red de relaciones que se entiende el conocimiento, aclara Changa: “Este lugar lo conoce el pueblo, lo conocen los lugareños, lo conocen los historiadores’ me dice, ‘lo conocen’”. Se trata no solamente de un conocimiento local, de un contenido local del conocimiento, sino que, de acuerdo a lo que hemos dado en llamar la gnoseología catamarcana, es toda una teoría del conocimiento en la cual el conocimiento no es meramente acerca de la relación, sino que es la relación misma (Haber, 2022b). Eso significa conocer con qué te estás relacionando. Dentro de la relación, con el tiempo, se llega a conocer con qué estás relacionado, así como en la relación terminas conociéndote. Actuar sobre el otro como si no estuvieras relacionado es “desconocer” (Haber, 2017; Londoño Díaz, 2012).

Las acciones emprendidas por el grupo en Malcasco parecen adoptar modos de patrimonialización ya recorridos por el Estado. Explícitamente los actores mencionan el caso de Shinkal que fue desmontado y, luego, reconstruido por la Municipalidad de Londres (Belén) en convenio con la Universidad Nacional de La Plata, en la década de 1990. El Pueblo Perdido de la Quebrada, por su parte, fue desmontado y excavado parcialmente por la Universidad Nacional de Catamarca en convenio con la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, en la misma época. Sin embargo, no hubo ninguna acción originada en el Estado provincial, ni en el municipal, ni en ninguna universidad respecto de Malcasco. Fue el grupo de pobladores locales que decidieron por su propia iniciativa y sin buscar autorización alguna, emprender la limpieza de las ruinas. Por otra parte, si bien la limpieza en sí buscaba asemejarse a las experiencias mencionadas, en el caso del grupo de Malcasco no hubo ninguna mediación de la relación disciplinaria con las ruinas: las ruinas no fueron comprendidas como un medio para conocer el pasado ausente, sino el pasado allí presente que se conoce en la propia relación de cuidado y limpieza. Por otra parte, el origen local de la patrimonialización de Malcasco, explícitamente eludiendo el sometimiento a la autoridad del Estado, e incluso evaluando la posibilidad de recibir una sanción por ello, no debería llevar a pensar que posiciona a las acciones de patrimonialización en antagonismo con el Estado, pues son vistas con satisfacción las propuestas de intervención del Estado provincial y/o municipal o de la universidad, a pesar de que estas no se verifican en la práctica. Similar actitud de mantener distancia sin confrontación se verificó respecto del conocimiento académico. A la propia Marcia, conocida localmente como la única profesional de la arqueología de la zona, y por lo tanto nacida y criada en Saujil, ya se le connota una posición hegemónica de conocimiento, al no ser invitada ni contactada a la hora de decidir la intervención patrimonial (aunque fue invitada a visitar las ruinas y los miembros del grupo Malcasco aceptaron amablemente ser entrevistados). Además, el grupo reconoce una relación ancestral con las ruinas, y el origen indígena de estas, pero rechaza la adscripción a la categoría de indígena tal como la propone el Estado multicultural. Como adelantamos en el análisis de los sentidos locales de lo indígena, los modos locales de ser indígena pueden o no recorrer las trayectorias propuestas por el Estado (Haber, 2007).

¿Asumen los actores patrimoniales de Malcasco el discurso hegemónico sobre el patrimonio? ¿Son, de alguna manera, marionetas de los supuestos epistémicos de la disciplina arqueológica o del Estado? La disciplina arqueológica ve las ruinas como restos materiales que, adecuadamente manipulados (es decir, bajo vigilancia disciplinaria) pueden contribuir a conocer un pasado en gran medida agotado. El grupo Malcasco, en cambio, se relaciona con las ruinas que son el pasado en sí mismo. Si el pasado fuera gramaticalmente perfecto, las ruinas no estarían allí. Las ruinas, por tanto, no son un medio para conocer algo más que las ruinas (el pasado), sino que son (en tiempo presente) el pasado mismo. Se relacionan con su pasado de manera directa y corporal al conocer (caminar) las ruinas, y limpiar la vegetación que cubre las ruinas ayuda a otros a andarlas y conocerlas. Tanto la disciplina como el Estado suponen un particular enfoque epistémico sobre las ruinas, y también la transformación de los supuestos disciplinarios en una tecnología posdisciplinaria: la transformación de los objetos de conocimiento en mercancías (Haber, 2011; 2015; 2017; 2022a). La patrimonialización de ruinas arqueológicas por parte del Estado (normalmente con la participación de la disciplina) tiene como único objetivo fomentar la expansión del mercado turístico (Gnecco, 2018; 2019). El grupo Malcasco, en cambio, si bien promueve la visita a las ruinas, su acercamiento al turismo tiene fines educativos y, en conjunto, la voluntad de ser conocido por gente de otros lugares de la misma manera que ellos, como escolares que visitan el Shinkal en Londres.

Por otro lado, es cierto que el grupo Malcasco adopta un modo de relacionarse con las ruinas que, si bien asentado en la práctica local de andar memorias, se desarrolla a partir de las antiguas experiencias patrocinadas por el Estado que conocieron en Londres (limpieza de la vegetación, reconstrucción de muros, creación y señalización de senderos para explorar los sitios). Si bien la diversidad modos locales de relacionarse con las ruinas en otros lugares de Catamarca están lejos de ser estudiadas en detalle, sí incluyen mediaciones ritualizadas practicadas de manera más o menos encubierta (Haber, 2023), muy diferentes a la limpieza de la vegetación de las ruinas. Al mismo tiempo, el grupo Malcasco elude abiertamente las normas estatales para el tratamiento de ruinas arqueológicas y, más aún, las categorías jurídicas estatales para relacionarse con lo indio.

Conclusiones

Durante la última década se ha visto un conjunto de transformaciones en las formas de articulación territorial del Estado, el capital, la ciencia y las localidades en torno a los procesos de patrimonialización. A primera vista, parece como si los antagonismos entre las localidades, por un lado, y el Estado, el capital y la ciencia, por el otro, estuvieran retrocediendo y las diferentes partes involucradas estuvieran asumiendo posiciones de mediación. Este podría ser el caso en muchas situaciones territoriales, y también puede explicar al menos parte de la situación de patrimonialización de Malcasco en Pomán. Pero, como hemos descrito anteriormente, muchas otras sutilezas y particularidades dan paso a una situación texturizada que admite otras lecturas (Orlandi, 2022; Rivera Cusicanqui, 2018). Como lo subraya el modelo de entramados territoriales, los antagonismos se desarrollan en términos de los sentidos con el territorio (no simplemente el sentido del territorio, sino los sentidos elaborados en relación con el territorio) de cada una de las partes incluidas. Los sentidos con el territorio o los agenciamientos territoriales, se elaboran localmente en una base cotidiana de relación entre la comunidad. Pero la comunidad no debe entenderse delimitada por una sociología antropocéntrica, sino como una amplia comunidad cósmica de seres que, incluidos los pobladores humanos, contiene también al paisaje, los animales, los dioses, los antepasados y otros seres territoriales. En otras palabras, es dentro de las relaciones que la comunidad existe como tal, pero también es dentro de las relaciones territoriales de crianza y cuidado que cada ser llega a conocer y ser conocido por los demás seres de la comunidad. Y es dentro de la relación donde termina siendo importante cuidar las ruinas. Ahora bien, las particulares formas de cuidar las ruinas, en la situación específica de Malcasco, son una novedad en la región. En otras situaciones, se ha registrado que la localidad evita los antiguos y los visita en rituales y/o festejos (Haber, 2023); en cambio la limpieza de la vegetación para admitir la visita de locales y no locales fue derivada de experiencias anteriores en Londres, según refiere el grupo Malcasco. Al mismo tiempo, esto no implica ceder ante el Estado en materia patrimonial, dado que el mismo grupo se niega a presentarse dentro de la categoría indígena tal como está regulada por el mismo.

En lugar de reclamar una posición aún más empoderada para el conocimiento académico hegemónico y nuestra propia capacidad para enseñar a otros sobre su herencia, insistimos en la apertura a la conversación y en ampliar nuestra capacidad para aprender de los demás (que incluso pueden ser locales de nuestra propia localidad). El enfoque situacional y relacional desarrollado en esta investigación pretende desentrañar las diferentes líneas de intervención patrimonial sobre una base territorial y situada, e incluir los saberes locales y los sentidos locales con el territorio, no sólo como un conjunto de contenidos sino principalmente como una aproximación teórica a cuáles son las relaciones, cómo estás deben ser y los sentidos del conocimiento, es decir como sedimento subyacente en la base de la comprensión de las intervenciones patrimoniales. Es a través de la lente de la teoría local de la relacionalidad que se evalúan localmente las relaciones adecuadas con el territorio, el paisaje, los ancestros, la cultura, las ruinas, en otras palabras, el patrimonio.

San Fernando del Valle de Catamarca, noviembre de 2023