Introducción

El equipo del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Secretaría de Cultura de la Nación) lleva a cabo desde hace más de 15 años la investigación, documentación, conservación y comunicación del patrimonio cultural de los sitios arqueológicos en el Parque Provincial El Chiflón y en la Reserva Provincial de Usos Múltiples Los Colorados (ambos en la provincia de La Rioja, Argentina). Este artículo da cuenta de los procesos y resultados obtenidos durante los años 2022 y 2023 durante las tareas de gestión del patrimonio cultural (Prats, 1998) implementados en la localidad de Amaná, ubicada en el departamento Independencia (provincia de La Rioja).

Cabe destacar que nuestra intervención fue a pedido de un funcionario del municipio de Patquía hace aproximadamente 10 años mientras trabajábamos en la gestión de la localidad Los Colorados, a 100 kilómetros de Amaná; además, en el año 2021 tuvimos un pedido explícito de algunos miembros de la comunidad. En consecuencia, dado que pudimos ampliar nuestro equipo de investigación, a fines del año 2021 realizamos un pre-diagnóstico a través de recopilación bibliográfica y documentación histórica. A partir del año 2022, establecimos los primeros contactos con la comunidad y el municipio. Al principio, coordinamos escenarios participativos escuchando múltiples voces; luego, con los primeros diagnósticos del trabajo de campo, guiamos actividades que la comunidad interesada buscaba promover; y en los últimos meses, fuimos apoyando sus propuestas, preservando la direccionalidad de las tareas del equipo que se armó entre los miembros de la comunidad.

Uno de los inconvenientes a los que nos enfrentamos al principio fue la escasa información acerca de su historia prehispánica y colonial, debido a los pocos antecedentes de investigación en la región (Falchi et al., 2011; Guráieb et al., 2015; Pastor y Boixados, 2016; Boixadós y Farbeman, 2021; entre otros). Por otro lado, en base al pre-diagnóstico, observamos que en Amaná existe una problemática latente vinculada a la emigración poblacional, principalmente de jóvenes, por la falta de oportunidades laborales. Amaná supo albergar en el año 1991, 274 habitantes (INDEC, 2010), pero actualmente posee solamente alrededor de 100. La comunidad vive del trueque, la venta de los productos de sus huertas (frutas y verduras), y del ganado (gallinas, vacas, ovejas, cerdos). Algunos pobladores se emplean en la minería (explotación de arcilla, baritina y fluorita), elaboran artesanías (cuero, lana) y en algunos casos viven del empleo público (escuela y enfermería) o como empleados de la empresa que abastece de electricidad al pueblo. Además, tienen problemas con el abastecimiento de agua potable y con el acceso al pueblo dado que se llega a través de un extenso camino de ripio (DiarioC, 2009; Infovallefertil, 2020; Nuevarioja, 2022). Por último, nos encontramos con un importante problema vincular -institucional y familiar- al interior de la comunidad y entre la comunidad y el municipio, haciendo muy difícil la coordinación para concretar un emprendimiento conjunto (entrevista a Pérez C., lunes 11 de abril de 2022).

A partir de estas problemáticas, nos planteamos como objetivo general transformar o resolver un aspecto de la realidad en la comunidad (Ander Egg, 1982; Montero, 2007) a través del patrimonio cultural. Los objetivos específicos fueron planteados en distintas etapas: relevamiento de la documentación de todos los elementos culturales (Batalla, 1987) para evaluar el estado de preservación, conservación y su puesta en valor; la investigación arqueológica y etnohistórica como base para la interpretación de los elementos culturales; el desarrollo de las siguientes acciones a partir de procesos dialógicos de enseñanza y aprendizaje grupales: a) establecer escenarios participativos (Chaadi, 2000), b) trabajar como equipo y en red, y c) adecuar la diversidad de saberes en un plan de interpretación para el uso público racional y sostenible del patrimonio. De esta forma, no sólo se busca acercar a los visitantes los valores culturales de forma ordenada y segura, sino, además, favorecer el bienestar de la población garantizando la conservación de manera sostenible y sustentable.

La localidad de Amaná

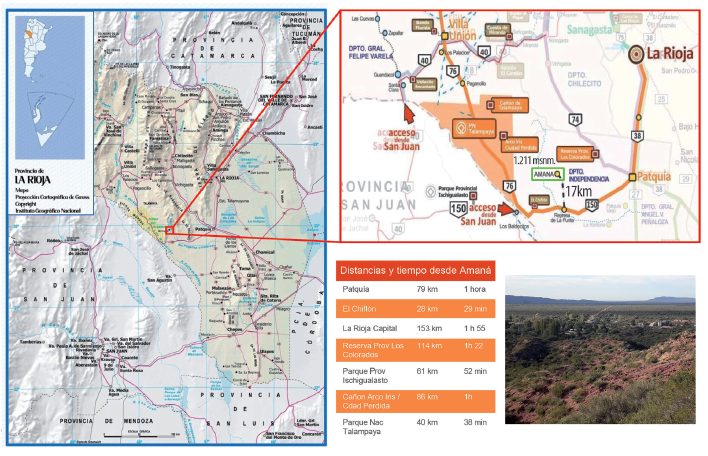

La localidad de Amaná se encuentra a 1211 msnm en una ecoregión de montes, sierras y bolsones de zona árida, clima seco y templado. Se ubica a 150 km de la capital de La Rioja y a 80 km de la localidad de Patquía (cabecera del departamento Independencia), a 60 km por RN 150 y luego 17 km por camino de ripio (Figura 1).

El área está asociada al sistema geológico cordillerano y serrano del extremo occidental del país; sus extensas laderas conectan con la Puna en el sector norte y con los altos andes del oeste. Presenta un clima seco y de cálido a fresco; las lluvias suelen darse en invierno y primavera. En este entorno natural abunda una vegetación arbustiva xerófila y en los márgenes de los ríos se pueden hallar especies de mesófilas o higrófilas. También hay bosques marginales de mimosoideas (por ejemplo, el algarrobo). Entre las especies de aves abundan el choique o suri y los loros barranqueros; los mamíferos más comunes son las maras, los guanacos, los zorros y los pumas. Los reptiles de la zona son las lagartijas, las serpientes (yarará ñata o chica y cascabel). La ubicación de Amaná es estratégica dado que se puede acceder desde allí al Parque Nacional Talampaya y al Parque Provincial Ischigualasto. Además de las características naturales de su entorno, Amaná es atractivo por conservar sus tradiciones culturales, por ser sede de una de las más antiguas e importantes fiestas religiosas en honor a Nuestra Señora del Rosario y también, por poseer en sus inmediaciones importantes sitios arqueológicos.

Por otro lado, en Amaná se identificaron sitios arqueológicos (recintos de molienda, grabados rupestres) con secuencias de ocupación que podrían ser del primer milenio en adelante y con una historia colonial vinculada, en cierta medida, a las mercedes de tierras que se entregaban a personajes de la gobernación de Tucumán, como la familia Brizuela en el siglo XVII (Boixados, 2005).

Es interesante destacar que, de forma espontánea y autogestionada, los habitantes de este pequeño pueblo decidieron hace unos años organizar un museo que muestra la historia del lugar, sus costumbres y sus creencias. Para ello, construyeron una pequeña sala junto a la iglesia y cada uno de los pobladores donó objetos que les resultaban significativos: materiales arqueológicos recolectados en la zona, objetos utilizados en el pasado para las tareas diarias, antiguas imágenes religiosas y reproducciones de documentos antiguos donde se menciona al pueblo, dado que fue una merced de tierras. El resultado fue la creación del museo Amanahao (denominado así por un cacique aborigen que vivió en este lugar) que fue inaugurado en diciembre del año 2011 (Patquiaturismo, 2011). Dado que no tuvieron asesoramiento de ningún tipo ni ayuda alguna, resultó ser una acumulación de objetos sin orden ni guión. Actualmente, nos encontramos con la tarea de realizar un inventario participativo para, en un futuro, reacondicionar la sala realizando talleres con la comunidad, en los cuales, se tomen las decisiones de forma conjunta de modo que resulte de interés para el turista visitar el museo.

La memoria histórica de Amaná cuenta con personalidades muy valiosas y queridas, entre ellos podemos mencionar a don Juan Albornoz, quien vivió siempre en la misma casa de Amaná, trabajando en la crianza de animales, doña Laurina Mercedes Ortiz, quien fue la mujer más longeva del pueblo alcanzando los 117 años durante la década de 1990. Ella, se destacó por el diseño y confección de tejidos y fue mayordoma de la iglesia durante muchos años (German y Scaglioni, 1998). Es, por lo tanto, de suma importancia el rescate de toda esta información resguardada en la memoria de las personas mayores de la comunidad.

Una recopilación general del patrimonio cultural de Amaná evidencia la importancia de su historia minera, e invita a profundizar estos temas, no sólo para contribuir al desarrollo turístico de la localidad sino también con el objetivo de aportar información relevante que colabore con la identidad comunitaria. En este sentido, Amaná hasta la década de 1990 tenía una actividad económica basada en la minería dada por sus riquezas minerales como arcilla, baritina (ideal para pigmentos blancos o pinturas) y fluorita. Sus diversos yacimientos minerales (ej. Las Mellizas y Los López) fueron fuente de trabajo para los pobladores, pero por diversas razones cerraron sus puertas o funcionan en la actualidad con pocos empleados. Los albergues en los que vivían los mineros conservan aún sus hornos de barro, pero el interior de las casas ha sido saqueado (German y Scaglioni, 1998).

Estas características, y el hecho de que últimamente Amaná comenzó a promocionarse como destino turístico, requirieron poner en valor los elementos culturales consensuados con los diferentes actores. Una vez logrado esto, fue necesario un plan de interpretación para que el visitante pueda comprender otros aspectos de esta singular localidad. Estas líneas de acción confluyen en la construcción colectiva de un plan de manejo sostenible de los recursos arqueológicos e históricos de Amaná.

Uso público e Interpretación del Patrimonio

El uso público tiene la finalidad de acercar a los visitantes los valores culturales de una forma ordenada, segura y que garantice la conservación, comprensión y aprecio de tales valores a través de la información, la educación y la interpretación del patrimonio. Los ejes para llegar al público se orientaron no sólo a qué contar, sino también, para qué contarlo; especificando a quién, sobre qué bien, para definir cómo lo vamos a contar, dónde y cuándo. Al respecto, Gándara (2015) establece una estrategia de comunicación enfocada en la educación patrimonial que denomina divulgación significativa, entendiéndola como una forma de interpretación o traducción del lenguaje especializado. En este tipo de espacios patrimoniales, la educación es no formal y sus objetivos educativos se orientan al desarrollo de las capacidades cognitivas de los visitantes (saber observar, comparar, relacionar, interpretar, etc.) a partir de algún eje temático (en este caso el cuidado del patrimonio).

Para su implementación se transforma el objeto de saber en un objeto de enseñanza; este proceso se denomina transposición didáctica (Chevallard, 2005), en relación a tres tipos de contenidos o ámbitos de aprendizaje: los de tipo declarativo (aprendizaje de hechos, datos, cronologías, biografías, estilos, épocas, etc.); los procedimentales (aprendizaje de técnicas, modos de vida, procedimientos, etc.); y por último, los actitudinales que buscan responder el para qué, de modo que le pueda interesar al público. Este proceso de transposición didáctica de los contenidos es trabajado desde un enfoque constructivista con el objetivo de lograr que el visitante haga conexiones con conceptos y objetos familiares, para dar significado a las experiencias del visitante y que sea capaz de conectarlas con lo que ya conoce. El aprendizaje sólo se produce si lo que hay que aprender es relevante, significativo para el que aprende (Ausubel, 2000; Homs, 2007). En relación con este argumento, la puesta en valor del patrimonio desde el valor educativo es fundamental para su preservación para contribuir al goce de la contemplación y comprensión de su valor y significado. Se busca desnaturalizar ciertas prácticas para finalmente, incluir valores de respeto y comprender la importancia de conservar y cuidar el patrimonio. Los contenidos educativos tienen en cuenta al público receptor, por eso, se busca diversificar los contenidos, para que sean lúdicos -pero formativos- relacionados con la vida cotidiana y los intereses de cada grupo de destinatarios.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la Interpretación del Patrimonio es una estrategia de comunicación que facilita experiencias significativas de los valores patrimoniales a un determinado público no especializado, este trabajo se enmarca dentro de la gestión del patrimonio desde la interdisciplinariedad (Torres, 2022b): intervienen la antropología, la arqueología, la educación, el turismo y la museografía, entre otras ciencias; esta articulación, al mismo tiempo, integra de manera dinámica y co-participativa las diversas voces de la comunidad para la puesta en valor del patrimonio como un modo de valorar los inter-saberes. En este marco, consideramos la gestión como un conjunto de acciones para transformar o resolver un aspecto de la realidad a través de los cuales se le da sentido a una forma de estar siendo en el mundo (Olmos y Güemes, 2009) a través del patrimonio cultural. Patrimonio, entendido como todo aquello que socialmente se considera digno de conservación como un proceso de invención y construcción social, activa y dinámica que rescata, reinterpreta y visibiliza elementos del pasado que tienen vínculo con la memoria colectiva, la identidad y el sentido de pertenencia a un territorio. Al respecto, Prats (1998) asocia el proceso de invención con la capacidad de generar discursos sobre la realidad y la idea de construcción social con los procesos de legitimación social.

Por su parte, Ballart Hernández y Tresserras (2001) aclaran que, si bien la gestión del patrimonio tiene como punto de partida la conservación, sirve a distintos propósitos para satisfacer alguna necesidad concreta, entre ellos disfrutar de sus valores. Éstos varían con el tiempo, serán salvados y traspasados a las futuras generaciones, estableciendo vínculos entre los individuos ya sea por su valor de uso (por ejemplo, económico, científico, etc.), su aspecto formal (es decir, la atracción que despierta en los sentidos y las emociones como, por ejemplo, lo estético), o por su aspecto simbólico porque nos pone en relación con un personaje o acontecimiento del pasado. En relación con esto, el uso público permite acercar al visitante para que aprecie dichos valores por medio de un plan de Interpretación del Patrimonio consistente en una estrategia de comunicación.

En esta dirección, la gestión involucra Investigación, Acción y Participación (IAP) (Alberich, 2008); este proceso conlleva enseñanza y aprendizaje grupales para la producción, reelaboración y retroalimentación de conocimientos del conjunto de actores participantes en una relación dialógica para realizar una acción transformadora de la realidad. Así, se torna necesario situar y territorializar las experiencias previas de las comunidades para diseñar herramientas de gestión conjuntas con todos los sectores involucrados para plantear objetivos, realizar un diagnóstico, llevar a cabo el análisis, su implementación y asesoramiento. Este trabajo de gestión, busca integrar y dialogar horizontalmente con los diferentes saberes (científico y popular) y una acción comunitaria con objetivos comunes que vinculan a los miembros entre sí, estableciendo decisiones, fortaleciendo lazos sociales, creando nuevos vínculos, construyendo poder social en la comunidad involucrada para ser capaces de comprender y actuar (Fernández García y López Peláez, 2008). De esta manera, que la comunidad alcance la autogestión de sus propios recursos es uno de los objetivos principales.

Siguiendo esta línea, es necesario definir el concepto de comunidad no como un ente fijo y estático, sino como un fenómeno social en movimiento dado que está siempre en el proceso de ser; es decir, es un grupo dinámico, histórico y culturalmente constituido que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas, en un aspecto y un tiempo determinado, y que genera colectivamente identidades, así como formas organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines (Montero, 2007). Entonces, teniendo en cuenta como base el sentido de comunidad que construyen sus miembros y la historia social que se va construyendo en ese proceso, este sentimiento de pertenencia es parte inseparable de la identidad y la cultura.

En este sentido, el concepto de cultura que mejor se adapta a este tipo de gestión es considerarla como una forma integral de vida creada histórica y socialmente por una comunidad de acuerdo con la forma particular en que resuelve o entabla relaciones con los miembros de su misma comunidad, con otros fuera de ella, con sus creencias y con la naturaleza (Garreta, 1999). Este concepto incluye la construcción del territorio o paisaje cultural (Conde y Izaguirre, 2013) en sentido amplio como espacio natural y cultural (Canziani, 2008; País Andrade, 2017). Dicho esto, la identidad se consolida, en parte, por las formas de comunicar, de una generación a otra, sus costumbres, creencias, bienes, valores y tradiciones. Estas manifestaciones se enriquecen a través de las producciones artísticas, científicas y educativas, entre otras. En consecuencia, la gestión y, en especial, las investigaciones antropológicas e históricas contribuyen a afianzar el sentido de pertenencia y a lograr mayores niveles de autonomía por parte de la comunidad.

Metodología aplicada

Para gestionar los elementos culturales, entendidos como aquellos recursos culturales que tienen un propósito social y no únicamente económico (Batalla, 1987), necesitábamos comprender cómo la comunidad considera a su patrimonio -qué quiere conservar, reinterpretar y visibilizar- y qué selección hace de los bienes que serán objeto de patrimonialización por los valores que se les otorgan y sobre la base del consenso social. Por esta razón, fue necesario realizar un primer diagnóstico, para avanzar en la construcción del conocimiento de manera colectiva, articulando los diferentes saberes (científico y popular) y producir nuevos conocimientos como resultado de esta dialéctica. Como etapa siguiente, se realizaron talleres específicos para identificar fortalezas, debilidades y líneas de acción que continuarán en etapas de retroalimentación con una gestión participativa de manera asociada, para finalmente realizar seguimientos y asesoramientos constantes, e ir conformando la autogestión (Sirvent y Rigal, 2012; Torres y Falchi, 2021; Torres, 2022a). Entendemos que de esta forma será posible lograr el equilibrio entre uso público, transformación y empoderamiento local para la conservación de los recursos arqueológicos e históricos que se ponen en juego.

Es común que un plan de interpretación siga un proceso unilineal: primero la documentación, luego la investigación y por último el uso público (Ballart Hernández y Tresserras, 2001; Izquierdo y Samaniego, 2004; Morales Miranda, 1992; UNESCO, 1982). Es decir, en la última etapa, después de un largo proceso se desarrollan las piezas de comunicación centrando la atención en la estética y la funcionalidad. Sin embargo, en este trabajo se utilizó otra metodología: el plan comienza desde las primeras etapas aplicando un método cualitativo de trabajo colaborativo entre los diferentes actores (investigadores, comunidad, municipio y visitantes) y en etapas simultáneas; es decir, se adopta un modelo espiralado de comunicación (Torres y Falchi, 2021). Esta herramienta utiliza un enfoque sistémico por etapas no unilineales que se van retroalimentando. Así, el proceso de trabajo se enfoca en resolver problemas, centrándose en este caso, en la comunidad interesada, de una manera colectiva y colaborativa. Esta modalidad se caracteriza por su trabajo experimental, en el sentido de ir planificando mientras se gestiona como parte del aprendizaje.

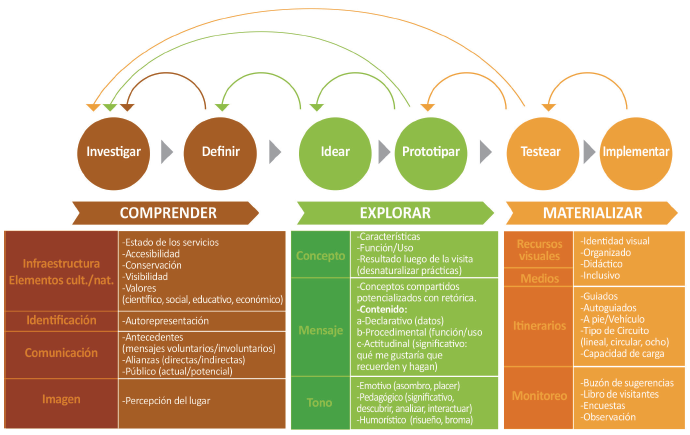

La primera etapa, fue comprender la situación en sus diferentes dimensiones de comunicación: por un lado, la infraestructura, entendida como el conjunto de los elementos culturales y naturales del territorio; también comprender la identificación de la comunidad con su patrimonio, es decir, la autorrepresentación de ese conjunto de atributos asumidos como propios. Por otra parte, buscamos estudiar la comunicación actual que se encuentra materializada en el conjunto de mensajes emitidos como propios ya sea voluntariamente o no. Y, por último, acercarnos a la imagen percibida, es decir la representación que se tiene sobre Amaná. Para todo esto, se documentaron los elementos culturales y naturales; indagamos con qué se identifica la comunidad, qué comunicación sobre el patrimonio se encuentra presente actualmente, e investigamos cuál es la percepción que puede llegar a tener el potencial turista. Con esta información de base pudimos explorar el concepto o tópico comunicacional como eje del plan de interpretación y el conjunto de mensajes que se materializarían en las diferentes piezas de comunicación y que van conformando el modelo espiralado (Figura 2).

El registro de datos se realizó a partir de la observación participante, entrevistas abiertas y semiestructuradas, la recopilación de documentos y testimonios de personas claves (artesanos, miembros de turismo aventura Amaná Extremo, personal de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario y del museo Amanahao, docentes de la Escuela Nº11 Mis Montañas Mineras, enfermería, pobladores dedicados a la gastronomía y vecinos locales), acompañado con la realización de registros visuales (fotografías y videos).

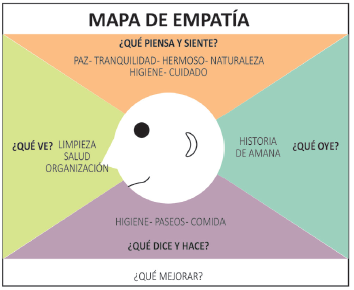

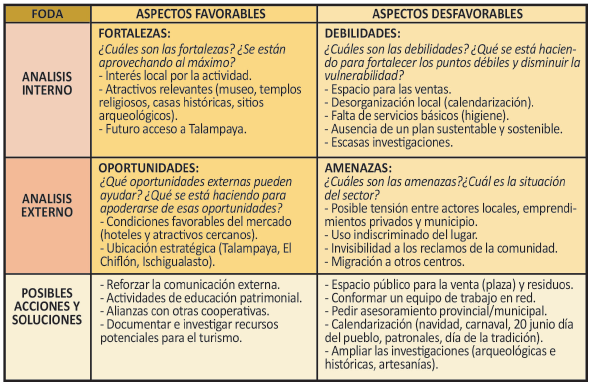

Para entender quién era quién dentro del entramado vincular, realizamos diagramas de parentesco y un mapa de actores; lo mismo efectuamos para el ámbito estatal mediante un organigrama. Los escenarios participativos fueron de utilidad para crear un mapa del territorio, debatir sus valores, qué y para qué comunicar. La matriz FODA (Figura 3) nos permitió comprender las fortalezas del territorio, sus debilidades y posibles soluciones; por otro lado, al no tener estudios de los turistas en la zona, las actividades del mapa de empatía (Figura 4) y la ruta del turista facilitaron en primera instancia acercarnos a las necesidades potenciales del visitante, y ponernos en su lugar para tener un conocimiento sobre su posible visión del mundo, necesidades y deseos. Asimismo, nos permitieron entender el comportamiento del turista antes, durante y después de visitar Amaná. A partir de los resultados, se obtuvo un primer diagnóstico para definir los problemas, valores y mensajes a trabajar; se realizaron talleres para generar grupos de debate de ideas y soluciones posibles (por ejemplo, pensar en una modalidad de trabajo vincular en equipo y red, definir circuitos turísticos, crear una marca visual, etc.).

Figure 3 Analysis of strengths, weaknesses, threats and opportunities carried out in one of the co-participatory workshops with the community.

El siguiente paso consistió en realizar los prototipos de manera co-creativa e implementar los de mayor aceptación y mejor funcionamiento. El beneficio de esta metodología espiralada es que permite balancear y entender las necesidades del público interesado con los demás actores involucrados. En esta instancia, en los talleres, se pensó en un concepto comunicacional empático con la comunidad y el visitante, una marca visual que los identifique, y los posibles circuitos turísticos que la comunidad estaba dispuesto a poner en valor. Definido esto, se asignó a algunos miembros de la comunidad la investigación del contenido de los guiones para los circuitos, como explicaremos a continuación.

El plan en acción

El plan de gestión e interpretación fue llevado a cabo en forma casi simultánea dentro del marco de una modalidad participativa involucrando diferentes actores (arqueólogos, antropólogos, comunicadores audiovisuales y diseñadores, comunidad local y turismo provincial y municipal). Se estableció una gestión asociada en 360°; es decir, mientras se documentaba se investigaba y se trabajaba en el uso público, este último, con el modelo de comunicación espiralado mencionado anteriormente. El plan de interpretación consistió en identificar qué podía ofrecer Amaná, el estado de los servicios, y qué elementos culturales querían ponerse en valor. En base a esto, se analizaron qué ofrecían otros pueblos, con el fin de diferenciarse de ellos y establecer posibles alianzas. También se pensó a qué público se podía dirigir, y se estudió qué mensajes estaban comunicándose desde Amaná para atraer a los turistas; esto serviría para delinear si seguir por ese camino o cambiar el mensaje al momento de trabajar la interpretación del patrimonio.

En primer lugar, teniendo en cuenta el autodiagnóstico mencionado anteriormente, se pudo tener un panorama de la situación antes de llegar a Amaná. Una vez allí, en el trabajo de campo, realizamos entrevistas para conocer sus intereses y necesidades y corroborar nuestras apreciaciones. Luego diseñamos un mapa de actores, definiendo aquellos que poseen una participación potencial en las acciones a ser llevadas a cabo en un proyecto. Entre éstos, se distinguen los actores claves, primarios y secundarios. Los actores claves son aquellos capaces de influir en el proyecto a través de sus habilidades, conocimientos o posición de influencia y poder. Por lo general, participan en la toma de decisiones. Los actores primarios son los que están directamente influenciados por el proyecto, aunque no tengan tanto poder de decisión. Los actores secundarios poseen una participación menor en el proyecto.

Así, el mapa nos ofreció información general para la identificación de los actores, sus tipos de relaciones e interés en el proyecto. Como resultado, identificamos que existían conflictos vinculares internos y con el municipio. Comprender esto, ayudó a formular opciones estratégicas sobre los actores específicos, determinar donde se necesitaba obtener más información, y entender qué actores no querían involucrarse. Cabe aclarar que este fue un mapeo inicial que progresivamente y de manera dinámica fue cambiando, y nos permitió a través de otras técnicas, como las entrevistas y la observación, profundizar las problemáticas vinculares.

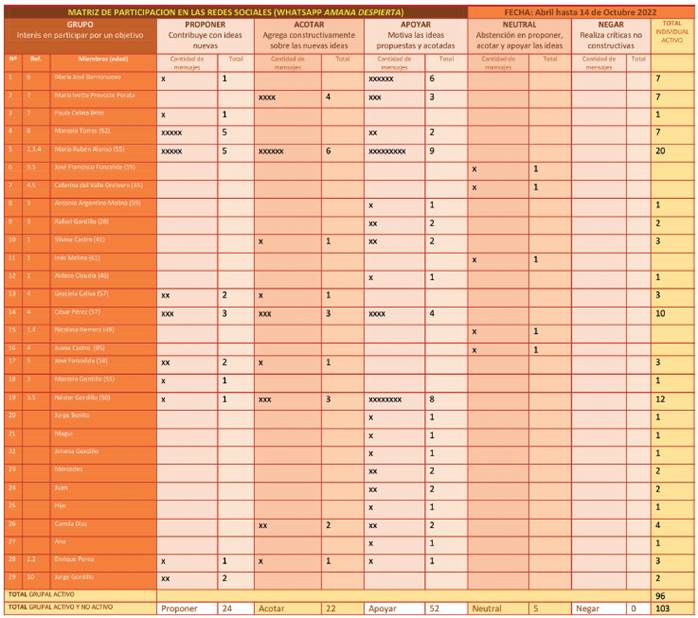

A partir de este primer diagnóstico, en los trabajos de campo se realizaron talleres co-participativos para la puesta en valor del patrimonio y se continuaron de forma virtual a través de las redes sociales (Facebook y principalmente, WhatsApp), monitoreando el grado de participación durante el primer año, realizando una observación etnográfica y empleando como instrumento una matriz de participación (Figura 5) para distinguir las funciones que va desarrollando cada integrante (Anzieu, 1971; Johnson et al., 1999).

Considerando una población de casi 100 habitantes, participaron un total de 28 sujetos. De 13 hombres, 8 expresaron sus edades que oscilan entre 40 y 60 años, 1 sujeto de 30 años y 1 persona mayor de 80 años; sólo 3 sujetos no mencionaron su edad. Entre las mujeres, participaron 15, 6 de las cuales manifestaron su edad entre 40 y 60 años, y 1 mujer de 80 años. De esta manera consideramos una muestra equilibrada que representa casi al 30% de la población.

La matriz de participación permitió identificar aquellos que proponen y contribuyen con ideas nuevas, los que acotan y agregan constructivamente, los que apoyan y motivan las ideas propuestas, los neutrales que se abstienen de proponer y acotar; y finalmente los que niegan o realizan críticas no constructivas. Como resultado, se logró, por un lado, una mayor información a partir de la participación de los actores; y, por otro lado, se destacó que hubo una mayor intervención de aquellos que no viven permanentemente en Amaná en relación con el resto. De un total de 28 sujetos interesados, se aportaron 62 comentarios activos de la siguiente manera: 12 comentarios contenían nuevas sugerencias, 12 acotaban sobre las nuevas propuestas, y 38 apoyaban. De los 28 sujetos, 21 participaron activamente, solo 7 se mantuvieron neutrales. No hubo ninguna negación. Cabe destacar la participación de 7 hombres y 3 mujeres que fueron los que más propuestas realizaron. Entre los que acotaban comentarios a las propuestas se contabilizaron 5 hombres y 3 mujeres; los que apoyaban las propuestas fueron 8 hombres y 9 mujeres; y sólo 1 hombre y 4 mujeres permanecían neutrales, es decir, no participaban. Identificamos de esta forma, las funciones o roles de cada uno de los integrantes.

A medida que teníamos las primeras propuestas y cierta base informativa empezamos a desarrollar el plan de interpretación consistente en comprender las dimensiones de la comunicación, designar a los miembros de la comunidad que querían investigar sobre las características de los elementos culturales, saber con qué bien ellos se identificaban, registrar qué y cómo comunicaban sus eventos y qué imagen perceptiva tenían ellos mismos del lugar. Después, en los talleres empezamos a explorar el concepto o tópico a comunicar, definir el mensaje con fines didácticos y el tono de comunicación (por ejemplo, que sea analítico e invite al descubrimiento y que sea interactivo). Finalmente, diseñamos y materializamos el material para que los guías de la comunidad puedan ir probando, ensayando y corrigiendo. Como se menciono anteriormente, la pregunta que fue guiando esté plan era para qué queremos decirle a quién, qué, sobre qué bien para definir cómo, dónde y cuándo.

En simultáneo, estudiamos las artesanías y la historia del pueblo y a documentar los artefactos y sitios arqueológicos. Las observaciones y entrevistas dieron cuenta de que Amaná es un territorio utilizado como soporte para diversas actividades (turismo aventura, torneos de fútbol, fiestas religiosas), entre ellas se destacan creaciones materiales y espirituales de uso local y de gran interés para los visitantes que no viven en el pueblo. Por ejemplo, la cartelería indicativa de sitios religiosos e históricos fue desarrollada por la comunidad. El sentido religioso y su tradición consolidan la identidad de Amaná. A partir de esto, se propuso a los interesados conformar un equipo de trabajo con la tarea de registrar los elementos culturales para evaluar, seleccionar y poner en valor.

Así fue que, acompañados por un miembro de la comunidad prospectamos el pueblo y las minas circundantes; con otro integrante recorrimos las proximidades del pueblo, su paisaje y riquezas naturales. También se encomendó a un miembro de la comunidad desarrollar una lista de los habitantes que estuvieran interesados en brindar diferentes servicios al turista. Por otro lado, a tres sujetos representativos de cada estación o parada de los sitios religiosos se les asignó la tarea de investigar y escribir sobre dicho lugar. Esto serviría para el uso público de un primer circuito turístico y el desarrollo de un guión para los guías y para la folletería. En relación con esto, se realizaron registros en fotos y videos, se diseñaron mapas, y se evaluó el grado y el tiempo de accesibilidad en las paradas elevadas del Vía Crucis (accesibilidad baja-tiempo 10 minutos), Cerro del Cristo (accesibilidad media-tiempo 20 minutos), Gruta Virgen de Salta (accesibilidad baja-tiempo 10 minutos).

Por otro lado, a partir de una técnica proyectiva realizada con los alumnos de la escuela pudimos conocer qué les gustaría conservar del pueblo, y comprendimos el rol que cumplen las instituciones y las costumbres como así también la invisibilización del pasado histórico del arreo de ganado o de los pueblos originarios que habitaron allí. Asimismo, a partir de estudiar la comunicación que realiza la comunidad para difundir sus actividades se comprendió que la misma se encuentra muy relacionada con las fiestas religiosas y la naturaleza. Algo para destacar es el especial cuidado que tienen por el medioambiente, según se advierte en los carteles de la plaza y en la folletería. Esto resultó importante para comprender líneas de trabajo para estudiar qué continuar y cambiar en la comunicación.

Algunas entrevistas evidenciaron que, a nivel interno, existen fracturas entre familias e instituciones, y en consecuencia sufren el aislamiento y la desarticulación para el trabajo en conjunto. Para recomponer las diferencias internas del tejido social se realizaron estrategias de intervención e identificación de palabras clave que reflejen los problemas que vive la gente de la región y así facilitar diálogos reflexivos entre los miembros de la comunidad. Por ejemplo, los conceptos de equipo, solidaridad y respeto son valores que muchos miembros de la comunidad identifican, y que practican en el club de fútbol Rosario Central de Amaná. En consecuencia, en los talleres se determinó no realizar una Comisión, sino un Equipo sin un orden jerárquico y en el cual se trabaje en red, de modo que los miembros puedan ayudarse unos a otros.

Preferimos el término equipo colaborativo en lugar de grupo, ya que un grupo es una organización jerárquica de liderazgo (ej. Comisión); en cambio, en el equipo, los objetivos y la información está a disposición, y son propiedad de todos con tareas flexibles e intercambiables (Barreiro García y Martínez Seij, 2020). Definimos a la red como una trama de relaciones, vínculos -familiar, amistad, comunidad- que potencian lazos de solidaridad entre las personas que comparten situaciones similares y posibilitan potencializar los recursos que poseen (Dabas, 2001). Por consiguiente, se remarcó que había que pensar en equipo para cumplir un objetivo en común, más allá de los problemas internos, y trabajar en red solidariamente para llegar a ese objetivo. Una de las frases que se mencionó coloquialmente en los talleres fue: “cuando se sale a la cancha los trapitos sucios quedan en el vestuario y se piensa en equipo para ganar el partido”.

Consideramos que la gestión del patrimonio, a través del turismo cultural, puede ser una oportunidad para restablecer vínculos internos y externos para sobreponerse a las diferencias, a partir de identificarse con un objetivo en común como equipo, respetando la heterogeneidad del mismo, pero con una tarea direccionada homogeneizada. Esto ayuda, además, al empoderamiento de la comunidad a nivel externo.

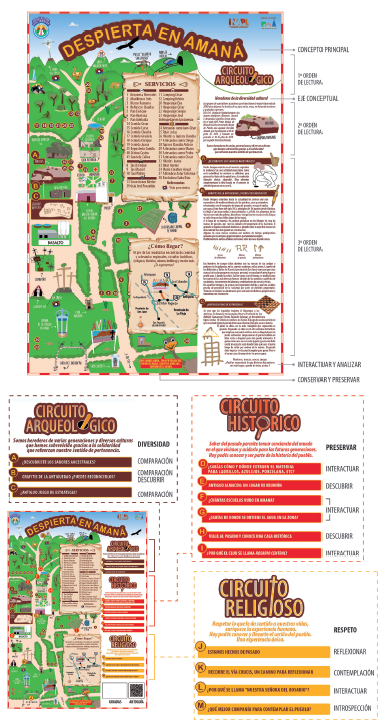

Para reflejar este común acuerdo, junto con la comunidad interesada se pensó en crear su propia marca y nombre en relación con lo que están viviendo y necesitando. De esta forma, el equipo ha sido denominado por ellos mismos “Amaná despierta”. Este mismo concepto comunicacional fue utilizado para guiar las piezas de comunicación interna y externa. A partir de este concepto se desarrollaron 3 ejes conceptuales que se desprenden del concepto principal y que servirían tanto a la población como al visitante: respeto al otro, reconocimiento de la diversidad cultural y preservación para la conservación del patrimonio.

Ahora bien, este contenido comunicacional se utilizó con retóricas persuasivas (por ejemplo, la comparación o la metáfora) para lograr la atención, recordación y una transposición didáctica que transforme el objeto de saber en un objeto de enseñanza acompañado de un tono comunicacional que permita analizar, descubrir e interactuar. En base a este trabajo conjunto, empezamos a materializar los primeros prototipos: carteles para preservar y difundir, publicidades, identificadores para guías, cartel autoguía, material didáctico, guiones, etc. En cada pieza están representados los tres ejes conceptuales: diversidad, preservación y respeto. Los subtítulos presentan un tono comunicacional que permite analizar, descubrir e interactuar. En cuanto al diseño de las piezas, se trabajó con tres jerarquizaciones de lectura para un orden de lectura ágil para su comprensión y orientación visual (Figura 6). A través de un subsidio del Fondo Nacional de las Artes en el año 2023, se imprimieron las piezas de comunicación y la comunidad se movilizó para su impresión, traslado y colocación de los carteles.

Figure 6 Communication pieces: map and one of the tourist circuits, designed with a hierarchical reading order.

Educación patrimonial

La puesta en valor del patrimonio contempla, entre otros, el valor educativo, fundamental para lograr concientizar a la población respecto de la importancia de preservar el patrimonio de la destrucción y abandono, y poder así legarlo a las generaciones futuras. El Estado nación, las provincias y sus municipios se ven en la necesidad de que las comunidades conozcan y cuiden su patrimonio, reconociendo su interés cultural, político, económico, social y educativo. Las escuelas locales cumplen la función de ser un vehículo importante para visibilizar el patrimonio entre las familias y por consiguiente en la comunidad. Por otro lado, existe una preocupación por las prácticas docentes para que acerquen a los estudiantes el patrimonio y lo conozcan, lo valoren y lo conserven; es decir, que les sirva como estímulo de reflexión sobre la variabilidad cultural y el respeto hacia todas las culturas.

Para llevarlo a cabo, las actividades escolares fueron abordadas desde una experiencia cualitativa, de corte exploratorio, realizado en el ámbito educativo no formal y con una perspectiva dialógica. En un primer comienzo, era necesario presentarnos tanto a estudiantes como docentes, y que comprendan cómo trabaja el investigador, específicamente el arqueólogo. Uno de los problemas del patrimonio es que se encuentra invisibilizado por parte de la comunidad; sumado a la escasa información arqueológica en el área hasta nuestra llegada.

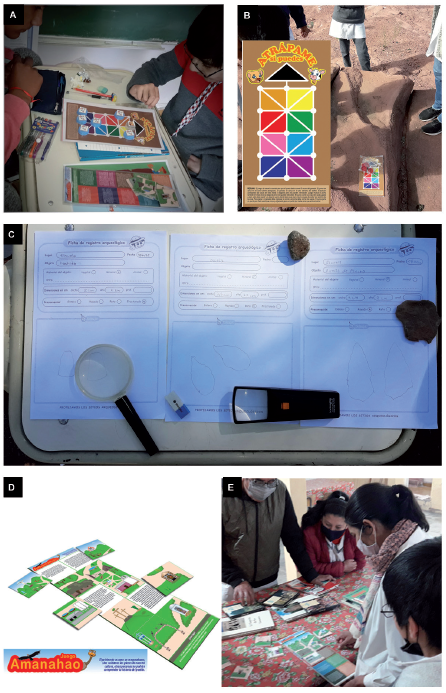

Respecto a la educación patrimonial no formal, en la escuela N°40 Mis Montañas Mineras se realizaron, tres actividades formativas, tanto colaborativas -para desarrollar y ver el proceso de las experiencias autónomas del equipo-, como cooperativas -para trabajar en grupos supervisado por el docente para ver los resultados. Todas las actividades fueron orientadas en base a los tres ejes mencionados (preservación, respeto y diversidad cultural) con el objetivo de que el conocimiento sea descubierto y transformado por parte del alumno (Johnson et al., 1999).

La primera actividad realizada, denominada “Ser arqueólogos por un día”, consistió en comprender el trabajo arqueológico y promover el respeto y el cuidado de los bienes patrimoniales como así también, comprender, disfrutar y apreciar la diversidad. Las etapas de esta actividad consistieron en: 1) explicar qué hacemos como arqueólogos en Amaná; 2) trabajar en grupo para realizar una práctica de excavación arqueológica (excavar, zarandear, registrar, clasificar e interpretar); y 3) debatir sobre lo que pone en peligro al patrimonio. Posteriormente, con los artefactos arqueológicos registrados se intentó interpretar qué ocurrió en el lugar y comprender que si una persona extrae piezas arqueológicas del contexto se pierde una parte importante de la historia.

La segunda actividad, consistió en que los estudiantes se lleven una tarea para realizar con sus familias en casa, la cual implicaba escribir una historia de Amaná e ilustrarla. Llegado el momento, los estudiantes realizaron la lectura de las historias acompañadas con sus representaciones. También se desarrolló una técnica proyectiva para saber qué les gustaría conservar de Amaná. Frente a la consigna de elegir elementos significativos para ellos, los dibujos y relatos de los alumnos mostraron una valoración hacia aquellos elementos que reflejaban la vida cotidiana y las tareas del campo. Estas actividades fueron importantes no solo para estimular la imaginación, la curiosidad y el conocimiento, sino también para sensibilizar y valorar sobre el cuidado del patrimonio de su propio pueblo.

Para la tercera actividad se diseñó un dispositivo formativo relacionado con la historia de Amaná: un rompecabezas con el mapa del pueblo, orientándose con lo que está escrito en el tablero para encastrar las piezas con ayuda de los compañeros. Este instrumento lúdico es útil para desarrollar un aprendizaje a través de la lectura y escucha entre los participantes; la ayuda visual permite comentar y dialogar entre los compañeros para armar el rompecabezas y comprobarlo según la demostración al colocar cada pieza. Por otro lado, al ser un instrumento que puede hacerse en equipo, se practica el aprendizaje colaborativo y permite la enseñanza entre ellos. Además, basado en la lectura, la escucha, el diálogo y consenso, se aprende sobre su cultura y el respeto (Figura 7).

Figure 7 Heritage education and educational games related to the history of the town. A) School activity. B) Visit to the archaeological site. C) Activity Archaeologists for a day”. D) and E) Town map puzzle.

La última actividad consistió, a modo de repaso, en entregar a cada estudiante una ilustración donde había un visitante que extraía artefactos, caminaba sobre los sitios arqueológicos y hacía grafitis sobre el arte rupestre. Los alumnos tenían que hacer un círculo sobre lo que pone en peligro el patrimonio cultural para luego debatir y reflexionar. Posteriormente, realizamos una excursión al sitio arqueológico con grabados rupestres; los motivos que se observan son un tablero de forma rectangular con cuadriculas en su interior, marcas de ganado y líneas consecutivas en el borde de la roca. El motivo rectangular se lo interpretó como un posible juego denominado por Alquerque, Juego Inca, Komikan (mapuches), Adugo (tribu Bororo en Brasil), Taptana, etc. según la región (Fernández Pintos, 2017). Es un juego de estrategia donde participan 2 jugadores; consiste en que una ficha que representa un animal (ejemplo puma) debe comer a 6 fichas que representan el ganado (ejemplo vacas). El puma se ubica en la zona triangular que representa su guarida. El ganado se ubica en el otro extremo del tablero. Empiezan avanzando las fichas-ganado en línea recta o diagonal; no está permitido retroceder. Luego mueve el puma también en línea recta o diagonal, pero puede retroceder. El puma come una vaca en cada jugada, y para esto debe existir un espacio vacío donde tiene que caer el puma luego de saltar por encima. El puma gana un punto por cada vaca que come, y el ganado gana un punto por cada vaca que entra al corral. A partir de este grabado rupestre se diseñó y materializó un dispositivo formativo para entregar a cada alumno. El uso de este material lúdico es importante para respetar y valorar la diversidad cultural. También permite desarrollar habilidades cognitivas como la anticipación, el uso de estrategias, agilizar la memoria visual, favorecer la ubicación espacial, fomentar habilidades de asociación, observación, análisis, y estimular la concentración (Figura 7).

Primeros resultados

Durante estos dos años, se llevó a cabo el uso público por medio de un plan de interpretación que se enmarcó con la aplicación de una gestión asociada o cogestión para luego transformarse en una autogestión. La cogestión empezó con un diagnóstico para informarse sobre la problemática a partir de escuchar las necesidades de la comunidad y diagnosticar el problema valorando la observación entre la gente y el entorno. Posteriormente, se plantearon los objetivos y un trabajo social con la comunidad para buscar conjuntamente posibles soluciones vinculares. Si no se trabajaba este último aspecto hubiese sido muy difícil continuar. Por eso, gracias a la voluntad de los actores protagonistas de este proceso se pudo continuar con la siguiente etapa, que fue la implementación de talleres con la comunidad, para trabajar el análisis de la situación, identificar el problema y buscar su viabilidad. De esta forma, se logró poner en valor y desarrollar piezas de diseño y comunicación para su uso público en un corto plazo gracias a una modalidad de trabajo integral.

Las repercusiones de las acciones realizadas hasta el momento son interesantes ya que los medios locales se hicieron eco del concepto comunicacional “Amaná despierta” y empezaron a visibilizar los elementos culturales del pasado. Por parte del municipio de Patquía se realizaron actividades de cuidado medioambiental. Los artesanos se enfocaron en desarrollar la comercialización de sus productos dentro del pueblo y, con ayuda de los agentes de turismo de la provincia, los turistas visitaron Amaná y visualizaron las actividades rurales de sus habitantes. Según la artesana Luisa, nos expresa que ellos mismos comenzaron a estudiar el manejo de los recursos, y a revincularse nuevamente entre los miembros de la comunidad (comunicación personal, lunes 8 de mayo de 2023). Entonces, lo que empezó con una gestión asociada de a poco se está transformando en una autogestión, logrando así una mayor autonomía (Figura 8).

A modo de reflexión

Como objetivo general, la gestión buscó transformar o resolver un aspecto de la realidad de la comunidad a través del patrimonio cultural; y como objetivos específicos, se propuso documentar los elementos culturales y hacer investigaciones de base para desarrollar un plan de interpretación del patrimonio. Dentro del marco de una gestión es posible canalizar y solucionar problemas aparentemente ajenos al patrimonio, y que, al visibilizar las fortalezas y oportunidades que tienen como comunidad, se convierten en un motor dinámico de desarrollo, no sólo en su valor económico sino también educativo, social, científico e histórico.

Sostenemos que es importante el trabajo interdisciplinario y un aprendizaje colectivo para comprender las necesidades y articularlas con la gestión patrimonial; nuestro rol de gestores consistió en ser facilitadores y guías, en brindar apoyo y pensar colaborativamente, promoviendo la diversidad de saberes. En Amaná no originamos un producto o servicio, sino que acompañamos a la comunidad en su desarrollo y articulación del tejido social y cultural. Aquí, la comunidad identifica sus problemas, define la orientación y promociona sus productos y servicios. Tanto en la modalidad de cogestión como en la autogestión buscamos una democratización participativa, integrando diversos saberes para lograr una rápida implementación del uso público. Entonces, la gestión asociada y la autogestión pueden verse como distintos momentos de un continuum, de un proceso estratégico según las problemáticas o etapas de trabajo con las que el gestor se encuentre (Torres, 2022a). Estos procesos no se dan de un modo claro y lineal, ya que los diferentes momentos se superponen, son dinámicos y se van redefiniendo como parte de la cultura.

La Interpretación del Patrimonio se fue construyendo a partir de diferentes enfoques interdisciplinarios (Torres, 2022b), de modo participativo para comprender las necesidades y articularlas con la gestión. Por ejemplo, fue necesario un enfoque social para comprender cómo afrontar las problemáticas vinculares; una mirada de la pedagogía y la museografía para construir una comunicación significativa en el marco de la educación patrimonial y también un enfoque desde el turismo para un desarrollo cultural sustentable y sostenible. Además, se requirió de los aportes de las investigaciones antropológicas y arqueológicas en relación con la gestión del patrimonio cultural.

Para agilizar el trabajo de gestión y el plan de Interpretación del Patrimonio, resultó útil hacer un trabajo integral de 360°; es decir, empezarlo desde el principio y no dejar el uso público como última etapa. Por eso, trabajamos de manera multivocal, buscando que la comunicación logre balancear las necesidades de los diferentes actores; se decidió realizarlo de forma espiralada para ir aprendiendo de los errores, y no de manera tradicional unilineal (emisor, mensaje, receptor). Ello implicó comenzar con la detección de las posibles necesidades del visitante y la diversidad de saberes que nos facilitó la comunidad, y de a poco se fue complementando este contenido con los resultados de las investigaciones arqueológicas y antropológicas, conformando una multivocalidad en la comunicación del patrimonio.

A futuro, se espera promover la diversidad de saberes, complementando con los resultados de las investigaciones. También se pretende difundir la cultura y la naturaleza del pueblo por medio de libros y cartillas de saberes, activar nuevamente el museo (actualmente se encuentra en la etapa de inventario participativo), mejorar la comunicación al público y, principalmente fortalecer el cuidado y la conservación del patrimonio debido al aumento del turismo, entre otras acciones.

Por último, este proceso estuvo animado por el interés de lograr un balance entre protección y uso público, y de generar las herramientas de manejo que permitan el aprovechamiento de los beneficios de su utilización a las comunidades que albergan los sitios patrimoniales. En consecuencia, la gestión contribuye al sentido de pertenencia y a lograr mayores niveles de autonomía y empoderamiento por parte de la comunidad. Paralelamente, se abre un campo importante de conocimiento arqueológico e histórico de áreas que, hasta el momento de inicio del proyecto, no contaban con trabajos sistemáticos previos.

Buenos Aires, 23 de abril 2024