Introducción

Los avances tecnológicos impactan en los sistemas de almacenamiento, conservación y disponibilidad de información producida en la ciencia y la tecnología a escala global. En la Arqueología, los métodos y herramientas digitales empleados en investigación condujeron a la proliferación de prácticas innovadoras que reconfiguraron la disciplina y abrieron un camino de reflexión teórica respecto a lo que se ha constituido como una Arqueología Digital. Consecuentemente, comenzaron a considerarse aspectos éticos, políticos, de accesibilidad y circulación del conocimiento (Richardson, 2018), temas incluidos en los debates sobre las Humanidades Digitales. En Argentina, como señalan Izeta et al. (2021), esta perspectiva se vio favorecida por políticas públicas que impulsaron la creación del Sistema Nacional de Repositorios Digitales-MinCyT (Unzurrunzaga et al., 2019) y la Plataforma Interactiva de Investigación para las Ciencias Sociales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (PLIICS-CONICET) (Leff y Pluss, 2015)1. Este escenario posibilitó la digitalización y la conversión de infraestructuras físicas en digitales, produciendo un cambio en la relación entre quienes investigan y sus objetos de estudio, pero también propició nuevos espacios de comunicación con públicos diversos. La iniciativa busca facilitar el acceso abierto a datos primarios para la investigación arqueológica y para la gestión del patrimonio y la difusión científica (Izeta y Cattáneo, 2016).

Aunque la digitalización de piezas y sitios arqueológicos en la práctica y en la comunicación de la Arqueología no es nueva, su intensificación generó consecuencias epistémicas, ontológicas y políticas de las que aún no se ha debatido en el contexto sudamericano (Izeta y Cattáneo, 2019), entendiendo que lo digital arrastra un determinado modelo epistemológico y formas concretas de representar el presente y el pasado (Pons, 2022). Como consecuencia, se abrió la posibilidad de ampliar las acciones de la Arqueología Pública al entorno digital. Esto ocupó un espacio de reflexión sobre la práctica cada vez más extendido y reforzado por la necesidad de comunicación durante la pandemia global del COVID-19.

¿Cómo afectan estas nuevas prácticas para entender las relaciones comunitarias, ahora de características on line y off line? ¿Cómo reacciona la Arqueología ante este potencial comunicacional? ¿Qué posibilidades tiene la tecnología para favorecer las interacciones entre profesionales y públicos? Estas preguntas son algunas de las que guían esta investigación al posicionarnos en la necesidad de una comunicación pública de la ciencia que promueva un escenario horizontal, inclusivo y colaborativo, constituyendo una cultura científica democrática (Cortassa, 2017). Esto es fundamental porque los públicos no son pasivos, al contrario, interpelan a quienes investigan, especialmente en este contexto de crisis de confianza que requiere la legitimación de sus prácticas, métodos y resultados, incluso de su financiación. Se espera que los distintos públicos sean cada vez más tenidos en cuenta, reconociendo las diversas realidades, entre ellas la desigualdad de acceso a los contenidos científicos y tecnológicos, derivada de diferentes factores de estratificación social como sexo, edad, educación o posición socio-económica (Polino, 2019). Este punto de partida que asumimos se distingue de la categoría de difusión, más ligada al modelo del déficit, que divulga el conocimiento de expertos para no expertos.

Hay una creciente reflexión sobre estos temas dentro de la Arqueología Pública, pero no sucede lo mismo con los trabajos teóricos en el subcampo de lo digital (Sokol y Salerno, 2021), evidenciándose un aumento de comunicación, pero no de evaluación y reflexión (Catto, 2021). Sin embargo, son esperables futuras investigaciones, ya que las tecnologías digitales revolucionaron la forma de procesar, compartir y acceder a la información arqueológica2. Tanto las páginas web, las redes sociales, como otros formatos digitales se sumaron como herramientas a la Arqueología Pública tradicional.

Al igual que en el contacto físico, el espacio digital tiene una variedad de canales (páginas web, redes sociales, plataformas, aplicaciones) y diferentes estrategias de comunicación e interacción, además de la multimodalidad, la representación tridimensional de objetos y las narraciones. De este abanico de posibilidades dentro de la Arqueología Pública Digital nos interesa destacar a los modelos 3D de piezas y sitios arqueológicos a través de diversas técnicas como escáner láser, drones, modelados tridimensionales y fotogrametría. Esta última es una técnica de reconstrucción 3D que permite obtener las propiedades geométricas de un objeto o una superficie a partir de fotografías (Moyano, 2017). El modelado basado en imágenes se presenta como una técnica sumamente accesible gracias a su menor costo, fácil acceso y sencilla implementación (Morita et al., 2019). Esta relativa accesibilidad de la técnica y su amplio campo de aplicación -ya sea en la conservación, investigación, comunicación y/o educación- (Roteta Lannes y Pupio, 2023) la convierte en un recurso con un potencial interesante. Las ventajas que brinda para compartirse por diferentes vías, en particular la web (Morita y Bilmes, 2018), amplía las posibilidades para que el patrimonio local se conozca y se genere responsabilidad social en su cuidado y puesta en valor. Asimismo, favorece el desarrollo de diversos dispositivos educativos y de comunicación adaptados a diversos públicos, como modelos 3D en la web o repositorios independientes, realidad mixta, exposiciones museográficas e incluso game engine (Almagro, 2003; Caro et al., 2015; Arévalo Vera et al., 2015; Charquero Ballester, 2016). Estas acciones promueven nuevas formas de representación del pasado (Sokol y Salerno, 2021) mediadas por la tecnología.

En este trabajo nos interesa indagar en los usos que tienen los modelos 3D en el campo de la comunicación de la Arqueología en la provincia de Buenos Aires. Pondremos el foco de atención en los proyectos marco en los que fue aplicada, los objetivos de la digitalización y los criterios de selección de las piezas, los software utilizados, los desafíos de gestión de datos digitales culturales, las estrategias de comunicación desarrolladas y las plataformas y redes utilizadas. Para ello, desde una visión de la Arqueología Pública Digital, analizamos los espacios virtuales donde los proyectos institucionales difunden sus trabajos a través del estudio de caso múltiple y la Etnografía Digital (Bárcenas Barajas y Preza Carreño, 2019). Bajo estas mismas categorías de análisis y buscando esbozar una propuesta de agenda futura, abordamos de forma preliminar la experiencia del proyecto Colecciones 3D del Programa Arqueología en cruce (Departamento de Humanidades, UNS) y del Área de Arqueología y Antropología Necochea (AyA).

Metodología

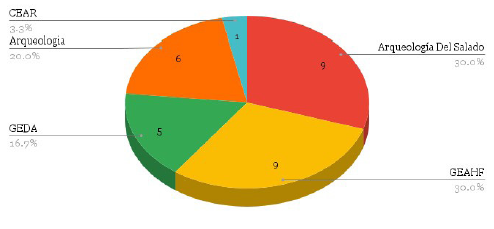

El uso de modelos 3D en la comunicación de la Arqueología bonaerense comenzó a difundirse en artículos y reuniones científicas, así como en redes sociales y páginas web. Ante esta emergencia, nos proponemos estudiar el papel que estos dispositivos ocupan en la comunicación de la Arqueología. Para esto se relevaron y analizaron los equipos científicos que los utilizan a partir de procedimientos complementarios entre sí, que nos ofrecen un abordaje más amplio del corpus de información a analizar. En este sentido, adoptamos el enfoque general de un estudio de caso múltiple (Canta Honores, 2021) tomando como unidad de análisis los grupos de investigación de Arqueología bonaerense que incursionaron en la digitalización 3D de objetos arqueológicos. Los equipos seleccionados (Tabla 1) fueron relevados previamente por Roteta Lannes y Pupio (2023). Estos perfiles académicos fueron considerados por ser cuentas institucionales que hacen uso de la fotogrametría y modelos 3D como herramienta en la práctica arqueológica y su comunicación. Sin embargo, desde la publicación de esa nota se observó un crecimiento exponencial en el uso de las redes como medio de comunicación de las prácticas científicas entre mediados de agosto y noviembre de 2023. Entendemos que esto se debió, principalmente, a las polémicas declaraciones políticas en contra del CONICET en el contexto electoral de ese momento3. Estas despertaron la preocupación y las respuestas de muchos espacios académicos, haciendo énfasis en la relevancia de la ciencia pública para la sociedad argentina. El ámbito arqueológico no fue la excepción, generando una presencia más activa en la comunicación pública de la Arqueología. Esto es relevante para nuestro análisis, ya que algunos grupos comenzaron a tener mayor presencia en las redes a partir de ese momento. En paralelo, otros equipos que ya hacían uso de las redes sociales se sumaron al uso de modelos 3D o a difundir propuestas de formación y talleres con nuevas tecnologías, permitiendo indagar al interior de sus agendas y líneas de trabajo.

Tabla 1: Equipos de investigación recuperados e incorporados al análisis. Fuente: elaboración propia.

| Equipos de investigación | Institución | Año de inicio |

|---|---|---|

| ArqueoLab-UBA | Instituto de Arqueología, FFyL, Universidad de Buenos Aires | 2018 |

| Arqueología Del Salado | Instituto de Arqueología, FFyL, Universidad de Buenos Aires | 1983 |

| Grupo de Estudios de Arqueología Histórica de Frontera (GEAHF) | Instituto de Arqueología, FFyL, Universidad de Buenos Aires | 2019 |

| Proyecto Arqueológico Quilmes (PAQ) | Secretaría de Cultura y Educación del Municipio de Quilmes | 2010 |

| Grupo de extensión y difusión del departamento de Arqueología (GEDA) | Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro | 2002 |

| Arqueología Rioplatense | Laboratorio de Análisis Cerámicos, Facultad de Ciencia Naturales y Museos, Universidad Nacional de La Plata | 1990 |

| Centro de Estudios Arqueológicos Regionales (CEAR) | Universidad Nacional de Rosario y La Plata | 2003 |

| División arqueología del Museo de La Plata | División Arqueología del Museo de La Plata | 2010/2015 |

| Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios (ProArHEP) | Universidad Nacional de Luján, Departamento de Ciencias Sociales | - |

Sobre este conjunto de datos proponemos, a partir de una triangulación de métodos, realizar un análisis interpretativo sobre múltiples fuentes de evidencias que incluyen la bibliografía académica publicada, las páginas web y las redes sociales donde circulan las producciones. Además, consideramos las percepciones y opiniones que integrantes de estos equipos poseen sobre el proceso de digitalización. Por un lado, se utilizó una etnografía digital (Bárcenas Barajas y Preza Carreño, 2019) sobre los entornos virtuales institucionales de circulación de estos materiales: Instagram, Twitter, Facebook, Youtube y Sketchfab, en los que se alojan los modelos 3D. Se realizó un registro hasta fin de noviembre de 2023 y se efectuó un análisis cualitativo para comprender el papel que los modelos tridimensionales ocupan en cada proyecto virtual para la comunicación. Se efectuó un estudio de contenido (Abela, 2002) para definir el tema de la comunicación (descripción de la pieza, del sitio arqueológico o de la técnica) y la presencia de la multimodalidad, reconociendo el lenguaje sonoro, visual, textual e icónico que suele caracterizar a estas plataformas. Dejaremos de lado las métricas de los perfiles, ya que buscamos centrarnos en el uso que se les da a los modelos 3D como dispositivos de comunicación de la ciencia y en las herramientas de difusión que se utilizan. Se realizaron también cuestionarios virtuales a referentes de cada equipo, buscando entender las decisiones tomadas en todo el proceso y los resultados alcanzados. Se trató de preguntas abiertas (Singer y Couper, 2017), con espacio para desarrollar las respuestas, en combinación con preguntas de opciones múltiples que, a su vez, contaban con espacio para completar o variar esas opciones. Las preguntas se enviaron mediante un cuestionario online auto aplicable (Google Forms) integrado dentro de los instrumentos de Google Drive. Esto nos permitió acceder a datos primarios derivados de las respuestas de los equipos de investigación y contrastar con aquellos obtenidos mediante la etnografía digital. A lo largo de la presentación de los resultados se describen por partes las preguntas realizadas (Ver Apéndice). De los nueve equipos relevados, siete respondieron de forma completa. Con ellos, obtuvimos datos concretos, junto con opiniones y percepciones respecto al proceso de digitalización de bienes patrimoniales arqueológicos y su comunicación.

El uso de la fotogrametría para la comunicación de la Arqueología bonaerense

Como señalamos, se registraron nueve grupos de investigación que incursionaron en el uso de modelos 3D de materiales arqueológicos. Una cuestión clave fue preguntarnos cómo y por qué se produjo este acercamiento a la digitalización 3D de bienes arqueológicos; cómo fue esa digitalización, cuáles fueron los objetivos de la misma, qué criterios de selección de piezas se utilizaron y cuáles fueron los software elegidos; y, por último, cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron en la gestión de estos datos digitales culturales generados junto con los objetos digitales 3D.

Equipos de investigación y uso de los modelos 3D

Tres de los nueve equipos pertenecen al Instituto de Arqueología (IA) de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) (Tabla 1). En primer lugar, ArqueoLab-UBA es un laboratorio especializado en análisis e investigaciones arqueométricas, tecnológicas y virtuales para el estudio, conservación, comunicación y puesta en valor del patrimonio cultural. Se destaca por su activa presencia en Instagram, Facebook, Twitter y Youtube, desarrollando contenido dinámico y actualizado. En lo referente a modelos 3D, sobresale el trabajo de patrimonialización del Cañón EB 1789 en San Antonio de Areco mediante su digitalización con escáner óptico (Acevedo et al., 2020; Staropoli et al., 2023). Luego, encontramos al equipo de Arqueología del Salado que estudia la vida de grupos cazadores-recolectores-pescadores que habitaron la zona durante el Holoceno tardío. Incursionaron, en una primera instancia, en el uso de las nuevas tecnologías a través de modelados para reconstruir a partir de fragmentos cerámicos las características que tuvieron las vasijas completas. En 2018, una becaria doctoral se introdujo en la fotogrametría, ampliando sus márgenes de acción, sin necesidad de depender de la asistencia técnica de otros profesionales y profundizando en reflexiones en torno a lo digital (Sokol y Salerno, 2021). Como señala Olivia Sokol, el hecho de su formación específica en esta temática:

(...) brindó la capacidad de digitalizar materiales en el terreno (…) ampliando nuestra perspectiva para incluir la digitalización de plantas de excavación o sitios. Al mismo tiempo, la posibilidad de digitalizar nos permitió explorar nuevos formatos digitales para integrar en nuestra web y redes sociales, así como considerar la creación de modelos impresos para trabajar con diversas escuelas y públicos (…) (Arqueología del Salado, noviembre 2023).

Sus modelos se encuentran disponibles en la plataforma Sketchfab y difunden sus trabajos en su página web y redes sociales, Instagram y Facebook. El tercer equipo es el Grupo de Estudios de Arqueología Histórica de Frontera (GEAHF) que estudia la configuración fronteriza desde finales del siglo XVIII hasta fines del XIX. Este equipo avanzó en el uso de la tecnología digital, como la introducción de drones para la digitalización del terreno y la creación de Modelos de Elevación Digital, favoreciendo la identificación y el análisis de rasgos y huellas de fuertes y fortines que serían apenas perceptibles desde el nivel del suelo (Raies, 2021; Ravazzola et al., 2021). Además, sumaron la digitalización de piezas de la colección Batalla de La Verde y el sitio Fortín El Ciudadano mediante fotogrametría para su estudio y puesta en valor. Estos modelos se encuentran disponibles en Sketchfab (Raies et al., 2022) y, junto con material audiovisual de los sitios y contenido sobre la práctica arqueológica, favorecen su comunicación en su página web y sus redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook. Tal como señalan, el uso de la fotogrametría para el estudio y puesta en valor de las piezas fue una decisión estratégica que les permitió:

(…) no solo preservar de manera digital estos elementos históricos, sino también facilitar su acceso y aprecio por parte del público en general. Un aspecto clave de esta iniciativa es la creación de una base de datos digital de libre acceso. Al optar por hacer esta información accesible al público, no solo estamos contribuyendo a la transparencia en la investigación arqueológica, sino que también estamos democratizando el conocimiento y ofreciendo a un público más amplio la oportunidad de explorar y aprender sobre nuestro patrimonio cultural (…) (GEAHF, noviembre 2023).

Por su parte, el Proyecto Arqueológico Quilmes (PAQ) se conformó en 1995, se disolvió en 2002 para volver a organizarse en el año 2010, ampliando las líneas de trabajo con la creación del Programa de Arqueología Prehispánica. El equipo realiza trabajo de campo, además de actividades de extensión educativa, talleres arqueológicos, charlas de divulgación y recorridos en escuelas del municipio con una “valija viajera” (Capparelli et. al., 2008). Además, comunican sus propuestas en redes sociales, especialmente en Facebook e Instagram. En cuanto a los modelos 3D, realizaron un trabajo de reconstrucción del casco de una estancia colonial (Vázquez y Díaz Pais, 2014). Para la realización de este trabajo se formaron en la técnica de modelado 3D en una institución europea. Sin embargo, por no contar con recursos propios, este trabajo de digitalización se pudo mantener pero con ciertas dificultades.

En la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN), se encuentra el Grupo de extensión y difusión del Departamento de Arqueología (GEDA) que incluye modelos 3D destinados a la ejecución de actividades educativas, talleres y prácticas, desarrolladas con escuelas (Steffan et al., 2020). A partir de encuestas observaron el interés por acceder a restos materiales recuperados en excavaciones desarrolladas por diferentes equipos de investigación del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano-CONICET (INCUAPA-CONICET). Entonces, “con el objetivo de favorecer la accesibilidad al patrimonio arqueológico y paleontológico, surgió la propuesta de incorporar la técnica de modelado 3D por medio de la fotogrametría de restos e incluirlos como una herramienta de enseñanza-aprendizaje en los talleres” (GEDA, noviembre 2023). Los resultados de su trabajo se encuentran cargados en el perfil de Sketchfab del INCUAPA-CONICET. Además, utilizan las redes sociales Instagram y Facebook, para difundir cómo y qué se investiga en esta institución.

En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) también trabajan equipos que desarrollan modelos 3D de piezas y sitios arqueológicos. Tal es el caso de Arqueología Rioplatense del Laboratorio de Análisis Cerámico (LAC) de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP). Este equipo trabaja desde 1989 en la Arqueología prehispánica de los partidos de Magdalena y Punta Indio y, desde el año 2017, sumaron el partido de Berisso. En el año 2011 iniciaron el trabajo de digitalización 3D, especialmente aplicado a la reconstrucción de la morfología cerámica y, en el año 2017, comenzaron el relevamiento de estructuras habitacionales de estancias (Ghiani Echenique et. al., 2014; Ghiani Echenique et. al., 2017; García Lerena, 2021; García Lerena et al., 2022). En sus respuestas señalan que incorporaron este trabajo “(...) a partir de preguntas concretas de investigación vinculadas al abordaje de las distintas materialidades y problemáticas arqueológicas, así como del interés en el registro y la divulgación del patrimonio” (Arqueología Rioplatense, noviembre 2023). Para ello, utilizan activamente Youtube, Facebook4 e Instagram, así como también brindan acceso a sus digitalizaciones tridimensionales en Sketchfab. También en la UNLP y en la Universidad Nacional del Rosario, el Centro de Estudios Arqueológicos Regionales (CEAR) estudia las sociedades pasadas en diferentes sectores del Área Ecotonal Húmedo-Seca Pampeana (AEHSP), especialmente en el Sistema de Ventanía (Oliva et al., 2015). Se acercaron a la digitalización utilizando un escáner 3D (Sense) pero, dadas las limitaciones técnicas, iniciaron el trabajo con fotogrametría aérea y terrestre para sitios y objetos arqueológicos. Comunican su trabajo a través de sus redes sociales, como Instagram y Facebook. Finalmente, la División de Arqueología del Museo de La Plata tiene un largo desarrollo de proyectos de digitalización con diversas técnicas5 desde fines de la década de 1990, con una formación inicial informal a través de bibliografía internacional, softwares comprados en el exterior y cursos on line. Esta actividad la realiza Diego Gobbo, técnico de la división. En el marco de su labor se realizaron varios trabajos sobre piezas de sitios de la provincia de Buenos Aires y otros sitios de Argentina a cargo de quienes investigan en la institución6. Es importante destacar que, además, la División está desarrollando y poniendo en marcha el Repositorio Culturalis para la preservación, recuperación y digitalización de las colecciones de la institución (Bonomo et al., 2023).

El Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios (PROARHEP) del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) implementó nuevas tecnologías como drones, fotogrametría, entornos virtuales e impresiones 3D para la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico. Realizaron la reconstrucción y recreación tridimensional de las baterías costeras y de la batalla del 20 de noviembre de 1845 en Vuelta de Obligado. Si bien el objetivo fue la representación del sitio y su interpretación para diferentes públicos, también surgieron nuevas preguntas arqueológicas (Raies, 2021). Tienen una activa presencia en Twitter, Instagram y Facebook para difundir sus actividades.

En general, tal como señalan integrantes del GEAHF “el uso de esta técnica representa un paso crucial hacia adelante en la convergencia entre la tecnología moderna y la preservación cultural, brindando beneficios tanto a la comunidad académica como al público general” (GEAHF, noviembre 2023). Sin embargo, y a pesar del reconocimiento de estos proyectos, solo tres equipos señalan que los pudieron sostener en el tiempo. El resto solo lo hizo de manera discontinua o con obstáculos. Esto se debe, principalmente, a la necesidad de recursos económicos y a la posibilidad de institucionalización del proyecto con formación de recursos humanos, tema que abordaremos más adelante.

Por último, si bien no se encuentran dentro de los equipos relevados en este trabajo de análisis, nos parece interesante mencionar al Laboratorio de Tecnologías Multimediales (LTM) de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y al Laboratorio de Ablación Láser, Fotofísica e Imágenes 3D -Centro de Investigaciones Ópticas (LALFI-CIOp). Ambos laboratorios de la provincia de Buenos Aires asumieron un rol relevante en la formación, transferencia y acompañamiento a museos en el acceso y la aplicación de estas nuevas técnicas multimediales de digitalización y creación de entornos virtuales y realidades mixtas. Se presentan como espacios de crecimiento e intercambio que pueden nutrir e incentivar este tipo de iniciativas, como fue el caso del Proyecto Colecciones 3D, que detallaremos más adelante.

Digitalización: objetivos, criterios de selección de las piezas y software utilizados

Con diversas trayectorias institucionales, los grupos aplicaron técnicas de digitalización, reconstrucción y modelos 3D para generar imágenes tridimensionales. Para comprender y contextualizar estas prácticas consideramos que la organización de este tipo de proyectos tiene, al menos, dos aspectos que deben ser abordados paralelamente. Uno, de carácter epistemológico, implica considerar los objetivos que lleva a la digitalización de piezas y sitios arqueológicos y, luego, específicamente en el caso de los objetos, definir los criterios de selección. Otro, de carácter técnico, que incluye la formación de recursos humanos especializados, la elección de software específico y equipamiento.

Respecto al objetivo, se destaca que las personas encuestadas eligieron en primer lugar la investigación como la principal finalidad que motivó la digitalización de las piezas (N=6). Luego, cinco de los equipos mencionan la inclusión de estos modelos en proyectos de comunicación y de educación y, en menor medida, para la divulgación y la difusión de piezas y de sitios arqueológicos (N=4). Es interesante señalar que la conservación de las piezas fue mencionada por tres equipos. Sin embargo, cuando se solicita definir sobre los criterios para la selección, se destacan dos: el interés académico (N=7) y la conservación de la pieza o sitio (N=6) y, en tercer lugar, el potencial comunicacional de los materiales (N=5). En menor medida, pueden encontrarse la decisión de digitalización por su relevancia estética (N=3) y las posibilidades técnicas para la realización del modelo (N=1). Entonces, la fotogrametría aparece como una metodología que al mismo tiempo colabora con la investigación de un sitio o de los materiales arqueológicos, así como con su preservación y comunicación.

Otro tema para reflexionar son los aspectos técnicos. Con el avance de las tecnologías se simplificaron los procedimientos y desarrollaron diferentes software para registrar tridimensionalmente (Charquero Ballester, 2016). Estos nuevos procedimientos incorporan la tecnología Structure from Motion, que permite correlacionar las imágenes de forma más sencilla y automática, generando geometrías con miles de polígonos. Así, a partir de varias imágenes 2D tomadas desde distintos ángulos y solapadas, se obtiene una nube de puntos dispersa de la geometría del objeto. Posteriormente, utilizando programas especializados, se procede a una densificación de la nube y a un mallado a través de la interpolación de puntos y la texturización 3D. Existen varios software que utilizan principios de fotogrametría, entre los cuales podemos distinguir tres categorías: software de escritorio, software libres con servidores remotos y software de restitución 3D libres y de código abierto (Charquero Ballester, 2016).

Según los cuestionarios, la mayoría de los equipos usan Agisoft Metashape (N=4) y, en menor medida, Agisoft PhotoScan (N=1) y Visual SFM (N=1). Los dos primeros, al ser software que requieren licencia, resultan muy costosos. No obstante, debido a ser muy intuitivos, fueron los más elegidos debido a la posibilidad de adquirir una licencia educativa más accesible. Por su parte, Visual SFM es un software de código abierto que permite realizar reconstrucciones 3D a partir de imágenes 2D. Para el postprocesado, destaca el uso de software libres y de código abierto como Meshlab7 (N=3) y Blender8 (N=4), de bajo costo. En otros casos, se utilizó Google Sketch UP (N=1), Artec Studio (N=1) y programas de diseño gráfico como AutoCAD o Corel draw (N=1) para completar las reconstrucciones.

Por último, en cuanto al flujo de trabajo inherente a la digitalización, nos interesó indagar sobre el uso de protocolos que guíen el trabajo. Aquellos que respondieron de forma afirmativa (N=4), señalaron que, en algunos casos, realizaron protocolos propios basados en su experiencia de aprendizaje, trabajo previo y bibliografía afín. Estos protocolos, sin ser un producto escrito y formal, les permitieron avanzar en la obtención y procesamiento digital de datos, y socializar el uso de la técnica al interior del grupo. Otros equipos siguieron las recomendaciones disponibles para la captura de imágenes, los manuales de los software e indicaciones de manejo de metadatos, así como también contaron con el asesoramiento de expertos en virtualización y modelado tridimensional, como el caso de Arqueología Rioplatense. Este grupo, para la reconstrucción de vasijas cerámicas, también siguió los lineamientos de Irujo Ruiz y Prieto Martínez (2005), a partir de los cuales construyeron una guía metodológica del proceso (Ghiani Echenique y León, 2014). Aquellos grupos que respondieron de forma negativa (N=3) coinciden en señalar la utilidad que implicaría contar con algún tipo de protocolo que brinde propuestas de acción. Una formalización y estandarización de estas experiencias permitiría nutrir y agilizar la labor.

Desafíos de la gestión de datos digitales culturales

A pesar de los avances y las grandes ventajas que ofrecen las diversas técnicas de digitalización para generar modelos 3D, a través de la propia práctica y de los cuestionarios se evidencian obstáculos durante el proceso de digitalización. Entre los desafíos de la gestión de datos digitales culturales, reconocimos seis problemas recurrentes: el almacenamiento de los objetos virtuales, la catalogación e interoperabilidad de datos, la obsolescencia tecnológica, la necesidad de ciertos recursos para poder desarrollar estos proyectos (económicos, humanos, etc.) y de formación, así como también la sobreabundancia de información que puede resultar contraproducente para nuestros objetivos de investigación y/o comunicación. Los equipos señalan tres aspectos que configuran los mayores escollos para el desarrollo de un proyecto de digitalización 3D de piezas y sitios: recursos (N=6), formación (N=5) y almacenamiento (N=4).

Respecto al primer punto, a pesar de las enormes potencialidades de la fotogrametría, los software y las plataformas van cambiando y es posible que muchas de las producciones actuales sean obsoletas en pocos años. Si bien solo dos señalaron a la obsolescencia tecnológica como un desafío, esta es una cuestión fundamental, ya que la tecnología sigue una evolución constante e imparable que obliga a la actualización y formación continua (Charquero Ballester, 2016). Entonces, son necesarios recursos de cierto costo inicial, además de reservas para recambio y actualización. Resulta fundamental que los proyectos sean institucionales, con recursos económicos y humanos. Sin embargo, quienes llevan a cabo la digitalización 3D no siempre se dedican exclusivamente a ello, y costean con tiempo y esfuerzo extra tanto su formación como el proceso de digitalización. Esta formación en Arqueología Digital y, especialmente, en la realización de modelos fotogramétricos o reconstrucciones 3D debería incorporarse en la formación de grado y posgrado9.

Uno de los principales desafíos de la gestión de datos digitales culturales es el almacenamiento de los objetos virtuales. Estos, idealmente, deberían abordarse de manera institucional (Ávido y Vitores, 2019), pero también deben tenerse en cuenta las dificultades para obtener financiamiento y para contar con una plataforma de respaldo. En este mismo sentido, otro gran desafío es la catalogación e interoperabilidad de datos (N=2). Resulta imperioso el desarrollo de un protocolo o una metodología común para abordar la digitalización 3D por medio de fotogrametría, el modelado 3D y la gestión de datos y metadatos que garanticen la transparencia científica. Esto permitiría, una mejor comunicación entre proyectos e interoperabilidad de datos, además de una mayor rigurosidad científica, habilitando un criterio de autenticidad (Ledesma, 2021) y desarrollando un plan de gestión de datos en línea con los principios FAIR (Findable, Accesible, Interoperable, Reusable). Asimismo, importa reflexionar sobre la necesidad de brindar acceso, a través de los metadatos, al contexto de producción y contexto de conservación de estas nuevas colecciones virtuales.

Finalmente, otro desafío a tener en cuenta es la sobreabundancia de oferta informativa para la comunicación a diferentes públicos. Las redes sociales favorecen la circulación de un importante caudal de información sobre ciencia que puede generar la saturación, el desinterés y la desinformación derivada de las dificultades de selección de datos. En este sentido, consideramos importante remarcar la necesidad de proyectos y plataformas institucionales que alberguen contenidos científicos confiables (Ravazzola et al., 2021).

La comunicación pública de la ciencia en Buenos Aires: el uso de modelos 3D

La masificación de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’S) permite nuevas formas de interactuar con los públicos. Según Fayard (2004), las TIC’s provocan un salto cuantitativo y cualitativo para comunicar ciencia al conectar a las audiencias dispersas. Cada vez más equipos de Arqueología utilizan páginas web, redes sociales y aplicaciones para comunicar y generar un compromiso con la ciencia abierta, al mismo tiempo que favorecer la participación y co-creación de contenidos (Fredheim, 2020). En la provincia de Buenos Aires se intensificó la producción de contenidos digitales para comunicación en consonancia con el aumento de consumo de información científica por Internet. La última encuesta Nacional de Percepción pública de la Ciencia (2021), indica que es la segunda elección de los públicos después de la televisión y que su relevancia se fue intensificando desde el primer relevamiento en 2003 (Balsells et al., 2022). Por su parte, el consumo de Internet no es homogéneo, es menos dinámico en los segmentos de mayor edad (a partir de los 55 años) y más acentuado entre jóvenes y jóvenes-adultos/as; por otra parte, el consumo de información especializada por este medio aumenta con la escolaridad. La encuesta también señala que las redes sociales son una fuente habitual de contenidos científicos para un cuarto de las personas encuestadas en Argentina, mientras que una proporción similar las emplea ocasionalmente y la mitad restante no las usa para informarse sobre ciencia y tecnología. Las personas encuestadas emplean, en promedio, dos redes sociales como fuentes de contenidos científico-tecnológicos, siendo Facebook y YouTube las más utilizadas, le sigue Instagram y, finalmente, WhatsApp y Twitter. También el uso de redes para la búsqueda de información científica es más dinámico entre las personas con estudios superiores y muestran una caída en el uso de las redes después de los 55 años.

Tanto Internet como las redes sociales son canales importantes de la Web 2.010 para comunicar ciencia. Este potencial se debe, principalmente, a las características intrínsecas de Internet y los alcances de sus herramientas de comunicación. Las redes sociales son útiles para comunicar ciencia en Internet, a pesar de ser una comunicación efímera (Seguí Simarro et al., 2015), dado que acogen a todo tipo de usuarios que comparten uno o varios temas de interés. Si bien las redes sociales permiten masificar el alcance de los contenidos para formar opiniones basadas en evidencia científica, contribuir a resolver problemáticas sociales, producir conciencia o comprensión del público sobre el conocimiento científico, es necesario diseñar estrategias específicas que promuevan activamente la reflexión, el diálogo y el intercambio de saberes. Solo así se podrá hablar de una comunicación real y efectiva entre la ciencia y la sociedad (Bernasconi et al., 2023).

Por esto resaltamos las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son las redes sociales y plataformas más utilizadas? ¿Cómo se utilizan los modelos 3D en la provincia de Buenos Aires? ¿Existe un plan estratégico sobre redes sociales?

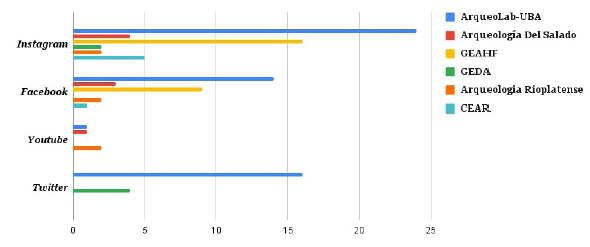

Formas y medios de comunicación elegidos

Del conjunto de redes sociales disponibles se observa que no todas son elegidas, ya que presentan diferentes funciones, objetivos y destinatarios. Se prefieren mayormente las basadas en el microblogging, combinación entre escribir un blog (blogging) y mensajería instantánea, caracterizadas por la condensación y la difusión de información multimedial en formato reducido. La mayoría de los equipos (N=7) usan más seguido Instagram (Figura 1). En segundo lugar, eligen una red basada en vínculos de amistad y difusión como Facebook (N=5). Nuevamente, señalan Instagram al momento de evaluar la mayor repercusión (N=6) y, en menor medida, Facebook (N=2).

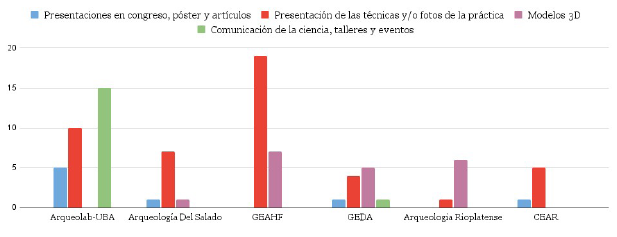

Figure 1: Social Networks and multimedia: chosen communication media to communicate the 3D models. The scale below shows the number of publications of each social network profile of each research group, allowing us to observe which are the most chosen at the time of publishing this content

Con respecto al manejo de las redes, cada equipo organizó su perfil, que implica la elección de un nombre, fotografía o logotipo, información de contacto e imagen gráfica y contenido multimedial de las publicaciones (posteos) (Tabla 2).

Tabla 2: Perfiles de las redes sociales de los equipos analizados. Fuente: elaboración propia.

| Equipos de Investigación | Sketchfab | Youtube | |||

|---|---|---|---|---|---|

| ArqueoLab-UBA | - | @arqueolab.uba | ArqueoLab.UBA | @arqueo-labuba | @ArqueoLab_UBA |

| Arqueología Del Salado | arqueologiadelsalado | @arqueologiadelsalado | Arqueología Pampeana del Salado | @riosaladoarqueologia3740 | - |

| Grupo de Estudios de Arqueología Histórica de Frontera (GEAHF) | Geahf | @arqueologiahistoricafrontera | Grupos de Estudios de Arqueología histórica de Frontera GEAHF | @arqueologiahistoricadefron5508 | @AGeahf |

| Grupo de extensión y difusión del departamento de Arqueología (GEDA) | Incuapa | @geda_arqueologia | gedaarqueologia | incuapaconicet8388 | @IncuapaUe |

| Arqueología Rioplatense | arqueologiarioplatense | @arqueologiarioplatense | lac.arqueologia | @arqueologiarioplatense-lac9773 | - |

| Centro de Estudios Arqueológicos Regionales (CEAR) | - | @cearqueologuia | Cear Arqueología | @centrodeestudiosarqueologi7205 | - |

A pesar del uso activo de redes sociales, de los nueve grupos que incursionaron en el uso de modelos 3D de materiales arqueológicos, seis usaron estos modelos para comunicar a públicos amplios información vinculada a las piezas y al procedimiento, mientras que los tres restantes trabajaron en su digitalización para investigación y conservación. Nos centramos en analizar las prácticas de comunicación de los equipos que gestionan la comunicación de los productos tridimensionales. En primer lugar, es importante señalar que la mayoría utiliza Sketchfab como plataforma de visualización que permite alojar sus modelos (Figura 2), como una especie de repositorio on line accesible, aunque no todos motorizan su acceso a través de las redes sociales. Los que lo hacen, favorecen una mayor interacción y visualizaciones de públicos heterogéneos como consecuencia de esa difusión por medios más masivos. Las redes sociales actúan como resortes para otorgar visibilidad y difusión, posibilitando así su comunicación a públicos más amplios (Riccio, 2021).

Al preguntar sobre el rol que ocupan los modelos 3D en sus publicaciones en redes sociales, cuatro equipos señalaron que resultan centrales (post sobre la técnica, divulgación del conocimiento, invitación a interactuar al público, etc.), tres respondieron que es un elemento gráfico de difusión, mientras que dos equipos contestaron que ninguno, ya que aún no poseen contenido para divulgar. A su vez, en la opción “otros”, un equipo señaló su uso en alguna publicación, junto a otros tipos de contenido. Por último, otro equipo indicó no usar los modelos en las redes sociales, quedando subidos a Sketchfab como repositorio, si bien se han referido a ellos en exhibiciones y actividades abiertas al público.

En la mayoría de las publicaciones sobresale el uso de recursos gráficos que, siguiendo los códigos visuales contemporáneos, exponen la información de una forma más sencilla y gráfica. El contenido generado sobre Arqueología para la comunicación de ciencia en redes sociales, inexorablemente, compite con el resto del contenido y estímulos visuales que se encuentran en estas plataformas. Para ocupar un nicho dentro del interés y las demandas del público, el diseño y la estética deben acompañar las propuestas (Sidorenko Bautista et al., 2021). En este sentido, se observa un uso creciente de programas online de diseño gráfico para generar posteos con gráfica llamativa. Asimismo, algunos perfiles hacen uso de los reels e historias de Instagram, estableciendo una sensación de vínculo más cercano con el público. Dentro de estas últimas, se destaca el uso de historias diarias que, si bien son mensajes efímeros, luego son ancladas en espacios más duraderos del perfil como historias destacadas. Entre los contenidos relevados (Figura 3) se encuentran: a) presentaciones a Congresos para comunicar avances sobre la producción de modelos 3D, incluyendo los nombres, fotos y videos de las presentaciones, artículos académicos, favoreciendo la visibilidad de estos documentos producidos para su comunicación en el mundo científico; b) la técnica utilizada sobre piezas y/o sitios arqueológicos; c) la difusión de los modelos 3D a través de capturas de pantalla, enlaces a Sketchfab o videos 360° rotando las piezas; d) comunicación de eventos o talleres con distintos públicos. Algunos de los equipos señalan que la comunicación implica la producción de contenidos, recolección de información, selección y edición de fotografías y videos, y luego la escritura para adaptar lo que se quiere decir al formato de la red. Al tiempo requerido para estas acciones se suma que no siempre hay una persona del equipo formada en el manejo de redes de forma permanente. Esto hace que en algunas de las publicaciones se use un lenguaje más académico, mientras que en otros perfiles hay una forma descontracturada de comunicación con interacción con el público.

Las redes sociales se presentan como espacios virtuales de socialización que permiten escuchar, hablar y dialogar. En el contexto de la comunicación pública de la ciencia, estas diversas plataformas permiten vehiculizar la distribución del conocimiento, dado que serán el soporte de la estrategia digital (Riccio, 2021). Sin embargo, su uso no implica necesariamente tener un plan estratégico que guíe la comunicación en redes sociales. Ante esta pregunta, la mayoría de los equipos (N=4) señaló tenerlo, mientras que los equipos restantes (N=3) indicaron que no, pero que tienen previsto desarrollarlo en menos de un año.

Las redes sociales digitales requieren ciertas habilidades de manejo del entorno y sus herramientas, además de tiempo para dedicarle al desarrollo, diseño y redacción del contenido. La gestión del conocimiento, del contenido visual y de las interacciones que se establecen con el público implican compromiso y esfuerzo (Noguera Vivo, 2010). Por eso, resulta interesante evaluar quién o quiénes asumen esa responsabilidad al interior de un equipo. En la mayoría de los casos, las decisiones se toman de forma colectiva, en tanto recae sobre una o dos personas el manejo directo de las cuentas. Suelen involucrarse con mayor frecuencia quienes se encuentran realizando pasantías o investigaciones iniciales mediante becas. Esto señala cierto sesgo generacional, más inclinado hacia personas consideradas nativas digitales (sensuPrensky, 2001).

Al momento de calificar la dificultad que encuentran entre la compatibilidad investigación-comunicación pública de la ciencia (considerando a uno como baja y cinco como muy alta), la mayoría coincide en señalar de alta (N=3) a intermedia (N=3), y solo un equipo calificó con dos esta dificultad. Estas percepciones son las mismas que aparecen al analizar la práctica de la Arqueología Pública en la provincia de Buenos Aires, en la que las acciones mayoritariamente las realiza una misma persona (investigadora-comunicadora-educadora) se intensifica el carácter multifacético de quien las realiza.

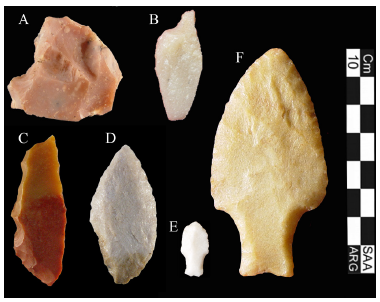

Proyecto Colecciones 3D: Serie Materialidades Tempranas

Enriqueciéndonos de estas experiencias y análisis, desarrollamos el Proyecto Colecciones 3D: Serie Materiales Tempranas. Inicialmente, el proyecto busca digitalizar mediante fotogrametría seis piezas arqueológicas de sitios tempranos del centro-este de Tandilia (localidades Cerro Sombrero y Cerro La China) salvaguardados en el AyA, para su inclusión en proyectos de comunicación. El primer paso implicó preguntarnos qué comunicar y para qué hacerlo. Las piezas fueron seleccionadas según necesidades de conservación, interés científico para futuros análisis y potencial para comunicar. Primero, elegimos piezas que resultan emblemáticas para representar a los grupos cazadores recolectores del Pleistoceno final. Se incluyeron tres objetos: dos puntas tipo cola de pescado de tamaño grande (Flegenheimer y Weitzel, 2017) y una piedra discoidal decorada, el objeto de arte mobiliar más antiguo conocido hasta el momento para la región (Flegenheimer et al., 2013). Luego, incorporamos tres objetos diferentes a partir de los cuales se pueden sumar otras aristas sobre la vida en el pasado (Figura 4). Se trata de una miniatura de punta cola de pescado (Flegenheimer y Weitzel, 2017); una raedera doble bifacial (Flegenheimer et al., 2003); y una punta destacada unifacial (Mazzia y Flegenheimer, 2021). Estos objetos dan cuenta, por ejemplo, de la versatilidad del instrumental lítico, de la destreza que poseían para manufacturarlo, de las tareas de detalle que realizaban, de las distancias recorridas y/o las relaciones sociales establecidas para obtener las materias primas.

Figure 4: A selection of instruments from the AyA early collection: A-35/3 1800, nucleiform on silicified limestone; B-35/3 65, drill on Sierras Bayas Group orthoquartzite (SBGO); C-Z1 60, combination tool on siliceous rock; D-CoSC S13 905 11, scraper on SBGO; E-CoSC S12 unnumbered, miniature fishtail point on SBGO; F-CoSC S12 105 1, fishtail point on SBGO.

Algunos de estos artefactos ya fueron incorporados en experiencias de difusión por reproducción de réplicas con resina. Sin embargo, su digitalización permitirá profundizar en su uso para una comunicación dirigida a públicos amplios, favoreciendo su acceso en los espacios virtuales y dispositivos tecnológicos, habilitando nuevas experiencias educativas.

Digitalización de las piezas

Con el asesoramiento del LALFI-CIOp (CIC-CONICET-UNLP) optamos por un sistema de bajo costo y fácil operación basado en fotogrametría digital con Structure from Motion y software libre. Hasta el momento digitalizamos tres piezas utilizando el sistema de registro 3D brindado por el CIOP: Mu3D11. El proceso incluyó una primera fase de registro fotográfico: el armado del equipo, la configuración de la iluminación, estabilidad de las piezas y la realización de secuencias fotográficas solapadas. Luego, se procesaron los datos obtenidos en software especializados (VisualStudio, CMPMVS)12 y comenzamos un trabajo de edición, mallado y texturización con el programa Meshlab.

En paralelo, se resguardaron las copias de los datos en crudo, tanto de las fotos en formato RAW/NEF y JPG, como de los distintos pasos de edición con los software especializados en formato .ply. La decisión de trabajar sobre copias y resguardar los originales tuvo la intención de documentar el proceso y sus productos. Para una mayor rigurosidad consideramos que es “(...) necesario que se explicite el uso de los recursos de edición, los motivos y los criterios empleados en esa modificación del documento original” (Ledesma, 2021: 293). Así, al mantener los archivos y metadatos originales y llevar un registro de trabajo, sería posible la evaluación y reconstrucción del proceso y de los modelos. Además, reconociendo la necesidad de desarrollar una metodología común para abordar la digitalización 3D de objetos arqueológicos que facilite la comunicación entre proyectos e interoperabilidad de datos, todas estas instancias de trabajo fueron acompañadas con la redacción de un protocolo de acción (siguiendo la experiencia de Bianchi Villelli et al., 2023), aun en desarrollo.

Por último, partiendo de los conceptos de ciencia abierta, acceso abierto, software libre y Arqueología Pública Digital (Izeta y Cattáneo, 2016), elegimos utilizar la plataforma Sketchfab como soporte principal para cargar nuestros registros 3D, acompañando cada uno con su respectiva ficha técnica y descriptiva13. Asimismo, buscando ampliar el acceso público a estos resultados, se comenzó a discutir la necesidad de creación de una colección digital en las plataformas virtuales de la Universidad Nacional del Sur y del Área de Museos de la Municipalidad de Necochea.

Estrategias de comunicación

Al sostener que la inclusión de nuevas tecnologías de registro, documentación y comunicación de los objetos arqueológicos favorece la democratización del conocimiento científico, al tiempo que promueve la accesibilidad para públicos amplios, nos preguntamos por la inclusión de estos dispositivos en la comunicación pública de la Arqueología y en el diseño de propuestas educativas. En esta línea, diseñamos un plan de comunicación digital14 para abordar y complementar los modelos 3D disponibles en nuestro Sketchfab. El primer paso implicó, mediante un análisis de métricas y datos de nuestras redes sociales, reconocer y delimitar nuestro público actual. Estos datos, junto con otros obtenidos por medio de análisis de nuestras plataformas desde una Etnografía Digital, nos permitieron reconocer que nuestra audiencia está compuesta mayormente por investigadores e instituciones del ámbito académico, educadores y público afín que se interesa en nuestras prácticas. Esta delimitación del público nos permite definir el tipo de contenido a comunicar y qué plataformas utilizar, estableciendo objetivos y un calendario de publicaciones de contenido. Pero, principalmente, nos brindó la posibilidad de planificar un diseño de contenido híbrido para acercarnos a nuevos destinatarios dentro y fuera de la academia. Así, utilizando el diseño y la estética como aliados, proponemos desarrollar plataformas amigables e interactivas que contengan información, material y propuestas educativas atractivas, tanto para quienes investigan y educan, como para el público general de diversas edades. Estas nuevas formas de exploración de representaciones del pasado (Sokol y Salerno, 2021) permitirán, a partir de una exploración interactiva y sensorial básica que posibilitan los dispositivos visuales tridimensionales, otro tipo de acercamiento a los bienes patrimoniales, tejiendo nuevas relaciones con ellos.

Otro punto fundamental a la hora de pensar nuestras prácticas, el contenido y las plataformas fue problematizar y reflexionar sobre la accesibilidad de las mismas, incluyendo a personas con discapacidades. En este sentido, las publicaciones irán acompañadas por textos alternativos descriptivos que garantizan la accesibilidad a través de lectores de pantalla y descripción de sonidos, así como también se desarrollaron experiencias sensoriales integrales para enriquecer nuestras propuestas de comunicación.

Con el desarrollo de este plan integral de comunicación digital, buscaremos generar un discurso coordinado, en donde el público pueda acercarse a los bienes patrimoniales digitalizados a través de experiencias visuales activas (manipulación e interacción con las piezas en Sketchfab, videos 360° y GIF) y pasivas (publicaciones y videos en nuestras redes sociales). A largo plazo, con el objetivo de generar un espacio virtual integrador, comenzaremos a desarrollar una sección web sobre la Serie Materialidades Tempranas15, desde donde se podrá acceder no solo a los modelos 3D, sino también a material educativo, fotos e información sobre las piezas y los sitios arqueológicos, enlaces a los artículos específicos, entre otros.

Conclusiones y perspectivas a futuro

Los modelos 3D generados a partir de la digitalización, especialmente a través de la técnica fotogramétrica, brindan amplias posibilidades en conservación e investigación y, claramente, en la comunicación pública de la Arqueología. Esta herramienta, junto con otras nuevas tecnologías, complementan y potencian las prácticas arqueológicas, en especial su comunicación a un público amplio. Esto se evidencia en la provincia de Buenos Aires, donde cada vez más universidades se comprometen en la puesta en marcha de proyectos tendientes a obtener modelos 3D de piezas y sitios arqueológicos. Incluso, a pesar de los obstáculos con los que cada equipo se encuentra en este contexto: escasez de recursos financieros y humanos y la necesidad de desarrollar una planificación para el almacenamiento del volumen de información producida. Estos son temas de debate en el país, ya que la obsolescencia tecnológica requiere del recambio de dispositivos y la actualización de formación de los equipos para poder minimizar los riesgos en la gestión de los datos culturales. A pesar del reconocimiento de estos obstáculos, todos los equipos manifiestan la relevancia de la digitalización, principalmente para la investigación y la comunicación, especialmente por la simplificación en el uso de software libre y de código abierto que, además, favorece el acceso abierto. Los grupos de trabajo que poseen cierta planificación en la comunicación utilizan diferentes redes y plataformas, diseñando diversas estrategias y contenidos dirigidos a sus seguidores y públicos potenciales. A pesar del trabajo que implican estas acciones, en muchos casos realizadas por un integrante de cada equipo cuya función principal es otra, se reconoce su importancia y se destinan fondos y tiempo para el desarrollo de la comunicación digital de los registros 3D.

Consideramos importante para una agenda futura, trabajar en dos aspectos tendientes a producir información intercambiable y que facilite los futuros desarrollos. Por un lado, avanzar en la escritura de protocolos comunes que permitan recopilar las experiencias, formalizar y estandarizar ciertos criterios para enfrentar el flujo de trabajo y los obstáculos en la digitalización de piezas arqueológicas. Por otro, promover la confección de planes estratégicos de comunicación alrededor de los modelos generados, acorde a las plataformas utilizadas. Con relación a estas, es importante producir conocimiento en torno a su uso, así como formar especialistas en la comunicación digital en cada equipo. Además, resulta importante estudiar críticamente la experiencia del usuario final y evaluar la difusión de los resultados, las estrategias de comunicación de la ciencia y su repercusión en el público destinatario. Asimismo, será importante evaluar la calidad final de los modelos más allá de su estética, abriendo espacios para la reflexión teórica sobre los impactos de estas tecnologías, las dificultades en el proceso de digitalización, discutir nuevas propuestas metodológicas y realizar evaluaciones técnicas de los productos digitales.

Bahía Blanca, 30 de noviembre 2023