Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

La zaranda de ideas

versão On-line ISSN 1853-1296

Zaranda ideas vol.7 no.1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires jan./jun. 2011

ARTÍCULO

Materias primas líticas y cronologías de puntas pedunculadas tipo Fell V entre las cuencas de los ríos Chico -curso inferior y medio- y Santa Cruz (Provincia de Santa Cruz)

Natalia A. Cirigliano *

* IMHICIHU-CONICET. Natalia Andrea Cirigliano es Profesora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su investigación actual se encuentra focalizada en los cambios en la circulación y movilidad humana de grupos cazadores-recolectores que ocuparon las cuencas de los ríos Chico y Santa Cruz durante los últimos 2000 años. Este trabajo forma parte de sus investigaciones realizadas en el marco de la beca doctoral de CONICET. E-mail: naticirigliano@hotmail.com

Recibido: mayo de 2011.

Aceptado: julio de 2011.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es evaluar la variabilidad en materias primas líticas de puntas de proyectil pedunculadas semejantes a las atribuidas por Bird (1993) al período V de su secuencia cultural entre las cuencas de los ríos Chico y Santa Cruz (Provincia de Santa Cruz). A su vez se busca determinar la temporalidad de las mismas a partir de los antecedentes de investigación arqueológica y las referencias escritas, localizándolas a nivel general entre los ca. 1000 y 1700 años DC, previo a la introducción del equino en Patagonia. Los análisis sobre las materias primas utilizadas para la confección de estas puntas, también nos permitieron señalar que los grupos humanos que utilizaron los espacios ubicados hacia el este tuvieron acceso más directo a materias primas no locales -como la obsidiana negra- que los grupos ubicados más hacia el oeste, al norte del Lago Argentino.

Palabras clave: Provincia de Santa Cruz; Pre-ecuestre; Puntas de proyectil; Recursos líticos; Accesibilidad

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate the raw material variability of archaeological projectile points similar to the ones recovered by Bird (1993) in the period V of his cultural sequence. The analyzed area is located between Chico and Santa Cruz rivers (Province of Santa Cruz). In turn, the present work attempts to determine the timing of those projectile points from archaeological researches and historical documentation. As a consequence of this endeavour, the points are located between ca.1000 and 1700 AC, which is prior to the introduction of horses in Patagonia. Finally, the raw material analysis of these points allowed us to state that east groups had more direct access to the non-local raw materials -such as black obsidian- than people located further west, in the north of Lago Argentino.

Key words: Santa Cruz Province; Pre-horse time; Projectile points; Lithic resources; Accessibility

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto cuyo fin es estudiar los cambios en la circulación y movilidad humana de los grupos cazadores-recolectores que ocuparon las cuencas de los ríos Chico y Santa Cruz durante los últimos 2000 años.

La información cronológica procedente de contextos arqueológicos para las puntas de proyectil semejantes a las atribuidas por Bird (1993) al período V de su secuencia cultural es escasa para el sur de Patagonia (entre otros; Gradin et al. 1979; Massone 1979, 1989-1990; Nami 1984; Sanguinetti de Bórmida 1984; Gómez Otero 1986-1987, 1989-1990; Franco 2002; Garcia Guraieb et al. 2007), pero constituye la única disponible hasta el momento. Debido a ello, hemos complementado el presente trabajo con testimonios brindados por fuentes secundarias escritas relativas a la utilización de armas (entre otros; Sarmiento de Gamboa 1768 [1580]; Barne 1969; Pigaffeta 2001 [1519-1522]; Musters 2005 [1871]; Bourne 2006 [1853]; Viedma 2006 [1783]; Narborough 2007 [1694]). Cabe mencionar que, si bien los documentos existentes conforman una base de datos a tener en cuenta por la información que ofrecen, estos deben ser tomados con precaución, ya que no siempre hay correspondencia entre lo expresado en las fuentes y lo hallado en los sitios arqueológicos (ver Manzi 2000; Moreno 2008; entre otros).

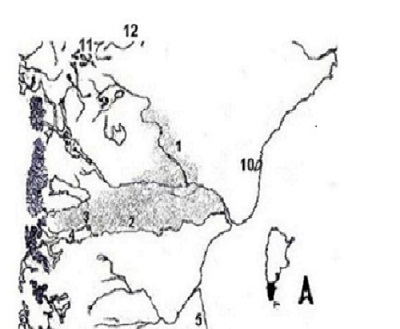

Este trabajo busca evaluar la variabilidad de materias primas líticas en puntas semejantes a las atribuidas por Bird al período V de su secuencia cultural, asi como también explorar su temporalidad. Para ello, utilizaremos puntas de proyectil recuperadas en el espacio ubicado entre las cuencas de los ríos Chico y Santa Cruz (Figura 1). Por otra parte, nos interesa complementar esta información con la que brindan las fuentes históricas.

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio (sombreada con gris): (1) Río Chico de Santa Cruz; (2) Río Santa Cruz; (3) Río La Leona; (4) Lago Argentino. Otras referencias geográficas: (5) Río Gallegos; (6) Río Chico; (7) Estrecho de Magallanes; (8) Cabo Vírgenes; (9) Bahía San Gregorio; (10) Puerto San Julián; (11) Lago Salitroso y (12) Río Pinturas.

ANTECEDENTES

A continuación se detallarán los antecedentes referidos a la estructura de los recursos líticos, las cronologías en que este tipo de puntas se recuperaron al sur de Patagonia y la información brindada por las fuentes escritas.

Disponibilidad de materias primas líticas

Los estudios de materias primas líticas pueden ofrecer información sobre la circulación y movilidad de los grupos humanos que habitaron nuestra área de estudio en el pasado. En este sentido, cabe mencionar que el aprovisionamiento de materias primas pudo haber sido directo o indirecto. Las puntas pedunculadas recuperadas en la región y asignadas al período V de Bird fueron manufacturadas en diferentes variedades de rocas: dacita, calcedonia, sílice y obsidiana. Esta información, sumada al conocimiento de las fuentes de materias primas líticas ya existente en la región, brindará información relevante acerca del comportamiento de los grupos cazadores-recolectores. Cabe mencionar aquí, que adoptaremos el criterio de Meltzer (1989) para la determinación de materias primas locales y no locales.

La disponibilidad de materias primas líticas entre las cuencas de los ríos Chico y Santa Cruz no es homogénea. Por un lado, al norte del río Chico se encuentran ignimbritas, tobas, maderas silicificadas en forma de bloques y filones de cuarzo, con sectores silicificados de calcedonia y jaspe. Esta descripción corresponde al sector sur del Macizo del Deseado (entre otros; Panza y Marín 1998). Por otro lado, al norte del río Santa Cruz encontramos predominantemente basaltos (Russo y Flores 1972; Franco 2002) y dacitas en forma de nódulos (Franco 2002; Franco y Cirigliano 2009), además de algunas rocas silíceas tales como calcedonias translúcidas de pequeños tamaños y maderas silicificadas (Franco y Cirigliano 2009) procedentes de fuentes secundarias. Al oeste de este espacio -norte del Lago Argentino- se han localizado maderas petrificadas (Franco 2002), calcedonias (Piatnizky 1938, en Franco 2002:426), basaltos y dacitas (Franco 2002). En esta última área existen fuentes primarias de dacita, madera silicificada y calcedonia (Franco 2002). Asimismo, basaltos y dacitas pueden recuperarse en forma de nódulos en ríos y morenas (Franco 2002).

Cabe señalar, la presencia de obsidiana negra riolítica en Pampa del Asador (entre otros; Espinosa y Goñi 1999; Stern 1999), al noroeste de nuestra área de estudio. La misma se encuentra ubicada a ca. 158 km al norte del río Chico y ca. 200 km, en línea recta, de la cuenca superior del río Santa Cruz.

La información arqueológica estratigráfica

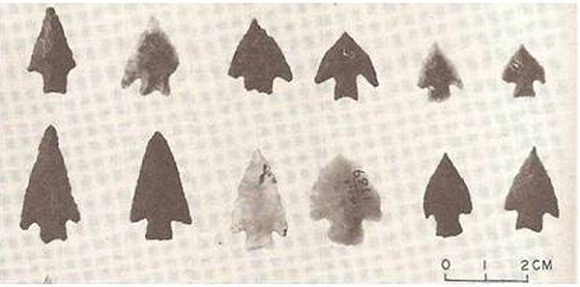

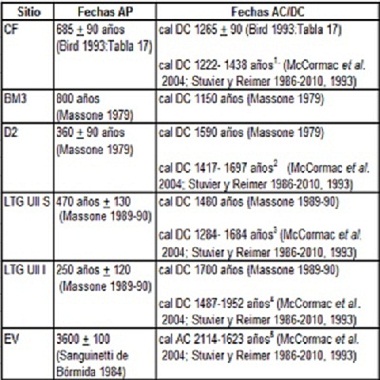

Junius Bird (1938, 1993) señaló la presencia de puntas bifaciales pequeñas -Fell V, Magallanes V o tipo Ona- en Patagonia sur, a las que enmarcó dentro del período cultural V de su secuencia (Figura 2). De acuerdo con la información publicada por Bird, estas tendrían menos de 3 cm de largo (Bird 1993:116) y fueron datadas en ca. 680 años AP en cueva Fell (Bird 1993:Tabla17). Puntas de proyectil pedunculadas de tamaños pequeños tipo "Ona" (Bird 1993:40) también fueron recuperadas en la estratigrafía de otros sitios al sur de Patagonia (entre otros; Gradin et al. 1979; Massone 1979, 1989-90; Nami 1984; Sanguinetti de Bórmida 1984; Gómez Otero 1986-87, 1989-1990; Franco 2002; García Guraieb et al. 2007). La presencia de este tipo de puntas fue señalada también por Aschero (1987) y Gradin (2000) para el área de Patagonia central y río Santa Cruz respectivamente. A continuación detallamos de sur a norte los sitios en los cuales se recuperaron este tipo de puntas (Tabla 1).

Figura 2. Puntas asignadas al período Fell o Magallanes V (sensu Bird 1993:116).

Tabla 1. Sitios que presentan puntas tipo Fell V (sensu Bird 1938; 1993) en contextos datados. Referencias: CF: Cueva Fell -período V-; BM3: Bahía Munición 3 -nivel 5-; D2: Dungeness 2 -nivel 1-; LTG UII S: Laguna Thomas Gould -unidad II, parte superior-; LTG UII I: Laguna Thomas Gould -unidad II, parte inferior-; EV: El Volcán; AJA1: Alero Juni Aike 1; APA: Alero Potrok-Aike y APQ: Alero Piedra Quemada.NOTAS:1. Para el fechado 685 + 90 AP el rango de edad es de 1222-1438 cal DC (p= 1) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).2. Para el fechado 360 + 90 AP el rango de edad es de 1417-1697 cal DC (p= .897) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).3. Para el fechado 470 + 130 AP el rango de edad es de 1284-1684 cal DC (p= .963) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).4. Para el fechado 250 + 120 AP el rango de edad es de 1487-1952 cal DC (p= 1) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).5. Para el fechado 3600 + 100 AP el rango de edad es de 2114-1623 cal AC (p= .992) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).6 Para el fechado 850 + 40 AP el rango de edad es de 1175-1281 cal DC (p=.976) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).7. Para el fechado 740 + 180 AP el rango de edad es de 985-1514 cal DC (p= .968) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).8. Para el fechado 650 + 40 AP el rango de edad es de 1296-1407 cal DC (p= 1) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).9. Para el fechado 380 + 40 AP el rango de edad es de 1460-1632 cal DC (p= 1) (calibrado a 2 sigmas con el programa calib 6.0 [Stuiver y Reimer 1993]).10. Las puntas que presentan espesores de cuello y pedúnculo mayores entre las cuencas de los ríos Chico y Santa Cruz pueden ser atribuidas morfológicamente a las puntas Fell IV (Bird 1993).

En el área de la costa del estrecho de Magallanes, Massone (1979) señaló en el nivel 5 de Bahía Munición 3, la presencia de puntas pequeñas pedunculadas -tipo V de Fell- datadas en ca. 800 años AP. Por otro lado, en el nivel 1 del sitio Dungeness 2 se hallaron puntas pedunculadas del periodo V de Bird, en coexistencia con puntas del período IV fechadas en ca. 360 años AP.

En la zona del Campo Volcánico de Pali Aike, Massone (1989-90) identificó en la unidad II de la laguna Thomas Gould la existencia de puntas pedunculadas de los períodos culturales IV y V de la secuencia propuesta por Bird (1938), con un fechado comprendido entre ca. 470 y 250 años AP.

En cercanías de la cuenca del río Chico se localizó el sitio El Volcán, en el que Sanguinetti de Bórmida (1984) recuperó puntas tipo Fell V con cronologías de ca. 3600 años AP. Al sur de la cuenca de río Gallegos, Gómez Otero (1986-87,1989-90) señaló en los sitios Potrok Aike y Juni Aike 1, la presencia de puntas correspondientes al período V de Bird fechadas en ca. 750 y 850 años AP respectivamente.

Por su lado, Gradin (2000) ubicó cronológicamente estas puntas en aproximadamente 1000 o 1200 años atrás para el área del río Santa Cruz. Cabe mencionar que al sur de este río, en el sitio Río Bote 1, se recuperó en estratigrafía un fragmento de punta atribuida a la tipo Fell V, aún sin fechado disponible. Por otro lado, al norte del Lago Argentino, cinco puntas pedunculadas pequeñas fueron identificadas en el sitio Alero Piedra Quemada (Carballo Marina et al. 1999; Franco 2002) con una cronología de ca. 650 años AP (Franco 2002).

En un entierro en el lago Salitroso se localizó el sitio SAC 20-3. Se trata de un chenque, en el que el individuo 2 fue datado en ca. 380 años AP. Este posee un fragmento de punta de proyectil lítica incrustada en la apófisis de la séptima dorsal (García Guraieb et al. 2007). También se recuperaron asociadas a este individuo otras puntas de proyectil (García Guraieb et al. 2007). Al menos dos de estas últimas puntas fueron descritas por los investigadores como pedunculadas, con largos de 12 y 7 mm y con espesores de 2.5 y 3 mm, respectivamente. Morfológicamente, podrían ser atribuidas a las tipo periodo V de Bird (ver García Guraieb et al. 2007: Figura 6).

Aschero (1984) indicó que puntas pedunculadas pequeñas fueron halladas en Patagonia central durante el Patagoniense II o Tehuelchense con una cronología de entre 600 y 700 años DC. En el nivel cultural Río Pinturas V, en el área del río Pinturas se han recuperado puntas pedunculadas triangulares pequeñas, algunas veces asociada a tiestos cerámicos (Gradin et al. 1979). Si bien no hay cronologías para este nivel en el área, existe una datación ofrecida por Gradin procedente de conjuntos semejantes recuperados en Cerro Shehuen en Chubut (a 300 km) de ca. 1250 años AP o 700 años DC (Gradin 1978, en Gradin et al. 1979:218).

La información que brindan las fuentes escritas

Según Martinic (1995), el caballo hace su aparición en Patagonia sur a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Este constituyó un nuevo recurso que fue aprovechado de múltiples maneras: como alimento, materia prima para la confección de vestimenta y toldos, elemento dentro del ritual mágico religioso, símbolo de prestigio social, bien de cambio y como medio de transporte (entre otros; Martinic 1995; Bernal y Sanchez Proaño 2001). El uso de estos animales para la caza trajo aparejado también cambios en la tecnología. Algunos investigadores sugieren que, previamente a la introducción del caballo, los indígenas de Patagonia hacían uso mayoritariamente del arco y la flecha y que luego, con la adopción de dicho animal, estos fueron sustituidos por boleadoras como arma de caza (entre otros; Boschín y Nacuzzi 1979; Massone 1979; Martinic 1995; Miotti 1998).

Las fuentes escritas para el área de estudio y zonas aledañas (entre otros; Sarmiento de Gamboa 1768 [1580]; Barne 1969; Pigaffeta 2001 [1519-1522]; Musters 2005 [1871]; Bourne 2006 [1853] ; Viedma 2006 [1783]; Narborough 2007 [1694]) señalaron cuáles fueron las armas de caza utilizadas por las poblaciones indígenas para momentos pre-ecuestre y ecuestre. A continuación detallamos la documentación escrita siguiendo un orden cronológico.

La información obtenida para el período pre-ecuestre la ofrecen Pigaffeta, Narborough y Sarmiento de Gamboa para las zonas de San Julián y San Gregorio. Estos viajeros señalaron la presencia de arcos y flechas entre los grupos indígenas, a la vez que indicaron la ausencia del caballo entre estas poblaciones.

Los datos sobre la zona más próxima a nuestra área de estudio son los de Bahía San Julián. De este sector del espacio contamos con la información brindada por Pigaffeta (2001 [1519-1522]) -tripulante de la expedición de Hernando de Magallanes- en 1520 DC. Este señaló que: "Nuestro gigante tenía los pies cubiertos con una especie de calzado, hecho con piel del mismo animal; de su tripa procede también la cuerda de un arco corto y grueso que llevaba en la mano, y , además, un mazo de flechas de caña, no muy largas, adornadas con plumas por el mango, como las que nosotros usamos; en el extremo opuesto, en vez de hierro, tienen, como las flechas turcas, un pedazo de pedernal blanco y negro, que cortan y pulen valiéndose de otra piedra." (Pigaffeta 2001:42 [1519-1522]).

En febrero de 1580 en bahía San Gregorio, Sarmiento de Gamboa dejó constancia del encuentro que tuvo con un grupo de indígenas: "Ese mesmo dia domingo ya tarde abonanzó algo el viento y se asentó la mar, y luego parecieron otra vez Naturales en tierra dando voces y capeando; y por ver que querían, y saber algo de aquella tierra, Pedro Sarmiento fué en el batel y otros diez y ocho hombres. Y llegados á tierra, se mostraron solo quatro Indios con arcos y flechas en las manos..." (Sarmiento de Gamboa 1768:264 [1580]).

En junio de 1670, Narborough (2007 [1694]) también señaló la presencia de indígenas con este sistema de armas en el área de San Julián: "Tres de los indios fueron hacia el señor Wood con sus arcos y flechas en la mano..." (Narborough 2007:110 [1694]).

Para el período ecuestre contamos con los relatos de Barne (1969), Bourne (2006 [1853]), Musters (2005 [1871]), Viedma (2006 [1783]), entre otros. Barne, miembro de la tripulación del bergantín San Martín (alias la tartana San Antonio), señaló hacia el año 1753 en el área de Bahía San Julián que: "...se hallaron con 150 indios a caballo... No tenían otras armas que bolas, y de los arcos de hierro de los barriles y pipas, que quedaron el viaje antecedente, habían hecho cuchillos y sables." (Barne 1969:88- 89).

También para el área de Bahía San Julián, Viedma registró en 1780 lo siguiente: "A las 8 de la mañana se presentaron en la playa como unos 200 indios de ambos sexos, los más de ellos a caballo...Todos ellos no tenían más armas que las bolas y lazos" (Viedma 2006:65 [1783]).

Ese mismo año, Viedma hizo también una mención sobre las tolderías cercanas a la playa: "A media legua de la playa entramos en una cañada bien ancha. A un cuarto de legua más llegamos a la toldería de los indios, donde procuré registrar si tenían armas, y no vi más que lazos y bolas, y una especie de puñales en forma de corazón, sin cabo, con los cualesdesuellan los guanacos." (Viedma 2006:66 [1783]).

Coan y Arms, quienes convivieron con indígenas en bahía San Gregorio durante 1833 y 1834 señalaron el uso de arcos y flechas por un grupo de nativos compuestos por patagones y fueguinos (Coan 2007 [1886]). Coan indicó que: "Lorice y su clan son extraños de Tierra del Fuego y que los patagones del norte no se asocian con ellos..." (Coan 2007:75 [1886]). Los Suppalios, como él los llama, fueron con los que convivieron las primeras tres semanas. Estos, según Coan, residían entre Puerto Hambre y bahía San Gregorio, y hacían uso de algunos pocos caballos, boleadoras, arcos y flechas (Coan 2007 [1886]).

Bourne (2006 [1853]), apresado en 1849 por un grupo de Patagones en cercanías de Cabo Vírgenes señaló que estos no usaban arcos y flechas, mazas o lanzas, sino que acarreaban cuchillos y boleadoras. Musters (2005 [1871]), quien recorrió desde Punta Arenas hasta Carmen de Patagones en 1869, mencionó por su parte que sus compañeros de viaje hacían uso de boleadoras y cuchillos para la caza. Según este, los indios del extremo sur se habían hecho jinetes después de la introducción del equino por parte de los españoles en el Río de la Plata y parecían haber cambiado sus arcos y flechas por boleadoras.

El dato siguiente se atribuye a los tehuelches septentrionales y fue recopilado al norte y fuera de nuestra área de estudio. Bórmida y Casamiquela (1958-1959), a partir de datos brindados por un único informante en 1956, señalaron en relación con el uso de armas lo siguiente: "No conocían honda, arco, flecha ni venablo. Como arma contundente usaban la bola perdida, arrojadiza...Además usaban boleadoras'avestruceras' de dos (manija y bola) y'potreras' (para caballo y guanaco) de a tres y de tamaños más grandes."(Bórmida y Casamiquela 1958-1959:172).

Un dato curioso que Bórmida y Casamiquela señalaron y que cabe mencionar, pues podría sugerir la reclamación de puntas hacia la segunda mitad del siglo XIX, es el siguiente: "Los chicos utilizaban un pequeño arco, de menos de medio metro de longitud, y flechas con puntas halladas en los paraderos que sujetaban en una hendidura y ataban con nervio,'vena' o tiento... La utilizaban para cazar pajaritos, propósito que lograban muy de vez en cuando." (Bórmida y Casamiquela 1958-1959:172).

Sobre la base de la recopilación de antecedentes proporcionados por las investigaciones arqueológicas y por las fuentes escritas en diferentes sectores del espacio, se buscó explorar la variabilidad temporal de las puntas para proponer un marco cronológico para estas. Coincidimos con las observaciones de Boschín y Nacuzzi (1979), Massone (1979), Martinic (1995) y Miotti (1998) en que los grupos que habitaron el área de Patagonia sur pudieron utilizar como armas para momentos pedestres arcos, flechas y boleadoras; mientras que para momentos ecuestres el primer sistema de arma es probablemente abandonado por el segundo.

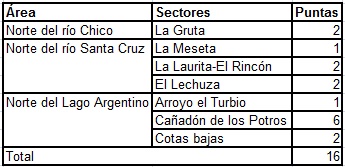

LA MUESTRA

Las puntas de proyectil pedunculadas pequeñas presentan la particularidad de ser delgadas, triangulares y con aletas. Debido a que existe variabilidad dentro de la muestra, restringimos el análisis en nuestra área a aquéllas que presentan espesores de cuello y pedúnculo menores a 4 mm10. Estas son en general, las que presentan dimensiones menores y pueden ser atribuidas a puntas Fell V con mayor margen de certeza. Los largos oscilan entre 17 y 35 mm y fueron recuperadas mediante recolecciones selectivas, transectas y/o excavaciones (Figura 3) en el marco de trabajos arqueológicos (entre otros; Carballo Marina et al. 1999; Franco 2002, 2008a, 2008b; Franco, Cardillo, Otaola, Arregui y Gaál 2007; Franco, Otaola y Cardillo 2007). Los sectores en que estas puntas fueron recuperadas son (desde la cuenca del río Chico hasta la margen norte de la cuenca del río Santa Cruz y de oeste a este) los siguientes: La Gruta, arroyo El Turbio, Cañadón de los Potros, cotas bajas al norte del Lago Argentino, cerro La Meseta, La Laurita-El Rincón y cañadón El Lechuza (Tabla 2). Se trata de diferentes tipos de ambientes, incluyendo espacios al aire libre y en aleros, ambientes próximos a lagos (e.g. cotas bajas al norte del Lago Argentino), bajos lagunares (e.g. La Gruta) o cañadones (e.g. El Lechuza).

Figura 3. Algunos ejemplos de puntas recuperadas entre las cuencas de los ríos Chico y Santa Cruz asignadas al periodo V de la secuencia cultural de Bird (1993).

Tabla 2. Sectores con puntas de proyectil tipo Bird V.

Las puntas pedunculadas tipo Fell V utilizadas para el presente trabajo suman un total de 16 ejemplares. La mayoría (n= 11) fueron recuperadas en superficie. Las únicas halladas en contexto estratigráfico son las correspondientes al sitio Alero Piedra Quemada. Se analizaron tanto las puntas enteras (n=2) como fragmentadas (n=14) siguiendo la tipología propuesta por Aschero (1975, 1983).

Este trabajo constituye una aproximación preliminar al tema debido al bajo número de puntas de proyectil recuperadas en contextos estratigráficos y superficiales. En este sentido, asumimos que los coleccionistas recogen por igual las puntas en una u otra materia prima, lo que deberá ser analizado en un futuro con sus muestras.

RESULTADOS

Observamos que las dataciones calibradas de los sitios que presentan puntas tipo Fell V en Patagonia sur están comprendidas a nivel general entre los ca. 1000 y 1700 años DC. Sólo uno de los fechados correspondiente al sitio El Volcán presenta una cronología comprendida entre los ca. 2100 y 1600 años AC, lo cual se contrapone con el resto de los fechados calibrados. Cabe mencionar también la existencia de un fechado concerniente a la parte inferior de la Unidad II de la Laguna Thomas Gould, el cual se encuentra comprendido entre ca. 1480 y 1950 años DC. Señalamos que Massone (1989-90) le atribuye a esta una cronología de 1700 años DC. En esta unidad se recuperaron puntas pedunculadas tipo IV y V, raspadores, raederas y lascas manufacturadas en materias primas líticas. Se hallaron también restos óseos de guanaco, ñandú, roedores y zorro. Entendemos que la conjunción de estos materiales podría sugerir que probablemente se trate de momentos pre-ecuestres, si bien esto debería ser confirmado por futuras investigaciones.

Cabe destacar además que la fecha de 1700 años DC coincide con la información que brindan la mayoría de las fuentes escritas, las cuales señalan la presencia de puntas antes del año 1670 DC y la ausencia de las mismas entre los grupos patagones con posterioridad al año 1753 DC. Se indica que un caso aparte es el ya mencionado por Coan y Arms, quienes señalan la utilización de puntas de proyectil entre la zona de bahía San Gregorio y Puerto Hambre para momentos históricos ecuestres (Coan 2007 [1886]).

Materias primas y tendencias de utilización

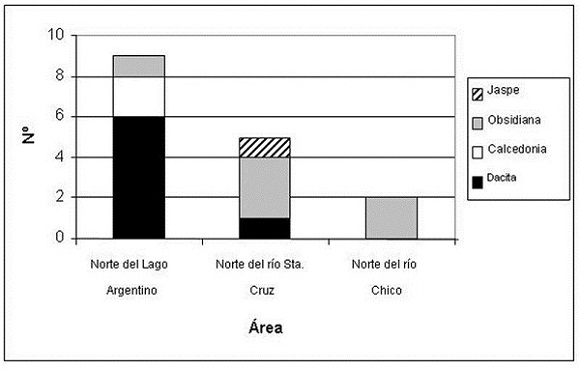

Las puntas asignadas morfológicamente al período V de la secuencia cultural de Bird están manufacturadas con diversas materias primas de origen local y no local. Entre estas se recuperó dacita, sílice, calcedonia y obsidiana (Figura 4).

Figura 4. Materias primas de puntas asignadas al período V de la secuencia cultural de Bird (1993).

Como se mencionó anteriormente, un dato que puede informarnos sobre la circulación humana o de artefactos ya confeccionados es la materia prima. Esta es un posible indicador de la procedencia, aunque es necesario evaluar cuál es la forma de adquisición. En el caso de la obsidiana negra, los análisis geoquímicos realizados en Patagonia muestran que proviene de la fuente de Pampa del Asador (entre otros; Stern 1999). Por otra parte, algunas de las materias primas silíceas provendrían del área del Macizo del Deseado (Franco y Cirigliano 2009; Franco et. al. 2009; Franco et al. 2011). Debido a la posibilidad de conocer el lugar de procedencia, se analizará la variabilidad de materias primas en las áreas en las cuales puntas tipo Fell V fueron recuperadas. Éstas son de oeste a este y de sur a norte las siguientes:

1. Área norte del lago Argentino

Se localiza al oeste del río La Leona. En este espacio se ha recuperado un total de nueve puntas de proyectil. De éstas, seis están manufacturadas en dacita (66,66%), dos en calcedonia (22,22 %) y una en obsidiana negra (11,11%). En el sector de Cañadón de los Potros se encuentra el sitio Alero Piedra Quemada. En este afloramiento de arenisca se hallaron cinco puntas asignadas al período V de Bird en contexto estratigráfico (Franco 2002). Una de ellas se encuentra confeccionada en obsidiana negra, la cual macroscópicamente es semejante a las materias primas recuperadas en el área de Pampa del Asador. El resto de las puntas halladas en este sitio corresponden a dacitas, materia prima que se encuentra disponible en el área (Franco 2002).

Entre los materiales de superficie también fueron recuperadas cuatro puntas en los sectores de arroyo El Turbio, cotas bajas al norte del Lago Argentino y Cañadón de los Potros. Dos de ellas se encuentran confeccionadas en dacita y dos en calcedonia. Hasta el momento, estas variedades de calcedonia no se han encontrado presentes en el área en forma natural (Franco 2002).

2. Área norte del río Santa Cruz

Incluimos en este acápite las muestras recuperadas al este del río La Leona. Aquí se registran los siguientes sectores con puntas: cerro La Meseta, La Laurita-El Rincón y cañadón El Lechuza. Se recuperaron un total de cinco ejemplares en superficie. Tres de ellos se encuentran manufacturados en obsidiana negra (60%) macroscópicamente semejante a las de Pampa del Asador; uno en dacita (20%), el cual se encuentra disponible en el área; y otro en jaspe o sílice rojo (20%). Cabe la posibilidad que esta última materia prima proceda del área del Macizo del Deseado (cf. Franco et al. 2011). En trabajos previos se ha sugerido que materias primas como el jaspe podrían haber sido introducidas al área en forma de artefactos ya confeccionados (Franco, Otaola y Cardillo 2007).

3. Área norte del río Chico

Hasta el momento las únicas dos puntas pedunculadas tipo Fell V halladas en el área proceden del sector de la Gruta. Están confeccionadas en obsidiana negra (100%), la cual habría provenido de la zona de Pampa del Asador.

Estudios precedentes han señalado la alta frecuencia de obsidiana negra en el norte del río Santa Cruz, al este del río La Leona (Franco, Otaola y Cardillo 2007). En coincidencia con ello, observamos que la mayor frecuencia de puntas de obsidiana negra se registra al norte del río Santa Cruz (60%) y al norte del río Chico (100%). La presencia de obsidiana, podría relacionarse -al menos al norte del río Santa Cruz- con la escasez y el pequeño tamaño de nódulos de materia prima silícea en ese área (Franco y Cirigliano 2009). Esto está en concordancia con lo que señalaron Franco, Otaola y Cardillo (2007) quienes propusieron que al este del río La Leona existiría un acceso más directo a esta materia prima por parte de los grupos cazadores-recolectores. Esto también podría extenderse al área norte del río Chico, lo cual es consistente con su ubicación más cercana a la fuente de Pampa del Asador (ca.158 km) en relación con el resto de los sectores (ca. 200 km) contemplados en el presente trabajo.

En el espacio ubicado al norte del Lago Argentino, la baja frecuencia de puntas de obsidiana (11,11%), en relación con las manufacturadas con materias primas locales como la dacita, puede sugerir un acceso indirecto a esta materia prima o una mayor dificultad en el acceso directo a la misma, lo cual podría haber llevado a utilizar en mayor medida los recursos líticos locales.

Investigaciones previas habrían sugerido que el uso del área ubicada al norte del Lago Argentino, y sobre todo en cotas altas, habría sido marginal (Franco 2002). Ello llevaría a pensar en grupos humanos moviéndose hacia estos espacios con instrumentos ya confeccionados como raspadores y puntas de proyectil (Franco 2002). Los datos obtenidos del análisis -si bien este no es concluyente, dado el bajo número de la muestra-, podrían sostener la hipótesis de puntas de obsidiana que se transportaban desde otros sectores del espacio, tal vez desde el este del río La Leona. Cabe señalar que la punta de obsidiana recuperada en estratigrafía del sitio Alero Piedra Quemada habría sido posiblemente fragmentada en un intento de reactivación (Franco 2002). Se ha sugerido que el transporte de artefactos formatizados al norte del Lago Argentino podría indicar la priorización de la movilidad de los grupos humanos para explotar el área con fines específicos como ser entre otros, el procesamiento de chulengos (Franco y Borrero 1995).

El alto porcentaje de puntas manufacturadas en materias primas de origen local (66,66% para el área del Lago Argentino, al oeste del río La Leona; 20% para el río Santa Cruz, al este del río la Leona; 0% para el norte de río Chico) podría relacionarse con la accesibilidad a la obsidiana por parte de los grupos humanos ubicados en cada una de estas áreas. La mayor facilidad de acceso a la obsidiana al norte del río Chico y en el sector ubicado al este del río La Leona, sería concordante con su mayor tasa de descarte en estos espacios.

CONCLUSIÓN

Mediante la recopilación de antecedentes arqueológicos e históricos se ofreció un posible marco temporal para las puntas pedunculadas pequeñas, semejantes a las Fell V en nuestra área de estudio. Dicho marco comprende el período entre los ca. 1000 y 1700 años DC, previo a la introducción del equino en Patagonia. Cabe aclarar que no estamos afirmando que este sistema de armas fuese abandonado de manera abrupta con la incorporación del caballo por parte de las poblaciones indígenas. Al contrario, consideramos que el cambio se habría dado de manera paulatina y gradual.

Los resultados de este trabajo sugieren que los grupos humanos ubicados al norte de los ríos Chico y Santa Cruz habrían tenido un acceso más directo a la fuente de materia prima de obsidiana Pampa del Asador, debido a la mayor frecuencia de puntas de proyectil confeccionadas con este material, lo que es concordante con análisis previos. Para el espacio ubicado al norte del Lago Argentino, los datos sugieren que las puntas de obsidiana podrían haber sido transportadas ya confeccionadas desde otros sectores del espacio, tal vez desde el este del río La Leona (cf. Franco 2002; Franco, Otaola y Cardillo 2007). Esto último también podría aplicarse a la punta de jaspe o sílice rojo recuperada al norte del río Santa Cruz -oeste del río La Leona- confeccionada probablemente con una roca procedente del área del Macizo del Deseado. Lo mencionado nos lleva a concluir que existen evidencias de una estrategia conservada de puntas confeccionadas en materia prima no local (e.g. la obsidiana o sílice rojo) de excelente calidad para la talla. Estas podrían ser transportadas como parte del equipamiento personal (Binford 2007) de los individuos. Cabe también señalar, que los sitios en estratigrafía con cronologías semejantes al Alero Piedra Quemada ubicados al norte del Lago Argentino, presentan artefactos manufacturados en obsidiana procedentes de Pampa del Asador en muy baja frecuencia (Franco 2002).

Observamos que las puntas de proyectil confeccionadas en materias primas de origen local son predominantes al norte del Lago Argentino. La mayor proporción de estas podría deberse por un lado a la dificultad de acceso desde el este (e.g. río La Leona) de materia prima como la obsidiana; y por otro lado, a la explotación de este área con fines específicos como ser el procesamiento de chulengos (Franco y Borrero 1995), lo cual podría llevar a utilizar en mayor medida los recursos líticos locales. Este caso se daría cuando no alcancen los instrumentos transportados desde otras zonas para las actividades específicas a desarrollar.

Con respecto al momento ecuestre, sugerimos que la presencia del equino en nuestra área de estudio pudo haber afectado los sistemas de armas de los grupos cazadoresrecolectores que ocuparon este espacio. Mandrini (2000) señaló para el área de la llanura pampeana -al norte y fuera de nuestra área de estudio-, que las boleadoras y las lanzas pudieron llegar a reemplazar casi enteramente al arco y la flecha dado la dificultad para manipular este último a galope. Creemos que la introducción del equino entre los Patagones generó novedosas formas de caza (ver Pozzi 1931), en donde las boleadoras constituirían un artefacto eficaz al poder ser utilizadas con una sola mano para la captura de animales. Este cambio en el sistema de armas también es sugerido por las fuentes escritas, en las cuales se menciona el uso de boleadoras, cuchillos y armas de fuego para momentos ecuestres (entre otros, Fitz Roy 2009 [1839]; Musters 2005 [1871]).

Cabe mencionar que este trabajo constituye una aproximación preliminar al tema y que debe ser tomado con precaución debido a la baja frecuencia de puntas de proyectil en contextos estratigráficos y a las recolecciones selectivas de las mismas por parte de coleccionistas. Esperamos ampliar las conclusiones y tendencias observadas en el futuro con la información que brinden los sitios para momentos históricos. De esta manera, nos proponemos comparar el uso de los espacio por parte de los grupos humanos para momentos ecuestres y pre ecuestres.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo se enmarca dentro de una beca CONICET (Tipo 1). Proyectos UBACyT F119, PIP 11420090100356, PICT 19-26040. Se agradece muy especialmente a Nora Franco por su ayuda, correcciones y comentarios. A todos los que participaron en los trabajos de campo en que se obtuvieron estas muestras. A Ivana L. Ozán, Marcelo Vitores y Bárbara Mazza. A Judith Charlin, un evaluador anónimo y editores que con sus comentarios enriquecieron este trabajo. A las Direcciones de Cultura de Gobernador Gregores, Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz. A Marcelo Cebeira, Liliana Costas y Betty Knoop. A Minera Triton S. A. y al Mag. C. Baetti.

BIBLIOGRAFÍA

1. Aschero, C. A. 1975. Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos. Ms. En archivo, Informe presentado al CONICET. [ Links ]

2. Aschero, C. A. 1983. Revisión del ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos. Ms. En archivo, Informe presentado al CONICET. [ Links ]

3. Aschero, C. A. 1987. Tradiciones culturales en la Patagonia Central: Una perspectiva ergológica. Primeras Jornadas de Arqueología de la Patagonia, pp. 17-26. Gobierno de la Provincia del Chubut. [ Links ]

4. Barne, J. 1969. Viaje que hizo el San Martín desde Buenos Aires al puerto de San Julián, el año de 1752: y del de un indio paraguayo, que de dicho puerto vino por tierra hasta Buenos Aires. Viajes y Expediciones a los Campos de Buenos Aires y a las Costas de la Patagonia. Colección Pedro de Angelis. Tomo IV:66-94. Plus Ultra, Buenos Aires. [ Links ]

5. Bernal, I. y M. Sanchez Proaño. 2001. Los Tehuelches. Galerna-Búsqueda de Ayllu. Buenos Aires. [ Links ]

6. Binford, L. 2007 [1980]. Humo de sauce y colas de perros: sistemas de asentamiento de los cazadores-recolectores y la formación de sitios arqueológicos. Una crítica a la arqueología evolucionista. En Clásicos de Teoría Arqueológica Contemporánea, Traducido por L. Orquera y editado por V. Horwitz, pp. 439-464. Sociedad Argentina de Antropología. [ Links ]

7. Bird, J. 1938. Antiquity and migrations of the early inhabitans of Patagonia. Geographical Review XXVIII:250-275.1993. Viajes y Arqueología en Chile Austral. 2da ed. Ediciones Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Magallanes, Chile. [ Links ]

8. Borrero, L. A. y N. V. Franco. 2000. Cuenca superior del río Santa Cruz: perspectivas temporales. En Desde el país de los gigantes. Perspectivas arqueológicas en Patagonia, tomo II:345-356. Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Río Gallegos. [ Links ]

9. Bourne, B. F. 2006 [1853]. Cautivo en la Patagonia. Un norteamericanoen la tierra de los "gigantes" (1849). Ediciones Continente, Buenos Aires. [ Links ]

10. Bormida, M. y R. Casamiquela. 1958-1959. Etnografía Gununa Kunna. Testimonio de los últimos tehuelches septentrionales. Runa IX (1-2):153-193. [ Links ]

11. Boschín, M. T. y L. R. Nacuzzi. 1979. Ensayo metodológico para la reconstrucción etnohistórica. Su aplicación a la comprensión del modelo tehuelche meridional. Colegio de Graduados en Antropología. Serie Monográfica Nº 4. Buenos Aires. [ Links ]

12. Carballo, M., F., L. A. Borrero, N. V. Franco, J. B. Belardi, V. D. Horwitz, A. S. Muñoz, P. Campan, F.M. Martín, F.Borella, M.F. García, F. Muñoz, F. Savanti y J.L. Lanata. 1999. Arqueología de la costa del lago Argentino, río La Leona y pampas altas intermedias (Provincia de Santa Cruz, Argentina). Praehistoria 3:13-33. Revista del Programa de Estudios Prehistóricos. CONICET. Argentina. [ Links ]

13. Coan, T. 2007 [1886]. Aventuras en Patagonia. Un viaje de exploración de dos misioneros nor teamericanos. Noviembre 1833 - Marzo 1834. Zangier & Urruty Publications. Museo Marítimo de Ushuaia. [ Links ]

14. Espinosa, S. L. y R. A. Goñi.1999. ¡Viven!: una fuente de obsidiana en la provincia de Santa Cruz. Soplando en el Viento... Actas de las III jornadas de Arqueología de la Patagonia, pp. 177- 188. INAPL y Universidad Nacional del Comahue, Neuquén-Buenos Aires. [ Links ]

15. Fitz Roy, R. 2009 [1839]. Viajes del Adventure y el Beagle. Primera expedición hidrográfica a las costas del Sur de Sudamérica. Mayo 1826-octubre 1830, Tomo 1. Zangier & Urruty Publications. Museo Marítimo de Ushuaia. [ Links ]

16. Franco, N. V. 2002. Estrategias de utilización de recursos líticos en la Cuenca superior del río Santa Cruz. Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. [ Links ]

17. Franco, N. V. 2008a. Proyecto PIP-5209 (CONICET): Entre ríos y mesetas: ocupaciones humanas prehistóricas en el área de los ríos Chico y Santa Cruz (Santa Cruz, Argentina). En archivo, proyecto presentado al CONICET. [ Links ]

18. Franco, N. V. 2008b. Proyecto UBACyT (F119). Los cazadoresrecolectores y la organización del espacio. El caso de la cuenca del río Santa Cruz. En archivo, proyecto presentado a la UBA. [ Links ]

19. Franco, N. V. y L. A. Borrero. 1995. Bifaces, Guanacos and Other Resources. The Evolution of Patagonian Populations. Trabajo presentado al 60vo. Annual Meeting, Society for American Archaeology, Minneapolis. [ Links ]

20. Franco, N. V., M. Cardillo, C. Otaola, N. Arregui y E. Gáal. 2007. Tendencias preliminares en el registro arqueológico del curso medio y superior de arroyo El Lechuza, provincia de Santa Cruz, Argentina. Intersecciones en Antropología 8:271-285. [ Links ]

21. Franco, N. V., C. Otaola y M. Cardillo. 2007. Resultados de los trabajos exploratorios realizados en la margen norte del río Santa Cruz (provincia de Santa Cruz, Argentina). En Arqueología de Fuego-Patagonia. Levantando Piedras, desenterrando huesos...y develando arcanos, editado por F. Morello, M. Martinic, A. Prieto y G. Bahamonde, pp. 541-553. Ediciones CEQUA. Punta Arenas, Chile. [ Links ]

22. Franco, N. V. y N. Cirigliano. 2009. Materias primas y movilidad humana entre las cuencas de los ríos Santa Cruz y Chico (provincia de Santa Cruz, Argentina). Primeros resultados. En Arqueología de Patagonia: una mirada desde el último confín, Tomo 1, compilado por M. Salemme, F. Santiago, M. Álvarez, E. Piana, M. Vazquez y M Mansur, pp. 361-368. Editorial Utopías. Ushuaia. [ Links ]

23. Franco, N. V., P. Ambrústolo, F. Skarbun, N. Cirigliano y M. Martucci. 2009. La evaluación de la circulación de los recursos líticos a grandes escalas: algunos ejemplos entre los ríos Deseado y Santa Cruz (Patagonia Argentina). Libro de Resúmenes XVIII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, pp. 61-63. Museo de Historia Natural de Valparaíso, Sociedad Chilena de Arqueología, Valparaiso, Chile. [ Links ]

24. Franco, N. V., P. Ambrústolo, F. Skarbun, N. Cirigliano y M. Martucci. 2011. El Macizo del Deseado como fuente de aprovisionamiento de rocas silíceas. Variaciones en la disponibilidad y circulación: algunos ejemplos. Enviado a la revista Cazadores Recolectores del Cono Sur. [ Links ]

25. García Guraieb, S., R. Goñi y L. Bosio. 2007. Lesiones traumáticas en un entierro del lago Salitroso (Santa Cruz, Argentina). Arqueología de Fuego- Patagonia. Levantando piedras, desenterrando huesos... y develando arcanos, editado por F. Morello, M. Martinic, A. Prieto y G. Bahamonde, pp. 375-380. Ediciones Cequa. Punta Arenas, Chile. [ Links ]

26. Gómez Otero, J. 1986/87. Investigaciones arqueológicas en el Alero Potrok-aike, provincia de Santa Cruz. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XVII (1):173- 200. [ Links ]

27. Gómez Otero, J. 1989-90. Cazadores tardios en la zona fronteriza del paralelo 52 sur. I. El paraje de juni Aike. Anales del Instituto de la Patagonia (Serie Ciencias Sociales) 19:47-71. [ Links ]

28. Gradin J. C. 2000. Más allá y más acá del río Santa Cruz. Nuevo Offset. Buenos Aires. [ Links ]

29. Gradin, J. C., C. A. Aschero y A. M. Aguerre. 1979. Arqueología del área río Pinturas (provincia de Santa Cruz). Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XIII:183-227. [ Links ]

30. Mandrini, R. J. 2000. De la caza al pastoreo. Transformaciones económicas y cambios sociopolíticos entre los indios del oriente de la llanura pampeana. Nómadas y sedentarios en el Norte de México, pp 693-711. Universidad Nacional Autónoma de México, México. [ Links ]

31. Manzi, L. M. 2000. ¿Por qué los arqueólogos insisten en leer crónicas? Los Selk'nam a través de los registros documentales. Desde el país de los gigantes. Perspectivas arqueológicas en Patagonia, tomo I:223-242. Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Río Gallegos. [ Links ]

32. Martiníc, M. 1995. Los Aónikenk, historia y cultura. Ediciones Universidad de Magallanes, Punta Arenas. [ Links ]

33. Massone, M. M. 1979. Panorama etnohistórico y arqueológico de la ocupación tehuelche y prototehuelche en la costa del estrecho de Magallanes. Anales del Instituto de la Patagonia (Serie Ciencias Sociales) 10:63-108. [ Links ]

34. Massone, M. M. 1989-1990. Investigaciones Arqueológicas en la Laguna Thomas Gould (1980-1982). En Homenaje al Dr. Junios Bird. Anales del Instituto de la Patagonia (Serie Ciencias Sociales) 19:87-99. [ Links ]

35. McCormac, F.G.., A.G. Hogg, P.G. Blackwell, C.E. Buck, T.F.G. Higham, y P.J. Reimer 2004. SHCal04 Southern Hemisphere Calibration 0 - 11.0 cal kyr BP. Radiocarbon 46:1087-1092. [ Links ]

36. Meltzer, D. J.1989. Was Stone Exchanged Among Eastern North American Paleoindians?. En Eastern Paleoindian lithic resource use, editado por C. J. Ellis y J. Lothrop, pp. 11- 39. Westview Press, Boulder. [ Links ]

37. Miotti, L. 1998. Zooarqueología de la meseta central y costa de Santa Cruz. Un enfoque de las estrategias adaptativas aborígenes y los paleoambientes. Museo Municipal de Historia natural. Secretaría de Gobierno. Departamento de San Rafael. Provincia de Mendoza, República Argentina [ Links ]

38. Moreno, J. E. 2008. Arqueología y etnohistoria de la Costa Patagónica Central en el Holoceno Tardío. Fondo Editorial Provincial. Secretaría de Cultura de Chubut. [ Links ]

39. Musters, G. C. 2005 [1871]. Vida entre los Patagones. El Elefante Blanco, Buenos Aires. [ Links ]

40. Nami, H. 1984. Análisis tipológico de los instrumentos provenientes del sitio "El Volcán" C. 4. Cuenca del río Chico, Provincia de Santa Cruz. PREP Informes de Investigación 1:55-81. [ Links ]

41. Narborough, J. 2007[1694]. El viaje de Sir John Narbrough al Mar del Sur. En Un relato de diversos viajes y descubrimientos recientes. Colección Reservada del Museo del fin del mundo. Eudeba, Buenos Aires. [ Links ]

42. Panza, J. L. y G. Marín.1998. Hoja Geológica 4969-I "Gobernador Gregores" Provincia de Santa Cruz. Buenos. Aires, Argentina. [ Links ]

43. Pigafetta, A. 2001[1519-1522]. Primer viaje alrededor del mundo. 1ra ed. El Elefante Blanco, Buenos Aires. [ Links ]

44. Pozzi, J. 1931. Apunte sobre la vida material de los indios tehuelches. Solar :331-348. [ Links ]

45. Russo, A. y M. A. Flores. 1972. Patagonia Austral Extra Andina. En Geología Regional Argentina, editado por A. F. Leanza, pp. 707-725. Acad. Nacional Ciencias, Córdoba. [ Links ]

46. Sanguinetti de Bórmida, A. 1984. Noticias sobre el sitio "El Volcán", su relación con el poblamiento tardío de las cuencas de los ríos Gallegos y Chico (Provincia de Santa Cruz, Argentina). PREP: Informes de Investigación 1:5-34. [ Links ]

47. Sarmiento de Gamboa, P. 1768 [1580]. Viage al Estrecho de Magallanes por el Capitán Pedro Sarmiento de Gamboa, En los años de 1579, y 1580. Y Noticia de la expedición que después hizo para poblarle. Imprenta Real de la Gazeta, Madrid. [ Links ]

48. Stern, C. R. 1999. Black obsidian from Central -South Patagonia: Chemical Characteristics, Sources and Regional Distribution of Artifacts. En Soplando en el Viento... Actas de las III jornadas de Arqueología de la Patagonia, pp. 221-234. INAPL y Universidad Nacional del Comahue, Neuquén-Buenos Aires. [ Links ]

49. Stuiver, M. y P. J. Reimer. 1986/2010. Radiocarbon Calibration Program Calib Rev 6.0.0. http://www.calib.qub.ac.uk/calib/ (Acceso 01 de marzo de 2011). [ Links ]

50. Stuiver, M.y P. J. Reimer. 1993. Radiocarbon Calibration Program. Calib Rev 6.0. Radiocarbon 35:215-230. [ Links ]

51. Viedma, A. 1972 [1783]. Diario de Viedma. Colección Pedro De Angelis, Tomo VIII, volumen B, pp. 845-936. Plus Ultra, Buenos Aires. [ Links ]

52. Viedma, A. y B. Villarino. 2006. Diarios de navegación. Expediciones por las costas y ríos patagónicos (1780-1783). Ediciones Continente, Buenos Aires. [ Links ]