Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

La zaranda de ideas

versão On-line ISSN 1853-1296

Zaranda ideas vol.16 no.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires ago. 2018

Artículo

Caracterización tecnológica, reconstrucción morfológica y análisis de performance del conjunto de vasijas de El Taco 19 (Sierra de El Alto-Ancasti, Catamarca)

Technological characterization, morphological reconstruction and performance analysis of the set of pots of El Taco 19 (El Alto-Ancasti Mountain Range, Catamarca)

1Carlos Ariel Barot1 y Leticia Inés Gasparotti2

1CITCA-CONICET/UNCA. Prado 366 (4700), San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. E-mail: carlosbarot11@hotmail.com

2CITCA-CONICET/UNCA. Prado 366 (4700), San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. E-mail: lgasparotti@arqueo.unca.com.ar

Recibido:Octubre de 2018.

Aceptado:Marzo de 2019.

RESUMEN

El presente trabajo se centra en el análisis del material cerámico recuperado del conjunto habitacional El Taco 19 (siglos VII y VIII d.C.), emplazado en la cumbre de la Sierra de El Alto-Ancasti (Catamarca). Debido a la escasez de información sobre esta materialidad en el área de estudio, nos propusimos llevar a cabo una primera aproximación a la misma. Se plantearon tres etapas de análisis: primero un estudio macroscópico de los tipos de pasta presentes en el conjunto, posteriormente realizamos una reconstrucción de las formas cerámicas presentes y, por último, un análisis de performance de estas. A través de esto, pudimos identificar variabilidad en cuanto a los modos-de-hacer las vasijas, además de reconstruir parcialmente algunas formas e interpretar los posibles usos para los que estaban habilitadas.

Palabras clave: análisis cerámico; reconstrucción de formas; análisis de performance; Período Medio;Sierra de El Alto-Ancasti

ABSTRACT

This paper focuses on the analysis of the ceramic material recovered from the site of El Taco 19 (7th and 8th centuries AD), located on the summit of the El Alto-Ancasti mountain range. Due to the information scarcity on this materiality in the study area, we proposed to carry out a first approximation to it. Three stages of analysis were proposed: in the first place, a macroscopic study of the types of paste was carried out, later we proceeded to carry out a reconstruction of the ceramic forms and, finally, a performance analysis of the vessels identified. Through this, we were able to identify variability in the ways of making the vessels, also partially reconstructing the shapes of several pots and interpret some of the uses for which they were made.

Keywords: ceramic analysis; reconstruction of forms; performance analysis; Middle Period; El Alto-Ancasti mountain range.

INTRODUCCIÓN

El inicio de las investigaciones arqueológicas en las Sierras de El Alto-Ancasti puede situarse a mediados de la década de 1940, cuando Ardissone y Difrieri decidieron analizar y describir dos tipos de restos materiales dejados por los antiguos habitantes de la zona: las pircas y los morteros (Ardissone 1945; Difrieri 1945). Desde entonces, el interés de la mayoría de los arqueólogos que llegaron a la zona se centró en estudiar y dar a conocer las numerosas manifestaciones pictóricas presentes a lo largo y ancho de la sierra (De la Fuente 1969, 1990; De la Fuente y Díaz Romero 1974; De la Fuente et al. 1982, 1983; Segura 1988; Gheco y Quesada 2012; Nazar et al. 2012; Quesada y Gheco 2015; entre varios otros). En menor medida, se abordó la conformación de los distintos paisajes arqueológicos (Nazar 2003; Quesada et al. 2012; Zuccarelli 2014; Gordillo et al. 2017) y el análisis de algunos materiales (Barrionuevo 1972; Mulvany 1996-1997;Dlugosz 2010; Moreno 2014; Moreno y Sentinelli 2014; Ahumada y Moreno 2015-2016; Moreno y Egea 2016). Sin embargo, podemos apreciar que los materialescerámicos solo fueron involucrados de manera ocasional en dichas investigaciones.

Producto de las investigaciones generadas en la última década, se puso en jaque el lugar de âperiferiaâ en que situaba la bibliografía arqueológica a la sierra,dentro del modelo centro-periferia bajo el cual se intentaba explicar el pasado prehispánico en Catamarca. Contrariamente a esto, se pudo observar que los antiguos habitantes tenían un marcado vínculo con el paisaje, lo que se plasmó en una fuerte inversión de mano de obra para generar espacios de producción y reproducción de una vida campesina (Quesada et al. 2012). Este giro en el modo de ver a las sociedades serranas del oriente catamarqueño, nos permitió pensar en las diferentes tareas que forman parte de la cotidianidad y que no fueron exploradas aún, algunas de las cuales pueden ser inferidas a través del estudio de los materiales cerámicos. Más específicamente, consideramos que el análisis de las vasijas recuperadas en El Taco, puede aproximarnos a conocer algunas de las prácticas mediante las cuales fueron confeccionadas, así como identificar las distintas actividades en las que pudieron participar.

Í REA DE ESTUDIO

La Sierra de El Alto-Ancasti, provincia de Catamarca, se extiende más o menos en sentido norte-sur, entre los 28º y 29º de latitud sur y los 63º y 65º 30â de longitud oeste (Figura 1). A lo ancho de sus casi 170 km de largo, se pueden distinguir tres pisos altitudinales claramente diferenciados en cuanto a la vegetación presente: Bosque Serrano (desde los 700 a los 1500 msnm), Arbustal-Pastizal (entre los 1500 y 2000 msnm) y, por último, Pastizal de Altura (sobre los 1500 msnm) (Morlans 1995).

Figura 1. Sierra de El Alto-Ancasti (tomada de Quesada et al. 2012).

En la zona de la cumbre de la sierra, el terreno, lejos de ser uniforme, está caracterizado por innumerables pequeñas quebradas separadas por lomadas no muy elevadas, cuyos flancos están recorridos por suaves cañadas que desembocan en los arroyos colectores. Son estas lomadas, junto con las cañadas, los ámbitos quehan sido más transformados por la ocupación humana a lo largo del tiempo y, por consecuencia, donde encontramos los sitios arqueológicos.

Mediante tareas de prospección sobre 540 ha de cumbre, en una zona cercana a El Taco(Departamento de Ancasti), Quesada y colaboradores lograron detectar numerosas áreas agrícolas y, por lo menos, 19 conjuntos habitacionales. Los mismos habrían conformado un patrón aldeano con tendencia a la dispersión, pero con recursos materiales orientados a lograr instancias de inmediatez social o contextos de co-presencia cotidianos que caracterizan la vida aldeana, principalmente mediante un alto grado de intervisibilidad entre los conjuntos residenciales y la intensa relación de proximidad de estas viviendas con las sendas que recorren la topografía local (Quesada et al. 2012).

-

Conjunto habitacional El Taco 19

El Taco 19 (ET19) es un conjunto habitacional, emplazado en la zona cumbral de la sierra, compuesto por una serie de 28 recintos de variadas dimensiones, los cuales se extienden a lo largo de aproximadamente 150 m en sentido noresteâsudoeste. Al norte de este conjunto concentrado se dispone unrecinto, relativamente amplio, construido aprovechando los afloramientos de rocas para lograr el cerramiento, mientras que al este se sitúan unos muros bajos en dirección norte-sur que podrían ser aterrazamientos agrícolas (Figura 2) (Quesada et al. 2012).

Figura 2. Conjunto habitacional ET19, en rojo el área excavada (R1, R2 y R3). Figura tomada y modificada de Quesada et al. (2012).

En la organización espacial de ET19 se destacan cinco recintos de grandes dimensiones (con más de 20 m de lado cada uno), los cuales habrían actuado a modo de patios. Rodeando a estos se disponen alrededor de 23 recintos más pequeños que pudieron haber funcionado como habitaciones. En algunos casos, los recintos pequeños aparecen adosados entre sí, conformando unidades menores dentro del sitio. Un ejemplo de esto lo podemos observar en el sector norte de ET19, donde se puede distinguir un conjunto de tres recintos adosados entre sí, con un tamaño más o menos homogéneo (entre 5 y 7 m de lado). Los fechados radiocarbónicos obtenidos de la excavación del interior de tres de estos recintos (Recinto 1, Recinto 2 y Recinto 3), sitúan cronológicamente al sitio en la segunda mitad del primer milenio DC (1390±70 AP; 1340±80 AP; 1270±60 AP; 1240±50 AP; 1210±80 AP) (Ahumada y Moreno 2015-2016).

La fisonomía de las estructuras presentes en ET19 es principalmente cuadrangular. Las paredes de los recintos fueron confeccionadas mediante diferentes técnicas, lo que generó que los muros estuviesen compuestos de dos cuerpos. Un cuerpo inferior constituido por una doble hilera de lajas de esquisto colocadas de canto y dejando entre ellas un espacio, el cual fue relleno con una mezcla de tierra, material arqueológico y cascajo; y uno superior conformado por mampostería de rocas de diferentes tamaños dispuestas horizontalmente (Quesada et al. 2012). Este modo de construcción descripto para El Taco es similar al que describen Barrionuevo (1972) en su denominado âyacimiento tipoâ en Nana Huasi, Nazar (2003) en la zona austral de la Sierra, Dlugosz (2010) en Los Corpitos (Departamento El Alto) y Gordillo y colaboradores (2017) en Rodeo de los Indios.

ANTECEDENTES

El primer trabajo en donde se inicia el estudio de la alfarería presente en la zona es llevado a cabo por Omar Barrionuevo (1972) en su descripción sobre âel área arqueológica Nana Huasiâ. Los materiales que recupera de la excavación de dicho sitio son definidos por el autor como cerámica Aguada. A su vez distingue una variedad de tipos: Aguada Ahumado (Monocroma, Bicolor y Tricolor o Polícroma), Aguada Alisada (Simple y Pintada) y Aguada Tosca. El autor aclara que, en lo que respecta al tipo Aguada Ahumado, âtomamos la terminología dada por Rex González, ya que la misma se ha impuesto en los distintos centros de investigaciónâ (Barrionuevo 1972:11). Posteriormente González (1998) rebautiza este estilo como Aguada Portezuelo y lo sitúa en el oriente catamarqueño, mientras que Nazar (2003) menciona el hallazgo de algunos fragmentos de este estilo en la zona cumbral de la sierra.

Ya hacia fines de la década de 1970, Eleonora Mulvany desembarca en el este de la provincia de Catamarca, zona que describe como intermedia entre las regiones Valliserranas y Chacosantiagueña (1996-1997). Producto de sus trabajos de campo logra obtener materiales cerámicos de siete localidades, cuatro ubicadas en el Valle de Catamarca y las tres restantes en las estribaciones orientales de la Sierra de El Alto-Ancasti. Los mismos fueron diferenciados teniendo en cuenta las características de las pastas (ausencia o presencia y tamaño de inclusiones, la textura y el tipo de fractura), lo que arroja como resultado siete grupos cerámicos. Posteriormente, los grupos antes mencionados son divididos en subgrupos de acuerdo al acabado de superficie. Si bien casi todos los grupos están presentes en los sitios estudiados, con base en la frecuencia de los mismos, la autora diferencia tres zonas geográficas con estilos predominantes: Ambato (estilos Ciénaga, Aguada y Alumbrera/ Ambato Tricolor), Capayán (Aguada Grabado y Aguada Portezuelo) y los sitios hallados en Las Cañas y Cortaderas (Condorhuasi y Cortaderas Polícromo).

Muchos años después, y retomando las investigaciones en uno de los sitios trabajados por Mulvany, José Dlugosz (2010) da a conocer una serie de piezas de alfarería procedentes de la excavación de las estructuras 6 y 7, del sector A del sitio Los Corpitos, emplazado en el Departamento El Alto. El autor diferencia cinco grupos de vasijas, discriminándolas según sus formas y capacidades (expresada en litros), y les confiere una posible funcionalidad a cada una. Finalmente, Dlugosz (2010:158) sostiene que âcuenta con elementos suficientes como para proponer que las vasijas analizadas estuvieron involucradas en la preparación (cocción y maceración de bebidas alcohólicas) y consumo (para servir) de sustancias alimenticiasâ, tareas que forman parte de las actividades domésticas de un grupo social.

MATERIALES Y MÍ TODOS

El conjunto cerámico recuperado de la excavación estratigráfica del recinto 1 (R1) se conforma de 1441 fragmentos. Sin embargo, por cuestiones analíticas, para el presente trabajo se decidió tomar los tiestos cuyo tamaño superan los 4 cm, dejando afuera del análisis los considerados âpequeñosâ y âmuy pequeñosâ (Feely y Ratto 2013), lo que nos dio como resultado un total de 432 fragmentos, cuya totalidad fue analizada con lupa binocular. Si bien, como mencionamos, la muestra con que contamos para esta investigación está compuesta por material fragmentario, el enfoque que utilizamos para el establecimiento de las variables de análisis, considera a la vasija como unidad de análisis y al fragmento como unidad de observación. Para esto nos centramos en estimar el Número Mínimo de Vasijas (NMV), lo cual consiste en la suma de las partes diagnósticas1 que posee una pieza (bordes, cuerpos con puntos de inflexión característicos, bases) y partes de cuerpos no diagnósticas que presentan características únicas de pasta (Feely y Ratto 2013). Habiendo dejado esto en claro, podemos decir que la metodología empleada para llevar a cabo el presente trabajo puede ser dividida en tres etapas: caracterización tecnológica del proceso de manufactura, aproximación a la morfología y análisis de performance.

-

Caracterización tecnológica del proceso de manufactura

Durante el proceso productivo de manufactura cerámica, los alfareros eligen, consciente o inconscientemente, entre una variedad de opciones posibles para elaborar las piezas (Lemonnier 1992). Muchas de estas elecciones son arbitrarias desde el punto de vista técnico, es decir, independientes de cualquier necesidad material, mecánica o funcional del objeto a elaborar, sin embargo, son reproducidas por los alfareros del grupo y mantenidas en el tiempo (Lemonnier 1992; Gosselain 1999). Esto conforma el saber hacer de los alfareros, el cual es socialmente situado y puede verse reflejado en la secuencia de procesos, gestos tecnológicos y elecciones involucradas en la manufactura de los materiales cerámicos.

Enfocados en conocer algunas de las elecciones antes mencionadas, intentamos identificar, primero a ojo desnudo y posteriormente con la ayuda de una lupa estereoscópica binocular (con aumento de 20X-40X), las diferencias y similitudes a la hora de elaborar la pasta. Se observó la presencia de antiplásticos y cavidades. La determinación del tipo de antiplástico y la clasificación de la inclusión2 (pueden ser cristaloclastos, litoclastos, tiesto molido o restos vegetales) fueron establecidas mediante la observación del corte fresco, a través de la lupa binocular, mientras que la densidad fue estimada en relación al porcentaje de inclusiones y cavidades en la matriz arcillosa (Mathew et al. 1991 en Orton et al. 1993). También se trató de identificar la técnica de levantamiento de la pieza por parte del artesano (rollos, planchas, moldes, entre otros) (Balfet et al. 1992). Por otro lado, el tratamiento de las superficies fue clasificado como alisado, pulido o bruñido; mientras que la técnica de decoración se clasificó en pintura, incisión, excisión, entre otros. En cuanto a la cocción, se identificaron diferentes posibilidades (oxidante, reductora, oxidante incompleta o reductora incompleta) y fue determinada mediante el relevamiento del color en diferentes sectores de la pared cerámica (Convención Nacional de Antropología 1964). Por último, se decidió adscribir los grupos de cerámicas que presentaran características similares, tanto del análisis de pasta, como de acabados superficiales y cocción, a tipos cerámicos conocidos para el área: Aguada, Condorhuasi, Candelaria, entre otros (González 1977, 1998; Barrionuevo 1972; Mulvany 1996-1997; Gordillo 2009).

-

Caracterización morfológica

En el caso de las vasijas enteras y en aquellas que presentaban la posibilidad de ser reconstruidas hipotéticamente (mediante reconstrucción digital), se las clasificó según los tipos formales catalogados para la Sierra de El Alto-Ancasti (Mulvany 1978; Dlugosz 2010; Nazar y De La Fuente 2016). En cambio, los fragmentos cerámicos que podían ser orientados según su posición original en la vasija, permitían obtener el radio -cuyo porcentaje de arco representaba más del 5% del total de la pieza-, pertenecían a partes consideradas âdiagnósticasâ(bordes, labios, puntos de inflexión, asas, bases y cuerpos en los que era posible realizar mediciones) de las vasijas y cuya reconstrucción no coincidía con formas conocidas para el área, fueron diferenciadas en vasijas abiertas y cerradas (Balfet et al. 1992). Los autores señalan que âuna vasija abierta es una vasija sin constricción de diámetro y cuyo diámetro máximo coincide con la bocaâ, mientras que una vasija cerrada se caracteriza por la presencia o no de un cuello y que el diámetro mínimo es superior a un tercio del diámetro máximo (Balfet et al. 1992:19).

Tabla 1.Características tecnológicas de los grupos cerámicos definidos para El Taco 19. Referencias: cuarzo cristalino (QC), muscovita (M), magnetita (MGT), biotita (B), hematita (HE), inclusión blanca (IB), inclusión negra (IN) y cavidades (cav). El âespesorâ indica rangos mínimos y máximos de las paredes; en âtratamiento de superficieâ, donde figura sólo un tipo, hace referencia tanto al interior como al exterior.

-

Análisis de performance

Para este análisis se consideraron dos variables propuestas por Rice (1987): el conjunto de propiedades relacionadas con el uso (capacidad, estabilidad, accesibilidad y transportabilidad) y las propiedades técnicas de las pastas.

-

Propiedades relacionadas con el uso

En cuanto a las propiedades que se relacionan con el uso, podemos mencionar que la capacidad depende de la forma y el tamaño de la vasija. La estabilidad hace referencia a la dificultad de volcar una vasija, la cual está determinada por la forma, las proporciones entre las diferentes partes, el centro de gravedad, y el tamaño y tipo de base. La accesibilidad nos indica el grado de facilidad para alcanzar al contenido de la vasijas (las piezas de menor accesibilidad son aquellas que presentan un orificio o boca restringido, contrario a las de mayor accesibilidad). La transportabilidad describe la facilidad con que se puede transportar una vasija, la cual está determinada por su forma, fundamentalmente su tamaño, en relación directa con su peso y el agarre (Rice 1987).

-

Propiedades técnicas de las pastas

Para analizar las propiedades técnicas de las pastas, partiendo de los análisis en lupa binocular, consideramos adecuado dividir los grupos cerámicos en dos categorías distintas: pastas gruesas y pastas finas. Las primeras se caracterizan por paredes con un espesor superior a los 7 mm y elevada presencia de antiplásticos (cantidades superiores al 15%), mientras que las segundas poseen paredes cuyo espesor no sobrepasa los 7 mm y las cantidades de antiplásticos que pueden observarse son muy bajas. Esta diferencia se refleja en que las vasijas con paredes más espesas y con presencia de bastante antiplástico: a) a la hora de almacenar ciertos productos, mantienen la humedad fuera de la vasija; b) para determinados tipos de procesamientos, son más resistentes a golpes durante el batido, agitado o mezclado; c) en actividades de transferencia, retardan la conducción del calor desde los contenidos hacia fuera, manteniendo el exterior templado, además de ser recipientes pesados para movilizarlos y; d) poseen mayor resistencia al shock térmico (Rice 1987).

RESULTADOS

-

Caracterización tecnológica

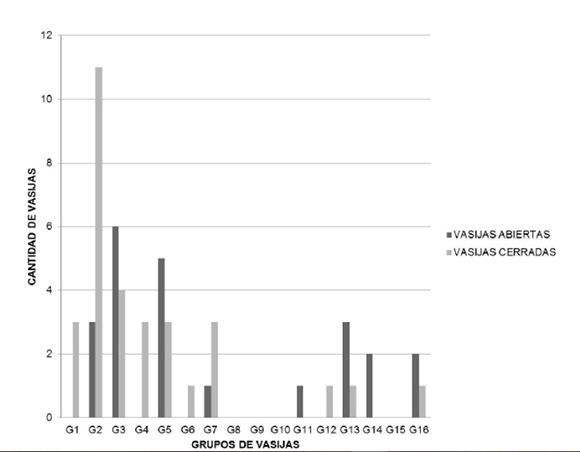

Los fragmentos analizados con lupa binocular (n=432) fueron agrupados, en primer lugar, a partir de las características tecnológicas (pasta, cocción, decoración, entre otras variables). Esto arrojó 16 grupos de fragmentos (Tabla 1), dentro de los cuales pudimos identificar tanto vasijas abiertas (n=23) como cerradas (n=31) (Figura 3).

Figura 3. NMV abiertas y cerradas identificadas por grupo.

-

Caracterización morfológica

-

Vasijas abiertas

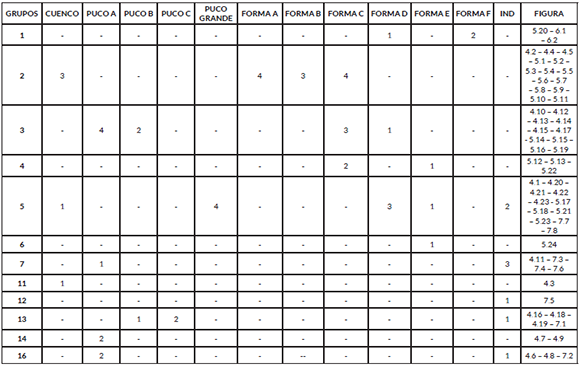

Es un conjunto de formas que diferenciamos en cuencos, pucos y pucos grandes3 (Tabla 2). A su vez, los pucos fueron diferenciados en tres subconjuntos:

Tabla 2.Formas abiertas y cerradas identificadas en El Taco 19, discriminadas por grupo cerámico. Referencias: IND= indiferenciada.

⢠Pucos forma A: no restringidos de contorno simple;

⢠Pucos forma B: restringidos de contorno compuesto; y

⢠Pucos forma C: no restringidos de contorno compuesto (Figura 4).

Figura 4. Vasijas abiertas presentes en ET19.

-

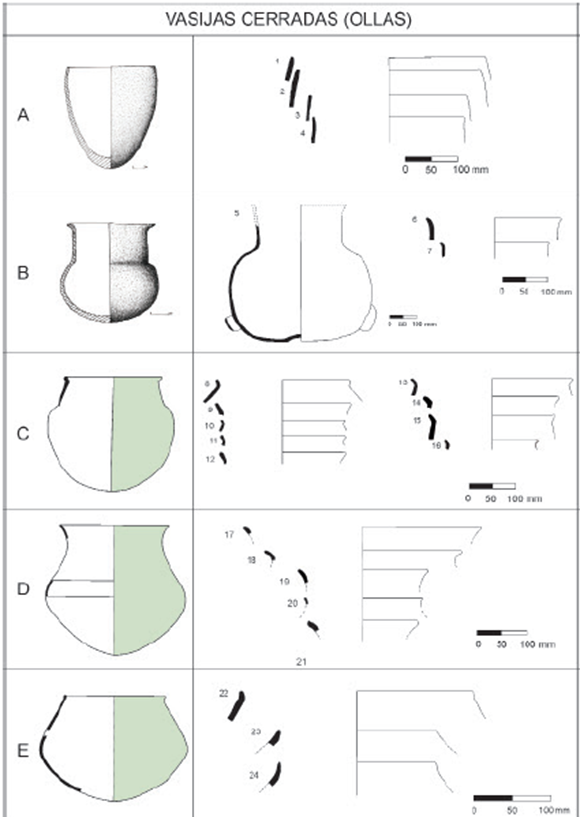

Vasijas cerradas

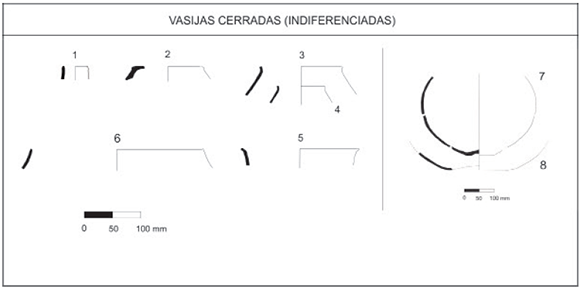

En lo que respecta al conjunto de vasijas cerradas, debemos mencionar la identificación de un considerable número de ollas, las cuales diferenciamos en seis formas (Tabla 2) mediante una comparación con materiales recuperados en la zona de estudio por otros investigadores(Barrionuevo 1972; Mulvany 1978; Dlugosz 2010; Nazar y De La Fuente 2016)(Figura 5 y 6) y algunas formas que no pudimos diferenciar (Figura 7). Las variantes de ollas identificadas son las siguientes:

Figura 5. En la columna de la izquierda reconstrucciones hipotéticas de vasijas cerradas -A y B- tomadas de Dlugosz (2010) y Mulvany (1978) -C, D y E-. En la columna de la derecha reconstrucción parcial de formas cerradas recuperadas de ET19.

Figura 6. 1 y 2 reconstrucción parcial de vasijas cerradas de perfil compuesto recuperada de ET19. Formas similares identificadas en la zona de estudio: I tomada de Barrionuevo (1972); II tomada de Nazar y De La Fuente (2016).

Figura 7. 1 a 6 formas cerradas cuyo contorno completo no se pudo inferir; 7 y 8 fragmentos de bases y cuerpos de formas cerradas presentes en ET19.

⢠Forma A: âvasija subglobular no restringida de contorno simple, carente de asas, base redondeada y borde levemente inflexionado hacia el interiorâ(Dlugosz 2010:146-147).

⢠Forma B: âvasija subglobular restringida de contorno compuesto, presenta dos asas remachadas al cuerpo, el borde es evertido, el labio convexo y la base cóncavaâ. Forma similar a la identificada y descripta por Dlugosz (2010:143-144) como âVasija Nº1â.

⢠Forma C: ârestringida independiente, de contorno complejo (olla). Cuerpo: ovoide en posición erecta. Cuello: sección de cono. Borde: evertido, evertido con engrosamiento gradual interno, evertido con engrosamiento gradual indiferenciado. Labio: recto, convexo. Base: convexa-cóncavaâ (Mulvany 1978:108).

⢠Forma D: ârestringida independiente, contorno inflexionado. Cuerpo: ovoide. Cuello: sección de hiperboloide. Borde: directo. Labio: recto o levemente convexo.â (Mulvany 1978:81-82).

⢠Forma E: ârestringida dependiente, de contorno complejo (olla). Cuerpo: combinación de sección de ovoide y cono. Borde: evertido, con engrosa- miento gradual externo. Labio: convexo. Base: convexo-cóncavo (indiferenciada)â (Mulvany 1978:113-114).

⢠Forma F: combinación de un cuerpo globular y un cuello cilíndrico, el cual ofrece un perfil levemente convexo y borde evertido, rematado en un labio recto de aspecto irregular. También presenta asas de tipo horizontal remachadas por arriba del punto de inflexión entre el cuello y el cuerpo (Nazar y De La Fuente 2016).

-

Análisis de performance

Con respecto al último nivel de análisis debemos mencionar que, por el carácter fragmentario de la muestra, sólo pudimos tener en cuenta algunas de las variables propuestas por Rice (1987) para la identificación de las propiedades de performance de los contenedores cerámicos.

-

Vasijas abiertas

Como mostramos anteriormente, se pudieron identificar tres tipos de vasijas abiertas: cuencos, pucos y pucos grandes. Consideramos que la principal característica que distingue a este conjunto reside en la alta accesibilidad física y visual al contenido. Si bien no podemos conocer específicamente la capacidad, es decir, el volumen que puede ser contenido, si podemos mencionar que existe una alta variabilidad en el tamaño de estas vasijas (desde los 10 hasta los 50 cm de diámetro máximo) (Figura 4). A pesar de la no identificación de elementos de agarre, como asas, consideramos que serían de fácil trasporte debido a lo reducido de sus tamaños (con excepción de los pucos grandes). Por último, desconocemos el nivel de estabilidad de este conjunto debido a la ausencia de bases.

En cuanto a las propiedades técnicas de la pasta con que se confeccionaron las vasijas abiertas, se dividió al conjunto en dos grupos. Por un lado, los cuencos (Figura 4.1, 4.2, 4.4 y 4.5), pucos (Figura 4.10, 4.12 a 4.15 y 4.17) y pucos grandes (Figura 4.20 a 4.23) confeccionados con pasta gruesa y, por otro, al conjunto de cuenco (Figura 7.3) y pucos (Figura 4.6 a 4.9, 4.11, 4.16, 4.18 y 4.19) elaborados con pasta fina.

-

Vasijas cerradas

Las vasijas cerradas (n=31) fueron divididas en dos categorías: ollas (n=23) y cerradas indiferenciadas (n=8). A pesar del carácter fragmentario de la muestra, el conjunto de ollas pudo ser diferenciado entre no restringidas (Figura 5.1 a 5.4) y restringidas (5.5 a 5.22), lo cual consideramos relevante ya que esta característica habilita a que las vasijas se involucren en distintas prácticas. Las ollas no restringidas pertenecen al Grupo 2 y se denominan âForma Aâ. Solo se identificaron bordes, por lo que se desconoce la capacidad, transportabilidad y estabilidad de las mismas. Sin embargo, el carácter de âno restringidasâ indica que la accesibilidad al contenido sería alta. Contrariamente a estas, la principal propiedad de las ollas restringidas reside en la baja accesibilidad al contenido. De la totalidad de ollas, se reconstruyeron parcialmente solo dos cuerpos, lo que permite adentrarse en las otras variables que definen las características de performance. Por un lado se encuentra la âForma Bâ perteneciente al Grupo 2 (Figura 5.5), la cual posee una capacidad de aproximadamente 12 litros, alta estabilidad debido a su base cóncava-convexa, baja accesibilidad dado que el diámetro de la boca es menor que el del cuerpo y una alta transportabilidad debido a la presencia de asas y al tamaño mediano de la misma. La presencia en esta vasija de un punto angular, entre el cuerpo globular y el cuello cilíndrico, le resta resistencia al shock térmico, por lo que no sería apropiada para la exposición al fuego.

En cuanto a las vasijas cerradas indiferenciadas (Figura 7.1 a 7.6), podemos mencionar que compartirían, como característica, una baja accesibilidad al contenido y, debido a lo reducido de sus tamaños, una baja capacidad y alta transportabilidad. Desconocemos la estabilidad que presentaban. Por otra parte, la vasija que se pudo reconstruir parcialmente pertenece al Grupo 5 (Figura 7.7) y se caracteriza por tener una base cóncavaconvexa, lo que le confiere una alta estabilidad y, además, la ausencia de punto de inflexión genera una alta resistencia al shock térmico. Consideramos que la capacidad de esta vasija no superaría los 20 litros lo que, sumado a la ausencia de asas, provocaría un bajo grado de transportabilidad, sobre todo si el contenido está caliente.

Con respecto a las características de pasta de las vasijas cerradas (n=31), al igual que el conjunto de vasijas abiertas, fueron confeccionadas tanto con pasta gruesa (n=26) como con pasta fina (n=5). Cabe destacar que la totalidad del conjunto de ollas fueron confeccionadas con pasta gruesa, es decir con alta cantidad de antiplásticos (superior al 15%) y un espesor superior a 7 mm, mientras que del conjunto de cerradas indiferenciadas, cinco fueron elaboradas con pasta fina (Figura 7.1 a 7.4 y 7.6) y tres con pasta gruesa (Figura 7.5, 7.7 y 7.8).

En síntesis, se puede dividir el conjunto de vasijas en cinco subconjuntos que forman un repertorio heterogéneo con capacidades de llevar a cabo las funciones de transporte, almacenamiento y procesamiento, tal como plantea Rice (1987):

⢠Cuencos (n=4), pucos (n=6) y pucos grandes de pasta gruesa (n=4): habilitados tanto para transferir como para transportar sólidos fríos o calientes. Un caso especial lo componen los pucos grandes, los cuales admitían un mayor volumen en su interior sirviendo quizás a modo de fuentes.

⢠Cuenco (n=1) y pucos (n=8) de pasta fina: los mismos habrían estado habilitados tanto para la transferencia como para el transporte de líquidos y sólidos fríos.

⢠Ollas de pasta gruesa (n=23): debido a la gran variabilidad, tanto de tamaños como de formas, podemos decir que estarían potencialmente habilitadas para todas las funciones que propone Rice (1987).

⢠Vasijas cerradas indiferenciadas de pasta gruesa (n=3): pudieron servir tanto para almacenar como para procesar sólidos y líquidos, fríos y calientes.

⢠Vasijas cerradas indiferenciadas de pasta fina (n=5): este conjunto de vasijas tienen una menor resistencia al calor y a los golpes que la descripta anteriormente.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Si bien el presente trabajo constituye una primera caracterización del material cerámico del sitio ET19, podemos decir que mediante el análisis tecnológico aplicado en este trabajo, se pudo observar cierta variabilidad en las elecciones tecnológicas a la hora de escoger el tipo de cocción, acabado de superficie, decoración y forma de las vasijas. Sin embargo, no sucede lo mismo en cuanto a la materia prima escogida ni a la técnica de modelado, por lo menos a nivel macroscópico.

Se registraron 16 grupos cerámicos diferentes, que involucran diferencias en las formas, espesor de las paredes, decoración y cocción. Estos grupos reflejarían la existencia de una relativamente alta variabilidad de modos-de-hacer (sensu Lemonnier 1992). Dentro de estos grupos pudimos identificar 54 vasijas, entre abiertas (n=23) y cerradas (n=31), las cuales fueron confeccionadas con pastas finas y gruesas. Sin embargo, las materias primas usadas por los alfareros parecen compartir las mismas características para todos los grupos establecidos, variando solamente las densidades de antiplástico registradas en cada caso.

En cuanto a los análisis de performance, la identificación de cinco subconjuntos de vasijas nos llevan a proponer la existencia de un repertorio variado, que podría cubrir las necesidades domésticas de un grupo de personas. Por ejemplo, los pucos de pasta gruesa pudieron haber formado parte del repertorio para servicio de alimentos y bebidas, al igual que los cuencos y pucos de pasta fina, mientras que las ollas de pasta gruesa podrían responder a la necesidad de almacenar, procesar y/o transportar sólidos y líquidos, todas actividades claves en la cotidianeidad de grupos campesinos.

Esta información se sustenta, a su vez, en la interpretación dada al Recinto 1 de El Taco 19. Gracias a los trabajos de excavación realizados, se ha podido postular que este recinto habría sido un área de actividades múltiples (Moreno y Ahumada 2015-2016), en cuyo piso de ocupación se identificaron un fogón y varios pozos (algunos revestidos con piedras) conteniendo diversos materiales (desechos de talla, restos faunísticos, cuentas de collar, metales y fragmentos cerámicos). En este contexto, es posible imaginar algunas de estas vasijas formando parte de los quehaceres diarios, por ejemplo vasijas forma E participando en la elaboración de comidas, los distintos pucos empleándose para servir la misma o, las formas B de ollas siendo utilizadas para transportar alimentos o bebidas hasta los lugares próximos donde se realizaban labores agrícolas o de pastoreo. También, podría pensarse que algunas de las vasijas fueron usadas para almacenar el producto de estas actividades, por ejemplo las vasijas cerradas de forma A. Por otro lado, podemos sugerir que los pucos grandes fueron usados a modo de fuente y habilitando la interacción entre varias personas a la hora de acceder al contenido, el cual era fácilmente visible producto de la forma de la pieza.

A partir de la información vertida en este trabajo, podemos considerar que el mismo constituye un primer avance y viene a llenar un vacío de información de un área que, hasta no hace mucho, era pensada como de paso o de aprovisionamiento de ciertos materiales (cebil, pastos para los camélidos, etc.) (Pérez Gollán 1991; Nazar 2003, entre otros). Nuestra investigación da cuenta de la existencia de una variabilidad en las prácticas y elecciones tecnológicas de la alfarería, lo que dio como resultado un repertorio amplio de vasijas que pudieron haber participado en diversas esferas de uso. Esto resulta una característica de una sociedad que, lejos de estar de paso, contaba con una variedad de formas cerámicas, las cuales pudieron ser aptas para desarrollar las distintas prácticas cotidianas que llevan a la reproducción de un grupo humano. Análisis como los de huellas de uso (Skybo 1992) y estudios petrográficos de las pastas (Cremonte y Bugliani 2006-2009) conforman los siguientes pasos a seguir para dar más sustento a las interpretaciones aquí vertidas.

Por último, lejos de llegar a una conclusión final, pensamos que el presente trabajo da el puntapié para comenzar a indagar en otros aspectos, por ejemplo las relaciones contextuales que se entablaron entre otras materialidades y las vasijas de ET19. También creemos importante insertar estas evidencias dentro de la problemática arqueológica espacial y temporal en zonas vecinas, y así indagar cómo los habitantes de ET19 se integraron a un contexto regional de creciente complejidad como lo es el momento Aguada.

NOTAS

1. Se considera que si dos o más de estas partes diagnósticas presentan las mismas características (por ejemplo, dos bordes con la misma forma y diámetro) corresponden a una misma vasija.

2. Es preciso mencionar que no se trata de una clasificación definitiva, sino de una primera aproximación a través de lupa, la cual será contrastada posteriormente mediante otros tipos de análisis, como por ejemplo petrografía cerámica.

3. Utilizamos la categoría de âcuencoâ tal como la proponen Balfet y colaboradores (1992), mientras que suplantamos la de âescudillaâ por âpucoâ. La categoría âpuco grandeâ hace referencia a pucos cuyo diámetro de boca es superior a 40 cm.

BIBLIOGRAFÍ A

1. Ardissone, R. 1945. Las Pircas de Ancasti. Contribución al conocimiento de los restos de andenes en el noroeste de la Argentina. GAEA Anales de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos 2 (7): 383-416. [ Links ]

2. Ahumada, M. y E. Moreno 2015-2016. La escala doméstica y los animales. Tratamiento diferencial de partes esqueletarias y distribución diferencial intra-sitio en El Taco 19 (El Alto- Ancasti, Catamarca). Anales de Arqueología y Etnología. Cuyo. [ Links ]

3. Balfet, H.; M. F. Fauvet-Berthelot y S. Monzón 1992. Normas para la descripción de vasijas cerámicas. Centre dâÍ tudes Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA). Ciudad de México. [ Links ]

4. Barrionuevo, O. 1972. Investigaciones arqueológicas en Nana Huasi, Ancasti. Cuadernos de Antropología Catamarqueña 4:3- 17. Catamarca. [ Links ]

5. Calomino, E. 2012. La cerámica en los espacios semipúblicos de La Rinconada durante el Período Medio (Siglos VII â XII d.C.). Departamento de Ambato, Catamarca. Tesis de Licenciatura inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires. [ Links ]

6. Cremonte, M. y M. Bugliani 2006-2009. Pasta, forma e iconografía. Estrategias para el estudio de la cerámica arqueológica. Xama 19- 23: 239-262. [ Links ]

7. De La Fuente, N. 1969. La Cultura de la Aguada: nuevos aportes para su estudio. Diario La Prensa. Buenos Aires. [ Links ]

8. De La Fuente, N. 1990. Nuevas pinturas rupestres en la ladera oriental de la Sierra de Ancasti - Catamarca. Revista del Centro de Estudios de Regiones Secas. Tucumán-Catamarca. [ Links ]

9. De la Fuente, N. y R. Díaz Romero 1974. Un conjunto de figuras antropomorfas del yacimiento de La Tunita, Provincia de Catamarca. Revista del Instituto de Antropología 5:35. Córdoba. [ Links ]

10. De la Fuente, N.; E. Tapia y J. Reales 1982. Nuevos motivos de arte rupestre en la Sierra de Ancasti, Provincia de Catamarca. Departamento de Educación Prehistoria y Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca. [ Links ]

11. De la Fuente, N.; E. Tapia y J. Reales 1983. Otras manifestaciones de arte rupestre en la región de Ancasti, Provincia de Catamarca. Centro de Investigaciones Antropológicas, Facultad de Humanidades, Catamarca. [ Links ]

12. Difrieri, H. 1945. Morteros indígenas en Ancasti. GAEA Anales de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos 2 (7): 383- 416. [ Links ]

13. Dlugosz, J. C. 2010. Análisis funcional de un conjunto de piezas alfareras procedentes de Los Corpitos (Dpto. El Alto, Catamarca). Comechingonia Virtual 4(2):130-162. Córdoba. [ Links ]

14. Feely, A. y N. Ratto 2013. Cálculo del número mínimo de vasijas y recolección superficial: criterios metodológicos y análisis de casos del oeste tinogasteño (Catamarca). Andes 24:425-445. Salta. [ Links ]

15. Gastaldi, M. 2010. Cultura material, construcción de identidades y transformaciones sociales en el Valle de Ambato durante el primer milenio d. C. Tesis inédita para optar al grado de Doctor en Ciencias Naturales. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. La Plata. [ Links ]

16. Gheco, L. y M. Quesada 2012. El arte rupestre de Oyola: un caso de narrativas superpuestas. Aportes Científicos desde Humanidades 9:228-244. Editorial Universitaria, Catamarca. [ Links ]

17. Gómez, M. B. y N. De la Fuente 1989. Arte rupestre en el alero âEl Lechicoâ, Dpto. del Alto, Provincia de Catamarca. Shincal 1. Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca. [ Links ]

18. González, A. R. 1998. Cultura La Aguada. Arqueología y Diseños. Filmediciones Valero, Buenos Aires. [ Links ]

19. Gordillo, I.; V. Zuccarelli y L. Eguía 2017. Las casas del sol naciente: Arqueología de la vertiente oriental de El Alto â Ancasti. En Arqueología de la vertiente oriental Surandina: interacción macroregional, materialidades, economía y ritualidad, editado por B. N. Ventura, G. Ortiz y M. B. Cremonte, 1ra ed. Sociedad Argentina de Antropología, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. [ Links ]

20. Gosselain, O. P. 1999. In Pots We Trust. The Processing of Clay and Symbols in Sub-Saharan Africa. Journal of Material Culture 4: 205-230. [ Links ]

21. Lemonnier, P. 1992. Elements for an Anthropology of Technology. Museum of Anthropology, University of Michigan, Michigan. [ Links ]

22. Moreno, E. 2014. Materias primas, instrumentos líticos y prácticas domésticas en las serranías de El Alto- Ancasti, Catamarca. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 2 (2): 141- 160. Buenos Aires. [ Links ]

23. Moreno, E. y D. Egea 2016. Visitas en el tiempo. Tecnología lítica de una cueva con arte rupestre en el este catamarqueño. Arqueología 22(1):223-232. Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires. [ Links ]

24. Moreno, E. y N. Sentinelli 2014. Tecnología lítica en las Sierras de El Alto- Ancasti, Catamarca. Cuadernos 45: 95-115. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Jujuy. [ Links ]

25. Morlans, C. 1995. Regiones Naturales de Catamarca. Provincias Geológicas y Fitogeográficas. Revista de Ciencia y Técnica 2: 1-35. Catamarca. [ Links ]

26. Mulvany, E. 1978. Investigaciones Arqueológicas en el este de la Provincia de Catamarca. Informe Inédito. Disponible en Dirección Provincial de Antropología. Catamarca. [ Links ]

27. Mulvany, E. 1996-1997. Aguada en las laderas orientales del Alto- Ancasti. Shincal 6: 153-171. Catamarca. [ Links ]

28. Nazar, D. 2003. Relevamiento arqueológico de la zona austral de la sierra de Ancasti (Provincia de Catamarca). CENEDIT, Catamarca. [ Links ]

29. Nazar, D. C. y G. De La Fuente 2016. Acerca de la cerámica Portezuelo del Valle de Catamarca y la Sierra de Ancasti. Comechingonia 20 (2): 153-188. Córdoba. [ Links ]

30. Nazar, D. C.; L. Gheco y C. Barot 2012. Avances en la documentación del sitio La Tunita (Catamarca, Argentina). Comechingonia 16(1): 299-308. Córdoba. [ Links ]

31. Orton, C.; P. Tyers y A. Vince 1993. Pottery in Archaeology. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge. [ Links ]

32. Pérez Gollán, J. 1991. La Cultura de La Aguada vista desde el Valle de Ambato. Publicaciones del CIFFYH, Arqueología 46: 157-173. [ Links ]

33. Primera Convención Nacional de Antropología 1964. Primera Parte. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. [ Links ]

34. Quesada, M. y L. Gheco 2015. Tiempos, cuevas y pinturas. Reflexiones sobre la policronía del arte rupestre de Oyola (Provincia de Catamarca, Argentina). Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XL (2): 455-476. Buenos Aires. [ Links ]

35. Quesada, M.; M. Gastaldi y G. Granizo 2012. Construcción de periferias y producción de lo local en las cumbres de El Alto-Ancasti. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXVII (2): 435-456. Buenos Aires. [ Links ]

36. Rice, P. 1987. Pottery Analysis. University of Chicago Press, Chicago. [ Links ]

37. Segura, A. 1988. El arte rupestre del este de Catamarca. Las pictografías de la Candelaria. Dpto. Ancasti, Provincia de Catamarca. Editorial Universitaria, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca. Catamarca. [ Links ]

38. Serrano, A. 1976. [1958] Manual de la cerámica indígena. Editorial Assandri, Córdoba.

39. Skibo, J. 1992. Pottery Function. A Use-Alteration Perspective. Plenum Press, New York and London. [ Links ]

40. Zuccarelli, V. 2014. Primeras aproximaciones al paisaje agrario del norte de la Sierra El Alto-Ancasti: un análisis multiescalar. Arqueología 20 (1): 115-141. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. [ Links ]