Introducción

En la última década, los estudios de impacto arqueológico se han desarrollado de manera sostenida en la ciudad de Córdoba. Estas acciones han aportado información de relevancia para la percepción del paisaje urbano histórico, transformando de a poco los paradigmas acerca de la valoración y conservación de patrimonio arquitectónico y arqueológico de la ciudad (Fabra 2009; Lindskoug et al. 2011; Uribe 2011; Izeta et al. 2012, 2017; entre otros). La dinámica de los estudios de impacto arqueológico no sólo se encuentra guiada por actividades técnicas y metodológicas propias de la arqueología, sino también por la regulación de leyes para el resguardo del patrimonio.

En principio, el artículo 2 de la Ley Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (Ley 25.743) establece que “forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos bajo aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes”1. Por otro lado, la Ley N° 5.543 de Protección de Bienes Culturales de la Provincia, otorga al organismo de regulación provincial la responsabilidad de “la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, en especial arqueológico, histórico y paisajístico y de los bienes que lo componen cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad”. Concomitante, la Municipalidad de Córdoba, en sus ordenanzas 11.202/07 y 11.935/11, indica la obligatoriedad de presentación de un informe de impacto arqueológico realizado por profesionales habilitados, para toda nueva obra que implique la intervención del subsuelo.

De manera conjunta, estas regulaciones tienen como finalidad el resguardo del patrimonio arqueológico urbano que ha sido, y continúa siendo, un blanco fácil de los avances acelerados del crecimiento y desarrollo de la ciudad. En este sentido, no se espera detener el avance de las nuevas obras sino más bien posibilitar que los restos patrimoniales, en forma de estructuras arquitectónicas y de otros objetos hallados en el subsuelo, sean recuperados con las técnicas apropiadas para su conservación y puesta en valor. No obstante, más allá de estos esfuerzos, las investigaciones aún carecen de desarrollo para mantenerse en simetría con las presiones que ejerce el avance acelerado de obras públicas y privadas. Esto tiene como correlato la modificación del ejido urbano junto con la destrucción de edificios antiguos (Izeta et al. 2017).

La ciudad de Córdoba posee un antecedente de zonificación que contribuye a un mejor resguardo de los bienes históricos urbanos a través de la creación de una carta de riesgo de patrimonio arqueológico (Actis Danna et al. 2013). Por otro lado, Cattáneo et al. (2015) han desarrollado una base de datos en sistema de información geográfica con los sitios arqueológicos relevados en la provincia de Córdoba. Allí los autores subrayan que la rica historia de ocupación prehispánica y colonial de la ciudad puso de manifiesto la necesidad de incluir a las áreas urbanas en un relevamiento que inicialmente se limitaría a los espacios rurales de la provincia. Así, los autores identifican 38 sitios arqueológicos en la capital provincial, sumando información sistematizada acerca del nivel de intervención que han recibido, acorde al riesgo en que se encontraban durante el período de estudio. La importancia de la conservación de estos sitios, siguiendo a Manasse (1998, en Fabra 1999:8), reside en que “las evidencias arqueológicas son factibles de ser usadas o aprovechadas como patrimonio cultural por la sociedad desde el momento en que, partiendo de su investigación, se pueda construir conocimiento sobre el pasado local o regional, aportando a la definición de identidades o también, por ejemplo, elaborando modelos alternativos de uso de los recursos naturales”.

Previamente, en el área intervenida (nomenclatura catastral 04-04-033-33) se hallaban en pie locales comerciales edificados a principios de los años 90´, ubicados con frente a la calle Ituzaingó, en una de las manzanas contiguas a la plaza San Martín (Figura 1). Al encontrarse en una Zona de Riesgo Máximo (Actis Danna et al. 2013), cualquier tipo de intervención que se realice en su construcción, área o utilización del subsuelo afectará restos patrimoniales presentes. Frente a esto, durante los meses de septiembre y octubre de 2018, los organismos provinciales y municipales, con intermediario de la empresa constructora Rasan SRL, solicitaron realizar un estudio de impacto arqueológico en la parcela. El proyecto de obra civil consistía en la construcción de un local comercial fundado sobre columnas, afectando el subsuelo en forma parcial hasta un nivel que alcanzó los 8 m. La determinación de esta profundidad radicó en los estudios de suelo realizados previamente, indicando una sedimentación apta para las columnas fundacionales del edificio.

FIGURA 1 Plano catastral (tomado y modificado de la Dirección de Catastro, Municipalidad de Córdoba). En amarillo se destaca la parcela intervenida para la obra civil.

Se procedió entonces al diseño de un plan de acción que involucró excavaciones con el fin de recuperar, describir y gestionar el registro arqueológico posible de hallarse tanto en forma de restos arquitectónicos, como de artefactos muebles en cada uno de los sectores del subsuelo que serían intervenidos. En este sentido, se buscó realizar una descripción pormenorizada de estos objetos y estimar su valor patrimonial. Este análisis permitió aportar datos para el conocimiento sobre la comprensión de la historia ocupacional del sitio, las técnicas constructivas e intervenciones en este espacio entre los siglos XVIII y XX. Del mismo modo, permitió exhibir la necesidad de continuar profundizando las investigaciones arqueológicas en contextos urbanos de Córdoba debido a las características particulares que presentan las dinámicas del desarrollo arquitectónico de la ciudad.

Antecedentes históricos

En instancias previas a la intervención del terreno, se realizó una revisión histórica de aquellos datos disponibles que nos permitieran aproximarnos a la comprensión del uso de este espacio a lo largo del tiempo.

Si bien la ciudad de Córdoba fue fundada en el año 1573 por Don Jerónimo Luis de Cabrera, la actual planta urbana se desarrolló sobre la traza que el 11 de julio de 1577 autorizara don Lorenzo Suárez de Figueroa, teniente general del Gobernador Gonzalo Abreu (Luque Colombres 1980). Durante los primeros 200 años de la historia de la ciudad, el desarrollo urbano de Córdoba se realizó en el límite de este planteo original. No fue sino hasta el siglo XIX que el crecimiento urbano se aceleró para llegar a la extensión que actualmente tiene el área urbana capitalina (Boixadós 2000).

Algunos de los solares originales de la ciudad fueron rápidamente subdivididos para la venta de parcelas, sucesiones o deuda con el Estado. Los solares constituían todos aquellos terrenos que reunían las condiciones mínimas para ser edificados y habitados. Siguiendo a Colombres (1980) el solar donde se ubicaría la parcela intervenida, permaneció unificado en su formato fundacional hasta el año 1650 cuando es subdividido por sucesión y luego unificado nuevamente. El terreno permaneció de este modo hasta el año 1700, momento en que fue subdividido y vendido. Para este momento, se destaca: “Una fracción de 37 varas de frente con el fondo correspondiente a todo el dicho solar” (Luque Colombres 1980:399).

Los cuatro solares que conformaban la manzana pertenecían en 1591 a Pedro de Villalba, quien en 1577 adquirió en primer lugar el solar del noroeste de la cuadra. En 1594 las propiedades fueron heredadas por Lucrecia de Villaba, quien se casó con Gabriel García de Firas. Para ese momento, se describe la propiedad como “casa de vivienda con su huerta en una cuadra cercada” (Luque Colombres 1980:91). Con posterioridad, en 1631 el cuarto de manzana se subdivide pasando la parcela intervenida a Mariana de Villalba que incluyó “la mitad del cuarto de tapia cubierto con teja que esta la puerta principal del patio, y es lo edificado una sala y dos aposentos que se sirven por la sala, y otro aposento pegado a él, que sirve uno de gallinero y un solar de los cuatro en que tengo mi casa y dicho cuarto edificado, que se entiende ha de ser de la banda del dicho cuarto, que salga la banda a la calle” (Luque Colombres 1980:221). En el año 1650 la propiedad fue dividida entre distintos herederos y se construyeron nuevas viviendas, posiblemente una en el solar donde se realizaron las intervenciones. Hacia 1672 la propiedad vuelve a subdividirse a causa de la muerte de Mariana de Villalba y es heredada por Lucrecia de Castro Moyano. En 1675 se menciona la existencia de casa, huerta y tapias que las separan, sin precisar con claridad la disposición de las mismas. Para el año 1700 todo el cuarto de manzana vuelve a unificarse a nombre de Francisco Lujan de Medina quien entregó una fracción de la propiedad a una “hija de crianza” llamada María de Lujan. “Luego del fallecimiento de María de Lujan la propiedad le correspondió al convento de San Francisco, quien vende la fracción norte de la propiedad a Pedro de Segura que era indio”. Para el año 1751 se documenta la presencia de casa y ranchería (Luque Colombres 1980:397).

En 1889, bajo contrato con la Municipalidad de Córdoba, el agrimensor Ángel Machado ejecutó el primer relevamiento catastral de la ciudad. Su trabajo consistió en el diagramado y levantamiento de parcelas, dando como resultado planos catastrales que se encuentran disponibles en el Archivo Histórico Municipal de Córdoba (AHMC). En este terreno en particular, Machado registró rancherías y viviendas para el siglo XIX (Machado 1889). Los datos aportados por estos planos resultaron fundamentales para acceder a la información sobre las posibles delimitaciones y demarcaciones existentes de las edificaciones en el pasado. A la vez, se constituyeron como herramientas útiles a la hora de generar un plan de acción que involucró los sectores que fueron objeto de intervención en la obra civil.

Metodología

Según se plantea desde las legislaciones municipales y provinciales (Ley N° 5.543 de Protección de Bienes Culturales de la Provincia y Legislación Municipal, Ordenanzas 11.202/07 y 11.935/11), las intervenciones arqueológicas en el área urbana de la ciudad de Córdoba dependen de la zona de riesgo donde se encuentre el terreno en cuestión (Actis Danna et al. 2013). Para aquellas parcelas emplazadas en una Zona de Riesgo Máximo, como en el presente caso, los organismos ordenan realizar en primer lugar sondeos exploratorios y excavaciones que den cuenta de la potencialidad arqueológica del subsuelo, prosiguiendo a monitorear las excavaciones propias de la obra civil.

a) Estudio documental

Previo al ingreso en el terreno y de forma complementaria a las excavaciones, se investigó sobre distintos documentos que habilitaron la posibilidad de conocer sobre la historia de la parcela intervenida, como así también sobre zonas aledañas. En esta etapa, se consultaron tesis de licenciatura y doctorado, documentos y planos históricos, libros, artículos, catálogos e informes de distintas áreas de la ciudad y alrededores (e.g.Luque Colombres 1980; Boixadós 2000; Uribe 2005; Martínez 2006; Uribe 2011; Izeta et al. 2017, entre otros).

Si bien los estudios de campo son fundamentales para el conocimiento de las historias ocupacionales de los sitios arqueológicos, es necesario el cotejo de estas acciones con el análisis de distintas fuentes documentales. En este sentido, el tratamiento del material escrito constituye una de las fuentes principales para el estudio de la arqueología histórica.

b) Trabajos de campo

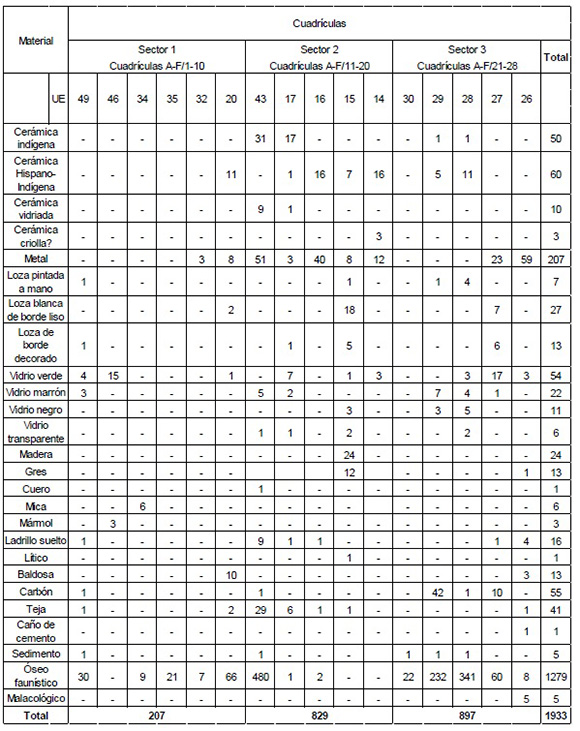

Para esta intervención, se utilizaron métodos y técnicas de trabajo de campo, conservación y catalogación acordes a las características del sitio arqueológico; tales como: recolecciones superficiales, excavaciones estratigráficas, registros fotográficos y documentales, limpieza mecánica, etcétera. En primer lugar, se realizó un cuadriculado del terreno, cada 2 m, en ejes cartesianos X (números arábigos) - Y (letras), con el fin de obtener un registro espacial preciso de los hallazgos. Se excavaron cuatro sondeos exploratorios y cinco sectores en mayor detalle con el objetivo de obtener los primeros acercamientos sobre la potencialidad arqueológica de la parcela ( Figura 2). El lugar de dichas excavaciones se seleccionó según el relevamiento de estructuras soterradas elaborado por Ángel Machado en 1889 para el área en cuestión.

FIGURA 2 Planta del sitio Ituzaingó 249 delimitando el área del terreno y los sectores intervenidos.

A partir de estas tareas se buscó recuperar información asociada a la distribución espacial y contextual de los objetos arqueológicos recuperados en el subsuelo, como así también de restos arquitectónicos que aportaron a la comprensión acerca de la funcionalidad del sitio. Se optó entonces por excavar en niveles de depósito naturales y/o culturales independientes, nombrándolos con números arábigos como unidades estratigráficas (UE) (Izeta et al. 2014). Estas unidades se diferenciaron entre aquellas correspondientes a sedimentos y las que representaban estructuras tales como pisos, muros, cañerías de desagües y manejo de aguas negras. Para el relevamiento de estas UE, en primer lugar se llevó a cabo una descripción de su ubicación espacial (cuadrículas de acuerdo a los ejes cartesianos). Seguidamente, se caracterizó la unidad en cuestión en relación al tipo de materialidad relevada, sedimentación, composición, extensión, profundidad, técnica de recuperación y de registro.

c) Tratamiento de los hallazgos

En un primer momento, se llevó a cabo la clasificación de la totalidad del conjunto recuperado de acuerdo a la materialidad (óseo, teja, vidrio, loza, gres, ladrillo, cerámica, carbón y metal). Seguidamente, los hallazgos se cuantificaron respetando su procedencia (cuadrículas y UE) acompañados de sus respectivas etiquetas de registro. La información cuantitativa y cualitativa obtenida, se registró en una base de datos Microsoft Excel, y la identificación del material junto con su asociación se realizó sobre la consulta de guías, material comparativo y catálogos de identificación (e.g. Altamirano Enciso 1983; Dragan y Discko 1992; Schávelzon 2001).

Los objetos fueron acondicionados mediante técnicas de conservación preventiva haciendo uso de cepillos, pinceles y estecas de madera en los casos en los que fuera necesario para su limpieza. Posteriormente, se llevó a cabo el registro fotográfico de cada uno de los lotes de objetos. Una vez realizada esta intervención, se procedió a guardar los mismos en bolsas de polipropileno y/o polietileno que fueron depositadas luego en cajas de cartón libre de ácido. En última instancia estos materiales fueron trasladados al Centro de Investigaciones del Patrimonio Arqueológico de Córdoba (CIPAC) para su resguardo.

Resultados

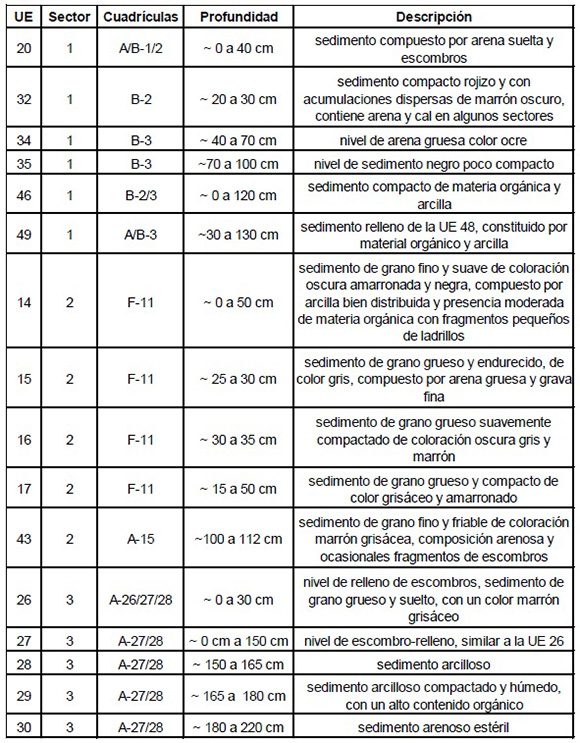

Los materiales recuperados se corresponden a 1933 objetos de diversa naturaleza, procedentes de 16 unidades estratigráficas sedimentarias. A continuación se describen las unidades estratigráficas en donde se recuperó material cultural (Tabla 1).

Más del 60% del conjunto corresponde a materiales óseos arqueofaunísticos, seguidos por objetos de metal (10,60%), cerámica (6,36%) y vidrio (4,81%). En menor medida, se registró loza (2,43%), teja (2,12%) y algunos fragmentos de madera (1,24%). Otras materialidades, como ladrillos, cuero, gres, mármol, cobre y carbón complementan la totalidad de los conjuntos (Tabla 2).

Entre los restos óseos arqueofaunísticos (Figura 3), la presencia de ungulados grandes domina por sobre el resto de los taxones. Aproximadamente, el 75% corresponde a restos de bovinos (Bos taurus) y equinos (Equus caballus). En proporciones menores (~25%), se determinó la presencia de mamíferos de tamaño mediano como cerdos domésticos (Sus scrofa), ovejas (Ovis aries) y pequeños mamíferos como roedores (Mus musculus). También, se registró la presencia de aves de corral, aves paseriformes y restos de peces.

FIGURA 3 Materiales arqueofaunísticos recuperados en excavación. (a) Mandíbula de Bos Taurus; (b) huesos largos de Bos taurus procesados con sierra eléctrica procedentes de UE28; (c) huesos largos de mamíferos medianos procesados con sierra eléctrica procedentes de UE28 y (d) restos de peces y aves procedentes de UE27.

Con respecto a los restos de metal hallados (Figura 4), se identificaron un total de 205 objetos confeccionados en hierro (n=203) y cobre (n=2). Entre ellos, se destaca una herramienta tipo llave española, tres herraduras de hierro, numerosos clavos y una alta proporción de objetos indeterminados.

FIGURA 4 Metales hallados en excavación. (a) herramienta tipo llave española procedente de UE43; (b) clavos procedentes de UE14; (c) base de plancha de hierro y (d) herraduras procedentes de UE14 y UE20 respectivamente.

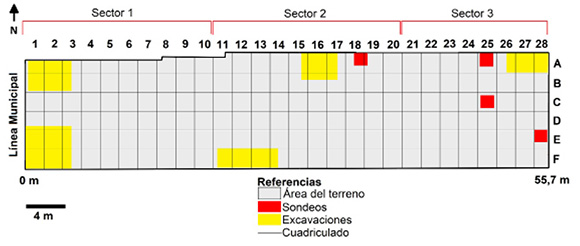

En cuanto a la cerámica (Figura 5), se registró un total de 123 fragmentos de manufactura diversa. La más representada es la cerámica de tipo Hispano-Indígena (n=60), seguida por la cerámica Indígena (n=50) y la vidriada de tradición europea (n=10). Es plausible que se registre un cuarto tipo denominado cerámica criolla (n=3), aunque los restos hallados son escasos para precisar su identificación.

FIGURA 5 Tiestos hallados en excavación. (a) Posible cerámica criolla procedente de UE14; (b) cerámica Hispano- Indígena procedente de UE16 y UE14; (c) cerámica Vidriada procedente de UE43 y (d) cerámica Indígena procedente de UE43 y UE17.

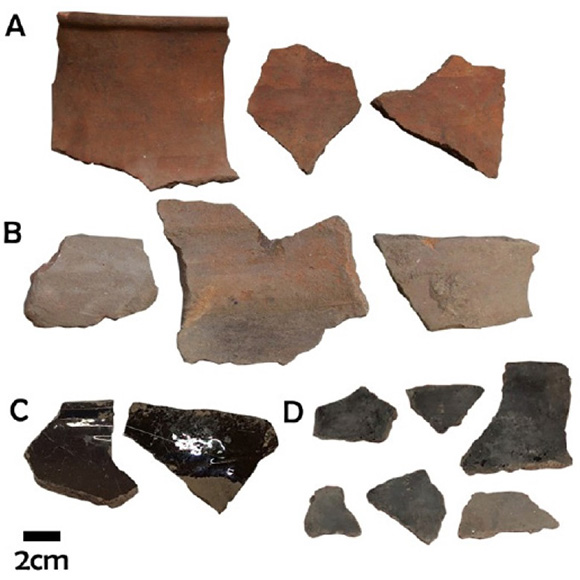

Los restos de vidrio (n=93) se destacan por la variabilidad en su morfología y coloración (Figura 6). En este sentido, se identificaron vidrios de color verde (n=54), marrón (n=22) y negro (n=11), y algunos fragmentos/ objetos sin coloración (n=6).

FIGURA 6 Vidrios identificados. Botellas de bebida alcohólica y frascos medicinales. (a) Botella de ginebra procedente de UE46; (b) botella de vino procedente de UE28; (c) frasco de cosmética y (d) frasco medicinal procedentes de UE28.

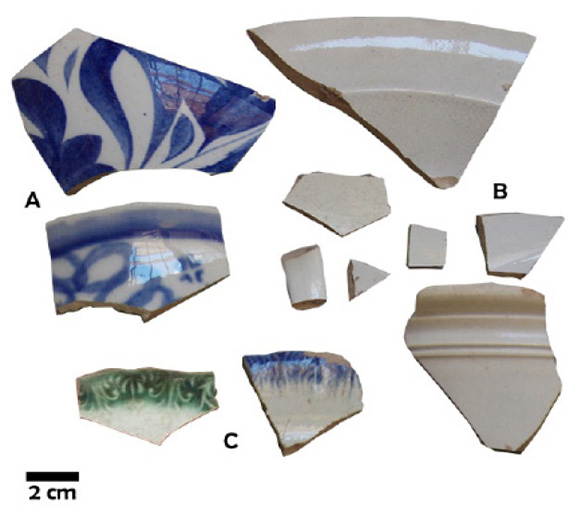

Por otra parte, se determinaron tres tipos de loza de variada manufactura y decoración (Figura 7). Entre ellas, se destaca la loza de tipo lisa (n=27), la pintada a mano (n=7) y la de borde decorado (n=13). Entre los fragmentos del último tipo, se hallaron tres con bordes decorados en verde y diez en azul. En relación a las estructuras relevadas, en las cuadrículas E-F/1-2 se identificó por un lado, un piso de mosaico de tipo industrial compuesto por piezas de 20x20 cm a una profundidad de 30 cm, denominado como UE 21. Por otra parte, a los 35 cm desde la superficie y por debajo del mencionado, se halló otro piso de baldosas de coloración rojiza unidas con argamasa cuyas medidas también corresponden a 20 cm x 20 cm. A este piso se lo denominó UE 22. Paralelamente, hacia el este de la cuadrícula se identificó desde el nivel cero a los 30 cm de profundidad un muro (UE 33) confeccionado con piedra bola, cal e hiladas de ladrillos que podría vincularse con una estructura del siglo XVIII.

FIGURA 7 Distintos tipos de loza identificados. (a) Loza pintada a mano procedente de UE28; (b) loza de bordes lisos procedente de UE15; (c) loza de borde decorado en verde y azul procedentes de UE15 y UE27 respectivamente.

En la cuadrícula A-B/1-3 se identificó concomitante, una estructura compuesta por dos unidades: UE 48 y 47 correspondientes a una estructura circular de ladrillos tamaño actual de 30 cm de largo por 15 cm de ancho y 5 cm de espesor, con una plataforma asociada también de ladrillos, respectivamente ( Figura 8). Dicha estructura se encuentra sobre un piso de baldosas de color rojizo también identificado en la cuadrícula E-F/1-2, denominado UE 22. Esta estructura será conservada mediante un plan de preservación que se detalla en el apartado de “planes a futuro”.

Discusión y consideraciones finales

La variabilidad tipológica dentro del total de objetos recuperados es amplia. Con respecto a los restos óseos faunísticos, podemos afirmar que su hallazgo y alta representatividad es una constante en los estudios arqueológicos históricos (e.g.Izeta et al. 2012; 2017; Lanza et al. 2017). Esto se debe a que este tipo de registro, por su grado de conservación, fragmentación, utilización y descarte de manera continua genera abundantes acumulaciones en basureros o áreas de descarte que llegan a tener grandes dimensiones. En los sectores excavados se identificaron al menos dos basureros o espacios de descarte (UE28 y UE29, sector 3), los cuales presentaban acumulaciones concentradas de material en sedimentos compactados con alto contenido orgánico.

Los restos óseos corresponden a fauna exótica y están mayormente representados por ungulados (e.g. Bos Taurus, Equus caballus, Sus scrofa y Ovis aries), los cuales se vincularían exclusivamente con actividades domésticas tales como el consumo, la cría y la utilización de estos animales para el transporte. Otros estudios zooarqueológicos realizados en la ciudad en contextos con ocupaciones jesuíticas datadas entre los siglos XVII y XIX indican la presencia de restos de fauna silvestre de tamaño grande (e.g. cérvidos), lo que supondría otras formas de adquisición de ejemplares por actividades de caza en zonas aledañas a las “estancias” fuera de la ciudad (Izeta et al. 2012).

Por otra parte, aquellos restos que exhiben actividades de procesamiento y consumo (e.g. marcas de corte o aserrados) son buenos estimadores cronológicos de ocupación del espacio. Algunos estudios indican que las técnicas de procesamiento de la carne y grasa animal han sufrido modificaciones hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta etapa está caracterizada principalmente por el uso de la sierra eléctrica, la cual supuso una mayor intensidad en su empleo por sobre las sierras manuales o las hachas de mano (García Llorca 2009; Bruna y Lanza 2019). En los conjuntos analizados fue posible dilucidar ambas técnicas de procesamiento, observándose una mayor regularidad en la superficie cortical de los huesos procesados con sierras eléctricas y superficies más irregulares sobre aquellos intervenidos con sierras manuales.

No se hallaron restos faunísticos que indiquen una exposición o contacto directo con el fuego o alguna fuente intensa de calor. De hecho, en niveles generales los conjuntos se encuentran en buen estado de preservación. Estas características pueden relacionarse con actividades de procesamiento vinculadas al hervido posiblemente como producto del aprovechamiento de grasa intramedular o médula ósea para prácticas culinarias específicas (e.g. guisados).

No todos los taxones fueron aprovechados para obtener cortes de carne. Algunos restos faunísticos pueden haberse agregado a los conjuntos por causas naturales. Tal es así, que se registraron restos de pequeños mamíferos que se corresponden con la especie Mus musculus (ratón doméstico) y que fueron hallados en sectores de desagües, graseros y basureros. Este no es un hecho menor, ya que estos pequeños mamíferos proliferaron en el siglo XIX, probablemente en correlato con el incremento demográfico y urbano de la ciudad. La particularidad de este taxón es que es un roedor comensal, es decir, que habita en entornos antropogénicos. Con especificidad, estos roedores han sido uno de los vectores de numerosas enfermedades tales como la peste, el tifus o la leptospirosis, llegando incluso a ser considerados como una de las 100 especies exóticas más dañinas para la vida de las personas (Brooks y Rowe 1979).

Según Faccini-Martínez y Sotomayor (2013), grandes ciudades de Sudamérica fueron atacadas por la peste a principios del siglo XX y Córdoba no fue la excepción, documentándose una epidemia en el año 1907. Este período es coincidente con un incremento poblacional que fue de 47.609 habitantes en el año 1895 a 121.982 en el año 1914 (Izeta et al. 2017). Es posible que el impacto de estas enfermedades esté fuertemente correlacionado al incremento demográfico y la proliferación de roedores portadores de peste y otras patologías de la época.

Con respecto a la cerámica, se logró identificar la presencia de la tipología indígena de pasta gris. Esta puede presentar desde una cocción oxidante hasta una reductora incompleta con un acabado de superficie externa alisada (Laguens 1992). Algunos de los tiestos hallados presentan este tipo de característica. La confección supone la utilización de un falso torno, de un platillo de cesta, normalmente realizado por técnica de coiled como soporte de la pieza.

Por otro lado, la cerámica Hispano-Indígena exhibe un trabajo de torno bastante tosco que, a diferencia de la cerámica indígena tradicional, no está elaborada por zurullos. A la vez, se observa la presencia de una elección de arenas finas como anti-plástico, combinándose esta técnica de manufactura con la utilización del torno. Siguiendo a Uribe (2005:50): “El aporte español se observa en sus formas, logradas con el uso del torno, lo que muestra la aculturación de los pueblos americanos”.

En cuanto a la cerámica vidriada de tipo europea, esta materialidad fue estudiada por Gonzalo López Cervantes (1976) quien señala que: “La separación interna de la familia vidriada fue en atención a la clase de barniz, que de hecho es también técnica de manufactura y función. Puesto que en las vasijas con baño de barniz plúmbeo éste fue aplicado en su interior, servirán mejor para cocinar directamente sobre el fuego, pues las paredes que soportan los líquidos de cocimiento quedarán impermeabilizadas y las paredes exteriores conservarán la porosidad natural del barro, lo cual permitirá la absorción del calor, facilitando la preparación de los alimentos.” (López Cervantes 1976, en Uribe 2005:51). Esta técnica de vidriado resulta bastante compleja, ya que se realizaba sobre una amalgama a base de plomo y la utilización de un horno cerrado que alcance al menos 900° para producirse (López Cervantes 1976). Sus características de manufactura, forma, decoración y función son netamente europeas. Ahora bien, si se observa el esmero técnico de vidriado de nuestros conjuntos podemos observar que es muy distinto al vidriado europeo. Esto nos invita a pensar que esta clase de materiales podrían haberse vinculado con producciones domésticas a pequeña escala en la época colonial.

Entendemos que esta clasificación tipológica de las cerámicas halladas puede resultar una visión un tanto reduccionista e inexacta de procesos sociales mucho más complejos y heterogéneos. Desde esta perspectiva, consideramos que estas posibles tipologías no funcionan como delimitadoras de marcadores culturales (Zorzi y Agnolin 2013). Es notable que, a partir de los censos poblacionales realizados desde 1643 en adelante no se registra la presencia de comunidades indígenas o afrodescendientes en la ciudad de Córdoba (Izeta et al. 2017). Este no es un hecho menor, ya que, teniendo en cuenta al conjunto cerámico como un todo, el hallazgo de variadas técnicas de manufactura y composición exhiben una fuerte interacción social entre distintos modos de hacer y trabajar sobre esta tecnología en el pasado de nuestra ciudad. Los objetos también exhiben procesos de invisibilización que merecen ser estudiados con mayor profundidad, más allá de sus cualidades tecno-morfológicas.

Por otra parte, los objetos confeccionados en vidrio abundan en sitios históricos, siendo sus propósitos y tipologías innumerables (Traba y Coloca 2011). El color de este material es un factor importante ya que el verde no es un color en sí mismo, sino una característica inherente a la composición del vidrio. Es por ello que la mayoría de los vidrios hallados son de este color. En cambio, aquellos transparentes son carentes de color y se logran mediante un proceso de decolorado con manganeso, arsénico o magnesio (Schávelzon 2001). En Argentina, la industria del vidrio comenzó a desarrollarse en el siglo XIX, aunque es necesario destacar que una de las primeras menciones que se hace acerca de la producción local del vidrio refiere a la instalación de una fábrica en la ciudad de Córdoba en 1542 por Juan de Soria (Furlong 1946). Hasta entonces, no existían muchas personas especializadas en su confección, lo que provocaba que gran parte fuese importado desde Europa. En el siglo XIX (producto del desarrollo industrial) proliferaron los contenedores de vidrio llegando a reemplazar, por ejemplo, a las botellas de gres utilizadas en momentos previos (Schávelzon 1991; Russo 2004; Traba y Coloca 2011).

Los colores artificiales, como el rojo, empezaron a patentarse por primera vez en 1755, el azul cobalto en 1744 y el amarillo recién en 1830. Los frascos de medicamentos de color se hicieron comunes después de 1870. Entre ellos, se registró una botella completa de Ginebra color verde de fines del siglo XIX (Schávelzon 1991; Uribe 2005). Estas bebidas, si bien eran patentadas en nuestro país, provenían en su mayoría de Holanda. Por otra parte, fueron halladas otras piezas con distinto desarrollo técnico, tales como botellas de vino de vidrio de coloración negra con terminaciones realizadas a mano y sin molde. También se registraron otros recipientes como frascos de cosmética transparentes y medicamentos en color marrón. Estos frascos comenzaron a ser comunes a partir de 1870 aproximadamente (Schávelzon 1991).

Otros objetos recuperados corresponden a lozas. Las pintadas a mano, probablemente precedieron a la loza impresa y fueron muy habituales en el siglo XVIII, perdiéndose en la medida en que el método de la impresión por transferencia mostraba los mismos motivos. Por otra parte, esta loza se caracterizaba por ser la de mayor costo de producción (Schávelzon 2001). Se identificaron dentro de estos fragmentos pintados a mano, motivos florales en azul cobalto. Otros objetos comunes de hallar en contextos domésticos de los siglos XVIII y XIX temprano-medio son los confeccionados en loza de borde decorado. Las fechas establecidas para las clases de lozas se vinculan a 1770 para las Creamware y para el siglo XIX las Pearlware y Whiteware (Schávelzon 2001). Las Pearlware y Whiteware son las más antiguas dentro de la categoría, seguidos por piezas con decoraciones en color verde. Estas piezas fueron utilizadas entre 1780 y 1830, alcanzando su máximo esplendor en 1800; aunque otros autores las asocian a momentos entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX (e.g.Sironi et al. 2013). Con posterioridad se produjeron lozas con decoraciones en rojo, violeta, marrón, negro y blancas en su completitud (Schávelzon 2001). Más del 50% del conjunto recolectado hasta el momento se lo asocia a lozas tipo lisas sin la presencia de decoraciones ni relieves. Estas piezas podrían ser ancladas temporalmente a eventos entre 1780 y 1830 (Schávelzon 2001).

Los restos de metal fueron difíciles de precisar cronológicamente debido al alto grado de herrumbre que contenían. Algunos fueron confeccionados en cobre, los cuales aún no han podido ser determinados y otros en su mayoría en hierro. Se registró una herramienta tipo llave española que posiblemente se remonte a finales del siglo XIX, la cual sería sustituida posteriormente por la llave inglesa ajustable. Se destaca a su vez la presencia de clavos de diversa morfología; no obstante, existen pocos antecedentes sobre el estudio de esta materialidad en contextos históricos. Quiroga et al. (2017) afirman que los clavos de tipo forjado presentan una fisonomía caracterizada por perfiles cuadrados e irregulares, donde se puede visualizar a simple vista las marcas del martillado y la cabeza presenta un ensanchamiento brusco en el vástago. Estos clavos comenzaron a producirse en el siglo XVIII en Europa, pero arribaron a América a principios del siglo XIX. Por otra parte, todos los clavos cortados con anterioridad a 1830 tienen las fibras del metal dispuestas en forma horizontal, mientras que los posteriores las tienen en forma vertical (Hume 1970). Es posible que los materiales procedentes de Ituzaingó 249 se correspondan con el tipo forjado.

En cuanto a las herraduras, según Schávelzon (2001), existen al menos dos tradiciones: las asiáticoafricanas y las europeas. Siendo las primeras circulares y las segundas semi-circulares (con forma de herradura). Entre los objetos recuperados en metal se destacan tres herraduras de caballo forjadas a mano, enteras, que podrían asociarse con la tradición europea. Si bien aún no contamos con mayores especificidades sobre su vinculación cronológica, es posible que las herraduras en cuestión puedan situarse en algún momento del siglo XIX (Álvarez Rico 2003).

Respecto a las estructuras arquitectónicas relevadas en el subsuelo se indica una posible asociación cronológica entre éstas y los objetos muebles analizados. En cuanto al piso de mosaicos registrado (UE 21), se dio cuenta de una manufactura o tradición francesa, muy comunes en viviendas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Este tipo de elemento pudo haber ingresado a partir de 1880 a nuestro país desde Buenos Aires (Schávelzon 1991). Por otra parte, en relación al piso de baldosas rojas, se podría inferir, dada las dimensiones de las mismas, que dicha estructura corresponde al último tercio del siglo XIX. Previo a la utilización de estas piezas habrían ingresado otras cuyas dimensiones se encontraban entre las 8 y 8 ½ pulgadas, es decir, 20,2 cm y 21,8 cm de lado (Schávelzon 1991). Este piso correspondería a una construcción posterior a la UE 22 (piso de baldosas rojas), aprovechando la estructura en dirección hacia el sur ya existente, junto con las paredes de cal, arena, hiladas de ladrillo y piedra bola.

Retomando la descripción del muro hallado (UE 33), cabe mencionar que hasta finales del siglo XVII las construcciones de Córdoba se trataban de “modestas construcciones de tierra amasada y apisonada en hormas de tapia, quincha y adobe” (Colombres 1980, en Uribe 2005:37). Posteriormente, a mediados del siglo XVIII comenzaron a utilizarse las construcciones de piedra bola aparejadas con hileras de ladrillo (Uribe 2005).

No ha sido posible determinar la funcionalidad de la estructura correspondiente a las UE 47 y 48. La misma no parece vincularse al manejo de aguas negras, ya que es poco profunda y no se identificaron ductos ni cañerías que denoten esta clase de funcionalidad. No obstante, se tomaron muestras del sedimento del interior de la UE 48, correspondientes a la UE 49, para realizar análisis paleoparasitológicos y lograr de este modo acercarnos a un uso probable.

Sobre la base de las observaciones realizadas en estructuras y materiales asociados en el sitio, es posible plantear una secuencia cronológica de ocupaciones que abarcaría al menos desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Si bien se describe en los documentos la presencia de viviendas ya en el siglo XVII, no fue posible identificar cultura material ni estructuras arquitectónicas que se asocien a este momento de ocupación. Es probable que los materiales puedan haber sido destruidos con edificaciones posteriores o que en los sectores intervenidos por la obra civil no se hayan detectado elementos vinculados a este momento. Esto es probable, ya que hasta las Ordenanzas Reales de fines del siglo XVIII no existía lo que hoy se conocemos como “línea municipal” y las distintas viviendas se ubicaban en el centro del lote dejando un gran patio delantero.

A partir de los hallazgos de restos materiales registrados en los sectores excavados, junto con el complemento de los registros documentales investigados, se deduce una función residencial a lo largo de historia ocupacional del sitio. Si bien estos resultados son preliminares, se observa a partir de la abundancia de registros materiales y variables estilísticas (e.g. lozas, vidrios, procesamiento de alimentos) que las ocupaciones pueden haber sido más intensas entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto último, posiblemente en coincidencia con los procesos de urbanización creciente y aumento poblacional producto de migraciones a la ciudad de Córdoba.

Creemos que estas primeras evaluaciones arqueológicas constituyen un aporte fundamental para conocer la historia de las ocupaciones en el área fundacional de la ciudad de Córdoba. En este sentido, se exhibe la necesidad de continuar trabajando en el desarrollo local de tipologías de objetos, materiales y técnicas constructivas en contextos urbanos de Córdoba debido a las características particulares que han presentado las dinámicas del desarrollo histórico de la ciudad. Desde esta perspectiva, la posibilidad de analizar las formas de producir, construir o aprovisionarse de recursos se encuentra supeditada a la generación de bases de datos arqueológicas locales, lo cual nos permitirá indagar con mayor precisión la historia de la ciudad.

Planes a futuro

La generación de datos que aportan conocimiento sobre el pasado es un punto de partida para continuar trabajando sobre la problemática de la preservación del patrimonio y los avances de las obras públicas y privadas capaces de modificar el paisaje urbano histórico. Por ello, se propuso una puesta en valor del lote a través de un plan de preservación que involucrará la conservación de la estructura correspondiente a las UE 22, 47 y 48, el cual permanecerá visible para los visitantes del comercio. El plan de acción consistirá en la construcción de una cámara de protección para la estructura, cuyas medidas serán de 1,45 m de ancho por 1,95 m de largo. Previo a la colocación de la cámara se realizarán la limpieza mecánica y el acondicionamiento de la estructura con pinceles, cepillos y estecas de madera.

La cámara será construida en hormigón con una tapa vidrio templado de alta resistencia. El mismo se apoyará sobre tabiques de contención con una proyección de 0,60 m y se lo sellará con material elástico, el cual evitará posibles filtraciones de agua. En la cara norte se instalarán caños de ventilación que evitarán condensaciones de humedad en todo el espacio. Este hecho resulta fundamental, ya que así se evitará la generación de microambientes propicios para el desarrollo de hongos u otros agentes de deterioro que puedan dañar los materiales. Estas tareas se están llevando a cabo e implicaron la modificación de los planos de obra original, así como también la participación activa de personal de las áreas de ingeniería, arquitectura, arqueología y construcción.