I. Introducción

Este artículo analiza la estrategia de los Kirchner para construir apoyos en el mundo sindical. Constituye un estudio de caso que explora un problema teórico más amplio: ¿cómo logran los sistemas de partidos reconstruir sus lazos con las organizaciones sociales luego de las reformas de mercado de los años ochenta y noventa? En Latinoamérica estos lazos fueron severamente dañados, en especial en los países (como la Argentina) en los cuales los partidos de base obrera tuvieron por delante la ingrata tarea de implementar las reformas (Roberts, 2015; Levistky, 2003). La bibliografía que ha estudiado este proceso de reconstrucción (llamado a menudo la “segunda ola de incorporación”) se ha enfocado principalmente en cómo se reconfigura la relación entre los partidos de base popular y los movimientos sociales en los 2000 (Silva y Rossi, 2018; Kapiszewski, Levitsky y Yashar, 2021).1 Este estudio se propone analizar la otra cara de este proceso: ¿cómo consiguen los partidos de base popular reconstruir sus lazos con los sindicatos?

En este sentido, el estudio de la relación entre el sindicalismo y el partido peronista resulta especialmente relevante. Desde mediados de los ochenta, el peronismo había adoptado una estrategia que lo alejaba de los sindicatos al mismo tiempo que construía nuevas bases de apoyo entre los trabajadores informales (Levitsky, 2003; Torre 2004). Los líderes territoriales del peronismo (intendentes y gobernadores) pasaron a ocupar el primer plano, y para los 2000 prácticamente no había líderes peronistas de fuste con pasado sindical. En este contexto, si bien resultaba natural para cualquier presidente peronista cotejar algunos apoyos sindicales, la magnitud de los recursos económicos y políticos invertidos por el kirchnerismo para construir nuevos apoyos sindicales fue sorprendente. En particular, constituyó un giro inesperado con respecto a la estrategia que venía desarrollando el peronismo hacia los sectores populares desde la transición democrática.

La estrategia sindical del kirchnerismo exhibió tres rasgos fundamentales. El primero fue una marcada redistribución de ingresos y poder hacia la clase trabajadora en las relaciones industriales. Además, el gobierno no fue neutral en esta estrategia; por el contrario, intentó reconfigurar el mapa de poder sindical desde el Estado, recompensado a sindicatos aliados y marginando a sus rivales. Por último, los grandes avances de los sindicatos en las relaciones industriales contrastaron con su notable falta de inclusión de la arena política.2

La tesis central de este artículo es que la estrategia sindical de los Kirchner se explica por la particular dotación de recursos políticos de las organizaciones de trabajadores en la Argentina. Las organizaciones sindicales y de desocupados contaban con una alta capacidad de movilización y autonomía, pero tenían lazos débiles con el partido de gobierno. Por un lado, dicha capacidad de protesta y autonomía forzó al gobierno a forjar coaliciones con los sindicatos a los efectos de reducir el alto grado de conflictividad social que existía en la Argentina en las postrimerías de la crisis de 2001-2002. Además, el gobierno fortaleció a los sindicatos en las relaciones industriales con el fin de contrabalancear el poder de las organizaciones piqueteras, que eran las organizaciones más disruptivas y cuyos líderes tenían una orientación política más radical.

Por otro lado, las amplias conquistas sindicales en la arena industrial contrastaron con su falta de inclusión en la arena política. La escasa representación de los sindicalistas en puestos relevantes en el Poder Ejecutivo nacional se explica por los frágiles lazos preexistentes del sindicalismo con el Partido Justicialista (PJ) y, en especial, con la facción peronista liderada por los Kirchner. Identifico en el artículo tres mecanismos causales a través de los cuales los débiles lazos condujeron a una baja inclusión política: bajo poder de presión sindical en el partido, poca confianza entre élites gubernamentales y sindicatos, y ausencia de incentivos electorales suficientes para que los sindicatos presionaran con más fuerza por cargos en el Poder Ejecutivo.

Por último, argumentaré que el intento de los Kirchner de reconfigurar el mapa del poder sindical “desde arriba” se explica por la combinación de los dos factores antes mencionados: la presencia de organizaciones de trabajadores con alta capacidad de protesta y autonomía, pero con lazos débiles con el partido de gobierno. Carentes de aliados preexistentes en el convulsionado mundo de las organizaciones populares, los Kirchner buscaron crear una nueva base de apoyo político sindical desde el Estado: tanto fortaleciendo una confederación de trabajadores hasta entonces marginal, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), como también alterando el equilibrio de poder dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Esta investigación realiza dos contribuciones a los estudios sobre sindicalismo en la Argentina. En primer lugar, es el primer estudio que adopta un enfoque multidimensional de la política laboral; esto es, se enfoca en los beneficios obtenidos por los sindicatos tanto en la arena de las relaciones industriales como en la arena política. En este sentido, la literatura se encuentra escindida: mientras algunos autores estudian la legislación laboral y las políticas salariales (Etchemendy y Collier, 2007; Murillo, 2001; Carnes, 2014), otros estudian el rol de los sindicatos en el Partido Justicialista (Levistky, 2003; Torre, 2004).

En segundo lugar, este artículo propone una explicación novedosa de la política sindical del kirchnerismo. Los estudios existentes pueden dividirse en dos grupos. Un primer grupo hace hincapié en la revitalización del actor sindical, centrándose en la legislación laboral, la negociación colectiva y el creciente poder de los líderes sindicales en el sistema político (Etchemendy y Collier, 2007; Palomino y Trajtemberg, 2006; Etchemendy, 2013; Natalucci, 2015; Schneider, 2013; Senén González y Del Bono, 2013; Benés y Fernández Milmanda, 2012). Un segundo grupo se ha focalizado en el importante papel representado por el sindicalismo de base en el proceso de revitalización sindical (Varela, 2013; Atzeni y Ghigliani, 2013; Basualdo, 2010).

Este artículo se inscribe en el primer grupo de estudios: intenta explicar las políticas laborales del kirchnerismo a partir de un marco teórico que se focaliza en los intercambios entre élites políticas y sindicales.3 En particular, es el primer estudio que, de manera sistemática, explora el impacto que tuvieron los lazos débiles entre las organizaciones populares y el Partido Justicialista en la política sindical.4 El análisis combina tres estrategias metodológicas: entrevistas en profundidad, análisis de archivo y datos cuantitativos.

II. Metodología

A los efectos de entender las preferencias y estrategias políticas de los actores involucrados en la toma de decisiones públicas, realicé 47 entrevistas en profundidad a sindicalistas, dirigentes empresariales y funcionarios del gobierno. Además, confeccioné una base de noticias periodísticas que cubre todas las discusiones y conflictos políticos en torno a las principales políticas laborales desde 2003 hasta 2015, basado en los tres principales medios gráficos de la Argentina durante ese período: La Nación, Clarín y Página 12. Por último, construí una base de datos original con las biografías de 453 líderes políticos y sindicales para estimar tanto la fortaleza de los lazos previos entre sindicatos y PJ, como el grado de incorporación política de los sindicalistas. Éstas incluyen el perfil biográfico de (1) 97 legisladores del Partido Justicialista, (2) 110 dirigentes de la Confederación General del Trabajo, y (3) 246 funcionarios nacionales.

El estudio cualitativo de las relaciones entre sindicatos y gobiernos se centra en los dos primeros gobiernos kirchneristas (2003-2011) porque adoptaron las principales instituciones laborales y definieron el lugar de los sindicatos en la arena política. Los datos cuantitativos presentados en este artículo cubren las tres administraciones kirchneristas.5

III. El legado de las reformas de mercado: nuevas demandas del movimiento obrero

Para entender las demandas sindicales durante el kirchnerismo, es preciso, primero, comprender los desafíos que habían experimentado los sindicatos durante las reformas de mercado en los años noventa. Tres habían sido los retrocesos experimentados por la clase trabajadora durante las reformas: (1) una caída del salario real y una flexibilización de sus condiciones de trabajo, (2) la suspensión de los sistemas neocorporativos de intermediación de intereses, y (3) una marcada marginación del Partido Justicialista. Para cada uno de estos problemas, el sindicalismo demandó a las administraciones kirchneristas políticas públicas que los revirtieran.

Una demanda central de los sindicatos era la redistribución de ingresos hacia sus bases, tanto en términos de aumento de los salarios reales como de estabilidad en las remuneraciones. Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999) se aprobaron leyes que limitaban el pago por indemnización a los trabajadores. A su vez, se permitió la introducción de nuevas formas de contratación temporarias (Schneider, 2013). El salario mínimo permaneció congelado desde 1991 (Novick, 2006), y los salarios se deterioraron fuertemente, al menos desde el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001). De esta manera, el sindicalismo reclamó a los gobiernos kirchneristas aumentos salariales y leyes que revirtieran las políticas de flexibilización laboral (Schneider, 2013; Varela, 2013).

Otro problema central que enfrentaron los sindicatos desde los años noventa fue su debilitamiento frente los empleadores en las relaciones industriales. La negociación colectiva por rama de actividad había sido suspendida por decreto en 1991, privando a los sindicatos de su herramienta de presión central. Los sindicatos, empero, lograron extraer importantes concesiones de Menem en esta dimensión: conservaron el monopolio de la representación sindical, así como también el control de las obras sociales y la centralización de la negociación colectiva a nivel sectorial (Etchemendy y Collier, 2007). Sin embargo, el gobierno de Fernando de la Rúa revertiría esta última concesión de Menem: en el año 2000 adoptó una controvertida reforma laboral que, entre otras medidas, eliminaba la ultraactividad 6 e introducía la descentralización de la negociación colectiva al nivel de la empresa, sin necesidad de ser aprobada por el sindicato nacional. Esta reforma debilitaba y atomizaba a los sindicatos.

Es preciso mencionar que en algunos sectores (por ejemplo, la educación pública primaria y secundaria o el servicio doméstico) nunca había existido una legislación que habilitara la negociación colectiva a nivel nacional. Contra este telón de fondo, una vez que Néstor Kirchner llegó al poder los sindicatos reclamaron políticas que aumentaran su poder en las relaciones industriales frente a los empleadores. En particular, demandaron políticas que reactivaran y recentralizaran la negociación colectiva.

Por último, desde mediados de los años ochenta los sindicatos habían experimentado un proceso de progresiva marginación de la arena política. Hasta los años ochenta, los sindicatos habían constituido la columna vertebral del peronismo (Torre, 2004). Por ejemplo, la regla partidaria informal del tercio habilitaba a los sindicatos a nominar un tercio de los candidatos en las listas a diputados del PJ (Levitsky, 2003). Sin embargo, con el retorno de la democracia en 1983 los intendentes y gobernadores peronistas ganaron poder frente a los sindicalistas dentro del aparto peronista (Levitsky, 2003). Tras la elección de Carlos Saúl Menem en 1989, el sindicalismo recibiría su golpe de gracia: Menem eliminaría la regla informal del tercio y, con algunas excepciones, excluiría a los representantes sindicales de posiciones de relevancia en el Congreso y el Poder Ejecutivo (Senén González y Bosoer, 1999). 7

Contra este telón de fondo, a medida que el gobierno de Néstor Kirchner comenzó a mostrar una orientación pro-sindical en 2003, una fracción del sindicalismo procuró aprovechar la oportunidad para recuperar ese espacio político perdido. Demandó el nombramiento de dirigentes sindicales en el Poder Ejecutivo nacional y una mayor representación en la bancada peronista en el Congreso. Ahora bien, para comprender cómo el kirchnerismo lidió con estas demandas, es preciso primero explicar el contexto político en el que esta fuerza política llegó al poder.

IV. Una presidencia bajo la sombra de la protesta social: organizaciones de trabajadores fuertes y autónomas.

Al asumir la presidencia en 2003, Néstor Kirchner se enfrentó con movimientos sociales y sindicatos fuertes que tenían vínculos muy débiles con el PJ. Esto privaba al presidente de una herramienta central que utilizaron otros presidentes latinoamericanos durante el “giro a la izquierda” en la región: me refiero al uso del aparato partidario para moderar la actividad de protesta y demandas de las organizaciones populares (Schipani, 2019). Frente a esta carencia, el kirchnerismo debió recurrir a la adopción de políticas públicas generosas para conquistar el apoyo de estas organizaciones.

Los sindicatos: capacidad de movilización y vínculos débiles con el Partido Justicialista

A pesar de las reformas de mercado adoptadas en los años noventa, los sindicatos continuaron siendo actores relativamente fuertes de la política argentina (Carnes, 2014). Más específicamente, a principios del nuevo milenio los sindicatos argentinos se encontraban en una posición compleja. Por un lado, el movimiento obrero argentino continuaba ostentando una posición de fortaleza desde una perspectiva regional. En comparación con sus pares latinoamericanos, gozaba de una considerable capacidad de movilización y tasas de afiliación sindical altas (Cook, 2007).

Pero, por otro lado, a causa del desempleo a gran escala y de la suspensión de la negociación colectiva durante los años noventa, los sindicatos se debilitaron considerablemente con respecto al período de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). En efecto, habían perdido lo que había constituido su principal rol en la economía argentina, esto es, la representación de los trabajadores en las instituciones corporativas de fijación de salarios (Schneider, 2013). La tasa de sindicalización cayó durante los ’90: en relación al total de asalariados, se redujo del 47% en 1990 al 42% en 2001 (Marshall y Perelman, 2004).

Además, las reformas económicas de los noventa fragmentaron al sindicalismo. Si durante el período de la ISI todos los sindicatos eran peronistas y estaban afiliados a una confederación de trabajo monopólica, la Confederación General del Trabajo (CGT), en los noventa la CGT sufrió dos importantes divisiones como consecuencia directa de las reformas de mercado de Menem: (1) la creación de una confederación de izquierda y autónoma de los partidos políticos, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en 1992, y (2) la creación de una facción disidente y de orientación más combativa dentro de la CGT conocida como el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), que para el año 2000 se había escindido de la CGT para formar la “CGT disidente” (Basualdo, 2010; Armelino, 2017). El MTA estaba integrado por los sindicatos del sector del transporte y frecuentemente se aliaba con la CTA para organizar protestas masivas contra las reformas de mercado de Menem y las políticas de austeridad de Fernando de la Rúa. Ambas agrupaciones gremiales contaban con una notable capacidad disruptiva (Benes y Fernández Milmanda, 2012; Armelino, 2017).

Ahora bien, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003, su problema no era solamente la presencia de sindicatos (especialmente en el sector del transporte y docentes) con un considerable poder de movilización. Este problema se veía agravado por los débiles lazos de las organizaciones gremiales tanto con el PJ como con la facción política que representaba Néstor Kirchner dentro del peronismo (Etchemendy y Garay, 2011). Esto limitaba sensiblemente la capacidad del presidente de subordinar a los sindicatos a la estrategia programática y electoral del gobierno.

En efecto, tanto la CGT “oficial” como la “disidente” habían apoyado a los rivales de Kirchner en las elecciones presidenciales de 2003: la CGT “oficial”, que comprendía a los sindicatos de los sectores de servicios e industrias más grandes de la Argentina (conocidos como “los Gordos”), había apoyado a Menem, mientras que la CGT “disidente” había apoyado al candidato populista Adolfo Rodríguez Saá. Los dirigentes de la CGT eran reticentes a aceptar el liderazgo de Kirchner, quien era visto como alguien ajeno al establishment peronista. Además, demostraba una abierta simpatía por las tendencias revolucionarias dentro del peronismo en los años setenta que habían sido antagonistas de la dirigencia sindical.8 Al inicio de su gestión, Kirchner tenía apenas algunos contactos con dirigentes de la CTA. Además, aun cuando había protagonizado importantes protestas en los años noventa, la CTA era la confederación laboral más marginal dentro del mundo de los trabajadores sindicalizados en la Argentina (Etchemendy, 2013; Armelino, 2012). La relación distante entre Kirchner y el movimiento obrero antes de ser ungido presidente es descripta por un destacado sindicalista:

“En la CGT, tenían muchas sospechas sobre Kirchner. Muchos de los principales dirigentes sindicales habían apoyado a Menem. Se convirtieron en ‘los viudos del menemismo’. Moyano (de la CGT disidente) había apostado a otro candidato peronista, Rodríguez Saá, y se sorprendió con la victoria de Kirchner… porque era el gobernador de una provincia pequeña y distante, prácticamente desconocida para todos nosotros. Recibimos esa candidatura presidencial con muchísimo escepticismo.” Hugo Yasky, Secretario General de la CTA.9

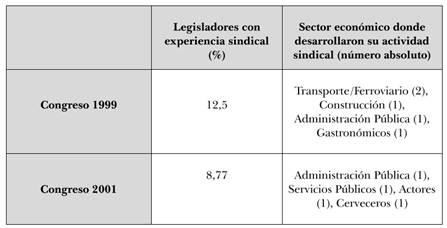

La falta de vínculos personales de Kirchner con los sindicatos reforzaba una característica estructural del Partido Justicialista, a saber, la progresiva desvinculación del partido respecto de los sindicatos desde mediados de los años ochenta. Con el fin de estudiar el alcance de la desindicalización del PJ, analicé las biografías de los diputados nacionales del PJ que fueron elegidos entre 1999 y 2001, es decir, en las elecciones que inmediatamente precedieron la llegada de Néstor Kirchner al poder. El punto de partida para interpretar los resultados de este análisis deben ser los vínculos entre el PJ y los sindicatos durante el período de la ISI, cuando la institución informal del tercio estaba vigente.

En este sentido, los resultados del Cuadro 1 muestran una profunda desindicalización del PJ hacia fines de los noventa.10 De acuerdo con mis estimaciones, en 1999 solo el 12,5% de los legisladores del PJ tenían antecedentes como sindicalistas, y para 2001 este porcentaje bajó a 8,77%. Estas cifras son extremadamente bajas en términos históricos: por ejemplo, los diputados de extracción sindical representaban el 27.7% del bloque justicialista en 1985, el 20% en 1989 y sólo el 7.8% en 1993 (Levistky 2003: 135). Además, estos diputados con pasado sindical no pertenecían a los sindicatos más poderosos de la Argentina. Los líderes que representaban a los camioneros a y los metalúrgicos, así como a los trabajadores de los servicios públicos, industria automotriz, alimenticia y petroleros (esto es, a los sindicatos más fuertes), no tenían un sólo representante en las bancadas legislativas del PJ de 1999 y 2001 (a excepción de los servicios públicos, que contaban con tan sólo uno en 2001).

Fuente: Elaboración propia. Ver “Apéndice metodológico”.

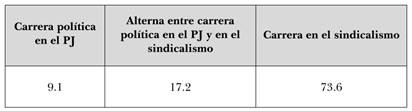

Otra forma de analizar los vínculos entre los sindicatos y el PJ es a través de las trayectorias profesionales de los dirigentes sindicales de la CGT. Para ello, construí una base de datos original que sigue la trayectoria profesional de todos los dirigentes que ocuparon cargos de secretarios en la CGT entre 1990 y 2000. Sorprendentemente, encontré que sólo el 26,3% de los dirigentes tuvo algún cargo político con posterioridad a finalizar su mandato en la CGT (esto es, como dirigentes del PJ, legisladores o en algún gobierno subnacional). Aún más llamativo, sólo el 9,1% abandonó eventualmente el sindicalismo para seguir una carrera política, mientras que el 17,2% alternó entre puestos políticos y puestos sindicales. El 73,6% restante jamás tuvo un cargo político luego de dejar la CGT. Por el contrario, desarrollaron exclusivamente carreras en el sindicalismo, principalmente en sus sindicatos sectoriales.

Fuente: Elaboración propia. Ver “Apéndice metodológico”.

En resumen, cuando Kirchner ganó la presidencia en 2003 los sindicalistas argentinos más encumbrados no habían logrado ascender dentro de las filas partidarias. Por el contrario, sus principales posiciones de poder eran, por lejos, las posiciones de liderazgo de los sindicatos sectoriales que comandaban.

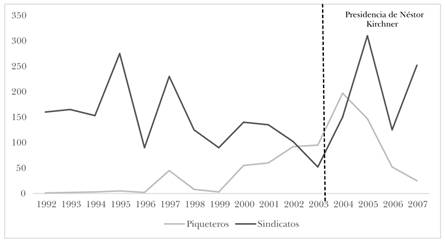

Las organizaciones piqueteras: alta capacidad de movilización, ausencia de vínculos con el Partido Justicialista

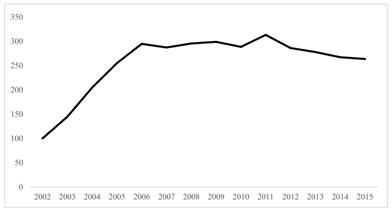

Néstor Kirchner no solo tuvo que lidiar con sindicatos autónomos y fuertes, sino que también tuvo que enfrentarse con poderosos movimientos sociales de desocupados sobre los que no tenía ningún tipo de control. Las reformas de mercado generaron altos niveles de desempleo nunca antes vistos en la Argentina y, para fines de los ’90, estos trabajadores habían creado importantes movimientos sociales (Svampa y Pereyra, 2003; Schipani, 2008; Garay 2007). Hasta 2004 inclusive, estos movimientos superaron incluso a los sindicatos en términos de su capacidad de movilización (Gráfico 1).

Fuente: Elaboración del autor a partir de datos del Grupo de Estudios sobre Protesta y Acción Colectiva (IIGG-UBA).

Durante la crisis de 2001-2002, estas organizaciones fueron, junto con los manifestantes de la clase media y los sindicatos, los principales actores detrás del ciclo de protestas callejeras que forzó el abandono anticipado del cargo de los presidentes Fernando De la Rúa (1999-2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003) (Novaro, 2010).11 A partir de entonces, la amenaza de la renuncia anticipada por protestas callejeras se convertiría en una preocupación central de los presidentes.

Por último, las organizaciones piqueteras constituían una fuerza social desestabilizante en la política argentina no sólo por su enorme poder de movilización, sino también por su gran autonomía frente a los partidos políticos existentes: para 2005 el 53.53% de los miembros de las organizaciones piqueteras pertenecían a organizaciones lideradas por activistas ligados a partidos o grupos políticos marxistas (Schipani, 2008). Sólo el 30.23% pertenecía a organizaciones lideradas por peronistas de izquierda, quienes a su vez carecían de vínculos con las principales corrientes dentro del Partido Justicialista (Schipani, 2008).

En resumen, para 2003 ni Kirchner ni el Partido Justicialista contaban con la capacidad de controlar la actividad de protesta de los fuertes sindicatos y movimientos sociales que existían en la Argentina. Dado que no existían dirigentes partidarios de peso dentro del movimiento obrero o piquetero, a los Kirchner les resultaría difícil alinear las demandas redistributivas y la actividad de protesta de los sindicatos y movimientos sociales con las necesidades electorales y de política económica del partido de gobierno.

V. La política laboral durante el kirchnerismo

En este contexto de organizaciones de trabajadores movilizadas y autónomas, forjar una coalición con los sindicatos era una de las preocupaciones fundamentales de Néstor Kirchner. Había dos motivos detrás de esta preocupación. En primer lugar, la fragmentación interna del peronismo -y, por ende, la posibilidad de que los sindicatos apoyaran a facciones peronistas rivales- le otorgaba a Kirchner incentivos para forjar una alianza con los sindicatos.

En segundo lugar, el contexto más amplio de protesta social generalizada motivó a Kirchner a forjar alianzas tanto con los sindicatos como con las organizaciones más moderadas dentro del movimiento piquetero. El objetivo era aislar a las organizaciones piqueteras más radicales, reduciendo así los niveles generales de protesta. Para ello, el gobierno buscó fortalecer a los sindicatos, que eran vistos como organizaciones ideológicamente más moderadas con mayor disposición a (y capacidad para) dirimir los conflictos sociales dentro de los marcos institucionales existentes. La lógica detrás de esta estrategia era que al fortalecer a los actores más institucionales (los sindicatos) y sus instituciones de articulación de demandas sociales (principalmente las negociaciones colectivas) en el marco de una economía con altas tasas de crecimiento y creación de empleo, los sectores populares tendrían más incentivos para participar de los sindicatos y menos para permanecer en las organizaciones piqueteras. Esta lógica aparece explicitada en varias entrevistas a funcionarios gubernamentales de primer nivel:

“Nuestra estrategia tenía dos aspectos. Por un lado, buscaba fortalecer a los sindicatos y permitirles recuperar el poder… Esto permitió al gobierno normalizar el potencial conflicto social en las calles, canalizándolo a través de los sindicatos y las instituciones responsables de las paritarias… Por otro lado, apuntaba a regularizar el conflicto social a través del Ministerio de Desarrollo Social, que contribuyó a mitigar los conflictos. La idea era que la sociedad civil, o los tan famosos ‘piqueteros’, no fuera dirigidas sólo por partidos de extrema izquierda.” Noemí Rial, Vice-Ministra de Trabajo (2003-2015).12

“Cuando Kirchner asumió la presidencia, estábamos padeciendo las secuelas del ‘que se vayan todos’. Los grupos piqueteros se habían fortalecido considerablemente. El empoderamiento de la CGT con un fuerte dirigente sindical ayudó a contrarrestar el poder de los grupos piqueteros. Si se toma lo que estoy diciendo con total literalidad, podría sonar como si no quisiéramos que la gente protestara. Lo pondría en estos términos: queríamos calmar el malestar social…En este sentido, los sindicatos son un vehículo institucional de representación, los piqueteros, no. Queríamos normalizar eso… y la forma de lograrlo era a través de las confederaciones de trabajo existentes.” Ministro, presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007).13

Kirchner combinó dos estrategias para forjar dicha coalición con los sindicatos. Por un lado, empoderó a los sindicatos en las relaciones industriales y redistribuyó ingresos hacia su base. Por otro lado, buscó alterar el mapa de poder sindical desde el Estado: no sólo mediante el fortalecimiento de la CTA (una confederación de trabajadores hasta entonces marginal), sino también distribuyendo beneficios a sindicatos aliados dentro de la CGT (Etchemendy, 2013) y excluyendo a aquellos más vinculados a los rivales de los Kirchner dentro del peronismo. Esto es, buscó alterar el poder relativo de las diferentes organizaciones sindicales vis-à-vis sus rivales dentro del mundo sindical. Veamos en mayor detalle cada una de estas estrategias.

Empoderamiento sindical en las relaciones industriales y redistribución de ingresos hacia la clase trabajadora

En primer lugar, durante el período comprendido entre 2003 y 2005, el gobierno adoptó una política salarial que aumentó el poder de los sindicatos y, al mismo tiempo, los salarios de los trabajadores. Al asumir Néstor Kirchner, la tasa de desempleo era del 20,4%, con lo cual los sindicatos no contaban con el poder de presión suficiente para forzar a los empleadores a reabrir las negociaciones colectivas. En consecuencia, el gobierno utilizó los recursos administrativos del Estado para empoderar al actor sindical. A tal efecto, emitió varios decretos que aumentaban los salarios de los trabajadores del sector privado. Lo que resultaba clave era que dichos decretos exigían que los aumentos salariales fueran incorporados en todas las ramas de actividad a través de negociaciones colectivas, obligando a los empleadores a reabrir negociaciones colectivas con los sindicatos (Etchemendy y Collier, 2007).

Otra iniciativa gubernamental que fortaleció a los sindicatos fue el nuevo código laboral aprobado por el gobierno en 2004. La Ley de Ordenamiento Laboral revocó la mayoría de las leyes de flexibilización laboral adoptadas por Menem y De la Rúa (Varela, 2013). La más importante fue la derogación de la Ley de Reforma Laboral aprobada por De la Rúa, reestableciéndose así la centralización de la negociación colectiva y la ultraactividad. Además, la nueva ley otorgaba mayor protección a los contratos de trabajo individuales, volvía más generosa la fórmula para el pago de las indemnizaciones y reducía los períodos de prueba de los contratos de trabajo.

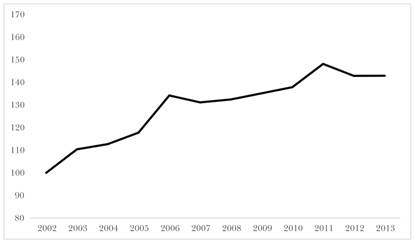

Estas políticas no solo beneficiaron a los sindicatos, sino también a los trabajadores formales representados por éstos. En efecto, los aumentos salariales estipulados por decreto y la nueva Ley de Ordenamiento Laboral fortalecieron el poder de negociación sindical en las paritarias. En el marco de un contexto de elevado crecimiento económico, facilitaron el inicio de un largo ciclo de convenios colectivos tripartitos anuales promovidos por el gobierno que mejoraron considerablemente los salarios reales de los trabajadores. De acuerdo al Ministro de Economía Roberto Lavagna, en estas negociaciones el gobierno tenía el objetivo explícito de promover acuerdos salariales muy por encima de los niveles de inflación para lograr mejoras en el salario real.14 Como resultado de esta política, los salarios reales para los trabajadores privados formales aumentaron un 42,91% entre 2003 y 201315 (Gráfico 2).

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de datos de SEDLAC para los valores nominales. Inflación: INDEC (2002-2006), IPC-Graciela Bevacqua (2007-2013).

Además, el gobierno aumentó considerablemente el salario mínimo. A pesar de que la Ley de Empleo adoptada por Menem en 1991 disponía el establecimiento de un Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (CSMVyM), éste nunca fue creado. Como consecuencia, el salario mínimo nacional permaneció congelado desde 1991. En contraposición, la administración de Néstor Kirchner decidió implementar esta ley y así establecer el primer CSMVyM de la historia de la Argentina (Etchemendy, 2013). A través de acuerdos tripartitos con los sindicatos y los empleadores, el Estado promovió importantes aumentos del salario mínimo. Entre 2003 y 2015, el aumento real del salario mínimo fue del 163,47% (Gráfico 3).

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Inflación: INDEC (2002-2006), IPC-Graciela Bevacqua (2007-2015).

La reconfiguración del mapa del poder sindical “desde arriba”: fortalecimiento de la CTA y de nuevos aliados en la CGT.

En los párrafos anteriores mencioné dos estrategias que el gobierno utilizó para forjar sus alianzas sindicales: (1) fortalecerlos vis-à-vis los empleadores y (2) aumentar el poder relativo de los sindicatos vis-à-vis el de las organizaciones piqueteras. A dichas estrategias, hay que añadirle una tercera: alterar el balance de poder al interior de la clase obrera ”desde arriba.” En concreto, Néstor Kirchner intentó transformar el mapa del poder gremial desde el Estado operando en dos dimensiones: (1) promoviendo un liderazgo alternativo dentro de la CGT peronista, y (2) fomentando el poder de los sindicatos más de izquierda e independientes enrolados en la CTA. El objetivo central era contrarrestar el poder de los sindicatos más establecidos de la CGT empoderando a sindicatos más marginales.

Kirchner adoptó esta estrategia porque carecía de vínculos con estos sindicatos que, además, habían apoyado a su principal rival en el PJ. Como expliqué anteriormente, la CGT estaba dividida en 2003 entre una CGT “oficial” más moderada que apoyó a Menem en las elecciones de 2003, y una CGT “disidente” más combativa que se había opuesto a Menem en los noventa y había apoyado la candidatura de Rodríguez Saá (quien representaba una facción marginal dentro del PJ, y por tanto constituía una amenaza mucho menor para Kirchner). Al no contar ni con afinidad ideológica ni con apoyo electoral por parte de la CGT “oficial”, Kirchner intentó forjar una alianza con su rival dentro del mundo sindical, la CGT “disidente”, a la vez que mantuvo una relación más distante con los dirigentes sindicales de la CGT “oficial” (aunque no necesariamente antagonizando con ellos).

¿Qué le podía ofrecer la CGT “disidente” a Kirchner? A pesar de que la CGT “oficial” superaba ampliamente a la “disidente” en número de afiliados, esta última contaba con un activo central en el contexto del ciclo de protestas de 2001-2002: su importante capacidad de movilización. Una alianza con la CGT “disidente” era clave para alcanzar la paz social en el frente sindical, la cual se forjó a partir de darle un trato preferencial a su líder, Hugo Moyano (Benes y Fernández Milmanda, 2012). Funcionarios gubernamentales y sindicalistas coinciden en este punto:

“Néstor Kirchner le otorgó a Moyano muchos beneficios a cambio de su apoyo al gobierno. Forjó una alianza con Moyano por su necesidad política de fortalecer al gobierno, porque llegó al poder gracias a una cantidad limitada de votos… en términos políticos, los sindicatos contribuyeron a que el gobierno lograra la paz social”. Funcionario de alto rango, Ministerio de Trabajo (2003-2015).16

“La mayoría de los sindicatos apoyaron a Menem en las elecciones presidenciales, mientras que el resto apoyó a Rodríguez Saá…Néstor no quería negociar con nosotros de manera corporativa. Por eso, le cedió a Moyano algunas ventajas organizacionales que le permitieron avanzar. Dentro de la dirigencia sindical, Moyano era un dirigente de segundo rango, que no agradaba al establishment sindical… Fue Kirchner quien convirtió a Moyano en Secretario General de la CGT… Ningún líder de la historia del movimiento obrero logró tanto poder como Moyano.” Andrés Rodríguez, Secretario General de UPCN.17

El gobierno adoptó varias medidas que alteraron el equilibrio de poder al interior del movimiento obrero peronista a favor de la CGT “disidente” y su poderoso líder, el sindicalista camionero Hugo Moyano. En primer lugar, el gobierno apoyó a Moyano en la contienda por la dirigencia de la CGT, que finalmente se unificó bajo su mando en 2004. En segundo lugar, el Ministerio de Trabajo apoyó activamente a Moyano en sus esfuerzos por multiplicar el número de afiliados de su sindicato, a costas de otros sindicatos afiliados a la CGT “oficial”. El Ministerio de Trabajo laudó sistemáticamente a favor de Moyano en sus conflictos sindicales por el encuadramiento sindical de los afiliados, principalmente con el sindicato de comercio (Benes y Fernández Milmanda, 2012). Como resultado, los camioneros triplicaron su número de afiliados, que pasó de 50.000 en 2003 a 182.000 en 2013,18 convirtiéndose en el sindicato más poderoso de la Argentina.

La otra gran medida de reconfiguración del mapa del poder gremial fue la decisión de Kirchner de empoderar a la CTA. Desde su creación en 1992, la CTA nunca tuvo reconocimiento estatal (Armelino, 2012). Pero como la CGT “disidente” de Moyano, tenía un activo atractivo para Kirchner: su alta capacidad de movilización. En primer lugar, los sindicatos docentes, que contaban con la mayor capacidad de movilización sindical de la Argentina y habían protagonizado numerosas protestas en los años anteriores, constituían el sindicato más poderoso de la CTA. En consecuencia, contar con la cooperación de la CTA era clave para lograr reducir los niveles de protesta (Chambers-Ju, 2021). Así lo destaca un importante gremialista docente:

“Cuando asumió Kirchner, uno de sus principales temores era la huelga de los docentes nacionales. En el sector privado no había mucho conflicto sindical, porque las tasas de desempleo eran altas. Las fuentes principales de conflicto social en este momento eran los empleados estatales y los piqueteros.” Roberto Baradel, dirigente de SUTEBA.19

En segundo lugar, la alianza con la CTA le permitía a Kirchner aumentar su influencia sobre el movimiento obrero al crear una base de apoyo propia y alternativa que funcionara como contrapeso de las dos CGT que, como vimos, habían apoyado a los rivales de Kirchner en el PJ.

Dos políticas fueron centrales en esta estrategia de fortalecer a la CTA:

(1) la creación de la paritaria nacional docente y (2) la inclusión de la CTA en los consejos de políticas públicas tripartitos. En primer lugar, el gobierno de Kirchner adoptó en 2005 la Ley de Financiamiento Educativo, que aumentó la inversión en educación pública del 4,6% del PBI en 2005 al 6,4% en 2009. Esta ley era clave, ya que proveía al Ministerio de Educación los fondos necesarios para subsidiar los generosos aumentos de los salarios docentes que se darían en las provincias. Pero igualmente importante fue la inclusión de una cláusula en la ley que creaba la Paritaria Nacional Docente (PND). Por primera vez en la historia argentina, el Estado instituía paritarias a nivel nacional para determinar el salario mínimo de los docentes.

Antes de la aprobación de la ley, los sindicatos docentes negociaban sus salarios y condiciones laborales a nivel provincial, dado que la educación es una prerrogativa administrativa de las provincias. Esto fragmentaba a los sindicatos docentes, y en general los gobernadores se negaban a otorgarles derecho de negociación colectiva.20 Las concesiones salariales no eran a través de paritarias, sino por causa de movilizaciones altamente disruptivas que forzaban al gobierno provincial a torcer el brazo.

En este contexto adverso, la implementación de la Paritaria Nacional Docente (PND) en 2008 empoderó radicalmente a los sindicatos docentes con respecto a los gobernadores en Argentina. Por primera vez en la historia, se establecía un sistema de negociaciones tripartitas anuales entre el gobierno nacional, las provincias y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), a los efectos de establecer un salario mínimo nacional para los docentes. Esta ley motorizó un importante crecimiento de los salarios docentes en todo el territorio nacional (Etchemendy, 2013). Además, los gobernadores se vieron obligados a negociar cada año con los sindicatos docentes un salario docente provincial por encima del salario mínimo nacional establecido en la paritaria nacional docente. Esto no sólo implicaba importantes costos fiscales para las arcas provinciales, sino que también motorizó el conflicto docente a nivel provincial durante las negociaciones colectivas.

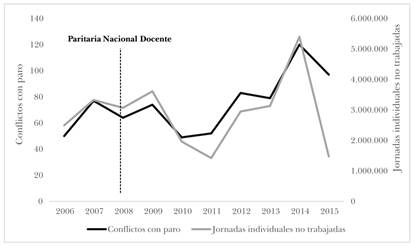

El caso de la PND ilustra cómo los gobiernos pueden adoptar políticas que al mismo tiempo fortalezcan a los sindicatos frente a los empleadores y reduzcan el nivel de movilización contra el gobierno nacional. Por un lado, dado que el gobierno nacional era visto como un aliado clave, el número de protestas docentes nacionales se redujo drásticamente. Por otro lado, los datos de Etchmendy y Lodola (2021) indican que el conflicto sindical no disminuyó en las provincias. Como muestra el Gráfico 4, si bien el número de conflictos provinciales disminuyó en los primeros años de la PND, a partir de 2012 aumentó sensiblemente. Esto era el correlato del poder de negociación gremial, que aumentaba en consonancia con los incrementos del salario mínimo nacional docente (éste funcionaba como un “piso” salarial a partir del cual los sindicatos provinciales negociaban aumentos).

Fuente: Etchemendy y Lodola, 2021.

A la postre, la apuesta del gobierno nacional de desmovilizar a los docentes en la arena política nacional tuvo resultados mixtos. Si bien la PND redujo el nivel de conflictividad en la calle, terminó empoderando a los gremios frente al gobierno nacional (Armelino, 2012). Dado que el gobierno nacional debía subsidiar muchas veces los aumentos provinciales, se veía envuelto frecuentemente en las negociaciones. Las paritarias de la Provincia de Buenos Aires fueron un caso emblemático de este tipo de dinámicas. Las restricciones fiscales para otorgar aumentos serían más acuciantes a medida que el crecimiento económico se desaceleró a partir de 2009.

En rigor, el temor de crear un sindicato nacional demasiado poderoso fue una de las principales razones por las cuales el gobierno nacional demoró la implementación de la PND hasta 2008 (aun cuando la ley que la creaba fue aprobada en 2005). El propio Néstor Kirchner había tenido relaciones muy conflictivas con los sindicatos docentes cuando era gobernador de Santa Cruz y, por lo tanto, no tenía una inclinación particular a empoderarlos. Cómo señala un funcionario clave en la creación de la PND:

“Néstor Kirchner al principio no estaba muy convencido de la PND, el Ministro de Educación demoró la firma del decreto porque tenía miedo de crear algo que no podía controlar, y el Ministerio de Trabajo tampoco estaba muy convencido. Kirchner temía crear una especie de Frankenstein, algo que fortaleciera demasiado a los sindicatos docentes. Al principio no se llevaba bien con ellos, porque había tenido una historia muy conflictiva como gobernador de Santa Cruz ... En 2009, Néstor Kirchner ya se arrepentía de la adopción de la PND, porque se dio cuenta de que le daba demasiado poder a los sindicatos...” Funcionario de alto rango, Ministerio de Educación.21

Por último, otra política que cimentó la alianza entre la CTA y el gobierno fue la incorporación de ésta al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Si bajo su diseño original sólo los representantes de la confederación de trabajadores legalmente reconocida (la CGT) podrían formar parte de la misma, Kirchner amplió su composición para incluir a los representantes de la CTA en el consejo. Esta fue la primera vez en la historia que una confederación laboral sin reconocimiento estatal fue incluida en las instituciones laborales argentinas.

Baja inclusión política de los sindicatos

A pesar del importante empoderamiento de los sindicatos en el ámbito de las relaciones industriales, los Kirchner se negaron a otorgarles posiciones de poder en el Estado. A medida que los gremios fueron adquiriendo poder en las relaciones industriales, intentaron trasladarlo al terreno de la política. Pero pese a la fuerte presión de sus aliados sindicales que reclamaban el nombramiento de gremialistas en el ejecutivo, así como también una mayor representación en las listas legislativas del Frente para la Victoria (FPV), el gobierno se negó reiteradamente a ceder frente a las demandas de los sindicatos. Esta negativa, a su vez, desencadenó fuertes conflictos entre la administración peronista y el movimiento obrero.

A los efectos de capturar el grado de empoderamiento político de los sindicatos, analizo su nivel de “acceso político”. En términos de su operacionalización, estimé el grado de “acceso político” del sindicalismo a través del porcentaje de funcionarios de alto rango del poder ejecutivo nacional que habían tenido alguna experiencia previa como dirigentes sindicales.22 Específicamente, analicé los perfiles biográficos de 246 funcionarios públicos de alto rango durante las tres administraciones de los Kirchner, haciendo foco en los dos primeros niveles de autoridad política dentro de cada ministerio, es decir, ministros y secretarios bajo la autoridad directa de los ministros.

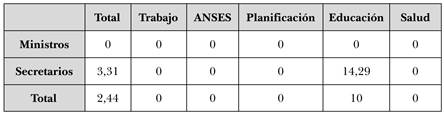

El Cuadro 3 resume los resultados de este análisis y presenta un hallazgo contraintuitivo: aunque las administraciones de los Kirchner tuvieron una clara orientación pro-obrera, lo cierto es que los sindicalistas no lograron tener acceso a puestos políticos de relevancia en el Estado. En efecto, sólo el 2,44% de los funcionarios de alto rango habían tenido experiencia previa como dirigentes sindicales. Lo que resulta aún más paradójico es que, a pesar de que el gobierno estaba en manos del partido de base obrera más importante de la historia latinoamericana, ningún ministro durante las administraciones kirchneristas tenía antecedentes como dirigente sindical.

CUADRO 3 Funcionarios de alto rango con antecedentes sindicales - Total en poder ejecutivo nacional y desagregado por ministerios seleccionados (%)

Fuente: Elaboración propia. Ver “Apéndice metodológico”.

Estos resultados se sostienen aún en aquellos ministerios que tienen autoridad sobre áreas que son sensibles para los intereses de los sindicatos. Los ministerios claves para el sindicalismo en Argentina eran cuatro: Trabajo, Planificación Federal (por su control sobre el transporte y la obra pública), Salud (por la regulación de las obras sociales sindicales) y, en el caso del sindicalismo docente, el Ministerio de Educación. Estimé también el grado de incorporación sindical en la ANSES, una agencia importante para los trabajadores, pero no tan relevante para los sindicatos argentinos. Desde la segunda columna en adelante, el Cuadro 3 muestra el porcentaje de posiciones de alto rango ocupadas por sindicalistas en estos ministerios. Los resultados son sorprendentes: no hubo ningún ministro o secretario con pasado sindical, excepto en el Ministerio de Educación.23

Esto no significa que los sindicalistas estuvieron completamente excluidos del Estado. Los dirigentes gremiales lograron ocupar cargos menores que tienen incidencia sobre las regulaciones y financiamiento de la actividad sindical. Las dos dependencias en las que lograron ejercer influencia fueron las subsecretarías de la Secretaría de Transporte y la Superintendencia de Seguros de Salud (que tiene influencia sobre la regulación de las obras sociales sindicales). Aun cuando nunca lograron nombrar a un secretario de Transporte, 37,62% de los funcionarios de alto rango de la secretaría (subsecretarios de diferentes áreas) eran sindicalistas. Hasta el año 2012, cuando se rompe la alianza entre Moyano y el gobierno, los diferentes gremios del transporte (como camioneros, ferroviarios o aeronáuticos) controlaron áreas claves de la secretaría. Además, dentro de la Superintendencia de Seguros de Salud, los sindicalistas controlaron el 7,41% de las posiciones de alto rango.24

Esta falta de inclusión en la arena política generó un gran malestar en un sector importante del sindicalismo (Armelino, 2021). El gobierno no solo se negó a incorporar a los sindicalistas en el Estado; también les negó posiciones en las listas legislativas del FPV. En la provincia de Buenos Aires existió un importante conflicto entre el gobierno y los sindicatos, tanto por la nominación de los candidatos legislativos del FPV como también por los cargos directivos del Partido Justicialista. Por ejemplo, en octubre de 2010, el líder de la CGT, Hugo Moyano, movilizó a 70.000 trabajadores y su discurso se centró en la necesidad de expandir el poder de los sindicatos en la arena política: “Los trabajadores deben dejar de ser un grupo de presión y convertirse en un colectivo con poder político. No solo contribuimos al gobierno con votos. Tenemos el derecho y la obligación de participar en la política”.25 Estas ambiciones políticas eran compartidas también por otros dirigentes sindicales aliados a Moyano.26

Sin embargo, los Kirchner se mantuvieron firmes en su negativa a otorgarle a la CGT cualquier posición dentro del aparato estatal o en las listas legislativas. La razón debe encontrarse en los débiles lazos previos entre el partido y los sindicatos, lo cual otorgaba a los Kirchner pocos incentivos para incorporar a los sindicalistas en la arena política. Este efecto se expresaba a través de tres mecanismos: los incentivos de carrera de los sindicalistas, su falta de poder dentro del partido y los riesgos de rent-seeking.27

En primer lugar, las carreras profesionales de los sindicalistas argentinos eran singulares: como vimos anteriormente -y a diferencia de otros países como Brasil o Uruguay (Schipani, 2020)-, la inmensa mayoría de los sindicalistas argentinos tenía carreras profesionales ligadas exclusivamente al mundo sindical, y sólo una minoría había invertido su tiempo y recursos en construir carreras políticas. Esto disminuía su interés en obtener puestos en el Estado: mientras en otros países como Brasil estos puestos potenciaron las carreras políticas de los dirigentes sindicales afiliados al Partido dos Trabalhadores (Schipani, 2021), en Argentina este incentivo era más débil: construir una carrera política desde cero implicaba barreras de entrada altas para los sindicalistas. En consecuencia, una mayoría de los sindicalistas del sector servicios e industrial, que habían dominado tradicionalmente la CGT, no demostraban demasiado interés en lograr una mayor representación en la política. Estas ambiciones políticas estaban circunscriptas a los gremios del sector transporte. Estos gremios estaban más politizados por su anterior militancia en la MTA liderada por Moyano, que se había opuesto a las reformas de Menem. Así, era entre los sindicalistas de este sector que se encontraban en verdad los líderes gremiales con mayores ambiciones de saltar a la política electoral e influir en la política pública desde dentro del ejecutivo.

En segundo lugar, los sindicalistas no tenían posiciones de poder en el partido que les permitieran hacer presión para lograr cargos políticos.

A diferencia Brasil o Uruguay (Schipani, 2020), no ocupaban posiciones de poder en el PJ o comandaban intendencias o provincias de peso que les permitiera presionar para aumentar la representación sindical en el Estado nacional o en puestos legislativos. Esto implicaba que no eran, a diferencia de los sindicatos en Brasil o Uruguay, máquinas electorales capaces de aportar votos al partido (Schipani, 2020; Torre, 2004). En consecuencia, los incentivos del gobierno a incrementar su inclusión política eran menores.

En tercer lugar, debido a que los sindicalistas no tenían carreras electorales en el Partido Justicialista ni pertenecían a la facción política de los Kirchner dentro del partido, el gobierno percibía que cualquier nominación de un sindicalista a un puesto relevante en el Estado conllevaba un alto riesgo de rent-seeking: esto es, que los sindicalistas nombrados buscaran extraer beneficios particularistas para sus respectivos gremios a costa de la consistencia fiscal y macroeconómica del programa de gobierno. Una anécdota ilustra de forma cabal qué tan extendida era la preocupación por el potencial rent- seeking de los gremialistas entre los funcionarios del gobierno. Ante la fuerte presión de la CGT, Néstor Kirchner convocó a funcionarios del Ministerio de Trabajo para discutir la posibilidad de incluir a un dirigente del entorno de Moyano en el Ministerio de Trabajo. La respuesta del Ministro de Trabajo fue inequívoca: “¿Estás loco? Si Moyano se mete en el Ministerio de Trabajo, lo va a destruir, lo va a prender fuego. No solo yo no voy a poder controlarlo. Vos (Kirchner) no vas a poder controlarlo”.28

Hacia fines de 2011, Moyano habría de renunciar a la conducción del PJ de la Provincia de Buenos Aires en señal de protesta por la negativa del gobierno de incluir a un número mayor de sindicalistas como candidatos legislativos del FPV (Benes y Fernández Milmanda, 2012; Schneider, 2013; Varela, 2013; Armelino, 2021).29 Unos meses más tarde, Moyano crearía una nueva confederación de trabajadores que protagonizaría varios conflictos con la administración de Cristina Kirchner hasta el final de su mandato.

VI. Conclusión

Este artículo se propuso dos objetivos: describir los rasgos generales de la estrategia sindical del kirchnerismo y explicar los factores políticos que condujeron a la adopción de dicha estrategia. Argumenté que la estrategia sindical del kirchnerismo exhibió tres rasgos generales: (1) una importante redistribución de ingresos y poder hacia la clase trabajadora en las relaciones industriales; (2) un intento de reconfigurar el balance de poder dentro del mundo gremial a los efectos de promover sindicatos afines al proyecto político del gobierno y marginar a los rivales; y (3) una marcada falta de inclusión de los sindicatos de la arena política. Esta estrategia se explica por la dotación de recursos políticos de las organizaciones de trabajadores en la Argentina. Dichas organizaciones contaban con una alta capacidad de movilización y autonomía, pero a la vez tenían lazos débiles con el partido de gobierno. Mientras que su alta capacidad de movilización y autonomía otorgó a los Kirchner incentivos para forjar coaliciones con los sindicatos a través de concesiones en la arena de las relaciones industriales, la debilidad de los lazos pre-existentes dificultó su incorporación en la arena política. Además, ambos factores dieron incentivos a los Kirchner para modificar el mapa del poder sindical “desde arriba” a los efectos de crear una base de apoyo sindical propia.

Ahora bien, ¿en qué medida las instituciones laborales creadas o reactivadas durante el kirchnerismo logaron sobrevivir al gobierno que las adoptó, una vez que la suerte electoral se tornó esquiva para dicho movimiento político en 2015? Lo sucedido con la política laboral a partir de 2016 se ajusta a los resultados de otros estudios sobre el Estado de Bienestar y el giro a la derecha en América Latina (Niedzwiecki y Pribble, 2018). Esto es, en lugar de eliminar o reformar las instituciones laborales creadas (o reactivadas) por el kirchnerismo, la administración de Cambiemos procuró alterar los objetivos de dichas instituciones a través de su implementación, utilizando la estrategia de policy drift (Mahoney y Thelen, 2009). El policy drift es una estrategia mediante la cual las instituciones continúan formalmente vigentes, pero su objetivo original se altera a través de su implementación; en particular, los agentes a cargo de su implementación no las actualizan frente a condiciones externas cambiantes. En palabras de Mahoney y Thelen: “las reglas permanecen formalmente iguales, pero su impacto cambia como resultado de un cambio en las condiciones externas” (Mahoney y Thelen, 2009: 17).

Esta dinámica se vio reflejada en la evolución de tres instituciones laborales paradigmáticas de los gobiernos kirchneristas: las negociaciones colectivas, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y la Paritaria Nacional Docente. Tanto las negociaciones colectivas por rama de actividad como el CSMVyM siguieron funcionando y fijando salarios de forma tripartita. Pero funcionaron en el marco de un proceso inflacionario que fue muy superior a los incrementos del salario nominal alcanzados en paritarias. Así, si durante los primeros dos gobiernos kirchneristas la negociación colectiva se tradujo en un alza sostenida del salario real, durante la administración de Cambiemos los salarios de los trabajadores registrados perdieron casi 20% en términos reales.30 Un caso más extremo fue el de la Paritaria Nacional Docente: el gobierno optó por suspender la implementación de la institución (aun cuando por ley estaba obligado a hacerlo). Sin embargo, aún en este caso extremo, el gobierno no procuró derogar la ley.

A modo de conclusión, es preciso mencionar dos aspectos de la aún breve experiencia del Frente de Todos en el gobierno. En primer lugar, la política laboral parece reorientarse en un sentido similar a aquel que tuvo durante los gobiernos kirchneristas. Esto es tal vez una expresión de la fortaleza de los legados institucionales del kirchnerismo, que lograron sobrevivir (y revertir) el proceso de policy drift experimentado durante la administración de Cambiemos. La reimplementación de la Paritaria Nacional Docente es, en este sentido, un ejemplo elocuente. Dicho esto, sólo la perspectiva de largo plazo que brinda la historia nos permitirá juzgar, en último término, los efectos de largo plazo de las políticas laborales adoptadas en los 2000.

En segundo lugar, es preciso destacar que la estrategia sindical del kirchnerismo descrita en este artículo, que procuró reconstruir los lazos del peronismo con el mundo sindical, parece haber rendido sus frutos al momento de escribirse estas líneas. En efecto, ha posibilitado no sólo que los sindicatos aliados al Frente de Todos (tanto la CGT como la CTA) contribuyeran de manera substancial a la campaña electoral de Alberto Fernández, sino también que se abstuvieran de recurrir a protestas disruptivas una vez inaugurado el nuevo gobierno. Esto es notable en un contexto de fuerte crisis económica, caída del salario real y escaso margen fiscal para adoptar políticas redistributivas de envergadura. De perdurar dicha alianza bajo estas condiciones económicas tan aciagas, la estrategia sindical del kirchnerismo habrá dejado un legado perdurable: haber regenerado un vínculo de lealtad sólido de los sindicatos con respecto al espacio político peronista.