1. Problema y marco teórico

En este trabajo presentaremos hallazgos de dos investigaciones2 realizadas en 2015 y 2019 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre estudiantes secundarios de diversos géneros y clases sociales. Con el objetivo de contribuir al conocimiento y problematización del vínculo de jóvenes ciudadano/as con la política durante la segunda década del nuevo milenio, analizaremos datos surgidos de las instancias cuantitativas de estos estudios referidos a: eje 1) el voto: que interpretamos como una valorización de la práctica electiva en el marco de la ciudadanización jurídica (Kriger, 2010) de lo/as participantes del estudio; eje 2) la confianza en “la política” y “los políticos”: partiendo de la diferencia hallada entre estudios previos de comienzos del milenio, donde la desconfianza de “la política” era indisociable de “los políticos” (Kriger, 2010) -en el marco del rechazo a la política formal (Balardini, 2000; Chaves, 2009) y la negativización adultocéntrica (Chaves, 2005)-; y de fines de la primera década, que mostraron una creciente positivización de “la política” diferenciada de la negativización de “los políticos” (Kriger, 2016; Kriger y Bruno, 2013) -en un contexto de aumento de la politización juvenil en diferentes ámbitos (Saintout, 2013; P Vommaro, 2015)-; y eje 3) la valoración de prácticas ciudadanas: considerando el ejercicio de ciudadanías de diversas intensidades (O’Donnell, 2004), y entendiendo a la ciudadanía como una “dimensión ético-política del espacio social compartido (Cullen, 2007; Siede, 2007)” (Kriger y Fernández Cid, 2015: 273), a la que se accede gradualmente a través de prácticas que implican distinta participación en la tensión entre la ciudadanía activa y la restrictiva o “deficitaria” (Ruiz Silva, 2007). Asimismo, retomamos las agrupaciones construidas por Kriger y Daiban (2015, 2021) para distinguir entre: a) prácticas ciudadanas individuales: se componen de “acciones ciudadanas que interpelan desde la primera persona (yo) al/a lx sujetx individual en su racionalidad y conciencia cívica” (Kriger y Daiban, 2021: 45); b) prácticas ciudadanas sociales: se encuentran ligadas a “la participación de un espacio común donde prima el encuentro yo/nosotrxs-tu/vosotrxs, no propiamente político ni percibido como tal, que eluden la conflictividad” (Kriger y Daiban, 2021: 46); y c) prácticas ciudadanas políticas: implican “un hacer-entre nosotrxs, pero también contra otrxs, en prácticas políticas directas que incorporan el conflicto” (Kriger y Daiban, 2021: 46). Estas categorías, que son operativizadas en la herramienta metodológica aplicada3, en el presente trabajo constituyen también “ejes temáticos” con relevancia en el marco de nuestra línea de investigación que desde hace más de una década aborda los procesos de ciudadanización, politización y subjetivación política juvenil en contextos urbanos de Argentina (véase: Kriger, 2010, 2016, 2017c, 2021) y entre sujetos que votarán por primera vez, desde el 2013 -además- ejerciendo el derecho al “voto joven” de carácter optativo a partir de los 16 años (Ley 26.774/2012).

Mediante la puesta en relación de ambas investigaciones buscamos tener una mirada diacrónica, apta para reconocer procesos, articulando diferencias, continuidades y novedades en el vínculo de lo/as jóvenes ciudadano/as con la política. Creemos que los datos surgidos de nuestros trabajos deben ser interpretados y problematizados a la luz de los procesos más amplios de politización juvenil del nuevo milenio, que se despliegan en las primeras dos décadas con dinámicas diferenciadas y en contextos políticos con distintos paradigmas de Estado (Kriger, 2021), aunque con complejas imbricaciones entre ellas.

Entendiendo a las juventudes como una “noción socio-histórica definida en clave relacional” (P Vommaro, 2015: 17) e intersubjetiva, y a la politización como “grados y modos de complejos procesos ligados a la transformación de las sociedades en distintos tiempos y contextos, y a la conversión de los sujetos sociales en sujetos políticos que forman parte de un proyecto colectivo” (Kriger, 2017a: 24), asumimos que los procesos de politización juvenil de las primeras dos décadas del milenio se organizan en dos dinámicas, “entre dos paradigmas de Estado” (Kriger, 2021). La primera de ellas es la politización integradora (Kriger, 2017), cuyo origen se sitúa en el contexto post-crítico de “el 2001” (Giarracca, 2001) y se extiende hasta fines de la primera década del milenio. Su rasgo principal es “la incorporación de lo político a la política (...), con un cambio de orientación de las prácticas no contra sino hacia la política y al Estado” (Kriger, 2016: 46), que se expresa también en el aumento de visibilidad y participación de lo/as jóvenes en lo público (Aguilera, 2011), su recuperación de los espacios tradicionales y las militancias partidarias (Vázquez, 2015; Vázquez et al., 2017; P Vommaro, 2015; Grandinetti, 2019, 2021) y en colectivos juveniles con diferentes modalidades de organización (Bonvillani, 2015; Chaves, 2010; Elizalde, 2015), la “consagración de la juventud” (Vázquez, 2013) por parte de los adultos, y la “repolitización” de la juventud (Saintout, 2013).

La segunda dinámica es la “politización en clave polarizada” (Kriger, 2021), que comienza a fines de la primera década -tomando como punto de viraje la disputa entre el gobierno y el campo (Zunino, 2011; Pucciarelli y Castellani, 2017)- y sigue en curso en la actualidad. Está signada por la incorporación de lo antipolítico y lo no-político a la política (Kriger, 2021), en el contexto de un creciente proceso de polarización política de la sociedad con impacto específico sobre la politización juvenil (Grandinetti, 2021; Kriger, 2016, 2021). Si bien ello implica, por una parte, la ampliación cuantitativa de la participación juvenil y también nuevas identidades políticas; por la otra, produce un efecto doble y paradojal: la ampliación de la participación de vastos sectores de la sociedad es simultánea a una restricción de la calidad del debate y una pérdida de espacios de encuentro (G. Vommaro, 2019), por efecto de la binarización de la polarización (Kriger y Robba, 2021) y del devenir de las emociones morales en afectos políticos (Kriger y Daiban, 2021: 33). En el plano psicosocial, la polarización en alto grado produce un quiebre de los marcos de referencia colectivos para la interacción cotidiana (Lozada, 2004), con expresiones propias entre lo/as jóvenes.

2. Aspectos metodológicos

Presentaremos y analizaremos resultados parciales de las instancias cuantitativas de dos investigaciones de corte comprensivo sobre juventud, ciudadanía y política4, realizadas en el AMBA en 2015 (N=321) y 2019 (N=272). Ambas consisten en estudios descriptivos de diseño transversal, sin pretensión de representatividad, sobre estudiantes secundarios de 17-19 años de edad, diversos géneros y clases sociales, de escuelas privadas y públicas que votarían por primera vez en elecciones generales5. La primera investigación (2015) se realizó en cinco escuelas: dos de clases altas, una de gestión privada laica (comuna 12, C.A.B.A.) y otra de gestión privada confesional (zona norte del conurbano bonaerense); una de clases medias y gestión pública (comuna 6, C.A.B.A.); y dos de clases bajas, una de gestión estatal y otra privada-confesional (ambas de zona sur del conurbano bonaerense). La segunda investigación (2019) se realizó en cuatro escuelas: una de clases altas, de gestión privada (zona norte del conurbano bonaerense); una de clases medias de gestión pública (comuna 6, C.A.B.A.); y dos de clases bajas, una de gestión pública (comuna 5, C.A.B.A.), y otra de gestión privada-confesional (zona sur del conurbano bonaerense). Las mismas se establecieron considerando en principio criterios clásicos como el barrio/comuna donde se ubica la escuela y su condición pública/privada, aunque teniendo en cuenta que su lectura debía complejizarse en función de transformaciones específicas, ocurridas en la relación entre clase social y territorio en las últimas décadas (Di Virgilio y Heredia, 2013), razón por la cual incorporamos la percepción de los directivos de las escuelas.

Se aplicó en todas ellas un cuestionario presencial, escrito e individual, acondicionado ad hoc para este estudio, con base en un cuestionario original (Kriger, 2007), autoadministrable y aplicado en una hora de clase con la supervisión del equipo investigador, que constó de 30 y 34 ítems respectivamente, de los cuales tomaremos 3, que fueron replicados con la finalidad de poder compararlos.

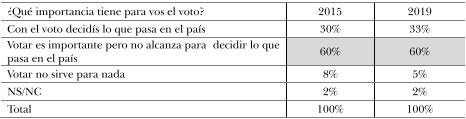

El primero indaga la importancia atribuida al voto (que retomaremos en Eje 1), y está formulado como sigue: “¿Qué importancia tiene para vos el voto? Marcá con una X solo una de las siguientes opciones 1) Con el voto decidís lo que pasa en el país; 2) Votar es importante pero no alcanza para decidir lo que pasa en el país; 3) Votar no sirve para nada”.

El segundo interroga por la confianza en la política y en los políticos (Eje 2): “¿Con cuál de estas frases estás más de acuerdo? Marcá con una X solo una de las siguientes opciones: 1) No creo en la política ni en los/as político/as, 2) Creo en la política, pero no en los/as políticos/as, 3) Creo en la política y en los/as políticos/as6.

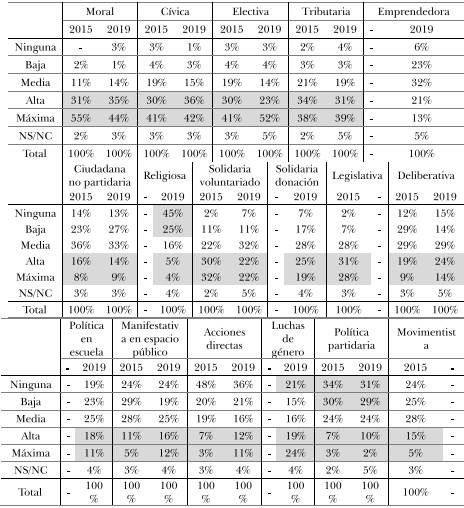

El tercero pondera las valoraciones de las prácticas ciudadanas (Eje 3, y también en el Eje 1 específicamente la práctica electiva): “Supongamos que tenés que componer tu fórmula del ciudadano ideal: ¿Qué importancia le darías en ella a cada una de estas acciones? Para cada opción elegí solo un valor y marcalo con 1 círculo: 1. Ninguna presencia 2. Baja 3. Media 4. Alta 5. Máxima. a) Ser responsable en el estudio, trabajo o profesión, b) Cumplir con los deberes y derechos de los ciudadanos, c) Votar responsablemente, d) Pagar los impuestos, e) Ser emprendedor/a, f) Participar de organizaciones ciudadanas (no partidarias), g) Participar de acciones religiosas, misionar, h) Participar de acciones solidarias y/o voluntariados sociales, i) Colaborar económicamente o con donaciones a las causas justas, j) Intercambiar opiniones con otros/as sobre política, k) Participar en el Centro de Estudiantes y asambleas, l) Participar de marchas y manifestaciones, m) Participar en acciones directas como cortes de calle, tomas de escuela o universidades, etc., n) Participar en un partido político, o) Participar de las luchas por el feminismo y/o derechos de género, p) Otra (¿Cuál?)”. Como se observará en la Tabla 4, el cuestionario de 2015 no incluye las opciones e, i, g, k, o. En cambio, cuenta con las opciones “Promover nuevas leyes para cambiar/ampliar los derechos de los ciudadanxs” (aquí denominada q) y “Formar parte de un movimiento/organización social” (aquí denominada r).

Las opciones del Eje 3 son subdimensiones de las tres categorías de prácticas ciudadanas que explicamos anteriormente: las prácticas ciudadanas individuales agrupan las siguientes: moral (opción a)7, cívica (opción b), electiva (opción c), tributaria (opción d) y emprendedora (opción e); las prácticas ciudadanas sociales agrupan las siguientes: legislativa (opción q), ciudadana no partidaria (opción f), solidaria de voluntariado (opción h), solidaria de donación (opción i) y religiosa (opción g); y las prácticas ciudadanas políticas agrupan las siguientes: deliberativa (opción j), manifestativa en el espacio público (opción l), partidaria (opción n), movimentista (opción r), política en escuela (opción k), participación en acciones directas (opción m) y en luchas de género (opción o).

Los datos obtenidos en las respuestas fueron procesados y analizados estadísticamente con el programa SPSS, e interpretados teniendo en cuenta el marco teórico y contextual, y las categorías fundamentadas empíricamente (Strauss y Corbin, 1994) surgidas de nuestros trabajos previos.

3. Presentación y análisis de hallazgos

Eje 1: el voto

La Tabla 1 muestra de modo general que el voto asume una importancia relativa: el 60% de lo/as jóvenes encuestados (tanto en 2015 como en 2019) piensa que “votar es importante pero no sirve para decidir lo que pasa en el país”. Pero si efectuamos una lectura más atenta hacia los márgenes, observamos que la respuesta “votar no sirve para nada” se vuelve mínima en 2019 (5%, 3 puntos porcentuales por debajo de 2015), mientras que la respuesta “con el voto decidís lo que pasa en el país” se ubica en 33% en 2019, 3 puntos porcentuales (p.p. a partir de aquí) menor que en 2015.

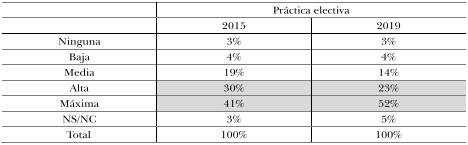

De modo similar, la Tabla 2 muestra que la valoración de la práctica electiva (“votar responsablemente”) en tanto práctica ciudadana se mantiene elevada en todo el período: los valores alto y máximo suman 71% en 2015 y 75% en 2019, en línea con las práctica ciudadanas individuales (moral, cívica, tributaria y electiva) por encima del 70% (como veremos en la Tabla 4). En este sentido, ambas tablas indican que el voto es valorado y la práctica electiva es resignificada positivamente.

Eje 2: la política y los políticos

Como muestra la Tabla 3, encontramos que la confianza relativa en la política (“creo en la política, pero no en los políticos”) es predominante, tanto en 2015 (66%) como en 2019 (69%). En el segundo puesto se ubica la desconfianza absoluta (“no creo en la política ni en los políticos”) con 21% tanto en 2015 como en 2019; y en el tercero la confianza absoluta (“creo en la política y en los políticos”) con 6% en 2019 (5 p.p. por debajo de 2015).

Fuente: elaboración propia en base a estudios empíricos en 2015 (N= 321) y 2019 (N=272).

De modo general, los resultados indican una confianza relativa en la política; esto es: que la confianza en ella aumenta cuando ésta es interrogada disociándola de “los políticos”, acentuándose entonces la distancia entre la valoración positiva de la primera y la negativa de los segundos. Esto coincide con lo señalado para 2011 por Kriger y Bruno (2013) y para 2015 por Kriger (2017b), y es congruente con una mayor politización, que -en continuidad con los procesos de la primera década del milenio (Kriger, 2016; Saintout; 2013; Vázquez, 2015; P Vommaro, 2015)- superan el rechazo a la política formal característico de los años 90 (Balardini, 2000, Chaves, 2009)9.

Fuente: elaboración propia en base a estudios empíricos en 2015 (N= 321) y 2019 (N=272).

Eje 3: prácticas ciudadanas

Como explicamos más arriba, la valoración de la práctica electiva en tanto práctica ciudadana se mantiene elevada en el período: los valores alto y máximo suman 71% en 2015 y 75% en 2019. Ahora bien, si observamos las diversas prácticas ciudadanas (ver Tabla 4), podemos analizar otros aspectos, como la alta valoración de otras prácticas ciudadanas, que también se ubican dentro de las prácticas ciudadanas individuales. De este modo, los valores alto y máximo de las prácticas moral, cívica y tributaria también se ubican por encima del 70%: en el caso de la práctica moral suman 86% en 2015 y 79% en 2019, en el de la práctica cívica suman 71% en 2015 y 78% en 2019, y en el de la tributaria suman 72% en 2015 y 70% en 2019. En cambio, los de la práctica emprendedora suman 34% en 2019.

En cuanto a las prácticas ciudadanas sociales, vemos que los valores alto y máximo de las prácticas solidarias (de voluntariado y de donación) y legislativa se ubican por debajo, entre 40% y 60%: en el caso de la práctica solidaria de voluntariado suman 62% en 2015 y 44% en 2019, en el de la práctica solidaria de donación suman 44% en 2019, y en el de práctica legislativa suman 59% en 2015. Luego siguen los valores alto y máximo de la práctica ciudadana no partidaria, que suman 24% en 2015 y 23% en 2019. Por último, los valores alto y máximo de la práctica religiosa suman 9% en 2019.

Y en cuanto a las prácticas ciudadanas políticas, observamos que los valores alto y máximo de las prácticas deliberativa, manifestativa en el espacio público, acciones directas, participación en luchas de género, política en la escuela y movimentista se ubican nuevamente por debajo, entre 20% y 40%: en el caso de la práctica deliberativa suman 28% en 2015 y 38% en 2019, en el caso de la práctica manifestativa en el espacio público suman 16% en 2015 y 28% en 2019, en el caso de acciones directas suman 10% en 2015 y 23% en 2019, en el de participación en luchas de género suman 43% en 2019, en el de práctica política en la escuela suman 29% en 2019, y en el de práctica movimentista suman 20% en 2015. En cambio, los valores alto y máximo de la práctica partidaria suman 10% en 2015 y 12% en 2019.

Fuente: elaboración propia en base a estudios empíricos en 2015 (N= 321) y 2019 (N=272).

En línea con la confianza relativa en la política que analizamos anteriormente, nos interesa subrayar ahora la baja importancia dada a la práctica partidaria: los valores de ninguna y baja presencia suman 64% en 2015 y 60% en 2019, mientras que los valores de alta y ninguna presencia suman apenas 10% en 2015 y 12% en 2019. Esto se vuelve más significativo al comparar con el resto de las práctica ciudadanas políticas: los valores alto y máximo de las prácticas de manifestación en el espacio público y de participación en acciones directas se ubican en 2019 en niveles notablemente mayores (28% y 23%, respectivamente), tomando distancia de los registros de 2015 (16% y 10%, respectivamente). Esta diferencia también se hace evidente al comparar los valores alto y máximo registrados en 2019 para la práctica política en la escuela y la participación en luchas de género (29% y 43%, respectivamente). Más aun, en el total de opciones de 2019, los únicos valores alto y máximo por debajo de la práctica partidaria (12%) son los de la práctica religiosa (9%), y ambas prácticas con valoraciones fuertemente negativas (ninguna y baja presencia suman 60% y 70%, respectivamente).

Por último, a modo de interrogante final nos preguntamos si, a pesar de su génesis y carácter transversal, las prácticas solidarias de voluntariado y de las luchas de género (valores alto y máximo en 2019 suman 44% y 43%, respectivamente) no tienden cada vez más a ser puestas en tensión en relación con los dos polos en pugna de la polarización (Kriger y Robba, 2021). Más aun cuando los valores de las luchas de género se concentran en los extremos de la distribución (21% en ninguno y 24% en máximo).

4. Conclusiones y perspectivas

En el presente trabajo dimos cuenta de la permanencia desde 2015 (Kriger, 2017a), y una acentuación en 2019, de la confianza relativa en la política (esto es, “creo en la política, pero no en los políticos”), en línea con los estudios que desde fines de la primera década mostraron una creciente positivización de “la política” diferenciada de la negativización de “los políticos” (Kriger, 2016; Kriger y Bruno, 2013). A su vez, mostramos la importancia atribuida a la práctica electiva en particular, aun cuando gran parte de lo/as participantes cree al mismo tiempo que “el voto no decide el futuro del país”; es decir: que el voto es valorado en sí mismo, más allá de su eficacia.

Encontramos, entonces, una positivización de la política en clave juvenil que se infiere de la alta confianza relativa en la política y de la valoración de la práctica electiva en sí misma. Es necesario aquí remarcar la importancia de una categoría que -aunque no está visible- vertebra el segundo eje (la confianza en “la política” y “los políticos”): lo político (Lefort, 1992), crucial para comprender la dinámica de las transformaciones históricas, que Muñoz caracteriza como “el momento de radical contingencia, donde se muestran las alternativas posibles y desaparece cualquier interpretación de necesidad histórica” (2004: 13); y que se diferencia de la política como “el lugar donde se ha normalizado lo político, (...) donde se recrean los intercambios institucionalizados del conflicto” (2004: 13). Cuando observamos los resultados, notamos que el significado que asume “la política” como primer término de la díada “la política/los políticos”, parece disponerse más en relación con lo político (o al menos lo incorpora sin contradicción), mientras que el de “los políticos” encarna el significado de la política (en su versión más rechazada).

En línea con esta positivización de “la política” y negativización de “los políticos”, también señalamos una politización juvenil que rebalsa la participación política entendida en sentido estricto como participación en ámbitos partidarios. De este modo, y en el marco de la elevada valoración de las prácticas ciudadanas individuales (moral, cívica, tributaria y electiva) en primer lugar, y de las prácticas ciudadanas sociales (solidarias de voluntariado y de donación) en segundo lugar, observamos la valoración fuertemente negativa de la práctica partidaria (tanto en 2015 como 2019), más aún cuando la comparamos con el resto de las prácticas ciudadanas políticas. Es importante tener en cuenta, en referencia al contexto político del período de nuestras investigaciones, que se produce una mayor politización -en continuidad no sin tensiones con los procesos de la primera década del milenio (Kriger, 2016; Saintout; 2013; Vázquez, 2015; P. Vommaro, 2015)- ligada a la politización de los espacios sociales producida por la polarización política y por la incorporación de otro/as jóvenes -hasta entonces considerados “no-políticos” y/o “antipolíticos”- a la nueva juventud de centro-derecha - especialmente al PRO (Grandinetti, 2019, 2021; G. Vommaro, 2017; G. Vommaro y Morresi, 2015)-. En esta línea, resaltamos la práctica de manifestación en el espacio público y la participación en acciones directas que, a diferencia de la práctica partidaria, las valoraciones altas de 2019 se ubican en niveles mayores que en 2015. Y esta diferencia se hace incluso más evidente en la comparación con las valoraciones de la práctica política en la escuela y de la participación en luchas de género.

En suma, encontramos que -de acuerdo con la tesis de que la polarización política coincide con una ampliación de la politización en curso desde el comienzo del milenio (Kriger, 2021)- se acentúa la tendencia a una valoración diferenciada entre “la política” y “los políticos”, a la par de una valoración de la práctica electiva en sí misma y de prácticas ciudadanas con diferentes intensidades en contraste con la desvalorización de la práctica partidaria. En un plano interpretativo nos permite diferenciar entre la política como práctica de construcción social y los políticos como actores históricos con alta negativización moral, que abre a su vez la posibilidad de una positivización de la política en clave generacional, que llamaremos política propiamente joven, que se distingue de la política adulta asociada a los políticos tradicionales. A futuro, esta hipótesis deberá ser indagada en profundidad en el análisis de las instancias cualitativas realizadas en el marco de ambas investigaciones.

A modo de cierre, en relación con el efecto dual de la polarización política sobre la politización juvenil (Kriger y Robba, 2021), que aumenta la politización a la vez que implica una reducción moral del adversario (G. Vommaro, 2019), nos cuestionamos sobre la lógica Pac-Man de la polarización (Robba, 2022) que destransversaliza prácticas que aparecían como no binarias. En ese sentido, a modo de interrogante final, proponemos vincular, por un lado, las valoraciones de prácticas solidarias de voluntariado con la conformación de una nueva juventud de centro-derecha con reclutamiento en los voluntariados (Grandinetti, 2019) -en relación con la intervención de esquemas morales en disposiciones políticas (Dukuen y Kriger, 2016)-, y, por otro lado, las valoraciones de las luchas de género con una amplia envolvente de izquierda (Coraggio, 2014). Más aun considerando la construcción reactiva a las luchas de género del espectro ideológico de derecha, incluso asumiendo posturas extremas que cuestionan los límites dialógicos de la comunidad política (Kriger y Robba, 2021). Se abren entonces más interrogantes acerca de cómo se configuran las tensiones entre la política y lo político en las prácticas sociales y en la politización juvenil.