Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos

versão On-line ISSN 1853-3523

Cuad. Cent. Estud. Diseñ. Comun., Ensayos no.54 Ciudad Autónoma de Buenos Aires set. 2015

REFLEXIONES SOBRE LA IMAGEN: UN GRITO INTERMINABLE E INFINITO

Imagen digital y sitios de redes sociales en internet: ¿Más allá de la espectacularización de la vida cotidiana?

Natalia Garrido *

(*) Licenciada en Sociología (UBA). Ha cursado la Maestría en Comunicación y Cultura en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y obtenido una beca doctoral de CONICET Postgrado Tipo I (2011-2014) para el proyecto de investigación "Nuevas formas de participación política y consumos culturales en las redes sociales en Internet. Un análisis comparativo entre Buenos Aires y San Pablo". Dir. Mario Toer. Codirectora: Ana Wortman. Es profesora de Sociología en el CBC-UBA. Actualmente integra el proyecto UBACYT dirigido por Ana Wortman en la sede del Instituto Gino Germani, "Intermediarios culturales, capital social y clases sociales emergentes a cargo de Ana Wortman (Período: 2011-2014).

Fecha de recepción: septiembre 2013

Fecha de aceptación: abril 2014

Versión final: septiembre 2015

Resumen

En los últimos años un mayor acceso a teléfonos móviles, computadoras portátiles e Internet, han permitido, entre otros fenómenos, una considerable proliferación de imágenes digitales que las personas producen, comparten y consumen en su "tiempo libre", en el que cada vez se desdibujan más los límites entre espacio de trabajo y lugar de ocio –los "collares electrónicos" definidos por Deleuze. La imagen digital hace las veces de registro de los más diversos aspectos de la vida cotidiana, donde lo simbólico y lo imaginario funcionan sobre la base de significados compartidos (Zecchetto, 2010) que el ciudadano (contemplativo-productor) comparte ahora de manera instantánea. En el presente trabajo presentaremos algunas hipótesis para analizar de qué modo, a partir de la apropiación social de las imágenes digitalizadas, se producen transformaciones en aspectos centrales de la comunicabilidad humana. En este sentido, señalamos que las relaciones sociales mediatizadas a través de imágenes digitales podrían acentuar fenómenos tales como la espectacularización de la experiencia señalada desde hace décadas por autores como Debord. Del mismo modo, indagaremos acerca de las formas específicas de registro de la experiencia vivida a través de la producción compartida de imágenes digitales, por medio del uso de las TIC, para el caso específico de los sitios de redes sociales en Internet.

Palabras clave: Comunicación en redes sociales; Imagen digital; TIC; Vida cotidiana.

Summary

In recent years, greater access to mobile phones, laptops and the Internet have allowed, among other phenomena, a considerable proliferation of digital images that people produce, share and consume in their free time. In this private space of freedom boundaries between work space and leisure have been increasingly blurred: the "electronic collars" defined by Deleuze. The digital image serves as a record of the various aspects of everyday life, where the symbolic and the imaginary function on the basis of shared meanings (Zecchetto, 2010) that the citizen (contemplative-producer) now shares instantly. In this paper we present some hypotheses to analyze how, from the social appropriation of digitized images, transformations occur in central aspects of human communicability. In this regard, we note that social relationships mediated through digital images could accentuate some phenomena such as the spectacle-like-experience indicated for decades by authors like Debord. Similarly, we inquire about specific registration forms of lived experience through sharing production of digital images through the use of ICT, for the specific case of social networking sites on the Internet.

Key words: Digital image; Everyday life; Social networks communications; TIC.

Resumo

Nos últimos anos um maior acesso a telefones móveis, ordenadores portáteis e Internet, permitiu, entre outros fenômenos, uma considerável proliferação de imagens digitais que as pessoas produzem, compartilham e consumem no seu tempo livre, onde cada vez mais se borram os limites entre o espaço de trabalho e o espaço de ócio "colares eletrônicos" definidos por Deleuze. A imagem digital é um registro dos mais diversos aspetos da vida cotidiana, onde o simbólico e o imaginário funcionam sobre a base de significados compartidos (Zecchetto, 2010) que o cidadão (contemplativo - produtor) compartilha agora de modo instantâneo. Neste trabalho se apresentarão algumas hipóteses para analisar como, a partir da apropriação social das imagens digitalizadas, se produzem transformações em aspectos centrais da comunicação humana. As relações sociais midiatizadas através de imagens digitais poderiam acentuar fenômenos tais como a espetacularização da experiência indicada por autores como Debord. De igual modo, estuda-se as formas específicas de registro da experiência vivida através da produção compartida de imagens digitais, por médio do uso das TIC, para o caso específico dos sítios de redes sociais em Internet.

Palavras chave: Comunicação em redes sociais; Imagem digital; TIC; Vida cotidiana.

1. Transformaciones recientes

"Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia"

Blade Runner de Ridley Scott

Las trasformaciones operadas sobre la imagen deben ser pensadas en el marco de su entramado socio-técnico, no solo de su surgimiento sino de su circulación y apropiación. En el presente artículo se abordarán algunos de los signos que dan cuenta de las transformaciones de la imagen en una cultura cada vez más visual y, en particular, de la imagen digital. Para ello daremos por sentada una genealogía de la fotografía, surgida a principios del siglo XIX. Asimismo se pensará acerca de cómo la imagen, siguiendo a Guattari, opera como un vector de subjetivación en el marco de estas transformaciones. En torno a la subjetivación se plantea el siguiente interrogante: ¿estamos ante el predominio de "subjetivaciones sin trascendencia, puras arrugas del campo de inmanencia en el que se manifiestan, pliegues de ese campo cuya denominación subjetivada es ‘la expresión’"? (Schérer, 2012, p. 123) ¿Estamos asimismo ante subjetividades creadoras, transindividuales y colectivas?

En el marco de un mayor desdibujamiento de las distintas esferas, propias de una primera modernidad, y de una cultura cada vez más visual, se destaca, en primer lugar, que la digitalización de contenidos y la masificación de dispositivos tecnológicos de uso personal podría potenciar algunas de las tendencias observadas en este proceso de transformación en las comunicaciones. En segundo lugar, como consecuencia, se observa que en los últimos años la imagen digital es apropiada por las personas de manera menos mediatizada. Resulta evidente que el significativo incremento en la venta de computadoras de escritorio, notebooks, netbooks, tablets, webcams, cámaras digitales, teléfonos celulares con cámaras incorporada, etc., ha facilitado transformaciones en la producción, circulación, consumo y modos de compartir imágenes. Estos fenómenos van ocupando una centralidad cada vez mayor como una característica propia de la cibercultura. Por otro lado, estas transformaciones no podrían explicarse del todo si no fuera por la presente centralidad que han sabido conseguir los "aparatos ideológicos del mercado", a través del marketing y la publicidad. Estos dispositivos producen una infinidad de imágenes que ‘por supuesto’ operan en los imaginarios colectivos. Con relación a esta centralidad y sus efectos Stavrakakis advierte que "es sumamente revelador que incluso quienes cuestionan el status de la economía de mercado y la publicidad se muestren incapaces de organizar sus deseos de forma alternativa: el discurso publicitario goza de una legitimación pasiva que incrementa su fuerza hegemónica". Por otro lado, siguiendo a Debord, "la misma insatisfacción se ha convertido en una mercancía desde el momento en que la abundancia económica ha sido capaz de extender su producción al punto de poder procesar tal materia prima" (Debord, 2008, p. 56). En el presente trabajo se retomarán brevemente los análisis realizados por Deleuze y Guattari en torno al deseo. Parecería bastante evidente la mutua implicación entre deseo y economía, pero ¿cómo se sale de su laberinto?

2. Imágenes y redes sociales

2.1 Los new media

Entre estos nuevos medios pueden mencionarse software de redes sociales y aplicaciones tales como Facebook, Pinterest, Flirck e Instagram, con el antecedente del fotologs y los blogs. En algunos casos, se reconoce que cuenta con la ventaja de hacer las veces de plataforma para la difusión de imágenes que no aparecen, o no son las que predominan en otros medios como la TV. De allí que también emerjan imágenes referidas al acompañamiento virtual en reclamos de minorías, denuncia de injusticias u otras causas específicas que a veces no tienen un lugar central en otros medios. Algunas personas, a través de estos nuevos medios, obtienen un canal para la difusión de imágenes que procuran "evangelizar" con una idea/causa que debería ganar interés y repercusión. Pero al mismo tiempo, como señala Igarza (2009), los nuevos medios son también los que mejor se adaptan a las nuevas formas de distribución de los tiempos de ocio y de productividad económica. En un límite, Berardi establece que el móvil [teléfono celular] es la realización del sueño del capital, que consiste en chupar hasta el último átomo de tiempo productivo en el preciso momento en el que

el ciclo productivo lo necesita, de forma que pueda disponer de toda la jornada del trabajador pagando sólo los momentos en los que es celularizado (Berardi, 2003, p. 76).

Estas prácticas darían cuenta de la nueva dimensión temporal que prevalece en nuestra época: la de lo efímero, lo fugaz.

2.2 Los relatos de Facebook

En la Argentina existen alrededor de 20 millones de usuarios de la ‘red social’ Facebook, de los cuales más de la mitad se encuentran en la franja etaria de entre 18 y 34 años, y el 52% son mujeres. El incremento en la cantidad de usuarios y el tiempo de uso destinado a la red dan cuenta de una tendencia que ha estado en aumento durante los últimos años, y cuya centralidad se destaca en comparación con otros países. Los usuarios de la Argentina pasan alrededor de 9,8hs mensuales en Facebook. En términos generales, en torno a Facebook podríamos señalar distintas caracterizaciones para esta ‘red social’. Podríamos pensarla como un catalizador de la necesidad de expresión de las personas, así como también analizar sus efectos en los modos específicos de subjetivación que allí se producen. En particular, para pensar la imagen digital abordaremos Facebook como un dispositivo de visibilidad. ¿Cuál es el relato que predomina en ese sinfín de proliferación de imágenes? No se trata de un relato ni de una falta absoluta del mismo. Tal vez se trate de múltiples, inconexos y coexistentes relatos, pero ¿pueden estos relatos reconfigurar "la experiencia común de lo sensible" (Rancière, 2010, p. 65) Más aún, ¿qué tipo de estética prevalece allí? Recordemos que, para Rancière, "la estética es un régimen de pensamiento liberador dentro del cual son cuestionadas las jerarquías establecidas: comprensión y sensibilidad, imagen y palabra, abstracción y representación, arte y vida" (Ibíd).

Sin embargo, y paralelamente, no puede perderse de vista que, del mismo modo, los contenidos generados por los propios usuarios en Facebook son para las marcas un recurso deseado para incrementar la segmentación de las personas concebidas como meros consumidores. Pero, para los usuarios, ¿qué relato-mensaje puede obtenerse de la observación de infinidad de imágenes que no son coordinadas bajo una lógica de composición de sentido, sino que emergen de las expresiones individuales y dialógicas? ¿Qué sentidos se tejen en esa publicación continua de imágenes, textos, fragmentos, notas?, ¿cuáles son sus efectos?

2.3 Comprender la fotografía digital

Comprender una imagen implica captar su sentido figurativo en el contexto de nuestra realidad cultural (Zecchetto, 2010). Como señala Bourdieu,

la importancia de comprender una fotografía radica en que ‘no es solamente recuperar las significaciones que proclama, es también descifrar el excedente de significación que revela, en la medida que participa de la simbólica de una época, de una clase o de un grupo artístico (Bourdieu, 2003).

En particular, en relación con la fotografía digital, Joan Fontcuberta señala que

responde a un mundo acelerado, a la supremacía de la velocidad vertiginosa y a los requerimientos de la inmediatez y globalidad. Se adscribe en definitiva a una segunda realidad o realidad de ficción que, en equivalencia a las cibervidas paralelas como Second Life, resulta ‘antitrágica, expurgada de sentido y de destino, convertida en resguardo y en cultura de la distracción’ (Fontcuberta, 2010).

Para este autor, con la fotografía digital lo lúdico y lo comunicacional van ocupando un lugar predominante por sobre la verdad y la memoria, transformando así los modos del pensamiento. Con la fotografía digital las personas registran instantes de la vida cotidiana y acontecimientos de los más diversos en el mismo momento en que están sucediendo; ‘casi todo’ se vuelve fotografiable: catástrofes naturales, bebidas servidas en la mesa de un bar a punto de ser consumidas, compañía de mascotas, abrazo junto a la pareja, paisajes o familiares lejanos que están siendo visitados, reunión con amigos en una casa, actividades culturales, políticas, etcétera. En muchos casos, parecería que la vida misma fuera pasible de ser transmitida en un marco de modos particulares de sociabilidad, que Eva Illouz ha señalado propios del ‘capitalismo emocional’, en el que a partir de diversas estrategias se intenta, en medio de múltiples estímulos, captar la mirada.

Sin embargo, más allá de la aparente espontaneidad y exposición pública del ámbito de lo que un momento previo podría ser considerado estrictamente del orden de lo privado, esta selección nunca es del todo aleatoria ni total. Los momentos registrados que se ‘comparten’ suelen estar orientados y tienen mayor ‘aceptación’ y reciprocidad cuando son de carácter ‘positivo’ o ‘exitoso’, sin por ello descuidar dimensiones vinculadas a la inteligencia, la ironía o el humor. Se actúa, si se quiere, desde una perspectiva más publicitaria que documental o de construcción de una memoria personal o social, al estilo del viejo álbum fotográfico. Esta tendencia moldea también las subjetividades en parte volcadas a captar la mirada del otro. Captar la mirada del otro, como en el registro publicitario, implicaría en principio, si uno no es una personalidad reconocida y ‘seguida’ por muchos otros, que el tiempo de atención disponible es breve y la competencia mucha. Así sea a través de la emisión de meras imágenes, hay que resultar atractivo, gracioso, original, exitoso, ingenioso, desvergonzado, inteligente, irónico, triunfador, alegre, etcétera. Las imágenes hacen las veces de evidencias de una experimentación que revela una vivencia y conocimientos personales relevantes para la vida. No se trata solo de gustar, sino de confirmar nuestra existencia: la mirada del otro viene también a justificarla. Como afirma Renov, "en un mundo de imágenes no somos solo lo que hacemos, somos también lo que nosotros mismos mostramos ser" (Renov, 2007, p. 145).

Ahora bien, cabe resaltar los riegos que advierte Mattelart acerca del ‘presentismo’ de la inmediatez que nos impide tomar "un distanciamiento para ver dónde están las causas del acontecimiento". En este sentido, podría vincularse con lo señalado por Oyarzún, en Benjamin (2008, p. 25), cuando afirma que, al ser la información constante, se desdibuja "la textura misma de la experiencia como percepción y participación en lo diferente de los acontecimientos", lo cual es precisamente "todo lo contrario del valor de eternidad que Benjamin asocia a la narración".

3. Algunas hipótesis de lectura

A partir de la observación participante en la red social Facebook, se plantean a continuación algunas hipótesis de lectura acerca de cómo opera el relato construido a partir de las imágenes digitales apropiadas por los usuarios: En primer lugar, las imágenes que evidencian injusticias en otros puntos del globo, por su impacto y claridad, pueden generar en ocasiones un nivel de simplificación tal en el entendimiento de su contexto y sus causas que lleven a posiciones apresuradas respecto a temáticas y conflictos que, por su complejidad, requieren un nivel de información más completo y un análisis historizado para poder tomar una postura sustentada. En este sentido, podría afirmarse que la proliferación de imágenes que informan hechos que conmueven, y que llaman a tomar una posición al respecto, si bien en muchos casos tiene un gran nivel de efectividad por su impacto, no solo no garantizan una mayor información sobre los hechos, sino que pueden generar mensajes que falten a la verdad y que incluso sean erróneos. Aunque los observadores se vean motivadas a clarificar los hechos registrados, o a corroborar si la información es fidedigna, de todos modos esta información estaría en principio por fuera de la imagen y a veces también de la red social.

En segundo lugar, aunque sea reducido, inconsciente, o de manera subrepticia, un diálogo entre los mensajes que se comparten en el círculo cercano de ‘amigos’ puede explicar y consolidar una afinidad inicial pero, al mismo tiempo, en la mutua lectura, ir alterando y modificando los propios mensajes y su modo de construcción. En este ‘dialogismo digital’ se va configurando también la selección acerca de ‘qué publicar’. Como afirman Deleuze y Gauttari, no existen enunciados individuales: "ningún enunciado puede ser producido por un individuo", sino que se trata de "agentes colectivos de enunciación", comprendidos como multiplicidades. En tercer lugar, no conlleva gran popularidad la publicación de consignas partidarias muy acartonadas sobre el resto de las subjetividades no politizadas. Esto no quita que esporádicamente la circulación de imágenes de un líder patriótico pueda recuperar ideas que inspiren en el presente, pero la ironía y el humor a la hora de hablar de política producen menos desconfianza sobre las motivaciones ocultas y ‘oscuras’ de quien enuncia lo que se debe hacer o pensar. De trasfondo podría estar la desconfianza, aún no superada, hacia la política partidaria, salvo que uno sea parte de un colectivo político partidario comprometido por fuera de la red, y entonces se aliente entre pares este tipo de mensajes como un modo de informar y de reafirmación. Si se trata de promover la subjetivación política, vale el señalamiento realizado por Rancière acerca de las imágenes, cuando afirma que estas solo cambiarían "nuestra mirada y el paisaje de lo posible si no son anticipadas por su sentido y no anticipan sus efectos" (Rancière, 2010, p. 104).

Por último, en la medida en que se publica desde ‘perfiles personales’ y se construye una imagen determinada de sí, pero, al mismo tiempo, se publica para la comunicación con otros, se intensifica el carácter dialógico de la construcción estetizada del sí mismo a partir de imágenes e imaginarios sociales hegemónicos –la búsqueda de aprobación tal vez quede mayormente supeditada a la aceptación antes que a la libertad de una intimidad solitaria.

4. La fuerza actuante del deseo

En torno al deseo, parecen apropiadas las definiciones realizadas por Deleuze, en tanto que comprende al deseo como una fuerza actuante, vinculante, asociativa y que asimismo puede ser entendida como un acto, una relación, un devenir y un movimiento hacia lo otro (Scherer, 2012). La propuesta de Deleuze es que, en lugar de "pensar el deseo como vergonzante, subjetivo [hay que] pensarlo como conquistador, colectivo. En lugar de situarlo a partir de la falta, de aquello de lo que se carece, abordarlo en la riqueza desconocida de sus producciones". Por su parte, Guattari, en relación con la subjetividad propone una concepción de "subjetividad dispersa según los flujos del deseo" (Ibíd., p. 124).

Ahora bien, en términos generales, según plantean Deleuze y Gauttari, el deseo también puede ser comprendido como la fuerza principal de una revolución libertaria o como una energía capaz de recargar el capitalismo. Aunque se desconfía y se procura no caer en la trampa simplista de las opciones dicotómicas, cabe realizar el siguiente interrogante: ¿cómo se produce uno u otro de estos fenómenos descritos? Una explicación posible, que involucra a los enunciados y sus sujetos, la brindan estos autores y se evidencia en el siguiente interrogante: ¿cómo esos enunciados son necesariamente deseos y cómo al interior de esta producción se engendra la ilusión de un sujeto, de un sujeto dividido en sujeto de la enunciación y sujeto del enunciado, que tiene la impresión de producir los enunciados que, de hecho, son producidos por los agenciamientos maquínicos o por las multiplicidades actuando en él? (Ibíd, p. 104). ¿Qué significa esto? En primer lugar, que la reconfiguración de la experiencia siempre está referenciada con un ‘afuera’, con las ‘máquinas’ entendidas como "la fuerza del afuera, el acontecimiento que vincula al individuo con las máquinas sociales, políticas, técnicas, con las grandes máquinas visibles que inducen el funcionamiento maquínico de un deseo del que también dependen" (Sherer, 2012, p. 108).

5. Más allá de la sociedad del espectáculo

"tenemos necesidad de una ética y de una fe, lo cual hace reír a los idiotas. No es una necesidad de creer en otra cosa, sino una necesidad de creer en este mundo, del que los idiotas forman parte" (Deleuze, 1987, p. 237).

Si bien podemos pensar a la fotografía y a la imagen digital como meras mercancías que los consumidores desean sin fin, en una dinámica en la que "terrorismo y consumo, protesta y espectáculo son remitidos a un mismo y único proceso gobernado por la ley mercantil de la equivalencia" (Rancière, 2011, p. 34), sin desconocer que las "tecnologías recientes desarrollan su utopía propia" (Scherer, 2012, p. 128), resulta aún pertinente la elaboración de un análisis crítico acerca de cómo opera la imagen digital y qué cambios produce en las distintas dimensiones de la actualidad de nuestras sociedades. Con el fin de realizar una contextualización de carácter sistémica que permita analizar de mejor manera la centralidad de la estetización social y la construcción del yo por medio de la apropiación de las imágenes digitales, cabe retomar lo señalado por Berardi en cuanto a que, en esta fase,

el capital ha sacado partido de forma espasmódica del culto del yo que nace precisamente del rechazo a la despersonalización industrial. Este rechazo se masifica a fin de los años setenta. Y, en los decenios siguientes, el individualismo de masas se convierte, en dos planos, en el resorte del hipercapitalismo hoy desplegado y aparentemente insuperable. En el plano productivo, el individualismo se encuentra con las tecnologías individualizadas del ordenador [computadora] y hace estallar el fenómeno de la microempresa como signo de autorrealización. En el plano del consumo, produce una proliferación de nuevas necesidades, de nuevos productos a comercializar, y una progresiva mercantilización de cualquier aspecto de la relación social, afectiva o cultural (Berardi, 2003, p. 56).

Por su parte, Sibilia (2010), destaca que en el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, estos dispositivos novedosos, que ya han sido mencionados al inicio, estarían infiltrándose en los viejos aparatos de normalización y en las instituciones disciplinarias de la sociedad moderna. La autora afirma que la nueva configuración social se presenta como totalitaria en un nuevo sentido: nada, nunca, parece quedar fuera de control. De ese modo, se esboza el surgimiento de un nuevo régimen de saber y poder, asociado al capitalismo de cuño postindustrial. Por otro lado, asimismo, para muchos hoy nos encontramos en un estadío avanzado y extremo de aquello que supo vaticinar Debord. Las definiciones que este filósofo, escritor y cineasta francés, ha brindado acerca de la sociedad del espectáculo han sido numerosas. El espectáculo, para Debord, puede ser entendido como una relación social entre personas, mediatizadas a través de imágenes; forma y contenido; modelo; colonización del tiempo libre; fin; simple apariencia; capital en un grado de acumulación tal que se transforma en imagen; práctica total. De allí la siguiente afirmación: "la realidad surge en el espectáculo y el espectáculo es real" (Debord, 2008, p. 56). Así mismo, autores como Rancière señalan que "el espectáculo no es la ostentación de las imágenes que ocultan la realidad. Es la existencia de la actividad social y de la riqueza social como realidad separada" (Rancière, 2011, p. 47).

Elaborar un análisis que vaya más allá de estas definiciones de la sociedad, entendida como sociedad del espectáculo, implicaría entonces pensar la organización de lo sensible en el sentido de que "no hay ni realidad oculta bajo las apariencias, ni régimen único de presentación y de interpretación de lo dado que imponga a todos su evidencia" (Rancière, 2011, p. 51).

En particular, ¿cómo abordar el análisis de las imágenes en las sociedades actuales? Autores como Rancière (2011) se interrogan acerca de las posibles interpretaciones de la mirada. Pero en definitiva, de lo que se trata no es de

oponer la realidad a sus apariencias [sino] construir otras realidades, otras formas de sentido común, es decir, otros dispositivos espacio-temporales, otras comunidades de las palabras y las cosas, de las formas y de las significaciones (…) El problema es saber (…) qué clase de sentido común es tejido por tal o cual ficción, por la construcción de tal o cual imagen. El problema es saber qué clase de humanos nos muestran la imagen y a qué clase de humanos está destinada, qué clase de mirada y de consideración es creada por esa ficción (Rancière, 2010, p. 102).

Del mismo modo, si pensamos en las imágenes, debemos considerar lo señalado por Vilches cuando afirma que, "para privilegiar cualquier experiencia particular con la imagen, esta debe hacer referencia a una estructura que siempre está en otro lado (aquello que es noticiable, aquello que es periodístico)" (Vilches, 2010, p. 120). Como se ha señalado anteriormente, las imágenes deben analizarse en su contexto y de manera situada. Debe adicionarse asimismo un nuevo componente referido a la intervención que se produce o puede producirse en las mismas. Para dar cuenta de estos modos posibles de intervención resulta pertinente tomar un caso concreto a modo de ejemplo: el Proyecto Squatters1. La finalidad de este proyecto es, precisamente, intervenir las imágenes de carácter publicitario para producir nuevos sentidos a través de las mismas.

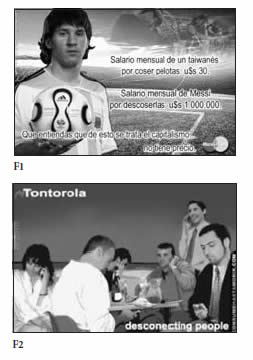

Figura 1 y 2. Proyecto Squatters. Fuente: http://proyectosquatters.blogspot.com/

En este Proyecto, parecería que se actúa bajo esta lógica, que aquí se intentó deconstruir, respecto a la idea de develar una apariencia que se opondría a una realidad oculta. En este sentido, Rancière señala que "no hay ningún principio de correspondencia determinado entre esas micropolíticas de la redescripción de la experiencia y la constitución de colectivos políticos de enunciación". Por ello es que las consecuencias políticas tampoco pueden ser esperadas de manera directa. Sin embargo, si bien cuantitativamente no es un fenómeno relativamente significativo no pueden desdeñarse algunas consideraciones de orden cualitativo. En primer lugar, actúan de manera colectiva, como "grupos-sujetos" que "pueden devenir creadores y amos de una palabra confiscada, estructuralmente recuperada" (Scherer, 2012, p. 113). En segundo lugar, que aun en la búsqueda por "develar" el engaño de las apariencias con la que opera el sistema capitalista, realizan de manera colectiva formas de reconfiguración de la experiencia o, siguiendo de nuevo a Rancière, verdaderas formas de disenso.

Para finalizar, parece aun vigente el señalamiento realizado por Deleuze, quien dejaba planteado un desafío político para los jóvenes:

inventar nuevas armas (…) capaces de oponer resistencia a los nuevos y cada vez más astutos dispositivos de poder para poder crear interferencias e interrupciones, huecos de incomunicación, como una tentativa de abrir el campo de lo posible desarrollando formas innovadoras de ser y estar en el mundo (Deleuze, 1991).

¿Qué tan lejos estamos de su realización?

6. A modo de conclusión

En el presente artículo se ha referido a las principales transformaciones de la imagen digital, en una cultura cada vez más visual, en el marco de transformaciones sociales de mayor alcance muy vinculadas al consumo y al mercado. Asimismo, se han propuesto algunas claves de lectura e interrogantes diversos en torno a la apropiación social de imágenes digitales y el carácter que asumen en los procesos de subjetivación. Para analizar estas cuestiones, se han retomado los planteos realizados por diversos autores, sobre todo de Debod, Deleuze y Rancière. Entre las conclusiones que se han extraído de los análisis se ha señalado que no se trata de ‘develar’ una realidad oculta por las apariencias de la imagen sino, siguiendo a Rancière, de dar cuenta de las formas particulares de disenso. Para ello se ha brindado el ejemplo del Proyecto Squatters. Asimismo se ha intentado señalar que estos disensos operan como modos de cambiar lo sensible y las formas de enunciación cuando logran "construir relaciones nuevas entre la apariencia y la realidad, lo singular y lo común, lo visible y su significación".

Por último, se ha dejado planteado un interrogante vinculado al desafío planteado por Deleuze en su texto "Posdata sobre las sociedades de control".

1 Según se define en su blog, se trata de un "proyecto contrapublicitario argentino, creado como una expresión sin fines de lucro, destinado a inspirar a las personas a mirar el mundo desde una perspectiva crítica y avanzar, paso a paso, hacia una transformación colectiva de la conciencia". Fuente: http://proyectosquatters.blogspot.com.ar/2008/12/que-es-squatters.html#

Referencias Bibliográficas

1. Benjamin, W. (2009). Estética y Política. Buenos Aires: Las Cuarenta. [ Links ]

2. Benjamin, W. (2008). El narrador. Chile: Metales pesados. [ Links ]

3. Berardi, F. (2003). La fábrica de la infelicidad. Nuevas formas de trabajo y movimiento global. Madrid: Traficantes de Sueños. [ Links ]

4. Bourdieu, P. (2003). Un arte medio: ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili. [ Links ]

5. Bunz, M. (2007). La utopía de la copia. El pop como irritación. Buenos Aires: Interzona. [ Links ]

6. Deleuze, G. (1991). Posdata sobre las sociedades de control en Ferrer, C. (comp.), El lenguaje libertario. Cinema 2. La imagen tiempo. Buenos Aires: Paidós. [ Links ]

7. El objetivo es reciclar el espacio simbólico. En Página12.com.ar. Disponible en: www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-27382-2012-12-23.html [ Links ]

8. Facebook tiene 20 millones de usuarios en la Argentina. En Infotechnology.com. Disponible en: www.infotechnology.com/internet/Facebook-tiene-20-millones-de-usuarios-enla-Argentina-20130227-0001.html [ Links ]

9. Fontcuberta, J. (2010). La cámara de Pandora: La fotografí@ después de la fotografía. Editorial Gustavo Gili. [ Links ]

10. Igarza, R. (2009). Burbujas de Ocio. Buenos Aires: La Crujía. [ Links ]

11. Jacques Rancire el dinamitador de muros. En La Nacion.com. Disponible en: www.lanacion.com.ar/1514070-jacques-rancire-el-dinamitador-de-muros [ Links ]

12. Mattelart, A. En El Espectador.com. Disponible en: www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/articulo-382902-hay-escapar-de-inmediatez [ Links ]

13. Proyecto Squatters. Disponible en: http://proyectosquatters.blogspot.com/ [ Links ]

14. Rancière, J. (2011). El malestar en la estética. Buenos Aires: Capital Intelectual. [ Links ]

15. Rancière, J. (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial. [ Links ]

16. Renov, M. (2007). Estudiando el sujeto: una introducción, en Pensamiento de los confines, número 20, junio de 2007. [ Links ]

17. Scherer, R. (2012). Miradas sobre Deleuze. Buenos Aires: Cactus. [ Links ]

18. Sibilia, P. (2010). El hombre postorgánico: cuerpo, subjetividades y tecnologías digitales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

19. Vilches, L. (2010). ¿Es posible una estética de las tecnologías de la comunicación? en Moraes, D. (comp.) Mutaciones de lo visible: comunicación y procesos culturales en la era digital. Buenos Aires: Paidós. [ Links ]

20. Zecchetto, V. (2010). La danza de los signos. Nociones de semiótica general. Buenos Aires: La Crujía. [ Links ]

21. Zuzenberg, A. Desde aquí daremos servicios a toda la región. En La Nacion.com. Disponible en: www.lanacion.com.ar/1504296-alejandro-zuzenberg-desde-aqui-daremos-servicios-a-toda-la-region [ Links ]