Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos

versão On-line ISSN 1853-3523

Cuad. Cent. Estud. Diseñ. Comun., Ensayos no.67 Ciudad Autónoma de Buenos Aires maio 2018

Modos de decir y modos de ser: palabra e ideología en el taller de diseño

Mabel Amanda López *

(*) Dra. en Diseño de la Universidad de Buenos Aires. Licenciada en Letras, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Investigadora y Profesora FADU, UBA. Codirige el Programa de Investigación en Color, Luz y Semiótica Visual (FADU, UBA). Es directora de un Proyecto binacional Retórica de la violencia gráfica infantil (UBACyT-UBA y UNAM), interdisciplinario entre Semiótica Visual y Psicología Social.

Resumen: ¿Qué aporta la palabra a la enseñanza del diseño? La mediación verbal es fundamental para el desarrollo de instancias didácticas: exposición, consignas de trabajo, coloquios, crítica de proyectos. La imposición de un lenguaje sobre otro no es insignificante; la palabra nunca agota los sentidos latentes del lenguaje gráfico.

Específicamente en las correcciones individuales, docente y estudiante interactúan mediante la palabra; también hablan con su gestualidad, risas y silencios. Como resultado del análisis, emerge un modelo triádico para caracterizar las funciones de la palabra del docente (lenguaje verbal, gestual, gráfico). El docente interviene en el proyecto del estudiante 1. preguntando, 2. reformulando teóricamente y 3. proponiendo resoluciones. Estas estrategias marcan la escena, según el posicionamiento adoptado.

Las competencias dialógicas de los docentes facilitan u obturan la comunicación. A su vez, el contrato implícito que guiará el diálogo, en tanto praxis intersubjetiva, tiene implicancia directa en el desempeño de ambas partes implicadas.

Palabras clave: lenguaje e ideología - diálogo en el taller - estrategias comunicativas - interacción dialógica - enseñanza del diseño - culturas comunicativas - competencias comunicativas del docente - comunicación en el taller como praxis social.

Abstract: What is the contribution of the word to design teaching? Verbal mediation is fundamental for the development of didactic instances: exposition, work instructions, colloquiums, project criticism. The imposition of one language on another is not insignificant; the word never exhausts the latent meanings of graphic language. Specifically in individual reviews, teacher and student interact through the word; they also speak with their gestures, laughter and silence. As a result of the analysis, a triadic model emerges to characterize the functions of the teacher’s word (verbal, gestural, graphic). The teacher is involved in the student’s project 1) asking, 2) theoretically reformulating and 3) proposing resolutions. These strategies mark the scene, depending on the position adopted. The dialogical skills of the teachers facilitate or obturate the communication. In turn, the implicit contract that will guide the dialogue, as an intersubjective praxis, has a direct implication in the performance of both parties involved.

Key words: language and ideology - workshop dialogue - communication strategies -dialogic interaction - design teaching - communication cultures - teacher´s communication skills - communication in the workshop as social praxis.

Resumo: Que aporta a palavra ao ensino do design? A mediação verbal é fundamental para o desenvolvimento de instancias didáticas: exposição, consignas de trabalho, coló-quios, crítica de projetos. A imposição de uma linguagem sobre outro não é insignificante; a palavra nunca esgota os sentidos latentes da linguagem gráfica.

Especificamente nas correções individuais, professor e estudante interatuam mediante a palavra; também falam com a gestualidade, risos e silêncios. Como resultado da análise, surge um modelo de três pontos, para caracterizar as funções da palavra do professor (linguagem verbal, gestual, gráfico). O professor intervém no projeto do estudante per-guntando, reformulando teoricamente e propondo resoluções. Estas estratégias marcam a cena, segundo o posicionamento adoptado. As competências dialógicas dos professores facilitam ou obturam a comunicação. Além, o contrato implícito que guiará o diálogo, em tanto práxis intersubjetiva, tem implicância direta no desempenho das partes implicadas.

Palavras chave: linguagem e ideologia - diálogo na oficina - estratégias comunicativas - interação dialógica - ensino do design - culturas comunicativas - competências comunicativas do professor - comunicação na oficina como práxis social.

Alumna: Pero bueno, no sé si hacerlo así recortado tipo mal a propósito...

Docente: ¿Y vos querés que te diga, si lo hacés o no así?

Alumna: Podrías, estaría bueno, fíjate. [Entonación suplicante]

Docente: No. error, pésimo, jamás te lo diré. [Con énfasis]

Alumna: Sí, es que probé y no me gustó mucho.

Docente: Fijate no sé, puede ser bueno, o no. [Mueve su cabeza de derecha a izquierda, negando]

Toda interacción comunicativa está atravesada por supuestos y prejuicios. Lo dicho es sólo un aspecto y, ni siquiera el más relevante, de ese acto cuyo marco ideológico está conf-gurado antes de que se pronuncie palabra alguna. En esa escena las palabras nunca son inocentes, neutrales, sinónimas o intercambiables.

La comunicación proyecta y reafirma la autoimagen de cada uno de los participantes en la voz, en los gestos del otro. Quién soy, quiénes son los otros, qué pueden o deberían decir (o callar) y cuándo hacerlo son determinaciones que preceden temporal y lógicamente a lo dicho, al llamado contenido referencial por la semántica lingüística. Este análisis aborda la comunicación en el taller de diseño gráfico, los diálogos entre docentes y estudiantes a propósito de la corrección o crítica de proyectos, situación clave de intercambio en el aprendizaje del diseño. Si ambas figuras son habladas por las voces del deber ser y sujetadas por marcos institucionales que las configuran, esa interacción necesariamente reproduce y valida marcos ideológicos pre construidos desde otros espacios. El saber y el poder sí ocupan lugar. La situación favorece o condiciona las acciones de los participantes según su rol y su capital simbólico, en una constante negociación. En observaciones exploratorias pude percibir que, tal como en una escena teatral, dichos actores sociales reproducen un texto no escrito, aunque aprendido. Si su papel está escrito, si sus diálogos son hablados por esas tradiciones, ¿cómo modificar este guion? ¿En qué momento desanudar una posible tragedia? ¿Son acciones deliberadas o efectos colaterales?

Docentes y culturas académicas como capital institucional

Los docentes son uno de los principales recursos de una institución educativa, con incidencia directa en la calidad de su enseñanza. Hay índices para medir o registrar esos datos en base a parámetros más o menos objetivos -antigüedad, nivel de formación alcanzado, publicaciones, investigaciones, categorías académicas-, aunque estas estandarizaciones suelen omitir aspectos muy importantes y muy complejos de dimensionar, que dirimen diferencias sustanciales entre unos y otros docentes.

Cada cultura institucional legitima costumbres y modos de hacer, reproduciendo marcos ideológicos. Ese capital simbólico es difícil de describir o mensurar. De este modo, toda apreciación sobre buenas o malas prácticas docentes solo puede ser enmarcada en la praxis específica que distingue la enseñanza proyectual de otras. Esas modalidades, que conforman una verdadera subcultura, a su vez, admiten perfles coexistentes, marcando zonas de pertenencia y de exclusión.

El taller, espacio naturalizado en la lógica de las disciplinas proyectuales, es el lugar donde se legitiman virtudes y sancionan defectos en pos de un modelo ideal de profesional. Sin duda, es el escenario donde recrear y transgredir los modos de hacer legitimados para que, en diálogo con la tradición, cada estudiante pueda ir construyendo su propia identidad. La lógica del taller regula conductas silenciosamente -de hecho, enseñar y aprender como praxis no significan lo mismo en otras carreras universitarias, en otras facultades. Si "aprender es el resultado de la internalización de una praxis social", como afirma Vygotsky (1934), nunca puede ser un proceso descontextualizado o aséptico. En este sentido, el taller no es simplemente el contexto natural en el que se desarrolla la actividad de enseñanza

Modos de decir y modos de ser: palabra e ideología en el taller de diseño del diseño, sino, por el contrario, funciona como espacio facilitador de la reproducción y supervivencia de esa práctica.

Partiendo de la base que las distintas prácticas sociales conforman tipos de conductas y tipos de intercambios verbales, dichas prácticas están enmarcadas y organizadas por los sistemas del hablar y del habitar: "La selección y ejercicio organizado del habla instaura los discursos propios de determinada práctica social, así como la selección y ejercicio organizado del habitar instaura las actuaciones apropiadas a esa práctica social" (Doberti, 1992). Cada cultura creará una tipificación de discursos y de actuaciones según las actividades o modos de participación en dichas prácticas.

Las disciplinas proyectuales conllevan ideologías académicas que infuyen en las autorre-presentaciones de docentes y de estudiantes. La forma misma de habitar los espacios determina las prácticas -amplias aulas con mesas-tablero para compartir, bancos fácilmente desplazables, varios pizarrones con presencia de docentes y grupos simultáneos; paneles para exponer trabajos ante el docente y a todo el grupo.

Las actitudes, actividades y estilos cognitivos de las comunidades científicas que representan una disciplina están estrechamente ligados a las características y estructuras de los campos de conocimiento con los que esas comunidades están profesionalmente comprometidas. Tony Becher (2001) ha investigado desde la sociología las culturas disciplinares que conforman verdaderas tribus y territorios académicos. Cada disciplina es una comunidad que implica un sentimiento de identidad y un compromiso personal, una forma de estar en el mundo. Este capital simbólico adopta los rasgos definidos por Bourdieu (1989); e incluye elementos heterogéneos como mitos heroicos, leyendas, conductas, estilos, jergas, prácticas aceptadas o requeridas, que conforman un verdadero curriculum oculto.

Perfles docentes viables y estrategias de supervivencia

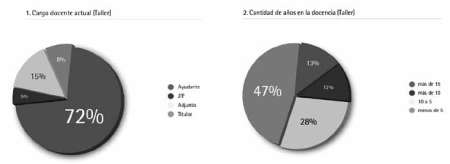

Las consideraciones que se expondrán se basan en un estudio cuyo universo está limitado a una población de docentes y estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Por tanto no se analizarán modelos docentes ideales: el foco de visión se acercará a una comunidad docente -que integro desde 1993. Los datos provienen de los resultados obtenidos de una encuesta suministrada a 216 docentes en la carrera de Diseño Gráfico, de entrevistas en profundidad a los docentes participantes de la investigación, y del análisis de diálogos do-cente-alumno (interacciones dialógicas en situaciones de corrección de proyectos finales)1. La encuesta al cuerpo docente resultó una fotografía de cómo están estructuradas las cátedras y, consecuentemente, la carrera. La mayor parte de los docentes -72% de Taller de Diseño y 69% considerando el total de la carrera- son ayudantes (Ver Figura 1). Estos son los docentes que interactúan directamente con los grupos de estudiantes, la mayor parte del tiempo a cargo del trabajo en el taller.

Como se observa en el gráfico (Ver Figura 2), respecto de la experiencia docente, casi la mitad contaba menos de 5 años en la docencia, dato que alcanza al 77% considerando a quienes tienen menos de 10 años de experiencia. Estos porcentajes aparecen replicados de modo análogo, si consideramos los totales.

Figura 1. Cargo docente actual.

Figura 2. Cantidad de años en la docencia.

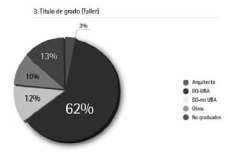

Figura 3. Título de grado (Taller).

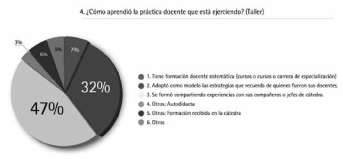

Figura 4. Aprendizaje de práctica docente (Taller).

Otro dato que puede ser significativo es la formación de los docentes (Ver Figura 3). En su mayoría los docentes son graduados de la carrera y sólo un 14% son estudiantes -dejaron el casillero en blanco, como se pedía en la encuesta. Indagando específicamente sobre la formación docente, casi ninguno reconoce tener formación pedagógica sistemática para ejercer la enseñanza (Ver Figura 4).

Es importante analizar las dos opciones más ampliamente seleccionadas: ambas provienen de la praxis, del aprendizaje en la acción misma. Estas opciones, que sumadas alcanzan un 79%, señalan la importancia del papel formativo que cumplen las cátedras, aunque también es una advertencia.

En primer lugar, los encuestados reconocen haber aprendido a ser docentes compartiendo experiencias con sus compañeros y jefes de cátedra (47%). En este sentido, la misma estructura de las cátedras puede promover la circulación de saberes sobre buenas prácticas pedagógicas, por el hecho que los docentes novatos conviven con ellas, las reconocen en sus compañeros y jefes. Además, una minoría, el 6% de los docentes afirmaron recibir formación sistemática para la enseñanza en el marco de la cátedra.

La segunda opción evoca la situación de enseñanza desde el lugar del estudiante -en muchos casos es una experiencia cercana temporalmente para los encuestados, docentes graduados recientemente. Un 32% adopta como modelo docente a quienes fueron sus maestros. Los buenos docentes han legitimado prácticas de enseñanza que ya han sido probadas en los propios docentes, en su rol de alumnos.

Prácticas históricas versus contextos dinámicos

Una formación docente como la expuesta, basada en la tradición tiende a ser conservadora, a acuñar el caudal de saberes, hecho que no necesariamente debería tener una connotación negativa. Así un día nos descubrimos repitiendo a los estudiantes una frase textual que decían nuestros docentes, ¿cómo sucedió? El conocimiento heredado es parte del capital simbólico de una institución, de su prestigio y legitimidad. Mientras no se trate de una reproducción acrítica, que replica modos de conocimiento que ya no sean funcionales a las nuevas propuestas de la práctica profesional o de la disciplina, la trayectoria no debería ser descartable apriori.

Aunque, cuando las necesidades cambian, no siempre se pueden ofrecer las mismas respuestas, por ineficaces o impracticables. La masividad, por ejemplo, es un desafío difícil de resolver en la enseñanza del diseño, manteniendo la calidad y personalización necesarias para el aprendizaje en el taller. El contacto de calidad y en cantidad suficiente con cada estudiante requiere una demanda muchas veces excesiva hacia el docente, en los actuales contextos.

¿En qué condiciones es sostenible el taller tal como lo conocemos, como un espacio privilegiado de las prácticas educativas? ¿Cómo garantizar la disponibilidad de recursos humanos en cantidad y calidad? ¿Es sustentable esta demanda en el tiempo? Tal vez la respuesta está implícita en la realidad del constante recambio docente, en los pocos años de permanencia de los docentes auxiliares, los escasos estímulos y rentas. Una consecuencia inmediata de estos factores se observa en la poca experiencia de gran parte de quienes están a cargo de grupos de alumnos. Por el mismo motivo, hay una imposibilidad de pensar estrategias de formación a largo plazo -reemplazadas, en cambio, por estrategias de improvisación. Fomentar la estabilidad de los cuerpos docentes, por medio de los concursos de auxiliares, es una respuesta institucional que tiende a solucionar esta problemática, y es un paso auspicioso en este sentido, aunque insuficiente.

La modalidad de enseñanza proyectual enfrenta el desafío de propiciar un aprendizaje heurístico, personalizado en un contexto de creciente masividad. Mantener esa aspiración -y convertirla en una realidad dentro de lo razonable- requiere docentes formados y expertos. Sin embargo, la sustentabilidad de este perfl docente se basa en capacidades que desbordan los saberes disciplinares, es decir, no estarían garantizadas exclusivamente por el hecho de contar con docentes graduados.

Entre las diversas habilidades docentes, la competencia dialógica en la praxis tutorial docente adquiere una relevancia crucial. La comunicación en la enseñanza proyectual -don-de docentes y alumnos producen saberes interactuando, dialogando sobre el proyecto- es irremplazable. El docente no puede decir al alumno qué debe hacer, cómo resolver su trabajo. En ese sentido, podría afirmarse que el estudiante debe aprender por su cuenta, aunque sólo lo logrará en interacción con un tutor, con quien reflexionará sobre la praxis del diseño. La tutoría es una práctica comunicativa aprendida y, como tal, hacer conscientes sus mecanismos, sus reglas, es un camino para mejorar la actuación docente en el diálogo. De modo análogo al psicoanalista, quien aprende cómo lograr una escucha activa ante el paciente, el docente tutor desplegará competencias para comunicarse usando todos los lenguajes y canales a su disposición para favorecer la comunicación sobre el proyecto, abriendo caminos, desanudando malentendidos y co conduciendo el aprendizaje.

La palabra reproduce ideologías sobre la enseñanza del diseño

Los docentes de diseño reconocen la importancia del lenguaje verbal en la enseñanza de otro lenguaje, el del diseño, que es esencialmente gráfico. Si bien es cierto también, que ninguna justificación o explicación verbal puede modificar el proyecto en sí, nunca puede suplirlo ni sublimarlo, sería imposible prescindir de la enunciación verbal en las situaciones didácticas.

La mediación verbal es fundamental para el desarrollo de instancias didácticas como la exposición, consignas de trabajo (verbales o escritas), coloquios, crítica de proyectos por parte del grupo. Específicamente en las correcciones individuales, docente y estudiante interactúan mediante la palabra; también hablan con su gestualidad, su postura corporal, sus risas y silencios. El análisis del diálogo se propone indagar las estrategias y funciones de la palabra del docente (lenguaje verbal, gestual, gráfico), cuando ejerce la crítica del proyecto de sus alumnos con propósitos pedagógicos.

El contexto en el que se desarrollan los diálogos analizados es una situación de gran tensión para los participantes. Es frecuente el malestar de los alumnos cuando los docentes califican sus trabajos. Si no son aprobados, creen que al docente no le gustó, esto ocurre sobre todo en los primeros años de la formación. A menudo es escasa la compresión de los criterios en que se basa la evaluación y, más aun, es habitual que los estudiantes sospe-192

Mabel Amanda López

Modos de decir y modos de ser: palabra e ideología en el taller de diseño

chen que tales criterios existan de un modo consistente, coherente y compartido entre los docentes de la misma cátedra.

En general los alumnos perciben algún grado de arbitrariedad en la evaluación docente; la valoración del docente parece ser materia opinable -incluso improvisada- por eso la corrección de trabajos puede ser recibida con incomodidad por los estudiantes. El alumno considera el juicio del docente como su opinión personal, no siempre fundada o legitimada en los saberes propios de la disciplina.

La evaluación puede mutar en una situación fuertemente violenta; la voz del docente impone su verdad, ejerce su poder. En esta relación asimétrica, para el alumno, atender la crítica docente es muy importante. Operar las modificaciones que él sugiera, facilita la aprobación de la materia; no escucharlo, la obstruye. Los resultados han registrado una recurrencia de ciertas estrategias verbales y no verbales del docente en la situación de corrección de trabajos. Estas intervenciones, una respuesta activa ante los proyectos, son recibidas con ansiedad y expectación por sus alumnos.

Diálogos en el taller: una escena y tres estrategias

El diálogo en la situación de evaluación de trabajos permite indagar cómo la palabra del docente reconduce el proyecto. Su modalidad de intervención verbal tiene incidencia tanto en el aprendizaje como en la calificación y, consecuentemente, en la promoción de los estudiantes. En sintonía con los objetivos del estudio, se focalizará la perspectiva del docente para el análisis de las interacciones dialógicas. A continuación se expondrán algunas de las conclusiones de la investigación plasmada en mi tesis doctoral (Doctorado en Diseño de la Universidad de Buenos Aires).

Las categorías de estudio se formularon a partir del análisis del registro sonoro de las interacciones verbales en las correcciones individuales de los trabajos finales, en la materia Taller de Diseño Gráfico, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires (trabajo de campo en 5 cátedras). El corpus es un conjunto de enunciados aislados de la situación real que los originó, para convertirlos en material de análisis. El corpus conformado por interacciones dialógicas en correcciones finales, demostró ser el más eficiente para indagar cómo infuye el lenguaje docente en la producción de los estudiantes. La construcción del corpus requirió de la observación, registro, y transcripción de la situación real al lenguaje verbal escrito. Esta operación supone una traducción, que siempre opera modelando el objeto de estudio, convirtiéndolo en un objeto coordenado. De este modo, atravesado por un lenguaje simbólico que lo organiza como material de estudio, el corpus es analizable. La extensión del corpus es suficiente en cantidad y calidad para facilitar la comparación y generalización, a partir de los datos. El corpus resultante es un recorte significativo de la realidad estudiada.

Como resultado del análisis, se propone un modelo triádico para caracterizar las funciones de la palabra del docente (lenguaje verbal, gestual, gráfico) sobre la producción del alumno. El docente interviene en el proyecto del estudiante 1) preguntando, 2) refor-mulando teóricamente y 3) proponiendo resoluciones. Mediante estas estrategias el docente marca, delimita la escena comunicativa, según el posicionamiento pedagógico adoptado en cada segmento de diálogo.

1. Las preguntas

Tienden a llamar la atención sobre problemas o errores. No son preguntas enunciativas en un sentido estricto -de quien pregunta para obtener una respuesta de algo que desconoce- sino las típicas preguntas didácticas. Pueden estar formuladas sin entonación interrogativa. El docente pregunta para escuchar una respuesta que él conoce y presupone que el alumno debería saber. Como efecto posterior, buscan suscitar nuevas propuestas (en el trabajo concreto) por parte de los alumnos. Se relacionan con propuestas para experimentar, jugar, probar resoluciones. Incitan la búsqueda, estimulan la investigación. Son intervenciones que promueven la duda:

Docente: ¿Ese va a ser el formato?

Alumna: No sé. No tan chiquitos. Más graandes. Hay mucha información. Bah... no mucha pero...

Docente: Ché... ¿y por qué esta tipografía para Escualo? [Silencio. La alumna muestra muchas pruebas tipográficas del logo] Alumna: No sé si te dice algo [Risas, muestra varias pruebas]... Pensaba. Probé un par y es como que las viii... Docente: ¿Una caligráfica?...

Alumna: Bueno, yo probé. Sí, caligráficas, caligráficas o algo por el estilo. Docente: Estas.

Alumna: Esto es lo que pensaba, como que si estoy llamando a la gente... a la locura, las ca-ligráficas...

Aunque muchos fragmentos de diálogos entre docentes y estudiantes con motivo de la corrección de trabajos evocan las formas más duras (y casi exasperantes) de la mayéutica socrática, la intención es suscitar nuevas propuestas en el trabajo concreto. El docente dosifica este método, porque, como efecto colateral, descoloca, genera ansiedad y angustia. Los estudiantes pueden perciben algún grado de peligrosidad en estas preguntas. Reaccionan con disimulada molestia o intentan conductas autodefensivas. Sin embargo, el uso de formas interrogativas por parte del docente tiene un alto valor para promover la reflexión. Nada puede darse por supuesto o sobreentendido. Las preguntas tienden a llamar la atención sobre problemas o errores aunque, a menudo, sólo buscan despegar al estudiante de sus propias certezas.

La interrogación enseña una batería de preguntas estratégicas para pensar distintas resoluciones de un proyecto. El estudiante, sometido a esta metodología aprende a evaluar las distintas posibilidades y elegir criteriosamente las más adecuadas, -aunque, sabiendo siempre que no existe una única resolución correcta. Por eso, esta fase -en la que se ponen en juego las hipótesis abductivas- adquiere un sentido especial. Mostraría que el proyecto no tiene una solución única que pueda ser deducida de premisas generales, de las que se infera su verdad o validez.

Los efectos hasta ahora reseñados, casi siempre positivos, se oponen al uso de la interrogación irónica, cuya intención agresiva paraliza al estudiante en lugar de ponerlo en funcionamiento. Este tipo de pregunta no puede ser respondida, obtura el diálogo y erosiona la relación entre quien aprende y su maestro.

2. Las reformulaciones teóricas

El docente reformula porciones del diálogo en términos del lenguaje disciplinar, con el propósito de consolidar el aprendizaje de determinados conceptos enseñados. Aunque, sutilmente, funcionan como justificaciones (apelando a la voz de la teoría) de la propia corrección docente.

El docente no se basa en su criterio subjetivo, sino que su intervención reposa en el saber disciplinar consolidado. Su voz individual encarna la voz de la comunidad (la del Diseño Gráfico) que autoriza y valida sus dichos. Son ejemplos de reformulación generalizadora:

Alumna: Pasa que hacer un... un dibujo...

Docente: Dibujo no. Una síntesis.

Alumna: Y eso del logo a mí es como que se me complica, porque poner el logo... el dibujito...

Tipo algo así característico porque...

Docente: ¿Qué dibujito?

Alumna: Claro, porque supuestamente hay que tener un logotipo...

Docente: ¿Di-bu-ji-to?

Alumna: Bueno, un dibujito.

Docente: Propiedad, hablemos con propiedad. ¿Di-bu-ji-to?

Alumna: A esta altura del año...

Docente: ¡¿Di-bu-ji-to?!

Docente: ¡¿Di-bu-ji-to?!

Alumna: Bueno, el dibujito.

Docente: No, dibujito no...

Alumna: Bueno, el coso.

Docente: Loguito, loguito, loguito.

En la siguiente intervención, el docente focaliza dos conceptos: paleta cromática y legibilidad:

Docente: Como problema básico: paleta cromática. Ahí la paleta que estás manejando es tan tan taaan cercana una de otra que... ah. ¿Esto lo viraste vos? Pero esto no lo vas a leer así. ¿Entendés? ¿Cómo era? ¿Blanco y negro? Alumna: Blanco y negro. Docente: ¿Y por qué lo viraste? Alumna: Y... no sé...

Docente: Cómo te las arreglás acá... y, no sé. Tocá la foto hasta que te dé el color.

Básicamente los campos semánticos involucrados en los segmentos de reformulación teórica son dos: 1) conceptos, nociones y teorías del campo profesional del Diseño Gráfico, y 2) definiciones que delimitan el proyecto en tanto ejercicio pedagógico. Cuando las enuncia el docente a propósito de la corrección de la pieza, no son discutidas sino aceptadas, por su forma de reglas generales que se aplican a un particular. El cuerpo teórico funciona para el docente como un criterio válido, con mayor apariencia de objetividad para fundamentar la evaluación y, en consecuencia, como reaseguro para el acuerdo entre ambas partes. Otra importante función de estos segmentos es el aprendizaje del lenguaje disciplinar (tecnolecto, jerga profesional) con los que el diseño gráfico se nombra a sí mismo, a sus materiales, procesos y producciones. Formar parte de la cofradía implica compartir ese lenguaje que, más allá de servir como medio de comunicación, cohesiona y otorga sentido de pertenencia a los iniciados. Conocer los nombres es poseer los códigos, las llaves de acceso simbólico en el universo del diseño. Sus tradiciones, el paraíso y sus más oscuros infernos, donde serán condenados pecadores e incrédulos.

3. Las resoluciones

Otorgan respuestas docentes autorizadas. Proponen soluciones de tipo conceptual y grá-fico, incluyendo la reformulación de las piezas. Crean un movimiento contrario a las preguntas, porque tienden a cerrar las opciones.

Se producen, principalmente, provocadas por los estudiantes (en su intervención verbal o por sus propuestas gráficas). A veces se relacionan con preguntas formuladas por los alumnos, buscando la respuesta correcta. O aparecen cuando el docente juzga que ya no hay más tiempo de experimentar por parte del alumno. El docente evalúa que, en ese momento, una intervención de tipo 1 (pregunta) no orienta al alumno o podría angustiarlo. Algunas de estas resoluciones comienzan, en apariencia, como formulaciones del tipo 1 sin embargo, en rigor, son sólo preguntas retóricas, es decir, afirmaciones que sugieren cómo resolver el trabajo.

Docente: ¿Tenés más?... ¿Sabés qué pasa? Te vas a volver, pero. mona, para lograr la legibilidad adentro de eso. porque. ¿cómo controlás los espacios que hay acá? Y no es un problema de color, no es que decís: "bueno, acá lo invierto, lo pongo en blanco, escala" y ya está. ¿Y acá? Estás en el horno. ¿Soluciones? [Silencio] Una, una muy sencilla, sería que esto no fuera al corte. ¿Qué pasa si esto no es al corte y es el protagonista.? O sea, este es el afiche, ¿no? El que tenés acá, ¿no? Esto. ¿Qué pasa si esto.? Viene así. [Silba] Acá está el tipito, ¿no? Re canchero, (cruzado) de piernas. Y la canción aparece acá. Tututú, tututú, tututú. [Tararea]

La intromisión en el proyecto del estudiante puede escalar de la palabra al acto. En siguiente caso, el docente muestra una resolución directamente mediante marcas gráficas, bocetando. Tantea, pide permiso al estudiante, quien asiente en silencio.

El pasaje de la acción verbalizada a una acción concretizada franquea una barrera muy tentadora y peligrosa. En esta reflexión se prende un alerta sobre la autorrepresentación del docente y su función en esa situación: ¿Quién enuncia en esa pieza? ¿Cómo desligar la responsabilidad de ambos sujetos en el mismo enunciado? Preguntas que tienen relevancia en el contexto educativo, por sus consecuencias en la calificación y promoción de los estudiantes.

Docente: Está bien. Bueno. Vamos con el logo.

Alumna: Yo antes tenía éste.

Docente: Este no va ¿no? va éste. [Lo observa] ¿Le puedo hacer un... toquecito a éste? Qué

pasa si las dos aletas éstas de adelante... [Dibuja]

Alumna: [Interrumpe.] No quedan tan avión ¿no? [Risas]

Docente: Sí...muy bien.

Alumna: [Risas]

Docente: Sí. Es una cuestión de empezar a darle cierta curva acá, algo. Una más chica,

una más grande, ¿eh? [Se refere a las aletas de tiburón en el logotipo] Para que no quede

tan... tan... [Boceta]

Estas intervenciones tan ansiadas por los alumno, sin embargo, tienen un costado menos positivo, ya que generan cierta incomodidad al docente respecto del cumplimiento de su rol. Cuando el docente usa esta forma de intervención, lo hace un poco a su pesar. Está convencido de que no debe proveer una respuesta única (incluso aclara esto) y expresa que esta resolución no debe usarse textualmente sino como orientación. El docente teme quedar entrampado, ya que en caso de que el alumno use en su entrega la solución provista por él, tampoco podría reprobarlo y, en alguna medida, se estaría evaluando a sí mismo. También resulta negativo para el alumno, ya que de este modo se está bloqueando una resolución válida posible, se le dice: "así sería correcto, pero no lo copies". Se muestra una solución, al tiempo que se la suprime del menú de opciones.

Alumna: Sí, como no llenarlo tanto de...

Docente: Lo está ahogando, el tiburón se está ahogando. Hacé algo, pero no lo hagas igual

a éste. [Se refere al boceto que diseñó el docente durante la corrección]

El docente provee una resolución gráfica válida para corregir el proyecto, mientras boceta, acompaña el gesto con una explicación verbal. El diálogo concluye con una advertencia: ... "no lo hagas igual a éste". El estudiante queda apresado en una situación paradojal: ahora posee la respuesta, aunque no puede usarla.

Este es el motivo por el cual las mejores resoluciones adoptan formas lingüísticas de mayor complejidad, con gran carga retórica (desde la mencionada pregunta retórica hasta la presentación de ejemplos metafóricos o hipotéticos). Todo indicaría que el docente no está dispuesto a ofrecer una resolución literal, transparente, sino que espera al menos un esfuerzo interpretativo por parte del estudiante. Los docentes más experimentados también son expertos en este tipo de estrategias que, usando metáforas textiles tienden más a tejer redes, que a anudar hilos.

En los diálogos entre los docentes y sus estudiantes encontramos segmentos de cada una de estas estrategias, que se combinan y alternan según los requerimientos de las situaciones didácticas.

Cada una de estas estrategias comunicacionales, a su vez se despliega en sub estrategias: P (preguntas) T (reformulaciones teóricas) y R (resoluciones). Las sub estrategias expresan diversos modos y funciones de las 3 modalidades básicas, observadas en el posicionamien-to docente durante la interacción dialógica.

¿Reconocen los docentes estas prácticas comunicativas?

Alumna: ¿Empiezo por el problema?... ¿o por las soluciones? [Risas] Docente: Sí, lo que vos quieras. Es lo mismo.

En la encuesta ya citada, se introdujo un ítem referido a las acciones docentes (verbales, va-lorativas y actitudinales) en la situación de corrección. Sus resultados confrmarían que los docentes tienen algún grado de conciencia de las funciones que cumplen en los diálogos, al menos cuando son interrogados al respecto. En los diálogos los docentes adoptan estrategias comunicacionales de modo más o menos intuitivo, para orientarlos en cada etapa de la ejecución de sus proyectos. Esa comunicación con diferentes funciones y modalidades responde a una lógica de interacción, a un estilo comunicativo ya institucionalizado. La acción verbal en la que más se reconocen los docentes es la reformulación teórica. La totalidad de los docentes de la carrera encuestados afirma realizar esta acción verbal en la situación de corrección, aunque, en la secuencia de prioridades, es seleccionada en segundo lugar (40% del total).

La formulación de cuestionamientos es levemente inferior en importancia (37%), aunque es la acción verbal elegida en primer lugar (73% del total), coincidiendo con la observación de los casos analizados (cátedras A, B, C, y D). Hacer preguntas sólo para un ínfmo porcentaje de docentes (2%) puede estar como última acción de entre las tres propuestas. Un significativo grupo de docentes (23%) afirma que en alguna instancia de la corrección ofrece a los estudiantes una solución, es decir, responde preguntas sobre la resolución del trabajo. Seguramente hay encuestados que se niegan a reconocerlo de modo consciente, aunque la observación de diálogos en la situación de corrección muestra lo frecuente de este tipo de intervención. Sin embargo, los docentes que resuelven afirman hacerlo como un recurso final (el 73% en tercer lugar, 23% en segundo lugar, y sólo el 3% en primer lugar). En la figura 5, se consignan resultados totales de los docentes de Taller de Diseño exclusivamente, que concuerdan con la tendencia general de la carrera. Según estos datos, en orden de frecuencia se equilibran las acciones de indagar (preguntas) a los estudiantes y las de proveerles conocimientos teóricos (reformulación), la resolución solo es usada por una parte de los docentes.

El orden preferido que se consigna es cuestionar en primer lugar, la acción de reformular en la etapa posterior y, luego, sólo algunos docentes acceden a resolver, o llegan a admitirlo. Los datos que se resumen en los totales, marcarían una tendencia general, para los docentes las tres estrategias y funciones están naturalizadas como parte de sus prácticas pedagógicas.

198

Mabel Amanda López

Modos de decir y modos de ser: palabra e ideología en el taller de diseño

Figura 5. Acciones verbales de los docentes en la corrección. Taller de Diseño, totales.

Figura 6. Tabla que consigna el orden y el total de las opciones seleccionadas en el cuestionario por los docentes de Taller de Diseño.

Teniendo en cuenta los resultados de Taller de Diseño (Ver Figura 6), entre las acciones verbales, la más seleccionada es reformular teóricamente, es decir, definir o explicar conceptos teóricos para corregir el proyecto, -se pedía que marcaran si reconocían esa conducta, y que consignaran un orden de su aparición (1, 2 y 3). También queda clara su correlación 1, 2, 3 en el devenir temporal (y lógico) de las correcciones. En la figura 6, la tabla muestra que los docentes de Taller de Diseño seleccionan como primera opción la estrategia P (preguntas), seguida por las reformulaciones teóricas (T) y las resoluciones (R) en última instancia.

Los resultados confrmarían que los docentes tienen algún grado de conciencia de las funciones que cumplen en los diálogos, al menos cuando son interrogados al respecto. También resultó, en alguna medida un patrón de evaluación interna de la adecuación y validez de este tipo de análisis, en un momento de la investigación, ya que, al menos, no son acciones que los docentes crean ajenas o poco pertinentes a su labor. Ello implicaría que, en la medida en que esa intervención verbal y no verbal deviene un proceso consciente, podría ser aprendida y perfeccionada como parte de las competencias docentes. Las interacciones que se producen durante la corrección de proyectos son diálogos entre dos sujetos, que a su vez, hacen dialogar el rol de enseñante y enseñado -y dialogan permanentemente con ellos. Docentes y alumnos demás de intercambiar contenidos referenciales relevantes para esa situación pedagógica, en otro nivel, expresan la naturaleza de la relación en la que están imbricados.

El contrato implícito

Docente: Ah. ¡Una injusticia! ¡Una injusticia lo tuyo! [Golpea, agitando los papeles sobre la mesa]. ¿Trajiste las cosas anteriores?

Alumna: No.

Docente: Ni una buena, eh. Todas. Todas para pelearme. Todas malas. Estás de mal humor, te la querés agarrar conmigo. [Irónico]

Alumna: No, ¡con vos no!

Docente: Yo no tengo la culpa, ¿eh?

Alumna: Todo bien.

Las estrategias y funciones que adopta el discurso docente en los diálogos son percibidas por sus interlocutores, los estudiantes, como una conducta adecuada. El reconocimiento de la situación enunciativa y de los roles de cada cual habilita la comprensión del acto de intercambio, de lo que cada uno supone que puede o debe dar y recibir, ofrecer y reclamar. Sobre esta base, las actitudes poco cooperativas pueden ser señaladas con palabras de reproche.

La noción de contrato está originada en el mundo comercial y extrapolada al área educacional en la contemporaneidad. La enseñanza tradicional no habría podido naturalizar esta concepción. Como un contrato supone una negociación más o menos libre entre las partes involucradas, para ello era necesaria una ideología pedagógica que pensara al alumno como un sujeto pleno de derecho, no un mero recipiente en el que se vuelcan contenidos2. Cuando el estudiante siente que se incumple el pacto implícito, puede responder con un silencio de resentimiento que esconde aquello que no puede expresarse por temor, o manifestarse mediante una frase irónica o suplicante, según la distancia en la relación con el docente. Transgredir el contrato supone algún tipo de violencia. Día a día se renueva un tácito acuerdo para mantener un clima de intercambio pacífico y productivo. No significa la ausencia del malentendido, incluso una mala interpretación puede ser funcional a la voluntad comunicativa de los interlocutores.

Otro aspecto regulado por el contrato es el acuerdo implícito acerca del ethos enunciativo de cordialidad, que debe mantener el docente, -quien, a su vez, exige reciprocidad en el trato. En la situación de corrección, un leve rasgo de hostilidad, incluso el mal humor, puede ser interpretado como falta de cooperación.

Alumna: ¡Basta! No estoy de humor. [Risas]

Docente: Ella no viene de humor y me la tengo que bancar yo, encima.

Alumna: Más vale, cuando vos venís de mal humor te aguantamos todos.

Docente: ¡Jamás vengo de mal humor yo!

Alumna: Jo Jo Jo [Risa irónica]

Docente: Jamás. Háganme acordar una clase que vine de mal humor. a ver. Bueno.

Alumna: Una corrección de afiches: "esto no va, esto tampoco, esto no va." [Imitando la voz del docente]

Docente: Ustedes me ponen de mal humor.

Alumna: Ah, bueno, ¿viste?

En los dos fragmentos citados, el mismo docente tematiza el mal humor, dialogando con dos alumnas distintas. En ambos casos, la falta de (buen) humor se relaciona de modo directo con la renuencia a aprobar las propuestas por parte del docente. Toda violación de la actitud cooperativa en el diálogo será penalizada, aunque dada la asimetría de roles entre los interlocutores, en la práctica, las consecuencias no tendrían un riesgo equivalente para ambas partes. El contrato se conforma en la secuencia didáctica y para ella; siendo, a su vez, inexplicitable por definición.

El docente mediante la ingeniería didáctica manipula la situación para resolver la paradoja del aprendizaje; que el alumno pueda aprender aquello que ignora, por sus propios medios, con una comprensión genuina. Esta teoría, por tanto, asume un modelo pedagógico que hace una devolución de la responsabilidad de producir conocimientos al grupo y conlleva una concepción epistemológica de saber. En el taller de diseño esta ideología tiene una oportunidad de privilegio, sin embargo, la mayor limitación de una epistemología basada en el contrato es que requiere de docentes expertos, creativos, comprometidos y capacitados para asumir ese desafío.

El contrato es negociación

Alumna: Eso, a mí como que se me complica, porque ya es como que la marca, ya como que tiene demasiado lenguaje, que igual me tenés que decir si sigo o no con la marca esa porque es un quilombo...

Docente: No es mi responsabilidad decirte si seguís... [Tono serio]

Alumna: Bueno, pero por ahí me podés decir... sí, es tu responsabilidad. [Irónica]

Los estudiantes tratan de forzar el diálogo con el objetivo obtener una respuesta correcta, sin embargo, el docente está alerta permanentemente para detectar esta exigencia desmedida. En los primeros niveles de Taller la escena es más frecuente. La inexperiencia -y cierto desparpajo de los estudiantes, que actúan como niños demandantes- provoca en el docente una actitud paternalista en la imposición de límites.

Alumna: Del logotipo, ¿qué hago? No, no te digo "qué hago", pero ¿tengo que buscar así un coso?

Docente: ¿Un coso?

Alumna: ¿Un dibujito?

Docente: ¿Cómo querés que te responda semejante pregunta confusa que me acabás de

hacer? ¡¿Qué me estás preguntando?!

Docente: Bueno, y qué ves, que tenés que modificar de esto, o ¿vamos bien? ¿Qué onda? ¿Qué

pensás?

Alumna: Y que tengo que corregir esto. Docente: Sí, me cansé de corregir yo.

La demanda en los niveles superiores del Taller es menos directa, adquiere mayor sofs-ticación, porque los estudiantes tienen más autonomía, compromiso y han incorporado las reglas de juego. El contrato delimita las actitudes válidas que cada uno debe asumir en la situación; la fdelidad en el cumplimiento del contrato impide al docente ofrecer las respuestas requeridas.

Docente: Tenés para. tenés una punta interesante, podemos ir bien o lo podemos dejar acá

como.

Alumno: Mediocre.

Docente: Sí. y.

Alumno: Mal. está bien, ya entendí.

Docente: No quiero un mediocre.

Alumno: ¿Me llevo el ejemplo? [Se refere al desplegable como lo armó el docente]

Docente: Llevátelo, llevátelo de recuerdo.

Alumno: [Risas]

Docente: Llevátelo.

Hacer explícita la demanda de los alumnos y desenmascararla es poner sobre la mesa el código que debe respetarse en la corrección, poner en evidencia el contrato. La cooperación implica el cumplimiento de los códigos que regulan el intercambio: el ruego, la súplica, la ironía, apelar a los buenos sentimientos del docente son conductas reprochables.

Docente: ¿Venís el lunes?

Alumna: Y... decime.

Docente: Vení el lunes.

Alumna: Es que yo te dije que no iba a estar para el lunes.

Docente: ¿No querés venir?

Alumna: Sí, supongo que voy a venir. En realidad trabajé más con lo que no debía que con

lo que debía.

Docente: La cara es de "vengo el lunes".

Alumno: Posiblemente no llegue para el lunes.

Docente: Bueno, listo. Ya está.

Alumno: Sinó, si llego, si vengo...

Docente: ...venís.

Alumno: ¿Está todo bien? [Mira al docente esperando una confrmación verbal o gestual]

El contrato compromete a ambas partes e impone obligaciones recíprocas. Las observaciones del docente y los acuerdos resultantes de la crítica sobre el proyecto deben ser superadas por las sucesivas presentaciones que haga el estudiante en una nueva corrección. A su vez, el docente manifestará buena disposición para rever estas soluciones y nuevos aportes realizados en el proyecto. También el contrato delimita qué es lícito preguntar o, en todo caso, hasta dónde el docente debería responder en cada una de las instancias sucesivas de corrección de proyectos:

Alumna: [Risas] Pará...y una pregunta.

Docente: No... ¡¡¡No!!! [Ya había dado por terminada la corrección]

Alumna: No... sí. Porque esto no lo vimos... Digamos, ¿la estructura de un cartel?

Docente: Primero, resolvé hacer las cinco piezas y te aseguro que esto te sale solo.

El docente compromete al alumno a dar lo mejor de sí en la entrega, con las connotaciones pasionales que tiene el término, más allá de dejar un objeto o producto sobre un tablero para ser evaluado. La afectividad es un ingrediente ineludible que debe considerarse para que sume positivamente al aprendizaje, para que favorezca el vínculo3. El contrato implica esperar lo mejor del otro, -a quien se estima, en virtud de la relación afectiva que han construido compartiendo un año lectivo, un año de vida durante ocho horas reloj semanales.

Alumna: Es como que te hubieras desilusionado.

Docente: No, me hubiera gustado ver más correcciones y verlo más real, con papel real, a

escala real, colores reales.

El docente como sujeto pasional proyecta su deseo en la realización de un otro, el estudiante, quien teme decepcionarlo. El docente está esperanzado; ha dedicado tiempo y esfuerzos, ha entregado todo y exige reciprocidad en el tramo final. Cuando se ha construido un vínculo sólido, el contrato se sostiene en la reciprocidad del compromiso de las partes en pos del bien común.

El contrato y los límites de lo decible

Alumna: Es como que me abstraí.

Docente: Me abstraje. [Corrige la expresión verbal con énfasis, mirándola]

Alumna: Y, me abstraje, es verdad.

Como parte del contrato, los alumnos están dispuestos a aceptar que el docente corrija aspectos que van más allá del proyecto en sí. La palabra del maestro está habilitada a predicar sobre la formación integral del estudiante en su totalidad.

Docente: El sistema gráfico lo estoy empezando a entender por las alternancias, digamos, y no está mal, pero es como un ejercicio de aprendizaje y después están estas cosas que son letales.

El contrato configura un código de buen gusto en las expresiones verbales, que limitaría las apreciaciones valorativas con que los docentes adjetivan el proyecto. Los calificativos también aparecen en el discurso de los estudiantes, aunque en boca del docente adquieren otra significación:

Docente: Parece una fuente. [Golpea la mesa]

Alumna: ¿No te gusta?

Docente: No. Ni me gusta ni me disgusta, me pasa un. Algo raro tiene. Y es, y es, y es,

y es, y es. Y yo te voy a decir qué es. [Silencio] ¿Puedo? [Hace gesto de marcar sobre la pieza]

Alumna: Sí.

Docente: ¿Qué pasa si es más finito? [Mientras delinea sobre la gráfica del isologo marca]

Alumna: Probé más finito, pero queda. una porquería.

[...]

Alumna: Ahora tengo este.

Docente: Ahhh, una patada en los ojos me tiraste acá. ¿Por qué? ¿Qué problema tenemos

acá? Sí, fue la palabra exacta porque esto tiene un problema, ¿cuál es?

El contrato con los estudiantes implica hablar con absoluta sinceridad, sin que los comentarios negativos socaven la autoestima del estudiante. En los ejemplos extractados hay una variada gama de expresiones más o menos metafóricas e incluso gestuales con los que el docente expresa valoraciones, conocidas como subjetivemas4.

Docente: Media pedorra la cinta esa, pegada así nomás, blanca, ¿no? Qué se yo. Fijate cómo lo podés laburar bien, que la gráfica que le pegues encima esté prolijita. Alumna: Este y hay otro, tengo otras hechas pero traje algunas, estos los probé pero no me gustaban. Docente: ¿Cuáles? Alumna: Así con síntesis en plano.

Docente: ¡¿Éstos?! ¡Ay! [Exclamación y gesto de desaprobación] Docente: Le pusieron tantas cosas... Alumna: El papel glacé con el punzón, eso... Docente: ¡Horrible.!

Docente: El estilo con que venían trabajando, hay cosas que en Diseño III no se pueden permitir. Estas cosas son... patadas al hígado apenas uno lo mira. No. ¿Eeeh? Y ustedes lo pueden resolver, no hay dudas. Resuélvanlo. Están más cerca, están haciendo. Es cuestión de sentarse, ponerse y hacer, ¿sí? No es que está todo mal. Buscar esto, desarrollarlo. Docente: Eh, tengo una sensación con este trabajo, que es que le falta gráfica, está tibio de gráfica, tenés que explotar más la gráfica ¿qué quiero decir con esto?, lo importante acá es que construyan seis piezas.

Docente: El concepto de sistema está bien pero la aplicación no, es berreta. Alumna: Me pareció que era válido...

Los estudiantes en caso de ser reprobados suelen quejarse de una supuesta arbitrariedad en el gusto (en el disgusto) del docente. Sobre todo en el primer año, como parte de un mecanismo consistente en proyectar responsabilidades en otros para no asumir las propias.

Alumna: Dale, ayudame con eso, porque no...

Docente: Esto es más aburrido que chupar un clavo ¿no?

Alumna: Sí, ya sé pero es que no...

Docente: Parece un cataloguito para un perfume.

[Risas]

Alumna:(xxx) Están buenos...

Docente: Sí, para un perfume está bueno... [Irónico, ya que no se trata de perfumes]

204

Mabel Amanda López

Modos de decir y modos de ser: palabra e ideología en el taller de diseño

Las apreciaciones sobre el gusto también generan desconfianza en ciertos docentes, que se imponen a sí mismos una disciplina represiva de este tipo de comentarios. Algunos niegan corregir parámetros ligados al gusto, porque lo desaprueban, aunque suelen hacerlo a su pesar. Lo cierto es que no todos mantienen una posición reflexiva y vigilante sobre el impacto que sus valoraciones pueden acarrear en la subjetividad estudiantil. Sin embargo, sería útil reconocer la importancia de evaluar aspectos estéticos, con parámetros observables que puedan ser explicitados. Sin agredir, en forma útil y criteriosa. No por nada, el docente conoce estilos y tendencias valorados en el campo disciplinar del diseño; su opinión es valiosa, si puede justificarla sin despreciar la labor del alumno. ¿Se puede aprender a corregir sin ofender?

Señales enunciativas en el contrato

Alumna: Por eso traje las dos para queee... [Risas] decidamos. Docente: No, decidí vos primero y después yo decido.

La intervención de la estudiante tiene una clara intención de involucrar al docente en la resolución del trabajo. En este caso, el uso del nosotros inclusivo "decidamos", es advertido por el docente que, de inmediato, se separa discursivamente de modo explícito -y casi grosero. En el diálogo, los deícticos -casi formas pre verbales que podrían sustituirse por gestos o ademanes- indican subjetividad. Ser vacías de contenido, desnuda aun más su carácter puramente formal y relacional. (Benveniste 1966 y 1970)5

¿Qué puede leerse en el diálogo a través de estas formas vacías? El acercamiento, la empa-tía, los modos de relación. El análisis enunciativo devela el esquema social de los roles y la auto representación de docentes y estudiantes en el intercambio educativo. Sin embargo, en el diálogo entre docentes y estudiantes con motivo de la corrección de trabajos, suele haber una apropiación del proyecto por parte del docente. El acercamiento supone ponerse en el lugar del otro para entender lo acertado o erróneo de las decisiones, bucear en la lógica del proyecto. Ese movimiento de internalización, del "no yo" al "yo", un verdadero esfuerzo mental y pasional, queda registrado discursivamente por el uso de las formas pronominales deícticas.

A medida que avanza la corrección, es el propio docente quien asume el compromiso con el proyecto. Se funde en la figura de su interlocutora mediante una primera persona del plural inclusiva, que acerca a ambos, docente y alumna, empáticamente:

Docente: [...] Bueno, esto lo modificamos. Y acá ¿qué me va a decir, algo o nada? [...]

Docente: [...] Vamos a tener que darle un poco algo de gráfica a esto, porque sinó está siendo más aburrido...

Alumna: Bueno, sinó podés ponerle que, como había hecho antes, qué tiburón es. Docente: Hacemos una descripción de qué tiburón es, o le damos un marco a esto, tipo marco de diapositiva o le damos algún jueguito. O le hacemos como si fuera una tira de negativos y una foto que se ve bien. Algo para darle juego.

205

Mabel Amanda López

Modos de decir y modos de ser: palabra e ideología en el taller de diseño

En el diálogo transcripto, la alumna entra en el juego y le transfere, discursivamente, la acción al docente: "podés ponerle" (vos), en lugar de hacerla propia ("yo podría ponerle"). Terminando la interacción, como se observará en el siguiente fragmento, el docente se hace cargo de la resolución del proyecto. Desde el lugar del alumno asume el trabajo, explicando sus decisiones desde un "yo" -que, obviamente, no es él, docente, sino él que habla desde el lugar del otro, desde la perspectiva de la alumna:

Docente: Tres. Tengo blanco acá, de repente tengo un tiburón como éste, que está buena esta foto. Y... ¿qué hago? Pobre tiburón, no lo corto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, una cosa que puedo hacer yo acá es esto. [Dibuja] Alumna: Ponerlo al medio.

Docente: Sigue el tiburón acá. Y tengo texto y tengo texto acá. Después viene otra. Este sería un tiburón a pleno, a todo. Tengo otra. Otra solución a esto sería bueno, tengo el tiburón acá, así. Fijáte que este... adefesio es un tiburón. Bueno, no sé, la cola llega hasta acá, no todo... la página. No todo el campo. Pero me ocupa hasta acá, te diría y todo el texto viene acá: tuc-tuc, en dos columnas o en una sola columna.

Analizando las sucesivas correcciones de un mismo docente en el proyecto de cada uno de sus alumnos -que va mutando, mediante las acciones sugeridas en las correcciones previas- se observa la concurrencia de dos fenómenos: la mayor frecuencia de resoluciones y la complicidad enunciativa con los estudiantes. Ambos fenómenos responden a un mismo objetivo (no verbalizado) de internalizar, de hacer propio el trabajo del alumno por parte del docente. Para el análisis adaptaremos la noción de contrato de lectura (Verón 1985), que expresa el nexo entre el enunciador y el destinatario, según la forma que adopta la enunciación. El contrato estudia los aspectos enunciativos para explicar cómo se teje una red entre los protagonistas de la comunicación. Haciendo una extensión de este concepto, será usado para leer cuál es el nexo que propone docente al estudiante en el diálogo de la corrección. Según el contrato se diferencian tres tipos de enunciador: objetivo, pedagógico y cómplice.6 En este caso, puede observarse una modificación notoria del contrato enunciativo entre la primera y la segunda interacción. El docente, en su primera corrección, adopta una posición de enunciación pedagógica, caracterizada por el uso de la segunda persona del singular (vos) para dirigirse al destinatario. Hay una distancia marcada entre la figura de un enunciador que posee autoridad, por representar un capital simbólico (aconseja, da órdenes, sugiere) y un destinatario que recibe y aprovecha. Es clara la asimetría de roles entre el docente -investido de saber y poder- y el estudiante que escucha las observaciones y responde las preguntas.

En la segunda interacción, hay una evolución hacia una forma de nexo de mayor simetría, menor distancia y mayor complicidad. El enunciador cómplice es la modalidad enunciativa caracterizada por la fusión entre enunciador y destinatario. Cuando el docente usa la primera persona del plural (nosotros inclusivo) se incorpora en las acciones y pensamientos del alumno. Esta cercanía también supone otra afectividad. Mientras el enunciador pedagógico manifesta un ethos paternalista, superado, que acompaña desde afuera; el enunciador cómplice marca la empatía entre ambas figuras, en donde el yo puede sentir, vibrar como el tú del discurso.

Cómo reconocer los vínculos

Teniendo en cuenta las tres estrategias de intervención docente en los diálogos, y como se mostró en el análisis precedente, las resoluciones o segmentos R (de resolución), se asocian a un contrato enunciativo de complicidad. Los segmentos P (pregunta) generalmente son pedagógicos, porque la forma más prototípica de pregunta didáctica encierra una sugerencia. Mientras que las intervenciones de reformulación teórica T (reformulación teórica), pueden adoptar formas objetivas, en su forma de enunciación. Los intercambios comunicacionales adoptan dos patrones diferenciados: la simetría, basada en la igualdad, o la complementariedad, basada en la diferencia, pudiendo combinarse (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1967 [1987, pp. 67-71]). Desde esta perspectiva, el vínculo docente-alumno es un caso tipo de relación complementaria (no simétrica), establecida por el contexto cultural y fundada en prácticas sociales estabilizadas. En una relación complementaria hay dos posiciones distintas. Un participante, en nuestro caso, el docente, ocupa la posición superior o primaria, mientras que el otro, el alumno, la posición correspondiente inferior o secundaria. Términos que son útiles, si no se identifican con bueno o malo, fuerte o débil. La relación complementaria no es impuesta sino aceptada. Cada miembro se comporta presuponiendo la conducta del otro, ofreciendo motivos para perpetuar esa vinculación y favoreciéndola mutuamente.

Según las teorías sistémicas, docente-alumno -al igual que padre-hijo- es una relación complementaria, ambas figuras encarnan funciones diferenciadas, que se definen mutuamente en su interrelación. Cuando el contrato enunciativo se modifica hacia una mayor complicidad, también se reconfigura el vínculo. El docente, de modo ficticio, se pone en el lugar del alumno y ensaya respuestas como si fuese otro, hecho que queda registrado discursivamente por un cambio en uso de las formas pronominales deícticas. Las distancias se diluyen y los roles se intercambian especularmente, el docente piensa, habla, produce como si fuese el alumno. Encarnarse en el otro supone cierto grado de alineación, hecho que se acentúa cuando el docente ofrece resoluciones en primera persona (nosotros-yo). El vínculo se modifica con la progresiva internalización del proyecto. En esta instancia, el alumno lograría la fusión ideal, la complicidad y el apoyo del docente. Por añadidura, compromete al docente en una resolución pre acordada de la entrega final. Juntos encarnan un nosotros imbatible, la voz del docente unida a propia. El docente se impone a sí mismo ser un par. De este modo, la relación resulta simétrica, aunque forzada. Según Watzlawick, Beavin y Jackson (1967 [1987, p. 70]), pseudosimetría es la relación en la cual el participante ubicado en posición superior permite u obliga a su par complementario a ser simétrico. El caso analizado es más complejo aun, ya que el sujeto se obliga a sí mismo a igualarse a su par complementario en posición inferior. ¿Por qué el docente asume esta modalidad? ¿Qué le otorga validez? Su voz es legítima para el estudiante, porque el docente también fue ese otro. Ese yo lo representa, por eso el alumno le cede la palabra, lo autoriza a hablar por él. En un punto límite, acepta el juego en donde su par complementario abandona la posición pautada, para simular ser su igual. El reconocimiento del formador es fundamental para el proceso de formación, pasa por el diálogo, por la comunicación, pero sobre todo por el diálogo inconsciente, en un sentido freudiano, entablado por ambas figuras. "Se puede decir que la intersubjetividad está siempre ligada al diálogo y a todo el proceso de la dialéctica del retorno sobre sí mismo, de la lucha por el reconocimiento". (Filloux, 2004, p. 41)

Ambos quedarán implicados y modificados en ese proceso proyectual que engendraron de modo conjunto, ubicándose alternativamente en el lugar del yo-productor. La legitimidad de las resoluciones dependerá del grado en que el proyecto resultante objetualice el diálogo entre las partes involucradas (docentes y estudiantes).

Los sujetos del diálogo han establecido acuerdos implícitos y explícitos para la concreción de un objeto, lo han proyectado y lo han puesto en el mundo de común acuerdo. Esta suerte de paternidad compartida garantiza la validez de las resoluciones aprobables, una verdad, en gran medida, autorreferencial. De esa unión discursiva, nacerá un objeto legítimo.

La comunicación como praxis intersubjetiva

El interés del discurso en el taller como objeto de análisis está fundamentado en su propia naturaleza sígnica: ser punto de intersección entre lenguaje, cultura y sociedad, recreando marcos epistemológicos, teóricos e ideológicos de las prácticas en las que se manifesta. Las diversas modalidades de enunciación, en lugar de remitir a la síntesis o a la función unificadora de un sujeto, manifestan su dispersión (Foucault, 1969 [1979, p. 89]). En la interacción hallamos huellas de las relaciones sociales entre los sujetos; del significado interaccional metapragmático, más allá de lo referencial y del contexto local. Voces de un diálogo real, cotidiano. Voces, gestos, corporalidad construyen el conocimiento día a día, y en cada ejercicio del taller. En donde cada cátedra, implícitamente, expresa el modo como entiende el diseño, como define a un buen diseñador. Son voces que recrean los saberes disciplinares.

Las palabras no sólo designan, también recrean los vínculos y las subjetividades involucradas -ser alumno-ser docente-; delimitan y reproducen los marcos culturales que conforman esas prácticas. Costumbres, comportamientos verbales y no verbales de los interactuantes; contratos implícitos sobre qué y cómo se corrige enmarcan la situación y habilitan la asignación de sentido.

En los diálogos con los estudiantes, los docentes adoptan estrategias comunicacionales (de modo más o menos consciente) para orientarlos en cada etapa de la ejecución de sus proyectos. Esa comunicación tiene diferentes funciones y modalidades; responde a una lógica interaccional, a un estilo comunicativo institucionalizado, no meramente intuitivo. Ello implicaría que, en la medida en que esa intervención verbal y no verbal deviene un proceso consciente, podría ser aprendida y perfeccionada como parte de las competencias docentes7. No hay acción insignificante: el lenguaje interaccional puede estar al servicio tanto de la cooperación como de la violencia. Facilitar el intercambio, fomentar vínculos saludables, promover la autoestima y la seguridad de los estudiantes en relación con sus procesos pro-yectuales son acciones positivas que pueden verse favorecidas según el posicionamiento docente en el diálogo.

El contrato no son simples modos de decir, la elección de las estrategias comunicativas, sin dudas, es consecuencia de una concepción ideológica y axiológica acerca de la relación que debe fundarse entre el docente y los estudiantes.

La comunicación suele estar colmada de buenas intenciones, aunque en muchos casos con pésimos resultados. Docentes y estudiantes se acusan unos a otros de las frecuentes patologías comunicativas en que puede derivar el diálogo en el taller, donde parece no haber culpables ni inocentes. Reconocer que las palabras que mediatizan nuestras intervenciones siempre están ideologizadas, puede ser el inicio de una reflexión positiva. Tanto para desterrar prácticas de abuso verbal como para derribar el mito de la supuesta neutralidad de la voz docente. La necesaria mediación verbal en la enseñanza del diseño encarna y subjetiviza una voz colectiva en cada acto enunciativo, individual e histórico.

Notas

1. Estas ideas sobre las particularidades de la formación docente y las competencias requeridas en la enseñanza proyectual se enmarcan en una investigación más amplia, a propósito de mi tesis doctoral. Develar y analizar la comunicación entre docentes y alumnos en las correcciones de proyectos finales -tema general de la investigación- fue el germen de estas reflexiones. La investigación se desarrolló enteramente en la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

2. En el campo de los estudios de la enseñanza en Argentina tuvo gran impacto y difusión el concepto de contrato pedagógico de Jeannine Filloux (1974) bastante tardíamente, recién en la década de los ochenta. Desde otro ángulo, la noción de contrato didáctico definida por Guy Brousseau (1985) para la didáctica de las matemáticas postula un sistema implícito y preexistente de obligaciones recíprocas, que determina las responsabilidades de alumnos y docentes. Supone un nivel de presupuestos no explicitados ni explicitables, a riesgo que se derrumbe el sentido de la situación didáctica. Su presencia se hace visible o tangible a partir de sus rupturas. El contrato -nunca individual sino social- sobredetermina la situación y define los roles (nunca intercambiables e insustituibles) de los participantes. La noción de costumbre didáctica introducida por Nicolás Balacheff (1988) caracteriza el funcionamiento social de las situaciones de enseñanza. Hay normas implícitas que regulan la dinámica del aula, que la hacen funcionar como una sociedad consuetudinaria. No es una sociedad de derecho cuyas leyes estén escritas en códigos sino una sociedad costumbrista que sanciona las transgresiones para fjar los límites de sus propias normas. Los aspectos sociológicos del contrato son comunes a todas las disciplinas. Aunque también pueden caracterizarse contratos propios de cada una de ellas, por ejemplo, costumbres propias de las clases de las materias teóricas (Historia, Comunicación) diferentes de las proyec-tuales, independientemente de los contenidos que se desarrollen. El contrato didáctico redefinido en términos epistemo-didácticos por Brousseau es "el proceso de búsqueda de un contrato hipotético", en lugar de un contrato pedagógico general. El docente se libera del determinismo que lo aprisiona para, en cambio, convertirse en sujeto creador de las situaciones didácticas.

3. En entrevistas realizadas a alumnos, esta estudiante explicita la relación directa del contrato relacional y afectivo con el docente en el resultado de su aprendizaje. Explica no es que no habría docentes buenos o malos sino cómo infuye, en su caso, una buena relación en una buena producción.

Alumna: O sea, parte de cómo te vaya, parte de la nota ya es la relación que vos tengas con el profesor. No el... El trabajo como el resultado de tu relación con el profesor. Entonces, si tu relación no es buena, el trabajo no va a ser bueno, pero bueno... Es como que es así. Se evalúa cómo te llevás con el profesor, más o menos, casi. Bah, a mí me pasa porque me salen cosas remalas cuando me llevo mal y no hay forma de que salga algo bueno, pero...

4. Kebrat Orecchioni (1977 [1979, pp. 91-93]) acuñó el término subjetivema para describir ese fenómeno enunciativo: "Naturalmente que toda unidad léxica es, en cierto sentido, subjetiva, dado que las palabras de la lengua no son jamás otra cosa que símbolos sustitutivos e interpretativos de las cosas. Contrariamente a la ilusión isomorfsta y calcomaníaca (antes del lenguaje existía un mundo enteramente dividido en objetos distintos y la actividad denominativa consistiría simplemente en adherir etiquetas significantes sobre esos objetos preexistentes), la lingüística repite y demuestra que las producciones discursivas que autorizan las lenguas de ninguna manera podrían ser como un tipo de análogo de la realidad, puesto que recortan a su manera el universo referencial; imponen una forma particular a la sustancia del contenido; organizan el mundo, por abstracción generalizante, en clases de denotados, sobre la base de ejes semánticos parcialmente arbitrarios, y programan así de manera obligatoria los comportamientos perceptivos y descriptivos de la comunidad lingüística". [...] "Cuando el sujeto de una enunciación se ve confrontado con el problema de la verbalización de un objeto referencial, real o imaginario, y cuando para hacerlo debe seleccionar ciertas unidades tomándolas del repertorio léxico y sintáctico que le impone el código, se le presenta grosso modo la opción entre dos tipos de formulaciones: el discurso objetivo, que se esfuerza por borrar toda huella de la existencia de un sujeto individual; el discurso subjetivo, en el cual el enunciador se confesa explícitamente ("lo encuentro feo") o se reconoce implícitamente ("es feo") como la fuente evaluativa de una afirmación." [...] "Para llevar a cabo la localización de las unidades que nos parece legítimo considerar subjetivas, nos faremos ante todo -hay que confesarlo sin rodeos- por nuestra propia intuición, intuición que es posible apoyar eventualmente apoyar en comprobaciones (pues sería abusivo hablar aquí de criterios) tales como las siguientes:

A diferencia de los términos objetivos, cuya clase denotativa tiene contornos relativamente estables, la de los términos subjetivos es un conjunto fuido. [...]

Ciertos términos parecen fuera de lugar en algunos tipos de discurso (científico, lexico-gráfico, etc.) que pretenden en principio la objetividad. [...] El sentimiento de esta incongruencia puede servir para postular cierta categoría de subjetivemas (a saber los rasgos: afectivo, axiológico y modalizador)".

5. La voz latina deixis significa "señalar con el dedo". Los deícticos indican la situación de enunciación y sólo son reconstruibles a partir de ella. La referencia y el sentido de esas formas se interpreta en relación con el yo enunciador, el tú destinatario y las categorías espaciales y temporales (aquí y ahora) que señalan la subjetividad del enunciador: su posición relativa en el acto enunciativo.

6. El enunciador objetivo postula su discurso como si fuese verdadero, propone, aunque de un modo impersonal, sin interpelar directamente al destinatario. Este enunciador obtiene su objetividad manteniéndose equidistante de aquello que dice, como si hubiese alguna realidad objetiva fuera del discurso posible de ser enunciada. Se caracteriza lingüísticamente por la ausencia de deixis, usa la tercera persona y formas impersonales y por el predominio de la modalidad aseverativa. También es frecuente que aparezcan formas verbales de presente genérico o de definición, usado para aserciones planteadas fuera del tiempo, muy usuales en el discurso científico, por ejemplo: "El agua hierve a cien grados" o, en nuestro caso: "Un isotipo es una imagen sintética". El enunciador pedagógico aconseja, propone un pacto entre alguien que sabe, el enunciador, que tiene mayor peso en el intercambio y un destinatario ávido. El discurso manifesta deixis, se interpela directamente a la segunda persona ("tú, vos, usted"); puede aparecer la modalidad de intimación: órdenes, sugerencias en formas de imperativos u otras estrategias (infinitivo, gerundio, etc.). Tanto el enunciador objetivo como el pedagógico presentan contratos en donde se establece una distancia entre enunciador y destinatario, no es una relación entre pares, las ideas, valores, contenidos que se negocian en el intercambio son posesión del enunciador que siempre sabe más.

El enunciador cómplice hace hablar al destinatario; se borra la distancia entre ambas voces, que funden en una única voz. La dirección del intercambio está centrada en el destinatario que no sólo tiene una relación simétrica con el enunciador sino que son, discursivamente, una misma figura. El enunciador le hace tomar la palabra al destinatario cuando habla desde un testimonio directo, como un diálogo simulado o en la forma de un nosotros inclusivo (yo + tú) que, además de incluir lingüísticamente al destinatario, lo involucra como sujeto de la enunciación. Esta modalidad de contrato puede ser apropiada cuando quiere enfatizarse la reciprocidad del intercambio.

7. Lucía Maillo Puente, tesista de la Maestría en Docencia Universitaria, UBA desarrolla la investigación Competencias comunicacionales del docente de Taller de Diseño Gráfico: reflexión y acción (en el marco de este proyecto con beca UBA y bajo mi dirección). En su trabajo avanza en la puesta en práctica de estas teorías, a través de una acción participativa y auto reflexiva con un grupo de docentes de Taller de Diseño (Maillo Puente 2015).

Referencias bibliográficas

Balacheff, N. (1988). "Le contrat et la coutume, deux registres des interactions didactiques" en Actes du premier colloque franco-allemand de didactiques des mathématiques et de l'informatique. Lumigny (Grenoble: La Pensée sauvage).

Becher, T. (2001). "Las disciplinas académicas" en Tribus y Territorios académicos: La indagación intelectual y las culturas de las disciplinas. Barcelona: Gedisa.

Benveniste, E. (1966). Problèmes de linguistique générale. París: Gallimard. Edición en español: Problemas de Lingüística General. Tomo 1 (1971). México: Siglo veintiuno editores.

Benveniste, E . (1970). "El aparato formal de la enunciación". En Problemas de lingüística general II (1978). México: Siglo xxi.

Bourdieu, P. (1989). "El mercado lingüístico". En Sociología y cultura. México: Grijalbo.

Brousseau, G. (1984). "Le rôle central du contrat didactique dans l'analyse et la construction des situations d'enseignement et d'apprentissage des mathématiques". En Actes de la 3 École d'été de didactique des mathématiques. Grenoble: Université, IMAG.

Brousseau, G . (1986). "Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques". En Recherches en didactique des mathématiques, 7.2. Grenoble: La Pensée sauvage.

Chevallard, Y. (1983). Remarques sur la notion de contrat didactique, Intervención ante el grupo Inter-IREM. Aviñón, multicopiada.

Cole, M. y Engeström. Y. "Enfoque histórico-cultural de la cognición distribuida". En Dis-tributed Cognitions. Psichological and educational considerations, Gavriel Salomon (ed.) (1993). Cambridge, Cambridge University Press. Traducción al español de Eduardo Sinnott, Cogniciones distribuidas. Consideraciones psicológicas y educativas. Buenos Aires: Amorrortu.

Doberti, R. (1992). Lineamientos para una teoría del habitar. Buenos Aires: Colegio de Arquitectura de la Provincia de Buenos Aires.

Fairclough, D. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Filloux, J. (1974). Du contrat pédagogique, le discours inconscient de l'école. Paris: Dunod.

Foucault, M. (1969). L'archéologie du savoir.París: Gallimard. Trad. española Garzón del Camino, A. (1970). La arqueología del saber. México: Siglo XXI.

Kerbrat-Orecchioni, C. (1979). L' Énonciation. De la subjetivité dans le langage. París: Armand Colin. Traducción española por Gladis Anfora y Emma Gregores (1997). La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje. Buenos Aires: Edicial.

Kerbrat-Orecchioni, C. (1986). "Nouvelle Communication et Analyse conversationnelle" en Langue Françoise 70.

López, M. (2007). "El diálogo en la enseñanza del proyecto gráfico: simetría y complemen-tariedad". En Symmetry: Art and Science, (Journal of the international Society for the Interdisciplinary Study of Simmetry), ISSN 0865-4824, año 2007, 2-4, págs. 322-325.

Maillo Puente, L. (2015). "Desarrollo de competencias del docente del taller de diseño gráfico mediante la reflexión y acción". En SI+TER, Investigaciones territoriales: experiencias y miradas. Buenos Aires: Publicaciones digitales SIFADU / Guillermo Rodríguez y Gabriela Sorda Editores, págs. 175-186, ISBN 978-950-29-1577-7. Disponible en http://www.fadu. uba.ar/post/821-220-actas-de-jornadas-anuales-ao-2015-si-ter

Perrenoud, P. (1994). Métier d' élvève et sens du travail scolare. Paris: ESF.

St Claire y Gilles, H. (1980). "The functions of no verbal signs in conversation". En The social and psychological contexts of language. Hillsdale, Nueva York: Eribaum.

Verón, E. (1985). "El análisis del 'Contrato de Lectura', un nuevo método para los estudios del posicionamiento de los soportes de los media". En Les Medias: Experiences, recherches actuelles, aplications. Paris: IREP.

Verón, E. (1993). "El tercer término". En La semiosis social.Barcelona: Gedisa.

Vygotsky, L. S. (1934). Thinking and speech. Nueva York: Plenum, 1987.

Vygotsky, L. S. (1934). Thougth and Language. Cambridge, Mass: M.I.T. Press, 1962.

Watzlawick, P.; Bavelas Beavin, J. y Jackson, Don D. (1967). Pragmatics of human commu-nication. Nueva York: W. W. Norton & Company. Traducción al español: Teoría de la comunicación humana. Interacciones, patologías y paradojas (1987). Barcelona: Herder.