Introducción

Numerosas investigaciones conforman el compilado de estudios realizados por distintas fuentes sobre la etnia Zenú, asentada en el departamento de Córdoba en Colombia. Tales estudios han sido enmarcados bajo los lineamientos de ciencias como la antropología, sociología, psicología (específicamente del trabajo), entre otras; lo que da cuenta de la complejidad que ha implicado aproximarse y analizar esta cultura. Puche Villadiego (ingeniero civil de profesión, pero antropólogo y sociólogo por convicción) aportó más de 200 investigaciones de la cultura Zenú, entre ellas, El gran imperio Zenú. Centro de ingenieros hidráulicos y orfebres de filigrana fina en la América prehispánica, que como ésta se encuentran otros estudios significativos dentro del análisis de antecedentes históricos, costumbres, tradiciones, religión, fiestas populares y producción artesanal que lo convierte en uno de los principales investigadores de las culturas cordobesas.

Dentro de las investigaciones que estudian las producciones artesanales, se abordan cuestiones descriptivas como las técnicas originarias, procesos productivos, la división del trabajo, etc., mientras que autores como Rotman (2007), sitúan la investigación de la producción artesanal dentro de un marco global, es decir analizando la introducción de los productos artesanales dentro del mercado capitalista. El énfasis de estos estudios se centra en los procesos que orientan a la producción, y no tanto los objetos artesanales (Rotman, 2007:41), asunto que constituye el foco de atención de este trabajo, siendo que a través del sombrero vueltiao, se pretende dilucidar un recorrido de las transformaciones de este objeto a nivel proyectual y productivo; enfatizando que, como todo objeto es producto del devenir de una producción, en este caso manual, que para no desaparecer, ha debido incursionar y responder a los parámetros y exigencias del sistema capitalista.

En este sentido, el propósito se centra en analizar el posicionamiento que ha adquirido esta artesanía, cuyas modificaciones, a lo largo de los años, han cobrado justificación no solo según aspectos sociales, económicos y ambientales que lo han forzado a convertirse en un producto semi-industrial, sino a otros de tipo sociocultural relacionados con conservar el valor de la tradición y el apoyo establecido a las comunidades indígenas originarias.

De este modo los ejes de la presente reflexión, se inician con el pasaje de las transformaciones productivas a partir de las valoraciones proyectuales de las artesanías en relación con el arte y el diseño. Allí, se estudian las divergencias y convergencias entre las partes desde la perspectiva de sus respectivos campos, no sin antes contextualizar el valor simbólico y cultural que este sombrero representa hasta hoy para Colombia. Luego, considerando que las piezas artesanales se siguen concibiendo bajo las técnicas tradicionales originarias gestadas por los zenúes, de igual manera han sido afectadas por los cambios del entorno al que pertenecen, y sus variaciones se fundamentan solo para dar respuesta a la irrupción de los tiempos posmodernos (Bauman, 2002). La primacía de los medios de comunicación, los avances tecnológicos y la instauración de un modelo de sociedad postradicional han condicionado a las producciones artesanales, enlazándolas a través de una red de problemas intricados o wicked problems (Irwin, 2012, 2014,2017), en el que se involucran cuestiones sociales, ambientales y económicas, siendo que las exigencias de estos contextos han venido poniendo en situación de riesgo la supervivencia de las comunidades indígenas, sus sistemas productivos, la circulación de sus productos (base de las economías regionales) y sus tradiciones base de la identidad de la región.

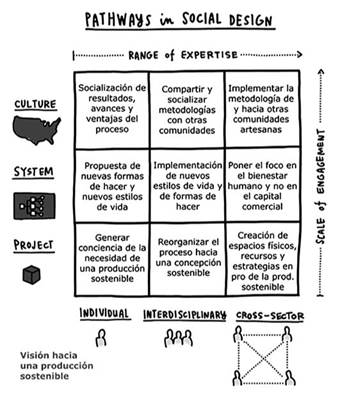

Estos núcleos problemáticos vienen implicando mayor exigencia y compromiso en el trabajo con la comunidad artesana, del que se deriva un planteamiento que centra al Diseño como recurso activo en la búsqueda de la innovación social, de este modo no solo se valida su acción proyectual de conceptualizar, crear, inspirar o reproducir objetos, sino que se evidencia al diseño en el rol de catalizador de procesos para el cambio social. Se describen también algunas de las estrategias ideadas por Instituciones de apoyo al sector artesanal que, junto con las iniciativas de Diseñadores y distintos Profesionales, vienen contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del pueblo Zenú.

El motivo de este análisis acerca de los cambios a nivel de proceso productivo de un producto artesanal específico, ayuda a comprender y a justificar cada una de sus modificaciones en un contexto histórico determinado, cuya influencia ha impactado en sus modos de producción y de significación. Desde esta perspectiva, el análisis de las transformaciones que ha tenido el sombrero vueltiao podría servir como guía para estudiar cualquier otro objeto artesanal bajo el enfoque de las distintas temáticas abordadas en este trabajo. De esta manera, se ha intentado estructurar un recorrido cronológico de sus modificaciones a través del tiempo, permitiendo conocer algunos de los parámetros que las motivaron en los inicios (premodernidad), luego en la etapa industrial (modernidad) y cuáles son aquellos que aún siguen modificándolo hasta la actualidad (posmodernidad).

A partir de este camino, y utilizando parte de las motivaciones temáticas que orientaron el trabajo de tesis de Maestría en Gestión de Diseño, de quién escribe1, y que guardan relación con este producto (sombrero vueltiao) y la etnia Zenú, se pretende abrir un espacio de reflexión que vincule algunas nociones aprendidas en relación con el Diseño para la Transición (Irwin et al, 2015) y cómo desde el diseño se pueden ofrecer soluciones vinculadas con la gestión que incidan sobre el sistema cultural, orientadas a promover cambios beneficiosos frente a la problemáticas que se describen en esta monografía.

El caso del Sombrero Vueltiao. La etnia Zenú y la colonización española

Los zenúes son el tercer grupo indígena más numeroso de Colombia (DANE, 20052). Están asentados principalmente en la región de las sabanas del Caribe colombiano entre los departamentos de Córdoba y Sucre, donde la mayor parte de la población vive en zonas rurales, como los municipios de San Andrés de Sotavento, Tuchín, Sampués, Chinú, Sincelejo, y Palmito (Ver Figura 1).

En el trabajo etnológico realizado por Jaramillo y Turbay, las autoras sostienen, a través de estudios históricos, que el territorio ancestral de los zenúes (siglo XVI) se encontraba dividido en tres grandes provincias: Finzenú, dedicada al tejido y la cestería; Panzenú, dedicada a la producción de alimentos; y Zenufana, dedicada a alfarería y orfebrería, las que mantenían un constante y vital intercambio económico (Jaramillo y Turbay, 2000). El poblamiento de esta parte del Caribe colombiano se inició hace más de 4.000 años. Los zenúes moldearon la que hasta ahora es una de las más antiguas cerámicas conocidas en América y combinaban la explotación de la pesca y la caza con la agricultura intensiva de tubérculos. Por otra parte, la orfebrería y la alfarería también formaban parte de sus actividades, registrando un destacado desarrollo, siendo muy reconocidos sus adornos hechos en oro fundido. La técnica semifiligrana fue el rasgo característico de la decoración de la orfebrería Zenú, por lo general sus adornos que representaban animales de su entorno y elementos de su propia cultura.

Las investigaciones arqueológicas realizadas por Plazas, Falchetti, Van Der Hammen y Botero (1988), revelaron que los antecesores de los indígenas zenúes, construyeron una red de canales durante 2000 años, que les permitió controlar el medio lacustre y ribereño de las zonas circundantes al río San Jorge (Plazas et.al, 1988: 55; (Larraín, 2000:2). El sistema de canales se mantuvo y fue reacondicionándose conforme el paso del tiempo, favoreciendo su distribución funcional a lo largo de grandes extensiones de terrenos habitados por las tribus. Esta tecnología de irrigación para el direccionamiento de las aguas propició cambios ambientales en el bajo río San Jorge, sin embargo, la mecánica de utilización y modificación de los recursos naturales se fundamentaba en la eficiencia, es decir, menos recursos para un mismo objetivo.

Los canales cortos conforman un sistema eficaz para habilitar grandes extensiones de terreno para la agricultura. Las aguas de creciente eran llevadas con rapidez a las zonas bajas a través de canales largos y frenadas por los canales cortos, aumentando así el depósito de sedimentos en las zanjas y obteniendo una reserva de humedad para el verano. Estos sedimentos, extraídos de las zanjas, colocados en la parte superior del camellón, actuaron como fertilizantes de los cultivos (Plazas et.al, 1988:73).

Esta modalidad de trabajo descripta se corresponde con el manejo sostenible de los recursos, debido a que aprovechaban la riqueza de la región y la fertilidad de los suelos optimizándolos para llevar a cabo sus actividades, sin agresión ni depredación. Tanto la orfebrería, la cerámica y la utilización de los canales de irrigación desaparecieron conforme se fue instaurando el régimen de la Corona Española. Según Berdugo Palma (2009), la primera expedición realizada por los españoles a los territorios Zenú fue comandada por Francisco de Becerra en el año de 1515, pero no fue entonces hasta la próxima expedición en 1534 donde, bajo la dirección de Pedro de Heredia, gobernador de Cartagena, se realizaron las insaciables búsquedas de oro y el saqueo constante de las sepulturas indígenas. El período colonial desencadenó graves consecuencias como el maltrato a los indígenas, el aumento de la tasa de mortalidad a causa de los trabajos pesados, el abandono de las tierras y la pronta escasez del oro (Berdugo, 2009:49). Estos sucesos produjeron una transformación del paisaje natural del territorio, por la utilización de otras técnicas de cultivo y la incineración de los montes para adecuar los terrenos para las actividades de agricultura de acuerdo a la nueva organización (Jaramillo y Turbay, 2000). En consecuencia, después de la conquista, los territorios cercanos a las ciudades tomadas por los españoles no solo habían sido asoladas y agredidas, sino que carecían de bosques por el crecimiento demográfico operado por los nuevos asentamientos.

Antes de la conquista española, los indígenas americanos sólo conocían el trabajo comunitario, sin explotadores ni explotados. La tierra y sus productos eran de todos. Con la Conquista todo cambió. Los nativos que no morían en la guerra eran maltratados y obligados a trabajar, sin importar que fueran mujeres o niños. Para esto el español organizó varia formas de trabajo. Primero se inventó la mita, luego la encomienda y, finalmente, ante la escasez de mano de obra, instituyó la peor de todas, la esclavitud, inicialmente de los nativos; luego, de los negros africanos (Berdugo, 2009: 54).

La llegada de los españoles alteró en primera instancia las circunstancias sociopolíticas de los zenúes, ya que tanto su organización como comunidad indígena y sus oficios fueron cambiados por otros impuestos por la Corona Española. Es así como la alfarería, la cerámica y la orfebrería fueron actividades sustituidas por la ganadería, la agricultura y la minería, que acarrearon no solo consecuencias a nivel ambiental como lo explican Jaramillo y Turbay (2000), sino profundos cambios en los modos de trabajo de los indígenas. De este modo, el saber hacer ancestral se tornó vulnerable ante la imposición del régimen europeo que propició que algunas destrezas y algunos oficios desaparecieran, otros se reemplazaran, y/o en el mejor de los casos, algunos otros se mantuvieran. En el caso de los zenúes, todos los objetos artesanales provenientes de la alfarería y la orfebrería desaparecieron por los constantes saqueos a las tumbas indígenas, quiénes por ritual fúnebre enterraban a sus familiares con algunas piezas de oro. Por otra parte, el trabajo de los cultivos, la ganadería, la pesca y la incorporación de la minería pasaron de ser labores asalariadas bajo el esquema de “la mita” o pago de salario, a labores impuestas bajo la modalidad de “la encomienda” en donde se le debía obediencia al encomendero, o bajo la modalidad de la esclavitud. El cultivo de maíz, según Puche Villadiego (1981), propició un progreso tecnológico en cuanto a los sistemas de cultivo, ya que además de los cambios en las técnicas de tala y manejo de los bosques, las cosechas requerían de utensilios para manipularlas, transportarlas y conservarlas, con lo que adoptaron nuevas fibras blandas y duras para la elaboración de cestos y canastos. Esto implicó nuevas variantes en los tejidos y en los utensilios que se usaban para la manipulación de los nuevos alimentos, por lo tanto fueron circunstancias que favorecieron el desarrollo de la tejeduría, oficio que aún permanece y representa, hasta la actualidad, la principal fuente de sustento del pueblo Zenú (Monserrate y Serano, 2016:6)3: “Las costumbres sufrieron sustantivas modificaciones y ellas fueron soportadas a cambio de los beneficios por la llegada del maíz” (Puche Villadiego, 1981: 34-38).

El compilado de actividades descritas conforman las habilidades técnicas de los zenúes antes de la llegada de los españoles, que no necesariamente se encuentran ligadas a una tecnología material sino a los conocimientos y procedimientos que ellos, como comunidad, empleaban para desarrollar sus tareas. La construcción de canales para la irrigación de agua, la alfarería, la orfebrería, la tejeduría y el manejo de los cultivos fueron conocimientos técnicos de los zenúes en la época precolonial que fueron invadidos por los procesos impuestos por los españoles, asunto que condujo cambios a nivel social, técnico, ambiental y cultural. Algunos serán analizados intentando reflexionar sobre las intervenciones sucedidas en su sistema sociotécnico.

El sombrero vueltiao, su nacimiento y significación cultural

Para Ortega y Gasset (1998), los motivos que han impulsado a los hombres en la creación de objetos han sido dos: el primero va dirigido a su utilidad o función para responder a una necesidad. Y el segundo se orienta a objetos de admiración con fines espirituales (Ortega y Gasset, 1998). En efecto, el sombrero vueltiao fue elaborado para cumplir con una función concreta: proteger la cabeza y el rostro de los campesinos de la intensidad solar, propia de los terrenos amplios y despejados de los cultivos de maíz. Su elaboración data más de 300 años, y en sus inicios su creación recae en las manos de las madres indígenas quiénes empezaron a tejer sombreros para sus hijos y esposos con un trenzado semejante a la de los canastos utilizados para la recolección del maíz con fibras extraídas de la planta Agave o mejor conocida como magüey, cuyas hojas son gruesas y resistentes. Luego, se adoptó la palma o caña flecha, cuyo nombre científico es Gyneryum Sagiitatum, la que debe ser pulida, asoleada, cocida, seleccionada y limpiada para ser apta en la fabricación del sombrero. En los comienzos, el sombrero tenía un diseño básico y monocolor, respondiendo a un fin útil (Ver Figura 2).

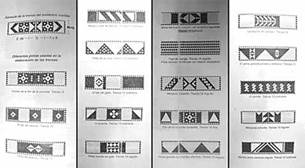

Sin embargo, con la implementación sobre las fibras, de procesos de teñido con recursos naturales, se logró dar contraste al diseño, y con ello la incorporación de las “pintas” a las trenzas que conforman el sombrero. Según se investigó el sombrero Zenú no es ninguna artesanía improvisada, ya que el diseño de cada “pinta” se debe a un trabajo de observación y de abstracción que realizaron los indígenas, resultado de un proceso histórico expresado en una habilidad artesanal. Los ríos que bañan sus tierras, el Cauca y el Sinú, están representados por la última trenza blanca y por la penúltima trenza en la que se mezclan tiras blancas y negras, respectivamente (Ver Figura 4). “Esta cultura ancestral, forjó en el trenzado su propio alfabeto de la memoria. Una historia graficada y contada del prodigio de los zenúes” (Tatis, 2013:6-7). Las “pintas” según los zenúes, son representaciones abstractas inspiradas en su entorno natural y en sucesos que han marcado la trayectoria de la comunidad, por ello cada pinta posee una fuerte carga simbólica para este pueblo del caribe colombiano (Ver Figura 3).

Con la inserción de las “pintas” surge la primera modificación del sombrero basandose en la exploración de elementos o características de su propia cultura, del ambiente, o incluso de las experiencias personales de sus hacedores. La flora, la fauna, la arquitectura, el vestuario, la gente, fueron fuentes de inspiración o “fuentes de diseño” que según Van Dommelen (1972) han sido válidas para estimular la creatividad del artesano. A esto Jorge Montaña (2010) lo denomina como “factor local” o “el estudio de las características propias de cada región (costumbres, cultura, clima, localización geográfica, etc.) para proyectar productos adecuados a esta realidad” (Montaña en Guzmán y García, 2010:42), que según el autor, una vez exaltados y trabajados los factores locales sobre los globales, generan un redescubrimiento que desemboca en sentimientos de orgullo y de pertenencia reconstruyendose en el producto artesanal su valor símbolo y en la comunidad un aumento gratificante de autoestima.

Es importante resaltar que el territorio Zenú goza de una ubicación estratégica ya que conecta el interior del país con el litoral, por lo tanto es y ha sido desde siempre una zona de mucha confluencia y tránsito que promovieron que la población fuese víctima de frecuentes ultrajes y despojos.

Debido a las formas de apropiación de la tierra derivada de las épocas coloniales y agravadas luego de las reformas de mediados del siglo XIX, las formas de apropiación monopólica y excluyente de la tierra se impusieron sobre esta estructura de la propiedad agraria, restringiendo el desarrollo de la mediana y la pequeña propiedad. Las grandes concesiones de tierras establecidas entre 1827 y 1931 y la expansión de las haciendas sobre los baldíos fueron generando un cerco sobre las tierras ocupadas por la pequeña y mediana propiedad. Limitadas por el agotamiento productivo, el crecimiento demográfico y los conflictos y ante las limitaciones del desarrollo económico del país, los campesinos debieron “saltar” dicho cerco e internarse en las colonizaciones más allá de las fronteras agrarias, […] empujados por la guerra y por las “leyes para el destierro (Fajardo, 2014:6-7).

Más recientemente Cepeda y Rojas hacen referencia a la región Caribe como uno de los focos de surgimiento de grupos armados ilegales o paramilitares, como parte de la herencia de este conflicto histórico, y que:

Se originaron por la iniciativa de hacendados, terratenientes, ganaderos y hasta políticos buscando defender sus intereses sobre la tierra. Sus crímenes, masacres, métodos de tortura sanguinarios, persecución, asesinatos selectivos e implantación de terror en las poblaciones de la región, contribuyeron para el desplazamiento forzado de muchas personas y para la desocupación de territorios estratégicos que sirvieron y sirven a la expansión agrícola y ganadera.

Es así como la reducción de sus tierras se tradujo en la reducción del trabajo en los cultivos, aumentando el índice de desocupación, de tiempo libre, y con ello se hizo imperativa la búsqueda de otras fuentes de sustento económico para los indígenas. Esta situación permitió que la tejeduría cobrara fuerza y se acentuaran las confluencias entre los artesanos, que entre sus reuniones de atardeceres intercambiaban saberes e ideas iniciando la observación y exploración de su propio territorio, donde descubrieron otros recursos como el barro y hojas de algunos árboles, en el logro de tintes naturales que se comportaban bien con la caña flecha.

El valor otorgado a las artesanías se debe a su modo de elaboración, producción y a la carga cultural inherente de cada pieza. En cada región rural de Colombia se realiza alguna actividad artesanal que viste de colores y texturas al país, considerando el oficio como una labor que resalta las diversas tradiciones. Dando por sentado que los objetos son el resultado de materias transformadas con manos y herramientas que, por su connotación, se identifican bajo el término de arte o bajo el término de artesanía (Bovisio,2002), alrededor de estos objetos se han generado discusiones, acerca de sus valoraciones proyectuales en relación con el arte y el diseño. Esta distinción se naturaliza debido a la construcción histórica, social y cultural que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, en aras de cimentar fundamentos distintivos entre las obras de arte y las artesanías. En efecto, hay una tradición jerárquica establecida entre las llamadas artes mayores y artes menores que proviene de la organización del marco institucional de las artes (Calvera, 2004), y cuya valoración ha incidido sobre las artesanías y la consecuente valoración del diseño, tal como sostiene Álvaro Zamora (1996) 5

Surge de la separación hecha por la crítica de arte en general entre lo “bello” y “lo útil”, por lo que todo este segundo gran apartado del arte (artes menores), al presentar claramente esta faceta de utilidad (pues casi todas su manifestaciones tienen su uso concreto, aparte de la belleza) fue considerado un arte inferior (Álvaro Zamora, 1996:283).

Resulta evidente que las artesanías han sido continuamente menos valorizadas lo que ha implicado que sus vías de comercialización como su precio también lo fueran, de modo que, mientras que para una obra de arte su precio se calcula entre varios motivos: a través del prestigio del artista, si éste aún vive, la oferta y demanda de coleccionistas, etc.; para las artesanías su precio se basa en su costo de producción relacionado con el material, tiempo de trabajo, calidad, acabados y exclusividad (Bovisio, 2002:22-23). María Alba Bovisio (2002), indaga las tensiones que se generan en estos espacios de difusión, contactos, exclusiones y contaminaciones que se confrontan en el aspecto productivo con posturas de varios autores expresadas entre los años 1970 y 1990, pero los trabaja bajo el concepto de campo social desarrollado por Bourdieu. Desde esta perspectiva la autora define la oposición arte/artesanía como una “construcción cultural emanada de las prácticas concretas que ponen en circulación realidades materiales e inmateriales” (Bovisio, 2002:15).

Su postura permite diferenciar las distintas manifestaciones como prácticas concretas de determinados campos, donde cada campo tendría una estructura relacional entre los distintos agentes e instituciones que actúan en la producción, distribución y consumo, sean del campo del “arte” o del “artesanal”. En este sentido, dentro del campo artesanal Zenú se han enmarcado distintos agentes, como artesanos, comerciantes e intermediarios (que actúan entre los dos primeros), y algunas instituciones como Artesanías de Colombia, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), que se convierten en garantes oficiales de la solución de las distintas problemáticas, sociales, culturales o productivas.

Retomando la postura de Bovisio (2002) que describe la dicotomía entre el arte/artesanía, se toma al sombrero vueltiao, como aquella realidad material producto de una práctica concreta realizada por los zenúes, que establece un eje central dentro del análisis de los objetos artesanales y su valoración de referencia vinculada al discurso o perspectiva de las artes. Es decir, la denominación del oficio artesanal como “arte menor” se torna difusa, ya que de ellas se construye sentidos de pertenencia e identidad, y más aún cuando algunas piezas artesanales, elaboradas por culturas indígenas son apreciadas y expuestas en museos como cualquier otra obra proveniente de las Bellas Artes. Según esta apreciación, García Canclini (1989) sostiene,

Se demostró que en las cerámicas, los tejidos y retablos populares se puede encontrar tanta creatividad formal, generación de significados originales y ocasional autonomía respecto de las funciones prácticas como en el arte culto. Este reconocimiento ha dado entrada a ciertos artesanos y artistas populares en museos y galerías (García Canclini, 1989: 226).

Para García Canclini (1989), tanto antropólogos como folkloristas, que conforman parte de los agentes o instituciones del campo artesanal, son los que exaltan la producción de la cultura indígena, y son ellos mismos quienes tienen la facultad de elevarlas a otras categorías. En palabras de Dickie (1997), “las obras de arte son arte como resultado de la posición que ocupan dentro de un marco o contexto institucional” (Dickie, 1997:17), por tanto, el mundo del arte6 no tiene un sentido acotado, por el contrario, comprende una variedad de participantes y estructuras sociales. Para Dickie (1997), un artista siempre produce su obra dentro de un marco o un campo que lo rige, aun cuando no tenga contacto directo con las instituciones que la conforman, pero si guarda relación con los demás actores semejante a él (otros artistas/artesanos). Además de ellos y el público, hay otros participantes complementarios que desempeñan roles fundamentales para que algo se catalogue como arte: por un lado, productores y directores de museos; y por otro, periodistas y críticos expertos en el tema. Por último, un grupo conformado por historiadores del arte, antropólogos, teóricos, etc. Todos estos actores constituyen el campo sea del arte o artesanal, pero son ellos quienes confluyen para determinar cuándo una pieza se puede catalogar o no como arte (Bourdieu, 2002).

En el caso del sombrero vueltiao ocurrió un hecho interesante en relación a su significado. Antes del 8 de septiembre de 2004 (día que fue proclamado como símbolo cultural de la nación colombiana, Ley 908 decretada por el Congreso de la República, siendo el presidente del Senado, Germán Vargas Lleras) era asociado con la campesinidad ya que lo portaban personas propias de las zonas rurales como indígenas y campesinos quiénes lo llamaban sombrero indiano o sombrero de vueltas (25 de abril, 2016. Diario Universia). Después de su proclamación, el sombrero adquirió una nueva significación, ya que pasó de ser un objeto campesino a ser denominado símbolo cultural. Para el siglo XX el uso del sombrero vueltiao era común en fiestas populares, en el Carnaval de Barranquilla y en las corralejas, e incluso había sido incluido como parte del atuendo de los cumbiamberos, sin embargo, su categorización como símbolo cultural se debió a las consideraciones realizadas por agentes e instituciones pertenecientes al campo artesanal Zenú, quienes obtuvieron las facultades para elevarlo a la categoría de símbolo cultural nacional.

Campi (2004) sostiene que las distinciones o consideraciones artísticas de una cosa no sólo se deben a la actividad creadora, sino que depende en gran medida a la aceptación sociocultural que ésta alcance dentro de los actores del campo. En definitiva, el sombrero Zenú al representar una identidad de un país, posee desde los tiempos de su creación, cobrada aceptación por parte de sus habitantes, ya que este objeto artesanal habla de su pueblo, ya que lleva consigo la representación de una geografía, una cultura y una historia. Una geografía, porque fue concebido en los valles del río Sinú entre los departamentos de Córdoba y Sucre, que considera a su territorio ancestral como simple soporte estático de recursos naturales para su elaboración. Una cultura, donde todas las costumbres, tradiciones y técnicas ancestrales se traspasan manualmente en su fabricación. Y una historia, donde todo campesino, indígena, y colombiano ha portado sobre su cabeza el sombrero, significando toda una compilación de acontecimientos históricos. El sombrero vueltiao sigue presente en las distintas protestas políticas actuales, que se realizan en las ciudades principales del país, donde si bien las personas llevan banderas y símbolos patrios, también llevan su sombrero como parte de su identidad. Estas características de inspiración tradicional enmarcan al sombrero dentro de una comunidad específica que plasma su idiosincracia, sus técnicas ancestrales y tradicionales en cada artesanía.

Estas virtudes han otorgado al oficio artesanal Zenú la responsabilidad del repertorio de elementos de identificación y representación nacional frente a los demás países del mundo. Es decir, la adquisición de conocimientos a través de un objeto que revela, un territorio, una historia y una cultura que va más allá de la que ya se conoce.

El sombrero Vueltiao. Artesanía y Diseño

Para el siglo XVII, los oficios como la ebanistería, la cerámica, la tejeduría, etc. (llamadas artes menores) estaban muy desarrolladas y ofrecían productos con excelentes acabados y calidad. El buen nivel de estos objetos frutos del devenir de estos saberes, forjaron las bases para que en la segunda mitad del siglo XVIII, la técnica se transformara en tecnología, hecho que abrió las puertas hacia la revolución industrial en Inglaterra. A partir de allí el auge de la producción en serie no se hizo esperar, pero no fue entonces hasta la Gran Exposición Internacional (The Great Exhibition of the Works of lndustry of all Nations) realizada en 1851 en Londres, dónde se generaron cuestionamientos acerca del diseño de estos productos (Gay, 2007:33), las que dieron lugar a las incipientes disciplinas del Diseño Gráfico, Industrial, de Interiores, de indumentaria, etc. que cobraron cada vez mayor fuerza con el pasar de los años.

La revolución industrial fue un hecho que marcó un precedente en los modos de producción, se aumentó la cantidad de productos en menores tiempos de fabricación ya que se simplificaron las tareas complejas y detallistas propias de las artes menores, en procesos más simples y económicos, derivándose en un profundo cambio social y económico para todas aquellas personas que desempeñaran un oficio (Ricard en Calvera, 2004:90). Esta modificación de la mano de la tecnología fue un cambio socio-técnico ya que siguiendo las ideas de Roca (2011), alteró los modos de aprender, producir y organizarse como sociedad, un cambio que tuvo consecuencias relevantes en los modelos sociales.

Para el caso de las producciones artesanales indígenas, los efectos de este cambio sociotécnico se reflejaron de manera paulatina dentro de sus procesos productivos, ya que sus intereses, en un principio, se enfocaban en elaborar productos para autoconsumo y utilitarios para realizar sus labores, no obstante, tales intereses se hacían cada vez más semejantes a los establecidos por el mercado, pero al ser producciones elaboradas manualmente, no tenían competencia alguna (en costo) frente a una producción en serie.

Sobre el contexto de cotidianidad y la utilidad como pretexto inventivo de las artesanías, se cimientan las bases de lo que sería el papel del diseño en la era industrial, determinando los parámetros productivos y de estética a través de los lineamientos del good design. Esto marcó pautas de diseño enmarcadas dentro del racionalismo: la forma sigue a la función: “Un producto bien diseñado es aquel cuyas formas tiene una coherencia integradora en que nada les sobra ni les falta para cumplir la función asignada” (Ricard en Calvera, 2004:

Por su parte, Munari en la década del 70 veía al diseño industrial, específicamente, como una disciplina proyectual alejada del hecho del arte:

El diseñador, en cambio, no se dedica a piezas únicas ni tiene categorías artísticas en las que catalogar su producción. Para el diseñador no existen el arte puro y el arte aplicado. Cualquier problema, tanto si se trata de proyectar un vaso como un edificio residencial, tiene la misma importancia. El diseñador no tiene una visión personal del mundo, en sentido artístico, sino un método para afrontar los diversos problemas del proyectismo (Munari en Calvera, 2004:40).

Ambas apreciaciones, tanto la de Munari como la de Ricard, representantes históricos y de prestigio dentro del campo del diseño, se enmarcan dentro de la clasificación orientativa que distingue Calvera (2004) acerca de los diseñadores que conciben al diseño distinto del arte y que se inscriben como pertenecientes a la época fundacional de la disciplina del Diseño, evidenciando las pautas que se dictaminaron en el origen e interior del campo en su definición desde la mirada más tradicional.

Siguiendo estas definiciones si el campo artesanal, está atravesado por la utilidad en un contexto cotidiano y en el campo del diseño está la funcionalidad dentro de un contexto industrial, entonces, cabe preguntarse ¿cómo se ha realizado el pasaje de las artesanías, específicamente aquellas elaboradas por las comunidades indígenas hacia el campo del diseño, una vez instalada la revolución industrial? Sin duda ha tenido que pasar mucho tiempo para que las miradas provenientes del Diseño y los diseñadores entraran a apoyar a los grupos étnicos productores de artesanías. Es posible que esta convergencia se haya dado por dos razones: la primera, porque en el Diseño es necesaria la incorporación de pautas y prácticas relativas a la responsabilidad social y cultural como varios campos del diseño emergente vienen amplificando (Diseño para la transición, Irwin et al, 2015); y la segunda de acuerdo explica Anna Calvera, por la conversión de lo culturalmente “bello” en una estrategia económica (Calvera, 2004:24).

Chiapponi (1999) sostiene que la función principal del diseño es la proyección y la planificación de objetos materiales. Sin embargo, ésta profesión no puede olvidarse de su pertenencia a un mundo más amplio, que es parte de un contexto en cambio permanente. De allí la importancia de analizar “la situación actual, en la que profundas transformaciones tecnológicas, sociales, económicas, culturales y ambientales hacen necesaria una reflexión total acerca de la cultura material contemporánea” (Chiapponi, 1999: 10). De esta definición se deduce que el diseño tiene el mérito de ser flexible, adaptable en el tiempo y en contextos. Por tanto, no se puede categorizar a la profesión sólo por su capacidad de proyectar y planificar un determinado producto, también debe asumir que tiene la función y responsabilidad de integrar múltiples factores mutuamente interactuantes. Tal como expresa el Diseño para la Transición se hace necesaria la comprensión de la dinámica social en relación con el producto de diseño y para ello es necesario un diseño que actúe desde una mentalidad transdisciplinaria, es decir que esté

Informado del conocimiento que proviene del exterior del diseño: la ciencia, la filosofía, la psicología, la ciencias sociales, la antropología y las humanidades, etc. con el fin de obtener una comprensión más profunda de cómo diseñar para el cambio de transición en los sistemas complejos (Irwin, et al,2015).

Es por ello, que el diseñador involucrado en el proceso de desarrollo, debe contar con el apoyo de todos los actores implicados (artesanos, entidades gubernamentales, organizaciones, etc.) para propiciar diálogos constantes, fortalecer los canales de comunicación entre ellos con el fin de obtener un conocimiento certero y profundo del diagnóstico de situación y de las gestiones que conduzcan a los objetivos planificados. Según esta noción, se podría considerar al Diseño como un recurso fundamental en el proceso de inserción de los productos artesanales, siendo que debe existir un proceso bilateral en las formas de hacer diseño, donde predomine el trabajo grupal entre diseñador/artesano, y que además, los aportes del diseño a la producción artesanal, a nivel de planificación, proyección y organización, deben contemplar la discusión y propuestas de todos los agentes que conforman el grupo de trabajo (diseñadores, artesanos, instituciones, etc.) Mora (1974) sostiene que:

El diseño que viene de arriba hacia abajo tiene excelentes repercusiones: mejores ventas, mejor fuente de trabajo y más refinado gusto. Beneficia indiscutiblemente a la artesanía. El diseño que viene de abajo hacia arriba, el que es producido por cualquier persona que después de un entrenamiento ha sentido liberada su capacidad de expresión, beneficia más al artesano, que se sentirá entonces más realizado, en la medida que haya podido expresar más cabalmente sus concepciones. Así, con la enseñanza del diseño, el artesano no sólo podrá vender más y mejor, sino que estará menos angustiado, y más satisfecho con su obra. Se habrá logrado una verdadera terapéutica social que los alivie de innumerables tensiones psicológicas (Mora, 1974: 57).

Esta perspectiva plantea dos iniciativas de cómo se puede implementar el diseño: una mediante la asesoría, que la autora define como el “diseño que viene de arriba hacia abajo”, y la otra mediante la enseñanza del diseño o “el diseño que viene de abajo hacia arriba”. En ambos esquemas se hace imperativa una vinculación que parte desde la acción del diseño, visto como herramienta estratégica para mejorar el nivel de los productos artesanales mediante una iniciación o capacitación del artesano por parte de diseñadores, para que puedan desarrollar más y mejores habilidades y así acceder a una mayor autonomía en la elaboración de sus productos. Generalmente, estos trabajos se realizan bajo esquemas de módulos o talleres de diseño organizados por un equipo de profesionales conformado por diseñadores industriales y asesores de diseño, cuyo objetivo estratégico es posicionar a las artesanías en el mercado.

Para Chiapponi (1999) el campo de aplicación del diseño industrial si bien es vinculado generalmente con la manufactura de objetos producidos industrialmente, también mantiene relaciones con otras disciplinas proyectuales, como la ingeniería, y con otros campos de actividades afines, como la actividad artesanal (Chiapponi, 1999:17). En este sentido, se describe un trabajo donde interactúan personas (artesanos y diseñadores) que se valen de distintos medios para el desarrollo del sector artesanal. Estas iniciativas basadas en las nociones de los cambios de los sistemas sociotécnicos proponen distintas maneras de lograr la optimización conjunta basándose en un desarrollo organizacional que reconoce las relaciones complejas entre elementos sociales y técnicos que conducen a la productividad y bienestar (Wikipedia, recuperado el 18 de junio de 2017).

La relación del diseño con la actividad artesanal se puede considerar en parte competitiva y en parte cooperativa. La parte competitiva se circunscribe a la disputa histórica entre dos sistemas productivos: el industrial y el artesanal (Chiapponi, 1999:18). Anteriormente se exponía el vínculo directo al que se asocia la profesión con los objetos manufacturados industrialmente, el que lógicamente difiere con la concepción artesanal, pero más allá de eso, la divergencia radica en la división del trabajo del sistema de producción industrial. A diferencia del artesano, el diseñador industrial no finaliza él solo todo el proceso productivo, pero sí puede, y ésta sería la parte cooperativa de la relación, participar y apoyar la concepción y proyección de productos artesanales (Chiapponi: 1999: 18), aptitudes que aún no están fortalecidas en el artesanado y levemente esbozadas desde el diseño y las instituciones.

El diseñador industrial Rafael Barreto, miembro del equipo del Laboratorio de Diseño de Córdoba (Colombia), argumenta sobre la importancia del trabajo en conjunto con el artesano y cómo el diseño puede potenciar sus capacidades,

Ellos [los artesanos] se dan cuenta que sí les hace falta un acompañamiento en cuanto a diseño porque tienen una producción artesanal, en unos casos muy anticuada, pero es una producción al fin y al cabo… Y los conocimientos de uno como diseñador les ayuda a potenciar o impulsar ciertos puntos en los cuales ellos fallan (R. Barreto, extraído de una comunicación personal, el 30 de julio de 2016).

Este es un aspecto que destaca que el diseño puede ofrecer un diferencial a partir de la enseñanza y continua investigación de los materiales para la creación de nuevas artesanías de excelente calidad. También se ha hecho énfasis en lo fundamental que es mantener a los productos artesanales en constante renovación y evolución, de acuerdo al dinamismo cultural en que se encuentren. Sin embargo, no dejan de ser apreciaciones que se enmarcan dentro de un nivel proyectual, técnico y productivo.

Barrera y Quiñones (2006), desde su experiencia profesional y como diseñadoras industriales del grupo investigativo Diseño Socio-Cultural del departamento de Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, puntualizan el lado positivo y negativo de la intervención del Diseño dentro de la producción artesanal colombiana. Las autoras, manifiestan que la implementación del Diseño en la producción artesanal ha logrado potenciar el reconocimiento de la diversidad de producción artesanal del país, y que su plataforma de conocimiento ha aportado a la organización, diversificación y mejoramiento de los aspectos técnico-productivos del artesanado. Dentro de los puntos negativos, las autoras argumentan la falta de conocimiento del equipo de trabajo sobre la comunidad con la que les ha tocado trabajar e intervenir. Sostienen que dentro de los programas que lanza el gobierno para potenciar el sector artesanal no cuentan con estrategias integrales que direccionen los productos al mercado nacional e internacional, por lo tanto se hace más difícil para los artesanos acceder a ellos. En definitiva, cada una estas falencias identificadas excede al nivel técnico, proyectual y productivo en los que de momento trabaja normalmente un diseñador, esto indica que el análisis y el trabajo de los profesionales del Diseño deberían ser amplificados, para poder acceder a la gestión de aquellas problemáticas que resultan ser más complejas, con el fin de encontrar estrategias que conduzcan a soluciones concretas y precisas.

Particularmente la intervención y el trabajo del diseño con los artesanos Zenú se contemplaron desde una iniciativa a nivel nacional en apoyo al sector artesanal del país, bajo la gestión de Artesanías de Colombia, entidad gubernamental adscripta al Ministerio de Industria y Comercio, y al Ministerio de Turismo, cuya misión es contribuir al progreso del sector mediante el mejoramiento tecnológico, la investigación, el desarrollo de productos y la capacitación del recurso humano para impulsar la comercialización de artesanías (Fries, 2015:3). Desde sus comienzos en 1970, sus iniciativas fueron un tanto experimentales mientras se adquiría el conocimiento y el manejo del rubro. Luego de cinco décadas, algunas de estas intervenciones, con un grado mayor de madurez adquirida por la experiencia, continúan presentando estrategias o propuestas que se desvían de las problemáticas y/o necesidades de la comunidad. Como una de estas divergencias o falta de comunicación presente entre las partes (diseñador o institución/ artesano) que encabeza los listados de estos inconvenientes se encuentran la definición de los distintos programas de capacitación que se ofrecen a los indígenas y el alto índice de ausentismo una vez inscriptos. Isaac García como artesano Zenú y Rafael Barreto como diseñador que trabaja con los artesanos, exponen desde su posición distintos puntos de vista:

[…]se disponen de unos enlaces en los departamentos que son responsables de las artesanías en ese departamento, y ese enlace se encarga de hacer un diagnóstico general sobre todo el tema artesanal en el territorio donde se identifican oficios, y todo lo referente a la artesanía y su estado actual a nivel social, municipal; en fin todo esto, y se plantea un proyecto. Es un tema de apoyo con las alcaldías y con todo esto, porque son todos ellos lo que hacen el puente con la comunidad, los que ayudan a gestionar todos estos espacios para que se pueda dar el taller o dar el proyecto en ese municipio. […] Ese diagnóstico lo hace un diseñador, que los enlaces son también diseñadores y lo hacen con un coordinador, monitor o gestor; ya eso depende de un tema de contratación de la profesión que tenga, pero siempre se apoyan en las comunidades, en las alcaldías, secretarías de cultura, todo eso como para hacer la gestión en un principio, entonces ellos como que ya tienen un equipo que vienen trabajando años con ellos y que poseen mucha información al respecto (Rafael Barreto, extraído de una comunicación personal, 30 de julio de 2016).

Por su parte, Isaac García considera que las intervenciones a través de estos programas de capacitación realizados por Artesanías de Colombia son buenas, sin embargo manifiesta que se debe escuchar las necesidades expuestas por los mismos artesanos para plantear programas o estrategias que los intervengan.

Lo considero desde el punto de vista bueno, relativamente hablando. Bueno porque listo, ellos se interesan por nuestras necesidades, pero ¿qué pasa?, no son las necesidades socializadas o extraídas por nosotros los artesanos. Por el contrario, ellos son los que dicen qué curso dictar, por ejemplo, este año es de materia prima. Entonces ese no es el tema. El tema es que ellos se puedan reunir con los artesanos, y preguntarnos: muchachos, ¿Cuáles son las dificultades que ustedes tienen?, ¿Cuáles son las actividades o proyectos que les interesaría trabajar? Ósea ellos establecen la metodología de trabajo en el área que ellos escojan. Digamos que no es socializada, ni toman la consideración de los artesanos (I. García, extraído de una comunicación personal, 04 de junio de 2016).

Además se suma el alto nivel de ausentismo de los artesanos en asistir a las clases de capacitación,

Existe mucho apoyo pero el artesano es un poco reacio para asumir esa capacitación o ese conocimiento. Al momento de beneficiarse, por ejemplo, si vamos abrir un curso de nuevas técnicas de diseño e innovación de producto, los primeros dos días hay 100 artesanos, pero al final a la tercera, cuarta o quinta sesión ya van abandonando el curso. No se les nota aquel interés de querer avanzar técnicamente con el conocimiento, con ayudas profesionales, sino que se casaron con la técnica de ellos y así quieren ir desempeñándose (Isaac García, extraído de una comunicación personal, el 04 de junio de 2016).

Rafael Barreto, como diseñador, sostiene que es de vital importancia la manera en cómo se realiza el acercamiento al artesano,

Todo está en la manera en que se dicten los cursos, los medios que utilices para dictar esos cursos, la actitud con que tú llegas para dictar esos cursos, o sea, como eso no es una camisa de fuerza para nadie, va el que quiera, pero de todas forma nosotros tenemos una meta de beneficiarios que tenemos que cumplir, entonces también está en uno cautivarlos y motivarlos.[…] En un principio, tú tienes que acercarte a la comunidad más como visita de campo, proponer, ir casa por casa e ir a los talleres y [decir], mire mi nombre es tal, yo vengo de Artesanía de Colombia, estamos empezando un proceso, todo una “cháchara”, invitándolos al proyecto y ya en reuniones y consenso con la comunidad se establece un día, se establece un horario. En esos casos también recurrimos a secretarías de cultura para que nos puedan apoyar para ver si nos facilitan un espacio y que no presten un salón o un aula y poner punto de reuniones (Rafael Barreto, extraído de una comunicación personal, 30 de julio de 2016).

Tanto el acercamiento a la comunidad como mantener la motivación de los artesanos en finalizar los cursos de capacitación, son desafíos que debe superar un diseñador desarrollando habilidades y aptitudes que sólo se adquieren visitando y conociendo al territorio que se pretende intervenir. En virtud de maximizar y mejorar el papel del Diseñador como recurso humano que apoya a una comunidad artesana específica, Barrera y Quiñones (2006) sostienen que se debe realizar un análisis bajo el enfoque de la comunidad, así las decisiones a tomar y su direccionamiento se deben perfilar conforme a sus intereses. Manifiestan que para lograr una aproximación hacia y con la participación de una determinada población indígena, se debe contar con un previo conocimiento del sistema que estructura a la comunidad, tanto en dimensiones generales como costumbres, religión, gastronomía, fiestas populares; y en dimensiones específicas como transformaciones de materia prima, elaboración de productos, técnica, herramientas, modos de trabajo, estándares de calidad, acabados, distribución de productos, ventas, exhibición etc. Por último, plantean algunos elementos para que los distintos actores: artesanos, diseñadores y otros profesionales que conforman el equipo de trabajo, se relacionen como pares humanos, es decir, puedan hacer confluir entre ellos saberes, conocimientos, opiniones y virtudes como puntos de vistas de igual relevancia. De esta manera, “se reconoce la dimensión del otro, hace ver la necesidad de validar la mirada del artesano y tener en consideración su opinión y capacidad de decisión sobre la enseñanza que requiere y la orientación que necesita” (Barrera y Quiñones, 2006: 35).

Las anteriores pautas son consideraciones que se deben tener en cuenta antes de realizar cualquier intervención a una comunidad indígena, ya que cualquier acción afectaría directamente a sus costumbres y sistemas de valores, y tendría mayor repercusión negativa si los actores a involucrarse las desconocen. Por ello, antes de entablar cualquier mecanismo de acción se hace imperativo analizar a priori la manera de resolver las problemáticas no desde la posición de manipular, irrumpir o cambiar sus hábitos, valores o costumbres, sino desde una intervención que contemple posibilidades de recuperación o preservación para que las soluciones o estrategias tengan mayor afinidad y congruencia con la idiosincrasia de la población.

Migrar hacia otro sistema de producción

Para Bustos (2009) “un sistema de producción es un método, un procedimiento que desarrolla una organización para transformar recursos en bienes y servicios” (Bustos, 2009:37), es decir, que si una organización desarrolla un sistema de producción, éste se concibe bajo una mezcla de interconexiones entre personas, tecnologías y su entorno; es decir se gesta en un sistema sociotécnico particular. La condición intrínseca de un sistema sociotécnico de interacción entre personas, permite la confluencia de elementos sociales y culturales. En este sentido, tales confluencias derivan en nexos o relaciones constructivas que incitan el dinamismo y el cambio. Para Jackson (1995) el concepto de cultura debe ser abordado bajo una condición dinámica que se encuentra inmersa en un sistema donde se implantan cambios, que al final afianzan su construcción social (Jackson, 1995:20).

Estas instancias no son ajenas a una producción artesanal, que aunque sea manual, se circunscribe dentro de un sistema de producción que lo establece un grupo de personas, que en su mayoría son artesanos: “La producción artesanal elabora objetos mediante la transformación de materias primas naturales básicas, a través de procesos de producción no industrial que involucran máquinas y herramientas simples con predominio del trabajo físico y mental” (Bustos, 2009:37).

Desde una perspectiva más antropológica, Jorge Fernández Chiti7 (2003), filósofo y antropólogo argentino, sostiene que la artesanía es el resultado de una

Actividad productiva y creativa de carácter plástico manual e inspiración tradicional; de concepción, confección y planificación seriada; que se materializa en objetos, obras o piezas que responden a una necesidad funcional o de uso cotidiano, decorativo, mágico, religioso, etc.; con un ingrediente estético o decorativo necesariamente presente; facturada en un taller doméstico o profesional reducido, sin procesos tercerizados; mediante técnicas manuales y no manuales pero nobles, genuinas y de control personal por parte del artesano; cuya producción es restringida y destinada a un mercado reducido, de ferias, o comercial pero conocido por el artesano (Fernández Chiti, 2003: 25).

Esta definición es muy completa ya que abarca a la artesanía desde su concepción, modos de producción, hasta su contexto comercial. Es aquí donde el Diseño como disciplina debe reflexionar y entender los lineamientos inherentes a cualquier producción artesanal, para incorporar a sus metodologías de gestión, acciones que respondan a la naturaleza de este oficio y a sus problemáticas.

A partir de la década del 70, Artesanías de Colombia inició este acompañamiento con una serie de propuestas que consistieron en hacer el intento de pasar los productos artesanales del marco de la utilidad y/o del autoconsumo a insertarlos dentro de la estructura del sistema capitalista. Las gestiones entre la etnia Zenú con esta Institución se iniciaron diez años después de 1960, década que Scatolini (2011) señala como el punto de inflexión a partir del que sucedieron una lista de varios sucesos históricos, económicos, políticos y religiosos que fueron forjando el pasaje de la modernidad a la posmodernidad. Estos acontecimientos se iniciaron en Europa y Estados Unidos, por ello en América Latina los cambios se reflejaron unas décadas después. De allí, que los 90’s es considerada como la década de consolidación del mundo globalizado donde “la sociedad posindustrial se identifica con la sociedad de servicios o tercerizada, telematizada, construyendo una sociedad totalmente informatizada” (Scatolini, 2011:342-343).

Volviendo al sombrero vueltiao las estrategias para la etnia Zenú se iniciaron, según Fries (2016) con la indagación y conocimiento de las posibilidades de manejo que ofrecía la caña flecha en conjunto con varias pruebas experimentales de teñido utilizando distintas especies de plantas de la región.

El primer acercamiento de diseño se realizó mediante la identificación de las posibilidades de la materia prima, y en la versatilidad técnica que brinda el proceso de costura, lo que incursionó en el desarrollo de accesorios personales, dentro de los que se destacaban bolsos, sombreros, pavas, etc., que han alcanzado buenos niveles de ventas en el mercado nacional con una propuesta de innovación importante en su momento. Años después el trabajo se centró, en la experimentación bidimensional y tridimensional con el material, lo que generó como resultado, nuevas propuestas en diferentes formatos, que ampliaron su línea de productos al área de mesa y decoración (tapetes, contenedores, individuales, centros de mesa, etc.). Ello generó un impacto positivo en los consumidores de artesanías (Fries, 2016: 7).

Parte de las ideas esbozadas en 1993 para instaurar el Laboratorio de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la pequeña empresa, estuvieron fundamentadas, en gran medida, en dos estrategias: innovación y mejoramiento tecnológico para la inclusión de la producción artesanal al mercado, y la investigación y desarrollo de productos (Barrera y Quiñones, 2006:54), cuya formulación se dirigía a “contribuir al desarrollo del sector artesanal colombiano, elevando la competitividad del mismo con calidad, a través de procesos integrados en desarrollo de productos con innovación dirigidos hacia el mercado” (Artesanías de Colombia, 1998:9) entendiendo que competitividad, calidad, innovación y mercado son conceptos que sitúan a la producción artesanal dentro de los marcos capitalistas (Benedetti, 2014:22).

En definitiva, esta misión definida por Artesanías de Colombia demuestra su intención de instaurar, desde la década del 90, una política de diseño cimentada dentro de los lineamientos propios de la disciplina, como son la innovación de productos y desarrollo de tecnologías perfiladas hacia el progreso del sector artesanal en Colombia. Sobre este objetivo cargado de concepciones propias de la época, Barrera y Quiñones (2006) se preguntan por

Las formas de representación y expresión propias de las culturas en relación con la necesidad de adecuar el producto a las exigencias del mercado. ¿Acaso el mercado cuando busca un producto artesanal no está buscando aquellas representaciones, expresiones y connotaciones culturales propias del productor?, ¿acaso el mercado para productos artesanales no está buscando un vínculo con aquello que es y que esencia simbólicamente estos objetos?, ¿acaso no hay una necesidad en el mercado por significados de mundos paralelos y diversos, un deseo por encontrar y relacionarse con los mundos del productor que se vehiculan en la artesanía? (Barrera y Quiñones, 2006:54-55)

Estos cuestionamientos incitan a reflexionar si realmente estos procesos de planificación racional, dirigidos a las producciones artesanales, que implica un viraje hacia lo innovador, lo competitivo y lo comercial son los mecanismos de intervención adecuados para trabajar con este tipo de sistemas productivos y comunidades. ¿Hasta qué punto la inclusión de la comunidad en el capitalismo ha afectado sus procesos sociotécnicos, y entre otros asuntos, qué tanto se diferencian o se asemejan, con los efectos históricos causados por la Conquista española? ¿son éstas estrategias de irrupción y manipulación?

Es preciso enfatizar que el planteamiento de estas preguntas no desvaloriza el trabajo de apoyo de Instituciones como Artesanías de Colombia en las comunidades artesanas, por el contrario se necesitan. Sin embargo, cabe destacar que este trabajo, más allá de categorizarlo como un proceso de acompañamiento o apoyo por parte de distintos profesionales a las comunidades, se debe contemplar como un proceso cuyas partes (artesanos/profesionales) se relacionan de manera simbiótica para la definición y consecución de visiones de largo plazo que favorezcan al campo en el que están incrustados. Dicho de otra manera, la concepción del desarrollo del proceso se debe contemplar considerando a los artesanos como pares iguales frente a los profesionales, ya que de ellos se desprenden todos los aportes técnicos y tecnológicos de base para empezar a trabajar, y que deben ser potenciados por la contraparte (asesores, expertos, profesionales), para lograr los propósitos establecidos. Asi Barrera y Quiñones (2006) consideran que,

Es fundamental tener presente los elementos culturales y la tradición. Desarrollar nuevas alternativas de uso desde la tradición necesariamente implica conocer e interactuar a profundidad con la comunidad productora y con lo que es y ha sido su artesanía, no solo conocer las técnicas o las materias primas del lugar (Barrera y Quiñones, 2006:59).

El trabajo con comunidades artesanas es un proceso complejo que se debe tratar con cuidado. La tarea de evaluación a priori de cada estrategia y planificación propuesta debe encontrar un punto de equilibrio donde se convenga que los conocimientos técnicos y las tecnologías que confluyan entre artesanos indígenas y profesionales se sumerjan en un ambiente constructivo y no de prevalencia de uno sobre el otro. Los aportes técnicos, los elementos culturales y de tradición provenientes de una población son aspectos que se deben conocer, entender y valorar para ser cuidados. El mayor desafío es saber protegerlos y potenciarlos conforme al dinamismo de estos tiempos, que como parte de la sociedad, las comunidades artesanas no son ajenas a ello.

Atender a los parámetros del mercado implicó cambios de naturaleza socio-técnica en los modos de producción, interacción y relación de la comunidad Zenú. Así lo destaca Alcida Ramos (1992) en su trabajo “El indio hiperreal”, donde realiza una reflexión acerca de las transformaciones generadas en la última década en materia de escena indigenista (Ramos, 1992:3). Para la autora, no es viable pretender que un grupo indígena no se construya conforme a la naturaleza de estos tiempos enmarcados en un contexto globalizador. Ellos como cualquier otra porción de la sociedad, se encuentran inmersos en los flujos de vaivén. Por esta razón es que ellos logran adaptarse y condicionan sus productos a tales lineamientos. No obstante, es preciso considerar que las facultades autónomas en la toma de decisiones, la tecnificación y/o profesionalización de conocimientos que caracterizan a algunos indígenas posmodernos, son atributos que no se pueden evaluar en términos de autenticidad sino comprendidas en congruencia con los contextos de la presente época. Como medios de información para el conocimiento de la nuevas tendencias, Oittana (2013) afirma que:

Las nuevas tecnologías y los modernos medios de comunicación producen una mediatización cada vez más profunda de la realidad, de la naturaleza, de la vida. Mediatización de la imagen, del sonido, de la experiencia íntegra, lo que abre a una situación de producción indefinida de signos. Baudrillard constata que la publicidad, la moda y los mass media constituyen el centro de irradiación de los signos (Oittana, 2013: 258).

En efecto, los artesanos zenúes recurren a las vías de comunicación, como la televisión, revistas y el internet, para informarse de las últimas tendencias e inspirarse de los modelos que ven en estos medios y replicarlos en sus diseños. Si bien las comunidades artesanas están integradas por personas, en su mayoría de bajos recursos, esto no impide que los medios masivos de comunicación y vías tecnológicas como internet lleguen a ellos, mayormente por que la distribución de estos servicios se ha vuelto más incluyente, y porque, la comunidad Zenú lucha por el ingreso al mercado artesanal y por permanecer en él, siendo que han condicionado los parámetros proyectuales y productivos de sus productos, llegando hasta el sombrero vueltiao; esto ha ocurrido también como parte de la seducción que la infinidad de imágenes presentes en la red y en los medios de comunicación y por la creencia masiva instalada a partir del ingreso y reproducción de los circuitos de moda. Esta situación, también permite iniciar algunas preguntas, con relación a lo que Oittana (2013) define basado en Baudrillard:

La importancia que la comunicación y la información han adquirido en nuestras sociedades ocasiona la conformación de un tipo de sociedad en la cual el flujo de signos disuelve toda linealidad, toda trascendencia. Baudrillard cree que esta pérdida de la trascendencia se evidencia en la disolución de la instancia referencial -valores, finalidades, significados (Oittana, 2013:259).

Barrera y Quiñones (2006) sostienen que la dinámica industrial ha sumergido a los artesanos en distintas situaciones que para ellos pueden ser desconocidas, a tal punto que algunas de sus propuestas difieren con las demandas que establece el mercado. Esto es, por supuesto, resultado de un desconocimiento acerca de quién quiere artesanías, cómo las consume, dónde las compra, por qué las adquieren; respuestas que, según las autoras, son determinantes de diseño. Citando a Hernán Lozano, quien participó en el Primer Seminario de diseño artesanal en Colombia, las autoras valoran que el diseño es:

Como un mecanismo de comunicación, de trabajo en equipo, en donde el conocedor de las nuevas determinantes de diseño, el diseñador de nuestra sociedad industrial y sólo él, las pueda comunicar al artesano, quien las pueda interpretar y conjugar con sus propias determinantes, para desarrollar el producto que quiere esa sociedad (Lozano en Barrera y Quiñones, 2006:36).

Tal comunicación o traducción que puede realizar un diseñador se materializa en la orientación a nivel de composición de estos productos artesanales. En consecuencia, existen algunos ejemplos de piezas artesanales, que en virtud de responder a los lineamientos del mercado, terminan por disolverse, perdiendo la trascendencia y significación construida a lo largo de los años. En este sentido, se hace necesario el apoyo del diseñador, ya que los artesanos se enfrentan con realidades complejas, como las derivadas de los escenarios del mercado local y global. Según las autoras, el diseñador debe comportarse como un puente comunicativo o de traducción entre el consumidor y el artesano (Barrera y Quiñones, 2006:37). Hoy en día el trabajo de las Instituciones que velan por el desarrollo artesanal en Colombia, se dedican a infundir en las comunidades artesanas el valor que tiene su técnica originaria presente en cualquiera de sus productos.

En definitiva, el acompañamiento de Artesanías de Colombia desde los años 70 a la etnia Zenú se ve reflejado en las modificaciones implementadas en el sombrero vueltiao, que han implicado distintas etapas, y presencia de estándares que se hacen visibles en el objeto como parte de estrategias comerciales. Es el caso de la incorporación del color negro en contraste al color natural de la fibra; luego, las “pintas” que le otorgan más carga y fuerza cultural a la pieza; más tarde, la eliminación de “las pegas” (Ver Figura 5) que evidenciaban el término de una trenza y el comienzo de la otra. Y por último, se ha perfeccionado la técnica de trenzado para la fabricación de los sombreros finos vueltiao (aquellos de 29 y 31 vueltas), que además de ser motivo de orgullo para su artesano por las habilidades requeridas para hacerlo, se convierte en un objeto de más calidad y mayor precio frente a los demás.

Esta distinción antes y ahora enmarca al sombrero vueltiao dentro del segundo grupo de connotaciones que Barthes (1993) denomina como connotaciones tecnológicas. En este grupo, el objeto se define como un elemento de consumo, por lo tanto debe ser fabricado bajo ciertas normativas y estándares de producción y calidad. Toda artesanía es un objeto de consumo, una mercancía, que si bien son fabricados manualmente, también son sometidos a procesos de estandarización y normativas de calidad a lo largo de su proceso productivo. Como ejemplo de estos parámetros de calidad, se encuentra el mejoramiento de las uniones de las trenzas que conforman al sombrero vueltiao. Anteriormente, era indistinto tener en cuenta los acabados del sombrero ya que su importancia radicaba en su utilidad (tiempos modernos), y se restaba importancia a la unión de las trenzas con el mismo color en el que se terminaba, por lo tanto se notaban las “pegas”. Sin embargo, luego de que esta pieza artesanal se perfiló hacia su inclusión dentro del mercado comercial en el que las exigencias de los productos son otras, estos detalles se fueron corrigiendo de manera que todo el sombrero se elabora partiendo de una misma trenza haciendo imperceptibles sus uniones (Ver Figura 6).

El sombrero creado sin uniones ha sido un cambio muy representativo para los zenúes, ya que evidencia el perfeccionamiento de su misma técnica. En entrevista, la artesana Luz Mila Suárez narra cómo este cambio en el sombrero se dio de manos de su padre.

El sombrero ha tenido una evolución, lo que el sombrero anteriormente era ya no lo es. […] Los ajustes han sido por ejemplo en que el sombrero se hacía anteriormente con un pegue que era para la parte de atrás y para la parte de adelante, pero los clientes decidieron que no se pegara más. […] Entonces mi papá que tomaba las decisiones, decidió que al sombrero tenían que quitarle el pegue […] y mire lo que ha quedado. Dijo, ¿de qué van a vivir los artesanos? voy a reestructurarlo (L. Suárez, extraído de una comunicación personal, 8 de agosto de 2016).

Esta innovación para su artesanía insignia se debe a que su atención estaba centrada en sus clientes. Además, es un cambio que se generó a partir de las distintas acciones que vino implementando Artesanías de Colombia en su región. Para 1998, año en que se estructuró el Manual de Diseño basado en la experiencia adquirida desde 1993 con el Laboratorio Colombiano de Diseño para la Artesanía y la Pequeña Empresa, se determinó el modo de intervención y de asesoría que se debía desarrollar, en dónde se hacía foco en la evaluación de los productos elaborados tradicionalmente en cuanto a su diseño, calidad y comercialización (Barrera y Quiñones, 2006:57). Esta política instaurada desde la década del 90 hasta estos tiempos ha perfilado la producción artesanal indígena hacia las exigencias del mercado, sin embargo, es preciso preguntarse si esta visión de posicionar las artesanías colombianas en el mercado local e internacional con la intención de adaptarlas a sus exigencias fue la mejor para todas las comunidades artesanas del país.

Particularmente en la etnia Zenú, los artesanos se aferraron a sus saberes ancestrales en el manejo de la caña flecha para poder subsistir. Es así como cada mejora efectuada sobre sus productos se fundamentan en condicionantes comerciales o de mercado, pero también se debe, en gran parte a la constante evolución que tienen estos objetos en las manos de largas generaciones de artesanos, como lo expresa Ricard, “En todo lo que va elaborando late un sordo proceso creativo, discreto, sin pretensiones, pero en marcha hacia la perfección. Cada reedición de lo mismo, aporta esas discretas mejoras que sólo la praxis y el uso enseñan” (Ricard en Calvera, 2004: 90).

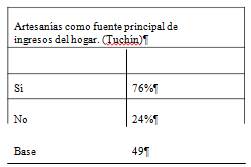

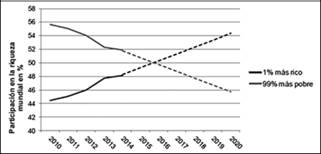

Fomento de la potencialidad económica de la artesanía

En Colombia, las estrategias descentralizadas para potenciar las capacidades locales y regionales de cada grupo étnico artesano del país fueron motivadas por una serie de orientaciones propuestas por entidades internacionales con el objetivo de lograr una mejor participación de las artesanías en el mercado, por ejemplo: en 1997 la Organización Mundial de Comercio (en adelante, OMC), propuso un conjunto de directrices para que los productos artesanales tengan una mejor participación en el mercado internacional. Tiempo después, en 2003, la Organización Internacional de Trabajo (en adelante, OIT), presentó diversas estrategias para fomentar el empleo rural no agrícola en países latinoamericanos. Y finalmente, la UNESCO en 2007, definió varias políticas culturales y promovió la realización de algunos proyectos enfocados hacia el desarrollo de la actividad artesanal, ya que según esta misma organización, el panorama artesanal es clave para el desarrollo económico de las naciones, ya que opera desde un marco local y con elementos particulares que pueden llegar a interesar a mercados distintos (Fries, 2016:1-2). Estas gestiones, como parte de procesos globalizadores, incidieron en el corte diferenciador entre lo moderno y lo posmoderno, afianzando así, junto con los medios, la circulación y el consumo, lo que según Bauman (2002) viene implicando el pasaje entre dos sociedades distintas: una sociedad de producción (moderna) hacia una sociedad de consumo (modernidad líquida o posmoderna). En la primera se resolvían básicamente necesidades reales, es decir los productos valían por su valor de uso y durabilidad, en cambio en la segunda, la circulación y el consumo de productos están basados por necesidades creadas, por deseos o anhelos, que se convierten en el motor de la producción posmoderna.

La “necesidad”, considerada por los economistas del siglo XIX el epítome de la “solidez” -inflexible, permanentemente circunscripta y finita-, fue descartada y reemplazada por el deseo, que era mucho más “fluido” y expandible […] Ahora el deseo le toca el turno de ser desechado. Ha dejado de ser útil: tras haber llevado la adicción del consumidor a su estado actual, ya no puede imponer el paso. Se necesita un estimulante más poderoso y sobre todo más versátil para mantener la demanda del consumidor en el mismo nivel de la oferta. El “anhelo” es ese reemplazo indispensable: completa la liberación del “principio del placer” (Bauman, 2002:81).

En la sociedad actual, los medios de comunicación, la publicidad y los circuitos de moda incitan, junto con la industria, al consumo, basados en la adopción de distintos estilos de vida. Las comunidades originarias, los artesanos y las artesanías quedan así ciertamente huérfanas de espacio comercial y quedan desplazadas por el sistema propuesto por el hiperconsumo.

Hoy, lo que da ganancias es la desenfrenada velocidad de circulación, reciclado, envejecimiento, descarte y reemplazo -no la durabilidad ni la duradera confiabilidad del producto-. En una notable inversión de la tradición de más de un milenio, los encumbrados y poderosos de hoy son quienes rechazan y evitan lo durable y celebran lo efímero, mientras los que ocupan el lugar más bajo -contra todo lo esperable- luchan desesperadamente para lograr que sus frágiles, vulnerables y efímeras posesiones duren más y les brinden servicios duraderos (Bauman, 2002:19).

Baudrillard sostiene que el cambio de un modelo a otro fue generado por el avance y la perfección de las técnicas de comunicación y percepción ocasionando alteraciones sociales y culturales (Baudrillard en Oittana, 2013:255). Para Roca (2011), estos cambios han sido relevantes en lo social, en lo cultural, en lo productivo, y en todos los ámbitos de la sociedad, porque la tecnología digital, posee características disruptivas respecto de las ya conocidas y que han marcado los distintos ciclos evolutivos de la historia. En este sentido “el hecho digital es la tecnología disruptiva en el sistema productivo. Después de esto, la manera de ser competitivo y ser eficaz no va a ser la misma” (Roca, 2011). Para el autor, cada vez que una tecnología modifica el sistema productivo, está provocando consecuencias relevantes sobre los modelos sociales donde los procesos deben ser rediseñados y profundamente transformados, y el caso de la tecnología digital, no solo ha modificado el sistema productivo, sino también el sistema de distribución, publicación y de negocio (Roca, 2011). Trasladando esta afirmación al contexto artesanal Zenú, la analogía se sostiene desde la migración hacia otro sistema productivo producto de la manipulación de intervenciones de actores e instituciones externas a la comunidad, y que representan un cambio disruptivo para los artesanos ya que debieron modificar su circuito para adaptarse al mundo capitalista. Ejemplo de ello son las modificaciones que se le han realizado al sombrero vueltiao, como la ampliación de la gama de colores que originalmente era de colores tierra a partir de los colorantes naturales. De este modo a través del uso de productos químicos y colorantes artificiales para desteñir y teñir de diferentes colores la fibra vegetal, la gama de colores naturales fue desplazada y considerablemente ampliada hacia una variedad de colores vivos, como el rojo, azul, amarillo, violeta, etc. hasta colores fluorescentes como el neón.

Figura 1. Territorio indígena Zenú (Tomado de http://famituchincordoba.blogspot.com.ar/). Figura 2. Sombrero Vueltiao monocolor (Tomado de https://lasombrereria.wordpress.com/tag/sombrero-vueltiao/). Figura 3. Algunas “pintas del sombrero vueltiao” (Tomado de http://artesaniasdecolombia.com.co/Portal AC/Movil/Publicacion.jsf?contenidoId=4149). Figura 4. Sombrero Vueltiao. Símbolo cultural de Colombia (Tomado de http://www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO52/images/vueltiaocolombia_000.jpg). Figura 5. Sombrero Vueltiao con “pegas”. Figura 6 . Sombrero Vueltiao sin “pegas” (Tomado de https:// pablobuitrago365.files.wordpress.com/2011/11/dsc_0816.jpg).

En las últimas décadas, la actividad artesanal ha ganado relevancia debido a que se ha fomentado la potencialidad económica de las artesanías. Es decir, bienes y saberes ligados a la identidad cultural de un grupo étnico son considerados como recursos para el desarrollo local. En consecuencia, la producción de objetos artesanales se concibe bajo fines turísticos comerciales, donde “la estrategia consiste en dinamizar procesos de desarrollo endógeno a partir de los atributos culturales que otorgan una identidad definida y particular a un grupo” (Benedetti, 2014:18). De manera complementaria, Jaramillo (2007) exalta la progresiva ampliación de los criterios culturales y económicos alrededor de las artesanías, en la medida en que esta actividad ha permitido concebir un modelo productivo dentro de una cadena de consumo.

Estas concepciones parecen estar sujetas a las nociones de la industria cultural, que según Adorno (1988), los objetos en tanto productos generados por la producción en masa, son percibidos por su valor comercial (mercancías, intercambio) que por su característica o valor distintivo.

Con el uso de técnicas de reproducción en serie estos bienes sufren una modificación para adecuarlos al consumo masivo, la marca más notoria es la estandarización. El poder de la industria cultural es tal que ya no necesita del valor social del arte para atribuírselo a sus productos, se los presenta directamente como una mercancía que promete diversión (Bertucci, 2013:4).

Las artesanías se han abierto al mercado, convirtiéndose en elementos de representación y adquiriendo un posicionamiento como marca de un país o una región determinada. Para el 2003, se establecen los Centros de Diseño de Artesanías de Colombia que se definen como:

Proyectos estratégicos que hacen parte del Proyecto Nacional Laboratorio Colombiano de Diseño para la Artesanía y la Pequeña Empresa, en que se busca integrar el sector productivo artesanal y la pequeña empresa a los procesos de desarrollo económico y social, mediante la introducción del componente de diseño para la innovación de productos, el perfeccionamiento de la calidad y la competitividad de los mismos, con el fin de adecuar la oferta de productos a la demanda del mercado nacional e internacional; hace énfasis en conocimientos científicos-tecnológicos, dirigidos al artesano y su actividad dentro de la proyección al nuevo siglo (Artesanías de Colombia en Barrera y Quiñones,2006: 58).

Es claro que el enfoque de este propósito se perfila hacia la adaptación de las artesanías a las demandas del mercado, lo inquietante es que en estas concepciones prevalece más las preocupaciones por la afinidad con el mercado que los valores de identidad, la carga cultural y tradicional inherente de este tipo de productos.

“Esto permite reflexionar en que esta propuesta no considera un diálogo de saberes entre el diseñador y el artesano, al contrario, se privilegian los conocimientos científicos tecnológicos sobre otras formas de conocimiento” (Barrera y Quiñones, 2006:58).

Si bien la dimensión cultural de un pueblo es considerada como aspecto fundamental para el desarrollo local, las nociones de identidad cultural y patrimonio, en muchas ocasiones, son relegadas por dimensiones mercantiles o de comercialización, siendo que sus elementos distintivos o de diferenciación se perfilen hacia una estrategia económica. Calvera lo expresa de esta forma,

La dinámica social y económica por el simple hecho de que se ocupa de la configuración estética de las mercancías, sea éstas materiales o digitales, y, así, su modo de ser es visto como el vehículo para esa estrategia económica y de marketing que encuentra en el modo estético de aparecer su principal argumento de venta (Calvera, 2004:24).