Las personas son menos propensas a explotar a otra persona con quien han establecido fuertes lazos mediante el conocimiento profundo de lo que significan las piezas de arte para los artistas y sus comunidades. (ELIZABETH TUNSTALL)

Los países del tercer mundo tienen poca representación en el contexto del diseño mundial, en donde se suele tomar como referencia principalmente a Europa o Estados Unidos de Norteamérica (Tunstall, 2013); en este mismo sentido, haciendo una referencia especial a América Latina, Bonsiepe (1982) considera que el diseño del tercer mundo debe surgir en el tercer mundo.

Desde que la disciplina del diseño llegó como profesión a México, los diseñadores profesionales se han interesado en la creación de esos Otros objetos denominados 'artesanías', sin embargo, el diálogo entre productores rurales y urbanos pocas veces ha sido horizontal. La antropología también se ha interesado en la 'artesanía', especialmente en aquellas cosas con un alto valor simbólico, o que son utilizadas con fines rituales específicos, aunque incluso el mismo concepto continúa siendo difícil de definir.

Siguiendo a Tunstall (2013), quien ve a la antropología del diseño como un método descolonizador tanto para la antropología como para el diseño, aquí cabe preguntarse, ¿de qué manera se pueden entrelazar estas dos disciplinas al hacer participativo con comunidades rurales-indígenas de México?, ¿qué tipo de relaciones se pueden crear entre diseñadores y artesanos desde esta nueva perspectiva?.

Adicionalmente Ingold (2013) considera que se trata de disciplinas en las que se piensa haciendo, haciendo se obtiene conocimiento y se transforman vidas, ¿cómo se puede pensar haciendo desde el diseño participativo? y ¿de qué manera se obtiene conocimiento antropológico en el proceso?

Aunque difícilmente estas preguntas tienen una respuesta, aquí se muestra un estudio de caso en el que, partiendo de estos cuestionamientos, se buscan otras maneras de hacer, de relacionarse y de conocer. Para tal efecto se ha trabajado con la comunidad de Cuanajo, Michoacán, seleccionada por el reconocimiento que tiene en la región por su especialización en la elaboración de muebles de madera. Lo que aquí se presenta forma parte de los resultados obtenidos a través de más de tres años de trabajo de campo etnográfico y de diseño participativo en dicha comunidad (2015-2019).

Se utilizó un modelo que contiene cinco fases: en la primera los investigadores escucharon los deseos y necesidades del Otro diseñador, resultado de un trabajo de campo etnográfico prolongado; la segunda consistió en una reflexión sobre elementos identitarios de la comunidad; la tercera fue la planeación y ejecución de un producto audiovisual; durante la cuarta etapa se proyectó el producto en la fachada de la iglesia principal del pueblo; mientras que en la quinta se recibió retroalimentación por parte de algunas personas de la comunidad asistentes al evento, de los estudiantes universitarios involucrados, y se generaron una serie de reflexiones acerca de las relaciones que se produjeron en el proceso.

Cuanajo, Michoacán: Una comunidad purépecha productora de muebles de madera en proceso de transformación

Nosotros aquí somos carpinteros, artesanos y todo, pero nosotros no tenemos ningún baúl, nosotros no tenemos ni un cucharero en la cocina, nosotros no tenemos banquitos para sentarnos en las casas. Nosotros lo que hacemos es para vender. […]. AGUSTÍN GARCÍA y JOSÉ GARCÍA (comunicación personal, 2018)

Cuanajo es una comunidad de tradición purépecha de 4758 habitantes (Censo de Población y Vivienda, 2010) localizada en el municipio de Pátzcuaro, a corta distancia de la ciudad de Morelia, que es la capital del estado de Michoacán.

Para llegar es necesario desviarse de la carretera principal de Morelia a Pátzcuaro en un punto marcado por un anuncio espectacular que describe a la población como la ‘cuna del mueble de madera’. En ambos lados del camino hay tiendas de muebles de distintos tamaños y estilos, aunque en la comunidad también se elaboran textiles en telar de cintura y bordados. El paisaje de Cuanajo es boscoso y la población está rodeada por cerros, entre los que destaca el ‘de la Cantera’, fácil de distinguir por la cruz que tiene en la cima. Como en otras comunidades purépecha el cerro es un elemento importante en la identidad local, y en el caso específico de Cuanajo existen diversos mitos sobre este lugar, pero no es solo eso, sino que en el pasado era además el proveedor de materia prima, de madera.

Según el testimonio de sus pobladores, hasta 1963 la principal actividad económica era la agricultura, año en que llegó la luz al pueblo y por tanto, “se introdujeron los primeros talleres mecanizados para la fabricación de muebles” (Nuño 2015, p. 36). Los pobladores cuentan que antes ya se hacían objetos de este material, entre los que destacan las petacas y las sillas de tijera.

Cuín (2019) menciona que entre 1965 y 1967, a partir de un curso que impartió una institución gubernamental, se introdujo el mueble de madera grabado, técnica por el cual actualmente la comunidad es reconocida en la región.

Parece ser que estos factores fueron determinantes en las transformaciones del modo de hacer de Cuanajo, ya que aumentó considerablemente el número de personas que se dedican a este trabajo, y aunque esto benefició económicamente a la comunidad durante dos décadas, (Nuño 2015) tuvo como resultado un incremento de la explotación del bosque. Pero estos cambios trascendieron el modo de hacer y abarcaron otros contextos. Nuño (2015) señala como factores de transformación las políticas de estado por uniformizar, la educación escolarizada, la economía de mercado, la migración y los medios de comunicación.

Los textiles también han sufrido cambios. Según Jacobo (2019), cuando ella era niña abundaban los borregos en la población; entonces su abuela los trasquilaba, para luego lavar y cardar la lana, lo que implicaba que el proceso fuera mucho más “tardado”; hoy se compra la madeja de estambre en Pátzcuaro. Sin embargo, a diferencia del trabajo en madera, el modo de tejer no parece haber sufrido modificaciones significativas en lo que respecta a la técnica y a las herramientas, aunque si se han modificado algunos materiales y procesos.

Etapa 1: Los deseos y necesidades del Otro diseñador

Hace más de tres años se trabajó por primera vez en Cuanajo, entonces se involucró un grupo de estudiantes universitarios y se realizaron algunas propuestas de diseño basadas en una primer entrevista a un grupo de artesanos locales. Cuando se entregaron los resultados a los pobladores se observó que las ideas estaban basadas en la propia lógica de los diseñadores y que respondían a sus propia manera de vivir, de pensar, y por tanto, de diseñar. Entre otras cosas, se buscaba promover un determinado taller, cuando en las comunidades indígenas la comunalidad forma parte importante de la vida colectiva y por tanto, los artesanos proponían difundir la elaboración de muebles de Cuanajo en general y no de talleres específicos.

Lo que se busca de la antropología del diseño, a través de este proyecto, es encontrar otras maneras de diseñar en, desde, y para el tercer mundo. Como consecuencia, el tipo de investigación que se ha realizado a lo largo de más de tres años también se ha ido modificando. En efecto; mientras que los primeros proyectos surgían de una propuesta unilateral (es decir, las ideas venían solamente de la autora de este texto), los siguientes proyectos han surgido, cada vez más, del trabajo conjunto. La idea de realizar un video mapping para proyectarse en un edificio arquitectónico surgió del trabajo de campo precedente. Por un lado, este evento permitiría establecer un diálogo a través del diseño participativo y obtener conocimiento antropológico en el proceso; pero también respondía a la necesidad de los artesanos por promover que se valoren dentro y fuera de la comunidad los objetos que se elaboran localmente.

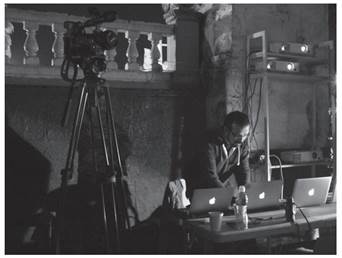

Un video mapping generalmente está compuesto por varias imágenes y sonidos que pueden proyectarse simultáneamente desde distintos cañones de video, o bien puede planearse como un producto lineal audiovisual. En este caso se consideró que la mejor opción sería la segunda debido a que, como se realizaría desde el diseño participativo, sería necesario utilizar técnicas en las que se contemplaran las habilidades de “no diseñadores” en el proceso. En México el diseño participativo se ha desarrollado principalmente en los campos de la arquitectura y el urbanismo. Una diferencia importante de este trabajo es que aunque está pensado para el espacio público, la intención no era modificarlo de manera permanente, sino integrarlo a una especie de actuación temporal. El edificio elegido formaría parte de una coreografía que interpretaría una pieza audiovisual durante un breve periodo, y luego volvería a su estado habitual.

Dado que algunos adultos y ancianos han expresado durante el trabajo de campo su preocupación por el poco interés que muestran los infantes por los objetos y por narraciones del pasado, se decidió que los principales creadores del video mapping fueran lo niños, aunque no sería exclusivo de este sector porque ellos debían representar al resto de la comunidad.

Finalmente este proyecto implicó la participación de cincuenta y dos individuos conformados de la siguiente manera: treinta y un personas originarias de Cuanajo (veintiún niños, ocho adultos y dos ancianos); dieciséis alumnos de la licenciatura en Arte y Diseño; y cinco profesores universitarios.

Etapa 2: Reflexión sobre elementos identitarios de la comunidad

El proceso de elaboración del audiovisual comenzó con un taller denominado ‘Memorias de mi comunidad’ de dos días de duración, al cual asistieron seis niños, cuatro jóvenes y tres adultos de Cuanajo; además de tres profesoras de la universidad. Este espacio sirvió para la reflexión y discusión colectiva sobre aquellos elementos que identifican a la población. El taller contemplaba una serie de dinámicas enfocadas a la discusión colectiva, la elaboración y la aplicación de entrevistas de los participantes del taller a otros pobladores, así como la creación de imágenes (plasmadas mediante el dibujo y la fotografía) que sirvieran como complemento a la oralidad.

Durante la discusión se pudieron distinguir cuatro ejes fundamentales en la reproducción de la identidad local:

1. La familia, que abarca tanto a las personas que habitan el pueblo como a quienes han emigrado.

Una de las dinámicas del taller consistía en mencionar a un miembro que fuera importante para los niños: algunos menores hicieron referencia a parientes que radican en Estados Unidos de América, de quienes reciben muestras de cariño y apoyo; otros aludieron a sus familiares más cercanos.

En contraste, la representación visual se centró en la familia nuclear: se dibujó en el campo rodeada de árboles y flores; y se capturó fotográficamente en la vivienda, principalmente en la cocina, que figura como el espacio de reunión que mejor representa a quienes lo habitan. Aunque es difícil hacer una interpretación final de estos datos, parece ser que los niños incluyen a los parientes que viven fuera de la comunidad en el concepto de familia, pero como les resulta difícil imaginar su contexto, la representación visual (que requiere de un mayor detalle) se hace en el espacio conocido.

2. Sobre los objetos que se elaboran en la comunidad hicieron referencia al mueble de madera (posiblemente porque ninguno de los participantes del taller es miembro de una familia que se dedique a la elaboración de textiles).

Las imágenes fotográficas muestran muebles en exhibición de una de las tiendas de la plaza y los dibujos coinciden con el mismo tipo de objetos: sillas, cómodas, libreros y un trastero. En ningún caso se describió o dibujó el proceso de elaboración, por lo que parece verse como el trabajo de Otros, de los padres o abuelos.

3. Tradiciones y costumbres. Para este apartado se hizo una larga lista que luego, mediante una discusión colectiva, se acortó. Fueron ubicados los eventos festivo-religiosos más representativos de la comunidad: Día de Muertos, Corpus Cristi, la fiesta patronal y una boda.

4. Los cerros que rodean el pueblo, que en otros momentos y contextos del trabajo de campo han sido descritos de manera reiterativa: en las narraciones de los ancianos aparecen a través de las relaciones de los ancestros de los actuales pobladores mantenían con el cerro en el más antes; para los adultos antes el cerro era el proveedor de la materia prima que servía para la elaboración de muebles de madera; en los dibujos de los niños figura como parte esencial del paisaje local, y en sus narraciones como espacio de esparcimiento.

El taller sirvió para crear los cimientos de las decisiones que se tomarían sobre el contenido y la forma del producto audiovisual que se proyectaría como video mapping arquitectónico. Finalmente se plasmaron estos resultados en un guión conformado por estos cuatro ejes:

Fuente: Elaboración propia

Etapa 3: Planeación y ejecución. Pensar haciendo juntos un audiovisual para proyectarlo como video mapping arquitectónico

Como se mencionó anteriormente, los adultos y ancianos habían manifestado en otras ocasiones su interés por promover entre los niños y jóvenes las tradiciones locales y este proyecto brindaba la oportunidad de conocer su visión sobre la comunidad, de ver a través de sus ojos. En este sentido se coincide con Calderón (2015) al considerar al niño una persona que conoce, reproduce y cambia su cultura porque forma parte de ella. Contemplar a los niños como principales creadores llevó a su vez a plantear técnicas inclusivas que les permitieran expresar sus ideas libremente, así que se decidió utilizar el dibujo, el collage y la animación híbrida (Hussain 2010). Una ventaja adicional es que estas herramientas daban la posibilidad de representar festividades o eventos que se llevan a cabo en distintos momentos del año y que, dadas las limitantes de este proyecto de investigación, sería imposible registrar de otro modo.

El trabajo de Mirjana y Leilei (2013) sirvió de inspiración para generar un diálogo horizontal entre universitarios y niños en el que los jóvenes fungieran como facilitadores para involucrar a los infantes en la toma de decisiones; aunque el modelo que utilizamos adicionalmente integró el estudio de las relaciones sujeto-sujeto, sujeto-objeto y sujeto-espacio-tiempo que los participantes establecieron durante el proceso de diseño.

Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver en la figura 2, en el centro del modelo están los niños de Cuanajo y la relación que establecen con el video mapping arquitectónico, que a su vez está compuesto por el objeto audiovisual y el espacio que lo soporta. Las relaciones que se crearon a partir de este núcleo se dieron en distintos sentidos. Los ancianos contribuían desde la oralidad, mediante la narración de historias locales y canciones tradicionales que sirvieron después para musicalizar las secuencias de animación. Durante el proceso de creación los ancianos enseñaban a los niños pirekuas, términos del idioma purépecha o les contaban historias sobre el pasado de su comunidad.

Se consideró a los adultos como co-autores del video mapping porque la creación del objeto surgió a partir de la interacción de los infantes con este sector. Este grupo estuvo dividido en dos: adultos de Cuanajo y estudiantes universitarios, y ambos contribuyeron principalmente con la parte técnica del proyecto. Los participantes de Cuanajo estuvieron involucrados en todas las etapas, desde la concepción de la idea, hasta la proyección como video mapping arquitectónico.

Los universitarios en cambio, se involucraron una vez que se había establecido el guión. Se realizaron algunas sesiones en las cuales ellos trabajaron con los niños, aunque previamente se les instruyó para no intervenir en la parte creativa y dejar que fueran los infantes quienes representaran los eventos que anteriormente habían seleccionado. Durante las sesiones se armaron equipos conformados por niños y alumnos universitarios, en los cuales eran los infantes quienes guiaban la creación del audiovisual y los jóvenes los apoyaban.

Los adultos colaboraron como coordinadores en este proceso y como enlace entre los distintos sectores. También contribuyeron con técnica, ya que instruyeron a las personas de Cuanajo en la toma de secuencias fotográficas y en los procesos de animación.

La elaboración del audiovisual se llevó a cabo en un periodo de cinco meses y la duración final del producto es de diez minutos. Se trabajó en sesiones de cinco horas semanales con los niños de Cuanajo, y tres horas adicionales con estudiantes universitarios, quienes editaban las animaciones digitalmente y armaban las secuencias.

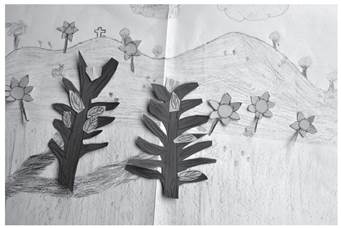

Cada sesión comenzaba con una revisión del guión, y en conjunto se decidía qué tema trataríamos ese día. Luego los niños dibujaban los personajes, objetos y escenarios en papel, los recortaban, y utilizando una cámara fotográfica animaban esa secuencia. Este proceso permitió comprender a detalle cómo se desarrolla cada evento, elegido anteriormente como representativo de la identidad local. Por ejemplo, en el guión aparecían las estaciones del año (que para la concepción occidental son cuatro y están marcadas por el calendario), mientras que en Cuanajo se concibe el tiempo a partir del ciclo agrícola. Este dato se conoció a través de la representación audiovisual del año, que comienza con la siembra del maíz, la lluvia, el crecimiento de la milpa, y termina con la cosecha.

Otro ejemplo es en lo que respecta al Día de Muertos. De acuerdo a lo que se ha visto durante el trabajo de campo, en Cuanajo se elabora un caballo de madera que se adorna con flores, fruta, pan y algunos alimentos que gustaban a la persona fallecida. Este objeto luego es cargado por los varones, que son quienes lo ofrendan en la vivienda del difunto. En la animación se representó el proceso de elaboración del caballito, que luego es seguido por las siluetas de un hombre con sombrero y de una mujer con rebozo, que son los difuntos (seguramente los diseñadores que no pertenecen a la comunidad hubieran representado a los muertos de una manera muy distinta). Durante la creación de la animación, los participantes además explicaron que el caballito es el medio en el que viajan los muertos cuando “se van”.

Fuente: Dibujo elaborado durante el trabajo de campo de los autores

Fuente: Trabajo de campo de los autores

Etapa 4: La proyección del video mapping

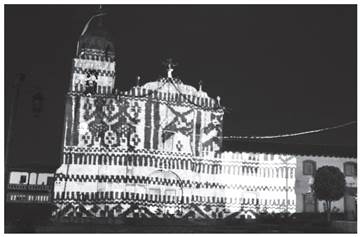

Uno de las cosas que era necesario decidir era la fecha en que se haría la proyección en la fachada de la iglesia de Cuanajo, que es el espacio que había sido seleccionado previamente por los creadores del audiovisual. Los participantes eligieron Día de Muertos, debido a que es una de las festividades más importantes para la comunidad y entre las más representativas del estado de Michoacán, por lo que esperan la visita de algunos familiares que han emigrado. El ambiente que se genera este día además ofrecía las condiciones idóneas para hacer una proyección de video al aire libre, dado que prevalece la oscuridad y el silencio en las calles del pueblo.

A diferencia de la mayoría de las proyecciones de video mapping arquitectónico, que generalmente se realizan con fines comerciales o turísticos, la intención de este proyecto era completamente distinta. Se esperaba que este soporte sirviera de espacio para la reflexión y discusión colectiva, que propiciara la apropiación de los elementos audiovisuales que la propia comunidad había identificado como importantes constructores de identidad. Se buscó crear una especie de espejo de gran formato en el que la comunidad pudiera reflejar y verse reflejada. Además, este evento promovería a Cuanajo y su cultura hacia el exterior, lo cual representaba una oportunidad para mostrar algunos de los elementos de identifican a una comunidad purépecha.

Figura 6 Video mapping arquitectónico en la fachada de la iglesia de la Natividad, en Cuanajo, Michoacán.

Fuente: Trabajo de campo de los autores

Figura 7 Video mapping arquitectónico en la fachada de la iglesia de la Natividad, en Cuanajo, Michoacán.

Fuente: Trabajo de campo de los autores. Fotografía de Mitzi Ortega

Cuando anocheció la gente ya estaba reunida en el atrio, frente a la iglesia, y algunas personas contaban, chiflaban o gritaban esperando que comenzara el evento. Los diez minutos de duración fueron muy emocionantes, los niños vieron el trabajo que habían realizado durante meses, los universitarios asistieron con familiares o amigos, y al terminar los asistentes pidieron que se proyectara nuevamente.

Etapa 5: Retroalimentación

Existen algunos esquemas que evalúan el nivel de participación de niños involucrados en el proceso de diseño, como el de Hart (1992) que se basa en el momento en el que los menores se involucran en la toma de decisiones; el de Druin (2002) que prioriza el grado de involucramiento de los infantes en relación con los adultos; o el de Hussain (2010), quien ve al diseño participativo como un medio para el empoderamiento de grupos vulnerables. Sin embargo, el interés principal de este trabajo no es determinar el nivel o grado de participación de los infantes, sino describir los diferentes tipos de relación que se establecen en el proceso y, con esto, vislumbrar de entre las posibilidades de intersectar la antropología y el diseño para la generación de diálogos horizontales. Así que se tomaron los esquemas antes descritos solo como referencia.

La fase de retroalimentación de este proyecto contempla a su vez tres etapas: en la primera se entrevistó a un grupo de personas asistentes al evento, lo cual permitió saber si el video mapping arquitectónico realmente era capaz de dar voz, desde la propia comunidad, a Cuanajo. Luego, con la intención de conocer su experiencia, se obtuvo retroalimentación de los estudiantes universitarios involucrados. Por último se generó una reflexión acerca de las distintas relaciones que se establecieron durante el proceso creativo y lo que implicaron para futuros proyectos.

Etapa 6: Lo que opinan los asistentes al video mapping arquitectónico

Un grupo de alumnos de la maestría en antropología realizó veintitrés entrevistas a los espectadores del evento, en las cuales participaron treinta personas seleccionadas de manera aleatoria. La muestra estuvo compuesta por veintidós mujeres -que representaron el 73% de los entrevistados- y ocho varones -que constituyeron el 27%-. El 66% de los entrevistados son adultos y el 33% niños. El 91% vive en Cuanajo, y el lugar de residencia del 9% restante es, Santa Fé de la Laguna -que es una comunidad aledaña- y los Estados Unidos de Norteamérica.

Respecto al modo en que calificaron el producto, dijeron que era “bonito”, “llamativo”, “divertido”, “interesante, porque abarca todo lo que es la originalidad del pueblo”, y “trata de la vida de aquí, de la comunidad”.

La mayoría dijo que le gustaría “que fuera de mayor la duración”, “que lucieran más las tradiciones, sobre todo, las de navidad”, “que metieran algo de los trajes típicos de las mujeres”, y “agregarle más sobre Día de Muertos”.

A las personas que han emigrado de Cuanajo, lo que más les gustó fue “el uso del lenguaje

local (purépecha),” y este evento les dio la oportunidad de “conocer tradiciones de Cuanajo que les eran desconocidas”.

En resumen:

-Todos los que vieron el audiovisual reconocieron las tradiciones y eventos referidos.

-El video mapping arquitectónico es visto como un modo de promocionar a la comunidad, vinculado al turismo y como atracción de visitantes durante Día de Muertos.

Etapa 7: La experiencia de los alumnos universitarios involucrados

Este grupo estuvo compuesto por trece mujeres y un varón (que no evaluó el proyecto). La mayoría de las alumnas describieron su experiencia de participación como “enriquecedora”, porque les permitió “conocer sobre Cuanajo y sus tradiciones”, les dio “la oportunidad de mostrar su trabajo fuera del aula”, “poner en práctica los conocimientos de clase”, “aprender el uso de software”, y “prepararse para la vida profesional”.

También les pareció “satisfactoria” y “gratificante”, porque a las personas de la comunidad “les agradó”, “estuvieron interesadas”, “complacidas con el trabajo” y “muy contentas”. Dentro de los aprendizajes obtenidos, mencionaron “el trabajo en equipo”, “la convivencia con los niños de la comunidad”, “la integración de las tradiciones locales” y “la posibilidad de ser empáticos con el contexto que les rodea”. También dijeron haber aprendido “otra forma de trabajar” y “a valorar los dibujos de los niños”

Les hubiera gustado tener una mayor cantidad de sesiones con la comunidad para poder representar un mayor número de temas, lo cual consideran que hubiera repercutido en la duración y calidad del audiovisual, así como en la capacidad de evitar dificultades técnicas in situ.

Etapa 8: Las relaciones que se establecieron durante y después del proyecto

Sobre el tipo de relaciones que se reconocieron a partir de este caso de estudio, se pueden describir del siguiente modo:

- Relación entre investigadores y la comunidad de Cuanajo. Este proyecto definitivamente fue un parteaguas que permitió visualizar los alcances del diseño participativo entre artesanos y diseñadores. Después del video mapping arquitectónico han surgido otras ideas de trabajo conjunto, como la creación de un libro que narra la historia de vida del mueble de madera (concluido) y el diseño de una exposición itinerante de los objetos del pasado (en proceso). Los participantes de Cuanajo han mencionado además que este proyecto “nos permitió conocernos mejor”.

- Relación entre las personas que viven en Cuanajo y quienes radican fuera. Un adulto originario de la comunidad que participó en el proyecto, quien además formó parte de la coordinación, subió el audiovisual a una red social en donde ha sido visto y compartido más de dos mil veces, además de haber recibido muchos comentarios positivos de personas originarias de la comunidad que radican en otros estados o fuera del país.

Hussain (2010) considera que, dependiendo del modo en que sean incluidos, el empoderamiento a través del diseño participativo puede mejorar las condiciones de vida de niños y adultos que no son diseñadores profesionales. La proyección de un audiovisual en un espacio público durante una fecha que además es muy representativa para la comunidad, no solo dio voz a los autores, sino que los visibilizó al interior y hacia el exterior. Tal ha sido el impulso que tuvo este proyecto que le han seguido otros afines. Un grupo de personas de Cuanajo incluso están en proceso de conformar un colectivo en el que se fomente la discusión de temas relacionados con la cultura local. En este estudio de caso los participantes además aprendieron técnicas de animación tradicional, algunas personas las utilizaron de manera independiente -en momentos y contextos en los cuales no estaban los investigadores- y participaron activamente en todas y cada una de las etapas del proyecto, como lo plantea Druin (2002).

- Relaciones efímeras. En este sentido es importante destacar la relación entre el objeto audiovisual y el espacio que lo soportó, que en este caso es la iglesia de la Natividad de Cuanajo. Otra relación efímera es la que se dio entre los espectadores y la obra. En este sentido la relación sujeto-objeto-espacio está definida por la temporalidad del evento.

- La relación entre el espacio físico, el objeto y la fiesta, Día de Muertos. Una persona que asistió al evento dio por hecho que el video mapping se realizaría anualmente, lo cual tiene lógica considerando que el objeto, el espacio y el sujeto se encontraron durante una festividad que se celebra cada año. La temporalidad cíclica de la fiesta contrastaba con la introducción de un evento que se llevaría a cabo una sola vez. Sería difícil hacer una interpretación final de este comentario, pero se podrían considerar dos cosas: la experiencia previa que la comunidad tiene con respecto a la introducción de nuevas tradiciones por parte de personas ajenas; y la temporalidad a la que estaba sujeta, dado que se llevó a cabo en una fiesta cíclica que se celebra anualmente. Entonces, ¿será que el objeto y el sujeto tenían la posibilidad, o responsabilidad, de integrarse a este tipo de temporalidad?

- Relaciones a largo plazo entre distintos sectores de la población. Los infantes y ancianos se relacionaron a través de la oralidad; mientras que los niños y los jóvenes (en referencia tanto a los estudiantes universitarios como al grupo de participantes de Cuanajo) lo hicieron a través del objeto compartido y mediante la creación colectiva. Aquí faltaría definir la continuidad de la relación que se creó entre niños y ancianos, saber si realmente este proyecto promovió que los infantes participantes mostraran mayor interés por conocer sobre el idioma, la música y las tradiciones de sus abuelos.

Consideraciones finales

El video mapping arquitectónico crea una relación espacio - temporal entre creadores, espectadores, el edificio que lo soporta, y el medio audiovisual. En el presente estudio de caso este medio no solo sirvió para la reflexión colectiva, sino que fue el soporte que recibió a la imagen, y por tanto, también se transformó durante el breve periodo en que recibió a la proyección. El edificio forma parte de la actuación, con lo cual, interactúa con los espectadores. La virgen de la Natividad es la patrona que une a la comunidad de Cuanajo, así que la iglesia de la Natividad puede pensarse como un símbolo de integración colectiva y de unión, por lo tanto, al fungir de soporte para la proyección del video mapping se reafirmó como elemento integrador.

El dibujo, el collage y la animación aportaron al conocimiento antropológico información a detalle a la cual hubiera sido imposible acceder de otra manera. Dado que se trata de un audiovisual, la imagen en movimiento muestra, a través de la representación gráfica, personajes, escenarios y eventos que forman parte de la vida cotidiana y/o del imaginario colectivo. Pero además, permitió que los investigadores conocieran la secuencia temporal y espacial de aquellos acontecimientos que los participantes consideraron importantes constructores de la identidad local. Este proyecto implicó pensar y hacer desde adentro, en y para el interior de la comunidad.

La etnografía fue el medio a través del cual se conoció y escuchó al Otro; mientras que el uso de una metodología híbrida, que conjunta la etnografía y el diseño participativo, definitivamente contribuyó a la generación de un diálogo más horizontal.

Algunos autores (Otto y Smith 2013; Anastassakis, et. al. 2016; entre otros) consideran que una de las bases de la antropología del diseño es la intervención, y piensan que el conocimiento se crea a través de la acción, más que desde la observación y reflexión. Esta experiencia, en la que se busca intersectar estas dos disciplinas específicamente para y con el contexto rural - indígena de México, coincide plenamente con el argumento de estos autores en tanto que la intervención no es solamente una opción, sino una necesidad. Pero para que la intervención no contribuya con la destrucción del patrimonio cultural del grupo con el que se trabaja, es importante pensar en ella desde la participación.

Una de las preguntas abiertas a discusión sobre la antropología del diseño es la duración del tiempo destinado al trabajo de campo, en relación con la práctica antropológica tradicional. Intervenir desde la participación implica conocer al Otro, saber escucharlo, y este proceso lleva tiempo. En nuestra experiencia, los proyectos que se hicieron al principio con la comunidad de Cuanajo se basaban en el tipo de relación que se tenía en ese momento con los pobladores, eran superficiales y de corta duración. Un trabajo de campo más prolongado ha permitido buscar alternativas conjuntas, que implican una mayor cercanía, así como mayor tiempo de ejecución. La intervención de los distintos actores también ha cambiado, de ser unilateral, a la generación de una participación activa y bilateral en cada etapa del proceso (desde la concepción de la idea, hasta la evaluación de los resultados). Esto repercute directamente en el modo en que se piensa haciendo juntos, lo cual se ve reflejado directamente en el carácter colectivo de los productos.

Así, establecer vínculos a largo plazo implica una mayor comprensión del Otro, una profundidad en las relaciones que se establecen, mayor intimidad, mayor conocimiento y una mejor interacción. Aunque el trabajo de campo de larga duración es común para la antropología, no lo es para el diseño, ya que los procesos generalmente son cortos y se basan en un conocimiento superficial del usuario. Esto repercute en el tipo de productos que se puede diseñar de manera conjunta. Elaborar un objeto de diseño de larga duración implica un proceso de reflexión mucho más profundo y por tanto, repercute también en la producción de conocimiento antropológico, ya que el diseñador-antropólogo tiene la posibilidad de conocer mejor la cultura del Otro.

Se entiende que en el ámbito del diseño profesional no siempre es posible (económicamente hablando) llevar a cabo procesos que requieran de un trabajo de campo prolongado, pero se coincide con Tunstall (2013) cuando se refiere a la necesidad de los países del tercer mundo por tener procesos descolonizadores, tanto para la antropología, como para el diseño. Y con Bonsiepe (1982) cuando describe la necesidad de diseñar desde la periferia, y para la periferia, pues los problemas, pero también la cultura, merecen ser pensados desde adentro. Así, plantear una antropología del diseño descolonizadora en y para México implica saber escucharse, entenderse, y luego hacer desde la participación. Y este proceso lleva tiempo.