1. Introducción

En el año 2012, por iniciativa de un grupo de activistas y artistas se crea en la Argentina el Archivo de la Memoria Trans (AMT). Surge así de manera autogestionada y sin ningún tipo de apoyo estatal, el primer archivo oficial que reconstruye la memoria de las identidades trans y travestis en Argentina. Los esfuerzos de las activistas y el ejercicio colectivo de la memoria lograron reunir más de 4000 imágenes y objetos que pertenecen a la memoria y la cultura disidente de los años ´80, ´90 y principios del 2000.

El género ha sido una matriz cultural que ha permitido leer los cuerpos de manera binaria. Todo lo que ha quedado por fuera de la estructura hombre-mujer ha sido condenado históricamente al ostracismo, a lo abyecto. Los estudios pos-feministas y las teorías queer, como así también los aportes de la sociología y antropología del cuerpo sacaron al cuerpo de un dominio natural para ponerlo en la escena social. La apertura de una bio-historia encarnada por los cuerpos y el diálogo con las teorías del género, posibilitaron pensar más allá de esta matriz cis-sexual y heteronormada.

Paralelamente, los estudios de los tipos de memoria construida por los pueblos, han dado cuenta de que estos procesos no son más que el reflejo de luchas políticas que anteceden a esa (re)construcción. ¿Qué se recuerda? ¿Cómo se recuerda? y, sobre todo ¿a quiénes se recuerda?, son algunas de las preguntas claves para pensar los mecanismos que intervienen en el proceso de reconstrucción y resignificación del pasado. Esto toma una dimensión particular en la Argentina ya que ha sido uno de los países que más se ha preocupado por reconstruir y recordar su pasado reciente de desapariciones forzadas y terrorismo de Estado. Sin embargo, al momento de trabajar sobre la memoria que involucra al colectivo de la disidencia sexual, las respuestas son insuficientes cuando no escasas.

Este trabajo invita a reflexionar alrededor de aquellos dispositivos que han obturado el ejercicio de la memoria travesti-trans en Argentina, a la vez que ensaya algunas respuestas cuando las preguntas por la memoria tiene como sujetxs a un colectivo de personas que, en su gran mayoría no supera los 35 años de edad y, a 6 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, aún no accede a varios de los derechos humanos básicos.

2. Memoria, Verdad y Justicia

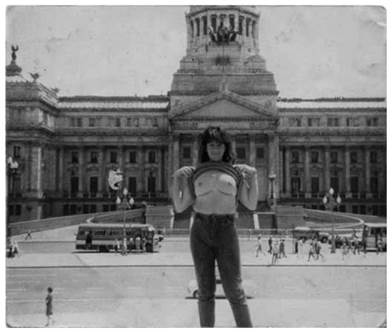

Fuente: http://www. revistaanfibia.com/ensayo/ esta-se-fue-esta-murio-esta-ya-no-esta/ (2017).

De fondo el Congreso de la Nación. Adelante Claudia. Atrás gente que camina, colectivos y autos. Adelante Claudia, jeans hasta la cintura, corte de los ´80, sonrisa fresca. De fondo rutina, vida cotidiana. Adelante, Claudia se levanta la remera con las dos manos, no tiene corpiño, parece recién operada. Atrás, la democracia volvía y restituía derechos, identidades y cuerpos para los argentinos, pero no para las personas trans. Adelante, el tiempo y el discurso de lo normal se detienen, al menos por el instante que alguien tarda en apretar el gatillo de una cámara y retratar a Claudia. Las tetas al viento de una travesti, en plena calle, en plano día, turgentes, paradas, rosadas. Atrás el Congreso de la Nación, adelante la dignidad travesti de cara al sol.

Pocas cosas son tan dinámicas y cristalizadoras de las luchas políticas como los relatos de las memorias que los pueblos construyen. Con la vuelta de la democracia en el año 1983, Argentina se encaminaba a un proceso de reconstrucción de su pasado que involucraba la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Treinta mil son lxs desaparecidxs de la última dictadura cívico-militar, 127 lxs nietxs recuperadxs hasta la actualidad por Abuelas de Plaza de Mayo, 39 son lxs argentinxs asesinadxs por las fuerzas policiales que intentó acallar el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001. Estas son algunas de las cifras que construyen una reparación histórica a la memoria reciente. En ese mismo Congreso de la Nación -que le sirve de telón de fondo a Claudia-, el Estado decidió reconstruir, juzgar y reparar a gran parte de la sociedad argentina. La imagen no forma parte de ese relato, ni ellas ni sus compañeras tendrán ni un capítulo en el pasado. Las únicas cifras que le rondan en su cabeza son la cantidad de amigas y compañeras muertas, los días o meses que pasan dentro de comisarías y calabozos y las cifras irrisorias de dinero que deben pagarles a la policía en forma de coima para que las dejen trabajar o, simplemente, circular por el espacio público.

Casi treinta años después de la vuelta de la democracia, precisamente en mayo del 2012, se sancionó la Ley de Identidad de Género, N° 26.743. Este marco regulatorio coloca a la Argentina a la vanguardia de los Derechos Humanos en lo que respecta a temas de Diversidad Sexual y marca un antecedente en el ejercicio pleno de la ciudadanía política de las personas trans. Esta ley cuenta con una particularidad que posiciona a Argentina con uno de los marcos regulatorios más avanzados en la región y en el mundo. Se trata de la despatologización y desjudicialización de la identidad trans, desde una perspectiva de género y un paradigma de Derechos Humanos. Sin embargo, pese a los marcos regulatorios, la reparación histórica con el colectivo trans es aún una de las mayores deudas de la democracia. Algunos datos significativos dan cuenta de ello. Una gran mayoría de esta población que reside en la Argentina no supera los 35-40 años de vida, casi el 95% en edad de emplearse no puede acceder a un trabajo formal, los niveles de abandono de la escolaridad son muy altos, y la mayoría de las veces el ejercicio de la prostitución es la única fuente de ingresos.

En este marco de vulneración de derechos y frente a una iniciativa autogestionda por la propia comunidad trans, surge la decisión de organizar el Archivo de la Memoria Trans (AMT), con el objetivo de construir, proteger y reivindicar la memoria trans a través de la digitalización de fotografías, y la conservación piezas audiovisuales, objetos, recortes periodísticos y legajos policiales. María Belén Correa, su directora, sostiene que “el AMT es la reconstrucción de las memorias, vivencias y pasado de las sobrevivientes que están exiliadas y de las pocas que quedan en la Argentina” (Correa, 2018). Estamos hablando de personas trans mayores de 55 años que no llegan a 100 en todo el país. El nacimiento del AMT es a partir de la muerte de Claudia Pía Baudraco.

Cuando ella fallece yo heredo una caja con muchísimas fotos y objetos personales. Estamos hablando de una caja de fotos invaluable porque ella tenía una particularidad que robaba fotos a sus compañeras y las almacenaba en esa caja. Juntas teníamos el proyecto de juntar y unir a las sobrevivientes que estaban dispersas por distintas partes del mundo, las exiliadas ya que en el ´70, ´80 y también en los ´90 el exilio era una de las formas de sobrevivir lo que estaba pasando en Argentina con los edictos policiales y la persecución. El AMT se genera a partir de un grupo ultra cerrado de Facebook. En ese grupo empezamos a ingresar los distintos contactos que teníamos de chicas de la época (…). El proceso del archivo fue encontrarlas, después convencerlas de que hablen y después esos objetos que tenían guardados y ocultos, volverlos a poner a la luz (Correa, 2017).

Hasta el momento, la iniciativa del AMT no cuenta con el apoyo económico de ningún área del Estado. Las financiaciones que se han recibido fueron iniciativas de personas particulares y de algunos colectivos autogestionados que trabajan por los derechos del colectivo LGBTTTIQ. Esto genera ciertas dificultades económicas para montar las muestras o lograr que sean itinerantes, como se habían propuesto en un principio. Aunque también marca a la vez una particularidad: no es el Estado como agente, el encargado de intervenir en el proceso de reconstrucción de la narrativa identitaria de la comunidad trans, sino que son las propias protagonistas las que llevan adelante este proceso.

El AMT está conformado por más de 5000 fotografías digitalizadas y, según estiman, existen aún 4000 imágenes más por digitalizar. La dirección del proyecto está a cargo de María Belén Correa, activista trans, fundadora de ATTTA (Asociación de Travesti, Transexuales y Transgénero de Argentina). El área de investigación está coordinado por Ivana Bordei, activista por los derechos LGTBIQ, la encargada de la digitalización es Carmen Marcial/ Carlos Ibarra y la fotógrafa Cecilia Estalles en la dirección artística.

La primera muestra que se organizó fue en la sede de la FAGBT, titulada: La construcción de una Líder (2014). En esa oportunidad, se presentaba una retrospectiva de la vida de la activista Claudia Pía Baudracco con fotos, cartas y objetos que había heredado su íntima amiga María Belén. Para el año 2015, ya instalada la necesidad de reconstruir colectivamente una memoria trans, se llevó adelante En Busca de la Libertad: Exilio y Carnaval. En esta exposición, se mostraron objetos vinculados a los carnavales como los vestidos de Cris Miró y Victoria de Minchilli y el pasaporte de María Belén en el que está asentada su condición de asilada política en Estados Unidos luego de su partida de Argentina tras la creciente represión policial en 2001. Además, se expusieron más de 100 fotos que retratan exilio y carnaval, dos espacios que en distintos sentido, fueron claves en la supervivencia de la comunidad travesti-trans.

La tercer muestra Ésta se fue, a ésta la mataron, ésta murió (2017) instalada en el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” ofrece objetos personales, desde boletos de avión con destino a distintos países de Europa, tarjetas telefónicas de larga distancia, collares, pulseras y aros, paquetes de cigarrillos, postales dirigidas a sus compañeras o familiares, cartas, muchas veces redactadas desde el exilio otras desde los penales donde pasaban varios días de sus vidas, fotografías personales tomadas por las protagonistas y relatos orales en primera persona de las sobrevivientes.

3. Todo está guardado en la memoria

Fuente: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/esta-se-fue-esta-murio-esta-ya-no-esta/ (2017).

Son 14. Casi todas miran a cámara. Posan. Están en el interior de una casa, las guirnaldas y los globos suponen un cumpleaños, un festejo, algo que conmemorar. No es la noche, no es la calle, no es la policía, ni el estigma. Algo las reúne y pareciera no ser el dolor. La moda y los peinados hacen suponer que la imagen es de los años ´80. Años en los que todavía existían los edictos policiales, años en los que el solo hecho de salir a la calle a comprar pan costaba varias horas en una comisaría, cuando no varias noches. Años en los que el DNI no reflejaba la verdadera identidad y la ley de identidad de género era solo un sueño. Años en que la represión estaba a la vuelta de la esquina, ahí donde muchas de ellas seguramente tenían su parada.

Hay algo particular en esa imagen de festejo. Algo desconocido hasta ahora del mundo travesti-trans. Una imagen que sale del relato íntimo y que intenta desprenderse del estigma en el momento mismo en el que alguien la observa. Hay guirnaldas y globos, hay festejos, hay comunidad. Casi ninguno de estos elementos forman parte de aquel mundo travesti más difundido por los medios de comunicación masivos y repetidos hasta el hartazgo desde hace décadas. Y es que nada se recuerda al azahar. Toda imagen del pasado está inscripta en el curso de una historia que se conoce, que se estructura en un proceso social y que muy poco tiene de actividad psicológica individual. Nadie recuerda de manera necesariamente propia y personal, sino a través de los marcos sociales en los que esa historia se repite. Esta idea introducida por Halbwachs (-1925- 2004), sirvió para pensar los procesos de reconstrucción que acarrea el ejercicio de una memoria colectiva donde,

Lo más usual es que yo me acuerde de aquello que los otros me inducen a recordar, que su memoria viene en ayuda de la mía, que la mía se apoya en la de ellos (…). Es en este sentido que existiría una memoria colectiva y los marcos sociales de la memoria, y es en la medida en que nuestro pensamiento individual se reubica en estos marcos y participa en esta memoria que sería capaz de recordar (Halbwachs -1925- 2004, p. 7-9).

En la Argentina en particular, el campo de los estudios de la memoria se ha ido consolidando a partir de la reapertura democrática con la consolidación de los movimientos de derechos humanos. Algunos de estos trabajos se han centrado en denunciar las violencias institucionales sufridas particularmente por jóvenes, en las modalidades específicas de violencia sexual y de género (Feijóo y Gogna, 1985; Laudano, 1995; Forastelli, 1999; Rapisardi y Moradelli, 2000; Jelin, 2002).

La reconstrucción de las memorias hacia quienes tienen por objetos sujetos disidentes con la experiencia corporal de la transgeneridad se sitúa conflictivamente desde la crítica y el desborde de un marco social fundamental: el género y su organización binaria de los cuerpos y las identidades (Ramirez Matheus, 2015). Por lo que ello implica necesariamente pensar en los procesos de violencia que se han ejercidos sobre estos cuerpos, y las formas en las que han logrado permanecer por fuera de ese orden binario de género. Es por eso que las memorias disidentes,

Son memorias construidas a partir de la materialidad de un cuerpo convertido en objeto de intercambio, y sobre el cual se inscribe, con una violencia particular, la dominación masculina: me refiero al cuerpo de aquellxs quienes, por nacer con vagina y cromosomas xx, fuimos diagnosticadxs por los dispositivos médicos de saber-poder (Ramirez Matehus, 2015, p. 119).

A su vez, ese proceso de reconstrucción está cargado de olvidos y silencios, cosas que no se recuerdan, que no se dicen o que no se pueden decir, sobre todo si se reconstruye bajo situaciones límites (Pollak, 2006). Magalí Muñiz, integrante del AMT, expresaba muy claramente cuáles eran esos silencios y olvidos que las propias protagonistas se resistían a recordar:

A veces hay mucho que no nos queremos acordar, cosas muy feas que son parte de momentos feos, muy feos, con la policía, los abusos, todo lo que nos hacían, cuesta mucho (…) y contarlos es acordarnos de todo eso. Muchas no quieren o les cuesta hablar porque es refrescar muchas humillaciones (Entrevista a Muñiz realizada por la autora, 2018).

Estas humillaciones de las que habla Magalí tienen que ver con el momento de la hostilidad policial y los vejámenes sufridos por la población travesti-trans. Vigentes hasta 1996, los Códigos Contravencionales criminalizaban la diversidad sexual en general, y de la identidad travesti-trans en particular. En el artículo 2 de los Edictos Policiales se precisaban el artículo «F», que penalizaba a las personas “que exhibieren en la vía pública vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario”, el «H» penalizaba a quienes “incitaren u ofrecieren públicamente al acto carnal, sin distinción de sexos”, y el «I» a “los sujetos conocidos como pervertidos en compañía de menores de 18 años” (Edictos Policiales, en, Sabsay 2011, p. 68-69).

En este marco, el proceso colectivo de reconstrucción de la memoria resulta aún más significativo ya que tiene entre sus objetivos algo que excede al ejercicio mismo de esa construcción: encontrar una reparación histórica que reponga esos derechos abnegados y abra el horizonte a un futuro más justo. En palabras de María Belén Correa:

En este momento estamos tratando de reconstruir nuestra memoria, para poder llegar a tener una Verdad y poder llegar a la Justicia. Memoria, Verdad y Justicia. Nosotras estamos en la primer etapa, en la memoria, en tratar de reconstruir esa Memoria, de poder descubrirla y hacerla visible, para que eso se convierta en una Verdad y a partir de ahí poder llegar a la Justicia (Correa, 2018).

4. La biología no es destino

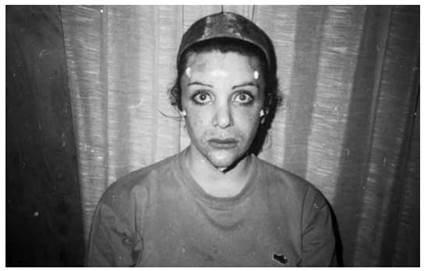

Foto enviada a través de correo electrónico por la curadora de la muestra y reproducida bajo su expresa autorización. Fuente: Archivo de la Memoria Trans (2018).

Los ojos que interpelan. Celestes, grandes, abiertos. Un rostro presente en el que se inscriben las marcas de la historia. Una batalla peligrosa para acercarse un poco más a aquello que se es. Raquel se acaba de inyectar silicona líquida en la cara, seguro fue una amiga, seguro otra compañera, nunca unx médicx, nunca una receta, nunca un sistema de salud que provea o garantice. Los pedazos de cintas blancas recortados tapan los pinchazos de una intervención precaria, casera, riesgosa. La cofia en el pelo confirma la intervención. La carne vence el rumbo, porque si hay algo que las travas tienen claro es que la biología no es destino.

Desde hace ya varios años todo un cuerpo teórico se ha erigido para problematizar este destino que la biología propone y el sistema médico y judicial intenta normalizar. Las relecturas que desde la academia se han hecho particularmente desde la tercera ola del feminismo confirmaron algo que Raque supo desde que nació y, más temprano que tarde, todo un cuerpo teórico producido principalmente desde el norte venía a confirmar. Cuando aún se seguían discutiendo en espacios de estudio sobre las diferencias sexuales, la materialidad de los cuerpos y la posibilidad de intervención, Raquel ya se figuraba un rostro anguloso, una boca pulposa y unos pómulos turgentes.

La producción de investigadores sobre las teorías de género, feministas, queer y disidentes de las formas en las que se construye la diferencia sexual ya llevan varios años de recorrido académico y político, tanto en el plano internacional (Foucault -1974- 2001, -1963- 2014; Butler 2001, 2002; Fausto y Sterling, 2000; Haraway 1991; Preciado 2002; De lauretis, 1987), como nacional (Barrancos, 2010; Fernández 2004; Figari y otros, 2008; Maffia, 2003). En el mismo sentido, los estudios sociales sobre el cuerpo han realizado un aporte valioso al problematizar esta noción como una entidad natural para ser abordado como objeto de representación social, o como un producto de sistemas simbólicos culturalmente determinados (Turner, 1994; Csordas, 1994; Le Breton, 2002; Berthelot, 2004; Shilling, 2012).

En este mismo sentido, la teoría feminista analizó las normas de género involucradas en las prácticas de disciplinamiento (Bartky 1990; Bordo, 1993), y de producción-materialización de los cuerpos (Butler, 2002). Los aportes de los debates teóricos del feminismo de la tercera ola y la teoría queer -en relación a la crítica de la distinción sexo/género, que caracterizó al movimiento de la segunda ola-, han logrado conceptualizar la corporalidad transcendiendo la esencialización de la identidad, a partir de la teoría performativa del género (Butler, 1998, 2002), y de los estudios pos-estructuralistas de las representaciones corporales, las normas, las construcciones discursivas y los dispositivos biopolíticos, productores de las corporalidades generizadas (Femenías y otros, 2009; García Córdoba y otros 2007; Zicavo, 2013).

El género se ha erigido históricamente como una matriz cultural capaz de generar cuerpos legibles y abyectos. Esta matriz no sólo los produce y condiciona sino que habilita a sujetos e identidades que puedan existir, o sea que posibiliten ser comprendidos y leídos como identidades coherentes y pensado como posibles (Butler, 1998, 2001). La pregunta entonces sobre la legitimidad que un orden político generizado busca establecer como verdadero, se torna imprescindible.

Buscaríamos en vano un orden político que no se haya sustentado y expresado a través de algún determinado régimen de visión, es decir, tanto de una determinada administración de la visibilidad y la invisibilidad cuanto de la aplicación de procedimientos específicos del hacer visible (y por ende, del no hacer visible y del hacer invisible) y de su control, y de la administración de la mirada aceptable y legítima (…) donde hay mirada se regulan los miramientos (Curto, 2010, p.21).

Partir del análisis de la legitimación de cualquier régimen político mediante las imágenes que éste construye y que pone a circular, permite indagar en los imaginarios culturales sobre los que ese régimen se sustenta, según Curto. Quién mira, dónde se mira, para qué se mira y, sobre todo, qué es aquello qué se mira.

Sin duda, la modernidad ha logrado construir un régimen de visión que tiene como núcleo la adecuación a un régimen de normalidad/anormalidad. Esto abre la posibilidad de pensar la historia del cuerpo social en términos de bio-historia (Foucault, 1976). Es así que el cuerpo, inscripto en una bio-historia aparece como plataforma de enunciación, pero también como espacio de inscripción donde es factible leer el mundo de lo social y el régimen de visibilidad de un momento socio-histórico. Paralelamente, las sociedades modernas fueron conformando una experiencia a través de la cual, los individuos podían y sobre todo debían reconocerse desde los cuerpos como portadores y sujetos de una sexualidad. “El cuerpo, su historia y la historia son una única cosa” (Didi-Huberman, 2014, p. 87). Es así que, a cada coyuntura le correspondería entonces vivencias particulares de los cuerpos y las sexualidades. Pensar entonces la sexualidad como una experiencia en clave socio-histórica,

implica poner en consideración la correlación dentro de una cultura entre los campos de saber que se inauguran al respecto, los tipos de normatividad que se establecen, las prácticas eróticas y amatorias que se visibilizan y las formas de subjetividad que se construyen (Fernández y Siqueira Peres, 2013, p. 18).

Las formas de legitimación que cada régimen construye no son más que mecanismos donde la realidad es indivisible de la ideología. Sociedad del espectáculo fue el nombre que Guy Debord (-1967- 2012), le dio a ese momento histórico-político donde primaba este tipo de circulación de imágenes, en el marco de la naciente industria cultural. Las figuras que circulan en los medios de comunicación hegemónicos estructuran de antemano la percepción de la realidad que se perciba mediante ellos, dirá Debord (-1967- 2012). Por ende, vuelven a la realidad indistinguible, inseparable de su propia imagen estetizada. Un tiempo después, el filósofo corano-alemán, Byung-Chul Han (2017), continuaba profundizando esta idea: la estetización demuestra ser una anestetización porque seda la percepción (Byung-Chul Han, 2017, p. 18).

¿Cuál es el cuerpo legítimo dentro de este régimen de visión? ¿Qué condiciones debe reunir un cuerpo que se lee como femenino? ¿Cómo fueron, y aún siguen siendo, las representaciones de las personas trans en los medios masivos de comunicación? ¿Qué fuerza cobran estas imágenes en el marco de un régimen dominado por figuras hegemónicas de los cuerpos de mujeres trans? El rostro de Raquel en primera plana ensaya algunas respuestas. Lo que se hace visible son los rastros y las huellas que en cada cuerpo dejó la normativización de lo legítimo. Como debía ser un rostro de mujer, qué labios deberían tener, cómo debían ser los pómulos y qué marcas culturales debía reunir. El cuerpo y el rostro de una bio-historia, una imagen que no sede la percepción sino que deja en evidencia el régimen de visión hegemónico al que se aspira llegar.

5. Heterotopías de la libertad

5.1 Carnaval

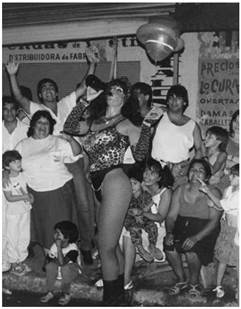

Foto enviada a través de correo electrónico por la curadora de la muestra y reproducida bajo su expresa autorización. Fuente: Archivo de la Memoria Trans (2018).

Medias de red negras, body y mangas de leopardo, pulseras de perlas y collar dorado. Marcela no mira a la cámara, pero sabe perfectamente que está siendo retratada. Posa para la foto, de cuerpo entero y de costado. Con una mano toma cerveza del pico; con la otra, sostiene un globo de colores. Es la noche de carnaval en algún barrio del conurbano bonaerense. Marcela está en la calle disfrutando, distendida, festejando. Sabe que esa noche tiene licencia, que tiene permiso para ser. La gente que la rodea celebra el carnaval y celebra a Marcela. Nadie va a llamar a la policía, nadie la va a denunciar por andar vestida con ropa del sexo opuesto, por comportamientos impuros o conductas que afecten la moral y el orden público. El carnaval como escenario, su identidad como máscara. Ojalá la vida fuese como ese carnaval.

Para muchxs parece ser un disfraz, pero puede que no lo sea. Parece una noche cualquiera, pero es la noche del carnaval, de la celebración y el festejo. Un semicírculo de vecinxs suspende el tiempo, el curso normal de la historia y abre la posibilidad de narrar otro pasado. La de Marcela no es una imagen más sino que puede pensarse a partir de la clasificación del historiador de arte y ensayista francés, Didi-Huberman (2014), que diferencia entre las imágenes de poder y las de potencia. Las primeras son aquellas que se inscriben en el curso teleológico de la historia, son las imágenes que todxs conocemos de la historia reciente y pasada. En cambio, las imágenes potentes, o de potencia, son aquellas que no tienen permitido entrar en la historia, aquellas que desordenan ese curso histórico que tiene un principio y un fin. Las imágenes de potencia no solo permiten pensar en otra historia posible sino que la retratan, vuelven visible esa otra historia. Contemplar estas imágenes es, indefectiblemente, acudir a un acto político que se ubica por fuera del precipicio de la contemplación.

En el acto de inauguración de la muestra Sublevaciones (2017), Didi-Huberman sostenía que pese a la inmensa e infinita circulación de las imágenes, lo que prima en la actualidad no es una sociedad de las imágenes sino de los cliches, o sea la primacía de aquellas imágenes que toman el poder por asalto. La imagen más bella, dirá, es aquella que conserva su potencia, no aquella que busca el poder. Aquella que logra volver sensible y hacer visible. Pero ¿qué significa volver sensible? No es homologable a volver inteligible una imagen, dirá Didi-Huberman (2014), sino que el ejercicio de volver sensible resulta eficaz,

cuando las imágenes se vuelven accesibles, cuando se levantan, no solo los aspectos sino sus puntos sensibles. O sea cuando se logra volver visibles las fallas, los lugares o los momentos a través de los cuales los pueblos afirman lo que les falta y lo que desean (Didi-Huberman, 2014, p. 98).

El espíritu del recorrido que propone el AMT radica en la posibilidad de pensar la reconstrucción de una memoria disidente desde un régimen que vuelve sensible aquellas imágenes de la historia que no han sido visibles. La propuesta del AMT tiene que ver con la posibilidad de dialectizar aquello que nunca estuvo visible, como ejercicio político del mirar, del observar. Frente a estas imágenes de potencia “nuestros sentidos, pero también nuestras producciones significantes sobre el mundo histórico, se emocionan, por obra de ese volver sensible” (Didi-Huberman, 2014, p. 100).

El cuerpo de Marcela en escena vuelve sensible aquello que estaba oculto y lo convierte en una identidad visible. La potencia de la imagen de Marcela no radica en su inteligibilidad, en mostrar un cuerpo más en la noche de carnaval. Muy por el contrario. La imagen de Marcela logra poner es escena aquello que solo se lograba en las noches de Carnaval: la libertad. Como precisa Cutuli (2013),

esta fiesta era el momento privilegiado para que las mariconas9 salieran vestidas “de mujer”, con sus cuerpos feminizados con rellenos estratégicamente ubicados en las caderas y los pechos (…) Estas puestas en escena constituían entonces espacios extraordinarios para las maricas, ya que las manifestaciones artísticas les daban cierto marco de legalidad para travestirse, vedado en la cotidianeidad (Cutuli, 2013, p. 192 ).

Marcela tensiona esa libertad, la saca del relato íntimo, de exposición para unxs pocxs, y la hace carne, la convierte en presente; en realidad, en futuro abierto, pero sobre todo en potencia y posibilidad.

5.2 Exilio

Foto enviada a través de correo electrónico por la curadora de la muestra y reproducida bajo su expresa autorización. Fuente: Archivo de la Memoria Trans (2018).

De fondo la inmensidad, el mar, el horizonte. De espaldas Cintia y Daniela contemplado el futuro incierto, el presente abierto. El exilio en un doble juego: la posibilidad, la libertad, pero también la añoranza de lo que se deja, la nostalgia de lo que quedó, de las que quedaron. De las que ya no están, de las que se fueron, de las que murieron.

Junto con el carnaval, el exilio fue otros de los lugares donde las travestis y trans de los años ´80 y ´90 lograron encontrar la posibilidad de una vida diferente. Por la represión policial y el escaso horizonte de una vida mejor, la mayoría huyó a países de América Latina -particularmente Brasil-; otras, las más afortunadas, lo hacían a España, Italia o Francia. Las que volvieron, trajeron aires de cambio y la posibilidad de pensar que otras vidas eran posible. El regreso logró capitalizarse políticamente y de ahí surgieron varios espacios de militancia y lucha política. El espacio del AMT también logró reunir a varias de las sobrevivientes dispersas por todo el país. Juntar sus fotos y sus recuerdos y reconstruir el pasado del exilio.

La libertad, el carnaval y el exilio. Podemos pensar a estas dos imágenes como relatos de una heterotopía, esos espacios de alteridad que definió Foucault (1966) y que funcionan por fuera de la hegemonía, o sea en un espacio-tiempo no-hegemónico. Una heterotopía es una representación física o una aproximación de una utopía, un espacio paralelo que contiene los cuerpos no deseados para construir un espacio utópico real posible, un lugar real fuera de todo tiempo y espacio. “Las heterotopías definen el espacio mismo de estos posibles desfases -allí donde la tapa tiembla, se desplaza un poco y deja pasar un quemante vapor de libertad” (Didi-Huberman, 2014, p. 84).

El carnaval y el exilio, heterotopias del mundo travesti-trans por excelencia. El lugar de la libertad. Marcela, en el espacio público, Cintia y Daniela, en la potencia de un futuro abierto, el presente incierto y un pasado que duele. Cuerpos que quieren ser y que ya están siendo. Habitando esas identidades disidentes, disruptivas. Habitando ese espacio tiempo no-hegemónico, convirtiendo en real aquella utopía. La utopía de la identidad, que es en definitiva, la utopía de la libertad.

5.3 Relámpagos en la historia

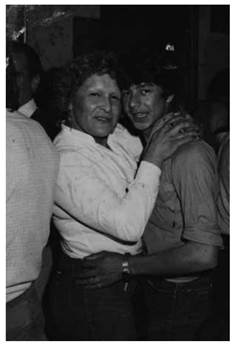

Fuente: http://www. revistaanfibia.com/ ensayo/esta-se-fue-esta-murio-esta-ya-no-esta/ (2017).

Angie está con un chongo, no sabemos si por esa noche, por unos días o para toda la vida. Mira a la cámara con un gesto desafiante, altanero. Sabe mejor que nadie lo difícil que es combatir los prejuicios. Angie apoya su cabeza en la de Rubén, rodea su cuello con sus manos y él la toma de la cintura. Angie, capaz por una pieza de baile, capaz por esa noche, o por todas sus noches, logró inmortalizar en una imagen otro futuro posible: afecto, cariño, deseo. Todo eso junto o por separado.

El de Angie y Rubén no es un abrazo cualquiera. Los dos cuerpos de esa imagen rompen con el sentido tradicional del tiempo y permiten reconstruir un sentido que nunca existió como tal: un pasado de deseo y amor. Más acá y más allá del mercado sexual que pareciera el único lugar legítimo para una travesti-trans. Nunca novia, nunca compañera, mucho menos madre. El sentido dialéctico que acerca a Angie y Rubén aleja del destino manifiesto de una travesti-trans, y dota a esta imagen de la capacidad para operar en el transcurso de la historia.

Para profundizar en esta idea, Walter Benjamin (-1940- 2007) desarrolló el concepto de imagen dialéctica. Estas tienen inmensas posibilidades de operar un cambio profundo en el paradigma político social.

Solo cuando las fotografías del pasado son captadas bajo esta nueva luz hermenéutica es posible desvelar ese otro pasado inconsciente o silenciado, y redimir así, siquiera simbólica y parcialmente a quienes nunca contaron para ese mito del progreso (Jareño, 2007, p. 176).

Tal es la fuerza que el autor le atribuye a esta idea que en su libro Sobre el concepto de Historia: tesis y fragmentos dirá que la imagen dialéctica es el fenómeno originario de la historia. ¿A qué hace referencia Benjamin cuando piensa en la posibilidad de dialectizar una imagen? Didi-Huberman (2016) dirá que para Benjamin, dialectizar consistía en hacer aparecer en cada fragmento de la historia, esa imagen que relampague, que surge y se desvanece en el instante mismo en que se ofrece al conocimiento pero que, en su fragilidad misma, compromete la memoria y el deseo de los pueblos, es decir la configuración de un porvenir emancipado.

Cuando la humanidad no se frota los ojos -cuando sus imágenes, sus emociones y sus actos políticos no se ven divididos por nada-, entonces las imágenes no son dialécticas, las emociones son pobres de contenido y los actos políticos no se orientan hacia ningún porvenir (Didi-Huberman, 2014, p. 76-77).

Lo interesante del sentido dialéctico como matriz para pensar las imágenes, reside en la posibilidad no de encontrar un sentido latente sino en la contingencia de construir un sentido que nunca existió como tal. Algo que nunca estuvo ahí, o que cuando lo estuvo a través de los medios hegemónicos de comunicación -principalmente-, se hizo presente desde un paradigma político social que delimitaba el cuerpo travesti-trans de los otros cuerpos, los normales, los hegemónicos, los que tenían reserva moral, los cuerpos decentes, los cuerpos deseantes y, sobre todo, los cuerpos deseables. La imagen de Angie opera en el sentido histórico de la realidad que conocíamos hasta ahora y nos advierte sobre ese pasado silenciado. La memoria trans aparece entonces como un acto de justicia, que reúne y hace aparecer a todas las que se fueron, a todas las que mataron y a todas las que se murieron.

6. Algunas consideraciones finales: una historia que ya se está escribiendo

Ésta se fue, a ésta la mataron, ésta se murió es el nombre de la tercer muestra que organiza el AMT en el Museo dispuesto en la ex ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada). Hoy un espacio dedicado a recuperar la Memoria, la Verdad y la Justicia. Ese mismo lugar que fue testigo de las peores vejaciones y las violaciones a los derechos humanos más atroces de la historia reciente de la Argentina es testigos de las posibilidades que ha encontrado el colectivo travesti-trans para llevar adelante la recuperación de su memoria. El nombre no fue elegido al azar, ésta se fue, a ésta la mataron, ésta se murió es una frase que aún resuena cada vez que descubren una foto nueva o dan con alguna imagen que reúne a varias de ellas.

Aunque podría considerarse obra del azar, la posibilidad de llevar adelante la tercera muestra del AMT en la ex-ESMA, abre un diálogo imprescindible para seguir escribiendo este capítulo de la memoria. En junio de este año (2018), el gobierno de la provincia de Santa Fe consideró por primera vez a las identidades trans como uno de los motivos de persecución durante la última dictadura cívico-militar y está gestionando una pensión reparatoria para las víctimas. En total son veintiún las travestis y trans que recibirán una pensión y obra social en el marco de la ley reparatoria que les corresponde a personas privadas de su libertad por motivos políticos y sindicales. Fue ese mismo Estado las que las consideró ciudadanas de segundas las que hoy las reconoce como víctimas y las repara, al menos económicamente. La búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia también empezó a recoger a las personas del colectivo disidente. Uno de los tantos pasos que se deben seguir dando para lograr reponer tantos derechos perdidos.

Benjamin (-1940- 2007) interpela a la Historia como disciplina y también como eje vertebral de la construcción identitaria de los pueblos. Es una tarea más ardua honrar la memoria de los seres anónimos que la de las personas célebres. La construcción histórica se consagra a la memoria de los que no tienen nombre, dirá. Las imágenes de Angie, de Claudia y Cintia, de Raquel, de Gigi y de tantas otras las saca del anonimato y les devuelve un nombre, una identidad y también la posibilidad de un presente. Las trae de un pasado de dolor y silencios a un aquí y un ahora que se esfuerza por recordar y reconocer a esas anónimas. Es una ardua tarea. Por momentos es dolorosa, pero también es necesaria y urgente. Porque el AMT es el comienzo de una historia que parecería que nunca existió, pero que ya se está escribiendo.