Introducción

Esta investigación es un recorrido visual por los conceptos de memoria, recuerdo y olvido, planteados por Aristóteles, Joël Candau y Paul Ricouer, las ideas de memoria urbana de Armando Silva y Jafrrey K. Olik, las relaciones de fotografía y memoria de Boris Kossoy, Susan Sontang, Jean Marie Shaeffer, Peter Burke, Lorenzo Vilches, Eduardo Serrano y Edward Goyeneche. La noción de espacio y ciudad relacionadas con las ideas de territorio plateado por Silva, Massimo Cacciari, José Luis Romero, Cristian Norberg Shultz y las aproximaciones al contexto histórico de Pablo Páramo, Mónica Cuervo y Ana María Carreira. Son todos estos elementos constitutivos de la memoria del habitante de la ciudad, que se convierte en una memoria urbana, en este caso de la Carrera Séptima de Bogotá en un marco temporal definido.

La memoria puede ser vista como una forma de hacer conciencia sobre sí mismo o como una forma de herencia que deja una generación a las que la suceden. Pero en todo caso, la memoria está constituida por una alta carga sensible, que se alimenta de los recuerdos individuales de los sujetos y que, al ser anexada a la colectividad, se hace visible, de manera que puede ser convertida en una forma de expresión de la memoria urbana de un grupo y, carga de esta manera, de significado los momentos de la experiencia del espacio existencial por el sujeto. Esta memoria, que intenta rescatar la experiencia vivida, existe en cuanto alguien se toma el tiempo y el trabajo de organizar y archivar las narraciones y sus vestigios materiales, para mantenerla; así, se crea un refugio que permite conservarla viva como una realidad latente.

Esto evidencia cómo los recuerdos aislados podrían ser inútiles en estos términos, al permanecer en la intimidad, pero se convierten es un precioso capital al unirse a la memoria urbana. La pregunta sobre la que se construye esta investigación se enfoca en la manera en que la memoria urbana de la Carrera Séptima de Bogotá entre 1950 y 1970, puede ser reconstruida mediante el análisis de fotografías extraídas de álbumes familiares y relatos de sus habitantes.

Esta investigación toma forma, en tanto busca hacer relevante reconstruir la experiencia del espacio existencial de los ciudadanos comunes de una ciudad, representada en un lugar simbólico y trascendente de Bogotá, como es la Carrera Séptima en una época de rupturas y cambios tanto para la capital como para el país: las dos décadas subsiguientes al Bogotazo. Así, los eventos comunes y cotidianos son, en la actualidad, merecedores de ser recordados y convertidos en parte constitutiva de una memoria que puede ofrecer una visión de la existencia del sujeto común, mediante la narración de su experiencia del espacio existencial, anclada a un archivo personal manifiesto en su álbum de familia y sistematizado por esta investigación. Es, entonces, en este momento, que la fotografía que detona el recuerdo, actúa como testimonio del mismo y cambia su sentido testimonial íntimo para convertirse en archivo de memoria urbana al ser analizado y organizado con fines analíticos e interpretativos. Este proceso permite, de alguna manera, estructurar las memorias particulares.

El producto de esta investigación adquiere potencia como documento trascendente en cuanto los sujetos que accedan a él, lo perciban como una concreción de la experiencia del espacio existencial del ciudadano bogotano de la época en cuestión, cargando las narraciones y las imágenes aquí recopiladas de simbolismo, en su propia experiencia vivida. Es entonces, el documento presentado a continuación, parte del resultado de un proceso de recopilación de narraciones y fotografías, que son sometidas a una etapa descriptiva, reflexiva y, finalmente, una interpretativa, que presenta unas conclusiones que pretenden arrojar unas pequeñas luces de lo que podría ser una reconstrucción de un fragmento de la memoria urbana del ciudadano común de Bogotá en el siglo XX.

Memoria Urbana

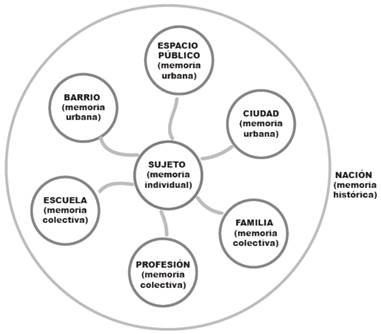

Es necesario entrar a detallar las particularidades de lo que se conoce como memoria urbana, que si bien, actúa sobre las premisas generales de la memoria, posee unas características específicas que la envuelven y limitan. Se entiende entonces que la memoria no es unificada, ni uniforme en un colectivo social, la memoria, gracias a su carácter individualizante de los acontecimientos colectivos, permite que cada sujeto sea el historiador de sí mismo, son entonces las formas de memoria que el colectivo implementa en estos casos, que se relacionan con la conmemoración de acontecimientos significativos, la patrimonialización de huellas de la experiencia colectiva y la producción de memoria que busca afianzar el concepto de ciudadanía, para desarrollar una identidad sobre la pluralidad étnica, cultural, religiosa y/o política que permita construir el sentido contemporáneo de nación.

Se podría entonces afirmar que, la diferencia entre el concepto de memoria y memoria urbana, yace no en el cómo, sino en el qué se recuerda y puede plantearse a la memoria urbana como un hecho social, ésta característica le permite a los individuos y a los grupos constituir una identidad. Ésta necesidad de construir una identidad mediante una memoria urbana tiene que ver con el cambio que produce el habitar la ciudad para el hombre moderno, ahora ciudadano, y que parece carecer de un pasado continuo, pero estar sujeto a la continuidad de la reproducción social.

Es la memoria del ciudadano moderno, al parecer, una forma discursiva que representa lo que ya no se puede experimentar de forma espontánea. La memoria urbana es una construcción colectiva de recuerdos en torno a “cosas” individuales, que se convierten en genéricas y similares para una colectividad, y que son transmitidas a las siguientes generaciones como memoria. Tomando esto de base, se puede entender el por qué esta investigación habla de reconstruir memoria urbana mediante el uso de fotografías y narraciones de los habitantes, ya que, mediante el análisis y la comparación de estas fuentes primarias, se pueden establecer entonces las similitudes entre esas individualidades que, permitan encontrar generalidades que hayan sido o puedan ser transmitidas a las generaciones actuales y futuras de la ciudad de Bogotá y que aporten a la construcción de una memoria urbana más detallada y específica con respecto a la experiencia de habitar la Carrera Séptima de Bogotá entre 1950 y 1970 como las décadas iniciales y decisivas para la construcción de la Bogotá que se conoce el día de hoy, una ciudad multi étnica, pluricultural y con una amplia gama religiosa, política y económica en la cual las generalizaciones se han hecho casi imposibles.

Las fotografías

Las narraciones que soportaban el paso de los recuerdos sobre acontecimientos memorables de generación en generación mediante la transmisión oral, requieren en la modernidad un soporte externo, un detonante que permita realizar la transmisión de la memoria. Estos detonantes son, en esta investigación, las fotografías que se convierten aparentemente en una forma moderna de archivar externamente la memoria y poseer el territorio. Las fotografías almacenadas en el álbum de fotografías son los detonantes de las narraciones sobre acontecimientos pasados trascendentes para la construcción de la memoria individual. El problema se constituye en la validación de memoria urbana que puedan tener estos relatos y fotografías como una construcción social no oficial cuyo lugar de divulgación es la sala de estar de los hogares Bogotanos.

La fotografía, es entendida como una estrategia de representación “material” de la experiencia vivida por el sujeto, que las almacena en su álbum familiar sin ninguna pretensión histórica o documental, más allá de la memoria privada y autobiográfica. Esa memoria auto-biográfica sucede en un territorio conquistado y mantenido por el sujeto que lo habita como espacio existencial. “Aun más: una conquista territorial solo se convierte en real después del, o más exactamente: por el ritual de toma de posesión, el cual no es sino una copia del acto primordial de la creación del mundo” (Eliade, 1951, pág. 19) En otras palabras para que un sujeto considere un espacio como su territorio o espacio existencial debe transformarlo y poseerlo, conferirle formas propias que lo conviertan en algo real y, puede ser el acto de tomarse una fotografía en él, una forma moderna de creación y posesión de dicho territorio. Es la fotografía una captadora de los diferentes contextos socio gráficos que apoya la preservación de la memoria visual en: fragmentos de mundo, escenarios, personajes, eventos continuos contrastes y transformaciones. “La fotografía es un intrigante documento visual, cuyo contenido es al mismo tiempo revelador de informaciones y detonador de emociones” (Kossoy, 2001, pág. 23) y por que no, de recuerdos.

Cabe aclarar que la fotografía que analiza esta investigación estaba archivada en el álbum de familia y sirve en este caso para comprender las prácticas sociales públicas transmitidas a través del relato familiar, para conservar la memoria de la vida experimentada ya sea por los mismos sujetos o por sus ancestros. Por otro lado, es importante dejar en claro que esta investigación no indagó sobre los orígenes de la fotografía o sobre sus creadores.

Boris Kossoy plantea dos tipos de realidades, la primera afirma que es posible recuperar la vida pasada y es la fotografía una “prueba” de su existencia, lo cual hace a la imagen fotográfica una “nueva realidad”. La segunda realidad planteada, es la del documento, en esta realidad, la fotografía del pasado forma parte del mundo y su vida, es la vida del documento.

La fotografía se caracteriza entonces por estar constituida por una condición dual formada por la relación indivisible entre materia y expresión, posee informaciones implícitas y explícitas que dependen de la génesis e historia como documento y de su entendimiento como fragmento de la realidad pasada, registrada mediante procedimientos técnicos y seleccionada para el estudio.

Es muy probable que la imagen que todos tenemos de nuestro pasado familiar provenga de una foto. La familia encontró en los mismos inicios de la fotografía su medio más amplio de constatación… De otro lado, en el siglo pasado ocurrió una exaltación del sentimiento familiar de una manera hasta entonces desconocida, convertido en orgullo y fundamento de la sociedad… Las fotos familiares, conservadas en algún sobre o, más cuidadosamente , ordenadas en un álbum son un tesoro de memoria. (Rodríguez, 1996, pág. 12)

La fotografía ejerce un papel de autoridad en las sociedades modernas, en un momento de la historia de la humanidad en que como nunca antes, la imagen construye la “realidad” del hombre. Es en este periodo histórico en el cual la fotografía parece adquirir gran importancia, se entiende a la fotografía como una forma de adquirir y sus formas adquisitivas tienen tres manifestaciones: primera, la fotografía permite la posesión subrogada de una cosa o una persona. Esta adquisición simple convierte a la fotografía en objeto único. Segunda, la fotografía como elemento de consumo de acontecimientos de la experiencia personal y la del otro, que se ve afectada por los hábitos del consumismo. Tercera, la adquisición mediante máquinas reproductoras o duplicadoras de imágenes que están dotadas de información más que de experiencia.

Las fotografías son en efecto experiencia capturada y la cámara es el arma ideal de la conciencia es su talante codicioso… Fotografíar es apropiarse de lo fotografiado. Significa establecer con el mundo una relación determinada que parece conocimiento, y por lo tanto, poder (Sontag, 1973, pág. 14 ).

La memoria se apoya en “imágenes mentales” que se detonan en este caso con la visualización de imágenes fotográficas, las imágenes no son tomadas entonces en esta investigación como verificadoras del relato oral, sino que por el contrario son los detonadores o razón de ser del relato. Algunas imágenes pueden ser vistas como “agentes históricos” como lo plantea Peter Burke, ya que guardan memoria de los acontecimientos y además pueden influir en la forma en que los acontecimientos son vistos en su época y por que no, en épocas posteriores.

La imagen fotográfica, al igual que el cine, le permite al espectador tener la sensación de ser testigo de primera mano de los acontecimientos, aunque en realidad dicha sensación es una ilusión, ya que la fotografía solo permite observar una fracción posiblemente sesgada de los acontecimientos. Sesgada en cuanto ha pasado por el proceso fotográfico, la toma, la pose o las intenciones del fotógrafo o de quien hizo el encargo.

La fotografía captura el tiempo descomponiéndolo en momentos, y la visualización de la imagen fotográfica evidencia la distancia temporal con un acontecimiento pasado. La fotografía es la imagen inmóvil del tiempo que puede remitir a una entidad o a un acontecimiento y su naturaleza es enmarcada por la distinción de los actos del lenguaje utilizados para describir el “contenido” de la imagen. El sujeto utiliza para dicha descripción los universos de referencias correspondientes a lo descrito, la fotografía se convierte en la “prueba” de existencia de una entidad o de un acontecimiento por medio de una relación perceptual. La fotografía recuerdo o rememoración, requiere de un proceso de reconocimiento entre la “imagen artificio” y la “visión originaria” esto se realiza mediante los saberes laterales que permiten la recepción de la imagen fotográfica, la relación con la información adicional al que proporciona la imagen y la inserción en la memoria perceptual gracias a la experiencia. “La fotografía (…) revoluciona la memoria: la multiplica y la democratiza, le da una precisión y una verdad visual nunca antes alcanzadas, permitiendo así guardar la memoria del tiempo y de la evolución cronológica” (Le Goff Jacques, en Kossoy, 2001, pág. 116).

Al realizar un análisis del sentido social y memorial de las fotografías, se plantea que el contenido es indispensable en el uso social de la imagen al tener en cuenta la demanda social de la fotografía, la relación que tiene con la memoria y la necesidad individual de la memoria de acontecimientos cotidianos que a la luz de la colectividad pueden no ser trascendentales para la colectividad, por que no transformaron la historia, pero que a nivel personal evidencian acontecimientos trascendentales y merecedores de ser atesorados en el álbum familiar para ser sujetos de la narración y la rememoración que los mantiene vivos en la memoria de una pequeña colectividad, y que ahora, son extraídos de su espacio privado, para ser expuestos en el ámbito público como vestigio de una memoria colectiva que parece engranarse como una totalidad que conforma una memoria urbana en un territorio y que contiene recuerdos sobre acontecimientos que aunque se dan en espacio público, son parte de la narración de memoria del espacio existencial privado y familiar de los sujetos. Por lo tanto, estas fotografías analizadas en la investigación provenientes de los álbumes de familia, son para sus dueños tesoros de memoria y a su vez, objetos que sacralizaron un acontecimiento, un lugar, un tiempo o sujetos, que a su juicio deben ser inmortalizados.

Interpretación

El análisis interpretativo del corpus de la investigación busca encontrar un puente entre la narración, la imagen fotográfica y la memoria, que permita proponer una reconstrucción de la memoria urbana de la Carrera Séptima de Bogotá en las décadas de los 50 a los 70. Para ello se plantea una relación de la fotografía, la memoria urbana y la experiencia del espacio existencial o territorio. Este análisis de tipo teórico tiene una representación material plasmada en cartografías simbólicas que sirven para caracterizar la memoria urbana de los ciudadanos bogotanos desde los acontecimientos cotidianos ocurridos en la Carrera Séptima de Bogotá desde 1948 hasta la década de los 70, que marca el cambio político y económico del país, y que incide directamente en la ciudad como lugar de experiencia para los ciudadanos.

Al ver las fotos y preguntar al entrevistado qué recuerda sobre el acontecimiento capturado por la foto, la fecha, los protagonistas y el lugar, se evidencia cómo la Carrera Séptima es un espacio sobre el cual se detonan fácilmente los recuerdos, pero las calles específicas se deducen en la mayoría de los casos, mediante la observación del material fotográfico. El tipo de relato varía según el detonante de la reminiscencia (fotografía y/o relato), ya que en algunos casos se inicia por la narración y, en medio de la entrevista, la persona recuerda tener fotos de la época y lugar; luego procede a localizarlas, lo que ayuda a precisar detalles sobre el recuerdo. En otros casos, la búsqueda de la foto es el inicio y el ver la foto detona el recuerdo y, por lo tanto, es el punto inicial del relato.

Este proceso que evoca la memoria mediante la fotografía y la narración oral, evidencia que la inexactitud de las fechas puede relacionarse con la percepción del tiempo que tiene el ciudadano en el espacio existencial o territorio. Esto es, la descripción del espacio y el tiempo adquieren mayor exactitud y detalle, según la actividad que se esté recordando. En este sentido, el tiempo es para el relator, una percepción subjetiva; por lo tanto, se da en relación con una corporalidad que encarna una existencia presente o pasada en cuanto la revive en su mente y la ve en parte reflejada en la fotografía.

Con respecto a la evidencia que retiene la fotografía sobre un pasado en el cual se relaciona la tríada tiempo-espacio-cuerpo, es importante destacar la relación entre el sujeto fotografiado y el fotógrafo, es decir, aunque no nos detenemos a indagar sobre la intención del creador, sí se puede analizar, cómo es evidente la existencia tácita del otro detrás de la lente de la cámara, y es éste sujeto latente el que cede el puesto al observador de la foto. Ahora, para complejizar más el asunto, aquel sujeto que aparece en la fotografía experienciando el mundo, es también ahora, en el presente, el observador de sí mismo en el pasado. Ahora, regresando al espacio existencial y a la dimensión de la experiencia del espacio de expresión, se ve en las fotos cómo la familiaridad con la toma y la espontaneidad de la acción es subjetiva. Cada sujeto se relaciona no tan solo con el espacio, el tiempo y el cuerpo de forma particular, sino que también existen dichas particularidades con respecto a la relación con la fotografía misma. En algunas fotografías se ven sujetos solos, en otras aparecen parejas o grupos. Algunas fotos son planeadas y ejecutadas con precaución, y en otros casos son claramente espontáneas.

Las imágenes mentales que sustentan el recuerdo y la memoria, se apoyan en la mayoría de los casos de esta investigación, en la fotografía del álbum de familia, aunque la fotografía no muestra todo lo que la narración describe costumbres, valores, recuerdos, acontecimientos concretos la mayoría de las fotos, muestran personas en estado suspendido, ya sea caminando o posando en determinados espacios físicos de la Carrera Séptima o sus alrededores. Por tanto, la fotografía actúa solo como detonante del recuerdo, pero la rememoración reconstruye el resto del recuerdo en el relato resultante.

En la etapa de revisión y análisis se revisan de forma separada las imágenes y los relatos o narraciones. La muestra total seleccionada para el análisis final cuenta con treinta y seis (36) fotografías, de las cuales (34) cumplen con la especificación del marco de tiempo; las otras dos exceden por un breve margen de 5 años la fecha y, aunque se analizan por su pertinencia con respecto a los relatos, no hacen parte de las conclusiones generales por su variable temporal. Para realizar el análisis de expresión corporal se tomó como base el modelo conceptual desarrollado por Edward Hall, en su texto La dimensión oculta, en el cual el autor explica los resultados de su investigación sobre el uso que el hombre hace del espacio y cómo esta relación es también una forma de comunicación humana, es así, que el autor plantea que por el espacio social personal y por la forma en que el hombre lo percibe.

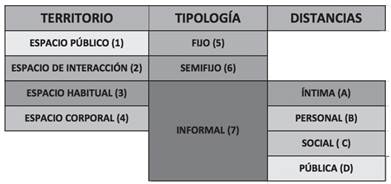

De esta manera, al realizar el análisis de las fotografías -como detonantes de memoria-, desde la proxemística se busca indagar en ellas datos que revelen la experiencia del espacio existencial con respecto al territorio y a la ciudad. Si los indicadores del espacio con espacio existencial y territorio, se puede decir que estos dos indicadores se relacionan con lo que explica Edward Hall en su modelo organizativo y que aquí se denominará tipología del espacio, como espacio fijo, espacio semifijo y espacio informal.

El primero es el espacio fijo y rígido, en el cual las actividades son específicas y constantes. En este espacio el hombre ha creado estructuras inamovibles, no solo desde el aspecto físico, sino desde las manifestaciones que modelan el comportamiento del sujeto. El siguiente espacio de características semifijas es aquel que relaciona el sujeto con los objetos “en” el espacio como el mobiliario y los objetos en este espacio. Desde allí se puede analizar la relación entre el cuerpo y los objetos que lo rodean y median sus acciones “en” un lugar. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que lo que en una cultura constituye espacio de características fijas, en otra puede serlo de caracteres semifijos, y viceversa (Hall, 1973, pág. 174). Estos dos espacios son los que establecen el espacio existencial y el territorio.

También existe el espacio informal, que comprende la distancia que se mantiene en sus encuentros con los demás (Hall, 1973, pág. 179). En este nivel se habla de cuatro distancias, a saber: la distancia íntima, que es la de contacto físico y proximidad, en la cual tienen lugar los actos amorosos, la lucha, el consuelo o el afecto. Luego está la distancia personal, que es una distancia que permite el contacto físico con el otro para sujetar y asir, de modo que evidencia las relaciones cercanas con amigos, familia y pareja. Continuando se encuentra la distancia social, es aquella que marca el límite de la dominación, como lo denomina Edward Hall; es decir, es una distancia que no propicia el contacto físico, es la necesaria para el trabajo, el convivir en la oficina o para la conversación. Por último, está la distancia pública, que es aquella que se usa para dirigirse a un grupo de personas, ideal para las figuras públicas.

Con respecto a las distancias, estas se relacionaron con la variable del ciudadano, en lo que tiene que ver con los indicadores de prácticas, espacios y tiempos, ya sean de tipo individual o colectivo. Y, si el análisis de esta investigación se hace desde la experiencia en espacio existencial, la subjetividad en su facticidad y corporalidad es de gran pertinencia. Edward Hall señala que existen unas diferencias que determinan las distancias en los territorios en los cuales se desenvuelve el sujeto según las variables culturales. Estas variaciones subyacen en una experiencia del espacio existencial diferente en cada cultura, condicionada por el tiempo - espacio - cuerpo en el cual habita el sujeto, lo cual modifica el mundo sensorial que experiencia un sujeto de acuerdo a su cultura. Aun así, como se plantea aquí, esta aproximación, es tan solo una base sobre la cual se construye un cuadro que permite un análisis inicial y general que se profundiza y especializa al ser cruzada con el análisis interpretativo que permiten las narraciones. La idea de esta categoría de distancia es, en principio, revisar la coincidencia de la Tabla 1, desarrollada para esta investigación con base en la propuesta teórica de Hall, la fotografía y posteriormente el relato.

Dentro de este análisis también se consideran las variables del territorio, en el cual aparece el territorio público, espacio de libre acceso que no es controlado por una sola persona de forma permanente; después está el territorio de interacción, que es el espacio de congregación o reunión informal; le sigue el territorio habitual, que es el espacio individual y controlado, y para finalizar, aparece el territorio corporal, aquel que rodea nuestro cuerpo, lo que podríamos llamar espacio personal. Esta división en territorios sirve para analizar las prácticas del sujeto en el espacio público.

La Tabla 1, que se muestra a continuación, se utiliza para el análisis individual de cada fotografía, aquí se mostrará su aplicación en una imagen a manera de ejemplo.

Fuente: Elaboración propia. 2014.

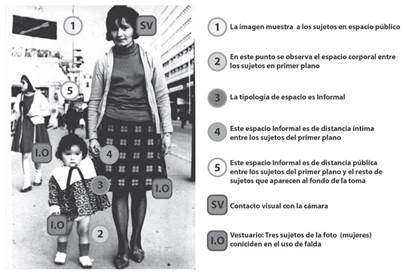

A todo lo que se ha detallado anteriormente se hace necesario agregar un par de variables adicionales para completar el modelo de análisis. La primera de estas variables está contenida en lo que Edward Hall denomina territorialidad del sujeto. Utilizando como punto de inicio esta teoría, se tendrá en cuenta lo que se llamará desde ahora signo visual (SV). El signo visual se utiliza para analizar la actitud visual de los sujetos del primer plano de la foto. Aquí es preciso determinar actitudes como si quienes aparecen en la fotografía observan o no al fotógrafo, el fotógrafo es, a su vez, el observador y, aunque no nos ocupamos de él ni de su intención, sí es importante la mirada del sujeto, pues ayuda a entender la relación con el otro tras la lente, y este otro, cuya existencia es tácita en la toma, como sujeto latente, es la posición que adopta en la actualidad el observador de la fotografía. En este sentido, el signo visual (SV) es el que permite determinar la experiencia proxemística del sujeto con respecto a la distancia que tiene el sujeto fotografiado, con el observador. Este dato aporta información a la investigación sobre las relaciones de los sujetos en el espacio existencial urbano, en este caso, la relación con este sujeto latente.

La segunda de estas variables es lo que se denominará inventario objetual (IO). Será una serie de objetos que pertenecen al espacio semifijo del sujeto y que permiten analizar las consistencias de estas relaciones en las muestras de análisis, las actividades, los lugares y los sujetos. Este inventario objetual comprende el vestuario, accesorios y objetos que se puedan considerar elementos de participación activa en la constitución de la memoria urbana en el espacio existencial.

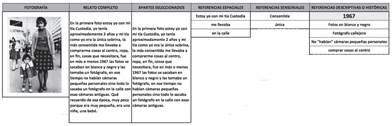

Con respecto al nivel narrativo de la memoria, lo que se ha denominado la expresión narrativa, el análisis se enfoca en variables del discurso. Por ejemplo, los términos referidos al espacio: en, sobre, junto, bajo, lejos, cerca, unido, encerrado, afuera, adentro, entre otros. La siguiente variable es la sensorial. En esta se resaltan las descripciones como: visto, sentido, percibido, pequeño, grande, alto, gris, elegante, deforme, silenciado, distorsionado, suave, duro, liso, salado, ahumado, dulce, desagradable, molesto, miserable, entre otras. Por último, se tendrán en cuenta las variables descriptivas o históricas en las cuales los entrevistados enuncian datos sobre acontecimientos, hechos, lugares o personajes que se puedan relacionar con la historia de la ciudad. Para facilitar el análisis, se realizó un cuadro de análisis (Tabla 2). Aquí se muestra un ejemplo de su aplicación.

Fuente: Elaboración propia. 2014.

Hallazgos sobre las Fotografías

En primer lugar se observa que el sujeto puede ser un peatón ocasional o un trabajador de oficina que va por la calle. Sin embargo, en estos casos nos encontramos con que al fondo de la toma hay otros ciudadanos transitando por la calle, la plaza o el parque. Así, aunque el sujeto asuma que su experiencia es individual, está siendo afectada de forma directa por los otros sujetos que están con él, habitando su territorio, en el espacio público, en el espacio existencial. Además, comparten la misma tipología de espacio, en este caso, en su mayoría, un espacio informal, en el cual la distancia ayuda a determinar la posible relación o cercanía con los otros sujetos de la toma. Es así, entonces, que sin importar si los sujetos que aparecen en la toma se conozcan o no, están teniendo una experiencia colectiva del espacio existencial, y se están vinculando mutuamente a la memoria colectiva urbana del lugar.

Por otro lado, se observan las fotos que son intencionalmente colectivas, es decir, aquellas en las cuales en el primer plano aparece más de un sujeto. Aquí no existe tan solo de forma obvia, una experiencia colectiva para el sujeto, sino que su habitar en la ciudad está relacionado con unas prácticas y acontecimientos que permiten estar en el mundo mediante una corporalidad, que además se evidencia en la distancia que tienen unos de otros en la fotografía. En este caso, se observa en las fotos de familia, una distancia íntima, como lo plantea la proxemística. Así, ese espacio informal, dentro de un territorio público y corporal, admite también experiencias íntimas y cercanas; es así que la ciudad, constituida por la calle, la plaza o el parque, al ser un espacio de libre acceso, y que no es controlado por un solo sujeto, es propicio para la reunión o el tránsito de sujetos que en este espacio - tiempo manifiestan su relación mediante la distancia de sus cuerpos.

Otro hallazgo es la conformación el territorio clasificado como espacio público. Este espacio público, co-existe en el espacio corporal que aparece en la toma. Estos dos territorios evidencian las tipologías de espacios. Aquí la mayoría de las imágenes evidencian un espacio informal, ya que lo que capturan es la existencia de los sujetos en el espacio. La ciudad no es la protagonista de las tomas y los acontecimientos reflejados son, en general, de circulación. Esto es, en su mayoría, por que las tomas muestran a ciudadanos en su práctica como peatón, independientemente de su relación con el espacio no importa si son trabajadores de oficina, estudiantes, conductores o peatones ocasionales; los sujetos aparecen caminando en la calle, posando en la plaza pública o en el parque. Las fotografías no reflejan prácticas como juego o trabajo. En realidad, muestran la acción de trasladarse de un punto A a un punto B, con alguna finalidad que no es clara en la foto. Esto evidencia cómo la calle analizada es una zona en la cual el sujeto habita por múltiples razones: por costumbre, por obligación, por necesidad o por gusto.

Si bien, como se dijo anteriormente, la mayoría de las fotos muestra personas congeladas en la acción de desplazamiento, hay también imágenes en las cuales la intención de pose es clara. En este caso estos límites con una distancia tan corta y una actitud más dispuesta a la toma, demuestran la relación existente con la práctica de la fotografía como acción y acontecimiento que permite que el sujeto experiencie el espacio existencial. Así, vemos que algunas de las fotografías muestran poses más rígidas, lo que sugiere una relación distante con el fotógrafo y la acción en sí.

Se intuye, pues, que la acción de la toma obedece a un deseo manifiesto de conservar un recuerdo del momento de reunión familiar. Las fotografías que obedecen a este parámetro de pose son de familias y las distancias en todos los casos es íntima con contacto corporal. Otra característica positiva en la distribución de los cuerpos es la linealidad. Todos los sujetos se disponen uno al lado del otro, en algunos casos más o menos cerca, y en una actitud aparentemente casual.

Si recordamos que el hombre posee memoria espacial, el espacio comunica cosas diferentes mediante asociaciones o emociones que produce en un sujeto, estas fotografías se convierten en fotografías recuerdo que el sujeto desea poseer para prolongar su existencia en este tiempo - espacio capturado por la fotografía. Estas fotografías, a diferencia del resto de las imágenes de la investigación, son claramente preparadas tanto por los sujetos del primer plano de la toma, como por el fotógrafo. Las otras, en cambio, son fotografías que capturan la acción de desplazamiento de una forma casi desprevenida para el sujeto que aparece en la toma, lo que las hace más espontáneas y, son, por lo tanto, deseadas y pensadas como una fotografía recuerdo a posteriori de la toma.

Así, estas fotografías permiten que los sujetos las almacenen en sus archivos familiares -álbum- y las usen como anclajes en sus narraciones personales. Ahora, estas fotografías que no están a la vista constantemente, sirven de detonantes de la memoria cuando el sujeto de la fotografía o el sujeto poseedor del álbum las consulta. En este momento, la imagen trae consigo los recuerdos de lugares o instantes significativos para el sujeto. El hombre le asigna nombres a los lugares que le significan una entidad territorial. Los lugares que se frecuentan suelen ser nítidos en su representación, pero los que no se conocen o carecen de interés, son difusos o no existen en la memoria del sujeto. Así las cosas, las narraciones de aquellos que aparecen en la toma y que poseen recuerdos de ese espacio - tiempo son más claras que aquellas contadas por terceros.

La propuesta teórica del concepto de proxemia aquí utilizado abarca el uso del espacio con respecto a sus usos, y el concepto de espacio con respecto al tiempo. Para estos dos enfoques de proxemia se aplica el concepto de distancia. Así aparece el concepto del signo visual, que posibilita analizar la importancia de la mirada como parte de la experiencia del espacio existencial. Como se mencionó, la mirada es otra forma en que el sujeto existe, pues le permite relacionarse con el mundo que lo rodea con distancias íntimas o mayores a las que su cuerpo le admite alcanzar. En otras palabras, la mirada es otra forma en que el sujeto accede al mundo, adquiere información, registra datos que le permiten enriquecer su percepción del entorno. Así, los sujetos habitan y experiencian el espacio existencial desde su corporalidad mediante su percepción y la utilización de todos sus sentidos. Aquí, la mirada es una forma de relación que hace que el sujeto experiencie todas las instancias posibles en el territorio, pues la mirada puede marcar distancias íntimas, personales, sociales y públicas de forma casi simultánea y sin necesidad de hacerlo manifiesto en la lejanía o cercanía corporal.

En el caso de las fotografías analizadas, este signo visual está marcando si uno o más de los sujetos que aparecen en la toma se encuentran observando la cámara. En estos casos, que aquí son la mayoría de las imágenes seleccionadas, la mirada atenta de alguno de los sujetos de la toma, permite inferir un par de cosas. En primer lugar, hace evidente la conciencia que tenía el ciudadano de la época con respecto a la fotografía callejera como práctica cotidiana. Así, se observa que todas las imágenes fueron tomadas por fotógrafos callejeros, ya que las familias entrevistadas no poseían cámara fotográfica propia. La actitud tranquila, desprevenida y, en algunos casos, sonriente que muestra la mirada de los sujetos que observan la cámara al momento de la toma, da la idea de una familiaridad con ésta práctica que se da en espacio público. Aunque la foto sea la de un solo sujeto en el primer plano, la práctica es en sí de tipo colectivo, ya que es evidente la existencia del otro sujeto de forma tácita tras la lente de la cámara.

A pesar de que el análisis del fotógrafo excede los límites de esta investigación, es pertinente aclarar que, independientemente del contacto visual o no con la cámara, la existencia de la fotografía es en sí una evidencia de su estar en el mundo. Ahora bien, ya que el centro de interés del signo visual en este análisis no es profundizar en el papel del fotógrafo, se puede pasar a la segunda de las conclusiones, que tiene que ver con la relación que permite entablar la mirada entre el sujeto que aparece en la fotografía y el observador de la misma. Como se planteó con anterioridad, la proxemística también estudia la cercanía con respecto al tiempo. De esta manera, la acción de mirar a la cámara genera la sensación, para el observador de la fotografía, de una relación directa con el sujeto de la toma. Así pues, de alguna forma el sujeto que observa la fotografía puede percibir de un modo diferente al sujeto que existe en la foto cuando este parece mirarlo directamente y, entonces, la percepción de la experiencia del sujeto en la foto, parece más cercana al observador. Este signo visual es, entonces, un medio que da a la fotografía su papel protagónico en la detonación de recuerdo que genera memoria y es, al mismo tiempo, una forma de crear un puente entre las décadas analizadas y el presente desde el cual son vistas.

Para finalizar, en este nivel del análisis hay que revisar lo que se denominó como inventario objetual. Debido a la naturaleza de las imágenes y el objetivo de la investigación, el análisis no se centrará en los equipamientos urbanos, colectivos o públicos como los denomina Francois Fourquet, según el período de tiempo y la propuesta correspondiente. En este sentido, la estructura de la toma y la finalidad con la cual el sujeto conserva la fotografía, hace que en la mayoría de los casos la ciudad, no sea el centro o protagonista. Con respecto al inventario objetual, el archivo fotográfico de la investigación arroja sobre todo información sobre el vestuario. Este permite también una aproximación a la experiencia del espacio de la Bogotá de las décadas de los 50 a los 70. Así, teniendo en cuenta que el interés es la aproximación desde el concepto de espacio existencial, y este concepto contempla la corporalidad, cabe entonces destacar el hecho de que el cuerpo constituye el entorno del yo, “es inseparable del yo… los cuerpos humanos son cuerpos vestidos. El mundo social es un mundo de cuerpos vestidos” (Entwistle, 2002, pág. 11). Con respecto a este aspecto, se pueden plantear unas generalidades o tendencias que parecen obedecer a un cambio paulatino de las costumbres del vestir en la ciudad con respecto a la época de la fotografía. En las fotografías más antiguas, que en este caso datan de la década de los 50, se observa que las mujeres utilizaban falda o vestido en todos los casos, desde las niñas más pequeñas que aparecen en las tomas, hasta las damas de mayor edad. Otra observación correspondiente a las fotografías de esta década es el uso de bolsos de mano, trajes tipo formal, sombreros y pañolones en la cabeza.

Si el interés es el análisis de la experiencia del espacio existencial y el territorio manifiesto en recuerdos almacenados en la memoria, éste debe contemplar el hecho de la estrecha relación existente entre la corporalidad del sujeto y su indumentaria. La ropa es una forma de existencia en y con el cuerpo y, aunque es una experiencia íntima, es el resultado de la acción -vestirse- lo que deja que el sujeto construya la imagen pública que presenta de sí mismo. La prenda es, entonces, una manifestación cultural que permite que el cuerpo constituya una identidad correspondiente o no a una cultura. Por lo tanto, vestirse es una práctica social, ya que el cuerpo vestido es el que se relaciona con otro cuerpo vestido, en el territorio del espacio existencial. El vestir de acuerdo con normas culturales o no, determina en gran medida la relación que un sujeto tiene en el espacio existencial. A su vez, éste altera de forma directa su relación con el otro sujeto con el cual comparte la experiencia del espacio público.

Las fotografías correspondientes a la década de los 60 mantienen el uso de la falda por parte de las mujeres, aunque el cambio se evidencia en la altura de la falda, que aparece sobre la rodilla. Se mantiene el uso del bolso de mano y se destaca la aparición de abrigos para la mujer. Otro cambio visible está en las formas y los tipos de peinado, ahora más voluptuosos y llamativos.

Con respecto a los hombres, las dos décadas -50 y 60- no representan cambios muy dramáticos con respecto al vestido. En general, se observan trajes formales para los hombres, en la década de los 50, así como el uso de sombrero, que parece desaparecer en la década de los 60. Por otro lado, en la gran mayoría, los trajes van de la mano con la corbata, la gabardina y, en algunos casos, el paraguas.

La década de los 70, en cambio, muestra cambios significativos en la indumentaria de ambos sexos, lo que videncia una modificación de la experiencia con el espacio existencial. Así, el pantalón deja de ser privativo de los caballeros y se convierte en una prenda de uso cotidiano para las mujeres. Además, los trajes parecen menos formales para las señoras. Estos cambios en el vestido se reflejan también en posturas más relajadas a la hora de posar para la foto o desplazarse por el espacio público.

Con respecto a los hombres, hay algunas variaciones también. Si bien se mantiene el uso del traje de saco, la corbata no se usa en todos los casos. Además del traje formal, en niños y adultos, surge el uso de sacos con camisa de cuello ancho y llamativo. Otro aspecto es la aparición de accesorios, como las gafas oscuras, para la cotidianidad en la ciudad. En esta década, el cabello de los hombres también cambia; los cortes son más voluminosos y llamativos, y en algunos casos se observa el uso de patillas más largas y barba.

De esta manera se concluye hasta este punto que el análisis de la fotografía, como fuente primaria documental de la memoria, proporciona dimensiones adicionales a las de la narrativa, que sirven para complementar la estructura de lo denominado memoria urbana. En este aspecto se presupone que, aunque esta investigación fue una búsqueda desde lo íntimo y lo personal, de los sujetos, desde los álbumes de familia y los relatos personales, logra construir una memoria urbana con detalles adicionales a los arrojados por lo que reflejan los cuerpos en las fotografías. De esta forma, es posible continuar con la siguiente etapa del análisis, para cruzar los hallazgos de las fotografías con los de los relatos.

Hallazgos sobre los relatos

Teniendo como base la matriz de análisis del proyecto, se dividieron los análisis descriptivos e interpretativos del material para optimizar el proceso y permitir que las fotografías y los relatos proporcionen la información correspondiente a cada uno de forma autónoma. En esta etapa se exponen los resultados encontrados en el análisis de los relatos. Al relato completo se le extractaron los apartes más significativos para la investigación, porque aportan información directa sobre el enfoque, el tiempo o el lugar que aquí interesa. De esta manera, no solo es relevante lo que el entrevistado recuerda, también es importante cómo lo narra, cuáles son las referencias espaciales que utiliza y cuales las sensoriales. Finalmente se extractan datos descriptivos e históricos que el sujeto haya dado en su relato, para con estos, poder corroborar qué es lo que la gente realmente recuerda sobre un espacio y un tiempo, y, de ese modo, saber qué conforma la memoria urbana del ciudadano común de la Bogotá de las décadas de los 50 a los 70.

El análisis desde la teoría proxemística también ofrece la posibilidad de realizar una aproximación a los relatos, ya que, la experiencia del espacio existencial se manifiesta también en el lenguaje utilizado por el sujeto para narrar su memoria. Así, no es tan solo lo descriptivo; hay que tener en cuenta que, además de los significados lingüísticos, poseen una carga particular para el emisor del mensaje, pues éstas hacen más cercano o más lejano el recuerdo enunciado en el relato.

Cada sujeto recuerda elementos diferentes aunque comparta experiencias colectivas con otros. Estos elementos son constitutivos de su experiencia. De esta manera, habrá puntos comunes entre los recuerdos de varios sujetos, sobre una experiencia común en un espacio

- tiempo; pero será la corporalidad la que le otorge la diferencia entre una y otra. Es menester aclarar que la corporalidad o el estar en el mundo de cada sujeto es diferente y que sus experiencias previas son únicas, su percepción del espacio existencial se particulariza. En conclusión, aunque los adjetivos para describir el espacio puedan ser diferentes según el género, en general los sujetos de los relatos poseen una referencia sensorial similar sobre una experiencia en el espacio existencial y, sus recuerdos están rodeados de calificativos que muestran una memoria urbana que refleja una existencia cotidiana positiva. Esto retoma algunas de las preguntas planteadas anteriormente sobre qué recuerda el sujeto común. Es decir, qué constituye realmente la memoria urbana. En definitiva se puede asegurar que, según los hallazgos de esta investigación, la memoria urbana está conformada por los recuerdos de la experiencia en espacio existencial y la posesión de un territorio mediante recuerdos de experiencia vividas y detonados por fotografías que hacen actualizable el recuerdo mediante la narración producto de la reminiscencia.

Cartografía simbólica

Es importante aclarar que, en ningún momento se pretende postular que esta cartografía es la manifestación única de la memoria urbana de Bogotá, o que es universal, sino es, tan solo una representación de la misma elaborada por la investigadorta sin la intervención de los sujetos entrevistados, es entonces una interpretación. Las preguntas sobre las cuales se ocupa este aparte están relacionadas con ¿Qué es lo memorable de la Carrera Séptima de Bogotá entre 1950 y 1970? ¿Cúales son los elementos constituyentes de esa memoria urbana? ¿Qué recuerda el sujeto de ese territorio? ¿La Carrera Séptima es parte del territorio de una colectividad y por lo tanto de su memoria urbana?

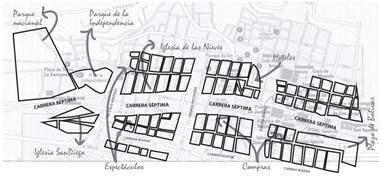

El primer nivel de la cartografía representa el espacio físico manifiesto en el mapa. Aquí la palabra clave es representa, ya que en principio se utilizó un mapa de la candelaria como base, para hacer una reprodución literal del mismo. Sin embargo, se hicieron algunas modificaciones, como eliminar detalles irrelevantes de la topografía, y simplificar la estrutura de la zona representada para clarificar la estructura de cuadrícula. De esta manera, se reduce a una estructura con calles y carreras definidas y se dejan solo los detalles básicos para comprender el espacio representado.

En segundo lugar, la Carrera Séptima se representa ampliada significativamente, aunque en el mapa, ésta no es una calle amplia. En la representación se muestra significativamente más ancha, por el valor simbólico que tiene para la investigación y para los sujetos que la rememoran. El mismo método se utiliza para representar la Avenida Jiménez, la Avenida Calle Diecinueve y la Avenida Calle Veintiséis, aunque en menor medida. Todas estas calles son ejes de las narraciones y actúan como límites del espacio existencial rememorado por los sujetos que elaboran la reconstrucción.

En tercer lugar, se representan solo las calles y carreras que entran en las narraciones o relatos de los entrevistados y que se hacen además evidentes en las fotografías, ya que son éstas las que hacen parte de la experiecia del sujeto. En consecuencia, todo aquello que no figura como parte del fragmento de memoria reconstruido, no es representado.

Por último, el mapa es modificado al momento de la representación, al ubicar el Parque Nacional al lado del Parque de la Independencia. Esta decisión en la representación obedece a la importancia narrativa que posee este parque en los relatos obtenidos y, aunque queda fuera del espacio físico estudiado, se incluye en el mismo, cuando se hace evidente la relevancia que tiene en la memoria urbana de los ciudadanos y la relación directa que éstos hacen entre el Parque Nacional y la Séptima en la época que se estudia, se podría decir que el Parque Nacional hace parte del territorio.

Mapa del espacio existencial

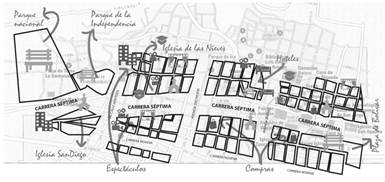

El nivel del espacio existencial corresponde al de las prácticas (los centros, los caminos y los lugares). En este nivel se utilizan una serie de íconos representativos de las prácticas o lugares nombrados por los sujetos en sus narraciones y que contribuyeron a la reconstrucción de la memoria urbana.

Para poder identificar entonces esta información de la memoria en el espacio existencial representado, se utilizan una serie de iconos que permiten ubicar en el espacio los acontecimientos por ellos recordados y que han sido comunes para todos los relatos y fotografías analizadas.

Fuente: Elaboración propia. 2014.

Con el mapa recordado (representación del territorio) y el cuadro de los íconos, se procedió a desarrollar el mapa del espacio existencial, para responder entonces a la pregunta de ¿Cúales son los elementos constituyentes de esa memoria urbana?. En la siguiente figura se expone una representación del espacio existencial en dos niveles. El primer nivel se encarga de evidenciar las prácticas recordadas por los sujetos de la investigación, el segundo nivel marca sobre el mapa recordado (representación del territorio), los lugares y caminos manifiestos en los relatos o en las fotografías.

Primer nivel:

Segundo nivel:

Se debe tener en cuenta que la cartografía no lleva los nombres de los lugares identificados por los íconos por dos razones: la primera, la claridad de lectura de la misma, y la segunda, no es una información imprescindible para comprender la práctica o la estructura de la cartografía.

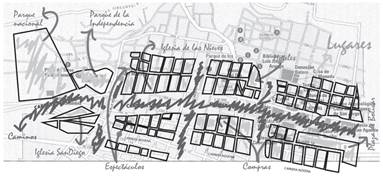

Mapa de experiencias

Aquí, se ubican las fotografías en los lugares que, según la narración y según la observación de la investigadora, con los datos consultados, y cotejados se usa de base para organizar las imágenes sobre el gráfico del mapa recordado (representación del territorio). Por lo tanto, es posible que la ubicación no sea del todo precisa con respecto a direcciones, tal y como se entiende tradicionalmente un mapa, pero sí es coincidente con la zona de percepción espacial y la ubicación general del lugar y el acontecimiento. Esto permite entender que, la memoria urbana de un lugar no obedece exactamente a coordenadas topográficas o direcciones. En su lugar, atiende a percepciones espaciales y emocionales que permiten entender la ubicación general de los acontecimientos y las prácticas que conforman el territorio del sujeto, teniendo en cuenta, la relación visual que tiene el territorio con la experiencia almacenada en la memoria.

Pero al ver el resultado, se hace insuficiente ubicar las imágenes en la representación de su territorio para responder a las preguntas sobre ¿Qué recuerda el sujeto de ese territorio? y, ¿La Carrera Séptima es parte del territorio de una colectividad y por lo tanto de su memoria urbana?. Es por esta razón que se desarrollan otra serie de apuestas representativas que apoyen la reconstrucción de un fragmento de memoria de la Carrera Séptima entre 1950 y 1970.

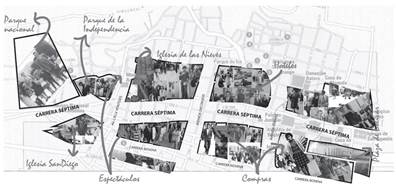

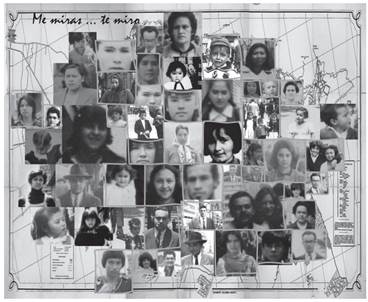

Dichas apuestas representativas buscan destacar primero, lo que la fotografía capturó del territorio individual y segundo, contrasta lo que todas las fotografías capturaron del territorio, esto permite saber qúe recuerdos comunes tiene el grupo de sujetos de ese territorio y ayuda a saber si esas similitudes o diferencias constituyen un fragmento de la memoria urbana del lugar. La primera representación es una composición sobre primeros planos de los rostros de los protagonistas de las fotografías que pueden ser significativas en tanto manifestaciones de la relación del sujeto con su territorio y con la fotografía que, sean visibles en las imágenes, tales como la mirada, y la expresión facial de los sujetos fotografíados, el vestuario como manifestación de las nuevas experiencias de ciudadania, el género y las edades de los protagonistas de la toma.

Este Mapa de experiencias le aporta a la cartografía el nivel de relación entre el sujeto fotografiado en el pasado, y el sujeto que observa la foto en el presente, esta relación se da por medio de la mirada. Es por esta razón que se titula “Me miras … te miro” como evocación de la idea de intercambiar miradas entre el observador y el sujeto de la foto. Una especie de diálogo silente que busca trasmitir la experiencia vivida en ese territorio y que hace uso de lo que en los hallazgos en las fotografías se llamó signo visual (SV).

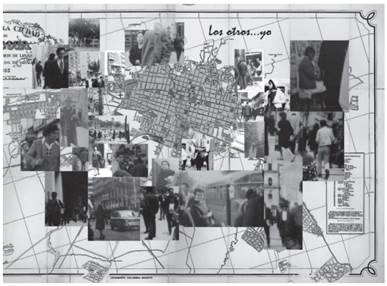

La segunda representación se enfoca en lo que se denominó inventario objetual (IO). Aquí se hacen acercamientos a una serie de objetos que aparecen en el espacio semifijo manifiesto en el segundo plano de las fotografías y que permiten analizar los lugares y los sujetos que allí aparecen. Este inventario objetual es constitutivo del territorio ya que en él aparecen las constantes que son experimentadas por todos los sujetos que lo habitan, como edificios, vías, sistemas de transporte, moda, clima, etc.

En esta apuesta representativa se juega con la idea de enfocar la atención en el entorno que hasta ahora se ha mantenido de telón de fondo de todo el espectáculo. En este punto, la idea es analizar qué es lo característico en este aspecto en las imágenes analizadas y si, de alguna manera, la permanencia de las características físicas del lugar juegan un papel significativo en la conformación de la memoria urbana del lugar.

Como se observa, esta representación se propone con el uso de fotografías alrededor del mapa de la zona que se estudia, esto es por que lo que muestran estos detalles fotográficos, son acercamientos de los segundos planos de las fotografías que también proporcionan información sobre el pasado pero que en algunas ocasiones no son parte de la narración del recuerdo del sujeto que recuerda.

Este mapa de experiencias se llama “Los otros … yo” por que una de las cosas interesantes que se observan es como los otros, no protagonistas de la toma, no solo hacen parte de la imagen por aparecer en ella, sino que en algunos casos se ven interesados en la misma, en aparecer en la foto, en otros casos corroboran las observaciones hechas como el tipo de accesorios que usaban las personas en esa época, el tipo de vestuario, etc.

Otra cuestión interesante, es la constancia de los edificios, la percepción en este sentido da una sensación de continuidad; el espacio físico, es un espacio que se mantiene sin cambios radicales en ese tiempo, lo cual hace relativamente dificil percibir el paso del tiempo de forma evidente, sin tener el apoyo de la visualización del sujeto en las imágenes y a su vez del relato oral que los respalda.

La última de las representaciones hechas, fue la denominada “Me tocas … te toco” se refiere a la variable de las distancias que se evidencian en las fotografías, entre los sujetos del primer plano. Esta representación intenta mostrar como en la mayoría de los casos, los sujetos que hacen parte del primer plano de la imagen tienen entre ellos una distancia, intima o personal.

Elaboración propia. 2017

En esta representación se busca reflejar el tipo de contacto frecuente evidenciado en las imágenes del espacio existencial de estos sujetos. Lo que se manifiesta, es que en la mayoría de las imágenes hay un contacto íntimo entre los sujetos.

Estas tres partes del Mapa de experiencias son entonces, los niveles representativos de los hallazgos fotográficos. Están pensados como niveles de información que puede recibir el observador después de ver las fotografías originales de los álbumes, para poder hilar el proceso de construcción desde la memoria individual y privada, hasta la memoria urbana y pública.

Conclusiones

La experiencia del espacio existencial de los ciudadanos que habitaron la Carrera Séptima de Bogotá entre 1950 y 1970, está atada a la relación desde los acontecimientos y las emociones generadas en esos espacios. Cada recuerdo parece relacionarse con los sujetos con los cuales se compartió la experiencia, y está albergada a manera de fragmentos que son detonados con la visualización de las fotografías del álbum familiar.

Cada uno de los recuerdos almacenados, constituyen la historia personal que los sujetos almacenan en su memoria y que relacionadas con las fotografías que guardan en sus álbumes, sirven de detonantes de las narraciones que les permiten inmortalizar y transmitir dichos recuerdos para las futuras generaciones, es decir, es ésta la memoria que trasciende. Una historia íntima que se hace pública en esta investigación, y que permite vislumbrar fragmentos que constituyen la memoria urbana del sujeto común de una ciudad como Bogotá.

Con respecto al tiempo, como otro valor determinante en la memoria, se puede definir que los acontecimientos narrados son percibidos por el sujeto como distantes, en tiempo y espacio, pero al mismo tiempo, las descripciones de los acontecimientos almacenados en la memoria, son de hechos breves o acciones cotidianas, en su mayoría, que, por razones emocionales de algún tipo se hacen relevantes para la experiencia del espacio existencial del sujeto, y se actualizan, una y otra vez, cuando el sujeto las trae a su presente, mediante las narraciones y las fotografías de su álbum familiar. Es así que se confirma, que al ser el tiempo una concepción de la existencia del sujeto en el mundo, es la fotografía, una herramienta que le permite al sujeto retener el pasado, y revivirlo una y otra vez.

Por otro lado, está el asunto de la relación de los sujetos con el territorio. Esta investigación permite vislumbrar que el territorio es parte fundamental de la experiencia del sujeto en el mundo. Siendo éste el que permite que los sujetos habiten colectivamente, ya sea mediante prácticas individuales o colectivas, con otros sujetos con los que comparten la existencia en el territorio que puede ser: transitorio, de diversión, de reunión, de culto, de trabajo o de compras. En general, de prácticas que hacen de éste, una parte definitiva de la memoria de un sujeto o de una comunidad.

Por otro lado, está la fotografía que, en esta investigación, es analizada como detonante de la memoria. En este sentido, el hallazgo tiene que ver con la naturaleza de la fotografía como detonante, pero no como elemento constitutivo de la memoria, es decir, la fotografía en un medio físico que puede actuar como archivo del recuerdo, cuando el sujeto la considera como tal, pero que no es indispensable como parte de la narración de su experiencia del espacio existencial.

Otra característica importante sobre la memoria, hallada en esta investigación, tiene que ver con el hecho de que la narración es, en realidad, una forma descriptiva de la experiencia. La oralidad es la mejor manera en que un sujeto comparte con otro su experiencia del espacio existencial. La fotografía por otro lado, puede convertirse en la mera representación de un acontecimiento sin la ayuda de la narración. Esta última es la que la válida como una forma de archivo de un recuerdo, que conforma la memoria urbana, de la experiencia del espacio existencial, de los ciudadanos que habitaron un lugar en el pasado.

Finalmente, se hace interesante la importancia simbólica que tenia la posesión de una fotografía propia en este periodo y el papel representativo que tenían estas tomas en el álbum de fotografía. Esta última conclusión deja abierta interesantes preguntas sobre la relación de la posición social y la fotografía en la Bogotá de ese periodo, o el papel de auto reconocimiento que tenia la imagen fotográfica en los sujetos de esa época. Pero serán estos aspectos de la fotografía problemas a tratar en otra investigación.