Toda lista es incompleta, aún así y a sabiendas de lo provisorio de la cartografía que aquí proponemos, queremos dar cuenta de un fenómeno poco visibilizado: el registro de prácticas teatrales y performáticas sexo-disidentes en producciones audiovisuales recientes. Organizaremos estos materiales en función a su vínculo con el acervo de los estudios teatrales puesto que se trata de poder pensar a estas piezas documentales como un trabajo insistente y creativo sobre el archivo, como un ejercicio de memoria, concebida a la manera que la entiende Nelly Richard, o sea como “un proceso abierto de reinterpretación del pasado que deshace y rehace sus nudos para que se ensayen una y otra vez sucesos y comprensiones” (2013:135). De este modo, pretendemos intervenir en el archivo preexistente pero, fundamentalmente, sembrar la promesa de creación futura de un archivo mutante. En el campo cinematográfico latinoamericano actual es visible el incremento acelerado de ficciones que intentan, con resultados disímiles, representar a personajes no-heteronormados en términos despatologizantes (aunque prioritariamente asimilacionistas). En el presente trabajo queremos poner el foco, sin embargo, en ciertas producciones documentales de los últimos tiempos, dentro de las cuales también se evidencia un interés creciente por el registro de múltiples cuestiones vinculadas con la disidencia sexual. Así, se podrían mencionar, a modo de ejemplo, materiales tan disímiles como la película venezolana Yo soy yo (Ostos, 2013), la argentina Lesbianas de Buenos Aires (García, 2002), las chilenas Locas Mujeres (Wood, 2010) y Que nadie vea (Sepúlveda, 2011), o muchas de las películas uruguayas de Aldo Garay -desde Yo, la más tremendo (1995) hasta El hombre nuevo (2015)-. Se trata de una serie, un conjunto de dispositivos de particularización sobre casos puntuales que, al mismo tiempo, operan como lupa de realidades más extendidas. En Hotel Gondolín (López Escriva, 2005), por sumar otro caso, se narra la vida cotidiana de las travestis de ese hotel porteño -llamado igual que el documental- el cual da cobijo a treinta personas cuya sobrevivencia depende del ejercicio de la prostitución en las calles, atravesando múltiples conflictos con las zonas más transfóbicas de la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires. El film dimensiona, varios años antes de la sanción de la ley en Argentina, la importancia del reconocimiento social a la identidad de género.

Es visible cierto campo extendido de documentales que -para narrar una época- registran transformaciones culturales a través de un uso central del testimonio. Incluso, esto no sucede únicamente en películas producidas en nuestros países sino también en films de autores extranjeros quienes eligen hablar sobre las transformaciones en el Cono Sur. Así encontramos otro ejemplo que resulta pionero: un documental sobre el Terrorismo de Estado en Argentina, el cual contrasta las declaraciones oficiales durante aquella etapa de horror con el testimonio de víctimas, disidentes y familiares de lxs desaparecidxs. Hablamos de la producción francesa De l’Argentine (Schroeter, 1985), película de 94 minutos que, durante su pre-producción, en los últimos meses del período dictatorial, recibió amenazas por querer retratar la precariedad en la sociedad de aquel momento. Su rodaje se continuó dos años después, con la vuelta del cineasta alemán a Buenos Aires. Recién se pudo ver en una sala de cine porteña en el año 2013. Nos interesa puesto que, tal vez contenga, según afirma Diego Trerotola, “el primer retrato queer cinematográfico local posdictadura” (Trerotola, 2013:s/p). En el film, además de la imagen queer que ofrece el propio cineasta de sí mismo, ofrecen testimonio tres maricas emblemáticas de la historia cultural argentina: Paco Jamandreu, Fernando Noy y Ronnie Arias. Pero, fundamentalmente, el procedimiento novedoso de este material es que ubica el reclamo sexual al mismo nivel que la lucha por los derechos humanos de los organismos emblemáticos (como Madres de Plaza de Mayo o Abuelas) al incluir el testimonio de Ruth Mary Kelly, primera trabajadora sexual en visibilizarse en Argentina, quien denuncia la trama de la prostitución en el país, que el patriarcado pretende invisibilizar.

Por otra vertiente, varias películas documentales dan cuenta del activismo en su íntima relación con las vidas de las personas que le ponen el cuerpo a esas luchas, tal el caso chileno del film El Che de los gays (Álvarez, 2005), retrato documental de Víctor Hugo Robles (premiado como el mejor documental en el II Festival Internacional de Cine Gay/Lésbico y Transexual de Bilbao, España), del mismo modo que Putos peronistas, cumbia del sentimiento (Cesatti, 2011), Si te viera tu madre…huellas de una leona (Andrés Rubiño, 2013), Yo nena, yo princesa (María Aramburu y Valeria Pavan, 2014), T (Juan Tauil, 2015), o El puto inolvidable. Vida de Carlos Jáuregui (Lucas Santa Ana, 2016), por citar sólo algunos de los múltiples ejemplos argentinos recientes.

Ahora bien, entremos de lleno en el asunto. Los archivos teatrales en nuestros territorios presentan varias dificultades conocidas. En dicho contexto, las prácticas sexo-disidentes en el teatro batallan, con un problema más, el sesgo heterocentrado de las y los investigadorxs, críticxs y periodistas; por esto, nuestra propuesta es empezar a relocalizar un posible archivo de las prácticas teatrales en el acervo audiovisual reciente que, si bien no ha sido creado de manera orgánica a tales fines, sí viene trazándose de manera subterránea hace ya años. Se trata de contribuir a la labor de una memoria insatisfecha “que perturba la voluntad de sepultación oficial del recuerdo mirado simplemente como un depósito fijo de significaciones inactivas” (Richard, 2013:135). Pensar estos registros documentales en relación directa con el vínculo que establecen con aquellas prácticas teatrales de disenso sexopolítico resulta estimulante para desmantelar el silenciamiento heterosexista sobre su existencia.

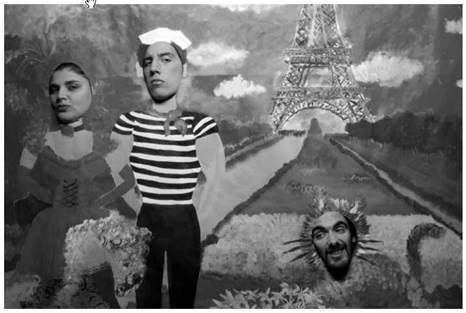

En el terreno de los documentales con fuerte apoyatura en lo testimonial quizás los más prometedores sean aquellos cuyo registro de las voces de les integrantes de un grupo permite adentrarse en las diferencias entre las percepciones subjetivas respecto de sus propios procesos de artivismo (término que Diana Taylor refiere a aquellas prácticas artísticas que se consideran o pueden ser consideradas como activismos políticos (Taylor, 2012)). El reciente documental argentino Reina de corazones (Bergandi, 2016) (Ver Imagen 1) narra la historia de diez personas trans femeninas pertenecientes a una cooperativa de teatro que nació con el único objetivo de sacar a sus integrantes de la prostitución. Estudian teatro y producen sus espectáculos. Sus protagonistas cuentan sus sueños, muestran su lucha y comparten sus vivencias y realidades para poder ser aceptadas y así pertenecer a la sociedad. Aquí el foco no se pone en el trabajo con el archivo preexistente, como veremos luego en otros casos, sino en los registros de las entrevistas con las actrices de la compañía, las cuales se enfocan prioritariamente en sus vidas y no en su quehacer artístico.

Por su parte, la serie web y televisiva de cuatro capítulos El Jardín de las delicias (2011), dirigida por Arturo Fabiani, muestra en formato documental la vida de personas del Nordeste argentino que se animaron a expresar su identidad sexual. En cada capítulo se cuenta la historia de dos personas que tienen en común haber reinventado de forma creativa su identidad. La serie propone una actitud de respeto y aceptación hacia las variadas búsquedas y modos de vivir la sexualidad que se dan en la actualidad en dicha región. Muchos de esos testimonios de vida de artistas. Así en el primer capítulo, por ejemplo, Fernanda, desde Roque Saenz Peña, Chaco, cuenta como el conocimiento sobre la operación de vaginoplastia que se efectuó la artista Coccinelle la ilusionó para su propia operación. El siguiente capítulo registra, en Posadas, Misiones, la experiencia de Mariano (Cachu) Orellano, teatrista iluminador, escenógrafo, artista plástico y utilero quien se autodefine como persona con “cuerpo de mujer, espíritu de varón” y afirma que “el género no existe” explicando que lo que existe es la posibilidad de reinvidicar la comunicación humana a través del encuentro de las “personas”. A partir de desechos de la naturaleza e incentivado por la directora teatral Carolina Gularte construyó muñecos con los cuales elaboró una obra de títeres ecológicos. También en Posadas, Misiones, se registra, en el capítulo 4, la experiencia de Mariana activista quien desde la performance en espacios públicos y mediante su personaje de la Dra. Concha divulga conceptos de educación sexual y feminismo.

Tal vez en este sentido, y en un intento por trazar un mapa de la geografía audiovisual sexo-disidente en el cine documental rioplatense, podríamos anclar un momento central del trayecto hacia una visibilidad sexo-disidente (luego de décadas de una artillería audio-visual altamente transfóbica) en el corto documental La Otra (1989) de Lucrecia Martel. En ese trabajo estudiantil de la directora vemos algo inusual para el cine local y para los estudios teatrales latinoamericanos: el foco en las prácticas transformistas1. Reivindican-do un posicionamiento específico dentro del campo, construye un archivo desviado del canon. El corto adquirió difusión años después de su producción, en un contexto muy diferente del activismo trans en el país y de los posicionamientos de las personas transfemeninas. Allí, los discursos de las personas entrevistadas no se ponen en relación con las organizaciones existentes para fines de los ochenta ni parecen atravesados por esas luchas por lo cual presentan ciertos matices transfóbicos, por momentos. Aún así, los testimonios que presenta resultan centrales para la construcción de un archivo audiovisual de las prácticas teatrales de disenso sexopolítico (que, asimismo, permite ser contrastado con las producciones que contemporáneamente llevaban adelante en múltiples escenarios Batato Barea, Alejandro Urpilleta y Humberto Tortonese entre otres).

Son más escasos los documentales centrados en una obra teatral específica pero existe el caso de Camila, desde el alma (2010) con guión y dirección de Norma Fernández, presentado en el sexto festival Diversa. Se trata de un documental que aborda la problemática del travestismo y las dificultades que conlleva la lucha por el reconocimiento social de una identidad sexual en construcción que desafía el binarismo de género imperante; entrelaza las reflexiones de la joven actriz travesti cordobesa, Camila Sosa Villada -entrevistada en profundidad- con fragmentos de la exitosa obra teatral que protagoniza, Carnes tolendas -en la cual funde sus emociones y las de la sociedad que la rodea con los personajes de Federico García Lorca-. Este registro permite reconstruir ciertos rasgos de la puesta en escena de María Palacios (despojada y minimalista) que pone en primerísimo plano la entrega actoral de Camila que, no sólo presenta su propio yo en escena, sino que representa diferentes personajes que la han interpelado. Esta alternancia continua de voces es un nodo primor-dial del montaje de elementos de diversa procedencia que propone la dramaturgia de Carnes tolendas. La voz de Camila se intercala con las voces de los personajes de Lorca a través de una interpretación vocal con dialecto español, que a su vez refieren a (y por momentos se entremezclan con) voces escuchadas que interpelaron la historia de vida de la actriz, su construcción de una identidad travesti (las voces de su padre y su madre, principalmente). Se observan, también, otros casos más liminales entre lo documental y la ficción como aquellos que delimita Fermín Acosta (2016) en su mapeo de experiencias cinematográficas sexo-disidentes en Iberoamérica. Dentro de este grupo de películas, al cual llama “Fracturas e hibridaciones documentales”, reúne a films latinoamericanos como Un año sin amor (Anahí Berneri, 2004) y Naomi Campbel (Camila Donoso y Nicolás Videla, 2013), explicando que estas contraescrituras gravitan entre la ficción y el documental en pos de “pulsar los resortes de aquello que está en los bordes” (Acosta, 2016:146). De este modo, el investigador sostiene que en muchos de los casos analizados

Las derivas documentales se acercan a la lógica del documental performativo -a través, por ejemplo, del recurso del diario autobiográfico o la etnografía cotidiana- estrategia profundamente fructífera al querer develar las mallas de poder que sostienen la realidad y llamar la atención sobre éstas en tanto performance; o tamizar la construcción del mundo concreto como algo que se reactualiza con la mirada de quien lo observe (2016:146).

Podríamos señalar en esos registros laterales dentro de marcos ficcionales uno de los procedimientos referentes al tema que nos convoca aquí sumando a estos casos el de la ópera prima del actor Edgardo Castro, La Noche (Castro, 2016), presentada en el Bafici, en el Festival Asterisco y en el Festival Internacional de Mar del Plata. En ésta el director y protagonista manifiesta una voluntad de homenajear, mediante retratos apoyados en una trama de ficción, a ciertos espacios porteños marginales de sociabilidad nocturna y a aquellas personas que los habitan mediante un particular cruce de arte y vida, más específicamente performance y prostitución como modo de vida, los cuales aparecen indiferenciados. En una de las presentaciones en festivales el actor manifestó que una de las travestis, cuyo show registra el film, murió pocos meses atrás y que muchos de los espacios que registra el devenir desenfocado de la cámara en la película están siendo velozmente exterminados bajo el gerenciamiento macrista de la Ciudad de Buenos Aires, mediante clausuras y persecuciones policiales. De modo que el material se torna registro documental, dentro de una ficción, de teatralidades liminales carentes de toda visibilidad en el ámbito de la crítica y del arte “legitimado” y, a su vez, instala un tropo de denuncia sobre la criminalización de muchas de esas prácticas en las tramas de hipocresía vigentes en la sociedad porteña en particular. Se trata de alumbrar a esas vidas artísticas precarias así como de develar espacios invisibilizados para quienes habitan una Buenos Aires diurna y un arte canonizado.

En línea con la propuesta de Fermín Acosta arriba citada y a diferencia de la asimilación pretendida por ciertos films con intenciones de masividad, se observan otro tipo de ficciones que plantean intervenciones más radicales respecto de la sexopolítica imperante, como la excepcional película chilena Empaná de pino (Edwin “Wincy” Oyarce, 2008). Aquí la performer Hija de Perra, si bien se pone al servicio de la narración que propone el film, permite acceder a su corporalidad y posicionamiento político disidente característico de sus performances urbanas. Es en estas ficciones donde aparece lo que podríamos observar un primer procedimiento reconocible: la frotación entre dos lenguajes cinematográficos que permiten, lateralmente, la construcción de un archivo. Archivo del cual incluso el propio teatro hace relecturas posteriores como el caso de la obra teatral chilena dirigida por Ernesto Orellana Cuerpos para odiar donde, mediante citas de registros audiovisuales del director de Empaná de Pino proyectados en escena (entre otros recursos) se evoca a Hija de Perra en la sala de la Universidad donde se desarrolla la función.

También en Chile se observa el caso de las video-perfomances de la Coordinadora Universitaria por la Disidencia Sexual (CUDS), por ejemplo: Dos veces santa: Karol Romanoff, la primera santa transexual chilena (2010), Rubias para el Bicentenario (2010) o Por una vida mejor: Dona por un aborto ilegal (2012). En estos casos se puede identificar una teatralización sexopolítica del espacio público, intervenciones callejeras que cuestionan los imaginarios establecidos desde el artivismo.

Otro de los procedimientos reconocibles podría ser el de la teatralización como artificio poético, tal el caso del documental argentino Rosa patria (2009) de Santiago Loza, presentado en el sexto festival Diversa. Denominada por su propio realizador como un “documental teatral”, la película se postula como un intento de reconstrucción posible de algunos aspectos de la vida y la obra de Néstor Perlongher. A sabiendas de que la memoria es un mosaico de imágenes de diferentes registros y texturas y ante la carencia audiovisual de ese archivo, se opta por una ampliación asociativa de lo que los testimonios registrados por Loza despliegan en su evocación. Así la performance poética de María Inés Aldaburu interpretando la poesía de Perlongher, las canciones interpretadas por Carlos Casella, las teatralizaciones de Maruja Bustamante, Gael Policano Rossi y Leandro Airaldo de ciertos episodios de la vida cultural de los setenta van anudando una trama ficticia como manto de opacidad ante la supuesta “verdad” del testimonio oral. Aquí los usos del testimonio se tensionan con el artificio de lo teatral (la mostración del proceso de ensayo o las pruebas de cámara previas a que la o él entrevistado comiencen a responder).

La divergencia de las voces que testimonian está trabajada también, aunque de otro modo, en La peli de Batato (Anchou y Pank, 2011). En este caso sí se evidencia la intervención sobre un archivo múltiple a la cual se le añade una acentuación manifiesta de la multiplicidad de voces. En este documental se integran varios procedimientos aunque lo que mayormente se privilegia resulta ser la intervención de los diferentes archivos audiovisuales preexistentes, registros de las performances que Batato Barea dejó a resguardo de ciertos amigos, fruto de la voluntad por construir su archivo personal. La película evoca al auto-definido clown-travesti-literario y su fusión de arte y vida.

La construcción del propio archivo resulta una cuestión muy presente en las artes visuales contemporáneas, sitio desde el cual se posiciona la obra de Effy Beth2, quien, entre los múltiples soportes que utiliza para desarrollar su praxis artística, no sólo registra sus performances con foco en construir su propio archivo, sino que investiga además en la videoperformance. Por eso, muchas veces, no se trata de meros registros sino de intervenciones visuales sobre el mismo. Así, por ejemplo, su potente video-performance Pequeña Elizabeth Mati (Little Mermaid doblado al castellano), interviene su propio archivo familiar en pos de señalar los mandatos sociales -ejercidos desde antes de nacer- como el maltrato y el abuso, los cuales no siempre tienen que ser carentes de afecto “para ser violencia” (Beth, 2012).

Si bien la lista podría seguir, por cuestiones de espacio nos detenemos aquí, a sabiendas de que son múltiples las posibilidades de relación entre el teatro que propone una sexopolítica disruptiva, su registro audiovisual y su relectura artística desde el lenguaje propio del cine. Tenemos la esperanza de que este aporte, aunque humilde, siembre posibilidades de estudio, divulgación y reconocimiento a prácticas teatrales desplazadas del centro de los estudios teatrales, todavía tan heteronormados.

Conclusión

En el presente trabajo hemos tratado de postular una contribución al estudio de las potencialidades críticas del documental como archivo teatral, explorando sus procedimientos visuales y discursivos, a la luz de problemas socioculturales que involucran cuestiones de sexopolítica y marginación. Para la cinematografía latinoamericana, la figuración de una travesti empoderada, por ejemplo, frente a la hegemonía de representaciones culturales de cuerpos sistemáticamente basurizados, invisibilizados o segregados por objetivos políticos que se enuncian como “más primordiales” adquiere un carácter disruptivo e instala una promesa.

Estos retratos paralelamente cinematográficos y teatrales, sugieren reflexiones en torno a la política sexual vigente y permiten releer los vínculos con el archivo y las posibilidades de registro de lo efímero. Esta cartografía desviada traza un periplo, a la vez, por los pilares de nuestras teatralidades hegemónicas para visibilizar sus fundamentos heterocentrados, patriarcales, misóginos y transfóbicos. La visibilización de un archivo monstruoso resulta una promesa de que, tal vez, la frotación entre una sexopolítica hegemónica y un imagina-rio sexo-disidente sea generadora de nuevas mutaciones artísticas con potencial de hacer estallar los cimientos cis-hetero-capitalistas.