1.- Introducción

La participación ciudadana supone que la ciudadanía se involucre en la toma de decisiones como la gestión de recursos públicos, las formas de regulación estatal y cualquier otra forma de quehacer político a través de una democracia participativa y activa (más allá del acto de votar). Los mecanismos que impulsan la participación ciudadana, impulsan el desarrollo local y permiten a la ciudadanía acceder a las decisiones del gobierno sin ser parte de un partido político.

Por lo tanto, la participación ciudadana cambia el modo en el que se entiende el Estado, pasando a visualizarse como:

Un entramado complejo de cambios que operan de manera transversal en el andamiaje institucional y en la arquitectura organizativa del sector público, entendiendo que son los cimientos de un nuevo tejido de prácticas, valores y cultura que favorece el trabajo compartido, pasando de un modelo ‘analógico’, hermético, cerrado y autorreferente a un modelo ‘digital’, abierto, distribuido y que incluye de manera activa y protagónica a la sociedad civil y otros actores, potenciando acciones más allá de las fronteras de lo estatal. (Ramírez-Alujas, Álvaro, 2013:86)

Pese a que los programas de participación ciudadana resultan insuficientes, desde los años 80 ha habido una creciente implementación en el ámbito latinoamericano de mecanismos participativos, por ejemplo: en Porto Alegre, Rio Grande Do Sul (Brasil), surge en 1989 el primer programa a nivel mundial de presupuesto participativo, una invitación a toda la ciudadanía a escoger cómo emplear el gasto público (García Bátiz & Téllez Arana, 2018); en 2004, México genera una ley específica de “Participación Ciudadana”, donde se regula la competencias de cada uno de los órganos de participación y sus áreas de acción (Ciudad de México, 2016).

Como muestra un estudio de Global Integrity (Ramírez-Alujas, 2013:84), que recoge algunos de los compromisos asumidos por la mayoría de los países que componen la Alianza para el Gobierno Abierto, la participación ciudadana es una prioridad relevante en número de iniciativas (131 de las 790 analizadas). Estamos quizá en los primeros pasos, pero la línea hacia establecer mecanismos que faciliten la participación activa de la sociedad en asuntos públicos empieza a dibujarse.

1.1.- Ecosistemas privativos, un reto para la participación ciudadana

En la era digital, las condiciones para la participación ciudadana se abren y se cierran al mismo tiempo, además se dan ciertas confusiones a nivel terminológico que afectan tremendamente la posibilidad de una participación ciudadana efectiva. Por ello vamos a dedicar un espacio a dilucidar qué no es participación ciudadana, para clarificar el marco teórico en el que nos movemos.

Las contribuciones académicas sobre los cambios que conlleva internet, los medios y redes sociales con respecto a la esfera pública, tienden a elogiar el potencial de las nuevas redes sociales para la participación ciudadana, entendiendo estas como un espacio virtual ilimitado, libre y que permite una “nueva vía de participación que [...] supondría una oportunidad para la ciudadanía, en términos de activismo y deliberación sobre los asuntos públicos” (Resina, 2010:164). Por lo general se entiende internet como una fuente de información auto-gestionada que posibilita compartir conocimientos y experiencias, que hacen de cemento social para la esfera pública digital (Benkler, 2006) y que además queda fuera del tradicional control de las élites (Savigny, 2002).

Son incuantificables la cantidad de estudios que confunden internet y las redes sociales con el espacio público, pero si definimos el espacio público como aquel que pertenece a todos los miembros de una comunidad y en el que se da una libertad de carácter colectivo en la que la propiedad privada deja de regir, que no puede ser administrado o cerrado de acuerdo a intereses privados, cabe preguntarse ¿a quién pertenecen las plataformas de Internet y los medios sociales?, ¿quién tiene el poder de gestionarlas, administrarlas, decidir las normas de funcionamiento y censura? Cuando enfrentamos estas preguntas queda claro que las redes no pertenecen a todos los y las usuarias, sino a las compañías que deciden su funcionamiento.

La red no es pública, sino privada, algo que es especialmente grave si nos percatamos, como hace Christian Fuchs, de que viene ocurriendo "una verdadera recentralización de Internet en grandes servicios de red social (Facebook, Twitter, etc.) que ha devuelto, paradójicamente, peso a gobiernos y grandes medios; y el ascenso de una cultura ligada a ellos que prima la adhesión -el ‘Me gusta’, el ‘fav’ y el ‘RT’- sobre la deliberación, confundiendo las fronteras entre entretenimiento, popularidad y vida ciudadana." (2014:73)

En este sentido, la participación ciudadana que permiten los espacios digitales más usados está delimitada por intereses comerciales que recopilan y monetizan los datos y la información personal y que seleccionan la información, productos o ideas políticas que nos ofrecen en función de nuestro estado de ánimo, deseos y miedos.

1.2.- Comunidad vs. ciudadanía

Como se reconoce en la entrada de “comunidad” en The Pinguin Diccionary of Sociology, el término comunidad es sumamente elusivo y no parece tener un significado específico (Abercrombie, Hill, & Turner, 1994, p.86). En cualquiera de sus acepciones, puede implicar un concepto tan amplio o tan constreñido que apenas alcanza a señalar como característica lo compartido, frente al individuo y su individualidad. Ello nos obliga a ir con cautela, a pesar de que las tecnologías digitales en red han desatado una importante ovación al concepto de lo comunitario y todas sus conjugaciones. Sin desdeñar las buenas intenciones que hay detrás de este “giro comunitario”, advertimos que, en términos de participación ciudadana, resulta insuficiente.

Por ello, y en su lugar, hablaremos de “ciudadanía”, como una condición que sí implica compromiso político pues, política e históricamente, la ciudadanía se define a partir de la relación entre estado e individuo, con connotaciones para ambas partes: derechos, obligaciones, conductas, poderes o protecciones (Hartley, 2010). Si bien muchas comunidades se regulan a partir de órganos de gobierno que vigilan estas relaciones, defendemos esta distinción por dos motivos: primeramente, porque en un sentido estrictamente lógico, A no implica B. No todas las comunidades se relacionan en un sentido ciudadano. Y en segundo lugar, puede arrastrar malentendidos derivados del auge de internet y muy particularmente de las redes sociales. “¿Qué sucede en la ciudadanía de tipo comunal con el auge de las tecnologías de los medios digitales? Los medios digitales moldean como nos conectamos y nos sentimos parte de grupos, comunidades y públicos” (Glas, Lammes, Lange, Raessens, & Vries, 2019, p.15). En consecuencia, la relación communal organizada por este tipo de tecnologías se encuentra mediada por intereses privativos cuya relación con el usuario es la de cliente-servicio y no ya la de Estado-ciudadano. Ello diluye las obligaciones y derechos a los que nos referimos, derivado en parte de que su regulación pasa por unos “Términos de servicio” que, a diferencia de la ley, no son negociables. Para concluir, suscribimos el análisis de Vincent Miller, quien apunta una tendencia de los medios digitales a una cultura individualizada que está resquebrajando la relación comunitaria (Miller, 2011), no se diga ya, su función ciudadana.

2.- Videojuegos para la participación ciudadana

Tras haber esclarecido lo que entendemos por participación ciudadana y qué queda fuera de esta definición, podemos pasar a abordar cuál podría ser el papel de los videojuegos en éste aspecto. Es necesario fijarse en “todos los procesos de creación y distribución que están usando, hoy en día, los videojuegos como recurso de experimentación social, económico y político” (Arsgames, 2017).

Advertimos antes de entrar en materia, que entenderemos aquí los videojuegos como evolución del juego convencional, que no son otra cosa que convergencia de lo lúdico y lo tecnológico. Como afirma Frasca (2009), “al fin y al cabo, el videojuego es simplemente una continuación del juego tradicional y hay que situar sus cuatro décadas de existencia dentro de los milenios de tradición lúdica”. Ahora bien, sin importar la naturaleza digital o analógica de éste, el juego es una poderosa herramienta de socialización y de puesta en práctica del consenso. Cuando decidimos jugar, decidimos sistemas de reglas y establecemos y determinamos pequeños espacios autogestionados y autorregulados de consenso. Como sujetos, transformamos la realidad por medio de juegos creadores, empleo de símbolos y representaciones (Winnicott, 1982).

El juego supone una de las primeras estrategias cognitivas mediante la cual aprendemos y entendemos el mundo desde niños. Así mismo lo han expuesto psicólogos y educadores como Vigotsky (1966), Wallon (1942), Winnicott (1972), Piaget (1979), etc. Desde diferentes perspectivas, todos ellos coinciden en que hay un vínculo entre juego y conocimiento importante en el aprendizaje infantil, de especial manera en el “juego simbólico”, el cual, según Piaget, ocurre entre los dos y los siete años de edad. Mediante esta modalidad de juego, exponemos y proyectamos el mundo, permitiendo al individuo crear contextos, anticipar situaciones, planificar o interpretar la realidad y recrear sus alternativas.

El juego, sin embargo, va más allá de una estrategia infantil. Huizinga, que en su famoso Homo Ludens destacó las relaciones entre juego y cultura, apunta que el “concepto de juego debe permanecer distinto de todas las demás formas de pensamiento, en donde expresamos las estructuras de la mente y la vida social”. Posteriormente suscribe la idea de Leo Frobenius, quien considera que el juego en la naturaleza es “el punto de inicio de todo orden social y de las instituciones sociales también” (Huizinga, 1980:16, 22). De tal forma que el juego forma parte de la humanidad en el origen y en la manifestación de su entorno social, cultural y político, a priori en los juegos rituales que originan los actos políticos y a posteriori en la recreación del orden constituido. El análisis de Huizinga nos permite aún más construir esta investigación, pues va más allá de las implicaciones psicológicas y educativas, debatidas desde los griegos, a una concepción del juego que abarca todos los aspectos del hombre social y, por qué no, de la ciudadanía.

Actualmente, los estudios sobre producción simbólica han tenido que adaptarse al nuevo contexto de los videojuegos (y otras interfaces lúdico-tecnológicas), generando un nuevo y fructífero campo de investigación epistemológica aplicada. Un marco de investigación que en la primera década del siglo XXI, se asentó en una gran diversidad de líneas de investigación que atraviesan la producción de conocimiento y la semiótica del videojuego. Algunos de los textos que inauguran esta rama son: las teorías sobre la proyección de valores a través de estructuras lúdicas Bogost (2007), Sicart (2009) y Frasca (2007, 2009); los estudios centrados en la narratividad de Ryan (2001) y Tosca (2003, 2009); las teorías semióticas de Maietti (2004); los modelos de análisis textual de Consalvo y Dutton (2006); así como los libros de artículos donde convergen diversas contribuciones afines a esta misma perspectiva de Atkins y Krzywinska (2007) y Scolari (2008).

Ahora bien, hemos dicho que el juego es potencialmente transformador del individuo y del entorno social. No obstante, el juego puede ser una actividad individual e igualmente ser transformador, por ello la participación ciudadana sólo puede ser alcanzada mediante el juego colectivo y/o cooperativo, pues si bien el juego en todas sus formas es transformador y configurador de universos sígnicos y simbólicos, sólo por medio del juego colectivo hay un ejercicio de la intersubjetividad que abre el camino para la construcción del conocimiento compartido, y por lo tanto, una transformación negociada.

3.- Casos prácticos

3.1.- Craftea: urbanismo y participación ciudadana con Minecraft

Si pensamos en las ventajas que suponen las herramientas digitales y, más en concreto, los videojuegos, para la construcción de mundos, nos encontramos con una herramienta que puede facilitar mucho los procesos de participación ciudadana en el espacio público. Como indica Torres (2009), los usos y las actividades que el espacio permite, determinan los grados de integración social, el sentido de la pertenencia y la capacidad de apropiación de lo público, así como los niveles de democracia obtenidos en las diferentes comunidades de una ciudad. Si tenemos en cuenta que el espacio público es el lugar en el que se refuerzan las identidades locales en un territorio, llevar a cabo una apropiación a través de procesos horizontales de gestión del espacio público podría facilitar que la población se represente a sí misma, desarrollando proyectos compartidos que posibilitan la cooperación en la construcción de un sentido de la pertenencia territorial y espacial (Segovia, 2005). Todo ello quizá permita que exista un mayor interés por parte de los ciudadanos por ser una parte activa de la gestión pública.

La ciudad ha sido pensada tomando como parámetro un ciudadano medio adulto, hombre y trabajador de forma que el resto de la ciudadanía cuenta con menos derechos. Quizá niños, niñas y adolescentes sean uno de los colectivos que más sufren la falta de espacios públicos de juego en la ciudad. Tonucci en su propuesta “la ciudad de los niños” planteaba que involucrar a la infancia en procesos participativos de ciudadanía no implica hacer una ciudad para ellos, sino que tomar como parámetro para diseñar las políticas públicas a la ciudadanía más desfavorecida, significará la construcción de un modelo de ciudad a medida de todas las personas. Esto se complementa con los objetivos e ideas del proyecto “Ciudades Educadoras”1, que valoran las ciudades como espacios de formación de subjetividades y por tanto las entienden en su potencial educativo. Esto significa la construcción de un modelo de ciudad a medida de todas las otras personas.

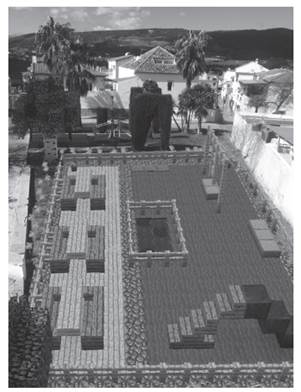

La propuesta de ArsGames, Craftea2, trata de dar respuesta a estas problemáticas, empleando videojuegos para generar propuestas de intervención del espacio público basadas en el consenso. Es un programa integral orientado a mapear nuestro entorno cercano con el objetivo de desarrollar propuestas urbanísticas colectivas de mejora del espacio público, su virtualización utilizando el videojuego Minecraft y su posterior vuelta a la realidad.

En Craftea niños y niñas realizan rutas por su entorno, toman fotografías de las zonas elegida y realizan entrevistas a los y las habitantes de la zona para que les cuenten qué necesita su barrio, qué problemáticas encuentran y en general, cualquier cosa que quieran compartir. Después de este mapeo colectivo, reunidos en asamblea, se procede al debate para consensuar cuáles son las propuestas concretas que van a desarrollar. “Este proyecto conjuga la intervención sobre el territorio y el contacto directo con nuestras realidades cercanas con la posibilidad de imaginar y diseñar espacios alternativos en entornos virtuales, para retornarlos al territorio en forma de propuestas. De esta forma seremos capaces de atravesar la barrera digital-analógica incidiendo sobre nuestra forma de pensar el espacio que nos rodea y permitiéndonos articular un discurso propositivo organizado entorno a nuestras necesidades colectivas” (Arsgames, s. f.).

Con este taller buscamos motivar una participación activa y crítica en el debate sobre el espacio público, sus dimensiones y herramientas. A través del uso del videojuego como dispositivo generador de procesos de aprendizaje y socialización, buscamos impulsar el empoderamiento de las y los participantes como agentes activos en los procesos de toma de decisiones sobre los espacios públicos.

Craftea en sus diferentes versiones (craftea tu pueblo, craftea tu escuela, etc.), parte de la necesidad de generar espacios de debate sobre la configuración del espacio público y urbano, en los que se expresen las voces de aquellas personas que por restricciones de edad no tienen permitida esta capacidad. El proyecto aúna la intervención sobre el territorio y el contacto directo con nuestras realidades cercanas, con la posibilidad de imaginar y diseñar espacios alternativos en entornos virtuales para devolverlos al territorio en forma de propuestas. Permite atravesar la barrera digital-analógica incidiendo sobre la forma de pensar el espacio que nos rodea y permite articular discursos propositivos organizados en torno a nuestras necesidades colectivas.

3.2.- Juegos del común: laboratorios ciudadanos de creación de videojuegos basados en open data.

El laboratorio ciudadano de Juegos del Común3, se enmarca dentro del contexto de los “Playlabs”, laboratorios de experimentación con videojuegos de la asociación Arsgames que arrancan en 2010 y continúan hasta la fecha contando ya con 7 ediciones4 que abordan temáticas que van desde la interfaz al género, por mencionar algunas. En estos laboratorios “la palabra ‘experimentar’ no se refiere sólo a la dimensión tecno-estética o de diseño de juegos. Lo que hace del PlayLab algo totalmente único en el área iberoamericana es la fuerza de hibridación que ha logrado en todas sus ediciones como espacio mestizo de artistas, game designers y amantes de los juegos en general.” (Carrubba 2014: 6).

En concreto el proyecto “Juegos del común”, centró su línea de trabajo en la participación ciudadana basada en los datos abiertos. Generando en primer lugar un manifiesto en el que se aborda la importancia de los datos como un bien común que ha de ser abierto en tanto que los datos abiertos son uno de los pilares imprescindibles para la soberanía tecnológica. Como reza el manifiesto “A través de un análisis de los datos un gobierno local puede atender mejor las exigencias de un territorio entendiendo rápidamente los fallos y necesidades. Ordenar, anticipar, prever son los términos centrales de una buena política de gobierno que está aprendiendo a utilizar los datos. Además, los ciudadanos necesitamos poder acceder a estos datos de modo que la participación en las decisiones sea más acorde a los principios de participación ciudadana. Cómo se gasta el dinero público, las inversiones, los proyectos que se han priorizado, son todos casos donde nosotras, las ciudadanas, queremos y necesitamos entrar tanto a nivel de verificación -saber dónde va efectivamente el dinero- como a nivel de decisión -usar plataformas participativas de toma de decisiones-. Queremos y necesitamos una política de datos que apueste por cimentar un modelo de gobierno abierto a través de la construcción y gestión de los recursos comunes por medio de la institución pública” (Arsgames 2017)

Defendemos en este sentido pasar de un modelo privado de datos a un modelo público, sometiendo a análisis los modos en que se recopilan y monetizan los datos y la información personal y cuestionando cómo nuestra realidad se determina algorítmicamente a través de la inteligencia artificial que maneja estos datos. La proliferación y la predominancia de los sistemas algorítmicos es un reto público y político, tanto como epistemológico. Si la experiencia compartida es el núcleo de la democracia y estamos ante cientos de realidades diseñadas a medida, sin fundamento alguno para las percepciones comunes de la realidad, la democracia misma está en juego.

Pero aunque muchos gobiernos cuentan con programas de transparencia y datos abiertos, en muchos casos la muestra de los mismos en tablas o como datos puros, no resulta atractiva, ni comprensible para la ciudadanía. El modo en que se presentan los datos condiciona el modo en que nos relacionamos con ellos, por lo que es necesario emplear modelos de visualización más atractivos y comprensibles (gráficas, visualizaciones interactivas, etc.) y, en este sentido, el videojuego sería un medio idóneo por el cual podemos experimentar los datos de un modo más inmersivo y en consecuencia comprenderlos mejor al presentarse en un contexto narrativo determinado.

De este modo crear videojuegos que empleen datos abiertos permite aumentar el nivel de acceso a los mismos, así como su comprensión, lo que facilita la participación ciudadana crítica y formada. Especialmente cuando estos videojuegos se generan colaborativamente en grupos formados por activistas, tejido asociativo, comunidades y ciudadanos y ciudadanas en laboratorios que incitan tanto a la reflexión como a la apropiación tecnológica y en los que se generan videojuegos diferentes y se comparten códigos y prácticas generando modelos de co-diseño abierto de prácticas sociales.

Dentro del proyecto se generó una API5 que permite insertar datos abiertos en los principales motores de videojuegos, así como cuatro prototipos de videojuegos6 basados en datos que abordan problemáticas sociales como el precio de la vivienda o el número de personas sin hogar, entre otras.

Cuando defendemos modelos de participación ciudadana que emplean el videojuego como herramienta, es muy importante no confundirlo con la gamificación y no caer en “ludictaduras” (Escribano, 2013) o implementaciones conductistas que basan el cambio o transformación esperada en los refuerzos positivos (premios, puntos, logros) y negativos (muertes, pérdidas de equipo, etc.) a los que los videojuegos nos tienen acostumbrados. El potencial del videojuego sólo puede aprovecharse, en este sentido, desplazando la lógica de los mecanismos de control y condicionamiento, así como las lógicas comerciales que convierten cualquier videojuego en un producto de consumo privativo y cerrado.

Porque si los datos deben ser abiertos, también deben serlo los videojuegos. Es de especial importancia defender los videojuegos como recursos colectivos, como lenguajes para la reflexión, la colaboración, el conocimiento construido en colectivo y la participación ciudadana. “Muy pocos son los juegos que se liberan bajo licencias abiertas y que permiten estudiar el código, reutilizar su música o las imágenes y en general aprender de un proceso de creación previo” (Arsgames, 2017), pero han de ser más. La tendencia hacia la soberanía tecnológica no puede dejar los videojuegos atrás.