Introducción

En Argentina, el corpus de prácticas proyectuales en torno al Diseño vinculado a lo social y patrimonial tuvo una fuerte reacción ante la crisis de 2001 con el fin de mejorar la situación social de la población.

Actualmente, en tiempos de crisis, una investigación de esta envergadura tiene nuevamente su justificación pero comprendiendo las nuevas tendencias de la constitución de redes de contención social, entre los cuales, el Diseño participa de manera inclusiva construyendo un marco conceptual y de gestión para la asistencia y acompañamiento de los sectores productivos sociales. Bajo diferentes categorías -Diseño para el desarrollo, Diseño inclusivo, accesibilidad, Diseño y cadenas de valor, Diseño sostenible y eco-diseño, Diseño participativo, Diseño y hábitat popular, entre otras- se congregan líneas de acción y reflexión proyectual tendientes a pensar en la disciplina desde su vertiente social en vinculación con el diseño sostenible (Bernatene y Canale y otros, 2010; Castro, 2010; Galán, 2011; Giono, 2013; Jauregui, 2008; Ledesma, 2013; Margolin, Margolin 2012) y en algunos casos desde organismos estatales como el Programa de Diseño Asociativo (PAD) y PROCODAS dentro del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), el Programa de Sistemas productivos Locales (SPL) del Ministerio de Producción de la Nación y Marca Colectiva bajo el Ministerio de Desarrollo Social. También se puede mencionar al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Biagetti, 2006; Melaragno, 2011), el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar del INTA (Garbarini, 2011; Justianovich, 2015). Sin embargo, muchos de estos abordajes están enfocados al diseño industrial o a la arquitectura; por otro, no presentan un estudio en el que se articulen estos discursos; y por último, es escasa la temática en torno al trabajo con las artesanías tradicionales y los bienes culturales (Galán, 2007; Senar, 2006, 2011).

En lo que respecta a este trabajo un mapeo de este calibre enfocado al estudio desde una primera dimensión epistémica sobre las planificaciones, estrategias o modelos invita a cuestionarse ¿Cuáles son los conjuntos de enunciados del Diseño que se aplican en los modelos de gestión y comunicación de un territorio? ¿Qué políticas se aplican en la gestión patrimonial? ¿Qué fundamentos teóricos y metodológicos circulan particularmente entre el diseño gráfico y la gestión del patrimonio cultural? A partir de estos cuestionamientos el proyecto plantea como objetivo general analizar la circulación discursiva -teórica y metodológica- entre el Diseño y la gestión del patrimonio cultural. Como objetivos específicos se espera identificar ciertas marcas en los enunciados de producción del discurso del campo social y cultural; y por otro lado, reconocer sus huellas en la práctica del Diseño en los trabajos de gestión y comunicación del patrimonio de un territorio1.

Se trabaja con una metodología cualitativa aplicada en la recolección bibliográfica para mapear un corpus consistente y pertinente según los objetivos planteados. Para esto, se desarrolla un nivel de lectura selectivo del material en torno al diseño que trabaje en el campo social; y una segunda lectura en profundidad para el análisis de los documentos y poner en relación la circulación discursiva de las marcas y huellas de las posturas relevadas. El criterio de selección y constitución del corpus bibliográfico consiste en aquellos textos que se encuentren en una base de datos académica con contenido teórico científico (información del género, objetivos, metodología y marco teórico).

Para reconstruir el proceso discursivo que utiliza el Diseño en la gestión del patrimonio cultural y social2, la investigación se enfoca en un marco teórico que estudie los sistemas de relaciones que todo producto significante mantiene con sus condiciones de generación, por una parte, y con sus efectos por la otra. En este trabajo, es interesante la dimensión significante en la gestión como un fenómeno de sentido (Verón, 1998a), su significación circula socialmente adoptando diferentes formas. Por lo tanto, al tratarse de dos prácticas como el Diseño y el campo social y cultural en un mismo momento histórico relativo, los códigos manejados pueden sufrir alteraciones y desplazamientos. Para esto, se buscan reglas que permitan fijar las condiciones de su existencia, definir cómo se construyen los enunciados y sus semejanzas con otros enunciados. Estas reglas, que Michael Foucault (1979) denomina sistema archivístico, son puestas en acción en un momento dado por una práctica discursiva, que posibilita la forma, la definición, la ruptura de la linealidad, el agrupamiento, la preservación y dispersión de los elementos que constituyen la totalidad de los enunciados. En este sentido, el archivo garantiza la subsistencia y la continua transformación de un campo discursivo.

Esta investigación parte que en el campo del Diseño el objeto es resultado de una construcción orientada para ciertos fines. Como expresa Herbert Simon (1979) el Diseño atiende a lo que las cosas deben ser, pueden ser o es deseable que sean conforme a dichos fines fijados por los intereses y perspectivas de este campo. Entonces, el objeto de Diseño refiere a la práctica de procesos de producción de un tipo particular de conocimiento, definido como conocimiento proyectual. En el acto de diseñar para alcanzar ciertos fines se supone que se deben estudiar ciertas acciones posibles para llegar a ese fin. Los fines entonces comprometen al uso de estrategias, mientras que los medios para alcanzar las decisiones tácticas (Ynoub, 2020). Así, por ejemplo, si se hace foco a la inclusión social se valora el criterio cultural. Definir al Diseño como una praxis (Ledesma, 2003), y en especial como una práctica social permite ubicar las diferentes dimensiones para su estudio. En este sentido, Roxana Ynoub (2020) clasifica en producto-objeto (aspectos epistémicos y semióticos-comunicacionales), proceso productivo (acciones técnicas y procedimentales), y contextos (institucionales, político, económico, social). En cuanto al diseño gráfico específicamente, esta clasificación se complementa con la que propone María Ledesma (1997) para quien el Diseño lleva implícito tres aspectos unidos que son la prefiguración (el plan según los sistemas de representación disponibles), lo proyectual (el proceso) y la materialidad (el producto concreto) unido a la habitabilidad que son los valores sociales que operan en la comunidad y modificados por el diseño.

Por lo tanto, para esta investigación el recorte del proceso de producción en el Diseño está dado en el aspecto de la prefiguración, el plan para desarrollar un proyecto. Esto requiere del estudio en cómo se construye discursivamente el producto-objeto, es decir los aspectos epistémicos y procedimentales, el contexto institucional, político, económico y social.

Esta investigación está organizada en tres partes de la siguiente manera. El apartado uno hace una introducción a los diferentes enfoques que se utilizan en el ámbito privado como en las políticas públicas del campo social para abordar las problemáticas sociales y destacar sus aspectos teóricos. También hay un estudio específico de los planes sociales de la gestión pública en relación con el patrimonio cultural y natural e identificar las marcas que el diseño se apropia a nivel discursivo. El apartado dos hace una introducir de la gestión del Diseño en general y el diseño gráfico en particular, destacando las articulaciones discursivas que se pueden reconocer. Se desarrolla un mapa de la situación actual del Diseño aplicado a cuestiones sociales en Argentina, reconociendo aspectos teóricos y metodológicos. Posteriormente, hay una comparación especial de la gestión del diseño gráfico aplicado a cuestiones sociales en Argentina para abordar las divergencias y convergencias de las estrategias que utiliza el campo social y los utilizados por el Diseño en general y el diseño gráfico en particular.

1. Los modelos de gestión

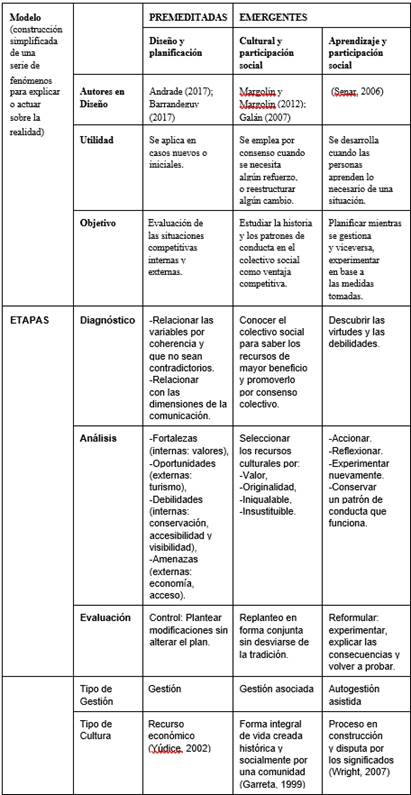

¿Cuáles son los diferentes enfoques utilizados para abordar las problemáticas sociales? ¿Cómo se llevan a cabo estas políticas en relación al patrimonio cultural y natural? ¿Qué marcas discursivas se apropia el Diseño? Este apartado describe y estudia las principales escuelas de gestión estratégica aplicadas en el sector privado. Aquí se mencionan cuatro estrategias o modelos que pueden agruparse las dos primeras como premeditadas que son las denominadas de diseño y planificación; luego se aborda la estrategia cultural y por último la escuela de aprendizaje, estas dos últimas como emergentes. Estudiar su funcionamiento permite analizar sus características, e identificar ciertas marcas que circulan y se apropian en el discurso del Diseño para su gestión.

Cabe aclarar algunos conceptos como el de gestión, estrategia, programa y proyecto. El concepto de gestión3 (del latín gestĭo) hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Acción o conjunto de operaciones que, junto con otros, se lleva a cabo para administrar o resolver un aspecto de la realidad. Cuando se trabaja en base a un conjunto de operaciones o actividades como medio concreto por el cual se interviene en y desde la realidad, se pueden diferenciar diversos niveles operativos de estas acciones.

De esta forma la gestión podría considerarse como ese conjunto de acciones a través de los cuales se le da sentido a una forma de estar siendo en el mundo, ejecutando un programa, proyecto, una política cultural4.

Por otro lado, Marcela Andrade (2017) diferencia lo que es plan estratégico, programa y proyecto. La estrategia es un plan que describe los ejes y decisiones generales que establecen los lineamientos políticos. En otras palabras, trazan el “rumbo” deseable y probable. Por ejemplo, un plan de cultura, o una política cultural para el desarrollo. Su alcance es que estos lineamientos construirán lógicas y estrategias que marcarán prioridades las cuales asignarán formas de entender “lo cultural”, recursos, estrategias de acción, medios e instrumentos para alcanzar metas y objetivos más globales. La investigadora diferencia el plan estratégico de lo que es un programa. Este último, refiere a un conjunto de proyectos que se coordinan y/o relacionan entre sí como líneas de investigación o trabajo. Los programas se organizan de manera coherente; están integrados por actividades, servicios y/o expresados en un conjunto de proyectos. Por ejemplo, un programa de inclusión social de pueblos originarios. Su alcance es formar parte de un plan -estratégico- más amplio. En cuanto al concepto de proyecto, es concretar específicamente lo que estaba delineado en un programa. Por ejemplo un proyecto para visibilizar el patrimonio inmaterial de una comunidad originaria enmarcado en un programa de inclusión de la diversidad cultural. Su alcance es que los proyectos -como los programas- se materializan por medio de un conjunto organizado de acciones que se articulan entre sí y que se piensan en función de alcanzar objetivos específicos y metas determinadas. Entonces un proyecto implica realizar un diagnóstico y fundamentar el proyecto en el marco de un programa y/o plan estratégico.

Sin embargo, Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, y Joseph Lampel (2003) no consideran a la estrategia como un plan, una guía o una orientación de acción hacia el futuro. Según estos autores, si se le pide a un gestor que describan la estrategia que realmente aplicaron -no lo que deberían hacer sino lo que verdaderamente han hecho- durante los últimos años en su propia organización o la de un competidor, sus respuestas seguramente no coinciden con la propia definición del término que dieron. Por eso, consideran a la estrategia como un patrón, es decir coherencia de conducta en el tiempo. Es un plan para el futuro a partir de patrones de su pasado.

Estos investigadores clasifican dos posturas bien marcadas que son los modelos de planificación y las estrategias. La primera postura proyecta o son intenciones premeditadas; en cambio la segunda, aplica un modelo sin control que surgió de manera emergente y que con el tiempo convergieron en alguna clase coherente o patrón. Para Mintzberg et al (2003), ambas propuestas deben combinarse. Ellos diferencian entre las estrategias premeditadas de las emergentes. Las estrategias premeditadas se centran en el control -en asegurar que las intenciones directivas sean llevadas a cabo- mientras que la emergente pone énfasis en el aprendizaje y lo colectivo.

Esto es interesante ya que a lo largo de esta investigación los proyectos analizados en el marco de programas de inclusión presentan diferentes modelos que dejan entrever la construcción del conjunto de enunciados que los sostiene. En cuanto a la diferenciación terminológica en este trabajo, los términos estrategia o plan son utilizados de manera indistinta; ya que lo que interesa es la construcción discursiva como modelos. Los modelos son una representación o construcción simplificada de una serie de fenómenos, destinada a explicar la realidad o actuar sobre ella. En otras palabras, es una abstracción de la realidad que sirve para examinar las relaciones entre factores considerados importantes en el funcionamiento de un sistema. Su ventaja reside en facilitar la manipulación de datos y su desventaja es la complejidad y variedad de la realidad se escapa a las excesivas simplificaciones. Sin embargo, los modelos constituyen auxiliares efectivos y útiles para el avanzar en un camino del pensamiento más seguro y preciso, aunque sin sustituir la tarea del pensar (Ander Eggs, 1993). Además, un mismo modelo puede desempeñar varias funciones en un mismo contexto de aplicación, así como migrar luego de ciertas modificaciones de un contexto a otro, e incluso de una disciplina a otra diferente (López, 2005).

Dos modelos que tienen una construcción premeditada y son utilizados a nivel privado empresarial y también adaptados en la gestión pública para los recursos naturales y culturales (Paradela y Molinari, 2001) son las denominadas de diseño o planificación. Este modelo también conocido por su matriz FODA tuvo su auge en la década de 1980. Pone el énfasis en la evaluación de las situaciones externas e internas. La primera descubre las amenazas y oportunidades del entorno, mientras que la última, revela las virtudes y flaquezas del objeto de estudio (Kotler et al, 2011). Esta matriz, también muestra otros dos factores que hay que considerar para crear una estrategia. Uno es el de los valores directivos (creencias y preferencias de los que conducen la organización); y otro son las responsabilidades sociales como la ética donde funciona la organización.

Luego de enumerados estos factores, el paso siguiente es evaluarlas y elegir la mejor de ellas por medio de los siguientes criterios: que sean coherentes y no contradictorios. La matriz FODA es una herramienta del marketing que analiza situaciones competitivas. Su principal función es detectar la relación entre las variables y así diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del ambiente interno y externo. Dentro de cada una de los ambientes (externo e interno) se analizan las principales variables que la afectan. Emparentada con esta escuela, se encuentra la estrategia de planificación. La diferencia está en su ejecución formal, donde el análisis FODA lo divide en etapas bien delineadas para fijar objetivos y elaborar presupuestos y planes operativos al final; en cambio, la estrategia de planificación especula con una variedad de posibilidades de situaciones para pronosticar el futuro. Esta escuela empieza a monitorear cada paso para ir modificándolo sobre la marcha si es necesario.

Este tipo de estrategia suele utilizarse en casos de situaciones simples de comprender y en una situación relativamente estable o al menos previsible. Es aplicable como concepción inicial, cuando las organizaciones son nuevas, y tienen que competir o posicionarse en un nicho que esté libre de su influencia directa. Puede llegar a ser aplicables en el sector privado cuando existe un solo gestor con amplia experiencia para manejar toda la información para la formación de la estrategia y los otros integrantes deben estar preparados y dispuestos a delegar el tema en un estratega central.

Otro modelo diferente, que se ubicaría como emergente, es la estrategia cultural (Minztberg et al, 2003). Aquí, el concepto de cultura es fundamental para entender esta escuela ya que la misma se encuentra en todas partes: desde los alimentos que comemos, la música que escuchamos, la forma que nos comunicamos, etc. Y al mismo tiempo, la cultura es lo que resulta único en la forma de hacer las cosas. Es lo que diferencia a una organización, una industria, una nación, de las otras. La cultura, entonces, está compuesta por las interpretaciones de un mundo, las actividades y artefactos que las reflejan. Estas interpretaciones se comparten en forma colectiva en un proceso social. Si bien, algunas actividades pueden ser individuales, su significación es colectiva. Por lo tanto, se suele asociar a la cultura organizacional con el conocimiento colectivo. En cierto sentido, la cultura es la fuerza vital de toda organización.

Los fundamentos de este modelo es que la creación del modelo como estrategia es un proceso de interacción social, basado en las convicciones e interpretaciones compartidas por miembros de una organización. Un individuo adquiere estas convicciones mediante un proceso de asimilación cultural o socialización, en su mayor parte tácito y no verbal, aunque en ocasiones está forzada por un adoctrinamiento más formal. Por lo tanto, en el sector privado los miembros de una organización sólo pueden describir en forma parcial las convicciones que sustentan su cultura, mientras que los orígenes y las explicaciones pueden permanecer confusos. Como resultado, la estrategia toma más la forma de una perspectiva general que de una posición arraigada en las intenciones colectivas y reflejadas en patrones mediante los cuales los recursos o capacidades profundamente implantadas en la organización se encuentran protegidos y se utilizan para lograr ventaja competitiva. Birger Wernerfelt (1995) aplicó la teoría basada en los recursos como estrategia. Para saber qué recursos son estratégicos en el sentido de ofrecer mayores beneficios sostenidos frente a la competencia, el autor estipuló cuatro criterios: valor, originalidad, imposibilidad de ser imitado y de ser sustituido. El valor es un recurso que debe ser valioso para ser estratégico, para eso debe tener la capacidad de mejorar la eficiencia y la eficacia de la organización. La originalidad es un recurso estratégico siempre que sea poco común y tenga gran demanda. La imposibilidad de ser imitado es el recurso que no sólo debe ser valioso y original, sino también difícil de imitar. Y por último, la imposibilidad de ser sustituido, es decir un recurso debe ser original e inimitable.

Esta estrategia promueve el consenso colectivo integrado de la ideología y a la historia de una organización. Todo esto se puede aplicar a ciertas clases de organizaciones, con una grande y rica cultura, establecidas y estancadas. Suele emplearse cuando se produce un tiempo de refuerzo, un período de resistencia al cambio y entender la etapa de reestructuración, durante el cual se desarrolla un nuevo enfoque en forma colectiva.

Otro modelo es el de aprendizaje, que propone una estrategia emergente -ya sea de un líder individual o de un pequeño equipo ejecutivo o toda la colectividad- cuando las personas llegan a aprender lo necesario sobre una situación, así como sobre la capacidad de su organización para manejarse con ella. Con el tiempo convergen en patrones de conducta que funcionan. A través de las medidas tomadas, se trata de entender cuáles debieran ser esas intenciones.

Es una estrategia emergente que abre la puerta al aprendizaje estratégico, porque reconoce la capacidad de la organización para experimentar. Puede tomarse una sola medida, recibirse el feedback, y el proceso continuará hasta que la organización converja en el patrón que se convierte en su estrategia. En otras palabras, esta estrategia, combina la reflexión con los resultados. Es un proceso que le adjudica un sentido a la experiencia pasada: probamos las cosas, vemos las consecuencias, luego las explicamos y seguimos adelante. Esto que suena tan sensato, en realidad rompe con la tradición de insistir en que el pensamiento debe finalizar antes que empiece la acción, en que la formulación debe ser seguida por la aplicación.

Desde el marco teórico de la rama constructivista de la escuela cognoscitiva, el mundo no es una entidad estable “allá afuera”, a ser analizada y reunida en una imagen final. Más bien, como lo expresa Karl Weick (1979) el mundo es representado. La realidad emerge de una interpretación y actualización constante de nuestra experiencia pasada. Utilizando un modelo ecológico de representación (o variación), selección y conservación, Weick ha descrito una forma de conducta de aprendizaje como: actuar primero (hacer algo), luego determinar y seleccionar lo que funciona o, en otras palabras, adjudicar sentido a esas acciones en forma retrospectiva. Finalmente, conservar sólo aquellas conductas que aparecen deseables. Para Weick no es posible aprender sin actuar, las organizaciones deben descubrir sus virtudes y flaquezas. Por lo tanto, una organización que desea diversificarse (recordar la escuela cultural) puede ingresar en una variedad de mercados distintos para averiguar qué es capaz de hacer mejor (descubrir sus virtudes y flaquezas). Sólo continúa en aquellas donde ha funcionado bien y gradualmente converge en una estrategia de diversificación adecuada.

En resumen, las estrategias mencionadas como la de diseño o planificación, la cultural, recursos, o de aprendizaje presentan grandes diferencias entre sí y diversos inconvenientes. La estrategia de diseño o planificación pone énfasis en la evaluación de las situaciones externas e internas, se la crítica por el lugar que ocupa el pensamiento independiente de la acción, como un proceso de concepción y no de aprendizaje (Minztberg et al, 2003). Esto se destaca al evaluar las fortalezas y debilidades del caso mediante una evaluación detrás del escritorio. Por ejemplo ¿este estudio de gestión puede estar seguro realmente de sus virtudes antes de ponerlas a prueba? ¿Cómo puede saberlo de manera anticipada? Otra crítica es que según los resultados de este análisis se debe seguir dicha estrategia. Sin embargo, que una gestión esté determinada por la implementación de una estrategia nueva, implica cuestionarse ¿qué organización es capaz de hacer borrón y cuenta nueva cuando se cambia la estrategia? El pasado también cuenta, al igual que el entorno y la estructura de una organización es una parte importante de ese pasado. Las organizaciones que gestionan no solo deben funcionar con la estrategia sino también durante los períodos de su formación, si son muy explícitas actúan bloquean la visión periférica (Minztberg et al, 2003). En el ámbito privado empresarial, la estrategia cultural, se la ha criticado por desalentar un cambio necesario. Al poner énfasis en la tradición y el consenso y donde la cultura está muy arraigada, esta escuela puede estimular un estancamiento cuando se necesite realizar un cambio urgente (Minztberg et al, 2003). En el caso de la estrategia basada en los recursos que ofrecen mayores beneficios puede tener el inconveniente que el criterio de originalidad puede provocar con el tiempo una cierta arrogancia justificándose cualquier cambio según el statu quo. También existe otro problema y es que explican lo que ya existe pero no sobre lo que puede llegar a ser generando cierta incertidumbre.

1.1. La gestión del patrimonio cultural

¿Qué huellas discursivas se pueden identificar entre los modelos mencionados anteriormente en la gestión del patrimonio cultural? Los trabajos de gestión en torno al patrimonio cultural suelen estar acompañados por las políticas que emplea el Estado. Es por eso que en esta sección se hace una introducción a la problemática de la gestión del patrimonio para luego abordar las estrategias del sector público e identificar ciertas huellas de enunciados que se reconocen del sector privado. Este análisis permite comprender como circulan los discursos, se dispersan y son puestas en acción en un momento dado por una práctica discursiva posibilitando su agrupamiento, conformación y preservación de los enunciados que constituyen el discurso. Al igual que el apartado anterior, se empieza con las escuelas premeditadas como la planificación FODA, con ejemplos del ámbito de la gestión de los bienes culturales y naturales; luego se mencionan las escuelas emergentes que utilizan una planificación participativa y gestión asociada, con casos ejemplificadores. También se describe las características en la gestión del patrimonio cultural que permite interiorizarse en el manejo de los bienes culturales y naturales, y cómo el Diseño se inserta en este tipo de gestión. La gestión y en especial lo referido a la patrimonialización natural y cultural había sido planteado inicialmente en la década de 1990 por Néstor García Canclini (1999) quien problematiza la tendencia conservacionista que se tenía en relación con el patrimonio y que lo reducía a una cuestión de tecnologías de la conservación y prácticas de exhibición. Para García Canclini el patrimonio no debía ser considerado solo como una forma de materialidad manejada por expertos, sino que debía entendérselo como una expresión de la solidaridad “que une a quienes comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifican” (p. 17). El problema del conservadurismo es que silencia las tensiones sociales que expresan la vitalidad cultural. Para superar las tendencias instrumentales del patrimonio, García Canclini lo asoció con la teoría del capital cultural de Pierre Bourdieu (1998). Según la premisa básica de Bourdieu, el éxito escolar no depende únicamente de las inversiones adecuadas para adquirir capital, sino además de las formas desiguales de redistribución que tiene la población a una estructura que determina las posibilidades para adquirir ese capital. En este sentido, García Canclini plantea que “No basta que las escuelas y los museos estén abiertos a todos (…), a medida que descendemos en la escala económica y educacional, disminuye la capacidad de apropiarse del capital transmitido por esas instituciones” (García Canclini 1999, p. 17).

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la relación entre el sector público, privado y la sociedad con respecto al patrimonio. Retomando a García Canclini es importante recalcar la asociación del patrimonio a la teoría del capital cultural porque permite explorar las dinámicas de la economía política. Esto supone de alguna manera, la visión del patrimonio como una construcción por parte de diferentes fuerzas de interés. ¿Quiénes son los actores involucrados para pensar formas de negociación política? Dentro de esa lógica, el autor describe tres entidades que se disputan el capital producido por el patrimonio: el Estado, el sector privado y los movimientos sociales. Por ejemplo, para el caso del Estado implica la estatización de la arqueología con el fin de una producción simbólica que desdibujaba las particularidades del endocolonialismo. Del lado del mercado, García mencionó una tendencia creciente en la apropiación por entidades privadas de sitios históricos que, según los casos, son remodelados para su uso comercial. En cambio, los movimientos sociales exigen una mayor participación en el sistema institucional encargado de tomar decisiones respecto del patrimonio.

Este planteo permite orientar la redistribución de las fuerzas políticas en la apropiación o los usos sociales del patrimonio. García Canclini registró cuatro formas de uso. El primero es el tradicionalismo sustancialista basado en la idea de señalar que lo único relevante del patrimonio es su valor intrínseco. El segundo es el mercantilista que, según el autor, tiene una bifurcación en la que se encuentran aquellos que piensan que es posible usar el patrimonio para la valorización económica, por eso, le interesa su rápida concreción por medio del rescate arqueológico; y los que lo consideran un obstáculo para el desarrollo. El tercero es el conservacionista y monumentalista, afirmando que es posible, por medio de la conservación y el uso, la exaltación de valores nacionales a través de la apropiación de objetos del pasado. Según esta óptica, la patrimonialización supone construir materialidades y espacialidades que identifiquen a la nación. Dado ese interés se genera una taxonomía: los objetos de los indígenas son evidencia arqueológica, los objetos de los campesinos son folclore, y los objetos de los próceres de la independencia son historia. Por último, esta la forma participacionista que busca comprender cómo el patrimonio se usa según las necesidades globales de la sociedad. Su uso estaría enfocado para resolver problemas básicos de la población. Al respecto, el autor, señalaba la necesidad de incrementar una mayor participación e investigar cómo el público recibía los enunciados museísticos, analizar cómo los medios audiovisuales problematizaban la noción de originalidad del patrimonio, y señalar la existencia de múltiples escenarios de consumo de lo patrimonial lo que hacía necesario el diseño de estrategias para que las voces de la mayoría de los actores participaran, mediante talleres comunitarios, en la definición de lo que podría denominarse patrimonio.

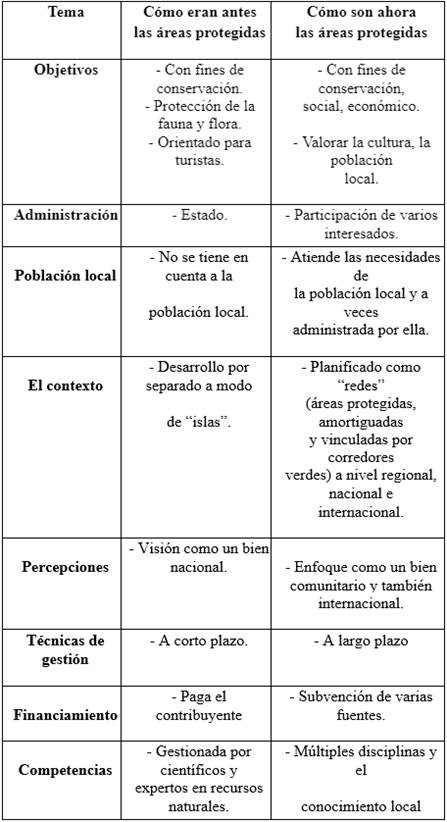

Dado este planteo que propuso inicialmente García Canclini, actualmente los discursos de gestión se fueron reconfigurando por convenciones y enunciados regulados por instituciones, y al hacerlo, sus discursos y prácticas circulan por las sociedades yuxtaponiéndose. Sus resultados combinan aspectos del mercado, participativos, tradicionalistas o conservacionistas (Tabla 1). En los cuales se privilegian algunos aspectos en uno o en otro según cada caso. Pero hay que subrayar que la actividad patrimonial nunca está plenamente exenta de conflictos, entre los cuales las comunidades luchan por el derecho de auto-representarse a través del patrimonio, en especial del arqueológico. Esto involucra la práctica colaborativa en el cual el Diseño tiene un rol fundamental.

Tabla 1 Los paradigmas para las áreas patrimoniales protegidas. Adaptada de: Tomada de: Gestión del patrimonio mundial, Phillips, A., 2014, p. 17, Francia: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Recuperado de: https://docplayer.es/8575024-Gestion-del-patrimonio-mundial-cultural.html

Sobre la base de estos fundamentos, existe un común acuerdo en los ejes para el desarrollo de un proyecto cultural. Esto implica realizar un diagnóstico y fundamentar el proyecto en el marco de un programa y/o plan estratégico (Andrade, 2017). Para el proceso de diagnóstico y fundamentación se realiza una descripción del contexto y de la situación problemática en y desde la que se quiere participar. Establecer la situación y caracterización de los agentes culturales presentes, realizar un relevamiento de la “población beneficiaria” del proyecto, también hacer una caracterización de las instituciones que conforman el campo de acción, luego analizar los bienes o recursos (materiales y simbólicos) disponibles, y reflexionar el contexto general donde se localiza el proyecto (político, económico, social). Es decir, indagar las distintas maneras de entender los procesos culturales y su campo de acción, las “situaciones deseables”, etc. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Gestión del patrimonio mundial, 2014) es esencial definir los tres elementos de un sistema de gestión del patrimonio: el marco jurídico -es el mandato que faculta a las personas y las organizaciones a actuar-; el marco institucional -es el esquema de organización que determina el método de trabajo-; los recursos -son los insumos humanos, financieros e intelectuales-; las tres son interdependientes para llevar a cabo la planificación, ejecución y monitoreo.

Enmarcar un proyecto cultural en el campo de lo público exige conocer las lógicas estatales y las estrategias que definen prioridades en relación a las políticas culturales vigentes (planes estratégicos, programas, etc.) que enmarcarán y definirán los proyectos. Ante esto, la fundamentación y el diagnóstico en un proyecto deberían operativizar el cruce entre las políticas del Estado referidas a lo cultural y las demandas concretas de una comunidad determinada. En otras palabras, lo público no es solamente lo masivo y gratuito. En el campo de lo público se hace presente lo político. Y desde esa presencia las ideas, las experiencias y los sustentos teóricos-metodológicos fundamentan y diagnostican la necesidad de llevar a cabo un proyecto en el ámbito de la cultura pública. Esto debe operacionalizarse en objetivos concretos. Por tanto, la inherente presencia de la cultura en el campo político (Giménez, 2007) sustenta que las actividades que se llevarán a cabo no puedan considerarse como momentos exteriores a la elaboración de un proyecto en cultura.

Concretamente, si se entiende que el sujeto es el que interioriza la cultura y la expresa de diferentes formas, bajo diversas identidades y estrategias de participación social, el modelo de gestión será el que organice el proyecto cultural que permitirá visibilizar las demandas y necesidades concretas de los/as destinatarios/as de un territorio particular en un momento determinado. Ahora bien, lo que se entenderá por cultura en el marco de prioridades con relación a las políticas culturales vigentes en territorios específicos permitirá identificar a los agentes culturales relevantes con quienes dialogar en función del proyecto particular. Así, los proyectos deben identificar previamente a los agentes culturales relevantes que permitan tender redes participativas para la operatividad del proyecto. Estos pueden ser públicos, privados y/o de la comunidad: políticos y/o funcionarios, burocracias intelectuales, creadores/as, artistas, empresarios/as, públicos y asistentes (Ejea, 2011). A los actores sociales nombrados, se le suman las políticas públicas y los proyectos nacionales, provinciales y municipales vigentes, los diversos colectivos socioculturales, los movimientos y/o comunidades específicas (como las de derechos humanos, feminismos, grupos de lesbianas, gays, bisexuales y las personas transgénero e intersexuales [LGBTI], indígenas, migrantes, movimientos por la tierra, radios locales, entre otros). Esta materialización con quiénes proyectar cultura pública permite la elaboración de herramientas territoriales que dialoguen con una gestión participativa que entiende a las políticas culturales como un grupo de acciones complejas y como “un espacio” institucionalizado por empresas, organismos estatales, fundaciones, ONG, tanto municipales, provinciales como nacionales y mundiales. Es decir, debe presentar coherencia entre fundamentación, diagnóstico, objetivos y actividades en el marco de un modelo de gestión específico. Sin embargo, existen ciertas diferencias en cuanto a las formas de procedimiento en cada uno de estas etapas de un proyecto.

Para la socióloga y antropóloga Marcela Andrade (2017), gestionar un abordaje premeditado de diagnóstico, incluye un concepto de cultura como recurso, fundamentando y definiendo los objetivos, el territorio y la población beneficiaria, la actividades, cronograma y los recursos con los que se cuenta (humanos, económicos), y su evaluación (qué estrategias y herramientas se utilizarán para evaluar el proyecto).

En este sentido, es fundamental entender que los espacios de evaluación a corto y/o mediano plazo son relevantes en el marco de un proyecto, ya que serán los que nos permitirán observar si los objetivos propuestos se van cumpliendo (en el marco de un proyecto lo principal son los objetivos). De esta manera, las actividades que tenemos planificadas pueden ser modificadas, transformadas y/o quitadas de la planificación general si el desarrollo del proyecto lo necesitara. Recomendamos firmemente no identificar a las actividades como obstáculos sino como oportunidades y/o dificultades que nos posibilitan nuevos y creativos recorridos. Consecuentemente, la participación de los diferentes actores que construyen un proyecto cultural en esta etapa nos permitirá planificar en coherencia con las necesidades, habilidades, intereses, demandas y/o deseos del territorio en el cual buscamos intervenir (Andrade, 2017, p. 96).

El proyecto que propone la autora (Andrade, 2017) busca diferentes etapas. Tanto los objetivos generales como los específicos dan cuenta del enfoque desde el cual se abordará la demanda/necesidad descripta en la fundamentación y por la cual se determina la intervención. El objetivo general indica el desafío al que se desea arribar al finalizar el proyecto (y que debe poder ser evaluado en ese momento); mientras que los objetivos específicos marcarán los pequeños pasos a dar en el marco del proyecto para llegar al resultado final esperado (desde los cuales, en general, se desprenderán las actividades). Los objetivos específicos también deben ser evaluados en diferentes momentos del desarrollo del proyecto (este seguimiento es el que irá indicando si el plan se encuentra en el camino planteado, si hay que modificar acciones ya pensadas, si hay que generar actividades paralelas, y muchas veces aportará germinaciones para proyectos nuevos). En cuanto al territorio y población beneficiaria, la población siempre reseña a un territorio donde se desarrollará el proyecto. Por tanto, es necesario describir quiénes serán los/las beneficiarios/as de las acciones del proyecto y su contexto. Se resignificarán en tanto sujetos que encarnen, desafíen, resistan, negocien y/o lleven adelante el proyecto.

Las actividades explican y dan forma al modo en que se espera llegar a lograr los resultados esperados; o, dicho de otra forma, la realización secuencial e integrada de diversas actividades que materializarán la ejecución del proyecto (de aquí la coherencia con los objetivos, con los modelos de gestión y con la fundamentación como así también la factibilidad de ser evaluadas) que serán las herramientas para alcanzar los objetivos. Para cada actividad se define cuál será el conjunto de tareas concretas que involucrarán su realización (cómo serán organizadas individualmente y en sus secuencias, como se complementarán, cómo serán coordinadas, etc.). La estrategia abordada por Marcela Andrade (2017) si bien le da importancia al diálogo y la participación encuentra otros aspectos afines con la estrategia de planificación FODA. Así, destaca que los objetivos deben pensarse en coherencia con los resultados esperados del proyecto, y planifica situaciones para especular con una variedad de posibilidades para pronosticar el futuro. Esta escuela empieza a monitorear cada paso para ir modificándolo sobre la marcha si es necesario. Suele ser aplicable como concepción inicial y poder posicionarse.

Por ejemplo, un caso interesante es el manejo de recursos culturales en el Parque Nacional El Palmar (Pcia. Entre Ríos) que emplea la Administración de Parques Nacionales (Paradela y Molinari, 2001). El plan da cuenta del estudio de las construcciones históricas existentes de fines del Siglo XVIII -denominadas Calera de Barquín-, y representan la posibilidad de construir una historia regional y colonial socialmente desconocida. A partir de ellas fue posible dar cuenta de múltiples procesos que aportan al entendimiento del ambiente actual y su conservación resultando un elemento clave para estructurar la interrelación dinámica entre patrimonio, identidad y conservación y proveyendo alternativas de crecimiento socioeconómico para las comunidades relacionadas y que, como consecuencia, retroalimentan el ajuste de la aplicación de metodologías de manejo del patrimonio cultural. Las investigaciones históricas del lugar y la implementación del sendero de interpretación con un diseño de información, influyeron para la conservación del recurso cultural. Para ello le asignan valores históricos, sociales, educativos y económicos que son considerados al momento de difundir y preservar5. Los valores son estimados en Oportunidades y Amenazas, siendo el valor histórico, social, ambiental y económico como una Oportunidad; y el estado de conservación, el contexto, el presupuesto, la accesibilidad y visibilidad para conocimiento público fueron considerados como una Amenaza. En base a dicho diagnóstico se tomo la decisión de la puesta en valor de este recurso. Las razones de esta decisión tienen que ver paradójicamente con el alto grado de accesibilidad, visibilidad y conocimiento que tiene el conjunto histórico ya que resulta imposible lograr apartarlo del área de uso más intensivo. De esta forma, y teniendo en cuenta los otros valores que posee el recurso se puso en marcha el diseño para su difusión.

El inconveniente de implementar una gestión desde la protección y difusión es que promueven un plan como un molde previamente definido, defendiendo un modelo único de cultura y no consideran ofrecer otras opciones. Basados en esta noción, se privilegia la protección patrimonial y conciben la democratización de la cultura como divulgación de valores auténticos, o en términos de García Canclini “Tradicionalismo patrimonialista” (Canclini, 1987). Según Elena Moreira (2003) la democratización cultural debe ser una fuerza social de interés colectivo que no puede quedar a disposición ocasional del mercado, ni de un modelo previamente determinado. Deben darse planes consensuados para procurar crear condiciones de acceso igualitario al patrimonio para todos los individuos y grupos. Para Moreira un enfoque abierto de gestión implica tener en cuenta las nuevas variables socioculturales en juego colaborando en la creación de nuevas estrategias de comunicación y desarrollo humano. La acción se estructura en dar relevancia a la identidad cultural, respetando las diversas formas de estar siendo en el mundo y no pretender que las identidades en juego sean fijas y “eternas” porque sería cristalizar algo que es sumamente dinámico y conflictivo. Por otro lado, integrar todos los aspectos culturales posibles con un sentido que satisfaga las necesidades físicas, emocionales y mentales del grupo. Esto, según Olmos, le da sentido el vivir en comunidad (Olmos, 2009).

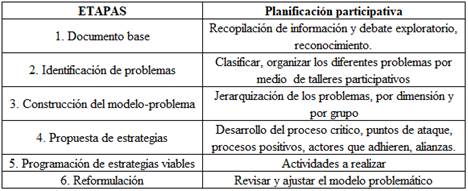

Por otro lado, otros gestores utilizan una planificación participativa y gestión asociada que supone que hay una posibilidad de tomar decisiones asociadas entre el Estado y la gente (Poggiese, 2011). Este modelo parte, por un lado, con la idea de una construcción común de conocimientos. Y, por otro lado, anticipar prácticas para poder transformar la realidad. Para esto, es importante reunirse con actores diversos para realizar ensayos de cogestión (planificación conjunta de todas las personas implicadas en un asunto) como “escenarios formalizados de planificación-gestión” donde se definen políticas, se diseñan estrategias de orden e impacto social general. La planificación participativa para escenarios formalizados de planificación gestión, es una metodología que planifica mientras gestiona y gestiona mientras se planifica, interviniendo con actores colectivos, de manera continua, en los procesos que modelan la realidad que se quiere transformar. Héctor Poggiese (2011) divide en 3 etapas el ciclo por el que atraviesa la planificación: preparatoria, implementación, y reformulación (Tabla 2).

Tabla 2 Esquema planificación participativa. Adaptada de: Planificación participativa y gestión asociada,Poggiese, H, 2011, p. 51, Buenos Aires: Espacio.

La primera etapa consiste en orientar la constitución de un tejido relacional entre los actores iniciales y promotores, y entrenar al grupo inicial en el uso de la metodología. Para esto, se tiene que disponer de información sobre la problemática a abordar, se lo organiza en el documento base. También se trata de lograr el compromiso y la incorporación de los actores6. Estos últimos, no son representantes ni representan a otros. Más adelante representarán lo que produzcan como colectivo. Para registrar y medir la relevancia de los distintos actores respecto al proyecto se utiliza una matriz de doble entrada relevando competencias formales, estudios realizados, recursos técnicos disponibles, información y otros recursos. Para esto se utiliza el test de ponderación de actores y de esta matriz emergen hipótesis preliminares sobre la evolución y resolución del caso problemático. Esta elaboración está a cargo del grupo inicial. El producto final de esta primera etapa es el diseño de la agenda de trabajo de la siguiente etapa.

La segunda etapa es la implementación estratégica a través de dos momentos consecutivos: el taller de planificación-gestión y la puesta en práctica de la gestión asociada para implementar las estrategias de acción. Para implementar la estrategia se siguen ciertas instancias. Primero, un análisis situacional dialógico de la problemática; luego, identificar los problemas a resolver; hacer un modelo integrado de procesamiento problemático, es decir, un esquema teórico que intenta representar una realidad compleja (procesos críticos y positivos) identificadas previamente para facilitar su comprensión y estudiar su posible comportamiento. Se buscan encadenamientos causales construyendo así un modelo integrado de procesos. Después se pretende actuar sobre los puntos más críticos mediante las estrategias posibles. El próximo paso es la viabilidad en los actores, esto es tener el poder suficiente y la voluntad social y política para el cambio. A diferencia de lo económico y tecnológico, la viabilidad política se instala en la esfera ideológico -en tanto modelo de sociedad-, de la acción -en tanto proyecto-, y de los intereses individuales y colectivos -en tanto social-. Por último, se implementa el diseño y programación de estrategias viables. Aquí se realizan las acciones y actividades que configuran las estrategias ya evaluadas como viables apuntando a los puntos más críticos (cuellos de botella).

La tercera etapa es la reformulación y ajuste en la organización de un nuevo escenario de planificación-gestión que permitirá revisar y reformular el modelo problemático. Esto se hace de la misma forma que el taller de planificación-gestión.

Este modelo tiene aspectos cercanos a la rama constructivista. Primero, parte por construir en conjunto conocimientos en común, entrenar al grupo y reunirse con los diversos actores para cogestionar y así representarse como colectivo. También utiliza una forma de conducta de aprendizaje para actuar, descubrir su virtudes y flaquezas, “planifica mientras gestiona y gestiona mientras se planifica” (Poggiese, 2011, p. 19). Por ejemplo, la antropóloga Mariana den Dulk y la socióloga Victoria Sosa (2017-2018) realizan una gestión participativa del patrimonio cultural orientada al desarrollo local en la provincia de Salta. Ellas buscan reflexionar sobre la importancia de la participación social a la hora de definir las políticas públicas para comprender las diferentes instancias de los procesos participativos, no tanto como una herramienta aislada de legitimación de proyectos y programas, sino como un proceso complejo tejido social, dinámico y conflictivo de construcción colectiva de nuevos conocimientos y toma de decisiones vinculados a la gestión patrimonial. En este sentido, el patrimonio cultural es el producto de una construcción social, activa y dinámica, que rescata, reinterpreta y visibiliza elementos del pasado que tienen un vínculo con la memoria colectiva, la identidad y el sentido de pertenencia a un territorio. En su trabajo participativo crean un escenario de trabajo con los actores involucrados que se encuentran informados del proyecto y negocian las diferentes condiciones de trabajo. El resultado es un diagnóstico preliminar para conocer el territorio en el cual se trabaja (condiciones socio-económicas, índices de pobreza, niveles de educación, producción, imaginario cultural de la comunidad en relación a los elementos patrimoniales, etc.) e identificar las condiciones de inserción por medio de la participación de diferentes grupos. A partir de esto se realiza un plan de gestión.

Otro caso interesante, es la gestión del sitio arqueológico Pukara La Alumbrera (Elías y Olivera, 2018) que en la puesta en valor del patrimonio arqueológico para su conservación y su aprovechamiento sostenible, los gestores trabajaron de forma participativa en un primer taller investigadores, comunidad y operadores turísticos para el diseño de una marca, submarcas para el sendero interpretativo, la cartelería para su exposición, señaléticas pintadas sobre piedras para cada parada del recorrido turístico. Luego, en un segundo taller se presentaron los trabajos para discutir y acordar las modificaciones pertinentes. A partir de estos cambios, los investigadores trabajaron conjuntamente con un diseñador para darle la forma final a los bocetos y preparar a los guías locales para el sitio.

Si bien la gestión del patrimonio tiene como punto de partida la conservación de algunos recursos producidos por la actividad humana pasada, también la gestión conecta y relaciona a los seres humanos del ayer con los hombres y mujeres del presente, en beneficio de su riqueza cultural y de su sentido de la identidad, que sirven a distintos propósitos, entre ellos disfrutar de sus valores. Según Ballart Hernández y Juan Tresserras (2005) este valor que sirve para establecer un vínculo entre individuos, es un activo valioso que transcurre del pasado al futuro relacionando distintas generaciones. Esto es importante porque define la gestión del patrimonio. Se selecciona los elementos que serán salvados y traspasados a las generaciones y cuáles son los usos más adecuados y socialmente beneficiosos para la ciencia, la explotación con fines sociales, y la preservación para su futuro. Esta selección es atribuirle valor, su puesta en valor dependerán del contexto cultural, histórico y económicas. Llorenç Prats (1998) expresa que para activar un proceso de patrimonialización se escogen determinados referentes simbólicos de un pool virtual dentro del cual se integran los elementos potencialmente patrimoniables. Estos valores pueden ser de valor histórico, social o simbólico, educativo, económico, estético a los objetos materiales o inmateriales. Por su parte Ballart Hernández y Juan Tresserras (2005) argumenta valores referenciales por todo lo que atesora el patrimonio, así como por las utilidades que pueda tener su valor como recurso. Ellos diferencian básicamente tres categorías para atribuirle valor: uso, forma y símbolo. El valor de uso -asimilable a los valores económicos y científico de otros autores- sirve para satisfacer alguna necesidad concreta, puede ser un valor de uso tangible como intangible. El valor formal -asimilable al valor estético de otros autores- se evalúa el bien por la atracción que despierta en los sentidos y las emociones. A diferencia del anterior, que es más racional, este valor se lo identifica por su aspecto más emotivo. El valor simbólico -valor asociativo según otros autores- evalúa el bien en tanto que nos pone en relación con su creador o sus usuarios en el pasado. El bien patrimonial designa, representa o evoca a un personaje, un símbolo o un acontecimiento del pasado. Sirve como una conexión entre dos momentos en el tiempo. Se define al valor simbólico en el sentido de que el objeto actúa de presencia sustitutiva de alguien o algo que se representa de otra forma. Pero el significado de los contenidos simbólicos no son fijos ni eternos; estos llevan consigo una gama diversa de significados que varían con el tiempo, por lo tanto, con el tiempo el bien patrimonial va adquiriendo nuevos significados y nuevo valor. Esto es importante destacar porque muchas veces el concepto de patrimonio se lo asocia a determinados valores nacionales hegemónicos y, por ende, a procesos que pueden dar lugar a “conflictos simbólicos” en torno a la definición de la memoria y la identidad de cada grupo social.

También, algunos autores se enfocan en la cultura como un recurso (Yúdice, 2002) o al valor como recurso (Wernerfelt, 1995), en el cual el patrimonio es visto sólo como recurso en un sentido económico, se tiende a priorizar un uso consumista del mismo, a convertirlo en mercancía dentro de la industria del turismo. Si bien existe una dimensión del patrimonio que tiene que ver con la economía y la generación de recursos económicos, esta dimensión es peligrosa si tiene un carácter predominante. Como bien lo expresan den Dulk y Sosa (2017-2018) configurar el patrimonio como un recurso económico para ayudar a valorizar los territorios activando flujos económicos vinculados principalmente al turismo y al valor de la renta, encierra un riesgo, ya que el interés del mercado librado de todo control puede transformarse en un elemento depredador de los recursos culturales locales. En este sentido, es fundamental la intervención del Estado desde un enfoque de democracia participativa que busque integrar los “saberes expertos” y las miradas locales, reconociendo los procesos históricos, políticos, sociales y simbólicos de cada comunidad. En definitiva, la noción de valor, en general, se lo entiende como las cualidades y características percibidas en algo, en particular aquellas positivas, tanto actuales como potenciales. Asimismo, los valores tienen dos características relevantes que son tenidas en cuenta para su estudio, por un lado, son subjetivos, es decir que ante el cuestionamiento sobre el valor de algo hay múltiples respuestas significativas y legítimas; y por otra parte, son contingentes, lo que significa que nacen de la interacción con diversos elementos y contextos; por ende, cambian y son comprensibles en función de ellos. Asimismo, los valores se ven representados en determinadas actitudes que son definidas como la predisposición a responder de una manera particular y consistente ante ciertos estímulos. Existe consenso en considerar las actitudes como una estructura de dimensiones múltiples a través de la cual, ante un determinado estímulo, se expresan respuestas de tipo conductual (evidencias de comportamiento), cognitivo (hechos, opiniones, creencias, pensamientos, valores, conocimientos y expectativas) y/o afectivo (sentimientos evaluativos, preferencias, estados de ánimo y emociones) (Degele, Chaparro y Conforti, 2018).

Entonces, una vez que se dio la puesta en valor la gestión implica otros pasos: identificar el bien; documentarlos; conservarlos; estudiarlos; presentarlos públicamente; e interpretarlos o explicarlos. Estas últimas, abarcan la dimensión pública y en el que el Diseño cumple una función interdisciplinaria importante por el modo en cómo materializa y explica visualmente el patrimonio a partir de lo anteriormente investigado.

2. Modalidades en la gestión del Diseño

¿Qué modelos aplica el Diseño? ¿Qué huellas se pueden identificar entre el Diseño y las disciplinas que traban la gestión social y patrimonial? Los enunciados en la gestión ya sea del sector privado o público circula, y el Diseño se lo apropia adaptándolo a sus cualidades. Así, en este apartado se estudian los modelos que utiliza el Diseño reconociendo las herramientas y métodos investigados anteriormente. El Diseño empezó a transitar un camino inclusivo hacia las poblaciones vulnerables con el fin de mejorar su situación social. En Argentina, luego de la crisis económica, política y social desatados en diciembre de 2001 y sumado al auge del turismo cultural, la gestión del patrimonio cultural junto con la comunidad empezó a delinear planes de modo sostenible y sustentable; en el cual implicó la intervención del Diseño.

Respecto a la intervención social del Diseño, existe un consenso en considerar que en la sociedad hay algo que se debe cambiar. Se puede pensar el rol social del Diseño como un potencial para generar inclusión y empoderamiento de los grupos vulnerables. A modo general, se puede decir que lo social es todo aquello que propicie el establecimiento de las relaciones entre sujetos, pero también involucra transformaciones o disoluciones, en el sentido que para generar nuevas relaciones muchas veces hay que romper con algunas. Algunos investigadores mencionan a esta práctica con la expresión genérica Diseño Social, Diseño Inclusivo, Gestión de Diseño, Diseño para microempresas, etc. sin entrar en debate sobre estos términos, los aglutina el hecho de que se fueron constituyendo en redes de contención social a través de un marco conceptual y de gestión para la asistencia y acompañamiento de los sectores productivos sociales. Los diseños sociales se constituyen en la actualidad como una categoría en proceso de determinación; como menciona María Ledesma (2014) se trata aún “de un área de escasa precisión conceptual” (p. 98); el corpus que cabría inscribir en ella parece relacionarse con acciones tales como las que implican el Diseño para el desarrollo, para la inclusión y/o accesibilidad, el Diseño y las cadenas de valor, el Diseño sostenible, el Eco-diseño, el Diseño socialmente responsable, el Diseño universal, el Diseño centrado en el usuario, el slow, el Diseño para adultos mayores, el Diseño para todos, el libre de barreras, el transgeneracional, el participativo, el diseño sin edad, el pensamiento de diseño o Design Thinking entre otras7.

En Argentina, los investigadores han profundizado sobre los diferentes tipos de Diseño. Pedro Senar (2011) los divide en Diseño universal, Diseño de productos sociales y Diseño para la inclusión sociolaboral. El Diseño universal propone proyectar y producir objetos que puedan ser utilizados por todos los usuarios, a través de estudios ergonómicos como los juegos de plaza inclusivos. El Diseño de productos sociales se caracteriza por resolver problemas de exclusión de sujetos o poblaciones a partir del desarrollo de productos específicos. Por ejemplo, la falta de vivienda, energía, agua potable, laptops para cada niño, etc. A diferencia del Diseño universal, que se centra en los aspectos psicofísicos de los sujetos, el Diseño de productos sociales apunta a un público que no tiene posibilidades de adquirir los productos desarrollados a través de una lógica de mercado. Y por último, el Diseño para la inclusión sociolaboral, que es la acción de diseñadores en interacción con unidades productivas de subsistencia para mejorar la situación de vulnerabilidad de los actores de estas unidades a partir de innovaciones en tecnología de productos y procesos. Son acciones de asesoría para mejorar la accesibilidad de los miembros de una comunidad u organización a los sistemas productivos/comerciales, sociales y/o redes de relaciones institucionales.

A diferencia de los anteriores, esta orientación incorpora al productor como actor central de los procesos de innovación y como destinatario de la actividad proyectual. La innovación se refiere a las acciones que apuntan al reparto de poder y la riqueza. Las políticas para planificar este tipo de Diseño inclusivo presenta diferentes fases: 1) Capacitación-taller vinculado con las áreas proyectuales observando, analizando los productos y las formas de exhibición, etc. 2) Asesoría tecnológica visitando los enclaves productivos para intercambiar conocimientos; 3) Laboratorio productivo, son encuentros entre productores con el fin de realizar nuevos objetos o transformaciones, el diseñador hace de guía y orientador; 4) Intervención profesional en la cual el diseñador proyecta y presenta la solución a quien lo solicita; 5) Asesoría tecnológica, es capacitación según las necesidades del grupo participativo (Senar, 2011).

Por otra parte, desde una mirada exploratoria María del Valle Ledesma (2014), a partir de su trabajo de mapeos, reconoce intervenciones de las acciones en seis tipos: 1) producciones de índole propagandística para la generación de conciencia social (política, social, cultural, de salud o cuidado ambiental); 2) producciones tendientes a incluir grupos separados de la sociedad por motivos no económicos; 3) intervenciones de diseño destinadas a brindar un servicio profesional a quienes no pueden acceder a él; 4) orientación de desarrollos productivos incipientes (en movimientos sociales, en pequeñas comunidades); 5) construcción de identidades/conocimiento integral del territorio como modos de legitimar el saber colectivo; 6) intervenciones de diseño a nivel estatal orientadas a un desarrollo económico y humano con vistas a una mayor calidad de vida y un estado de bienestar social.

Cualquiera sea el tipo de Diseño aplicado, el plan estratégico que orienta los objetivos, pueden ser de diferentes formas. Al respecto, Julia Barrandeguy (2017) afirma que uno de los grandes desafíos que tiene la gestión y posterior comunicación es la relación con el público. Ella considera necesario mediar y dialogar desde el propio interés de los ciudadanos. Una forma que propone consiste en mapear las oportunidades de comunicación y analizar la situación actual: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Además de analizar la competencia. También definir los objetivos de la organización (misión) y los objetivos de la comunicación (visión), su mensaje clave (objetivos de comunicación); identificar al público objetivo (externo e interno); definir el mensaje relevante y los canales de comunicación. Para llevar a cabo estos objetivos establece un programa de trabajo consistente en analizar las dimensiones de la comunicación para tener un diagnóstico del estado comunicacional. Las dimensiones pueden ser, primero estudiar la realidad institucional, que consiste en lo que la organización ya “es”; está definida por su conjunto de atributos y condiciones concretas. Luego, la identidad institucional, que representa aquello que la organización define que es, por medio de un discurso de identidad que da cuenta de los atributos asumidos. En tercer lugar, la comunicación institucional que está formada por los mensajes que emite la institución sin intención alguna, tanto deliberada como espontáneamente. Por último, la imagen institucional, que consiste en el registro que hace el público de la institución, es decir, la lectura pública de los atributos identificatorios.

Una vez analizado el estado comunicacional de la organización, se apunta a favorecer la convivencia entre las diversas comunidades artísticas y sociales. El mensaje implica involucrar a la comunidad, interactuar con ella y que se vea reflejada en los diferentes medios (periodistas, kit de prensa, reseña, gacetilla, facebook, instagram, youtube, exposiciones, etc.). Es un trabajo que involucra al público interno, es decir, aquellos que pertenecen propiamente a la estructura organizacional o a la misma comunidad y trabajar los lazos de identidad y pertenencia. Este programa deja entrever rastros de los enunciados del programa de diseño que propone Norberto Chaves quien argumenta lo importante de los conceptos imagen, identidad, realidad y comunicación como indicadores de aspectos distintos a investigar en una institución. Para Chaves (2003), la realidad institucional es el conjunto de rasgos y condiciones objetivos del ser social de la institución; la identidad institucional, es la autorepresentación definido como un conjunto de atributos asumidos como propios por la institución; por su parte la comunicación institucional es el conjunto de mensajes emitidos como propios ya sea voluntariamente como no, constituyen la totalidad de las comunicaciones. La imagen institucional es la representación que se genera en el público de una institución. Además, el tipo de estrategia que presenta Barrandeguy (2017) presenta confluencias del plan que utiliza el FODA; este modelo parte desde el punto de vista de la institución dejando al margen la participación social y el trabajo interdisciplinario.

Por otro lado, Victor Margolin y Sylvia Margolin (2012) proponen un modelo social de la práctica del diseño de producto a partir de una agenda de investigación que lo examine y desarrolle de manera comparable a los estudios del mercado y psicología ambiental. Si bien aclaran que el propósito principal del Diseño para el mercado es la creación de productos para la venta, la intención del Diseño social es la satisfacción de las necesidades humanas. Para ello, proponen que estos dos modelos funcionen, no de manera opuesta, sino como un continuum cuya diferencia se define por las prioridades del encargo o tarea más que por un método de producción o de distribución. Entonces, para desarrollar un modelo social se basan en la literatura del trabajo social, en especial la que utiliza la psicología ambiental, una práctica cuyo objetivo principal es satisfacer las necesidades de poblaciones marginadas o desatendidas y cuyo foco es el punto de vista ecológico. Los trabajadores sociales valoran la interacción que ocurre entre su sistema cliente (una persona, una familia, un grupo, una organización o una comunidad) y las dimensiones dentro del entorno con el que el sistema cliente interactúa. Varias dimensiones que impactan el funcionamiento humano son la biológica, la psicológica, la cultural, la social, la natural y la físico/espacial. La dimensión físico/espacial, se compone de todas las cosas creadas por los seres humanos como objetos, edificios, calles y sistemas de transporte.

Los trabajadores sociales tienden a seguir un modelo de práctica general, un proceso de resolución de problemas en seis pasos que incluye vinculación, valoración, planificación, implementación, evaluación y conclusión. Todo el proceso se lleva a cabo de manera colaborativa con el sistema cliente, incluso otros profesionales de servicios humanos pueden involucrarse como parte de la intervención. En la fase de vinculación, el trabajador social escucha al sistema cliente y adquiere un sentido del problema que se presenta. En la siguiente fase, la de valoración, el trabajador social observa holísticamente la interacción del sistema cliente dentro de las diversas dimensiones del entorno. El objetivo de una valoración no es tomar un problema en su valor nominal sino mirar más profunda y más ampliamente el sistema cliente en el entorno total para llegar a las raíces del problema. El resultado de la fase de valoración es una lista de diferentes necesidades a abordar. En la tercera fase, la de planificación, el trabajador social colabora con el sistema cliente para priorizar las necesidades, tratando de determinar lo que es más apremiante. Entonces el trabajador social y el sistema cliente intercambian ideas con el fin de imaginar diferentes soluciones. Discuten acerca de las varias propuestas y colaborativamente deciden cuál funcionará mejor. Juntos, el sistema cliente y el trabajador social, elaboran una lista de metas y objetivos decidiendo quién hará qué y cuándo. En la fase de implementación, la intervención es orientada por las metas y los objetivos que han sido acordados.

Para Margolin y Margolin (2012) el diseñador de producto puede colaborar en un equipo de intervención durante las diferentes fases. Durante la fase de valoración, el diseñador, sea como miembro de un equipo de intervención o como consultor, podría ser capaz de identificar los factores que contribuyen en un problema. En la fase de planificación, un diseñador podría desarrollar estrategias de intervención relacionadas con el entorno físico. Durante la implementación, el diseñador lograría crear un producto necesario o trabajar con el sistema cliente para diseñar un producto. Otro método de investigación es la observación participante. Ello implica que los diseñadores se involucren en entornos sociales, bien como parte de un equipo multidisciplinar o individualmente para observar y documentar necesidades sociales que puedan satisfacerse con intervenciones de diseño. Por ejemplo, en la gestión patrimonial de sitios arqueológicos el diseñador desarrolla paneles interpretativos para implementar un museo in situ, también colabora en la identidad comercial de la institución organizadora para la atracción turística conjuntamente con la comunidad interesada. Este tipo de gestión relacionado con el turismo cultural tiene como fin que los sitios patrimoniales se encuentren mejor conservados a partir del trabajo en conjunto con la comunidad involucrada, quien además es la que trabaja como guía turístico del sitio con la posibilidad de vender sus propias artesanías al visitante. Es decir, que alrededor de la puesta en valor de un bien patrimonial se activan además un desarrollo sostenible e inclusivo. Un modelo de estas características se acerca a los planes participativos en el cual la gestión asociada o cogestión implica el trabajo social entre el profesional y la comunidad para el aprendizaje y entendimiento de la cultura en el desarrollo del producto o servicio que se desea implementar.

Otro programa interesante es Acunar (2007) dirigido por Eduardo Castillo en Colombia con participación de diseñadores argentinos como María Beatriz Galán. Este programa aborda los proyectos guiados por tres elementos conceptuales: el territorio, la emergencia y la participación. El primer elemento es el campo de acción, el territorio es definido más allá de la noción geográfica de espacio físico, ya que comprende las relaciones que aproximan y unen a los hombres -desde la apropiación que hacen de su entorno-, cuyos intereses llevan a conformar la comunidad. El habitar cotidiano del territorio perfila la identidad de las comunidades, los saberes y los recursos, que lleva a reconfigurar los sistemas de producción, la capacidad organizacional y las identidades. Asimismo, en el ámbito de la cultura material se reconfiguran las identidades locales que se relacionan con las identidades globales. Con el concepto de marca región se construyen parámetros identitarios y de calidad, en los cuales se ampara la producción de las comunidades.

El otro elemento característico es la emergencia que surge a partir del cruce de nuevas realidades en un sistema con novedades de carácter social, cultural, productivo y económico. La estrategia es una investigación de acción y participación que deja de lado la tradicional relación sujeto-objeto, para construir una sociedad más igualitaria, democrática y participante con el otro. En este sentido, los que participan son autores que identifican su problemática y definen las orientaciones y lineamientos de las acciones y emprendimientos lo que lleva consigo la generación de procesos endógenos de corresponsabilidad en los procesos y, por lo tanto, comporta una mayor apropiación y sustentabilidad de los proyectos en el tiempo.

En el mismo sentido, el Programa RED (IA) en Argentina dirigido por María Beatriz Galán (2007) y sus colaboradores parten de la base que la cultura del producto actúa como articulador del tejido social, se sitúa en el acoplamiento estructural de oferta y demanda, organización y contexto, aporta el diseño de mediaciones o interfaces, articulando el territorio en redes organizadas en escalas; tiene un carácter emancipador, generador de autonomía y sustentabilidad. El Programa propone comprender el producto8 como un fragmento de la vida social, que incluye al objeto, al sujeto que le asigna sentido y a la comunidad como marco normativo que le asigna valor. Tanto el Programa Acunar como RED, la investigación-acción participativa es una metodología para el acompañamiento en los procesos de autogestión que tiene como objetivo el desarrollo desde lo local.

Esta metodología implica que la comunidad es sujeto y no objeto de conocimiento para garantizar los consensos de una formación de la cultura del producto y, de esta manera se desarrolle una formación cultural del producto para su apropiación local. Para ello, parten en considerar al Diseño como innovación, esto es dar cuenta de la dinámica de conocimiento y su relación con los contextos productivos locales. Comprender al territorio como un sistema complejo, donde adquiere significación como contexto transmitiendo conocimientos y transformándolos, y también que transmite a las unidades productivas las dinámicas del sistema institucional. El territorio es resultado de acciones e interacciones de individuos y/o grupos de individuos, instituciones u organismo oficiales en las que el conocimiento local es clave. La valoración y ordenamiento de los recursos, competencias, creencias y las actitudes resilientes de cada comunidad conduce a un proyecto-programa que supone el despliegue de actividades. Estas involucran medios en el marco de políticas de comunicación y productos. Así, los productos vistos como mediadores e interacciones deben cumplir con patrones de desempeño tanto cognitivo y simbólico como técnico y económico. En este proceso, el Diseño aporta visibilidad a las redes del territorio como oportunidades; facilita los consensos; como sistematizador de sistemas visuales es agente de institucionalidad; también ayuda a articular las cadenas de valor; contribuye a la formación de capital social; y transforma a las comunidades locales en productoras de contenido.

Un ejemplo de este tipo es el caso de la Cooperativa Manos del Delta, que produce objetos con materiales de su entorno, principalmente en mimbre y junco. La iniciativa empezó en el año 2005, liderada por Beatriz Galán y Pedro Senar, integra a 18 artesanos con los que se han generado proyectos de innovación productiva. Ellos desarrollaron un convenio con la cooperadora regional de productos de mimbre de Manos del Delta en el partido de Tigre (Buenos Aires) -bajo el formato de gestión denominado acompañamiento tecnológico- cuyas problemáticas era la baja inserción de los productos al mercado local, el bajo índice de asociacionismo y cooperativismo con otros enclaves productivos locales, además, de una falta de incorporación de TICs, problemas en los canales de comunicación interna y externa, y una alta proporción de personas mayores de 65 años como población productiva activa. A través de la metodología de investigación-acción participativa desarrollaron un primer acompañamiento para posicionar al artesano como actor principal fortaleciendo la identidad de la cooperativa (registro de marca, armado de cooperativa, incorporación de jóvenes, asesoramiento tecnológico, generación de nuevas familias de productos y estrategias productivas). En una segunda etapa, se establecieron estrategias de crecimiento a mediano plazo para posicionar a la cooperativa en el circuito local en forma conjunta (caminos de vinculación con el área de turismo, fortalecer la imagen institucional, generación de comunicación estratégica como postales, catálogo, rediseño de los productos, rediseño de página web y su capacitación para que sea autoadministrable).

El proyecto Manos del Delta tuvo como objetivo el fortalecimiento de las capacidades productivas de la cooperativa y la construcción de prácticas dialógicas entre diseñadores y artesanos para la creación de materialidades plurales que contribuyan a la diversidad cultural. En diversos talleres con modalidad de autogestión asistida trabajaron, para reconstruir el tejido productivo, a través de mejoras en el desempeño ambiental y simbólico de las producciones materiales. La experiencia comenzó en el año 2004 y es curioso observar cómo en una primera etapa las intervenciones quedaron fuertemente sujetas a la noción del diseñador como hacedor de productos. En un primer acercamiento, el diseñador comenzó proponiendo nuevos productos o modificaciones de los existentes, pero en esa dinámica se generaba una superposición en la tarea creativa del artesano con la concomitante resistencia. Asimismo, los objetos adquirían una estética moderna que ejercía una violencia simbólica que se alejaba del objetivo inicial del proyecto, daba la idea errónea desde esta perspectiva de que los objetos producidos por los artesanos debían intervenirse para poder valorizarse.

A partir del nuevo impulso dado por el Premio Nacional Arturo Jauretche a Pedro Senar, y habiendo logrado financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, el proyecto comenzó una segunda etapa donde el diseñador comenzó a contribuir en muchas otras formas fuera del espacio donde se producía la resistencia: el del producto y su autoría. Es decir, se corrió el foco sobre el producto y sus características referidas estrictamente a su forma y su función, para adoptar una visión sistémica donde todos los eslabones que conforman su cadena de valor sean contemplados, y la imbricación de ésta con su contexto social. Trabajaron con toda la cooperativa en estrategias de fortalecimiento productivas e institucionales, intentando potenciar los mecanismos internos de desarrollo en forma grupal. Se construyeron las estrategias y fueron llevadas adelante por los protagonistas institucionales, es decir, fueron autogestionadas hubo un reordenamiento de recursos, ya sean éstos materiales o simbólicos para mejorar el posicionamiento de un grupo, comunidad, o empresa, para mejorar su desempeño en un contexto productivo y social. El diseñador sólo acompañó los procesos, respetó la autoría de los artesanos y las características del producto, cuidando no imponer patrones estéticos o productivos ajenos a los sostenidos por la cooperativa. En definitiva, se ideó un proceso de acompañamiento lo menos invasivo posible (Borgoglio, 2009).

El trabajo del equipo de diseñadores se centró en la mejora del desempeño de la cooperativa a partir de cuatro escenarios que giran en torno a los productos desarrollados por los artesanos: la materialidad, la producción, la comunicación y la comercialización. Se trabajó en conjunto sobre el mejoramiento de packagings, la incorporación de logo y marca, el mejoramiento de las tecnologías utilizadas, el ajuste de problemas técnicos, la mejora sobre detalles estéticos o de terminación y el refuerzo en aspectos comerciales como la distribución, el posicionamiento y el punto de venta. Así, la cooperativa cuenta con una página web y un catálogo digital, los cuales funcionan como plataforma de venta online que complementa las ventas que ya realizaban en su puesto del Puerto de Frutos del Tigre. No obstante, el aporte más valioso ha pasado por un objetivo común que fomenta el intercambio entre los mismos artesanos integrantes de la cooperativa.

Otro caso desde otro punto de vista fue de diseño textil en políticas públicas que desarrolló el INTI a través del proyecto “Cadenas de Valor Textil Artesanal en el Corredor Punilla-Traslasierra”, Córdoba, en el año 2003-2006 (Melaragno, 2007, 2011). El objetivo consistió en transformar una cadena de unidades productivas familiares de subsistencia, con débil articulación en la cadena de valor (productores primarios, esquiladores, hilanderos, tejedores, comercializadores y técnicos)9. Así, en el año 2006 se desarrolló en forma participativa el sistema de marca para el desarrollo de la imagen. En las etiquetas del sistema de marcas se conserva la imagen de la persona, su ambiente, y su propia marca.