Lo que subyace a la forma

El diseño actualmente se encuentra frente a una sociedad que se pregunta cómo manejar lo que ve y se le presenta desde lo individual, y se plantea cómo aprehender, dentro de la lógica del hiperconsumo los distintos elementos (tanto objetos como cuerpos) que hoy se construyen y deconstruyen deviniendo en signos y símbolos en una compleja espiral dinámica. Sobre esta base se define la problemática del presente trabajo acerca de la señalética y su impacto en los consensos sociales. Para abordar el tema en cuestión se consideró pertinente definir, en primera instancia, el objeto de estudio siendo que la señalética es “la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las relaciones funcionales de los signos de orientación en el espacio y los comportamientos de los individuos” (Costa, 1989:9).

En este sentido, Jorge Frascara afirma que toda pieza de diseño destinada a la señalización incide en los modos de ver y experimentar los espacios debido a que:

persigue un impacto operativo: afectar el conocimiento, las actitudes o las conductas de la gente en una forma dada. Pero, además, todo objeto colocado en el espacio público, sea éste comunicacional o físico, ejerce un impacto cultural como efecto lateral. Este impacto cultural afecta la manera en que las personas se relacionan con las cosas y con otras personas, y contribuye a la creación de un consenso cultural (Frascara, 2006: 18).

Al respecto, comprender el impacto cultural que produce el diseño permitiría actuar con mayor responsabilidad a la hora de crear. En este sentido, el diseñador cumple un rol clave como agente de cambio hacia una sociedad más sostenible; según afirma el diseñador activista John Thackara (2005), el 80% de los productos, servicios e infraestructuras se determina en la etapa de diseño. De este modo, las acciones de diseño, por pequeñas que sean, pueden implicar grandes efectos. En virtud de ello, la transición hacia una sociedad más sostenible requiere una visión sistémica, que incorpore nuevas formas de abordar la actividad. A su vez, resulta imprescindible que la visión se encuentre guiada por un profundo entendimiento de los cambios y las dinámicas actuales (Irwin, 2019).

Por su parte, el lenguaje gráfico es polisémico, es decir, ambiguo: una misma pieza gráfica puede extender su rango de significación hacia múltiples direcciones. En efecto, esta característica inherente al lenguaje gráfico habilita por cada pieza de diseño una amplia cantidad de lecturas y resignificaciones para el espectador. La señalética, entonces, para ser efectiva debe acotar el espectro de significados asociados a la imagen, para facilitar su entendimiento. Es por esa razón que mediante la síntesis, los símbolos de orientación espacial se transforman en unisémicos. No obstante, el trabajo de síntesis implica un ejercicio de reflexión previo; en palabras de Ibáñez, síntesis y simplificación son conceptos diferentes pero congruentes en un punto:

Ambas operaciones son complementarias, se necesitan la una a la otra. Sintetizando se simplifica (en aspectos sintácticos), pero no quiere esto decir que en la síntesis se produzca una simplificación de contenido; es a la inversa, ya que una síntesis contiene más semas en capas semánticas traslúcidas, en un mismo plano de representación. Cuando se simplifica se tiende a eliminar partes, por lo cual, esta es una operación que se debe dejar siempre para el final, cuando ya poseemos todos los elementos posibles (Ibáñez, 2010:68).

Ibáñez afirma que la síntesis, proceso al que pasa a denominar operación intectográfica, si bien implica una reducción en términos formales, morfológicos, no involucra una simplificación de contenido; al contrario, como consecuencia de la síntesis, el objeto representado adquiere múltiples semas, rasgos semánticos considerados unidades mínimas de significado. Esta reflexión sobre la complejidad de la síntesis y los universos de sentido que se generan a partir de la manipulación de la imagen, permitiría pensar que el proceso creativo, lejos de ser una operación inocente, implica la creación de campos semánticos a partir de elementos socialmente convencionalizados. Siguiendo a Ibáñez:

Una vez comprendido y aprehendido el objeto, el proceso de síntesis es sometido a un conjunto de leyes (reglas, normas y criterios, etc) que permitirán una sistematización, una familiarización, una tipologización morfológica o conceptual. Allí, una vez que toda esa información se cruza, se produce el proceso de síntesis en el fuego cruzado de la sinapsis y el producto gráfico se construye (en condiciones tecnológicas formales) muy velozmente (Ibáñez, 2010:71).

A partir de lo analizado se puede afirmar que los sistemas de signos visuales implican un alto grado de abstracción y un código común para su interpretación y reconocimiento; es por este motivo que refuerzan determinadas estructuras de pensamiento arraigadas en el inconsciente colectivo, que son símbolo y se reconocen e interpretan mediante el consenso social. En cuanto a los usos de la señalética y su recepción por parte del usuario, Joan Costa desarrolla el concepto de circunstancialidad:

La movilidad social supone el flujo de grupos de individuos, de diferentes procedencias geográficas y de distintos caracteres socioculturales, que se desplazan de un punto a otro por motivos muy diversos… Esta dinámica social implica la idea de circunstancialidad, es decir, que el paso por determinados espacios y la permanencia en determinados lugares es esporádico, como efecto de una actividad itinerante por naturaleza (Costa, 1989:9).

Siguiendo esta línea, la labor creativa del diseñador implicaría un trabajo de reflexión previo, tendiente a proyectar y elaborar piezas gráficas que den solución a las problemáticas concretas que se desprenden del uso del lugar a intervenir, atendiendo las necesidades de las personas que harán uso de ese espacio.

En cuanto a la experiencia de usuario, el filósofo francés Gilles Deleuze afirma que la sociedad actual es una civilización de clichés (Didi-Huberman, 2008), donde el sujeto se encuentra en un estado social secundario, es decir: tiene una percepción borrosa, confusa e indiferente hacia las imágenes que observa (Oittana, 2013). En este contexto de hiperrealidad, donde todo pasa a ser un producto susceptible de ser vendido y frente a una cultura del diseño que promueve estilos de vida estandarizados e inalcanzables, la lucha de las minorías es la de la representación. En este marco, el trabajo del diseñador deberá implicar una mirada crítica, consciente y responsable, hacia la creación de piezas de diseño más inclusivas que se adapten a las necesidades reales de la sociedad actual. En virtud de ello, a continuación se analizará de qué forma se podría accionar, desde el diseño para la transición, sobre la problemática planteada.

Diseñar para el cambio

En relación con lo que se viene analizando, el Diseño de Transición propone nuevas formas de ser y hacer desde el diseño, tendientes a elaborar visiones de futuro sostenibles, a partir del desarrollo de innovación local ascendente. Por su parte, la visión de futuro propuesta en este trabajo consiste en la reflexión sobre las formas a partir de las que el diseño para la transición, junto al diseño emocional, puede contribuir a consolidar espacios más inclusivos, equitativos y accesibles. Siguiendo esta línea, diseñar para la innovación social implicaría considerar la accesibilidad universal como objetivo fundamental y, a su vez, resultaría únicamente a partir de la gestión eficiente, inteligente y participativa de los recursos disponibles dentro de la comunidad analizada.

Por su parte, los espacios deben ser físicamente accesibles por todos, promoviendo la diversidad total, la inclusión y la versatilidad de funciones. El acceso humano al medio implica un esfuerzo físico, emocional y cognitivo (Nuri Barón, 2020). Se trata entonces de diseñar señalética para la movilidad centrada en el usuario, a escala humana, no sólo a nivel de escala física, sino a escala emocional y cognitiva. En este marco, el rol del diseñador, como operador cultural (Nuri Barón, 2020) se vuelve fundamental: debe crear acciones de comunicación multiformato que no abordan a los destinatarios sino que los integran, haciéndolos actores del proceso de comunicación “De esta forma, el mensaje es absorbido sensorialmente, pero sobre todo por medio del mejor canal de pregnancia: el experiencial” (Ibáñez, 2010:112).

Por otra parte, en relación a la movilidad, resulta pertinente establecer la diferencia entre acceso, la posibilidad de concretar las necesidades y deseos que motivan el uso de determinado espacio y accesibilidad, que implica la facilidad de uso y está directamente influenciada por las características materiales y semióticas específicas del espacio dado (Nuri Barón, 2020). Al respecto, Ibañez afirma que:

Debemos crear una identificación institucional, pero nunca dejar de atender a la necesidad de identificación del usuario con el evento (suceso, entorno, clima). El usuario habita el evento, primero descubriendo los límites y luego hacia adentro, indaga en las entrañas del contenido con el eminente objeto de hallar sucesos o actividades coherentes con su propia identidad (Ibáñez, 2010:112).

Atendiendo a estas consideraciones, se tomaron tres aspectos relacionados con el concepto de innovación social para abordar la problemática:

a. Calidad de vida: nivel de incidencia del objeto de diseño en la vida de las personas, el diseño debe perseguir una finalidad práctica orientada a la solución de problemas. b. Diseño emocional: la pieza de diseño produce una respuesta emocional en quien la observa, es por ello que debe ser atractiva, divertida y agradable (Norman, 2004). c. Ideas y métodos innovadores: vinculados a nuevas relaciones de colaboración. Esta noción se vincula directamente con el modelo SLOC (Small, Local, Open and Connected), desarrollado por Ezio Manzini el que hace referencia, como sus siglas lo indican, a los modelos de colaboración pequeños, locales, abiertos y conectados que apuntan a un desarrollo productivo ascendente desde lo local (Nuri Barón, 2009).

En efecto, el profesional del diseño debe ser parte activa, sujeto implicado con su tiempo, con las demandas y las reivindicaciones de una época, en tanto “hay una estética de la que dar cuenta, una visualidad original que ayuda a comprender el relato de la historia” (Siganevich y Nieto, 2017:11). Siguiendo esta línea, el diseñador se constituye como activista gráfico, en la medida en la que genera piezas que reflejan los deseos, necesidades y aspiraciones de la época. En este sentido, diseñar para el cambio implicaría entonces, estar atravesado “por las contradicciones que emanan de una actividad grupal… a la hora de establecer líneas de acción y pertenencia” (Siganevich y Nieto, 2017:14). En virtud de ello, y sobre la base de las ideas expuestas, se analiza a continuación los mecanismos a través de los que el diseño para la transición puede traccionar hacia el planteo de una visión de futuro.

Espacios vivenciales

Para diseñar la visión de futuro propuesta en este trabajo se utilizó la noción de placemaking, proveniente del diseño urbano (Nuri Barón, 2020). En efecto, se tomaron tres de sus postulados: la (a) resignificación de espacios como destinos en sí mismos, (b) las alianzas estratégicas con actores locales y (c) los procesos participativos de co-creación, los que permiten la apropiación de los espacios comunes, habilitando instancias de interacción, versatilidad de uso y continua reinvención urbana (VerFigura 1).

En cuanto a la potencialidad del diseño urbano, Nuri Barón (2020) afirma que la disciplina del placemaking contribuye a crear espacios vibrantes, placenteros y más democráticos. El diseño de estos lugares está centrado en el usuario y surge a partir de procesos participativos, nacidos de la comunidad y fortalecidos mediante alianzas estratégicas con actores locales. En efecto, son espacios nacidos de la comunidad, accesibles y disfrutables, que dan cuenta de nuevas formas de experimentar y vivir los espacios.

En este sentido, el reconocido el profesor de ciencia cognitiva y ciencias de la comunicación Donald Norman (2004) afirma que todo diseño produce tres reacciones emocionales, que pueden manifestarse en mayor o menor medida dependiendo de las características de la pieza: a) visceral, está relacionada a la apariencia, a la primera impresión; b) conductual: vinculada al placer ligado a la efectividad de uso y la funcionalidad del objeto, y c) reflexiva: esta reacción, a diferencia de las anteriores que acontecen de manera preconsciente, se desarrolla a nivel consciente y se asocia a la autoimagen, a la satisfacción personal y a los recuerdos (VerFigura 2).

De lo anteriormente mencionado podemos afirmar que todo objeto de diseño no sólo comunica su función de uso sino que, a partir de su propia morfología, condiciona a nivel emocional la experiencia del usuario (VerFigura 2). Norman ilustra este hecho con el siguiente ejemplo:

Veamos la puerta. Con una puerta no se pueden hacer demasiadas cosas: se puede abrir o cerrar. Supongamos que está uno en un edificio de oficinas, pasando por un pasillo. Se encuentra uno con una puerta. ¿En qué sentido se abre? ¿Hay que tirar o empujar, a la izquierda o a la derecha?... Una puerta plantea únicamente dos cuestiones esenciales: ¿En qué sentido se desplaza? ¿De qué lado debe uno tocarla? Las respuestas las debe dar el diseño, sin necesidad de palabras ni de símbolos, y desde luego sin necesidad de hacer pruebas para ver cómo funciona (Norman, 1990:17).

En efecto, para que un diseño sea comprensible y tenga capacidad de uso debe poseer determinadas características. Al respecto, Donald Norman define en su libro Psicología de los objetos cotidianos los siguientes principios fundamentales para un buen diseño (Norman, 1990):

a. Hacer que las cosas sean visibles: los elementos constitutivos del objeto de diseño con los que el usuario puede interactuar, junto con las pautas indispensables para la comprensión y su uso deben estar a la vista, para ser percibidas y aprehendidas por el usuario de forma rápida e intuitiva. b. Buena topografía: a través del concepto de topografía Norman alude a la relación orgánica y funcional entre las partes que conforman el objeto de diseño. En este sentido el autor afirma que para que haya una buena topografía los elementos deben disponerse de tal manera que el usuario pueda anticiparse. Lo ejemplifica de la siguiente manera: Observemos un par de tijeras: aunque nunca las hayamos visto o utilizado, comprendemos que el número de actos posibles es limitado. Los agujeros están ahí evidentemente para meter algo en ellos, y lo único lógico que encaja son los dedos. Esos agujeros constituyen prestaciones: permiten que se inserten los dedos. El tamaño de los agujeros establece restricciones para limitar el número posible de dedos: el grande sugiere varios dedos, el pequeño, sólo uno. La topografía entre agujeros y dedos -el conjunto de operaciones posibles- se ve sugerida y limitada por los agujeros. Además, el funcionamiento no es sensible a la colocación de los dedos: aunque se utilicen los dedos equivocados, las tijeras siguen funcionando (Norman, 1990: 28).

Siguiendo esta línea, se puede afirmar que el objeto cuenta con una buena topografía en la medida en la que está correctamente indicado, desde el diseño, su forma de uso y funcionamiento. En palabras de Norman: el diseño conceptual resulta obvio, gracias a que se han dispuesto correctamente las limitaciones y prestaciones del mismo (Norman, 1990).

y Retroalimentación: Norman afirma que el feedback que produce un objeto es una indicación de que se ha operado sobre el mismo y, a su vez, da cuenta de algún tipo de resultado logrado. En este marco, cada acción realizada por el usuario sobre un objeto de diseño (que habilite una instancia de interacción) debe proporcionar rápidamente feedback para ser efectivo, debido a que: “en la forma en que utilizamos los objetos cotidianos también funciona una psicología de la causalidad. Algo que ocurre inmediatamente después de un acto parece haber sido causado por ese acto” (Norman, 1990:21). Junto con el concepto de feedback, el feedforward también forma parte de la retroalimentación y consiste en informar al usuario del objetivo y efectos de la acción antes de que la lleve a cabo. d. Buen modelo conceptual: “Un buen modelo conceptual nos permite predecir los efectos de nuestros actos. Si no disponemos de un buen modelo, actuamos de memoria, a ciegas” (Norman, 1990: 19). Las personas al usar u operar sobre un objeto se forman un modelo conceptual de su funcionamiento. Sobre las bases de las ideas expuestas anteriormente, para que el usuario se forme un buen modelo conceptual de un objeto de diseño dado, las partes constitutivas de este deben ser visibles, los elementos que habiliten interacción con el objeto deben mantener una relación topográfica correcta y cada acción debe dar el feedback correspondiente.

Por su parte, en relación a la estructura visible del objeto, existe otro recurso efectivo e importante a la hora de crear buenos modelos conceptuales y consiste el uso de prestaciones y las limitaciones. La noción de prestación “refiere a las propiedades percibidas y efectivas del objeto, en primer lugar a las propiedades fundamentales que determinan cómo podría utilizarse el objeto” (Norman, 1990: 21). Es decir, debe mostrarle claramente al usuario qué se puede y qué no se puede hacer con el objeto.

Las prestaciones aportan pistas claras del funcionamiento de las cosas... Cuando se aprovechan las prestaciones, el usuario sabe qué hacer con sólo mirar: no hace falta una imagen, una etiqueta ni una instrucción. Las cosas complejas pueden exigir una explicación, pero las sencillas no deberían exigirla. Cuando las cosas sencillas necesitan imágenes, etiquetas o instrucciones, es que el diseño ha fracasado (Norman, 1990:21).

Junto con concepto de accesibilidad ya mencionado, resulta imprescindible agregar que las normas de diseño desarrolladas por Norman aportan a la tarea creativa un marco de referencia a partir del cual diseñar objetos de fácil entendimiento y uso, al tiempo que permite anticiparse a las acciones de adaptación que el objeto deba experimentar para adaptarse a los usuarios con necesidades especiales. En virtud de ello, en el diseño de señalética se aconseja brindar la información por varias vías sensoriales en simultáneo, por ejemplo: vista-oído o vista-tacto.

La representación normalizante. Indagación del problema

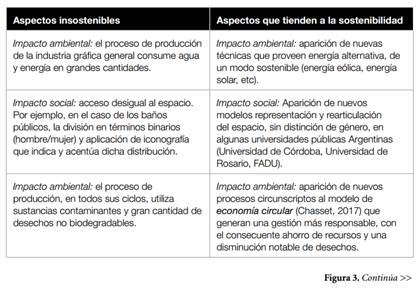

La mayor parte de los problemas actuales, en particular los de carácter social, son de naturaleza compleja y requieren métodos y estrategias específicas para su abordaje; desde el Diseño de Transición se tomó el concepto de wicked problem proveniente de Rittel y Webber (1973), para referirse a este tipo de problemas. Con el objeto de abordar el tema de este trabajo (la señalética y su impacto en los consensos sociales) en profundidad fue preciso identificar los aspectos insostenibles y los que tienden a la sostenibilidad en torno al wicked problem estudiado (VerFigura 3).

Figura 3 Aspectos insostenibles y aspectos que tienden a la sostenibilidad de la señalética como parte de la industria gráfica y de la comunicación (Fuente: elaboración propia).

Los temas tratados anteriormente permiten afirmar que el diseño de un espacio y su señalética además de indicar la forma de uso de un espacio, inciden sobre la vivencia, es decir, la experiencia emocional del usuario que en ese momento lo habita. Al respecto, tal como se ha mencionado al comienzo de este trabajo, se puede afirmar que el diseño de un espacio determina pautas de comportamiento. En este sentido la cultura del diseño establece representaciones normalizantes, es decir, formas aceptadas de percibirse como individuo y en el entorno. En efecto, el diseño propone nuevos estándares de vida, entre los que, el culto al cuerpo y a la vida sana pasa a ser un mandato social que influencia a la gran parte de la sociedad. Por su parte, la valoración negativa hacia los cuerpos disidentes que no se ajustan a la norma trae aparejado una serie de problemas. Al respecto, Foucault afirma que existe una tecnología política del cuerpo, a la que denomina microfísica del poder que atraviesa todas las acciones cotidianas de la vida en sociedad. Por su parte, este concepto se relaciona con la noción de cuerpo dócil, es decir, aquél que puede ser sometido, utilizado, transformado y perfeccionado (Foucault, 2013).

De acuerdo a los aspectos insostenibles de impacto social analizados (VerFigura 3), se destaca que la señalética no representa a los cuerpos que no se ajustan a las normas. Asimismo, en relación al impacto relacionado con la identidad cultural resulta pertinente afirmar que la estructura tradicional en base a la que se diseñan los pictogramas en general y dentro del mundo occidental sigue una base binaria y heteronormativa. Esta contribuye a acentuar la naturalización de la distribución de acuerdo a la dicotomía hombre/mujer, circunstancia que resulta excluyente y que refleja un acceso desigual al uso de los espacios públicos. En relación con ello, la emergencia de nuevos modelos de representación gráfica y nuevas formas de rearticulación del espacio en algunas universidades argentinas es un fenómeno no aislado, que debe ser estudiado y replicado, en miras a lograr una transición sostenible hacia el diseño de espacios inclusivos, de acceso universal. Por otro lado, a partir de lo analizado se puede afirmar que la señalética indica la distribución y el uso los espacios, al tiempo que tiene un efecto directo sobre la psiquis de los individuos que lo transitan: incide acerca del comportamiento de los cuerpos, e indica qué está permitido y qué no.

Barreiro afirma que en la sociedad moderna “surge la necesidad de redefinir la relación entre el cuerpo humano y la identidad individual” (Barreiro, 2004:143). Siguiendo esta línea, surgieron discusiones en torno al concepto de identidad emergiendo la necesidad de reivindicación y representación de todas las personas, donde los cuerpos disidentes reclaman entonces su derecho a diferenciarse de la matriz normativa, al tiempo que rechazan el control disciplinar sobre ellos. En este sentido, se produce una reconceptualización del cuerpo, entendiéndolo como un entramado simbólico, una estructura compleja que da cuenta de las relaciones de poder y condicionamientos que se ejercen sobre su forma (Foucault, 2013).

La docilidad del cuerpo se logra, según describe Foucault, a través de la disciplina. Esta se ejerce mediante mecanismos de coerción y vigilancia permanente sobre los cuerpos que, donde paulatinamente los individuos van internalizando hasta reproducirlas sin necesidad de que se aplique sobre ellos control alguno; siendo este es fin último de todo condicionamiento. Como resultado, se produce una rearticulación del tiempo y el espacio (Vizcarra y Ovalle, 2011:34) en la medida en la que la disciplina distribuye a los individuos en el espacio, exige de ellos la clausura, la especificación de un lugar específico, es decir se designa una rearticulación del espacio que descompone lo colectivo.

De esta forma, la disciplina fabrica espacios complejos, funcionales y jerárquicos a la vez. Estos establecen la fijación y permiten la circulación, al tiempo que garantizan una mejor economía del tiempo y de los recursos (Foucault, 2013). Reflexionar sobre los mecanismos de condicionamiento que inciden en la forma en que los individuos vivencian los entornos públicos es un paso indispensable para avanzar hacia la creación de espacios más inclusivos, al tiempo que permite identificar posibles puntos de intervención a partir de los que se puede operar sobre la problemática. A continuación se desarrollarán posibles cursos de acción.

Interviniendo la problemática

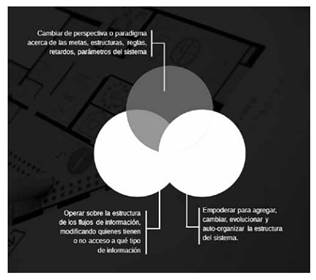

Lo anteriormente expuesto permite determinar la necesidad de circunscribir el wicked problem a un espacio más acotado: el ámbito universitario local. En este marco, se seleccionó como punto de partida un campo de acción hipotético y específico, se estableció una visión de futuro concreta: la propuesta de aplicación de señalética universal dentro de un ámbito universitario privado. A partir de los 12 puntos de apalancamiento para intervenir en un sistema desarrollados por Donella Meadows (1999), se identificaron los siguientes espacios en los que el diseñador puede intervenir para abordar el wicked problem planteado (VerFigura 4):

a. Cambiar de perspectiva o paradigma acerca de las metas, estructuras, reglas, retardos, parámetros del sistema: se puede producir un cambio de paradigma (estructuras de pensamiento socialmente convencionalizadas) a partir de comunicar a los actores intervinientes aspectos motivantes a la reflexión. Desde el diseño, se propone material de comunicación disruptivo, que provoque una reflexión en el usuario sobre su relación e interacción con el medio. Stakeholders involucrados: directivos, estudiantes, personal no docente y, a su vez, con el departamento de comunicación de la universidad, para lograr la implementación de una política de comunicación con piezas gráficas acordes que puedan ser implementadas en los espacios de la universidad de manera efectiva.

b. Empoderar para agregar, cambiar, evolucionar y auto-organizar la estructura del sistema: mediante el uso de diversos recursos gráficos, como nuevos parámetros de representación, que permitan repensar los usos de los espacios desde una visión más inclusiva y universal. Este caso se relaciona directamente con el punto anterior e involucra a los mismos stakeholders. El diseñador desde esta perspectiva se constituye en un mediador encargado de reducir la brecha entre los intereses de cada actor implicado, a través de la concreción de piezas comunicacionales efectivas y sostenibles, acordes con las necesidades tanto de la institución como de los usuarios.

c. Operar sobre la estructura de los flujos de información, modificando quienes tienen o no acceso a qué tipo de información: desde el diseño esto puede ser posible mediante la producción de señalética y material gráfico de distribución gratuita que permita concientizar sobre la importancia de adoptar una mirada más inclusiva. En este caso, el diseñador podría vincularse con los siguientes stakeholders: organizaciones dedicadas a la difusión y defensa de los derechos y reivindicaciones de distintos grupos y comunidades, que le puedan brindar información y asesoramiento, con el objetivo de crear material informativo de calidad. Asimismo, en este punto estarían involucradas tanto las autoridades de la institución que deben aprobar la aplicación de las acciones gráficas correspondientes, como de los usuarios (estudiantes, docentes y no docentes) que hacen uso de las instalaciones y que, por consiguiente, van a interactuar con los espacios y la señalética implementada.

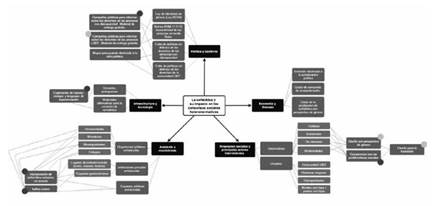

Mapeo de conexión al wicked problem

En palabras de Ibáñez, “La imagen es una construcción compleja que requiere un proceso previo de gestación. Diseñar entonces es proyectar, una idea o un conjunto de ideas hacia la concreción de una pieza gráfica representativa. El proceso proyectual lleva por alma al método” (Ibáñez, 2010: 49). Atendiendo a estas consideraciones, se realizó un mapeo de conexión al wicked problem, a partir de las herramientas de análisis propuestas por el Diseño para la transición (VerFigura 5).

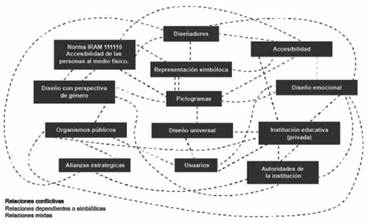

A partir de este ejercicio se determinaron los principales actores, así como los posibles puntos de intervención desde donde el diseño podría operar. En efecto, los stakeholders involucrados mantienen relaciones conflictivas, dependientes o simbólicas y mixtas (VerFigura 6).

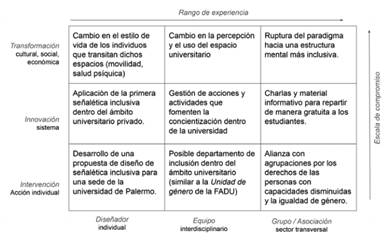

A estos elementos analizados se los organizó siguiendo el gráfico de Social Design Pathways, de acuerdo al nivel de participación e incidencia (VerFigura 7).

Figura 7 Modelo para evaluar la complejidad de la propuesta a través del esquema de Pathways of Social Design (Fuente: elaboración propia).

Como seguimiento de esta actividad se desprenden los siguientes puntos de intervención: en el nivel de intervención y acción individual se encuentra el desarrollo de una propuesta de diseño de señalética inclusiva para una institución educativa privada. En segunda instancia, a nivel de innovación se propone una gestión de acciones y actividades, a cargo de un equipo interdisciplinario, para concientizar sobre la necesidad de la implementación de este tipo de señalética dentro de la universidad. Finalmente, al nivel de transformación, a partir de las diversas acciones de educación y concientización a cargo de grupos y asociaciones transversales, se proyecta la visión de futuro propuesta en este trabajo relacionada con la ruptura del paradigma social que conduzca hacia una sociedad más inclusiva.

La visión de futuro

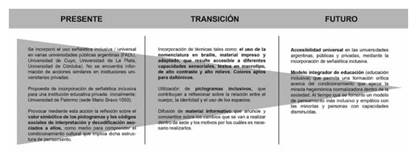

Sobre la base de las ideas expuestas se dividió el wicked problem en tres planos: presente, transición y futuro (VerFigura 8).

Según se analiza en la Figura 8 y en relación al presente, resulta pertinente mencionar que existen proyectos en curso que han incorporado señalética inclusiva y universal en varias universidades públicas argentinas. Asimismo, se observaron pocos casos de acciones similares en instituciones universitarias privadas. La propuesta de este trabajo, como se mencionó anteriormente, propone la incorporación de señalética inclusiva dentro de una institución privada. El objetivo perseguido es provocar, a partir de esta acción, la reflexión sobre el valor simbólico de los pictogramas, así como también sobre los códigos sociales de interpretación y decodificación asociados a ellos. Al nivel de transición, y desde la perspectiva del diseñador, se contempla la incorporación de técnicas gráficas como el uso de la nomenclatura braille, material impreso y adaptado que resulte accesible a diferentes capacidades sensoriales, el uso de textos en macrotipo de alto contraste y alto relieve y la elección de colores aptos para personas daltónicas. Asimismo, se propone la utilización de pictogramas inclusivos, considerando las ideas aportadas por el Diseño emocional, que contribuyan a reflexionar sobre la relación entre el cuerpo, la identidad y el uso de los espacios. Por otra parte, de acuerdo a los puntos de apalancamiento desarrollados por Donella Meadows, se propone la difusión de material informativo que anuncie y concientice sobre los cambios a realizar dentro de la universidad y los motivos por los que resulta necesario implementarlos. Por último, para el nivel futuro, se proyecta la visión de futuro anunciada: la implementación de accesibilidad universal en las universidades argentinas, públicas y privadas, mediante la incorporación de señalética inclusiva y la utilización de un modelo integrador de educación (educación inclusiva) que permita una formación crítica y consciente del condicionamiento que ejerce la señalética sobre el desarrollo de una mirada normalizadora de la sociedad, al tiempo que fomente un modelo de pensamiento más inclusivo y empático con todas las personas.

El impacto en el estilo de vida

A partir de lo anteriormente analizado y de acuerdo al modelo procedimental propuesto por el diseño para la transición, con el objetivo de anticipar los efectos de la transición hacia la visión de futuro propuesta, se proyectan los siguientes impactos en el estilo de vida al nivel del contexto inmediato, intermedio y global:

En el contexto inmediato

Se produciría un impacto en la movilidad y el uso del espacio de la Universidad de Palermo: primero en la sede donde inicialmente se incorporaría la señalética inclusiva y luego en el resto. Por otra parte, tendría un impacto positivo en la salud, en tanto implicaría un bienestar psíquico para todas aquellas personas que actualmente no se sienten incluidos e identificados bajo los parámetros de representación actuales.

En el contexto intermedio

En una segunda instancia, en cuanto al impacto en movilidad, el objetivo sería migrar hacia un sistema de señalética que permita el acceso universal e inclusivo para todas aquellas personas con alguna discapacidad física que se vean impedidos de decodificar la señalética tradicional de la Universidad de Palermo. Por ejemplo, las personas no videntes o daltónicas. El impacto en el estilo de vida entonces también se vería en un cambio en el uso y percepción de los espacios.

En el contexto global

En una tercera instancia, la propuesta sería replicar este modelo de señalética inclusiva y universal en otras universidades argentinas, buscando para ello el apoyo del ministerio de educación, el cual se podría dar en el marco de charlas y actividades que promuevan la reflexión en torno a la problemática de género y la necesidad de desarrollar un pensamiento inclusivo. En este sentido, el impacto en el estilo de vida se vería en un aumento del bienestar psíquico de los jóvenes en formación y un cambio en la estructura de pensamiento en miras a desarrollar una sociedad más inclusiva y menos discriminatoria.

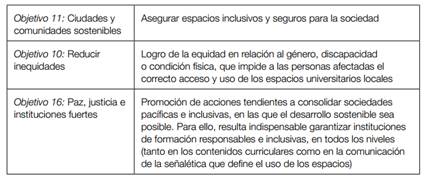

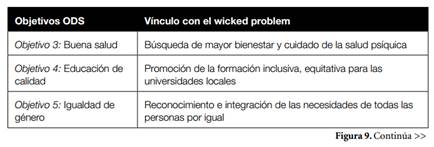

Finalmente, el presente trabajo se relaciona, a su vez, con algunos puntos de Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015) (Ver figura 9).

Figura 9 Puntos de vinculación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible) (Fuente: elaboración propia).

Conclusiones

A partir de lo analizado, se puede afirmar que el diseño ocupa un lugar clave para la elaboración de políticas sostenibles. Al respecto, Thackara afirma que diseñar para el mundo complejo presente y el que se avecina requiere, a su vez, de un cambio en la enseñanza y la práctica del diseño, en donde se deje de prestar tanta atención a los dispositivos en sí y se comience a dar importancia a la relación de éstos con las personas dentro del sistema en el que coexisten. Este cambio de paradigma, requiere compromiso y una nueva metodología de trabajo donde la reflexión en torno al papel y responsabilidad del diseñador en este proceso adquiere mayor relevancia.

En virtud de ello, los diseñadores serán llamados a trabajar desde la prospectiva (Van der Heijden, 1998), es decir, implementando estrategias concretas, destinadas a la consecución de una serie de objetivos, que permitan mejorar la calidad de vida del grupo social, mediante una gestión más responsable de los recursos disponibles. El diseño, de esta manera, deberá visionar y proyectar escenarios futuros posibles y trabajar en pos de ello. En este sentido, resulta imprescindible adoptar una postura crítica, para discernir desde la prospectiva qué propuestas realmente se acercan al diseño sostenible, y cuáles se orientan a la sustentabilidad débil que, si bien en su mayoría proponen alternativas desde el diseño para activar economías locales, no conllevan políticas estructurales que produzcan un cambio real a largo plazo, en beneficio de la sociedad y el medioambiente.

Finalmente, resulta pertinente destacar que la señalética es un producto cultural de fuerte impacto en los consensos sociales, en tanto implica un alto grado de abstracción y, a su vez, un código social común para su interpretación y reconocimiento. Ese código común, tal como se ha mencionado anteriormente, se estructura a partir de formas de representación tradicionales y normalizantes que analizadas dentro de los contextos actuales, resultan anacrónicas e insuficientes frente a la necesidad actual de representación y aceptación de todas las personas por igual. De este hecho observado, surge la necesidad de pensar formas de representación más inclusivas, que garanticen el acceso y el uso de los espacios de forma equitativa y universal, destinadas a todo el cuerpo social.

Para concluir, en cuanto a la valoración para la profesión (y mi futuro como diseñadora), resulta indispensable mencionar que el ejercicio de la reflexión en torno a los distintos elementos simbólicos utilizados durante el proceso creativo y los efectos de sentido que estos causan en quién los observa, constituye un elemento fundamental para comprender la responsabilidad que tiene el diseñador, en tanto comunicador, a la hora elaborar una pieza visual. Revisar las formas actuales de representar en el diseño, lejos de ser una cuestión puramente estética, es un paso fundamental para lograr un cambio de paradigma hacia una sociedad más inclusiva.